UP Board Class 12 Hindi Model Papers Paper 1 are part of UP Board Class 12 Hindi Model Papers. Here we have given UP Board Class 12 Hindi Model Papers Paper 1.

| Board | UP Board |

| Textbook | NCERT |

| Class | Class 12 |

| Subject | Hindi |

| Model Paper | Paper 1 |

| Category | UP Board Model Papers |

UP Board Class 12 Hindi Model Papers Paper 1

समय 3 घण्टे 15 मिनट

पूर्णांक 100

खण्ड ‘क’

निर्देश

(i) प्रारम्भ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न-पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं।

(ii) सभी प्रश्नों के उत्तर देने अनिवार्य हैं।

(iii) सभी प्रश्नों हेतु निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं

प्रश्न 1.

(क) हिन्दी का पहला मौलिक उपन्यास है। (1)

(a) आनन्द मठ

(b) परीक्षागुरु

(c) गबन

(d) तितली

(ख) अष्टयाम’ के रचनाकार हैं। (1)

(a) विट्ठलनाथ

(b) अग्रदास

(c) नाभादास

(d) गोकुलनाथ

(ग) द्विवेदी युग का लेखक इनमें से कौन नहीं है? (1)

(a) श्यामसुन्दर दास

(b) बालमुकुन्द गुप्त

(c) पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी

(d) डॉ. नगेन्द्र

(घ) निम्नलिखित में से कौन-सी रचना नाटक है? (1)

(a) गोदान

(b) स्कन्दगुप्त

(c) चिन्तामणि

(d) अशोक के फूल

(ङ) आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय साहित्यकार हैं। (1)

(a) मिश्रबन्धु

(b) सुदर्शन

(c) गुलाब राय

(d) रामचन्द्र शुक्ल

प्रश्न 2.

(क) ‘रामभक्ति शाखा के कवि नहीं हैं। (1)

(a) तुलसीदास

(b) अग्रदास

(c) नन्ददास

(d) नाभादास

(ख) “उर्वशी’ रचना है.(1)

(a) जयशंकर प्रसाद

(b) सूरदास

(c) रामधारी सिंह

(d) महादेवी वर्मा

(ग) रामचन्द्रिका के रचनाकार हैं। (1)

(a) चिन्तामणि

(b) कृष्णादास

(c) भिखारीदास

(d) केशवदास

(घ) कविकुल कल्पतरु’ के रचनाकार हैं। (1)

(a) मतिराम

(b) चिन्तामणि

(c) कुलपति मिश्र

(d) भूषण

(ङ) “भड़ौवा संग्रह’ के रचनाकार हैं। (1)

(a) ग्वाल

(b) पद्माकर

(c) बेनीबन्दीजन

(d) द्विजदेव

प्रश्न 3.

निम्नलिखित अवतरणों को पढ़कर उनपर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। (6 x 2 = 10)

पृथ्वी और आकाश के अन्तराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गम्भीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियाँ हैं, उन । सबके प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सबके प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटतीं तब तक हम सोए हुए के समान हैं। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट खड़ा करना है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा यह ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं, उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता न रहे। तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूपमण्डन प्राप्त किया जा सकता है।

उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(i) राष्ट्रीय चेतना में भौतिक ज्ञान-विज्ञान के महत्त्व को स्पष्ट कीजिए।

(ii) लेखक ने राष्ट्र की सुप्त अवस्था कब तक स्वीकार की है?

(iii) विज्ञान और श्रम के संयोग से राष्ट्र प्रगति के पथ पर कैसे अग्रसर हो । सकता है?

(iv) लेखक के अनुसार, राष्ट्र समृद्धि का उद्देश्य कब पूर्ण नहीं हो पाएगा?

(v) ‘स्वागत’ का सन्धि विच्छेद करते हुए उसका भेद बताइए।

अथवा

मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक-दूसरे के विरोधी हैं या । भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर पर, मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ, लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि की कद्र करता हूँ, क्योंकि यह अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है, जो अन्ततः हमारी आजादी को बनाए रखने में सहायक है। आप आस-पास देखेंगे, तो पाएँगे कि खुद प्रकृति भी कोई काम आधे-अधूरे मन से नहीं करती। किसी बगीचे में जाइए। मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी अथवा ऊपर की तरफ ही देखें, यह ब्रह्माण्ड आपके अनन्त तक फैला दिखाई देगा, आपके यकीन से भी परे।

उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(i) प्रस्तुत गद्यांश किस पाठं से लिया गया है तथा इसके लेखक कौन हैं?

(ii) लेखक अध्यात्म एवं भौतिकता को एक-दूसरे के समान मानने के विषय में क्या तर्क देता है?

(iii) भौतिक समृद्धि के महत्त्व के विषय में लेखक का मत स्पष्ट कीजिए।

(iv) लेखक के अनुसार मनुष्य को जीवन में भौतिक एवं आध्यात्मिक वस्तुओं । को किस प्रकार स्वीकार करना चाहिए?

(v) ‘समृद्धि’ शब्द के पर्यायवाची लिखिए।

प्रश्न 4.

निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर उनपर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। (5 x 2= 10)

परत चन्द्र प्रतिबिम्ब कहूँ जल मधि चमकायो।

लोल लहर लहि नचत कबहूँ सोई मन भायो।

मनु हरि दरसन हेत चन्द्र जल बसत सुहायो।

कै तरंग कर मुकुर लिये सोभित छबि छायो।

कै रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिखरात है।

के जल उर हरि मूरति बसति ता प्रतिबिम्ब लखात है।।

उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(i) प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने किसका वर्णन किया हैं?

(ii) “मनु हरि दरसन हेत चन्द्र जल बसत सुहायो’ पंक्ति का आशय स्पष्ट | कीजिए।

(iii) कवि ने चन्द्रमा की किन-किन रूपों में कल्पना की है?

(iv) प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त मानवीकरण अलंकार को स्पष्ट कीजिए।

(v) ‘हरि’ व ‘लहर’ शब्दों के दो-दो पर्यायवाची लिखिए।

अथवा

मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मेरी मिट्टी जनपद की धूल बनेफिर उस धूली का कण-कण भी मेरा गतिरोधक शूल बने। अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला हैक्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आँसू की माला है? वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव-रस का कटु प्याली हैवे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहन-कारी हाला है। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अन्तिम रहस्य पहचान लियामैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है! मैं कहता हूँ मैं बढ़ता हूँ मैं नभ की चोटी चढता हूँ। कुचला जाकर भी धूली-सा आँधी-सा और उमड़ता हूँ। मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असि-धार बने । इस निर्मम रण में पग-पग का रुकना ही मेरा वार बने! भव सारा तुझको है स्वाहा सब कुछ तप कर अंगार बनेतेरी पुकार-सा दुर्निवार मेरा यह नीरव प्यार बने!

उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(i) प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अपनी कैसी चाह (इच्छा) को व्यक्त किया

(ii) प्रेम की वास्तविक अनुभूति से कैसे लोग अनभिज्ञ रह जाते हैं?

(iii) कवि ने धूल से क्या प्रेरणा ली है?

(iv) प्रस्तुत पद्यांश में निहित उद्देश्य स्पष्ट कीजिए।

(v) “इस निर्मम रण में पग-पग का रुकना ही मेरा वार बने।” प्रस्तुत पंक्ति ।में कौन-सा अलंकार है?

प्रश्न 5.

निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। (4)

(क) कन्हैयालाल प्रभाकर मिश्र

(ख) जी, सुन्दर रेड्डी ।

(ग) डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल

(घ) हरिशंकर परसाई

प्रश्न 6.

निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। (4)

(क) जगन्नाथदास रत्नाकर

(ख) सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन ‘अज्ञेय”

(ग) अयोध्या सिंह उपाध्याय ‘हरिऔध’.

(घ) रामधारी सिंह दिनकर

प्रश्न 7.

(क) ‘बहादुर’ अथवा ‘लाटी’ कहानी की कथावस्तु संक्षेप में लिखिए। (4)

अथवा

‘खून का रिश्ता’ अथवा ‘कर्मनाशा की हार’ कहानी के मुख्य पात्र का चरित्र-चित्रण कीजिए।

(ख) स्वपठित नाटक के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए (4)

(i) ‘कुहासा और किरण’ नाटक के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। | अथवा कुहासा और किरण’ नाटक के प्रमुख नारी पात्र का चरित्र-चित्रण | कीजिए।

(ii) ‘आन का मान’ नाटक के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। अथवा ‘आन का मान’ नाटक की ऐतिहासिकता पर अपने विचार व्यक्त कीजिए।

(ii) ‘राजमुकुट’ नाटक के अन्तिम यानी चतुर्थ अंक की कथा संक्षिप्त रूप में लिखिए। अथवा ‘राजमुकुट’ नाटक के आधार पर शक्तिसिंह की चारित्रिक विशेषताओं | पर प्रकाश डालिए। |

(iv) ‘गरुड़ध्वज’ नाटक में कौन-सा अंक आपको सबसे अच्छा लगा और | क्यों? स्थनी भाषा-शैली की दृष्टि से गरुडध्वज’ नाटक की समीक्षा कीजिए।

(v) ‘सूत-पुत्र’ नाटक के द्वितीय अंक की कथा का सार संक्षेप में लिखिए। अथना ‘सूत-पुत्र के आधार पर श्रीकृष्ण के चरित्र पर प्रकाश डालिए।

प्रश्न 8.

निम्नलिखित खण्डकाव्यों में से स्वपठित खण्डकाव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। (4)

(क) ‘मुक्तियज्ञ’ खण्डकाव्य की कथावस्तु की समीक्षा कीजिए। अथनी ‘मुक्तियज्ञ’ के नामकरण की सार्थकता पर संक्षेप में प्रकाश डालते हुए। रचना के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए।

(ख) ‘सत्य की जीत’ खण्डकाव्य की कथावस्तु की विशेषताएँ बताइए। अथवा “नारी अबला नहीं, शक्तिरूपा है।” द्रौपदी के चरित्र के माध्यम से इस कथन की सार्थकता प्रमाणित कीजिए।

(ग) रश्मिरथी खण्डकाव्य के द्वितीय सर्ग का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। अथवा ‘रश्मिरथी’ के आधार पर कुन्ती के चरित्र की विशेषताएँ बताइए।

(घ) “आलोक-वृत्त’ खण्डकाव्य में जीवन के किन श्रेष्ठ मूल्यों की परख की| गई है? अथनी ‘आलोक-वृत्त’ में महात्मा गाँधी के विचारों को सुन्दर रूप में वाणी दी गई है। स्पष्ट कीजिए।

(ङ) ‘त्यागपथी’ खण्डकाव्य की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अथवा ‘त्यागपथी’ का शीर्षक इसके कथानक की दृष्टि से कहाँ तक । उपयुक्त है?

(च) श्रवण कुमार खण्डकाव्य के शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। अथवा ‘श्रवण कुमार’ के आधार पर महाराज दशरथ का चरित्र-चित्रण कीजिए

खण्ड ‘ख’

प्रश्न 1.

निम्नलिखित अवतरणों का सन्दर्भ-सहित हिन्दी में अनुवाद कीजिए। (5+ 5 = 10)

(क) संस्कृतसाहित्यस्य आदिकवि: वाल्मीकिः, महर्षिव्या॑सः, कविकुलगुरुः | कालिदासः अन्ये च भास-भारवि-भवभूत्यादयो महाकवयः स्वकीयैः ग्रन्थरत्नैः अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। इयं भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्माननीया वन्दनीया च, यतो भारतमातु: स्वातन्त्र्यं, गौरवम्, अखण्डत्वं सांस्कृतिकमेकत्वञ्च संस्कृतेनैव सुरक्षितुं शक्यन्ते। इयं संस्कृतभाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति। ततः सुष्टूक्तम् ‘भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाणभारती’ इति।

अथवा

अतीते प्रथमकल्पे जनाः एकमभिरूपं सौभाग्यप्राप्तम्। सर्वाकारपरिपूर्ण पुरुषं राजानमकुर्वन्। चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकं सिंहं राजानमकुर्वन्। ततः शकुनिगणाः हिमवत्-प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य ‘मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च। अस्माकं पुनरन्तरे राजा नास्ति।अराजको वासो नाम ने वर्तते। एको राजस्थाने स्थापयितव्यः’ इति उक्तवन्तः। अथ ते परस्परमवलोकयन्तः एकमुलूकं दृष्ट्वा ‘अयं नो रोचते’ इत्यावचन्।

(ख) सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम्। | सुखार्थी वा त्यजेद् विद्यां विद्यार्थी वा त्यजेत् सुखम्।। अथना पश्य रूपाणि सौमित्रे वनानां पुष्पशालिनाम्। सृजतां पुष्पवर्षाणि वर्ष तोयमुचामिव।।

प्रश्न 2.

निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर संस्कृत में दीजिए। (4+4=8)

(क) काकः उलूकस्य विरोधं कथम् अकरोत्?

(ख) श्रीकृष्णः दुर्योधनस्य किमपरं नाम वदति?

(ग) हेमन्ते जलचारिण: जले किं नावगाहन्ति?

(घ) कस्य खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति?

प्रश्न 3.

(क) भक्ति रस अथवा वात्सल्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए।

(ख) दृष्टान्त अथवा श्लेष अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। (2)

(ग) ‘हरिगीतिका’ अथवा ‘उपेन्द्रवज्रा छन्द का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। (2)

प्रश्न 4.

निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा-शैली में निबन्ध लिखिए। (9)

(क) जल-संकट से जूझता मानव

(ख) भारत की सांस्कृतिक विविधता

(ग) लोकतन्त्र में मीडिया की भूमिका

(घ) इण्टरनेट की दुनिया ।

(ङ) यदि मैं प्रधानाचार्य होता।

प्रश्न 5.

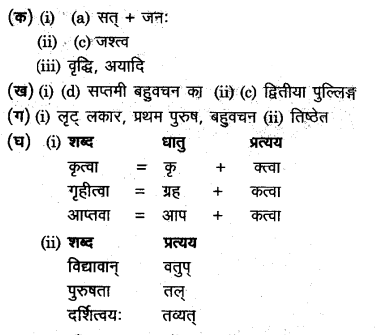

(क)

(i) सज्जनः का सन्धि-विच्छेद होगा?

(a) सत् + जनः

(b) सद् + जन्:

(c) सज्ज + नः

(d) सज् + जन्:

(ii) योद्धा में कौन-सी सन्धि होगी?

(a) रुत्व.

(b) उत्व

(c) जश्त्व

(d) दीर्घ

(iii) हरिश्चन्द्रः तथा नायक; में कौन-सी सन्धि है?

(ख)

(i) ‘सरित्सु’ शब्द रूप हैं ‘सरित’ शब्द के

(a) चतुर्थी बहुवचन का

(b) षष्ठी एकवचन का

(c) पञ्चमी बहुवचन का ।

(d) सप्तमी बहुवचन का

(ii) ‘यान्’ शब्द रूप है ‘यत्’ का

(a) प्रथमा पुंलिङ्ग

(b) पञ्चमी स्त्रीलिङ्ग

(c) द्वितीया पुंलिङ्ग

(d) द्वितीया नपुंसकलिङ्ग बहुवचन

(ग)

(i) ‘नेष्यन्ति’ ‘नी’ धातु के किस लकार, पुरुष और वचन का रूप है? (1)

(ii) ‘स्था’ धातु विधिलिङ्लकार, मध्यम पुरुष, बहुवचन का रूप है (1)

(घ)

(i) निम्नलिखित में किसी एक शब्द में धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। (1)

कृत्वा, गृहीत्वा, आप्तवा

(ii) निम्नलिखित में से किसी एक शब्द में प्रत्यय बताइए (1)

विद्यावान, पुरुषता, दर्शितव्यः

(ङ)

रेखांकित पदों में से किन्हीं दो में प्रयुक्त विभक्ति तथा उससे सम्बन्धित नियम का उल्लेख कीजिए।

(i) बालकः अश्वात् पतति।

(ii) सः पृष्ठेनं कुञ्जः।

(iii) शुक्रदेवाय नमः

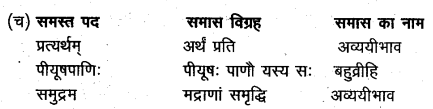

(च)

निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखिए।

(i) प्रत्यर्थम्

(ii) पीयूषपाणिः

(iii) समुद्रम (2)

प्रश्न 6.

निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं चार का संस्कृत में अनुवाद कीजिए।(4)

(क) तुम किस कक्षा में पढ़ते हो?

(ख) सूर्य उदय होने पर कमल खिलता है।

(ग) हिमालय भारत की रक्षा करता है।

(घ) हिमालय से गंगा निकलती है।

(ङ) कवियों में कालिदास श्रेष्ठ ।

(च) रमेश कान से बहरा है।

व्याख्या सहित उत्तर

खण्ड ‘क’

उत्तर 1.

(क) (b) परीक्षागुरु

(ख) (c) नाभादास

(ग) (d) डॉ. नगेन्द्र

(घ) (b) स्कन्दगुप्त

(ङ) (d) रामचन्द्र शुक्ल

उत्तर 2.

(क) (c) नन्ददास

(ख) (c) रामधारी सिंह

(ग) (d) केशवदास

(घ) (b) चिन्तामणि

(ङ) (c) बेनीबन्दीजन

उत्तर 3.

(i) लेखक के अनुसार, राष्ट्रीयता की भावना केवल भावनात्मक स्तर तक ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि भौतिक ज्ञान-विज्ञान के प्रति जागृति के स्तर पर भी होनी चाहिए, क्योंकि पृथ्वी एवं आकाश के बीच विद्यमान नक्षत्र, समुद्र में स्थित जलचर, खनिजों एवं रत्नों का ज्ञान आदि भौतिक ज्ञान-विज्ञान राष्ट्रीय चेतना को सुदृढ़ बनाने हेतु आवश्यक होते हैं।

(ii) लेखक ने राष्ट्र की सुप्त अवस्था तब तक स्वीकार की है, जब तक नवयुवकों में राष्ट्रीय चेतना और भौतिक ज्ञान-विज्ञान के प्रति जिज्ञासा विकसित न हो जाए। जब तक राष्ट्र के नवयुवक जिज्ञासु और जागरूक नहीं होंगे, तब तक राष्ट्र को सुप्तावस्था में ही माना जाना चाहिए।

(iii) लेखक के अनुसार, विज्ञान और परिश्रम दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए, तभी किसी राष्ट्र की भौतिक स्वरूप उन्नत बन सकता है अर्थात् विज्ञान का विकास इस प्रकार हो कि उससे श्रमिकों को हानि न पहुँचे और उनके कार्य और कुशलता में वृद्धि हो। यह कार्य बिना किसी दबाव के हो तथा सर्वसम्मति में हो। इस प्रकार कोई भी राष्ट्र प्रगति कर सकता है।

(iv) लेखक के अनुसार, राष्ट्र समृद्धि का उद्देश्य तब तक पूर्ण नहीं हो पाएगा, जब तक देश का कोई भी नागरिक बेरोजगार होगा, क्योंकि राष्ट्र का निर्माण एक-एक व्यक्ति से होता है। यदि एक भी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलेगा, तो राष्ट्र की प्रगति अवरुद्ध हो जाएगी।

(v) सु + आगत = स्वागत (यण् सन्धि)

अथवा

(i) प्रस्तुत गद्यांश ‘हम और हमारा आदर्श’ से लिया गया है। इसके लेखक | ए. पी. जे. अब्दुल कलाम हैं।

(ii) लेखक अध्यात्म एवं भौतिकता को एक-दूसरे के समान मानने के विषय में तर्क देते हैं कि समृद्धि अर्थात् धन, वैभव व सम्पन्नता को अध्यात्म के समान महत्त्व देते हुए उन्हें एक-दूसरे का विरोधी मानने से इनकार करते हैं तथा साथ ही वे भौतिकतावादी मानसिकता रखने वालों को गलत मानने के पक्षधर नहीं हैं।

(iii) लेखक मनुष्य के जीवन में धन-वैभव, सम्पन्नता आदि को महत्त्वपूर्ण मानते हुए स्पष्ट करते हैं कि भौतिक सुख-सुविधाएँ मनुष्य में सुरक्षा एवं विश्वास का भाव उत्पन्न करती हैं, जो उनकी स्वतन्त्रता को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका को निर्वाह करती हैं तथा मनुष्य में आत्मबल का संचार करती है।

(iv) लेखक के अनुसार जिस प्रकार प्रकृति अपने सभी कार्य पूरे समभाव से करती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी जीवन में वस्तुओं को भौतिक एवं आध्यात्मिक दो वर्गों में विभाजित नहीं करना चाहिए, अपितु उन्हें सहज भाव से एक स्वरूप स्वीकारते हुए जीवन को जीना चाहिए। |

(v) समृद्धि अत्यन्त सम्पन्नता, धन।

उत्तर 4.

(i) प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने यमुना के जल पर पड़ते हुए चन्द्रमा के प्रतिबिम्ब का वर्णन किया है, जिसे देखकर कवि के मन में अनेक कल्पनाएँ उत्पन्न हो रही हैं। कभी वह उसे लहरों पर नृत्य करता हुआ प्रतीत होता है, तो कभी वह श्रीकृष्ण के मुकुट की आभा के समान प्रतीत होता है।

(ii) प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि यमुना नदी में चन्द्रमा के प्रतिबिम्ब को देखकर कवि को ऐसा लग रहा है, मानो चन्द्रमा यमुना के जल में यह सोचकर आ बसा है कि जब कृष्ण यमुना-तट पर विहार करने आएँगे, तब उसे उनके दर्शन प्राप्त हो जाएँगे।

(iii) कवि ने यमुना नदी के जल में चन्द्रमा के प्रतिबिम्ब को देखकर विभिन्न कल्पनाएँ की हैं कभी वह उसे पानी पर नृत्य करता हुआ दिखाई देता है, कभी वह श्रीकृष्ण के मुकुट की आभा के समान प्रतीत होता है तथा कभी वह कवि को यमुना के हृदय के रूप में दिखाई देता है।

(iv) प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने चन्द्रमा के विभिन्न क्रियाकलापों की तुलना मानवीय क्रियाकलापों से की है; जैसे- नन्द्रमा का नदी की लहरों पर नृत्य करना या श्रीकृष्ण के दर्शन के लिए यमुना तट पर आना आदि। चन्द्रमा का इस तरह वर्णन मानवीकरण अलंकार का उदाहरण है।

(v)

शब्द पर्यायवाची

हरि विष्णु, कृष्ण |

लहर तरंग, हिलोर

अथवा

(i) प्रस्तुत पद्यांश में कवि को अपने जनपद की धूल बन जाना स्वीकार है,भले ही उस धूल का प्रत्येक कण उसे जीवन में आगे बढ़ने से रोके और उसके लिए पीड़ादायक ही क्यों न बन जाए। इसके पश्चात् भी वह कष्ट सहकर भी मातृभूमि की सेवा करने या उसके काम आ जाने की चाह व्यक्त करता है।

(ii) प्रेम को जीवन के अनुभव का कड़वा प्याला मानने वाले लोग सकारात्मक दृष्टिकोण के नहीं होते, अपितु वे मानसिक रूप से विकृत होते हैं, किन्तु वे लोग भी चेतनाविहीन निर्जीव की भाँति ही हैं। जिनके लिए प्रेम की चेतना लुप्त करने वाली मदिरा है, क्योंकि ऐसे लोग प्रेम की वास्तविक अनुभूति से अनभिज्ञ रह जाते हैं।

(iii) कवि धूल से प्रेरणा लेते हुए कहता है कि जिस प्रकार धूल लोगों के पैरों तले रौंदी जाती है, परन्तु वह हार न मानकर उल्टे आँधी के रूप में आकर रौंदने वाले को ही पीड़ा पहुँचाने लगती है। उसी प्रकार मैं भी जीवन के संघर्षों से पछाड़ खाकर कभी हार नहीं मानता और आशान्वित होकर आगे की ओर बढ़ता चला जाता हैं।

(iv) प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने जीवन में संघर्ष के महत्त्व पर बल दिया है। यदि हमारे समक्ष कोई जटिल समस्या आ जाए, तो हमें उसका सामना करते हुए उसका समाधान ढूँढना चाहिए। जो लोग इन समस्याओं का सामना करने से घबराते हैं, वास्तव में उनके जीवन को सार्थक नहीं कहा जा सकता।

(v) प्रस्तुत पंक्ति में ‘पग’ शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, अतः यहाँ पुनरुक्तिप्रकाश अलंकार है।

कृतियाँ

प्रभाकरजी के कुल ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं

1. रेखाचित्र नई पीढ़ी के विचार, ज़िन्दगी मुस्कराई. माटी हो गई | सोना, भूले-बिसरे चेहरे।

2. लघु कथा आकाश के तारे, धरती के फूल।

3. संस्मरण दीप जले-शंख बजे।

4. ललित निबन्ध क्षण बोले कण मुस्काए, बाजे पायलिया के मुँघरू।

5. सम्पादन प्रभाकरजी ने ‘नया जीवन’ और ‘विकास’ नामक दो समाचार-पत्रों का सम्पादन किया। इनमें इनके सामाजिक, राजनैतिक और शैक्षिक समस्याओं पर आशावादी और निर्भीक विचारों का परिचय मिलता है। इनके अतिरिक्त, ”महके आँगन चहके द्वार’ इनकी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कृति है।

उत्तर 5.

(क) भाषा-शैली प्रभाकर जी की भाषा सामान्य रूप से तत्सम प्रधान, शुद्ध और साहित्यिक खड़ी बोली है। उसमें सरलता, सुबोधता और स्पष्टता दिखाई देती है। इनकी भाषा भावों और विचारों को प्रकट करने में पूर्ण रूप से समर्थ है। मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग ने इनकी भाषा को और अधिक सजीव तथा व्यावहारिक बना दिया है। इनका शब्द संगठन तथा वाक्य-विन्यास अत्यन्त सुगठित है। इन्होंने प्रायः छोटे-छोटे व सरल वाक्यों का प्रयोग किया है। इनकी भाषा में स्वाभाविकता, व्यावहारिकता और भावाभिव्यक्ति की क्षमता है। प्रभाकर जी ने भावात्मक, वर्णनात्मक, चित्रात्मक तथा नाटकीय शैली का प्रयोग मुख्य रूप से किया है। इनके साहित्य में स्थान-स्थान पर व्यंग्यात्मक शैली के भी दर्शन होते हैं। हिन्दी साहित्य में स्थान कन्हैयालाल मिश्र ‘प्रभाकर’ मौलिक प्रतिभासम्पन्न गद्यकार थे। इन्होंने हिन्दी-गद्य की अनेक नई विधाओं पर अपनी लेखनी चलाकर उसे समृद्ध किया है। हिन्दी भाषा के साहित्यकारों में अग्रणी और अनेक दृष्टियों से एक समर्थ गद्यकार के रूप में प्रतिष्ठित इस महान् साहित्कार को, मानव-मूल्यों के सजग प्रहरी के रूप में भी सदैव स्मरण किया जाएगा।

(ख) जी. सुन्दर रेड्डी

जीवन-परिचय एवं साहित्यिक उपलब्धियाँ श्री जी, सुन्दर रेड्डी का जन्म वर्ष 1919 में आन्ध्र प्रदेश में हुआ था। इनकी आरम्भिक शिक्षा संस्कृत एवं तेलुगू भाषा में हुई व उच्च शिक्षा हिन्दी में। श्रेष्ठ विचारक, समालोचक एवं उत्कृष्ट निबन्धकार प्रो. जी. सुन्दर रेड्डी लगभग 30 वर्षों तक आन्ध विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग के अध्यक्ष रहे। इन्होंने हिन्दी और तेलुगू साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन पर पर्याप्त काम किया।

साहित्यिक सेवाएँ श्रेष्ठ विचारक, सजग समालोचक, सशक्त निबन्धकार, हिन्दी और दक्षिण की भाषाओं में मैत्री-भाव के लिए प्रयत्नशील, मानवतावादी दृष्टिकोण के पक्षपाती प्रोफेसर जी. सुन्दर रेड्डी का व्यक्तित्व और कृतित्व अत्यन्त प्रभावशाली है। ये हिन्दी के प्रकाण्ड पण्डित हैं। आन्ध्र विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसन्धान विभाग में हिन्दी और तेलुगु साहित्यों के विविध प्रश्नों पर इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन और शोधकार्य किया है। अहिन्दीभाषी प्रदेश के निवासी होते हुए भी प्रोफेसर रेड्डी का हिन्दी भाष पर अच्छा अधिकार है। इन्होंने दक्षिण भारत में हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

कृतियाँ अब तक प्रो. रेड्डी के आठ ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं। इनकी जिन रचनाओं से साहित्य-संसार परिचित है, उनके नाम इस प्रकार हैं

(i) साहित्य और समाज,

(ii) मेरे विचार

(iii) हिन्दी और तेलुगू : एक तुलनात्मक अध्ययन,

(iv) दक्षिण की भाषाएँ और उनका साहित्य

(v) वैचारिकी

(vi) शोध और बोध

(vii) वेलुगु वारुल (तेलुगू)

(viii) लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इण्डिया’ (सम्पादित अंग्रेज़ी ग्रन्थ) इनके अतिरिक्त हिन्दी, तेलुगू तथा अंग्रेज़ी पत्र-पत्रिकाओं में इनके अनेक निबन्ध प्रकाशित हुए हैं। इनके प्रत्येक निबन्ध में इनका मानवतावादी दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।

भाषा-शैली प्रो. जी, सुन्दर रेड्डी की भाषा शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित तथा साहित्यिक खड़ीबोली है, जिसमें सरलता, स्पष्टता और सहजता का गुण विद्यमान है। इन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ, उर्दू, फारसी तथा अंग्रेजी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग भी किया है। इन्होंने प्रायः विचारात्मक, समीक्षात्मक, सूत्रात्मक, प्रश्नात्मक आदि। शैलियों का प्रयोग अपने साहित्य में किया है।

हिन्दी साहित्य में स्थान प्रो. जी. सुन्दर रेड्डी हिन्दी साहित्य जगत के उच्चकोटि के विचारक, समालोचक एवं निबन्धकार हैं। इनकी रचनाओं में विचारों की परिपक्वता, तथ्यों की सटीक व्याख्या एवं विषय सम्बन्धी स्पष्टता दिखाई देती है। इसमें सन्देह नहीं कि अहिन्दीभाषी क्षेत्र से होते हुए भी इन्होंने हिन्दी भाषा के प्रति अपनी जिस निष्ठा व अटूट साधना का परिचय दिया है, वह अत्यन्त प्रेरणास्पद है। अपनी सशक्त लेखनी से इन्होंने हिन्दी साहित्य जगत में अपना विशिष्ट स्थान बनाया है।

(ग) डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल

जीवन-परिचय एवं साहित्यिक उपलब्धियाँ भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान् वासुदेवशरण अग्रवाल का जन्म वर्ष 1904 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद एम.ए.,पी.एच.डी. तथा डी.लिट्. की उपाधि इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। इन्होंने पालि, संस्कृत, अंग्रेज़ी आदि भाषाओं एवं उनके साहित्य का गहन अध्ययन किया। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के भारती महाविद्यालय में पुरातत्त्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष रहे वासुदेवशरण अग्रवाल दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के भी अध्यक्ष रहे। हिन्दी की इस महान् विभूति का वर्ष 1967 में स्वर्गवास हो गया।

साहित्यिक सेवाएँ इन्होंने कई ग्रन्थों का सम्पादन व पाठ शोधन भी किया। जायसी के ‘पद्मावत’ की संजीवनी व्याख्या और बाणभट्ट के ‘हर्षचरित’ का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करके इन्होंने हिन्दी साहित्य को गौरवान्वित किया।

इन्होंने प्राचीन महापुरुषों – श्रीकृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि का आधुनिक दृष्टिकोण से बुद्धिसंगत’चरि-चित्रण प्रस्तुत किया। कृतियाँ डॉ. अग्रवाल ने निबन्ध-रचना, शोध और सम्पादन के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। उनकी प्रमुख रचनाएँ निम्नलिखित हैं।

1. निबन्ध-संग्रह पृथिवी, पुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, वाग्धारा आदि।

2. शोध पाणिनिकालीन भारत

3. सम्पादन जायसीकृत पद्मावत की सजीवनी व्याख्या, बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन। इसके अतिरिक्त इन्होंने पालि,प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रन्थों का भी सम्पादन किया। भाषा-शैली डॉ. अग्रवाल की

भाषा-शैली उत्कृष्ट एवं पाण्डित्यपूर्ण है। इनकी भाषा शुद्ध तथा परिष्कृत खड़ी बोली है। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक प्रकार के देशज शब्दों का प्रयोग किया है, जिसके कारण इनकी भाषा सरल, सुबोध एवं व्यावहारिक लगती है। इन्होंने प्रायः उर्दू, अंग्रेजी आदि की शब्दावली, मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रयोग नहीं किया है। इनकी भाषा विषय के अनुकूल है। संस्कृतनिष्ठ होने के कारण भाषा में कहीं-कहीं अवरोध आ गया है, किन्तु इससे भाव प्रवाह में कोई कमी नहीं आई है। अग्रवाल जी की शैली में उनके व्यक्तित्व तथा विद्वता की सहज अभिव्यक्ति हुई है। इसलिए इनकी शैली विचार प्रधान है। इन्होंने गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक तथा उद्धरण शैलियों का प्रयोग भी किया है। हिन्दी-साहित्य में स्थान पुरातत्त्व-विशेषज्ञ डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल

हिन्दी साहित्य में पाण्डित्यपूर्ण एवं सुललित निबन्धकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। पुरातत्त्व व अनुसन्धान के क्षेत्र में, उनकी समता कर पाना अत्यन्तकठिन है। उन्हें एक विद्वान् टीकाकार एवं साहित्यिक ग्रन्थों के कुशल सम्पादक के रूप में भी जाना जाता है। अपनी विवेचना-पद्धति की | मौलिकता एवं विचारशीलता के कारण वे सदैव स्मरणीय रहेंगे।

(घ) हरिशंकर परसाई

जीवन-परिचय एवं साहित्यिक उपलब्धियाँ मध्य प्रदेश में इटारसी के निकट जमानी नामक स्थान पर हिन्दी के सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त, 1924 को हुआ। इनकी प्रारम्भिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। नागपुर विश्वविद्यालय से हिन्दी में एम. ए. करने के बाद उन्होंने कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य किया, लेकिन साहित्य सृजन में बाधा का अनुभव करने पर इन्होंने नौकरी छोड़कर स्वतन्त्र लेखन प्रारम्भ किया। इन्होंने प्रकाशक एवं सम्पादक के तौर पर जबलपुर से ‘वसुधा’ नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका का स्वयं सम्पादन और प्रकाशन किया, जो बाद में आर्थिक कारणों से बन्द हो गई। हरिशंकर परसाई जी ‘साप्ताहिक हिन्दुस्तान’, ‘धर्मयुग’ तथा अन्य पत्र-पत्रिकाओं में नियमित रूप से लिखते रहे। 10 अगस्त, 1995 को इस यशस्वी साहित्यकार का देहावसान हो गया।

साहित्यिक सेवाएँ व्यंग्यप्रधान निबन्धों के लिए प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले परसाई जी की दृष्टि लेखन में बड़ी सूक्ष्मता के साथ उतरती थी। उनके हृदय में साहित्य सेवा के प्रति कृतज्ञ भाग विद्यमान था। साहित्य-सेवा के लिए परसाई जी ने नौकरी को भी त्याग दिया। काफी समय तक आर्थिक विषमताओं को झेलते हुए भी ये ‘वसुधा’ नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका का प्रकाशन एवं सम्पादन करते रहे। पाठकों के लिए हरिशंकर परसाई एक जाने-माने और लोकप्रिय लेखक हैं। कृतियाँ परसाई जी ने अनेक विषयों पर रचनाएँ लिखीं। इनकी रचनाएँ देश की प्रमुख साहित्यिक पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। परसाई जी ने अपनी कहानियों, उपन्यासों तथा निबन्धों से व्यक्ति और समाज की कमजोरियों, विसर्गतियों और आडम्बरपूर्ण जीवन पर गहरी चोट की हैं। परसाई जी की रचनाओं का उल्लेख निम्न प्रकार से किया जा सकता है। |

(i) कहानी-संग्रह हँसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे।

(ii) उपन्यास रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज।

(iii) निबन्-संग्रह तब की बात और थी, भूत के पाँव पीछे, बेईमान की परत, पगडण्डियों का जमाना, सदाचार की ताबीज, शिकायत मुझे भी है, और अन्त में।

भाषा शैली परसाई जी ने क्लिष्ट व गम्भीर भाषा की अपेक्षा व्यावहारिक अर्थात् सामान्य बोलचाल की भाषा को अपनाया, जिसके कारण इनकी भाषा में सहजता, सरलता व प्रवाहमयता का गुण दिखाई देता है। इन्होंने अपनी रचनाओं में छोटे-छोटे वाक्यों का प्रयोग किया है, जिससे रचना में रोचकता का पुट आ गया है। इस रोचकता को बनाने के लिए परसाई जी ने उर्दू व अंग्रेज़ी भाषा के शब्दों तथा कहावतों एवं मुहावरों का बेहद सहजता के साथ प्रयोग किया है, जिसने इनके कथ्य की प्रभावशीलता को दोगुना कर दिया है। इन्होंने

अपनी रचनाओं में मुख्यतः व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया और | उसके माध्यम से समाज की विभिन्न कुरीतियों पर करारे व्यंग्य किए। हिन्दी-साहित्य में स्थान हरिशंकर परसाई जी हिन्दी-साहित्य के एक प्रतिष्ठित व्यंग्य लेखक थे। मौलिक एवं अर्थपूर्ण व्यंग्यों की रचना में परसाई जी सिद्धहस्त थे। हास्य एवं व्यंग्यप्रधान निबन्धों की रचना करके इन्होंने हिन्दी-साहित्य में एक विशिष्ट अभाव की पूर्ति की। इनके व्यंग्यों में समाज एवं व्यक्ति की कमज़ोरियों पर तीखा प्रहार मिलता है। आधुनिक युग के व्यंग्यकारों में उनका नाम सदैव स्मरणीय रहेगा।।

उत्तर 6.

(क) जगन्नाथदास ‘रत्नाकर

जीवन-परिचय एवं साहित्यिक उपलब्धियाँ आधुनिक काल के ब्रजभाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि जगन्नाथदास ‘रत्नाकर’ का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 1866 ई. (विक्रम सम्वत् 1923) में हुआ था। ‘रत्नाकर’ जी के पिता श्री पुरुषोत्तमदास भारतेन्दु जी के समकालीन, फारसी भाषा के विद्वान् और हिन्दी काव्य के मर्मज्ञ थे। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद 1891 ई. में वाराणसी के क्वीन्स कॉलेज से बी. ए. की डिग्री प्राप्त करके वर्ष 1902 में अयोध्या-नरेश के निजी सचिव नियुक्त हुए और वर्ष 1928 तक इसी पद पर रहे। राजदरबार से सम्बद्ध होने के कारण इनका रहन-सहन सामन्ती था, बेकिन इनमें प्राचीन धर्म, संस्कृति और साहित्य के प्रति गहरी आस्था थी। इन्हें प्राचीन भाषाओं का का ज्ञान था तथा ज्ञान-विज्ञान की अनेक शाओं में गति भी थी। वर्ष 1932 में इनकी मृत्यु हरिद्वार में हुई।

साहित्यिक गतिविधियों इन्होंने ‘साहित्य-सुधानिधि’ और ‘सरस्वती’ के सम्पादन, “रसिक भल’ के पालन शा ‘शी नागरी प्रमारिणी सभा की स्थापना एवं उसके विकास में योगदान दिया।

कृतियाँ गद्य एवं पद्य दोनों दिशाओं में साहित्य सृजन करने वाले रत्नाकर जो मूलतः वे थे। इनकी प्रमुख कृतियों में हिण्डोला, समालोचनादर्श, हरिश्चन्द्र, गंगालहरी, श्रृंगारलहरी, विलहरी, राष्ट्रक, गंगावतरण त्या व शत; लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त इन्होंने सुपार, दिलकण्टाभरण, दीप मश, सुन्दरगार, हमीर हल, पकी गद्यायली, रस-विनोद, हि-तरांगेणी, बिहारी नार आदि ग्रन्थों का सम्पादन भी किया। काव्यगत विशेषताएँ झाले. मात्रजगन्नाथ ना भावों के कुशल वितरे होने के कारण उन्होंने मानव के हृदय के सभी कोनों को झाँककर अपने ‘काव्य में ऐसे चित्र प्रस्तुत किए हैं। कि पाठक नन्हें पढ़ते ही भा-विभोर हो जाते हैं।

1. काय का विशुद्ध शुद्ध कप रत्नाकर जी के काय का धर्म विषय भक्ति कक्ष के अनु। भति, श्रृंगार, भ्रमर गीत आदि से सम्मानित है और इनके दर्गन करने की शैली रीतिकाल के समय ही हैं। अतः उनके विषय में यह सत्य ही कहा गया है आत्मा को रीतिकाल के बोरों में अश्ति कर दिया है। एनके काव्य का विषय शुद्ध में पौराणिक है। उन्होंने उद्ध्व-शतक, गंगावतरण, हरिश्चन्द्र आदि रचनाओं में पौराणिक कथाओं ही अपनाया है। बनाकर स्त्री के काम में vita भावना के साथ साथ रीय भावना भी मिली है।

2. भाव चित्रण नागर जी भाऊ के कुशल चितरे थे। उन्होंने अपने काव्य में क्रोध, प्रसन्नता, क्षत्साहू, शोक, प्रेम, मृणा आदि मानवीय व्यापारों के सुन्दर चित्र उपस्थित किए हैं।

जैसे- दृक्-ट इवै हैं मन मु मारे काय,

कि हैं कठोर है-पाहम चलाना।

एक मनन त बसि के उपारी ,

हिय में अने। मन तान बसवी ना।

3. प्रकृते चित्र बनाकर जी ने अपने शय में प्रत का अत्यन्त ही मनोहारी वर्णन किया है। उनके प्रति चित्रण पर रीतिकालीन प्रभाव त्यष्ट रूप से दिखाई देती हैं।

4. रत्त इनके काव्य में लगभग सभी रसों को समुचित स्थान प्राप्त है, किन्तु संयोग मृगार की अपेक्षा विलम्म श्रृंगार में अधिक सजीवता व मार्भिकता है तथा वीर, रौद्र व भयानक रसों का भी सु-वर वर्गन हैं।

कला पवा

1. भाषा रत्नाकर जी भाषा के मर्मज्ञ तथा शब्दों के आचार्य थे। सामान्यतया । इन्होंने काव्य में पौद साहिरिगक ब्रजभाषा को ही अपनाया, लेकिन . जह-हीं बनारशी बोली का भी समावेश होता है। भाषा याकरण-सम्मत, मधुर एवं प्रवाहयुक्त है। वाक्य विन्यास सुसंगठित एवं प्रवाहपूर्ण है। कहावत एवं मुहावरों का भी कुशल प्रयोग किया है।

2. छन्द योजना इन्होंने मुदतः रोल, छय, दोहा, कवित्त एवं संवैया के अपनाया। उद्धव शक और गारली में रत्नाकर जी ने अपना सर्वाधिक | भय छन्द कविता का प्रयोग किया।

3. अलंकार योजना अलंकरों का समावेश अत्यन्त स्वाभाविक तरीके से हुआ | हैं, इन्होंने मुख्यतः रूपक, अपेक्षा, उपमा, असंगटि, स्मरण, मतप, अनुप्रास, इले, यमक आदि का प्रयोग किया। इनकी रचनाओं में प्राचीन और मध्ययुगीन समस्त भारतीय साहित्य का सौष्ठव बड़े स्वत्य, सनुवल एवं मनोरम रुप में उपलब्ध होता है।

4. शैली रत्नाकर जी के काव्य में पित्रामक, आलंकारिक व चामत्कारिक शैली का प्रयोग किया गया है। हिन्दी साहित्य में स्थान रत्नाकर जी हिन्दी के छन जंगमगाते रत्नों में से एक हैं, जिनकी आभा चिरकाल तक बनी रहेगी। अपने व्यक्तित्व तशा अपनी मान्यताओं को इतने में सफल गाणी प्रदान की है। उस छाप इनकी साहित्यिक रचनाओं में स्पष्ट रूप से देखी जा । सकती हैं।

(ख) सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन ‘अज्ञेय’

जीव-परिचय एवं साहित्यिक उपलयि साँच्चदानन्द रानन्द वात्स्यायन ‘अज्ञेय’ का जन्म वर्ष 1911 में हुआ था। इनके पिता पति नन्द शास्त्री प तारपुर (जालन्धर) अगर के निवासी और बम गीध रात ATHLण थे। आग्नेय का जीवन एवं व्यक्तित्व बचपन से ही अन्तर्मुखी एवं आत्मकेन्द्रित होने लगा था। भारत की स्वामीना की । एवं क्रान्तिकारी आन्दोलन में भाग लेने के कारण इन 4 तक जेल में दावा 2 वर्षों तक घर में नज़रबन्द रखा गया। इन्होंने बी.एस.सी. करने के बाद अग्रेजी, हिन्दी एवं संस्कृत का स्वाया।

गन ध्ययन किया। ‘सैनिक’, ‘विशाल भारत’, ‘प्रतीक’ और अंग्रेजी त्रैमासिक ‘वाक’ का शम्पादन किया। इन्होंने समाचार साप्ताहिक ‘दिनमाग’ और ‘नया प्रतीक’ पत्रों का भी सम्पादन किया। तत्कालीन प्रगतिवादी काव्य का ही एक साप ‘प्रयोगवाद’ काव्यान्दोलन के कप में प्रतिफलित हुआ। इंसा प्रवर्तन ‘तार सप्तक’ के माध्यम से ‘अज्ञेय’ ने किया। तार शतक की भूमिका इस नए आन्दोजन का शोषणा-पत्र सिद्ध हुई। हिन्दी के इस महान विभूति का स्वर्गवान 4 अप्रैल, 1947 को हो गया। साहित्यिक गतिविधियाँ अज्ञेय प्रयोगशील नूतन परम्परा के वर्ग वाहक होने के साथ-साम अपने पh भनेक कवियों को लेकर चलते हैं, जो उन्हीं के समान नवीन विषयों एवं नवीन शिष्य के समर्थक हैं। अज्ञेय छन नामों में से हैं जिन्होंने मुनिक हि-साहित्य को एक नया आयाम, नया सम्मान एवं नया गौरव प्रदान किया। हिन्दी साहित्य को आधुनिक बनाने का श्रेय अग्नेय को जाता है। अज्ञेय का कवि, साहित्यकार, गकार, सम्पादक, पत्रकार भी रूप में। महत्वपूर्ण स्थान हैं। कृतिय । ‘अज्ञेय’ ने साहित्य के गद्य एवं पद्य दोनों किओं में लेखन कार्य किए।

1. कविता संग्रह भग्नदूत, चिन्ता, इत्यलम्. हरी इस पर भार, बावरा आहे, इन्द्र धनु रौंदे हुए थे, आँगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, जरी को करेगामय प्रभामय।।

2. अंग्रेज़ी काष्यति ‘निजन डेज एण्ड अदर पोवन’

3. निबन्ध संग्रह सब रंग और कुछ राग, आत्मनेपद, लिखि कागद आदि।

4. आजोबना हिन्दी साहित्य : एक आधुनिक परिदृश्य, त्रिशंकु आदि।

5. छपन्यास शेखर : एक जीवनी (दो भाग), नदी के द्वीप, | अपने अपने अजनबी आदि।

6. कहानी संग्रह विप्शगा, परम्परा, कोवरी की बात, शरणार्थी, | जयदल, तेरे ये प्रतिप, अमर अक्षरी आदि।।

7. यात्र-साहित्य अरें यायावर! रहेगा याद, एक बूंद सहसा ली। काव्यगत विताएँ

मा पह

1. मानवतावादी दृष्टिकोण इनका दृष्टिकोण मानवतावादी श्रा। इन्होंने अपने सुहम कलात्मक बोध, व्यापक जीवन-अनुभूति, समृद्ध कल्पना-शक्ति तथा सहज लेकिन संकेतमयी अभिव्यंजना द्वारा भावनाओं के नान एवं अगर आप को उजागर किया।

2. व्यक्ति की निजता को महत्व अज्ञेय ने समष्टि के महत्त्वपूर्ण मानते हुए भी मन ही ना या मा यति -ए। रखा। व्यक्ति के मन की गरिमा को इन्होंने फिर से सापित किया। ये निरन्तर व्यक्ति के मन के विकास की यात्रा को महत्त्वपूर्ण मानकर यज्ञ हैं।

3. रहस्यानुभूति अज्ञेय नै संसार की सभी वस्तुओं को ईश्वर की देन माना हैं ता कवि ने प्रति ही विराट सत्ता के प्रति अपना सर्व अर्पित किया हैं। इस प्रकार आनेय की रचनाओं में रहस्यवादी अनुभूति की प्रधानता दृष्टिगोचर होती हैं।

4. प्रकृति पित्रण अज्ञेय की रचनाओं में प्रकृति के विविध चित्र मिलते हैं, उनके काव्य में प्रकृति की आनन्यन बनकर चित्रित होती है, तो कभी दीपन बनकर। अज्ञेय ने प्रकृति का मानवीकरण र तसे प्रागी की भाँति अपने काव्य में प्रस्तुत किया है। प्रकृति मनुष्य की ही तरह व्यबसर करती दृष्टिगोचर होती है।

कल पक्ष

1. नवीन काव्यधारा का प्रवर्तन इन्होंने मानवीय एवं प्राकृतिक जगत के यन्दनो के बोतवाल की भाषा में तथा बार्तालाप एवं स्वागत शैली में व्यक्त किया। इन परम्परागत आलंकारिकता एवं जाकता के आतंक से कामशिला को मुक्त कर भाग व्यापार का प्रवर्तन किया।

2. भाषा इनके काव्य में भाषा के तीन सार मिलते हैं

- संस्कृत में परिनिति शब्दावली

- ब्राम्य एवं देश व्यों का प्रयोग

- बोलचाल व व्यावहारिक भाग।

3. शैली के काध्य में दिवि काव्य शैलिय; जैसे—ायावादी साक्षामिक शैली, भावात्मक शैली, प्रयोगवादी सपाट शैली, व्यंग्यात्मक शैली, प्रतीकात्मक शैली व स्त्रियात्मक शैनी मौजूद है। “

4. प्रतीक एवं बिम्ब अय जी के काव्य में प्रतीक एवं बिम्ब योजना दर्शनीय | है। इही बचे एवं गह। स्तुत किए तथा सार्थक प्रतीवों का प्रयोग किया।

5. अलंकार एवं छन्द इनके य में उपमा सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। इसके राथ-साथ रूमक, तुल्स , उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विशेषण विपर्यय भी प्रयुक्त हुए हैं। इन्होंने मुक्त छन्दों का खुलकर प्रयोग किया है। इसके अलावा गीतिका, बथै, हरिगीतिका, मालिनी, शिखरिणी अदि दों का भी प्रयोग किया। हिन्दी साहित्य में स्थान अज्ञेय जी नई कविता के कर्णधार माने जाते हैं। ये प्रत्यः का यथावत् चित्रण करने वाले सर्वप्रथम साहित्यकार थे। देश और समाज के प्रति इनके मन में अपार ।’नई will’ के 15 के रूप में इन्हें सदा याद किया जाता रहेगा।

(ग)

अयोध्या सिंह उपाध्याय ‘हरिऔध’

जीवन परिचय एवं साहित्यिक पतयि द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि और लेखक अयोग्रासिंह उपाय ‘हरिऔ” म जन्म 1565 ई. में छत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम पति गोलासिंह उपाध्याय तथा माता का नाम रुक्मिणी देवी था। स्वाध्याय से इन्होंने हिन्दी, संत, नरसी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। इन्होंने अगभग 30 वर्ष तक का-गों के पद पर ये किया। इनके जीवन वा ध्येय अध्यापन ही रहा। इसलिए इन्होंने अशी हिन्दू विश्वविधालय में अवैतनिक रूप से व्यापन कार्य किया। इनमें बना नियमवास’ पर इन्हें हिन्दी के सर्वोत्तम पुरस्कार ‘मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। इनका नश्वर शरीर वर्ष 1947 में परमात्मा में लीन हो । सहित्यिक गतिविमि प्रारम्भ में ‘हरिऔप’ ची ब्रा भाषा में काव्य धन्दा किया करते थे, परन्तु बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से उन्होंने यहीबौनी हिन्दी में मय बना की। इरिऔध जी के काव्य में लोकमंगल का स्वर मिलता हैं। कृतिय हरिऔध जी की 15 से अधिक लिखी रचनाओं में तीन रचना विशेष रूप से

‘पाति ‘ तमा वैदे दनवास) ‘प्रियप्रवास’ खड़ीबोली में लिखा गया पहला महाअ हैं, जो 17 सग में विभाजित है। इसमें राधा कृष्ण को सामान्य नायक नायिका के स्तर से कर विरोधी एवं विश्व में के रूप में चित्रित किया गया है। भय काव्यों के प्रतिदिन इनकी म कविता के अनेक प्रचौपदे’, ‘मुमते चौपई’, ‘प-प्रसून’, ‘ग्रा–गीत’, ‘कन्यनता’ आदि लेबनीय हैं।

नाट्य कृतियाँ ‘प्रद्युम्न विजय’, ‘रुक्मिणी परिणय

उपन्यास ‘मैमकान्ता’, ‘वैत हिन्दी का ज्ञात’ तथा ‘अधरिला फुल काव्यगत विताएँ ।

भाव पक्ष

1. वयं विषय की विविधता निजय जी की प्रमुख विशेषता है। इनके काव्य में प्राचीन क्यानकों में नवीन उदभावनाओं के दर्शन होते हैं। इनकी दयनाओं में इनके आध्य भगवान मात्र न होकर जननायक एवं जनसेवक हैं। छहॉर्न -राधा, राम-सीता से सम्बन्धित विषयों के साथ-साथ आधुनिक समस्याओं को लेकर उन पर नवीन ढं। ॥ अपने विचार प्रस्तुत किए हैं।

2. वियोग और नाम गर्ग के अब में वियोग एवं वास का वर्णन मिलता है। उन्होंने निय प्रवास में कृष्ण के मा गमन तथा उसके बाद अन । दशा का अत्यंत मार्मिक वर्णन किया है। रिऔध जी ने कुश के वियोग में इस सम्पूर्ण अवासियों का क्या पुत्र वियोग में व्यथित यशोदा क करुण मित्र भी प्रस्तुत किया है।

3. नोक सेवा की भावना हरिऔध जी ने गण को ईश्वर के रूप में न देखकर आदर्श मान्य एवं लोक-सेवक के रूप में अपने काव्य में चित्रित किया है।

4. प्रकवि-विनर जी प्रकृति वित्रण सराहनीय है। उन्हें काव्य में वह भी अवसर मिला, उन्होंने प्रवृति का चित्रण किया है साथ ही इसे विविध रू में भी अपनाया है। हरिऔध जी का प्रति चिन जीव एवं परिस्थितियों के अनुकूल है। प्रत सम्बन्धित प्राणियों के सुख में सुखी एवं दु:ख में दुखी दिखाई देती हैं। कृष्ण के वियोग में ब्रश के वृक्ष भी रोते हैं| “यूनों-पापों सकन पर हैं वादिदें लखानी, होते हैं या विपद सब र्यो आँसुओं में दिखा के

कल पक्ष

1. भाषा कैव्य के 3 में भाव, भाषा, शैली,एवं अलंकारों की दृष्टि से हरेक गी की अव्व साधना महान् हैं। इनकी रचनाओं में कोमलकान्त पदावनीगुका ब्रजभाषा (रसङ्गलश) के साथ संस्कृतनिश खड़ी बोली का प्रयोग (भियान’, वैदेही बन्यास) द्रव्य है। इन्होंने मुहावरेदार बोलचाल की सीबोली “चोसे चौपद’, ‘चुभते चौपई) का प्रयोग किया। चिलिए आचार्य शुजन ने इन्हें ‘विकलात्मक काना’ में सिद्धहस्त कहा है। एक और सरन एवं प्रजित हिन्दी का प्रयोग, तो दूसरी और संस्कृतनिष्ट शब्दावली के साथ साथ सामासिक एवं आलंकारिक शब्दावली का प्रयोग भी हैं।

2. शैली इन्होंने प्रबन्ध एवं मुक्तक दोनों शैलियों का सत प्रदी। अपने फध्य में किया। इसके अ त के झों में इतिवृशामक, मुहावरेदार, संस्क यनिष्ठ, समकारपूर्ण एवं सरल हिन्दी शैलियों का अभियोजना शिल्य होने दृष्टि से सफल प्रयोग मिलता हैं।

3. छन्द सवैया, वित्त, पय, दोहा आदि इनके प्रिय द हैं। और इन्द्रवी, शार्दूलविक्रीडित, शिखरिणी, मासिनी, वसन्ततिलका, द्रुतविलम्बिया आदि संस्कृत वर्णवृत्तों का प्रयोग भी इन्होंने किया।

4. अलंकार इन्होंने शब्दालंकार एवं अर्यालकर दोनों का भरपुर एवं स्वाभाविक प्रयोग किया है। इनके अव्यों में उपमा के अतिरिक्त पक, धा, अपति, मतिरेक, सन्देह, स्मरण, प्रीप, दृष्टान्त, निदर्शना, अन्तरन्यास आदि अलंकारों का भानार्थक प्रयोग मिलता है।

हिन्दी साहित्य में स्क्यान इरिस जी अपने जीवनकाल में ‘कवि सम्राट’, ‘साहित्य वाचस्पति’ आदि च्यापियों से सम्मानित हुए। हुरिया जी अनेक सायिक समाओं एवं हिंदी साहि सम्मेलनों के सभापति भी है। इनकी साहित्यिक सेवाओं का ऐतिहासिक | महत्व है। निसन्देह ये हिन्दी साहित्य की एक महान विभूति है।।

(घ)

रामधारी सिंह ‘दिनकर’

जीवन परिचय एवं साहित्यिक एपलब्धिय राष्ट्रीय भागमाओं के औजस्वी कवि रामधारीसिंह ‘दिनकर’ का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गाँव में सितम्बर, 1908 को हुआ था। वर्ष 1932 में पटना कॉलेज से बी.ए. किया और फिर एक स्कूल में अध्यापक हो गए। वर्ष 1960 में इन् मुजफ्फरपुर के नातलेत्तर महाविद्यालय के हिन्दी विभाग का यह निगुका किया गया। 4 15 राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। वर्ष 1972 में इन्हें ‘ ती’ पुरस्कार मिला।। 21 अप्रैल, 1974 को भी परागन का शह दिनकर । के लिए अस्त है।

साहित्यिक गतिविधियाँ रामधारी सिंह दिनकर छायावादोत्तर काल एवं प्रगतिवादी कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि थे। दिनकर जी ने राष्ट्रप्रेम, लोकप्रेम आदि विभिन्न विषयों पर का न्होंने सामाजिक और आर्थिक समानता और शोषण के खिलाफ कवेतों की रचना की। एक प्रगतिवादी और मानववादी कवि के रूप में उन्होंने ऐतिहासिक पात्रों और घटनाओं को ओजस्वी और प्रखर शब्दों स सानाबाना दिया। ज्ञानपीठ से सम्मानित उनकी रचना र्वशी की कहानी मानवीय मैम, वासना और सम्बों के इर्द-गिर्द घूमती हैं। कृतियाँ दिनकर जी ने काव्य एवं गद्य दोनों क्षेत्रों में सशक्त साहित्य का जन किया। इनमें प्रमुख काय रचनाओं में मुका, रसदनती, हुँबर,दव, रश्मिरथी, शी, परशुराम की प्रतीक्षा, नील कुसुम, वाल, साहनी, सीपी और शंख, हारे को हरिनाम आदि शामिल हैं।

1. रैगुका इसमें अतीत के गौरव के प्रति कवि का आदर भाव या वर्तमान वर नीरता से दुखी मन की वेदना व्यक्त हुई हैं।

2. होकार इसमें कांत ने वर्तमान दशा के प्रति आक्रोश व्यक्त किया है।

3. सामर्षेनी इसमें सामाजिक चेतना, स्वदेश-प्रेम तथा विश्व वेदना की | वताएँ हैं।

4. मेत्र में ‘भाभारत’ के ‘शान्ति पर्व’ के ना को आधार बनाकर वर्तमान परिवतियों का चित्र है।

5. उर्वशी एर्ग रश्मिरी में प्रसिद्ध प्रबन्ध काव्य हैं, जिनमें विचार तत्व की । धानता है।

दिनकर की गह्म रचनाओं में ‘साहो के चार आयाय अत्यन्त एलनीय हैं। यह आलोचनात्मक हुन्थ है। इसके अतिरिक्त भी इन्होंने अनेक माध सम्बन्धी पुस्तकें लिखी काव्यगत

विशेषताएँ भात

भाव पक्ष

1. राष्ट्रीयता का स्वर राष्ट्रीय भेना के कवि दिनकर जी शर्यता से सबसे बड़ा धर्म समझते हैं। इनकी कृति , ननिदान एवं राष्ट्रप्रेम की भावना से परिपूर्ण हैं। दिनकर जी ने भारत के कण आग को जगाने ल प्रयास किया। इनमें हृदय एवं बुद्धि का अद्भुत समन्वय था। इसी कारण इनका कवि कप जितना सजग है, विचारक रूप उतना ही प्रखर है।

2. प्रगतिशीलता दिनकर जी ने अपने समय के प्रगतिशील दृष्टिकोण को अपनाया। इन्होंने सहते रबलिहानों, अर्जरका गृषकों और शोषित मज़दूरों के कार्मिक चित्र अंकित किए हैं। दिनकर जी की ‘हिमालय, ‘ताण्डव’, ‘बोधिसत्य’, ‘कमै वैवा’, ‘पाटलिपुत्र की गंगा’ आदि वनाएँ प्रगतिवादी विचारधारा पर आधारित हैं।

3. प्रेम एवं सौन्दर्य ओज एवं क्रान्तिकारिता के कवि होते हुए भी दिनकर जी के अन्दर एक सुकुमार पनाओं का कवे भी मौजूद हैं। इसके | द्वारा रचित काव्य ग्रन्थ ‘रसवती’ तो प्रेम एवं मृगार की खान है।

4. रस-निरुपण दिनकर जी के काव्य का मूल स्वर ओज़ हैं। अतः ये मुख्यतः वीर रस के कवि हैं। श्रृंगार रस का भी इनके झयों में सुन्दर परिपाक हुआ है। वीर रका के राक के ध्र रस, न मान्य की व्या मि कण वैग्य पान १ पर शान्त योग मिलता है।

कला पक्ष

1. भामा दिनकर जी भाषा के मर्मज्ञ हैं। इन भाषा सरल, सुबोध एवं व्यावहारिक है, जिसमें सर्वत्र भावानुकुलता का गुण पाया जाता हैं। इनकी भाषा प्रायः संस्कृत की तत्सम शब्दावली से युक्त है, परन्तु दिवस के अनुरूप इन्होंने न केवल तद्भव अपितु ई. बांग्ला और अंग्रेज़ी के प्रदलित शब्दों के भी प्रयोग किए हैं।

2. शैली औज एवं प्रसाद इनकी शैली के प्रचाना गुण हैं। मन्स और मुक्तक दोनों ही काव्य शैलियों में इन्होंने अपनी रचनाएँ। सफलतापूर्वक पर की है। गीत मुक्तक एवं पाय मुक्तक दोनों भय है।

3. छन्द परम्परागत छन्दों में दिकर जी के प्रिय न्द है-नीतिका, सार, सरसी, हरिगीतिका, रोना, उपमाला आदि। नए छन्दों में अतुकात मुकक, चतुदी आ ॥ प्रगगि बिरयाई पड़ता है। प्रीति इन स्वनिर्मित न्द है, जिसका प्रयोग ‘रसवनी’ में किया माना है। कहीं- I, ।, 18 जैसे लोक प्रचलित छद भी मक हुए हैं।

4. अलंकार आले जरों का प्रयोग इनके काव्य में चमत्कार-प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि कविता की योजना शक्ति बढाने के लिए या काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए किया गया है। उपमा, रूप, उमेरा, ट्रान्त, तिरेक, दि अलंकारों का प्रयोग इनके काम में शामिक कप में 1आ है। हिन्दी साहित्य में स्थान रामधारीसिंह ‘दिनकर’ की गणना भनेक य के रात में भी है। विशेष रूप से राष्ट्रीय चेतना एव ।रने वाले पैरों में इनका विशिष्ट स्थान है। ये भारतम् के रक्षक, अतिकारी चिन्तक, अपने दुग का प्रतिनिमित्व करने वाले हिंदी के गौरव हैं, जिन्हें पाकर हिन्दी वास्तव में धन्य हो गई।

उत्तर 7.

(क) ‘दिलवहादुर’ से ‘बहादुर’ बनने की प्रक्रिया दिलबहादुर लगभग 12-3 वर्ष का एक पहा । है पिता की यह में। मृत्यु हो चुकी है और उसकी माँ अहुत गुस्सै गभग की है। माँ की पिटाई की दE से वह घर से भाग कर एक मध्यमवर्गीय परिवार में नौकर बन जाता है, जहाँ गृहस्वामिनी निर्मला बड़ी उदारता के साथ जसके नाम से दिन’ शब्द हटाकर उसे सिर्फ बहादुर पुकारती हैं। अब स्वतन्त्र दिलबहादुर’ नौकर ‘बहादुर’ बन गया।

परिश्रमी एवं मुख बहादुर बहादुर अपना परिश्रमी सका है, जो अपनी मेहनत से पूरे घर को न केवल साफ़ सुथरा रखता है, बल्कि पर के सभी सदस्यों की भी मा को पूरा करता हैं। उसके आने से परिवार के सभी सदन ई है। अमित एवं कामचोर या आलसी बन गए हैं। राना काम करने के माम[द गर हमेशा सका हा हैं। हैंगना और सान्ना मानो उसकी आदत बन गई थी। वह त में सोते समय ये-कई गीत अवश्य गुनगुनाता है।

किशोर की बदतमीज़ी निर्मला का बड़ा लड़का किशोर एक बिगड़ा हुआ न था, जो शा-शौकत तया रोथ से ना पसन्द करता था। उसने अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिए। यदि बहादुर उसके काम में थोड़ी सी भी लापरवाही न्रता, तो वह बहादुर को गालियों देता। छोटी-छोटी गलती पर वह वहादुर क पीटता भी था। बहादुर पिटाई खाकर एक कोने में चुपचा। और देर बाद घर के म में पूर्ववत् जुट जाता। एक दिन किशोर ने बहादुर के ‘भर का अवा’ कह दिया, जिससे उसके शामिमांग की है। पा और उसने किशोर फा के रने से मना कर दिया। उसने लेखक के पड़ों पर नौते हुए कहा कि “बाबूजी, मैया ने मेरे मरे बाप को क्यों जाकर खड़ा किसा?” इतना कहकर वहे.

निर्मला के रिश्तेदार द्वारा चोरी का आरोप लगाना निर्मला के व्यवहार में भी अन्तर आने लगा और अब उसने बहादुर के लिए रोटियाँ सेंकनी बन्द कर दीं। वह भी बहादुर पर pथ उठाने लगी। मारपीट एवं गालियों के कारण बहादुर से गलतियों एवं भूलें अधिक होने लगी |

एक दिन निर्मला के घर उसके रिश्तेदार अपने परिवार के काथ आए। घाय-नाश्ते के बाद बातचीत के दौरान अचानक रिश्तेदार के पत्नी ने अपने | ग्यारह रुपये पर में खो जाने की बात कही। सभी ने दूर पर ही शक किया। बहादुर के झगातार मना करने के बावजूद उसे इराया, घमकाया एवं | पीटा गया, कि बहादुर पर लगा यह आरोप झूठा झा, इसलिए वह लगातार इससे इनकार करता है। अन्त में लेखक ने भी उसे पीटा।

बहादुर के प्रति घरवालों का झा यार त घटना के बाद से घर के सभी सदस्य बहादुर को सन्देह की दृष्टि से देखने लगे और उसे कुत्ते की | तरह दुरचरने लगे। बहादुरी बड्या ही खिन्न रहने झगा। अब उसके अन्दरपरिवार के लोगों के प्रति अपनापन नहीं रहा। अन्दर से वह अड़ी बैनी एने अपन महसूस करता था। |

बहादुर का घर से भाग जाना एक दिन उसके हाथ से शिल पृटकर गिर गई और उसके दो टुकड़े हो गए। पिटाई के इर तथा रोगों के क्रूर एवं असम्य व्यवहार से तग आकर वह अपना सारा सामान घर में ही छोडवर काहीं चला गया। वह अपना भी कोई सामान लेकर नहीं गया था। निर्मला, उसके पति एवं | किशोर को उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया था। वे जानते थे कि रिश्तेदार के रुपये उसने नहीं चुराए थे। समी बहादुर पर स्वयं द्वारा किए गए अत्यामा के लिए पाताप करने लगे।

कथानायक कप्तान जोशी की पत्नी को वाय रोग हो जाना क्यान्यक कप्तान जोशी अपनी पत्नी ‘मानो’ से अत्यधिक प्रेम करते हैं। विवाह के तीसरे दिन ही क्यान में युद्ध हेतु बस जाना पया, तब वानों सिर्फ 16 वर्ष की थी। अपने पति | अनुपस्थिति में बानो ने ननदों के ताने सुने, मतीनों के कपये मोर, ससुर के हज बने, पहाड़ की दुली छतों परसैर बद पीसकर बद्रिय बनाई |आदि। से मानसिक तना भी दी गई कि ससका पति जापानियों द्वारा कैद | कर लिया गया है और वह कभी नहीं आएगा। इन सब कारणों से निरन्तर घुलती रही बानो क्षय रोग से पीड़ित होकर चारपाई लेती हैं।

कप्तान का पानी के प्रति अगाध प्रेम प्तान अपनी पत्नी ‘बानो से अत्यधिक प्रेम करता है। जब वह दो वर्ष बाद लौटकर घर आता है, तो उसे पता चलता है कि घर वालों ने बानों के क्षय रोग होने पर सैनेटोरियम भेज दिया है। यह | दूसरे दिन ही व पाच गया। उसे देखकर बानो के बने और की धारा में दो साल के सारे डझाइने सुना दिए। सैनेटोरियम के डॉक्टर द्वारा बानों की मौत नज़दीक आने की स्थिति में कम साली करने म उसे नोटिस में दिया गया। कप्तान ने भूमिका बनाते हुए बानो से कैसे कि अब पहा मन नहीं लगा है। ल किसी और जगह चलेंगे। वह नि–त अपनी पन की वा ॥ बिना कोई परहेज एवं पधानी बरते ।

बानो द्वारा आगल्या का प्रयासू करना बन्नी मा गरे नि उसे भी | सैनेटौरिम घोड़ने का नोटिस मिल गया है, जिसका अर्थ हुआ कि जब वह भी | मी चै कप्तान में रात 1 बा ॥ बलाता है, उससे अपना प्यार जाता रहा। म शान को लगा कि यानी सो गई, तो वह भी सोने मला जाता है। सुबह छड़ने पर सानो आप पलंग पर भी मि। इस दिन भी घाट पर थानों की साड़ी नि। काम् भी नहीं मिली, तो उसने | मझा बानो नदी में बकर मर गई।

‘नाटी’ के रूप में ‘वानों का मिलना जब कप्तान को पूरा विश्वास हो गया कि बानो अब इस दुनिया में नहीं है, तो घरवालों के जोर देने से उसने दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी पत्नी प्रभा से इसे दो बेटे एवं एक बेटी है। और यह भी कप्तान से अब मेजर हो गया है। लगभग वर्ष बाद नैनीताल |में बैंगवियों के दल में छु। ‘लाटी’ मिलती है, जो यथार्थ में ‘बानौ“ धी। असे वैदियों के बीच बानों जब ‘लाटी’ के रूप में मिलती है, तो मेजर उसे पहचान नेता हैं। पता चलता है कि गुरु महाराज ने अपनी औषपियों से उसका क्षय रोग ती कर दिया था, लेकिन इस मया में उसकी स्मरण शक्ति और आवाज़ दोनों चली गई। अब न तो वह बोल पाती हैं और न ही उसे अपना अतीत याद हैं। वह वैष्णवियों के दल के साथ चली जाती है और मेजर स्वयं को पहले से अधिक दूदा एवं खोखला महसूस करता है।

अथवा

मानवीय संवेदनाओं के कथा शिल्पी भीष साहनी की कहानी सुन का रिश्ता’ में वीरजी प्रमुख पात्र हैं, जिसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएँ उलेखनीय है

शिक्षित युवक धीरज वास्तव में बहुत अच्छा एवं आदर्श नवयुवक है, जो सही अर्थों में शिक्षित है। वह नवयुवक पर-परिवार के झगभग सभी सदस्यों का विरोध करता हुआ अशेने दहेज के विरुद्ध विद्रोह करता है क्या सभी को अपन। सुसंगत निर्णय मानने के लिए बाध्य करता है। इसके कहने पर ही नि चाचा मंगलसेन उसके पिताजी के साथ राम के घर सगाई लेकर जा पाते हैं।

आजमगर एवं दहेज में विश्वास नहीं वीरजी सही अर्थों में शिक्षित एवं समझदार नवगुवक है। वह अपने विवाह में किसी भी तरह

आइबर या दिखावापन पसन्द नहीं करता है। वह दहेज के रूप में शगुन का सिर्फ मना कपमा स्वीकार कर है। च में भी दर रहना चाहता है। यही कारण है कि वाह गेल पिताजी को और उनके यधिक आग्रह के बाद सय में बाधाजी को सगाई में जाने देता है।

कमानता की भावना का पोषक वीरजी एक सदरा गुराक है, जो अपने गरीब चाचा मंगलन की भी बराबर का सम्मान दिलवाता है। उसी की ज़िद का परिणाम होता है कि पिताजी को कोभक अंगों को ले जाने के लिए राज़ी होना पड़ता है। वह सनी रिहतेदारों की जगह मारीद मंगलसेन को अधिक प्राथमिकता देता है। व्यपार मत मृदु भा। नारी एक वाल गक है और घर के सभी सदस्यों के प्रति उत्तम व्यवहार बड़ा ही मृदु हैं। यह अपने गरीब चाचा मंगलसेन को अत्यधिक समान देता है तथा इककर उनके पाँव ता है।।

अपनी संगिनी के प्रति स्नेहिल भावना वीज अपनी होने वाली पत्नी प्रभा के प्रति अत्यन्त स्नेहयुक्त भावना रखता है। वह मान को देखकर ही प्रभा के स्पर्श की कल्पना से मुलकित होने लगता है। वह चाहता है कि रामान को एथ में लेकर चूस ले ।

सून के रिश्ते का हिमायती वीरजी न के रिश्ते की अहमियत को समझने वाला जानिक कि युवक है। वह सभी बातों में कि एवं तार्किक कृय से परखने के बाद भी परम्परा की उस मर्यादा को नहीं भूलता, जो बड़ों के मनि टों का अर्नाव्य हैं। इसके अतिरिक्त, वह इस भावना एवं संवेदना से भी अळी तरह परिचित है। कि रन के रिश्ते वाले चाचा मंगलसैन अपने भतीजे की शादी से सम्बन्धित क्या-क्या ल ५०ते हो। यही कारण है कि वह अपनी सगई में चाचा को भेजने की जिद करता है और सफल होता हैं। इस प्रकार, का जा सकता है कि वीरजीं में किसी नायक के सभी गुण नौजूद है, जिसके हरित्र के पाठक आसानी से विस्मृत नहीं कर सकते हैं।

अथवा

शिवप्रसाद सिंह द्वारा रचित कहानी ‘कर्मनाशा ने हार के मुख्य पात्र मैरों पाण्डे का प्रगतिशील एवं निर्भक चरित्र रूढ़िवादी समाज ने फटकारते हुए साय को स्वीकार करने की भावना को बल प्रदा करता हैं। मैरो पाण्ड़े के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं

कर्तव्यनिश एवं आदर्शवादिता नैरों पाण्हें पुरानी पीढी के आदर्शवादी व्यक्ति है, जो अपने भाई को मुत्र की भाँति पालते हैं तथा पैगू होते हुए भी स्वयं – परिश्रम करके अपने भाई की देखभाल में कोई कमी नहीं होने देते।

विचारशीलता नैरो पाण्हें एक सच्चरित्र, गम्भीर एवं विचारशील बक्तित्व से सम्पन्न है। मैं गाँव सभी ग त वारविका से परिचित है, लेकिन किसी के राज़ को कमी छनागर नहीं करते हैं। वे श्यों का बौद्धिक एवं तार्किक विश्लेषण करते हैं।

तत्-प्रेम मैरो पाण्ड़े के अपने ऑटे भाई में अत्यधिक प्रेम है। उन्होंने पुत्र के समान अपने भाई के पागल || है। कुरीलिए कुलदीप के घर से माग गाने पर पाण्डे दुःख के सागर में धन-टर लगता है।

मर्यादावादी और मानवतावादी मारम में मै पाण्डे अपनी मर्यादावादी भावनाओं के रंग मत के अपने परिवार का ग नहीं बना पाते हैं, लेकिन मानवतावादी भावना से प्रेरित होकर वे फुलमत एवं उसके बच्चे की शर्मनाशा मादी में बलि देने का कड़ा विरोध करते है तथा इसे अपने परिवार का सदस्य स्पीकर करते हैं।

प्रगतिशीलता मैरो पाण्डे के विचार अत्यन्त प्रगतिशील हैं। ये अन्धविश्वासों का म्न एवं रूङिवादिता का विरोध करने को तत्पर ते हैं। वे कर्मनाशा ही बाद को रोकने के लिए निर्दोष प्राणियों की बलि दिए जाने सम्बन्धी अन्धविश्वास का विरोध करते हैं। वे बौद्धिक एवं तार्किक दृष्टिकोण से बढ़ रोकने के लिए बाँध बनाने का उपाय सुझाते हैं। निर्भीकता एवं साहसीपन मैरो पाण्ड़े के व्यक्तित्व में निर्भीकता एवं साहसीपन के गुण मौजूद हैं। वे सहित गाँव के सभी लोगों के अत्यन्त ही निडरता के साथ कर्मनाशा को मानव-यति दिए जाने का विरोरा गा है। वे साहस से कहते हैं कि गति रोगों के पापों का हिसाब देने लगे तो यहाँ मौजूद सभी लोगों को कर्मनाशा की धार में समाना होगा। उनकी निर्भीकता एवं साहस देखकर सभी लोग स्तब्भारी हैं। इस प्रकार, मैरों पाण्ये मानधन भन के बल पर सामाजिक वियों का निरता के साथ विरोध करते हैं । काशी की लहरों को पराजित होने के लिए विवश कर देते हैं।

(ख)

(i)

मस्त नाटक नाटककार र उद्देश्य देश में माफ भ्रष्टाचार में और दृष्टिपात कर, शसे देश को बधाकर आदर्श मिति की ओर ले जाना जा देने ए राष्ट्रीय चेतना की रक्षा करने का आदेश दे। है। इसी उद्देश्य के तहत निराशा, भ्रष्टाचार, घन के नै कुहासापूर्ण वातावरण को देशप्रेम, कर्नाव्यनिष्ठा, आस्था, नवचेतना एवं आचरण की उज्वलता की किरण के प्रकरण में तप म।आशा एवं आशक्षा का संकेत मिलता है। कुहासे के रूप में कृष्ण चैतन्य, विपिन बिहारी, उमेशचन्द्र जैसे पात्र हैं, तो किरण के रूप में अमूल्य, सुनन्दा, प्रना, गायत्री आदि पात्र हैं। में अष्टाचार और पाखण्ड के कुहासे को अपने आचरण की किरण से दूर झरने के लिए प्रयत्नरत हैं। आज सम्पूर्ण समाज एवं देश को अष्टाचार, बेईमानी, पूर्तता आदि के कुहासे ने बुरी तरह साबित कर रखा है. ऐसे में समाज एवं देश के लिए सर्वस्व न्योछावर करने वाले सीमित लोग ही आशा की किरण के रूप में समग्र समाज में एक चित मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। इस तरह पट होता है कि प्रस्तुत नाटक का नाम ।। और किरण सर्वथा शक है ।

अथवा

विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित ‘कुहासा और किरण’ नाटक के शवधिक प्रमुख नारी पात्र सुनन्दा पुरय, साहसी, कातुर (चालक), गथी, कर्तव्यपरायण, दृढसंकल्पित एवं कशील युती हैं। सुनन्दा की चारित्रिक विशेषताएँ निम्नलिखित

भ्रष्टाचारियों एवं मुखौटाचारियों की विरोपी सुनन्दा का व्यक्तित्व ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठा से भरपूर है। वह अष्टाचार को समाप्त करने तथा पाणियों का रहस्य खोलने में अन्त तक अमू का साथ देती है।।

जागरुकता को महत्व जागरूकता के महत्वपूर्ण मानने वाली सुनन्दा समाचार पत्रों के मइव एवं उनमें निति शक्ति को समझती है।

वाकपटु सुन्दा व्यक्तित्व का अत्यन्त विशिष्ट पातु उसकी वाकपटुता है। नसकी ग्यों से भरी वाक्पटुता गलत मार्ग पर जा रहे लोगों को सही मार्ग पर इनाने का छन । के म रने में काफी हद तक सफल रही हैं। राहदता सुन्दा अमूल्य की विवशता को समझती है। वह अमूला में पैसाए जाने का विरोध करते हुए अन्याय से जुझने के लिए तत्पर है। नारी सुलभ गुर्गों के साथ साथ उसमें युगानुरुप नेतना एवं जाति का भाव भी लक्षित है। इस तरह कहा जा सकता है कि सुनन्दा एक प्रगतिशील, व्यवहारकुशल, दृवसंकलित, देशप्रेमी एवं ताकि बौद्धिक क्षमतावाली नवयुवती है, जो समाज कों बार बनाने के लिए हर सम्भव प्रयत्न करती है।

(ii)

श्री हरि प्रेमी जी ने प्रस्तुत ऐतिहासिक नाटक के माध्यम से मानवीय गुणों को रेखांकित किया है तथा हिन्दू-मुस्लिम एकता यानि साम्प्रदायिक सौहार्द के सन्देश में प्रसारित करने की सफल अशिश की है। वीर दुर्गादास जहा भारतीय हिन्दु संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहीं इनके समानान्तर मुगल सत्ता को रखा। गया है। सदाचार, सदभाग, गिम, गौरी, भाष्य ता की भावना, साम्प्रदायिक एकता, जनतन्त्र का समर्थन, आशापार का दिन आदि गुणों से युक्त दुर्गादास का चरित्रांकन किया गया है। वास्तव में, नाटककार का उद्देश्य हैं- आधुनिक भारत के युवकों को आदर्श स्थिति से अवगत कराना चा उनमें उन मद भावनाओं जो

साम्प्रदायिक एकता भी अश्य भी नाटग में प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं। राष्ट्र का उदयन एवं लोगों में जागरण की चेतना का भसार । नाटक का मन सन्देश है। इस नाटक के माद्रीय निर्माण एव । एकता के लक्ष्यों को प्राप् की सार्थक कोशिश की गई है। नाटक में सपा नाम पत्र के माजाम से प्रेम के तहत लक्षणों से लोगों को परिचित कराया है। जब यह कहती हैं “प्रेम केवल भोग की ही माँग नहीं करता, वह त्याग और बलिदान भी चाहता है।” यह आज के गवयुवकों को दिया जाने । वाला वा अनश है, । चा चावा स्वरूप से अधिक आन्तरिक भाव को महत्व देता है।

भारतीय युवकों एवं नागरिकों में स्वदेश के प्रति गहन अपनत्व की । भावना के प्रसार करना नादर का एक प्रमुख उद्देश्य हैं। इसके साथ ही, नाक के नार। नयागाय एवं विश्वयक[व भी सन्देश दिया गया है। इस प्रकार, पुरानी मध्ययुगीन या मुगलकालीन हानी या धानक को माध्यम बनाकर नाटककार ने आधुनिक मानवीय सन्देशों में सहजता के साथ सम्प्रेषित करने में सफलता घात में है।

अथा श्री हरिकृय ‘प्रेमी द्वारा रचित नाटक “आन को मान’ वस्तुतः एक ऐतिहासिक नाटक है, जिसमें कल्पना का उचित समन्वय किया गया हैं। नाटक का समय, पात्र । घटनाएँ आदि मारीन या मुगलगझीन भारत से सम्बद्ध हैं। औरंगजेब, अकबर द्वितीय, मेहरुन्निसा, जीनतुन्निसा, बुद्धन्द अतर, सफीयनुन्निसा, शुजाअत स, दुर्गादास, अजीत सिंह, मुदीदास आदि प्रशिद्ध ऐतिहासिक

जोधपुर के महाराज जसवन्त सिंह का अफगानिस्तान यात्रा से लौटते हुए कालगति को प्राप्त । ना, रास्ते में चन्नी दोनों रानियों द्वारा दो पुत्रों को जन्म देना।

औरंगजेय द्वारा महाराज के परिवार को राम धर्म अपनाने के । लिए दबाव बनना, दुर्गादास के नेतृत्व में अजीत सिंह का निकल भागना, प्रतिशोध में औरंगजेब द्वारा पोपुर पर आक्रमण करना, अकमर हिंीय का ईन् भाग ना उसके पुत्र एवं पूरी की। देखभाल दुर्गादास द्वारा करना आदि महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएँ हैं। इसके अलावा, कुछ अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों; जैसे- औरंगजेब की धर्माता, उसकी राज्य विस्तार नीति, साम्प्रदायिक बैमनस्य, व्यापार एवं छला वा हास आदि को । सफलतापूर्वक नाटक में दर्शाया गया है। नाटक में कई जगहों पर नाटककार ने कल्पना का समुचित समन्वय किया है, जिससे नाटक में होचता एवं प्रासंगिका कर । समावेश हो गया है। अतः कहा। जा सकता है कि यह नाटक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से एक सफल एवंफालीन परिस्थितियों को सर्भक अंग से प्रस्तुत करने में समर्थ नाटक है।

(iii)

हल्दीघाटी का युद्ध जमा हो जाने पर भी चाणा में अकबर से हार नहीं मा। अवर में प्रताप की देशभक्ति, आम-याग एवं 4 से प्रभावित होकर उनसे भेंट करने की इच्छा प्रकट हो। शक्तिसिंह साधू-वैशा में देश में विवरण र रहा था और प्रजा में देशप्रेम की भावना । एकता की भावना जाग्रत न । कमर के मानवीय गुणों से होने के म शक्तिशिर में प्रताप के आबर को गट क छ-प्रपा नहीं माना। उसका विचार था कि दोनों के मेल से देश में शाति एवं एकता की धापना होगी।

इस चतुर्थ अंक में ही नाटक का मार्मिक स्थल समाहित है। एक दिन राणा प्रताप के पास जा में एक संन्यासी आया, जिसका यि श्यागत-मार न कर पाने के कारण राणा प्रताप अत्यन्त च्छिन्न हुए। अतिथि को भोजन देने के लिए राणा प्रताप की बेटी चम्। पास में वो वी रोटी लेकर आई। उसी समय को लिलाव जम्पा के हाथ से रोटी कर भाग गया। इसी क्रम में चम्पा गिर गई और सिर में गहरी चोट लगने से गर्ग सिधार गई। कुछ समय बाद अकबर संन्यासी देश में वहाँ आया और प्रताप से बोलाआप उस अकबर से तो भी कर सकते हैं, जो भारतमाता को अपनी माँ समझता है और आपकी तरह ही उशी घय बोलता है। मृत्युशय्या पर पसे महाराणा प्रताप को रह-रहकर अपने देश की याद आती है। वे अपने ब-गों, पुत्रों और सम्बन्धियों को मातृभूमि की स्वतन्त्रता एवं या का व्रत दिलाते हुए भारतमाता की जय बोलो हुए स्वर्ग किधर जाते हैं।

अथवा

नाटककार भी यति हुदय द्वारा लि1ि Jटक ‘राजमुड’ के नाक मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप का छटा भाई शक्तिसिंह नाम के प्रमुख पात्रों में शामिल है। इसन चरित्र निण लिखित बिन्दुओं के आधार पर ना जा सकता है

देश-प्रेमी एवं मानवीयता का रक्षक मराणा प्रताप के अनुज शक्तिसिंह को नाटक के अन्तर्गत मानवता क, देश-प्रेमी एवं व्याग की प्रतिमा के कप में मित्रित । किया गया है। वह मार के लिए अपने ही 4 का रकानात करने के लिए तैयार नहीं है। वह जगमन की कुता में एक मिचारिन में भी बचाता है।

राज्य-वैभव या गा के प्रति अनासक्त शक्तिसिंह का चरित्र माग भावना से । परिपूर्ण है। यह सत्ता के लिए अपने भाइयों से संघर्ष नहीं करना और मुह में अपने माई महाराणा प्रताप की दो भुगल सैनिकों से भी बचाता है। के गद्दी पर बैठने । में कोई आसक्ति नहीं हैं।

निर्मीक एवं स्पष्ट वकता वह बेलाग एवं निर्भीक वक्ता है और जो उसे छघित ज्ञगता है, वहीं । एवं करता है। वह अकबर की से। में सम्मिलित होने के बावड़ मेधा के खिलाफ अकबर की शाम नहीं देता।। आत में शकिसिंह का भातृ-प्रेम उसके चरित्र को यातित करने वाला है। महाराणा प्रताप घात लगाए हुए दो मुगल शैको को शसिंह ने अपने एक । दार ॥ त के घाट उतार दिया। सिह ने अपने बड़े भाई राणा प्रताप से मा-गाना भी कीं तया एनके प्राणों की रक्षा के लिए उन्हें अपना घोड़ा भी सौंप दिया।

राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सद्भावना का पोषक शक्तिसिंह का दृष्टिकोण राष्ट्रीय अ को मुलमन्त्र मन होने वाला है ता र मुस्लिम एकता का भी क है। वह मुगल शासकों को भारत देश के ही अमिन्न । अंग मानता है और उसे विश्वास है कि ये सभी एक दिन भारतमाता की जय बोलेगे। अन्तर्व से पति शक्तिसिंह आन्तरिक तर पर घोर अाईन्छ से जूझ रहा है।

चत चरित्र का शक्तिसिंह प्रतिशोध की भावना और देशभक्ति के द्वन्द्व से फिर जाता है, कि पीत अन्ततः देशभक्ति की ही होती है। कुछ मानवीय दुर्बलतों में अपनी उपस्थिति से शक्ति के चरित्र को गार्थ का २५ विगा है, जिससे उसका चरित्र और अधिक निखर गया है।

(iv)

प्रसिद्ध नार मीनारायण मिश्र द्वारा विति नाटक ‘गरज’ ईशा पूर्व प्रथम शताब्दी के भारतीय इतिहास के पाक पर आरित नाटक हैं। इस नाटक में अनि । हैं, जिनमें से तीसरा अर, मुङ्गों को 31 अगा। नाटक के पृय । अन्तिम अंक की । अनि में 10 की गई है। विषमशीन के में अनेक वीरों ने माला से भ ॥ हुनत कराया। विषमशीन अ पनी है, जिसके कारण भने राणा से प्रभावित हॉकर उसके समर्थक बन जाते हैं। अवन्ति में माकन का एक मन्दिर हैं, जिस पर गण’ लहराता रहता है। मन्दिर का पुजारी मलयवती एवं वासी से बताता है। विषमशीन द्वारा युद्ध जीतकर आने के बाद की अपनी पुत्री वासन्ती का विवाह विक्रममित्र से अनुमति लेकर लिदास से कर देते हैं। नाटक के स तुतीय अंक में ही विषगशील का शयाभिषेक होता है तथा कालिदाम को मन्त्री नियुक्त किया जाता है। राजमाता जैन आचार्यों को शमा कर देती हैं। कलिदास की सलाह लेकर विषमशीन का नाम उसके पिता महेन्द्रादिर। या विक्रममित्र के सिर पर विक्रमादित्य’ रखा जाता है। विक्रम संन्यासी बन जाते हैं। विभागिय के नाम पर उसी दिन में क्रिम संवत् का प्रवर्तन होता है तथा नाटक यहीं पर मत मा|

अथवा

लक्ष्मीनारायण मिश्र द्वारा रचित नाटक ‘ग’ की भाषा सुगम, सहज एवं गुपचित है। हालाँकि इसकी भाषा संस्कृतनिष्ठ बड़ी बोली है, लेकिन पाठक की सुवोधता का लेखक में पर्याप्त ध्यान रखा है। सुबोध एवं सहज शैली में लिखे गए इस नाटक में मुहावरों एवं लोकोक्तियों का सपलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। भाषा में क-कहीं लिष्टता है. नैकिन यह ऐतिरिक्शा को देखते हुए उचित प्रतीत होता है। नाटककार मीनारायण मिश्र जी ने विचारात्मक, दार्शनिक, श्यात्मक आदि शैलियों का पात्रों के अनुकूल प्रयोग किया है। कुल मिलाकर नाटक दी भाषा सम्म, एवं आकर्षक है, जिसके कारण भाषा-शैली दृष्टि से इस धा को पाल रचना माना जा सकता है। नाटक की ताकत तो प्रत्यया भागात करती है। जैसे-वो भीतर जो देश । , उसी ने उसे काम बना। दिया। उस मार में है प्रोजन व अगर । उसका पालन मैंने सीक तरह किया, जैसे यह मेरे अशा का ही नहीं, मेरे इस शरीर का हो।

लगीनारायण श द्वारा लिखित नाटक पात्र एवं चनि-चिग की दृष्टि से एक सफल नाटक है। प्रस्तुत नाटक में 14 पुरुष पात्रों और 1 री पात्रों को मिलाकर कुल 15 पात्र हैं। इसके मुख्य. पात्रों में विभिन्न विषमशीन, कालिदास, मरावी, यासती, का-रेश राणा कुमार कार्तिकेय शामिल हैं। विभिन्न पात्रों में विविध प्रकार के चरित्र वाचारी, वीर, साहित्यकार, गीर, लम्पट एवं देशद्रोही। पात्रों का चरि-पित्रण नाटक के कय के अनुसार ही किया। गया है। केंद्रीय पात्र विक्रममित्र हैं, जिनके चारों और नाटक पृता है।।

(v)

‘सूत-पुत्र’ नाटक का द्वितीय अंक द्रौपदी के गगर से आरम्भ होताहैं। राजकुमार और दर्शक एक सुन्दर मण्डप के नीचे अपने-अपने आसनों पर विशान हैं। खौलते तेल के कहा है पर एक खम्भे पर लगातार पूने वाले चक्र पर एक मली है। 14वर में विजयी । बनने के लिए 8 में देखकर हम माली की ल को केना है। अनेक ५ सय मेघने की कोशिश करते हैं और अपने हकर वैत जाते हैं। गिगिता में कर्ण के भाग लेने पर पद पति करते हैं और उसे अयोग्य घोषित कर देते हैं। दुर्योधन इसी समय अंग देश के २ वि अन्रता है। इसके बावजूद क का अवि व उसकी पात्र सिद्ध नहीं हो पा और ऊर्ग निराश होन में आता है।

उसी समय वेश में अर्जुन एवं भीम नामा”। में प्रवेश करते हैं लक्ष्यते मिलने पर अर्जुन मी ख देव देते हैं तथा भारी पदी उन्हें वरमाला पहना में है। अर्जुन द्वौपदी को लेकर चले जाते हैं। सूने भिमप में दुधन एवं कर्ण र ते हैं। दुधग कर्ण द्रौपदी को बलपूर्वक धीगरों के लिए कहा है, जिसे क नकार देता है। दुर्योधन ग वेशधारी अन एवं भीम से संधर्व करता है और उसे पता चल जाता है कि पावों को ज्ञाक्षागृह में लाकर मारने की उसकी योजना असफल हो गई है। कर्ण पाण्यों को भी भाग्यशाली बनाता है। यहीं पर द्वितीय अंक समाप्त हो जाता हैं।

डॉ. गंगा सहाय ‘प्रेमी द्वारा लिखित सूत-पुत्र में कर्ण के बाद सबसे प्रभावशाली एवं केन्द्रीय चरित्र कृष्ण का है, जिनके व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं प्रय हैं।

महाज्ञानी श्रीकण एक आनी पुरुष के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। गुळभूमि में अर्जुन के व्याकुल होने पर वे उन्हें जीवन का सार एवं रहस्य समझाते है। वे तो स्वर भगवान् । के ही रूप हैं। अत: उनसे अधिक संसार के बारे में और किसी को क्या ज्ञान हो

कुशल राजनीति का चरित्र एक ऐसे कुशल रानी के रूप में प्रस्तुत | किया गया है, जिसके कारण भने महाभारत के युद्ध में नियमों में सक्षम हो | सकै कण को इन्द्र से प्रक्ष अमोय अस्त्र को प्रकृया ने घटोत्कच र क्त कर अर्जुन को विजय सु वन कर दो।।

वीरता या उच्चकोटि के गुणों के प्रशंसक अर्जुन के पक्ष में शामिल होने के थावह प्रण की वीरता की प्रशंसा किए बिना ना सके। वे कर्ण को अनुविधा को मुक्त कण्त से प्रशंसा करते हैं।

कुशल बाएक कुशल एवं चतुर वकता के रूप में मने आते हैं। श्रीकृष्ण अपनी कुशल बातों से अर्जुन को हर समय प्रोत्साहित करते रहते हैं तथा अन्ततः युद्ध में उसे मनाते हैं।

अवसर का लाभ उठाने वाले वस्तुतः ओकृष्ण समय च अगर के भाव को हचानते हैं। आषा हु अपर फिर लौटकर नहीं आता और उनकी रणनीति आए | हुए क का भापूर लाभ उठाने को रही है। ये अवसर नुकते नहीं हैं। यही कारण है कि कर्ण जित हो जई और अर्जुन को विजय प्राप्त होते है ।

पश्चाताप की भावना श्रीकृष्ण भगवान का स्वरुप होते हुए भी मानणय भयर रखते हैं, इसलिए उन पचाताप को भावना भी आती हैं। उन्हें इस बात का पश्चाताप है कि के साथ न्यायोचित महार नहीं किया। निहत्थे कर्ण पर अर्जुन द्वारा घाण वर्ण कराकर उन्होंने नैतिक रूप से, उचित व्यवहार नहीं किया। उहें इस बात का । पश्चाताप है, लेकिन कुटनीति एवं रणनीति इस व्यवहार को उचित ठहराती है। इस प्रकार, श्रीकृष्ण का चरित्र नाक में कुछ समय के लिए | ही सामने आता है, लेकिन वह अत्यन्त ही प्रभावशाली एवं शत है, जो पाठकों एवं दर्शकों पर अपना गहरा प्रभाव डालता है।

उत्तर 8.

(क)

मुश्तियश हवा सुमिनन्दन पन्त द्वारा रचित ‘लोकायतन’ महकाय का एक और है। इसमें वर्ष 1921 से 1947 तक के मध्य घटित अंधेज शासकों ने मक पर कर लगा दिया था। महात्मा गाँधी ने इसका विरोध किया। ये साबरमती आश्रम के चौबीस दिनों के या करके ही ग्राम पहुँचे और सागरतट पर नमक बनाकर ‘नमक कानू’

”वह वास दिनों का पथ व्रत, दो सौ मील किए पद पाय।

स्म-स्म पा शन पूजन, दिया वीज अ वर्ग।”

इसके माध्यम से अंग्रेज़ों के इस कानून का विरोध करके जनता में चेतना छापन्न करना चाहते थे। उनके इस विरोध का आधार सत्य और अहिंसा था। गाँधी के इस नत्याग्रह से शासक मा हो गए और उन्होंने भारतीयों पर दमन मा आरम कर दिया। गौ मा मताओं को जेल में न दिया गया। भारतीयों द्वारा ने भरी आ । जैसे-जैसे दमनचक्र बढ़ता गया, वैसे-वैसे मुविज भी बता चला गया। गांधीजी ने मारतीयों को क्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया। सबने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना प्रारम्भ कर दिया।

वर्ष 1947 में भारत में ‘साइमन कमीशन’ आया, जिसका भारतीयों ने भएकार किया। साइमन कमीशन को वापस जाना पका। वर्ष 1942 में ग में भारत छोड़ो’ का नारा दिया। अब सब पूर्ण स्वतन्त्रता चाहते थे। अमेज़ों ने ‘फूट झालो’ की नीति अपनाकर ‘मुस्लिम लीग’ की स्थापना करा दी। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की माँग की। वर्ग में भारत को पूर्ण स्थान : शशित कर दिया गया। अई में भारत और पाकिस्तान के रूप में देश का विभाजन कर दिया।देश में एक और तो स्वतन्त्रता र उत्सव मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी और विभाग के विरोध में गाँधीजी मौत धारण किए हुए थे। वे चाहते थे कि हिंदू-मुस्लिम पारस्परिक बैर को त्यागकर अत्य,

अहिंसा, प्रेम आदि सात्विक गुणों को अपनाएँ और निल-जुलकर रहें। इस प्रकार ‘मुक्तियन’ खन्य देशभक्ति से परिपू, गाँधी गुग के स्वर्णिम इति। म काव्यात्मक आलेख हैं। में इस युग का वर्णन है, भारत में चारों ओर हलचल मची हुई थी, पाते और फ्रांति की अग्नि पर रही थी। कविवर पक्ष ने महात्मा गाँधी के व्यक्तित्व और कृतित्व के माध्यम से विभिन्न आदेश की पना का सपना प्रयास

अथवा

‘मुगिन’ खण्व्य का सम्पूर्ण शाक भारत के स्वता संग्राम से जुड़ा हुआ है। इसके नायक महामा गाँधी हैं, जो परम्परागत नायक से हर हैं। इनका यही व्यक्तित्व भारतीय जनता के प्रेरणा र शक्ति देता है। भारत को स्वतन्त्र कराने के लिए इन्होंने एक प्रकार से या कम आयोजन किया, जिसमें अनेक देशभक्तों ने हँसते-हैरते अपने प्राणों के आहुति दे दी, अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। देश की मुक्ति के लिए झाए गए च । रण ही इस युद्धका का नाम ‘आशि ‘ नया गया, को पूर्णतया सार्थक एवं धित है। ‘मुगिन’ एक उद्देश्य प्रधान गा है। कवि इस रचना के माध्यम से मनुष्य को प्रसन्न भारत की भी परिस्थितियों से पचत कराना चाता है। इस दर्दश्य में कवि पूर्णतया अपना रहा है। कवि ने मुनिक युग में घटना को खण्डकाव्य का विषय बनाया हैं। उनका उद्देश्य भनी पीढ़ी से देश की आजादी के इति॥

परिचित कराना है, साथ ही गी दर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका में प्रदर्शित करना है। कवि ने परिसमी भौतिकवादी दर्शन और गाँधीवादी मूल्यों के बीच संघर्ष का चित्रण किया है और अन्त में गाँधीवादी जीवन मूल्यों की विजय का शंखनाद किया है। क का उद्देश्य असत्य पर कारों की विजय, हिंसा पर अहिंसा की आय दिखाकर मानवता के प्रति लगी आस्था अत्यन्न करना है तथा जन-जन में विश्वबन्धुत्व और प्रेम की भावना का संचार करना है। पन्त जी ने ‘मुनिया के माध्यम से लोक कल्याण का सन्देश दिया है। काव्य के नायक गाँधीजी को लोकनायक के रूप में चित्रित कर जातिवाद, साम्प्रदायिता और रंगभेद का कट्टर विरोध किया है। कति का उद्देश्य केतन इत्रता संग्राम के दृश्यों का चित्रण करना ही नहीं है वरन् कवि ने शाश्वत जीवन मूल्यों भी उपयोग किया है जो सत्य, आला, त्याग, प्रेम और कणा की विश्वव्यापी भावनाओं पर आधरित हैं। गाँधीवादी दर्शन को माध्यम बनकर कति ने विश्वमा और गानावाद सभी आदेश की स्थापना की है।

(ख)

प्रस्तुत सहकाव्य की का ‘माभारत’ के द्रौपदी चीर-हरण कीअत्यन्त शित, केतु मार्मिक घटना पर आधारित है। यह एक अत्यन्त ल य हैं, जिसमें कवि ने पुरातन आरम्यान में वर्तमान सन्दर्भ में मरा किया है। दुधन पाम् को शीदा के लिए आमन्त्रित करता है और ल प्रपंच से उनका सह । एन लेता है।

वैदिर में स्वयं कोर आमा ने वापसी की भी न पर लगा देते हैं और हार जाते हैं। इस पर कौरब गरी सभा में द्रौपदी को वश्त्रहीन करके अपमानित करना चाहते हैं। हुशासन पद के चीते हुए उसे सभा मा ।। द्वौपदी के लिए यह अपमान असह्य हो । है। वह सभा में प्रश्न ताती हैं कि जो व्यकित वर्ष की हार गया है, उसे अपनी पी को 4 पर लगाने का क्या असर ? अतः मैं रवों द्वारा नित नहीं | दुःशासन उसका चीर-हरण करना चाहता है। उसके इस कुकर्म पर द्रौपदी अपने सम्पूर्ण आसन के साथ सत्य का सहारा लेकर उसे करती हैं। और वस्त्र खींचने की चुनौती देती है ।

“अरे ! दुःशासन निर्लज्ज!

तू नारी का भी लेघा

फैले उनका अपमान

मैं इत्तका बोय।”

तब भाभी। युःशासन दुर्योधन के आदेश पर भी उसके ५-हण का साहस । नहीं कर पाता। शुधन का छोटा भाई विर्ग द्रौपदी को पा लेता है। उसके नर्थन् । अ। सभासद भी दुधन और दुःसन की निदा करते हैं, क्योंकि | वै ॥ या भी है कि यदि 7 घाइयों के प्रति जा हुए अन्याय के | रोका नाहीं ॥, तो इसका परिणाम त बुरा होगा। अमा: राष्ट्र गावों के राज्य में लौटाकर उन्हें मुफ्त करने की घोषणा करते हैं। इस खत में से ने द्रौपदी के वी-हन की ट। में कृण द्वारा दी बदाए जाने की अछि || को प्रसत नहीं किया है। द्रौपदी का | सत्य, न्याय

कन्न पक्ष हैं। साई मह है कि जिसके पास । र न्याय का बल हो, | भरत्या हुशासन तसा धीर २७ नहीं कर सकता। हरि प्रसाद भाय ने इस आ को अत्यधिक प्रभावी और गुग के अन्त जत किया है और नारी के सम्मान में रक्षा करने के संगम को दोहराया है। इस प्रकार स्ति । की कथावस्तु अन्न लग गई है। कथा का गहन अत्यन्त शला से किया गया हैं। इस प्रकार ” की जीत को एक | सफल काम’ कहना सा जात हो।

अथवा

द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का खण्डकाव्य ‘सत्य की जीत’ की नाविका द्रौपदी है। व ने उसे महाभारत की द्रौपदी के समान सुकुमार, निरीह प में मन न करके आत्मसम्मान से गुका, ओजस्वी, रात एवं वाकपटु रोगना के रूप में चित्रित किया है। द्रौपदी की चारित्रिक विशेषताएँ इस प्रकार हैं ।

1. स्वाभिमानिनी द्रौपदी स्वाभिमानिनी हैं। वह अपमान सहन नहीं कर सकती। वह अपना अपना भारी पाति आ अपमान राम है। वह नारी के स्वाभि को ॥ पचाने वाली किसी भी भात ॥ नकार नहीं कर सके। ‘सव की त’ की द्रौपदी ‘महाभारत’ की द्रौपदी को बिलकुल अलग है। वह असहाय और अबला नहीं है। वह अन्यागी और अपनी पुरु से संघर्ष करने वाली है।

2. निर्भीक एवं चशी दौपदी निर्भीक एवं साहसी है। शासन द्वौपदी के बाल खींचकर भरी सभा में ले आता है और उसे अपमानित करना चाहता है। तब ब्रौपदी व साहस एवं निर्भीकता के साथ इशा गर्म और पापी कर पुकी हैं।

3. विवेकशील द्वीप पुत्र के पाई-पीछे आँखें बन्द के चलने वाली नारी नहीं है । |adक से काम लेने वाली है। वह । अना में यह सिद्ध कर है कि कि स्वयं को हार गया , से अपनी पत्नी को दाँव पर | अमर ही नहीं हैं। अतः वह ५। जिजित नहीं ।

4. सत्यनिष्ठ एवं न्यायप्रिय द्रौपदी सत्यनिष्ठ है, साथ ही न्यायप्रिय भी हैं। वह अपने प्राण देकर भी सत्य और न्याय का पालन करना चाहती हैं। जब दुःशासन द्रौपदी के शव एवं शील का हरण करना चाहता है, तब वह उसे झलकती हुई कहती हैं।

‘न्याय में ही मुझे विश्वास,

सत्य में शक्ति अनन्त महान्।

मानती आई हैं मैं रात,

सत्या ही है ईश्वर, भगवान्।”

5. वीरग। औषधी वश होकर पुत्र के मा कवा असहाय और अबला ना ग है। वह चुनौती देकर दण्ड देने को काटद्ध तीरांगना है।

“अरे ! दुःशासन निर्बज!

देख तू नारी का भी ।

किसे कहते चसका अपमान,

कराऊँगी मैं इसका बोध।”

6. नारी जाति का आदर्श हौपदी सम्पूर्ण नारी जाति के लिए एक आदर्श है। दुःशासन गा को वासना एनी भोग की वस्तु कहता है, तो वह बताती हैं कि नानी बह शकिा है, जो विशाल चट्टान को भी हिला देती हैं। पापियों के नाश के लिए वह गैरवी भी बन सकती हैं। वह ही है।

“पुरुष के पास से 8 सिपी,

बनेगी धरा नहीं यह स्वर्ग।

पाहिए नारी का नारीत्व,

तभी होगा यह पूरा शर्ग।”

सार छप में वहा जा सकता है कि द्रौपदी पाण्कु ल, वीरांगना, स्वाभिमानिनी, गौरव सम्पन्न, सत्य और न्याय की पक्षधर, रत-शायी, जाग के स्वाभिमान में मति एवं नारी जाति का आदर्श है।

(ग)

राजपुत्रों के विरोध में दुःखी होकर कर्ण ब्राह्मण सम में परशुराम जी के पास धनु । शो के लिए गाया। परशुर। भये प्रेम के साथ कर्ण को धर्ना सिखाई। एक दिन परशुर। जी ने की जा पर सिर गते रहे थे, तभी एक की। कर्ण की पपा पर चढ़कर धून नुसता चूसता उसकी आँधा में प्रदिष्ट हो गया। रक्त थाने लगा। पर अ इ असहनीय पीडा हो पाच सहन करता रहा और ज्ञान । योकि कहीं गुदेव की नि। व पड़ जाए। जंघा से निकले रक्त के स्पर्श से गुरुदेव की निदा भग हो गई। अब परशुराम कर्ण के ब्रह्मण होने पर सह । अन्त में कर्ण ने अपनी बात बताई। इस पर परशुराम ने से ब्रह्मास्त्र के प्रयोग का अधिकार न लिया और इसे भाप में दिया। क गुरु के अरणों का स्पष्ट मा को सता आया।

अथवा

कुती शवों की माता हैं। सूर्यपुत्र कर्ण का जन्म कुन्ती के गर्भ से ही हुआ था। इस प्रक५ कुती के पाँच नहीं वरन् : पुत्र थे। इसी की चारित्रिक विशेषताएँ इस प्रकार हैं ।

1 समाज मीक शी लोकलाज के भय से अपने ज्ञात शिशु को गंगा में बहा देती है। वह कभी भी श्री ५ीकार नहीं कर पाती। रों युवा और वीररस की भर्न देकर भी अपना न करने का हम भी कर पाती। जब मन की विभीषिका सामने आती है तो वह कर्ण से एकान्त में है और अपनी दयनीय स्थिति को आगरा करती है।

2. एक ममतानगी माँ की ममता की सात [ है। ती को जब पता चला है कि र्ण कर के अन्य पच त्रों में होने वाला है, तो वह कर्ण को मनाने इसके पास जाती है और उसके प्रति अपना मनत्य एवं वा प्रेम प्रकट रही हैं। वह न शाही कि उनके पुत्र भूमि में एक-दूसरे गे । यद्यपि कर्ण उनकी बात स्वीकार नहीं करता, पर 1 से आशीर्वाद देती है, उसे अंक में भरकर अपनी वाल्या भावना को समष्टि करती हैं।

3. अन्तर्मन प्रती के पुत्र परस्पर शत्रु बने हुए थे, तब कुन्ती के मन में भीषण अन्तर्द्वन्द्व मषा हुआ था, वह बड़ी छान में पड़ी हुई थी। पीची पाहनों और कर्ण में से किसी की भी हानि हो, पर वह हागि तो इन्हीं की होगी। वह इस स्थिति को होना चाहती थी, पतु कर्ण के अर्थकार कर दें। पर वह इस नियति को आने के लिए विवश हो जाती है। इस प्रझर कवि ने ‘मिथ’ में कुशी के चरित्र में कई प्रण गुणों का समावेश किया है और इस विवश माँ की ममता को भाडा बना दिया है।

(घ)

कविवर गुलाम म्हेलवाल ने ‘आलोक’ में महात्मा गाँधी के व्यकि को चित्रित किया है। महात्मा जी के चरित्र में हम कथक’ कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सदगुणों एवं सदविचारों में भारतीय संस्कृति की चेतना को प्रकाशित किया है। इन्होंने विग में सत्य, प्रेम, अशा आदि भावनाओं का प्रकाश पैलाया। इस दृष्टिकोण से यह शीर्वक उपयुक्त है। यह गाँधी जी के जीवन, उनके चरित्र, गुणों, रिद्धान्तों एवं दर्शन को पूर्णरूप में परिभावित करता हुआ एक साहित्यिक एवं दार्शनिक शीर्षक हैं।आलोक नृत: उद्देश्य (सन्देश) श्री खण्डेलवाल की रचना ‘आलोक-वृत’ में उनके उद्देश्य इस प्रकार परिलक्षित होते हैं।

1. देशप्रेम की भावना को जाग्रत करना इस खण्डअथ का सर्वप्रथम उददेश्य देशवासियों में स्वदेश प्रेम की भावना जागृत करना है। यह अण्डकी भारत के पूर्व में भारत के गरमग अतीत ॥ णन करके देशमेन की भावना जगाना चाहता है।

2. चाय और अहिंसा का गहन इस काव्य के मम में सत्य और अहिंसा के महत्व को दर्शाया है। कांव का मानना है कि सत्य और हे को पर हम विनियों को भी पूरा कर सकते है। नेगी के उदाहरण द्वारा यह सिद्ध करने का वा है कि सत्य और अहिंसा के द्वारा हम प्रत्येक तंक से पूरा कर सकते हैं।

3. त्याग और बलिदान की भावना का सन्देश नहाना गी ने देश के स्वतन्त्र कराने के लिए महान् त्याग एवं अपना सर्वस्व बलिदान किया। वे अनेक बार जेल गए और उन्होंने अनेक कष्टों को सहन किया। इस प्रकार कवि गधी के उदाहरण को मरतुत करके देश के युवकों को देश के लिए त्याग और बलिदान करने की प्रेरणा देता है।

4. साधनों की पवित्रता में विश्वास गाँधीजी का विचार था कि मनुष्य को सदैव पवित्र आचरण पाना चाहिए और साधनों को भी पता होग। चाहिए अर्थात् यह को भी धन अपनाए. वे पवित्र होने चाहिए। हमें देश को स्वतन्त्र कराने के लिए अट और हिंसा का सहारा कभी नहीं लिया। इन्होंने देश की ताज़ा के लिए है, साथ, है। जैसे नी का प्रयोग किया, जिसमें में संपन्न मी रहे।

5. राष्ट्रीय एकता एवं योग की भावना अंडेज शतकों ने हमारे देश में फूट के बीज बोकर परमर प्रणा एवं हिंसा के माथे पर दिए थे। आज का भारत प्राचीन भारत के समान ही विभिन्न धर्मों एवं सम्प्रदायों का संगम है। इनारे देश की ‘रान्ता तभी सुरक्षित रह सकती है. ध म धर्म, सम्प्रदाय एवं जातिगत भावनाओं से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता को बनाए रखें। इ को ध्यान में रखकर यह सन्देश दिया गया है कि में साम्प्रदायिक ए॥ ॥य भेद-भाव में भूलक ; की एकता बनाए खनी चाहिए। इस प्रकार आलोक-वृत्त खण्श गरी के जीवन चरित्र को माध्यम बनाकर लोगों को राष्ट्र प्रेम, सत्य, अहिंसा, परोपकार, न्याय, सदाचार आदि के प्रेरणा देने के उद्देश्य में सफल रहा है।

अथवा

‘आलोक’ समकक्ष के नायक आत्मा भी हैं। । ने एक लोकनायक के प्रश्तुत किया है। इनका जीवन के आर्य हमारे लिए सदैव प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। मधीजी की मारित्रिक दिशाएँ इस प्रकार है।

1. देशप्रेमी जी के चरित्र की सर्वप्रथम विशेषता है-नक देशप्रेमी होना। नगी ने देश में इतना से करते थे कि उन्हो । तन, मन, धन लम 0 देश के लिए समर्पित कर दिया। वे अनेक बार कारागार में गए। अगों के अपमान और अत्याचार सा।।

2. चात्य और अहिंसा के उपासक गाँधीजी देश की कान्त। सत्य औरहैं ना चाहते थे। वे ।। शारी अस्त्र मानते हैं। उन्होंने अपने जीवन में हिंसा न करने का वृह निश्चय किस। ६ विरला व्यक्ति हैं। इस प्रकार अहिंसा का पूर्ण रूप से पालन कर सकता है।

3. ईश्वर के प्रति आस्थावान गाँधीजी पुरुषार्थी तो हैं. पर ईश्वर के प्रति इत्र आस्थावान भी हैं। उन्होंने अपने जीवन में जो भी किया, ईश्वर को साक्षी मानकर ही किया। उनका मानना था कि मापन पवित्र होने पाहिए और परिणाम की इच्छा नहीं करनी चाहिए। परिणाम ईश्वर पर हो शेद देने चाहिए।

4. माननीय मूल्यों के प्रति निष्ठावान गीजी ने अपने जीवन में मानवीय मूल्य एनं सदाचरण को सवैब बनाए रखा। वे मानव-मानव में अनार नहीं मानते थे। वे समानता के सिद्धान्त में विश्वास करते हैं। उनके अनुसार जाति, धर्म, वर्ण एवं रूप के आधार पर भेदभाव करना अनुचित है। ये को से १ ‘पाप से मा को पापी से नहीं।

5. स्वतन्त्रता प्रेमी गाँधीजी के जीवन का मुख्य उद्देश्य देश को स्वतन्त्र करवाना है। वे भारत माता की माता के लिए जा भी वारने को तैयार हैं। वे देशवासियों को गुलामी की जंजीरों ॥ ने के लिए रित है।

6. हिन्दू-मुस्लिम एकता के समर्थक छन्होंने सवैत दू और मुसलमानों को एक साथ रहने की प्रेर। “विश्वबन्ध ”वसुधैव कुटुम्बकम्’ की भावना से ओत-प्रोत थे। वे सभी को पूरी देखना चाहते हैं। ये वन भर जनता की एकता के सूत्र में बौने के लिए प्रयास करते हैं और हिन्दू मुसलमानों को भाई-भाई की तरह रहने की में हैं।

7. श्वदेशी वस्तु एवं खादी को गाय गाँधीजी ने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की प्रेरणा दी और न्। विदेशी वस्तुओं का बहार किया। जन-जन में खादी का प्रसार कि। और उसे अपनाने की पेरणा दी। विश्वासी गीजी आतिशास से परिपूर्ण थे। अपने धन में | उन्होंने जो भीपूर्ण

8. आत्मविश्वास के साथ या और उसमें वे न गी है। सत्याग्रह भी में सत्य की शक्ति पर पूर्ण भरोसा किया। अपने सम्र के अत पर ही अपने ईश को अंग्रेजों के जल से त इन्टवाया। भारत को आ अतः कहा जा सकता है कि गरी एक मानव हैं। उनके निर्मल चरित्र पर गली छटाने का साहस किसी में ही है।

(ङ) कवि शगेर शुक्ल ‘अंधल’ द्वारा लिखित ‘ परी’ मध्य एक ऐतिहा। अव्य है जिसमें प्री शादी के प्रसिद्ध काट धन के याग, तप एवं शान्तिा का वर्णन किया गया है। सराट हर्ष की वीरता का वर्णन करते हुए कति ने इसमें राजनैतिक ए|| एवं विदेशी आकाओं में भारत में भागने का भी वर्णन किया है। ‘त्यागी’ खण्का की काव्यगत विशेषताएँ भिलिखित हैं।

भावपशीय शाएँ ‘यागपथ’ खण्डकाग की भाव सम्बधी विशेषताएँ मिलिरित है।

1. मार्गिका “काय में अनेक नार्निक भ भ संयोजन किया | गया है। इसमें हर्षवर्धन की माता का सितारों, राज्यवर्धन की वैराग्य हेतु तत्परता, ज्यश्री के विशवा । पर हर्ष की ध्याता, राज्य द्वारा आधार के समय इषण के मिलन का मार्मिक चित्रण हुआ है।

2. गिन’त्यागपथी’ में कति में प्रकृति के विभिन्न रूपों का अत्यन्त सुन्दर वर्णन किया है। आखेट के समर्थन को निता के रोग होने का समाधा५ मिला है, के रम्त भित्र को नौट भाते हैं।

“व-पर अतित, रार-वर्षण से जलाए,

फिर गिरि श्रेणी में सोही से बाहर आए।”

3. रस निरुपण ‘त्यागी’ में कवि ने करुण, रौद्र, शान्त आदि रसों का मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं।

कम रस

“भुई। मच गुण्य को मेड न् । तुम भी जाओ,

ओहो विचार यह, मुझे चरण में शिफ्ट।”

वीर रस

“कुन्नौज-विजय को वाहिनी सत्वर,

गुजित था चारों ओर युद्ध का ही स्वर।”

कलापीय विशेषता ‘त्यागपशी’ खण्डकाव्य की लागत विशेषताएँ निम्नलिवित है।