UP Board Solutions for Class 11 Geography: Practical Work in Geography Chapter 5 Topographical Maps (स्थलाकृतिक मानचित्र)

These Solutions are part of UP Board Solutions for Class 11 Geography. Here we have given UP Board Solutions for Class 11 Geography: Practical Work in Geography Chapter 5 Topographical Maps (स्थलाकृतिक मानचित्र)

पाठ्य-पुस्तक के प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दें

(1) स्थलाकृतिक मानचित्र क्या होते हैं ?

उत्तर – स्थलाकृतिक मानचित्र को सामान्य उपयोग वाले मानचित्रों के नाम से भी जाना जाता है। इन मानचित्रों में किसी छोटे आकार के क्षेत्र को बड़े पैमाने पर प्रदर्शित किया जाता हैं। इन मानचित्रों में महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक लक्षणों का प्रदर्शन किया जाता है।

(ii) भारत की स्थलाकृतिक मानचित्र बनाने वाली संस्था का नाम बताइए तथा इसके मानचित्रों में प्रयुक्त मापनी के विषय में बताइए।

उत्तर – भारत में भारतीय सर्वेक्षण विभाग’ पूरे देश के लिए स्थलाकृतिक मानचित्र तैयार करने वाली संस्था है। ये मानचित्र विभिन्न मापनियों पर तैयार किए जाते हैं। इसलिए दी हुई श्रृंखला के सभी मानचित्रों में एक ही प्रकार के सन्दर्भ बिन्दु एवं मापनी का प्रयोग किया जाता है। सामान्य रूप में स्थलाकृतिक मानचित्रों में 1 : 50,000 एवं 1 : 63,360 मापक का प्रयोग किया जाता है।

(iii) भारतीय सर्वेक्षण विभागं हमारे देश के मानचित्रण में किन मापनियों का उपयोग करता है ?

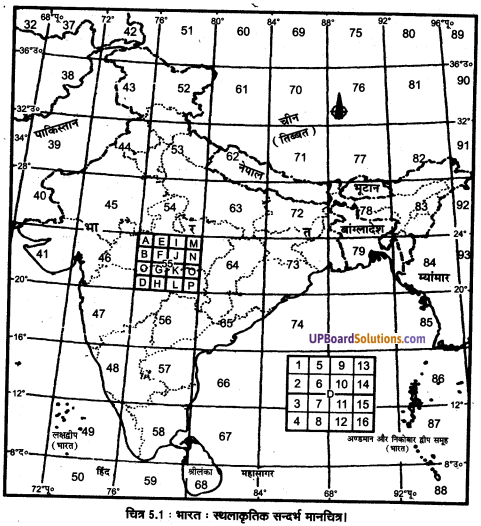

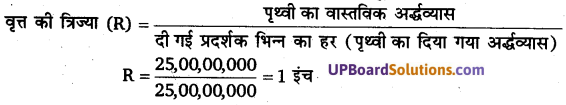

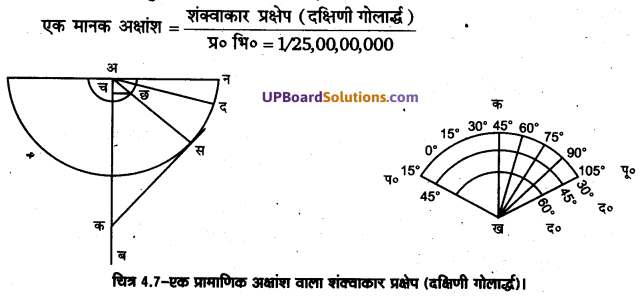

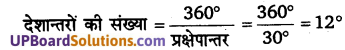

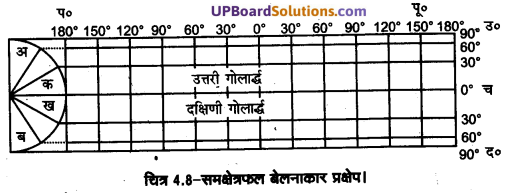

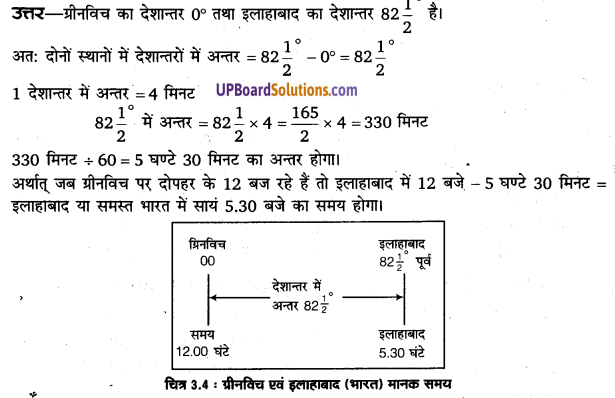

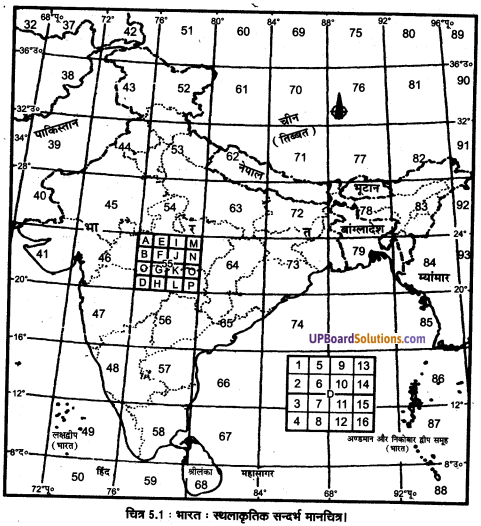

उत्तर – भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा अपने देश के मानचित्र. 1 : 10,00,000; 1 : 22,50,000; 1:1,25,000; 1 : 50,000 तथा 1 : 25,000 की मापनी पर तैयार किए जाते हैं जिसमें अक्षांशीय एवं देशान्तरीय विस्तार क्रमशः 4 x 4°, 1° x 1°, 30° x 30°, 15° x 15° तथा 5° x 7°30′ होते हैं। इनमें से प्रत्यक मानचित्र की संख्यात्मक प्रणाली को चित्र 5.1 में प्रदर्शित किया गया है। |

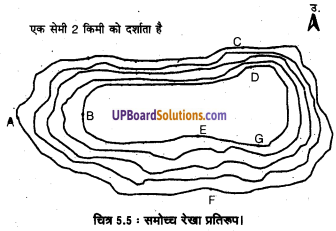

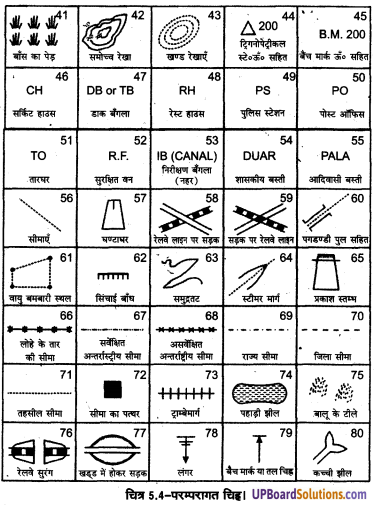

(iv) समोच्च रेखाएँ क्या हैं ?

उत्तर – समोच्च रेखा माध्य समुद्र तल से समान ऊँचाई वाले बिन्दुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होती है। उच्चावच लक्षणों को दर्शाने के लिए.समोच्च रेखा एक अत्यन्त लोकप्रिय विधि है।

(v) समोच्च रेखाओं के अन्तराल क्या दर्शाते हैं ?

उत्तर – समोच्च रेखाओं को अन्तराल इन रेखाओं की दूरी (ऊँचाई) को दर्शाता है। दो समोच्च रेखाओं के बीच ऊध्र्वाधर अन्तर समान रहता है। समोच्च रेखाएँ भिन्न-भिन्न अन्तर पर खींची जाती हैं; जैसे 20, 50, 100 मीटर आदि।

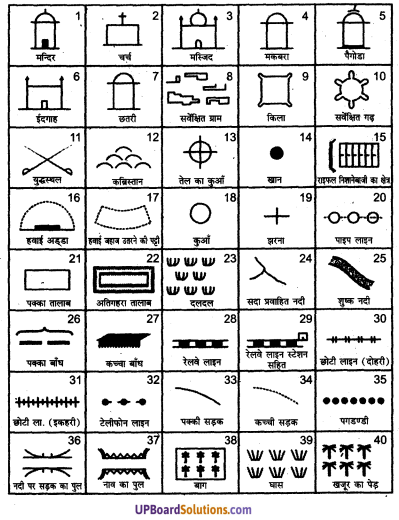

(vi) रूढ़ चिह क्या हैं ?

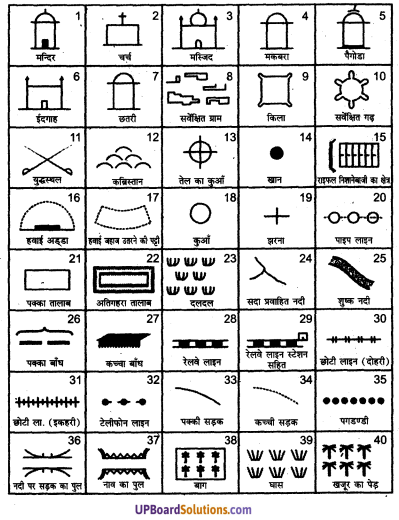

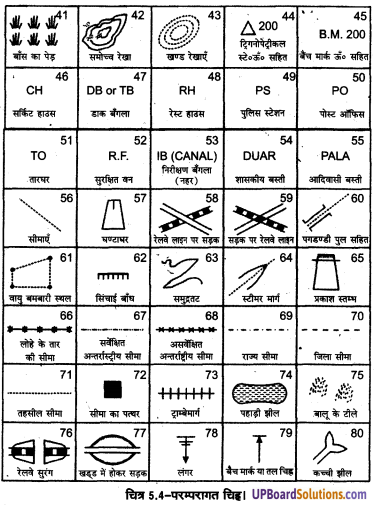

उत्तर – स्थलाकृतिक मानचित्रों में विभिन्न भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को भिन्न-भिन्न संकेतों की सहायता से प्रकट किया जाता है, जिन्हें रूढ़ या परम्परागत चिह्न कहते हैं। चित्र.5.4 व 5.5 में विभिन्न प्रकार के रूढ़ चिह्नों को प्रदर्शित किया गया है।

प्रश्न 2. संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए

(क) समोच्च रेखाएँ, (ख) स्थलाकृतिक शीट में उपान्त सूचनाएँ, (ग) भारतीय सर्वेक्षण विभाग।

उत्तर – (क) समोच्च रेखाएँ।

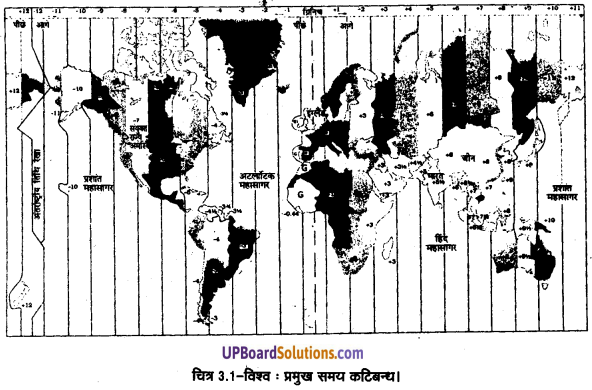

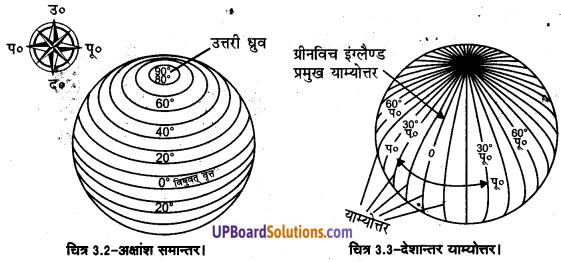

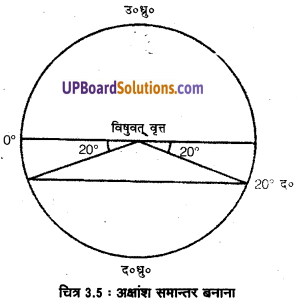

समोच्च रेखाएँ उन कल्पित रेखाओं को कहते हैं जो समुद्र तल से समान ऊँचाई वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती हैं। प्रत्येक समोच्च रेखा के एक छोर पर उसकी ऊँचाई मीटर या फुट में अंकित कर दी जाती है, परन्तु प्रत्येक समोच्च रेखा के मध्य का अन्तर समान रहती है। (देखिए चित्र 5.2)

समोच्च रेखाओं की विशेषताएँ – समोच्च रेखाओं में निम्नलिखित विशेषताएँ पाई जाती हैं

1. समोच्च रेखाएँ मानचित्रों में समान ऊँचाई वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती हैं।

2. दो समोच्च रेखाओं के मध्य का अन्तर सदैव समान रहता है।

3. दो समोच्च रेखाएँ एक-दूसरे को कभी नहीं काटती हैं।

4. प्रत्येक समोच्च रेखा उस स्थान की वास्तविक ऊँचाई को प्रकट करती है।

5. समोच्च रेखाएँ पूर्ण होती हैं। इन्हें खण्ड रेखाओं के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जाता है।

6. सामान्यतया जब एक समोच्च रेखा किसी भी दिशा की ओर मुड़ जाती है तो प्रायः दूसरी समोच्च रेखा भी उसका ही अनुसरण करती हुई दिखाई पड़ती है।

7. समोच्च रेखाओं से. पार्श्व चित्र खींचकर वास्तविक भू-आकृतियों को पुनः निर्मित किया जा सकता है।

8. समोच्च रेखाओं की तीव्रता द्वारा किसी भी स्थान के ढाल को सुगमता से ज्ञान प्राप्त हो जाता है।

9. सभी समोच्च रेखाओं का मान इन रेखाओं के मध्य में अंकों द्वारा माप की विभिन्न इकाइयों में अंकित कर दिया जाता है।

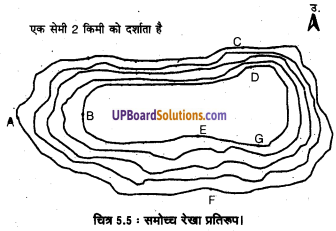

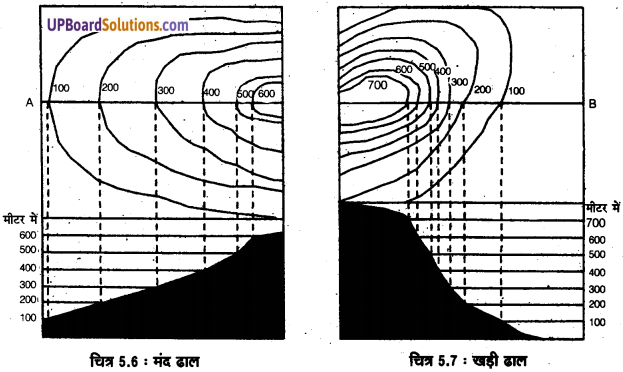

10. पास-पास खींची हुई समोच्च रेखाएँ तीव्र ढाल को प्रकट करती हैं, जबकि दूर-दूर खींची हुई समोच्च रेखाएँ मन्द ढाल को प्रकट करती हैं।

(ख) स्थलाकृतिक शीट में उपान्त सूचनाएँ

स्थलाकृतिक शीट में निम्नलिखित सूचनाएँ प्रदर्शित की जाती हैं

1. प्रारम्भिक सूचनाएँ – इसके अन्तर्गत –

- राज्य का नाम, जिले का नाम तथा अक्षांशीय एवं देशान्तरीय विस्तार दिया जाता है;

- सर्वेक्षण वर्ष एवं प्रकाशन की तिथि;

- पत्रक (शीट) की संख्या;

- पत्रक का मापक;

- ग्रिडे तथा चुम्बकीय दिक्पात;

- पत्रक की स्थिति, विस्तार एवं बसाव स्थल;

- प्रशासकीय विभाग;

- अभिसामयिक या परम्परागत चिह्न।।

2. उच्चावच एवं जल प्रवाह।

3. प्राकृतिक वनस्पति।

4. सिंचाई के साधन।

5. यातायात के साधन।

6. जनसंख्या का वितरण।

7. मानव अधिवास।

8. उद्योग-धन्धे।

9. सभ्यता एवं संस्कृति।

10. ऐतिहासिक स्वरूप। .

(ग) भारतीय सर्वेक्षण विभाग

भारत में भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 ई० में की गई थी। इसका मुख्यालय देहरादून में है। यह विभाग भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र विभिन्न मापकों पर तैयार करके प्रकाशित करता है। यह विभाग स्थलाकृतिक मानचित्रों को दो श्रृंखलाओं में तैयार करता था –

(i) भारत एवं पड़ोसी देश तथा

(ii) विश्व के अन्तर्राष्ट्रीय मानचित्रों की संख्या। 1937 ई० में दिल्ली सर्वेक्षण सम्मेलन के बाद अब भारतीय सर्वेक्षण विभाग केवल विश्व के अन्तर्राष्ट्रीय मानचित्रों वाली श्रृंखला के विनिर्देशों के आधार पर भारत के स्थलाकृतिक मानचित्रों का निर्माण एवं प्रकाशन करता है।

प्रश्न 3. स्थलाकृतिक मानचित्र निर्वचन को क्या अर्थ है तथा इसकी विधि क्या है? इसकी विवेचना कीजिए।

उत्तर – स्थलाकृतिक मानचित्र का अर्थ इन मानचित्रों को पढ़ना, समझना या व्याख्या (Interpretation) करना है। टोपोशीट या स्थलाकृतिक मानचित्र को पढ़ना अत्यन्त रोचक होता है, इसलिए इनको भौगोलिक ज्ञान की कुंजी कहा जाता है। स्थलाकृतिक मानचित्रों के अध्ययन की विधि अत्यन्त सरल होती है। स्थलाकृतिक मानचित्र को दिए गए। निर्देशों या सूचनाओं के आधार पर समझा जा सकता है अर्थात् मानचित्र में दिए गए प्रकार की भौतिक व सांस्कृतिक विशेषताओं के लिए रूढ़ चिह्न दिए होते हैं जिनके आधार पर कोई भी व्यक्ति इन मानचित्रों का अध्ययन सरलतापूर्वक कर सकता है। इस विधि को निम्नलिखित शीर्षकों से स्पष्ट रूप में समझा जा सकता है

1. प्रारम्भिक सूचना – इसके अन्तर्गत मानचित्र में राज्य, जिला, संस्था, वर्ष, मापक, दिक्पात, । स्थिति एवं परम्परागत चिह्न आदि दिए होते हैं, जिसके आधार पर स्थलाकृतिक मानचित्रं की

समस्त प्रारम्भिक सूचनाओं को सरलता से समझ लिया जाता है।

2. उच्चावच एवं जल-प्रवाह – भू-पत्रकों में समोच्च रेखाओं द्वारा धरातल की संरचना तथा ढाल प्रकट किया जाता है। ढाल द्वारा जल-प्रवाह तथा नदी-घाटियों के आकार का ज्ञान प्राप्त हो जाता है।

3. प्राकृतिक वनस्पति – भू-पत्रकों पर विभिन्न रंगों द्वारा वनस्पति के विभिन्न प्रकार एवं उनका वितरण प्रकट किया जाता है। पीले रंग से कृषि क्षेत्र तथा हरे रंग से प्राकृतिक वनस्पति; यथा-घास, झाड़ियाँ तथा वृक्ष आदि प्रदर्शित किए जाते हैं।

4. सिंचाई के साधन – भू-पत्रंकों में झील, तालाब, कुएँ, नदियों तथा नहरों का चित्रण प्रायः नीले रंग से किया जाता है जिनसे सिंचाई साधनों का ज्ञान हो जाता है। यदि पत्रक में सिंचाई के साधन

नहीं दिए गए हैं तो इसका यह अर्थ हुआ कि कृषि वर्षा पर ही निर्भर करती है।

5. यातायात के साधन – इन पत्रकों में रेलमार्गों, सड़क-मार्गों, पगडण्डियों तथा वायुमार्गों को परम्परागत चिह्नों द्वारा प्रकट किया जाता है जिनके द्वारा क्षेत्र-विशेष में यातायात मार्गों एवं उन पर

संचालित परिवहन साधनों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है।

6. जनसंख्या का वितरण – भू-पत्रकों में नगरीय तथा ग्रामीण अधिवासों की व्यापकता को देखकर जनसंख्या के वितरण को समझा जा सकता है।

7. मानव अधिवास – भू-पत्रकों में बस्तियों की स्थिति से मानव-अधिवास के ढंग का सामान्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। सघन एवं विरल जनसंख्या द्वारा ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों का अध्ययन किया जा सकता है।

8. उद्योग-धन्धे – भू-पत्रकों के अध्ययन द्वारा मानवीय क्रियाकलापों; जैसे—कृषि, पशुचारण तथा कला-कौशल का ज्ञान भी प्राप्त होता है। इनके अध्ययन से स्पष्ट होता है कि किस क्षेत्र के लोग कृषि करते हैं, वनों का शोषण करते हैं, खनन कार्य करते हैं, मछली पकड़ते हैं या भारी उद्योग-धन्धे चलाते हैं। इसी प्रकार खनिज पदार्थों के अध्ययन द्वारा उद्योगों के विषय में जानकारी

प्राप्त की जा सकती है।

9. सभ्यता एवं संस्कृति – इन भू-पत्रकों में विद्यालय, मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, चिकित्सालय, रेलवे स्टेशन, निरीक्षण भवन, धर्मशालाएँ आदि परम्परागत चिह्नों की सहायता से दर्शाए जाते हैं। इन्हें देखकर इस क्षेत्र की सभ्यता एवं संस्कृति का सहज ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है।

10. ऐतिहासिक स्वरूप – इन भू-पत्रकों से युद्ध-स्थल, किला, राजधानियाँ, ऐतिहासिक स्थलों तथा । अन्य महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों का बोध होता है।

प्रश्न 4. यदि आप स्थलाकृतिक शीट के सांस्कृतिक लक्षणों की व्याख्या कर रहे हैं तो आप किस प्रकार की सूचनाएँ लेना पसन्द करेंगे तथा इन सूचनाओं को कैसे प्राप्त करेंगे? उपयुक्त उदाहरण की सहायता से विवेचना करें।

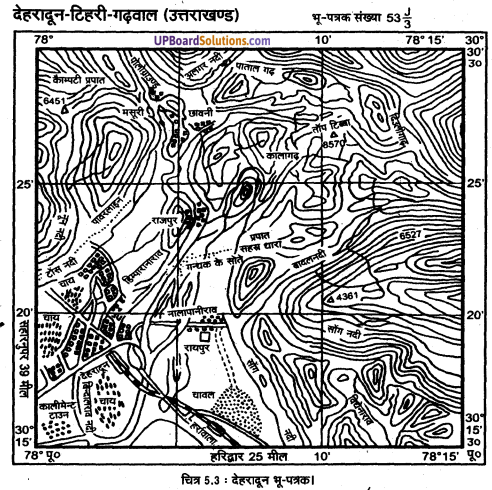

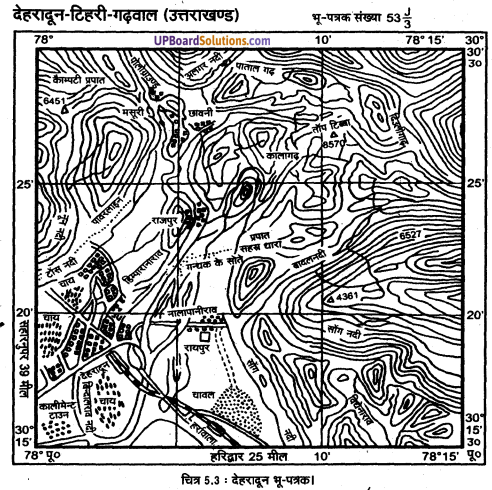

उत्तर – किसी क्षेत्र के सांस्कृतिक लक्षण वहाँ के अधिवास, रेल तथा सड़क मार्ग; भवन (मन्दिर, मस्जिद आदि) एवं संचार साधन होते हैं। ये सभी लक्षण उस क्षेत्र के विकास और समस्याओं को इंगित करते हैं। इन सूचनाओं की जानकारी टोपोशीट से प्राप्त हो जाती है, फिर भी नवीनतम सूचनाओं के लिए क्षेत्र का भ्रमण उपयोगी होता है। सांस्कृतिक लक्षणों की व्याख्या हम देहरादून-टिहरी-गढ़वाल ([latex s=2]53 \frac { J }{ 3 } [/latex]) टोपोशीट के उदाहरण द्वारा भली प्रकार कर सकते हैं।

देहरादून-टिहरी-गढ़वाल के सांस्कृतिक लक्षण

(स्थलाकृतिक मानचित्र [latex s=2]53 \frac { J }{ 3 } [/latex] के आधार पर)

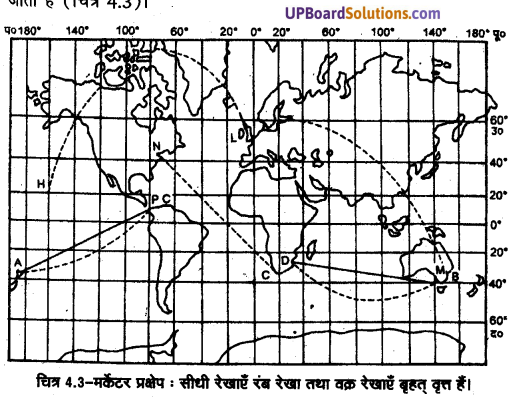

1. यातायात के साधन – इस फ्त्रक का अधिकांश भाग पर्वतीय है, जहाँ रेलपथों तथा सड़कों का निर्माण बहुत ही कठिन है; अत: इस पत्र में परिवहन मार्गों का विकास बहुत ही कम हुआ है। इस क्षेत्र का धरातल विषम एवं ऊबड़-खाबड़ होने के कारण यहाँ न तो रेलमार्गों का विकास हुआ है और न ही अधिक सड़क मार्गों का। पत्रक के दक्षिणी भाग में परिवहन पथ अधिक दिखाई पड़ रहे हैं। दून घाटी में सड़कें अपेक्षाकृत अधिक दिखाई पड़ती हैं। यहाँ एक रेलमार्ग भी अंकित है जो देहरादून से ऋषिकेश-हरिद्वार की ओर जाता है। पर्वतीय क्षेत्र में बिखरे हुए गाँवों को जोड़ने के लिए पगडण्डी (पैदल पथ) मार्ग विकसित हुए हैं (चित्र 5.3)।

2. प्रमुख परिवहन मार्ग –

- उत्तरी रेलवे-यह रेलमार्ग दिल्ली को देहरादून से जोड़ता है। ऋषिकेश, हरिद्वार, लक्सर, सहारनपुर, देवबन्द, मुजफ्फरनगर, मेरठ, मोदीनगर, गाजियाबाद इस मार्ग के प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं।

- देहरादून-हरिद्वार सड़क मार्ग।

- देहरउदून-मसूरी सड़क मार्ग।

- देहरादून-सहारनपुर सड़क मार्ग।

- देहरादून-विक्रासनगर सड़क मार्ग।

- कच्ची सड़कें तथा पगडण्डियाँ।।

3. मानव आवास तथा जन-विन्यास – भू-पत्रक को देखने से ज्ञात होता है कि इस क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व अत्यन्त कम है। पर्वतीय क्षेत्र में अधिवासों का वितरण भी बहुत विरल है। केवल दून घाटी में सघन जनसंख्या निवास करती है, जबकि शेष भागों में दूर-दूर बिखरे हुए गाँव स्थित हैं। देहरादून, दून घाटी का प्रमुख नगर है। इसके अतिरिक्त, यहाँ रायगढ़, राजपुर; भाजना, शमशेरगढ़ तथा कालागढ़ आदि कस्बे भी विकसित हुए हैं। मंसूरी इस पत्रक का दूसरा महत्त्वपूर्ण नगर है। इसे ‘पर्वतीय नगरों की रानी’ कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में यह नगर प्राकृतिक सुषमा एवं स्वास्थ्यवर्द्धक तथा उत्तम जलवायु के कारण पर्यटकों का आकर्षण केन्द्र बन जाता है। मसूरी सड़क मार्ग द्वारा देहरादून नगर से जुड़ा हुआ है। इस सड़क मार्म के साथ-साथ छोटे-छोटे गाँव स्थित हैं। पर्वतों पर गाँव बिखरे हुए प्रतिरूप में पाए जाते हैं। देहरादून भारत का प्रमुख नगर उत्तराखण्ड राज्य की राजधानी तथा शिक्षा का महत्त्वपूर्ण केन्द्र है। सर्वे ऑफ इण्डिया, वन अनुसन्धानशाला, सुदूर संवेदन संस्थान तथा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यालय भी इसी नगर में स्थित हैं।

4. मानव व्यवसाय – असमतल धरातल के कारण यहाँ कृषि योग्य भूमि का अभाव पाया जाता है। समतल क्षेत्र होने के कारण दून घाटी में कृषि का विकास अधिक हुआ है। यह क्षेत्र बासमती

चावल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर चावल तथा चाय की कृषि की जाती है। देहरादून के निकटवर्ती क्षेत्रों में चाय के अनेक बाग विकसित हुए हैं। इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में आम, लीची तथा आडू आदि फल भी उगाए जाते हैं। ढालू पहाड़ी क्षेत्रों में अदरक, आलू तथा हरी मिर्च आदि सब्जियाँ उत्पन्न की जाती हैं।

वनों पर आश्रित उद्योग भी इस क्षेत्र में पर्याप्त विकसित हो गए हैं। वनों से लकड़ी काटना यहाँ का दूसरा महत्त्वपूर्ण उद्यम है। इसी कारण देहरादून लकड़ी चीरने, फर्नीचर तथा खेल का सामान बनाने के महत्त्वपूर्ण केन्द्र के रूप में विकसित हुआ है। यह नगर लकड़ी व्यवसाय का महत्त्वपूर्ण केन्द्र है। वन-अनुसन्धानशाला इस उद्योग में विशेष सहायता पहुँचाती है।

इस क्षेत्र में प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता है; अतः इसे क्षेत्र में भावी विकास की पर्याप्त सम्भावनाएँ विद्यमान हैं। धरातलीय विषमता इस क्षेत्र की प्रगति में बाधक है। राज्य सरकार ने यातायात के साधनों का समुचित विकास कर इस क्षेत्र की प्रगति के द्वार खोल दिए हैं।

प्रश्न 5. निम्नलिखित लक्षणों के लिए रूढ़ चिह्नों एवं संकेतों को बनाइए(क) अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएँ

(ख) तल चिह्न ।

(ग) गाँव

(घ) पक्की सड़क

(ङ) पुल सहित पगडण्डी

(च) पूजा करने के स्थान

(छ) रेल लाइन

उत्तर – निम्नांकित चित्र 5.4 का अवलोकन करें

अभ्यास (क)

समोच्च प्रणाली को देखें तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें

प्रश्न 1. समोच्च रेखाओं से निर्मित स्थलाकृति का नाम लिखें।

उत्तर – पठारे।

प्रश्न 2. मानचित्र में समोच्च अन्तराल का पता लगाएँ।

उत्तर – 100 मीटर।

प्रश्न 3. मानचित्र पर E एवं F के बीच की दूरी को धरातल पर की दूरी में बदलें।

उत्तर – यदि मानचित्र पर E एवं F की दूरी मापने पर 2 सेमी है तथा मापक 1 सेमी = 2 किमी को दर्शाता है। तो धरातल की दूरी 4 किमी होगी।

प्रश्न 4. A तथा B, C तथा D एवं E तथा F के बीच के ढालों के प्रकार का नाम लिखें।

उत्तर – A तथा B-मन्द ढाल; C तथा D-तरंगित ढाल; E तथा F—तीव्र ढाल।

प्रश्न 5. G से E, D तथा F की दिशाओं को बताएँ।

उत्तर – G से E-पश्चिम; D तथा F-उत्तर एवं दक्षिण।

अभ्यास (ख)

स्थालाकृतिक शीट संख्या 63 K/12 जैसा कि पाठ्य-पुस्तक (भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य) पृष्ठ 78 पर चित्र में दिखाया गया है, का अध्ययन करें तथा निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें

प्रश्न 1.1: 50,000 को साधारण कथन में बदलें।

उत्तर – 1 सेमी = 50,000/1,00,000 = 1/2 किम अर्थात् 1 सेमी = 1/2 किमी।

प्रश्न 2. क्षेत्र की मुख्य बस्तियों के नाम लिखें।

उत्तर – कछेवा (Kachhwa), मझवान (Majhwan), बारानी (Baraini) आदि।

प्रश्न 3. गंगा नदी के बहाव की दिशा क्या है?

उत्तर – दक्षिण-पूर्व।।

प्रश्न 4. गंगा नदी के कौन-से किनारे पर भतौली स्थित है?

उत्तर – पूर्वी किनारे के निकट।

प्रश्न 5. गंगा नदी के किनारे ग्रामीण बस्तियाँ किस प्रकार अवस्थित हैं?

उत्तर – प्रकीर्ण अथवा बिखेरे हुए रूप में।

प्रश्न 6. उन गाँवों/बस्तियों के नाम लिखें, जहाँ डाकघर एवं तारघर स्थित हैं।

उत्तर – कछेवा (डाकघर), गहेरवा (तारघर)।

प्रश्न 7. क्षेत्र में पीला रंग क्या दर्शाता है?

उत्तर – कृषि क्षेत्र।

प्रश्न 8. भतौली गाँव के लोगों के द्वारा नदी को पार करने के लिए परिवहन के किस साधन का | उपयोग किया जाता है?

उत्तर – नाव का।

अभ्यास (ग)

पाठ्य-पुस्तक (भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य) पृष्ठ 64 पर दी गई स्थलाकृतिक शीट संख्या 63 K/12 को अध्ययन करें तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें

प्रश्न 1. मानचित्र के सबसे उच्च बिन्दु की ऊँचाई ज्ञात करें।

उत्तर – 174 मीटर (राजघाट)।

प्रश्न 2. जमटिहवा नदी मानचित्र के किस भाग से होकर बह रही है ?

उत्तर – दक्षिण-पूर्व।

प्रश्न 3. कुरदरी नाले के पूर्व में कौन-सी मुख्य बस्ती अवस्थित है ?

उत्तर – कोटवा (Kotwa)।

प्रश्न 4. इस क्षेत्र में किस प्रकार की बस्ती है ?

उत्तर – प्रकीर्ण प्रकार की।

प्रश्न 5. सिपू नदी के बीच सफेद धब्बे किस प्रकार की भौगोलिक स्थलाकृति को दर्शाते हैं ?

उत्तर – नदीमोड़ के साथ बालू का जमाव।.

प्रश्न 6. कुरदरी के बहाव की दिशा क्या है ?

उत्तर – दक्षिण-पूर्व।

प्रश्न 7. नीचला खजौरी डैम स्थलाकृतिक शीट के किस भाग में अवस्थित है ?

उत्तर – उत्तरी-पश्चिमी।

परीक्षोपयोगी प्रश्नोत्तर

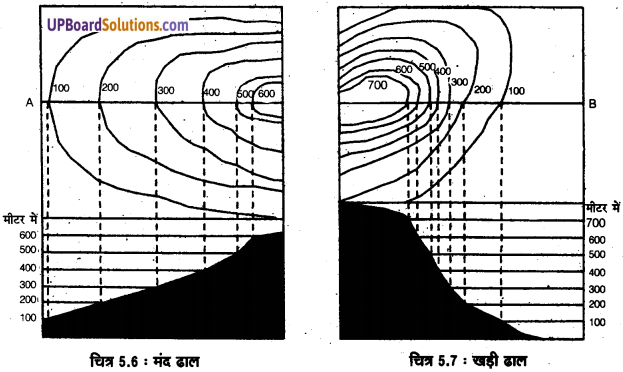

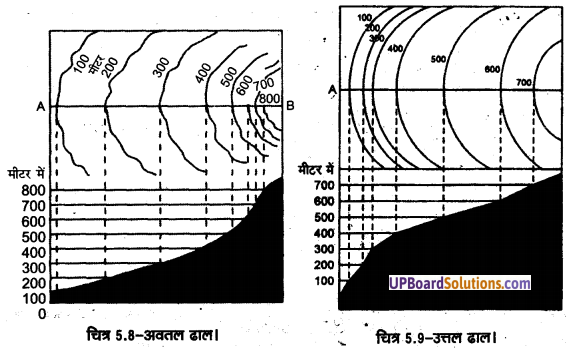

प्रश्न 1. निम्नलिखित भू-आकृतियों को समोच्च रेखाओं सहित प्रदर्शित कीजिए

1. मन्द ढाल, 2. खड़ी ढाल, 3. अवतल ढाल, 4. उत्तल ढाल, 5. शंक्वाकार पहाड़ी, 6. पठार, 7. V-आकार की घाटी, 8. U-आकार की घाटी, 9. महाखड़ड (गॉर्ज), 10. पर्वतस्कन्ध, 11. भृगु, 12. जलप्रपात।

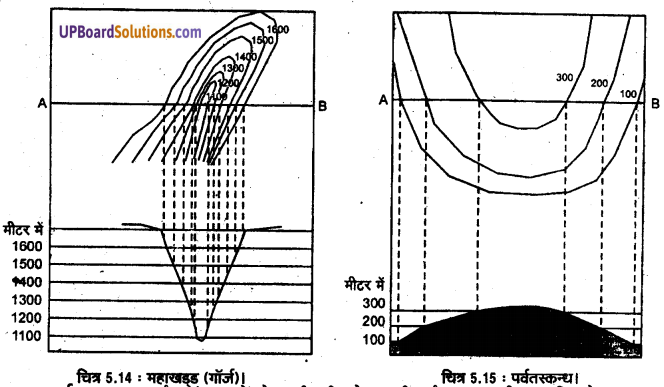

उत्तर – 1, मन्द ढाल-जब किसी भू-आकृति का ढाल ‘या कोण बहुत कम होता है तो वह मन्द ढाल कहलाता है। इस प्रकार की स्थलाकृति को समोच्च रेखाओं के बीच की बहुत अधिक दूरी से पहचाना जाता है (चित्र 5.6)।

2. खड़ी ढाल – इस स्थलाकृति में ढाल का कोण अधिक होता है। इसकी समोच्च रेखाओं के बीच की दूरी बहुत कम होती है जो खड़ी ढाल को प्रदर्शित करता है (चित्र 5.7)।

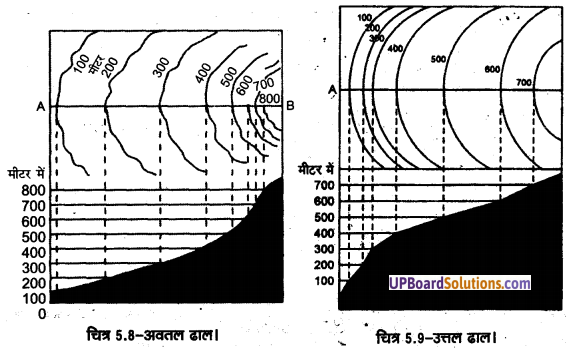

3. अवतल ढाल – इसे नतोदर ढाल भी कहते हैं। इस प्रकार के उच्चावच में निचला भाग मन्द ढाल | वाला एवं ऊपरी भाग खड़ी ढाल वाला होता है। इसकी समोच्च रेखा निचले भाग में दूर-दूर तथा ऊपर की ओर पास-पास होती है (चित्र 5.8)।

4. उत्तल ढाल – इसे उन्नतोदर ढाल भी कहा जाता है। इसमें अवतल ढाल के विपरीत ऊपरी भाग मन्द एवं निचला भाग खड़ी ढाल वाला होता है। इसकी समोच्च रेखा ऊपरी भाग में दूर-दूर तथा | निचले भाग में पास-पास होती है (चित्र 5.9)।

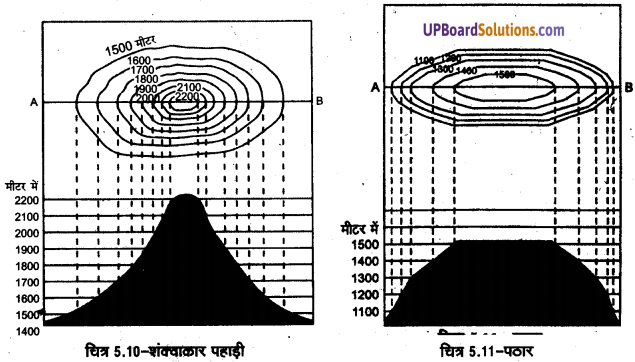

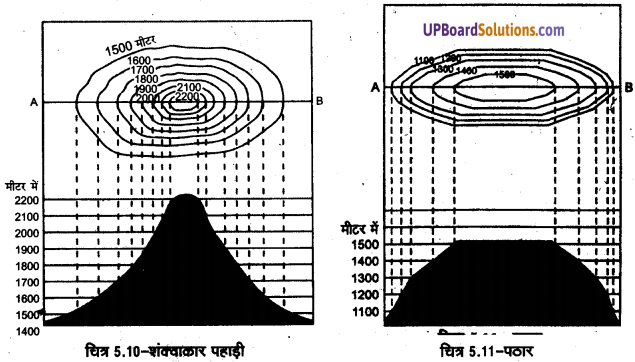

5. शंक्वाकार पहाड़ी – शंक्वाकार पहाड़ी का प्रदर्शन मानचित्र पर बन्द गोलाकार समोच्च रेखाओं के द्वारा किया जाता है, जिसका मान अन्दर की ओर अधिक होता है (चित्र 5.10)।

6. पठार – यह धरातल का चपटा उठा हुआ भू-भाग है। इसको दर्शाने वाली समोच्च रेखाएँ सामान्यतः किनारों पर पास-पास तथा भीतर की ओर दूर-दूर होती हैं (चित्र 5.11)।

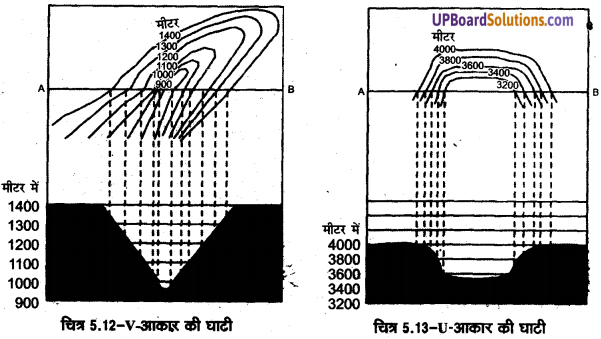

7.v-आकार की घाटी – इस घाटी का तल गहरा तथा किनारे ढालू होते हैं। मानचित्र पर इसकी समोच्च रेखाएँ अंग्रेजी के ‘V’ अक्षर की उल्टी आकृति (A) में होती हैं। इन रेखाओं के बीच की दूरी प्रायः नीचे से ऊपर की ओर घटती जाती है, जबकि इनकी ऊँचाई बढ़ती जाती है (चित्र 5.12)।

8. U-आकार की घाटी – इस घाट का निर्माण उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हिमनदों के अपरदनद्वारा होता है। इसकी समोच्च रेखाएँ अंग्रेजी अक्षर U के उल्टे आकार की भाँति होती हैं। ये रेखाएँ तल के निकट समानान्तर तथा किनारे पर पास-पास होती हैं (चित्र 5.13)।

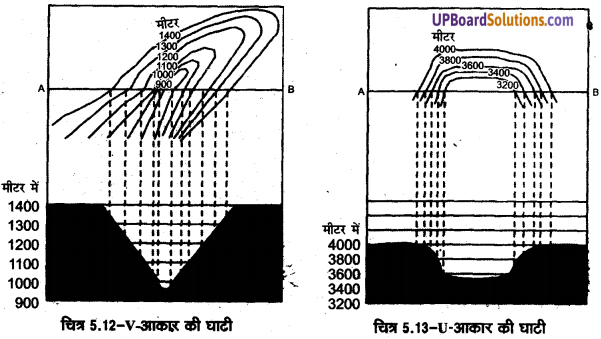

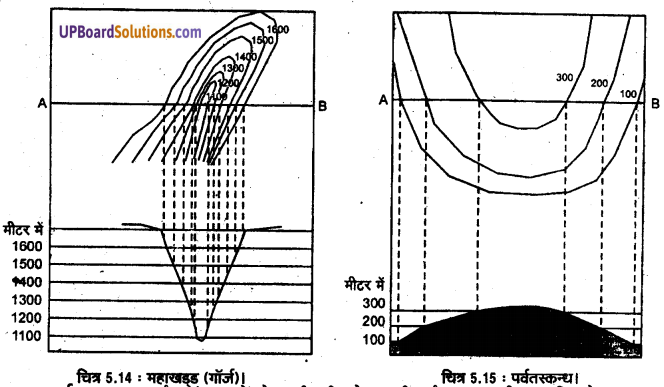

9. महाखइड (गॉर्ज) – यह गहरी और सँकरी,घाटी है। इसका निर्माण पर्वतीय क्षेत्र में अधिक ऊँचाई। पर नदियों द्वारा ऊध्र्वाकार अपरदन से होता है। इसकी समोच्च रेखाएँ बहुत समीप बनाई जाती हैं। जिसमें भीतरी समोच्च रेखाओं के बीच का अन्तर बहुत कम होता है जो इसके दोनों किनारे को दिखाता है (चित्र 5.14)।

10. पर्वतस्कन्य – पर्वत-श्रृंखलाओं से घाटी की ओर झुकी हुई ढाल वाली आकृति को स्पर या पर्वतस्कन्ध कहते हैं। इसकी समोच्च रेखाएँ उल्टे V-आकार (Λ) की तरह होती हैं। (Λ) के दोनों । किनारे ऊँचाई वाले भाग को दिखाते हैं (चित्र 5.15)।

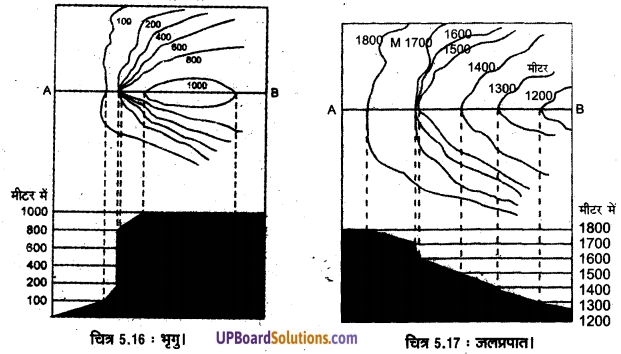

11. भृगु – यह तीव्र ढाल वाली भू-आकृति है। इसकी समोच्च रेखाएँ पास-पास बनी रहती हैं जो आपस में जुड़ी हुई प्रतीत होती हैं (चित्र 5.16)।

12. जलप्रपात – यह नदी के द्वारा निर्मित प्रमुख स्थलाकृति है। इसकी समोच्च रेखाएँ एक स्थान प६ परस्पर मिल जाती हैं, अर्थात् नदी को एक स्थान पर काटती हुई दिखाई देती हैं। रैपिड की समोच्च रेखाएँ अपेक्षाकृत दूर-दूर होती हैं (चित्र 5.17)।

प्रश्न 2. भू-पत्रक मानचित्र से आप क्या समझते हैं? भारतीय भू-पत्रक मानचित्रों में संख्यांकन किस प्रकार किया जाता है?

उत्तर – भू-पत्रक मानचित्र

भू-पत्रक मानचित्र किसी क्षेत्र-विशेष का विस्तृत अध्ययन करने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। इन्हें स्थलाकृतिक मानचित्र (Topographical Maps) भी कहते हैं। इनमें विभिन्न विवरण परम्परागत चिह्नों (Conventional Signs) के द्वारा प्रकट किए जाते हैं। इन अंश-पत्रकों में किसी क्षेत्र के भौगोलिक तथ्यों (भौतिक एवं सांस्कृतिक) का विशद विवरण प्रस्तुत किया जाता है। ‘टोपोग्राफी (Topography) ग्रीक भाषा का शब्द है, जो टोपों (Topo) तथा ‘ग्राफीन’ (Graphein) शब्दों से मिलकर बना है। ‘टोपो’ का अर्थ है ‘स्थल’ तथा ‘ग्राफीन’ का अर्थ है ‘वर्णन करना। इस प्रकार भू-पत्रक मानचित्रों का अर्थ है-‘किसी स्थान का वर्णन करना।

स्थलाकृतिक अथवा भू-पत्रक मानचित्रों का निर्माण दीर्घ मापक पर किया जाता है। विधिवत् सर्वेक्षण के पश्चात् इन मानचित्रों में भौतिक व सांस्कृतिक विवरणों को परम्परागत चिह्नों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इन मानचित्रों के अध्ययन से मानव एबं उसके पर्यावरण के सम्बन्ध स्पष्ट हो जाते हैं तथा इनकी व्याख्या सुगम हो जाती है।

भारतीय भू-पत्रक मानचित्रों में संख्यांकन ।

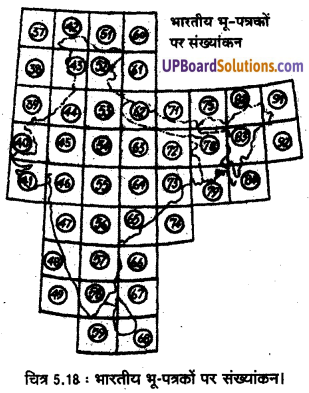

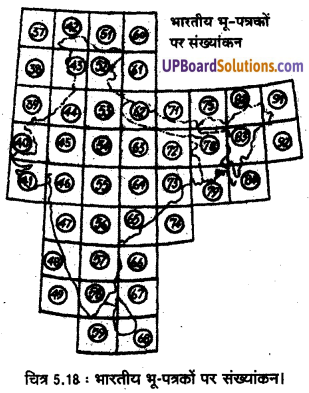

भारत में धरातलीय पत्रकों का प्रकाशन भारतीय सर्वेक्षण विभाग (सर्वे ऑफ इण्डिया) द्वारा किया जाता है। इस विभाग को प्रधान कार्यालय हाथीबड़कला, देहरादून (उत्तराखण्ड) में स्थित है। भारत के प्रत्येक भू-पत्रक पर संख्यांकन होता है। यह उनका सूचकांक (Index Number) कहलाता है। भारत एवं समीपवर्ती देशों की माला के भू-पत्रकों की कुल संख्या 136 है, जो भारत तथा उसके पड़ोसी देशों को घेरे हुए है। प्रत्येक धरातलीय पत्रक का विस्तार 4° अक्षांश तथा 4° देशान्तर के मध्य होता है। इनका मापक 1: 10,00,000 होता है। भारत के सम्पूर्ण धरातलीय पत्रकों की संख्या 39 से 92 तक है। भारत व समीपवर्ती देशों के पत्रकों की क्रमांक संख्या 1 से 136 तक है। इन्हें सूची संख्या (Index Number) भी कहते हैं (देखिए चित्र 5.18)।

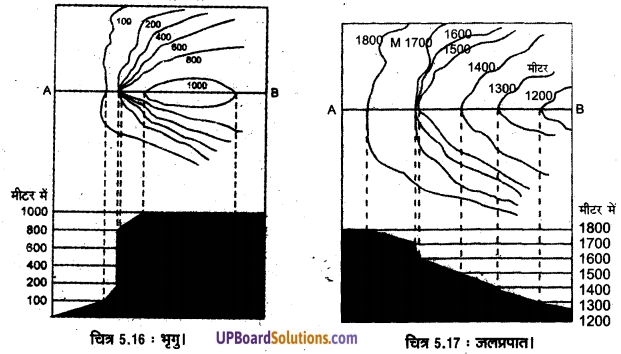

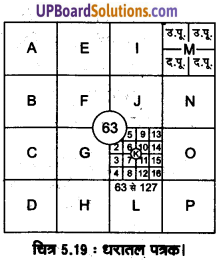

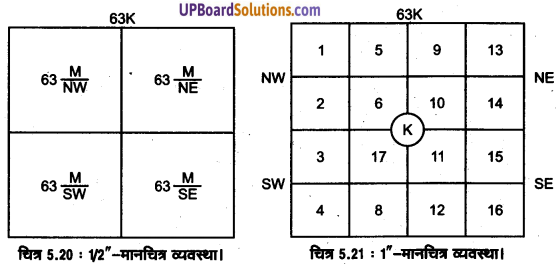

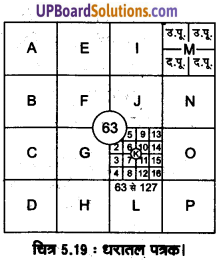

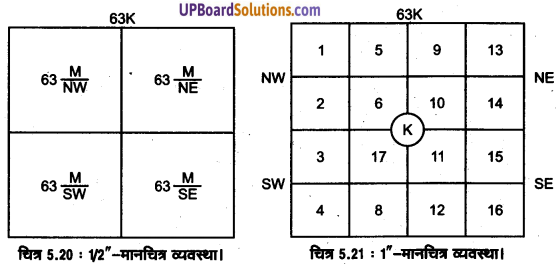

प्रत्येक पत्रक को 16 वर्गों में विभक्त किया गया है जिनमें अंग्रेजी के A से P तक अक्षर लिखे जाते हैं। यह प्रत्येक भाग 1° अक्षांश तथा 1° देशान्तर के विस्तार को प्रकट करता है, इसीलिए इन्हें एक अंश भू-पत्रक भी कहते हैं। पुनः प्रत्येक एक अंश पत्रक को 16 भागों में बाँटा जाता है तथा प्रत्येक भाग में 1 से 16 तक संख्याएँ लिख दी जाती हैं। इस प्रकार प्राप्त भू-पत्रक 15 मिनट अक्षांश एवं 15 मिनट देशान्तर को प्रकट करता है। इनका मापक एक इंच बराबर एक मील होता है, जिससे इन्हें एक इंच भू-पत्रक भी कहते हैं। वर्तमान में मीट्रिक प्रणाली के अन्तर्गत इन मानचित्रों का मापक 1 : 50,000 अर्थात् 2 सेमी = 1 किमी कर दिया गया है। चित्र 5.19 में K (के) चित्र 5.19 : धरातल पत्रक। अंश पत्रक संख्या का निर्धारण 63K/1 से 63K/16 तक किया गया। है। कभी-कभी एक डिग्री भू-पत्रकों को 16 भागों में न बाँटकर केवल 4 भागों में ही बाँटा जाता है, तब उनका नामकरण दिशा के आधार पर करते हैं; जैसे-63M/Nw, 63M/SW, 63M/NE तथा 63M/SE । प्रायः प्रत्येक अंश पत्रक को उस क्षेत्र के बड़े नगर के नाम से पुकारा जाता है (देखिए चित्र 5.20 एवं 5.21)।

प्रश्न 3. परम्परागत चिह्न क्या हैं? भू-पत्रक मानचित्रों में कौन-से रंगों का प्रयोग होता है ?

उत्तर – परम्परागत चिह

भू-पत्रकों में विभिन्न विवरणों को प्रदर्शित करने के लिए कुछ निश्चित चिह्नों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें परम्परागत चिह्न या अभिसामयिक अथवा रूढ़ चिह्न कहते हैं। इन परम्परागत चिह्नों का निर्धारण अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। महत्त्वपूर्ण परम्परागत चिह्नों को चित्र 5.4 में प्रदर्शित किया गया है।

भू-पत्रक मानचित्रों में प्रयुक्त होने वाले रंग।

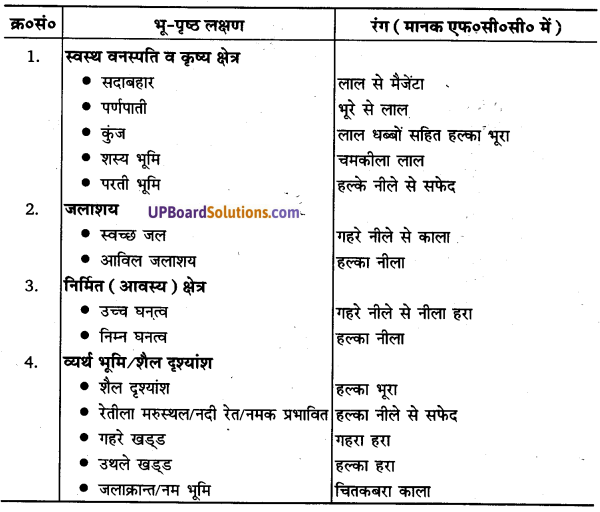

परम्परागत चिह्नों के साथ-साथ भू-पत्रक मानचित्रों में निम्नांकित रंगों का प्रयोग किया जा सकता है। इन रंगों के द्वारा मानचित्रों में प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक भू-दृश्य प्रस्तुत किए जाते हैं

- लाल रंग – लाल रंग का प्रयोग भवन (बस्तियों) एवं सड़क मार्गों को प्रदर्शित करने में किया जाता है।

- पीला रंग – इसका प्रयोग कृषि क्षेत्रों के प्रदर्शन में किया जाता है।

- हरा रंग – हरे रंग से वन, प्राकृतिक वनस्पति, घास तथा बाग-बगीचे आदि प्रदर्शित किए जाते हैं।

- नीला रंग – नीले रंग द्वारा तालाब, नदी, झील, सागर तथा अन्य जलाशय क्षेत्रों अर्थात् विभिन्न जल क्षेत्रों को प्रदर्शित किया जाता है।

- काला रंग – इसका प्रयोग सीमाएँ प्रकट करने तथा रेलवेलाइन प्रदर्शित करने में किया जाता है।

- कत्थई रंग – इस रंग द्वारा ऊँचाई प्रदर्शित करने के लिए समोच्च रेखाएँ बनाई जाती हैं।

- भूरा रंग – यह पर्वतीय क्षेत्रों के छायाकरण में प्रयुक्त किया जाता है।

मौखिक परीक्षा के लिए प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1. धरातलीय पत्रक क्या है ?

उत्तर – किसी स्थान-विशेष के प्राकृतिक पर्यावरण एवं सांस्कृतिक तथ्यों के विस्तृत अध्ययन हेतु अभिसामयिक चिह्नों से निर्मित मानचित्रों को ‘धरातलीय पत्रक’ कहते हैं।

प्रश्न 2. भारत में भू-पत्रकों का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है ?

उत्तर – भारत में भू-पत्रकों को प्रकाशन सर्वे ऑफ इण्डिया, हाथीबड़कला, देहरादून (उत्तराखण्ड) द्वारा किया जाता है।

प्रश्न 3. सर्वे ऑफ इण्डिया क्या है ? इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है ?

उत्तर – सर्वे ऑफ इण्डिया भारत सरकार का मानचित्र प्रकाशन एवं सर्वेक्षण विभाग है। इसका मुख्यालय हाथीबड़कला, देहरादून (उत्तराखण्ड) में स्थित है।

प्रश्न 4. भारतीय भू-पत्रकों की संख्या बताइए।

उत्तर – भारत एवं उसके समीपवर्ती देशों में धरातलीय भू-पत्रकों की संख्या 136 है, परन्तु भारत में पत्रक संख्या 39 से 92 तक के भू-पत्रक ही सम्मिलित हैं।

प्रश्न 5. धरातलीय पत्रकों का महत्त्व बताइए।

उत्तर – धरातलीय पत्रकों से किसी क्षेत्र का सूक्ष्म अध्ययन किया जा सकता है। इनसे भावी विकास योजनाएँ निर्धारित की जाती हैं तथा सैन्य-संचालन एवं युद्ध के समय में भी ये प्रयुक्त किए जाते हैं।

प्रश्न 6. अभिसामयिक या परम्परागत चिह्न क्या हैं ?

उत्तर – मानचित्रों में विभिन्न प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक लक्षणों को प्रस्तुत करने के लिए जिन चिह्नों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें अभिसामयिक या परम्परागत अथवा रूढ़ चिह्न कहते हैं।

प्रश्न 7. उच्चावच किसे कहते हैं ?

उत्तर – धरातल के विषम, ऊबड़-खाबड़ एवं असमतल स्वरूप को उच्चावच कहते हैं।

प्रश्न 8. उच्चावच प्रदर्शन की विधियाँ बताइए।

उत्तर – उच्चावच प्रदर्शन की निम्नलिखित विधियाँ हैं –

- चित्रीय विधि,

- गणितीय विधि एवं

- मिश्रित विधि।।

प्रश्न 9. समोच्च रेखाओं से आप क्या समझते हैं ?

उत्तर – मानचित्रों पर समुद्रतल से समान ऊँचाई वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाने वाली कल्पित रेखाओं को ‘समोच्च रेखाएँ’ कहते हैं?

प्रश्न 10. हैश्च्यूर क्या है ?

उत्तर – सामान्य ढाल की दिशा में खींची गई छोटी-छोटी खण्डित रेखाएँ हैश्च्यूर कहलाती हैं।

प्रश्न 11. निर्देशिका (बेंच मार्क) क्या है ?

उत्तर – किसी स्थान की समुद्रतल से वास्तविक ऊँचाई जिस चिह्न द्वारा प्रदर्शित की जाती है, उसे निर्देशिका (बेंच मार्क) कहते हैं।

प्रश्न 12. क्षैतिज समकक्षक किसे कहते हैं ?

उत्तर – दो समोच्च रेखाओं के मध्य के क्षैतिज अन्तर को क्षैतिज समकक्षक या क्षैतिज तुल्यमान (Horizontal Equivalent-H.E.) कहते हैं। इससे उस स्थान के ढाल का ज्ञान होता है।

प्रश्न 13. उदग्रान्तर (Vertical Interval) किसे कहते हैं ?

उत्तर – दो समोच्च रेखाओं के मध्य के लम्बवत् अन्तराल को उदग्रान्तर या उदग्र अन्तराल कहते हैं।

प्रश्न 14. समोच्च रेखाओं से क्या प्रदर्शित किया जाता है ?

उत्तर – समोच्च रेखाओं द्वारा मानचित्रों में ऊँचाई, गहराई, ढाल तथा विभिन्न स्थलाकृतियाँ प्रदर्शित की जाती हैं। जाती हैं।

प्रश्न 15, पाश्र्व-चित्रण क्या है ?

उत्तर – पार्श्व-चित्रण धरातल (भू-आकृतियों) की वास्तविक दशा को प्रदर्शित करने की एक विधि है। इसे खण्ड-चित्रण भी कहते हैं। इस विधि द्वारा समोच्च रेखाओं की सहायता से विभिन्न भू-आकृतियों को चित्रित किया जाता है।

प्रश्न 16. पाश्र्व-चित्रण में कौन-कौन से मापकं प्रयुक्त किए जाते हैं ?

उत्तर – पाश्र्व-चित्रण में क्षैतिज तथा लम्बवत् मापकों को प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 17. पाश्र्व-चित्रण कितने प्रकार का होता है ?

उत्तर – पाश्र्व-चित्रण दो प्रकार का होता है

- सामान्य पार्श्व-चित्रण तथा

- तिर्यक पार्श्व-चित्रण।

प्रश्न 18. अन्तर्दृश्यता क्या है ?

उत्तर – किसी स्थलखण्ड पर दो स्थानों का परस्पर दिखाई पड़ना अन्र्दृश्यता कहलाता है।

प्रश्न 19. मिश्रित विधि किसे कहते हैं ?

उत्तर – उच्चावच प्रदर्शन में जब दो या दो से अधिक विधियों को एक-साथ प्रयुक्त किया जाता है तो उसे मिश्रित विधि कहते हैं; जैसे—समोच्च रेखाओं के साथ खण्ड रेखाओं (Form lines) को प्रदर्शित करना।

We hope the UP Board Solutions for Class 11 Geography: Practical Work in Geography Chapter 5 Topographical Maps (स्थलाकृतिक मानचित्र) help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 11 Geography: Practical Work in Geography Chapter 5 Topographical Maps (स्थलाकृतिक मानचित्र), drop a comment below and we will get back to you at the earliest.