UP Board Solutions for Class 10 Social Science Chapter 2 उत्पादन का उसके साधनों में वितरण (अनुभाग – चार)

These Solutions are part of UP Board Solutions for Class 10 Social Science. Here we have given UP Board Solutions for Class 10 Social Science Chapter 2 उत्पादन का उसके साधनों में वितरण (अनुभाग – चार)

विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

उत्पादन का क्या अर्थ है ? इसके प्रमुख तत्त्व तथा उपादानों (साधनों) का वर्णन कीजिए। [2013]

उत्तर :

उत्पादन

साधारण बोलचाल की भाषा में उत्पादन का अर्थ किसी वस्तु या पदार्थ के निर्माण से होता है, किन्तु वैज्ञानिकों का मत है कि मनुष्य न तो किसी वस्तु या पदार्थ को उत्पन्न कर सकता है और न ही नष्ट कर सकता है। वह केवल पदार्थ या वस्तु (UPBoardSolutions.com)ओं के स्वरूप को बदलकर उन्हें अधिक उपयोगी बना सकता है। दूसरे शब्दों में, वह वस्तु में उपयोगिता का सृजन कर सकता है। अत: थॉमस के अनुसार, “वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि करना ही उत्पादन है।”

उत्पादन की प्रमुख परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं –

प्रो० पेन्सन के अनुसार, “उत्पादन का तात्पर्य मानवीय आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करने की योग्यता या शक्ति में वृद्धि करने से है, न कि किसी वस्तु के निर्माण करने से।”

प्रो० ऐली के अनुसार, “आर्थिक उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन है।”

ए०एच० स्मिथ के अनुसार, “उत्पादन वह प्रक्रिया है, जिससे वस्तुओं में उपयोगिता का सृजन होता है।’

एजे० ब्राउन के अनुसार, “उत्पादन उन सभी क्रियाओं तथा सेवाओं का द्योतक है, जो कि किसी आवश्यकता को सन्तुष्ट करती हैं या सन्तुष्ट करने की आशा से की जाती हैं।”

उत्पादन के प्रमुख तत्त्व – उत्पादन के चार प्रमुख तत्त्व निम्नलिखित हैं –

- उत्पादन एक मानवीय प्रयत्न है।

- उत्पादन एक आर्थिक क्रिया है।

- उत्पादने द्वारा तुष्टिगुण का सृजन किया जाता है।

- सृजित तुष्टिगुण का मूल्य से विनिमय किया जाता है।

उत्पादन के साधन (उपादान) – उत्पादन के पाँच उपादान (साधन) निम्नलिखित हैं –

1. भूमि – साधारण बोलचाल की भाषा में भूमि का अर्थ जमीन की ऊपरी सतह से लिया जाता है, परन्तु अर्थशास्त्र में भूमि का अर्थ पर्याप्त व्यापक है। अर्थशास्त्र में भूमि के अन्तर्गत न केवल जमीन की ऊपरी सतह, वरन् वे समस्त वस्तुएँ एवं शक्तियाँ सम्मिलित की जाती हैं जिन्हें प्रकृति ने नि:शुल्क उपहार के रूप में मनुष्य को प्रदान किया है। इसके अन्तर्गत पर्वत, मैदान, नदी, झील, समुद्र, खनिज पदार्थ, वर्षा, प्रकाश, जलवायु आदि आते हैं। इन सभी प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता उत्पादन में होती है, बिना इनके उत्पादन नहीं हो सकता है। भूमि के स्वामी को भूमिपति कहते हैं।

2. श्रम – साधारण बोलचाल की भाषा में श्रम का अर्थ परिश्रम करने से होता है, परन्तु अर्थशास्त्र में सभी प्रकार के परिश्रम को श्रम नहीं माना जाता। अर्थशास्त्र में श्रम का अर्थ, मनुष्य के उस शारीरिक तथा मानसिक प्रयत्न (कार्य) से लिया जाता है, जो आर्थिक उद्देश्य से किया जाता है या मनुष्य का वह शारीरिक तथा मानसिक कार्य जिसका उद्देश्य धनोत्पादन करना होता है, श्रम कहलाता है। अध्यापक, डॉक्टर, मजदूर आदि का कार्य श्रम की श्रेणी में आता है। यदि इनमें से कोई भी व्यक्ति परोपकार के उद्देश्य से कार्य करता है तब वह श्रम नहीं कहलाएगा।

3. पूँजी – साधारण बोलचाल की भाषा में पूँजी का अर्थ रुपया, पैसा, धन, सम्पत्ति आदि से लगाया जाता है। अर्थशास्त्र में पूँजी धन की केवल वह भाग है, जिसे और अधिक धन पैदा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पूँजी उत्पादन का एक मनुष्यकृत साधन है।

4. प्रबन्ध या संगठन – उत्पादन के विभिन्न उपादानों को एकत्रित करके उन्हें उचित व आदर्श अनुपात | में लगाकर अधिकतम उत्पादन करने के कार्य को संगठन कहा जाता है। जो व्यक्ति इस कार्य को सम्पादित करता है उसे संगठनकर्ता, प्रबन्धक या व्यवस्थापक कहते हैं।

5. साहस या उद्यम – प्रत्येक व्यवसाय या उत्पादन कार्य में कुछ जोखिम या अनिश्चितता अवश्य होती है, क्योंकि उत्पादन की मात्रा भविष्य की माँग एवं प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर होती है; अतः उत्पादने कार्य में लाभ व हानि दोनों की सम्भावना होती (UPBoardSolutions.com) है। इस प्रकार अर्थशास्त्र में किसी उत्पादन या व्यवसाय की अनिश्चितता या जोखिम को साहस या उद्यम कहते हैं। इस अनिश्चितता को सहन करने वाले व्यक्ति को साहसी या उद्यमी कहते हैं।

आधुनिक युग में उत्पादन के सभी साधनों के सहयोग से उत्पादन कार्य सम्पादित किया जाता है। सभी साधन एक-दूसरे पर निर्भर तथा महत्त्वपूर्ण हैं। उत्पादन एक सामूहिक प्रक्रिया है जो सभी साधनों के सहयोग से चलती है।

प्रश्न 2.

भूमि किसे कहते हैं ? इसकी प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं ? उत्पादन के साधन के रूप में भूमि का क्या महत्त्व है ?

या

उत्पादन के साधन के रूप में भूमि की किन्हीं तीन विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। [2013, 16]

या

भूमि को परिभाषित कीजिए एवं उसकी किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। [2018]

उत्तर :

भूमि

साधारण बोलचाल की भाषा में भूमि का अर्थ पृथ्वी (जमीन) की ऊपरी सतह से लिया जाता है, जिस पर हम चलते-फिरते और रहते हैं, परन्तु अर्थशास्त्र में भूमि का अर्थ इससे भिन्न एवं बहुत व्यापक है। अर्थशास्त्र में भूमि के अन्तर्गत न केवल जमीन की ऊपरी सतह, वरन् वे समस्त वस्तुएँ एवं शक्तियाँ सम्मिलित की जाती हैं, जिन्हें प्रकृति ने नि:शुल्क उपहार के रूप में मनुष्य को प्रदान किया है।

भूमि के प्रमुख लक्षण (विशेषताएँ) निम्नलिखित हैं –

1. भूमि प्रकृति का निःशुल्क उपहार है – भूमि मनुष्य के उपयोग के लिए प्रकृति का नि:शुल्क उपहार है। मनुष्य को इसके लिए कोई मूल्य नहीं चुकाना पड़ता। कुछ अर्थशास्त्रियों का विचार है कि आधुनिक युग में मनुष्य जिस भूमि को उपयोग में ला रहा है, वह उसे निर्मूल्य नहीं मिलती, वरन् अन्य साधनों की भाँति मूल्य देने से ही प्राप्त होती है।

2. भूमि की मात्रा सीमित है – भूमि प्रकृति की देन है। भूमि के क्षेत्र को घटाया-बढ़ाया नहीं जा सकता। भूमि का क्षेत्रफल उतना ही रहता है, जितना प्रकृति ने हमें प्रदान किया है। भूमि मानव-निर्मित नहीं है। और न ही मानव द्वारा इसे निर्मित किया जा सकता है। भूमि का स्वरूप प्राकृतिक कारणों से बदल सकता है, परन्तु भूमि के क्षेत्र या मात्रा में वृद्धि नहीं हो सकती।

3. भूमि स्थायी है – भूमि में स्थायित्व का गुण पाया जाता है। सृष्टि के आदि काल से आज तक भूमि किसी-न-किसी रूप में विद्यमान रही है। भूकम्प,या प्राकृतिक प्रकोपों से जल के स्थान पर स्थल तथा पहाड़ के स्थान पर समुद्र बन सकते हैं। भूमि के (UPBoardSolutions.com) स्वाभाविक गुण होते हैं, जिन्हें रिकाडों ने ‘मौलिक तथा अविनाशी’ कहा है। भूमि अक्षय है तथा कभी नष्ट नहीं होती।

4. भूमि उत्पादन को निष्क्रिय साधन है – भूमि स्वयं उत्पादन कार्य करने में असमर्थ है। जब तक अन्य साधनों का इसे सहयोग प्राप्त नहीं होता, यह उत्पादन कार्य नहीं कर सकती। मनुष्य द्वारा श्रम और पूँजी लगाने से उत्पादन किया जाता है। इस दृष्टि से भूमि उत्पादन का निष्क्रिय उपादान है।

5. भूमि विविध प्रकार की होती है – उत्पादकता, स्थिति तथा प्रयोग की दृष्टि से भूमि में विविधता पायी, जाती है। भूमि अधिक उपजाऊ या कम उपजाऊ हो सकती है। शहर के अन्दर या समीप की भूमि मकान बनाने के लिए अधिक उपयुक्त होती है, जब कि गाँव की भूमि कृषि कार्य के लिए। इस प्रकार किसी स्थान पर भूमि में खनिज पदार्थ अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं।

6. भूमि में गतिशीलता का अभाव है – भूमि में गतिशीलता का गुण नहीं पाया जाता। भूमि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता। कोलार की सोने की खान उत्तर प्रदेश में नहीं लायी जा सकती है।

7. भूमि की स्थिति सापेक्ष होती है – भूमि की कीमत स्थिति के अनुसार होती है। शहरी भूमि की कीमत अधिक होती है, जब कि गाँव की भूमि की कीमत शहर की अपेक्षा कम है। इसी प्रकार समतल तथा दोमट मिट्टी वाली भूमि की कीमत ऊसर तथा बंजर भूमि की अपेक्षा अधिक होती है। भूमि की स्थिति की तुलना करके ही लगान व कीमत निर्धारित की जाती है।

8. भूमि उत्पादन का अनिवार्य उपादान है – भूमि उत्पादन का एक अनिवार्य एवं आधारभूत उपादान है। भूमि के अभाव में उत्पादन करना असम्भव है। आर्थिक दृष्टि से प्रत्येक प्रकार का उत्पादन अन्ततः भूमि की उपलब्धता पर ही निर्भर करता है।

उत्पादन के साधन के रूप में भूमि का महत्त्व

उत्पादन के साधन के रूप में भूमि का महत्त्व निम्नलिखित शीर्षकों में स्पष्ट किया जा सकता है –

1. आर्थिक विकास का आधार – किसी भी देश को सम्पन्न एवं समृद्धिशाली बनाने में भूमि अथवा प्राकृतिक साधनों का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि भूमि, धनोत्पादन का एक प्रमुख साधन है। किसी देश की उत्पादन क्षमता भूमि और प्राकृतिक साधनों की मात्रा तथा प्रकार पर निर्भर करती है।

2. लघु एवं कुटीर उद्योगों का आधार – प्राथमिक उद्योगों के विकास के लिए भूमि का अत्यधिक महत्त्व है। मत्स्यपालन, वनों पर आधारित व्यवसाय, खनन आदि का कार्य प्रत्यक्ष रूप से भूमि-संसाधनों पर ही निर्भर होता है।

3. यातायात के साधनों के विकास का आधार – यातायात तथा सन्देशवाहन के साधनों के विकास में भी भूमि का महत्त्वपूर्ण योगदान रहता है। यदि भूमि समतल है तो रेल, सड़क, तार, टेलीफोन आदि का सरलता से विकास किया जा सकता है।

4. औद्योगिक विकास का आधार – देश को औद्योगिक उत्पादन और विकास भी भूमि अथवा प्राकृतिक साधनों की मात्रा पर ही निर्भर करता है। औद्योगिक उत्पादन के लिए विभिन्न प्रकार के कच्चे माल, भूमि तथा खानों से प्राप्त होते हैं। औद्योगिक विकास में (UPBoardSolutions.com) शक्ति के साधनों का भी विशेष महत्त्व है। कोयला तथा लोहा खानों से प्राप्त होता है और विद्युत जलस्रोतों से उत्पादित की जाती है।

5. मकान, कारखाने आदि के निर्माण के लिए – भूमि की ऊपरी सतह पर ही हम रहने के लिए भवनों का, रोजी-रोटी कमाने के लिए कारखानों का, शिक्षा-दीक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालयों का तथा स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए अस्पतालों का निर्माण करते हैं। ये सब भूमि के अभाव में असम्भव हैं।

6. जीवित रहने का आधार – मनुष्य को रहने के लिए जल, वायु, भोजन, वस्त्रों आदि की आवश्यकता होती है। उसकी ये सभी आवश्यकताएँ भूमि द्वारा पूरी की जाती हैं। यदि भूमि न हो तो मानव-जीवन दुर्लभ है।

7. लगान सिद्धान्त का आधार – लगान सिद्धान्त का आधार भूमि है। भूमि में सीमितता तथा विभिन्नता का लक्षण विद्यमान होता है। इसी को आधार मानकर लगान सिद्धान्त का निर्माण किया गया है। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि मानव का सम्पूर्ण जीवन आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक वे राजनीतिक भूमि (प्राकृतिक संसाधनों) पर ही निर्भर है।

प्रश्न 3.

श्रम क्या है ? यह कितने प्रकार का होता है।

या

उत्पादक और अनुत्पादक श्रम में अन्तर लिखिए। [2014]

या

उत्पादन के साधन के रूप में श्रम की प्रमुख विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए।

उत्तर :

श्रम

श्रम उत्पादन का एक सक्रिय एवं सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण साधन है। साधारण शब्दों में श्रम का आशय उस प्रयत्न या चेष्टा से है, जो किसी कार्य के सम्पादन हेतु किया जाता है। लेकिन अर्थशास्त्र में श्रम का विशिष्ट अर्थ है। अर्थशास्त्र में श्रम से आशय उस श्रम से है, जो धन-प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाता है।

श्रम की मुख्य परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं –

मार्शल के अनुसार, “श्रम का अर्थ मनुष्य के आर्थिक कार्यों से है चाहे वह हाथ से किया जाए या मस्तिष्क से।”

थॉमस के अनुसार, “श्रम मनुष्य का वह शारीरिक व मानसिक (UPBoardSolutions.com) प्रयत्न है, जो किसी प्रतिफल की आशा से किया जाता है।”

जेवेन्स के अनुसार, “श्रम वह मानसिक या शारीरिक प्रयास है, जो आंशिक या पूर्णकालिक कार्य से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होने वाले सुख के अतिरिक्त अन्य किसी आर्थिक उद्देश्य से किया जाता है।”

उपर्युक्त परिभाषाओं से श्रम के सम्बन्ध में निम्नलिखित चार बातें स्पष्ट होती हैं –

- केवल मानवीय प्रयत्न ही श्रम है।

- श्रम के अन्तर्गत मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार के श्रम को सम्मिलित किया जाता है।

- श्रम के लिए यह आवश्यक है कि वह किसी आर्थिक प्रतिफल की आशा से किया जाए।

- श्रम एक उत्पादक क्रिया है।

श्रम का वर्गीकरण

श्रम को कई वर्गों में बाँटा जा सकता है –

(i) शारीरिक और मानसिक श्रम – जब किसी कार्य को करने में शारीरिक प्रयत्न अधिक करना पड़ता हो और मानसिक प्रयत्न कम तो ऐसा श्रम शारीरिक श्रम कहलाता है; जैसे-खेती करने वाले मजदूर, घरेलू नौकर, रिक्शाचालक आदि। इसके विपरीत जब किसी कार्य में मानसिक प्रयत्न अधिक करना पड़ता है तो यह मानसिक श्रम कहलाता है; जैसे – शिक्षक का श्रम, डॉक्टर अथवा इंजीनियर का श्रम।

(ii) कुशल और अकुशल श्रम – जब किसी कार्य को करने के लिए किसी विशेष प्रकार के प्रशिक्षण अथवा शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है तो इस प्रकार का श्रम कुशल श्रम कहलाता है; जैसे-डॉक्टर, इंजीनियर आदि। इसके विपरीत जब किसी कार्य को करने हेतु किसी विशेष प्रशिक्षण अथवा शिक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती तो ऐसा श्रम अकुशल श्रम कहलाता है; जैसे-मजदूर, नौकर, किसान आदि का श्रम।

(iii) उत्पादक और अनुत्पादक श्रम – ऐसा शारीरिक अथवा मानसिक कार्य जिसे करने से किसी वस्तु अथवा सेवा का उत्पादक होता है, उत्पादन श्रम कहलाता है। उत्पादक श्रम के बदले आय प्राप्त होती है; जैसे-बढ़ई द्वारा लकड़ी का सामान (UPBoardSolutions.com) बनाना, सोनार द्वारा स्वयं आभूषण बनाना, शिक्षक द्वारा अध्यापन कराना आदि। इसके विपरीत ऐसा श्रम जिसे करने से किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन नहीं होता हो और न कोई आय प्राप्त होती हो, अनुत्पादक श्रम कहलाता है; जैसे—माँ के द्वारा बच्चे का पालन करना। मनोरंजन हेतु खेल खेलना, गीत गाना आदि।

श्रम के लक्षण (विशेषताएँ) अथवा महत्त्व

श्रम के प्रमुख लक्षण (विशेषताएँ) अथवा महत्त्व निम्नलिखित हैं –

1. श्रम उत्पादन का अनिवार्य साधन है – श्रम के बिना किसी प्रकार का उत्पादन-कार्य सम्भव नहीं है; अत: श्रम उत्पादन का एक अनिवार्य साधन है। मशीनों के संचालन में भी मानवीय श्रम की आवश्यकता होती हैं।

2. श्रम उत्पादन का सक्रिय साधन है – भूमि व पूँजी उत्पादन के निष्क्रिय साधन हैं, जबकि श्रम उत्पादन का एक सक्रिय एवं सचेष्ट साधन है। श्रम अपनी सक्रियता के कारण ही भूमि एवं पूँजी से कार्य ले पाता है। इसकी सहायता से ही दूसरे साधन क्रियाशील बनते हैं।

3. श्रम नाशवान है – श्रम का संचय नहीं हो सकता। यदि श्रमिक किसी दिन कार्य न करे तो उस दिन का उसको श्रम सदैव के लिए नष्ट हो जाता है।

4. श्रम में पूँजी लगाकर उसे अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है – मनुष्य की शिक्षा व प्रशिक्षण पर अधिक धन व्यय करके भी श्रम को अधिक कार्यकुशल बनाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में श्रम मानवीय पूँजी का रूप ले लेता है।

5. श्रमिकों की सौदा-शक्ति बहुत कम होती है – श्रमिकों की सौदा करने की शक्ति बहुत कम होती है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं-

- अधिकांश श्रमिक अशिक्षित होते हैं, उन्हें बाजार की स्थिति का पूर्ण ज्ञान नहीं होता।

- श्रमिकों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है।

- व्यवसाय पर पूँजीपतियों को पूर्ण अधिकार होता है।

- अशिक्षित होने के कारण श्रमिकों को दशाओं को पूर्ण ज्ञान नहीं होता है।

- श्रम पूर्णत: असंगठित होता है।

6. श्रमिक अपना श्रम बेचता है, व्यक्तित्व नहीं – प्रत्येक श्रमिक उत्पादन-कार्य करते समय केवल अपनी सेवाओं को निश्चित समय के लिए बेचता है। उसकी कार्यक्षमता, गुण, व्यक्तित्व आदि पर क्रेता का कोई अधिकार नहीं होता। इन सबका स्वामी श्रमिक स्वयं बना रहता है।

7. श्रम को श्रमिक से पृथक् नहीं किया जा सकता – श्रम और (UPBoardSolutions.com) श्रमिक एक-दूसरे से पृथक् नहीं किये जा सकते। इसलिए कार्य के सम्पादन हेतु श्रमिकों को कार्यस्थल पर उपस्थित होना आवश्यक होता है।

8. श्रम में गतिशीलता होती है – श्रम उत्पादन का एक गतिशील साधन है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान व एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में सरलता से स्थानान्तरित किया जा सकता है।

9. श्रम की पूर्ति में परिवर्तन धीरे-धीरे होता है – श्रम की पूर्ति जनसंख्या तथा कार्यकुशलता पर निर्भर करती है। श्रम की पूर्ति का उसकी माँग के साथ समायोजन धीरे-धीरे होता है; क्योंकि श्रम की पूर्ति जन्म-दर, उसके भरण-पोषण, शिक्षण-प्रशिक्षण आदि पर निर्भर करती है।

10. श्रम उत्पादन का साधन और साध्य दोनों है – श्रम उत्पादन का एक महत्त्वपूर्ण साधन है; क्योंकि श्रम के द्वारा ही विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और धन का उत्पादन किया जाता है और श्रमिक इसका उपयोग भी करता है। इस प्रकार श्रमिक उत्पादक (साधन) और उपभोक्ता (साध्य) दोनों है।

11. श्रम अपनी बुद्धि तथा निर्णय-शक्ति का प्रयोग करता है – श्रम एक मानवीय साधन है। वह उत्पादन-कार्य करते समय अपनी बुद्धि और विवेक से कार्य करता है। इसी कारण वह अन्य साधनों पर नियन्त्रण कर पाता है।

12. श्रम अन्य वस्तुओं व साधनों की भाँति कार्य नहीं कर सकता – श्रम एक सजीव साधन है। कुछ समय कार्य कर लेने के पश्चात् श्रमिक थक जाता है। कार्य के मध्य उसे विश्राम अथवा मनोरंजन की आवश्यकता होती है, तत्पश्चात् वह पुनः कार्य करने के योग्य हो जाता है।

प्रश्न 4.

‘पूँजी का क्या अर्थ है ? पूँजी के प्रकार तथा महत्त्व को लिखिए। [2018]

या

अर्थशास्त्र में पूँजी का क्या अर्थ है ? उत्पादन के उपादान के रूप में इसका महत्त्व बताइए।

या

पूँजी का अर्थ बताइए तथा पूँजी के लक्षण व महत्त्व पर प्रकाश डालिए। [2016]

या

“पूँजी उत्पादन का एक प्रमुख साधन है।” स्पष्ट कीजिए तथा पूँजी के प्रकार पर प्रकाश डालिए। [2016]

उत्तर :

पूँजी

साधारण भाषा में पूँजी का अर्थ रुपया, पैसा, धन, सम्पत्ति आदि से लगाया जाता है, परन्तु अर्थशास्त्र में पूँजी का अर्थ अत्यधिक व्यापक है। उसके अनुसार, “पूँजी धन का केवल वह भाग है, जिसे और अधिक धन पैदा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। (UPBoardSolutions.com) पूँजी उत्पत्ति का एक मनुष्यकृत साधन है और इसलिए वह प्रकृतिदत्त साधनों; जैसे—भूमि एवं प्राकृतिक संसाधनों से भिन्न है।

पूँजी का वर्गीकरण निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है –

(1) अचल पूँजी तथा चल पूँजी

अचल पूँजी – जे० एस० मिल के अनुसार, “अचल पूँजी स्वभाव से टिकाऊ होती है तथा अपने जीवन-पर्यन्त आय प्रदान करती है।” अचल पूँजी वह पूँजी होती है, जिसका प्रयोग धन के उत्पादन में बार – बार किया जा सकता है; जैसे—ट्टिकाऊ वस्तुएँ, औजार, मशीन, विभिन्न प्रकार के उपकरण, भवन इत्यादि। इस प्रकार की पूँजी को लगातार कई वर्षों तक उत्पादन-प्रक्रिया में प्रयोग किया जा सकता है।

चल पूँजी – चल पूँजी वह पूँजी होती है, जो एक ही बार के प्रयोग के बाद समाप्त हो जाती है, अर्थात् जिसका प्रयोग उत्पादन-प्रक्रिया में बार-बार नहीं किया जा सकता; जैसे-ईंधन, कच्चा माल आदि।

(2) उत्पादन पूँजी एवं उपभोग पूँजी

उत्पादन पूँजी – उत्पादन पूँजी वह पूँजी होती है, जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन में सहायता देती है: जैसे-कच्चा माल, मशीनें, औजार इत्यादि। कुछ अर्थशास्त्री इन्हें पूँजीगत वस्तुएँ भी कहते हैं। उपभोग पूँजी-उपभोग पूँजी वह पूँजी है, जिसका उपयोग उत्पादन में न होकर उपभोग में किया जाता है।

उपभोग पूँजी – मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से करती है; जैसे—शिक्षा, स्वास्थ्य व आवास पर किया जाने वाला व्यय। इन्हें उपभोग वस्तुएँ भी कहते हैं।

(3) वेतन पूँजी और सहायक पूँजी

वेतन पूँजी – वेतन पूँजी वह पूँजी होती है, जो उत्पादन कार्य में लगे हुए श्रमिकों के भुगतान के लिए प्रयोग में लायी जाती है; जैसे-श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी, वेतन पूँजी है।

सहायक पूँजी – सहायक पूँजी वह पूँजी है, जिसके सहयोग से श्रमिक अधिक (UPBoardSolutions.com) उत्पादन करता है; जैसे–मशीन, विद्युत शक्ति आदि।

(4) भौतिक पूँजी तथा वैयक्तिक पूँजी

भौतिक पूँजी – वह पूँजी जो मूर्त तथा स्थूल रूप में पायी जाती है और जिसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तान्तरित किया जा सकता है, भौतिक पूँजी कहलाती है; जैसे—कच्चा माल, मशीनें, बिल्डिग आदि।

वैयक्तिक पूँजी – वैयक्तिक पूँजी वह पूँजी होती है, जो व्यक्तिगत गुणों के रूप में पायी जाती है और जिसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता; जैसे-इन्जीनियर, अध्यापक, डॉक्टर की योग्यता आदि।

(5) व्यक्तिगत पूँजी और सार्वजनिक पूँजी

व्यक्तिगत पूँजी – जिस पूँजी पर व्यक्ति-विशेष का स्वामित्व होता है, उसे व्यक्तिगत पूँजी कहते हैं; जैसे—निजी कारखाने, किसान की भूमि, ट्रैक्टर, हल, बैल आदि।

सार्वजनिक पूँजी – सार्वजनिक पूँजी वह पूँजी होती है, जो सम्पूर्ण समाज या सरकार के स्वामित्व में हो; जैसे–रेलें, सड़कें, पुल, सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने आदि।

(6) राष्ट्रीय पूँजी एवं अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी

राष्ट्रीय पूँजी – किसी राष्ट्र की सम्पूर्ण पूँजी के योग को राष्ट्रीय पूँजी कहते हैं; जैसे-राष्ट्रीय रेल, जहाज, कल-कारखाने आदि।

अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी – अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी वह पूँजी है, जिस पर किसी एक राष्ट्र का अधिकार न होकर अनेक राष्ट्रों का या विश्व के देशों का अधिकार होता है; जैसे–विश्व बैंक की पूँजी, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र संघ आदि।

(7) देशी पूँजी और विदेशी पूँजी

देशी पूँजी – जिस पूँजी पर अपने ही देशवासियों का व्यक्तिगत या सामूहिक अधिकार होता है, उसे देशी पूँजी कहते हैं। इस प्रकार की पूँजी का निर्माण अपने ही देश में होता है; जैसे-देशवासियों द्वारा जमा किया गया धन।

विदेशी पूँजी – विदेशी पूँजी उस पूँजी को कहते हैं, जो विदेशों से प्राप्त होती है। इस पूँजी का निर्माण एक देश में तथा प्रयोग दूसरे देश में होता है। उदाहरण के लिए आज हमारे देश में अमेरिका, इंग्लैण्ड, जर्मनी आदि देशों की पर्याप्त पूँजी अनेक कारखानों में लगी हुई है। यह हमारे देश के लिए विदेशी पूँजी है।

उत्पादन के उपादान के रूप में पूँजी का महत्त्व

उत्पादन के उपादान के रूप में पूँजी के महत्त्व को निम्नलिखित रूप में वर्णित किया जा सकता है –

1. उत्पादन का महत्त्वपूर्ण साधन – पूँजी उत्पादन का एक महत्त्वपूर्ण उपादान है। किसी भी उत्पादन | कार्य में पूंजी की मात्रा, उत्पत्ति के पैमाने तथा उत्पादन की तकनीकी पर पर्याप्त प्रभाव डालती है। यदि पूँजी समुचित मात्रा में उपलब्ध है तब पूँजी की मात्रा में वृद्धि करके बड़े पैमाने के उत्पादन के लाभ प्राप्त किये जा सकते हैं।

2. आर्थिक विकास का आधार – किसी भी देश के आर्थिक विकास में पूँजी की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। देश के प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग पूँजी की सहायता से ही सम्भव है। पूँजी के द्वारा ही उत्पादन में वृद्धि करके बढ़ती हुई श्रम-शक्ति को रोजगार दिया जा सकता है। पूँजी के द्वारा राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय तथा जीवन-स्तर में वृद्धि होती है।

3. औद्योगीकरण या बड़े पैमाने पर उत्पादन-कार्य – देश के औद्योगीकरण के लिए पूँजी का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना परम आवश्यक है। जिस देश के पास पर्याप्त पूँजी होगी वही देश पूँजी विनियोग के द्वारा विभिन्न प्रकार की मशीनों, यन्त्रों तथा नयी वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग करके उत्पादन की मात्रा बढ़ा सकता है। पूँजी के प्रयोग से ही उद्योग विकसित व शक्तिशाली बन सकते हैं।

4. कृषि उद्योग की उन्नति – भूमि उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। भूमि में अधिक उत्पादन के लिए पूँजी की आवश्यकता होती है तथा भूमि की उर्वरा शक्ति भी कृषि कार्य करने से कम होती जाती है। इसलिए भूमि में पूँजी का विनियोग किया जाना आवश्यक (UPBoardSolutions.com) है, जिससे उत्पादन में वृद्धि की जा सके तथा उर्वरा शक्ति को नष्ट होने से बचाया जा सके।

5. परिवहन के साधनों का विकास – किसी भी देश में जल, थल व वायु यातायात तभी विकसित अवस्था में हो सकते हैं, जब देश में पूँजी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। इसलिए यातायात के साधनों के विकास के लिए पूँजी का होना नितान्त आवश्यक है।

6. राजनीतिक स्थिरता एवं सैनिक शक्ति का आधार – पूँजी, विकास-प्रक्रिया में केन्द्रीय स्थान रखने के साथ-साथ राजनीतिक स्थिरता तथा सामरिक शक्ति में भी महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। जिस देश में पूँजी पर्याप्त मात्रा में होती है, उस देश की सैनिक शक्ति विकसित तथा सुदृढ़ होती है तथा राजनीतिक स्थिरता भी रहती है। पूँजी के अभाव में राष्ट्र अस्थिर हो जाता है तथा उसकी सुरक्षा-व्यवस्था जर्जर हो जाती है।

7. आर्थिक नियोजन में महत्त्व – विकासशील देश नियोजन के द्वारा अपना विकास करने हेतु प्रयासरत हैं। कोई भी देश नियोजन के माध्यम से तभी अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में सफल हो सकता है जब उसके पास पर्याप्त मात्रा में पूँजी होगी। पूँजी के अभाव में सभी पूर्व-नियोजित कार्य अधूरे रह जाते हैं। इसलिए नियोजन व आर्थिक विकास के लिए पूँजी का होना नितान्त आवश्यक है।

[नोट-पूँजी के लक्षणों के लिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न संख्या 5 देखें।]

प्रश्न 5.

पूँजी की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। [2016, 17]

या

पूँजी के किन्हीं तीन लक्षणों का वर्णन कीजिए। [2015, 16]

उत्तर :

साधारण बोलचाल की भाषा में पूँजी का अर्थ रुपया, पैसा, धन, सम्पत्ति आदि से लगाया जाता है, परन्तु अर्थशास्त्र में, “मनुष्य द्वारा उत्पादित धन का वह भाग जो और अधिक धन उत्पन्न करने में सहायक होता है, पूँजी कहलाता है।”

विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने पूँजी को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया है; जैसे –

प्रो० मार्शल के अनुसार, “प्रकृति के नि:शुल्क उपहारों को छोड़कर वह सब सम्पत्ति जिसके द्वारा और अधिक आये प्राप्त की जा सकती है, पूँजी कहलाती है।”

प्रो० चैपमैन के अनुसार, “पूँजी वह धन है, जो आय पैदा करता है अथवा आय के उत्पादन में सहायक होता है या जिसका इसे उपयोग करने का इरादा होता है।”

रिकार्डों के अनुसार, “पूँजी धन का वह भाग है, जिसका उत्पादन में प्रयोग किया जाता है।”

उपर्युक्त परिभाषाओं से पूँजी के निम्नलिखित गुणों का पता चलता है –

- पूँजी उत्पत्ति का मनुष्यकृत साधन है और इसलिए उसमें भूमि और प्राकृतिक साधनों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता। इसके अन्तर्गत केवल वे वस्तुएँ आती हैं, जिनका निर्माण मनुष्य द्वारा किया गया है।

- धन का केवल वह भाग ही पूँजी के अन्तर्गत आता है, जिसे और अधिक (UPBoardSolutions.com) धन पैदा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि उपभोग्य वस्तुओं को पूँजी के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता।

- चैपमैन ‘आय प्रदान करने को पूँजी का एक गुण मानते हैं। उनके अनुसार, धन का केवल वह भाग पूँजी है, जो आय प्रदान करता है।

पूँजी की विशेषताएँ (लक्षण)

उत्पत्ति के साधन के रूप में पूँजी की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं –

1. पूँजी उत्पादन का निष्क्रिय साधन है – पूँजी स्वयं धन पैदा करने की क्षमता नहीं रखती। भूमि की तरह पूँजी भी उत्पादन का निष्क्रिय उपादान है और मानव-श्रम के बिना उससे कुछ भी उत्पन्न नहीं किया जा सकता।

2. पूँजी उत्पत्ति का मनुष्यकृत साधन है – समस्त पूँजी मानव-श्रम का परिणाम है। प्राकृतिक साधनों पर मानव-श्रम के काम करने से ही पूँजीगत वस्तुएँ पैदा होती हैं। मशीनें, औजार, बिल्डिग आदि सभी मानव-श्रम द्वारा उत्पादित वस्तुएँ हैं।

3. पूँजी बचत का परिणाम है – बचत के द्वारा ही पूँजी-निर्माण सम्भव है। यदि समस्त उत्पादन का उपभोग कर लिया जाए तो बचत कुछ भी नहीं होगी और पूँजी का निर्माण भी नहीं होगा। व्यक्तियों अथवा समाज द्वारा अपनी आय में से बचाये हुए धन की सहायता से ही पूँजीगत वस्तुएँ या पूँजी का निर्माण किया जाता है।

4. पूँजी स्थायी नहीं होती उसमें घिसावट होती है – पूँजी को उत्पादन में प्रयोग किये जाने पर पूँजी का बराबर क्षय होता रहता है, इसलिए पूँजी के पुनरुत्पादन की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए-मशीन, यन्त्र, ट्रैक्टर आदि वस्तुएँ स्थायी नहीं हैं, क्योंकि उपभोग में आने पर एक समय के बाद ये नष्ट हो जाती हैं।

5. पूँजी की पूर्ति में परिवर्तन सम्भव है – भूमि की भाँति पूँजी की पूर्ति निश्चित नहीं होती। पूँजी को आवश्यकतानुसार घटाया-बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि पूँजी मानवकृतं साधन है।

6. पूँजी में उत्पादकता होती है – पूँजी में उत्पादकता का गुण पाया जाता है। पूँजी श्रम व भूमि के सहयोग से बड़ी मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं को उत्पन्न कर सकती है। इसलिए पूँजी को उत्पादकता बढ़ाने का महत्त्वपूर्ण साधन माना जाता है।

7. पूँजी आय प्रदान करती है – पूँजी का एक महत्त्वपूर्ण गुण यह (UPBoardSolutions.com) है कि उसके द्वारा आय प्राप्त की जा सकती है। लोग पूँजी का संचय इसी उद्देश्य से करते हैं, जिससे भविष्य में उससे आय प्राप्त कर सकें।

8. पूँजी अत्यधिक गतिशील होती है – उत्पत्ति के अन्य साधनों की अपेक्षा पूँजी में अधिक गतिशीलता पायी जाती है। पूँजी की गतिशीलता में महत्त्वपूर्ण बात यह है कि पूँजी में प्रयोग गतिशीलता तथा स्थान गतिशीलता दोनों पायी जाती हैं।

9. पूँजी उत्पादन का अनिवार्य साधन नहीं है – पूँजी उत्पादन का अनिवार्य साधन न होकर महत्त्वपूर्ण साधन है, क्योंकि बिना पूँजी के श्रम तथा भूमि के सहयोग से उत्पादन किया तो जा सकता है; परन्तु पूँजी के प्रयोग से उत्पादन की मात्रा में और अधिक वृद्धि सम्भव है। इस कारण पूँजी को उत्पाद का महत्त्वपूर्ण साधन कहा जा सकता है।

प्रश्न 6.

लाभ से क्या अभिप्राय है ? लाभ कितने प्रकार का होता है ? लाभ का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है ?

उत्तर :

लाभ

वितरण की प्रक्रिया में राष्ट्रीय आय का वह भाग, जो साहसी को प्राप्त होता है, लाभ कहलाता है।

प्रो० शुम्पीटर के अनुसार, “लाभ को नवप्रवर्तन करने का पुरस्कार, जोखिम उठाने का पुरस्कार तथा बाजार से अपूर्ण प्रतियोगिता के कारण उत्पन्न अनिश्चितताओं का परिणाम कहा जा सकता है। इसमें से कोई भी दशा अथवा दशाएँ आर्थिक लाभ को उत्पन्न कर सकती हैं।”

प्रो० वाकर के अनुसार, “लाभ योग्यता का लगान है।”

प्रो० नाईट के अनुसार, “लाभ अनिश्चितता को सहन करने के लिए मिलने वाला पुरस्कार है।”

प्रो० हाले के अनुसार, “लाभ व्यवसाय में जोखिम उठाने का पुरस्कार है।”

लाभ के प्रकार

लाभ निम्नलिखित दो प्रकार का होता है –

1. सकल लाभ – साधारण बोलचाल की भाषा में जिसे हम लाभ कहते हैं, अर्थशास्त्र में उसे कुल लाभ कहा जाता है। एक उद्यमी को अपने व्यवसाय अथवा फर्म में प्राप्त होने वाली कुल आय में से उसके कुल व्यय को घटाकरे जो शेष बचता है, वह कुल लाभ होता है। अत: कुल लाभ किसी उद्यमी को अपनी कुल आय में से कुल व्यय को घटाने के पश्चात् प्राप्त अतिरेक होता है। कुल लाभ उद्यमी के केवल जोखिम उठाने का प्रतिफल ही नहीं, (UPBoardSolutions.com) वरन् उसमें उसकी अन्य सेवाओं का प्रतिफल भी सम्मिलित रहता है। कुल आय में से उत्पत्ति के साधनों को दिये जाने वाले प्रतिफल (लगान, मजदूरी, वेतन तथा ब्याज) तथा घिसावट व्यय को निकालने के पश्चात् जो शेष बचता है, उसे ही कुल लाभ कहते हैं।

2. निवल लाभ या शुद्ध लाभ – शुद्ध लाभ वह लाभ है, जो उद्यमी को जोखिम उठाने के लिए मिलता है। इसमें किसी अन्य प्रकार का भुगतान सम्मिलित नहीं होता। एम०ई० टॉमस का मत है, “शुद्ध लाभ केवल जोखिम उठाने का ही पारितोषिक है।’ उद्यमी का अनिवार्य कार्य (जोखिम उठाना) ऐसा है जिसे वह केवल अकेला ही कर सकता है।

लाभ का निर्धारण : माँग और पूर्ति का सिद्धान्त

लाभ का निर्धारण उद्यमी की माँग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों द्वारा इन दोनों के साम्य बिन्दु पर होता है।

उद्यमी की माँग – उद्यमी उत्पादन कार्य के लिए उत्पादन के अन्य उपादानों भूमि, श्रम, पूँजी आदि की माँग करता है तथा ये अन्य उपादान उद्यमी की माँग करते हैं। कोई भी उत्पादन-कार्य उद्यमी के अभाव में सम्भव नहीं है। एक उद्यमी की माँग उसकी सीमान्त उत्पादकता पर निर्भर करती है। उद्यमी की सीमान्त उत्पादकता जितनी अधिक होती है उसकी माँग भी उतनी ही अधिक होती है।

उद्यम की पूर्ति – उद्यम की पूर्ति उद्यमियों द्वारा की जाती है। उद्यम की पूर्ति देश की जनसंख्या, उद्यमी के चरित्र तथा व्यवसाय की जोखिम के लिए पुरस्कार आदि पर निर्भर करती है। कोई भी उद्यमी दीर्घ काल तक हानि के लिए उत्पादन नहीं करेगा। उद्यमी की पूर्ति पर लाभ की दर का सीधा प्रभाव पड़ता है। लाभ की दर जितनी अधिक होगी, साहसी की पूर्ति भी उतनी ही अधिक होगी।

उद्यम की माँग व पूर्ति का सन्तुलन – जिस बिन्दु पर माँग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों द्वारा सन्तुलन स्थापित हो जाएगा, उसी सन्तुलन बिन्दु पर लाभ निर्धारित हो जाएगा। लाभ सदैव प्रतिशत में निर्धारित किया जाता है। यह उद्यम की माँग और पूर्ति पर निर्भर करता है।

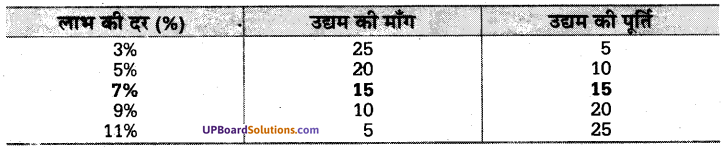

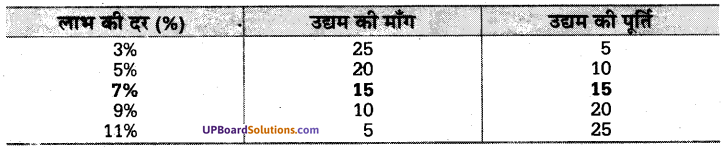

लाभ-निर्धारण सिद्धान्त को नीचे दी गयी सारणी से आसानी से समझा जा सकता है –

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि 7% लाभ की दर पर माँग व पूर्ति दोनों 15 हैं अर्थात् बराबर हैं; अतः लाभ का निर्धारण 7% होगा।

प्रश्न 7.

साहस अथवा उद्यम से आप क्या समझते हैं ? एक साहसी क्या कार्य करता है ?

या

उद्यम से आप क्या समझते हैं ? उत्पादन में उद्यमी का क्या महत्त्व है?

या

‘साहसी का अर्थ समझाइए। एक सफल साहसी के चार गुणों का वर्णन कीजिए। [2018]

उत्तर :

साहस अथवा उद्यम

प्रत्येक व्यवसाय या उत्पादन-कार्य में कुछ जोखिम (Risk) या अनिश्चितता अवश्य होती है, क्योंकि उत्पादन की मात्रा भविष्य की माँग पर आधारित होती है। यदि माँग का अनुपात ठीक रहता है तब उद्यमी को लाभ होता है, अन्यथा हानि ही होती है। उत्पादन-कार्य में लाभ व हानि दोनों की सम्भावना होती है। इस प्रकार अर्थशास्त्र में किसी उत्पादन या व्यवसाय की अनिश्चितता या जोखिम को साहस या उद्यम कहते हैं।” इसे अनिश्चितता को सहन करने वाले व्यक्ति को साहसी अथवा उद्यमी कहते हैं।

प्रो० जे०के० मेहता के अनुसार, “उत्पादन में सदैव कुछ-न-कुछ जोखिम रहता है। इस जं.खिम से उत्पन्न होने वाली हानियों को सहन करने के लिए किसी-न-किसी व्यक्ति की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति इन हानियों को सहन करता है, (UPBoardSolutions.com) उसे साहसी या उद्यमी कहते हैं।”

उद्यमी का महत्त्व

आधुनिक युग में साहसी या उद्यमी का स्थान महत्त्वपूर्ण है। वह सम्पूर्ण उत्पादन व्यवस्था का आधार, संचालक व निर्णायक है, क्योंकि प्रत्येक व्यवसाय में कुछ-न-कुछ जोखिम अवश्य होता है और जब तक इस जोखिम को उठाने के लिए कोई व्यक्ति तैयार नहीं होगा, तब तक व्यवसाय प्रारम्भ नहीं होगा। अतः उद्यमी का महत्त्व निम्नवत् व्यक्त किया जा सकता है –

- उद्यमी उत्पादन का आधार है।

- देश की आर्थिक उन्नति एवं विकास एक बड़ी सीमा तक कुशल और योग्य साहसियों पर निर्भर करता है।

- साहसी ही उत्पादन के अन्य उपादानों को पारिश्रमिकों का भुगतान करता है।

- साहसी वास्तव में एक सेनापति का कार्य करता है। अतः औद्योगिक संगठन में साहसी का महत्त्व अधिक है।

साहसी अथवा उद्यमी के कार्य

साहसी अथवा उद्यमी के कार्यों को निम्नलिखित तीन भागों में बाँटा जा सकता है –

(क) निर्णयात्मक कार्य – एक उद्यमी को निर्णय सम्बन्धी निम्नलिखित कार्य करने पड़ते हैं

- उद्योग या व्यवसाय का चुनाव

- वस्तु का चुनाव

- उत्पादन स्थल का चुनाव

- उत्पादन के आकार का निर्णय तथा

- उत्पादन के उपादानों का एकत्रीकरण।

(ख) वितरणात्मक कार्य – उद्यमी को उत्पादन-कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विभिन्न उपादानों का सहयोग प्राप्त करना पड़ता है। उत्पादन के उपादानों के सहयोग, त्याग एवं परिश्रम के लिए उद्यमी को उन्हें उचित पारिश्रमिक देना पड़ता है। यह पारिश्रमिक उद्यमी को उत्पादन के साधनों की सीमान्त उत्पादकता को ध्यान में रखकर देना होता है।

(ग) जोखिम सहन करने का कार्य – उत्पादन कार्य में सदैव कुछ-न-कुछ जोखिम अवश्य रहता है। उत्पादन के अन्य उपादानों को प्रत्येक दशा में अपना पारिश्रमिक चाहिए। उनका किसी प्रकार की हानि से कोई सम्बन्ध नहीं होता है। अत: व्यवसाय से सम्बन्धित सभी जोखिम उद्यमी को सहन करने पड़ते हैं।

उद्यमी (साहसी) के गुण

साहसी अथवा उद्यमी के प्रमुख गुण निम्नवत् हैं-

- उसे दूरदर्शी एवं उत्साही होना चाहिए।

- उसमें मनुष्य के स्वभाव, रुचि एवं योग्यता को परखने की क्षमता होनी चाहिए।

- उसमें तुरन्त एवं सही निर्णय लेने की योग्यता होनी चाहिए।

- उसमें आत्मविश्वास और साहस होना चाहिए।

- उसे पर्याप्त व्यावसायिक अनुभव एवं ज्ञान होना चाहिए।

- उसे अपने उद्योग से सम्बन्धित होने वाले नित नये आविष्कारों का ज्ञान होना चाहिए।

- उसे कुशल प्रशासक होना चाहिए अर्थात् व्यवसाय के प्रशासन में उसे उदार, निष्पक्ष एवं ईमानदार होना चाहिए।

प्रश्न 8.

वितरण की समस्या क्या है ? वितरण की प्रक्रिया को लिखिए।

या

वितरण किसे कहते हैं ?

उत्तर :

वितरण

साधारण बोलचाल की भाषा में ‘वितरण’ से आशय वस्तुओं को बाँटने से है। अर्थशास्त्र में, “उत्पादन जिन साधनों के सहयोग से प्राप्त होता है, उन्हीं साधनों में सम्पूर्ण उत्पादन को वितरित करने की प्रक्रिया वितरण कहलाती है। आर्थिक दृष्टि से (UPBoardSolutions.com) वितरण राष्ट्रीय सम्पत्ति को विभिन्न वर्गों में बाँटने की क्रिया की ओर संकेत करता है।”

आधुनिक औद्योगिक युग में उत्पादन की प्रक्रिया जटिल होती जा रही है। आज प्रतिस्पर्धा के युग में उत्पादन बड़े पैमाने पर श्रम-विभाजन व मशीनीकरण द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। उत्पादन-कार्य में उत्पादन के साधनों, भूमि, श्रम, पूँजी, संगठन व साहस अपना सहयोग देते हैं। चूंकि उत्पादन समस्त उत्पत्ति के साधनों का प्रतिफल है, अत: यह प्रतिफल सभी उत्पत्ति के साधनों में उनके पुरस्कार के रूप में वितरित किया जाना चाहिए अर्थात् कुल उत्पादन में से श्रम को उसके पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली मजदूरी, भूमि को लगान, पूँजी को ब्याज, संगठनकर्ता को वेतन तथा साहसी को लाभ मिलना चाहिए। उत्पत्ति के साधनों को उनका पुरस्कार कुल उत्पादन में से किस आधार पर दिया जाए, यह वितरण की केन्द्रीय समस्या है।

वितरण की समस्या को समझने के लिए निम्नलिखित चार बिन्दुओं का विवेचन आवश्यक है –

1. वितरण किसका होता है या किसका होना चाहिए – वितरण में सर्वप्रथम यह समस्या उत्पन्न होती है कि वितरण कुल उत्पादन का किया जाए या शुद्ध उत्पादन का। वितरण कुल उत्पादन का नहीं किया जाता, वरन् कुल उत्पादन में से अचल सम्पत्ति पर ह्रास व्यय, चल पूँजी का प्रतिस्थापन व्यय, करों के भुगतान का व्यय, बीमे की प्रीमियम आदि व्यय को घटाने के पश्चात् जो वास्तविक या शुद्ध उत्पादन बचता है उसका वितरण किया जाता है। फर्म की दृष्टि से भी वास्तविक या शुद्ध उत्पत्ति का ही वितरण हो सकता है, कुल उत्पत्ति का नहीं। यह वास्तविक उत्पत्ति ही उत्पत्ति के साधनों के बीच बाँटी जानी चाहिए। राष्ट्र की दृष्टि से राष्ट्रीय आय अथवा राष्ट्रीय लाभांश का वितरण उत्पत्ति के समस्त साधनों में होता है।

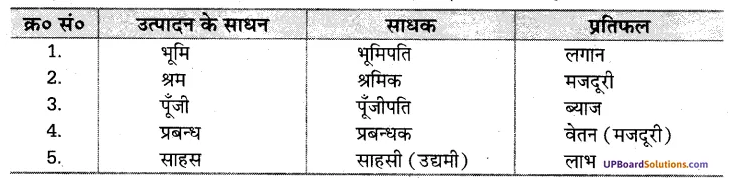

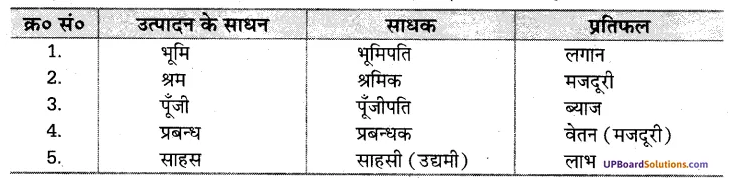

2. वितरण किनमें होता है या किनमें होना चाहिए – वितरण की दूसरी महत्त्वपूर्ण समस्या यह है कि वितरण किनमें होना चाहिए? उत्पादन में उत्पत्ति के जिन उपादानों (भूमि, श्रम, पूँजी, संगठन और साहस) ने सहयोग किया है, शुद्ध उत्पादन का बँटवारा उन्हीं को किया जाना चाहिए। उत्पादन के उपादानों (भूमि, श्रम, पूँजी, संगठन एवं साहस) के स्वामी क्रमशः भूमिपति, श्रमिक, पूँजीपति, प्रबन्धक एवं साहसी कहलाते हैं, इन्हीं को राष्ट्रीय लाभांश में से भाग मिलता है। राष्ट्रीय लाभांशों में से भूमिपति का दिया गया भांग लगान, श्रमिक को मजदूरी, पूँजीपति को ब्याज, प्रबन्धक को वेतन तथा साहसी को प्राप्त होने वाला प्रतिफल लाभ कहा जाता है।

3. उत्पादन का क्रम क्या रहता है या क्या होना चाहिए – प्रत्येक उद्यमी उत्पादन के पूर्व यह अनुमान लगाता है कि वह जिस वस्तु का उत्पादन करना चाहता है, उसे उस व्यवसाय में कितनी शुद्ध उत्पत्ति प्राप्त हो सकेगी। इस अनुमानित वास्तविक उत्पत्ति में से उत्पत्ति के अन्य चार उपादानों को अनुमानित पारिश्रमिक देना पड़ेगा। जब उद्यमी उत्पादन-कार्य आरम्भ करने का निश्चय कर लेता है तो वह उत्पत्ति के उपादानों के स्वामियों से उसके पुरस्कार के सम्बन्ध में सौदा तय कर लेता है और अनुबन्ध । के अनुसार समय-समय पर उन्हें पारिश्रमिक देता रहता है। समस्त उपादानों को उनका पारिश्रमिक देने के उपरान्त जो शेष बचता है, वह उसका लाभ होता है। ऐसी स्थिति में कभी-कभी उसे हानि भी सहन करनी पड़ती है। उद्यमी को यह प्रयास रहता है कि उसे अपने व्यवसाय में हानि न हो। इस कारण वह उत्पत्ति के अन्य साधनों को कम-से-कम पारिश्रमिक देने का प्रयास करता है। इस कारण वितरण की समस्या उत्पन्न हो जाती है।

4. वितरण में प्रत्येक उपादान का भाग किस प्रकार निर्धारित किया जाता है या किया जाना चाहिए – संयुक्त उत्पादन में से प्रत्येक उपादान का भाग किस आधार पर निश्चित किया जाए, इस सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद हैं। प्रो० एडम स्मिथ तथा रिकार्डो ने वितरण का परम्परावादी सिद्धान्त दिया है, जिसके अनुसार राष्ट्रीय आय में से सर्वप्रथम भूमि का पुरस्कार अर्थात् लगान दिया जाए, उसके बाद श्रमिकों की मजदूरी, अन्त में जो शेष बचता है उसमें से पूँजीपति को ब्याज एवं साहसी को लाभ के रूप में मिलना चाहिए। रिकार्डों के अनुसार, लगान का निर्धारण सीमान्त व अधिसीमान्त भूमि के उत्पादन के द्वारा निर्धारित होना चाहिए तथा मजदूरों को ‘मजदूरी कोष’ से पुरस्कार प्राप्त होना चाहिए। जे०बी० क्लार्क, विक्स्टीड एवं वालरस ने वितरण के ‘सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त’ का (UPBoardSolutions.com) प्रतिपादन किया है। इनके अनुसार, “किसी साधन का पुरस्कार अथवा उसकी कीमत उसकी सीमान्त, उत्पादकता द्वारा निर्धारित होती है; अर्थात् एक साधन का पुरस्कार उसकी सीमान्त उत्पादकता के बराबर होता है।” सीमान्त उत्पादकता ज्ञात करना एक दुष्कर कार्य है। वितरण का आधुनिक सिद्धान्त माँग व पूर्ति का सिद्धान्त है। इसके अनुसार संयुक्त उत्पत्ति में, उत्पत्ति के किसी उपादान का भाग उस उपादान की माँग और पूर्ति की शक्तियों के अनुसार उस स्थान पर निर्धारित होता है, जहाँ पर उपादान की माँग और पूर्ति दोनों ही बराबर होते हैं।

प्रश्न 9.

वितरण से आप क्या समझते हैं? इसका क्या महत्त्व है ? वितरण किन-किन में किया जाता है ?

उत्तर :

वितरण

साधारण बोलचाल की भाषा में ‘वितरण’ से आशय वस्तुओं को बाँटने से है। प्राचीन काल में मनुष्य स्वावलम्बी था। वह अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं तथा अपने परिवार की सहायता से ही कर लेता था। अत: प्राचीन काल में उत्पादन का वितरण करने की आवश्यकता उत्पन्न ही नहीं हुई। परन्तु सभ्यता के विकास के साथ-साथ धनोत्पादन की प्रक्रिया में अन्य साधनों का सहयोग बढ़ता गया तथा धनोत्पादन सामूहिक प्रयत्नों का परिणाम हो गया। परिणामस्वरूप इस संयुक्त उत्पादन को विभिन्न सहयोगी साधनों में बाँटने की आवश्यकता पैदा हुई। अतः अर्थशास्त्र का वह विभाग जिसमें यह अध्ययन किया जाता है कि उत्पादित वस्तुओं को उत्पादन के विभिन्न साधनों में कैसे वितरित किया जाए, वितरण कहलाता है।

प्रो० चैपमैन के अनुसार, “वितरण में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि समाज में उत्पादन के विभिन्न साधनों के सहयोग से जिस सम्पत्ति का उत्पादन होता है, उसका बँटवारा इन साधनों के बीच कैसे किया जाए।”

वितरण किन-किन में किया जाता है ?

संयुक्त उत्पत्ति को उत्पादन के विविध उपादानों में वितरित करने की क्रिया का ही नाम वितरण है।” वितरण उत्पादन के विभिन्न साधनों, उनकी सेवाओं के बदले प्रतिफल के रूप में किया जाता है। उत्पादन के साधन, साधक तथा प्रतिफल को निम्नांकित तालिका द्वारा समझा जा सकता है –

वितरण का महत्त्व

वितरण के महत्त्व को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है –

- वितरण द्वारा यह निर्धारित होता है कि उत्पादन के विभिन्न साधनों के सहयोग से प्राप्त उत्पादन को विभिन्न उपादानों के मध्य किस प्रकार वितरित किया जाए, जिससे सभी साधनों को अपनी-अपनी सेवाओं के बदले उचित प्रतिफल मिल सके।

- वितरण द्वारा यह भी निर्धारित होता है कि साधनों का प्रतिफल किस सिद्धान्त पर आधारित हो और वितरण का क्रम क्या रहे।

- राष्ट्रीय आय का न्यायपूर्ण वितरण समाज में आर्थिक एवं सामाजिक (UPBoardSolutions.com) विषमताओं को कम करने में सहायक होता है।

प्रश्न 10.

रिकार्डों के लगान सिद्धान्त को स्पष्ट कीजिए।

या

लगान से क्या आशय है ? लगान का आधुनिक सिद्धान्त लिखिए। [2011]

उत्तर :

भूमि के स्वामी को प्रतिफल के रूप में उत्पादन में से जो भाग मिलता है, उसे लगान कहते हैं। दूसरे शब्दों में, सामान्यतः लगान का अभिप्राय भूमि, मकान, मशीन आदि के उपयोग के लिए उसके मालिक को दिये गये किराये से होता है। लगान निर्धारण के सम्बन्ध में दो प्रकार के सिद्धान्त प्रचलित हैं-पहला रिकार्डों का लगान सिद्धान्त और दूसरा माँग-पूर्ति का आधुनिक लगान सिद्धान्त।

रिकार्डों का लगान सिद्धान्त-रिका के अनुसार केवल भूमि ही लगान प्राप्त कर सकती है, क्योंकि भूमि में कुछ ऐसी विशेषताएँ विद्यमान हैं जो अन्य साधनों में नहीं होतीं; जैसे-भूमि प्रकृति का नि:शुल्क उपहार है, भूमि सीमित होती है आदि। रिकार्डो ने इस सिद्धान्त की व्याख्या भूमि के आधार पर की है।

रिकार्डों के अनुसार, “लगान भूमि की उपज को वह भाग है जो भूमि के स्वामी को भूमि की मौलिक तथा अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के लिए दिया जाता है।”

रिकाडों के अनुसार, सभी भूमियाँ एक समान नहीं होतीं उनमें उपजाऊ शक्ति तथा स्थिति में अन्तर पाया जाती है। कुछ भूमियाँ अधिक उपजाऊ तथा अच्छी स्थिति वाली होती हैं तथा कुछ अपेक्षाकृत घटिया होती हैं। जो भूमि स्थिति एवं उर्वरता दोनों ही दृष्टिकोण से सबसे घटिया भूमि हो तथा जिससे उत्पादन व्यय के बराबर ही उपज मिलती हो, अधिक नहीं, उस भूमि को रिकाडों ने सीमान्त भूमि कहा है। रिकाडों ने सीमान्त भूमि की अपेक्षा अधि-सीमान्त भूमि को बेहतर माना है। अतः रिकार्डों के अनुसार, “लगान अधि-सीमान्त और सीमान्त भूमि से उत्पन्न होने वाली उपज का अन्तर होता है।’ चूंकि सीमान्त भूमि से केवल उत्पादन व्यय के बराबर उपज मिलती है और कुछ अतिरिक्त नहीं मिलती, इसलिए रिकार्डों के अनुसार ऐसी भूमि पर कुछ अधिशेष (लगान) भी नहीं होता अर्थात् सीमान्त भूमि लगानरहित भूमि होती है।

उदाहरण – मान लिया कि ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ व ‘घ’ भूमि के चार टुकड़े हैं, जिन पर क्रमशः 10, 20, 30 व 40 क्विण्टल गेहूं उत्पन्न होता है। ‘क’ सीमान्त भूमि है तथा ‘ख’, ‘ग’ व ‘घ’ अधि-सीमान्त भूमि। अतः ‘ख’, ‘ग’ व ‘घ’ भूमि पर 10, 20 व 30 क्विण्टल गेहूँ के रूप में लगान प्राप्त होता है।

लगान का आधुनिक सिद्धान्त – आधुनिक अर्थशास्त्री यह मानते हैं कि लगाने का निर्धारण माँग-पूर्ति के आधार पर होता है। इनका कहना है कि उत्पादन का प्रत्येक साधन अपनी विशिष्टता के आधार पर लगान प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उत्पत्ति के सभी साधन परिमाण में सीमित होते हैं। उनके अनुसार लगान तो साधन की विशिष्टता के लिए पुरस्कार है।

वास्तव में, लगान उत्पन्न होने का मुख्य कारण उत्पादन के साधनों का माँग की तुलना में सीमित होना है। इस मत की मुख्य प्रतिपादक जॉन रॉबिन्सन हैं। इनके अनुसार, “लगान की धारणा का सार वह आधिक्य है, जो एक साधन की इकाई उसे न्यूनतम आय (UPBoardSolutions.com) के ऊपर प्राप्त करती है, जो साधन को अपना कार्य करते रहने के लिए आवश्यक है।

इस प्रकार लगान एक आधिक्य (बचत) है, जो किसी साधन की एक इकाई को उसके कुल पूर्ति मूल्य के अतिरिक्त प्राप्त होता है। कुल पूर्ति मूल्य वह न्यूनतम राशि है, जो किसी साधन को वर्तमान व्यवसाय में बनाये रखने के लिए आवश्यक है। इसे ‘अवसर लागत’ अथवा हस्तान्तरण आय’ भी कहते हैं। सूत्रे रूप में, लगान को निम्नवत् व्यक्त किया जा सकता है

लगान = साधन की वास्तविक आय – अवसर लागत

इस अवधारणा के दो प्रमुख बिन्दु हैं—प्रथम, उत्पादन के सभी साधन लगान प्राप्त कर सकते हैं तथा द्वितीय, सेवाओं के हस्तान्तरण के द्वारा लगान की उपलब्धता सुनिश्चित होती है।

उदाहरण – मान लिया कि, एक प्रबन्धक अपने कार्य/सेवा के बदले ₹ 40,000 प्राप्त करता है। यदि वह दूसरे सर्वश्रेष्ठ उद्योग में ₹ 35,000 कमा सकता है, तो यह उसकी सेवाओं की न्यूनतम पूर्ति कीमत होगी। यहाँ वह ₹ 5,000 अतिरिक्त (40,000 – 35,000 = ₹ 5,000) कमाता है। यही लगान है।

इस प्रकार आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार –

- उत्पादन का प्रत्येक साधन लगान प्राप्त कर सकता है।

- लगान विशिष्टता का परिणाम है। जो साधन जिस अंश तक विशिष्ट होता है, उसे उस अंश तक ही लगान प्राप्त होता है।

- लगान = साधन की वास्तविक आय – अवसर लागत।

प्रश्न 11.

मजदूरी से क्या तात्पर्य है ? इसका निर्धारण किस प्रकार होता है ? स्पष्ट कीजिए। [2013]

या

मजदूरी का अर्थ लिखिए। मजदूरी का निर्धारण कैसे होता है ? [2011]

या

मजदूरी को परिभाषित कीजिए तथा उसके प्रकारों को बताइए। [2018]

उत्तर :

मजदूरी

श्रम उत्पादन का सक्रिय साधन है। उत्पादन में श्रम का सक्रिय योगदान रहता है। अत: संयुक्त उत्पत्ति में से उत्पादन के अन्य साधनों की तरह श्रम साधन को भी एक भाग प्राप्त होता है। यह भाग अर्थव्यवस्था में मजदूरी (Wages) कहलाता है। अतः मजदूरी संयुक्त उत्पत्ति में से श्रम को प्राप्त होने वाला भाग है। दूसरे शब्दों में, श्रम के प्रयोग के लिए दी गयी कीमत मजदूरी है।

अर्थशास्त्र में मजदूरी शब्द की व्याख्या निम्नलिखित दो दृष्टिकोणों से की जा सकती है –

1. संकुचित अर्थ में

प्रो० बेन्हम के अनुसार, “मजदूरी मुद्रा के रूप में भुगतान है, जो समझौते के अनुसार एक स्वामी अपने सेवक को उसकी सेवाओं के बदले में देता है।”

प्रो० जीड के अनुसार, “मजदूरी शब्द का प्रयोग प्रत्येक प्रकार के श्रम की कीमत के अर्थ में नहीं करना चाहिए, वरन् इसका अर्थ उद्यमी द्वारा भाड़े पर प्राप्त किये गये श्रम की कीमत के लिए करना चाहिए।’

2. व्यापक अर्थ में

प्रो० मार्शल के अनुसार, “श्रम की सेवा के लिए दिया गया मूल्य मजदूरी है।”

प्रो० सेलिगमैन के अनुसार, “श्रम का वेतन मजदूरी है।”

भेद या प्रकार

श्रमिकों को श्रम के बदले में जो मजदूरी प्राप्त होती है, वह या तो मुद्रा के रूप में प्राप्त हो सकती हैं या वस्तुओं व सेवाओं के रूप में। इस आधार पर मजदूरी को दो भागों में बाँटा जा सकता है –

1. नकद या मौद्रिक मजदूरी – मुद्रा के रूप में श्रमिक को जो भुगतान किया जाता है उसे मौद्रिक मजदूरी या नकद मजदूरी कहते हैं।

2. असल या वास्तविक मजदूरी – श्रमिक को नकद मजदूरी के रूप में प्राप्त मुद्रा के बदले में प्रचलित मूल्य पर जितनी वस्तुएँ तथा सेवाएँ प्राप्त होती हैं, वे सब मिलकर उसकी असल या वास्तविक मजदूरी को सूचित करती हैं। वास्तविक मजदूरी के अन्तर्गत उन सभी वस्तुओं और सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है जो श्रमिक को नकद मजदूरी के अतिरिक्त प्राप्त होती हैं; जैसे-कम कीमत पर मिलने वाला राशन, बिना किराए का मकान, पहनने के लिए मुफ्त वस्त्र व अन्य सुविधाएँ।

मजदूरी का निर्धारण

मजदूरी निर्धारण के अनेक सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं। इनमें माँग व पूर्ति का सिद्धान्त’ सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। इस सिद्धान्त के अनुसार जिस प्रकार वस्तु का मूल्य उसकी माँग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है उसी प्रकार मजदूरी भी, जो श्रम का मूल्य है, श्रम की माँग व पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है।

मजदूरी के माँग और पूर्ति के सिद्धान्त की मान्यताएँ निम्नलिखित हैं –

- साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पायी जाती है।

- उत्पत्ति-ह्रास नियम क्रियाशील होता है।

- सभी श्रमिक समान रूप से कुशल एवं योग्य होते हैं।

सिद्धान्त का कथन – “मजदूरी का निर्धारण श्रम की माँग तथा पूर्ति की शक्तियों के द्वारा होता है। जिस बिन्दु पर श्रम की माँग तथा पूर्ति बराबर हो जाती है, वहीं पर मजदूरी निर्धारित हो जाती है।”

श्रम की माँग – श्रम की माँग उत्पादकों द्वारा की जाती है, जो उसकी उत्पादकता पर निर्भर करती है। उत्पादन में श्रम की अतिरिक्त इकाइयाँ तब तक लगी रहती हैं, जब तक कि अतिरिक्त इकाई को लगाने से प्राप्त उत्पादन अर्थात् सीमान्त उत्पादन (UPBoardSolutions.com) श्रम को दी जाने वाली कीमत के बराबर न हो जाए। अतः श्रम की सीमान्त उत्पादकता उसकी अधिकतम मजदूरी होती है। इससे अधिक मजदूरी देने को उत्पादक तैयार नहीं होगा।

श्रम की पूर्ति – श्रम की पूर्ति श्रमिकों द्वारा की जाती है। जिस प्रकार किसी वस्तु की पूर्ति उसकी उत्पादन लागत पर निर्भर करती है, उसी प्रकार श्रम की पूर्ति श्रम की उत्पादन-लागत (श्रमिक के जीवन स्तर को बनाये रखने के लिए व्यय) पर निर्भर करती है। अत: मजदूरी की निचली सीमा श्रमिकों के जीवन-स्तर द्वारा तय होती है। श्रमिक जीवन-स्तर की लागत से कम मजदूरी पर काम करने को तैयार नहीं होंगे। जैसे-जैसे दैनिक मजदूरी की दर बढ़ती जाती है वैसे-वैसे श्रमिकों की माँग में कमी होती जाती है।

माँग और पूर्ति का साम्य अर्थात् मजदूरी का निर्धारण – श्रम की अधिकतम ‘माँग कीमत’ उसकी सीमान्त उत्पादकता के बराबर होती है तथा न्यूनतम ‘पूर्ति कीमत’ उसके जीवन-स्तर की लागत के बराबर होती है। मजदूरी का निर्धारण इन दो सीमाओं के बीच उस बिन्दु पर होता है, जहाँ श्रम की माँग उसकी कीमत के बराबरं हो जाती है।

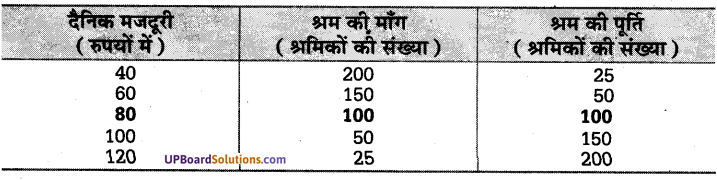

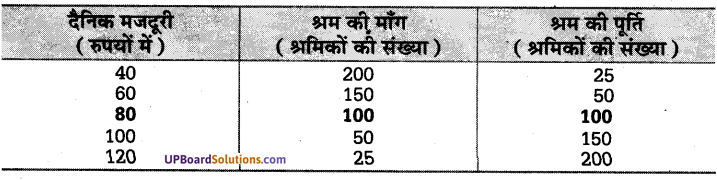

उपर्युक्त सिद्धान्त को निम्नांकित सारणी के द्वारा समझा जा सकता है –

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि जैसे-जैसे दैनिक मजदूरी की दर बढ़ती है, वैसे-वैसे श्रमिकों की माँग कम होती जाती है। ₹ 40 व ₹ 60 दैनिक मजदूरी की दर पर श्रम की माँग, श्रम की पूर्ति से अधिक है। इसके विपरीत जब दैनिक मजदूरी की दर ₹ 100 व ₹ 120 है, तो श्रम की पूर्ति श्रम की मॉग से अधिक हो जाती है। अतः ये चारों बिन्दु असन्तुलन के बिन्दु हैं।

साम्य बिन्दु वह है जहाँ दैनिक मजदूरी की दर ₹ 80 है तथा श्रमिकों की माँग व पूर्ति भी बराबर है। मजदूरी का निर्धारण इसी बिन्दु पर होगा।

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

श्रम की परिभाषा दीजिए। कुशल तथा अकुशल श्रम में क्या अन्तर है ? [2014]

या

कुशल एवं अकुशल श्रम में अन्तर स्पष्ट कीजिए। [2009, 10, 14]

उत्तर :

परिभाषा –“श्रम मनुष्य को वह शारीरिक तथा मानसिक प्रयत्न है, जो किसी प्रतिफल की इच्छा से किया जाता है।”

कुशल तथा अकुशल श्रम में अन्तर – जिस श्रम के लिए किसी विशेष प्रकार की शिक्षा या प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, वह ‘कुशल श्रम’ कहलाता है; जैसे–अध्यापक, वकील, डॉक्टर आदि का श्रम। ‘ इसके विपरीत, जिस श्रम के लिए किसी प्रकार (UPBoardSolutions.com) की शिक्षा या प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, वह अकुशल श्रम कहलाता है; जैसे-चौकीदारी अथवा साधारण मजदूरी का कार्य।

प्रश्न 2.

पूँजी की परिभाषा दीजिए। देश के आर्थिक विकास में पूँजी के दो कार्य भी लिखिए।

उत्तर :

परिभाषा – “पूँजी वह धन है जो आय पैदा करता है अथवा आय के उत्पादन में सहायक होता है।” देश के आर्थिक विकास में पूँजी के दो प्रमुख कार्य हैं-

- पूँजी से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तथा

- पूँजी निर्धनता के दुश्चक्र को तोड़ती है।

प्रश्न 3.

उत्पादन और वितरण को परिभाषित कीजिए।

उत्तर :

साधारण बोलचाल की भाषा में उत्पादन का अर्थ किसी वस्तु या पदार्थ के निर्माण से होता है, किन्तु वैज्ञानिकों का मत है कि मनुष्य न तो किसी वस्तु या पदार्थ को उत्पन्न कर सकता है और न ही नष्ट कर सकता है। वह केवल पदार्थ या वस्तुओं के स्वरूप को बदलकर उन्हें अधिक उपयोगी बना सकता है। दूसरे शब्दों में, वह वस्तु में उपयोगिता का सृजन कर सकता है। अत: थॉमस के अनुसार, “वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि करना ही उत्पादन है।”

साधारण बोलचाल की भाषा में ‘वितरण’ से आशय वस्तुओं को बाँटने से है। अर्थशास्त्र में, “उत्पादन जिन साधनों के सहयोग से प्राप्त होता है, उन्हीं साधनों में सम्पूर्ण उत्पादन को वितरित करने की प्रक्रिया वितरण कहलाती है। आर्थिक दृष्टि से वितरण राष्ट्रीय सम्पत्ति को विभिन्न वर्गों में बाँटने की क्रिया की ओर संकेत करता है।”

प्रश्न 4.

लाभ की परिभाषा दीजिए। लाभ किसे प्राप्त होता है ?

या

लाभ से आप क्या समझते हैं ?

उत्तर :

उत्पादन के पाँच उपादान हैं-भूमि, श्रम, पूँजी, संगठन और उद्यम। इनमें उद्यम सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। उद्यमी (साहसी) ही उत्पादन के उपादानों को जुटाता है, उपादानों के स्वामियों को उनके प्रतिफल का भुगतान करता है और उत्पादन-सम्बन्धी सभी प्रकार की जोखिम उठाती है। उत्पादन के सभी उपादानों का भुगतान करने के बाद जो कुछ भी शेष बचता है, वही उसका प्रतिफल या लाभ होता है। अतः राष्ट्रीय आय का वह अंश, जो (UPBoardSolutions.com) उद्यमी को प्राप्त होता है, लाभ कहलाता है।

लाभ की प्रमुख परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं –

थॉमस के अनुसार, “लाभ उद्यमी का पुरस्कार है।”

वाकर के अनुसार, “लाभ योग्यता का लगान है।”

मार्शल के अनुसार, “राष्ट्रीय लाभांश का वह भाग, जो उद्यमी को व्यवसाय की जोखिम उठाने के प्रतिफल रूप में प्राप्त होता है, लाभ कहलाता है।”

प्रश्न 5.

ब्याज का क्या अर्थ है? ब्याज क्यों लिया जाता है ?

उत्तर :

ब्याज का अर्थ-पूँजी उत्पादन का प्रमुख साधन है। व्यक्ति अपनी आय में से आवश्यकताओं में कटौती करके कुछ बचत अवश्य करता है। उस बचत का उपयोग वह दो प्रकार से करता है –

- स्वयं विनियोग कर मूल से अधिक धन का अर्जन करता है।

- बचत को विनियोग के इच्छित अन्य व्यक्ति को वह पूँजी के उपयोग के लिए देता है, जिसके बदले में विनियोगकर्ता उस व्यक्ति को कुछ अतिरिक्त धन प्रदान करता है।

इस प्रकार स्वयं विनियोग द्वारा मूलधन से अधिक धन का अर्जन करना अथवा विनियोगकर्ता द्वारा मूलधन से अतिरिक्त का अंश प्रदान करना ब्याज कहलाता है। मूलधन से अतिरिक्त धन कमाने की इच्छा से ब्याज लिया जाता है।

प्रश्न 6.

संगठन किसे कहते हैं ? आधुनिक युग में इसका क्या महत्त्व है ? [2018]

या

उत्पादन प्रक्रिया में संगठन की भूमिका बताइए।

उत्तर :

उत्पादन के विभिन्न उपादानों को उचित व आदर्श अनुपात में जुटाकर अधिक उत्पादन करने के कार्य को संगठन कहा जाता है और जो व्यक्ति इस कार्य को सम्पादित करता है, उसे संगठनकर्ता, प्रबन्धक़ या व्यवस्थापक कहते हैं। संक्षेप में, जो व्यक्ति संगठन का कार्य करता है, उसे संगठनकर्ता कहते हैं।

संगठन का महत्त्व –

- आधुनिक युग में बड़े पैमाने के उत्पादन, श्रम-विभाजन आदि के कारण उत्पादन प्रणाली अत्यन्त जटिल हो गयी है। इस कारण यह आवश्यक हो गया है कि उत्पत्ति के साधनों को उचित अनुपात में मिलाया जाए तथा उनमें प्रभावपूर्ण समायोजन स्थापित किया जाए जिससे कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन किया जा सके। इस कार्य को संगठनकर्ता ही सम्पादित कर सकता है।

- वर्तमान समय में उत्पादन की कुशलता प्रबन्धक की योग्यता तथा कुशलता पर भी निर्भर होती है। यदि प्रबन्धक योग्य, ईमानदार तथा व्यवहारकुशल है, तब उत्पादन अधिक तथा श्रेष्ठ होगा, जिससे व्यवसाय में अधिकतम लाभ प्राप्त होगा।

- संगठनकर्ता का महत्त्व पूँजीवादी, समाजवादी तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था सभी में बढ़ता जा रहा है।

- बिना उचित प्रबन्ध के बड़े पैमाने का उत्पादन कठिन ही नहीं, वरन् असम्भव भी है।

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्रबन्धक ही वास्तव में उद्योगरूपी शरीर (UPBoardSolutions.com) का मस्तिष्क अथवा उसकी जीवनदायिनी शक्ति है। बिना प्रबन्धक के उत्पादन-कार्य कठिन ही नहीं वरन् असम्भव भी है।

प्रश्न 7.

पूँजी और धन में क्या अन्तर है ? स्पष्ट कीजिए। [2009]

उत्तर :

पूँजी और धन में अन्तर – वे सभी वस्तुएँ जो उपयोगी, दुर्लभ तथा विनिमय साध्य होती हैं, धन कहलाती हैं; चाहे उत्पादन कार्य में उनका उपयोग किया जाए अथवा नहीं, परन्तु पूँजी धन का केवल वह भाग है जो उत्पादन-कार्य में लगा हुआ होता है। इस प्रकार पूँजी और धन के अन्तर को स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि समस्त पूँजी धन होती है, परन्तु समस्त धन को पूँजी नहीं कहा जा सकता। पूँजी धन . का एक अंग है। उदाहरण के लिए यदि रुपये-पैसे हमारे पास हैं, तो यह धन कहा जाएगा, परन्तु यदि रुपये-पैसे को ज़मीन में गाड़कर रख दिया जाए तो वह पूँजी नहीं होगा, क्योंकि उसका उपयोग उत्पादन के लिए नहीं हो रहा है। वही धन पूँजी है, जो उत्पादन में लगा हो। इस प्रकार समस्त धन पूँजी नहीं होता, परन्तु समस्त पूँजी धन होती है।

प्रश्न 8.

संगठन से क्या समझते हो? संगठनकर्ता के दो कार्य लिखिए। [2013, 14, 17, 18]

उत्तर :

उत्पादन के विभिन्न उपादानों (भूमि, श्रम व पूँजी) को एकत्रित करके उन्हें उचित व आदर्श अनुपात में उत्पादन कार्य में लगाना संगठन कहलाता है और जो व्यक्ति इस कार्य को सम्पादित करता है उसे संगठनकर्ता, प्रबन्धक, प्रबन्ध संचालक, संचालक या व्यवस्थापक कहते हैं। इस प्रकार संगठनकर्ता प्रबन्ध का कार्य करता है।

संगठनकर्ता के कार्य

संगठनकर्ता के अग्रलिखित प्रमुख कार्य होते हैं –

- उत्पादन की योजना का निर्माण करना – उद्यमी के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संगठनकर्ता . उत्पादन की विस्तृत योजना का निर्माण करता है। उत्पादन कब, कहाँ और कितनी मात्रा में किया जाए, इन सब बातों का निर्धारण संगठनकर्ता को स्वयं करना होता है।

- उत्पादन के विभिन्न साधनों का प्रबन्ध – संगठनकर्ता उत्पादने की प्रकृति के अनुरूप उत्पत्ति के साधनों ‘भूमि, श्रम, पूँजी’ को एकत्रित करता है।

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

उत्पादन के पाँच साधनों के नाम लिखिए। [2011]

उत्तर :

उत्पादन के पाँच साधनों के नाम हैं

- भूमि

- श्रम

- पूँजी

- प्रबन्ध (संगठन) तथा

- साहस।

प्रश्न 2.

भूमि और श्रम में एक असमानता लिखिए।

उत्तर :

भूमि उत्पादन का निष्क्रिय साधन है, जबकि श्रम उत्पादन का सक्रिय साधन।

प्रश्न 3.

उत्पादन के कोई दो प्रकार बताइट।

उत्तर :

उत्पादन के दो प्रकार हैं

- रूप-परिवर्तन द्वारा उत्पादन तथा

- स्थान परिवर्तन द्वारा उत्पादन।

प्रश्न 4.

भूमि का अर्थ लिखिए।

या

भूमि का क्या तात्पर्य है ? स्पष्ट कीजिए। [2009]

उत्तर :

“अर्थशास्त्र में भूमि के अन्तर्गत न केवल जमीन की ऊपरी सतह वरन् वे समस्त वस्तुएँ एवं शक्तियाँ सम्मिलित की जाती हैं, जिन्हें प्रकृति ने नि:शुल्क उपहार के रूप में मनुष्य को प्रदान किया है।’

प्रश्न 5.

श्रम से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर :

प्रो० मार्शल के अनुसार, “श्रम का अर्थ मनुष्य के आर्थिक कार्य से है, चाहे वह हाथ से किया जाए यो मस्तिष्क से।”

प्रश्न 6.

श्रमं कितने प्रकार का होता है ?

उत्तर :

श्रम मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है –

- उत्पादक तथा अनुत्पादक श्रम

- शारीरिक तथा मानसिक श्रम तथा

- कुशल तथा अकुशल श्रम।

प्रश्न 7.

वितरण का अर्थ लिखिए।

उत्तर :

उत्पादन के विभिन्न उपादानों में संयुक्त उपज को बाँटने की क्रिया को वितरण कहते हैं। साधारण बोलचाल को भाषा में वितरण का अर्थवस्तुओं को ‘बाँटने से है।

प्रश्न 8.

पूँजी की परिभाषा दीजिए।

या

पूँजी का अर्थ स्पष्ट कीजिए। [2010, 16]

उत्तर :

पूँजी वह धन है जो आय प्रदान करती है या आय के उत्पादन में सहायक होती है।

प्रश्न 9.

पूँजी के दो भेद लिखिए।

उत्तर :

पूँजी के दो भेद हैं –

- चल पूँजी या अचल पूँजी तथा

- राष्ट्रीय पूँजी एवं अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी।

प्रश्न 10.

पूँजी के कोई दो प्रमुख लक्षण लिखिए।

उत्तर :

पूँजी के दो प्रमुख लक्षण हैं –

- पूँजी उत्पादन का निष्क्रिय. साधन है तथा

- पूँजी मनुष्यकृत साधन है।

प्रश्न 11.

लगान का क्या अर्थ है ? [2018]

उत्तर :

लगान से सामान्य अभिप्राय भूमि, मकान, मशीन आदि के उपयोग के लिए उसके मालिक को दिये गये किराये से है।

प्रश्न 12.

रिकार्डो क्यों प्रसिद्ध हैं ?

उत्तर :

रिकाड अपने ‘लगान के सिद्धान्त’ के लिए प्रसिद्ध हैं।

प्रश्न 13.

भारत में पूँजी की कमी के कोई दो कारण लिखिए।

उत्तर :

भारत में पूँजी की कमी के निम्नलिखित दो कारण हैं

- लोगों की बचत करने की शक्ति कम है तथा

- विनियोग पर प्रबन्ध की दर कम है।

प्रश्न 14.

उद्यमी (साहसी) किसे कहते हैं ?

उत्तर :

व्यवसाय में जोखिम को सहन करने वाले व्यक्ति को (UPBoardSolutions.com) उद्यमी या साहसी कहते हैं।

प्रश्न 15.

एक उद्यमी के दो गुण लिखिए।

उत्तर :

एक उद्यमी के दो गुण निम्नवत् हैं –

- वह दूरदर्शी व बुद्धिमान होना चाहिए तथा

- उसमें शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. उत्पादन का साधन नहीं है

(क) भूमि

(ख) पूँजी

(ग) श्रम

(घ) लगान

2. भूमि के उपयोग के लिए भूस्वामी को दिया जाने वाला भुगतान क्या कहलाता है?

(क) ब्याज

(ख) मजदूरी

(ग) वेतन

(घ) लगान

3. लगान किसे प्राप्त होता है?

(क) भूमि-स्वामी को

(ख) उद्यमी को

(ग) श्रमिक को

(घ) प्रबन्धक को

4. श्रम का प्रतिफल है

(क) लाभ

(ख) मजदूरी

(ग) लगान

(घ) ब्याज

5. ब्याज किस उत्पादन के साधन के प्रयोग के बदले में दिया जाता है? [2012]

या

उत्पादन के किस साधन के पुरस्कार को ब्याज कहते हैं? [2013]

(क) श्रम

(ख) पूँजी

(ग) भूमि

(घ) साहस

6. साहसी का प्रतिफल कहलाता है? [2010]

(क) लगान

(ख) वेतन

(ग) ब्याज

(घ) लाभ

7. निम्नलिखित में कौन-सी क्रिया श्रम के अन्तर्गत आती है?

(क) जुआ खेलना

(ख) भीख माँगना

(ग) श्रमिक द्वारा बोझा ढोना।

(घ) घोड़े द्वारा बोझा ढोनी

8. पूँजीपति को मिलता है

(क) लाभ

(ख) लगान

(ग) ब्याज

(घ) मजदूरी

9. उत्पादन के साधन हैं

(क) दो।

(ख) तीन

(ग) पाँच

(घ) अनन्त

10. निम्नलिखित में से पूँजी नहीं है

(क) रहने का मकान

(ख) गत्ता बनाने का कारखाना

(ग) डॉक्टर की योग्यता

(घ) जमीन में गड़ा हुआ धन

11. एक संगठनकर्ता को मिलता है

(क) वेतन

(ख) ब्याज

(ग) लाभ

(घ) मजदूरी

12. व्यवस्था की जोखिम वहन करता है [2011]

(क) साहसी

(ख) भूमिपति

(ग) श्रमिक

(घ) सरकार

13. निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का साधन नहीं है? [2013]

(क) भूमि

(ख) पूँजी

(ग) श्रम

(घ) कर

14. उत्पादन में जोखिम उठाने का पुरस्कार है

(क) लगान

(ख) लाभ

(ग) ब्याज

(घ) पूँजी

15. निम्नलिखित में से किसे अर्थशास्त्र के उत्पादन के साधन के रूप में श्रम के अन्तर्गत नहीं माना जा सकता है?

(क) खेत जोतने में मानव श्रम

(ख) मरीज का परीक्षण करने में डॉक्टर का श्रम

(ग) किराये की गाड़ी खींचने में घोड़े का श्रम .

(घ) बच्चों को ट्रेनिंग देने में ड्रिल मास्टर का श्रम

16. निम्नलिखित में से कौन-सा उत्पादन का साधन प्रकृति का निःशुल्क उपहार कहा जाता [2018]

(क) श्रम

(ख) पूँजी

(ग) भूमि

(घ) संगठन

17. उत्पादन में जोखिम सहन करने वाले व्यक्ति को कहते हैं [2014]

(क) संगठनकर्ता

(ख) श्रमिक

(ग) साहसी

(घ) भूमिपति

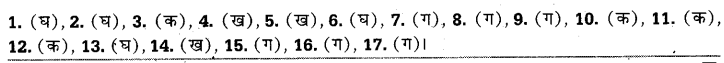

उत्तरमाला

Hope given UP Board Solutions for Class 10 Social Science Chapter 2 are helpful to complete your homework.

If you have any doubts, please comment below. UP Board Solutions try to provide online tutoring for you.

![]()