UP Board Solutions for Class 10 Social Science Chapter 3 राज्य सरकार (अनुभाग – दो)

These Solutions are part of UP Board Solutions for Class 10 Social Science. Here we have given UP Board Solutions for Class 10 Social Science Chapter 3 राज्य सरकार (अनुभाग – दो).

विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

विधानसभा के संगठन तथा उसके अधिकारों की विवेचना कीजिए। [2011]

या

अपने राज्य के विधानसभा के संगठन पर प्रकाश डालिए।

या

विधानसभा की सदस्यता की क्या अर्हताएँ (योग्यताएँ) हैं ?

या

विधानसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है? उसके कोई चार कार्य लिखिए। [2013]

या

विधानसभा का निर्वाचन कैसे होता है? [2017]

या

उत्तर प्रदेश की विधानसभा का गत चुनाव कब हुआ था? इसकी चुनाव प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। [2018]

उत्तर :

उत्तर प्रदेश की विधानसभा का गत चुनाव 2017 में हुआ था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार, प्रत्येक राज्य में एक विधानमण्डल होगा। कुछ राज्यों में विधानमण्डल के दो सदन हैं—विधानसभा (निम्न सदन) तथा (UPBoardSolutions.com) विधान-परिषद् (उच्च सदन)। विधानसभा के सदस्यों को एम० एल० ए० (Member of Legislative Assembly) तथा विधान परिषद् के सदस्यों को एम० एल० सी० (Member of Legislative Council) कहते हैं। कुछ राज्यों में केवल एक सदन होता है, जिसे विधानसभा कहते हैं।

![]()

विधानसभा का संगठन

1. सदस्य संख्या– संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्यों की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 तथा न्यूनतम संख्या 60 होती है। किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की वास्तविक संख्या का निर्धारण राज्य की जनसंख्या के आधार पर संसद द्वारा किया जाता है। कुछ स्थान अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए आरक्षित रखे जाते हैं। राज्यपाल आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति (UPBoardSolutions.com) में इसके एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सदस्यों की संख्या वर्तमान में 403 निर्धारित की गयी है।

2. सदस्यों को निर्वाचन- विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान रीति से होता है। वयस्क मताधिकार का अर्थ 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके नागरिकों (स्त्री व पुरुष) के मत देने के अधिकार से है।

3. सदस्यों की योग्यताएँ- विधानसभा का सदस्य बनने के लिए किसी स्त्री या पुरुष में इन योग्यताओं का होना आवश्यक है-

- वह भारत का नागरिक हो।

- वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

- वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो।

- संसद द्वारा निर्धारित अन्य सभी शर्ते पूरी करता हो, किसी न्यायालय द्वारा उसे दण्डित न किया गया हो तथा वह पागल व दिवालिया न हो।

4. सदस्यों का कार्यकाल- विधानसभा का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है, किन्तु राज्यपाल इस अवधि से पूर्व भी विधानसभा को भंग कराकर पुनः नये चुनाव करा सकता है। संकटकाल में विधानसभा की अवधि संसद द्वारा एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है।

5. पदाधिकारी – विधानसभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अध्यक्ष का कार्य सदन की बैठकों की अध्यक्षता करना तथा कार्यवाही का संचालन करना है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में यही कार्य उपाध्यक्ष (UPBoardSolutions.com) करता है।

![]()

विधानसभा के अधिकार/कार्य/शक्तियाँ

विधानसभा के प्रमुख अधिकार निम्नलिखित हैं-

1. विधायिनी अधिकार- विधानसभा का प्रमुख कार्य कानून बनाना है। इसे नये कानून बनाने, पुराने कानूनों में संशोधन करने तथा उन्हें रद्द करने का अधिकार है। राज्य सूची में दिये गये सभी विषयों पर इसे कानून बनाने का अधिकार है। समवर्ती सूची के विषयों पर भी यह कानून बना सकती है, किन्तु संसद द्वारा पारित कानून से विरोध हो जाने की स्थिति में केवल संसद द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है।

2. शासन सम्बन्धी अधिकार- राज्य के शासन की वास्तविक बागडोर मन्त्रिपरिषद् के हाथ में रहती है, किन्तु मन्त्रिपरिषद् सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है; अर्थात् शासन पर वास्तविक नियन्त्रण विधानसभा का ही रहता है। विधानसभा के सदस्य मन्त्रियों से सम्बन्धित विषयों पर प्रश्न पूछकर, काम रोको प्रस्ताव द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव पारित करके, विधेयकों को अस्वीकृत करके, बजट में कटौती करके तथा उनके कार्यों की जाँच करके मन्त्रिपरिषद् पर नियन्त्रण रखते हैं। मन्त्रिपरिषद् तभी तक अस्तित्व में बनी रह सकती है, जब तक कि उसे विधानसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त होता है।

3 वित्तीय अधिकार राज्य के आय- व्यय पर पूर्ण नियन्त्रण विधानसभा को ही प्राप्त होता है। नये कर लगाने, पुराने करों में वृद्धि करने, किसी कर को समाप्त करने तथा करों से प्राप्त आय को व्यय करने के लिए मन्त्रिपरिषद् को विधानमण्डल मुख्यत: विधानसभा से स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। मन्त्रिपरिषद् द्वारा तैयार वार्षिक बजट के क्रियान्वयन के लिए विधानसभा की स्वीकृति अनिवार्य है। कुछ मदों को छोड़कर शेष (UPBoardSolutions.com) सभी मदों में कटौती करने या उसे अस्वीकार करने का विधानसभा को अधिकार है। इसकी स्वीकृति के बिना सरकार न तो कोई कर लगा सकती है और न ही राजकोष से एक पैसा खर्च कर सकती है।

4. अन्य अधिकार– विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को निम्नलिखित अधिकार भी प्राप्त हैं|

- राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेना।

- राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करना।

- विधान-परिषद् के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन करना।

- विधान परिषद् की स्थापना अथवा उसकी समाप्ति के बारे में प्रस्ताव पास करना।

- संविधान के संशोधन में भाग लेना।

![]()

प्रश्न 2.

विधान-परिषद् का संगठन किस प्रकार होता है ? इसके कार्यों एवं अधिकारों का वर्णन कीजिए।

या

विधानपरिषद् का गठा कैसे होता है ? इसे स्थायी सदन क्यों कहा जाता है ? [2013]

या

उत्तर प्रदेश विधान-परिषद के गठन का वर्णन कीजिए। [2014]

या

विधान-परिषद् की किन्हीं दो वित्तीय शक्तियों का उल्लेख कीजिए। [2015]

या

अपने प्रदेश में विधान-परिषद् की रचना एवं उसके कार्यों का वर्णन कीजिए।[2016, 17]

या

विधान-परिषद के सदस्यों की योग्यताओं का उल्लेख कीजिए। [2016, 18]

या

अपने प्रदेश की विधानपरिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? इसका गठन कैसे होता है? इसकी विधायिनी (कानून-निर्माण सम्बन्धी) शक्तियों का वर्णन कीजिए। [2016]

या

विधान-परिषद् में कानून-निर्माण की प्रक्रिया समझाइए। [2016]

उत्तर :

विधान-परिषद् का संगठन

‘विधान-परिषद् राज्य विधानमण्डल का द्वितीय या उच्च सदन है। यह एक स्थायी सदन है। विधान-परिषद् सभी राज्यों के विधानमण्डलों में नहीं है। इस समय केवल छः राज्यों-बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर तथा आन्ध्र प्रदेश में विधान (UPBoardSolutions.com) परिषद् की व्यवस्था है। वर्ष 2007 के चुनावों के पश्चात् आन्ध्र प्रदेश का विधानमण्डल भी दो सदनों वाला हो गया। इसके संगठन सम्बन्धी प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं

1. सदस्य-संख्या- विधान-परिषद् के सदस्यों की संख्या कम-से-कम 40 तथा अधिक-से-अधिक विधानसभा के सदस्यों की संख्या की 1/3 हो सकती है। जम्मू-कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में एक विशेष व्यवस्था के अन्तर्गत वहाँ के विधान परिषद् के सदस्यों की संख्या 36 रखी गयी है।

2. सदस्यों का निर्वाचन एवं मनोनयन- विधान-परिषद् के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता नहीं करती, वरन् इसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रतिनिधियों द्वारा इस प्रकार होता है-परिषद् के समस्त सदस्यों को 1/3 भाग राज्य के स्थानीय निकायों अर्थात् राज्य की नगर महापालिकाओं, जिला परिषदों, पंचायतों तथा अन्य स्थानीय स्वायत्त शासन की संस्थाओं द्वारा, 1/3 भाग राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा, 1/12 भाग स्नातकों द्वारा तथा 1/12 भाग शिक्षकों द्वारा पूरा किया जाता है। शेष 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है। ये मनोनीत सदस्य ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान और समाज-सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान प्राप्त होता है।

3. सदस्यों की योग्यताएँ- विधान-परिषद् का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति में इन योग्यताओं का होना अनिवार्य है-

- वह भारत का नागरिक हो।

- उसकी आयु 30 वर्ष से कम न हो।

- वह किसी सरकारी लाभ के पद पर न हो।

- वह संसद द्वारा निर्धारित अन्य शर्ते पूरी करता हो।

4. सदस्यों का कार्यकाल- विधान परिषद् एक स्थायी सदन होता है तथा वह कभी भी पूर्ण रूप से भंग या समाप्त नहीं होता। किन्तु इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल प्रति दो वर्ष बाद समाप्त हो जाता है। और उनके स्थान पर उतने ही नये सदस्य निर्वाचित कर लिये जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक सदस्य अपने पद पर 6 वर्ष तक बना रहता है।

5. पदाधिकारी- विधान-परिषद् के दो पदाधिकारी होते हैं-सभापति तथा (UPBoardSolutions.com) उपसभापति। दोनों का निर्वाचन विधान परिषद् के सदस्य अपने सदस्यों में से करते हैं। सभापति का कार्य सदन की बैठक की अध्यक्षता करना तथा उसकी कार्यवाही का संचालन करना होता है। सभापति की अनुपस्थिति में इन्हीं कार्यों को सम्पादन उपसभापति करता है। उत्तराखण्ड राज्य बनने के बाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा से 22 सदस्य कम हो गये हैं तथा विधान-परिषद् के सदस्यों की संख्या 108 से घटकर 99 + 1 = 100 रह गयी है।

![]()

विधान-परिषद् के कार्य एवं अधिकार

विधान-परिषद् के कार्य एवं अधिकार निम्नलिखित हैं-

1. विधायिनी अधिकार- विधान-परिषद् को कानून निर्माण सम्बन्धी अधिकार प्राप्त हैं। विधानसभा द्वारा पारित विधेयक विधान परिषद् द्वारा पारित किये जाने पर ही राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है।

2. वित्तीय अधिकार– विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को विधान परिषद् 14 दिन तक रोके रख सकती है। वह वित्त विधेयक में आवश्यक संशोधन भी कर सकती है। यह विधानसभा पर निर्भर करता है कि वह विधान-परिषद् की सिफारिशों को माने या नहीं। यदि परिषद् चौदह दिन के अन्दर विधेयक पर कोई निर्णय नहीं लेती, तो वह दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत मान लिया जाता है।

3. कार्यपालिका सम्बन्धी अधिकार- विधान-परिषद् के सदस्य राज्य की मन्त्रिपरिषद् में सम्मिलित ।

हो सकते हैं। विधानपरिषद् मन्त्रिपरिषद् के कार्यों की आलोचना कर सकती है तथा सुझाव भी दे सकती है। इस प्रकार वह मन्त्रिपरिषद् पर नियन्त्रण रखती है।

4. सदस्यों के विशेषाधिकार- विधान-परिषद् के सदस्यों को निम्नलिखित विशेषाधिकार भी प्राप्त

- सदन के नियमों का पालन करते हुए उन्हें सदन में भाषण देने का अधिकार है।

- सदन में दिये गये भाषण के लिए उनके विरुद्ध किसी (UPBoardSolutions.com) न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

- अधिवेशन के दिनों में उपस्थित किसी सदस्य को सभापति की आज्ञा के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।

5. अन्य अधिकार- विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को विधान परिषद् तीन माह तक रोककर जनमत जानने का प्रयत्न कर सकती है।

राज्य विधानमण्डल में कानून निर्माण की प्रक्रिया

(i) साधारण विधेयक के सम्बन्ध में

- धन विधेयक से विभिन्न विधेयकों को विधानसभा या विधान-परिषद् दोनों में से किसी एक में प्रस्तुत किया जा सकता है।

- यदि विधेयक विधान-परिषद् में प्रस्तुत किया गया है तो वह विधानपरिषद् से पारित होने के पश्चात् विधानसभा को भेजा जाता है।

- यदि विधानसभा इस विधेयक को पारित कर देता है तो यह कानून बन जाता है और यदि विधेयक को अस्वीकार कर देती है तो यह विधेयक वहीं पर समाप्त हो जाता है।

- यदि विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है तो वह विधानसभा से पारित होने के पश्चात् विधान परिषद् को भेजा जाता है।

- विधान परिषद् विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को यदि स्वीकार कर लेती है तो वह राज्यपाल की अनुमति से अधिनियम बन जाता है।

- यदि विधान-परिषद्, विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को

- अस्वीकार कर देती है, या

- संशोधनों सहित पारित करती है, या

- विधेयक प्रेषित किये जाने के दिनांक से तीन मास के भीतर पारित करके वापस नहीं करती, तो विधानसभा ऐसे विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक को पुनः संशोधनों सहित या बिना संशोधन के पुनः

पारित करके विधान परिषद् को भेजती है, यदि विधान-परिषद् पुनः–

- उसे स्वीकार कर लेती है, तो वह विधेयक राज्यपाल (UPBoardSolutions.com) की अनुमति से अधिनियम बन जाता है, लेकिन यदि

- उसे अस्वीकार कर देती है, या

- संशोधनों सहित पारित करती है, या

- विधानसभा द्वारा प्रेषित किये जाने के एक मास तक विधेयक को पारित नहीं करती तो,

- यह विधेयके उसी रूप में पारित समझा जाएगा जिस रूप में विधानसभा ने पारित किया था।

(ii) धन विधेयक के सम्बन्ध में ।

- धन विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, विधानपरिषद में नहीं।

- विधानपरिषद् धन विधेयक को केवल चौदह (14) दिन तक रोक सकती है। चौदह दिन बाद वह स्वतः ही पारित समझा जाता है।

- विधानसभा विधान-परिषद् के किसी भी संशोधन या सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। धन विधेयकों के विषय में विधानसभा को ही समस्त वास्तविक अधिकार हैं। अतः धन विधेयकों को लेकर विधानसभा तथा विधान-परिषद् में कोई गतिरोध उत्पन्न नहीं होता है।

![]()

प्रश्न 3.

राज्य की मन्त्रिपरिषद् का गठन किस प्रकार होता है ? उसके प्रमुख कार्य क्या हैं ? [2010, 12]

या

राज्य की मन्त्रिपरिषद् पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

या

राज्य मन्त्रिपरिषद् का गठन कैसे होता है ? [2012]

या

राज्य मन्त्रिपरिषद् के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर :

मन्त्रिपरिषद् का गठन राज्य की वास्तविक कार्यपालिका राज्य की मन्त्रिपरिषद् होती है। भारत के संविधान के अनुसार, राज्यपाल को सहायता तथा मन्त्रणा देने के लिए एक मन्त्रिपरिषद् होती है, जिसका प्रधान मुख्यमन्त्री होता है। मन्त्रिपरिषद् के गठन सम्बन्धी प्रमुख बातें अग्रवत् हैं

मन्त्रिपरिषद् का गठन– विधानसभा के चुनाव के बाद जिस दल का विधानसभा में बहुमत होता है, उस दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमन्त्री नियुक्त करता है। मुख्यमन्त्री की सलाह से राज्यपाल अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति करता है तथा उनके विभागों का वितरण करता है। यदि विधानसभा में किसी भी एक दल का बहुमत नहीं है तो राज्यपाल अपने विवेक से उसे मुख्यमन्त्री नियुक्त करता है जो विधानसभा के आधे से अधिक सदस्यों (UPBoardSolutions.com) का विश्वास प्राप्त कर सके तथा अपने द्वारा बनाये गये मन्त्रिपरिषद् का संचालन कर सके। राज्य के मन्त्रिपरिषद् में तीन स्तर के मन्त्री होते हैं-कैबिनेट मन्त्री, राज्यमन्त्री और उपमन्त्री। संविधान के अन्तर्गत यद्यपि मन्त्रियों की संख्या निश्चित नहीं की गयी है तथापि मन्त्रियों की संख्या (मुख्यमन्त्री सहित) विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती।

मन्त्रियों की योग्यताएँ- मुख्यमन्त्री तथा अन्य मन्त्रियों को विधानमण्डल के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। यदि कोई मन्त्री किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे मन्त्री बनने के छः महीने के अन्दर किसी-न-किसी सदन का सदस्य बन जाना चाहिए अन्यथा उसे मन्त्रि-पद से त्याग-पत्र देना पड़ेगा।

मन्त्रिपरिषद् का कार्यकाल-

- मन्त्रिपरिषद् तभी तक कार्यरत रहती है जब तक कि उसे विधानसभा का विश्वास प्राप्त होता है। यदि विधानसभा मन्त्रिपरिषद् के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दे तो उसे अपने पद से हटना पड़ेगा।

- मुख्यमन्त्री या कोई मन्त्री अपनी इच्छानुसार त्याग-पत्र देकर अपने पद से अलग हो सकता है। मुख्यमन्त्री द्वारा त्याग-पत्र दिये जाने पर समस्त मन्त्रिपरिषद् का कार्यकाल समाप्त हो जाता है।

- यदि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा हो तो राज्यपाल अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने की सिफारिश कर सकता है।

![]()

मन्त्रिपरिषद् के कार्य

संविधान के अन्तर्गत राज्यपाल को जो शासन सम्बन्धी शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं, व्यवहार में उनका प्रयोग मन्त्रिपरिषद् द्वारा ही किया जाता है। मन्त्रिपरिषद् राज्यपाल के नाम से राज्य का शासन चलाती है। शासन के संचालन हेतु उसे निम्नलिखित कार्य करने होते हैं

1. राज्यपाल को सलाह तथा सहायता प्रदान करना– संविधान के अनुसार मन्त्रिपरिषद् के संगठन का एकमात्र उद्देश्य राज्यपाल के कार्यों के निर्वाह में उसे सहायता तथा सलाह देना है।

2. शासन सम्बन्धी नीति का निर्धारण- मन्त्रिपरिषद् का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्य शासन सम्बन्धी नीति को निर्धारित करना है। इन नीतियों की पुष्टि मन्त्रिपरिषद् विधानमण्डल से कराती है।

3. प्रशासन सम्बन्धी कार्य- राज्य का समस्त प्रशासन अनेक विभागों में बँटा होता है तथा प्रत्येक विभाग का भार एक मन्त्री को सौंप दिया जाता है। विधानमण्डल में पूछे गये प्रश्नों का उत्तर साधारणतया सम्बन्धित विभाग का मन्त्री देता है। वैसे मन्त्रिपरिषद् सामूहिक रूप से ही विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

4. कानूनों का निर्माण– प्रत्येक मन्त्री अपने विभाग सम्बन्धी विधेयक तैयार कराकर उसे पारित कराने के लिए विधानमण्डल में प्रस्तुत करता है। विधेयक के पारित हो जाने पर वह कानून को रूप धारण कर लेता है, जिसे लागू करवाने का कार्य मन्त्रिपरिषद् करती है।

5. वित्त सम्बन्धी कार्य- वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने से पूर्व, पूर्ण वर्ष का आय-व्यय का बजट तैयार करना और उसे विधानमण्डल के समक्ष प्रस्तुत करके उसे पारित करवाने का काम राज्य का वित्त मन्त्री करता है।

6. विभागों के कार्यों में समन्वय- विभिन्न प्रशासनिक विभागों में परस्पर झगड़े उत्पन्न हो जाने की स्थिति में मन्त्रिपरिषद् उनका निपटारा करती है।

7. नियुक्तियों सम्बन्धी राज्यपाल का परामर्श- लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, महाधिवक्ता, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों आदि जिन उच्च पदों पर राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार है उन सभी पदों पर वह नियुक्तियाँ मन्त्रिपरिषद् के परामर्श (UPBoardSolutions.com) से करता है।

8. सूचना देना– मन्त्रिपरिषद् अपनी नीतियों तथा कार्यों के बारे में राज्यपाल को समय-समय पर सूचना | देती रहती है। राज्यपाल स्वयं कोई भी प्रशासनिक जानकारी मन्त्रिपरिषद् से प्राप्त कर सकता है।

9. जनमत तैयार करना- मन्त्रियों का यह भी कर्तव्य है कि वे सरकारी नीतियों के पक्ष में जनमत तैयार | करें। इसके लिए मन्त्री राज्य के दौरे तथा सरकारी नीतियों का प्रचार करते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि मन्त्रिपरिषद् ही राज्य की वास्तविक कार्यपालिका है। शासन-सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही इन्हीं मन्त्रियों के द्वारा सम्पन्न की जाती है। इसलिए राज्य की वास्तविक शक्ति इसी के हाथ में होती है। मात्र विधानसभा ही इस पर अपना अंकुश रख सकती है।

![]()

प्रश्न 4.

राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार होती है ? उसके प्रमुख कार्यों/अधिकारों (शक्तियों) का वर्णन कीजिए। [2010, 12]

या

राज्यपाल के अधिकारों पर प्रकाश डालिए। दो उदाहरण दीजिए। [2015, 16]

या

राज्यपाल की विधायी शक्तियों का उल्लेख कीजिए।[2010]

या

राज्यपाल के पद के लिए क्या-क्या योग्यताएँ निर्धारित की गई हैं?

या

राज्यपाल को न्यायिक क्षेत्र में क्या अधिकार प्राप्त हैं?

राज्यपाल के तीन अधिकारों के विषय में लिखिए। [2017, 18]

उत्तर :

राज्यपाल की नियुक्ति

राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का मुखिया होता है। राज्य की समस्त कार्यकारी शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती हैं तथा राज्य का प्रशासन उसी के नाम से चलता है। संविधान के अनुसार, प्रत्येक राज्य के लिए अथवा दो या अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार, “राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अधिकार-पत्र पर अपने हस्ताक्षर और सील लगाकर करेगा। इस प्रकार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, किन्तु व्यवहार में राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करता है।

कार्यकाल-राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किन्तु यदि राष्ट्रपति चाहे तो वह इस अवधि से पूर्व भी राज्यपाल को हटा सकता है।

योग्यताएँ–केवल वही व्यक्ति राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जा सकता है, जिसमें निम्नलिखित योग्यताएँ होती हैं

- वह भारत का नागरिक हो।

- उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो।

- वह संसद या विधानमण्डल के किसी भी सदन का सदस्य न हो। यदि ऐसा कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त हो जाता है तो उसे पद-ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित संसद या विधानमण्डल की सदस्यता से त्याग-पत्र देना होगा।

- वह किसी लाभ के पद पर न हो।

- वह उस राज्य का निवासी न हो जिस राज्य को वह (UPBoardSolutions.com) राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है।

- वह किसी न्यायालय द्वारा दण्डित न किया गया हो।

![]()

राज्यपाल के अधिकार/कार्य/शक्तियाँ

राज्य के शासन एवं सुव्यवस्था का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व राज्यपाल पर होता है। इस दायित्व को पूरा करने के लिए संविधान के अन्तर्गत उसे निम्नलिखित अधिकार दिये गये हैं

1. कार्यपालिका सम्बन्धी अधिकार- कार्यपालिका का प्रधान होने के कारण राज्यपाल को कार्यपालिका सम्बन्धी निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं

- राज्य के शासन सम्बन्धी कार्य राज्यपाल के नाम से किये जाते हैं।

- राज्यपाल मुख्यमन्त्री की नियुक्ति करता है तथा मुख्यमन्त्री की सलाह से अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति करता है एवं उनके विभागों का वितरण करता है।

- वह मुख्यमन्त्री के परामर्श पर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, महाधिवक्ता, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों आदि की नियुक्तियाँ करता है।

- वह मुख्यमन्त्री से शासन सम्बन्धी कोई भी सूचना माँग सकता है।

- यदि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा हो तो राज्यपाल अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजकर राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू किये जाने की सिफारिश कर सकता है।

2. कानून निर्माण (विधायी) सम्बन्धी अधिकार –

- राज्यपाल को विधानमण्डल के अधिवेशन को बुलाने, स्थगित करने तथा विधानसभा को अवधि से पहले भंग करने का अधिकार है।

- राज्यपाल को विधानमण्डल के एक सदन या दोनों सदनों को संयुक्त रूप से सम्बोधित करने तथा लिखित सन्देश भेजने का अधिकार है।

- विधानमण्डल द्वारा पारित कोई भी विधेयक राज्यपाल (UPBoardSolutions.com) के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता। कुछ विधेयकों को वह राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। जब विधानमण्डल का अधिवेशन न चल रहा हो तब राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, जो विधानमण्डल की बैठक आरम्भ होने के छ: सप्ताह तक ही लागू रह सकता है।

- राज्य विधान-परिषद् की कुल संख्या के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, समाज-सेवा, सहकारिता के क्षेत्र में निपुणता प्राप्त हो।

- राज्यपाल को ऐंग्लो इण्डियन समुदाय का एक सदस्य मनोनीत करने का तथा अध्यक्ष- उपाध्यक्ष की खाली जगह पर नियुक्ति करने का अधिकार भी है।

3. वित्तीय अधिकार- राज्यपाल को निम्नलिखित वित्तीय अधिकार प्राप्त हैं

- विधानमण्डल के समक्ष राज्यपाल के नाम से वित्तमन्त्री राज्य का बजट प्रस्तुत करता है।

- राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी वित्त विधेयक सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

- वह आकस्मिक निधि में से सरकार को खर्च के लिए धन दे सकता है।

4. न्याय सम्बन्धी अधिकार|

- राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों तथा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। |

- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल से भी | परामर्श करता है।

- राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाये गये कानूनों को तोड़ने वाले अपराधियों की सजा को (मृत्युदण्ड के अतिरिक्त) माफ कर सकता है, कम कर सकता है तथा बदल सकता है।

5. अन्य अधिकार

- विधानसभा में किसी भी दले का स्पष्ट बहुमत न होने पर वह अपने विवेक से मुख्यमन्त्री की | नियुक्ति करता है।

- संकट काल में वह राज्य के शासन का संचालन अपने विवेक से करता है।

![]()

प्रश्न 5. राज्य शासन में राज्यपाल का क्या महत्त्व है? राज्यपाल तथा मुख्यमन्त्री के सम्बन्धों का वर्णन कीजिए। [2011]

या

राज्य शासन में राज्यपाल का क्या महत्त्व है ? [2013]

उत्तर :

राज्यपाल की स्थिति एवं महत्त्व राज्यपाल को अपने राज्य के शासन-तन्त्र को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए पर्याप्त अधिकार दिये। गये हैं। राज्यपाल को स्व-विवेक के आधार पर प्रयुक्त शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। विधानसभा में किसी दल का स्पष्ट बहुमत न होने पर तथा संविधान की विफलता की स्थिति में भी उसे स्वविवेकी अधिकार प्राप्त हैं। अतः इस स्थिति में वह अपनी वास्तविक शक्ति का उपयोग करता है। संकटकाल की स्थिति में वह केन्द्रीय सरकार के अभिकर्ता (Agent) के रूप में कार्य करता है। इस स्थिति में वह अपनी वास्तविक स्थिति का प्रयोग कर सकता है।

इस पर भी वह केवल वैधानिक अध्यक्ष ही होता है। वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ तो राज्य की मन्त्रिपरिषद् में निहित होती हैं। राज्यपाल बाध्य है कि वह मन्त्रिपरिषद् के परामर्श से ही कार्य करे। जब तक राज्यपाल मन्त्रिपरिषद् के परामर्श पर कार्य (UPBoardSolutions.com) करता है और विधानमण्डल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल को उसके शासन-कार्य में सहायता तथा परामर्श देता है, तब तक उनके लिए राज्यपाल के परामर्श की अवहेलना करने की बहुत ही कम सम्भावना है। महाराष्ट्र के भूतपूर्व राज्यपाल (स्वर्गीय) श्रीप्रकाश ने कहा था कि “मुझे पूरा विश्वास है कि संवैधानिक राज्यपाल के अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं करना होगा।” इस प्रकार राज्यपाल का पद शक्ति व अधिकार का नहीं, वरन् सम्मान व प्रतिष्ठा का है।

राज्य प्रशासन में राज्यपाल की स्थिति बहुत महत्त्वपूर्ण है। वह राज्य के विभिन्न हितों और दलों के विवादों को मध्यस्थ बनकर दूर करता है। यदि राज्य के शासन द्वारा संविधान का उल्लंघन किया जाए तो राज्यपाल उसकी सूचना तुरन्त राष्ट्रपति को दे सकता है। राज्यपाल के पद का महत्त्व संवैधानिक भी है और परम्परागत भी। इस पद का महत्त्व राज्यपाल के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है।

राज्यपाल और मुख्यमंत्री (मन्त्रिपरिषद्) का सम्बन्ध

संविधान के अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा राज्यपाल के प्रासादपर्यन्त मंत्रीगण अपना पद धारण करेंगे। परन्तु वास्तविकता यह है कि राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री बनने व सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल और मन्त्रिपरिषद् दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं, अत: दोनों में घनिष्ठ सम्बन्ध होता है

- मुख्यमंत्री की सलाह पर ही राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है।

- राज्यपाल राज्य में नाममात्र का शासक है और मन्त्रिपरिषद् वास्तविक शासक है।

- राज्यपाल प्रत्येक दशा में मन्त्रिपरिषद् की सलाह को मानने के लिए बाध्य है।

- राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल राज्य में वास्तविक शासक हो जाता है।

अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि राज्य प्रशासन से सम्बन्धित मन्त्रिपरिषद् के सभी निर्णयों और विचाराधीन विधेयकों की सूचना राज्यपाल को दे। राज्यपाल इस सम्बन्ध में अन्य

आवश्यक जानकारी माँग सकता है। इस प्रकार राज्य प्रशासन की वास्तविक शक्ति राज्यपाल के हाथ में न होकर मन्त्रिपरिषद्, अर्थात् मुख्यमंत्री के हाथ में होती है।

![]()

प्रश्न 6.

मुख्यमन्त्री का चयन कैसे होता है ? मुख्यमन्त्री के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। [2011]

या

राज्य के मुख्यमन्त्री की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है? सम्पूर्ण प्रक्रिया समझाइट। [2013, 14]

या

मुख्यमन्त्री के अधिकार और कार्यों का वर्णन कीजिए। राज्य के शासन में उसका क्या महत्त्व है ?

या

किसी राज्य के मुख्यमन्त्री की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है ? राज्य के प्रशासन में उसकी भूमिका की व्याख्या कीजिए। [2013, 16]

या

मुख्यमंत्री के कार्यों को लिखिए। [2011]

उत्तर :

मुख्यमन्त्री का चयन

राज्य की विधानसभा के चुनाव के बाद जिस दल का विधानसभा में बहुमत होता है उस दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमन्त्री नियुक्त करती है। किसी भी एक दल का बहुमत न होने पर दो या दो से अधिक दलों के संयुक्त नेता को मुख्यमन्त्री नियुक्त किया जाता है। (UPBoardSolutions.com) जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तो राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग करके किसी भी ऐसे दल के नेता को मुख्यमन्त्री नियुक्त कर सकता है, जो विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने में सक्षम हो। राज्यपाल मुख्यमन्त्री को पद की गोपनीयता तथा विश्वसनीयता की शपथ दिलाता है। फिर मुख्यमन्त्री की सलाह से अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति करता है।

योग्यता- मुख्यमन्त्री के लिए विधानमण्डल के किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। यदि वह पद पर नियुक्ति के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे छ: माह के अन्दर किसी भी सदन का सदस्य बनना आवश्यक है अन्यथा उसे अपने पद से त्याग-पत्र देना पड़ेगा।

कार्यकाल- मुख्यमन्त्री उसी समय तक अपने पद पर रह सकता है, जब तक उसे विधानसभा का विश्वास प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त, वह अपनी इच्छानुसार कभी भी त्याग-पत्र देकर अपने पद से अलग हो सकता है।

मुख्यमन्त्री के कार्य तथा अधिकार

मुख्यमन्त्री के प्रमुख कार्य और अधिकार निम्नलिखित हैं –

1. मन्त्रिपरिषद् का गठन- मुख्यमन्त्री का प्रथम महत्त्वपूर्ण कार्य अपने मन्त्रिपरिषद् का गठन करना होता है। मुख्यमन्त्री मन्त्रियों की सूची राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत करता है और राज्यपाल मन्त्रियों को शपथ दिलाता है। मन्त्रियों की संख्या का निर्धारण भी मुख्यमन्त्री ही करता है।

2. विभागों का वितरण- मुख्यमन्त्री की सलाह से राज्यपाल मन्त्रियों के मध्य विभागों तथा राज्य के अन्य कार्यों का वितरण करता है।

3. नियुक्ति सम्बन्धी अधिकार- राज्यपाल को अनेक उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति करने का अधिकार होता है; जैसे-कुलपति, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य आदि की नियुक्ति। वास्तव में इस अधिकार का प्रयोग मुख्यमन्त्री ही करता है, क्योंकि राज्यपाल मुख्यमन्त्री की सलाह से ही इन पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है।

4. नीति-निर्धारण का अधिकार- राज्य की शासन-नीति तथा अन्य महत्त्वपूर्ण विषयों सम्बन्धी नीतियों को निर्धारित करने का अधिकार मुख्यमन्त्री को ही होता है।

5. शासन-व्यवस्था का स्वामी- संवैधानिक दृष्टि से राज्य की शासन-व्यवस्था का स्वामी राज्यपाल होता है, किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से राज्य के समस्त शासन-तन्त्र का स्वामी मुख्यमन्त्री होता है। वह विभिन्न मन्त्रालयों पर नियन्त्रण रखता है तथा विभागों के मध्य मतभेद (UPBoardSolutions.com) होने पर उनमें समझौता कराता है। अन्य मन्त्रियों के लिए सभी महत्त्वपूर्ण विषयों पर मुख्यमन्त्री से परामर्श लेना आवश्यक होता है। इस प्रकार राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख मुख्यमन्त्री ही होता है।

6. विभागों में समन्वय– मुख्यमन्त्री का एक प्रमुख कार्य शासन के सभी विभागों में समन्वय स्थापित | करना है, जिससे सभी विभाग एक इकाई के रूप में कार्य करें।

7. मन्त्रिमण्डल का सभापति– मुख्यमन्त्री राज्य के मन्त्रिमण्डल (Cabinet) का अध्यक्ष होता है। वह मन्त्रिमण्डल की सभाओं (बैठकों) का सभापतित्व करता है। यदि कोई मन्त्री मुख्यमन्त्री से सहमत नहीं ह्येता तो उसे त्याग-पत्र देना पड़ता है।

8. विधानसभा का नेता मुख्यमन्त्री राज्य की शासन-व्यवस्था का प्रमुख होने के साथ-साथ विधानसभा का नेता भी होता है। उसके परामर्श से ही राज्यपाल द्वारा विधानसभा के अधिवेशन बुलाये जाते हैं। वह दोनों सदनों में सरकार को अधिकृत वक्ता होता है।

9. राज्यपाल का सलाहकार – राज्यपाल का प्रमुख परामर्शदाता मुख्यमन्त्री ही होता है। वही

मन्त्रिपरिषद् के निर्णयों से राज्यपाल को अवगत कराता है तथा राज्यपाल के सन्देशों को मन्त्रियों तक पहुंचाता है। इस प्रकार वह राज्यपाल तथा मन्त्रिपरिषद् के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। मुख्यमन्त्री राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सलाह भी दे सकता है।

![]()

राज्य के शासन में महत्त्व

केन्द्र में जो स्थिति प्रधानमन्त्री की होती है राज्य में वही स्थिति मुख्यमन्त्री की होती है। प्रधानमन्त्री का कार्यक्षेत्र समूचा देश होता है, किन्तु मुख्यमन्त्री केवल अपने राज्य की सीमा के अन्दर ही कार्य करता है। राज्य के शासन में मुख्यमन्त्री के महत्त्व को निम्नलिखित रूप में आसानी से समझा जा सकता है|

1. राज्य की शासन-व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका मन्त्रिपरिषद् होती है और मुख्यमन्त्री राज्य की मन्त्रिपरिषद् का अध्यक्ष तथा नेता होता है। इस प्रकार मन्त्रिपरिषद् यदि राज्य के शासन की नौका है तो मुख्यमन्त्री उसका नाविक। (UPBoardSolutions.com) वह मन्त्रिपरिषद् की बैठकों की अध्यक्षता तथा उसकी कार्यवाही का

संचालन करता है। मन्त्रिपरिषद् के निर्णय उसकी इच्छा से प्रभावित होते हैं।

2. राज्यपाल द्वारा मन्त्रियों की नियुक्ति तथा उनमें विभागों का वितरण मुख्यमन्त्री की इच्छानुसार ही किया जाता है। वह जब चाहे किसी भी मन्त्री से त्याग-पत्र माँग सकता है। मन्त्री द्वारा त्याग-पत्रे न दिये जाने | पर, मुख्यमन्त्री के परामर्श पर, राज्यपाल मन्त्री को उसके पद से हटा देता है।

3. मुख्यमन्त्री ही मन्त्रिपरिषद् के निर्णयों तथा प्रशासनिक कार्यों की सूचना समय-समय पर राज्यपाल कोदेता रहता है।

4. राज्य विधानमण्डल में भी मुख्यमन्त्री को विशेष स्थान प्राप्त होता है। वह विधानसभा का नेता होता है।

और सरकार की नीतियों का स्पष्टीकरण करता है।

5. मुख्यमन्त्री, राज्यपाल और मन्त्रिपरिषद् तथा विधानमण्डल एवं मन्त्रिपरिषद् के बीच सम्पर्क बनाये . रखने वाली एक कड़ी का कार्य करता है।

संक्षेप में, राज्य के शासन में मुख्यमन्त्री की स्थिति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथा निर्णायक होती है। राज्य प्रशासन में सर्वेसर्वा होने के बावजूद मुख्यमन्त्री तानाशाह नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी शक्तियों पर कई प्रतिबन्ध होते हैं; जैसे–संवैधानिक नियमों का प्रतिबन्ध, केन्द्रीय सरकार का नियन्त्रण, राज्यपाल का प्रतिबन्ध, विरोधी दलों का प्रतिबन्ध तथा जनमत का भय।

![]()

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

विधानसभा तथा विधान-परिषद् की निर्वाचन पद्धति में क्या अन्तर है ?

उत्तर :

विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर गुप्त रीति से होता है। विधान परिषद् के सदस्यों का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, वरन् समस्त सदस्यों का 1/3 भाग राज्य के स्थानीय निकायों के द्वारा, 1/3 भाग राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा, 1/12 भाग राज्य के स्नातकों द्वारा तथा 1/12 भाग राज्य के शिक्षकों द्वारा किया जाता है। शेष 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान और समाजसेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान प्राप्त होता है।

प्रश्न 2.

विधान-परिषद् की उपयोगिता का वर्णन कीजिए।

उत्तर :

विधान-परिषद्, विधानसभा की तुलना में एक कमजोर सदन है। कानून-निर्माण के क्षेत्र में साधारण विधेयक राज्य विधानमण्डल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किये जा सकते हैं तथा वे विधेयक दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत होने चाहिए। साथ ही यदि कोई विधेयक विधानसभा से पारित होने के बाद विधान-परिषद् द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है या परिषद् विधेयक में ऐसे संशोधन करती है, जो विधायकों को स्वीकार्य नहीं होते या परिषद् के समक्ष विधेयक रखे (UPBoardSolutions.com) जाने की तिथि से तीन माह तक विधेयक पारित नहीं किया जाता है तो विधानसभा उस विधेयक को संशोधन सहित या संशोधन के बिना विधानमण्डल द्वारा पुनः पारित करके विधान परिषद् को भेजती है। इस बार विधान-परिषद् विधेयक को स्वीकृत करे या न करे अथवा ऐसे संशोधन पेश करे, जो विधानसभा को स्वीकार न हों तो भी यह विधेयक एक माह बाद विधान-परिषद् द्वारा स्वीकृत मान लिया जाता है।

विधान परिषद् प्रश्नों, प्रस्तावों तथा वाद-विवाद के आधार पर मन्त्रिपरिषद् के विरुद्ध जनमत तैयार करके उसको नियन्त्रित कर सकती है, किन्तु उसे मन्त्रिपरिषद् को पदच्युत करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि कार्यपालिका केवल विधानसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है।

वित्त विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तावित किये जाते हैं, विधान परिषद् में नहीं। विधानसभा किसी वित्त विधेयक को पारित कर स्वीकृति के लिए विधान परिषद के पास भेजती है तो विधान-परिषद या तो 14 दिन के अन्दर ज्यों-का-त्यों स्वीकार कर सकती है या फिर अपनी सिफारिशों सहित विधानसभा को वापस लौटा सकती है। यह विधानसभा पर निर्भर है कि वह विधान-परिषद् की सिफारिशों को माने या नहीं। यदि परिषद् 14 दिन के अन्दर विधेयक पर कोई निर्णय नहीं लेती तो वह दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत मान । लिया जाता है।

![]()

प्रश्न 3.

विधानसभा तथा विधान-परिषद् के सम्बन्धों की विवेचना कीजिए। [2006]

उत्तर :

भारत में वर्तमान समय में मात्र छ: राज्यों में विधानमण्डल में दो सदन हैं और शेष में एक। द्वि-सदनीय विधानमण्डल में निम्न सदन को विधानसभा और उच्च सदन को विधान-परिषद् कहते हैं। विधानसभा विधान परिषद् की अपेक्षा अधिक समर्थ एवं अधिकारसम्पन्न होती है। यह निम्नलिखित शीर्षकों के आधार पर स्पष्ट होता है–

1. वित्तीय क्षेत्र में – वित्तीय विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किये जा सकते हैं, विधानपरिषद् में नहीं; किन्तु विधान परिषद् की राय जानने के लिए ये विधेयक उसके पास भेजे अवश्य जाते हैं, परन्तु विधेयक पर परिषद् द्वारा दी गयी (UPBoardSolutions.com) राय मानने के लिए विधानसभा बाध्य नहीं है। चौदह दिन के अन्दर विधान-परिषद् को अपनी राय भेज देनी होती है। यदि इस अवधि में वह अपनी राय नहीं भेजता है तो भी विधेयक उसके द्वारा स्वीकृत माना जाता है। इस प्रकार वित्तीय क्षेत्र में विधानसभा शक्तिशाली है और विधान-परिषद् विधेयक को मात्र 14 दिन के लिए विलम्बित कर सकती है।

2. विधायिनी क्षेत्र में- साधारण विधेयक राज्य विधानमण्डल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किये जा सकते हैं, परन्तु ये विधेयक दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत होने चाहिए। जब कोई साधारण विधेयक विधानसभा द्वारा स्वीकृत हो जाता है, तब उस पर विधान परिषद् की स्वीकृति लेने के लिए उसे विधान परिषद् के पास भेजा जाता है। यदि विधान-परिषद् द्वारा विधेयक रखे जाने की तिथि से तीन माह तक उसे पारित न किया जाए तो विधानसभा पुन: इसे पारित करके विधान परिषद् में भेजती है। इस बार भी यदि विधान-परिषद् इसे अस्वीकृत करती है या उसे संशोधित करती है या एक महीने तक उस पर कोई निर्णय नहीं लेती है तो ऐसी स्थिति में साधारण विधेयक स्वीकृत मान लिया जाता है और उसे राज्यपाल के पास हस्ताक्षर हेतु भेज दिया जाता है। इस प्रकार विधान-परिषद् साधारण विधेयक को चार माह तक विलम्बित अवश्य कर सकती है; किन्तु उसे पारित होने से नहीं रोक सकती।

3. कार्यपालिका के क्षेत्र में – सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद् विधानसभा के प्रति ही सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। विधान परिषद् मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों से प्रश्न एवं पूरक-प्रश्न पूछ सकती है, उनकी आलोचना कर सकती है; किन्तु उसे मन्त्रिपरिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव रखने का अधिकार (UPBoardSolutions.com) नहीं है। वास्तव में विधानसभा को ही मन्त्रिपरिषद् पर नियन्त्रण रखने का अधिकार प्राप्त होता है और यही उसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर सकती है।

प्रश्न 4.

राज्य विधानमण्डल के किन्हीं दो अधिकारों का वर्णन कीजिए।

उत्तर :

राज्य विधानमण्डल के दो अधिकारों का संक्षिप्त वर्णन निम्नानुसार है-

1. वित्तीय अधिकार- विधानमण्डल को राज्य के वित्त पर पूर्ण नियन्त्रण प्राप्त होता है। विधानसभा द्वारा आय-व्यय वार्षिक बजट स्वीकृत होने पर ही शासन द्वारा आय-व्यय से सम्बन्धित किसी कार्य को किया जा सकता है। विधानमण्डल द्वारा विनियोग विधेयक पारित होने के बाद ही सरकार संचित निधि से आवश्यक व्यय हेतु धन निकाल सकती है।

2. प्रशासनिक अधिकार – भारतीय संविधान द्वारा राज्यों के क्षेत्र में भी संसदात्मक व्यवस्था स्थापित की गई है। परिणामत: राज्य की मन्त्रिपरिषद् को अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधानमण्डल के प्रति उत्तरदायी रहना होता है। विधानमण्डल द्वारा विभिन्न विभागों के मन्त्रियों से उनके विभागों के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं तथा मन्त्रिपरिषद् के विरुद्ध निन्दा का प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। यही नहीं, विधानमण्डल द्वारा मन्त्रिपरिषद् के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव भी पारित किया जा सकता है, जिसके फलस्वरूप मन्त्रिपरिषद् के मन्त्रियों को अपने पद का त्याग करना पड़ जाता है।

![]()

प्रश्न 5.

राज्यपाल और राष्ट्रपति की कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियों की तुलना कीजिए।

उत्तर :

राज्यपाल और राष्ट्रपति की कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियों की तुलना निम्नलिखित है

- राज्यपाल राज्य के शासन का तथा राष्ट्रपति देश के शासन का प्रधान होता है। दोनों क्रमश: विधानमण्डल तथा संसद में कार्यपालिका के प्रधान होते हैं।

- राज्य तथा देश में शासन के सभी कार्य क्रमश: राज्यपाल तथा राष्ट्रपति के नाम से किये जाते हैं।’

- राज्यपाल राज्य के मुख्यमन्त्री की नियुक्ति करता है तथा राष्ट्रपति देश के प्रधानमन्त्री की। राज्यपाल तथा राष्ट्रपति अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति तथा उनके कार्य (विभाग) विभाजन का बँटवारा क्रमशः मुख्यमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री की (UPBoardSolutions.com) सलाह से करते हैं।

- राज्यपाल मुख्यमन्त्री की सलाह से राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों एवं राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों एवं राज्यपालों की नियुक्ति करता है।

- राज्यपाल राज्य के मुख्यमन्त्री से तथा राष्ट्रपति देश के प्रधानमन्त्री से शासन सम्बन्धी किसी भी सूचना की जानकारी प्राप्त कर सकता है।

प्रश्न 6.

राज्यपाल के विवेकाधिकार पर एक टिप्पणी लिखिए। [2011]

या

यदि राज्य विधानसभा में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत न मिले तो राज्यपाल किसे मुख्यमन्त्री नियुक्त करेगा ? [2013]

या

राज्यों में राज्यपालों के विवेकाधीन अधिकारों की विवेचना कीजिए। [2015]

उत्तर :

केन्द्र में राष्ट्रपति के समान ही राज्य में राज्यपाल की स्थिति संवैधानिक प्रमुख की होती है। वह राज्य के मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् की सलाह पर ही कार्य करता है, परन्तु कुछ ऐसी भी परिस्थितियाँ होती हैं, जहाँ राज्यपाल मुख्यमन्त्री के परामर्श पर कार्य न करके स्वयं अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेने के लिए स्वतन्त्र होता है। ऐसी स्थितियों को राज्यपाल के विवेकाधिकार के नाम से जाना जाता है। जब राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करता है, उस समय वह मन्त्रियों के परामर्श की अवहेलना भी कर सकता है। उदाहरण के लिए–असोम के राज्यपाल को कबीलों तथा सीमा के प्रदेशों का शासन चलाने में स्वविवेक से कार्य करने (UPBoardSolutions.com) का अधिकार है। दूसरे, जब विधानसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राज्यपाल को मुख्यमन्त्री की नियुक्ति में स्वविवेक का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तीसरे, राज्य में उत्पन्न संवैधानिक संकट की रिपोर्ट को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने में भी वह स्वविवेक से कार्य करता है। राज्यपाल को विधानसभा के विघटन में भी कुछ सीमा तक स्वविवेक का अधिकार है।

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

उत्तर प्रदेश के विधानमण्डल के अंग लिखिए।

उत्तर :

उत्तर प्रदेश के विधानमण्डल के तीन अंग हैं

- राज्यपाल,

- विधानसभा तथा

- विधान-परिषद्।

प्रश्न 2.

राज्य विधानमण्डल के दोनों सदनों के नाम लिखिए। [2010]

उत्तर :

राज्य विधानमण्डल के दोनों सदनों के नाम हैं–

- विधानसभा तथा

- विधानपरिषद्।

![]()

प्रश्न 3.

विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है ?

उत्तर :

विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।

प्रश्न 4.

उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है ?

उत्तर :

उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल 403 सदस्य तथा 1 राज्यपाल द्वारा नामित अर्थात् 404 सदस्य हैं।

प्रश्न 5.

विधानसभा के एक ऐसे अधिकार का उल्लेख कीजिए जो कि विधान-परिषद् को प्राप्त नहीं है।

उत्तर :

राज्य की मन्त्रिपरिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का अधिकार केवल विधानसभा को प्राप्त है; विधान-परिषद् को यह अधिकार प्राप्त नहीं है।

प्रश्न 6.

विधानसभा, विधानपरिषद से अधिक शक्तिशाली है। क्यों ?

उत्तर :

वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने, कार्यपालिका पर नियन्त्रण रखने तथा राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार केवल विधानसभा को है; अतः वह विधानपरिषद् से अधिक शक्तिशाली है।

![]()

प्रश्न 7.

विधान-परिषद् के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए ?

उत्तर :

विधान-परिषद् की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु (UPBoardSolutions.com) 30 वर्ष होनी चाहिए। एन 8 विधान-परिषद् के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है ? उत्तर : विधान-परिषद् के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।

प्रश्न 9.

उन राज्यों के नाम लिखिए, जहाँ विधान-परिषद् का अस्तित्व है।

उत्तर :

- उत्तर प्रदेश,

- बिहार,

- महाराष्ट्र,

- कर्नाटक,

- आन्ध्र प्रदेश,

- जम्मू एवं कश्मीर

प्रश्न 10.

उत्तर प्रदेश विधान-परिषद् में कितने सदस्य हैं ?

उत्तर :

उत्तर प्रदेश विधान-परिषद् में 100 सदस्य हैं।

प्रश्न 11.

विधानपरिषद् में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है ?

उत्तर :

विधान-परिषद् में राज्यपाल को विधान-परिषद् की कुल सदस्य-संख्या के 1/6 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है।

![]()

प्रश्न 12.

विधेयक कितने प्रकार के होते हैं ?

उत्तर :

विधेयक दो प्रकार के होते हैं

(1) साधारण विधेयक तथा

(2) वित्त (धन) विधेयक।

प्रश्न 13.

धन-विधेयक विधानमण्डल के किस सदन में प्रस्तुत किये जाते हैं ?

उत्तर :

धन-विधेयक विधानमण्डल के निचले सदन अर्थात् विधानसभा में प्रस्तुत किये जाते हैं।

प्रश्न 14.

वित्त-विधेयक को विधान-परिषद् अधिक-से-अधिक कितने दिन रोक सकती है ?

उत्तर :

वित्त विधेयक को विधान-परिषद् अधिक-से-अधिक 14 दिनों तक रोक सकती है।

प्रश्न 15.

राज्यपाल-पद पर नियुक्ति हेतु अपेक्षित कोई दो अर्हताएँ लिखिए।

उत्तर :

राज्यपाल-पद पर नियुक्ति हेतु अपेक्षित दो अर्हताएँ निम्नलिखित हैं

- वह संसद या विधानमण्डले के किसी सदन का सदस्य न हो।

- वह उस राज्य का निवासी न (UPBoardSolutions.com) हो जिस राज्य में उसे नियुक्त किया गया है।

प्रश्न 16.

किन्हीं चार राज्यों के नाम लिखिए, जहाँ विधानसभा तथा विधान-परिषद् दोनों सदन हैं। [2012, 15, 18]

उत्तर :

- उत्तर प्रदेश,

- महाराष्ट्र,

- बिहार तथा

- कर्नाटक।

प्रश्न 17.

राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? उसके कार्यकाल की अवधि क्या है ? [2008]

उत्तर :

राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री के परामर्श से करता है। राज्यपाल की नियुक्ति सामान्यत: 5 वर्षों के लिए की जाती है।

प्रश्न 18.

राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है ?

उत्तर :

राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम (UPBoardSolutions.com) आयु 35 वर्ष है तथा उसे भारत का नागरिक होना चाहिए।

![]()

प्रश्न 19.

राज्यपाल के किन्हीं दो अधिकारों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर :

राज्यपाल के दो अधिकार निम्नलिखित हैं

- वित्तीय अधिकार-कोई भी धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति के बिना विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

- विधायी अधिकार राज्यपाल विधानसभा को कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भंग कर सकता है।

प्रश्न 20.

क्या राज्यपाल पर महाभियोग लगाया जा सकता है ?

उत्तर :

हाँ, राज्यपाल पर महाभियोग लगाया जा सकता है।

प्रश्न 21.

राज्य का वैधानिक प्रमुख कौन है? उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? [2012]

उत्तर :

राज्य का वैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

प्रश्न 22.

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमन्त्री के नाम बताए। [2012]

उत्तर :

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक तथा मुख्यमन्त्री श्री योगी आदित्यनाथ हैं।

प्रश्न 23.

राज्य की मन्त्रिपरिषद् के दो प्रमुख कार्य लिखिए। [2013]

उत्तर :

राज्य की मन्त्रिपरिषद् के दो प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं

- राज्य के सम्पूर्ण प्रशासन का कार्य मन्त्रिपरिषद् द्वारा किया जाता है।

- विधानमण्डल के समक्ष विधेयक प्रस्तुत करना तथा उन्हें पारित कराना मन्त्रिपरिषद् का ही कार्य है।

प्रश्न 24.

विधानसभा तथा विधान-परिषद के किन्हीं दो अन्तरों को स्पष्ट कीजिए। [2014]

उत्तर :

विधानसभा तथा विधान-परिषद् के दो अन्तर निम्नवत् हैं

- मन्त्रिपरिषद् सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है न कि विधान परिषद् के।

- विधानसभा की सदस्य संख्या (UPBoardSolutions.com) विधान-परिषद् से अधिक होती है।

![]()

प्रश्न 25.

अपने राज्य की विधान-परिषद् में शिक्षकों और स्नातकों के प्रतिनिधित्व पर प्रकाश डालिए।

उत्तर :

विधानपरिषद् राज्य के विधानमण्डल का उच्च सदन और स्थायी सदन है। प्रदेश में अध्यापकों का निर्वाचन-मण्डल कुल सदस्यों के 1/12 भाग को चुनता है। इसी प्रकार स्नातकों को निर्वाचन–मण्डल भी कुल सदस्यों के 1/12 भाग को चुनता है।

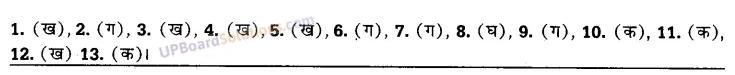

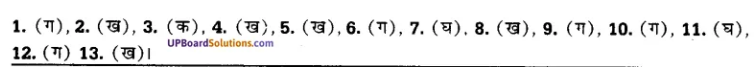

बहुविकल्पीय

प्रश्न 1. विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए?

(क) 18 वर्ष

(ख) 25 वर्ष

(ग) 21 वर्ष ।

(घ) 35 वर्ष

2. विधानसभा के सदस्यों हेतु कौन-सी योग्यता आवश्यक है?

(क) भारत का नागरिक हो

(ख) राज्य सरकार के किसी पद पर अवश्य हो

(ग) आयु 40 वर्ष से अधिक हो

(घ) स्नातक हो

3. राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? [2018]

(क) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश

(ख) निर्वाचन आयोग

(ग) प्रधानमन्त्री

(घ) राष्ट्रपति

4. राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है?

(क) 4 वर्ष

(ख) 5 वर्ष

(ग) 3 वर्ष

(घ) 6 वर्ष

5. राज्य का मुख्यमन्त्री वही हो सकता है

(क) जिसे सर्वोच्च न्यायालय आदेश दे

(ख) जिसे राष्ट्रपति चाहे।

(ग) जो स्नातक हो

(घ) जो विधानसभा के बहुमत प्राप्त दल का नेता हो

6. भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? [2011, 18)

(क) बिहार

(ख) मध्य प्रदेश

(ग) पश्चिम बंगाल

(घ) पंजाब

![]()

7. निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? [2013]

(क) कर्नाटक

(ख) पश्चिम बंगाल

(ग) बिहार

(घ) महाराष्ट्र

8. भारत में द्विसदनात्मक विधानमण्डले यहाँ दिए गए राज्य में है [2014]

(क) मध्य प्रदेश

(ख) उत्तर प्रदेश

(ग) पश्चिम बंगाल

(घ) गुजरात

9. राज्य का मुख्यमन्त्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? [2015]

(क) राज्यपाल

(ख) मन्त्रिपरिषद

(ग) विधानसभा

(घ) विधानपरिषद्

उत्तरमाला

1. (ख), 2. (क), 3. (घ), 4. (ख), 5. (घ), 6. (ख), 7. (ख), 8. (ख), 9. (ख)

Hope given UP Board Solutions for Class 10 Social Science Chapter 3 are helpful to complete your homework.

If you have any doubts, please comment below. UP Board Solutions try to provide online tutoring for you.