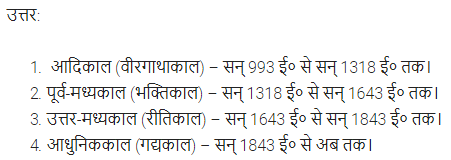

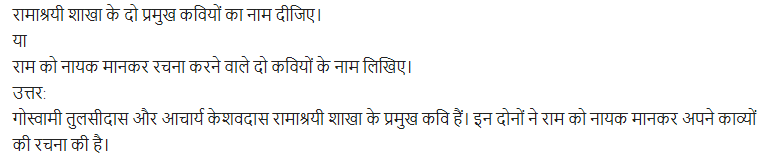

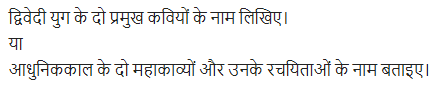

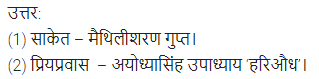

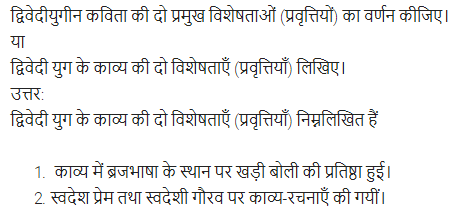

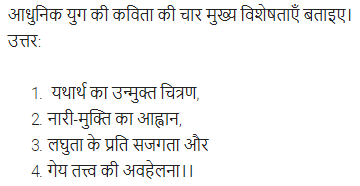

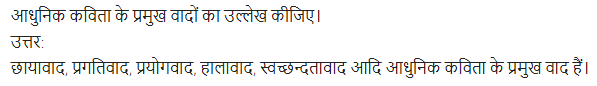

UP Board Solutions for Class 11 Samanya Hindi रस are part of UP Board Solutions for Class 11 Samanya Hindi. Here we have given UP Board Solutions for Class 11 Samanya Hindi Ras.

| Board | UP Board |

| Textbook | NCERT |

| Class | Class 11 |

| Subject | Samanya Hindi |

| Chapter | Chapter 1 |

| Chapter Name | रस |

| Number of Questions | 2 |

| Category | UP Board Solutions |

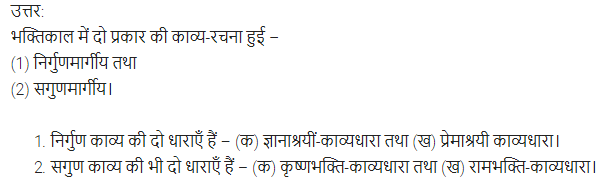

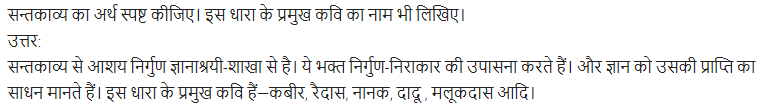

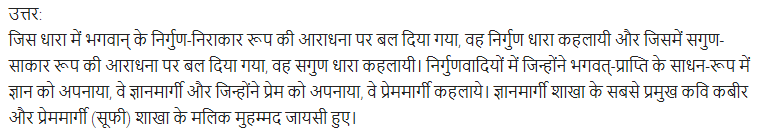

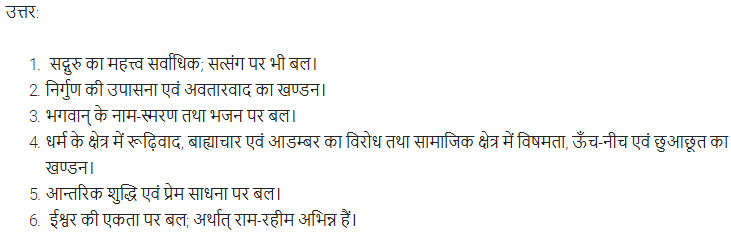

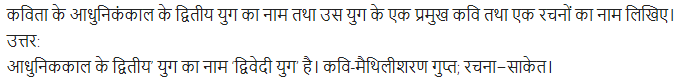

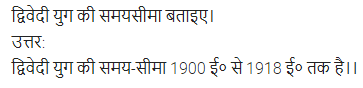

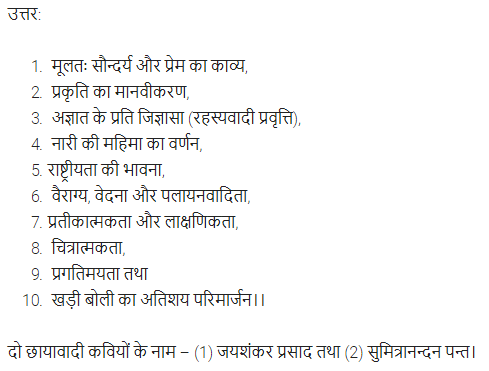

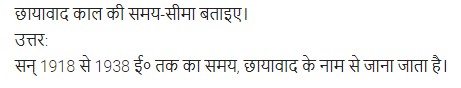

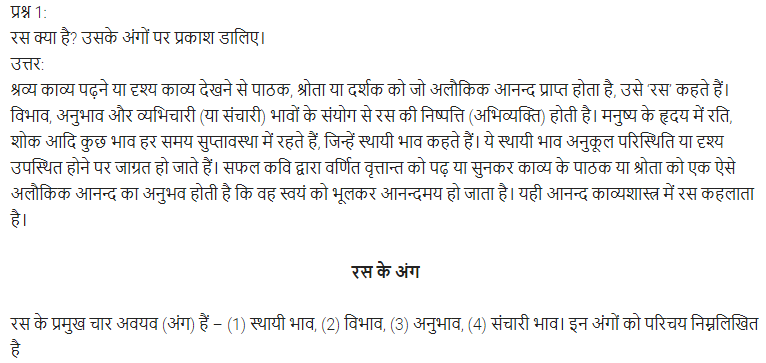

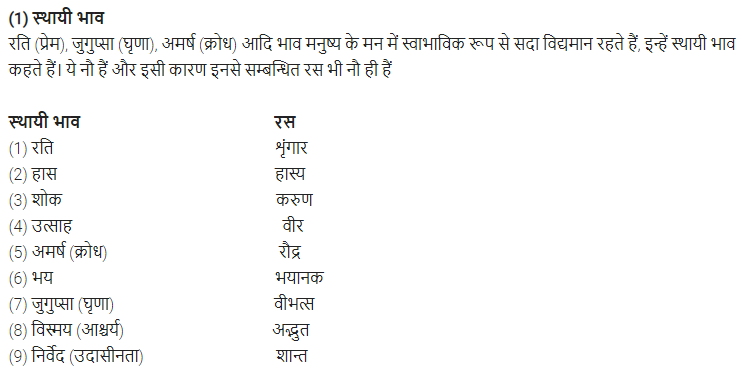

UP Board Solutions for Class 11 Samanya Hindi रस

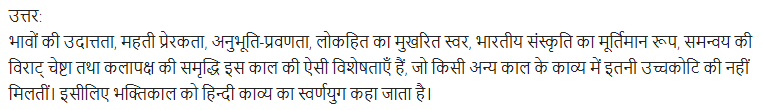

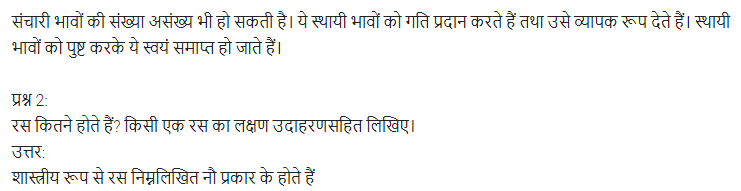

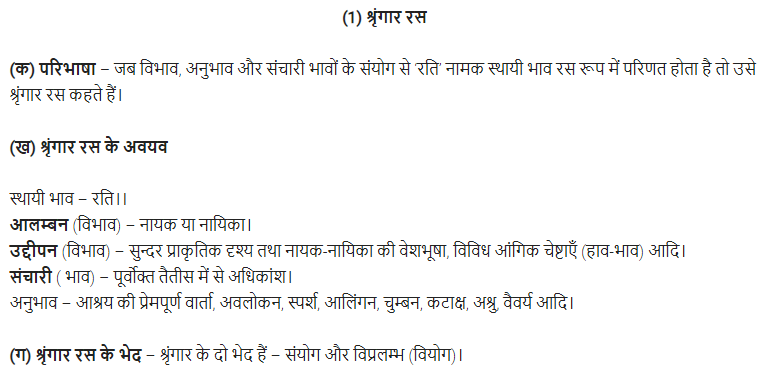

- श्रृंगार (संयोग व विप्रलम्भ) रस,

- हास्य रस,

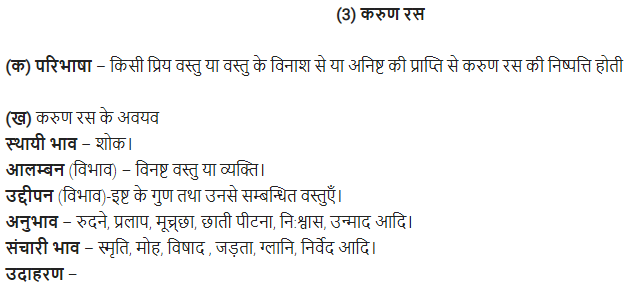

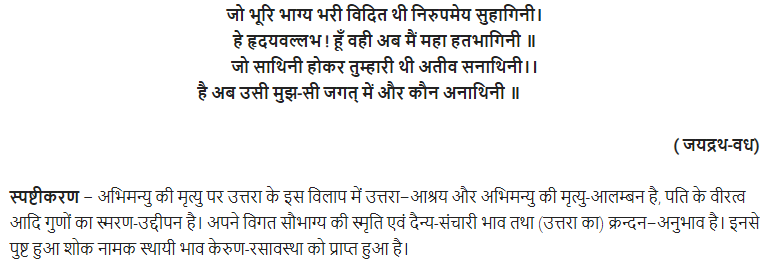

- करुण रस,

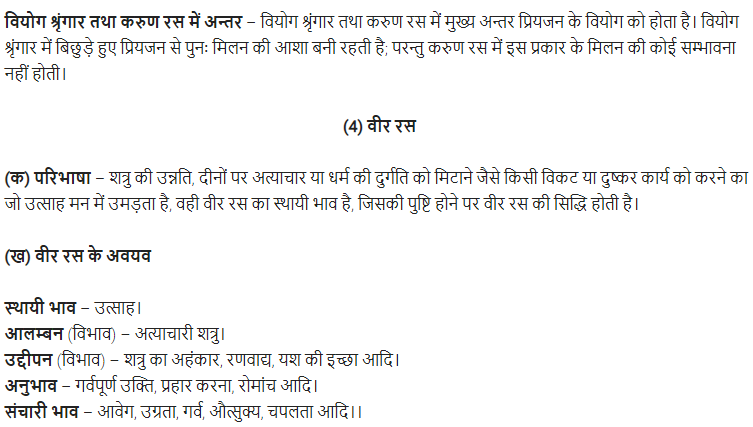

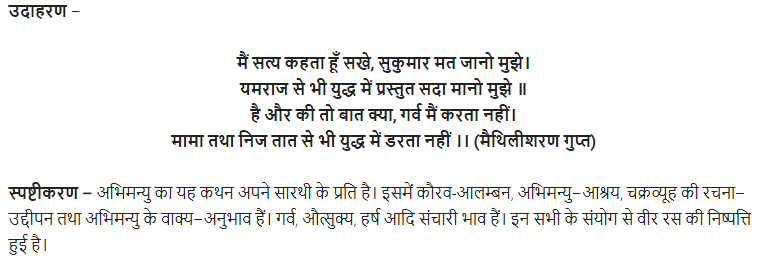

- वीर रस,

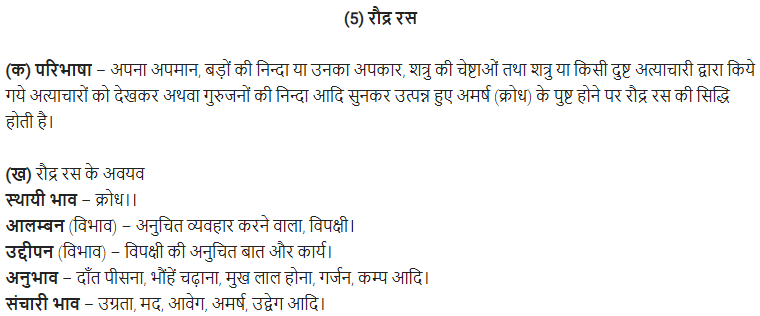

- रौद्र रस,

- भयानक रस,

- वीभत्स रस,

- अद्भुत रस तथा

- शान्त रस। कुछ विद्वान् ‘वात्सल्य रस’ और ‘भक्ति रस को भी उपरि-निर्दिष्ट नव रसों की श्रृंखला में ही मानते हैं।

[विशेष—माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ० प्र० द्वारा निर्धारित नवीनतम पाठ्यक्रम में आगे दिये जा रहे पाँच रस ही निर्धारित हैं।]

उदाहरण 2-

कौन हो तुम वसन्त के दूत

विरस पतझड़ में अति सुकुमार ;

घन तिमिर में चपला की रेख

तपन में शीतल मन्द बयार ।( काव्यांजलि : श्रद्धा-मनु)

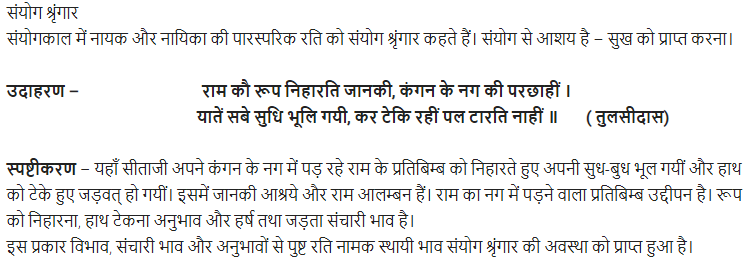

स्पष्टीकरण-इस प्रकरण में रति स्थायी भाव है। आलम्बन विभाव है–श्रद्धा (विषय) और मनु (आश्रय)। उद्दीपन विभाव है-एकान्त प्रदेश, श्रद्धा की कमनीयता, शीतल-मन्द पवन। हृदय में शान्ति का • मिलना अनुभाव है। आश्रय मनु के हर्ष, उत्सुकता आदि भाव संचारी भाव हैं। इस प्रकार अनुभावविभावादि से पुष्ट रति नामक स्थायी भाव संयोग श्रृंगार रस की दशा को प्राप्त हुआ है।।

उदाहरण 2-

मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले

जाके आये न मधुबन से औ न भेजा सँदेशा।

मैं रो-रो के प्रिय-विरह से बावली हो रही हूँ।

जा के मेरी सब दुःख-कथा श्याम को तू सुना दे॥ ( काव्यांजलि : पवन-दूतिका)

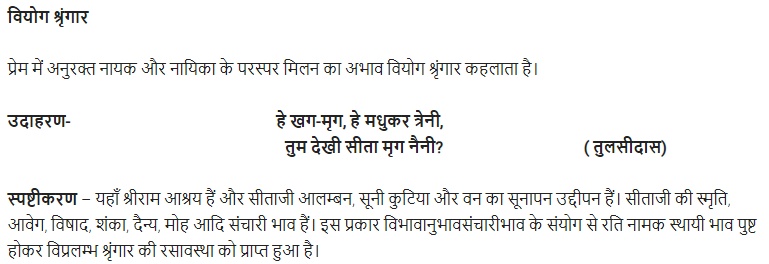

स्पष्टीकरण-इस छन्द में विरहिण-राधा की विरह-दशा का वर्णन किया गया है। ‘रति’ स्थायी भाव है। आलम्बन विभाव हैं—राधा (आश्रय) और श्रीकृष्ण (विषय)। उद्दीपन विभाव हैं-मेघ जैसी शोभा और कमल जैसे नेत्रों का स्मरणं। श्रीकृष्ण के विरह में रुदन अनुभाव है। स्मृति, आवेग, उन्माद आदि संचारियों से पुष्ट श्रीकृष्ण से मिलने के अभाव में यहाँ वियोग श्रृंगार रस का परिपाक हुआ है।

उदाहरण:2-

बिंध्य के वासी उदासी तपोब्रतधारी महा बिनु नारि दुखारे।

गौतमतीय तरी तुलसी, सो कथा सुनि भे मुनिबृन्द सुखारे॥

हैहैं सिला सब चंद्रमुखी परसे पदमंजुल-कंज तिहारे।

कीन्हीं भली रघुनायकजू करुना करि कानन को पगु धारे॥ ( हिन्दी : वन पथ पर)

[विशेष—पाठ्यक्रम में संकलित अंश में हास्य रस का उदाहरण दृष्टिगत नहीं होता। अतः 10वीं की पाठ्य-पुस्तक से उदाहरण दिया जा रहा है।

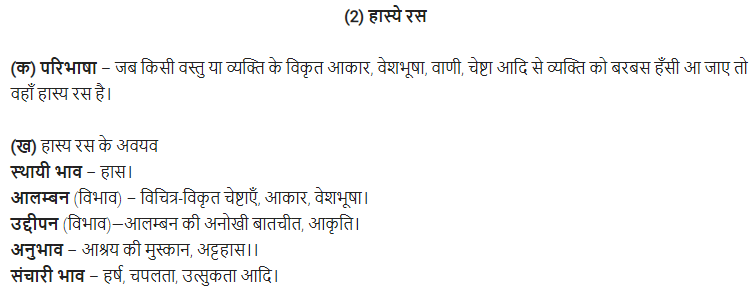

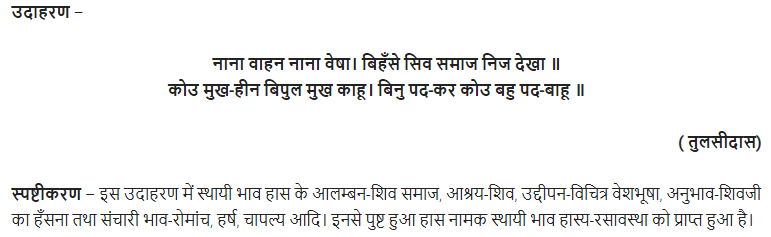

स्पष्टीकरण—इस छन्द में विन्ध्याचल के तपस्वियों की मनोदशा का वर्णन किया गया है। यहाँ ‘हास’ स्थायी भाव है। आलम्बन विभाव हैं–विन्ध्य के उदास तपस्वी (आश्रय) और राम (विषय)। उद्दीपन विभाव हैं—गौतम की स्त्री का उद्धार। मुनियों का कथा आदि सुनना अनुभाव हैं। हर्ष, उत्सुकता आदि संचारी भावों से पुष्ट प्रस्तुत छन्द में हास्य रस का सुन्दर परिपाक हुआ है।

उदाहरण 2-

क्यों छलक रहा दुःख मेरा

ऊषा की मृदु पलकों में

हाँ! उलझ रहा सुख मेरा

सन्ध्या की घन अलकों में । ( काव्यांजलि : आँसू)

स्पष्टीकरण-प्रस्तुत पद में कवि के अपनी प्रेयसी के विरह में रुदन का वर्णन किया गया है। इसमें कवि के हृदय का ‘शोक’ स्थायी भाव है। आलम्बन विभाव हैं—प्रेमी, यहाँ पर कवि (आश्रय) तथा प्रियतमा (विषय)। उद्दीपन विभाव हैं—अन्धकाररूपी केश-पाश तथा सन्ध्या। कवि के हृदय से नि:सृत उद्गार अनुभाव हैं। अश्रुरूपी प्रात:कालीन ओस की बूंदें संचारी भाव हैं। इन सबसे पुष्ट शोक नामक स्थायी भाव करुण रस की दशा को प्राप्त हुआ है।

उदाहरण 2-

साजि चतुरंग सैन अंग, में उमंग धारि,

सरजा सिवाजी जंग जीतन चलत है।

भूषन भनत नाद बिहद नगारन के,

नदी नद मद गैबरन के रलत है ॥( काव्यांजलि : शिवा-शौर्य)

स्पष्टीकरण-प्रस्तुत पद में शिवाजी की चतुरंगिणी सेना के प्रयाण का चित्रण है। इसमें ‘शिवाजी के हृदय का उत्साह’ स्थायी भाव है। ‘युद्ध को जीतने की इच्छा आलम्बन है। ‘नगाड़ों का बजना’ उद्दीपन है। ‘हाथियों के मद का बहना’ अनुभाव है तथा उग्रता’ संचारी भाव है। इन सबसे पुष्ट ‘उत्साह’ नामक स्थायी भाव वीर रस की दशा को प्राप्त हुआ है।

उदाहरण 1

मन पछितैहै अवसर बीते ।

दुर्लभ देह पाई हरिपद भजु, करम वचन अरु होते ॥

अब नाथहिं अनुराग, जागु जड़-त्यागु दुरासा जीते ॥

बुझे न काम अगिनी तुलसी कहुँ बिषय भोग बहु धी ते ॥

स्पष्टीकरण–यहाँ तुलसी (या पाठक)–आश्रय हैं; संसार की असारता आलम्बन; अपना मनुष्य जन्म व्यर्थ होने की चिन्ता–उद्दीपन; मति-धृति आदि संचारी एवं वैराग्यपरक वचन–अनुभाव हैं। इनसे मिलकर शान्त रस की निष्पत्ति हुई है।

उदाहरण 2

अब लौं नसानी अब न नसैहौं ।

रामकृपा भवनिसा सिरानी, जागे फिर न डसैहौं ।

पायो नाम चारु चिंतामनि, उर कर तें न खसैहौं ।

स्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचनहिं कसैहौं ॥

परबस जानि हँस्यों इन इंद्रिन, निज बस छै न हसैहौं ।

मन-मधुकर पन करि तुलसी, रघुपति पद-कमल बसैहौं ॥ ( काव्यांजलिः विनयपत्रिका)

स्पष्टीकरण—प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी की जगत् के प्रति विरक्ति और श्रीराम के प्रति अनुराग मुखर हुआ है। इस पद में संसार से पूर्ण विरक्ति अर्थात् ‘निर्वेद’ नामक स्थायी भाव है। आलम्बन विभाव हैं—तुलसीदास (अश्रय) तथा श्रीराम की भक्ति (विषय)। उद्दीपन विभाव हैं-श्रीराम की कृपा, सांसारिक असारता त इन्द्रियों द्वारा उपहास। स्वतन्त्र होना, राम के चरणों में रत होना, सांसारिक विषयों में पुनः निर्लिप्त न होना आदि से सम्बद्ध कथन अनुभाव हैं। निर्वेद, हर्ष, स्मृति आदि संचारी भाव हैं। इन सबसे पुष्ट ‘निर्वेद’ नामक स्थायी भाव शान्त रस की अवस्था को प्राप्त हुआ है।

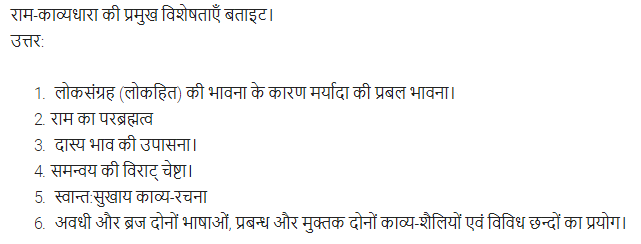

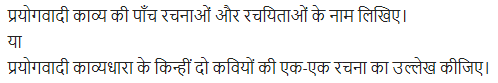

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

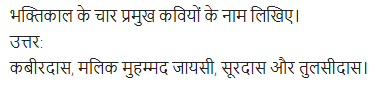

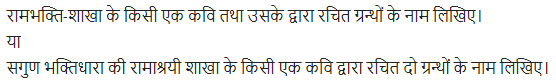

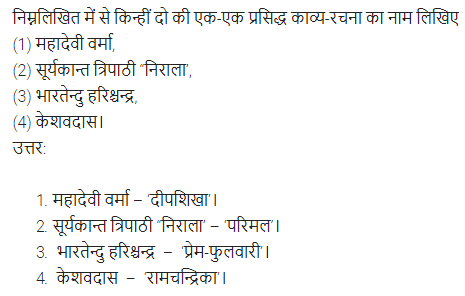

प्रश्न 1.

निम्नलिखित पद्यांशों में कौन-से रस हैं ? प्रत्येक का स्थायी भाव भी बताइए-

(क) साजि चतुरंग सैन अंग में उमंग धारि,

सरजा सिवाजी जंग जीतन चलत हैं।

(ख) कहत, नटत, रीझत, खिझत, मिलत, खिलत, लजियात |

भरे भौन मैं करत हैं, नैननु हीं स बात ।।

(ग) कौन हो तुम वसंत के दूत

‘विरस पतझड़ में अति सुकुमार;

घन तिमिर में चपला की रेख

तपन में शीतल मन्द बयार ?

(घ) आये होंगे यदि भरत कुमति-वश वन में,

तो मैंने यह संकल्प किया है मन में-

उनको इस शर का लक्ष चुनँगा क्षण में,

प्रतिषेध आपका भी न सुनँगा रण में ।

(ङ) सुख भोग खोजने आते सब, आये तुम करने सत्य खोज,

जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के, मन के मनोज

जड़ता, हिंसा, स्पर्धा में भर, चेतना, अहिंसा, नम्र ओज,

पशुता का पंकज बना दिया, तुमने मानवता का सरोज ।

उत्तर:

(क) इसमें वीर रस है, जिसका स्थायी भाव उत्साह है।

(ख) इसमें संयोग श्रृंगार रस है, जिसका स्थायी भाव रति है।

(ग) इसमें संयोग श्रृंगार रसे है, जिसका स्थायी भाव रति है।

(घ) इसमें वीर रस है, जिसका स्थायी भाव उत्साह है।

(ङ) इसमें शान्त रस है, जिसका स्थायी भाव निर्वेद है।

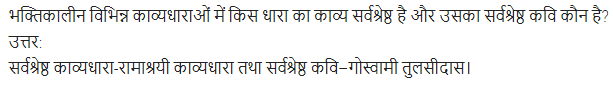

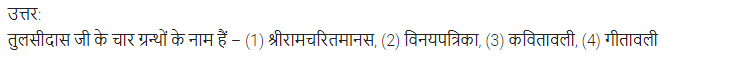

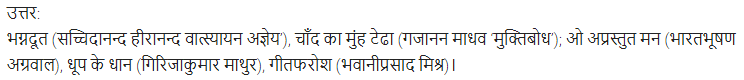

प्रश्न 2.

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए–

(क) अपनी पाठ्य-पुस्तक से करुण रस की दो पंक्तियाँ लिखिए। यह भी स्पष्ट कीजिए कि आप इसे करुण रस की रचना क्यों मानते हैं ?

(ख) हास्य रस की निष्पत्ति कब होती है ? अपनी पाठ्य-पुस्तक से उदाहरण देकर समझाइए।

(ग) अपनी पाठ्य-पुस्तक से वीर रस को बतलाने के लिए किसी पद की दो पंक्तियाँ लिखिए और स्पष्ट कीजिए कि उसे वीर रस की रचना क्यों मानते हैं?

(घ) अपनी पाठ्य-पुस्तक से करुण रस का लक्षण लिखिए और उसका उदाहरण दीजिए।

(ङ) अपनी पाठ्य-पुस्तक से शान्त रस की दो पंक्तियाँ लिखिए और यह भी स्पष्ट कीजिए कि आप इसे शान्त रस की रचना क्यों मानते हैं ?

(च) वीर रस का लक्षण लिखिए और अपनी पाठ्य-पुस्तक के आधार पर उसका उदाहरण प्रस्तुत कीजिए।

(छ) विप्रलम्भ श्रृंगार अथवा शान्त रस का लक्षण लिखिए और एक उदाहरण दीजिए।

(ज) अपनी पाठ्य-पुस्तंक से वीर रस की दो पंक्तियाँ लिखिए। रस के आलम्बन और आश्रय की ओर भी संकेत कीजिए।

(झ) संयोग श्रृंगार अथवा वीर रस का लक्षण लिखिए और एक उदाहरण दीजिए।

(ञ) श्रृंगार और करुण में से किसी एक रस का लक्षण और उदाहरण लिखिए।

(ट) “कृरुण’ अथवा ‘वीर’ रस के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत कीजिए।

उत्तर:

[संकेत इन सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए इन रसों से सम्बन्धित सामग्री का अध्ययन ‘रस’ प्रकरण के अन्तर्गत प्रश्न 2 से करें]

We hope the UP Board Solutions for Class 11 Samanya Hindi रस help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 11 Samanya Hindi रस, drop a comment below and we will get back to you at the earliest.