UP Board Solutions for Class 12 Civics Chapter 5 Challenges to and Restoration of Congress System (कांग्रेस प्रणाली : चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना)

UP Board Class 12 Civics Chapter 5 Text Book Questions

UP Board Class 12 Civics Chapter 5 पाठ्यपुस्तक से अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1.

सन् 1967 के चुनावों के बारे में निम्नलिखित में से कौन-कौन से बयान सही हैं

(क) कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में विजयी रही, लेकिन कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव वह हार गई।

(ख) कांग्रेस लोकसभा के चुनाव भी हारी और विधानसभा के भी।

(ग) कांग्रेस को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला, लेकिन उसने दूसरी पार्टियों के समर्थन से एक गठबन्धन सरकार बनाई।

(घ) कांग्रेस केन्द्र में सत्तासीन रही और उसका बहुमत भी बढ़ा।

उत्तर:

(क) सही,

(ख) गलत,

(ग) गलत,

(घ) गलत।

प्रश्न 2.

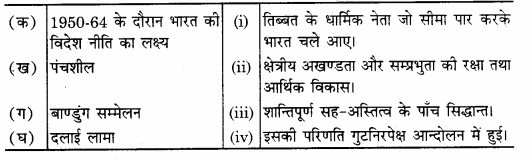

निम्नलिखित का मेल करें-

उत्तर

प्रश्न 3.

निम्नलिखित नारे से किन नेताओं का सम्बन्ध है-

(क) जय जवान जय किसान

(ख) इन्दिरा हटाओ

(ग) गरीब हटाओ।

उत्तर:

(क) लालबहादुर शास्त्री,

(ख) सिंडिकेट,

(ग) श्रीमती इन्दिरा गांधी।

प्रश्न 4.

सन् 1971 के ‘ग्रैण्ड अलायंस’ के बारे में कौन सा कथन ठीक है-

(क) इसका गठन गैर-कम्युनिस्ट और गैर-कांग्रेसी दलों ने किया था।

(ख) इसके पास एक स्पष्ट राजनीतिक तथा विचारधारात्मक कार्यक्रम था।

(ग) इसका गठन सभी गैर-कांग्रेसी दलों ने एकजुट होकर किया था।

उत्तर:

(क) इसका गठन गैर-कम्युनिस्ट और गैर-कांग्रेसी दलों ने किया था।

प्रश्न 5.

किसी राजनीतिक दल को अपने अन्दरूनी मतभेदों का समाधान किस तरह करना चाहिए? यहाँ कुछ समाधान दिए गए हैं। प्रत्येक पर विचार कीजिए और उसके सामने उसके फायदों और घाटों को लिखिए।

(क) पार्टी के अध्यक्ष द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना।

(ख) पार्टी के भीतर बहुमत की राय पर अमल करना।

(ग) हरेक मामलों पर गुप्त मतदान करना।

(घ) पार्टी के वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं से सलाह करना।

उत्तर:

(क)लाभ-पार्टी के अध्यक्ष द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने से पार्टी में एकता और अनुशासन की भावना का विकास होगा।

हानि-इससे एक व्यक्ति की तानाशाही या निरंकुशता स्थापित होने का खतरा बढ़ जाता है।

(ख)लाभ-मतभेदों को दूर करने के लिए बहुमत की राय जानने से यह लाभ होगा कि इससे अधिकांश की राय का पता चलेगा।

हानि-बहुमत की राय मानने से अल्पसंख्यकों की उचित बात की अवहेलना की सम्भावना बनी रहेगी।

(ग) लाभ-पार्टी के मतभेदों को दूर करने के लिए गुप्त मतदान की प्रक्रिया अपनाने से प्रत्येक सदस्य अपनी बात स्वतन्त्रतापूर्वक रख सकेगा।

हानि-गुप्त मतदान में क्रॉस वोटिंग का खतरा बना रहता है।

(घ)लाभ-पार्टी के मतभेदों को दूर करने के लिए वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं की सलाह का विशेष लाभ होगा, क्योंकि वरिष्ठ नेताओं के पास अनुभव होता है तथा सभी सदस्य उनका आदर करते हैं।

हानि-वरिष्ठ एवं अनुभवी व्यक्ति नए विचारों एवं मूल्यों को अपनाने से कतराते हैं।

प्रश्न 6.

निम्नलिखित में से किसे/किन्हें 1967 के चुनावों में कांग्रेस की हार के कारण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है? अपने उत्तर की पुष्टि में तर्क दीजिए

(क) कांग्रेस पार्टी में करिश्माई नेता का अभाव।

(ख) कांग्रेस पार्टी के भीतर टूट।

(ग) क्षेत्रीय, जातीय और साम्प्रदायिक समूहों की लामबन्दी को बढ़ाना।

(घ) गैर-कांग्रेसी दलों के बीच एकजुटता।

(ङ) कांग्रेस पार्टी के अन्दर मतभेद।

उत्तर:

(क) इसको कांग्रेस की हार के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि कांग्रेस के पास अनेक वरिष्ठ और करिश्माई नेता थे।

(ख) यह कांग्रेस पार्टी की हार का सबसे बड़ा कारण था क्योंकि कांग्रेस दो गुटों में बँटती जा रही थी· युवा तुर्क और सिंडिकेट। युवा तुर्क (चन्द्रशेखर, चरणजीत यादव, मोहन धारिया, कृष्णकान्त एवं आर० के० सिन्हा) तथा सिंडिकेट (कामराज, एस० के० पाटिल, अतुल्य घोष एवं निजलिंगप्पा) के बीच आपसी फूट के कारण कांग्रेस पार्टी को सन् 1967 के चुनावों में हार का सामना करना पड़ा।

(ग) सन् 1967 में पंजाब में अकाली दल, तमिलनाडु में डी० एम० के० जैसे दल अनेक राज्यों में क्षेत्रीय, जातीय और साम्प्रदायिक दलों के रूप में उभरे जिससे कांग्रेस के प्रभाव व विस्तार क्षेत्र में कमी आयी।

(घ) गैर-कांग्रेसी दलों के बीच एकजुटता पूर्णतया नहीं थी लेकिन जिन-जिन प्रान्तों में ऐसा हुआ वहाँ वामपन्थियों अथवा गैर-कांग्रेसी दलों को लाभ मिला।

(ङ) कांग्रेस पार्टी के अन्दर मतभेद के कारण बहुत जल्दी ही आन्तरिक फूट कालान्तर में सभी के सामने आ गई और लोग यह मानने लगे कि सन् 1967 के चुनाव में कांग्रेस की हार के कई कारणों में से यह भी एक महत्त्वपूर्ण कारण था।

प्रश्न 7.

1970 के दशक में इन्दिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई थी?

उत्तर:

1970 के दशक में श्रीमती गांधी की लोकप्रियता के कारण-1970 के दशक में श्रीमती गांधी की लोकप्रियता के मुख्य कारण निम्नलिखित थे-

(1) इन्दिरा गांधी कांग्रेस पार्टी की करिश्माई नेता थीं। वे भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री की पुत्री थीं और इन्होंने स्वयं को गांधी-नेहरू परिवार का वास्तविक, राजनीतिक उत्तराधिकारी बताने के साथ-साथ अधिक प्रगतिशील कार्यक्रम; जैसे-20 सूत्री कार्यक्रम, गरीबी हटाने के लिए कल्याणकारी सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा की। वह देश की महिला प्रधानमन्त्री होने के कारण महिला मतदाताओं में अधिक लोकप्रिय हुईं।

(2) इन्दिरा गांधी द्वारा 20-सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत करना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, प्रिवीपर्स को समाप्त करना, श्री वी० वी० गिरि जैसे मजदूर नेता को दल के घोषित प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव जिताकर लाना। इन सबने इन्दिरा गांधी की लोकप्रियता को बढ़ाया।

(3) श्रीमती गांधी की सरकार के पास अन्य दलों के मुकाबले एक एजेण्डा और कार्यक्रम था जिसने उनकी लोकप्रियता में चार-चाँद लगा दिए।

(4) इन्दिरा गांधी ने एक कुशल व साहसिक चुनावी रणनीति अपनायी। उन्होंने एक साधारण से सत्ता संघर्ष को विचारधारात्मक संघर्ष में बदल दिया। उन्होंने सरकार की नीतियों को वामपन्थी रंग देने के लिए कई कदम उठाए। लोगों को इससे लगा कि इन्दिरा गांधी तो लोगों के हित में काम करना चाहती हैं, लेकिन सिंडिकेट उनके मार्ग में बाधाएँ डाल रहा है। चुनावों में श्रीमती गांधी को इसका लाभ मिला।

(5) इसी दौर में श्रीमती गांधी ने भूमि सुधार कानूनों के क्रियान्वयन के लिए जबरदस्त अभियान चलाया तथा अपने कार्यक्रमों के पक्ष में जनादेश हासिल करने के लिए दिसम्बर 1970 में लोकसभा भंग करने की सिफारिश की।

प्रश्न 8.

1960 के दशक की कांग्रेस पार्टी के सन्दर्भ में सिंडिकेट का क्या अर्थ है? सिंडिकेट ने कांग्रेस पार्टी में क्या भूमिका निभाई?

उत्तर:

सिंडिकेट का अर्थ-कांग्रेसी नेताओं के एक समूह को अनौपचारिक रूप से सिंडिकेट के नाम से पुकारा जाता है। इस समूह के नेताओं का पार्टी के संगठन पर अधिकार एवं नियन्त्रण था। सिंडिकेट के अगुआ मद्रास प्रान्त के भूतपूर्व मुख्यमन्त्री और फिर कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके के० कामराज थे। इसमें प्रान्तों के ताकतवर नेता; जैसे—बम्बई सिटी (अब मुम्बई) के एस० के० पाटिल, मैसूर (अब कर्नाटक) के एस० निजलिंगप्पा, आन्ध्र प्रदेश के एन० संजीव रेड्डी और पश्चिम बंगाल के अतुल्य घोष शामिल थे। लालबहादुर शास्त्री और इनके बाद इन्दिरा गांधी, दोनों ही सिंडिकेट की सहायता से प्रधानमन्त्री पद पर आरूढ़ हुए थे।

भूमिका-इन्दिरा गांधी के पहले मन्त्रिमण्डल में इस समूह की निर्णायक भूमिका रही। इसने तब नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन में भी अहम भूमिका निभायी थी। कांग्रेस का विभाजन होने के बाद सिंडिकेट के नेताओं और उनके प्रति निष्ठावान कांग्रेसी कांग्रेस (ओ) में ही रहे। चूँकि इन्दिरा गांधी की कांग्रेस (आर) ही लोकप्रियता की कसौटी पर सफल रही, इसलिए भारतीय राजनीति के ये बड़े और ताकतवर नेता सन् 1971 के बाद प्रभावहीन हो गए।

प्रश्न 9.

कांग्रेस पार्टी किन मसलों को लेकर 1969 में टूट का शिकार हुई?

उत्तर:

1969 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन या टूट के कारण-सन् 1969 में कांग्रेस के विभाजन एवं टूट के निम्नलिखित कारण थे-

1. दक्षिणपन्थी और वामपन्थी विचारधाराओं के समर्थकों के मध्य कलह-सन् 1967 के चौथे आम चुनावों में कांग्रेस की हार पर कार्यकर्ताओं ने विचार मंथन शुरू किया। कांग्रेस के कुछ सदस्यों का यह विचार था कि राज्यों में कांग्रेस को दक्षिणपन्थी विचारधारा वाले दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, जबकि कुछ अन्य कांग्रेसियों का यह मत था कि कांग्रेस को दक्षिणपन्थी विचारधारा की अपेक्षा वामपन्थी विचारधारा वाले दलों के साथ मिलकर चलना चाहिए। इस प्रकार की कलह सन् 1969 में कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण बनी।

2. राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चयन को लेकर मतभेद-सन् 1969 में इन्दिरा गांधी की असहमति के बावजूद सिंडिकेट ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष एन० संजीव रेड्डी को कांग्रेस पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया। लेकिन श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अन्तरात्मा की आवाज पर तत्कालीन उपराष्ट्रपति वी० वी० गिरि का समर्थन किया। इन्होंने एक स्वतन्त्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरा। लेकिन इन्दिरा गांधी के समर्थन के कारण वी० वी० गिरि विजयी हुए और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार संजीव रेड्डी की हार हुई। यह घटना कांग्रेस पार्टी में फूट का प्रमुख कारण बनी।

3. युवा तुर्क एवं सिंडिकेट के बीच कलह-सन् 1969 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन का एक कारण युवा तुर्क (चन्द्रशेखर, चरणजीत यादव, मोहन धारिया, कृष्णकान्त एवं आर० के० सिन्हा) तथा सिंडिकेट (कामराज, एस० के० पाटिल, अतुल्य घोष एवं निजलिंगप्पा) के बीच होने वाली कलह थी। जहाँ युवा तुर्क बैंकों के राष्ट्रीयकरण एवं राजाओं के प्रिवीपर्स को समाप्त करने के पक्ष में था, वहीं सिंडिकेट इसका विरोध कर रहा था।

4. वित्त विभाग, मोरारजी देसाई से वापस लेना-श्रीमती गांधी ने 14 अग्रणी बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा भूतपूर्व राजा-महाराजाओं को प्राप्त ‘प्रिवीपर्स’ को समाप्त करने जैसी जनप्रिय नीतियों की घोषणा की, लेकिन उप-प्रधानमन्त्री व वित्त मन्त्री मोरारजी देसाई इन नीतियों के पक्षधर नहीं थे फलत: प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने मोरारजी देसाई से वित्त विभाग वापस ले लिया। मोरारजी देसाई ने इस पर अपना विरोध जताते हुए मन्त्रिमण्डल से त्याग-पत्र दे दिया। सिंडिकेट ने प्रधानमन्त्री की इस कार्यवाही का विरोध किया। मोरारजी देसाई से वित्त विभाग वापस लेने के बाद मन्त्रिमण्डल ने सर्वसम्मत्ति से बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रस्ताव को पास कर दिया।

5. श्रीमती इन्दिरा गांधी पर साम्यवादियों का साथ देने का आरोप-जिस प्रकार जगजीवन राम तथा फखरुद्दीन अली अहमद ने सिंडिकेट पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने दक्षिणपन्थियों से गुप्त समझौता कर रखा है, वहीं सिंडिकेट ने श्रीमती इन्दिरा गांधी पर यह आरोप लगाया कि वह कांग्रेस में वामपन्थ को बढ़ावा दे रही है। इस विषय पर सिंडिकेट एवं श्रीमती गांधी के समर्थकों के बीच विवाद गहराता जा रहा था।

6. सिंडिकेट द्वारा श्रीमती गांधी को पद से हटाने का प्रयास–सन् 1969 में कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार के चुनाव हार जाने के बाद सिंडिकेट ने प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को पद से हटाने का प्रयास किया। परन्तु इसके विरोध में 60 से अधिक कांग्रेसी सदस्यों ने निजलिंगप्पा के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात की। 23 अगस्त, 1969 को हुई संसदीय बोर्ड की बैठक में अधिकांश सदस्यों ने श्रीमती गांधी के पक्ष में विश्वास व्यक्त किया।

उपर्युक्त घटनाओं के कारण कांग्रेस में आन्तरिक कलह इस कदर बढ़ गया कि नवम्बर 1969 में कांग्रेस का विभाजन हो गया।

![]()

प्रश्न 10.

निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़ें और इसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें

इन्दिरा गांधी ने कांग्रेस को अत्यन्त केन्द्रीकृत और अलोकतान्त्रिक पार्टी संगठन में तब्दील कर दिया, जबकि नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस शुरुआती दशकों में एक संघीय, लोकतान्त्रिक और विचारधाराओं के समाहार का मंच थी। नयी और लोक लुभावन राजनीति ने राजनीतिक विचारधारा को महज चुनावी विमर्श में बदल दिया। कई नारे उछाले गए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसी के अनुकूल सरकार की नीतियाँ भी बनानी थीं-1970 के दशक के शुरुआती सालों में अपनी बड़ी चुनावी जीत के जश्न के बीच कांग्रेस एक राजनीतिक संगठन के तौर पर मर गई। -सुदीप्त कविराज

(क) लेखक के अनुसार नेहरू और इन्दिरा गांधी द्वारा अपनाई गई रणनीतियों में क्या अन्तर था?

(ख) लेखक ने क्यों कहा कि सत्तर के दशक में कांग्रेस ‘मर गई?

(ग) कांग्रेस पार्टी में आए बदलावों का असर दूसरी पार्टियों पर किस तरह पड़ा?

उत्तर:

(क) जवाहरलाल नेहरू की तुलना में उनकी पुत्री और तीसरी प्रधानमन्त्री इन्दिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी को. बहुत ज्यादा केन्द्रीकृत और अलोकतान्त्रिक पार्टी संगठन के रूप में बदल दिया। नेहरू के काल में यह पार्टी संघीय लोकतान्त्रिक और विभिन्न विचारधाराओं को मानने वाले कांग्रेसी नेता और यहाँ तक कि विरोधियों को साथ लेकर चलने वाले एक मंच के रूप में कार्य करती थी।

(ख) लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि सत्तर के दशक में कांग्रेस की सर्वोच्च नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी एक अधिनायकवादी नेता थीं। इन्होंने कांग्रेस की सभी शक्तियाँ अपने या कुछ गिनती के अपने कट्टर समर्थकों तक केन्द्रीकृत कर दी। मनमाने ढंग से मन्त्रिमण्डल और दल का गठन किया तथा पार्टी में विचार-विमर्श प्राय: मर गया।

(ग) कांग्रेस पार्टी में आए बदलाव के कारण दूसरी पार्टियों में परस्पर एकता बढ़ी। उन्होंने गैर-कांग्रेसी और गैर-साम्यवादी संगठन बनाए। कांग्रेस से अनेक सम्प्रदायों के समूह दूर होते गए और वे जनता पार्टी के रूप में लोगों के सामने आए। सन् 1977 के चुनावों में विरोधी दलों ने कांग्रेस का सफाया कर दिया।

UP Board Class 12 Civics Chapter 5 InText Questions

UP Board Class 12 Civics Chapter 5 पाठान्तर्गत प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

इन्दिरा गांधी के लिए स्थितियाँ सचमुच कठिन रही होंगी-पुरुषों के दबदबे वाले क्षेत्र में आखिर वे अकेली महिला थीं। ऊँचे पदों पर अपने देश में ज्यादा महिलाएं क्यों नहीं हैं?

उत्तर:

श्रीमती इन्दिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमन्त्री बनीं, लेकिन प्रारम्भिक काल में उनको सिंडिकेट और प्रभावशाली वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं द्वारा अनेक चुनौतियाँ मिलीं, लेकिन पारिवारिक राजनीतिक विरासत और पर्याप्त राजनीतिक अनुभव के कारण उनको एक सामान्य महिला की अपेक्षा कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

भारत में ज्यादातर महिलाओं के समक्ष अनेक ऐसी चुनौतियाँ एवं समस्याएँ हैं जिनके कारण वे ऊँचे पदों पर नहीं आ पातीं। इनमें प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं-

- भारतीय समाज पुरुष प्रधान है। अधिकांश कानून प्राचीन मध्यकाल और ब्रिटिशकाल में पुरुषों द्वारा बनाए गए और महिलाओं को समाज में गैर-बराबरी का दर्जा दिया गया।

- लड़की को जन्म से लेकर मृत्यु तक पिता, पति अथवा विधवा होने पर परिवार के किसी अन्य पुरुष, मुखिया के अधीन और बुढ़ापे में पुत्रों के अधीन रहना होता है। लड़कियों की शिक्षा की उपेक्षा की जाती थी। लड़कों की तुलना में उनके जन्म और पालन-पोषण में नकारात्मक भेद-भाव किया जाता था।

- सती प्रथा, बहुपत्नी विवाह, दहेज प्रथा, परदा प्रथा, कन्या वध या भ्रूण हत्या, विधवा विवाह की मनाही, अशिक्षा आदि में नारियों को समाज में पछाड़े रखा। पैतृक सम्पत्ति से उनकी बेदखली और आर्थिक रूप से पुरुषों पर उनका अवलम्बित होना, उन्हें ऊँचे पदों पर आने से दूर रखने में महत्त्वपूर्ण कारक साबित हुए।

- भारत में पुरुषों की संकीर्ण मानसिकता के कारण वे महिलाओं को सरकारी नौकरियाँ, विशेषकर ऊँचे पदों पर नहीं देखना चाहते।

- किसी भी देश की राजनीतिक कार्यकारिणी में आज भी महिलाओं के लिए स्थान सुरक्षित नहीं हैं जबकि कम-से-कम 40 से 50 प्रतिशत स्थान सुरक्षित होने चाहिए। स्त्री और पुरुष दोनों तरह के प्रमुख नेताओं की कथनी एवं करनी में जमीन-आसमान का अन्तर है।

वर्तमान में धीरे-धीरे महिलाएँ देश के ऊँचे पदों-प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति जैसे पदों पर आसीन रह चुकी हैं, परन्तु अभी भी देश में ऊँचे पदों पर ज्यादा महिलाएँ नहीं हैं।

प्रश्न 2.

त्रिशंकु विधानसभा और गठबन्धन सरकार की इन बातों में नया क्या है? ऐसी बातें तो हम आए दिन सुनते रहते हैं।

उत्तर:

भारत में सन् 1967 के चुनावों से गठबन्धन की राजनीति सामने आयी। इन चुनावों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए अनेक गैर-कांग्रेसी पार्टियों ने एकजुट होकर संयुक्त विधायक दल बनाया और गैर-कांग्रेसी सरकारों को समर्थन किया। इसी कारण सरकारों को संयुक्त विधायक दल की सरकार कहा गया। लेकिन वर्तमान समय में भारतीय दलीय व्यवस्था का स्वरूप बदल गया। बहुदलीय व्यवस्था होने के कारण केन्द्र और राज्यों में किसी भी दल को स्प्ष्ट बहुमत नहीं मिल पाता और त्रिशंकु विधानसभा या संसद का निर्माण हो रहा है। इसलिए आज गठबन्धन सरकार या त्रिशंकु संसद आम बात हो गई है।

प्रश्न 3.

इसका मतलब यह है कि राज्य स्तर के नेता पहले के समय में भी ‘किंगमेकर’ थे और इसमें कोई नयी बात नहीं है। मैं तो सोचती थी कि ऐसा केवल 1990 के दशक में हुआ।

उत्तर:

पार्टी के ऐसे ताकतवर नेता जिनका पार्टी संगठन पर पूर्ण नियन्त्रण होता है उन्हें ‘किंगमेकर’ कहा जाता है। प्रधानमन्त्री या मुख्यमन्त्री की नियुक्ति में इनकी विशेष भूमिका होती है।

भारत में राज्य स्तर पर किंगमेकर्स की शुरुआत केवल 1990 के दशक में नहीं बल्कि इससे पहले भी इस प्रकार की स्थिति पायी जाती थी। भारत में पहले कांग्रेसी नेताओं के एक समूह को अनौपचारिक तौर पर सिंडिकेट के नाम से इंगित किया जाता था। इस समूह के नेताओं का पार्टी के संगठन पर नियन्त्रण था। मद्रास प्रान्त के कामराज, बम्बई सिटी के एस० के० पाटिल, मैसूर के एस० निजलिंगप्पा, आन्ध्र प्रदेश के एन० संजीव रेड्डी और पश्चिम बंगाल के अतुल्य घोष इस संगठन में शामिल थे। लालबहादुर शास्त्री एवं श्रीमती इन्दिरा गांधी, दोनों ही सिंडीकेट की सहायता से प्रधानमन्त्री पद पर आरूढ़ हुए। इन्दिरा गांधी के पहले मन्त्रिपरिषद् में इस समूह की निर्णायक भूमिका रही।

![]()

प्रश्न 4.

‘गरीबी हटाओ’ का नारा तो अब से लगभग चालीस साल पहले दिया गया था। क्या यह नारा महज एक चुनावी छलावा था?

उत्तर:

‘गरीबी हटाओ’ का नारा श्रीमती इन्दिरा गांधी ने तत्कालीन समय व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दिया। इन्होंने विपक्षी गठबन्धन द्वारा दिए गए ‘इन्दिरा हटाओ’ नारे के विपरीत लोगों के सामने एक सकारात्मक कार्यक्रम रखा और इसे अपने प्रसिद्ध नारे ‘गरीबी हटाओ’ के जरिए एक शक्ल प्रदान की। – इन्दिरा गांधी ने सार्वजनिक क्षेत्र की संवृद्धि, ग्रामीण भू-स्वामित्व और शहरी सम्पदा के परिसीमन, आय और अवसरों की असमानता की समाप्ति तथा प्रिवीपर्स की समाप्ति पर अपने चुनाव अभियान में जोर दिया।

गरीबी हटाओ के नारे से श्रीमती गांधी ने वंचित तबकों खासकर भूमिहीन किसान, दलित और आदिवासियों, अल्पसंख्यक महिलाओं और बेरोजगार नौजवानों के बीच अपने समर्थन का आधार तैयार करने की कोशिश की। गरीबी हटाओ का नारा और इससे जुड़ा कार्यक्रम इन्दिरा गांधी की राजनीतिक रणनीति थी। इसके सहारे वे अपने लिए देशव्यापी राजनीतिक समर्थन की बुनियाद तैयार करना चाहती थीं। यह नारा लम्बे समय तक नहीं चल पाया। सन् 1971 के भारत-पाक युद्ध और विश्व स्तर पर पैदा हुए तेल संकट के कारण गरीबी हटाओ का नारा कमजोर पड़ गया। सन् 1971 में इन्दिरा गांधी द्वारा दिया गया यह नारा महज पाँच साल के अन्दर ही असफल हो गया और सन् 1977 में इन्दिरा गांधी को ऐतिहासिक पराजय का सामना करना पड़ा। इस प्रकार यह नारा महज एक चुनावी छलावा साबित हुआ।

प्रश्न 5.

यह तो कुछ ऐसा ही है कि कोई मकान की बुनियाद और छत बदल दे फिर भी कहे कि मकान वही है। पुरानी और नयी कांग्रेस में कौन-सी चीज समान थी?

उत्तर:

सन् 1969 में कांग्रेस के विभाजन तथा कामराज योजना के तहत कांग्रेस पार्टी की पुनर्स्थापना करने का प्रयास किया। श्रीमती इन्दिरा गांधी और उनके साथ अन्य युवा नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को नया स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया। यह पार्टी पूर्णतः अपने सर्वोच्च नेता की लोकप्रियता पर आश्रित थी। पुरानी कांग्रेस की तुलना में इसका सांगठनिक ढाँचा कमजोर था। अब इस पार्टी के भीतर कई गुट नहीं थे। अर्थात् अब यह कांग्रेस विभिन्न मतों और हितों को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी नहीं थी।

इस प्रकार इन्दिरा कांग्रेस के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी बुनियाद और छत बदल दी गई थी, लेकिन मकान वही था। पुरानी और नई कांग्रेस में एक बात समान थी कि दोनों को ही लोकप्रियता में समान स्थान प्राप्त था।

UP Board Class 12 Civics Chapter 5 Other Important Questions

UP Board Class 12 Civics Chapter 5 अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

पण्डित जवाहरलाल नेहरू के बाद राजनीतिक उत्तराधिकार पर एक निबन्ध लिखिए।

उत्तर:

पण्डिल जवाहरलाल नेहरू अपने चामत्कारिक व्यक्तित्व व जनता की उनमें गहरी आस्था होने के कारण भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री बने। नेहरू सन् 1947 से सन् 1964 तक भारत के प्रधानमन्त्री रहे। मई 1964 में नेहरू की मृत्यु के समय देश की राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियाँ ठीक नहीं थीं।

नेहरू की मृत्यु के बाद यह आशंका व्यक्त की जा रही थी कि भारत में कांग्रेस पार्टी में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष छिड़ जाएगा और कांग्रेस पार्टी बिखर जाएगी। लेकिन यह सब गलत साबित हुआ और पं० नेहरू की मृत्यु के बाद उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में पहले लालबहादुर शास्त्री तथा बाद में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने सफलतापूर्वक कार्य किया।

1. श्री लालबहादुर शास्त्री-लालबहादुर शास्त्री ने 6 जून, 1964 को भारत के प्रधानमन्त्री पद की शपथ ली। शास्त्री जी एक साधारण परिवार से थे। वह पक्के नेहरूवादी समाजवादी थे और इसीलिए वे भारतीय जनता के हृदय-सम्राट बन गए।

शास्त्री जी गांधी जी के शिष्य तथा नेहरू जी के प्रशंसक थे। वे बड़े दृढ़ विचारों वाले थे। जब शास्त्री जी ने नेहरू जी की मृत्यु के बाद कार्यभार संभाला उस समय देश अनेक संकटों का सामना कर रहा था। देश में अनाज की कमी थी। सन् 1962 में चीन से युद्ध हारने के बाद देश का मनोबल नीचा था, सीमा क्षेत्रों में तनाव कम नहीं हुआ था, अमेरिका पाकिस्तान का खुलकर समर्थन कर रहा था। शास्त्री जी ने इन चुनौतियों का दृढ़तापूर्वक सामना किया। शास्त्री जी ने पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि पर ध्यान देने को कहा। उन्होंने स्वयं भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के पुनर्गठन का निरीक्षण किया। शास्त्री जी ने कृषि पर बल देते हुए ‘अधिक अन्न उगाओ’ के साथ ही ‘जय जवान जय किसान’ का प्रसिद्ध नारा भी दिया।

शास्त्री जी की सरल एवं उदार छवि के कारण पाकिस्तान ने सन् 1965 में जम्मू-कश्मीर पर भयंकर आक्रमण कर दिया। परन्तु शास्त्री जी की सूझबूझ एवं कुशल नेतृत्व से भारत ने न केवल पाकिस्तान का साहसपूर्वक सामना ही किया, बल्कि युद्ध से विजयी होकर उभरे। सोवियत संघ के प्रयासों से सन् 1966 में भारत-पाकिस्तान के बीच ताशकन्द में समझौता हुआ और ताशकन्द में ही जनवरी 1966 में शास्त्री जी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई।

2. श्रीमती इन्दिरा गांधी-शास्त्री जी की मृत्यु के बाद एक बार फिर राजनीतिक उत्तराधिकार का प्रश्न उत्पन्न हो गया। अधिकांश कांग्रेसी नेताओं की यह राय थी कि पण्डित नेहरू की बेटी श्रीमती इन्दिरा गांधी को देश का प्रधानमन्त्री बनाया जाए। फलत: श्रीमती इन्दिरा गांधी को प्रधानमन्त्री बनाया गया।

सन् 1967 में होने वाले लोकसभा के चुनावों के बाद भी श्रीमती इन्दिरा गांधी देश की प्रधानमन्त्री बनी रहीं। अपने प्रधानमन्त्रित्व काल में श्रीमती गांधी ने ऐसे कई कार्य किए जिससे देश प्रगति कर सके। इन्होंने कृषि कार्यों को बढ़ावा दिया। गरीबी को हटाने के लिए कार्यक्रम घोषित किया तथा देश की सेनाओं का आधुनिकीकरण किया। सन् 1974 में पोखरण में ऐतिहासिक परमाणु परीक्षण किया। श्रीमती गांधी को सन् 1971 में असामान्य परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। पूर्वी पाकिस्तान के कारण भारत एवं पाकिस्तान के मध्य भयंकर युद्ध शुरू हो गया। सन् 1971 का युद्ध भारत एवं श्रीमती गांधी के लिए निर्णायक युद्ध साबित हुआ तथा इस युद्ध के जीतने पर विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ गई।

इस तरह पण्डित नेहरू के बाद राजनीतिक उत्तराधिकार की समस्या को सरलता से हल कर लिया गया तथा उत्तराधिकारी कुशल नेतृत्व प्रदान कर देश को प्रगति और विकास की दिशा में ले गए।

![]()

प्रश्न 2.

सन् 1971 के आम चुनाव व देश की राजनीति में कांग्रेस के पुनर्स्थापन से जुड़ी राजनीतिक घटनाओं व परिणामों का विवरण दीजिए।

उत्तर:

सन् 1971 के आम चुनाव व देश की राजनीति में कांग्रेस के पुनर्स्थापन से जुड़ी राजनीतिक घटनाओं व परिणामों का विवरण निम्नवत् है-

1. सन् 1971 का आम चुनाव-इन्दिरा गांधी ने दिसम्बर 1970 में लोकसभा भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति से की थी। वह अपनी सरकार के लिए जनता का पुन: आदेश प्राप्त करना चाहती थी। फरवरी 1971 में पाँचवीं लोकसभा का आम चुनाव हुआ।

2. कांग्रेस तथा ग्रैण्ड अलायंस में मुकाबला-चुनावी मुकाबला कांग्रेस (आर) के विपरीत जान पड़ रहा था। आखिर नई कांग्रेस एक जर्जर होती हुई पार्टी का एक भाग भर थी। हर किसी को भरोसा था कि कांग्रेस पार्टी की असली सांगठनिक शक्ति कांग्रेस (ओ) के नियन्त्रण में है। इसके अलावा, सभी बड़ी गैर-साम्यवादी तथा गैर-कांग्रेसी विपक्षी पार्टियों ने एक चुनावी गठबन्धन बना लिया था। इसे ‘ग्रैण्ड अलायंस’ कहा गया। इससे इन्दिरा गांधी के लिए स्थिति और कठिन हो गई। एस०एस०पी०, पी०एस०पी०, भारतीय जनसंघ, स्वतन्त्र पार्टी एवं भारतीय क्रान्ति दल चुनाव में एक छतरी के नीचे आ गए। शासक दल ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठजोड़ किया।

3. दोनों राजनीतिक खेमों में अन्तर-इसके बावजूद नई कांग्रेस के साथ एक ऐसी बात थी, जिसका उनके विपक्षियों के पास अभाव था। नयी कांग्रेस के पास एक मुद्दा था, एक एजेण्डा तथा कार्यक्रम था। ‘ग्रैण्ड अलायंस’ के पास कोई सुसंगत राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। इन्दिरा गांधी ने देश भर में घूम-घूम कर कहा था कि विपक्षी गठबन्धन के पास बस एक ही कार्यक्रम है-‘इन्दिरा हटाओ’।

4. चुनाव के परिणाम-सन् 1971 के लोकसभा चुनावों के परिणाम उतने ही नाटकीय थे, जितना इन चुनावों को करवाने का फैसला। अपनी भारी-भरकम जीत के साथ इन्दिरा जी की अगुवाई वाली कांग्रेस ने अपने दावे को साबित कर दिया कि वही ‘असली कांग्रेस’ है तथा उसे भारतीय राजनीति में फिर से प्रभुत्व के स्थान पर पुनर्स्थापित किया। विपक्षी ग्रैण्ड अलायंस धराशायी हो गया था। इसे 40 से भी कम सीटें मिली थीं।

5. बंगलादेश का निर्माण तथा भारत-पाक युद्ध-सन् 1971 के लोकसभा चुनावों के तुरन्त बाद पूर्वी पाकिस्तान (जो अब बंगलादेश है) में एक बड़ा राजनीतिक तथा सैन्य संकट उठ खड़ा हुआ। सन् 1971 के चुनावों के बाद पूर्वी पाकिस्तान में संकट पैदा हुआ तथा भारत-पाक के मध्य युद्ध छिड़ गया।

6. राज्यों में कांग्रेस की पुनर्स्थापना-सन् 1972 के राज्य विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस पार्टी को व्यापक सफलता मिली। इन्दिरा जी को गरीबों तथा वंचितों के रक्षक और एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता के रूप में देखा गया। पार्टी के अन्दर अथवा बाहर उनके विरोध की कोई गुंजाइश नहीं बची। कांग्रेस लोकसभा के चुनावों में जीती थी तथा राज्य स्तर के चुनावों में भी। इन दो लगातार जीतों के साथ कांग्रेस का दबदबा एक बार फिर कायम रहा। कांग्रेस अब लगभग सभी राज्यों में सत्ता में थी। समाज के विभिन्न वर्गों में यह लोकप्रिय भी थी। महज चार साल की अवधि में इन्दिरा गांधी ने अपने नेतृत्व तथा कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के सामने खड़ी चुनौतियों को धूल चटा दी थी। जीत के बाद इन्दिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली को पुनर्स्थापित अवश्य किया, लेकिन कांग्रेस प्रणाली की प्रकृति को बदलकर।

लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

सन् 1967 के चौथे आम चुनाव में कांग्रेस दल की मुख्य चुनौतियाँ बताइए। अथवा भारत में सन् 1967 के चुनाव परिणामों को राजनीतिक भूचाल क्यों कहा गया?

उत्तर:

भारत में चौथे आम चुनाव सन् 1967 में हुए। इस चुनाव में कांग्रेस दल की मुख्य चुनौतियाँ इस प्रकार रहीं-

- इन चुनावों में भारतीय मतदाताओं ने कांग्रेस को वैसा समर्थन नहीं दिया, जो पहले तीन आम चुनावों में दिया था।

- लोकसभा की कुल 520 सीटों में से कांग्रेस को केवल 238 सीटें ही मिल पायीं तथा मत प्रतिशत में भी भारी गिरावट आई।

- इन्दिरा गांधी के मन्त्रिमण्डल के आधे मन्त्री चुनाव हार गए थे।

- इसके साथ-साथ कांग्रेस को 8 राज्य विधानसभाओं में हार का सामना करना पड़ा। इसलिए अनेक राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने इन अप्रत्याशित चुनाव परिणामों को राजनीतिक भूचाल की संज्ञा दी।

प्रश्न 2.

सिंडिकेट पर दक्षिणपन्थियों से गुप्त समझौते करने के आरोप क्यों लगे?

उत्तर:

कांग्रेस ने जब राष्ट्रपति पद के लिए नीलम संजीव रेड्डी को आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति वी०वी० गिरि ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। सिंडिकेट को यह लगा कि वी०वी० गिरि श्रीमती गांधी के समर्थन से जीत न जाएँ। अत: निजलिंगप्पा ने इस विषय में जनसंघ तथा स्वतन्त्र पार्टी जैसी दक्षिणपन्थी पार्टियों से बातचीत की तथा उनसे अनुरोध किया कि वे अपना मत नीलम संजीव रेड्डी के पक्ष में डालें। इस पर जगजीवन राम तथा फखरुद्दीन अहमद ने सिंडिकेट पर दक्षिणपन्थियों के साथ गुप्त समझौता करने का आरोप लगाया।

प्रश्न 3.

लालबहादुर शास्त्री के जीवन पर संक्षिप्त नोट लिखिए।

उत्तर:

लालबहादुर शास्त्री (1904-1966)-श्री लालबहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर, 1904 को हुआ। सन् 1930 से स्वतन्त्रता आन्दोलन में भागीदारी की और उत्तर प्रदेश मन्त्रिमण्डल में मन्त्री रहे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के महासचिव का पदभार सँभाला। वे सन् 1951-56 तक केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में मन्त्री पद पर रहे। इसी दौरान रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इन्होंने रेल मन्त्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। सन् 1957-64 के बीच वह मन्त्री पद पर रहे। उन्होंने ‘जय जवान-जय किसान’ का मशहूर नारा दिया। जून 1964 से अक्टूबर 1966 तक वह भारत के प्रधानमन्त्री पद पर रहे।

प्रश्न 4.

श्रीमती इन्दिरा गांधी के जीवन का संक्षिप्त परिचय देते हुए लालबहादुर शास्त्री के उत्तराधिकारी के रूप में श्रीमती इन्दिरा गांधी पर संक्षिप्त नोट लिखिए।

उत्तर:

श्रीमती इन्दिरा गांधी का संक्षिप्त परिचय-इन्दिरा प्रियदर्शनी सन् 1917 में जवाहरलाल नेहरू के परिवार में उत्पन्न हुईं। वे शास्त्री जी के देहान्त के बाद भारत की पहली महिला प्रधानमन्त्री बनीं। सन् 1966 से 1977 तक और फिर सन् 1980 से सन् 1984 तक वे भारत की प्रधानमन्त्री रहीं। युवा कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में स्वतन्त्रता आन्दोलन में श्रीमती इन्दिरा गांधी की भागीदारी रही। सन् 1958 में वह कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर आसीन हुईं तथा सन् 1964 से 1966 तक शास्त्री मन्त्रिमण्डल में केन्द्रीय मन्त्री के पद पर रहीं।

सन् 1967, 1971 और 1980 के आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में सफलता प्राप्त की। इन्होंने ‘गरीबी हटाओ’ का लुभावना नारा दिया, सन् 1971 के युद्ध में विजय का श्रेय और प्रिवीपर्स की समाप्ति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, आण्विक परीक्षण तथा पर्यावरण संरक्षण के कदम उठाए। 31 अक्टूबर, 1984 के दिन इनकी हत्या कर दी गई।

प्रश्न 5.

दल-बदल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अथवा ‘आया राम-गया राम’ से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

दल-बदल-भारत की रणनीति में ध्यानाकर्षण करने वाली कुरीति (बुराई) दल-बदल रही है। सन् 1967 के आम चुनाव की एक खास बात दल-बदल की रही। इस विशेषता के कारण कई राज्यों में सरकारों के बनने और बिगड़ने की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ दृष्टिगोचर हुईं।

जब कोई जन-प्रतिनिधि किसी विशेष राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिह्न लेकर चुनाव लड़े और वह चुनाव जीत जाए और अपने निजी स्वार्थ के लिए या किसी अन्य कारण से मूल दल छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल हो जाए, तो इसे ‘दल-बदल’ कहते हैं।

सन् 1967 के आम चुनावों के बाद कांग्रेस को छोड़ने वाले विधायकों ने तीन राज्यों-हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गैर-कांग्रेसी सरकारों को गठित करने में अहम भूमिका निभाई। इस दल-बदल के कारण ही देश में एक मुहावरा या लोकोक्ति–“आया राम-गया राम” बहुत प्रसिद्ध हो गया।

प्रश्न 6.

के० कामराज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर:

के० कामराज-के० कामराज का जन्म सन् 1903 में हुआ था। ये देश के महान स्वतन्त्रता सेनानी थे। इन्होंने कांग्रेस के एक प्रमुख नेता के रूप में अत्यधिक ख्याति प्राप्त की।

इन्हें मद्रास (तमिलनाडू) के मुख्यमन्त्री के पद पर रहने का अवसर मिला। मद्रास प्रान्त में शिक्षा का प्रसार और स्कूली बच्चों को दोपहर का भोजन देने की योजना लागू करने के लिए इन्हें अत्यधिक ख्याति प्राप्त हुई।

इन्होंने सन् 1963 में कामराज योजना नाम से मशहूर एक प्रस्ताव रखा जिसमें इन्होंने सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को त्यागपत्र दे देने का सुझाव दिया, ताकि जो कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ता हैं वे पार्टी की कमान संभाल सकें। ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। सन् 1975 में इनका देहान्त हो गया।

प्रश्न 7.

सन् 1969 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन के क्या कारण थे?

उत्तर:

कांग्रेस पार्टी के विभाजन के कारण-सन् 1969 में कांग्रेस पार्टी में विभाजन या फूट के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं

- दक्षिणपन्थी एवं वामपन्थी विषय पर कलह-कांग्रेस के कुछ सदस्यों का यह विचार था कि राज्यों में कांग्रेस को दक्षिणपन्थी विचारधारा वाले दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, जबकि कुछ अन्य कांग्रेसियों का यह मत था कि कांग्रेस को वामपन्थी विचारधारा वाले दलों के साथ मिलकर चलना चाहिए।

- राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के विषय में मतभेद-कांग्रेस में सन् 1967 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतभेद था। श्रीमती इन्दिरा गांधी जहाँ जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाना चाहती थीं वहीं सिंडिकेट इसकी विरोधी थी।

- युवा तुर्क और सिंडिकेट के बीच कलह-युवा तुर्क और सिंडिकेट के मध्य मतभेद रहा। जहाँ युवा तुर्क बैंकों के राष्ट्रीयकरण एवं राजाओं के प्रिवीपर्स को समाप्त करने के पक्ष में था वहीं सिंडिकेट इसका विरोध कर रहा था।

- मोरारजी देसाई से वित्त विभाग वापस लेना-सन् 1969 में श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा मोरारजी देसाई से वित्त विभाग वापस लेने के कारण भी मतभेद रहा।

प्रश्न 8.

प्रिवीपर्स का क्या अर्थ है? सन् 1970 में इन्दिरा गांधी इसे क्यों समाप्त करना चाहती थीं?

उत्तर:

प्रिवीपर्स से आशय-भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय देश में 565 रजवाड़े एवं रियासतें थीं। इन रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किया गया तथा इनके तत्कालीन शासकों को जीवन-यापन हेतु विशेष धनराशि एवं भत्ते दिए जाने की व्यवस्था की गई। इसे ‘प्रिवीपर्स’ के नाम से जाना जाता है।

प्रिवीपर्स की समाप्ति-श्रीमती इन्दिरा गांधी ने प्रिवीपर्स को समाप्त करने का समर्थन किया। इस व्यवस्था की समाप्ति के लिए सरकार ने सन् 1970 में संविधान में संशोधन का प्रयास किया, लेकिन राज्य सभा में ये मंजूरी नहीं पा सका। इसके बाद सरकार ने अध्यादेश जारी किया, लेकिन इसे सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इसे सन् 1971 के चुनावों में एक बड़ा मुद्दा बनाया और इस मुद्दे पर उन्हें जन-समर्थन भी खूब प्राप्त हुआ। सन् 1971 में मिली भारी जीत के बाद संविधान में संशोधन हुआ और इस प्रकार प्रिवीपर्स की समाप्ति की राह में मौजूदा कानूनी अड़चनें समाप्त हुईं।

अतिलघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

गैर-कांग्रेसवाद से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

गैर-कांग्रेसवाद वह राजनीतिक विचारधारा है जो मुख्यत: कांग्रेस विरोधी और उसे सत्ता से अलग करने के लिए समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया द्वारा प्रस्तुत की गई।

प्रश्न 2.

कांग्रेस सिंडिकेट से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

कांग्रेस सिंडिकेट-कांग्रेस पार्टी के नेता जिनमें कामराज, एस०के० पाटिल, निजलिंगप्पा तथा मोरारजी देसाई (इनमें कुछ को हम इन्दिरा विरोधी भी कह सकते हैं) आदि के समूह को कांग्रेस सिंडिकेट के नाम से जाना जाता है।

प्रश्न 3.

ताशकन्द समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्राध्यक्षों के नाम बताइए।

उत्तर:

- भारत के पूर्व प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्री

- पाकिस्तान के जनरल अयूब खान।

प्रश्न 4.

राममनोहर लोहिया कौन थे?

उत्तर:

राममनोहर लोहिया समाजवादी नेता व विचारक थे। ये सन् 1963 से सन् 1967 तक लोकसभा के सदस्य रहे। ये गैर-कांग्रेसवाद के रणनीतिकार थे। इन्होंने नेहरू की नीतियों का विरोध किया।

प्रश्न 5.

कांग्रेस के युवा तुर्क के सम्बन्ध में आप क्या जानते हैं?

उत्तर:

युवा तुर्क कांग्रेस के युवाओं से सम्बन्धित था। इसमें चन्द्रशेखर, चरणजीत यादव, मोहन धारिया, कृष्णकान्त एवं आर०के० सिन्हा जैसे युवा कांग्रेसी शामिल थे। युवा तुर्क ने समय-समय पर श्रीमती गांधी का साथ दिया।

प्रश्न 6.

किन्हीं चार राज्यों के नाम लिखिए जहाँ सन् 1967 के चुनावों के बाद गैर-कांग्रेसी सरकारें बनीं।

उत्तर:

- पंजाब,

- राजस्थान,

- उत्तर प्रदेश,

- पश्चिम बंगाल।

प्रश्न 7.

10-सूत्री कार्यक्रम कब और क्यों लागू किया गया?

उत्तर:

10-सूत्री कार्यक्रम श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा सन् 1967 में कांग्रेस की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने के लिए लागू किया गया।

प्रश्न 8.

किन्हीं चार राज्यों के नाम लिखिए जहाँ सन् 1967 के चुनाव के बाद कांग्रेसी सरकारें बनीं।

उत्तर:

- महाराष्ट्र,

- आन्ध्र प्रदेश,

- मध्य प्रदेश,

- गुजरात।

प्रश्न 9.

सन् 1966 में कांग्रेस दल के वरिष्ठ नेताओं ने प्रधानमन्त्री के पद के लिए श्रीमती गांधी का साथ क्यों दिया?

उत्तर:

कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सम्भवत: यह सोचकर सन् 1966 में श्रीमती गांधी का साथ प्रधानमन्त्री पद के लिए दिया कि प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में खास अनुभव नहीं होने के कारण समर्थन व दिशा-निर्देशन के लिए वे उन पर निर्भर रहेंगी।

प्रश्न 10.

‘आया राम-गया राम’ किस वर्ष से सम्बन्धित घटना है तथा यह टिप्पणी किस व्यक्ति के सम्बन्ध में की गई?

उत्तर:

‘आया राम-गया राम’ सन् 1967 के वर्ष से सम्बन्धित घटना है। ‘आया राम-गया राम’ नामक टिप्पणी कांग्रेस के हरियाणा राज्य के एक विधायक गया लाल के सम्बन्ध में की गई थी।

प्रश्न 11.

‘आया राम-गया राम’ की टिप्पणी गया लाल के सम्बन्ध में क्यों की गई?

उत्तर:

सन् 1967 के चुनावों के बाद हरियाणा के विधायक गया लाल ने एक पखवाड़े में तीन बार ‘ पार्टियाँ बदली। गया लाल के इस कृत्य को ‘आया राम-गया राम’ जुमले में हमेशा के लिए दर्ज कर लिया गया।

प्रश्न 12.

1969-1971 के दौरान इन्दिरा गांधी की सरकार द्वारा सामना किए जाने वाले किन्हीं दो समस्याओं का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

- इनके समक्ष सिंडिकेट (मोरारजी देसाई के प्रभुत्व वाले कांग्रेस का दक्षिणपन्थी गुट) के प्रभाव से मुक्त होकर अपना निजी मुकाम बनाने की चुनौती थी।

- कांग्रेस ने सन् 1967 के चुनावों में जो जमीन खोई थी उसे वापस हासिल करना था।

बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व केन्द्र में कब तक रहा-

(a) 1947 से 1990 तक

(b) 1947 से 1960 तक

(c) 1947 से 1977 तक

(d) 1947 से 1980 तक।

उत्तर:

(c) 1947 से 1977 तक।

प्रश्न 2.

गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया-

(a) सुभाषचन्द्र बोस ने

(b) लालबहादुर शास्त्री ने

(c) जवाहरलाल नेहरू ने

(d) इन्दिरा गांधी ने।

उत्तर:

(d) इन्दिरा गांधी ने।

प्रश्न 3.

भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया-

(a) सन् 1974 में

(b) सन् 1975 में

(c) सन् 1976 में

(d) सन् 1977 में।

उत्तर:

(a) सन् 1974 में।

प्रश्न 4.

‘जय जवान-जय किसान’ का नारा किसने दिया-

(a) लालबहादुर शास्त्री ने

(b) इन्दिरा गांधी ने

(c) जवाहरलाल नेहरू ने

(d) मोरारजी देसाई ने।

उत्तर:

(a) लालबहादुर शास्त्री ने।

प्रश्न 5.

बंगलादेश का निर्माण हुआ-

(a) सन् 1966 में

(b) सन् 1970 में

(c) सन् 1971 में

(d) सन् 1972 में।

उत्तर:

(c) सन् 1971 में।