UP Board Solutions for Class 12 Geography Chapter 6 Water Resources (जल – संसाधन)

UP Board Class 12 Geography Chapter 6 Text Book Questions

UP Board Class 12 Geography Chapter 6 पाठ्यपुस्तक से अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1.

नीचे दिए गए चार विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए

(i) निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है

(क) अजैव संसाधन

(ख) अनवीकरणीय संसाधन

(ग) जैव संसाधन .

(घ) चक्रीय संसाधन।

उत्तर:

(घ) चक्रीय संसाधन।

(ii) निम्नलिखित नदियों में से, देश में किस नदी में सबसे ज्यादा पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन हैं

(क) सिन्धु

(ख) ब्रह्मपुत्र

(ग) गंगा

(घ) गोदावरी।

उत्तर:

(ग) गंगा।

(iii) घन किमी में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन-सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है

(क) 2,000

(ख) 3,000

(ग) 4,000

(घ) 5,000.

उत्तर:

(ख) 3,000.

(iv) निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल उपयोग ( % में) इसके कुल भौम जल संभाव्य से ज्यादा है

(क) तमिलनाडु

(ख) कर्नाटक

(ग) आन्ध्र प्रदेश

(घ) केरल

उत्तर:

(क) तमिलनाडु।

(v) देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में

(क) सिंचाई

(ख) उद्योग

(ग) घरेलू उपयोग

(घ) इनमें से कोई नहीं।

उत्तर:

(क) सिंचाई।

![]()

प्रश्न 2.

निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 30 शब्दों में दीजिए

(i) यह कहा जाता है कि भारत के जल संसाधनों में तेजी से कमी आ रही है। जल संसाधनों की कमी के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए।

उत्तर:

जल संसाधनों की कमी के लिए उत्तरदायी कारक

- सिंचाई के लिए जल की अधिक माँग

- जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता का कम होना

- जनसंख्या वृद्धि के परिणामस्वरूप जल के उपयोग में वृद्धि

- उद्योगों में जल का अन्धाधुन्ध प्रयोग एवं

- जल प्रदूषण में वृद्धि आदि।

(ii) पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु राज्यों में सबसे अधिक भौम जल विकास के लिए कौन-से कारक उत्तरदायी हैं?

उत्तर:

पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु राज्यों में भौम जल का विकास सर्वाधिक हुआ है। पंजाब तथा हरियाणा में कम वर्षा होने के कारण धरातलीय जल पर्याप्त रूप में नहीं मिलता और भौम जल का प्रयोग अधिक होता है। इन राज्यों की मिट्टी कोमल है जिससे नलकूप खोदना आसान है। तमिलनाडु में चावल की कृषि के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है, इस कारण भौम जल का प्रयोग किया जाता है।

(iii) देश में कुल उपयोग किए गए जल में कृषि क्षेत्र का हिस्सा कम होने की सम्भावना क्यों है?

उत्तर:

देश में कुल उपयोग किए गए जल में कृषि क्षेत्र का हिस्सा कम होने की बड़ी सम्भावना है क्योंकि उद्योग तथा अन्य आर्थिक क्रियाएँ कृषि की अपेक्षा अधिक तेजी से उन्नति कर रही हैं और उनमें अधिकाधिक जल प्रयोग होने की सम्भावना है।

(iv) लोगों पर संदूषित जल/गन्दे पानी के उपभोग के क्या सम्भव प्रभाव हो सकते हैं?

उत्तर:

संदूषित/गन्दे जल के उपभोग से मनुष्य को अनेक रोग लग जाते हैं जिनमें हैजा, पेचिश, तपेदिक, पीलिया आदि प्रमुख हैं। एक अनुमान के अनुसार देश में 80 प्रतिशत पेट के रोग संदूषित/गन्दे जल के उपभोग के कारण पैदा होते हैं।

प्रश्न 3.

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दें

(i) देश में जल संसाधनों की उपलब्धता की विवेचना कीजिए और इसके स्थानिक वितरण के लिए उत्तरदायी निर्धारित करने वाले कारक बताइए।

उत्तर:

भारत में जल संसाधन – देश में एक वर्ष में वर्षण से प्राप्त कुल जल की मात्रा लगभग 4,000 घन किमी है। धरातलीय जल और पुन: पूर्तियोग्य भौम जल से 1,869 घन किमी जल उपलब्ध है। इसमें से केवल 60 प्रतिशत जल का लाभदायक उपयोग किया जा सकता है। इस तरह देश में कुल उपयोगी जल संसाधन 1,122 घन किमी है।

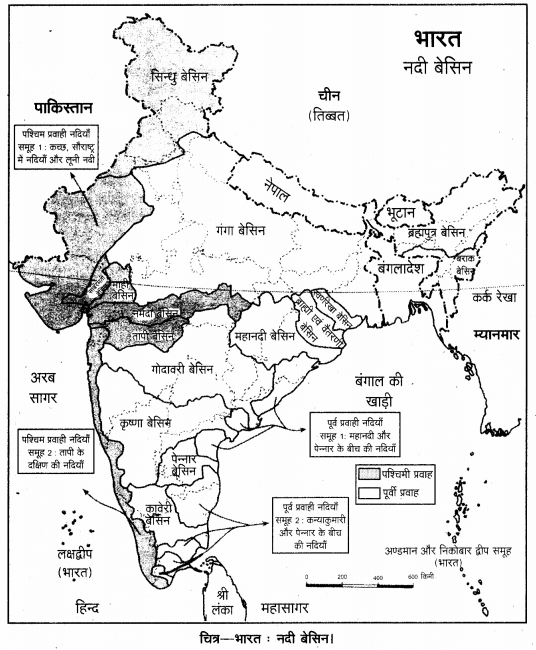

धरातलीय जल संसाधन – धरातलीय जल हमें नदियों, तालाबों, झीलों तथा अन्य जलाशयों के रूप में मिलता है। सबसे अधिक धरातलीय जल नदियों में पाया जाता है। कुल धरातलीय जल का लगभग 60 प्रतिशत भाग भारत की तीन प्रमुख नदियों-सिन्धु, गंगा और ब्रह्मपुत्र में से होकर बहता है।

भौम/भूगर्भिक जल – देश में भूगर्भिक जल का वितरण अत्यधिक असमान है। इस पर चट्टानों की संरचना, धरातलीय दशा, जलापूर्ति की दशा आदि तत्त्वों का प्रभाव पड़ता है। भारत के समतल मैदानी भागों में स्थित जलज चट्टानों वाले अधिकांश भागों में, भूगर्भिक जल की अपार राशि विद्यमान है। यहाँ पर प्रवेश्य चट्टानें पायी जाती हैं, जिनमें से जल आसानी से रिसकर भूगर्भिक जल का रूप धारण कर लेता है। भारत के उत्तरी मैदान में भूगर्भिक जल के विशाल भण्डार हैं। लगभग 42 प्रतिशत से भी अधिक भौम जल भारत के विशाल मैदानों में पाया जाता है। इसके विपरीत प्रायद्वीपीय भाग कठोर तथा अप्रवेशनीय चट्टानों का बना हुआ है, जिनमें से जल रिसकर नीचे नहीं जा सकता; इसलिए इस क्षेत्र में भूगर्भिक जल का अभाव है।

(ii) जल ससाधनों का ह्रास सामाजिक द्वन्द्वों और विवादों को जन्म देते हैं। इसे उपयुक्त उदाहरणों सहित समझाइए।

उत्तर:

जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ जल की माँग भी तेजी से बढ़ रही है। इसके विपरीत जल की आपूर्ति एक निश्चित सीमा तक ही हो सकती है। यह सीमित आपूर्ति भी अत्यधिक उपयोग, प्रदूषण अथवा अप्रबन्धन के कारण उपयोग के अयोग्य हो सकती है। इस दुर्लभ संसाधन के आवंटन और नियन्त्रण पर तनाव और लड़ाई-झगड़े राज्यों व देशों के बीच विवाद का विषय बन गए हैं।

भारत की अधिकतर नदियाँ अन्तर्राज्यीय विवादों से ग्रस्त हैं। देश की लगभग सभी नदियाँ एक से अधिक राज्यों में बहती हैं और उनका जल भी विभिन्न राज्यों द्वारा प्रयोग किया जाता है। भारत में प्रमुख अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद

- तमिलनाडु, कर्नाटक तथा केरल के बीच कावेरी जल विवाद।

- महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आन्ध्र प्रदेश के बीच कृष्णा नदी जल विवाद।

- गुजरात, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के बीच नर्मदा नदी जल विवाद।

- पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर तथा दिल्ली के बीच रावी नदी जल विवाद।

- पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान के बीच सतलज-यमुना लिंक नहर पर जल विवाद।

(iii) जल-संभर प्रबन्धन क्या है? क्या आप सोचते हैं कि यह सतत पोषणीय विकास में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है?

उत्तर:

जल-संभर प्रबन्धन – जल-संभर एक ऐसा क्षेत्र है, जिसका जल एक बिन्दु की तरफ प्रवाहित होता है, जो इसे मृदा और जल संरक्षण की आदर्श नियोजन इकाई बना देता है। इसमें एक या अनेक गाँव, कृषि योग्य और कृषि अयोग्य भूमि और विभिन्न वर्गों की जोतें और किसान शामिल हो सकते हैं। जल-संभर विधि से कृषि और कृषि से सम्बन्धित क्रियाकलापों जैसे उद्यान कृषि, वानिकी और वन-वर्धन का समग्र रूप से विकास किया जा सकता है।

जल – संभरता विधि जल संरक्षण का एक महत्त्वपूर्ण उपाय है, जिससे कृषि का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, पारितन्त्रीय ह्रास को रोका जा सकता है और लोगों के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाया जा सकता है।

सतत पोषणीय विकास

यह व्यवस्था सतत पोषणीय विकास में सहयोग कर सकती है। जल प्रबन्धन के कार्यक्रम कई राज्यों में चल रहे हैं जैसे नीरू-मीरू (जल और आप) कार्यक्रम आन्ध्र प्रदेश में तथा राजस्थान के अलवर जिले में अरवारी पानी संसद। कुछ क्षेत्रों में जल-संभर विकास परियोजनाएँ पर्यावरण और अर्थव्यवस्था का कायाकल्प करने में सफल हुई हैं। फिर भी सफलता कुछ ही को मिली है। अधिकांश घटनाओं के कार्यक्रम अपनी उदीयमान अवस्था पर ही हैं। देश के लोगों को जल-संभर और प्रबन्धन के लाभों को बताकर जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता है और इस एकीकृत जल संसाधन प्रबन्धन उपागम द्वारा जल उपलब्धता सतत पोषणीय आधार पर निश्चित रूप से की जा सकती है।

UP Board Class 12 Geography Chapter 6 Other Important Questions

UP Board Class 12 Geography Chapter 6 अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर

विस्तृत उत्तरीय प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

राष्ट्रीय जल नीति, 2002 की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

राष्ट्रीय जल नीति, 2002 की विशेषताएँ राष्ट्रीय जल नीति, 2002 की जल आवंटन प्राथमिकताएँ विस्तृत रूप में निम्नलिखित क्रम में निर्दिष्ट की गई हैं—पेयजल, सिंचाई, जलशक्ति, नौकायन, औद्योगिक और अन्य उपयोग।

इस नीति में जल व्यवस्था के लिए प्रगतिशील नए दृष्टिकोण निर्धारित किए गए हैं। इसकी मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं

- सिंचाई और बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं में पीने का जल घटक में शामिल करना चाहिए जहाँ पेयजल के स्रोत का कोई भी विकल्प नहीं है।

- पेयजल सभी मानव जाति और प्राणियों को उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।

- भौम जल के शोषण को सीमित और नियमित करने के लिए उपाय करने चाहिए।

- सतह और भौम जल दोनों की गुणवत्ता के लिए नियमित जाँच होनी चाहिए। जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए।

- जल के सभी विविध प्रयोगों में कार्यक्षमता सुधरनी चाहिए।

- दुर्लभ संसाधन के रूप में, जल के लिए जागरूकता विकसित करनी चाहिए।

- शिक्षा विनिमय, उपक्रमणों, प्रेरकों और अनुक्रमणों द्वारा संरक्षण चेतना बढ़ानी चाहिए।

![]()

प्रश्न 2.

जल-संभर प्रबन्धन के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

जल-संभर प्रबन्धन के उद्देश्य

जल संभर प्रबन्धन का मूल उद्देश्य क्षेत्र के संसाधनों के वैज्ञानिक मूल्यांकन तथा उनके सतत पोषणीय उपयोग द्वारा उनका संरक्षण तथा परिरक्षण करना है। इस कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं

- वर्षा निर्भर तथा संसाधनों की कमी वाले क्षेत्रों में कृषि की उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाना।

- कृषि के साथ-साथ सम्बन्धित क्रियाकलापों; जैसे उद्यान कृषि, जैव कृषि, वानिकी और वन वर्धन का समग्र रूप से विकास करना।

- चरागाहों का संवर्धन तथा पशुपालन को अधिक-से-अधिक लाभकारी बनाना।

- सामुदायिक प्राकृतिक संसाधनों के दक्ष प्रबन्ध पर बल देना ताकि मृदा अपरदन और बाढ़ के प्रकोप को कम किया जा सके।

- भू-जल स्तर को ऊँचा उठाकर जल की लवणता को नियन्त्रित करना और परिणामस्वरूप जल की उपयोग क्षमता को बढ़ाना। इससे भूमि का भी उपचार होता है।

- वनों के कटाव को रोककर वन्य जीवन को नैसर्गिक विकास के अवसर प्रदान करना तथा लोगों को वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराकर पर्यावरण के ह्रास को नियन्त्रित करना।

- लोगों को विशेषतः स्त्रियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना ताकि उनका जीवन-स्तर ऊँचा उठ सके। रोजगार के ये साधन पेड़ लगाने, घास काटने व उसे बेचने, तालाबों की तली में भरी गाद को निकालने, मछली पालन, सिंचाई, खेती में मजदूरी तथा वृक्षोत्पादों की बिक्री में पैदा होते हैं।

प्रश्न 3.

वर्षाजल संग्रहण क्या है? इसकी तकनीकों व उद्देश्यों को समझाइए।

उत्तर:

वर्षाजल संग्रहण-वर्षा के जल को भविष्य के उपयोग के लिए इकट्ठा करना ही ‘वर्षाजल संग्रहण’ कहलाता है। वर्षाजल संग्रहण के दो रूप हैं

- धरातल पर एकत्र करना एवं

- धरातल के नीचे भू-जल का पुनर्भरण करना।

वर्षाजल संग्रहण की तकनीकें

वर्षाजल संग्रहण की उल्लेखनीय तकनीकें निम्नलिखित हैं

- छत के वर्षाजल का संग्रहण।

- बन्द व बेकार पड़े कुओं का पुनर्भरण।

- खुदे हुए कुओं का पुनर्भरण।

- बन्द व चालू हैण्डपम्पों का पुनर्भरण।

- रिसाव गड्ढों का निर्माण।

- खेतों के चारों तरफ खाइयाँ बनाना।

- छोटी सरिताओं पर बंधिकाएँ और रोक बाँध बनाना।

- पुनर्भरण शाफ्ट द्वारा जल संग्रहण।

- बोर कुएँ सहित क्षैतिज शाफ्ट द्वारा जल संग्रहण।

- छनाई ताल, नाला बन्द, सीमेण्ट प्लग जैसी फैलाव तकनीकें अपनाना।

वर्षाजल संग्रहण के उद्देश्य .

वर्षाजल संग्रहण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं

- जल की स्थानीय घरेलू माँग को पूरा करना विशेष रूप से गर्मियों में जब पानी की सबसे अधिक समस्या होती है।

- भौम जल के भण्डारों में वृद्धि करना तथा जल स्तर को ऊँचा उठाना ताकि पर्यावरणीय सन्तुलन बना रहे। इससे ऊर्जा का संरक्षण होगा, क्योंकि जितना भू-जल ऊँचा होगा उसे निकालने में उतनी ही बिजली कम लगेगी।

- जल की नियमित आपूर्ति को सुनिश्चित करना जिससे सूखे या अनावृष्टि के हालातों में मुकाबला किया जा सके।

- फ्लुओराइड और नाइट्रेट्स; जैसे-संदूषकों को कम करके भूमिगत जल की गुणवत्ता में सुधार करना।

- जल के सतही बहाव को कम करना जो अन्यथा नालियों में भरकर उन्हें अवरुद्ध कर देता है।

- जल को सड़कों पर न फैलने देना। इससे पानी और सड़क क्षेत्रों का बचाव होता है।

- भौम जल के प्रदूषण को कम करना।

- मृदा अपरदन और बाढ़ को रोकना तथा इसका जलभृतों के पुनर्भरण के लिए उपयोग करके तटीय प्रदेशों में लवणीय जल के प्रवेश को रोकना।

प्रश्न 4.

भारत में सिंचाई की आवश्यकता के कारणों को समझाइए।

उत्तर:

भारत में सिंचाई की आवश्यकता

भारत में सिंचाई की आवश्यकता के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं

1. वर्षा की अनिश्चितता – भारत में वर्षा की मात्रा और समय अनिश्चित है। मानसूनी वर्षा कभी निश्चित समय से पहले शुरू होती है और कभी निश्चित समय से पहले खत्म हो जाती है। कभी बाढ़ आती है तो कभी सूखा पड़ जाता है, अत: मानसूनी वर्षा की इस अनिश्चितता के कारण अच्छी उपज लेने के लिए सिंचाई आवश्यक है।

2. वर्षा का असमान वितरण – भारत में वार्षिक वर्षा का औसत लगभग 118 सेमी है, लेकिन इसका क्षेत्रीय वितरण बहुत असमान है। चेरापूँजी और मासिनराम में वर्ष में 1200 सेमी से अधिक वर्षा होती है। इसके विपरीत पश्चिमी राजस्थान और लद्दाख में प्रतिवर्ष 20 सेमी से भी कम वर्षा होती है, अत: कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अच्छी फसल के लिए सिंचाई आवश्यक है।

3. वर्षा का कुछ महीनों तक सीमित होना – भारत में 80 प्रतिशत वर्षा जून से सितम्बर तक केवल चार महीनों में ही होती है। उष्ण कटिबन्धीय देश होने के कारण ग्रीष्म ऋतु में तापमान ऊँचे रहते हैं, अतः सूखे के शेष चार महीनों में सिंचाई की सुविधाएँ जुटाना आवश्यक हो जाता है।

4. जनसंख्या वृद्धि – भारत की जनसंख्या निरन्तर बढ़ रही है। बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न पैदा करने के लिए सिंचाई का उपयोग किया जाता है।

5. कुछ फसलों को अधिक जल चाहिए – चावल, गन्ना, जूट तथा सब्जियों को कुछ अन्तराल पर नियमित रूप से जल चाहिए। ऐसी फसलों के लिए पानी की पूर्ति सिंचाई द्वारा ही सम्भव है।

6. व्यापारिक फसलों के उत्पादन के लिए – व्यापारिक फसलों से किसान को अधिक आय होती है तथा देश को विदेशी मुद्रा मिलती है। ऐसी फसलों का उत्पादन सुनिश्चित सिंचाई से ही बढ़ सकता है।

7. वर्षा का बौछार के रूप में होना – मानसूनी वर्षा तेज बौछारों के रूप में होती है। ऐसी वर्षा का पानी बह जाता है तथा उसे धरातल में रिसने का अवसर ही नहीं मिलता है। ऐसे में भूमि प्यासी रह जाती है, अत: धरती की प्यास बुझाने के लिए सिंचाई आवश्यक हो जाती है।

लघ उत्तरीय प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

भौम जल के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए।

उत्तर:

भौम जल के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं

(1) भारत के उत्तरी समतल जलोढ़ मैदानों में भौम जल के विशाल भण्डार हैं। इसका कारण यह है कि यहाँ कोमल तथा प्रवेश्य चट्टानें पायी जाती हैं जिनमें से वर्षा एवं बाढ़ का जल रिस-रिसकर भौम जल का रूप लेता रहता है।

(2) प्रायद्वीपीय भारत की कठोर चट्टानी भूमियों में जल का रिसाव बहुत ही धीमा होने के कारण यहाँ भौम जल की सम्भावित क्षमता कम है।

(3) प्रायद्वीपीय भारत के राज्यों-महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और तमिलनाडु में भौम जल की सम्भावित क्षमता इसलिए अधिक है क्योंकि इन राज्यों का आकार बड़ा है।

प्रश्न 2.

प्रमुख जल संसाधनों को समझाइए।

उत्तर:

प्रमुख जल संसाधन निम्नलिखित हैं

1. पृष्ठीय (धरातलीय) जल – यह जल नदियों, झीलों तथा तालाबों में पाया जाता है। पृष्ठीय जल का मूल स्रोत वर्षा है। मानव द्वारा पृष्ठीय जल का उपयोग पीने के लिए किया जाता है। घरेलू उपयोग, कृषि तथा उद्योगों के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है।

2. भौम जल – वर्षा से प्राप्त जल का एक अंश पृथ्वी पर रिसकर नीचे चला जाता है जो कि ‘भौम जल’ कहलाता है। इसका उपयोग कृषि व घरेलू कार्यों में किया जाता है।

![]()

प्रश्न 3.

भारत में जल संसाधनों के संरक्षण की विधियों को समझाइए।

उत्तर:

भारत में जल संसाधनों के संरक्षण की विधियाँ निम्नलिखित हैं

- नदियों पर बाँध बनाकर तथा विशाल कृत्रिम तालाब बनाकर जल का संरक्षण किया जा सकता है।

- प्रदूषित जल का पुनश्चक्रण करके जल संसाधनों का संरक्षण किया जा सकता है।

- सिंचाई की फव्वारा और टपकन विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

- सिंचाई में नालियों के स्थान पर पाइपों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

- अधिकाधिक वृक्षारोपण करके जल का संरक्षण किया जा सकता है।

- कम जल चाहने वाली फसलों को बोया जाना चाहिए।

प्रश्न 4.

जल के मुख्य उपयोगों को समझाइए।

उत्तर:

जल के प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं

- जल का उपयोग सिंचाई में किया जाता है।

- जल का उपयोग उद्योगों में विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है।

- जल का उपयोग घरेलू कार्यों में किया जाता है।

- जल का उपयोग शक्ति उत्पादन में किया जाता है।

- जल का उपयोग मनोरंजन, मत्स्य पालन व परिवहन के लिए किया जाता है।

प्रश्न 5.

भारत के विशाल मैदान भौम जल संसाधनों से सम्पन्न क्यों हैं? स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

भारत के विशाल मैदान भौम जल संसाधनों से सम्पन्न होने के निम्नलिखित कारण हैं

- विशाल मैदानों में जलोढ़ मृदा पायी जाती है जिसमें जल आसानी से रिस जाता है।

- इन मैदानों में बहने वाली नदियाँ सदानीरा हैं। इनमें वर्ष-भर जल प्रवाह उच्च रहता है।

- इन मैदानों में पर्याप्त गहराई तक अवसादी शैल पायी जाती है जिससे जल की मात्रा का अधिक संग्रहण होता है।

- इन मैदानों में मानसून वर्षा भी पर्याप्त होती है जो जल का एक स्रोत है और इस वर्षा का जल रिसकर भौम जल बनाता है।

प्रश्न 6.

प्रायद्वीपीय भारत की तुलना में विशाल मैदानों में सिंचाई अधिक विकसित क्यों है?

उत्तर:

प्रायद्वीपीय भारत की तुलना में विशाल मैदानों में सिंचाई अधिक विकसित होने के कारण निम्नलिखित हैं

- उत्तरी विशाल मैदान की मृदा अपेक्षाकृत उपजाऊ है, इसलिए यहाँ सिंचाई की सुविधाएँ बढ़ाई गई हैं।

- विशाल मैदान में मुलायम मृदा होने से नहरें तथा नलकूप बनाना आसान है।

- विशाल मैदान में नदियाँ हिमालय से निकलती हैं; इसलिए. उनमें सदा जल रहता है जो कि नहर निकालने के लिए आवश्यक है।

- विशाल मैदान एक समतल मैदान है। इस मैदान में नदियाँ मन्द गति से बहती हैं, जिनसे नहरें निकालना आसान है।

प्रश्न 7.

जल संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है?

उत्तर:

जल संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता के कारण निम्नलिखित हैं

- देश के अनेक भागों में जलाभाव की स्थिति है।

- देश में वर्षा का कुछ ही समय में होना।

- वर्षा का वितरण अत्यधिक असमान होना।

- जल की माँग में तेजी से वृद्धि हो रही है जबकि आपूर्ति तेजी से कम हो रही है।

- जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए।

प्रश्न 8.

वर्षा जल संग्रहण के आर्थिक और सामाजिक मूल्यों को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

वर्षा जल संग्रहण के आर्थिक और सामाजिक मूल्य निम्नलिखित हैं

- जल की निरन्तर माँग को पूरा करते रहना।

- नालियों को रोकने वाले सतही प्रवाह को कम करना।

- सड़कों पर जलभराव को रोकना और प्रदूषण को घटाना।

- भौम जल की गुणवत्ता को सुधारकर उसे बढ़ाना।

- मृदा अपरदन को रोकना।

- ग्रीष्मकाल में जल की आवश्यकता को पूरा करना।

अतिलघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

धरातलीय जल कहाँ मिलता है?

उत्तर:

धरातलीय जल हमें नदियों, झीलों, तालाबों तथा अन्य जलाशयों के रूप में मिलता है।

प्रश्न 2.

भूगर्भिक जल को प्रभावित करने वाले कारक बताइए।

उत्तर:

भूगर्भिक जल को प्रभावित करने वाले कारक हैं

- चट्टानों की संरचना

- धरातलीय दशा एवं

- जलापूर्ति की दशा आदि।

![]()

प्रश्न 3.

भौम जल का सर्वाधिक उपयोग किसमें किया जाता है?

उत्तर:

भौम जल का सर्वाधिक उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है।

प्रश्न 4.

जल की गुणवत्ता से क्या तात्पर्य है?

उत्तर:

जल की गुणवत्ता से तात्पर्य जल की शुद्धता अथवा अनावश्यक बाहरी पदार्थों से रहित जल से है।

प्रश्न 5.

जल को मापने की कोई दो प्रमुख इकाइयाँ बताइए।

उत्तर:

जल को मापने की प्रमुख इकाई

- घनमीटर जल एवं

- हेक्टेयर मीटर जल।

प्रश्न 6.

भूमिगत जल किसे कहते हैं?

उत्तर:

वर्षा का जल मृदा में प्रवेश कर भूमिगत हो जाता है, उसे भौमजल’ या भूमिगतजल’ कहा जाता है।

प्रश्न 7.

सिंचाई किसे कहते हैं?

उत्तर:

जल की प्रणाली अथवा नालियों द्वारा कृत्रिम रूप से खेतों तक पहुँचाने को सिंचाई कहते हैं।

प्रश्न 8.

शष्क व अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों में जल संरक्षण के कोई दो प्रमुख उपाय बताइए।

उत्तर:

- शुष्क कृषि प्रणाली एवं

- बौछारी तथा टपकन सिंचाई।

प्रश्न 9.

जल-संभर से क्या आशय है?

उत्तर:

जल-संभर प्रकृति द्वारा निर्मित एक ऐसा सुनिश्चित क्षेत्र होता है जिसका जल एक ही बिन्दु की तरफ प्रवाहित होता है।

प्रश्न 10.

जल-संभर प्रबन्धन से क्या तात्पर्य है?

उत्तर:

जल-संभर प्रबन्धन से तात्पर्य धरातलीय और भौम जल संसाधनों के संरक्षण और उनके दक्ष प्रबन्धन से है।

प्रश्न 11.

जल-संभर प्रबन्धन का मूल उद्देश्य क्या है?

उत्तर:

जल-संभर प्रबन्धन का मूल उद्देश्य क्षेत्र के संसाधनों के वैज्ञानिक मूल्यांकन तथा उनके सतत पोषणीय उपयोग द्वारा उनका संरक्षण तथा परिरक्षण करना है।

बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

भारत में विश्व जल संसाधन का कितना भाग पाया जाता है

(a) 4 प्रतिशत

(b) 1 प्रतिशत

(c) 3 प्रतिशत

(d) 2 प्रतिशत।

उत्तर:

(a) 4 प्रतिशत।

प्रश्न 2.

भारत में भौम जल के कुल उपलब्ध संसाधनों का कितना प्रतिशत भाग विकसित किया जा सका

(a) 40 प्रतिशत

(b) 55 प्रतिशत

(c) 32 प्रतिशत

(d) 25 प्रतिशत।

उत्तर:

(c) 32 प्रतिशत।

प्रश्न 3.

सिंचाई की आवश्यकता का क्या कारण है

(a) फसलों की प्रकृति

(b) वर्षा की अनिश्चितता

(c) वर्षा का असमान वितरण

(d) उपर्युक्त सभी।

उत्तर:

(d) उपर्युक्त सभी।

प्रश्न 4.

वर्षण से प्राप्त जल कैसा होता है

(a) अलवणीय

(b) लवणीय

(c) पृष्ठीय

(d) वायुमण्डलीय।

उत्तर:

(a) अलवणीय।

![]()

प्रश्न 5.

गंगा नदी भारत के किस भाग में बहती है

(a) उत्तरी

(b) पूर्वी

(c) पश्चिमी

(d) दक्षिणी।

उत्तर:

(a) उत्तरी।

प्रश्न 6.

वर्षा का जल बहकर नदियों, झीलों और तालाबों में चला जाता है, उसे क्या कहते हैं

(a) भौम जल

(b) पृष्ठीय जल

(c) अलवणीय जल

(d) महासागरीय जल।

उत्तर:

(b) पृष्ठीय जल।

प्रश्न 7.

भारत में जल अधिनियम कब बनाया गया

(a) 1970 में

(b) 1972 में

(c) 1974 में

(d) 1976 में।

उत्तर:

(c) 1974 में।

प्रश्न 8.

राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई

(a) सन् 2000 में

(b) सन् 2002 में

(c) सन् 2004 में

(d) सन् 2005 में।

उत्तर:

(b) सन् 2002 में।

प्रश्न 9.

रालेगैन सिद्धि किस राज्य में है

(a) गुजरात

(b) महाराष्ट्र

(c) उत्तर प्रदेश

(d) राजस्थान।

उत्तर:

(b) महाराष्ट्र।