UP Board Solutions for Class 7 Hindi व्याकरण

These Solutions are part of UP Board Solutions for Class 7 Hindi . Here we have given UP Board Solutions for Class 7 Hindi व्याकरण.

व्याकरण:

व्याकरण भाषा के वे नियम हैं, जिनसे किसी भाषा को शुद्ध लिखने तथा बोलने में सहायता मिलती है। इस प्रकार व्याकरण वह विद्या है, जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना तथा ठीक प्रकार समझना आ जाता है।

भाषा:

भाषा वह साधन है, जिसके द्वारा मनुष्य (UPBoardSolutions.com) अपने मन के विचार प्रकट करता है तथा दूसरों के विचार जान जाता है। प्रायः मनुष्य अलग-अलग ढंग से अपने विचार प्रकट करते हैं, इसलिए भाषा का रूप स्थिर नहीं रह पाता। व्याकरण भाषा के रूप को स्थिर कर देता है। भाषा वाक्यों से बनती है, वाक्य शब्दों से और शब्द ध्वनियों से बनते हैं। इस प्रकार भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है।

लिपि:

जिस रूप में कोई भाषा लिखी जाती है, (UPBoardSolutions.com) उसे ‘लिपि’ कहते हैं, जैसे- हिन्दी भाषा की लिपि देवनागरी है।

व्याकरण के भाग:

व्याकरण के तीन भाग होते हैं

- वर्ण विभाग,

- शब्द विभाग,

- वाक्य विभाग।

1. वर्ण विभाग

वर्ण:

वर्ण उस छोटी ध्वनि को कहते हैं, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। इन्हें अक्षर भी कहते हैं। हिन्दी में कुल 44 अक्षर हैं।

वर्गों के भेद-वर्ण दो प्रकार के होते हैं:

- स्वर

- व्यंजन

1. स्वर:

वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की (UPBoardSolutions.com) सहायता नहीं लेनी पड़ती, स्वर कहलाते हैं। हिन्दी भाषा में निम्नलिखित 11 स्वर होते हैं

अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ।

2. व्यंजन:

व्यंजन वर्गों के उच्चारण में स्वरों की सहायता की जाती है। हिन्दी भाषा में व्यंजनों को सात वर्गों में बाँटा गया है तथा ये 33 होते हैं।

क वर्ग – क, ख, ग, घ, ङ

च वर्ग — च, छ, ज, झ, ञ

ट वर्ग – ट, ठ, ड, ढ, ण

त वर्ग – त, थ, द ध, न

प वर्ग – प, फ, ब, भ, म

अन्तस्थ – य, र, ल, व

ऊष्म – श, ष, स, है।

संयुक्त अक्षर:

ये व्यंजन दो व्यंजनों के योग से बनते हैं, अतः ये संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। इनकी संख्या चार है- क्ष, त्र, ज्ञ, श्र।।

अयोगवाह:

अं तथा अः अयोगवाह कहलाते हैं।

सन्धि प्रकरण

[सन्धि की परिभाषा तथा स्वर सन्धि के बारे में छात्र कक्षा छह में पढ़ चुके हैं, किन्तु पिछले कार्य को दोहराने के लिए यहाँ पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है।]

सन्धि:

दो वर्षों के मेल को सन्धि’ कहते हैं; जैसे- विद्यालय शब्द ‘विद्या’ और (UPBoardSolutions.com) ‘आलय’ इन दोनों शब्दों से मिलाकर बना है। सन्धि तीन प्रकार की होती है

- स्वर सन्धि,

- व्यंजन सन्धि,

- विसर्ग सन्धि।

स्वर सन्धि

स्वर सन्धि:

जब मिलने वाले दो शब्दों में से पहले शब्द के अन्त में स्वर होता है और दूसरे शब्द के आरम्भ में भी स्वर होता है, तब वहाँ स्वर सन्धि होती है। इस प्रकार, स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर ‘सन्धि’ कहते हैं। स्वर सन्धि के प्रमुख, भेद निम्नलिखित हैं

1. दीर्घ सन्धि:

जब हस्व या दीर्घ अ, इ, उ, से परे क्रम से ये ही स्वर आएँ, तो (UPBoardSolutions.com) दोनों को मिलाकर दीर्घ हो जाता है; जैसे

मत + अनुसार = मतानुसार (अ + अ = आ)

परम + आत्मा = परमात्मा (अ + आ = आ)

विद्या + अर्थी = विद्यार्थी (आ + अ = आ)

रवि + इन्द्र = रवीन्द्र (इ + इ = ई)

मही + इन्द्र = महींद्र (ई + इ = ई)

विधु + उदय = विधूदय (उ + उ = ऊ)

2. गुण सन्धि:

यदि ह्रस्व या दीर्घ ‘अ’ के आगे ‘इ’ या ‘ई’ हो, तो दोनों को मिलाकर ‘ए’ हो जाता है और यदि ‘उ’ या ‘ऊ’ हो तो ‘ओ’ हो जाता है और यदि ‘ऋ’ हो, तो ‘अर्’ हो ।

जाता है; जैसे

देव + इन्द्र = देवेन्द्र (अ + इ = ए)

हित + उपदेश = हितोपदेश (अ + उ = ओ)

महा + ऋषि = महर्षि (आ + ऋ = अर्)

रमा + ईश = रमेश (आ + ई = ए)

पर + उपकार = परोपकार (अ + उ = ओ)

सप्त + ऋषि = सप्तर्षि (अ + ऋ = अर्)

3. वृद्धि सन्धि:

जब ह्रस्व या दीर्घ ‘अ’ के आगे ‘ए’ या ‘ऐ’ हो, तो दोनों को मिलाकर (UPBoardSolutions.com) ‘ऐ’ हो जाता है और ‘ओ’ या ‘औ’ हो तो दोनों को मिलाकर ‘औ’ हो जाता है; जैसे

सदा + एव = सदैव (आ + ए = ऐ)

महा + औषध = महौषध (आ + औ = औ)

मत + ऐक्य = मतैक्य (अ + ऐ = ऐ)

एक + एक = एकैक (अ + ए = ऐ)

4. यण सन्धि:

जब ह्रस्व या दीर्घ इ, उ, ऋ, लू से परे कोई भिन्न स्वर हो, तो उसके स्थान पर क्रम से यू, व्, र् तथा ल् हो जाता है; जैसे

इति + आदि = इत्यादि (इ का य् हो गया)

सु + आगतम् = स्वागतम् (उ का व् हो गया)

लू + आकृति = लाकृति (लू का ल हो गया)

पितृ । अनुमति = पित्रनुमति (ऋ का र् हो गया)

5. अयादि सन्धि:

यदि ए, ऐ, ओ, औ से परे कोई स्वर आए, तो इनके स्थान पर क्रम से (UPBoardSolutions.com) अय् आय्, अव् हो जाता है, जैसे

ने + अन = नयन (ए का अय् हो गया)

गै + अक = गायक (ऐ का आय् हो गया)

पो + इत्र = पवित्र (ओ का अव् हो गया)

नौ + इक = नाविक (ओ का आव हो गया)

व्यंजन सन्धि

व्यंजन सन्धि:

जब किसी व्यंजन के साथ किसी स्वर या व्यंजन का मेल हो, तो वह व्यंजन सन्धि’ कहलाती है।

व्यंजन सन्धि के प्रमुख नियम इस प्रकार हैं

नियम 1:

यदि किसी वर्ग के प्रथम या तृतीय वर्ण से परे अनुनासिक वर्ण रहे, तो वह निज वर्ण का अनुनासिक होकर अगले वर्ण से मिल जाता है; जैसे

जगत् + नाथ = जगन्नाथ, उत् + मत्त = उन्मत्त।

नियम 2:

क, च, ट, त, प से परे किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन (UPBoardSolutions.com) अथवा स्वर आए, तो क, चे, ट, त, प का क्रमशः गे, ज, ड, द, ब हो जाता है; जैसे- सत् + आचार = सदाचार

जगत् + ईश = जगदीश

दिक् + गज = दिग्गज

अच् + अन्त = अजन्त

षट् + दर्शन = षड्दर्शन

वाक् + जाल = वाग्जाल

षट् + आनन = षडानन्

नियम 3:

त्, दु या नु के आगे ल रहने से इसका भी लु हो जाता है, परन्तु ‘न’ के लिए चन्द्रबिन्दु भी लगता है; जैसे- उत्+ लास = उल्लास। महान् + लाभ = महाल्लाभ। तत् + लीन = तल्लीन।

नियम 4:

‘त्’ या ‘द्’ के आगे ‘च’, ‘छ’ रहने से ‘त्’ को ‘च’ हो जाती है; जैसे- उत् + चारण = उच्चारण। उत् + छिन्न = उच्छिन्न।।

नियम 5:

‘त्’ या ‘द्’ के आगे ज, झ रहने से ‘ज’ हो जाता है; जैसे- उत् + ज्वल = उज्ज्वल। विपद् + जाल = विपज्जाल। सत् + जन = सज्जन।

नियम 6:

‘त’ या ‘द्’ के आगे ‘ट’, ‘ठ’ रहने से ” हो जाता है; जैसे- तत् + टीका = तट्टीका।।

नियम 7:

‘त्’ या द् के आगे ‘इ’ हो जाता है; जैसे- उत्+डयन = उड्डयन। तत् + डमरु तड्डमरु।

नियम 8:

‘त्’ के आगे ‘श’ रहने से दोनों को मिलाकर ‘च्छ’ हो जाता है; जैसे- सत् + शास्त्र= सच्छास्त्र। उत् + शिष्ट = उच्छिष्ट।

नियम 9:

‘त्’ के आगे ‘ह’ रहने से दोनों को मिलाकर ‘द्ध’ हो जाता है; जैसे- उत् + हार= उद्धार। उत् + हत = उद्धत। ।

नियम 10:

ह्रस्व स्वर के आगे ‘छ’ रहने से छ से पहले ‘च’ चढ़ जाता है; जैसे- वि + छेद = विच्छेद। परि + छेद = परिच्छेद।। (UPBoardSolutions.com)

नियम 11:

यदि किसी शब्द का पहला अक्षर ‘स’ हो और उससे पहले ‘अ’ और ‘आ’ को छोड़कर कोई स्वर आए, तो ‘स’ के स्थान पर ‘ष’ हो जाता है; जैसे- वि+ सम = विषम। अभि+ सेक = अभिषेक।

विसर्ग सन्धि

विसर्ग सन्धि – जब विसर्ग से किसी स्वर या व्यंजन का मेल होता है, तो उसे ‘विसर्ग सन्धि’ कहते हैं। इस सन्धि के प्रमुख नियम इस प्रकार हैं

- यदि विसर्ग से पहले कोई ह्रस्व स्वरे और बाद में ‘र’ आ रहा हो तो (UPBoardSolutions.com) विसर्ग का लोप हो । जाता है और ह्रस्व का दीर्घ हो जाता है; जैसे

निः + रोग = नीरोग।

निः + रस = नीरस।

- यदि विसर्ग के बाद ‘च’, ‘छ’ या ‘श’ हो तो विसर्ग का ‘श’ हो जाता है; जैसे-

निः + चल = निश्चल।

निः + छल = निश्छल।

निः + चय = निश्चय।।

- यदि विसर्ग के परे क, ख, प, फ, ठ या श रहे तो विसर्ग का ‘ष’ हो जाता है; जैसे

धनुः + टंकार = धनुष्टंकार।

निः + काम = निष्काम।

दुः + कर = दुष्कर।

- यदि विसर्ग से परे त, थ या स रहे तो विसर्ग का ‘स्’ हो जाता है; जैसे-

मनः + ताप =. मनस्ताप।

निः + तार = निस्तार।

- यदि विसर्ग से पहले ‘अ’ या ‘आ’ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो (UPBoardSolutions.com) और विसर्ग से परे वर्ग के प्रथम, द्वितीय और श, ष, से वर्गों को छोड़कर कोई व्यंजन हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है; जैसे-

निः + गुण = निर्गुण।

निः + जल = निर्जल।

निः + झरे = निर्झर।

निः + धन = निर्धन।

निः + बल = निर्बल।

- जब विसर्ग के बाद ‘अ’ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है; जैसे-

अतः + एव = अतएव।

2. शब्द विभाग

परिभाषा:

वर्ण या अक्षरों का वह समूह जो अलग-अलग सुनाई दे सके, उसे (UPBoardSolutions.com) ‘शब्द’ कहते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं

1. सार्थक शब्द: जिनका कुछ अर्थ हो; जैसे- जल, रोटी।।

2. निरर्थक शब्द: जिनका कोई अर्थ न हो; जैसे- जल-वल में ‘वल’ शब्द को कोई अर्थ नहीं है, अतः ‘वल’ निरर्थक शब्द है। व्याकरण में इस प्रकार के शब्दों पर विचार नहीं किया जाता है, केवल सार्थक शब्दों पर ही विचार किया जाता है।

शब्दों के भेद:

शब्दों के प्रमुख भेद इस प्रकार हैं

- संज्ञा

- सर्वनाम

- विशेषण

- क्रिया

- क्रियाविशेषण

- सम्बन्धबोधक

- समुच्चयबोधक

- विस्मयादिबोधक।

संज्ञा

संज्ञा की परिभाषा:

किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या अवस्था के नाम को (UPBoardSolutions.com) संज्ञा’ कहते हैं, जैसे- राम, लेखनी, पुस्तक, दिल्ली।

संज्ञा के भेद- संज्ञा के तीन प्रमुख भेद होते हैं

1. जातिवाचक संज्ञा:

जिस संज्ञा शब्द से एक ही प्रकार अथवा जाति की सभी वस्तुओं का बोध होता हो, उसे ‘जातिवाचक संज्ञा’ कहते हैं, जैसे- पुस्तक, लेखनी, नगर, वृक्ष, गाय, मनुष्य आदि।

2. व्यक्तिवाचक संज्ञा:

जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो, उसे ‘व्यक्तिवाचक संज्ञा’ कहते हैं; जैसे- रामायण, मोहन, गंगा, भारत, हिमालय आदि। हम प्रत्येक पुस्तक को रामायण नहीं कह सकते। इसी प्रकार प्रत्येक नदी को गंगा नहीं कह सकते। इसलिए ‘रामायण’, ‘गंगा’ आदि शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं।

3. भाववाचक संज्ञा:

जिस शब्द से किसी पदार्थ में पाए जाने वाले किसी गण, अवस्था या व्यापार का बोध हो, उसे ‘भाववाचक संज्ञा’ कहते हैं; जैसे- लम्बाई, मोटाई, सत्यता, लड़कपन, योग्यता आदि। ये शब्द किसी-न-किसी पदार्थ के गुण या उनकी अवस्था को प्रकट कर रहे हैं, अतः ये सब भाववाचक संज्ञा हैं।

लिंग

हिन्दी भाषा में दो लिंग होते हैं

1. पुल्लिग:

इससे पुरुष जाति का बोध होता है; जैसे- राम, गेहूँ, मकान, घोड़ा, हिमालय, अशोक आदि।

2. स्त्रीलिंग:

इससे स्त्री जाति का बोध होता है; जैसे- सीता, घोड़ी, गंगा, नारी, कोयल, मूंग, हिन्दी आदि।

वचन

वचन के भेद:

हिन्दी भाषा में दो वचन होते हैं

1. एकवचन:

शब्द के जिस रूप से एक पदार्थ का बोध होता है, उसे ‘एकवचन’ कहते हैं; जैसे- नारी, मकान, नगर, लड़का आदि।

2. बहुवचन:

शब्द के जिस रूप में एक से अधिक पदार्थों का बोध हो, उसे ‘बहुवचन’ (UPBoardSolutions.com) कहते हैं; जैसे- नारियाँ, मकानों, नगरों, लड़कों आदि।

कारक

परिभाषा:

संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उनका सम्बन्ध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट किया जाए, उस रूप को ‘कारक’ कहते हैं। कारक आठ प्रकार के होते हैं

1. कर्ता कारक– कार्य करने वालों को ‘कर्ता’ कहते हैं। जैसे- अर्जुन ने बाण चलाया। इस वाक्य में अर्जुन कार्य करने वाला है। अतः अर्जुन कर्ता कारक है। कर्ता का चिह्न ‘ने’ होता है।

2. कर्म कारक- जिस पर कार्य का फल पड़े, उसे ‘कर्म’ कहते हैं; जैसे- राम खेत को जोतता है। इस वाक्य में काम का फल ‘खेत’ पर पड़ रहा है। अतः ‘खेत’ शब्द कर्म कारक है। कर्म कारक का चिह्न ‘को’ होता है।

3. करण कारक– जिसके द्वारा या जिसकी सहायता से काम हो, उसे ‘करण’ कारक कहते हैं; जैसे- वह लेखनी से लिखता है। इस वाक्य का कार्य लेखनी के द्वारा हो रहा है। अतः लेखनी शब्द करण कारक है। करण कारक का चिह्न ‘से’ होता है।

4. सम्प्रदान कारक– जिसके लिए काम किया जाए, उसे ‘सम्प्रदान कारक कहते हैं; जैसेराम बच्चों के लिए मिठाई लाता है। इस वाक्य में बच्चों के लिए मिठाई आ रही है। अतः ‘बच्चों शब्द सम्प्रदान कारक है। सम्प्रदान कारक का चिह्न के लिए होता है।

5. अपादान कारक– जिससे कोई वस्तु अलग हो, उसे ‘अपादान’ कारक कहते हैं; (UPBoardSolutions.com) जैसेपेड़ से पत्ते गिरते हैं। इस वाक्य में पेड़ से पत्तों के अलग होने का भाव प्रकट होता है। अतः पेड़ शब्द अपादान कारक है। इसका चिह्न ‘से’ ( अलग होने के भाव में) है।

6. सम्बन्ध कारक– वाक्य में जहाँ शब्द का सम्बन्ध किसी संज्ञा से दिखाया जाता है, उसे सम्बन्ध कारक कहते हैं। जैसे- यह राम की पुस्तक है। इस वाक्य में राम का सम्बन्ध पुस्तक से दर्शाया गया है। अतः राम शब्द सम्बन्ध कारक है। इसके चिह्न ‘का, की, के हैं।

7. अधिकरण कारक– इसके द्वारा किसी संज्ञा का आधार प्रकट होता है; जैसे- वृक्ष पर पक्षी हैं। यहाँ पक्षी का आधार वृक्ष है। अतः ‘वृक्ष’ शब्द अधिकरण कारक है। इसके चिह्न ‘में, पर हैं।

8. सम्बोधन कारक– संज्ञा का वह रूप जिससे पुकारने या अपनी ओर सावधान करने का भाव प्रकट हो, ‘सम्बोधन’ कारक कहलाता है; जैसे- अरे मोहन! इधर आओ। इस वाक्य में मोहन को पुकारा गया है। अतः ‘मोहन’ शब्द सम्बोधन कारक है। इसके चिह्न हे!, अरे! आदि हैं।

संज्ञा शब्दों की शब्द निरुक्ति- संज्ञा शब्दों की शब्द निरुक्ति करते समय संज्ञा के भेद, लिंग, वचने, कारक और अन्य शब्दों से उसका सम्बन्ध बताना चाहिए। कुछ उदाहरण देखिए- राम ने कहा इन पुस्तकों में सत्यता को दर्शाया गया है। (UPBoardSolutions.com)

राम- व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिग, एकवचन, कर्ता कारक ‘कहा’ क्रिया का कर्ता है।

पुस्तकों- जातिकाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, बहुवचन, अधिकरण कारक ‘दर्शाया’ क्रिया का आधार है।

सत्यता- भाववाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एकवचन, कर्म कारक ‘दर्शाया’ क्रिया का कर्म है।

सर्वनाम

परिभाषा:

किसी वाक्य में जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग में आते हैं, उन्हें ‘सर्वनाम कहते हैं। जैसे–मोहन बोला, आज मैंने पूरा पाठ पढ़ लिया है। इस वाक्य में ‘मैंने’ शब्द मोहन के लिए आया है। अतः ‘मैंने’ शब्द सर्वनाम है। सर्वनाम के छह भेद होते हैं

1. पुरुषवाचक सर्वनाम:

जो शब्द बात करने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग में आते हैं, वे ‘पुरुषवाचक सर्वनाम’ कहलाते हैं; जैसे- मैंने शब्द किसी व्यक्ति के बदले प्रयोग में आते हैं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे- मैं, हम, तुम, वह आदि।

पुरुषवाचक सरनाम तीन प्रकार के होते हैं

- (क) उत्तम पुरुष: जो शब्द बात करने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग में आते हैं, वे उत्तम पुरुष कहलाते हैं; जैसे- मैं, हम, हमारे आदि।

- (ख) मध्यम पुरुष: जिससे बात की जाए, उसके स्थान पर (UPBoardSolutions.com) प्रयोग में आने वाले शब्द ‘मध्यम पुरुष’ कहलाते हैं; जैसे- तुम, तुम्हें, आप आदि।

- (ग) अन्य पुरुष: जिसके सम्बन्ध में बात की जाती है, उसे ‘अन्य पुरुष’ कहा जाता है; जैसे- वे, वह, उन्हें आदि।

2. निजवाचक सर्वनाम:

जो सर्वनाम वाक्य में कर्ता के लिए प्रयोग में आता है, उसे ‘निजवाचक सर्वनाम’ कहते हैं; जैसे- मैं स्वयं ही जा रहा हूँ। इस वाक्य में स्वयं’ शब्द कर्ता के लिए आया है। अतः ‘स्वयं’ शब्द निजवाचक सर्वनाम है।

3. निश्चयवाचक सर्वनाम:

जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चय बोध होता है, उसे ‘निश्चयवाचक सर्वनाम’ कहते हैं; जैसे- यह रामायण है। इस वाक्य में ‘यह’ शब्द रामायण का निश्चित बोध कराता है। अतः ‘यह’ निश्चयवाचक सर्वनाम है।

4. अनिश्चयवाचक सर्वनाम:

जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता, उसे ‘अनिश्चयवाचक सर्वनाम’ कहते हैं; जैसे- कोई आ रहा है। इस वाक्य में कोई शब्द से आने वाले

का निश्चित ज्ञान नहीं होता। अतः यहाँ कोई’ शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है।

5. सम्बन्धवाचक सर्वनाम:

जो सर्वनाम किसी संज्ञा शब्द से अपना सम्बन्ध सूचित करता है, उसे सम्बन्धवाचक सर्वनाम’ कहते हैं; जैसे- यह वही लड़की है जो कल मिली थी। इस वाक्य में ‘जो’ शब्द कल मिलने वाली और प्रस्तुत लड़की में सम्बन्ध प्रकट करता है। अतः ‘जो’ शब्द (UPBoardSolutions.com) सम्बन्धवाचक सर्वनाम है।

6. प्रश्नवाचक सर्वनाम:

जिस सर्वनाम में प्रश्न का बोध होता है, उसे ‘प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं; जैसे- द्वार पर कौन है? इस वाक्य में कौन’ शब्द प्रश्न सूचित करता है। अतः ‘कौन’ शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है।

सर्वनाम शब्दों की शब्द निरुक्ति:

सर्वनाम शब्दों की शब्द निरुक्ति में निम्नलिखित बातें अवश्य बतानी चाहिए- 1. सर्वनाम का भेद, 2. पुरुष, 3. वचन, 4. लिंग, 5. कारक, 6. अन्य शब्दों के साथ उसका सम्बन्ध।

उदाहरण:

मैं तुमको किसी की पुस्तक दूंगा। मैं- पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, एकवचन, पुल्लिग, कर्म कारक, ‘हूँगा’ क्रिया का कर्म। किसी- अनिश्चयवाचक सर्वनाम, एकवचन, पुल्लिग, सम्बन्ध कारक, ‘पुस्तक’ शब्द से सम्बन्ध।

विशेषण

परिभाषा:

जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें (UPBoardSolutions.com) विशेषण’ कहते

‘हरी’ शब्द घास की विशेषता को प्रकट करता है। अतः यहाँ ‘हरी’ शब्द विशेषण है।

विशेषण के भेद- विशेषण के चार प्रमुख भेद होते हैं

1. गुणवाचक विशेषण:

जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण को प्रकट करता है; उसे ‘गुणवाचक विशेषण’ कहते हैं; जैसे- बलवान शेर जंगल में दहाड़ रहा है। इस वाक्य में ‘बलवान’ शब्द गुणवाचक विशेषण है।

2. संख्यावाचक विशेषण:

जो विशेषण किसी संख्या को बताते हैं, उन्हें ‘सख्या विशेषण कहते हैं; जैसे- दूसरा पुरुष, छठा बालक, तीसरा वर्ग। इनमें ‘दूसरा’, ‘छठा’, ‘तीसरा’ शब्द संख्या प्रकट कर रहे हैं। अतः ये सब संख्यावाचक विशेषण हैं।

3. परिमाणवाचक विशेषण:

जो शब्द नाप, तौल या परिमाण बतलाते हैं, उन्हें ‘परिमाणवाचक विशेषण’ कहते हैं; जैसे- दो लीटर दूध लाओ। इस वाक्य में ‘दो लीटर’ शब्द से दूध की नाप का बोध होता है। अतः ‘दो लीटर’ परिमाणवाचक विशेषण है।

4. संकेतवाचक विशेषण:

जो विशेषण किसी वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करता है, उसे ‘संकेतवाचक विशेषण’ कहते हैं; जैसे- यह गाय पाँच लीटर दूध देती है। इस वाक्य में ‘यह’ शब्द गाय की ओर संकेत कर रहा है। अतः यहाँ ‘यह’ शब्द संकेतवाचक विशेषण है।

विशेषण शब्दों की शब्द निरुक्ति:

विशेषण शब्दों की शब्द निरुक्ति में विशेषण के भेद, लिंग, वचन और उनका विशेष्य बताना चाहिए।

[नोट- जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जाती है, उसे विशेष्य कहते हैं; जैसे- ‘सुन्दर लड़की। यहाँ ‘लड़की’ शब्द विशेष्य है।]

उदाहरण- इस पुस्तक में लिखा है कि दूसरे महायुद्ध में बहुत से सैनिक मारे गए।

इस- संकेतवाचक विशेषण, पुल्लिग, एकवचन, इसको विशेष्य ‘पुस्तक’ है। (UPBoardSolutions.com)

दूसरे– संख्यावाचक विशेषण, पुल्लिग, एकवचन, इसका विशेष्य ‘महायुद्ध’ है।

बहुत से– परिमाणवाचक विशेषण, पुल्लिग, बहुवचन, इसका विशेष्य ‘सैनिक’ है।

क्रिया

परिभाषा:

जिन शब्दों से किसी काम को करना या होना पाया जाता है, उन्हें ‘क्रिया’ कहते हैं;

जैसे:

1. सीता पढ़ती है।

2. मोहन बाजार जाता है। इन वाक्यों में पढ़ती है’, ‘जाता है’ शब्द क्रिया है।

क्रिया के भेद- क्रिया के दो भेद होते हैं

1. सकर्मक क्रिया:

जिस क्रिया के साथ उसका कर्म भी होता है, उसे ‘सकर्मक क्रिया’ कहते हैं; जैसे- मोहन ने पुस्तक पढ़ी। इस वाक्य में पुस्तक ‘कर्म’ है, इसलिए ‘पढी’ शब्द सकर्मक क्रिया है।

2. अकर्मक क्रिया:

जिस क्रिया के साथ वाक्य में उसका कर्म ने हो, उसे ‘अकर्मक क्रिया’ कहते हैं; (UPBoardSolutions.com) जैसे- मोहन ने पढ़ा। इस वाक्य में कर्म नहीं है। अतः ‘पढ़ा’ शब्द अकर्मक क्रिया है।

वाच्य

परिभाषा:

वाच्य क्रिया के उस रूपान्तर को कहते हैं, जिससे यह जाना जाता है कि क्रिया में कर्ता की प्रधानता है या कर्म की या भाव की।

वाच्य के भेद:

वाच्य के तीन प्रमुख भेद होते हैं

1. कर्तृवाच्य:

यदि कर्ता के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन आदि हों तो वह क्रिया कर्तृवाच्य कहलाती है; जैसे- सीता दूध पीती है। राम दूध पीता है। इसमें प्रथम वाक्य में कर्ता स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी पीती है’ प्रयोग में आई है। द्वितीय वाक्य में कर्ता पुल्लिग है, तो क्रिया ‘पीता है। प्रयोग की गई है। अतः यहाँ क्रिया कर्तृवाच्य है।

2. कर्मवाच्य:

यदि वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन आदि हों तो वह क्रिया ‘कर्मवाच्य’ कहलाती है; जैसे- पुस्तक राम द्वारा पढ़ी गई। चित्र राम द्वारा देखा गया। इन वाक्यों में क्रिया कर्म के अनुसार बदल गई है। अतः यहाँ क्रिया कर्मवाच्य है।

3. भाववाच्य:

भाववाच्य की क्रिया पर कर्ता या कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह सदा एकवचन, पुल्लिग और अन्य पुरुष में रहती है; जैसे- गर्मी में सोया नहीं जाता। इस वाक्य में *सोया’ क्रिया भाववाच्य की क्रिया है।

काल

परिभाषा:

क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का (UPBoardSolutions.com) बोध होता है, उसे ‘काल’ कहते हैं।

काल के भेद:

काल के तीन भेद होते हैं

- भूतकाल,

- वर्तमान काल,

- भविष्यत् काल।

1. भूतकाल:

क्रिया के जिस रूप से उनके व्यवहार का समाप्त होना पाया जाता है; उसे भूतकाल’ कहते हैं। इसके छह भेद होते हैं

(i) सामान्य-भूत:

इसके द्वारा कार्य के सामान्य रूप से बीते हुए समय में होना दर्शाया जाता है; जैसे- राज यहाँ आया, वह बैठा, उसने पढ़ा। इस वाक्य में आया, ‘बैठा, पढ़ा’ सामान्य भूत की क्रियाएँ हैं।

(ii) आसन्न-भत:

इससे यह जान पड़ता है कि काम भूतकाल में आरम्भ होकर अभी-अभी समाप्त हुआ है; जैसे- रोम यहाँ आया है। इसे वाक्य में आया है’ आसन्न-भूत की क्रिया है।

(iii) पूर्ण-भूत:

इससे यह जान पड़ता है कि काम बहुत पहले पूरी तरह समाप्त हो चुका है; जैसे- राम यहाँ आया था। इस वाक्य में आया था’ पूर्ण भूतकालिक क्रिया है।

(iv) सन्दिग्ध-भूत:

जिस क्रिया के भूतकाल में होने पर सन्देह हो, उसे सन्दिग्ध भूतकालिक क्रिया कहते हैं; जैसे- राम ने चित्र देख लिया होगा। यहाँ कार्य होने में सन्देह को दर्शाया गया है।

(v) अपूर्ण-भूत:

भूतकाल की वह क्रिया जो अभी पूरी नहीं हुई है, उसे अपूर्ण भूतकाल की क्रिया कहते हैं; जैसे- राम पढ़ रहा था। यहाँ पढ़ने का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है।

(vi) हेतु हेतुमद्-भूत:

इससे यह प्रकट होता है कि क्रिया भूतकाल में पूर्ण हो जाती, किन्तु किसी कारणवश पूर्ण नहीं हुई; जैसे- पुस्तक होने पर मैं अवश्य पढ़ता। इस वाक्य में पढ़ता’ क्रिया हेतु हेतुमद् भूतकालिक क्रिया है।

2. वर्तमानकाल:

इससे किसी क्रिया का ‘वर्तमानकाल’ में होना पाया जाता है; (UPBoardSolutions.com) जैसे- राम पढ़ता है। इस वाक्य में पढ़ता’ क्रिया वर्तमानकाल में है। वर्तमानकाल के दो भेद होते हैं

(i) सामान्य वर्तमान:

इससे क्रिया का सामान्य रूप से वर्तमानकाल में होना पाया जाता है; जैसे- मोहन रोता है। यहाँ ‘रोता है’ क्रिया सामान्य वर्तमानकाल में है।

(ii) सन्दिग्ध वर्तमान:

इससे ‘क्रिया का वर्तमानकाल में होने का सन्देह रहता है; जैसेआज मोहन पढ़ता होगा। इससे वाक्य में कार्य होने में सन्देह है। अतः क्रिया सन्दिग्ध वर्तमानकालिक कही जाएगी।

3. भविष्यत्काल:

जिससे किसी काम के आगे आने वाले समय में होना या करना पाया जाए, उसे ‘भविष्यत्काल’ कहते हैं; जैसे- मोहन रोएगा। यहाँ ‘रोएगा’ क्रिया भविष्यकाल में है। भविष्यकाल के दो भेद होते हैं

(i) सामान्य भविष्यकाल:

इससे किसी कार्य का सामान्य रूप से भविष्यकाल में होना पाया जाता है; जैसे- राम पाठ पढ़ेगा। इस वाक्य में पढ़ेगा’ क्रिया सामान्य भविष्यत्काल की है।

(ii) संभाव्य भविष्यकाल:

इससे किसी कार्य के भविष्यकाल में होने की इच्छा पाई जाती है; जैसे- मैं बैठें। यहाँ ‘बैहूँ’ क्रिया संभाव्य भविष्यत्काल की है।

क्रिया शब्दों की शब्द निरुक्ति:

क्रिया शब्दों की शब्द निरुक्ति में निम्नलिखित बातें बताई जाती हैं

क्रिया का भेद, वाच्य, लिंग, वचन, पुरुष, क्रिया का अन्य शब्दों से सम्बन्ध। (UPBoardSolutions.com)

क्रिया की शब्द निरुक्ति का उदाहरण

(क) सीता पुस्तक पढ़ रही है।

(ख) वह लिख रहा है।

पढ़ रही है:

सकर्मक क्रिया, कर्तृवाच्य, वर्तमान काल, स्त्रीलिंग, एकवचन, अन्य पुरुष, इसका कर्ता ‘सीता’ और कर्म ‘पुस्तक’ है।

लिख रहा है:

अकर्मक क्रिया, कर्तृवाच्य, सामान्य वर्तमान काल, पुल्लिग, एकवचन, अन्य पुरुष, इसका कर्ता ‘वह’ है।

क्रियाविशेषण

परिभाषा:

जो शब्द वाक्य में क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं, वे क्रियाविशेषण’ कहलाते हैं; जैसे- वह जोर से रोता है। इस वाक्य में ‘जोर से’ शब्द क्रियाविशेषण है जो ‘रोता है’ क्रिया की विशेषता प्रकट करता है।

क्रियाविशेषण के भेद- ये चार प्रकार के होते हैं

1. कालवाचक क्रियाविशेषण:

इनसे समय का बोध होता है, जैसे- वह यहाँ प्रतिदिन आता है। इस वाक्य में प्रतिदिन’ कालवाचक क्रियाविशेषण है। इसी प्रकार बहुधा, जब, तब, आज, कल, सवेरे, तुरत, सदा आदि शब्द भी कालवाचक क्रियाविशेषण हैं।

2. स्थानवाचक क्रियाविशेषण:

इनसे स्थान का बोध होता है, जैसे- वह बाहर सो रहा है। (UPBoardSolutions.com) इस वाक्य में बाहर’ शब्द से स्थान का बोध होता है। अतः यहाँ ‘बाहर’ शब्द स्थानवाचक क्रियाविशेषण है।

3. परिमाणवाचक क्रियाविशेषण:

जो शब्द क्रिया के परिमाण (नाप या तौल आदि) को ।बतलाते हैं, वे परिमाणवाचक क्रियाविशेषण कहलाते हैं; जैसे- वह बहुत खाता है। इस वाक्य में ‘बहुत’ शब्द परिमाणवाचक क्रियाविशेषण है।

4. रीतिवाचक क्रियाविशेषण:

इनसे किसी क्रिया के करने की रीति या ढंग का बोध होता है; जैसे- वह तेजी से दौड़ता है। इस वाक्य में तेजी से’ शब्द रीतिवाचक क्रियाविशेषण है।

क्रियाविशेषण शब्दों की शब्द निरुक्ति– क्रियाविशेषण शब्दों की शब्द निरुक्ति में निम्नलिखित बातें बताई जाती हैं-

(1) क्रियाविशेषण का भेद

(2) उसका विशेष्य।

उदाहरण: आप कहाँ जा रहे हैं?

कहाँ: स्थानवाचक क्रियाविशेषण, ‘जा रहे हैं। क्रिया की विशेषता बतलाता है।

सम्बन्धबोधक

परिभाषा:

जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का सम्बन्ध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, वे ‘सम्बन्धबोधक’ कहलाते हैं; जैसे- तालाब में कमल खिल रहे हैं। इस वाक्य में ‘में शब्द के द्वारा तालाब और कमल का सम्बन्ध प्रकट होता है। (UPBoardSolutions.com) अतः यहाँ ‘में’ शब्द सम्बन्धबोधक है।

सम्बन्धबोधक शब्दों की शब्द निरुक्ति:

इसकी शब्द निरुक्ति करते समय शब्द को छाँटकर उसका सम्बन्ध वाक्य के अन्य शब्दों से बताया जाता है; जैसे– पेड़ पर पक्षी बैठा है।

पर- सम्बन्धबोधक, पक्षी से सम्बन्ध है।

समुच्चयबोधक

परिभाषा:

जो शब्द दो वाक्यों या दो शब्दों को एक-दूसरे से जोड़ते हैं या अलग करते हैं, वे ‘समुच्चयबोधक’ कहलाते हैं; जैसे- रमेश और राम बाग को गए। इस वाक्य में ‘और’ शब्द समुच्चयबोधक है क्योंकि वह ‘रमेश’ और ‘राम’ इन दोनों शब्दों को जोड़ता है।

समुच्चयबोधक के भेद- ये छह प्रकार के होते हैं

- संयोजक: जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं; जैसे- और, तथा, वे आदि।

- वियोजक: जो दो शब्दों या वाक्यों को अलग-अलग करते हैं; जैसे- या, अथवा, चाहे तो, वा आदि।

- परिणामवाचक: जो परिणाम प्रकट करते हैं; जैसे- अतः, इसलिए, जो, कि, क्योंकि, अतएव आदि।

- संकेतवाचक: जो संकेत प्रकट करते हैं; जैसे- यद्यपि, तो, तथापि, यदि आदि।

- विरोधवाचक: इनसे पहले कही हुई बात का विरोध प्रकट (UPBoardSolutions.com) होता है; जैसे- परन्तु, लेकिन, मगर, पर आदि।

- व्याख्यावाचक: इनसे पहले कही हुई बात की व्याख्या करते हैं; जैसे- अर्थात्, यानी, मानो आदि।

समुच्चयबोधक शब्दों की निरुक्ति:

इसमें समुच्चयबोधक का भेद बताना चाहिए कि यह वाक्य में क्या कार्य करता है। एक उदाहरण देखिए राम या मोहन यह अमरूद खाएगा।

या:

समुच्चयबोधक, वियोजक, ‘राम’ और ‘मोहन’ को अलग-अलग करके बताता है।

विस्मयादिबोधक

परिभाषा:

जो शब्द हर्ष, विस्मय आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं, उन्हें ‘विस्मयादिबोधक’ कहते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं

- विस्मयबोधक: हे!, अरे!, अहो! आदि।

- हर्षबोधक: आह!, वाह!, खूब!, शाबाश! आदि।

- शोकबोधक: हाय-हाय!, राम रे! आदि।

- घृणाबोधक: छिः छिः! धिकधिक! आदि।

- आशीषबोधक: चिरंजीव रहो!, जीते रहो! आदि।

- स्वीकारबोधक: जी हाँ! अच्छा!, हाँ हाँ! आदि।

विस्मयादिबोधक शब्दों की शब्द निरुक्ति: इसमें शब्द को छाँटकर (UPBoardSolutions.com) उसका भेद बताना चाहिए; जैसे- छिः छिः! तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था।

छिः छिः विस्मयादिबोधक, घृणाबोधक।

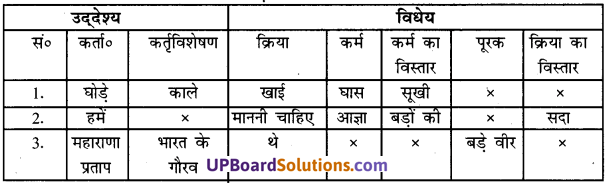

3. वाक्य विभाग

वाक्य की परिभाषा:

वाक्य ऐसे शब्द समूह को कहते हैं, जिसके सुनने से कहने वाले का पूर्ण अभिप्राय समझ में आ जाए।

वाक्य के अंग:

वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं

1.उद्देश्य:

जिसके विषय में कुछ कहा जाए, उसे ‘उद्देश्य’ कहते हैं; जैसे- बालक सोता है। इस वाक्य में ‘बालक’ उद्देश्य है। उद्देश्य के भी दो भाग होते हैं

- कर्ता,

- कर्तृविशेषण।

2. विधेय:

उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए, उसे ‘विधेय’ कहते हैं; (UPBoardSolutions.com) जैसे- बालक सोता है। इस वाक्य में ‘सोता है’ विधेय है। विधेय के पाँच भाग होते हैं

- क्रिया,

- कर्म,

- कर्म का विस्तार,

- पूरक,

- क्रिया का विस्तार।

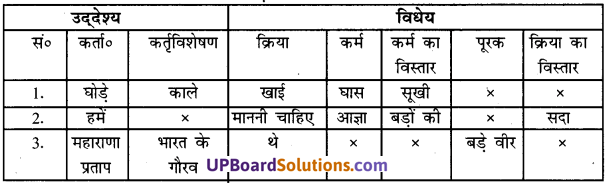

सरल वाक्य ‘विग्रह’ के कुछ उदाहरण देखिए

- काले घोड़े ने सूखी घास खाई।।

- हमें सदा बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए।

- भारत के गौरव महाराणा प्रताप बड़े वीर थे।

वाक्य के भेद:

अर्थ के अनुसार वाक्य आठ प्रकार के होते हैं

1. प्रश्नवाचक वाक्य – जैसे-तुम्हारा क्या नाम है?

2. विधिवाचक वाक्य – जैसे—बालक हँसता है।

3. आज्ञावाचक वाक्य – जैसे-तुम यहीं पर खड़े रहो।

4. इच्छावाचक वाक्य – जैसे- भगवान आपका भला करे।

5. सन्देहवाचक वाक्य – जैसे-शायद मैं पास हो जाऊँ।

6. संकेतवाचक वाक्य – जैसे-वह साँप आ रहा है।

7. विस्मयादिवाचक वाक्य – जैसे-अरे! आप यहाँ पर हैं।

8. निषेधवाचक वाक्य – जैसे -उसने भोजन नहीं किया।

समास प्रकरण

समास की परिभाषा:

कई पदों का मिलकर एक हो जाना. ‘समास’ कहलाता है; जैसे‘राधाकृष्ण’ (UPBoardSolutions.com) शब्द ‘राधा’ और ‘कृष्ण’ इन दो पदों को प्रकट करता है। अतः राधाकृष्ण एक सामासिक पद हुआ। समास के छह भेद होते हैं

1. तत्पुरुष समास:

इस समास में समस्तपद का दूसरा खंड प्रधान है। इस समास को तोड़ने में कर्ता और सम्बोधन को छोड़कर अन्य किसी कारक का चिह्न आता है, जैसे-

- माखनचोर = माखन को चुराने वाला।

- राजमन्त्री = राजा को मन्त्री।

- ऋणमुक्त = ऋण से मुक्त।

- धर्मभ्रष्ट = धर्म से भ्रष्ट।

- वनवास = वन में वास।

- देशसेवक = देश का सेवक।

- हवनसामग्री = हवन के लिए सामग्री।

2. कर्मधारय समास:

इसमें एक शब्द विशेषण होता है तथा दूसरा विशेष्य (संज्ञा) होता है, जैसे- ‘नीलकमल’। यहाँ ‘नील’ शब्द विशेषण है क्योंकि यह कमल की विशेषता बता रहा है और ‘कमल’ शब्द संज्ञा है। अतः ‘नीलकमल’ में कर्मधारय समास हुआ। इसी प्रकार परमात्मा, पुरुषोत्तम, नीलगाय, महात्मा, सुपुत्र, नराधम आदि शब्दों में भी कर्मधारय समास है।

3. द्विगु समास:

इसका प्रथम पद संख्यावाचक होता है और पूरे पद से किसी समुदाय का (UPBoardSolutions.com) बोध होता है; जैसे- त्रिभुवन = तीन भवनों का समूह। इसी प्रकार पंचरत्न, षट्कोण, तिकोना, त्रिफला, पंचपात्र, अठन्नी, चतुर्वर्णा शब्दों में भी द्विगु समास ही है।

4. बहुव्रीहि समास:

इस समास का कोई भी खण्ड अपना अर्थ नहीं देता, अपितु दोनों मिलाकर किसी तीसरे विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं; जैसे- दशानन = दस है मुख जिसके वह अर्थात ‘रावण’। चक्रपाणि = चक्र है हाथ में जिसके वह अर्थात ‘विष्णु’। इसी प्रकार लम्बोदर, चतुर्भुज, चन्द्रशेखर शब्दों में भी बहुव्रीहि समास है।

5. द्वन्द्व समास:

जिसके दोनों खण्ड प्रधान और संज्ञा होते हैं तथा इसे तोड़ने पर इसके बीच में ‘और’ शब्द आता है; जैसे- राधा-कृष्ण = राधा और कृष्ण, माता-पिता = माता और पिता। इसी प्रकार जीव-जन्तु, रात-दिन, बहन-भाई, दुबला-पतला, ऋषि-मुनि आदि शब्दों में भी द्वन्द्व समास ही है।

6. अव्ययीभाव समास:

यह अव्यय और संज्ञा के योग से बनता है और इसका क्रिया विशेषण के (UPBoardSolutions.com) रूप में प्रयोग किया जाता है। इस समस्तपद का रूप किसी भी लिंग, वचन आदि के कारण कभी नहीं बदलता; जैसे- प्रतिदिन, यथाशक्ति, आजन्म, प्रत्येक, भरपेट, बेधडक आदि।

अलंकार

अलंकार की परिभाषा:

काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को ‘अलंकार’ कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण मानव शरीर की शोभा बढ़ा देते हैं और वे मानव शरीर के अलंकार कहलाते हैं; उसी प्रकार जो शब्द या वर्ण आदि काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, वे काव्य के अलंकार कहलाते हैं

1. यमक अलंकार:

जहाँ कोई शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग में आए किन्तु प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है, उदाहरणार्थ

कनक कनक ते सौ गुनी, मादकता अधिकाय।

वा पाये बौराय नर वा खाए बौराय।।

यहाँ ‘कनक’ शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है, किन्तु प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग हैं। पहले ‘कनक’ शब्द का अर्थ ‘सोना’ तथा दूसरे ‘कनक’ शब्द का अर्थ ‘धतूरा’ है, इसीलिए यहाँ यमक

अलंकार हुआ।

2. श्लेष अलंकार:

जहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयोग में आया हो किन्तु उसके अर्थ एक से (UPBoardSolutions.com) अधिक हों, तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है, जैसे-“मंगन को देख ‘पट’ देत बार-बार है।” इस वाक्य में ‘पट’ शब्द एक ही बार प्रयोग में आया है किन्तु उसके दो अर्थ हैं

(i) वस्त्र

(ii) किवाड़, अत: यहाँ श्लेष अलंकार है। इसी प्रकार नीचे के उदाहरण को देखिए

“गुन ते लेत रहीम जन, सलिल कूप ते काढ़ि।

कूपहूँ ते कहँ होत है, मन काहू को बाढ़ि।”

यहाँ ‘गुन’ शब्द के दो अर्थ हैं- 1. गुण 2. रस्सी।

यमक और श्लेष में अन्तर:

यमक अलंकार में कोई एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग में आता है और प्रत्येक बार उसके अर्थ अलग-अलग होते हैं जबकि श्लेष अलंकार में कोई शब्द एक ही बार प्रयोग में आता है किन्तु उसके अर्थ अनेक होते हैं।

3. उपमा अलंकार:

जब किसी वस्तु के रूप, गुण, क्रिया आदि की समता किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है, उदाहरणार्थ – ‘पीपर पात सरिस मन डोला।‘ इस वाक्य में मन के डोलने (चंचल होने) की समता बहुत हिलने वाले पीपल के पत्ते से की गई। है, अतः यहाँ उपमा अलंकार हुआ।

[नोट-रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकारों को समझने के लिए उपमेय और उपमान का ज्ञान होना आवश्यक है।]

उपमेय:

जिसकी समानता किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है, उसे उपमेय कहते हैं। जैसे’मुख चन्द्रमा के समान सुन्दर है।’ इस वाक्य में ‘मुख’ उपमेय है।

उपमान:

जिससे उपमेय की तुलना की जाए, वह प्रसिद्ध वस्तु उपमान कहलाती है। (UPBoardSolutions.com) जैसे कि ऊपर के उदाहरण में मुख की तुलना ‘चन्द्रमा’ से की गई है, अत: ‘चन्द्रमा’ उपमान है।

4. रूपक अलंकार:

‘रूपक’ शब्द का अर्थ रूप धारण करना है। इस प्रकार रूपक में उपमेय में उपमान का आरोह किया जाता है; जैसे- ‘चरण कमल बन्दौ हरि राई।’ यहाँ कवि ने चरणों में कमल का आरोप किया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार हुआ।

5. उत्प्रेक्षा अलंकार:

जहाँ उपमेय में उपमान की सम्भावना या कल्पना कर ली गई हो, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके बोधक शब्द हैं- मानो, मनहु, जानो, जनहु, ज्यों आदि।।

“सोहत ओढे पीत पट, श्याम सलौने गात ।

मानो नील मणि शैल पर, आपत पर्यो प्रभात ॥”

यहाँ श्रीकृष्ण के सुन्दर शरीर में कवि ने नीली मणियों के पर्वत की सम्भावना (UPBoardSolutions.com) का वर्णन किया है। अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ।

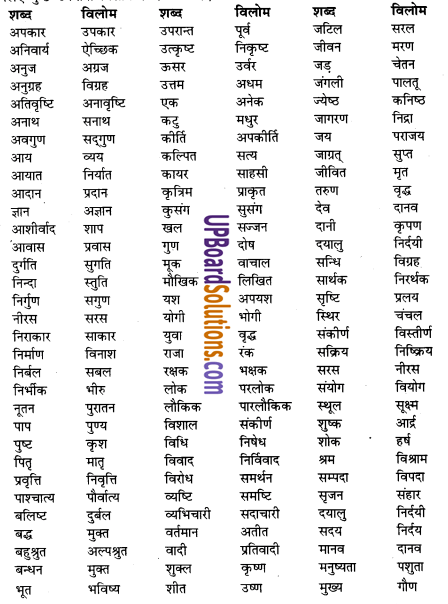

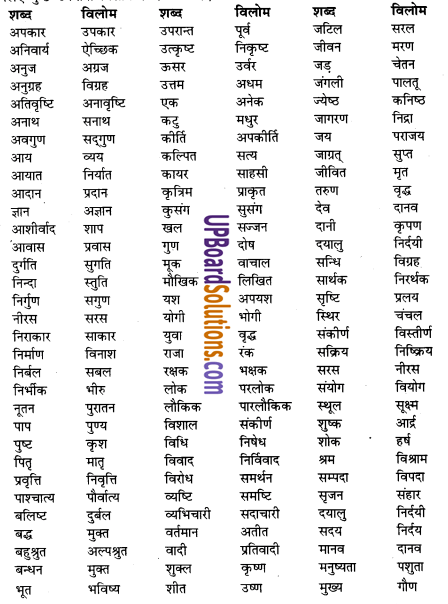

विलोम शब्द

किसी शब्द का विलोम उसके विपरीत भाव को प्रकट करती है। छात्रों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए कुछ उपयोगी विलोम शब्द नीचे दिए जा रहे हैं

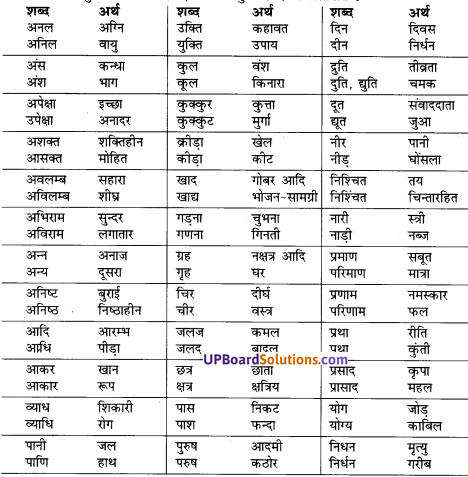

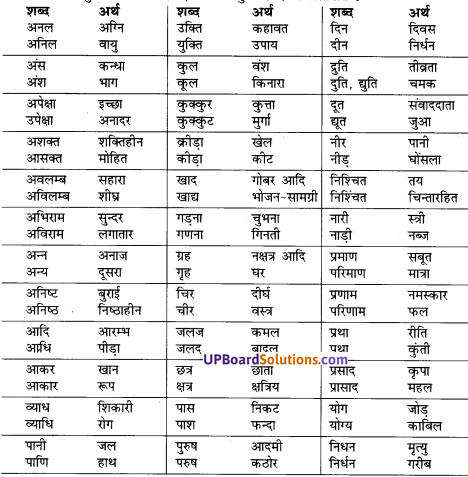

समुच्चरित शब्द-समूह

भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं, जिनके उच्चारण में बहुत कुछ समानता (UPBoardSolutions.com) होती है किन्तु उनके अर्थ में बहुत अन्तर होता है। इस प्रकार कुछ शब्द निम्नलिखित हैं

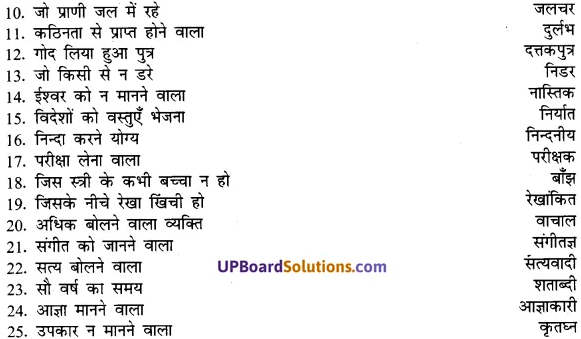

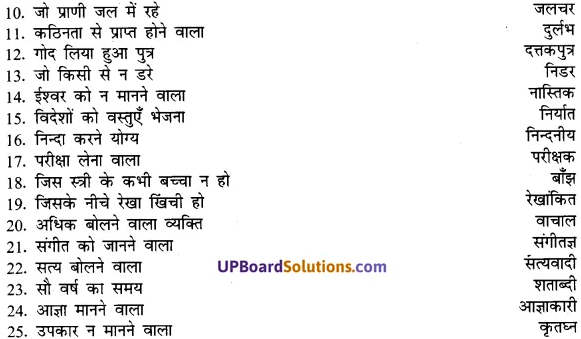

शब्द-समूह के लिए एक शब्द

प्रायः भाषा में अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग कर देने से भाषा का सौन्दर्य बढ़ जाता है; जैसे- पर्वत पर चढ़ने वाला शब्द-समूह के स्थान पर ‘पर्वतारोही’ शब्द अच्छा लगेगा। इसी प्रकार के कुछ अन्य उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। (UPBoardSolutions.com) छात्र इनका प्रयोग अपनी भाषा में करेंगे।

पर्यायवाची शब्द

एक ही अर्थ रखने वाले शब्द एक-दूसरे के पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं। आगे कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। छात्र इन्हें कंठस्थ करें

- अनल- अग्नि, पावक, आग, दहन, दव आदि।

- असुर– दानव, दैत्य, दनुज, राक्षस, निशाचर, तमीचर आदि।

- अश्व- हय, बाजि, तुरंग, रविपुत्र, घोड़ा, सैधव आदि।

- अम्बर- आकाश, नभ, गगन, शून्य, अन्तरिक्ष आदि।

- इन्द्र- देवराज, सुरेश, सुरपति, देवेन्द्र, पुरन्दर, मधवा आदि।

- कमल- सरोज, जलज, पंकज, राजीव, अम्बुज, कंज, पद्म आदि।

- कनक- सोना, स्वर्ण, कंचन, हेम, हाटक, सुवर्ण आदि।

- साँप- अहि, सर्प, ब्याल, उरग, विषधर, भुजंग, पन्नग आदि।

- गंगा- देवनदी, सुरसरी, भागीरथी, मन्दाकिनी, त्रिपथगा आदि।

- जगत्- जग, संसार, विश्व, भुव, लोक आदि।

- दुर्गा- चामुंडा, कालिका, चंडी, उमा आदि।

- दुग्ध- दूध, पय, दोहन, क्षीर, पीयूष आदि।।

- ध्वज- झण्डा, ध्वज, पताका, केतु, वैजयन्ती आदि।

- नदी- सरिता, तटनी, सरि, सलिला, तरंगिणी आदि।

- नारी- स्त्री, अबला, वनिता, कामिनी, भामिनी आदि।

- पवन- वायु, समीर, मारुत, वात, अनिल, बयार आदि।

- पृथ्वी- भू, भूमि, धरा, वसुधा, धरती, वसुन्धरा, अवनि आदि।

- पर्वत- भूधर, शैल, अचल, गिरि, नग, तुंग आदि।

- पुत्र- पूत, नन्दन, बेटा, सुत, तनय, आत्मज आदि।

- पुत्री- तनया, सुता, बेटी, आत्मजा, दुहिता आदि।

- पिता- जनक, जन्य, तात, बाप आदि।

- पुष्प- फूल, सुमन, कुसुम, प्रसून, पुहुप आदि।

- पार्वती- भवानी, दुर्गा, शिवा, गिरिजा, गौरी, सती आदि।

- माता- माँ, जननी, प्रसू, मात, जनयित्री, माई आदि।

- मित्र- साथी, स्वजन, सखा, स्नेही, सुहृद आदि।

- मार्ग- पथ, पंथ, वाट, राह, मग, रास्ता आदि।

- राजा- नृप, नरेश, भूप, भूपाल, महीप, सम्राट, भूपति आदि।

- रात्रि– रात, रजनी, निशा, तमसी, तमी, यामिनी आदि।

- वन- जंगल, कानन, विपिन, गहन, अरण्य आदि।

- वस्त्र- वसन, पट, चीर, दुकूल, अम्बर, कपड़ा आदि।

- लक्ष्मी- कमला, रमा, हरिप्रिया, समुद्रजी, श्री, चंचला आदि।

- सूर्य- सूरज, रवि, अर्क, भानु, आदित्य, दिनकर, भास्कर आदि।

- शत्रु- अरि, विरोधी, बैरी, रिपु आदि।

- सत्य- सच, यथार्थ, तथ्य, ऋतु, तथोक्त आदि।।

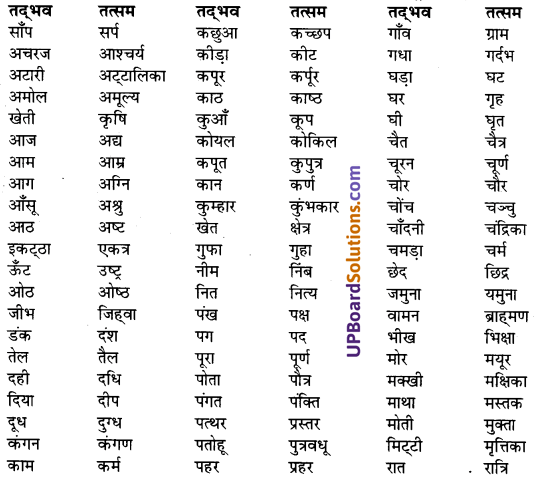

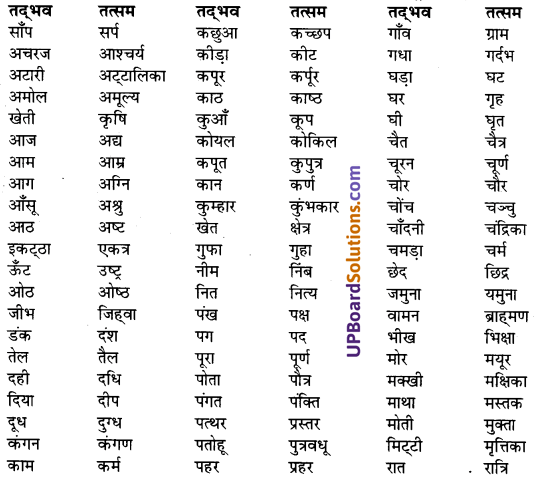

शब्दों के तत्सम रूप

तत्सम शब्द का अर्थ:

तत्सम शब्द का अर्थ शब्द के शुद्ध स्वरूप से है। प्रायः यह देखा जाता है (UPBoardSolutions.com) कि छात्र शब्दों के अशुद्ध रूप लिख देते हैं, जिससे उन्हें परीक्षा में कम अंक प्राप्त होते हैं। नीचे कुछ शब्दों के शुद्ध रूप दिए गए जा रहे है। छात्र इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें

मुहावरे और उनका प्रयोग

भाषा को अधिक सजीव तथा प्रभावपूर्ण बनाने के लिए उसमें मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। मुहावरों के अर्थ को ठीक प्रकार से समझे बिना भाषा का उचित ज्ञान नहीं हो पाता है। नीचे कुछ मुहावरों के अर्थ तथा उन्हें वाक्यों में प्रयोग करके दिखाया गया है। छात्र इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़े और समझें

- अपमान का पूँट पीना (अपमान सहन करना): अपमान का घूट पीकर बैठना नीचता और कायरता है।

- आग में घी डालना (उत्तेजित करना): आप मेरे पूर्वजों को बुरा भला कहकर आग में घी डालने का काम कर रहे हैं।

- गन्ध भी न मिलना (तनिक भी पता न होना): आप मेरा विश्वास कीजिए, इस बात की किसी को गन्ध भी न मिलेगी।

- गले उतरना (समझ में आना): छोटे बच्चों की बातें प्रायः बहुत देर से गले उतरती हैं।

- घात लगाना (धोखा देना): काली बिल्ली ने चूहे पर घात लगाकर आक्रमण किया।

- टूट पड़ना (आक्रमण करना): भारतीय सैनिक यूनानी (UPBoardSolutions.com) सैनिकों पर एकदम टूट पड़े।

- छक्के छूटना (घबरा जाना): भारतीय वीरों के मैदान में आते ही शत्रुओं के छक्के छूट गए।

- धरना देना (अपनी बात को मनवाने के लिए शान्तिपूर्ण हठ करना): विद्युत् कर्मचारी तीन दिन से धरना दिए बैठे हैं।

- मिजाज़ दिखाना (नखरे करना): जो लड़के बेकार में मिजाज़ दिखाते हैं, मैं उनसे बातें करना पसन्द नहीं करता हूँ।

- रंग जमाना (प्रभाव स्थापित करना): नेता जी ने अपने भाषण से सभा में ऐसा रंग जमाया कि सब वाह-वाह करने लगे।

- पीठ दिखाना (हारकर भाग जाना): भारतीय वीरों ने युद्ध में पीठ दिखाना तो कभी सीखा ही नहीं।।

- बिजली दौड़ जाना (घबरा जाना): साँप को कमरे में देखकर मेरे सारे शरीर में बिजली सी दौड़ गई।

- हँसी खेल न होना (सरल न होना): अब समस्त संसार जानता है कि युद्ध में भारत को हराना हँसी खेल नहीं है।

- श्रीगणेश करना- (आरम्भ करना): आज लालाजी ने अपनी नई दुकान का श्रीगणेश किया।

- नौ-दो-ग्यारह होना- (भाग जाना): चोर पुलिस को देखकर नौ-दो-ग्यारह हो गए

शब्दों के अर्थ व वाक्य प्रयोग

अध्ययन करते समय पाठ के बीच-बीच में कभी-कभी कुछ ऐ से शब्द भी आ जाते हैं, जिनका ठीक अर्थ जाने बिना पाठ का ही भाव समझने में कठिनाई होती है। नीचे कुछ ऐसे ही शब्दों के अर्थ तथा उनका वाक्यों में प्रयोग दिया जा रहा है।

- साधना (कठिन परिश्रम)- मेरे ग्राम के निवासियों ने बड़ी साधना और त्याग से यह सड़क बनाई है।

- लहूलुहान (घायल, शरीर से रक्त बहना)- रात डाकुओं ने छह व्यक्तियों को मार-मारकर लहूलुहान कर दिया।

- अमानुषिक (पशुओं जैसा, कठोर)- जो लोग अपने सेवकों से अमानुषिक व्यवहार करते हैं, उन्हें दण्ड मिलना ही चाहिए।

- यन्त्रणा (कष्ट)- वीर मुजीबुर्रहमान ने पाकिस्तान की कारागार में अनेक यन्त्रणाएँ सहीं।।

- पुनर्गठन (फिर से संगठित करना)- जब कांग्रेस दो दलों में बँट गई, तो इन्दिरा जी ने बड़ी चतुराई से उसका पुनर्गठन कर दिया।

- भावपूर्ण (भावों से भरा)- आज अतुल कुमार ने हम सबको एक भावपूर्ण गीत सुनाया।

- पर्याप्त (उचित मात्रा में)- इस समय भारतीय जवानों के पास पर्याप्त हथियार मौजूद हैं।

- सम्भावना (आशा)- यदि आपने पढ़ने में मन नहीं लगाया, तो (UPBoardSolutions.com) आपके अनुत्तीर्ण हो जाने की सम्भावना है।

- तटस्थ (गुटबन्दी से दूर)- भारत एक तटस्थ देश है।

- उत्तरोत्तर (धीरे-धीरे, लगातार)- अनेक बाधाओं को पार करते हुए अन्तरिक्ष यात्री उत्तरोत्तर आगे बढ़ते गए।

- मनोकामना (मन की इच्छा)- मेरी मनोकामना है कि आप इस वर्ष भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हों।

- अन्तर्राष्ट्रीय (अनेक राष्ट्रों से सम्बन्धित)- रोटरी क्लब एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था है।

- सम्मिश्रण (मेल)- यह औषधि तीन बूटियों के सम्मिश्रण से बनी है।

- देहांत (मृत्यु)- इंदिरा गांधी का देहांत 31 अक्टूबर, 1984 को हुआ था।

- पश्चात्ताप (पछताना)- वे धन्य हैं जो अपने पापों के लिए पश्चात्ताप करते हैं।

We hope the UP Board Solutions for Class 7 Hindi व्याकरण help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 7 Hindi व्याकरण drop a comment below and we will get back to you at the earliest.

![]()

![]()

![]()