UP Board Solutions for Class 9 Science Chapter 14 Natural Resources (प्राकृतिक संपदा)

These Solutions are part of UP Board Solutions for Class 9 Science. Here we have given UP Board Solutions for Class 9 Science Chapter 14 Natural Resources (प्राकृतिक संपदा).

पाठ्य – पुस्तक के प्रश्नोत्तर

पाठगत प्रश्न (पृष्ठ संख्या – 217)

प्रश्न 1.

शुक्र और मंगल ग्रहों के वायुमण्डल से हमारा वायुमण्डल कैसे भिन्न है?

उत्तर-

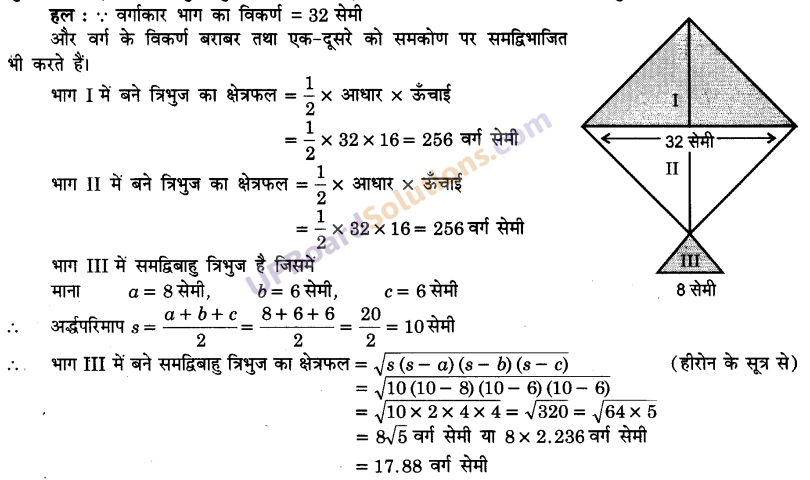

हमारे वायुमण्डल (पृथ्वी के) में वायु कई गैसों का मिश्रण है, जैसे-नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कॉर्बन डाई ऑक्साइड व जलवाष्प आदि। पृथ्वी पर इन सभी गैसों की उपस्थिति (UPBoardSolutions.com) ही जीवन-यापन करने के लिए आवश्यक है।

शुक्र व मंगल के वायुमण्डल में 95 से 97% तक कार्बनडाइआक्साइड ही पाई जाती है। अतः इन ग्रहों पर कोई जीवन नहीं पाया जाता है।

![]()

प्रश्न 2.

वायुमण्डले एक कम्बल की तरह कैसे कार्य करता है?

उत्तर-

वायु ऊष्मा की कुचालक है। वायुमण्डल पृथ्वी के औसत तापमान को दिन के समय और यहाँ तक कि पूरे वर्ष-भर नियत रखता है। वायुमण्डल ही दिन में अचानक तापमान को बढ़ने से रोकता है, और रात के समय पृथ्वी के बाहरी आन्तरिक्ष में ताप की दर को कम करता है। अतः हम कह सकते हैं कि वायुमण्डल एक कम्बल की तरह कार्य करता है।

प्रश्न 3.

वायु प्रवाह (पवन) के क्या कारण हैं?

उत्तर-

स्थल तथा जल के ऊपर की वायु सौर ऊर्जा के कारण गर्म होती है। जल की अपेक्षा स्थल के ऊपर की वायु शीघ्र गर्म होकर ऊपर उठना प्रारंभ कर देती है। इससे वहाँ कम वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है और समुद्र के ऊपर की वायु कम वायुदाब वाले क्षेत्र में प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वायु प्रवाह पवनों का निर्माण करती है। दिन के समय वायु की दिशा समुद्र से स्थल की (UPBoardSolutions.com) ओर होती है। रात्रि में स्थल के ऊपर की वायु समुद्र के ऊपर की वायु की तुलना में जल्दी ठंडी हो जाती है। अतः रात्रि में वायु प्रवाह स्थल से समुद्र की ओर होता है।

प्रश्न 4.

बादलों का निर्माण कैसे होता है?

उत्तर-

बादलों का निर्माण-दिन में वायुमण्डल में जलवाष्प पहुँचती है क्योंकि गर्म होने पर जल जलाशयों से उड़ता है तथा जलवाष्प बनकर वायुमण्डल में आ जाता है। गर्म वायु जलवाष्प को अपने साथ लेकर ऊपर की ओर उठती है। फैलने पर यह ठंडी हो जाती है तथा संघनित होकर बादल बनाती है।

प्रश्न 5.

मनुष्य के तीन क्रिया-कलापों का उल्लेख करें जो वायु प्रदूषण में सहायक हैं।

उत्तर-

मानव निर्मित स्रोत जो विभिन्न मानव क्रिया-कलापों द्वारा उत्पन्न होते हैं, जैसे-

(i) जनसंख्या वृद्धि,

(ii) वनों का काटना,

(iii) शहरीकरण,

(iv) औद्योगीकरण

- मानव अपने कार्यों द्वारा विभिन्न प्रदूषण जैसे- कार्बन डाइऑक्साइड (CO2), सल्फर डाइऑक्साइड (SO2), हाइड्रोकार्बन, आर्सेनिक तथा रेडियोधर्मी पदार्थ वायु में छोड़ता है।

- कोयला तथा पेट्रोलियम आदि जीवाश्म ईंधनों के जलने से भी प्रदूषक वायु में पहुँचते हैं।

- कृषि में अत्यधिक उर्वरकों तथा पीड़कनाशियों के प्रयोग से भी वायु में प्रदूषक पहुँचते हैं।

- ओजोन परत में छेद होने से भी पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुँचती हैं।

पाठ्गत अॅश्न'(पृष्ठ संख्या – 219)

प्रश्न 1.

जीवों को जल की आवश्यकता क्यों होती है?

उत्तर-

- सभी कोशिकीय प्रक्रियाएँ जल माध्यम में होती हैं।

- पदार्थों का संवहन घुली अवस्था में होता है।

- प्राणी को जीवित रहने हेतु जल आवश्यक है।

- जल प्राणियों का आवास भी है।

- स्थलीय जीवों को मीठे जल की आवश्यकता होती है।

![]()

प्रश्न 2.

जिस गाँव/शहर/नगर में आप रहते हैं वहाँ पर उपलब्ध शुद्ध जल का मुख्य स्रोत क्या है?

उत्तर-

शहर में- नगर निगम द्वारा निर्मित जल के टैंक।

गाँवों में- तालाब, कुएँ, नल तथा नदियाँ एवं नहर आदि।

प्रश्न 3.

क्या आप किसी क्रिया-कलाप के बारे में जानते हैं जो इस जल के स्रोत को प्रदूषित कर रहा है?

उत्तर-

(i) कृषि में उपयोगी कीटनाशक तथा उर्वरक

(ii) उद्योगों से निकला कचरा नदियों तथा झीलों में जमा हो जाता है।

(iii) जलाशयों में अनैच्छिक पदार्थों का मिलाना।

(iv) इच्छित पदार्थों को जल से हटाना।

पाठगत प्रश्न (पृष्ठ संख्या – 222)

प्रश्न 1.

मृदा (मिट्टी) का निर्माण किस प्रकार होता है?

उत्तर-

मिट्टी बनाने में निम्नलिखित कारक काम करते हैं

- सूर्य – सूर्य पत्थरों को गर्म करता है जिससे वे प्रसारित हो जाते हैं। रात के समय पत्थर सिकुड़ जाते हैं। इससे उसमें दरार पड़ जाती है और वह टूट जाता है।

- जल – जले मिट्टी के निर्माण में दो तरीके से सहायता करता है-

- सूर्य के ताप से बनी दरार में पानी भर जाता है जो यदि जम जाता है तो वह दरार को चौड़ा कर देता है लेकिन यदि पानी बाद में जमता है तो (UPBoardSolutions.com) यह दरार को और भी चौड़ा करेगा क्योंकि बहता हुआ व जमा हुआ पानी पत्थर को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है।

- तेज गति से बहता पानी पत्थर के टुकड़ों को बहा ले जाता है जिससे वे आपस में टकराकर टूटकर और छोटे हो जाते हैं। इस प्रकार मिट्टी अपने मूल पत्थर के स्थान से काफी दूर पायी जाती है।

- हवा – हवा से पत्थर के टुकड़े आपस में टकराकर और भी छोटे-छोटे टुकड़ों में बँट जाते हैं।

- जीव – जीव भी मिट्टी के बनने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। लाइकेन पत्थरों की सतह पर उगते हैं जो पत्थर को चूर्ण के रूप में बदल देते हैं और मिट्टी की परत का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार मॉस भी मिट्टी को बारीक करने का काम करते हैं।

प्रश्न 2.

मृदा अपरदन क्या है?

उत्तर-

उपरिमृदा (Top soil) का वायु/जल द्वारा उड़ना अथवा दूसरे स्थान पर पहुँचना ही मृदा का अपरदन है। मृदा के महीन कण बहते हुए जल के साथ चले जाते हैं। तेज वायु भी मृदा कणों को उड़ाकर ले जाती है।

![]()

प्रश्न 3.

अपरदन को रोकने और कम करने के कौन-कौन से तरीके हैं?

उत्तर-

अपरदन रोकने के निम्नलिखित तरीके हैं|

1. भूमि को उपजाऊ बनाना – अपरदन प्रायः बंजर भूमि में ही होता है। अतः भूमि की अम्लीयता या क्षारीयता को दूर करके उसे कृषि-योग्य बनाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। भूमि को उर्वर बनाने के लिए कम्पोस्ट खाद, हरी खाद, उर्वरक आदि का प्रयोग किया जाता है।

2. पशुओं के चरने पर नियंत्रण – इसके लिए नियंत्रित चरागाहों की व्यवस्था की जानी चाहिए। अतिचारण के कारण पौधे कुचलकर नष्ट हो जाते हैं। मृदा कणों के परस्पर उखड़ जाने पर अपरदन सुगमता से हो जाता है।

3. वनरोपण – वृक्षारोपण, वनरोपण, फसल उगाना आदि क्रियाओं के फलस्वरूप जड़े मृदा कणों को परस्पर बाँधे रखती हैं।

4. वायुरोधक पौधे लगाना – रेगिस्तानी क्षेत्रों में वायु अपरदन को रोकने या कम करने के लिए वृक्षों को पंक्तियों में एक-दूसरे के पास-पास उगाना चाहिए। इससे वायु की तीव्रता कम होने से मृदा अपरदन को कम किया जा सकता है। समोच्च जुताई-पहाड़ी ढलानों पर शिखर से नीचे की ओर (UPBoardSolutions.com) समकोण पर गोलाई में जुताई-गुड़ाई करने से अपरदन कम होता है। इस प्रकार की खेती को कंटूर कृषि कहते हैं।

5. वेदिका निर्माण – पहाड़ी ढलानों को सीढ़ीनुमा खेतों में बाँटकरे अर्थात् वेदिका निर्माण करके खेती की जाती है। इससे जल अपरदन को रोका जा सकता है।

6. बाँध निर्माण – तेज बहाव वाले अधिक जल को रोकने के लिए बाँध बनाए जाते हैं। बाँध से रुके हुए जल का उपयोग विद्युत निर्माण और सिंचाई के लिए किया जाता है।

पाठगत प्रश्न (पृष्ठ संख्या – 226)

प्रश्न 1.

जल-चक्र के क्रम में जल की कौन-कौन सी अवस्थाएँ पायी जाती हैं?

उत्तर-

जल-चक्र में पानी की मुख्यतया दो अवस्थाएँ पायी जाती हैं-एक तरल (द्रव) व दूसरी वाष्प। पहले पानी का वाष्पीकरण होता है फिर संघनन व फिर द्रव रूप में जल वर्षा के रूप में पृथ्वी में लौट आता है जो नदियों द्वारा समुद्रों में और कुछ भूजल के साफ पानी को हिस्सा बन जाता है।

प्रश्न 2.

जैविक रूप से महत्त्वपूर्ण दो यौगिकों के नाम दीजिए जिनमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों पाए जाते हों?

उत्तर-

जैविक रूप से महत्त्वपूर्ण यौगिक जिनमें नाइट्रोजन व ऑक्सीजन दोनों पाए जाते हैं, वे हैं-प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल (डी.एन.ए. व आर.एन.ए.) व विटामिन हैं।

प्रश्न 3.

मनुष्य की किन्हीं तीन गतिविधियों को पहचानें जिनसे वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है।

उत्तर-

निम्नलिखित क्रिया-कलापों द्वारा वायुमण्डल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है-

- श्वसन – जीवों द्वारा श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोस का ऑक्सीकरण होने से वह कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है और वह वायुमण्डल में एकत्रित हो जाती है तथा जीवों को ऊर्जा प्राप्त होती है।

- दहन – इस क्रिया में ईंधन को जलाया जाता है। जिससे विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ति होती है। जैसे-खाना पकाना, गर्म करना, यातायात व उद्योग-धन्धों में किया जाता है। दहन क्रिया से भी। वायुमण्डल में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है जो वायुमण्डल में एकत्रित हो जाती है।

- औद्योगिक क्रान्ति – इसमें भी कारखानों में जीवाश्म ईंधन जलाया जाता है जिससे अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है और वायुमण्डल में एकत्रित हो जाती है।

![]()

प्रश्न 4.

ग्रीन-हाउस प्रभाव क्या है?

उत्तर-

वायुमण्डल में उपस्थित कुछ गैसें (कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन व जलवाष्प) पृथ्वी की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकती हैं। वायुमण्डल में इस प्रकार की गैसों के प्रतिशत में वृद्धि पूरे विश्व के तापमान में वृद्धि कर पूरे विश्व के औसत तापमान को बढ़ा देगी, इसी प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं।

प्रश्न 5.

वायुमण्डल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के दो रूप कौन-कौन से हैं?

उत्तर-

- वायुमण्डल में तत्त्व के रूप में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा 21% है।

- यह पृथ्वी पर यौगिक के रूप में पाई जाती है। पृथ्वी पटल पर यह धातुओं व सिलिकॉन तथा कार्बन के आक्साइडों के रूप में और कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट व अन्य खनिजों के रूप में भी पाई जाती है।

- यह जैविक अणु, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और वसा का भी एक आवश्यक घटक है।

- अधिक ऊँचाई पर यह त्रिपरमाण्विक (O3) ओजोन के रूप में भी पाई जाती है।

अभ्यास प्रश्न (पृष्ठ – 227)

प्रश्न 1.

जीवन के लिए वायुमण्डल क्यों आवश्यक

उत्तर-

वायुमण्डल हमारे जीवन के लिए निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है-

- वायुमण्डल पृथ्वी को एक कम्बल की तरह चारों ओर से ढके हुए है।

- वायुमण्डल पृथ्वी के औसत तापमान को दिन के समय यहाँ तक कि पूरे साल भर स्थिर (नियत) रखता है।

- वायुमण्डल दिन में अचानक तापमान को बढ़ने से रोकता है।

- रात के समय ताप को पृथ्वी के बाहरी अन्तरिक्ष में जाने की दर को कम करता है।

- वायुमण्डल में उपस्थित ओजोन परत हानिकारक विकिरणों (पराबैंगनी किरणों) के प्रभाव से हमारी रक्षा करती है।

- श्वसन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन भी वायुमण्डल से मिलती है।

प्रश्न 2.

जीवन के लिए जल क्यों अनिवार्य है?

उत्तर-

जीवन के लिए जल की उपयोगिता निम्नलिखित बिन्दुओं से स्पष्ट है-

- पानी पीने के लिए अनिवार्य है जिससे हम जीवित रहते हैं।

- सभी कोशिकीय क्रियाएँ जलीय माध्यम में ही होती हैं।

- शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पदार्थों का संवहन घुली हुई अवस्था में ही होता है।

- जलीय जीवों को वास स्थान प्रदान करता है।

- पौधों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी जल की आवश्यकता होती है।

- पानी एक सार्वत्रिक विलायक है।

- बीजों के अंकुरण के लिए भी जल आवश्यक है।

- पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए आसानी से उपलब्ध पानी एक आवश्यक स्रोत है।

![]()

प्रश्न 3.

जीवित प्राणी मृदा पर कैसे निर्भर हैं? क्या जल में रहने वाले जीव संपदा के रूप में मृदा से पूरी तरह स्वतंत्र हैं?

उत्तर-

पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को भूपृष्ठ कहते हैं। इस परत में पाए जाने वाले खनिज जीवों को विभिन्न प्रकार के पालन-पोषण करने वाले तत्त्व प्रदान करते हैं। कुछ जीव, जैसे-राइजोबियम फलीदार पौधों की जड़ों में ग्रन्थियाँ (गाठे) बनाते हैं और वायुमण्डल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को यौगिकों (नाइट्राइट व नाइट्रेट) में बदलकर पौधों के लिए उपयोगी बना देते हैं। कुछ ऐसे भी जीवाणु हैं जो इन यौगिकों व गले-सड़े पदार्थों को पुनः तत्त्वों में बदल देते हैं। केचुएँ भी मिट्टी में ही रहकर उसे उपजाऊ बनाते हैं। अन्य सभी प्राणी भी मिट्टी में उगने वाले पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जीवित प्राणी मिट्टी पर निर्भर करते हैं।

जल में रहने वाले जीव संपदा मिट्टी से पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि जल में अत्यधिक पदार्थ घुल जाते हैं। जब जल चट्टानों पर से बहता है तो उसमें कुछ खनिज धुल (UPBoardSolutions.com) जाते हैं। नदियाँ बहुत-से पोषक तत्त्व समुद्र में इन्हीं चट्टानों से पहुँचाती हैं जिन्हें समुद्री जीव प्रयोग करते हैं। अतः वे पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हैं।

प्रश्न 4.

आपने टेलीविजन पर और समाचारपत्र में मौसम सम्बन्धी रिपोर्ट को देखा होगा। आप क्या सोचते हैं कि हमें मौसम के पूर्वानुमान में सक्षम हैं?

उत्तर-

मौसम का पूर्वानुमान पवन की चाल व दिशा के अध्ययन द्वारा किया जा सकता है जो वर्षा आदि के विषय में अनुमान लगाने में सहायता करता है। इसके द्वारा कम व अधिक वायुदाब के क्षेत्रों का पता लगाया जा सकता है। भारत में अधिकतर वर्षा दक्षिणी-पश्चिमी या उत्तरी-पश्चिमी मानसून द्वारा होती है।

प्रश्न 5.

हम जानते हैं कि बहुत-सी यानवीय गतिविधियाँ, वायु, जल एवं मृदा के प्रदूषण-स्तर को बढ़ा रहे हैं। क्या आप सोचते हैं कि इन गतिविधियों को कुछ विशेष क्षेत्रों में सीमित कर देने से प्रदूषण के स्तर को घटाने में सहायता मिलेगी?

उत्तर-

वायु, जल एवं मृदा के प्रदूषण-स्तर को बढ़ाने वाली गतिविधियों को कुछ विशेष क्षेत्रों में सीमित कर देने से प्रदूषण का स्तर घटाने में विशेष सहायता नहीं मिलेगी। जल व मृदा के प्रदूषण को कुछ सीमा तक कम किया जा सकता है, लेकिन वायु प्रदूषण के लिए यह प्रभावशाली नहीं होगा। प्रदूषण (UPBoardSolutions.com) को कम करने के लिए अच्छा हो कि हम प्राकृतिक संपदा का विवेकपूर्ण एवं सीमित उपयोग करें और प्रदूषकों को जल, मृदा व वायु में एक सीमित मात्रा में छोड़े ताकि प्राकृतिक सूक्ष्म जीव उनको आसानी से विघटित कर सकें।

![]()

प्रश्न 6.

जंगल वायु, मृदा तथा जलीय स्रोत की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करते हैं?

उत्तर-

जंगल वायु, मृदा तथा जलीय स्रोतों की गुणवत्ता को निम्न प्रकार प्रभावित करते हैं-

वायु की गुणवत्ता नियन्त्रित करने में पौधों का योगदान – पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं तो ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करते हैं जिससे वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नियन्त्रित रहती है तथा श्वसन में सहायक ऑक्सीजन बढ़ती है।

मृदा की गुणवत्ता नियन्त्रित करने में पौधों का योगदान

(i) पौधों की जड़े भूमि में काफी गहराई तक जाकर मृदा को बाँधे रखती हैं जिसके कारण भूमि अपरदन नहीं होता।

(ii) भूमि अपरदन होने से मिट्टी नदियों की सतह में बैठने लगती है और नदियाँ उथली हो जाती हैं। जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है।

(iii) पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा वायु में जलवाष्प छोड़ते रहते हैं, जिससे वायुमण्डल में नमी की उचित मात्रा बनी रहती है जो वर्षा को नियन्त्रित करती है और (UPBoardSolutions.com) तेज वर्षा नहीं होती।

(iv) तेज वर्षा की बूंदों द्वारा भूमि कटाव व मृदा अपरदन होता है। पौधों के पत्ते तेज बूंदों को सीधे पृथ्वी पर नहीं पड़ने देते जिससे भूमि कटाव व मृदा अपरदन नहीं होता जो नदियों को उथला कर, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करता है।

सुखद पर्यावरण – पौधे वातावरण को सुखद बनाते हैं। ये वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन की मात्रा तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा नमी की मात्रा बढ़ाते हैं।

पौधे जीवों को सूर्य की तेज किरणों से बचाव कर वातावरण को सुखद बनाते हैं।

अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

वायु प्रदूषण के दो प्राकृतिक स्रोतों के नाम लिखिए।

उत्तर-

वायु प्रदूषण के दो प्राकृतिक स्रोत हैं-

- दावानल (Forest fire)

- वायु में उड़ते पराग कण (Pollen grains)।

प्रश्न 2.

ऐसे दो पदार्थों के नाम लिखिए जिनको पुनःचक्रण किया जाता है।

उत्तर-

(i) मवेशी गृह का कचरा तथा गोबर आदि।

(ii) कपड़ा एवं कागज आदि।

प्रश्न 3.

वायुमण्डल में CO2 गैस की मात्रा बढ़ने का पृथ्वी के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर-

पृथ्वी का औसत ताप बढ़ जायेगा (Global Warming)।

![]()

प्रश्न 4.

पर्यावरण में हानिकारक प्रभावों से ओजोन परत किस प्रकार हमें सुरक्षा प्रदान करती है?

उत्तर-

यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करती है, जो मनुष्य के लिए हानिकारक हैं।

प्रश्न 5.

भूमि की उर्वरता कम होने का एक कारण लिखिए।

उत्तर-

मृदा अपरदन भूमि की उर्वरता कम होने का एक कारण है।

प्रश्न 6.

भारतवर्ष में वर्षा के पैटर्न में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक का नाम बताइए।

उत्तर-

वर्षा का पैटर्न, पवनों के पैटर्न पर निर्भर करता है।

प्रश्न 7.

जल अपरदन की दर किन क्षेत्रों में अधिक होती है?

उत्तर-

पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक होती है।

प्रश्न 8.

प्रदूषित वायु में नियमित साँस लेने से उत्पन्न दो रोगों के नाम बताइए।

उत्तर-

कैंसर, हृदय रोग या एलर्जी।

![]()

प्रश्न 9.

दो जीवविज्ञानी महत्त्वपूर्ण यौगिकों के नाम बताइए जिनमें नाइट्रोजन उपस्थित है।

उत्तर-

ऐल्केलॉइड तथा यूरिया।

प्रश्न 10.

वायुमण्डल में CO2 की सांद्रता की वृद्धि के दो कारण बताइये।

उत्तर-

(i) वनोन्मूलन।

(ii) बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधनों को जलाना।

प्रश्न 11.

ओजोन क्या है?

उत्तर-

ओजोन ऑक्सीजन का एक अपररूप है जिसमें ऑक्सीजन के तीन परमाणु पाये जाते हैं (O3)।

प्रश्न 12.

वायुमण्डल में ऑक्सीजन किन रूपों में पायी जाती है?

उत्तर-

ऑक्सीजन गैस (O2) और ओजोन गैस (O3)।

प्रश्न 13.

ओजोन परत किस ऊँचाई पर उपस्थित है?

उत्तर-

ओजोन पर्त वायुमण्डल में 16 km से 60 km की ऊँचाई पर उपस्थित है।

प्रश्न 14.

कौन जैवीय घटक हैं? वायु, पेड़, कीड़े।

उत्तर-

पेड़ व कीड़े।

प्रश्न 15.

वायुमण्डल का विस्तार क्या है?

उत्तर-

वायुमण्डल पृथ्वीतल से 60 किमी तक पाया जाता है।

![]()

प्रश्न 16.

ओजोन स्तर का क्या महत्त्व है?

अथवा

सूर्य विकिरण का कौन-सा भाग ओजोन परत द्वारा अवशोषित किया जाता है?

उत्तर-

यह सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर, उसे पृथ्वी के धरातल तक नहीं पहुँचने देती।

प्रश्न 17.

जैवमंडल के गैसीय घटक का नाम लिखिए।

उत्तर-

वायु (कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन आदि)।

प्रश्न 18.

पृथ्वी के वायुमण्डल में कार्बन डाइ-ऑक्साइड की प्रतिशतता क्या है?

उत्तर-

0.03%.

प्रश्न 19.

दो क्रियाओं के नाम लिखिए जो वायुमण्डल में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती हैं।

उत्तर-

(i) श्वसन – जिसमें ग्लूकोज आदि का ऑक्सीकरण होता है।

(ii) दहन।

प्रश्न 20.

वायुमण्डल में कार्बन डाइऑक्साइड़की मात्रा में वृद्धि के दो दुष्प्रभाव लिखिए।

उत्तर-

(i) कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा ग्रीन हाउस प्रभाव के द्वारा वायुमण्डल का ताप बढ़ा देती है।

(ii) ताप में वृद्धि होने पर जीवों की दक्षता कम हो जाती है।

प्रश्न 21.

वायुमण्डल से कार्बन डाइऑक्साइड शोषित करने वाली क्रिया का नाम लिखिए।

उत्तर-

पौधों द्वारा होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया।

![]()

प्रश्न 22.

मृदा निर्माण करने वाले दो कारकों के नाम लिखिए।

उत्तर-

अजैविक घटक-ताप, जल और हवा जैविक घटक-सभी सजीव।

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है?

उत्तर-

वायुमण्डल में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि पृथ्वी से परावर्तित होने वाले अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लेते हैं जिससे वायुमण्डल का ताप बढ़ जाता है, इस प्रतिभास को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं।

प्रश्न 2.

वायुमण्डल में क्लोरो-फ्लोरो कार्बन क्या हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करते हैं?

उत्तर-

क्लोरोफ्लोरो कार्बन वायुमण्डल की ओजोन परत से क्रिया कर उसको क्षति पहुँचाते हैं।

प्रश्न 3.

प्रदूषक किसे कहते हैं?

उत्तर-

वे पदार्थ अथवा कारक जिनके द्वारा वायु, जल, भूमि के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक लक्षणों में अवांछित परिवर्तन उत्पन्न होता है, प्रदूषक (Pollutants) कहलाते हैं।

प्रश्न 4.

मृदा क्या है?

उत्तर-

मृदा जैविक तथा अजैविक घटकों का जटिल मिश्रण है और यह पौधों को जकड़े रखती है तथा जीविका प्रदान करती है।

![]()

प्रश्न 5.

नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले दो जीवों के नाम लिखिए।

उत्तर-

(i) जीवाणु राइजोबियम,

(ii) नील-हरित शैवाल।

प्रश्न 6.

दो प्रक्रियाओं के नाम लिखिए जो वायुमण्डल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी हैं।

उत्तर-

(i) जीवाश्म ईंधनों का दहन,

(ii) ज्वालामुखी का फटना।

प्रश्न 7.

मृदा कटाव रोकने के लिए क्या करना चाहिए?

उत्तर-

अत्यधिक मात्रा में पेड़-पौधों को उगाना चाहिए। सघन खेती अपनानी चाहिए।

प्रश्न 8.

वायुमण्डल के मुख्य संघटक लिखिए।

उत्तर-

पृथ्वी के चारों तरफ पाया जाने वाला गैस का आवरण, वायुमण्डल (atmosphere) कहलाता है। यह 40 किमी तक पाया जाता है। पृथ्वी के धरातल पर वायुमण्डल में (UPBoardSolutions.com) नाइट्रोजन लगभग 78%, ऑक्सीजन 21% व शेष 1% में अन्य गैसें जैसे- कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, मीथेन आदि पायी जाती हैं।

धरातल पर वायुमण्डल में उपस्थित विभिन्न अवयव निम्न प्रकार हैं-

अन्य गैसें सूक्ष्म मात्रा में पायी जाती हैं। जलवाष्प भी वायुमण्डल में विद्यमान रहती है।

प्रश्न 9.

शुक्र तथा मंगल ग्रहों के वायुमण्डल को मुख्य संघटक क्या है? इसके प्रभाव लिखिए।

उत्तर-

शुक्र तथा मंगल ग्रहों के वायुमण्डल का मुख्य संघटक कार्बन डाइऑक्साइड है जो इनके वायुमण्डल में 95-97% तक है। इसका प्रभाव यह है कि वहाँ पर न कोई जीवन है और न जीवन को आधार देने वाले घटक।

![]()

प्रश्न 10.

अम्लीय वर्षा (acid rain) से आप क्या समझते हैं? इसने ताजमहल को कैसे प्रभावित किया है?

अथवा

औद्योगिक क्षेत्र में स्थित संगमरमर से बने भवन हानि क्यों प्रदर्शित करते हैं? सम्बद्ध समीकरण की व्याख्या कीजिए।

उत्तर-

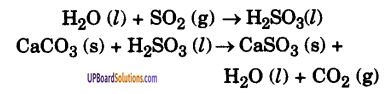

कोयले में उपस्थित सल्फर जलने पर ऑक्सीकृत होकर सल्फर डाइऑक्साइड (SO2) गैस बनाता है। यह गैस वायुमण्डल में मिल जाती है। वर्षा के समय यह गैस पानी में घुलकर सल्फ्यूरस अम्ल (H2SO3) बनाती है जो वर्षा के साथ पृथ्वी पर आता है जिसे अम्लीय वृष्टि कहते हैं। इस अम्लीय वृष्टि से ताजमहल के संगमरमर का संक्षारण हो रहा है। संगमरमर कैल्सियम कार्बोनेट है जो वर्षा के साथ आये सल्फ्यूरस अम्ल से क्रिया करता है। और संक्षारित हो जाता है।

दूसरे, जीवाश्म ईंधनों के अपूर्ण दहन से उत्पन्न कार्बन के कण वायुमण्डल में विसरित होते हैं जो भवन के ऊपर जमा होकर, संगमरमर की चमक को कम कर देते हैं व धीरे-धीरे भवन काला होता जाता है।

प्रश्न 11.

वायु प्रदूषण की मुख्य हानियाँ लिखिए।

उत्तर-

वायु प्रदूषण की मुख्य हानियाँ निम्नलिखित हैं-

- वायु प्रदूषण श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। इससे श्वास, दमा, फेफड़ों का कैंसर व न्यूमोनिया जैसे विकार हो सकते हैं।

- मोटर वाहनों एवं धूम्रपान से छोड़े गये धुएँ में कार्बन मोनोक्साइड पायी जाती है जो केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। CO में हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की अपेक्षा संयोग करने की 200 गुना अधिक क्षमता होती है। यह COHb (कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन) बनाती है जो विषैला है और दम घुटने जैसे लक्षण उत्पन्न करता है। यह अवस्था प्राणघातक भी हो सकती है।

- ओजोन परत के ह्यस होने से पराबैंगनी विकिरण पृथ्वी की सतह तक पहुँच सकता है जो त्वचा कैंसर, प्रतिरक्षा संस्थान तथा आँखों को हानि पहुँचाता है।

- अम्ल वर्षा ऐतिहासिक स्मारकों को हानि पहुँचाती है।

- कार्बन डाइऑक्साइड व मीथेन ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी हैं। ये पृथ्वी का ताप बढ़ देते हैं।

प्रश्न 12.

ओजोन परत क्या है? यह कैसे बनती है? तथा इसका क्या महत्व है?

उत्तर-

ओजोन (O3) तीन ऑक्सीजन परमाणुओं वाला ऑक्सीजन का अपररूप है। यह पृथ्वी से 16 km की ऊँचाई पर सूर्य किरणों के प्रभाव से ऑक्सीजन से उत्पन्न होती है। ओजोन (O3) का अनुपात इस ऊँचाई से 23 किमी की ऊँचाई तक बढ़ता जाता है। इस भाग में ओजोन परत अधिक सघन आवरण बनाती है। ओजोन अणुओं की यह विशेषता है कि वे सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी (Ultra-violet) विकिरण को अवशोषित कर लेते हैं। इस प्रकार पृथ्वी पर जीवों के लिए ओजोन परत एक सुरक्षात्मक आवरण के रूप में कार्य करती है।

प्रश्न 13.

ओजोन छिद क्या है? ये कहाँ पर स्थित हैं?

अथवा

ओजोन परत के नष्ट होने के क्या मुख्य कारण हैं?

उत्तर-

किन्हीं रसायनों के प्रयोग से ओजोन के आवरण में छेद हो जाते हैं। ये रसायन हैं- मुख्यतः क्लोरो फ्लोरो कार्बन व अन्य उनसे सम्बन्धित उत्पाद। इन छिद्रों से सूर्य (UPBoardSolutions.com) से आने वाला पराबैंगनी प्रकाश (विकिरण) वायुमण्डल की निचली सतहों तक आ जाता है, जो त्वचा कैंसर के लिए जिम्मेदार माना जाता है। 1980 के आस-पास वैज्ञानिकों ने अण्टार्कटिक भाग के पास ओजोन छिद्र की उपस्थिति ज्ञात की।

![]()

प्रश्न 14.

ओजोन परत कौन-से विकिरण को अवशोषित करती है? ओजोन परत के ह्रास होने के क्या-क्या कारण हैं? यदि ओजोन परत पतली हो जाये तो कौन-कौन से रोग होने की सम्भावना हो सकती है?

उत्तर-

ओजोन परत द्वारा अवशोषित विकिरण पराबैंगनी विकिरण।

ओजोन परत के ह्रास होने के कारण – ऐरोसॉल या क्लोरो-फ्लोरो-कार्बन (CFC) की क्रिया के कारण। सुपरसोनिक विमानों में ईंधन के दहन से उत्पन्न पदार्थ व नाभिकीय विस्फोट भी ओजोन परत के ह्रास होने के कारण हैं। ओजोन परत के पतली होने पर सम्भावित रोग-त्वचा कैंसर।

प्रश्न 15.

वायु प्रदूषण क्या है? इसके मुख्य स्रोत क्या हैं? वर्णन कीजिए।

उत्तर-

वायु प्रदूषण – जब वायु के विभिन्न अवयवों में किसी प्रकार का आनुपातिक असंतुलन होता है तो यह वायु प्रदूषण कहलाता है।

वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत दो प्रकार के हैं :

(i) प्राकृतिक स्रोत (Natural Source)

(ii) मानवनिर्मित स्रोत (Man-made Source)

(i) प्राकृतिक स्रोत – इनमें वनों में लगी आग, ज्वालामुखी, आँधी और तूफान, कार्बनिक पदार्थों का अपघटन आदि सम्मिलित हैं।

(ii) मानवनिर्मित स्रोत – इनमें जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि, वनों की कटाई, शहरीकरण एवं औद्योगिकीकरण सम्मिलित हैं। मानव भी अपने क्रिया-कलापों द्वारा अन्य वायु प्रदूषकों को वायुमण्डल में छोड़ता रहता है जैसे-कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, लैड, आर्सेनिक, एस्बेस्टस तथा रेडियोधर्मी पदार्थों का वायुमण्डल में मिलना।

प्रश्न 16.

जीवों से नाइट्रोजन वायुमण्डल में कैसे वापस पहुँचती है?

उत्तर-

जन्तुओं से नाइट्रोजन पुनः वायुमण्डल में निम्नलिखित चरणों में लौटा दी जाती है-

- शाकाहारी जन्तुओं में उत्सर्जी पदार्थों (मल-मूत्र आदि) के साथ नाइट्रोजन पुनः मृदा में पहुँच जाती है।

- पौधों तथा जन्तुओं के मृत शरीरों का विघटन जीवाणुओं तथा कवकों द्वारा होता है, जिससे नाइट्रोजन मृदा में पहुँचती है।

- मृदा में उपस्थित प्यूट्रिफाइंग बैक्टीरिया (Putre fying bacteria) उत्सर्जी पदार्थों एवं प्रोटीनों का विघटन करके उन्हें अमोनिया यौगिकों में बदल देते हैं। इस क्रिया को अमोनीकरण (Ammoni fication) कहते हैं।

- मृदा में उपस्थित नाइट्रीकारी जीवाणु (Nitrifying bacteria) अमोनिया को दो चरणों में नाइट्रेट में बदल देते हैं।

- विनाइट्रीकरण बैक्टीरिया, जैसे-ल्यूडोमोनास, मृदा में उपस्थित नाइट्रेटों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं जो पुनः वायुमण्डल में मुक्त हो जाती है।

प्रश्न 17.

ADP तथा ATP के पूरे नाम लिखिए। जीवों में इनका कार्य स्पष्ट कीजिए।

उत्तर-

ADP एडिनोसीन डाईफॉस्फेट (Adinocine Diphosphate),

ATP एडिनो सीन ट्राईफॉस्फेट (Adinocine Triphosphate)

जीवों की कोशिकाओं में श्वसन क्रिया द्वारा ऊर्जा को, ADP अवशोषित करके ATP में बदल जाता है-अर्थात् ऊर्जा का अतिरिक्त फॉस्फेट बंध में संचय करता है। शरीर द्वारा कार्य करने के लिए आवश्यक होने पर ATP पुनः ADP में बदल जाता है तथा संचित ऊर्जा को मुक्त करके, शरीर की पेशियों को उपलब्ध कराता है।

![]()

प्रश्न 18.

श्वसन (Respiration) एवं साँस लेने (Breathing) में क्या अन्तर है?

उत्तर-

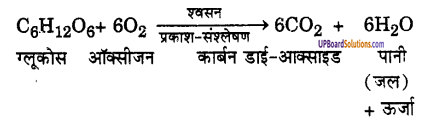

जीवों की कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीजन से संयोग करके कार्बन डाई-ऑक्साइड एवं जल में बदलने तथा ऊर्जा मुक्त होने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। जन्तुओं (UPBoardSolutions.com) के शरीर में वायुमण्डल से ऑक्सीजन खचने तथा कार्बन डाई-ऑक्साइड बाहर निकालने की क्रिया को ‘साँस लेना’ कहते हैं।

श्वसन एक रासायनिक अभिक्रिया है जबकि ‘साँस-लेना’ एक यान्त्रिक क्रिया है।

प्रश्न 19.

आवश्यक समीकरण देकर बताए कि ‘श्वसन’ तथा ‘प्रकाश-संश्लेषण’ क्या अन्तर है?

उत्तर-

‘श्वसन’ तथा ‘प्रकाश-संश्लेषण’ परस्पर विपरीत अभिक्रियाएँ हैं। श्वसन में ग्लूकोज ऑक्सीजन से संयोग होकर कार्बन डाइऑक्सइड तथा जल बनाता है।

एवं ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि प्रकाश-संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के संयोजन से ग्लूकोज बनता है तथा ऊर्जा अवशोषित होती है।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्नप्रश्न

प्रश्न 1.

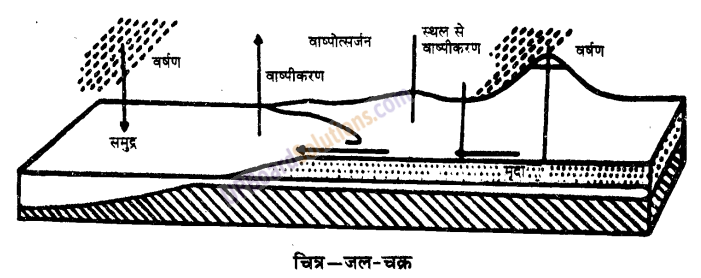

जल-चक्र का वर्णन कीजिए।

उत्तर-

जल चक्र (Water Cycle) – जल जीवधारियों के लिए अनिवार्य पदार्थ है। जीवधारियों के शरीर का सबसे बड़ा अंश लगभग 80-90 प्रतिशत जल होता है। जीवधारी जल को वायुमण्डल (वर्षा द्वारा) या भूमि से प्राप्त करते हैं। सौर ऊष्मा के, कारण झीलों, तालाबों, नदियों, समुद्र आदि का जल जलवाष्प बनकर वायुमण्डल में एकत्र हो जाता है और बादल बनते हैं-उनसे वर्षा, ओलावृष्टि के रूप में जल पुनः पृथ्वी पर वापस आ जाता है। मृदा जल को अवशोषित कर पौधे प्रकाश-संश्लेषण क्रिया करते हैं तथा शेष जल पत्तियों (UPBoardSolutions.com) और खुले भागों द्वारा वाष्पोत्सर्जित होकर पुनः वातावरण में पहुँच जाता है। जन्तु जल का उपयोग भोजन में तथा पीने में करते हैं तथा मूत्र के रूप में उत्सर्जित करके वापस वातावरण को पहुँचाते हैं। जीवधारियों के श्वसन से भी जल वातावरण में लौटता है।

जीवधारियों की मृत्यु के पश्चात् अपघटकों द्वारा जल वापस वातावरण में पहुँच जाती है। इस प्रकार जीवधारी जितना जल वातावरण से प्राप्त करते हैं, किसी-न-किसी क्रिया द्वारा वापस वातावरण में पहुँचा देते हैं।

प्रश्न 2.

नाइट्रोजन चक्र का वर्णन कीजिए।

अथवा

नाइट्रोजन स्थिरीकरण से क्या तात्पर्य है? स्पष्ट कीजिए कि वायुमण्डल से मृदा को नाइट्रोजन किस प्रकार प्राप्त होती है?

उत्तर-

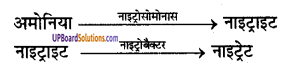

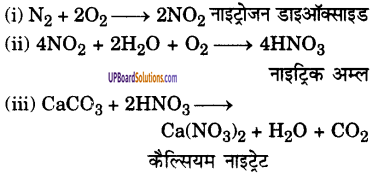

नाइट्रोजन चक्र (Nitrogen Cycle) – वायुमण्डल का लगभग 78% भाग नाइट्रोजन गैस है। परन्तु सभी जीव (जीवाणु-एजोबैक्टर आदि को छोड़कर) इसका सीधा उपयोग नहीं कर सकते। इसके लिए नाइट्रोजन का नाइट्रेट लवणों के रूप में परिवर्तन आवश्यक होता है। वायुमण्डल की मुक्त नाइट्रोजन को जीवनोपयोगी नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तन की क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण (Nitrogen Fixation) कहते हैं।

प्रकृति में वायुमण्डलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण तीन प्रकार से होता है-

1. विद्युत तड़ित से नाइट्रोजन स्थिरीकरण – आकाश में बिजली चमकने के समय वातावरणीय नाइट्रोजन वायु की ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। यह वर्षा के जल के साथ मिलकर नाइट्रिक अम्ल बनाता है और जल द्वारा जीवों के शरीर व मृदा में पहुँच जाता है। मृदा के क्षारीय तत्त्वों (लाइमस्टोन) से क्रिया करके नाइट्रेट बनता है और भूमि में स्थिर हो जाता है।

2. जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण – लेग्यूमिनस पौधों (जैसे-मटर, सेम, चना और दलहनी पौधे) की जड़ों की गाँठों में राइजोबियम जीवाणुओं (Rhizobium bacteria) का वास होता है जो नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में परिवर्तित करके पौधों के लिए उपयोगी बना देते हैं। कुछ अदलहनी पौधे जैसे गिन्कगो (Ginkgo) और एल्नस (Alnus) भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं।

3. नीली-हरी शैवाल द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण – नीली-हरी शैवाल धान के खेतों में पायी जाती है। ये शैवाल नाइट्रोजन को उसके उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर देती है।

4. नाइट्रोजन का औद्योगिक स्थिरीकरण – औद्योगिक क्षेत्र में नाइट्रोजन स्थिरीकरण को कृत्रिम स्थिरीकरण कहते हैं। कारखानों में वायुमण्डलीय N2 व H2 गैसें अमोनिया (NH3) बनाती हैं, NH3 ऑक्सीकृत होकर नाइट्रेट का निर्माण करती है। यह अम्लों से क्रिया करके अमोनिया लवण का निर्माण करता है। ये कृत्रिम उर्वरक (Fertilizers) के रूप में उपयुक्त होते हैं। इस विधि को हैबर की विधि (Haber’s Process) कहते हैं, जैसे- अमोनियम सल्फेट [(NH4)2SO4], अमोनियम फॉस्फेट [(NH4)3PO4], अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 आदि।

उपर्युक्त विधियों से वायुमण्डलीय नाइट्रोजन मृदा में नाइट्रेटों के रूप में पहुँच जाती है। पौधे अपनी जड़ों के द्वारा अवशोषित करके इन्हें ऐमीनो अम्लों में परिवर्तित करते हैं। तथा ऐमीनो अम्ल बहुलीकरण (Polymerisation) की क्रिया से प्रोटीनों में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार नाइट्रोजन

आहार श्रृंखला में प्रवेश करती है तथा शाकाहारी उपभोक्ताओं एवं अन्ततः मांसाहारी उपभोक्ताओं में पहुँचती है।

नाइट्रोजन का वायुमण्डल में पुनः प्रवेश – इन उपभोक्ताओं (पौधों एवं जन्तुओं) से नाइट्रोजन पुनः वायुमण्डल में निम्नलिखित चरणों में लौटा दी जाती है

- शाकाहारी जन्तुओं में उत्सर्जी पदार्थों (मल-मूत्र आदि) के साथ नाइट्रोजन पुनः मृदा में पहुँच जाती है।

- पौधों तथा जन्तुओं के मृत शरीरों का विघटन जीवाणुओं तथा कवकों द्वारा होता है, जिससे नाइट्रोजन मृदा में पहुँचती है।

- मृदा में उपस्थित प्यूट्रिफाइंग बैक्टीरिया (Putrifying bacteria) उत्सर्जी पदार्थों एवं प्रोटीनों का विघटन करके उन्हें अमोनिया यौगिकों में बदल देते है। इस क्रिया को अमोनीकरण (Ammonification) कहते हैं।

- मृदा में उपस्थित नाइट्रीकारी जीवाणु (Nitrifying bacteria) अमोनया को दो चरणों में नाइट्रेट में बदल देते हैं।

- विनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जैसे-स्यूडोमोनास, मृदा में उपस्थित नाइट्रेटों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं जो पुन: वायुमण्डल में मुक्त हो जाती है।

![]()

प्रश्न 3.

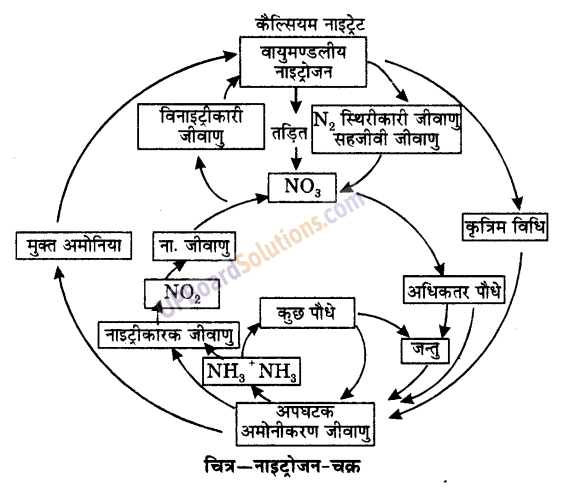

कार्बन चक्र का वर्णन कीजिए।

अथवा

कार्बन-चक्र का रेखाचित्र बनाइए। इसमें असन्तुलन का क्या प्रभाव होता है?

उत्तर-

कार्बन चक्र (Carbon Cycle) – जीवधारियों में पाये जाने वाले सभी कार्बनिक यौगिकों में कार्बन उपस्थित होता है। कार्बन के प्रमुख स्रोत हैं-वायुमण्डल, समुद्र तथा कार्बोनेट चट्टानें (जैसे चूना-पत्थर), कोयला और पेट्रोलियम्। कार्बन वायुमण्डल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में लगभग 0.03% से 0.04% (2.3 x 1012 टन) होती है। समुद्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 1.3 x 1013 टन है। इन दोनों स्थानों में पायी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड एक-दूसरे से सन्तुलन बनाये रखती है। वायुमण्डल तथा समुद्र में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, जीवनमण्डल और स्थलमण्डल की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ निरन्तर आदान-प्रदान करती रहती है।

जीवमण्डल के उत्पादक (क्लोरोफिलयुक्त पौधे) प्रकाश-संश्लेषण के लिए वायुमण्डल से कार्बन डाइ-ऑक्साइड लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यन्त सूक्ष्म मात्रा का उपयोग रसायन संश्लेषी जीव भी करते हैं। इसके अतिरिक्त समुद्र में पाये जाने वाले पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ मात्रा का सीधा उपयोग करते हैं।

कार्बन डाइऑक्साइड के जीवमण्डल में पहुँचने के बाद कार्बन आहार श्रृंखला द्वारा उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक और इन दोनों से अपघटकों (UPBoardSolutions.com) तक पहुँचता है।

जीवमण्डल से कार्बन डाइऑक्साइड की लगभग समान मात्रा निम्नलिखित दो प्रक्रियाओं द्वारा प्रतिवर्ष वायुमण्डल में वापस लौटती है|

1. उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटकों के श्वसन द्वारा, और

2. ईंधन (लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि) को जलाने पर।

इन स्रोतों के अतिरिक्त समुद्र में स्थित कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानें (चूना-पत्थर), चट्टानों का अपक्षय (weathering), गरम झरने, ज्वालामुखी, इत्यादि भी वायुमण्डल में कार्बन डाइऑक्साइड विमोचित करते है।

वायुमण्डल में CO2 की अधिकता जीवाश्मीय ईंधन का अधिक उपयोग करने से तथा वनों के विनष्टीकरण के फलस्वरूप होती है। वायुमण्डल में CO2 की अधिकता के फलस्वरूप एक आवरण-सा बन जाता है जो सौर विकिरण के लिए पारदर्शी होता है। यह दृश्य प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने देता है किन्तु पुनः विकिरण के रूप में लौटी ऊष्मीय तरंगों को रोक लेता है। ऊष्मा वापस पृथ्वी पर लौटा दी जाती है, इसके फलस्वरूप ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है। सामान्य स्थिति में इसके फलस्वरूप पौधों के उत्पादन में वृद्धि होती है, लेकिन वायुमण्डलीय ताप बढ़ जाने का दुष्प्रभाव जीवधारियों को परोक्ष रूप से प्रभावित करता है।

Cbse class 9 english weathering the storm in ersama mcq Questions.

प्रश्न 4.

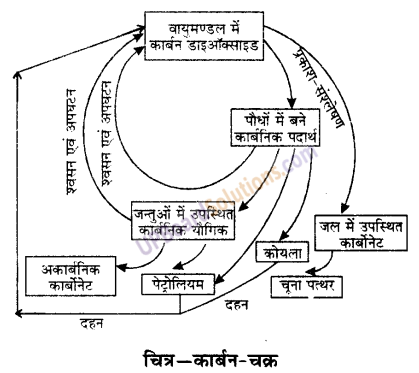

ऑक्सीजन-चक्र का वर्णन कीजिए।

उत्तर-

ऑक्सीजन-चक्र (Oxygen Cycle) – वायुमण्डल में लगभग 21% ऑक्सीजन स्वतन्त्र रूप में है। स्वच्छ एवं समुद्री जल में भी जल तथा कार्बन-डाई-ऑक्साइड के रूप में ऑक्सीजन होती है। मृदा में कार्बोनेट्स ([latex]{ CO }_{ 3 }^{ – }[/latex]) नाइट्रेट्स ([latex]{ NO }_{ 3 }^{ – }[/latex]) सल्फेट्स ([latex]{ SO }_{ 4 }^{ – }[/latex]) तथा फॉस्फेट्स ([latex]{ PO }_{ 4 }^{ — }[/latex]) आदि के रूप में ऑक्सीजन होती है।

ऑक्सीजन-चक्र के चरण निम्नवत हैं-

- श्वसन क्रिया में सभी जीव (जन्तु तथा पौधे) वायु से ऑक्सीजन लेते हैं। जलीय जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन का श्वसन हेतु उपयोग करते हैं।

- श्वसन क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है जो वायुमण्डल में अथवा जलमण्डल में छोड़ दिया जाता है।

- मानव के क्रिया-कलापों में ईंधनों के दहन में भी वायुमण्डल की ऑक्सीजन व्यय होती है तथा कार्बन डाइ-ऑक्साइड बनती है।

प्रकाश-संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे वायुमण्डल में छोड़ी गयी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग करके जटिल कार्बनिक पदार्थ (ग्लूकोज, C6H12O6) बनाते हैं तथा वायुमण्डल में ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं।

इस प्रकार जन्तुओं के श्वसन, ईंधनों के दहन तथा पौधों के प्रकाश-संश्लेषण की अभिक्रियाओं के द्वारा प्रकृति में ऑक्सीजन का चक्रण होता है।

![]()

प्रश्न 5.

जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? जले किस प्रकार प्रदूषित होता है। इसे कैसे नियंत्रित किया जाता है?

उत्तर-

जल प्रदूषण (Water Pollution) – स्वच्छ जल में घुलित खनिज तत्त्व तथा लवण आदि संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। जल में विषाक्त पदार्थ जैसे-कारखानों के अपशिष्ट उत्पाद, रासायनिक पदार्थ, वाहित मल, कूड़ा-करकट आदि के मिलने से जल दूषित हो जाता है। इसे जल प्रदूषण कहते हैं। वह जल जो मनुष्य के उपयोग योग्य नहीं होता और जिससे रोग हो सकते हैं, प्रदूषित जल कहलाता है। इसमें हानिकारक कीटाणु, जीवाणु तथा पीड़कनाशक आदि हो सकते हैं। प्रदूषण के कारण जल पीने योग्य नहीं रहता है।

जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत कार्बनिक पदार्थ, अपमार्जक आदि हैं। कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से पानी में गंध आने लगती है और वह प्रदूषित हो जाता है अर्थात् जल में भौतिक (Physical), रासायनिक (Chemical) व जैविक (Biological) परिवर्तन होने पर वह प्रदूषित हो जाता है।

जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय-

- वाहित मल, घर से निकले हुए अपमार्जक तथा गंदे जल को शहर के निकट नदियों या तालाबों में न गिराकर नालियों द्वारा बाहर ले जाकर आबादी से दूर गिराना चाहिए।

- कारखानों से निकलने वाले विषैले अपशिष्ट पदार्थों एवं गर्म जल को जलाशयों, नदियों या समुद्रों में नहीं गिराना चाहिए।

- कारखानों के अपशिष्ट पदार्थों को उपचारित करके ही नदियों आदि में गिराया जाना चाहिए।

- कीटनाशकों का प्रयोग करते समय ध्यान रखना चाहिए कि उस खेत का जल पीने वाले जलाशयों में बहकर न जाए।

- कूड़ा-करकट को जलाशयों में न डालकर शहर से बाहर किसी गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढक देना चाहिए।

अभ्यास प्रश्न

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. ऑक्सीजन किन स्रोतों से प्राप्त होती है?

(a) वायुमण्डल से

(b) जलमण्डल से

(c) उपर्युक्त दोनों से

(d) स्थलमण्डल से।

2. सौर-ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है

(a) प्रकाश-संश्लेषण द्वारा

(b) श्वसन द्वारा

(c) उत्सर्जन द्वारा

(d) वाष्पोत्सर्जन द्वारा।

3. वायुमण्डल कहलाता है

(a) पृथ्वी का वह ठोस भाग जिसमें जीव हों

(b) पृथ्वी का जल से आच्छादित भाग

(c) पृथ्वी के ऊपर गैसीय भाग

(d) उपर्युक्त सभी।

![]()

4. भू-मण्डल कहलाता है

(a) पृथ्वी का वह ठोस भाग जिसमें जीव हों

(b) पृथ्वी का जल से आच्छादित भाग

(c) पृथ्वी के ऊपर गैसीय भाग

(d) उपर्युक्त सभी।

5. जल-चक्र का संचालन मुख्य रूप से होता है

(a) प्रकाश-संश्लेषण द्वारा

(b) वाष्पन द्वारा

(c) वर्षा द्वारा

(d) उपर्युक्त सभी से।

6. जैवमण्डल में पोषक तत्वों एवं पदार्थों का प्रवाह है

(a) उत्क्रमणीय

(b) एक ही दिशा में

(c) पहले एक दिशा में व बाद में उत्क्रमणीय

(d) चक्रीय

7. निम्न में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव है

(a) सूडोमोनाज

(b) नाइट्रोसोमोनाज

(c) राइजोबियम

(d) नाइट्रोबैक्टर।

8. निम्न में विनाइट्रीकरण वाला जीव है

(a) सूडोमोनाज

(b) नाइट्रोसोमोनाज

(c) राइजोबियम

(d) नाइट्रोबैक्टर।

9. अमोनीकरण करने वाला जीव है

(a) सूडोमोनाज

(b) नाइट्रोसोमोनाज

(c) राइजोबियम

(d) नाइट्रोबैक्टर।

10. नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है-

(a) नाइट्रोजन स्थिरीकरण

(b) नाइट्रीकरण

(c) अमोनीकरण

(d) विनाइट्रीकरण

11. कारक जो मृदा के निर्माण में सहायक है-

(a) सूर्य

(b) जल

(c) वायु

(d) उपर्युक्त सभी।

![]()

12. हानिकारक पराबैंगनी विकिरण रोक लिया जाता है-

(a) ऑक्सीजन परत द्वारा

(b) ओजोन परत द्वारा

(c) नाइट्रोजन परत द्वारा

(d) उपर्युक्त सभी से।

13. वातावरण में CO2 की कमी होती है-

(a) ईंधनों के दहन से

(b) प्रकाश संश्लेषण से

(c) श्वसन से

(d) दहन व श्वसन दोनों से।

14. पर्यावरण को स्वच्छ एवं स्वास्थ्यवर्द्धक रखने के लिए-

(a) प्राकृतिक सम्पदा का बिल्कुल उपयोग न करें।

(b) प्राकृतिक सम्पदा का अति उपयोग करें

(c) प्राकृतिक सम्पदा का समुचित व आनुपातिक उपयोग करें।

(d) प्राकृतिक सम्पदा व पर्यावरण का कोई सम्बन्ध नहीं है।

15. सामान्य मनुष्य को चाहिए प्रतिदिन

(a) 100 – 110 किग्रा वायु

(b) 200 – 210 किग्रा वायु

(c) 250 – 265 किग्रा वायु

(d) 350 – 365 किग्रा वायु

16. मृदा एक प्राकृतिक संसाधन है जो

(a) जीवित रहने के विकास के लिए आवश्यक है।

(b) खाद्य-पदार्थ, कपड़े व आश्रय प्रदान करता है।

(c) पौधों को आवश्यक पोषक तत्त्व प्रदान करता है।

(d) उपर्युक्त सभी।

उत्तरमाला

- (c)

- (a)

- (c)

- (a)

- (b)

- (d)

- (c)

- (a)

- (b)

- (b)

- (d)

- (b)

- (b)

- (c)

- (c)

- (d)

We hope the UP Board Solutions for Class 9 Science Chapter 14 Natural Resources (प्राकृतिक संपदा) help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Chapter 14 Natural Resources (प्राकृतिक संपदा), drop a comment below and we will get back to you at the earliest.