UP Board Solutions for Class 9 Hindi Chapter 1 बात (गद्य खंड)

These Solutions are part of UP Board Solutions for Class 9 Hindi. Here we have given UP Board Solutions for Class 9 Hindi Chapter 1 बात (गद्य खंड).

विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1. निम्नांकित गद्यांशों में रेखांकित अंशों की सन्दर्भ सहित व्याख्या और तथ्यपरक प्रश्नों के उत्तर दीजिये

(1) यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते तथा भूगोलवेत्ता होते तो किसी देश के जलबात का वर्णन करते, किन्तु दोनों विषयों में से हमें (UPBoardSolutions.com) एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है। हम तो केवल उसी बात के ऊपर दो-चार बातें लिखते हैं, जो हमारे-तुम्हारे सम्भाषण के समय मुख से निकल-निकल के परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती रहती हैं।

प्रश्न

(1) उपर्युक्त गद्यांश का सन्दर्भ लिखिए। |

(2) रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए।

(3) हम अपने हृदयस्थ भावों की अभिव्यक्ति किसके माध्यम से करते हैं?

(4) भूगोलवेत्ता किसका अध्ययन करता है?

(5) वैद्य किस बात का वर्णन करते हैं? |

[शब्दार्थ-सहवर्ती = साथ रहनेवाला, सहचर। वेत्ता = ज्ञाता, जाननेवाला। बात = वचन, शरीरस्थ वायु, वायु । जल-बात = जलवायु । प्रयोजन = मतलब। संभाषण = वार्तालाप । हृदयस्थ = हृदय में स्थित ।]

उत्तर –

- सन्दर्भ- प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य-पुस्तक ‘हिन्दी गद्य’ में संकलित एवं पं० प्रतापनारायण मिश्र द्वारा लिखित ‘बात’ शीर्षक पाठ से उद्धृत है। यहाँ लेखक बात की महत्ता बताते हुए कहता है कि जिस प्रकार का व्यक्ति होता है वह उसी प्रकार की बात करता है।

- रेखांकित अंशों की व्याख्या – लेखक इस तथ्य से अवगत कराते हुए कहता है कि एक व्यक्ति का जो स्वभाव होगा अथवा जो जिस प्रकार का कार्य करेगा वह स्वाभाविक रूप से उसी प्रकार के वातावरण में उसी कार्य के अनुसार बुद्धिवाला हो जायेगा, फिर वह उसी से सम्बन्धित बात करेगी। उदाहरणस्वरूप यदि हम वैद्यराज को लें तो अपने स्वभावानुसार एवं कार्य के अनुरूप किसी रोग जैसे पित्त और उससे सम्बन्धित विषयों पर बात करेगा। यदि कोई भूगोल का ज्ञाता होगा तो वह अपने स्वभावानुसार (UPBoardSolutions.com) किसी देश की जलवायु अथवा प्राकृतिक विषयों पर बात करेगा। परन्तु लेखक कहता है कि दोनों विषयों में बात कहने का हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। हम लोग उसी विषय पर बात लिखते अथवा करते हैं जो हृदय की भावनाओं को वाणी के माध्यम से प्रकाशित करती है। हमारे मन की जो स्थिति है, जो भावनाएँ हमारे हृदय में प्रतिपल उठती हैं उसे यदि हम मुख से, वाणी के माध्यम से दूसरे को अवगत करायें तो वह ‘बात’ कहलाती है।

- हम अपने हृदयस्थ भावों की अभिव्यक्ति बात के माध्यम से करते हैं।

- भूगोलवेत्ता किसी देश के जल-बात का वर्णन करते हैं। |

- वैद्य कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते हैं।

![]()

(2) जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुँचा हुआ है तो हमारी कौन बात रही? हम लोगों के तो ‘गात माँहि बात करामात है।’ नाना शास्त्र, पुराण, इतिहास, काव्य, कोश इत्यादि सब बात ही के फैलाव हैं जिनके मध्य एक-एक बात ऐसी पायी जाती है जो मन, बुद्धि, चित्त को अपूर्व दशा में ले जानेवाली (UPBoardSolutions.com) अथच लोक-परलोक में सब बात बनानेवाली है। यद्यपि बात का कोई रूप नहीं बतला सकता कि कैसी है पर बुद्धि दौड़ाइये तो ईश्वर की भाँति इसके भी अगणित ही रूप पाइयेगा। बड़ी बात, छोटी बात, सीधी बात, खोटी बात, टेढ़ी बात, मीठी बात, कड़वी बात, भली बात, बुरी बात, सुहाती बात, लगती बात इत्यादि सब बाते ही तो हैं।

प्रश्न

(1) गद्यांश का सन्दर्भ लिखिए।

(2) रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए।

(3) “गात माँहि बात करामात है।” का क्या तात्पर्य है?

(4) कौन-सी बात चित्त, मन और बुद्धि को अपूर्व दिशा की ओर अग्रसर करती है?

(5) ‘बड़ी बात’, ‘छोटी बात’ एवं ‘सीधी बात’ मुहावरे का क्या अभिप्राय है?

उत्तर-

- सन्दर्भ – प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य-पुस्तक ‘हिन्दी गद्य’ में संकलित पं० प्रतापनारायण मिश्र द्वारा लिखित ‘बात’ शीर्षक पाठ से उद्धत किया गया है। इसमें लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि बात का प्रभाव मनुष्य तक नहीं, बल्कि ईश्वर तक भी है।

- रेखांकित अंशों की व्याख्या – इन पंक्तियों में लेखक बात की महत्ता दिखाते हुए कहता है कि बात का प्रभाव मनुष्य तक ही सीमित नहीं, परमेश्वर तक इसके प्रभाव से बच नहीं पाये। यद्यपि परमेश्वर के विषय में कहा गया है कि उसकी न वाणी है, न हाथ हैं, न पैर हैं, बल्कि वह तो निराकार निरंजन है तथापि उसे बिना वाणी का वक्ता कहा गया है। जब निराकार ब्रह्म पर भी बात को प्रभाव होता है तो फिर हम शरीरधारी मनुष्यों का तो कहना ही क्या है? हमारे शरीर में तो बात (भाषण शक्ति अथवा वायु) का (UPBoardSolutions.com) ही चमत्कार है। अनेक शास्त्र, पुराण, इतिहास, काव्य, कोष आदि जितना भी साहित्य है, वह सब बात का ही विस्तार है। इन विविध प्रकार के ग्रन्थों में एक से बढ़कर एक बातें पायी जाती हैं। एक-एक बात ऐसी अमूल्य है कि जो हमारे मन, बुद्धि और चित्त को अपूर्व आनन्दमयी दशा में पहुँचा देती है। इन ग्रन्थों की बातें ही लोक तथा परलोक की सब बातों का ज्ञान कराती हैं। लेखक कहता है कि बात का रूप-रंग नहीं होता। कोई कह नहीं सकता कि अमुक बात ऐसी है परन्तु यदि बुद्धि से विचार कर देखा जाय तो हम पायेंगे कि जैसे भगवान् के अनेक रूप होते हैं, उसी प्रकार बात के भी अनेक रूप होते हैं, जैसे बड़ी बात, छोटी बात, सीधी बात, टेढ़ी बात, मीठी, कड़वी, भली, बुरी, सुहाती और लगती बात आदि कैसी भी हों ये सब बात के ही रूप हैं।

- “गात माँहि बात करामात है।” का तात्पर्य है कि हमारे शरीर में तो बात का ही चमत्कार है।

- नानाशास्त्र, पुराण, इतिहास काल आदि की बातें चित्त, मन और बुद्धि को अपूर्व दिशा की ओर अग्रसर करती है।

- ‘बड़ी बात’, ‘छोटी बात’ एवं ‘सीधी बात’ मुहावरे का अभिप्राय बात का स्वरूपगत वैभिन्नता को दर्शाना है।

(3) सच पूछिये तो इस बात की भी क्या ही बात है जिसके प्रभाव से मानव जाति समस्त जीवधारियों की शिरोमणि (अशरफ-उल मखलूकात) कहलाती है। शुकसारिकादि पक्षी केवल थोड़ी-सी समझने योग्य बातें उच्चरित कर सकते हैं, इसी से अन्य नभचारियों की अपेक्षा आदृत समझे जाते हैं। फिर क़ौन न मानेगा कि बात की बड़ी बात है। हाँ, बात की बात इतनी बड़ी है कि परमात्मा को लोग निराकार (UPBoardSolutions.com) कहते हैं, तो भी इसका सम्बन्ध उसके साथ लगाये रहते हैं। वेद, ईश्वर का वचन है, कुरआनशरीफ कलामुल्लाह है, होली बाइबिल वर्ड ऑफ गोड है। यह वचन, कलाम और वर्ड बात ही के पर्याय हैं जो प्रत्यक्ष मुख के बिना स्थिति नहीं कर सकती। पर बात की महिमा के अनुरोध से सभी धर्मावलम्बियों ने ‘बिन बानी वक्ता बड़ जोगी’ वाली बात मान रखी है।

प्रश्न

(1) उपर्युक्त गद्यांश का सन्दर्भ लिखिए।

(2) रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए।

(3) निराकार परमात्मा का सम्बन्ध बात से कैसे है?

(4) मानव जाति समस्त जीवधारियों में क्यों शिरोमणि है?

(5) ‘बिन बानी वक्ता बड़ जोगी’ का क्या अभिप्राय है?

उत्तर-

- सन्दर्भ – प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य-पुस्तक ‘हिन्दी गद्य’ में संकलित एवं पं० प्रतापनारायण मिश्र द्वारा लिखित ‘बात’ नामक हास्य-व्यंग्य प्रधान निबन्ध से उद्धृत किया गया है। इसके अन्तर्गत लेखक ने बात की महत्ता का वर्णन किया है और कहा है कि बात के कारण ही जन मानस में व्यक्ति की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है।

- रेखांकित अंशों की व्याख्या – वस्तुत: बात का महत्त्व इतना अधिक है कि उसका वर्णन करना कठिन हो जाता है। यदि बात के महत्त्व को लेखनीबद्ध किया जाये तो एक ग्रन्थ बन सकता है। संसार में मानव को समस्त प्राणियों से श्रेष्ठ माना जाता है। उसका मुख्य कारण भी यह बात ही है। मानव ही एकमात्र ऐसा प्राणी है, जो बात करने में चतुर है। इसी कारण वह सभी प्राणियों का सिरमौर बना है। मानव की भाषा में तोता-मैना आदि पक्षी थोड़ा समझने योग्य बातों का उच्चारण कर लेते हैं, जिसके कारण वे आकाश में विचरण करनेवाले अन्य पक्षियों की तुलना में श्रेष्ठ समझे जाते हैं और इसीलिए उनका जनसामान्य में आदर किया जाता है। इतना सब कुछ होते हुए भी भला कौन ऐसा व्यक्ति होगा, जो बात (भाषा) की महत्ता को स्वीकार नहीं (UPBoardSolutions.com) करेगी। बात (भाषा) की महत्ता के कारण ही लोग भगवान् का सम्बन्ध उससे जोड़ते हैं। यद्यपि लोग भगवान् को बिना आकार वाला (अशरीर) मानते हैं किन्तु लोग उसे फिर भी श्रेष्ठ उपदेशवक्ता कहकर उसकी सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार करते हैं। लेखक बात की महत्ता का वर्णन करते हुए यह कहता है कि यदि यह कहा जाय कि भगवान् तो निराकार होने के कारण सम्भाषण (उपदेश) कर ही नहीं सकते तो वह मनुष्य से भी निम्न श्रेणी में आ जाते हैं क्योंकि मनुष्य तो सम्भाषण करने में समर्थ है। अत: बात (सदुपदेश) ही भगवान् को मनुष्य से श्रेष्ठ बनाती है। इसीलिए शायद सभी धर्मावलम्बी भगवान् का सम्बन्ध भाषण-शक्ति से अवश्य जोड़ते हैं, चाहे वे उसके निराकार रूप के समर्थक हों अथवा साकार रूप के।

- हिन्दू समाज में वेदों को ईश्वर का वचन कहा जाता है साथ ही ईश्वर को निराकार कहा जाता है।

- बात का प्रभाव के कारण मानव जाति जीवधारियों में शिरोमणि है।

- ‘बिन बानी वक्ता बड़ जोगी’ का अभिप्राय प्रत्यक्ष मुख के बिना बात से स्थित स्पष्ट हो जाना है।

![]()

(4) बात के काम भी इसी भाँति अनेक देखने में आते हैं। प्रीति-वैर, सुख-दु:ख, श्रद्धा-घृणा, उत्साह-अनुत्साह आदि जितनी उत्तमता और सहजता बात के द्वारा विदित हो सकते हैं, दूसरी रीति से वैसी सुविधा ही नहीं । घर बैठे लाखों कोस का समाचार मुख और लेखनी से निर्गत बात ही बतला सकती है। डाकखाने अथवा तारघर के सहारे से बात की बात में चाहे जहाँ की जो बात हो, जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त बात बनती है, बात बिगड़ती है, बात आ पड़ती है, बात जाती रहती है, बात उखड़ती है। हमारे तुम्हारे भी सभी काम (UPBoardSolutions.com) बात पर ही निर्भर करते हैं। ‘बातहि हाथी पाइये बातहि हाथी पाँव’ बात ही से पराये अपने और अपने पराये हो जाते हैं। मक्खीचूस उदार तथा उदार स्वल्पव्ययी, कापुरुष युद्धोत्साही एवं युद्धप्रिय शान्तिशील, कुमार्गी, सुपथगामी अथच सुपन्थी, कुराही इत्यादि बन जाते हैं।

प्रश्न

(1) उपर्युक्त गद्यांश का सन्दर्भ लिखिए। |

(2) रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए।

(3) लाखों कोस का समाचार कौन बतला सकता है?

(4) पाँच वाक्यों में बात का महत्त्व लिखिए।

(5) ‘बातहि हाथी पाइये बातहि हाथी पाँव’ का आशय स्पष्ट कीजिए। |

उत्तर-

- सन्दर्भ – प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य-पुस्तक ‘हिन्दी गद्य’ के पाठ ‘बात’ से उद्धृत है। इसके लेखक पं० प्रतापनारायण मिश्र हैं। इन पंक्तियों में लेखक ने वाणी के महत्त्व को स्पष्ट किया है।

- रेखांकित पद्यांशों की व्याख्या – लेखक बात के विभिन्न रूपों पर प्रकाश डालते हुए कहता है कि बात का प्रभाव बहुत व्यापक होता है। बात कहने के ढंग से ही उसका प्रभाव घटता अथवा बढ़ता है।‘निश्चय ही हमारे बात करने के ढंग से हमारा प्रत्येक कार्य प्रभावित होता है। बात (UPBoardSolutions.com) के प्रभावशाली होने पर कवि अथवा चारण, राजाओं से पुरस्कार में हाथी तक प्राप्त कर लेते थे किन्तु कटु बात कहने से राजाओं द्वारा लोग हाथी के पाँव के नीचे कुचल भी दिये जाते थे। यह बात भी सिद्ध है कि बात अर्थात् वायु-प्रकोप से ‘हाथीपाँव’ नामक रोग भी हो जाता है।” किसी की वाणी से प्रभावित होकर बड़े-बड़े कंजूस भी उदार हृदयवाले बन जाते हैं और परिश्रम से अर्जित अपनी सम्पत्ति परोपकार के लिए अर्पित कर देते हैं। इसके विपरीत कटु वाणी के प्रभाव से उदार-हृदय व्यक्ति भी अपने साधनों को समेट लेता है। युद्ध-क्षेत्र में चारणों की ओजपूर्ण वाणी सुनकर कायरों में भी वीरता का संचार हो जाता है और यदि बात लग जाय तो युद्ध चाहनेवाला व्यक्ति भी शान्तिप्रिय बन जाता है। बात के प्रभाव से बुरे रास्ते पर चलनेवाला व्यक्ति सन्मार्ग पर चलने लगता है (UPBoardSolutions.com) और बात की शक्ति-द्वारा सन्मार्ग पर चलनेवाला व्यक्ति भी दुष्टों-जैसा व्यवहार करने लगता है। तात्पर्य यह है कि बात कहने का ढंग और शब्दों का प्रयोग मनुष्य पर आश्चर्यजनक प्रभाव डालता है।

- लाखों कोस को समाचार बात बतला सकता है।

- बात का महत्त्व –

- बात के अनेक काम देखने में मिलते हैं?

- बात के द्वारा कोई भी भाव सहजता एवं सरलता से विदित हो सकता है।

- लाखों कोस का समाचार मुख या लेखनी से निर्गत बात बतला सकती है।

- हम डाकघर अथवा तारघर के सहारे दूर की बात जान सकते हैं।

- सभी काम बात पर ही निर्भर करते हैं।

- बात के अनेक काम देखने में मिलते हैं?

- ‘बातहि हाथी पाइये बातहि हाथी पाँव’ का आशय है अच्छी बात से पुरस्कार स्वरूप हाथी की प्राप्ति होती है और बुरी बात पर हाथी के पाँव के नीचे कुचला जा सकता है।

(5) बात का तत्त्व समझना हर एक का काम नहीं है और दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बात गढ़ सकना भी ऐसों वैसों का साध्य नहीं है। बड़े-बड़े विज्ञवरों तथा महा-महा कवीश्वरों के जीवन बात ही के समझने-समझाने में व्यतीत हो जाते हैं। सहृदयगण की बात के आनन्द के आगे सारा संसार तुच्छ हुँचता है। बालकों की तोतली बातें, सुन्दरियों की मीठीमीठी प्यारी-प्यारी बातें, सत्कवियों की रसीली बातें, (UPBoardSolutions.com) सुवक्ताओं की प्रभावशालिनी बातें जिनके जी को और का और न कर दें, उसे पशु नहीं पाषाणखण्ड कहना चाहिए, क्योंकि कुत्ते, बिल्ली आदि को विशेष समझ नहीं होती तो भी पुचकार के’तूतू’, ‘पूसी-पूसी’ इत्यादि बातें कह दो तो भावार्थ समझ के यथासामर्थ्य स्नेह प्रदर्शन करने लगते हैं। फिर वह मनुष्य कैसा जिसके चित्त पर दूसरे हृदयवान् की बात का असर न हो।

प्रश्न

(1) उपर्युक्त गद्यांश का सन्दर्भ लिखिए।

(2) रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। |

(3) बालकों की बातें कैसी होती हैं?

(4) इस अवतरण में पाषाण खण्ड से क्या आशय है?

(5) विद्वानों एवं कवियों का जीवन कैसे बीतता है?

उत्तर –

- सन्दर्भ – प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य-पुस्तक ‘हिन्दी गद्य’ में संकलित एवं पं० प्रतापनारायण मिश्र द्वारा लिखित ‘बात’ शीर्षक निबन्ध से उधृत है। इस गद्यावतरण में लेखक ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि बात कहने की क्षमता यद्यपि सब में होती है किन्तु ‘बात’ को सही ढंग से व्यक्त कर पाना या दूसरों की बातों को समझ पाना सभी के वश की बात नहीं होती।

- रेखांकित अंश की व्याख्या – विद्वानों की बात का तात्पर्य समझ पाना प्रत्येक व्यक्ति के लिए सरल काम नहीं है। साथ ही साथ दूसरों को प्रभावित कर सकनेवाली बात भी गढ़कर कह देना साधारण मनुष्यों का काम नहीं है। संसार में बड़े-बड़े ज्ञानियों एवं कवियों का जीवन बात के तात्पर्य को समझने और समझाने में ही बीत जाता है। सुहृदगणों की बात में जो आनन्द मिलता है उसके (UPBoardSolutions.com) आगे सारा संसार फीका पड़ जाता है। बालकों की तोतली बोलियों में, सुन्दर रमणियों की मीठी, प्यारी-प्यारी बातों में, कवियों की रसीली उक्तियों में और सुन्दर वक्ताओं की प्रभावशाली सशक्त बातों में जो आकर्षण होता है वह सभी के चित्त को मुग्ध कर देता है। जो इससे प्रभावित नहीं होते वे पशु ही क्यों पत्थर की शिला की भाँति शुष्क और कठोर होते हैं। |

- बालकों की बातें सुन्दर रमणियों की मीठी, प्यारी-प्यारी होती हैं।

- बालकों की तोतली बातें, सुन्दरियों की प्यारी मीठी बातें, कवियों की रसीली बातें जिनके हृदय को प्रभावित न करे उन्हें पाषाण खण्ड कहते हैं।

- विद्वानों एवं कवियों का जीवन बात ही को समझने-समझाने में व्यतीत हो जाते हैं।

![]()

(6) ‘मर्द की जबान’ (बात का उदय स्थान) और गाड़ी का पहिया चलता-फिरता ही रहता है। आज जो बात है कल ही स्वार्थान्धता के वश हुजूरों की मरजी के मुवाफिक दूसरी बातें हो जाने में तनिक भी विलम्ब की सम्भावना नहीं है। यद्यपि कभी-कभी अवसर पड़ने पर बात के अंश का कुछ रंग-ढंग परिवर्तित कर लेना नीति-विरुद्ध नहीं है। पर कब? जात्युपकार, देशोद्धार, प्रेम-प्रचार आदि के समय न कि पापी पेट के लिए।

प्रश्न

(1) उपर्युक्त गद्यांश का सन्दर्भ लिखिए।

(2) रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।

(3) लेखक ने किसे नियमों का उल्लंघन नहीं माना है?

(4) ‘मर्द की जबान’ के चलते-फिरते रहने से क्या तात्पर्य है?

(5) बात के ढंग का कुछ रंग-ढंग परिवर्तित कर लेना किस प्रकार नीति विरुद्ध नहीं है?

उत्तर-

- सन्दर्भ – प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य-पुस्तक ‘हिन्दी गद्य’ के ‘बात’ पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक पं० प्रतापनारायण मिश्र हैं। पं० प्रतापनारायण मिश्र ने प्रस्तुत गद्यांश में यह बताया है कि प्राचीन काल में हमारे यहाँ के लोग बात के पक्के होते थे, किन्तु आजकल स्वार्थ में अन्धे लोग तुरन्त बात बदल देते हैं। |

- रेखांकित अंश की व्याख्या – लेखक का कथन है कि आजकल के भारत के अनेक कुपुत्रों ने यह तरीका अपना रखा है कि आदमी की जवान और गाड़ी का पहिया तो चलते ही रहते हैं अर्थात् गाड़ी का पहिया जिस प्रकार स्थिर नहीं रहता उसी प्रकार जबाने की स्थिर रहना या बात का पक्का होना आवश्यक नहीं है। यह कथन उन्हीं स्वार्थी लोगों का है जिनके लिए जाति, देश और सम्बन्धों का कोई महत्त्व नहीं होती। ऐसे लोगों की आज की जो बात है कल ही वह स्वार्थवश मालिक के मन के अनुसार बदलने (UPBoardSolutions.com) में थोड़ी भी देर नहीं लगाते हैं।

लेखक आगे कहता है कि किसी महान् उद्देश्य की साधना या समय आने पर बात के रंग-ढंग या कहने का तरीका बदल लेने में किसी नियम का उल्लंघन नहीं है। ऐसा मानव जाति की भलाई के समय, देशोद्धार के समय और प्रेम-प्रसंग में ही करना चाहिए अर्थात् यदि बात बदलने से मानव जाति की भलाई होती है, देश का कल्याण होता है या प्रेम-प्रसंग में प्रेमी-प्रेमिका का हित छिपा है तो कोई नियम विरुद्ध कार्य नहीं है। स्वार्थ या पापी पेट को भरने के लिए कभी भी बात नहीं बदलनी चाहिए।

- यदि बात बदलने से मानव जाति की भलाई होती है, देश का कल्याण होता है या प्रेम-प्रसंग में प्रेमी-प्रेमिका को हितं छिपा है तो कोई नियम विरुद्ध कार्य नहीं है।

- ‘मर्द की जबान’ के चलते-फिरते रहना का तात्पर्य है स्वार्थवश बात बदलने में विलम्ब न लगना है।

- जाति उपकार और देशोद्धार के लिए अवसर पड़ने पर बात के कुछ रंग-ढंग को परिवर्तित कर लेना नीति विरुद्ध नहीं है।

प्रश्न 2. पं० प्रतापनारायण मिश्र का जीवन-परिचय बताते हुए उनकी साहित्यिक सेवाओं का उल्लेख कीजिए।

अथवा पं० प्रतापनारायण मिश्र का जीवन एवं साहित्यिक परिचय स्पष्ट कीजिए।

प्रश्न 3. पं० प्रतापनारायण मिश्र को साहित्यिक परिचय एवं भाषा-शैली पर प्रकाश डालिए।

प्रश्न 4. पं० प्रतापनारायण मिश्र का जीवन-परिचय बताते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए।

प्रश्न 5. पं० प्रतापनारायण मिश्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालिए। अथवा पं० प्रतापनारायण मिश्र को संक्षिप्त साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए।

![]()

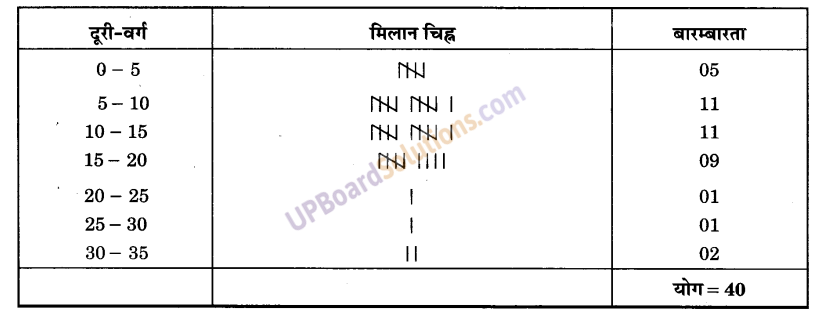

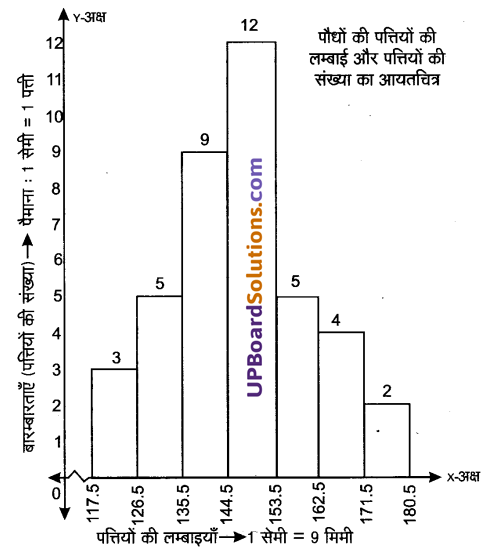

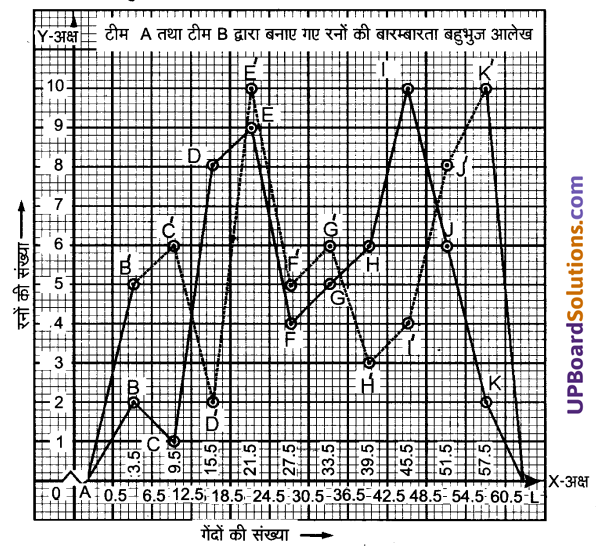

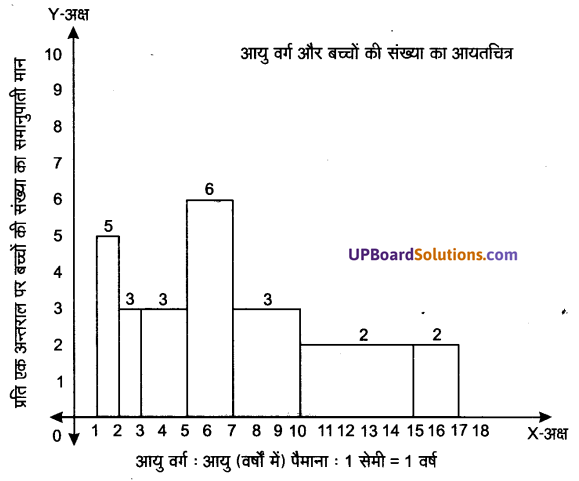

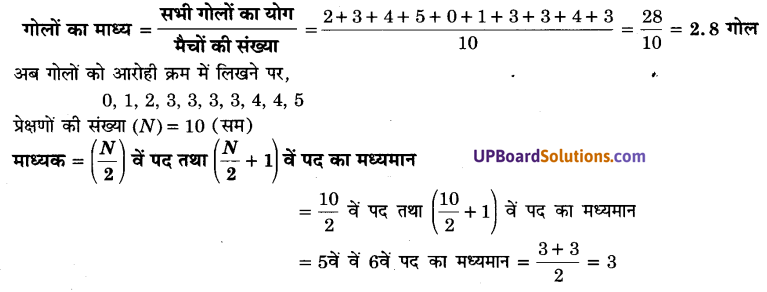

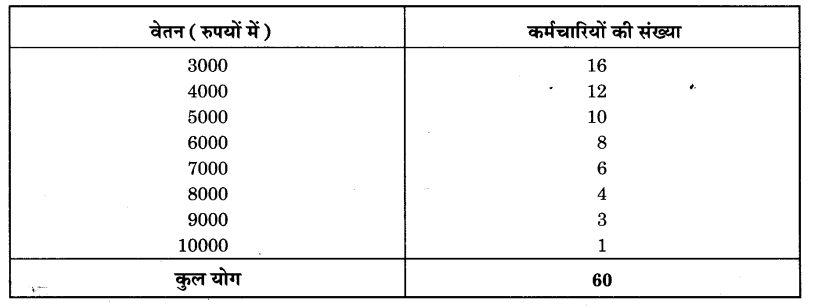

पं० प्रतापनारायण मिश्र

( स्मरणीय तथ्य )

जन्म-सन् 1856 ई० । मृत्यु-सन् 1894 ई०। पिता-पं० संकटाप्रसाद मिश्र (ज्योतिषी)। जन्म-स्थान-बैजेगाँव (उन्नाव), उ० प्र०। शिक्षा-संस्कृत, बंगला, उर्दू आदि का ज्ञान।

साहित्यिक विशेषताएँ – प्रारम्भिक लेखक होते हुए भी श्रेष्ठ निबन्धों की रचना की । आँख, कान जैसे साधारण विषयों पर | भी सुन्दर निबन्ध रचना।

भाषा-शैली- प्रवाहपूर्ण, हास्य-विनोद का पुट, मुहावरों की चहल-पहल, भाषा में चमत्कार ।

रचनाएँ- 50 से भी अधिक पुस्तकों की रचना। ‘प्रतापनारायण मिश्र ग्रन्थावली’ (सभी रचनाओं का संग्रह) प्रकाशित हो चुका है।

- जीवन-परिचय- पं० प्रतापनारायण मिश्र का जन्म उन्नाव जिला के बैजेगाँव में सन् 1856 ई० में हुआ था। इनके पिता पं० संकटाप्रसाद मिश्र एक ज्योतिषी थे। वे पिता के साथ बचपन से ही कानपुर आ गये थे। अंग्रेजी स्कूलों की अनुशासनपूर्ण पढ़ाई इन्हें रुचिकर नहीं लगी । फलत: घर पर ही आपने बंगला, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का अध्ययन किया। लावनीबाजों के सम्पर्क में आकर (UPBoardSolutions.com) मिश्र जी ने लावनियाँ लिख़नी शुरू कीं और यहीं से इनकी कविता का श्रीगणेश हुआ। बाद में आजीवन इन्होंने हिन्दी की सेवा की।

- कानपुर के सामाजिक-राजनीतिक जीवन से भी इनका गहरा सम्बन्ध था। वे यहाँ की अनेक सामाजिक संस्थाओं से सम्बद्ध थे। इन्होंने कानपुर में एक नाटक-सभा की भी स्थापना की थी। ये भारतेन्दु के व्यक्तित्व से अत्यन्त प्रभावित थे तथा इन्हें अपना गुरु और आदर्श मानते थे। अपनी हाजिरजवाबी और हास्यप्रियता के कारण वे कानपुर में काफी लोकप्रिय थे। इनकी मृत्यु कानपुर में ही सन् 1894 ई० में हुई।

- कृतियाँ-मिश्र जी द्वारा लिखित पुस्तकों की संख्या 50 हैं, जिनमें प्रेम-पुष्पावली, मन की लहर, मानस विनोद आदि काव्य-संग्रह; कलि कौतुक, हठी हम्मीर, गो-संकट, भारत-दुर्दशा (नाटक), जुआरी-खुआरी (प्रहसन) आदि प्रमुख हैं। नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा ‘प्रतापनारायण मिश्र ग्रन्थावली’ नाम से इनकी समस्त रचनाओं का संकलन प्रकाशित हुआ है।

- साहित्यिक परिचय-प्रतिभा एवं परिश्रम के बल पर अपने 38 वर्ष के अल्प जीवन-काल में ही पं० प्रतापनारायण मिश्र ने हिन्दी-निर्माताओं की वृहन्नयी (भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, बालकृष्ण भट्ट और प्रतापनारायण मिश्र) में अपना विशिष्ट स्थान बना लिया। कविता के क्षेत्र में ये पुरानी धारा के अनुयायी थे। ब्रजभाषा की समस्या की पूर्तियाँ ये खूब किया करते थे। हिन्दी-हिन्दुस्तान का नारा भी इन्होंने ही दिया (UPBoardSolutions.com) था। मिश्र जी का उग्र और प्रखर स्वभाव उनकी कविताओं की अपेक्षा उनके निबन्धों में विशेष मुखर हुआ। मिश्र जी के निबन्धों में आत्मीयता और फक्कड़पन की सरसता है। इन्होंने कुछ गम्भीर विषयों पर कलम चलायी है जिसकी भाषा अत्यन्त ही संधी और परिमार्जित है। हिन्दी निबन्ध के क्षेत्र में आज भी उनके जैसे लालित्यपूर्ण निबन्धकार की अभी बहुत कुछ कमी है। इनके निबन्धों में पर्याप्त विविधता है।

- भाषा-शैली- मिश्र जी की भाषा मुहावरों और कहावतों से सजी हुई अत्यन्त ही लच्छेदार है जिसमें उर्दू, फारसी, संस्कृत शब्दों के साथ-साथ वैसवाड़ी के देशज शब्दों के भी प्रयोग हुए हैं। इनके निबन्धों की शैली में एक अद्भुत प्रवाह एवं आकर्षण है। इनकी शैली मुख्यत: दो प्रकार की हैं–(1) विनोदपूर्ण तथा (2) गम्भीर शैली । विनोदपूर्ण शैली को उत्कृष्ट कहना ‘समझदार की मौत’ है। गम्भीर शैली में इन्होंने बहुत ही कम लिखा है। यह उनके स्वभाव के बिल्कुल ही विरुद्ध था। ‘मनोयोग’ नामक निबन्ध इनकी गम्भीर शैली का उत्कृष्ट नमूना है।

उदाहरण

- विनोदपूर्ण शैली – (i) “इसके अतिरिक्त बात बनती है, बात बिगड़ती है, बात जाती है, बात खुलती है, बात छिपती है, बात अड़ती है, बात जमती है, बात उखड़ती है, हमारे-तुम्हारे भी सभी काम बात पर ही निर्भर हैं।”- बात ।

- गम्भीर शैली – ‘संसार में संसारी जीव निस्संदेह एक-दूसरे की परीक्षा न करें तो काम न चले पर उनके काम चलने में कठिनाई यह है कि मनुष्य की बुद्धि अल्प है। अतः प्रत्येक विषय पर पूर्ण निश्चय सम्भव नहीं है।”

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1. पं० प्रतापनारायण मिश्र की भाषा एवं शैली की दो-दो विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर- भाषा की विशेषताएँ-

- मिश्र जी ने सर्वसाधारण की बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है।

- भाषा प्रवाहयुक्त, सरल एवं मुहावरेदार है। शैली की विशेषताएँ–

- लेखों की शैली संयत एवं गम्भीर है।

- लेखों में विनोदपूर्ण व्यंग्य तथा वक्रता के दर्शन होते हैं।

- लेखों की शैली संयत एवं गम्भीर है।

प्रश्न 2. ‘‘बात के कारण ही मनुष्य सर्वश्रेष्ठ माना जाता है।” इस तथ्य को लेखक ने किस प्रकार सिद्ध किया|

उत्तर – राजा दशरथ ने वचन के कारण ही अपने प्राण त्याग दिये लेकिन वचन का त्याग नहीं किया। वचन का पक्का व्यक्ति समाज में समादृर होता है।

प्रश्न 3. बातहि हाथी पाइये बातहि हाथीपाँव’ से लेखक का क्या तात्पर्य है?

उत्तर- बात के द्वारा ही व्यक्ति हाथी तक प्राप्त कर सकता है और बात से ही व्यक्ति अपयश का भागी भी हो सकता है। अर्थात् उसे हाथी के पैर के नीचे कुचला भी जा सकता है।

प्रश्न 4. पं० प्रतापनारायण मिश्र ने किन पत्र-पत्रिकाओं का सम्पादन किया?

उत्तर- पं० प्रतापनारायण मिश्र ने ब्राह्मण’ एवं ‘हिन्दुस्तान’ पत्र-पत्रिकाओं का सम्पादन किया।

प्रश्न 5. ‘अपाणिपादो जवनो ग्रहीता’ सूक्ति का अर्थ बताइए।

उत्तर- ‘अपाणिपादो जवनो ग्रहीता’ पर हठ करनेवाले को यह कहके बातों में उड़ायेंगे कि हम लूले-लँगड़े ईश्वर को नहीं मान सकते। हमारा तो प्यारा कोटि काम सुन्दर (UPBoardSolutions.com) श्याम वर्ण विशिष्ट है। ‘अपाणिपादो जवनो ग्रहीता’ का तात्पर्य हाथ-पैर से हीन युवावस्था को प्राप्त है।

प्रश्न 6. आर्यगण अपनी बात का ध्यान रखते थे, इस बात को क्या प्रमाण है?

उत्तर- राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिये लेकिन उन्होंने वचन नहीं छोड़ा।

![]()

प्रश्न 7. ‘बात’ पाठ से मुहावरों की सूची बनाइए।

उत्तर-

गात माँहि बात करामात है।

बातहिं हाथी पाइये बातहिं हाथी पाँव।

मर्द की जबान।

बात-बात में बात।

प्रश्न 8. ‘बात’ पाठ में बात और ईश्वर में क्या साम्य बताया गया है?

उत्तर- बात और ईश्वर में परस्पर साम्य है। वेद ईश्वर का वचन है। कुरानशरीफ कलामुल्लाह है, होली बाइबिल वर्ड ऑफ गॉड है। यह वचन, कलाम और वर्ड बात ही के पर्याय हैं।

प्रश्न 9. प्रथम अनुच्छेद में ‘बात’ शब्द का प्रयोग किन-किन अर्थों में किया गया है?

उत्तर – प्रथम अनुच्छेद में ‘बात’ शब्द का प्रयोग वचन, कलाम और वर्ड के रूप में किया गया है।

प्रश्न 10. किस प्रकार के व्यक्ति को हमें पाषाणखण्ड समझना चाहिए और क्यों?

उत्तर- बालकों की तोतली बातें, सुन्दरियों की मीठी-मीठी और प्यारी-प्यारी बातें, सत्कवियों की रसीली बातें, सुवक्ताओं की प्रभावशालिनी बातों का जिनके हृदय पर प्रभाव (UPBoardSolutions.com) नहीं पड़ता, उन्हें पशु नहीं पाषाणखण्ड कहना चाहिए क्योंकि कुत्ते, बिल्ली आदि को विशेष समझ नहीं होती तो भी पुचकार के तू-तू, पूसी-पूसी इत्यादि बातें कह दो तो वे भावार्थ समझ के यथासामर्थ्य स्नेह प्रदर्शन करने लगते हैं।

प्रश्न 11. ‘बात’ शब्द की गूढ़ता पर तीस शब्द लिखिए।

उत्तर- नाना शास्त्र, पुराण, इतिहास, काव्य, कोश इत्यादि सब बात ही के फैलाव हैं जिनके मध्य एक बात ऐसी पायी जाती है जो मन, बुद्धि, चित्त को अपूर्व दशा में ले जानेवाली अथवा लोक-परलोक में सब बात बनानेवाली है। यद्यपि बात का कोई रूप नहीं बतला सकता कि कैसी है, पर बुद्धि दौड़ाइये तो पता चलेगा कि ईश्वर की भाँति इसके अनेक रूप हैं।

प्रश्न 12. ‘बात’ पाठ से 10 सुन्दर वाक्य लिखिए।

उत्तर- वेद ईश्वर का वचन है। निराकार शब्द का अर्थ शालिग्राम शिला है। बात के अनेक रूप हैं। बात का तत्त्व समझना आसान काम नहीं है। मर्द की जबान और गाड़ी (UPBoardSolutions.com) का पहिया चलता-फिरता ही रहता है। बात से ही अपने-पराये और पराये अपने हो जाते हैं। कुरान शरीफ कलामुल्लाह है। होली बाइबिल वर्ड ऑफ गॉड है। निराकार शब्द का अर्थ शालिग्राम शिला है। मर्द की जबान और गाड़ी का पहिया चलता-फिरता रहता है।

प्रश्न 13. ‘बात’ पाठ का मुख्य उद्देश्य बताइए।

उत्तर- ‘बात’ पाठ का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम दूसरों से बहुत नपी-तुली बात करें।

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1. लेखक ने भारत के कुपुत्रों द्वारा ‘मर्द की जबान’ का क्या अर्थ बताया है?

उत्तर- लेखक ने भारत के कुपुत्रों द्वारा ‘मर्द की जबान’ को अर्थ बताया है कि आजकल के बहुतेरे भारत के कुपुत्र अपने वचन की तनिक भी परवाह नहीं करते। स्वार्थ के कारण वे अपनी बात तुरन्त बदल देते हैं। इनका मानना है कि ‘मर्द की जबान’ और ‘गाड़ी को पहिया’ सदैव चलता रहता (UPBoardSolutions.com) है अर्थात् गाड़ी के पहिये की तरह मर्द की जबान भी चलायमान है अत: इस जबान से जो कुछ भी कहा जाय, उसे पूरा करना आवश्यक नहीं । हुजूरों की मरजी के अनुसार, इसे चाहे जब बदला जा सकता है।

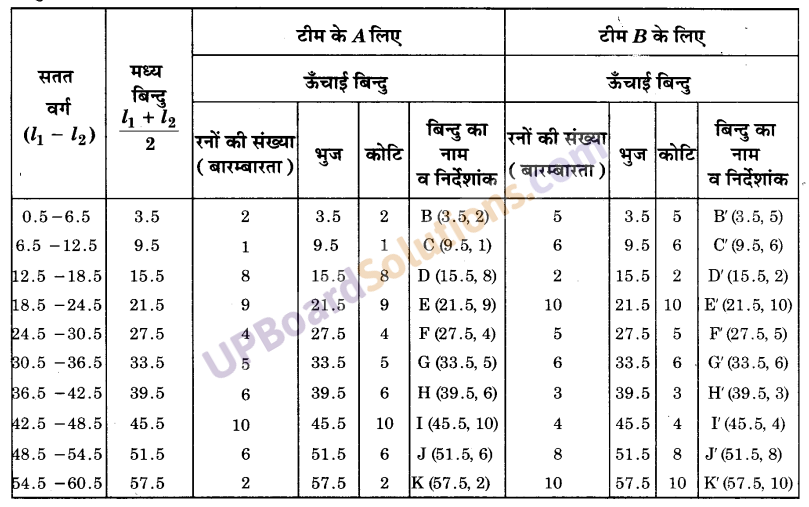

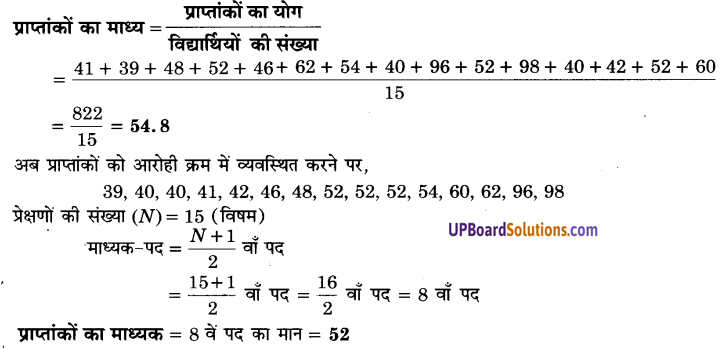

प्रश्न 2. निम्नलिखित में से सही वाक्य के सम्मुख सही (√) का चिह्न लगाओ

(अ) पं० प्रतापनारायण मिश्र भारतेन्दु युग के लेखक हैं। (√)

(ब) निराकार शब्द का अर्थ शालिग्राम शिला है। (√)

(स) पं० प्रतापनारायण मिश्र ने ब्राह्मण’ पत्रिका को सम्पादन नहीं किया। (×)

(द) ‘बात’ के कई रूप हैं। (√)

![]()

प्रश्न 3. पं० प्रतापनारायण मिश्र किस युग के लेखक हैं?

उत्तर – पं० प्रतापनारायण मिश्र भारतेन्दु युग के लेखक हैं।

प्रश्न 4. पं० प्रतापनारायण मिश्र किस महान् साहित्यकार को अपना गुरु मानते थे?

उत्तर – पं० प्रतापनारायण मिश्र भारतेन्दु हरिश्चन्द्र को अपना गुरु मानते थे।

प्रश्न 5. पं० प्रतापनारायण मिश्र द्वारा लिखित दो नाटकों के नाम लिखिए।

उत्तर – पं० प्रतापनारायण मिश्र द्वारा लिखित दो नाटक-‘कलि-कौतुक’ और ‘हठी हम्मीर’ है।

प्रश्न 6. कलामुल्लाह का क्या अर्थ है?

उत्तर – कलामुल्लाह का अर्थ वचन है।

व्याकरण-बोध

प्रश्न 1. निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनका वाक्य प्रयोग कीजिए –

बात जाती रहना, बात जमना, बात बिगड़ना, बात का बतंगड़ बनाना, बात उखड़ना, बात की बात।

उत्तर –

- बात जाती रहना- (बात का महत्त्व न होना)

राम ने दिनेश को इतना अधिक प्रलोभन दिया फिर भी उसकी बात जाती रही। - बात जमना – (ठीक तरह से बात समझ में आना)

मैंने उसे बहुत अच्छी तरह से समझाया, जिससे बात जम गयी लगती है। - बात बिगड़ना – (बात न बनना)

मोहन को मैंने बार-बार समझाया था फिर भी बात बिगड़ गयी। - बात का बतंगड़ बनाना – (बातों में उलझाना)

उसने बात का ऐसा बतंगड़ बनाया कि उसके समझ में नहीं आया। - बात उखड़ना – (बात न बनना)

उसके लाख समझाने पर भी बात उखड़ गयी। - बात की बात – (प्रसंगवश किसी बात का जिक्र होना)

मैं उसके साथ किये गये कार्यों का वर्णन नहीं कर रहा हूँ, यह तो बात की बात है।

प्रश्न 2. निम्नलिखित में सनियम सन्धि-विच्छेद कीजिए तथा सन्धि का नाम बताइएनिराकार, निरवयव, परमेश्वर, धर्मावलम्बी, विदग्धालाप, युद्धोत्साही, स्वार्थान्धता, कवीश्वर, योगाभ्यास।

उत्तर-

निराकार = निर + आकार = अ + आ = आ (दीर्घ सन्धि)

निरवयव = निरः + अवयव = : + अ = र (विसर्ग सन्धि)

परमेश्वर = परम + ईश्वर = अ + ई = ए (गुण सन्धि)

धर्मावलम्बी = धर्म + अवलम्बी = अ + अ = आ (दीर्घ सन्धि)

विदग्धालाप = विदग्ध + आलाप = अ + आ = आ (दीर्घ सन्धि)

युद्धोत्साही = युद्ध + उत्साही = अ + उ = ओ (गुण सन्धि)

स्वार्थान्धता = । स्वार्थ + अन्धता = अ + अ = आ (दीर्घ सन्धि)

कवीश्वर = कवि + ईश्वर = इ + ई = ई (दीर्घ सन्धि)

योगाभ्यास = योग + अभ्यास = अ + अ = आ (दीर्घ सन्धि)

![]()

प्रश्न 3. निम्नलिखित में समास-विग्रह करके समास का नाम भी लिखिएकापुरुष, पाषाणखण्ड, सुपथ, यथासामर्थ्य, अपाणिपादो, कुमार्गी ।

उत्तर –

कापुरुष = कायर पुरुष = कर्मधारय

पाषाणखण्ड = पाषाण का खण्ड = सम्बन्ध तत्पुरुष

सुपथ = सुन्दर रास्ता = प्रादि तत्पुरुष

यथासामर्थ्य = सामर्थ्य के अनुसार = अव्यययीभाव

अपाणिपादो = नपाणिपादो = क् तत्पुरुष

कुमार्गी = कुत्सित मार्गी = कर्मधारय

We hope the UP Board Solutions for Class 9 Hindi Chapter 1 बात (गद्य खंड) help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 9 Hindi Chapter 1 बात (गद्य खंड), drop a comment below and we will get back to you at the earliest.