UP Board Solutions for Class 9 Social Science History Chapter 7 इतिहास और खेल : क्रिकेट की कहानी

These Solutions are part of UP Board Solutions for Class 9 Social Science. Here we have given UP Board Solutions for Class 9 Social Science History Chapter 7 इतिहास और खेल : क्रिकेट की कहानी.

पाठ्य-पुस्तक के प्रश्नोत्तर

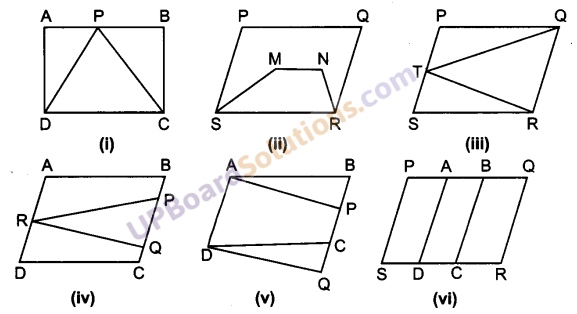

प्रश्न 1.

टेस्ट क्रिकेट कई मायनों में एक अनूठा खेल है। इस बारे में चर्चा कीजिए कि यह किन-किन अर्थों में बाकी खेलों से भिन्न है। ऐतिहासिक रूप से एक ग्रामीण खेल के रूप में पैदा होने से टेस्ट क्रिकेट में किस तरह की विलक्षणताएँ पैदा हुई हैं?

उत्तर:

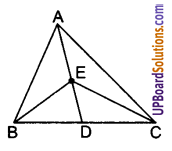

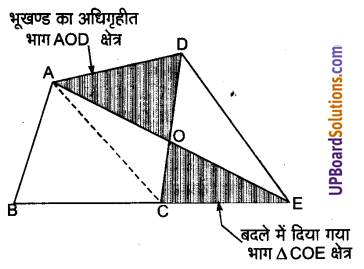

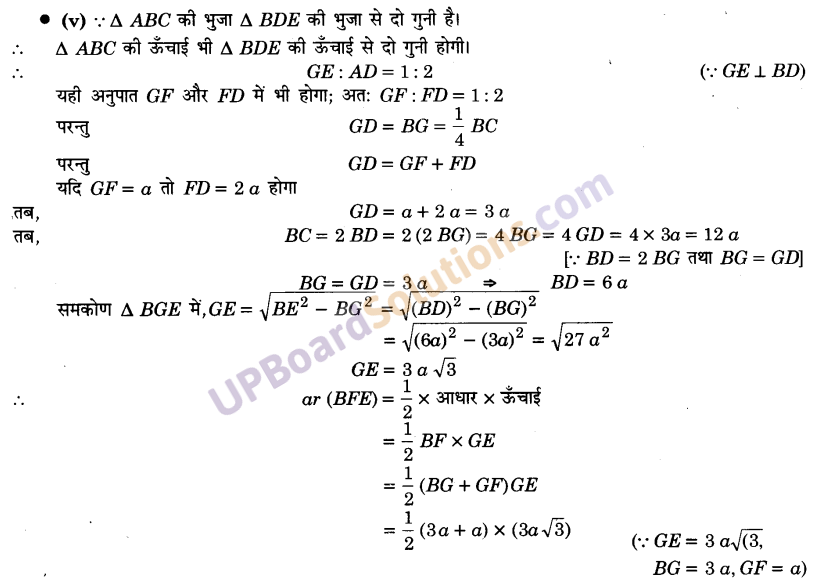

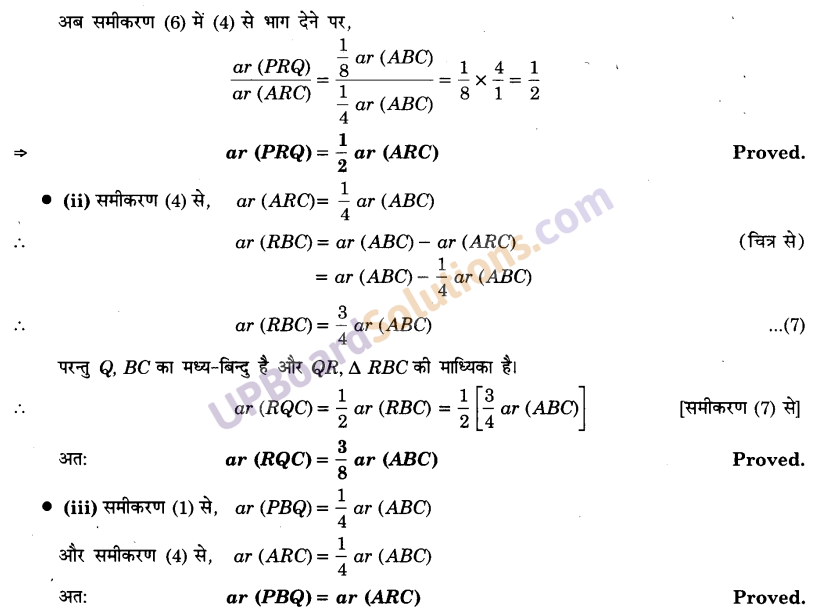

टेस्ट क्रिकेट कई मायनों में एक विलक्षण खेल है। अन्य खेलों से यह निम्न रूप में भिन्न है-

- क्रिकेट को ‘सभ्य लोगों का खेल’ (जेंटिलमैन गेम) कहा जाता है जबकि अन्य किसी खेल को यह उपाधि प्राप्त नहीं है।

- क्रिकेट का खेल मात्र अंग्रेज और राष्ट्रमण्डल देशों द्वारा खेला जाता है जबकि दूसरे खेल सम्पूर्ण विश्व में खेले जाते हैं।

- क्रिकेट विश्व का एकमात्र ऐसा खेल है जो दो देशों की टीम द्वारा 5 दिन तक खेला जाता है जबकि दूसरे खेलों में ऐसा नहीं है।

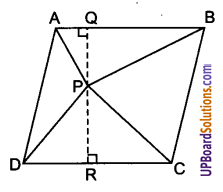

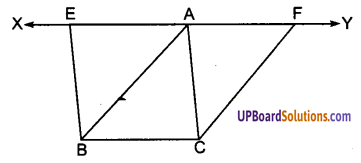

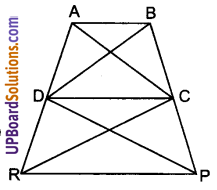

- क्रिकेट के खेल मैदान की लंबाई-चौड़ाई निश्चित नहीं होती जबकि अन्य खेलों के मैदान की लंबाई-चौड़ाई निश्चित होती है।

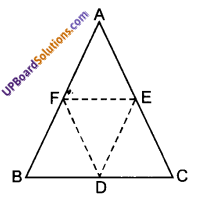

ग्रामीण क्षेत्रों में पैदा होने के कारण क्रिकेट की विलक्षणताएँ-

- क्रिकेट की ग्रामीण जड़ों की पुष्टि टेस्ट मैच की अवधि से हो जाती है। शुरुआत में क्रिकेट मैच की समय सीमा नहीं होती थी। खेल तब तक चलता था, जब तक कि एक टीम दूसरी टीम को दोबारा पूरा आउट न कर दे।

- क्रिकेट मूलतः गाँव में कॉमन्स (ऐसे सार्वजनिक और खुले मैदान जिन पर पूरे समुदाय का सामुदायिक अधिकार होता था) में खेला जाता था। कॉमन्स का आकार प्रत्येक गाँव में अलग-अलग होता था। इसलिए न तो सीमा रेखा निर्धारित थी और न ही चौके। जब सीमा-रेखा क्रिकेट की नियमावली का हिस्सा बनीं तब भी विकेट से उसकी दूरी निर्धारित नहीं की गयी। नियम के अंतर्गत केवल यह व्यवस्था की गयी थी कि अंपायर दोनों कप्तानों से परामर्श करके खेल के क्षेत्र की सीमा निर्धारित करेगा।

- क्रिकेट में प्रयुक्त वस्तुओं को देखने से पता चलता है कि समय में आए परिवर्तन के बावजूद वह ग्रामीण पृष्ठभूमि से ही जुड़ा रहा। बल्ला, स्टम्प व गिल्लियाँ लकड़ी (UPBoardSolutions.com) की बनी हुई हैं जबकि गेंद चमड़े, ट्वाइन और काग (कॉर्क) से बना हुआ है। आज भी क्रिकेट का बल्ला व गेंद हाथ से ही बनाए जाते हैं, मशीन से नहीं। बल्ले की निर्माण सामग्री में अवश्य कुछ परिवर्तन आया है।

![]()

प्रश्न 2.

एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसके आधार पर आप कह सकें कि उन्नीसवीं सदी में तकनीक के कारण क्रिकेट के साजो-सामान में परिवर्तन आया। साथ ही ऐसे उपकरणों में से भी कोई एक उदाहरण दीजिए जिनमें कोई बदलाव नहीं आया।

उत्तर:

वल्केनाइज्ड रबड़ की खोज के बाद 1848 ई० से क्रिकेट में पैड पहनने का प्रचलन शुरू हुआ। इसके शीघ्र बाद ही हाथों में पहनने के लिए दस्ताने अस्तित्व में आए। सिंथेटिक व हल्की सामग्री के बने हेलमेट के बिना तो आधुनिक क्रिकेट की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

उदाहरण-वल्केनाइज्ड रबड़ की खोज, हाथों में पहनने के लिए दस्ताने और हल्के हेलमेट इससे क्रिकेट के साजो-सामान में परिवर्तन आया।

लेकिन समय की निरंतर बदलती प्रकृति के बावजूद क्रिकेट के महत्त्वपूर्ण उपकरण बल्ला, स्टम्प और वेल्स में कोई परिवर्तन नहीं आया ये पहले की भांति आज भी प्रकृति (UPBoardSolutions.com) पर ही आश्रित हैं। क्रिकेट की गेंद का निर्माण आज भी चमड़े, ट्वाइन और कॉर्क की सहायता से किया जाता है।

उदाहरण-बल्ला, स्टम्प, वेल्स, गेंद। इन उपकरणों में कोई बदलाव नहीं आया है।

प्रश्न-3.

भारत और वेस्टइंडीज में ही क्रिकेट क्यों इतना लोकप्रिय हुआ? क्या आप बता सकते हैं कि यह खेल दक्षिणी अमेरिका में इतना लोकप्रिय क्यों नहीं हुआ? उत्तर:

भारत और वेस्टइंडीज में क्रिकेट का खेल लोकप्रिय होने के कारण इस प्रकार हैं-

- औपनिवेशिक पृष्ठभूमि के कारण भारत और वेस्टइंडीज में क्रिकेट का खेल लोकप्रिय हुआ। ब्रिटिशवादी कर्मचारियों ने क्रिकेट को नस्ली एवं सामाजिक उत्कृष्टता प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया।

- अंग्रेजों ने इस खेल को जनसामान्य के लिए लोकप्रिय नहीं बनाया बल्कि औपनिवेशिक लोगों के लिए क्रिकेट खेलना ब्रिटिश लोगों के साथ नस्ली समानता का परिचायक था। क्रिकेट में सफलता से नस्ली समानता एवं राजनीतिक प्रगति का अर्थ लिया जाने लगा।

- स्वाधीनता संघर्ष के काल में अनेक अभिजात्य वर्गीय नेताओं को क्रिकेट में आत्मसम्मान और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की संभावनाएँ परिलक्षित होती थीं। दक्षिण अमेरिका में क्रिकेट के लोकप्रिय न होने के कारण-दक्षिण अमेरिका में ब्रिटिश शासन नहीं था बल्कि वहाँ पर स्पेन, (UPBoardSolutions.com) पुर्तगाल आदि यूरोपीय देशों का शासन था। स्पेन और पुर्तगाल आदि देशों में क्रिकेट लोकप्रिय खेल नहीं था जिसके परिणामस्वरूप दक्षिण अमेरिका में क्रिकेट उस लोकप्रियता को प्राप्त न कर सका जिसे भारत और वेस्टइंडीज ने प्राप्त किया।

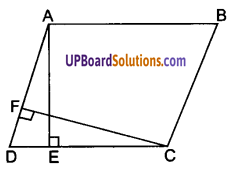

प्रश्न 4.

निम्नलिखित की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए-

- भारत में पहला क्रिकेट क्लब पारसियों ने खोला।

- महात्मा गाँधी पेंटांग्युलर टूर्नामेंट के आलोचक थे।

- आईसीसी का नाम बदल कर इंपीरियल क्रिकेट कांफ्रेंस के स्थान पर इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कर दिया गया।

- आईसीसी का मुख्यालय लंदन की जगह दुबई में स्थानान्तरित कर दिया गया।

उत्तर:

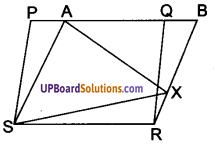

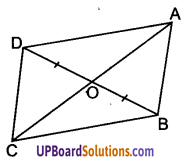

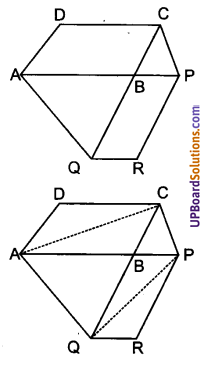

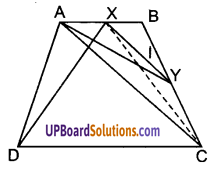

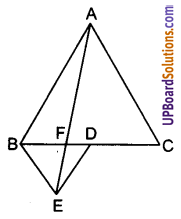

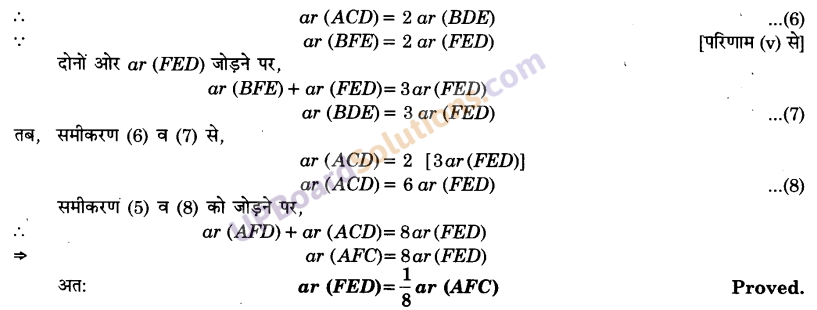

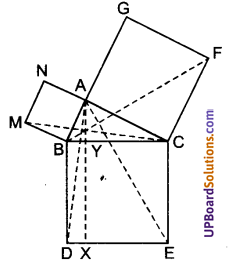

(1) भारत में क्रिकेट का आरंभ करने का श्रेय बम्बई के छोटे से पारसी समुदाय को है। व्यापार के उद्देश्य से पारसी सबसे पहले अंग्रेजों के संपर्क में आए। इस तरह पश्चिम की संस्कृति से प्रभावित होने वाला भारत का पहला समुदाय पारसी था। पारसियों ने 1848 ई० में बम्बई (मुम्बई) में भारत का पहला क्रिकेट क्लब “ओरिएंटल क्रिकेट क्लब’ नाम से स्थापित किया। टाटा व वाडिया जैसे पारसी व्यवसायी (UPBoardSolutions.com) पारसी क्लबों के प्रायोजक व वित्त पोषक थे। अंग्रेजों ने उत्साही पारसियों की क्रिकेट के विकास में कोई सहायता नहीं की बल्कि बॉम्बे जिमखाना क्लब और पारसी क्रिकेटरों के बीच पार्क के इस्तेमाल को लेकर झगड़ा भी हुआ।

पारसियों ने इस बात की शिकायत की कि बॉम्बे जिमखाना के पोलो टीम के घोड़ों द्वारा रौंदे जाने के बाद मैदान क्रिकेट खेलने लायक नहीं रह गया है। जब यह स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज औपनिवेशिक अधिकारी अपने देशवासियों का पक्ष ले रहे हैं, तो पारसियों ने क्रिकेट खेलने के लिए अपना खुद को जिमखाना ‘पारसी जिमखाना बनाया। पर पारसियों व नस्लवादी बॉम्बे जिमखाना के बीच की इस स्पर्धा का अंत अच्छा हुआ-पारसियों की एक टीम ने बॉम्बे जिमखाना को 1889 ई० में हरा दिया। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के चार साल बाद हुआ और दिलचस्प बात यह है कि इस संस्था के मूल नेताओं में से एक दादाभाई नौरोजी, जो अपने वक्त के महान राजनेता व बुद्धिजीवी थे, पारसी ही थे।

(2) महात्मा गांधी ने पेंटाग्युलर टूर्नामेंट को सांप्रदायिक भेद-भाव के आधार पर बाँटनेवाला बताकर इसकी निंदा की। उनका विचार था कि यह मुकाबला सांप्रदायिक रूप (UPBoardSolutions.com) से अशांतिकारक था जो कि ऐसे समय में देश के लिए हानिकारक था जब वे विभिन्न धर्मों के लोगों एवं क्षेत्रों को धर्मनिरपेक्ष देश के लिए एकजुट करना चाह रहे थे।

(3) 1909 ई0 में इंग्लैण्ड में क्रिकेट को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने के लिए “इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस (आई.सी.सी.) की स्थापना की गयी थी। द्वितीय विश्वयुद्ध के उपरांत धीरे-धीरे इंग्लैण्ड का साम्राज्यवादी स्वरूप नष्ट हो गया और उसके सभी उपनिवेश स्वतंत्र राष्ट्र बन गए परंतु क्रिकेट के अंतर्राष्ट्रीय आयोजन पर साम्राज्यवादी क्रिकेट कॉन्फ्रेंस का नियंत्रण बरकरार रहा।

आईसीसी पर, जिसका 1965 ई० में नाम बदलकर ‘इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस’ हो गया, इसके संस्थापक सदस्यों का वर्चस्व रहा, उन्हीं के हाथ में कार्यकलाप के वीटो अधिकार रहे। इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया के विशेषाधिकार 1989 ई0 में जाकर खत्म हुए और वे अब सामान्य सदस्य रह गए।

(4) आईसीसी मुख्यालय लंदन से दुबई में इसलिए स्थानांतरित हुआ क्योंकि भारत दक्षिण एशिया में स्थित है। भारत में खेल के सबसे अधिक दर्शक थे और यह क्रिकेट खेलने वाले देशों में सबसे बड़ा बाजार था, इसलिए खेल का गुरुत्व औपनिवेशिक देशों से वि-औपनिवेशिक देशों (UPBoardSolutions.com) में स्थानांतरित हो गया। मुख्यालय का स्थानांतरण खेल में अंग्रेजी या साम्राज्यवादी प्रभुत्व के औपचारिक अंत का सूचक था।

![]()

प्रश्न 5.

तकनीक के क्षेत्र में आए बदलावों, खासतौर से टेलीविजन तकनीक में आए परिवर्तनों से समकालीन क्रिकेट के विकास पर क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर:

समकालीन क्रिकेट के विकास एवं लोकप्रियता में वृद्धि करने में विकसित तकनीक विशेषकर उपग्रह टेलीविजन की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। रंग-बिरंगे परिधान, रक्षात्मक हेलमेट, क्षेत्र रक्षण सम्बन्धी प्रतिबन्ध, दूधिया प्रकाश की रोशनी में क्रिकेट, सीमित ओवर के क्रिकेट मैच आदि ने इस पूर्व औद्योगिक ग्रामीण खेल को आधुनिक परिवेश में रूपांतरित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है। सेटेलाइट टेलीविजन के प्रचलन ने क्रिकेट को विश्व के कोने-कोने तक पहुँचा दिया है।

टेलीविजन तकनीक ने क्रिकेट के विकास को निम्न रूप में प्रभावित किया है-

- टेलीविजन प्रसारण ने क्रिकेट को एक बड़ा बाजार उपलब्ध कराया है।

टेलीविजन कंपनियों ने विज्ञापन-समय व्यावसायिक कंपनियों को बेचने आरंभ कर दिए। व्यावसायिक कंपनियों को भी इतना बड़ा दर्शक-समूह और कहाँ मिलता इसलिए विज्ञापनों से टी.वी. कंपनियों तथा क्रिकेट बोर्डो की आय बहुत बढ़ गई। निरंतर टी.वी. कवरेज के (UPBoardSolutions.com) बाद क्रिकेटर सेलेब्रिटी बन गए और उन्हें अपने क्रिकेट बोर्ड से तो ज्यादा वेतन मिलने ही लगा, लेकिन उससे भी बड़ी कमाई के साधन टायर से लेकर कोला तक के टी०वी० विज्ञापन हो गए। - टी.वी. कैमरे के उपयोग ने क्रिकेट के स्वरूप को भी प्रभावित किया। अब टी.वी. में ‘स्लो-मोशन’ द्वारा खेल की बारीकियों पर नजर रखी जाने लगी है। तीसरे अंपायर का निर्णय पूरी तरह कैमरे के कुशलतापूर्वक उपयोग पर ही निर्भर होता है।

- टी.वी. द्वारा दिखाए जाने वाले ‘री-प्ले’ ने खेल की रोचकता को और भी बढ़ा दिया है।

- टी.वी. प्रसारण से क्रिकेट का स्वरूप बिल्कुल ही बदल गया। टेलीविजन तकनीक के द्वारा क्रिकेट की पहँच छोटे शहरों व गाँवों के दर्शकों तक हो गई। इससे क्रिकेट का सामाजिक आधार भी व्यापक हुआ है। महानगरों से दूर रहने वाले बच्चे जो कभी बड़े मैच नहीं देख पाते थे, अब अपने नायकों को देखकर क्रिकेट की तकनीकें सीख सकते हैं।

- उपग्रह (सैटेलाइट) टी.वी. की तकनीक और बहु-राष्ट्रीय कंपनियों की दुनिया भर की पहुँच के चलते क्रिकेट का वैश्विक बाजार बन गया है। सिडनी में चल रहे मैच को अब सीधे सूरत में देखा जा सकता है।

- टेलीविजन दर्शकों को लुभाने के लिए (UPBoardSolutions.com) क्रिकेट में किए गए अनेक प्रयोग जैसे-रंगीन वर्दी, सीमित ओवर, रात-दिन का खेल, क्षेत्ररक्षण की पाबंदियाँ आदि, स्थायी सिद्ध हुए हैं।

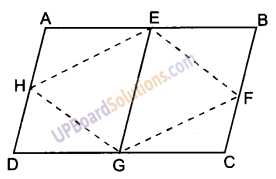

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे?

उत्तर:

भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान सी.के.नायडू थे।

प्रश्न 2.

ब्रिटिशकालीन भारत के तीन प्रमुख क्रिकेटर कौन थे?

उत्तर:

- सी. के. नायडू,

- पावलंकर बालू,

- पालवंकर बिट्ठल।

प्रश्न 3.

पेंटांग्युलर टूर्नामेंट में शामिल होने वाली क्रिकेट टीमें किन समुदायों का प्रतिनिधित्व करती थीं?

उत्तर:

- यूरोपीय समुदाय,

- हिन्दू समुदाय,

- पारसी समुदाय,

- मुस्लिम समुदाय,

- दरेस्ट (शेष भारतीय समुदाय)।

प्रश्न 4.

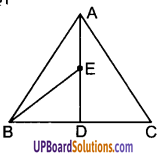

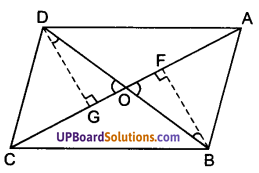

अंग्रेज बच्चों में क्रिकेट को किन गुणों को विकसित करने का माध्यम मानते थे?

उत्तर:

- अनुशासन,

- नेतृत्व क्षमता,

- ऊँच-नीच का बोध,

- स्वाभिमान।

![]()

प्रश्न 5.

भारतीयों ने अंग्रेजों के बॉम्बे जिमखाना को पहली बार कब हराया था?

उत्तर:

अंग्रेजों के जिमखाना क्लब को भारतीयों ने पहली बार 1889 ई० में हराया था।

प्रश्न 6.

भारतीयों द्वारा स्थापित प्रथम क्रिकेट क्लब कौन-सा था?

उत्तर:

भारत में भारतीयों द्वारा स्थापित प्रथम क्रिकेट क्लब ‘ओरिएंटल क्रिकेट क्लब’ था।

प्रश्न 7.

वेस्टइंडीज में पहला गैर-गोरा क्लब कब बना?

उत्तर:

19वीं सदी के अंत में वेस्टइंडीज का पहला गैर-गोरा क्लब था ।

प्रश्न 8.

वेस्टइंडीज को प्रथम अश्वेत कप्तान कौन था?

उत्तर:

फ्रैंक वॉरेल वेस्टइंडीज के प्रथम अश्वेत कप्तान थे।

प्रश्न 9.

क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है?

उत्तर:

क्रिकेट पिच की लम्बाई 22 गज होती है।

प्रश्न 10.

एम.सी.सी. की स्थापना कब हुई थी?

उत्तर:

एम.सी.सी. की स्थापना 1787 ई० में हुई थी?

प्रश्न 11.

एम.सी.सी. का पूरा नाम क्या हैं?

उत्तर:

एम.सी.सी. का पूरा नाम है- ‘मेरिलिबॉन क्रिकेट क्लब

प्रश्न 12.

क्रिकेट के नियमों को पहली बार कब लिखा गया?

उत्तर:

सन् 1774 ई० में क्रिकेट के नियमों को पहली बार लिपिबद्ध किया गया।

![]()

प्रश्न 13.

क्रिकेट में गेंद को हवा में लहराकर फेंकने की शुरुआत कब हुई?

उत्तर:

1760-1770 ई0 के दशक में क्रिकेट में गेंद को हवा में लहराकर फेंकने की शुरुआत हुई।

प्रश्न 14.

क्रिकेट के गेंद को हवा में लहराकर फेंकने के दो लाभ बताइए।

उत्तर:

- गेंद की गति बढ़ गई थी।

- गेंद को स्पिन एवं स्विंग कराना संभव हो गया था।

प्रश्न 15.

क्रिकेट का प्रसार किन देशों में हुआ?

उत्तर:

क्रिकेट का प्रसार प्रायः उन देशों में हुआ जिनमें इंग्लैण्ड का औपनिवेशिक शासन था। इन देशों में भारत, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, वेस्टइंडीज, केन्या आदि शामिल हैं। इन देशों में क्रिकेट का प्रसार अंग्रेजों द्वारा किया गया।

प्रश्न 16.

19वीं सदी में क्रिकेट में आए परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

- क्रिकेट की गेंदे का व्यास निश्चित किया गया।

- चोट लगने से बचाव के लिए पैड व दस्ताने पहनने का प्रचलन शुरू हुआ।

- वाइड बॉल का नियम प्रभावी हुआ।

प्रश्न 17.

1760 व 1770 ई0 के क्रिकेट में आए बदलाव को उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

इस अवधि में क्रिकेट की गेंद को जमीन पर लुढ़काने की जगह हवा में लहराकर बल्लेबाज के आगे पटकने का चलने शुरू हुआ। क्रिकेट की गेंद का वजन अब साढ़े पाँच से पौने छः औंस तक हो गया और बल्ले की चौड़ाई चार इंच कर दी गयी है। यह तब हुआ जब एक बल्लेबाज ने अपनी पूरी पारी विकेट जितने चौड़े बल्ले से खेल डाली।

प्रश्न 18.

भारत में क्रिकेट की शुरुआत कब हुई थी?

उत्तर:

भारत में क्रिकेट की शुरुआत बम्बई (मुंबई) से मिलती है। भारत में क्रिकेट खेलने वाला प्रथम समुदाय पारसी था। पारसी समुदाय के ज्यादातर लोग व्यापारी या पूंजीपति थे। (UPBoardSolutions.com) ये लोग व्यापार हेतु जब अंग्रेजों के संपर्क में आए तो इनमें क्रिकेट के प्रति रुचि बढ़ी।

प्रश्न 19.

भारत में पहला क्रिकेट क्लब कब खुला? अठाहरवीं सदी में क्रिकेट किन लोगों के बीच खेला जाता था?

उत्तर:

भारत में पहला क्रिकेट क्लब 1792 ई० में कलकत्ता क्रिकेट क्लब स्थापित किया गया। अठारहवीं सदी में भारत में क्रिकेट ब्रिटिश सैनिक व सिविल सर्वेट्स द्वारा केवल गोरे क्लबों व जिम्मखानों में खेले जानेवाला खेल बना रहा।

![]()

प्रश्न 20.

पालवंकर बालू कौन थे?

उत्तर:

पालवंकर बालू का जन्म 1875 ई0 में पूना में हुआ था। वे धीमी गति की गेंदबाजी में अपने समय के सर्वश्रेष्ठ भारतीय गेंदबाज थे। बालू औपनिवेशिक काल के सबसे बड़े भारतीय क्रिकेट मुकाबले क्वाईंग्यूलर में हिन्दू टीम की ओर से खेलते थे। उन्हें कभी हिंदू टीम का कप्तान नहीं बनाया गया क्योंकि वह दलित समुदाय से थे। प्रश्न 21. विश्व का सबसे पहला क्रिकेट क्लब कौन था? इस क्लब की क्या उपलब्धियाँ थीं? उत्तर- दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब हैम्बलडन में 1760 ई0 के दशक में बना और मेरिलिबॉन क्रिकेट (UPBoardSolutions.com) क्लब (एम. सी. सी.) की स्थापना 1787 ई० में हुई। इसके अगले साल ही एम. सी. सी. ने क्रिकेट के नियमों में सुधार किए और उनका अभिभावक बन बैठा। एम. सी. सी. के सुधारों से खेल के रंग-ढंग में ढेर सारे परिवर्तन हुए, जिन्हें 18वीं

सदी के दूसरे हिस्से में लागू किया गया।

प्रश्न 22.

सेटेलाइट टेलीविजन ने क्रिकेट के दर्शकों में किस प्रकार वृद्धि की?

उत्तर:

सेटेलाइट (उपग्रह) टेलीविजन ने दर्शकों में क्रिकेट के प्रति रुचि उत्पन्न की। लोगों को टेलीविजन पर मैच देखने से इस खेल के नियमों और बारीकियों की जानकारी हुई। यह संचार माध्यम लोगों को उसी प्रकार खेल का आनन्द देता था जैसे कि खेल के मैदान में दर्शकों को। टेलीविजन (UPBoardSolutions.com) के कम्प्युटराइज्ड सिस्टम ने इस खेल को और भी आकर्षक, बना दिया।

प्रश्न 23.

हॉकी खेल का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए।

उत्तर:

अनेक परंपरागत खेलों के सम्मिलित रूप से आधुनिक हॉकी खेल का विकास हुआ। स्कॉट के शिंटी, इंग्लैण्ड व वेल्स के वेंडी व आयरिश हॉर्लिग को हॉकी का पूर्व रूप माना जा सकता है। भारत में हॉकी का आरंभ औपनिवेशिर्क काल में अंग्रेज सैनिकों द्वारा किया गया। भारत में पहले परंपरागत हॉकी क्लब की स्थापना 1885-86 में कलकत्ता (कोलकाता) में हुई। ओलंपिक खेलों की हॉकी प्रतिस्पर्धा में हॉकी को वर्ष 1928 ई० में पहली बार शामिल किया गया

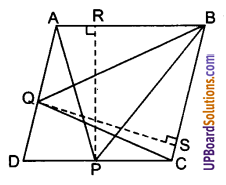

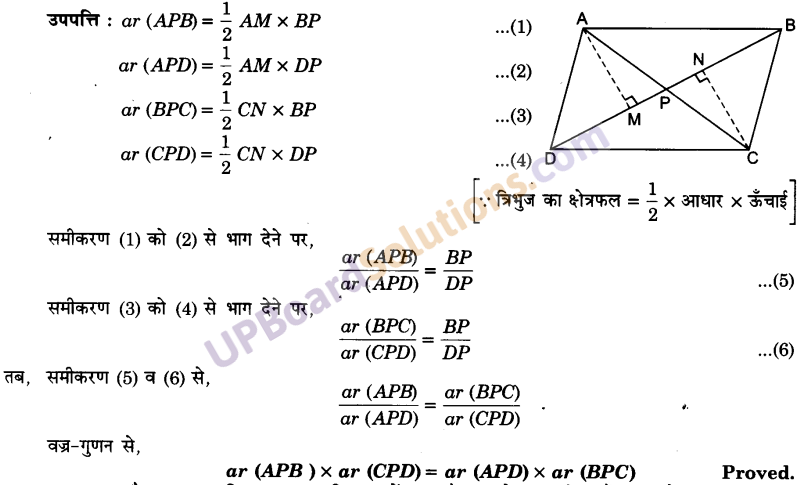

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

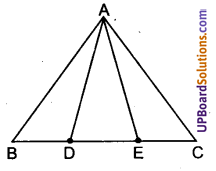

क्रिकेट के शुरुआती दौर में बल्लेबाज को ही कप्तान क्यों बनाया जाता था?

उत्तर:

क्रिकेट के खेल आरंम्भिक दौर में इंग्लैण्ड में अभिजात्य वर्ग द्वारा खेला जाता था। अभिजात्य वर्ग इस खेल पर अपनी श्रेष्ठता बनाए रखना चाहता था। अतः ये लोग बल्लेबाज बनना पसन्द करते थे। उनका ऐसा मानना था कि गेंद फेंकने, से शक्ति (ऊर्जा) का क्षय होता है। इसलिए वे गेंद फेंकने का कार्य अन्य लोगों को देते थे और इस कार्य के बदले में उन्हें धन का भुगतान किया जाता था। धन लेकर गेंदबाजी करने वालों (UPBoardSolutions.com) को प्रोफेशनल (व्यवसायी) कहा जाता था। इन प्रोफेशनल लोगों पर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए बल्लेबाज को ही कप्तान बनाया जाता था। इसीलिए आरंम्भिक काल में क्रिकेट को बल्लेबाजों का खेल कहा जाता था।

![]()

प्रश्न 2.

ब्रिटिश समाज में क्रिकेट के महत्व को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

ब्रिटिश समाज में क्रिकेट के महत्त्व को हम निम्न रूपों में स्पष्ट कर सकते हैं-

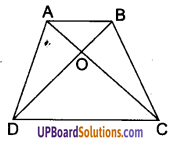

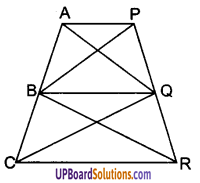

- अंग्रेज क्रिकेट के खेल को एक मैदानी खेल के अलावा खिलाड़ियों में अनुशासन, ऊँच-नीच की समझ, गुण, स्वाभिमान की रणनीति और नेतृत्व कौशल विकसित करने का एक माध्यम मानते थे।

- अंग्रेजों का मानना था कि क्रिकेट का खेल केवल विजय-पराजय की भावना से प्रेरित होकर नहीं खेला जाना चाहिए बल्कि इसे न्यायोचित खेल भावना से खेला जाना चाहिए।

- अंग्रेजों की मान्यता थी कि सभ्य लोगों का खेल कहे जाने वाले क्रिकेट से ही विद्यार्थियों में नैतिक चरित्र का विकास संभव है।

प्रश्न 3.

वेस्टइंडीज में क्रिकेट के प्रसार की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए।

उत्तर:

वेस्टइंडीज में क्रिकेट के प्रसार की रूपरेखा को हम इस तरह प्रस्तुत कर सकते हैं-

- वेस्टइंडीज भारत की ही तरह इंग्लैण्ड का उपनिवेश था।

- 19वीं शताब्दी के अंत में वेस्टइंडीज में पहले स्थानीय क्रिकेट क्लब की स्थापना हुई। इस क्लब के सभी सदस्य मुलेट्टो समुदाय के थे। मुलेटों समुदाय में मिश्रित यूरोपीय और अफ्रीकी मूल के लोग शामिल थे।

- वेस्टइंडीज के स्थानीय लोगों ने क्रिकेट के खेल को गोरी और काली प्रजाति, मध्य नस्ली समानता व राजनीतिक प्रगति के रूप में स्वीकार किया।

- वेस्टइंडीज के लोगों ने इस खेल को अपने आत्मसम्मान और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का प्रश्न माना। इसी भावना की परिणति थी कि जब इन लोगों ने 1950 ई0 के दशक में इंग्लैण्ड के विरुद्ध पहली टेस्ट श्रृंखला जीती तो इस जीत को वहाँ राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाया गया। फ्रैंक वारेलु 1960 ई0 में वेस्टइंडीज टीम के प्रथम अश्वेत कप्तान बने।

प्रश्न 4.

क्रिकेट के पहले लिखित नियमों के बारे में बताइए।

उत्तर:

क्रिकेट के पहले लिखित नियम 1744 ई० में बनाए गए। इन नियमों का विवरण इस प्रकार है-

- बल्ले के रूप व आकार पर कोई पाबंदी नहीं थी। ऐसा लगता है कि 40 नॉच या रन का स्कोर काफी बड़ा होता था, शायद इसलिए कि गेंदबाज तेजी से बल्लेबाज के नंगी, पैडरहित पिंडलियों पर गेंद फेंकते थे।

- हाजिर शरीफों में से दोनों प्रिंसिपल (कप्तान) दो अंपायर चुनेंगे, जिन्हें किसी भी विवाद को निपटाने की अंतिम अधिकार होगा।

- स्टंप 22 इंच ऊँचे होंगे, उनके बीच की गिल्लियाँ 6 इंच लंबी होंगी।

- गेंद का वजन 5 से 6 औंस के बीच होगा और स्टंप के बीच की दूरी 22 गज होगी।

प्रश्न 5.

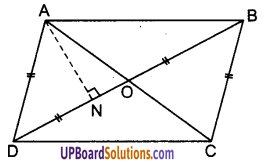

पेशेवर व शौकिया क्रिकेटरों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

पेशेवर व शौकिया क्रिकेटरों के बीच निम्नलिखित अन्तर हैं-

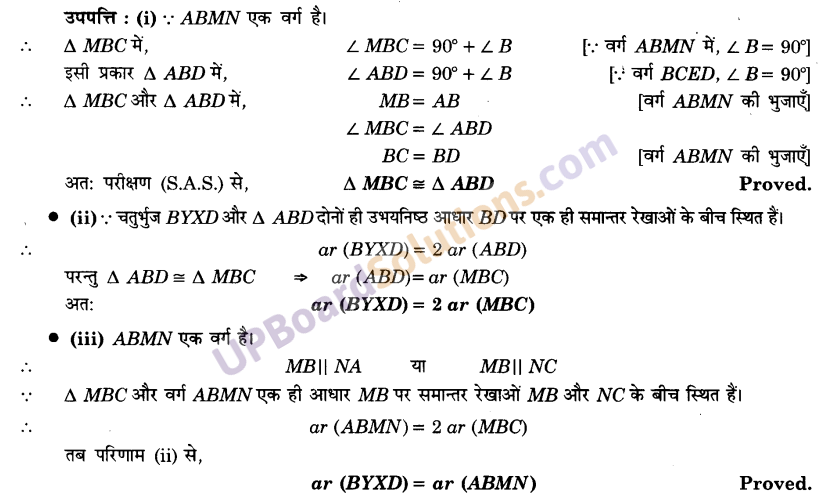

|

पेशेवर क्रिकेटर |

शौकिया क्रिकेटर |

| 1. पेशेवरों को तेज गेंदबाजी का मेहनतकश काम दिया जाता था। | 1. शौकिया बल्लेबाज टीम में रहने का प्रयास करते थे। |

| 2. उन्हें हीन समझा जाता था। | 2. उन्हें सामाजिक श्रेष्ठता हासिल थी। |

| 3. पेशेवर गरीब थे जो पैसे के लिए खेलते थे। पेशेवर खिलाड़ियों का मेहनताना संरक्षकों द्वारा, चंदे, या गेट पर इकट्ठा किए गए पैसे से दिया जाता था। | 3. शौकिया वे अमीर लोग थे जो खाली समय बिताने। के लिए क्रिकेट खेलते थे न कि पैसे के लिए। |

| 4. वे आजीविका कमाने के लिए खेलते थे। | 4. वे मजे के लिए खेलते थे। |

| 5. उन्हें खिलाड़ी कहा जाता था। | 5. उन्हें भद्र पुरुष कहा जाता था। |

![]()

प्रश्न 6.

19वीं शताब्दी के दौरान क्रिकेट के खेल में क्या महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किए गए?

उत्तर:

19वीं सदी के दौरान क्रिकेट के खेल में निम्नलिखित परिवर्तन घटित हुए.-

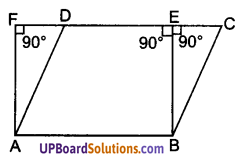

- चोट से बचाने के लिए पैड व दस्ताने जैसे सुरक्षात्मक उपकरण प्रयोग किए जाने लगे।

- बाउंड्री की शुरुआत हुई, जबकि पहले हरेक रन दौड़ कर लेना पड़ता था।

- ओवरआर्म बॉलिंग कानूनी ठहरायी गई।

- वाइड बॉल के लिए नियम लागू किया गया।

- गेंद का सटीक व्यास तय किया गया।

प्रश्न 7.

‘शौकिया खिलाड़ी’ से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

इंग्लैण्ड के समाज के ऐसे उच्चवर्गीय लोग जो अपना शौक पूरा करने के लिए क्रिकेट खेलते थे, उन्हें ‘शौकिया खिलाड़ी’ कहते थे।

शौकीनों की समाजिक श्रेष्ठता क्रिकेट की परंपरा का हिस्सा बन गई। शौकीनों को जहाँ ‘जेंटिलमैन’ की उपाधि दी गई तो वहीं पेशेवरों को ‘खिलाड़ी’ (प्लेयर्स) का अदना-सा नाम मिला। मैदान में घुसने के उनके प्रवेश-द्वार भी अलग-अलग थे। शौकीन जहाँ बल्लेबाज हुआ करते वहीं खेल में असली (UPBoardSolutions.com) मशक्कत और ऊर्जा वाले काम, जैसे तेज गेंदबाजी, पेशेवर खिलाड़ियों के हिस्से आते थे।

क्रिकेट में संदेह का लाभ (बेनेफिट ऑफ डाउट) हमेशा बल्लेबाज को ही मिलने की एक वजह यह भी है। क्रिकेट बल्लेबाजों का ही खेल इसीलिए बना क्योंकि नियम बनाते समय बल्लेबाजी करने वाले ‘जेंटिलमैन’ को तरजीह दी गई। शौकिया खिलाड़ियों की सामाजिक श्रेष्ठता का ही नतीजा था कि टीम की कप्तान पारंपरिक तौर पर बल्लेबाज ही होता था, इसलिए नहीं कि बल्लेबाज कुदरती तौर पर बेहतर कप्तान होते थे, बल्कि इसलिए कि बल्लेबाज तो आम तौर पर ‘जेंटिलमैन’ ही होते थे। चाहे क्लब की टीम हो या राष्ट्रीय टीम, कप्तान तो शौकिया खिलाड़ी ही होता था।

प्रश्न 8.

पेशेवर खिलाड़ी से क्या आशय है?

उत्तर:

ऐसे खिलाड़ी जो अपने जीवन-यापन के लिए क्रिकेट का खेल खेलते थे, पेशेवर खिलाड़ी कहलाते थे। पेशेवर खिलाड़ियों को वजीफा, चंदा अथवा मैदान के गेट पर इकट्ठा किए गए धन में से कुछ पैसा दिया जाता था। इंग्लैण्ड में क्रिकेट एक मौसमी खेल के रूप में खेला जाता है क्योंकि सर्दियों में तापमान बहुत कम होने के कारण क्रिकेट नहीं खेला जाता है। सर्दियों को क्रिकेट का ऑफ सीजन भी कहा जाता है। (UPBoardSolutions.com) ऑफ सीजन में पेशेवर खिलाड़ी प्रायः खदानों में अथवा अन्य स्थानों पर मजदूरी करते थे। पेशेवर खिलाड़ियों को कभी भी कप्तान नहीं बनाया जाता था। पहली बार 1930 ई0 के दशक में यार्कशायर के एक पेशेवर खिलाड़ी लेन हटन ने अंग्रेजी टीम की कप्तानी की थी।

प्रश्न 9.

क्रिकेट को एक औपनिवेशिक खेल क्यों माना जाता है?

उत्तर:

क्रिकेट को एक औपनिवेशिक खेल इसलिए माना जाता है क्योंकि इंग्लैण्ड के अलावा इस खेल का विस्तार उन्हीं देशों में हुआ जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश थे। क्रिकेट की पूर्व-औद्योगिक विषमताओं ने इसके अन्य देशों में गमन को कठिन बना दिया। इसलिए इसने उन्हीं देशों में अपनी जड़े जमाई जहाँ अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की और शासन किया। इन ब्रिटिश उपनिवेशों (जैसे कि दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज और कीनिया) में क्रिकेट इसलिए लोकप्रिय खेल बन पाया क्योंकि गोरे (UPBoardSolutions.com) बाशिंदों ने इसे अपनाया या फिर जहाँ स्थानीय अभिजात वर्ग ने अपने औपनिवेशिक मालिकों की आदतों की नकल करने की कोशिश की, जैसे कि भारत में।

प्रश्न 10.

इंग्लैण्ड में क्रिकेट के विकास को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

इंग्लैण्ड में क्रिकेट के विकास को हम निम्न रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। इंग्लैंड के ग्रामीण इलाकों में ग्वालों व चरवाहों द्वारा खेले जाने वाले गेंद व डण्डे के खेल से क्रिकेट की उत्पत्ति हुई। ‘बैट’ अंग्रेजी का पुराना शब्द है, जिसका अर्थ है ‘डंडा’ या ‘कुंदा। 17वीं शताब्दी तक यह एक प्रचलित खेल के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका था। सन् 1706 में विलियम गोल्ड ने अपनी कविता में एक क्रिकेट मैच का वर्णन किया था। सन् 1709 में लंदन और कैंट की टीमों के बीच पहला क्रिकेट मैच खेला गया था।

सन् 1710 में कैंब्रिज विश्वविद्यालय तथा सन् 1729 में आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भी क्रिकेट खेला जाने लगा।

सन् 1760 में इंग्लैंड में प्रथम क्रिकेट क्लब की स्थापना हुई। इस क्लब का नाम ‘हैम्बलडन क्लब’ रखा गया। सन् 1787 में इंग्लैण्ड में ‘मेरिलीबोन क्रिकेट क्लब’ (एम.सी.सी) की स्थापना की गई। लार्ड्स के प्रसिद्ध मैदान पर प्रथम मैच 27 जून, 1788 में खेला गया था। इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट की स्थापना सन् 1873 में हुई।

प्रश्न 11.

‘हॉकी’ का राष्ट्रीय खेल के रूप में वर्णन कीजिए।

उत्तर:

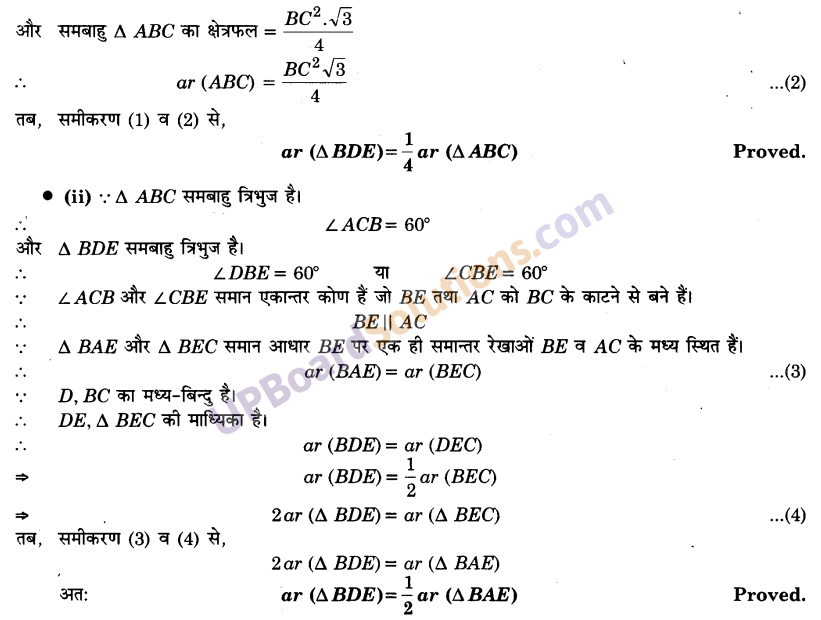

आधुनिक हॉकी खेल का विकास पूर्व काल में ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर खेले जाने वाले परंपरागत खेलों से हुआ। स्कॉटलैण्ड में खेले जाने वाले खेल शिंटी, इंग्लिश व वेल्श के खेल बेंडी व आयरिश हालिंग को आधुनिक हॉकी का आदिम रूप माना जाता है।

दूसरे अन्य खेलों की भाँति हमारे यहाँ भी हॉकी की शुरुआत औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश सेना द्वारा ही की गई थी। पहले हॉकी क्लब की स्थापना 1885-1886 ई0 में कलकत्ता में हुई। ओलंपिक खेलों की हॉकी प्रतिस्पर्धा में भारत को पहली बार 1928 ई० में शामिल किया गया था। इस प्रतिस्पर्धा में ऑस्ट्रिया, जर्मनी, डेनमार्क और स्विट्जरलैण्ड को हराते हुए भारत फाइनल तक जा पहुँचा। फाइनल में भारत ने इंग्लैण्ड को भी शून्य के मुकाबले तीन गोल से मात दे दी।

भारतीय हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जैसे खिलाड़ियों के खेल-कौशल और तीक्ष्णता ने हमारे देश को ओलंपिक के कई स्वर्ण पदक द्वादिलाए। 1928 से 1956 ई0 के बीच भारतीय टीम ने लगातार छः ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। हॉकी की दुनिया में भारतीय वर्चस्व के इस (UPBoardSolutions.com) स्वर्ण युग में भारत ने ओलंपिक में कुल 24 मैच खेले और सभी में सफलता प्राप्त की। इन मैचों में भारतीय खिलाड़ियों ने 178 गोल (प्रति मैच औसतन 7.43 गोल) दागे और विपक्षी टीमें उनके खिलाफ केवल 7 ही गोल कर पाईं। हॉकी में भारत को दो स्वर्ण पदक 1964 ई० के टोकियो ओलंपिक और 1980 ई० के मास्को ओलंपिक में प्राप्त हुए थे।

![]()

प्रश्न 12.

दक्षिण अफ्रीका को लंबे समय तक टेस्ट क्रिकेट से बाहर क्यों रखा गया?

उत्तर:

दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम बहुत समय तक टेस्ट क्रिकेट से बाहर रही क्योंकि वहाँ पर सत्तारूढ़ सरकार ने रंगभेद की नीति अपनायी हुई थी। वहाँ के बहुसंख्यक मूल निवासी काले लोगों को उनके मूलभूत नागरिक अधिकारों से वंचित किया गया था। इन दक्षिण अफ्रीकी मूल निवासियों को क्रिकेट टीम में कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता था। लेकिन इंग्लैण्ड, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैण्ड ने दक्षिण अफ्रीका की टीम के साथ क्रिकेट खेलना जारी रखा। रंगभेद की नीति के कारण भारत, पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के क्रिकेट (UPBoardSolutions.com) टीमों ने दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम का बहिष्कार किया। उस समय भारत-पाकिस्तान के पास आई.सी.सी. में इतनी शक्ति नहीं थी कि वे दूसरे देशों को दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलने से रोक सकें। यह तभी संभव हुआ जब आई.सी.सी. में एशियाई और अन्य अफ्रीकी देशों का प्रभावबढ़ा। किन्तु वर्तमान में वहाँ नेल्सन मण्डेला के दीर्घकालिक लोकतांत्रिक संघर्ष के फलस्वरूप लोकतांत्रिक सरकार है और वहाँ रंगभेद की नीति समाप्त हो चुकी है। रंगभेद की नीति के समाप्ति के साथ अब आई.सी.सी. के सभी देशों के दक्षिण अफ्रीका के साथ क्रिकेट सम्बन्ध स्थापित हो चुके हैं।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

‘औपनिवेशिक भारत में क्रिकेट नस्ल व धर्म के आधार पर संगठन था।’ इस कथन का विश्लेषण कीजिए।

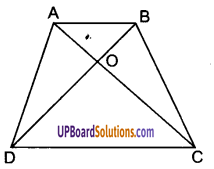

उत्तर:

1721 ई० में कैम्बे में अंग्रेज जहाजियों द्वारा पहली बार भारत में क्रिकेट खेला गया। 1792 ई० में कलकत्ता (कोलकाता) में पहला क्रिकेट क्लब स्थापित किया गया। भारत में क्रिकेट की शुरुआत बम्बई (मुंबई) से मानी जाती है। पारसी भारत का पहला समुदाय था जिसने भारत में क्रिकेट खेलना शुरू किया। पारसियों ने 1848 ई० में बम्बई में पहले भारतीय ओरिएंटल क्रिकेट क्लब की स्थापना की। पारसियों ने क्रिकेट खेलने के लिए खुद का जिमखाना बनाया। टाटा व वाडिया जैसे पारसी व्यवसायी भारतीय (UPBoardSolutions.com) ओरिएंटल क्रिकेट क्लब के वित्त पोषक थे। पारसी जिमखाना क्लब के स्थापित होने के उपरांत यह अन्य भारतीयों के लिए एक उदाहरण बन गया और उन्होंने भी धर्म के आधार पर क्लब बनाने प्रारंभ कर दिए। 1890 के दशक में हिंदू व मुस्लिम जिमखाना के लिए पैसे इकट्टे करने में व्यस्त दिखाई दिए ताकि वे अपने-अपने जिमखाना क्लब स्थापित कर सकें। ब्रिटिश औपनिवेशवादी भारत को एक राष्ट्र नहीं मानते थे।

उनके लिए तो यह जातियों, नस्लों व धर्मों के लोगों का एक समुच्चय था और वे स्वयं को इस उपमहाद्वीप के स्तर पर एकीकृत करने का श्रेय देते थे। उन्नीसवीं सदी के अंत में कई हिन्दुस्तानी संस्थाएँ व आंदोलन जाति व धर्म के आधार पर ही बने क्योंकि औपनिवेशिक सरकार भी इन बँटवारों (UPBoardSolutions.com) को बढ़ावा देती थी और समुदाय आधारित संस्थाओं को तत्काल ही मान्यता दे देती थी। इस प्रकार ऐसी सामुदायिक श्रेणियों के द्वारा दिए गए आवेदन जिनकी औपनिवेशिक सरकार पक्षधर थी, उन्हें मान्यता मिलने के अवसर कहीं अधिक होते थे।

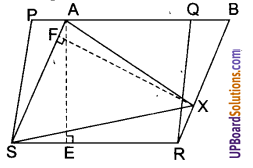

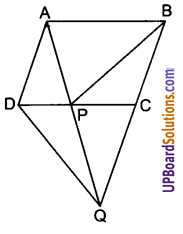

औपनिवेशिक भारत में सबसे मशहूर क्रिकेट टूर्नामेंट खेलनेवाली टीमें क्षेत्र के आधार पर नहीं बनती थीं, जैसा कि आजकल रणजी ट्रॉफी में होता है, बल्कि धार्मिक समुदायों से बनती थीं। इस टूर्नामेंट को शुरू-शुरू में क्वाईंग्युलर या चतुष्कोणीय कहा गया, क्योंकि इसमें चार टीमें-यूरोपीय, पारसी, हिन्दू व मुसलमान खेलती थीं। बाद में यह पेंटांग्युलर या पाँचकोणीय हो गया और द रेस्ट नाम की नई टीम में भारतीय ईसाई जैसे अवशिष्ट समुदायों को सहभागिता दी गई।

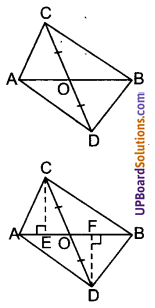

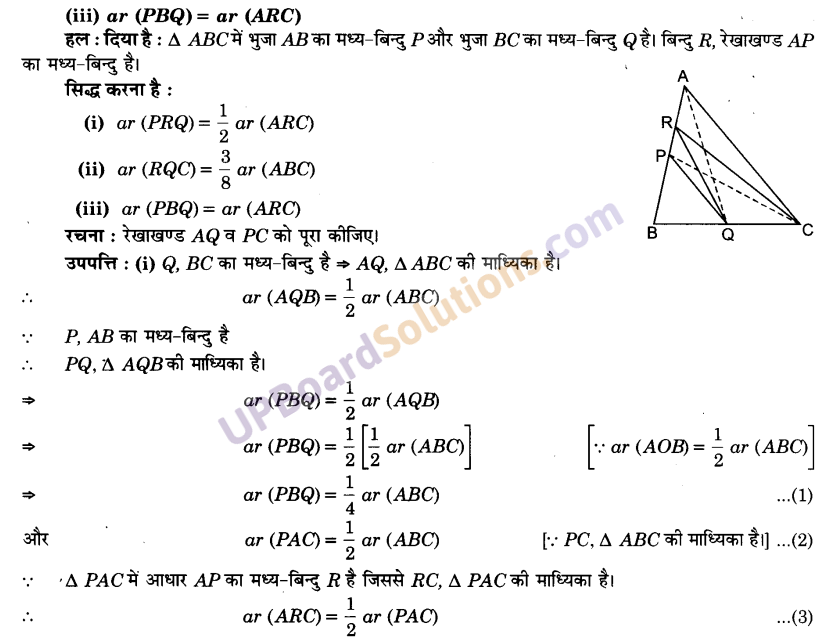

प्रश्न 2.

क्रिकेट के नियमों में समयानुसार परिवर्तन की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए।

उत्तर:

क्रिकेट के खेल का महत्त्व आज इसलिए बढ़ गया है क्योंकि इस खेल को रोचक बनाने के लिए इसमें निरन्तर परिवर्तन किए जाते रहे।

क्रिकेट के खेल में किए गए परिवर्तनों को हम निम्न रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं-

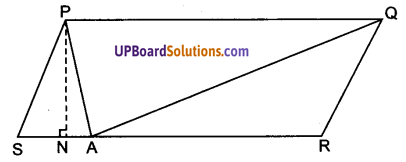

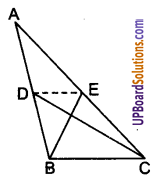

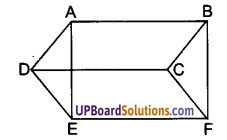

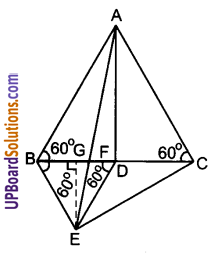

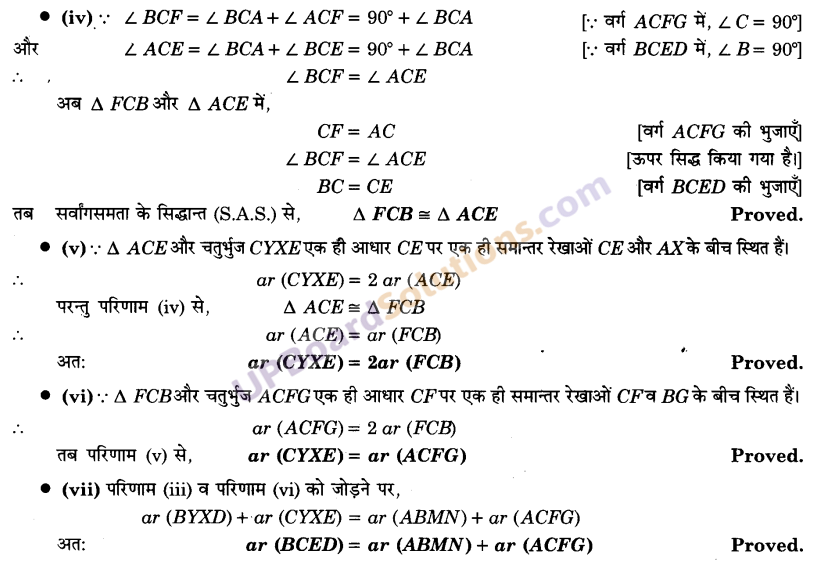

(1) क्रिकेट का मैदान – क्रिकेट के खेल के मैदान का आकार निश्चित नहीं होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्रिकेट के खेल को नियंत्रित एवं संचालित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था आई.सी.सी. ने इस सम्बन्ध में कोई निश्चित नियम नहीं बनाया है। इंग्लैण्ड में क्रिकेट कॉमन्स (गाँव की सामूहिक भूमि) पर खेला जाता था और प्रत्येक गाँव में इस मैदान का आकार पृथक्पृथक् होता था। इसलिए वर्तमान में भी क्रिकेट के (UPBoardSolutions.com) मैदान का आकार अलग-अलग होता है, जोकि स्टेडियम के आकार पर निर्भर करता है। इसमें विकेट से विकेट के बीच की दूरी (पिच) 22 गज (17.68 मी.) होती है।

(2) क्रिकेट की गेंद – क्रिकेट की गेंद का निर्माण चमड़े, ट्वाइन और कॉर्क की सहायता से किया जाता है। पहले गेंद का वजन साढ़े पाँच औंस होता था जो बाद में बढ़ाकर पौने छः औंस हो गया। वर्तमान में इसका वजन 156 ग्राम तथा गेंद की परिधि 8 से 9 इंच होती है। गेंद का रंग दिन के मैच में लाल तथा रात के मैच में सफेद होता है।

(3) बल्ले का आकार – क्रिकेट के बल्ले की आकृति 18वीं सदी के मध्य तक हॉकी-स्टिक की तरह नीचे से मुड़ी हुई होती थी। बल्ले को बाद में लकड़ी के एक साबुत टुकड़े से बनाया जाने लगा। वर्तमान में बल्ले के दो हिस्से होते हैं—ब्लेड या फट्टा जो विलों (बैद) नामके पेड़ की लकड़ी से बनता है और हत्था (हैंडल) बेंत से बनता है। नए नियमों के अनुसार बल्ले की चौड़ाई 44 इंच (10.8 सेमी) तथा इसकी लम्बाई 38 इंच (96.5 सेमी) निर्धारित की गई हैं।

(4) गेंद फेंकने का तरीका – शुरुआती दिनों में क्रिकेट की गेंद को पिच पर लुढ़काकर (अण्डर आर्म) फेंका जाता था। 1761-70 के दशक में गेंद को हवा में लहरा कर फेंकने का प्रज्वलन आरंभ हुआ। इससे गेंदबाजों को विभिन्न लंबाइयों की गेंद फेंकने के साथ-साथ गेंद को घुमाने में भी सहायता मिली। इसके कारण गेंदबाजी में गति, स्पिन तथा स्विंग जैसी तकनीकों का समावेश हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप के गेंदबाजों ने ‘रिवर्स स्विंग’ और ‘दूसरा’ के रूप में गेंदबाजी की नवीन तकनीकों का विकास किया है।

![]()

प्रश्न 3.

‘वाटरलू का युद्ध ईटन के खेल के मैदान में जीता गया।’ इस कथन का क्या निहितार्थ है?

उत्तर:

इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि ब्रिटेन की सैन्य सफलता का रहस्य उसके उत्कृष्ट पब्लिक स्कूलों में बच्चों को शिक्षण के दौरान सिखाए गए नैतिक मूल्यों में निहित था। इन पब्लिक स्कूलों में ईटन सर्वाधिक प्रसिद्ध था। अंग्रेजी आवासीय विद्यालय में अंग्रेज लड़कों को शाही इंग्लैण्ड के तीन अहम् संस्थानों-सेना, प्रशासनिक सेवा व चर्च में कैरियर के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। उन्नीसवीं सदी के शुरुआत (UPBoardSolutions.com) तक टॉमस आर्नल्ड-जो मशहूर रग्बी स्कूल के हेडमास्टर होने के साथ-साथ आधुनिक पब्लिक स्कूल प्रणाली के प्रणेता थे-रग्बी व क्रिकेट जैसे टीम खेलों को पढ़ाई का एक सुनियोजित तरीका मानते थे।

अंग्रेज लड़के अनुशासन, अनुक्रम का महत्त्व, कौशल, स्वाभिमान की रीति-नीति और नेतृत्व क्षमता सीखते थे जो उनकी ब्रिटिश साम्राज्य चलाने में सहायता करते थे। विक्टोरियाई साम्राज्य-निर्माता दुसरे देशों की जीत को यह कह कर सही ठहराते थे कि उन्हें जीतना निःस्वार्थ समाज सेवा थी जिससे पिछड़े समाज ब्रितानी कानून व पश्चिम ज्ञान के संपर्क में आकर सभ्यता का सबक सीख सकते थे।

क्रिकेट ने अभिजात अंग्रेजों की इस शौकिया आत्मछवि को पुष्ट करने में मदद की-जहाँ पर क्रिकेट फायदे या जीत के लिए न होकर केवल सीखने के लिए और ‘स्पिरिट ऑफ फेयरप्ले’ (न्यायोचित खेल भावना) के लिए खेला जाता था।

प्रश्न 4.

क्रिकेट के खेल को ग्रामीण पृष्ठभूमि से किस प्रकार जोड़ा जा सकता है?

उत्तर:

क्रिकेट के खेल की प्रारंभिक पृष्ठभूमि ग्रामीण ही थी। शुरुआत में इसमें समय की कोई सीमा नहीं थी। ग्रामीण इंग्लैण्ड में यह खेल तब तक चलता था जब तक कि एक टीम दूसरी टीम को दोबारा पूरा आउट न कर दे। उल्लेखनीय है। कि ग्रामीण जीवन की गति मंद होती है और क्रिकेट के नियम औद्योगिक क्रान्ति से पहले बनाए गए थे। क्रिकेट के मैदान का आकार अनिश्चित होना भी उसकी ग्रामीण पृष्ठभूमि को इंगित करता है। क्रिकेट मूलतः गाँव की शामिलात जमीन अर्थात् कॉमन्स में खेला जाता था। कॉमन्स का आकार हरेक गाँव में अलग-अलग होता था, इसलिए न तो बाउंड्री तय थी और न ही चौके। जब गेंद भीड़ में घुस जाती तो लोग क्षेत्ररक्षक या फील्डर के लिए रास्ता बना देते थे, ताकि वह आकर गेंद वापस ले जाए। जब सीमा रेखा क्रिकेट की नियमावली का

हिस्सा बनी तब भी, विकेट से उसकी दूरी तय नहीं की गई। क्रिकेट के ग्रामीण पृष्ठभूमि व पूर्व औद्योगिक होने का संकेत इसमें प्रयोग होने वाले सामान से भी मिलता है। (UPBoardSolutions.com) आज भी बल्ला, स्टंप व गिल्लियाँ लकड़ी से बनी होती हैं जबकि गेंद चमड़े, सुतली (ट्वाइन) और कॉर्क से।

‘क्रिकेट के कानून’ बहत वर्षों पहले 1744 ई0 में औद्योगिक क्रांति से पहले लिखे गए थे। उस समय केवल टेस्ट क्रिकेट ही खेला जाता था और इस विशेष खेल की गति उस समय के गाँव के लोगों की सुस्त रफ्तार जिंदगी का सूचक है।

प्रश्न 5.

भारत में क्रिकेट के प्रसार का विवरण प्रस्तुत कीजिए।

उत्तर:

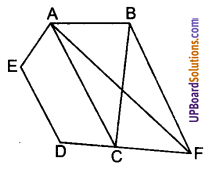

भारत में क्रिकेट की शुरुआत औपनिवेशिक शासन काल में हुई। 1721 ई० में अंग्रेज जहाजियों ने कैम्बे में अपना प्रथम मैच भारत में खेला। भारत में पहला क्रिकेट क्लब कलकत्ता में 1792 ई० में स्थापित किया गया। शुरुआत में भारत में क्रिकेट अभिजात्य वर्ग तक ही सीमित था। यह खेल भारत में 18वीं शताब्दी में अंग्रेज सैनिकों और सिविल सर्वेट्स द्वारा उनके (गोरे लोगों के लिए अधिकृत) क्लबों और जिमखानों में खेला जाता था। भारतीयों द्वारा इस खेल की शुरुआत का श्रेय पारसी समुदाय को जाता है।

अंग्रेजों के संपर्क में आकर सबसे पहले पारसियों ने 1848 ई0 में प्रथम भारतीय क्रिकेट क्लब ‘ओरिएंटेल क्रिकेट क्लब’ की स्थापना बंबई में की। इस क्लब के प्रायोजक टाटा और वाडिया जैसे पारसी व्यवसायी थे। अंग्रेज प्रायः इनके पार्क को घोड़ों द्वारा रौंदकर खराब कर देते थे परंतु (UPBoardSolutions.com) प्रशासन ने इनकी कोई सहायता नहीं की। पारसियों ने क्रिकेट खेलने के लिए ‘पारसी जिमखाना क्लब’ की स्थापना की। 1889 में पारसियों की एक टीम ने अंग्रेजों के बोम्बे जिमखाना को एक मैच में हरा कर भारतीय श्रेष्ठता सिद्ध की।

पारसी जिमखाना क्लब की स्थापना के पश्चात् अन्य भारतीय समुदायों ने भी धर्म के आधार पर क्लब बनाने की शुरुआत की। इससे भारत में सांप्रदायिक एवं नस्ली आधार पर क्लबों का प्रचलन आरंभ हुआ। शीघ्र ही भारत में एक क्वाड्रेग्युलर (चतुष्कोणीय) टूर्नामेंट आरंभ हुआ जिसमें धर्म के आधार पर चार टीमें (यूरोपीय, पारसी, हिंदू तथा मुस्लिम) खेलती थीं। कुछ समय पश्चात् इस टूर्नामेंट में ‘द रेस्ट’ के नाम से पाँचवीं टीम को शामिल किया गया जिसमें भारतीय ईसाई जैसे बचे-खुचे समुदायों को प्रतिनिधित्व दिया गया। धर्म के (UPBoardSolutions.com) आधार पर होने वाले इस टूर्नामेंट के विरुद्ध महात्मा गाँधी सहित अनेक भारतीय नेताओं ने आवाज उठाई परंतु यह टूर्नामेंट 1947 ई० तक चलता रहा। 1947 ई0 में स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत इस टूर्नामेंट के स्थान पर नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन शुरू हुआ जिसे वर्तमान में रणजी ट्राफी के नाम से जाना जाता है।

![]()

प्रश्न 6.

क्रिकेट के अतंर्राष्ट्रीय विस्तार का संक्षेप में विवरण दीजिए।

उत्तर:

क्रिकेट का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार इस प्रकार है-

(क) इंग्लैण्ड और ऑस्ट्रेलिया के बीच सन् 1871 में खेले गए क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया की जीत हुई। इस पराजय के विरोध में कुछ अंग्रेज महिलाओं ने ‘वेल्स को जलाकर इंग्लिश क्रिकेट का दाह संस्कार सा कर दिया। वेल्स की उस राशि को ऑस्ट्रेलिया की टीम को सौंप दिया गया। तभी से ये दोनों टीमें एक-दूसरे के विरुद्ध एसेज के लिए खेलती हैं।

(ख) इंग्लैण्ड में 1909 ई0 में ‘इंपीरियल क्रिकेट कान्फ्रेंस’ (आई.सी.सी.) की स्थापना हुई तथा इसी के साथ क्रिकेट को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी मिली। इंग्लैण्ड के अलावा आस्ट्रेलिया व दक्षिण अफ्रीका भी इसके सदस्य बने। सन् 1926 में भारत, वेस्टइंडीज एवं न्यूजीलैंड भी इसके सदस्य बन गए। सन् 1952 में पाकिस्तान भी इसका सदस्य बन गया। सन् 1971 में रंगभेद नीति के कारण दक्षिण अफ्रीका की (UPBoardSolutions.com) सदस्यता समाप्त कर दी गई। सन् 1965 में इस कांफ्रेंस का नाम बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट कांफ्रेंस’ (आई.सी.सी.) रख दिया गया। समय के साथ-साथ अन्य देश भी (राष्ट्रमंडल देशों के अतिरिक्त) इसके सदस्य बनते गए।

वर्तमान समय में इंग्लैण्ड, ऑस्ट्रेलिया, भारत, श्रीलंका, वेस्टइंडीज, न्यूजीलैण्ड, पाकिस्तान, अमेरिका, अर्जेंटीना, कनाडा, डेनमार्क, कीनिया, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, हॉलैंड, बरमूडा, फिजी, सिंगापुर, हांगकांग, इजराइल व मलेशिया आदि देश इसके सदस्य या सहसदस्य हैं। क्रिकेट के इतिहास का प्रथम एकदिवसीय मैच 5 जनवरी, 1971 ई० को इंग्लैण्ड और आस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। इसमें 40 ओवर प्रति पारी रखे गए। एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों के आयोजन व विकास का श्रेय भी इंग्लैण्ड को जाता है। इंग्लैण्ड के प्रयासों के फलस्वरूप ही इंग्लैण्ड में प्रथम विश्वकप का आयोजन हुआ। इस विश्व कप क्रिकेट में आठ देशों की टीमों ने भाग लिया था। इस विश्व कप में क्रिकेट के फाइनल में वेस्टइंडीज ने आस्ट्रेलिया को 17 रनों से हराया था।

Hope given UP Board Solutions for Class 9 Social Science History Chapter 7 are helpful to complete your homework.

If you have any doubts, please comment below. UP Board Solutions try to provide online tutoring for you.