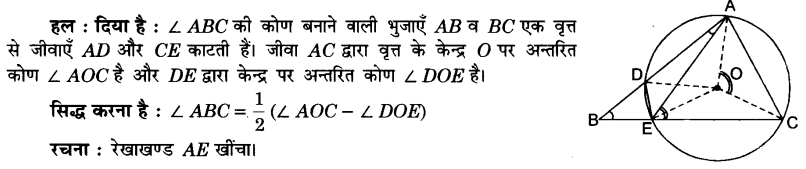

UP Board Solutions for Class 9 Maths Chapter 8 Quadrilaterals (चतुर्भुज)

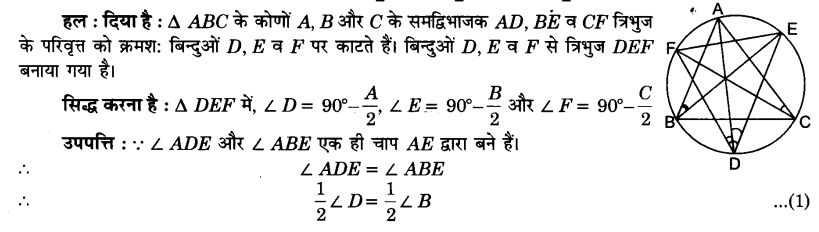

These Solutions are part of UP Board Solutions for Class 9 Maths. Here we have given UP Board Solutions for Class 9 Maths Chapter 8 Quadrilaterals (चतुर्भुज).

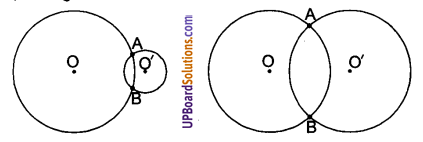

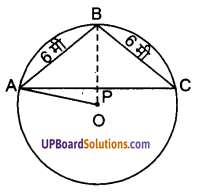

प्रश्नावली 8.1

प्रश्न 1.

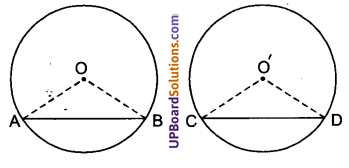

एक चतुर्भुज के कोण 3 : 5 : 9 : 13 के अनुपात में हैं। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए।

हल :

चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3 : 5 : 9 : 13 है।

अतः माना कि चतुर्भुज के कोण क्रमशः 3x, 6x, 9x और 13x हैं।

चतुर्भुज के (अन्तः) कोणों का योग = 360°

3x + 5x + 9x + 13x = 360°

⇒ 30x = 360°

⇒ x = 12°

पहला कोण = 3x = 3 x 12 = 36°

दूसरा कोण = 5x = 5 x 12 = 60°

तीसरा कोण = 9x = 9 x 12 = 108°

तथा चौथा कोण = 13x = 13 x 12 = 156°

अतः चतुर्भुज के कोण क्रमशः 36°, 60°, 108° व 156° हैं।

![]()

प्रश्न 2.

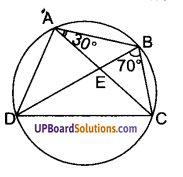

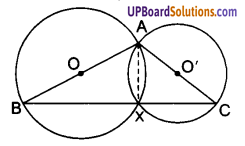

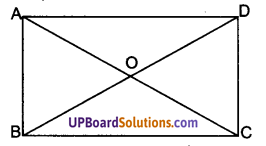

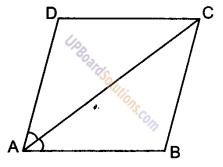

यदि एक समान्तर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत है।

हल :

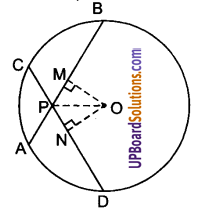

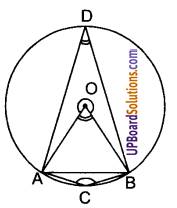

दिया है : चतुर्भुज ABCD एक समान्तर चतुर्भुज है। जिसमें विकर्ण AC = BD है। विकर्णो का प्रतिच्छेद बिन्दु O है।

सिद्ध करना है : चतुर्भुज ABCD एक आयत है।

उपपत्ति : समान्तर चतुर्भुज ABCD के बिकर्ण AC और BD हैं जो O पर प्रतिच्छेद करते हैं।

तथा AC = BD

AO + OC = BO + OD (चित्र से) …(1)

AC और BD समान्तर चतुर्भुज के विकर्ण हैं और बिन्दु O पर काटते हैं।

AO = OC और BO = OD ……(2)

तब समीकरण (1) व (2) से,

AO + AO = BO + BO

⇒ AO = BO

AO = BO = CO = OD

तब ∆OAD में,

AO = OD

⇒ ∠ADO = ∠DAO (त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं।)

∠AOB, ∆OAD का बहिष्कोण है।

∠AOB = ∠DAO + ∠ADO

⇒ ∠AOB = DAO + ∠DAO (∠ADO = ∠DAO)

⇒ ∠AOB = 2 ∠DAO …(3)

और ∆OAB में भी, AO = OB ⇒ ∠ABO = ∠BAO (त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं।)

∠AOD, ∆OAB का बहिष्कोण है,

∠AOD = ∠BAO + ∠ABO

∠AOD = ∠ BAO + ∠BAO (∠ABO = ∠BAO)

∠AOD = 2 ∠BAO …(4)

समीकरण (3) व (4) को जोड़ने पर,

∠AOB + ∠AOD = 2 ∠DAO + 2 ∠BAO

⇒ ∠BOD = 2 (∠DAO + ∠BAO) = 2 ∠BAD (चित्र से)

2 ∠BAD = 180° (क्योंकि BOD एक ऋजु रेखा है।)

∠BAD = 90°

चतुर्भुज ABCD में ∠A = 90°

चतुर्भुज ABCD एक समान्तर चतुर्भुज है

तथा ∠A + ∠D = 180° (अन्त:कोणों का योग)

∠D = ∠A = ∠D = 90° (∠A = 90°)

तब ∠B और ∠C में से भी प्रत्येक 90° होगा।

समान्तर चतुर्भुज ABCD में, AB = CD और BC = DA

और ∠A = ∠B = ∠C = ∠D = 90°

अतः समान्तर चतुर्भुज ABCD एक आयत है।

Proved.

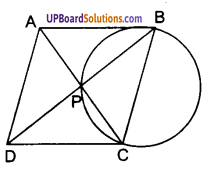

प्रश्न 3.

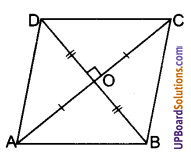

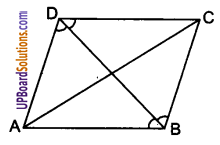

दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें, तो वह एक समचतुर्भुज होता है।

हल :

ज्ञात है : एक चतुर्भुज ABCD जिसके विकर्ण AC और BD एक-दूसरे को बिन्दु D 0 पर परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं।

अर्थात् ∠AOD = ∠COD = 90°

तथा OA = OC तथा OB = OD

सिद्ध करना है : चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है।

उपपत्ति: ∆AOD

तथा ∆COB में, OA = OC (दिया है।)

∠AOD = ∠ COB (शीर्षाभिमुख कोण हैं।)

OD = OB (दिया है।)

∆AOD = ∆COB (S.A.S. से)

∠OAD = ∠OCB (C.P.C.T.)

परन्तु ∠OAD = ∠CAD

तथा ∠OCB = ∠ACB

∠CAD = ∠ACB

इससे प्रदर्शित होता है कि AD और BC को तिर्यक रेखा AC द्वारा काटने पर बने एकान्तर अन्त: कोण CAD तथा ACB बराबर हैं जो केवल तभी सम्भव है जबकि AD एवं BC एक-दूसरे के समान्तर हों।

AD एवं BC एक-दूसरे के समान्तर हैं। …(1)

इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कि AB एवं DC एक-दूसरे के समान्तर हैं।

इस प्रकार सिद्ध हुआ कि ABCD एक समान्तर चतुर्भुज है।

अब हम दिखाएँगे कि AB = BC = CD = DA

∆AOD तथा ∆COD में,

OA = OC (दिया है।)

∠AOD = ∠COD = 90° (दिया है।)

OD = OD (उभयनिष्ठ है।)

∆AOD = ∆COD (S.A.S. से)

AD = CD (C.P.C.T.)

इससे प्रदर्शित होता है कि ABCD एक ऐसा समान्तर चतुर्भुज है जिसकी क्रमागत भुजाओं का एक युग्म AD, CD बराबर है।

अतः समान्तर चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है।

Proved.

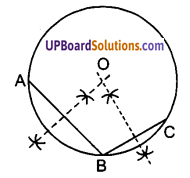

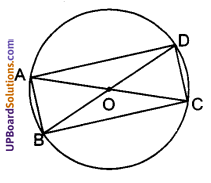

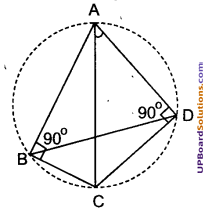

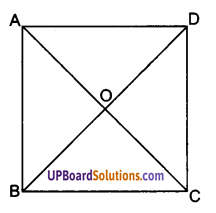

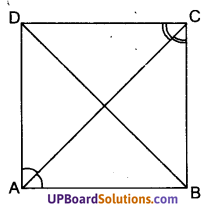

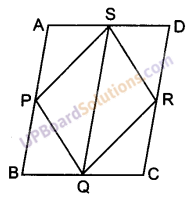

प्रश्न 4.

दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं।

हल :

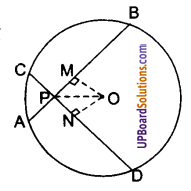

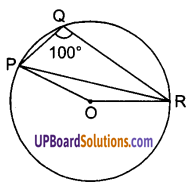

दिया है : चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है जिसके विकर्ण AC और BD परस्पर बिन्दु O पर काटते हैं। सिद्ध करना है:

AC = BD और ∠AOB एक समकोण या 90° उपपत्ति: चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है।

AB = BC = CD = DA

∠A = ∠B= ∠C = ∠D = 90°

तब ∆ABC और ∆BCD समकोण त्रिभुज हैं।

अब ∆ABC और ∆DCB में,

AB = DC (वर्ग की भुजाएँ हैं।)

∠B= ∠C (प्रत्येक 90°)

BC = BC (उभयनिष्ठ भुजा है।)

∆ABC = ∆DCB (S.A.S. से)

AC = BD (C.P.C.T.)

चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है।

AB = BC = CD = DA

AB = CD और BC = DA

चतुर्भुज ABCD एक समान्तर चतुर्भुज भी है।

इसके विकर्ण AC तथा BD परस्पर (बिन्दु O पर) समद्विभाजित करेंगे।

AO = BO = CO = DO

अब ∆AOB और ∆COB में,

AO = CO (ऊपर सिद्ध किया है।)

AB = CB (वर्ग की भुजाएँ हैं।)

BO = BO (उभयनिष्ठ भुजा है।)

∆AOB = ∆COB (S.S.S. से)

∠AOB = ∠COB (C.P.C.T.) …(1)

परन्तु AOC (विकर्ण) एक ऋजु रेखा है,

∠AOB + ∠BOC = 180°

समीकरण (1) व (2) के हल से,

∠AOB = ∠COB = 90°

अतः वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं।

Proved.

प्रश्न 5.

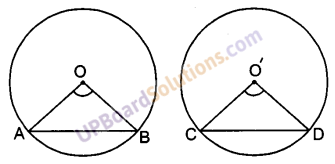

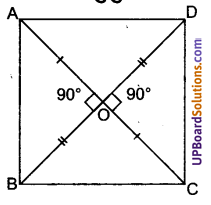

दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों और वे परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक वर्ग होता है।

हल :

दिया है: ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण AC और BD बराबर हैं तथा एक-दूसरे को बिन्दु O पर इस प्रकार काटते हैं कि AO = OC तथा BO = OD तथा AC ⊥ BD

सिद्ध करना है : चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है।

उपपत्ति : चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिन्दु O पर समद्विभाजित करते हैं।

चतुर्भुज ABCD एक समान्तर चतुर्भुज है।

AB = CD …(1)

तथा AB || CD …(2)

अब ∆ABC और ∆DCB में,

AB = DC (ऊपर सिद्ध किया है।)

AC = DB (दिया है।)

BC = BC (उभयनिष्ठ भुजा है।)

∆ABC = ∆DCB (S.S.S. से)

∠B = ∠C (C.P.C.T.) …(3)

AB || CD समीकरण (2) से, और BC एक तिर्यक प्रतिच्छेदी रेखा है।

∠B + ∠C = 180° (अन्त:कोणों का योग) …(4)

समीकरण (3) व (4) से,

∠B = 90° और ∠C = 90°

इस प्रकार चतुर्भुज ABCD एक ऐसा समान्तर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90° है।

AC = BD और ये बिन्दु O पर परस्पर समद्विभाजित होते हैं।

AO = BO = CO = DO

AC ⊥ BD ⇒ ∠AOB = 90° तथा ∠ BOC = 90°

तब ∆AOB तथा ∆COB में,

AO = CO (विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं।)

∠AOB= ∠COB (प्रत्येक समकोण है।)

BO = BO (दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा है।)

∆AOB = ∆COB (S.A.S. से)

AB = BC (C.P.C.T.)

तब चतुर्भुज ABCD में,

AB = BC, AB = CD और BC = DA

AB = BC = CD = DA और ∠B = 90°

अर्थात् चारों भुजाएँ बराबर हैं और अन्त:कोण समकोण हैं।

अतः चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है।

Proved.

![]()

प्रश्न 6.

समान्तर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC, ∠A को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि

(i) यह ∠C को भी समद्विभाजित करता है।

(ii) ABCD एक समचतुर्भुज है।

हल :

दिया है : चतुर्भुज ABCD एक समान्तर चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण AC, ∠A को समद्विभाजित करता है

अर्थात् ∠ BAC = ∠DAC

सिद्ध करना है :

(i) विकर्ण AC, ∠C को भी समद्विभाजित करता है।

(ii) ABCD एक समचतुर्भुज है।

उपपत्ति : (i) चतुर्भुज ABCD एक समान्तर चतुर्भुज है।

AB || CD तथा BC || DA

AB || CD और AC एक तिर्यक रेखा है।

∠ BAC = ∠ACD (एकान्तर कोण) …(1)

इसी प्रकार, BC || DA और AC एक तिर्यक रेखा है।

∠DAC = ∠ACB (एकान्तर कोण) …(2)

AC, ∠A को समद्विभाजित करता है।

∠BAC = ∠DAC

समीकरण (1) व (2) से,

∠ACB = ∠ACD

अर्थात् AC, ∠C को भी समद्विभाजित करती है।

(ii) ∠BAC = ∠DAC और ∠DAC = ∠ACB

∠BAC = ∠ACB

तब ∆ABC में,

∠BAC = ∠ACB

BC = AB (त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएँ समान होती हैं।)

परन्तु ABCD एक समान्तर चतुर्भुज है।

AB = CD तथा BC = DA

AB = BC = CD = DA

चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज होगा।

Proved.

प्रश्न 7.

ABCD एक समचतुर्भुज है। दर्शाइए विकर्ण AC कोणों A और C दोनों को समद्विभाजित करता है तथा विकर्ण BD, कोणों B और D दोनों को समद्विभाजित करता है।

हल :

दिया है : ABCD एक समचतुर्भुज है।।

सिद्ध करना है : विकर्ण AC, ∠A और ∠C दोनों को समद्विभाजित करता है

तथा विकर्ण BD, ∠B तथा ∠D दोनों को समद्विभाजित करता है।

उपपत्ति : चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है।

AB = BC = CD = DA

∆ABC में,

AB = BC के ∠ACB = ∠BAC …(1) (त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं।)

समचतुर्भुज एक समान्तर चतुर्भुज भी होता है।

AB || CD और AC तिर्यक रेखा है।

∠BAC = ∠ACD (एकान्तर कोण) …(2)

समीकरण (1) व (2) से,

∠ACB = ∠ACD (एकान्तर कोण) …(3)

अर्थात् AC, ∠C का समद्विभाजक है।

BC || DA तथा AC तिर्यक रेखा है के

∠ACB= ∠DAC (एकान्तर कोण) …(4)

तब समीकरण (1) व (4) से,

∠DAC = ∠BAC

अर्थात् AC, ∠A का समद्विभाजक है।

अतः AC, ∠A व ∠C दोनों का समद्विभाजक है।

BC || DA और BD तिर्यक रेखा है।

∠ADB = ∠CBD (एकान्तर कोण) …(5)

इसी प्रकार ∠ABD = ∠ BDC (एकान्तर कोण) …(6)

और : ∆BCD में,

BC = CD ⇒ ∠BDC = ∠CBD …(7)

(त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं।)

तब समीकरण (5) व (7) से,

∠ADB = ∠BDC

अर्थात् BD, ∠D का समद्विभाजक है।

समीकरण (6) व (7) से,

∠ABD = ∠CBD

अर्थात् BD, ∠B का समद्विभाजक है।

BD, ∠B व ∠D दोनों का समद्विभाजक है।

अत: विकर्ण AC, ∠A व ∠C को समद्विभाजित करता है और BD, ∠B व ∠D को समद्विभाजित करता है।

Proved.

प्रश्न 8.

ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC दोनों कोणों A व C को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि

(i) ABCD एक वर्ग है।

(ii) BD, दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है।

हल :

दिया है : चतुर्भुज ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC, ∠A व ∠C दोनों को समद्विभाजित करता है।

BD आयत का दूसरा विकर्ण है।

सिद्ध करना है :

(i) चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है।

(ii) BD, ∠B और ∠D दोनों को समद्विभाजित करता है।

उपपत्ति : (i) चतुर्भुज ABCD एक आयत है।

AB = CD तथा ∠A = 90°

विकर्ण AC, ∠A तथा ∠C दोनों को समद्विभाजित करता है।

∠BAC = ∠DAC और ∠BCA = ∠DCA

∆ABC तथा ∆ADC में,

∠BAC =∠DAC (दिया है।)

AC = AC (उभयनिष्ठ भुजा है।)

∠BCA = ∠DCA (दिया है।)

∆ABC = ∆ADC (A.S.A. से)

AB = DA (C.P.C.T.) …(1)

चतुर्भुज ABCD में,

AB = CD; BC = DA;

AB = BC = CD = DA

तथा ∠A = 90° [समीकरण (1) से ]

अतः चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है।

Proved.

(ii) ∆BCD में,

BC = CD ⇒ BDC = ∠CBD (त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं।)

अब वर्ग की सम्मुख भुजाएँ समान्तर होती हैं।

अर्थात AB || CD और BD तिर्यक रेखा है।

∠BDC = ∠ABD (एकान्तर कोण) …(2)

समीकरण (1) व (2) से,

∠ABD = ∠CBD

अर्थात् BD, ∠B का समद्विभाजक है।

इसी प्रकार, BC || DA और BD तिर्यक रेखा है।

∠CBD = ∠ADB (एकान्तर कोण) …(3)

समीकरण (1) व (3) से,

∠BDC = ∠ADB

अर्थात् BD, ∠D का समद्विभाजक है।

अत: BD, ∠B तथा ∠D दोनों को समद्विभाजित करता है।

Proved.

![]()

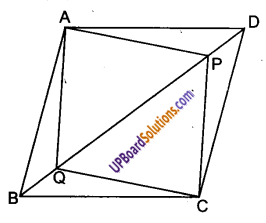

प्रश्न 9.

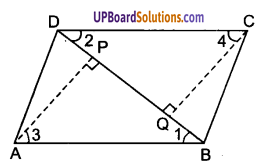

समान्तर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिन्दु P और Q इस प्रकार स्थित हैं कि DP = BQ है। दर्शाइए कि

(i) ∆APD = ∆CQB

(ii) AP = CQ

(iii) ∆AQB = ∆CPD

(iv) AQ = CP

(v) APCQ एक समान्तर चतुर्भुज है।

हल :

दिया है : चतुर्भुज ABCD एक समान्तर चतुर्भुज है और BD उसका एक विकर्ण है।

BD पर P और Q दो बिन्दु इस प्रकार स्थित हैं कि DP = BQ है।

AP, AQ, CP वे C रेखाखण्ड खींचे गए हैं जिनसे चतुर्भुज APCQ बनता है।

सिद्ध करना है :

(i) ∆APD = ∆CQB

(ii) AP = CQ

(iii) ∆AQB = ∆CPD

(iv) AQ = CP

(v) APCQ एक समान्तर चतुर्भुज है।

उपपत्ति : चतुर्भुज ABCD समान्तर चतुर्भुज है ।

AB = CD तथा और

AB || CD तथा BC|| DA

(i) BC || DA और BD एक तिर्यक रेखा है।

∠ADB = ∠CBD ⇒ ∠ADP = ∠CBQ (एकान्तर कोण)

अब, ∆APD और ∆CQB में,

DA = BC (दिया है।)

∠ADP = ∠CBQ (ऊपर सिद्ध किया है।)

DP = BQ (दिया है।)

∆APD = ∆CQB (S.A.S. से)

Proved.

(ii) ∆APD = ∆CQB

AP = CQ (C.P.C.T.)

Proved.

(iii) AB || CD और BD तिर्यक रेखा है।

∠ABD = ∠BDC के ∠ABQ = ∠PDC (एकान्तर कोण)

अब ∆AQB और ∆CPD में, AB = CD (दिया है।)

∠ABQ = ∠PDC (ऊपर सिद्ध किया है।)

BQ = DP (दिया है।)

∆AQB = ∆CPD (S.A.S. से)

Proved.

(iv) ∆AQB = ∆CPD

AQ = CP (C.P.C.T.)

Proved.

(v) चतुर्भुज APCR में सम्मुख भुजाएँ AP = CQ और AQ = CP [भाग (i) तथा (iv) से]

अत: चतुर्भुज APCQ एक समान्तर चतुर्भुज है।

Proved.

प्रश्न 10.

ABCD एक समान्तर चतुर्भुज है तथा AP और CQ शीर्षों A और C से विकर्ण BD पर क्रमशः लम्ब हैं। दर्शाइए कि

(i) ∆APB = ∆CQD

(ii) AP = CQ

हल :

दिया है: चतुर्भुज ABCD एक समान्तर चतुर्भुज है जिसका एक विकर्ण BD है।

BD पर शीर्ष A से AP और शीर्ष C से CQ लम्ब खींचा गया है।

सिद्ध करना है :

(i) ∆APB = ∆CQD

(ii) AP = CQ

उपपत्ति:

(i) चतुर्भुज ABCD एक समान्तर चतुर्भुज है।

AB = CD तथा AB || CD

AB || CD और विकर्ण BD एक तिर्यक रेखा है।

∠ABD = ∠BDC (एकान्तर कोण)

∠1 = ∠2

AP ⊥ BD ⇒ ∠APB= 90°

∆APB में, ∠PAB = 180° – (∠APB + ∠ABP) (त्रिभुज के अन्त:कोणों का योग 180° होता है।)

∠PAB = 180° – (90° + ∠1) = 90° – ∠1

∠3 = 90° – ∠1

इसी प्रकार, CQ ⊥ BD ⇒ ∠CQD = 90°

∆CQD में,

∠QCD = 180° – (∠CQD + ∠CDQ)

= 180° – 90° – ∠2 = 90° – ∠2

∠4 = 90° – 21 (∠1 = ∠2)

∠3 = 90° – ∠1 और ∠4 = 90° – ∠1

∠3 = ∠4 …(2)

तब ∆APB और ∆CQD की तुलना करने पर,

∠1 = ∠2 [समीकरण (1) से]

AB = CD (दिया है।)

∠3 = ∠4 [समीकरण (2) से]

∆APB = ∆CQD (A.S.A. से)

Proved.

(ii) ∆APB = ∆CQD

AP = CQ (C.P.C.T.)

Proved.

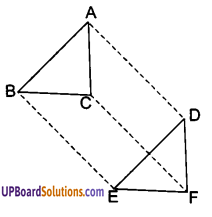

प्रश्न 11.

∆ABC और ∆DEF में, AB = DE, AB || DE, BC = EF और BC || EF है। शीर्षों A, B और C को क्रमशः शीर्षों D, E और F से जोड़ा जाता है। दर्शाइए कि

(i) चतुर्भुज ABED एक समान्तर चतुर्भुज है।

(ii) चतुर्भुज BEFC एक समान्तर चतुर्भुज है।

(iii) AD || CF और AD = CF है।

(iv) चतुर्भुज ACFD एक समान्तर चतुर्भुज है।

(v) AC = DF है।

(vi) ∆ABC = ∆DEF है।

हल :

दिया है : ∆ABC और ∆DEF दो त्रिभुज हैं जिनमें AB = DE और AB || DE तथा BC = EF और BC || EF हैं। शीर्षों A, B व C को क्रमशः शीर्षों D, E व F से ऋजु रेखाखण्डों द्वारा जोड़ा गया है।

सिद्ध करना है :

(i) चतुर्भुज ABED एक समान्तर चतुर्भुज है।

(ii) चतुर्भुज BEFC एक समान्तर चतुर्भुज है।

(iii) AD || CF और AD = CF है।

(iv) चतुर्भुज ACFD एक समान्तर चतुर्भुज है।

(v) AC = DF है।

(vi) ∆ABC = ∆DEF है।

उपपत्ति :

(i) चतुर्भुज ABED में,

AB = DE और AB || DE

चतुर्भुज ABED की सम्मुख भुजाओं AB वे DE का एक युग्म बराबर और समान्तर है।

अत: चतुर्भुज ABED एक समान्तर चतुर्भुज है।

Proved.

(ii) चतुर्भुज BEFC में, BC = EF और BC || EF

चतुर्भुज BEFC की सम्मुख भुजाओं BC और EF का एक युग्म बराबर और समान्तर है।

अतः चतुर्भुज BEFC एक समान्तर चतुर्भुज है।

Proved.

(iii) चतुर्भुज ABED समान्तर चतुर्भुज है।

AD = BE और AD || BE चतुर्भुज BEFC एक समान्तर चतुर्भुज है।

BE = CF

BE || CF दोनों को मिलाकर,

AD = BE = CF और AD || BE || CF

अतः AD = CF और AD || CF

Proved.

(iv) चतुर्भुज ACFD में,

AD = CF और AD || CF

अर्थात् सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समान्तर है।

अतः चतुर्भुज ACFD एक समान्तर चतुर्भुज है।

Proved.

(v) चतुर्भुज ACFD एक समान्तर चतुर्भुज है।

सम्मुख भुजाओं के युग्म बराबर होंगे।

अत: AC = DF

Proved.

(vi) ∆ABC और ∆DEF की तुलना करने पर,

AB = DE (दिया है।)

AC = DF (अभी सिद्ध किया है।)

BC = EF (दिया है।)

∆ABC = ∆DEF (S.S.S. से)

Proved.

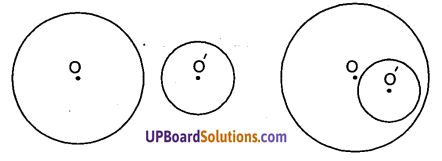

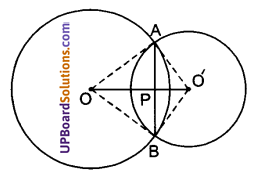

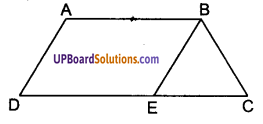

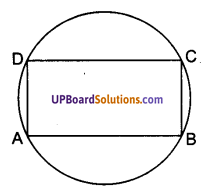

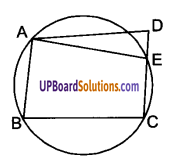

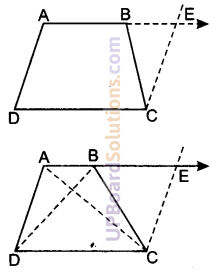

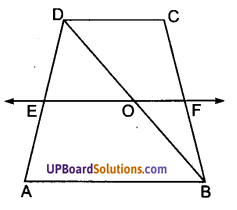

प्रश्न 12.

ABCD एक समलम्ब है, जिसमें AB || DC और AD = BC है। दर्शाइए कि

(i) ∠A = ∠B

(ii) ∠C = ∠D

(iii) ∆ABC = ∆BAD

(iv) विकर्ण AC = विकर्ण BD

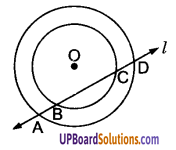

हल :

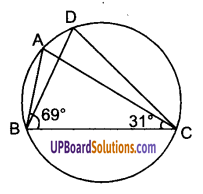

दिया है : चतुर्भुज ABCD एक समलम्ब है, जिसमें AB || DC और AD = BC है।

सिद्ध करना है :

(i) ∠A = ∠B

(ii) ∠C = ∠D

(iii) ∆ABC = ∆BAD

(iv) विकर्ण AC = विकर्ण BD

रचना : विकर्ण AC तथा BD खींचे।

AB को आगे बढ़ाया और बिन्दु C से DA के समान्तर रेखा खींची जो बढ़ी हुई ABP को बिन्दु E पर काटे।

उपपत्ति : (i) : समलम्ब चतुर्भुज ABCD में AB|| DC और AB को बढ़ाया गया है।

AE || DC और AD || CE (रचना से) …(2)

चतुर्भुज ADCE एक समान्तर चतुर्भुज है।

∠DAE = ∠DCE (सम्मुख कोण) …(3)

∠ADC = ∠AEC (सम्मुख कोण) …(4)

AB || DC और BC एक तिर्यक रेखा है

∠BCD = ∠CBE (एकान्तर कोण) …(5)

चतुर्भुज ADCEएक समान्तर चतुर्भुज है।

AD = CE परन्तु दिया है कि

AD = BC

BC = CE

∠BEC = ∠CBE (त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं।) …(6)

अब समान्तर चतुर्भुज ADCE में,

∠A = ∠DCE (समीकरण (3) से)

= ∠ BCD +∠BCE (चित्र से)

=∠CBE +∠BCE (समीकरण (5) से)

= ∠ BEC+∠BCE (समीकरण (6) से)

= ∠CBA (∠CBA, ∆BCE का बहिष्कोण है।)

∠A = ∠B (समलम्ब ABCD में)

Proved.

(ii) AB || CD और AD तिर्यक रेखा है।

∠A + ∠D = 180° (अन्त:कोणों का योग)

∠D = 180° – ∠A

∠D = 180° – ∠B [∠A= ∠B भाग (i) से)]

इसी प्रकार, AB || CD और BC तिर्यक रेखा है।

∠ABC + ∠BCD = 180° (अन्त:कोणों का योग)

∠ BCD = 180° – ∠ABC

∠C = 180° – ∠B

तब ∠C व ∠D की तुलना करने पर,

∠C = ∠D

Proved.

(iii) ∆ABC और ∆BAD में,

BC = AD (दिया है।)

∠A = ∠B [भाग (1) से)]

AB = AB (उभयनिष्ठ भुजा है।)

∆ABC = ∆BAD (S.A.S. से)

(iv) ∆ABC = ∆BAD

AC = BD (C.P.C.T.)

अतः समलम्ब का विकर्ण AC = विकर्ण BD

Proved.

![]()

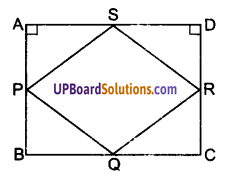

प्रश्नावली 8.2

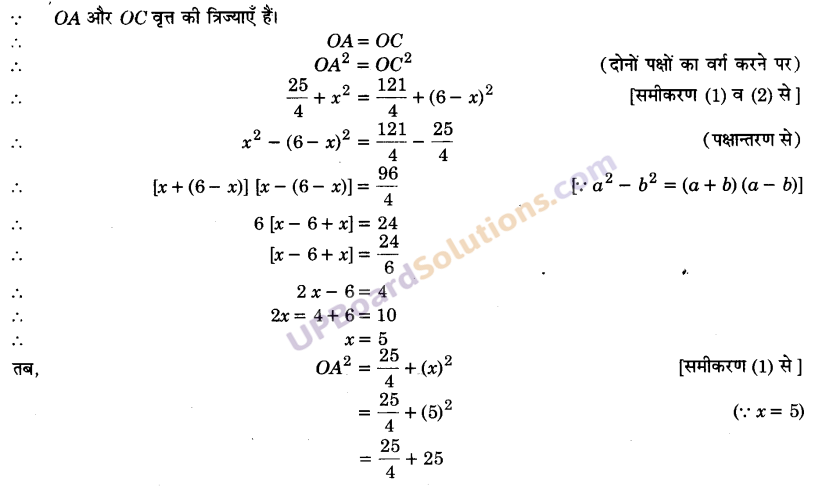

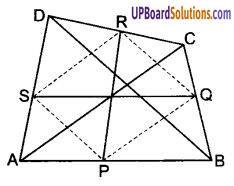

प्रश्न 1.

ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें P, Q, R और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य-बिन्दु हैं। AC उसका एक विकर्ण है। दर्शाइए कि

(i) SR || AC और SR = [latex]\frac { 1 }{ 2 }[/latex] AC है।

(ii) PQ = SR है।

(iii) PQRS एक समान्तर चतुर्भुज है।

हल :

दिया है : चतुर्भुज ABCD में P, Q, R व S क्रमश: भुजाओं AB, BC, CD व DA के मध्ये-बिन्दु हैं।

P, Q, R व S को ऋजु रेखाखण्ड PQ, QR, RS व SP द्वारा जोड़कर चतुर्भुज PQRS प्राप्त किया गया है।

सिद्ध करना है :

(i) SR || AC और SR = AC

(ii) PQ = SR

(iii) PQRS एक समान्तर चतुर्भुज है।

उपपत्ति : (i) ∆ACD में,

CD का मध्य-बिन्दु R तथा AD का मध्य-बिन्दु S है।

किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य-बिन्दुओं को मिलाने वाला रेखाखण्ड तीसरी भुजा के समान्तर और तीसरी भुजा का आधा होता है।

अतः रेखाखण्ड SR || AC और SR = [latex]\frac { 1 }{ 2 }[/latex] AC होगा। …(1)

Proved.

(ii) ∆ABC में, AB का मध्य-बिन्दु P है और BC का मध्यबिन्दु Q है।

रेखाखण्ड PQ || AC और PQ = [latex]\frac { 1 }{ 2 }[/latex] AC

अब (1) और (2) से

PQ || SR और PQ = SR

अतः PQ = SR

Proved.

(iii) ऊपर सिद्ध हुआ है कि PQ || SR और PQ = SR

चतुर्भुजं PQRS में P और RS सम्मुख भुजाओं का युग्म है जो परस्पर बराबर भी है और समान्तर भी।

अत: चतुर्भुज PQRS एक समान्तर चतुर्भुज होगी।

Proved.

प्रश्न 2.

ABCD एक समचतुर्भुज है और P, Q, R, S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य-बिन्दु हैं। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है।

हल :

दिया है: ABCD एक समचतुर्भुज है। जिसकी भुजाओं AB, BC, CD, DA के मध्य-बिन्दु क्रमशः P, Q, R, S हैं।

सिद्ध करना है : PQRS एक आयत है।

रचना : रेखाखण्ड QS को मिलाया।

उपपत्ति : ABCD एक समचतुर्भुज है,

AB = BC = CD = DA

तथा ∠A = ∠C और ∠B = ∠D

P, Q, R, S क्रमश: AB, BC, CD, DA के मध्य-बिन्दु हैं।

AP = BP = BQ = CQ = CR = RD = DS = AS

∆APS और ∆QCR में,

AP = CR (दिया है।)

∠A = ∠C (दिया है।)

AS = CQ (दिया है।)

∆APS = ∆CRQ (S.A.S. से)

PS = QR (C.P.C.T.) …(1)

∆PBQ तथा ∆RDS में,

BP = DR (दिया है।)

∠B = ∠D (दिया है।)

BQ = DS (दिया है।)

∆PBQ = ∆RDS (S.A.S. से)

PQ = RS (C.P.C.T.) …(2)

AB || CD और बिन्दु Q तथा S क्रमश: BC और DA के मध्य-बिन्दु हैं।

QS || AB तथा QS = CD

QS || AB और PS तिर्यक रेखा है।

∠PSQ= ∠ APS (एकान्तर कोण)

परन्तु ∠ APS = ∠ASP (AS = AP)

∠ PSQ = ∠ ASP …(3)

इसी प्रकार, ∠RSQ = ∠DSR …(4)

∠ ASP +∠PSQ + ∠RSQ +∠DSR = 180° (एक रेखा पर बने कोण)

∠PSQ + ∠ PSQ + ∠RSQ + ∠RSQ = 180° [समीकरण (3) व (4) से]

2 (∠PSQ + ∠RSQ) = 180°

2 ∠S = 180° या ∠S = 90°

(∠S = ∠PSQ + ∠RSQ)…(5)

समीकरण (1) और (2) से,

PQRS एक समान्तर चतुर्भुज है और समीकरण (5) से उसका एक अन्त:कोण समकोण है।

अतः PQRS एक आयत है।

Proved.

प्रश्न 3.

ABCD एक आयत है जिसमें P, Q, R और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य-बिन्दु हैं। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है।

हल :

दिया है : चतुर्भुज ABCD एक आयत है जिसकी भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य-बिन्दु क्रमशः P, Q, R और S हैं।

रेखाखण्ड PG, QR, RS और SP एक चतुर्भुज PQRS बनाते हैं।

सिद्ध करना है : चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है।

उपपत्ति: ΔAPS और ΔDRS में,

AS = DS (S, AD का मध्य-बिन्दु है)।

∠A = ∠D (आयत के अन्त:कोण)

AP = DR (P, AB का तथा R, CD का मध्य बिन्दु है तथा AB = CD)

ΔAPS = ΔDRS (S.A.S. से)

SP = SR (C.P.C.T.) …(1)

ΔAPS और ΔBPQ में,

AP = BP (P, AB का मध्य-बिन्दु है)

∠A = ∠B (आयत के अन्त:कोण)

AS = BQ (AD = BC और S तथा Q इनके क्रमश: मध्य-बिन्दु हैं)

ΔAPS = ΔBPQ (S.A.S. से)

SP = QP (C.P.C.T.) …(2)

ΔAPS और ΔCRQ में,

AP = CR (AP = [latex]\frac { 1 }{ 2 }[/latex] AB = [latex]\frac { 1 }{ 2 }[/latex] CD = RC) (प्रत्येक समकोण)

∠A = ∠C

AS = CQ ( AS = [latex]\frac { 1 }{ 2 }[/latex] AD = [latex]\frac { 1 }{ 2 }[/latex] BC = QC)

ΔAPS = ΔCRQ (S.A.S. से)

SP = QR (C.P.C.T.) …(3)

समीकरण (1), (2) और (3) से,

SP = RS = PQ = QR

PQRS एक समचतुर्भुज है।

Proved.

प्रश्न 4.

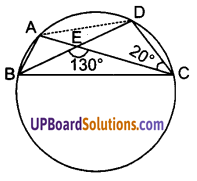

ABCD एक समलम्ब है, जिसमें AB || CD है। साथ ही BD एक विकर्ण है और E भुजा AD का मध्य-बिन्दु है। E से होकर एक रेखा AB के समान्तर खींची गई है जो BC को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि F भुजा BC का मध्य-बिन्दु है।

हल :

दिया है : चतुर्भुज ABCD एक समलम्ब है जिसमें AB || CD है। BD. समलम्ब ABCD का एक विकर्ण है।

भुजा AD का मध्य-बिन्दु E है।

E से AB के समान्तर एक रेखा EF खींची गई है जो BC को बिन्दु F पर तथा BD को बिन्दु O पर प्रतिच्छेद करती है।

सिद्ध करना है : F, BC का मध्य-बिन्दु है।

उपपत्ति : ΔABD में, बिन्दु E भुजा AD का मध्य-बिन्दु है और चूँकि EF, AB के समान्तर है।

बिन्दु O, BD को समद्विभाजित करेगा अर्थात् O, भुजा BD का मध्य-बिन्दु है।

AB || CD और EF || AB

EF || CD या OF || CD

अब ΔBCD में,

O, BD को मध्य-बिन्दु है

और OF || CD, जो BC को F पर प्रतिच्छेद करती है।

अत: F, BC का मध्य-बिन्दु है।

Proved.

![]()

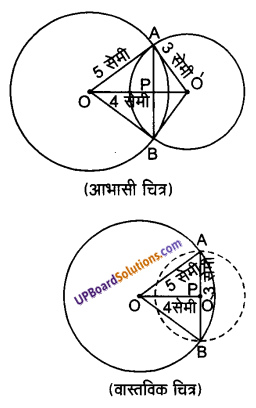

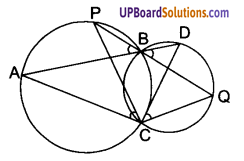

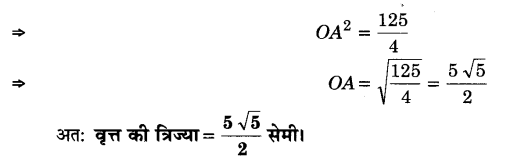

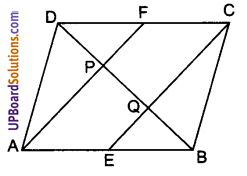

प्रश्न 5.

एक समान्तर चतुर्भुज ABCD में E और F क्रमशः भुजाओं AB और CD के मध्य-बिन्दु हैं। दर्शाइए कि रेखाखण्ड AF और CE विकर्ण BD को समत्रिभाजित करते हैं।

हल :

दिया है : ABCD एक समान्तर चतुर्भुज है। बिन्दु E और F क्रमश: उसकी भुजाओं AB तथा CD के मध्य-बिन्दु हैं।

उसका विकर्ण BD, रेखाखण्डों AF तथा CE से क्रमशः बिन्दुओं P और Q पर विभक्त होता है।

सिद्ध करना है : BD को AF और CE तीन बराबर भागों में बाँटते हैं

अर्थात् DP = PQ = QB

उपपत्ति : ABCD एक समान्तर चतुर्भुज है।

AB || CD तथा AB = CD

और E तथा F क्रमश: AB और CD के मध्य-बिन्दु हैं।

AE || CF और AE = CF

AECF एक समान्तर चतुर्भुज है।

AF || CE ……(1)

AP|| EQ …(2)

PF || CQ …(3)

ΔDQC में, बिन्दु F, भुजा CD का मध्य-बिन्दु है। (ज्ञात है।)

और PF || CQ (समीकरण (3) से)

P, DQ का मध्य-बिन्दु है।

DP = PQ …(4)

पुनः ΔABP में, बिन्दु E भुजा AB का मध्य-बिन्दु है

और EQ || AP (समीकरण (2) से)

Q, BP का मध्य-बिन्दु है। QB = PQ …(5)

समीकरण (4) और (5) से, DP = PQ = QB

अतः रेखाखण्ड AF और CE, विकर्ण BD को तीन बराबर भागों में विभक्त करते हैं।

Proved.

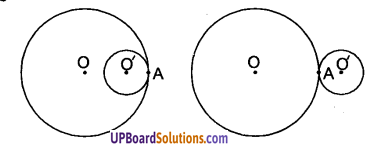

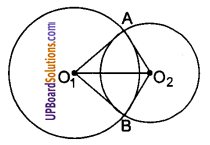

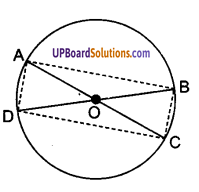

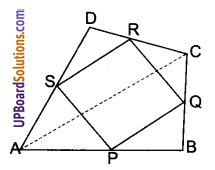

प्रश्न 6.

दर्शाइए कि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिन्दुओं को मिलाने वाले रेखाखण्ड परस्पर समद्विभाजित करते हैं।

हल :

दिया है : चतुर्भुज ABCD की भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य-बिन्दु क्रमशः P, Q, R, S हैं।

सम्मुख भुजाओं AB और CD के मध्य-बिन्दुओं P और R को मिलाकर रेखाखण्ड PR बनता है

तथा BC और DA के मध्य-बिन्दुओं Q और S को मिलाकर रेखाखण्ड QS बनता है।

सिद्ध करना है : PR और QS परस्पर समद्विभाजित करते हैं।

रचना : रेखाखण्ड PQ, QR, RS और SP को मिलाइए

तथा विकर्ण AC और BD खींचिए।

उपपत्ति: ΔABC में,

P, AB का तथा Q, BC का मध्य-बिन्दु है।

PQ = [latex]\frac { 1 }{ 2 }[/latex] AC और PQ || AC …(1)

पुनः ΔACD में, R, CD का ओर S, DA का मध्य-बिन्दु है।

RS = [latex]\frac { 1 }{ 2 }[/latex] AC और RS || AC

PQ = RS और PQ || RS [समीकरण (1) व (2) से]

PQRS एक समान्तर चतुर्भुज है।

समान्तर चतुर्भुज PQRS के विकर्ण PR तथा SQ हैं।

अत: PR तथा SQ परस्पर समद्विभाजित करते हैं।

Proved.

![]()

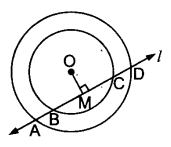

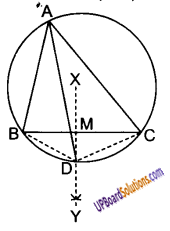

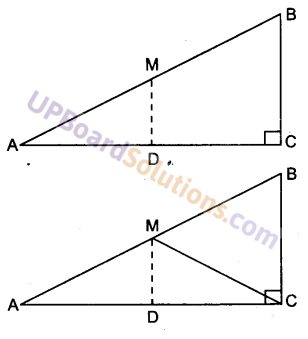

प्रश्न 7.

ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। कर्ण AB के मध्य-बिन्दु M से होकर BC के समान्तर खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि :

(i) D भुजा AC का मध्य-बिन्दु है।

(ii) MD ⊥ AC है।

(iii) CM = MA = [latex]\frac { 1 }{ 2 }[/latex] AB है। .

हल:

दिया है: ΔABC में ∠C समकोण है और AB कर्ण है जिसका मध्य-बिन्दु M है।

बिन्दु M से एक रेखा BC के समान्तर खींची गई है जो AC को बिन्दु D पर प्रतिच्छेद करती है।

सिद्ध करना है :

(i) D भुजा AC का मध्य-बिन्दु है।

(ii) MD ⊥ AC

(iii) CM = MA = [latex]\frac { 1 }{ 2 }[/latex] AB

रचना : रेखाखण्ड CM खींचा।

उपपत्ति : (i) ΔABC में,

M कर्ण AB का मध्य-बिन्दु है और M से BC के समान्तर खींची गई Aरेखा AC को बिन्दु D पर प्रतिच्छेद करती है जिससे MD || BC है।

अतः बिन्दु D, AC का मध्य-बिन्दु होगा।

Proved.

(ii) MD || BC और तिर्यक रेखा AC इन्हें प्रतिच्छेद करती है।

∠MDA = ∠C

∠MDA = 90°

MD ⊥ AD या MD ⊥ AC

अतः (iii) ΔMDA तथा ΔMDC में,

AD = CD (D, AC का मध्य-बिन्दु है।)

∠MDA = ∠MDC (MD ⊥ AC)

MD = MD (उभयनिष्ठ भुजा है।)

ΔMDA = ΔMDC (S.A.S. से)

MA = CM (C.P.C.T.)

परन्तु M, AB का मध्य-बिन्दु है जिससे

MA = [latex]\frac { 1 }{ 2 }[/latex] AB

अतः CM = MA = [latex]\frac { 1 }{ 2 }[/latex] AB

Proved.

We hope the UP Board Solutions for Class 9 Maths Chapter 8 Quadrilaterals (चतुर्भुज) help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 9 Maths Chapter 8 Quadrilaterals (चतुर्भुज), drop a comment below and we will get back to you at the earliest.