UP Board Solutions for Class 9 Maths Chapter 4 Linear Equations in Two Variables (दो चरों में रैखिक समीकरण)

These Solutions are part of UP Board Solutions for Class 9 Maths. Here we have given UP Board Solutions for Class 9 Maths Chapter 4 Linear Equations in Two Variables (दो चरों में रैखिक समीकरण).

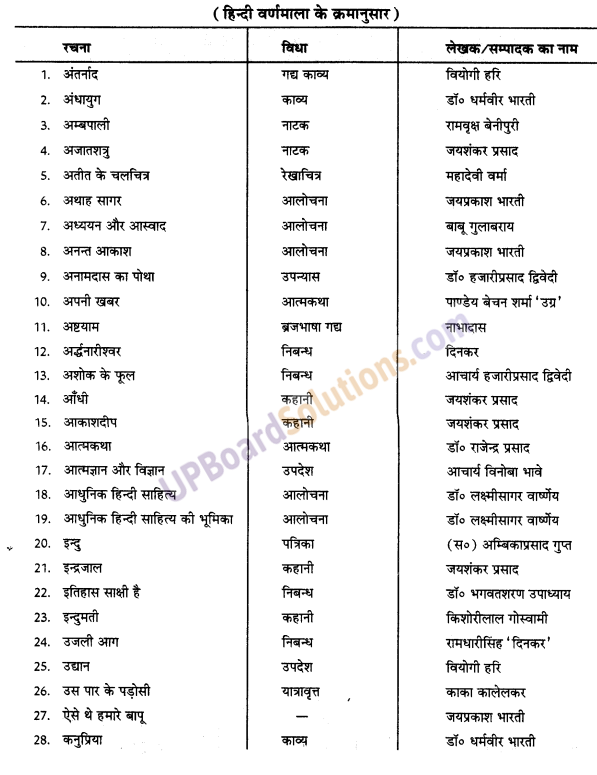

प्रश्नावली 4.1

प्रश्न 1.

एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दो गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए।

हल :

माना एक नोटबुक की कीमत = x

एक कलम की कीमत = y

प्रश्नानुसार,

एक नोटबुक की कीमत = 2 x एक कलम की कीमत

x = 2y

⇒ x – 2y = 0

![]()

प्रश्न 2.

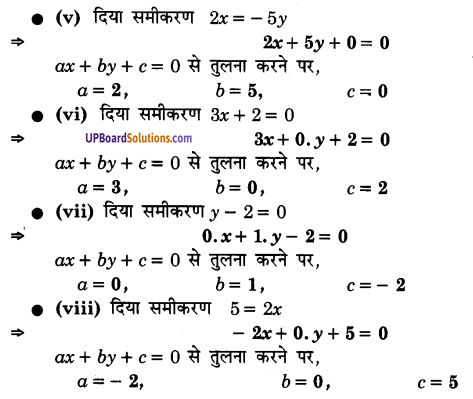

निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए:

प्रश्नावली 4.2

प्रश्न 1.

निम्नलिखित विकल्पों में से कौन-सा विकल्प सत्य है और क्यों?

y = 3x + 5 का

(i) एक अद्वितीय हल है।

(ii) केवल दो हल हैं।

(iii) अपरिमित रूप से अनेक हल हैं।

हल :

दिया समीकरण y = 3x + 5 ⇒ 3x – y + 5 = 0

जो दो चर राशियों में रैखिक समीकरण है।

क्योंकि x के प्रत्येक मान के लिए 9 का एक संगत मान होता है और विलोमत: भी।

इसलिए इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं।

विकल्प (iii) सत्य है।

![]()

प्रश्न 2.

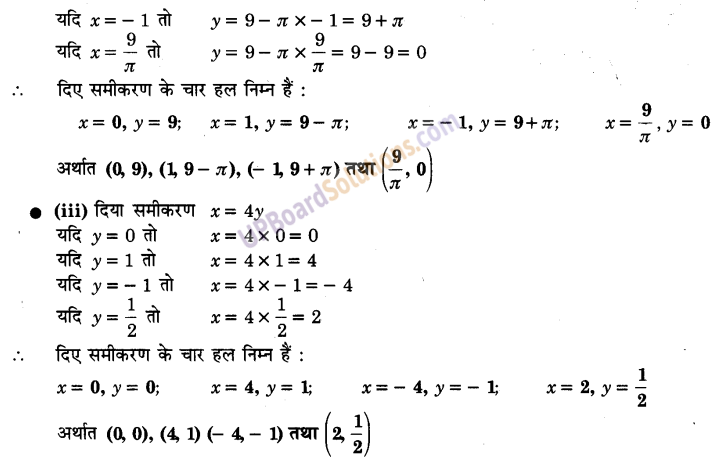

निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के चार हल लिखिए :

(i) 2x + y = 7

(ii) πx + y = 9

(iii) x = 4y

प्रश्न 3.

बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन-कौन समीकरण x – 2y = 4 के हल हैं और कौन-कौन हल नहीं है :

(i) (0, 2)

(ii) (2, 0)

(iii) (4, 0)

(iv) (√2, 4√2)

(v) (1, 1)

प्रश्नावली 4.3

प्रश्न 1.

दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए।

(i) x + y = 4

(ii) x – y = 2

(iii) y = 3x

(iv) 3 = 2x + y

हल :

(i) दिया हुआ समीकरण : x + y = 4

माना x = 1, तब

3 + y = 4 या y = 4 – 1 या y = 3.

तब, समीकरण x + y = 4 के आलेख पर एक बिन्दु A (1, 3) स्थित है।

पुनः माना x = 3, तब

3 + y = 4 या y = 4 – 3 या y = 1

तब समीकरण x + y = 4 के आलेख पर एक बिन्दु B (3, 1) स्थित है।

बिन्दुओं A (1, 3) तथा B(3, 1) को ग्राफ पेपर पर अंकित किया। अब ऋजु, रेखा AB खींची।

ऋजु रेखा AB दिए हुए रैखिक समीकरण x + y = 4 का आलेख है।

(ii) दिया हुआ समीकरण x – y = 2

माना x = 1, तब

1 – y = 2 या -y = 2 – 1 या y = -1

तब, समीकरण x – y = 2 के आलेख पर एक बिन्दु A(1, -1) स्थित है।

पुनः माना x = 4, तब

4 – y = 2 या -y = 2 – 4 या -y = – 2 या y = 2

तब समीकरण x – y = 2 के आलेख पर एक अन्य बिन्दु B (4, 2) स्थित है।

प्राप्त बिन्दुओं A (1, -1) वे B(4 , 2) को ग्राफ पेपर पर अंकित किया और उन्हें मिलाकर ऋजु रेखा AB खींची।

ऋजु रेखा AB दिए गए रैखिक समीकरण x – y = 2 का आलेख है।

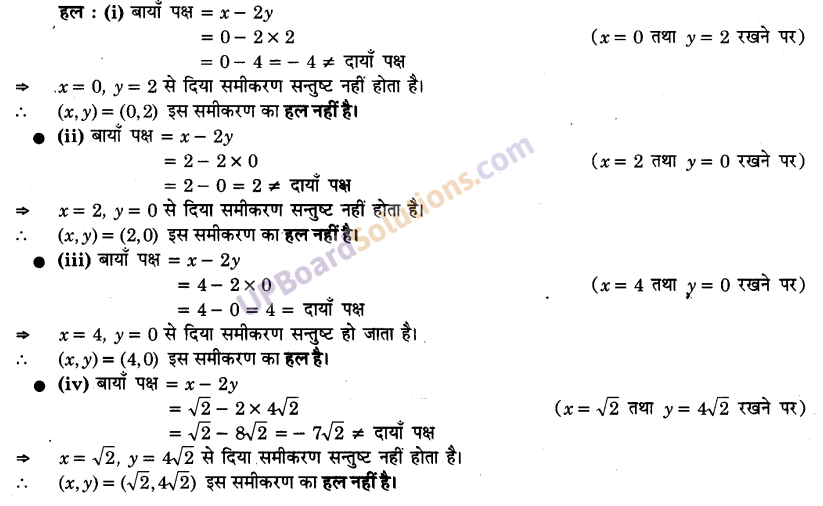

(iii) दिया हुआ समीकरण y = 3x

माना x = – 1, तो y = 3 x -1 = -3

अत: समीकरण y = 3x के आलेख पर एक बिन्दु A (-1, -3) स्थित है।

पुनः माना x = 1, तो y = 3 x 1 = 3

अतः समीकरण y = 3x के आलेख पर एक अन्य बिन्दु B (1, 3) स्थित है।

प्राप्त बिन्दुओं A(-1, -3)तथा B (1, 3) को ग्राफ पेपर पर अंकित किया और उन्हें मिलाकर ऋजु रेखा AB खींची।

ऋजु रेखा AB दिए गए रैखिक समीकरण y = 3 का आलेख है।

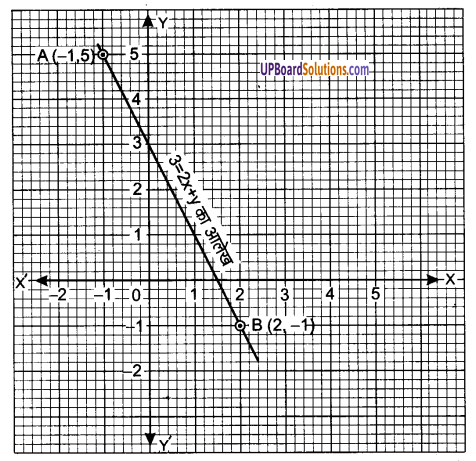

(iv) दिया हुआ समीकरण : 3 = 2x + y या 2x + y = 3

माना x = -1 तो 2 x -1 + y = 3 या -2 + y = 3 ⇒ y = 3 + 2 = 5

अत: समीकरण 3 = 2x + y के आलेख पर एक बिन्दु A(-1, 5) स्थित है।

पुनः माना x = 2 तो 2 x 2 + y = 3 या 4 + y = 3 या y = 3 – 4 = – 1

अत: समीकरण 3 = 2x + y के आलेख पर एक अन्य बिन्दु B (2, -1) स्थित है।

बिन्दुओं A(-1, 5) व B (2, -1) को ग्राफ पेपर पर अंकित किया और ऋजु रेखा AB खींची।

ऋजु रेखा AB दिए गए रैखिक समीकरण 3 = 2x + y या 2x + y = 3 का आलेख है।

![]()

प्रश्न 2.

बिन्दु (2, 14) से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएँ हो सकती हैं और क्यों?

हल :

माना (2, 14) से होकर जाने वाली रेखा ax + by + c= 0 है।

x = 2, y = 14 रखने पर,

2a + 14b + c = 0

यदि q = 1, b = 1 तो।

2 x 1 + 14 x 1 + c = 0

c = – 16

(2, 14) से होकर जाने वाली एक रेखा का समीकरण x + y – 16 = 0 अथवा x + y = 16.

पुनः a = 7, b = -1 तो

2 x 7 + 14 x -1 + c = 0 ⇒ 14 – 14 + c= 0 ⇒ c = 0

(2, 14) से होकर जाने वाली एक अन्य रेखा का समीकरण 7x – y = 0

इस प्रकार, किसी बिन्दु (2, 14) से जाने वाली ऋजु रेखाओं की संख्या अपरिमित रूप से अनेक होगी, क्योंकि एक बिन्दु किसी सरल रेखा की स्थिति निर्धारित नहीं कर सकता। किसी सरल रेखा की स्थिति को निर्धारित करने के लिए कम-से-कम दो बिन्दुओं की आवश्यकता होती है।

प्रश्न 3.

यदि बिन्दु (3, 4) समीकरण 3y = ax + 7 के आलेख पर स्थित है, तो a का मान ज्ञात कीजिए।

हल :

बिन्दु (3, 4), समीकरण 3y = ax +7 के आलेख पर स्थित है।

समीकरण 3y = ax +7 में x = 3, y = 4 रखने पर,

3 x 4= (a x 3) + 7

⇒ 12 = 3a + 7 या

⇒ 3a = 12 – 7 = 5

⇒ a = [latex]\frac { 5 }{ 3 }[/latex]

अत: a का अभीष्ट मान = [latex]\frac { 5 }{ 3 }[/latex]

प्रश्न 4.

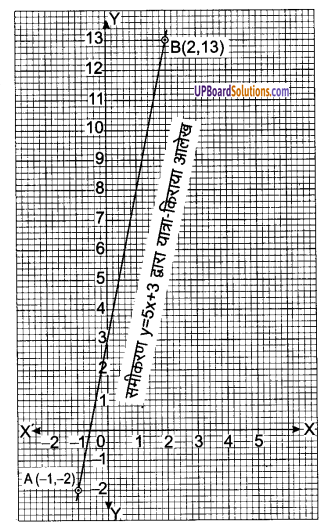

एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है :

पहले किमी का किराया 8 है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किमी का किराया है 5 है। यदि तय की गई दूरी x किमी हो और कुल किराया y हो, तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए।

हल :

पहले 1 किमी यात्रा का किराया = 8

और शेष यात्रा का प्रति किमी किराया = 5

तय की गई यात्रा = x किमी

तबे, x किमी यात्रा का किराया = पहले 1 किमी यात्रा का किराया + शेष (3 – 1) किमी यात्रा का किराया

y = 1 x 8 + (x – 1) x 5

y = 8 + 5x – 5

y = 5x + 3

अर्थात तय की गई x किमी यात्रा का किराया y प्रदर्शित करने वाला रैखिक समीकरण y = 5x + 3 अथवा 5x – y + 3 = 0 है।

(i) माना x = – 1 तो

y = (5 x – 1) + 3 = -5 + 3 = – 2 या y = – 2

समीकरण y = 5x + 3 के आलेख पर एक बिन्दु A(-1, -2) स्थित है।

(ii) पुनः माना x = 2 तो

y = (5 x 2) + 3 = 10 + 3 = 13 या y = 13

समीकरण y = 5 + 3 के आलेख पर एक बिन्दु B (2, 13) स्थित है।

(iii) बिन्दुओं A(-1, -2) और B (2, 13) को ग्राफ पेपर पर अंकित किया।

चित्र में समीकरण y = 5x + 3 द्वारा यात्रा-किराया आलेख प्रदर्शित किया गया है।

प्रश्न 5.

निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए :

(i) y = x

(ii) x + y = 0

(iii) y = 2x

(iv) 2 + 3y = 7x

(i) y = x + 2

(ii) y = x – 2

(iii) y = -x + 2

(iv) x + 2y = 6

हल :

पहले आलेख के लिए पहले आलेख पर स्थित बिन्दु हैं : (-1, 1) व (1, -1)

(i) दिया समीकरण y = x

इस समीकरण से स्पष्ट है कि x व y के निर्देशांक जिन बिन्दुओं में बराबर और समान चिह्न के होंगे, वही बिन्दु इस समीकरण को सन्तुष्ट करेंगे।

अतः विकल्प (i) सही नहीं है।

(ii) दिया हुआ समीकरण x + y = 0

बिन्दु (-1, 1) के लिए समीकरण x + y = 0 में x = -1 तथा y = +1 प्रतिस्थापित करने पर, बायाँ पक्ष = (-1) + (1) = 0 = दायाँ पक्ष

और बिन्दु (1, -1) के लिए समीकरण x + y = 0 में x = 1 तथा y = – 1 प्रतिस्थापित करने पर,

बायाँ पक्ष = (1) + (- 1) = 0= दायाँ पक्

बिन्दु (-1, 1) व (1,- 1), समीकरण x + y = 0 के आलेख पर स्थित हैं।

अत: विकल्प (ii) सही है।

दूसरे आलेख के लिए

इस आलेख पर स्थित बिन्दु (-1, 3), (0, 2) व (2, 0) हैं। तब आलेख के समीकरण को उक्त बिन्दुओं में से कम-से-कम दो बिन्दुओं द्वारा सन्तुष्ट होना चाहिए।

(i) दिया हुआ समीकरण y = x + 2 तब समीकरण y = x + 2 में x = -1, y = 3 रखने पर,

3 = -1 + 2 जो कि असंगत है।

अतः बिन्दु (-1, 3) समीकरण y = x + 2 के आलेख पर स्थित नहीं है।

अत: विकल्प (i) सही नहीं है।

(ii) दिया हुआ समीकरण y = x – 2

तब समीकरण y = x – 2 में x = -1, y = 3 रखने पर,

3 = -1 – 2 जो कि असंगत है।

अतः बिन्दु (-1, 3) समीकरण y = x – 2 के आलेख पर स्थित नहीं है।

अतः विकल्प (ii) सही नहीं है।

(iii) दिया हुआ समीकरण y = – x + 2

तब समीकरण y = – x + 2 में x = – 1 व y = 3 रखने पर,

3 = – (-1) + 2 = 1 + 2 = 3

अर्थात, बायाँ पक्ष = दायाँ पक्ष

बिन्दु (-1, 3) समीकरण y = -x + 2 के आलेख पर स्थित है।

तब बिन्दु (0, 2) के लिए : समीकरण में x = 0, y = 2 प्रतिस्थापित करने पर,

बायाँ पक्ष = 2 और दायाँ पक्ष = – 0 + 2 = 2

बायाँ पक्ष = दायाँ पक्ष

बिन्दु (0, 2) समीकरण y = -x + 2 के आलेख पर स्थित है।

और बिन्दु (2, 0) के लिए : समीकरण में x = 2 तथा y = 0 प्रतिस्थापित करने पर,

दायाँ पक्ष = – x + 2= – 2 + 2 = 0 = बायाँ पक्ष

बिन्दु (2, 0) समीकरण y = – x + 2 के आलेख पर स्थित है।

सभी बिन्दु (-1, 3), (0, 2), (2, 0) समीकरण y = -x + 2 के आलेख पर स्थित हैं।

अतः विकल्प (iii) सही है।

![]()

प्रश्न 6.

एक अचर बल लगाने पर पिण्ड द्वारा किया गया कार्य पिण्ड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए।

यदि पिण्ड द्वारा तय की गई दूरी

(i) 2 मात्रक

(ii) 0 मात्रक

हो तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए।

हल :

माना किसी पिण्ड द्वारा तय की गई दूरी के लिए चर 5 तथा पिण्ड द्वारा किए गए कार्य के लिए चर W है।

पिण्ड द्वारा किया गया कार्य ∝ पिण्ड द्वारा तय की गई दूरी (प्रश्नानुसार)

W ∝ s

यदि समानुपात का नियतांक (बल F) हो तो

W = F.s …(1)

दिया है, अचर बल F = 5 मात्रक है।

W = 5s

X-अक्ष (X’OX) पर पिण्ड द्वारा चली दूरी 8 तथा Y-अक्ष पर पिण्ड द्वारा किए गए कार्य W को प्रदर्शित किया।

माना s = 1 मात्रक, तो । समीकरण W = 5s में s = 1 रखने पर,

W = 5 x 1 = 5 मात्रक तब, बिन्दु A(1, 5), समीकरण W = 5s के आलेख पर स्थित है।

पुनः माना s = 3 मात्रक, तो समीकरण W = 5s में s = 3 रखने पर,

W = 5 x 3= 15 मात्रंक …(2)

तब बिन्दु B (3, 15), समीकरण W = 5s के आलेख पर स्थित है।

बिन्दुओं A(1, 5) व B (3, 15) को ग्राफ पेपर पर अंकित किया और ऋजु रेखा AB खींची।

ऋजु रेखा AB अभीष्ट दूरी-कार्य का आलेख है।

(i) 2 मात्रक दूरी के लिए पिण्ड द्वारा किया गया कार्य :

(a) X-अक्ष पर 2 मात्रक चलकर Y-अक्ष के समान्तर चलाने पर आलेख पर बिन्दु P प्राप्त होता है।

(b) P से X-अक्ष के समान्तर चलकर Y-अक्ष पर पहुँचते हैं।

(c) पैमाने की सहायता से Y-अक्ष पर स्थिति 2 के सापेक्ष 10 मात्रक है अर्थात P (2, 10)

स्पष्ट है कि 2 मात्रक दूरी चलने पर पिण्ड द्वारा किया गया कार्य 10 मात्रक होगा।

(ii) 0 मात्रक दूरी के लिए :

ग्राफ के आलेख पर एक बिन्दु (0, 0) है।

0 मात्रक दूरी चलने पर किया गया कार्य = 0(शून्य) मात्रक।

प्रश्न 7.

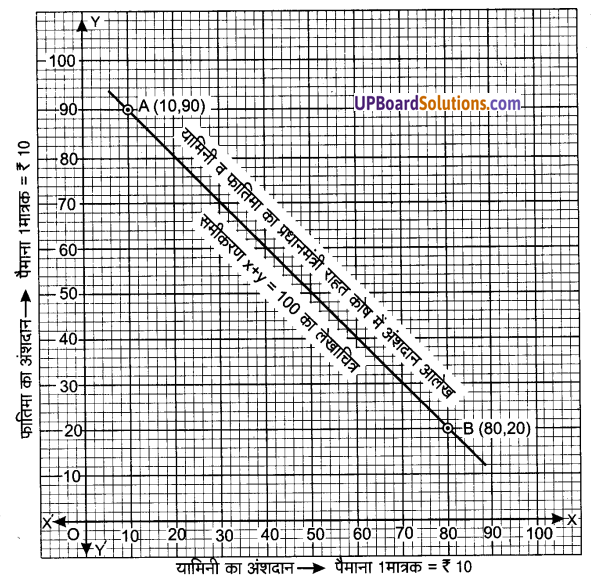

एक विद्यालय की कक्षा IX की छात्राएँ यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकम्प पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 अंशदान दिया।एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आँकड़ों को सन्तुष्ट करता हो।(आप उनका अंशदान x और y मान सकते हैं)। इस समीकरण का आलेख खींचिए।

हल :

माना यामिनी ने x तथा फातिमा ने y दिए।

दोनों ने मिलकर (x + 3) का अंशदान दिया,

परन्तु प्रश्नानुसार दोनों ने 100 अंशदान दिया

तब, x + y = 100

जो कि अभीष्ट रैखिक समीकरण है।

यामिनी-फातिमा के प्रधानमंत्री राहत कोष में दिए अंशदान का ग्राफीय आलेख

(i) प्राप्त रैखिक समीकरण x + y = 100

(ii) माना x = 10, तो 10 + y = 100 या y = 90

अतः बिन्दु A(10, 90), समीकरण x + y = 100 के आलेख पर स्थित है।

(iii) माना x = 80, तो

80 + y = 100 या y = 20

अतः बिन्दु B (80, 20) समीकरण x + y = 100 के आलेख पर स्थित है।

(iv) बिन्दुओं A (10, 90) तथा B (80, 20) को ग्राफ पेपर पर अंकित किया तथा इन्हें मिलाते हुए एक ऋजु रेखा AB . खींची।

ऋजु रेखा AB दोनों छात्राओं द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में दिए गए अंशदान का आलेख प्रदर्शित करती है।

![]()

प्रश्न 8.

अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फारेनहाइट को सेल्सियस में रूपान्तरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है।

F = ([latex]\frac { 9 }{ 5 }[/latex]) C + 32

(i) सेल्सियस को X-अक्ष और फारेनहाइट को Y-अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए।

(ii) यदि तापमान 30°c है, तो फारेनहाइट में तापमान क्या होगा?

(iii) यदि तापमान 95° F है, तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा?

(iv) यदि तापमान 0° c है, तो फारेनहाइट में तापमान क्या होगा? और यदि तापमान 0° F है, तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा?

(v) क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मकतः समान है? यदि हाँ, तो उसे ज्ञात कीजिए।

हल :

फारेनहाइट-सेल्सियस तापमान रूपान्तरण समीकरण

F= ([latex]\frac { 9 }{ 5 }[/latex]) C + 32

(i) (1) X-अक्ष पर सेल्सियस पैमाना अंकित किया।

(2) Y-अक्ष पर फारेनहाइट पैमाना अंकित किया।

(3) दिया हुआ समीकरण F= ([latex]\frac { 9 }{ 5 }[/latex]) C + 32

प्रश्नावली 4.4

प्रश्न 1.

(i) एक चर वाले

(ii) दो चर वाले समीकरण के रूप में y = 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए।

हल :

(i) एक चर वाले समीकरण के रूप में y = 3 का ज्यामितीय निरूपण :

संख्या रेखा खींचिए और उस पर 0 के दायीं ओर तीसरा चिह्न चिह्नित कीजिए। y = 3 की संख्या-रेखा पर यही ज्यामितीय स्थिति है।

(ii) दो चर वाले समीकरण के रूप में y = 3 का ज्यामितीय निरूपण :

(1) वर्ग पत्रक (ग्राफ पेपर) पर X-अक्ष तथा Y-अक्ष खींचकर उन पर मापन चिह्न अंकित कीजिए।

(2) Y-अक्ष पर +3 चिह्न से X-अक्ष के समान्तर रेखा AB खींचिए जो X-अक्ष के ऊपर X-अक्ष से 3 इकाई की दूरी पर स्थित हैं।

इस रेखा पर x (भुज) के भिन्न-भिन्न मान वाले बिन्दुओं के लिए भी y (कोटि) का मान 3 स्थिर है।

अतः ऋजु रेखा AB अभीष्ट आलेख है।

![]()

प्रश्न 2.

(i) एक चर वाले

(ii) दो चर वाले

समीकरण के रूप में 2x + 9 = 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए।

हल :

(i) एक चर वाले समीकरण के रूप में 2x + 9 = 0 की ज्यामितीय निरूपण :

दिया हुआ समीकरण 2x + 9 = 0 या 2x = – 9 या x = -4[latex]\frac { 1 }{ 2 }[/latex] संख्या-रेखा खींचिए। 0 के बायीं ओर -4[latex]\frac { 1 }{ 2 }[/latex] पर चिह्न लगाइए संख्या-रेखा पर 2x + 9 = 0 की यही स्थिति है।

(ii) दो चर वाले समीकरण के रूप में 2x + 9 = 0 का ज्यामितीय निरूपण :

(1) ग्राफ पेपर पर X-अक्ष तथा Y-अक्ष खींचकर उन पर मापक चिह्न अंकित कीजिए।

(2) X-अक्ष पर [latex]\frac { -9 }{ 2 }[/latex] या -4.5 चिह्नित (अंकित) कीजिए और इससे Y-अक्ष के समान्तर रेखा AB खींचिए जो Y-अक्ष के बायीं ओर Y-अक्ष से 4.5 इकाई दूरी पर स्थित है।

इस रेखा पर स्थित सभी बिन्दुओं के लिए x = -4[latex]\frac { 1 }{ 2 }[/latex] चाहे 3 को मान कुछ भी हो।

अतः ऋजु रेखा AB अभीष्ट आलेख है।

We hope the UP Board Solutions for Class 9 Maths Chapter 4 Linear Equations in Two Variables (दो चरों में रैखिक समीकरण) help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 9 Maths Chapter 4 Linear Equations in Two Variables (दो चरों में रैखिक समीकरण), drop a comment below and we will get back to you at the earliest.