UP Board Solutions for Class 11 Home Science Chapter 2 कंकाल तन्त्र (Skeletal System)

UP Board Solutions for Class 11 Home Science Chapter 2 कंकाल तन्त्र

UP Board Class 11 Home Science Chapter 2 विस्तृत उत्तरीय प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

कंकाल तन्त्र से आप क्या समझती हैं? अस्थियों की सामान्य संरचना भी स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

कंकाल तन्त्र (The Skeletal System):

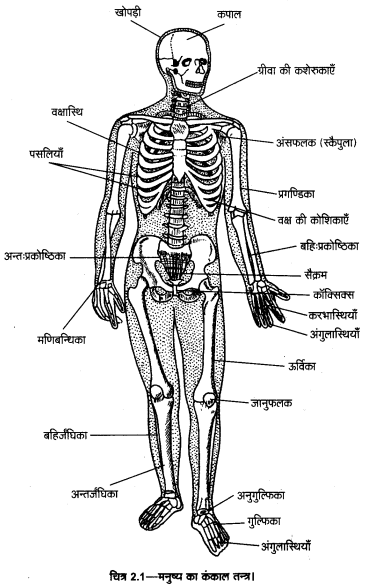

कशेरुकी प्राणियों अर्थात् रीढ़ की हड्डी वाले प्राणियों के शरीर का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि उनके शरीर का आकार सुनिश्चित होता है। उनके शरीर में एक विशिष्ट प्रकार की दृढ़ता एवं गतिशीलता देखी जा सकती है। इन प्राणियों के शरीर के इन विशिष्ट गुणों एवं गतिविधियों को बनाए रखने के लिए अलग से एक तन्त्र या संस्थान होता है, जिसे अंस्थि संस्थान अथवा कंकाल तन्त्र (skeletal system) कहा जाता है। अस्थि संस्थान में अनेक छोटी-बड़ी अस्थियाँ होती हैं, जो परस्पर व्यवस्थित ढंग से सम्बद्ध होती हैं। ये अस्थियाँ ही सम्मिलित रूप से शरीर को निश्चित आकार तथा व्यवस्थित गति प्रदान करती हैं। अस्थियाँ ही शरीर को साधने का कार्य करती हैं। इन समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि अस्थि संस्थान या कंकाल तन्त्र शरीर का वह महत्त्वपूर्ण तन्त्र है, जो विभिन्न अस्थियों की पारस्परिक सम्बद्ध व्यवस्था द्वारा शरीर को आकार, दृढ़ता तथा गति प्रदान करता है। कंकाल तन्त्र के दो भाग माने जाते हैं

(क) बाह्य कंकाल (exoskeleton): ऐसी संरचनाएँ जो शरीर के बाहरी स्तर अर्थात् त्वचा (skin) पर स्थित होती हैं; जैसे—बाल, नाखून आदि।

(ख) अन्तःकंकाल (endoskeleton): यह अनेक पृथक्-पृथक् टुकड़ों से बना एक पिंजर या ढाँचा (framework) है। यह अधिकांशत: अस्थियों (bones) का बना होता है, जिनके सहयोग के लिए अनेक उपास्थियाँ (cartilages) भी होती हैं। एक सामान्य वयस्क व्यक्ति के शरीर में कुल 206 .. अस्थियाँ होती हैं।

अस्थियों की संरचना (Structure of Bones):

अस्थियाँ तथा उपास्थियाँ सजीव होती हैं। अस्थियों का निर्माण भ्रूणावस्था में उपास्थियों के रूप में होता है। इनमें से अधिकांश उपास्थियाँ; विभिन्न खनिजों, जैसे कैल्सियम, मैग्नीशियम आदि के कार्बोनेट्स, फॉस्फेट्स आदि के जमा हो जाने के कारण; अस्थियों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं तथा कुछ उपास्थियों के ही रूप में रह जाती हैं। उपास्थियों से ‘अस्थियों में परिवर्तन की इस क्रिया को अस्थिभवन (ossification) कहते हैं। अस्थियों को ढकने वाला आवरण अत्यन्त कड़ा होता है। इसे अस्थिच्छद (periosteum) कहते हैं। लम्बी अस्थियाँ खोखली होती हैं। इनकी गुहा को अस्थिगुहा । कहते हैं तथा इसमें एक विशेष गूदे जैसा पदार्थ भरा रहता है, जिसे अस्थि मज्जा (bone marrow) कहते हैं। इसी में अनेक रुधिर केशिकाएँ, तन्त्रिकाएँ आदि भी होती हैं। अस्थि मज्जा में रुधिर कणों का निर्माण होता है।

अन्त:कंकाल को स्थिति के अनुसार निम्नलिखित दो भागों में बाँटा जा सकता है

- अक्षीय कंकाल (axial skeleton) तथा

- अनुबन्धी कंकाल (appendicular skeleton)

अन्त:कंकाल को अग्रांकित तालिका द्वारा भली प्रकार समझा जा सकता है-

प्रश्न 2.

शरीर के कंकाल तन्त्र एवं अस्थियों की क्या उपयोगिता है?

अथवा “अस्थियाँ शरीर को आकृति, गति, दृढ़ता एवं सुरक्षा प्रदान करती हैं।” इस कथन को ध्यान में रखते हुए, शरीर में अस्थियों की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए।

अथवा टिप्पणी लिखिए-अस्थि तन्त्र के कार्य।

अथवा शरीर में अस्थि तन्त्र की क्या भूमिका है?

अथवा मानव शरीर में अस्थियों के क्या कार्य एवं महत्त्व हैं?

उत्तर:

शरीर में कंकाल तन्त्र और अस्थियों की उपयोगिता एवं कार्य (Utility and Functions of Skeletal System and Bones in Body):

कंकाल तन्त्र अर्थात अस्थियों की व्यवस्था शरीर के लिए अत्यन्त उपयोगी है। इनके निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण कार्य हैं

शरीर को आकृति प्रदान करना: कंकाल तन्त्र शरीर को आकार प्रदान करता है। अस्थियाँ बाहर से त्वचा द्वारा ढकी रहती हैं। त्वचा तथा अस्थियों के मध्य मांसपेशियाँ होती हैं। यदि शरीर में अस्थियाँ न होती तो शरीर मांस का एक बड़ा-सा लोथड़ा होता तथा उसका सधा रह पाना सम्भव न होता।

शरीर को गति प्रदान करना: प्राणि-शरीर में अस्थि संस्थान का एक महत्त्वपूर्ण कार्य शरीर को गति प्रदान करना भी है। शरीर के विभिन्न अंगों की गति अस्थियों तथा मांसपेशियों के सहयोग से ही सम्भव हो पाती है। शरीर की कुछ अस्थियाँ तो आपस में जुड़कर उत्तोलक के रूप में कार्य करती हैं। शरीर को सुचारु रूप से गतिशील बनाने में अस्थि-संस्थान में अस्थि-सन्धियों की व्यवस्था है।

शरीर के भीतरी कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करना: हमारे शरीर में कई स्थानों पर अस्थियाँ मिलकर एक खोखला सन्दूक-सा बनाती हैं, जिसमें हमारे शरीर के कोमल अंग सुरक्षित रहते हैं। उदाहरण के लिए खोपड़ी के अन्दर मस्तिष्क, पसलियों आदि से बने पिंजर में हृदय व फेफड़े तथा रीढ़ की अस्थि या कशेरुक दण्ड के तन्त्रिकीय नाल में रीढ़ रज्जु या सुषुम्ना सुरक्षित रहती है।

शरीर को दृढ़ता प्रदान करना: अस्थियों की उपस्थिति के कारण शरीर में दृढ़ता आती है। यदि शरीर में अस्थियाँ न होती तो शरीर में आघात सहने की शक्ति भी नहीं होती। अस्थियों की सहायता से ही हम भारी-से-भारी बोझ उठा सकते हैं।

रक्त कणों का निर्माण: कंकाल की अस्थियों की अस्थि-गुहा में विद्यमान अस्थि-मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। यदि अस्थियों के मज्जा वाले भाग में किसी प्रकार का विकार या अनियमितता आ जाती है तो रक्त कणिकाओं का निर्माण भी अनियमित हो जाता है। अस्थियों द्वारा निरन्तर रक्त कणिकाओं के निर्माण को ध्यान में रखते हुए ही अस्थियों को लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण की फैक्ट्रियाँ भी कहा जाता है।

पेशियों को जुड़ने का स्थान देना: विभिन्न मांसपेशियाँ अस्थियों के साथ जुड़ी होती हैं। इसी से अनेक प्रकार की गतियाँ होती हैं तथा शरीर चलने-फिरने एवं अन्य कार्य करने का आधार प्राप्त करता है। वास्तव में अस्थि-सन्धियाँ तथा मांसपेशियाँ मिलकर ही शरीर के अंगों को गतिशीलता प्रदान करती हैं।

बाहरी कंकाल के रूप में उपयोगिता: बाल तथा नाखून भी कंकाल तन्त्र के ही एक रूप हैं। कंकाल तन्त्र का यह बाहरी भाग भी हमारे लिए विशेष उपयोगी है। बाल तथा नाखून भी शरीर को अनेक प्रकार से सुरक्षा प्रदान करते हैं।

श्रवण तथा श्वसन में सहायता प्रदान करना: हमारे कंकाल तन्त्र में विद्यमान विभिन्न उपास्थियाँ श्रवण तथा श्वसन में सहायक होती हैं। वास्तव में कान के अन्दर के भाग, वायु नलिकाओं के छल्ले तथा पसलियों का कुछ भाग उपास्थि से निर्मित होता है। ये उपास्थियाँ श्रवण तथा श्वसन क्रियाओं में सहायक होती हैं।

कैल्सियम को संचित करना: हमारे शरीर के लिए कैल्सियम की विशेष उपयोगिता एवं महत्त्व है। शरीर के लिए आवश्यक कैल्सियम की अधिकांश मात्रा अस्थियों में ही संचित रहती है। इस दृष्टिकोण से भी हम अस्थियों को शरीर के लिए उपयोगी मानते हैं।

प्रश्न 3.

मानव कपाल या खोपड़ी का संक्षिप्त परिचय दीजिए। शरीर के इस भाग में पायी जाने वाली अस्थियों के नाम एवं रचना आदि बताइए।

उत्तर:

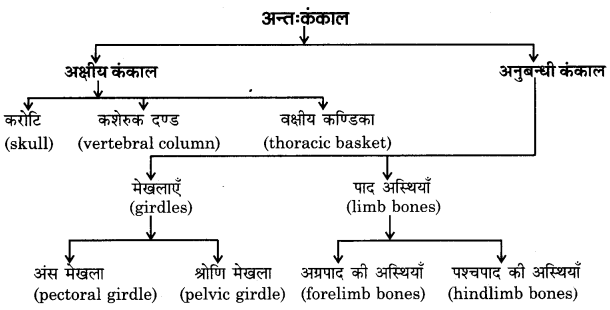

मनुष्य की खोपड़ी (skull) में कुल 22 अस्थियाँ पायी जाती हैं। इनमें से 8 अस्थियाँ मस्तिष्क कोष में तथा 14 चेहरे में पायी जाती हैं। ये अस्थियाँ ऊपर से चपटी, दोनों ओर से गोल व पीछे से अण्डाकार होती हैं। खोपड़ी हमारी गर्दन के ऊपरी भाग पर टिकी रहती है। गर्दन के सहारे खोपड़ी को विभिन्न दिशाओं में घुमाया जा सकता है। हम केवल पीछे की दिशा में खोपड़ी को नहीं घुमा सकते।

खोपड़ी की विभिन्न अस्थियाँ (Various Bones of Skull):

मानव कपाल या खोपड़ी को हम दो भागों में बाँट सकते हैं-

(1) मस्तिष्क कोष (cranium),

(2) चेहरा (face)

1. मस्तिष्क कोष (Cranium)

यह आठ अस्थियों से मिलकर बना होता है। यह एक डिब्बे (box) के समान है, जिसके अन्दर मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। इन आठों अस्थियों का संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है

ललाटास्थि (frontal bone): यह कपाल या खोपड़ी के सामने की अस्थि है। इससे ललाट या मस्तक (forehead) बनता है। इसी में हमारी आँखों के दो गड्ढे भी होते हैं। यह संख्या में एक होती है।

पाश्र्वास्थियाँ (parietal bones): ये अस्थियाँ कपाल की सतह तथा अगल-बगल के भाग बनाती हैं। ये सिर की गोलाई के साथ दोनों ओर मुड़ी रहती हैं। ये सामने की ओर ललाटास्थि से पीछे की ओर पश्चादास्थि से जाकर जुड़ती हैं। ये संख्या में दो होती हैं।

पश्चादास्थि (occipital bone): यह खोपड़ी या कपाल के पीछे का भाग तथा कुछ नीचे का भाग बनाती है। इसके निचले भाग में लगभग 4 सेमी का एक गोल छिद्र बना होता है। इसको महाछिद्र (foramen magnum) कहते हैं। इसमें होकर मस्तिष्क तथा सुषुम्ना का आपस में सम्बन्ध रहता है। इस छिद्र के सामने की ओर दो उभार दिखाई देते हैं। इनकी सहायता से एक जोड़ बनता है, जिससे मनुष्य सिर को आगे व पीछे की ओर कर सकता है। यह संख्या में एक होती है।

शंखास्थि (temporal bones): इनके द्वारा कनपटी की अस्थि बनती है। इनके दोनों ओर एक-एक छिद्र होता है, जो कान के अन्दर के भाग से सम्बन्ध रखते हैं। कानों के पीछे का भाग इन्हीं अस्थियों से मिलकर बना है। ये संख्या में दो होती हैं।

जतूकास्थि (sphenoid bone): यह अस्थि देखने में पंख फैलाए चमगादड़ के समान लगती है। यह कपाल के धरातल के नीचे सामने की ओर ललाटास्थि से मिलकर चक्षुगुहा बनाती है। यह खोपड़ी या कपाल की अन्य अस्थियों के बीच जुड़ी रहती है। यह संख्या में एक होती है।

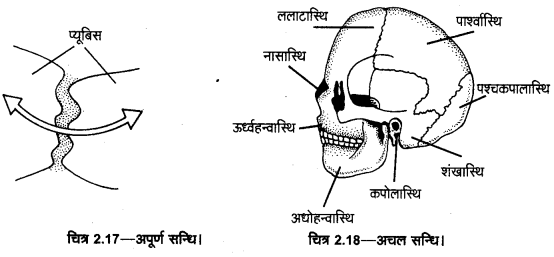

झर्झरास्थि या बहुछिद्रास्थि (ethmoid bone): कपाल में यह एक विचित्र प्रकार की अस्थि होती है जो मस्तिष्क की गुहा को नाक से पृथक् करती है। यह नाक के ऊपरी भाग में दो छिद्र बनाती है। इसमें अनेक छोटे-छोटे छिद्र होते हैं, जिनमें होकर तन्त्रिकाएँ मस्तिष्क में जाती व आती हैं। ललाटास्थि ये आठों अस्थियाँ आपस में विशेष प्रकार की अचल सन्धियों द्वारा जुड़ी रहती हैं।

2. चेहरा (Face)

इसमें 14 अस्थियाँ पायी जाती हैं, जिनके नाम एवं सामान्य परिचय इस प्रकार है-

ऊपरी जबड़े की अस्थियाँ (upper jaw bones): ये अस्थियाँ मुँह के ऊपरी भाग में होती हैं। प्रत्येक अस्थि में 8 गड्डे होते हैं, जिनके अन्दर ऊपर के 16 दाँत लगे रहते हैं। ऊपर के तालू का भाग भी इन्हीं अस्थियों से मिलकर बनता है। ये संख्या में दो होती हैं।

निचले जबड़े की अस्थि (lower jaw bone): इस अस्थि द्वारा ठोड़ी बनती है। यह चेहरे की सबसे मजबूत अस्थि है। इसमें भी 16 गड्डे पाए जाते हैं, जिनमें नीचे के 16 दाँत लगे रहते हैं। यह एक ही अस्थि होती है।

गाल या कपोलास्थियाँ (cheek bones): ये अस्थियाँ दोनों ओर के गालों का निर्माण करती हैं जिससे गाल उभरे हुए दिखाई देते हैं। ये अस्थियाँ संख्या में दो होती हैं।

तालू की अस्थियाँ (palate bones): इनके द्वारा तालू का पिछला भाग बनता है। ये संख्या में दो होती हैं।

नाक की अस्थियाँ (nasal bones): इनके द्वारा नाक के दोनों नथुनों की बाहरी दीवार बनती है। ये संख्या में दो होती हैं।

स्पंजी अस्थियाँ (spongy bones): इनके द्वारा नाक के अन्दर के भाग बनते हैं। इनका आकार सीप के समान होता है। ये स्पंज के समान मुलायम होती हैं। ये संख्या में दो होती हैं।

अश्रु अस्थियाँ (lachrymal bones): इनका सम्बन्ध अश्रुओं से होता है। इनसे होकर आँसू आँखों से नाक में आ जाते हैं। इनकी संख्या दो होती है।

नाक का पर्दा (vomer bone): इस अस्थि के द्वारा नाक दो भागों में विभाजित हो जाती है। इसकी संख्या एक होती है। इस प्रकार मस्तिष्क कोष की 8 तथा चेहरे की 14 अस्थियाँ मिलकर कपाल या खोपड़ी की कुल 22 अस्थियाँ होती हैं।

प्रश्न 4.

मेरुदण्ड में कितनी कशेरुकाएँ पायी जाती हैं? किसी एक कशेरुका का चित्र सहित वर्णन कीजिए। अथवा रीढ़ की अस्थि में झुकाव क्यों होते हैं? ये कितने होते हैं और शरीर में इनकी क्या उपयोगिता है?

उत्तर:

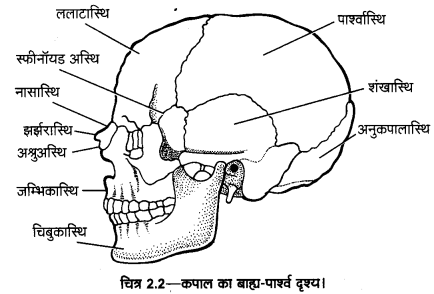

रीढ़ की अस्थियाँ या कशेरुक दण्ड (Vertebral Column or Back Bone):

मेरुदण्ड या कशेरुक दण्ड शरीर के लिए आधार का कार्य करता है। यह अनेक छल्ले के आकार की टेढ़ी-मेढ़ी अस्थियों की एक श्रृंखला है, जो पीठ के बीचोबीच गर्दन में प्रारम्भ होकर नीचे मलद्वार के 6-7 सेमी ऊपर तक एक स्तम्भ की भाँति फैली होती है। इसमें कुल मिलाकर 26 अस्थियाँ होती हैं। छोटे बच्चे के कशेरुक दण्ड में 33 अस्थियाँ होती हैं, बड़े होने पर नीचे की 9 अस्थियों में से पिछली 5 मिलकर एक और अन्तिम 4 मिलकर एक अस्थि बन जाती है। इस प्रकार कुल 26 अस्थियाँ रह जाती हैं। इन छोटी-छोटी अस्थियों को कशेरुकाएँ कहा जाता है। इनका वर्गीकरण इस प्रकार है-

कशेरुकाओं का वर्गीकरण (Classification of Vertebral):

एक वयस्क व्यक्ति की कशेरुक दण्ड की कुल 26 कशेरुकाओं को उनके स्थान एवं स्थिति के अनुसार पाँच वर्गों में बाँटा जाता है, जिन्हें क्रमश:

(i) ग्रीवा प्रदेश की कशेरुकाएँ,

(ii) वक्षीय कशेरुकाएँ,

(iii) कटिप्रदेशीय कशेरुकाएँ,

(iv) त्रिक कशेरुकाएँ तथा

(v) अनुत्रिक कशेरुकाएँ कहा जाता है। इन पाँचों वर्गों की कशेरुकाओं का सामान्य विवरण निम्नवर्णित है

ग्रीवा प्रदेश की कशेरुकाएँ (Cervical vertebrae): ये संख्या में 7 होती हैं और गर्दन का भाग बनाती हैं। इनकी पहली और दूसरी कशेरुका पर ही मनुष्य की खोपड़ी टिकी रहती है। कशेरुक दण्ड के इस भाग की प्रथम दो कशेरुकाओं की बनावट अन्य कशेरुकाओं की बनावट से कुछ भिन्न होती है। इनमें से पहली कशेरुका को शीर्षधरा (altas) कहते हैं तथा इसी कशेरुका पर हमारी खोपड़ी टिकी रहती है। दूसरी कशेरुका को अक्षक (axis) कहते हैं।

वक्षीय कशेरुकाएँ (Thoracic vertebrae): ये संख्या में 12 होती हैं, इनके बाहरी किनारों से पसली की अस्थियाँ जुड़ी रहती हैं। ये आगे की ओर छाती की अस्थि से जुड़कर छाती का पिंजर बनाती हैं।

कटिप्रदेशीय कशेरुकाएँ (Lumbar vertebrae): ये आकार में सबसे बड़ी तथा मजबूत होती हैं। ये सारे शरीर का भार सहन करने में सक्षम होती हैं। ये संख्या में 5 होती हैं।

त्रिक कशेरुकाएँ (Sacral vertebrae): आरम्भ में ये 5 होती हैं, किन्तु युवावस्था में आपस में मिलकर एक हो जाती हैं, जिसे त्रिकास्थि कहते हैं।

अनुत्रिक कशेरुकाएँ (Caudal vertebrae): ये अन्तिम 4 कशेरुकाएँ भी बड़े होने पर मिलकर एक हो जाती हैं, जिसे अनुत्रिकास्थि कहते हैं। इनको पूँछ की कशेरुकाएँ भी कह सकते हैं।

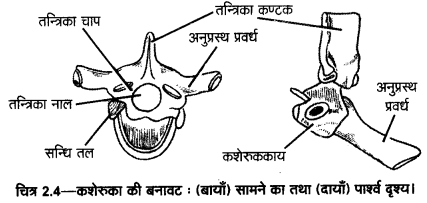

कशेरुकाओं की संरचना (Structure of Vertebra):

प्रथम 2 और अन्तिम 9 को छोड़कर सभी कशेरुकाओं की आकृति लगभग समान तथा नगदार अंगूठी के समान होती है। सामान्य रूप से प्रत्येक कशेरुका को तीन भागों में बाँटा जा सकता है

कशेरुककाय (Body): यह अंगूठी के नग की भाँति ठोस एवं मोटा होता है। यह कशेरुका के अगले भाग का निर्माण करता है।।

तन्त्रिका चाप (Neural arch): कशेरुककाय के पिछले भागों से मिलकर जो हिस्सा घेरा बनाता है, उसे तन्त्रिका चाप कहा जाता है। इससे बनी नली में ही सुषुम्ना रहती है।

प्रवर्ध (Projections): कशेरुका के तन्त्रिका चाप से तीन उभार निकलते हैं। घेरे के दोनों ओर के उभारों को अनुप्रस्थ प्रवर्ध तथा बीच के नुकीले उभार को तन्त्रिका कण्टक कहा जाता है।कशेरुकाएँ आपस में इस प्रकार जुड़ी रहती हैं कि मुड़ने या झुकने के बाद भी ये टूटती नहीं हैं। प्रत्येक दो कशेरुकाओं के बीच में एक उपास्थि की तह होती है, जिसके कारण कशेरुकाएँ आपस में रगड़ नहीं खाती हैं। सभी कशेरुकाएँ एक-दूसरे के ऊपर इस प्रकार रखी रहती हैं कि बीच में एक नली-सी बन जाती है, जिसे तन्त्रिका नाल (neural canal) कहते हैं।

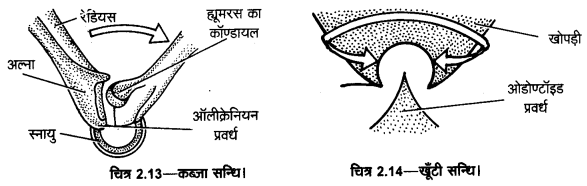

कशेरुक दण्ड की सबसे पहली कशेरुका, जिसे एटलस या शीर्षधरा (atlas) कहते हैं, खोपड़ी के लिए आधार का कार्य करती है। इसके अगले सिरे पर 2 गोल गड्ढे होते हैं, जिनमें खोपड़ी के दोनों पश्च उभार स्थित रहते हैं। इसी प्रकार पहली ग्रीवा कशेरुका, जिसे अक्षीय कशेरुका (axis) कहते हैं, में खोपड़ी कुछ इस प्रकार स्थित रहती है कि खोपड़ी को सरलता से घुमाया जा सकता है। इस जोड़ को खूटीदार जोड़ कहते हैं।

कशेरुक दण्ड के झुकाव (Curvatures of Vertebral Column):

मनुष्यों की रीढ़ की हड्डी या कशेरुक दण्ड बिल्कुल सीधी नहीं होती बल्कि इसमें चार झुकाव होते हैं जिनका विवरण निम्नवर्णित है-

1. गर्दन का झुकाव (पीछे की ओर);

2. वक्ष का झुकाव (आगे की ओर);

3. कमर का झुकाव (पीछे की ओर);

4. श्रोणि का झुकाव (आगे की ओर)।

इन झुकावों के कारण ही मनुष्य सिर या कन्धों पर भारी बोझ आसानी से ढो सकता है क्योंकि झुकाव होने के कारण ही इनमें अधिक विस्तारण एवं संकुचन की क्षमता होती है। इसके अतिरिक्त कशेरुक दण्ड के इन झुकावों के कारण ही वक्ष तथा उदर के अंगों को आवश्यक सुरक्षा प्राप्त होती है। इन झुकावों के ही परिणामस्वरूप हमारा शरीर सधा रहता है।

इस प्रकार कशेरुक दण्ड मानव शरीर का आधार है, जिस पर सिर टिका रहता है तथा हाथ-पैर जुड़े रहते हैं। वक्ष प्रदेश की कशेरुकाओं में पसलियाँ जुड़ी रहती हैं, जो उनसे मिलकर छाती का पिंजर बनाने में सहायक होती हैं।

प्रश्न 5.

मनुष्य के वक्ष की रचना तथा कार्यों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

मनुष्य के वक्ष की रचना (Structure of Human Thorax):

वक्ष (thorax) की संरचना दूर से देखने पर सन्दूक (box) के समान दिखाई देती है। इसके अन्दर हृदय, फेफड़े आदि कोमल अंग सुरक्षित रहते हैं। इसका निर्माण आगे की ओर वक्षास्थि या उरोस्थि (sternum) तथा पसलियों (ribs) से तथा पीछे की ओर मेरुदण्ड (vertebral column) से होता है।

(क) उरोस्थि (Sternum):

यह छाती के सामने का भाग होता है, जो चपटा, पतला, चौड़ा तथा मजबूत होता है। इसकी लम्बाई 15 से 18 सेमी होती है। इसका ऊपरी भाग लगभग 12 से 15 सेमी चौड़ा होता है, जो नीचे तक धीरे-धीरे सँकरा होता जाता है। इस पर पसलियाँ (ribs) जुड़ी रहती हैं। उरोस्थि या वक्षास्थि को तीन प्रमुख भागों में बाँटा गया है-

1. मैनुब्रियम (manubrium): स्टर्नम के ऊपरी चौड़े भाग को मैनुब्रियम कहते हैं। इसका ऊपरी भाग अवतल होता है, जिसमें हँसली की अस्थि के भाग जुड़े रहते हैं।

2. ग्लैडियोलस (gladiolus): यह बीच का लम्बा व पतला भाग है। यह कई भागों में बँटा रहता है।

3. जिफाइड (xiphoid): यह स्टर्नम का सबसे निचला भाग है, जो छोटा तथा कार्टिलेज का बना होता है। पूरी उरोस्थि में बराबर दूरी पर 7 गड्ढे होते हैं, जिनमें पसलियों के सिरे उपास्थियों (cartilages) के द्वारा जुड़े रहते हैं।

(ख) पसलियाँ (Ribs):

वक्षास्थि या उरोस्थि (sternum) के साथ मिलकर पसलियाँ वक्ष के पिंजर का निर्माण करती हैं। इसके अन्दर अनेक कोमल अंग; जैसे हृदय, फेफड़े आदि सुरक्षित रहते हैं। पसलियाँ संख्या में 24 होती हैं। ये वक्ष में दोनों ओर 12-12 स्थित होती हैं। एक ओर की पहली 7 पसलियाँ सामने की ओर वक्षास्थि (sternum) से सीधी ही सम्बन्धित हैं। पसलियों के इन 7 जोड़ों को वास्तविक या सच्ची पसलियाँ कहते हैं। इसके बाद की पसलियाँ अर्थात् आठवीं, नवीं और दसवीं पसलियाँ वक्षास्थि से सीधी सम्बन्धित नहीं होतीं वरन् कार्टिलेज की सहायता से अपने ऊपर की पसली से जुड़ी रहती हैं। इसी कारण इन पसलियों को असत्य पसलियाँ कहते हैं।

अन्तिम दो पसलियाँ (ग्यारहवीं और बारहवीं) किसी भी रूप में वक्षास्थि से नहीं जुड़ी होती वरन् ये सामने की ओर स्वतन्त्र होकर निकली रहती हैं। ये काफी छोटी होती हैं। इन्हें प्लावी या तैरने वाली पसलियाँ (floating ribs) कहते हैं। इन दोनों पसलियों के बीच मांसपेशियाँ जुड़ी रहती हैं। ये मांसपेशियाँ साँस लेने में बहुत सहायता करती हैं। साँस लेते समय ये मांसपेशियाँ पसलियों को उठा तथा दबाकर हवा फेफड़ों में भरने तथा फेफड़ों से बाहर निकालने में बहुत सहायता करती हैं। इसी कारण इन मांसपेशियों को अन्तःपर्शका मांसपेशी भी कहते हैं।

प्रश्न 6.

शरीर की अधोशाखाओं अथवा टाँगों की अस्थियों का चित्र सहित विवरण प्रस्तुत कीजिए।

उत्तर:

अधोशाखाएँ अथवा टाँगों की अस्थियाँ (Bones of Lower Extremities or Hind limbs):

शरीर की अधोशाखा अथवा टाँग की अस्थियों की रचना को स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि इसके चार भाग होते हैं, जिनका संक्षिप्त परिचय निम्नवर्णित है

1. जंघा या ऊरु (thigh) की अस्थियाँ-इसके अन्तर्गत श्रोणि मेखला तथा घुटनों के बीच का भाग आता है। जंघा अथवा ऊरु में एक ही लम्बी अस्थि होती है, जिसे ऊर्वास्थि या ऊर्विका कहते हैं। यह शरीर की एक बहुत मजबूत और सबसे लम्बी अस्थि है। इसका ऊपरी सिरा गोल होता है और सिर कहलाता है। यह श्रोणि उलूखल में स्थित रहता है। यहाँ कन्दुक खल्लिका सन्धि पायी जाती है। इसके नीचे का कुछ भाग तिरछा होता है और ग्रीवा कहलाता है। शेष भाग गात्र है। निचला सिरा चौड़ा होता है, इसके दोनों ओर दो उभार तथा बीच में एक खाँच होती है। उसी में घुटने की अस्थि स्थित होती है।

2. पिंडली (shank) की अस्थियाँ–यह भाग घुटने से टखने के बीच पाया जाता है। घुटने के स्थान पर कब्जा सन्धि पायी जाती है। इस भाग में 2 अस्थियाँ होती हैं-

(i) अन्तःजंधिका या टिबिया (tibia) तथा

(ii) बहिःजंघिका या फिबुला (fibula)

अन्त:जंघिका पैर के अंगूठे की ओर होती है और बहि:जंघिका पैर की कनिष्ठा उँगली की ओर की अस्थि है। बहि:जंघिका का ऊपरी सिरा मोटा और चौड़ा होता है। इसका गात्र ऊपर से नीचे की ओर कुछ कम चौड़ा और चपटा होता है। इसके सिरे पर टखने की अस्थियाँ जुड़ती हैं। अन्तःजंघिका अपेक्षाकृत पतली और कमजोर होती है। इसका गात्र भी गोल पतली नली के समान होता है। ऊपरी सिरा चौकोर-सा होता है और ऊर्वास्थि से जुड़ा होता है। नीचे का सिरा एक ओर कुछ उभरा होता है और टखने की अस्थि से जुड़ा होता है।

3. घुटने की अस्थि (knee cap): इसमें एक तिकोनी अस्थि होती है, जिसे जान्त्रिका या पटेला (patella) कहते हैं। यह ऊर्विका के नीचे के सिरे पर एक छोटी अस्थि है और दोनों ओर इन अस्थियों से बँधी रहती है। टाँग की गति होने पर इसका ऊपरी भाग फिसलता हुआ प्रतीत होता है।

4. पैर (foot) की अस्थियाँ: ये तीन भागों में स्थित होती हैं-

- टखना (ankle): पैर का पिछला भाग टखना (tarsals) कहलाता है। टखने (tarsals) में 7 अस्थियाँ होती हैं। सातों अस्थियाँ एक-दूसरे से आकार में भिन्न होती हैं। इनमें 1 अस्थि, जो सबसे बड़ी होती है, एड़ी बनाती है। सातों अस्थियाँ दो पंक्तियों में बँटकर बराबर से आपस में जुड़ी रहती हैं और नीचे की ओर तलुवे की टिबिया अस्थि से जुड़ती हैं।

- तलुआ (sole): पैर के तलुवे में 5 अस्थियाँ होती हैं। इन्हें मेटाटार्सल्स (metatarsals) कहते हैं। ये पतली और लम्बी होती हैं, जो ऊपर की ओर टखने की अस्थियों से और नीचे की ओर उँगलियों की अस्थियों से होती हैं।

- उँगलियाँ या पोर (phalanges): पैर में अँगूठा और 4 उँगलियाँ होती हैं। अँगूठे में 2 और उँगलियों में 3-3 अस्थियाँ पायी जाती हैं। कुल 14 अस्थियाँ होती हैं। एक सिरे पर ये तलवे की अस्थियों से जुड़ी होती हैं तथा इनके दूसरे सिरे पर नाखून होते हैं।

प्रश्न 7.

शरीर की ऊर्ध्व शाखाओं अथवा बाहु की अस्थियों का चित्र सहित विवरण प्रस्तुत कीजिए। अथवा बाँह की हड्डियों का नामांकित सचित्र वर्णन कीजिए।

उत्तर:

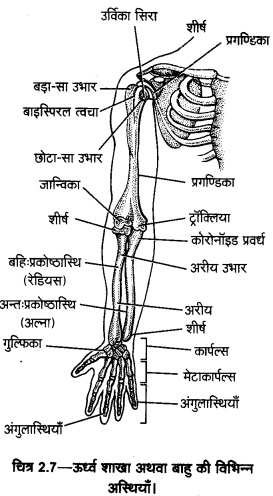

ऊर्ध्व शाखाएँ अथवा बाहु की अस्थियाँ (Bones of Upper Extremities or Fore limbs):

सम्पूर्ण बाहु को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं

1. ऊपरी बाहु (Upper arm)-कन्धे से कोहनी तक का भाग ऊपरी बाहु कहलाता है। इसमें कन्धे से कोहनी तक केवल एक ही लम्बी अस्थि होती है। इस अस्थि को प्रगण्डिका या रामरस (humerus) कहा जाता है। इस अस्थि के बीच का लम्बा गोल भाग गात्र कहलाता है। ऊपर का उभरा हुआ गोल भाग अस्थि का सिर (head) कहलाता है। इस अस्थि का सिर अंस उलूखल में स्थित होकर स्कन्ध सन्धि बनाता है, जिस पर बाहु घूमती है। यह सन्धि कन्दुक खल्लिका सन्धि होती है। प्रगण्डिका के नीचे के सिरे पर एक उभार होता है, जो कोहनी पर अग्रबाहु की दोनों अस्थियों से जुड़ा रहता है।

2. अग्रबाहु (Forearm)-बाहु के नीचे कोहनी से कलाई तक का भाग अग्रबाहु कहलाता है। कोहनी पर कब्जा सन्धि होती है। इसमें दो अस्थियाँ होती हैं, जिनके नाम रेडियस या बहिःप्रकोष्ठास्थि तथा अल्ना या अन्तःप्रकोष्ठास्थि हैं। हथेली को सामने की ओर फैलाने पर बहि:प्रकोष्ठास्थि बाहर की ओर तथा अन्त:प्रकोष्ठास्थि भीतर की ओर रहती है। ये दोनों अस्थियाँ प्रगण्डिका की अपेक्षा छोटी और पतली होती हैं (अँगूठे की ओर वाली अस्थि बहिःप्रकोष्ठास्थि और कनिष्ठा या छोटी उँगली की ओर वाली अस्थि अन्तःप्रकोष्ठास्थि कहलाती है)। ऊपर की ओर केवल अन्तःप्रकोष्ठास्थि; प्रगण्डास्थि के निचले जान्विका भाग से मिलकर कोहनी की सन्धि बनाती है। नीचे की ओर ये दोनों अस्थियाँ कलाई की 8 अस्थियों में से प्रथम पंक्ति की 4 अस्थियों से मिलकर कलाई या बहिःप्रकोष्ठास्थि मणिबन्ध की सन्धि बनाती हैं।

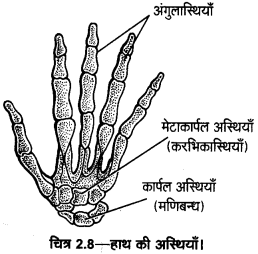

हाथ की अस्थियों को हम तीन भागों में बाँट सकते हैं-

(i) कलाई,

(ii) हथेली तथा

(iii) उँगलियाँ।

कलाई में विभिन्न आकार की 8 छोटी-छोटी अस्थियाँ होती हैं, जो एक-दूसरे से पृथक् होती हैं, किन्तु दृढ़ स्नायुओं के द्वारा एक-दूसरे से जुड़ी रहती हैं।

3. हाथ (Hand): इसके नीचे हथेली की 5 अंगुलास्थियाँ अस्थियाँ होती हैं, जिन्हें करभास्थि (metacarpals) कहते हैं। इनके ऊपरी सिरे कलाई की ओर कुछ चौकोर से रहते हैं और कलाई की अस्थियों को नीचे की पंक्ति से बाँधे रहते हैं। पाँचों करभास्थियों के आकार में थोड़ा-थोड़ा अन्तर होता है। अंगूठे से जुड़ने वाली अस्थि सबसे छोटी और मोटी होती है। कनिष्ठा उँगली से जुड़ने वाली अस्थि सबसे पतली और बीच की उँगलियों से जुड़ने वाली अस्थि सबसे लम्बी होती है। अँगूठे में 2, शेष चारों उँगलियों में 3-3 अस्थियाँ पायी जाती हैं। इस प्रकार हाथ में कुल 14 अस्थियाँ होती हैं।

प्रश्न 8.

मानव शरीर की अंस मेखला और श्रोणि मेखला की अस्थि-संरचना का चित्र सहित वर्णन चित्र 2.8-हाथ की अस्थियाँ। कीजिए।

उत्तर:

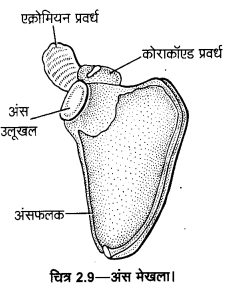

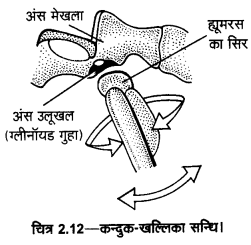

(क) मनुष्य की अंस मेखला (Pectoral girdle of Man):

मनुष्य की अंस मेखला के दोनों अर्द्ध-भाग अलग-अलग होते हैं। प्रत्येक अर्द्ध-भाग एक तिकोनी और चपटी अस्थि से बना होता है, जिसे स्कैपुला (scapula) कहते हैं। यह भाग पीठ व गर्दन के दोनों ओर तथा पसलियों के पीछे स्थित होता है। अस्थि का चौड़ा भाग ऊपर की ओर तथा नुकीला भाग नीचे की ओर होता है। स्कैपुला के पीछे के भाग में एक उभार होता है, जो एक उठी हुई छोटी-सी दीवार की तरह लगता है। यह कण्टक (spine) कहलाता है। इसी के कारण अंस मेखला दो भागों में विभाजित हो जाती है।

अंस मेखला का ऊपरी भाग चपटा हो जाता है। इसे ऐक्रोमियन प्रवर्ध (acromian process) कहते हैं। इसी भाग से हँसली की अस्थि जुड़ी रहती है, जिससे मनुष्य में उठे हुए कन्धे (shoulders) बन जाते हैं। इसी सिरे के पास स्कैपुला में एक गड्ढा होता है, जिसे अंस उलूखल (glenoid cavity) कहते हैं। इस गड्ढे में अग्रबाहु की प्रगण्डिका (humerus) का गोल सिर स्थित रहता है। यह जोड़ (सन्धि) कन्दुक-खल्लिका सन्धि कहलाता है। इसीलिए हम हाथ को चारों ओर सुविधापूर्वक घुमा सकते हैं। अंस मेखला भी पसलियों के साथ केवल मांसपेशियों से जुड़ी रहती है।

अंस मेखला के कार्य (Functions of Pectoral girdle):

अंस मेखला विशेष कार्यों के कारण एक महत्त्वपूर्ण अस्थि है। इसके कार्य इस प्रकार हैं

- कन्धे का निर्माण इस अस्थि के द्वारा ही होता है।

- हँसली की अस्थि का एक सिरा इसी से जुड़ा रहता है जिसका दूसरा सिरा स्टर्नम से जुड़ा रहता है।

- इसी अस्थि के अंस उलूखल में अग्रबाहु (प्रगण्डिका) का ऊपरी भाग (सिर) स्थित होता है। एक विशेष प्रकार की सन्धि होने के कारण ही भुजा चारों ओर आसानी से घुमाई जा सकती है।

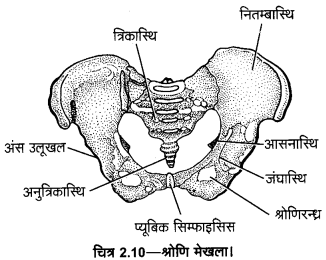

(ख) श्रोणि मेखला (Pelvic girdle):

मनुष्य के उदर के नीचे कूल्हे के भाग में कई अस्थियों का सम्मिलित रूप होता है, जिसे श्रोणि मेखला (pelvic girdle) कहते हैं।

श्रोणि मेखला दो अर्धांशों से मिलकर बनी होती है। इसके दोनों अर्द्ध-भाग पीछे और सामने आपस में जुड़कर एक घेरा बनाते हैं, जो पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में अधिक चौड़ा होता है। दोनों ओर की श्रोणि मेखलाएँ रचना में समान होती हैं। बालकों में प्रत्येक श्रोणि मेखला अलग-अलग रहती है। बड़े होने पर ये एक-दूसरे से जुड़ हैं और उदर गुहा (abdominal cavity) का निचला भाग बनाती हैं। इसी भाग में अनेक अनुत्रिकास्थि । आन्तरांग सुरक्षित रहते हैं। प्रत्येक कूल्हे की अस्थि के ऊपरी भाग में प्याले के आकार का गड्डा-सा होता है, जिसे श्रोणि उलूखल या ऐसीटाबुलम (acetabulum) कहते हैं। इसी गड्ढे में टाँग की अस्थि ऊर्वास्थि (femur) का सिरा फँसा रहता है। प्रत्येक श्रोणि मेखला के तीन भाग होते हैं-

- इलियम (ileum) या नितम्बास्थि: यह श्रोणि मेखला का ऊपरी चौड़ा तथा चपटा भाग होता है, जो पीछे की तरफ त्रिकास्थि (sacrum) से जुड़ा रहता है।

- इश्चियम (ischium) या आसनास्थि: यह नीचे वाला सबसे छोटा तथा गाँठदार भाग है। हमारा शरीर इन्हीं गाँठों पर सधा रहता है तथा इन्हीं से हमें बैठने में सहायता मिलती है।

- प्यूबिस या जंघास्थि (pubis): श्रोणि मेखला का यह भाग इलियम तथा इश्चियम के मध्य होता है। यह अस्थि छोटे आकार की होती है।

श्रोणि मेखला के कार्य (Functions of Pelvic girdle):

श्रोणि मेखला के कार्य निम्नलिखित हैं-

- इससे बैठने तथा शरीर को साधने में सहायता मिलती है।

- इसके श्रोणि उलूखल में टाँगों की अस्थि का ऊपरी भाग सन्धि बनाता है।

- इसके द्वारा कूल्हे का निर्माण होता है।

- इससे हम अपने पैरों को घुमा सकते हैं।

प्रश्न 9.

अस्थि सन्धि से क्या आशय है? शरीर में पायी जाने वाली विभिन्न अस्थि सन्धियों का सामान्य परिचय दीजिए।

अथवा अस्थि सन्धि कितने प्रकार की होती हैं? मानव शरीर में इनका क्या कार्य है?

अथवा चल सन्धि के प्रकार लिखिए। ऐसी किसी एक प्रकार की सन्धि का वर्णन कीजिए।

अथवा चल सन्धियों के प्रकार उदाहरणसहित समझाइए।

अथवा गेंद-गड्डा सन्धि का चित्र बनाइए।

उत्तर:

अस्थि सन्धि (Bone Joints):

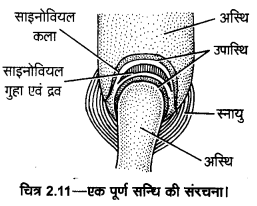

कशेरुकीय जन्तुओं के शरीर में अनेक छोटी-बड़ी अस्थियाँ होती हैं, जो किसी-न-किसी रूप में एक-दूसरे से जुड़ी रहती हैं और शरीर का ढाँचा बनाकर इसे विशिष्ट आकार प्रदान करती हैं। शरीर में दो या अधिक अस्थियों के मिलने के स्थान एवं व्यवस्था को अस्थि-सन्धि या अस्थि-जोड़ (joint) कहते हैं। सन्धि स्थल पर कुछ मजबूत सूत्र या तन्तु जुड़े रहते हैं, जो इनको बाँधने में सहायता करते हैं।

इसके अतिरिक्त सन्धि स्थल पर मिलने वाले स्थान उपास्थि आदि से ढके रहते हैं। अस्थि सन्धियों की शरीर में महत्त्वपूर्ण भूमिका एवं कार्य हैं। सन्धियाँ शरीर के विभिन्न अंगों की गति पर नियन्त्रण करती हैं। प्राणियों की शारीरिक गतिविधियों को सम्भव बनाने के लिए ही अस्थि-सन्धियों की व्यवस्था है। अस्थि-सन्धियों के ही कारण व्यक्ति विभिन्न प्रकार की सुव्यवस्थित गतियाँ करता है तथा विशिष्ट कार्य करता है। अस्थि-सन्धियों का प्रमुख कार्य शरीर को गतिशीलता एवं क्रियाशीलता प्रदान करना है।

अस्थि सन्धियो के प्रकार (Kinds of Bone Joints):

अस्थि सन्धियाँ तीन प्रकार की होती हैं-

(1) पूर्ण सन्धि या चल सन्धि,

(2) अपूर्ण सन्धि, तथा

(3) अचल सन्धि।

1. पूर्ण सन्धि (Perfect joint): इन्हें चल सन्धि भी कहते हैं। इस सन्धि में भाग लेने वाली अस्थियों के सिरों पर उपास्थि की टोपी मढ़ी रहती है। दोनों जुड़ने वाली अस्थियों के बीच थोड़ी-सी जगह रहती है, जो साइनोवियल गुहा (synovial cavity) कहलाती है। यह साइनोवियल कला (synovial membrane) से ढकी रहती है। साइनोवियल गुहा में साइनोवियल द्रव (synovial fluid) भरा रहता है। इस प्रकार द्रव भरी एक थैली बन जाती है, जिसे साइनोवियल कैप्सूल कहते हैं। बाहर की ओर दोनों अस्थियों के सिरे स्नायु (ligaments) चित्र द्वारा परस्पर जुड़े रहते हैं। पूर्ण सन्धि या चल सन्धि निम्नलिखित प्रकार की होती हैं-

कन्दुक-खल्लिका सन्धि (ball and socket अंस मेखला joint): इसे गेंद-गड्डा सन्धि भी कहते हैं। इस सन्धि में एक अस्थि का गोल उभरा सिरा दूसरी अस्थि के सिरे पर पाए जाने वाले गड्डे में स्थित रहता है। इससे उभरे सिरे वाली अस्थि चारों ओर घुमाई जा सकती है। कूल्हे का जोड़ तथा कन्धे का जोड़ इसके उदाहरण हैं।

कब्जा सन्धि (hinge joint): इस सन्धि के अन्तर्गत एक अस्थि के सिरे का उभार दूसरी अस्थि के गड्डे में इस प्रकार फिट होता है कि उभरे सिरे वाली अस्थि दरवाजे की तरह केवल एक ही दिशा में पूरी मुड़ती है। विपरीत दिशा में गति नहीं हो सकती। घुटने, कुहनी तथा उँगलियों के पोरों के जोड़ इसके उदाहरण हैं। रेडियस

विवर्त या खुंटी सन्धि (pivot joint): इसमें एक अस्थि खूटी की तरह स्थिर रहती है तथा दूसरी अस्थि इसके गड्डे द्वारा इसके ऊपर फिट होकर चारों ओर घूमती है। स्तनधारियों में दूसरे कशेरुक, प्रथम ग्रीवा कशेरुक के ओडोण्टॉइड प्रवर्ध (odontoid process), शीर्षधरा (atlas) तथा खोपड़ी की सन्धि इसी प्रकार की सन्धि है। इस प्रकार की अस्थि-सन्धि को अंगठे का धुराग्र सन्धि भी कहा जाता है।

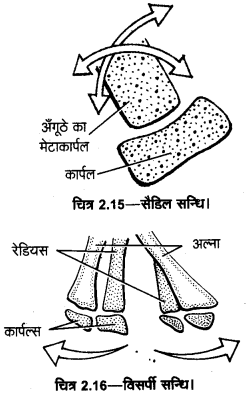

पर्याण या सैडिल सन्धि (saddle joint): यह कार्पल सन्धि कन्दुक-खल्लिका सन्धि से मिलती-जुलती है, परन्तु इसमें बॉल तथा सॉकेट दोनों ही कम विकसित होते हैं। हाथ के अंगठे की चित्र 2.15–सैडिल सन्धिा मेटाकार्पल्स तथा कार्पल्स के बीच ऐसी ही सन्धि होती है। इसी सन्धि के कारण अंगठा अन्य उँगलियों की अपेक्षा रेडियस 7 अल्ना इधर-उधर अधिक घुमाया जा सकता है।

var en farauf het (gliding joint): इसमें दोनों अस्थियाँ एक-दूसरी पर फिसल सकती हैं। कार्पल्स – कशेरुकों के योजी प्रवर्धा (zygapo-physes) के बीच तथा प्रबाहु की रेडियोअल्ना और कलाई के बीच इसी प्रकार की सन्धि पायी जाती है।

2. अपूर्ण सन्धि (Imperfect joint): इस प्रकार की सन्धि में दोनों अस्थियाँ केवल उपास्थियों द्वारा एक-दूसरी से जुड़ी होती हैं। इनमें गति बहुत ही सीमित होती है। दोनों प्यूबिस अस्थियों के बीच ऐसी ही सन्धि होती है।

3. अचल सन्धि (immovable joint): इसमें अस्थियाँ सीवन (sutures) द्वारा परस्पर जुड़ी रहती हैं और हिलने-डुलने में असमर्थ होती हैं। इसीलिए इसे अचल सन्धि कहते हैं। खोपड़ी की अस्थियों में इसी प्रकार की सन्धियाँ होती हैं।

UP Board Class 11 Home Science Chapter 2 लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

मानव शरीर में पायी जाने वाली अस्थियों के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

अस्थियों के प्रकार

प्रायः सभी अस्थियों की आन्तरिक रचना एकसमान होती है, परन्तु उनके बाहरी आकार में पर्याप्त भिन्नता पायी जाती है। आकार की भिन्नता के आधार पर मानव शरीर की अस्थियों के निम्नलिखित प्रकार हैं

- लम्बी अस्थियाँ (Long bones): इनका आकार लम्बा होता है। इन अस्थियों के दो सिरे होते हैं, दोनों सिरों पर ये मुठिया के समान गोल होती हैं। बाँहों तथा टाँगों की अस्थियाँ इसी प्रकार की होती हैं। ये अस्थियाँ ऊपर से कड़ी तथा अन्दर से खोखली होती हैं। इस खोखली जगह को मज्जा गहा कहते हैं जिसमें अस्थि-मज्जा भरा रहता है। मांसपेशियों की सहायता से इन अस्थियों में गति उत्पन्न होती है।

- चपटी अस्थियाँ (Flat bones): ये अस्थियाँ आकार में चपटी होती हैं और ऐसे स्थानों पर पायी जाती हैं, जहाँ सुरक्षा की आवश्यकता अधिक होती है। इस प्रकार की अस्थियाँ सामान्य रूप से आपस में मिलकर ऐसी रचना का निर्माण करती हैं, जिसमें शरीर के कोमल अंग सुरक्षित रहते हैं। खोपड़ी, चेहरे, पीठ एवं छाती इत्यादि की अस्थियाँ इसी प्रकार की होती हैं।

- घनाकार अस्थियाँ (Cubical bones): ये अस्थियाँ शरीर में ऐसे स्थानों पर पायी जाती हैं, जहाँ पर शक्ति की आवश्यकता होती है। ये अस्थियाँ ऊपर से कठोर तथा अन्दर से खोखली होती हैं; जैसे—कलाई तथा टखने की अस्थियाँ।

- छोटी अस्थियाँ (Small bones): ये अस्थियाँ पतली तथा कुछ छोटी होती हैं; जैसे-हथेली तथा उँगलियों की अस्थियाँ।

- वक्राकार अस्थियाँ (Curved bones): इन अस्थियों का आकार समान नहीं होता है। ये कहीं गोल, कहीं लम्बी, चौड़ी या कहीं नुकीली होती हैं। उदाहरण के लिए रीढ़ की अस्थि, कनपटी तथा जबड़े की अस्थियाँ इत्यादि।

- विषम अस्थियाँ (Irregular bones): इनका आकार विषम होता है। इस प्रकार का उदाहरण मेरुदण्ड की अस्थियाँ हैं।

प्रश्न 2.

मानव कंकाल के मुख्य भागों तथा अस्थियों की संख्या का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

मानव कंकाल के मुख्य भाग तथा अस्थियों की संख्या

मनुष्य के अस्थिपंजर अर्थात् कंकाल तन्त्र का अध्ययन प्रमुख रूप से तीन भागों में बाँटकर करते हैं

1. खोपड़ी (Skull): खोपड़ी अन्दर से खोखली होती है, जिसमें मस्तिष्क स्थित होता है। इसके आगे की ओर कुछ विषम अस्थियाँ होती हैं, जिनके द्वारा मनुष्य के चेहरे तथा निचले जबड़े को आकार मिलता है। खोपड़ी कुल 22 अस्थियों के मिलने से बनती है। ऊपरी भाग 8 अस्थियों से मिलकर बना होता है जिसमें मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। ये सभी अस्थियाँ चपटी, पतली तथा दृढ़ होती हैं। चेहरे में कुल 14 अस्थियाँ होती हैं, जिनमें कुछ बड़ी तथा कुछ छोटी होती हैं।

2. धड़ (Trunk): कंकाल तन्त्र का यह दूसरा भाग है जो कि कुल 64 अस्थियों से मिलकर बनता है। इसमें 33 अस्थियाँ रीढ़ में होती हैं तथा 24 पसलियाँ होती हैं। इनके अतिरिक्त 1 छाती की, 2 कन्धे की, 2 हँसली की तथा 2 मेखला की अस्थियाँ होती हैं।

3. ऊर्ध्व तथा अधर शाखाएँ (Upper and lower extremities): कंकाल तन्त्र के इस भाग के अन्तर्गत ऊपरी बाहु, अग्रबाहु, हाथ तथा जंघा, घुटना, पैर इत्यादि की अस्थियाँ आती हैं। इन भागों में 60 अस्थियाँ हाथों या बाँहों में तथा 60 ही टाँगों या पैरों में होती हैं।

इस प्रकार मानव कंकाल में कुल मिलाकर 206 अस्थियाँ होती हैं।

प्रश्न 3.

अस्थियाँ लाल रक्त कणों के निर्माण की फैक्टरियाँ क्यों कही जाती हैं? समझाइए।

उत्तर:

मनुष्य सहित सभी स्तनधारियों की लम्बी अस्थियों में खोखले स्थान अर्थात् मज्जा गुहा (marrow cavity) होती है। इस गुहा में एक गूदे के समान पदार्थ भरा रहता है। इस पदार्थ को अस्थि मज्जा (bone marrow) कहते हैं। अस्थि मज्जा में रुधिर केशिकाएँ, तन्त्रिकाएँ आदि होती हैं। इसी मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं (red blood corpuscles) का निर्माण होता है। इसीलिए अस्थियों को ‘लाल रक्त कणों के निर्माण की फैक्टरी’ कहा जाता है। मनुष्य में लाल रक्त कण थोड़े ही समय तक जीवित रहते हैं; अत: मृत हुए कणों के स्थान पर नए लाल रक्त कण सदैव ही आवश्यक होते हैं। इसीलिए इनका निर्माण भी सदैव होते रहना चाहिए और यह कार्य अस्थियाँ सदैव करती रहती हैं; अर्थात् इनमें उत्पादन भी सदैव ही होता रहता है।

प्रश्न 4.

हमारे शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा अस्थियाँ किस प्रकार करती हैं? स्पष्ट कीजिए। .

उत्तर:

अस्थियों द्वारा कोमल अंगों की सुरक्षा

अस्थियाँ शरीर के लगभग सभी अंगों को सुरक्षा प्रदान करती हैं, परन्तु शरीर में जो अति कोमल किन्तु विशिष्ट अंग हैं, उनको ये विशेष प्रकार की संरचनाएँ स्थान, कोष्ठ या सन्दूक के समान आकार बनाकर विशेष सुरक्षा प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए आँख, कान, नाक जैसी अति महत्त्वपूर्ण, संवेदनशील तथा कोमल ज्ञानेन्द्रियों को विशेष सुरक्षा; अस्थियाँ अक्षिकोष्ठ (orbit), श्रवण कोष्ठ (auditory capsule) तथा घ्राण कोष्ठ (olfactory chamber) बनाकर देती हैं।

हमें ज्ञात है कि मस्तिष्क एक अति कोमल अंग है और सम्पूर्ण शरीर की समस्त क्रियाओं पर यह किसी-न-किसी प्रकार तन्त्रिकीय नियन्त्रण रखता है। मस्तिष्क करोटि (cranium) में स्थित होता है, जो एक बन्द सन्दूक के समान संरचना है। सुषुम्ना कशेरुक दण्ड की तन्त्रिकीय नाल में सुरक्षित रहती है। फेफड़े, हृदय आदि संरचनाओं को तो अपनी क्रियाशीलता के लिए विशेष स्थान भी चाहिए और असीम सुरक्षा भी। यह सुरक्षा वक्षीय पिंजर (thoracic cage) बनाकर कशेरुक दण्ड, उरोस्थि तथा पसलियाँ देती हैं। अंस मेखला, श्रोणि मेखलाओं आदि की संरचना भी इसी प्रकार मेहराबदार होती है, जो विभिन्न आन्तरांगों को पूर्ण तथा महत्त्वपूर्ण सुरक्षा देने में सक्षम है।

प्रश्न 5.

शरीर के लिए अस्थि सन्धियों के महत्त्व का उल्लेख कीजिए। अथवा मानव शरीर में अस्थि सन्धियों का क्या कार्य है?

उत्तर:

शरीर के लिए अस्थि सन्धियों का महत्त्व अथवा कार्य

अस्थि-संस्थान की सुचारु क्रियाशीलता तथा शरीर की समस्त गतिविधियों के लिए अस्थि सन्धियाँ विशेष रूप से आवश्यक तथा महत्त्वपूर्ण हैं। वास्तव में, शरीर में अस्थि सन्धियों की उपस्थिति के कारण ही विभिन्न गतियाँ होती हैं। गमन भी इसका ही उदाहरण है। यदि शरीर में अस्थि सन्धियाँ न होतीं तो समस्त शरीर एक गतिहीन मूर्ति की भाँति होता तथा चल-फिर भी नहीं पाता। शरीर द्वारा श्वास लेना, शरीर का झुकाव आदि भी अस्थियों के मध्य पायी जाने वाली सन्धियों पर ही निर्भर होता है। विभिन्न प्रकार की इन गतियों के लिए सन्धियों का प्रकार भी निश्चित होता है।

किसी अंग के किसी विशेष दिशा में गति करने के लिए एक विशेष प्रकार की सन्धि की ही व्यवस्था होती है; उदाहरण के लिए कुहनी की सन्धि एक कब्जेदार सन्धि है जो हाथ को पीछे मुड़ने से रोकती है, जबकि कन्धे की सन्धि जो एक कन्दुक-खल्लिका सन्धि है, सम्पूर्ण बाहु को किसी भी दिशा में घूमने देती है। इसी प्रकार कशेरुकदण्ड के साथ खोपड़ी की सन्धि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है जो बिना शरीर घुमाए खोपड़ी को इधर-उधर घुमाने में सहायता प्रदान करती है। यह एक खूटीदार सन्धि है। इसमें गति न होने से इन सन्धियों के मध्य मस्तिष्क सुरक्षित एक स्थान पर स्थिर रहता है। इनकी उपस्थिति के कारण बाल्यावस्था में मस्तिष्क इत्यादि के विकसित होने में कोई बाधा नहीं पड़ती। बाद में ये सन्धियाँ अचल हो जाती हैं और मजबूत कपाल का निर्माण करती हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि अस्थि सन्धियाँ हमारे शरीर के लिए अनेक प्रकार से उपयोगी हैं।

प्रश्न 6.

अस्थि सन्धियों में होने वाली विभिन्न गतियों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

अस्थि सन्धियों में होने वाली गतियाँ

हमारे शरीर में विद्यमान अस्थि सन्धियों के परिणामस्वरूप निम्नलिखित गतियाँ होती हैं

1. संकुचन (Contraction): जब एक अंग दूसरे अंग की तरफ खिंचता है तो उसे संकुचन कहते हैं। उदाहरण के लिए कुहनी मोड़कर अग्रबाहु को पश्चबाहु के पास लाया जा सकता है। इसे कुहनी का संकुचन कहेंगे।

2. फैलना (Extension): यह उपर्युक्त क्रिया के विपरीत क्रिया होती है; जैसे-अग्रबाहु का सामने की तरफ फैलने के बाद बाहु से दूर चला जाना।

3. पर्यावर्तन (Circumduction): जब कोई अंग अपने अक्ष पर इस प्रकार घूमे कि चारों ओर घूमकर एक शंकु बन जाए तो इस प्रकार की गति को पर्यावर्तन कहते हैं। अस्थि सन्धियों की उपर्युक्त मुख्य गतियों के अतिरिक्त दो अन्य प्रकार की गतियाँ भी देखी जा सकती हैं, जिन्हें क्रमश: अभिवर्तन तथा अपवर्तन कहा जाता है। अभिवर्तन (Adduction) के अन्तर्गत शरीर के किसी अंग को शरीर की मध्य रेखा की ओर खींचने की क्रिया होती है। इससे भिन्न अपवर्तन (Abduction) के अन्तर्गत शरीर के किसी अंग को शरीर की मध्य रेखा से बाहर की ओर ले जाया जाता है।

प्रश्न 7.

मनुष्यों द्वारा बाहुओं एवं सिर को घुमाने की क्रिया को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

मनुष्य अपनी बाहुओं को कन्धे के स्थल से विभिन्न दिशाओं में सरलता से घुमा लेता है तथा सिर को भी विभिन्न दिशाओं में सरलता से घुमा सकता है। बाहुओं एवं सिर की इन गतियों के लिए अस्थि सन्धियाँ ही जिम्मेदार हैं। इन स्थलों पर होने वाली गतियों का स्पष्टीकरण निम्नवर्णित है-

(क) बाहुओं को चारों तरफ घुमाने की क्रिया का स्पष्टीकरण:

मनुष्य की बाहु में एक अस्थि का सिरा गेंद के समान गोल होता है और दूसरी अस्थि का सिरा प्याले की तरह होता है। गेंद वाला सिरा, प्यालेनुमा आकार वाले सिरे में स्थित रहता है और इसे सरलता से चारों ओर घुमाया जा सकता है। कन्धे में प्रगण्डिका (humerus) अस्थि का गोल सिरा अंस फलक के प्यालेनुमा गड्ढे, अंस उलूखल (acetabulum) में स्थित होकर घूमता है; अतः मनुष्य अपनी बाहुओं को चारों तरफ घुमा सकता है।

(ख) सिर को घुमाना:

मनुष्य का सिर (खोपड़ी) रीढ़ की अस्थि (कशेरुक दण्ड) के साथ एक विशेष प्रकार की सन्धि बनाता है। इसको बनाने में प्रथम और द्वितीय कशेरुकाओं की अत्यधिक स्पष्ट भूमिका होती है। वास्तव में प्रथम ग्रीवा कशेरुक, जिसे अक्षीय कशेरुक कहते हैं, से एक खूटी की तरह का प्रवर्ध निकला रहता है, जिस पर खोपड़ी में उपस्थित गड्डा टिका रहता है। इस प्रकार की सन्धि को विवर्त अथवा खूटी सन्धि (pivot joint) कहते हैं। इस प्रकार की सन्धि के कारण ही हम अपने सिर को इधर-उधर, केवल पीछे की दिशा को छोड़कर सरलता से घुमा सकते हैं।

प्रश्न 8.

कोहनी की सन्धि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

उत्तर:

कोहनी की सन्धि

यह एक कब्जेदार सन्धि (hinge joint) है। यह ऊपर की ओर प्रगण्डास्थि (humerus) तथा नीचे की ओर बहिःप्रकोष्ठास्थि (radius) व अन्तःप्रकोष्ठास्थि (ulna) के साथ मिलकर बनी सन्धि है। इन अस्थियों में से प्रगण्डास्थि का सिरा तो गोल तथा घिरौं (pulley) की तरह होता है, जिसे ट्रॉक्लिया (trochlea) कहते हैं तथा अन्तःप्रकोष्ठिका अपेक्षाकृत बड़ी होती है और एक प्रवर्ध के रूप में ऊपर की ओर निकली रहती है। इसको ऑलीक्रेनन प्रवर्ध (olecraneon process) कहते हैं। इसी प्रवर्ध के पीछे भीतर की ओर इस अस्थि पर एक गहरा गड्ढा होता है, जिसे सिगमॉइड कूप (sigmoid notch) कहते हैं। इसी खात (गड्डे) में प्रगण्डास्थि की ट्रॉक्लिया फँसी रहती है और चल जोड़ बनाती है। प्रवर्ध के कारण इस जोड़ की विशेषता है कि यह अग्रबाहु को केवल आगे की ओर मुड़ने देता है, बाहर या पीछे की ओर नहीं और एक कब्जे की तरह कार्य करता है।

प्रश्न 9.

यदि अस्थि टूट जाती है तो उसका प्राथमिक उपचार किस प्रकार से होता है? अथवा हड्डी टूट का उपचार लिखिए।

उत्तर:

अस्थि की टूट का उपचार

किसी भी प्रकार से अस्थि के टूट जाने पर तुरन्त किए जाने वाले मुख्य प्राथमिक उपचार निम्नलिखित हैं-

- तुरन्त किसी अस्थि विशेषज्ञ से सम्पर्क करना चाहिए।

- जिस अंग की अस्थि टूट गई हो, उस अंग को खपच्चियों का सहारा देकर सही स्थिति में रखकर तिकोनी पट्टी बाँध देनी चाहिए। .

- यदि कोहनी तथा कलाई के आस-पास की अस्थि टूटी हो तो झोली द्वारा सहारा देना चाहिए। (4) यदि अस्थि के टूटने के साथ-साथ रक्त भी बह रहा हो तो सर्वप्रथम रक्तस्राव रोकना चाहिए।

- यदि व्यक्ति आघात से अथवा भय से मूछित हो गया हो तो उसे होश में लाने का प्रयत्न करना चाहिए।

- जिस व्यक्ति की अस्थि टूटी हो उसे इस प्रकार लिटाया जाना चाहिए कि उसे पूरा आराम मिल सके। उसे अधिक हिलाना-डुलाना नहीं चाहिए।

- घायल व्यक्ति का साहस बढ़ाना चाहिए। उससे सहानुभूति रखनी चाहिए।

- शरीर को गर्म रखने के लिए कोई गर्म पेय पदार्थ देना चाहिए।

UP Board Solutions for Class 11 Home Science Chapter 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

‘अस्थि संस्थान’ अथवा ‘कंकाल तन्त्र’ का अर्थ एक वाक्य में लिखिए।

उत्तर:

शरीर में विद्यमान समस्त अस्थियों की व्यवस्था को ही अस्थि संस्थान या कंकाल तन्त्र कहते हैं।

प्रश्न 2.

अस्थि संस्थान की उपयोगिता संक्षेप में लिखिए। अथवा शरीर में अस्थियों की क्या उपयोगिता है?

उत्तर:

अस्थि संस्थान शरीर को आकृति, गति, दृढ़ता तथा सुरक्षा प्रदान करता है। यह लाल रक्त कणों के निर्माण का कार्य तथा मांसपेशियों के जुड़ने का स्थान प्रदान करता है।

प्रश्न 3.

शरीर की अस्थियाँ छूने में कैसी प्रतीत होती हैं?

उत्तर:

शरीर की अस्थियाँ छूने में कठोर प्रतीत होती हैं।

प्रश्न 4.

अस्थियों की बनावट कैसी होती है?

उत्तर:

अस्थियाँ बाहर से कठोर तथा अन्दर से खोखली होती हैं।

प्रश्न 5.

अस्थियों के खोखले भाग को क्या कहते हैं?

उत्तर:

अस्थियों के खोखले भाग को ‘अस्थि-गुहा’ कहते हैं।

प्रश्न 6.

उपास्थियों से अस्थियों में परिवर्तन की क्रिया को क्या कहते हैं?

उत्तर:

उपास्थियों से अस्थियों में परिवर्तन की क्रिया को अस्थिभवन (ossification) कहते हैं।

प्रश्न 7.

अस्थियों को मजबूत करने के लिए कौन-सा तत्त्व महत्त्वपूर्ण है?

उत्तर:

अस्थियों को मजबूत करने के लिए ‘कैल्सियम’ नामक तत्त्व महत्त्वपूर्ण है।

प्रश्न 8.

अस्थि-गहा में क्या भरा रहता है?

उत्तर:

अस्थि-गुहा में ‘अस्थि-मज्जा’ नामक गूदेदार पदार्थ भरा रहता है।

प्रश्न 9.

मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियाँ पायी जाती हैं?

उत्तर:

मानव शरीर में कुल 206 अस्थियाँ पायी जाती हैं।

प्रश्न 10.

मानव शरीर में कितने प्रकार की अस्थियाँ पायी जाती हैं?

उत्तर:

मानव शरीर में छह प्रकार की अस्थियाँ पायी जाती हैं, जिन्हें लम्बी, चपटी, घनाकार, छोटी, वक्राकार तथा विषम अस्थियाँ कहा जाता है।

प्रश्न 11.

मानव शरीर में लम्बी अस्थियाँ कहाँ-कहाँ पायी जाती हैं?

उत्तर:

मानव शरीर में लम्बी अस्थियाँ बाँहों तथा टाँगों में पायी जाती हैं।

प्रश्न 12.

मानव कपाल में किस प्रकार की अस्थियाँ पायी जाती हैं?

उत्तर:

मानव कपाल में चपटी अस्थियाँ पायी जाती हैं।

प्रश्न 13.

मानव शरीर में छोटी अस्थियाँ मुख्य रूप से कहाँ-कहाँ पायी जाती हैं?

उत्तर:

मानव शरीर में हाथों तथा पैरों की उँगलियों में छोटी अस्थियाँ पायी जाती हैं।

प्रश्न 14.

खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ पायी जाती हैं?

उत्तर:

खोपड़ी में कुल 22 अस्थियाँ होती हैं, जिनमें से 8 कपाल में तथा 14 चेहरे में पायी जाती हैं।

प्रश्न 15.

वयस्क व्यक्ति के मेरुदण्ड में कुल कितनी अस्थियाँ (कशेरुकाएँ) पायी जाती हैं तथा उन्हें क्या कहते हैं?

उत्तर:

वयस्क व्यक्ति के मेरुदण्ड में कुल 26 अस्थियाँ (कशेरुकाएँ) पायी जाती हैं तथा उन्हें .. कशेरुकाएँ कहते हैं।

प्रश्न 16.

शैशवावस्था में मेरुदण्ड में कुल कितनी अस्थियाँ (कशेरुकाएँ) पायी जाती हैं?

उत्तर:

शैशवावस्था में मेरुदण्ड में कुल 33 अस्थियाँ (कशेरुकाएँ) पायी जाती हैं।

प्रश्न 17.

वक्ष में कुल कितनी पसलियाँ पायी जाती हैं?

उत्तर:

वक्ष में कुल 24 पसलियाँ पायी जाती हैं।

प्रश्न 18.

अस्थि सन्धि से क्या आशय है?

उत्तर:

अस्थि संस्थान में जहाँ दो या दो से अधिक अस्थियाँ परस्पर सम्बद्ध होती हैं, उस स्थान एवं व्यवस्था को अस्थि सन्धि कहते हैं।

प्रश्न 19.

शरीर के लिए अस्थि सन्धियों की क्या उपयोगिता है? अथवा शरीर में कंकाल सन्धियों की दो उपयोगिताएँ लिखिए।

उत्तर:

(i) अस्थि सन्धियाँ शरीर को गति प्रदान करती हैं,

(ii) कंकाल तन्त्र को व्यवस्था प्रदान करती हैं।

प्रश्न 20.

अस्थि सन्धि के प्रकार लिखिए।

उत्तर:

अस्थि सन्धियाँ मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं-चल सन्धियाँ तथा अचल सन्धियाँ। चल सन्धियाँ पाँच प्रकार की होती हैं-कन्दुक-खल्लिका सन्धि, कब्जा सन्धि, विवर्त या खुंटी सन्धि, पर्याण या सैडिल सन्धि तथा प्रसर या विसी सन्धि।

प्रश्न 21.

चल सन्धियाँ किसे कहते हैं?

उत्तर:

जिन अस्थि सन्धियों में एक अथवा अधिक दिशा में गति होती है, उन्हें चल सन्धि कहते हैं।

प्रश्न 22.

चल सन्धि के प्रकार लिखिए।

उत्तर:

चल सन्धियाँ दो प्रकार की होती हैं—अपूर्ण चल सन्धि तथा पूर्ण चल सन्धि।

प्रश्न 23.

किन्हीं दो सन्धियों के नाम बताइए।

उत्तर:

कन्दुक-खल्लिका सन्धि, कब्जा सन्धि, खूटीदार सन्धि, प्रसर सन्धि तथा पर्याण सन्धि।

प्रश्न 24.

घुटनों तथा कोहनी के स्थान पर किस प्रकार की सन्धि पायी जाती है?

उत्तर:

घुटनों तथा कोहनी के स्थान पर कब्जा सन्धि पायी जाती है।

प्रश्न 25.

पर्याण सन्धि शरीर के किस अंग में पायी जाती है?

उत्तर:

पर्याण सन्धि अँगूठे में पायी जाती है।

प्रश्न 26.

अचल सन्धि से क्या आशय है?

उत्तर:

जब दो या दो से अधिक अस्थियाँ परस्पर इस प्रकार से सम्बद्ध होती हैं कि उनमें किसी भी प्रकार की गति नहीं होती तो उस सन्धि-व्यवस्था को अचल सन्धि कहते हैं।

प्रश्न 27.

हमारे शरीर में अचल सन्धियाँ कहाँ पायी जाती हैं?

उत्तर:

हमारे शरीर में खोपड़ी में अचल सन्धियाँ पायी जाती हैं।

UP Board Solutions for Class 11 Home Science Chapter 2 बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर

निर्देश : निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए

प्रश्न 1.

शरीर को निश्चित आकार तथा व्यवस्थित गति प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका है(क) पेशीतन्त्र की

(ख) कंकाल तन्त्र की

(ग) पाचन तन्त्र की

(घ) उपर्युक्त सभी की।

उत्तर:

(ख) कंकाल तन्त्र की।

प्रश्न 2.

शरीर की विभिन्न अस्थियाँ व्यवस्थित होकर बनाती हैं(क) सम्पूर्ण शरीर को

(ख) अस्थि संस्थान को

(ग) शरीर के आधार को

(घ) शरीर की सुन्दरता को।

उत्तर:

(ख) अस्थि संस्थान को।

प्रश्न 3.

अस्थियों का निर्माण होता है

(क) कैल्सियम से

(ख) रक्त मज्जा से

(ग) अस्थि-कोशिकाओं से

(घ) खनिज लवणों से।

उत्तर:

(ग) अस्थि-कोशिकाओं से।

प्रश्न 4.

निम्नलिखित में से कौन-सा तत्त्व अथवा अवयव हड्डी-निर्माण के लिए आवश्यक नहीं

(क) कैल्सियम

(ख) फॉस्फोरस

(ग) सोडियम

(घ) विटामिन ‘D’.

उत्तर:

(ग) सोडियम।

प्रश्न 5.

अस्थि कोशिकाओं का आकार होता है(क) गोल

(ख) पतला एवं लम्बा

(ग) चपटा

(घ) अनियमित।

उत्तर:

(घ) अनियमित।

प्रश्न 6.

अस्थि-संस्थान का कार्य है

(क) शरीर को निश्चित आकृति एवं दृढ़ता प्रदान करना

(ख) लाल रक्त कणों का निर्माण करना

(ग) शरीर को गति प्रदान करना

(घ) उपर्युक्त सभी कार्य।

उत्तर:

(घ) उपर्युक्त सभी कार्य।

प्रश्न 7.

एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी अस्थियाँ पायी जाती हैं

(क) 106

(ख) 206

(ग) 212

(घ) 200.

उत्तर:

(ख) 206.

प्रश्न 8.

अस्थि का कड़ापन किस तत्त्व के कारण होता है

(क) लौह तत्त्व

(ख) सोडियम

(ग) मैग्नीशियम

(घ) कैल्सियम।

उत्तर:

(घ) कैल्सियम।

प्रश्न 9.

मानव के मस्तिष्क कोष में कितनी अस्थियाँ पायी जाती हैं.

(क) 10

(ख) 8

(ग) 22

(घ) 14.

उत्तर:

(ख) 8.

प्रश्न 10.

खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ पायी जाती हैं

(क) 22

(ख) 24

(ग) 206

(घ) 306.

उत्तर:

(क) 22.

प्रश्न 11.

चेहरे में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं

(क) 24

(ख) 12

(ग) 14

(घ) 28.

उत्तर:

(ग) 14.

प्रश्न 12.

छोटे बच्चों के शरीर में रीढ़ की अस्थि में कुल कशेरुकाएँ (अस्थियाँ ) होती हैं

(क) 26 .

(ख) 33

(ग) 30

(घ) 31.

उत्तर:

(ख) 33.

प्रश्न 13.

एक वयस्क व्यक्ति की रीढ़ की अस्थि में कुल कशेरुकाएँ होती हैं

(क) 33

(ख) 26

(ग) 30

(घ) 28.

उत्तर:

(ख) 26.

प्रश्न 14.

व्यक्ति के शरीर में कुल पसलियाँ होती हैं

(क) 22

(ख) 26

(ग) 24

(घ) 28.

उत्तर:

(ग) 24.

प्रश्न 15.

मानव शरीर में मुक्त पशुकाएँ ( पसलियाँ) (फ्लोटिंग रिब्स ) कौन-सी होती हैं

(क) नवीं तथा दसवीं

(ख) पहली तथा दूसरी

(ग) पाँचवीं तथा छठी

(घ) ग्यारहवीं तथा बारहवीं।

उत्तर:

(घ) ग्यारहवीं तथा बारहवीं।

प्रश्न 16.

कोहनी का जोड़ कौन-सा जोड़ कहलाता है–

(क) विवर्त

(ख) कब्जेदार

(ग) फिसलने वाला

(घ) खूटीदार।

उत्तर:

(ख) कब्जेदार।

प्रश्न 17.

कूल्हे तथा कन्धे के स्थान पर किस प्रकार की अस्थि सन्धि पायी जाती है

(क) अपूर्ण चल सन्धि

(ख) कब्जेदार सन्धि

(ग) कन्दुक-खल्लिका सन्धि

(घ) फिसलने वाली सन्धि।

उत्तर:

(ग) कन्दुक-खल्लिका सन्धि।

प्रश्न 18.

शंख अस्थियाँ पायी जाती हैं…

(क) कान में

(ख) हाथ में

(ग) कपाल में

(घ) घुटनों में।

उत्तर:

(ग) कपाल में।

प्रश्न 19.

मानव के मस्तिष्क कोष (कपाल) की अस्थियाँ किस प्रकार की सन्धि से जुड़ी रहती हैं

(क) चल सन्धि

(ख) अपूर्ण सन्धि

(ग) अचल सन्धि

(घ) कब्जा सन्धि।

उत्तर:

(ग) अचल सन्धि।

प्रश्न 20.

अचल सन्धि शरीर में कहाँ पायी जाती है

(क) चेहरे में

(ख) कलाई में

(ग) कपाल में

(घ) कोहनी में।

उत्तर:

(ग) कपाल में।