UP Board Solutions for Class 11 Geography: Fundamentals of Physical Geography Chapter 14 Movements of Ocean Water (महासागरीय जल संचलन)

These Solutions are part of UP Board Solutions for Class 11 Geography. Here we have given UP Board Solutions for Class 11 Geography: Fundamentals of Physical Geography Chapter 14 Movements of Ocean Water (महासागरीय जल संचलन)

पाठ्य-पुस्तक के प्रश्नोत्तर

1. बहुवैकल्पिक प्रश्न

प्रश्न (i) महासागरीय जल की ऊपर व नीचे की गति किससे सम्बन्धित है?

(क) ज्वार ।

(ख) तरंग

(ग) धाराएँ।

(घ) इनमें से कोई नहीं

उत्तर-(क) ज्वार।

प्रश्न (ii) वृहत ज्वार आने को क्या कारण है?

(क) सूर्य और चन्द्रमा का पृथ्वी पर एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल

(ख) सूर्य और चन्द्रमा द्वारा एक-दूसरे की विपरीत दिशा से पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल

(ग) तट रेखा का दन्तुरित होना |

(घ) उपर्युक्त में से कोई नहीं ।

उत्तर-(क) सूर्य और चन्द्रमा का पृथ्वी पर एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल।।

प्रश्न (iii) पृथ्वी तथा चन्द्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है?

(क) अपसौर

(ख) उपसौर

(ग) उपभू ।

(घ) अपभू

उत्तर-(ग) उपभू।

प्रश्न (iv) पृथ्वी उपसौर की स्थिति कब होती है?

(क) अक्टूबर

(ख) जुलाई ।

(ग) सितम्बर

(घ) जनवरी

उत्तर-(घ) जनवरी।।

2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए

प्रश्न (i) तरंगें क्या हैं?

उत्तर-तरंगें वास्तव में ऊर्जा हैं जल नहीं, जो महासागरीय सतह के आर-पार गति करती हैं। समुद्र का जल पवनों के चलने से ऊपर उठता एवं गिरता हुआ प्रतीत होता है। हवाओं के प्रभाव से यह जल लहरदार आकृतियों में दिखाई देता है। इसलिए इनको तरंगें या लहरें (waves) कहते हैं।

प्रश्न (ii) महासागरीय तरंगें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करती हैं?

उत्तर-तरंगें ऊर्जा वायु से प्राप्त करती हैं। वायु के कारण ही तरंगें महासागर में गति करती हैं तथा ऊर्जा को तट रेखा पर निर्मुक्त करती हैं।

प्रश्न (iii) ज्वार-भाटा क्या है?

उत्तर-चन्द्रमा एवं सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से समुद्रतल में निश्चित समय पर आने वाले परिवर्तन को ‘ज्वार-भाटा’ कहा जाता है। ज्वार’ सागर के जल के ऊपर उठने की प्रक्रिया है अर्थात् जब सागरीय जल सूर्य एवं चन्द्रमा की आकर्षण शक्ति द्वारा एकत्रित होकर तीव्रता से ऊपर उठता है तो उसे ज्वार’ कहते हैं। जिन स्थानों से जल खिंचकर आता है वहाँ जल का तल नीचा हो जाता है, जिसे ‘भटा’ कहा जाता है।

प्रश्न (iv) ज्वार-भाटा उत्पन्न होने के क्या कारण हैं? .

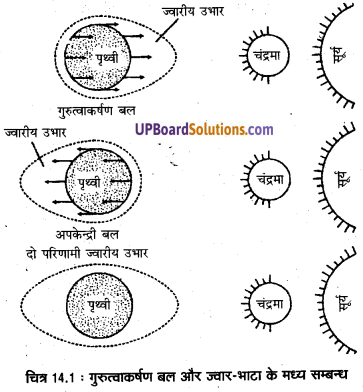

उत्तर-ज्वार-भाटा, चन्द्रमा एवं सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का परिणाम है। इसके अतिरिक्त ज्वार-भाटा की उत्पत्ति के लिए अपकेन्द्रीय बल भी उत्तरदायी है जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति को संतुलित करता है। अतः गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेन्द्रीय बल दोनों मिलकर पृथ्वी पर दो महत्त्वपूर्ण ज्वार-भाटाओं को उत्पन्न करते हैं। चन्द्रमा की ओर वाले पृथ्वी के भाग पर एक ज्वार-भाटा उत्पन्न होता है, जब विपरीत भौग पर चन्द्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण बल उसकी दूरी के कारण कम होता है, तब अपकेन्द्रीय बल दूसरी तरफ ज्वार उत्पन्न करता है (चित्र 14.1)।

प्रश्न (v) ज्वार-भाटा नौसंचालन से कैसे सम्बन्धित है? ।

उत्तर-ज्वार-भाटा नौसंचालन एवं मछुआरों को उनके कार्य में सहयोग प्रदान करता है। नौसंचालन में ज्वारीय प्रवाह अत्यधिक सहयोगी होता है। विशेषकर ज्वारनदमुख के भीतर जहाँ प्रवेशद्वार पर छिछले रोधिका होते हैं वहाँ पर ज्वार-भाटा से जल की आपूर्ति हो जाने पर नौका संचालन अत्यन्त सरल हो जाता है। अत: उथले समुद्रों में दीर्घ ज्वार से जहाज बन्दरगाह तक आ जाते हैं और भाटे के समय चले जाते हैं।

3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए

प्रश्न (1) जलधाराएँ तापमान को कैसे प्रभावित करती हैं? उत्तर-पश्चिमी यूरोप के तटीय क्षेत्रों के तापमान को ये किस प्रकार प्रभावित करती हैं?

उत्तर-जलधाराएँ किसी प्रदेश की जलवायु एवं विशेषकर तापमान को बहुत प्रभावित करती हैं। जिस प्रकार की जलवायु होगी वैसा ही प्रभाव उस क्षेत्र पर भी पड़ता है। गर्म जलधाराएँ जिस क्षेत्र में प्रभावित होती हैं उस क्षेत्र के तापमान में वृद्धि हो जाती है और ठण्डी जलधाराएँ उस क्षेत्र के तापमान को कम कर देती हैं। यह प्रभाव पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी-पूर्वी एशिया में विशेष रूप से देखा जा सकता है जहाँ क्रमशः गल्फस्ट्रीम एवं क्यूरोसिवो जलधाराएँ तापमान में परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी मानी जाती हैं। उत्तरी अन्ध महासागर में यूरोप का पश्चिमी तट उत्तर अटलाण्टिक ड्रिफ्ट के गर्म जल के प्रभाव से जाड़ों में यूरेशिया के भीतरी भागों व कनाडा के पूर्वी तट की अपेक्षा लगभग 10° से 15° सेल्सियस तर्क अधिक गर्म रहता है। इसी कारण नॉर्वे का तट व्यापार के लिए जाड़ों में भी खुला रहता है, जबकि उन्हीं अक्षांशों में स्थित साइबेरिया का तट हिम से जम जाता है।

प्रश्न (ii) जलधाराएँ कैसे उत्पन्न होती हैं?

या जलधाराओं की उत्पत्ति के क्या कारण हैं? वर्णन कीजिए।

उत्तर-महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति के निम्नलिखित कारण हैं

1. तापमान की भिन्नता-सागरीय जल के तापमान में क्षैतिज एवं लम्बवत् भिन्नताएँ पाई जाती हैं। जल निम्न तापमान के कारण ठण्डा होकर नीचे बैठ जाता है, जिस कारण विषुवत रेखीय क्षेत्रों से जल ध्रुवों की ओर प्रवाहित होने लगता है। उत्तरी एवं दक्षिणी विषुवत्रेखीय जलधाराएँ इसी प्रकार की हैं।

2. लवणता की भिन्नता-महासागरीय जल की लवणता में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। लवणता की भिन्नता से सागरीय जल का घनत्व भी परिवर्तित हो जाता है। उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों से जल कम घनत्व या कम लवणता वाले भागों से विषुवत् रेखा की ओर प्रवाहित होने लगता है। इस प्रकार सागरीय जल में लवणता के घनत्व में भिन्नता के कारण जलधाराओं की उत्पत्ति हो जाती है। हिन्द महासागर के जल को लाल सागर की ओर प्रवाह इसका उत्तम उदाहरण है।

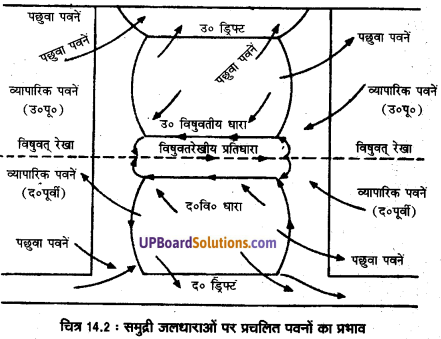

3. प्रचलित पवनों का प्रभाव-प्रचलित पवनें वर्षेभर नियमित रूप से प्रवाहित होती हैं और ये अपने मार्ग में पड़ने वाली जलराशि को पवन की दिशा के अनुकूल धकेलती हुई चलती हैं जिससे जलराशि प्रवाहित होने लगती है। उदाहरण के लिए-पछुआ पवनों के प्रभाव से क्यूरोसिवो व गल्फस्ट्रीम की धाराओं को गति व दिशा मिलती है (चित्र 14.2)।

4. वाष्पीकरण व वर्षा-पृथ्वी तल पर वाष्पीकरण व वर्षा में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। जहाँ वाष्पीकरण अधिक होता है वहाँ सागर तल नीचा हो जाता है; अत: उच्च-तल के क्षेत्रों से सागरीय जल निम्न जल-तल की ओर प्रवाहित होने लगता है जिससे जलधाराओं की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक इसी प्रकार अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सागरीय जल-तल में वृद्धि हो जाती है। ऐसे क्षेत्रों से जल निम्न वर्षा तथा निम्न जल-तल वाले भागों की ओर एक धारा के रूप में प्रवाहित होने लगता है।

5. पृथ्वी की दैनिक गति-पृथ्वी अपने अक्ष पर तीव्र गति से घूमती हुई सूर्य के सम्मुख लगभग 24 घण्टे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण सागरीय जल उत्तरी गोलार्द्ध में दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में बाईं ओर घूम जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति का प्रभाव जलधाराओं के प्रवाह एवं उनकी गति पर भी पड़ता है।

इसके अतिरिक्त वायुभारे की भिन्नता, ऋतु परिवर्तन, समुद्रतटीय आकृति आदि ऐसे कारक हैं जो महासागरों में जलधाराओं की उत्पत्ति में सहायक होते हैं।

परीक्षोपयोगी प्रश्नोत्तर

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न 1. निम्नलिखित में से कौन-सी समुद्री धारा गर्म धारा है?

(क) कनारी

(ख) पेरू

(ग) क्यूराइल

(घ) क्यूरोसिवो

उत्तर-(घ) क्यूरोसिवो।

प्रश्न 2. निम्नलिखित में से कौन-सी समुद्री धारा गर्म धारा नहीं है?

(क) ब्राजील

(ख) गल्फस्ट्रीम

(ग) कनारी

(घ) क्यूरोसिवो

उत्तर-(ग) कनारी।

प्रश्न 3. निम्नलिखित में से कौन-सी महासागरीय ठण्डी धारा है?

(क) कैलीफोर्नियन

(ख) क्यूरोसिवो ।

(ग) क्यूराइल

(घ) गल्फस्ट्रीम

उत्तर-(ग) क्यूराइल।

प्रश्न 4. निम्नलिखित में से कौन एक उत्तरी अंध महासागर की धारा है?

(क) बेंगुएला धारा

(ख) फाकलैण्ड धारा

(ग) लैब्रेडोर धारा ।

(घ) अगुलहास धारा

उत्तर-(ग) लैब्रेडोर धारा।

प्रश्न 5. निम्नलिखित में से कौन गर्म समुद्री धारा है?

(क) लैब्रेडोर धारा

(ख) ब्राजील धारा

(ग) कैलीफोर्निया धारा ।

(घ) पश्चिम ऑस्ट्रेलिया धारा

उत्तर-(घ) पश्चिम ऑस्ट्रेलिया धारा।।

प्रश्न 6. निम्नलिखित में से कौन-सी समुद्री धारा ठण्डी धारा है?

(क) ब्राजील धारा

(ख) हम्बोल्ट (पेरू) धारा

(ग) क्यूरोसिवो धारा

(घ) गल्फस्ट्रीम

उत्तर-(ख) हम्बोल्ट (पेरू) धारा।

प्रश्न 7. निम्नलिखित में से कौन-सी एक गर्म महासागरीय धारा है।

(क) कैलीफोर्निया

(ख) कनारी

(ग) ब्राजील ।

(घ) बंगुएला

उत्तर-(ग) ब्राजील।

प्रश्न 8. निम्नलिखित में से कौन एक ठण्डी धारा है?

(क) ब्राजील ।

(ख) क्यूराइल

(ग) गल्फस्ट्रीम

(घ) क्यूरोसिवो

उत्तर-(ख)क्यूराइल।

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

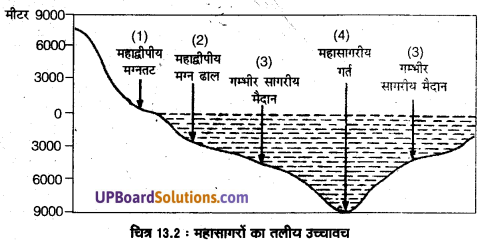

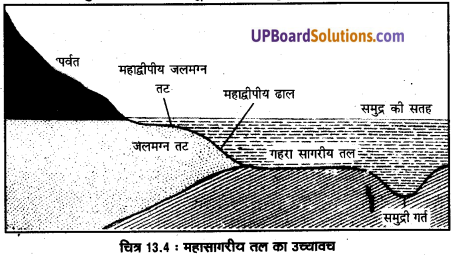

प्रश्न 1. महासागरीय मग्नतट से आप क्या समझते हैं?

उत्तर-यह समुद्र के नितल का अति मन्द ढालयुक्त भाग है, जो महाद्वीप के चारों ओर फैला हुआ है।

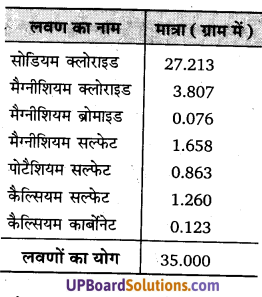

प्रश्न 2. महासागरीय जल की लवणता को समझाइए।

उत्तर-सागरीय जल में लवणों की उपस्थिति से उत्पन्न खारेपन को महासागरीय जल की लवणता कहा जाता है।

प्रश्न 3. महासागरीय जलधाराएँ क्या हैं?

उत्तर-जब सागरों एवं महासागरों का जल नियमित रूप से एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने लगता है तो उसे महासागरीय जलधारा कहते हैं। जलधाराएँ सागरों में उसी प्रकार प्रवाहित होती हैं, जैसे स्थलीय भागों में नदियाँ एवं नाले।

प्रश्न 4. महासागरीय जलधारा के दो प्रभाव लिखिए।

उत्तर-महासागरीय जलधारा के दो प्रभाव निम्नलिखित हैं

- महासागरीय जलधाराओं का निकटवर्ती क्षेत्र की जलवायु पर व्यापक प्रभाव पड़ना।

- ठण्डी एवं गर्म जलधाराओं के सम्मिश्रण से मत्स्य क्षेत्रों का विकास।

प्रश्न 5. उत्तरी अन्ध महासागर की धाराओं के नाम लिखिए।

उत्तर-उत्तरी अन्ध महासागर की धाराओं में उत्तरी विषुवतीय धारा, गल्फस्ट्रीम धारा, उत्तरी अटलाण्टिक ड्रिफ्ट, लैब्रेडोर धारा और कनारी धारा प्रमुख हैं।

प्रश्न 6. सारंगैसो सागर कहाँ है? इसका यह नाम क्यों पड़ा है?

उत्तर-सारगैसो सागर उत्तरी अन्ध महासागर में स्थित है। इस क्षेत्र की धाराएँ एक चक्र के रूप में घूमती हैं। इस स्थिर व शान्त जल क्षेत्र में अनेक प्रकार की घास-फूस भी एकत्र हो जाती है जिसमें सारगैसो घास की अधिकता होने के कारण इसे सारगैसो सागर कहा जाता है।

प्रश्न 7. हिन्द महासागर की धाराओं के नाम लिखिए।

उत्तर-1. दक्षिणी भूमध्यरेखीय जलधारा, 2. मौजाम्बिक जलधारा, 3. अगुलहास जलधारा, 4. पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा, 5. मेष्मकालीन मानसून प्रवाह एवं उत्तर-पूर्वी मानसून प्रवाह आदि हिन्द महासागर की धाराएँ हैं।

प्रश्न 8. प्रशान्त महासागर तथा अन्ध महासागर की एक-एक ठण्डी एवं गर्म जलधारा का आर्थिक महत्त्व बतलाइए।

उत्तर-न्यूफाउण्डलैण्ड के समीप अन्ध महासागर की गर्म गल्फस्ट्रीम तथा लैब्रेडोर की ठण्डी धारा एवं जापाने तट पर प्रशान्त महासागर की क्यूरोसिवो गर्म और क्यूराइल ठण्डी धाराओं के मिलने से घना कुहरा उत्पन्न होता है। ये क्षेत्र संसार के सबसे महत्त्वपूर्ण मत्स्य आखेट क्षेत्र के रूप में विकसित हैं।

प्रश्न 9. पृथ्वी के सागर तल पर प्रतिदिन दो बार ज्वार-भाटा क्यों आता है।

उत्तर-पृथ्वी के सागर तल पर प्रतिदिन दो बार ज्वार-भाटा आने का प्रमुख कारण मुरुत्वाकर्षण शक्ति एवं पृथ्वी के अपकेन्द्रीय बल का प्रभाव है।

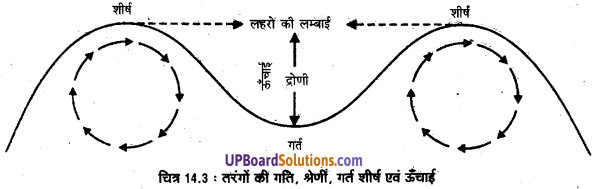

प्रश्न 10. दीर्घ ज्वार क्या है? यह पूर्णिमा और अमावस्या को ही क्यों आता है?

या वृहत् ज्वार की व्याख्या कीजिए।

उत्तर-जब सागरीय ज्वार की ऊँचाई औसत ज्वार से 20% अधिक होती है जो उसे दीर्घ ज्वार कहते हैं। यह पूर्णिमा और अमावस्या को इसलिए आता है क्योंकि इन तिथियों में सूर्य व चन्द्रमा की संयुक्त शक्ति पृथ्वी पर अपना सर्वाधिक प्रभाव डालती है।

प्रश्न 11. अर्द्ध-दैनिक ज्वार-भाटा किसे कहते हैं?

उत्तर-जब कहीं दिन में दो बार ज्वार-भाटा आता है तो उसे अर्द्ध-दैनिक ज्वार-भाटा कहते हैं। यह प्रति 12 घण्टे 26 मिनट पश्चात् आता है।

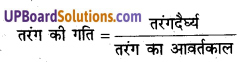

प्रश्न 12. तरंग की गति कैसे निर्धारित होती है?

उत्तर-तरंग की गति उसके दैर्घ्य तथा आवर्तकाल से सम्बन्धित है और निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात की जा सकती है

प्रश्न 13. ऊँचाई एवं आवृत्ति के आधार पर ज्वार-भाटा का वर्गीकरण कीजिए।

उत्तर-ऊँचाई के आधार पर-1. वृहत् ज्वार, 2. निम्न ज्वार।।

आवृत्ति के आधार पर—

- अर्द्ध-दैनिक ज्वार,

- दैनिक ज्वार,

- मिश्रित ज्वार।

प्रश्न 14. उन तीन आकर्षण शक्तियों को बताइए जो ज्वार के निर्माण में योगदान करती हैं?

उत्तर-ज्वार के निर्माण में योगदान देने वाली तीन आकर्षण शक्तियाँ निम्नलिखित हैं1. चन्द्रमा की आकर्षण शक्ति, 2. सूर्य की आकर्षण शक्ति, 3. पृथ्वी की आकर्षण शक्ति।

प्रश्न 15. महासागरीय जल की तीन गतियाँ कौन-सी हैं?

उत्तर-महासागरीय जल की तीन गतियाँ निम्नलिखित हैं

- तरंग,

- धाराएँ,

- ज्वार-भाटा।

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1. महासागरीय धाराओं के तटवर्ती भागों पर क्या प्रभाव होते हैं?

उत्तर-महासागरीय धाराएँ अपने स्वभाव के अनुसार तटवर्ती भागों की जलवायु मत्स्याखेट तथा व्यापार को प्रभावित करती हैं-

1. जलवायु पर प्रभाव- ठण्डी धाराएँ तटवर्ती भागों की जलवायु को शुष्क बना देती हैं, क्योंकि इनके ऊपर से बहकर आने वाली पवनें शुष्क तथा शीतल होती हैं, जो वर्षा नहीं करा पातीं। यही कारण है कि बेग्युला की धारा, पीरू की धारा, कनारी की धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा तथा कैलीफोर्निया की धारा के तटवर्ती भागों की जलवायु शुष्क मरुस्थली होती है। विश्व के विशाल

मरुस्थल इन्हीं धाराओं के कारण उष्ण तथा शुष्क हैं।

2. मत्स्याखेट पर प्रभाव-जहाँ गर्म तथा ठण्डी धाराएँ परस्पर मिलती हैं वहाँ सघन कोहरा पैदा होता है। यह दशा मछलियों के विकास के लिए उत्तम होती है तथा वहाँ मछली पकड़ने का कार्य बड़े पैमाने पर होता है। जापान के निकट गर्म क्यूरोसिवो तथा ठण्डी ओयाशियो की धारा और न्यूफाउण्डलैण्ड के निकट गर्म गल्फस्ट्रीम और ठण्डी लैब्रेडोर धाराओं के मिलने से यही दशा पैदा

होती है। ये क्षेत्र मत्स्याखेट के लिए उत्तम हैं।

3. व्यापार पर प्रभाव-उत्तरी गोलार्द्ध में उच्च अक्षांशों में जहाँ तटों के निकट गर्म धाराएँ बहती हैं, वे तट शीतकाल में भी हिमाच्छादित नहीं होते; अत: व्यापार के लिए खुले रहते हैं। उदाहरणार्थ-पश्चिमी यूरोप के तट गर्म उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट के कारण व्यापार के लिए वर्ष-भर खुले रहते हैं, जबकि उन्हीं अक्षांशों में स्थित साइबेरिया (रूस) के पूर्वी तट शीतकाल में जम जाते हैं।

प्रश्न 2. महासागरीय जलधारा एवं ज्वार-भाटे में अन्तर बताइए।

उत्तर-महासागरीय जलधाराएँ एवं ज्वार-भाटे दोनों ही महासागरीय गतियाँ हैं, किन्तु ज्वार-भाटा एक स्थानीय तथा अल्पकालिक गति है जिसमें सागर या महासागर तटों पर निश्चिंत समय पर दिन में दो बार सागरीय जल चढ़ता एवं उतरता रहता है। इनकी उत्पत्ति पृथ्वी पर चन्द्रमा तथा सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण होती है।

ज्वार-भाटों के विपरीत महासागरीय जलधाराओं में जल का संचलन (गतिं) निरन्तर होता रहता है। इनमें जले का प्रवाह एक निश्चित दिशा में होता है। इनकी उत्पत्ति पृथ्वी के घूर्णन (परिभ्रमण), प्रचलित पवनों, तापमानों एवं लवणता की भिन्नताओं तथा तटरेखा की आकृति के कारण होती है।

प्रश्न 3. किसी स्थान पर प्रतिदिन निश्चित समय पर ज्वार-भाटा क्यों नहीं आते हैं?

उत्तर-ज्वार प्रत्येक स्थान पर 24 घण्टे में दो बार आता है। लेकिन ज्वार आने का समय नियमित रूप से एक ही नहीं रहता है। इसका मुख्य कारण यह है कि पृथ्वी 24 घण्टे में अपनी कक्षा पर एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी अपना यह चक्कर पश्चिम से पूर्व की ओर लगाती है। चन्द्रमा भी अपनी धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी को चक्कर लगाता है; अत: चन्द्रमा अगले एक दिन में अपने निश्चित ज्वार केन्द्र से कुछ आगे बढ़ जाता है। इस कारण ज्वार केन्द्र को चन्द्रमा के इस नवीन केन्द्र के ठीक नीचे तक या चन्द्रमा के सामने पहुँचने में 52 मिनट का समय अधिक लगता है। इस प्रकार प्रति अगले दिन ज्वार केन्द्र को चन्द्रमा के सामने आने में कुल 24 घण्टे 52 मिनट लगते हैं। इसी कारण अगला ज्वार ठीक 12 घण्टे बाद न आकर 12 घण्टे 26 मिनट बादं आता है। यह 26 मिनट की देरी प्रतिदिन होती रहती है, जो कि ज्वार आने के प्रत्येक समय में परिवर्तन सिद्ध करती है। यही स्थिति ज्वार केन्द्र के विपरीत भाग में रहती है, जहाँ ज्वार 12 घण्टे 26 मिनट पश्चात् आता है।

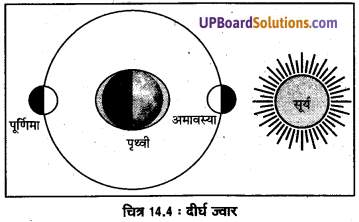

प्रश्न 4. लघु तथा दीर्घ ज्वार में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर-लघु ज्वार-यह ज्वार कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथियों में सूर्य और चन्द्रमा के पृथ्वी के साथ समकोणीय स्थिति में आने के कारण आता है। इस समकोणीय स्थिति के द्वारा सूर्य और चन्द्रमा पृथ्वी के महासागरीय जल को अनेक दिशाओं में आकर्षित करते हैं। इस कारण महासागरों में ज्वार की ऊँचाई अन्य तिथियों की अपेक्षा कम रह जाती है। दीर्घ

ज्वार-यह ज्वार पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन सूर्य, पृथ्वी एवं चन्द्रमा के एक सीध में स्थित होने के कारण आता है। इस स्थिति के कारण ज्वार की ऊँचाई अन्य दिनों की अपेक्षा बीस प्रतिशत अधिक हो जाती है।

प्रश्न 5. महासागरीय धाराएँ कितने प्रकार की होती हैं?

उत्तर-महासागरीय धाराएँ गति तथा तापमान के आधार पर दो वर्गों में विभाजित की जाती हैं

1. गति के आधार पर-गति के आधार पर महासागरीय धाराएँ दो प्रकार की होती हैं

(i) स्ट्रीम-तीव्र गति से प्रवाहित होने वाली धारा स्ट्रीम कहलाती है। उत्तरी अन्ध महासागर की गल्फस्ट्रीम इसका मुख्य उदाहरण है।

(ii) इिफ्ट-वे महासागरीय धाराएँ जो धीमी गति से प्रवाहित होती हैं उन्हें ड्रिफ्ट या अपवाह कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में पश्चिमी अपवाह इसका एक अच्छा उदाहरण है।

2. तापमान के आधार पर-तापमान के आधार पर महासागरीय धाराएँ दो प्रकार की होती हैं

(i) गर्म धाराएँ-वे महासागरीय धाराएँ जिनका जल गर्म होता है, उन्हें गर्म जलधाराएँ कहते हैं। गल्फस्ट्रीम तथा क्यूरोसिवो आदि इसी प्रकार की जलधाराएँ हैं।

(ii) ठण्डी जलधाराएँ-वे महासागरीय जलधाराएँ जिनका जल ठण्डा होता है उनको ठण्डी | जलधारा कहते हैं। लैब्रेडोर, क्यूराइल आदि इसी प्रकार की धाराएँ हैं।

प्रश्न 6. ज्वार प्रतिदिन 50 मिनट विलम्ब से क्यों आता है?

या दो ज्वारों के बीच ठीक बारह घण्टे का अन्तर क्यों नहीं होता है?

उत्तर-ज्वार 24 घण्टे में प्रत्येक स्थान पर प्राय: दो बार आता है, परन्तु यह निश्चित रूप से एक ही समय पर नहीं आता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि पृथ्वी 24 घण्टे में अपना पूरा एक चक्कर पश्चिम से पूरब दिशा में घूर्णन करते हुए लगाती है। चन्द्रमा भी अपने अक्ष पर घूर्णन करते हुए पृथ्वी का चक्कर लगाता है। पृथ्वी की इस परिभ्रमण गति से ज्वार पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ता है। इस ज्वार केन्द्र के एक पूरे चक्कर के बाद भी चन्द्रमा अपनी गति से कुछ आगे निकल जाता है जिसका प्रमुख कारण पृथ्वी का परिक्रमण है। इस प्रकार ज्वार केन्द्र को चन्द्रमा के केन्द्र तक या चन्द्रमा के समक्ष पहुँचने में 52 मिनट का समय और लग जाता है। इस ज्वार केन्द्र को पुनः चन्द्रमा के समक्ष आने में कुल 24 घण्टे 52 मिनट लगते हैं। इसी कारण ज्वार ठीक 12 घण्टे बाद न आकर 12 घण्टे 26 मिनट के बाद आता है तथा यह 26 मिनट की देरी प्रतिदिन होती रहती है, जो कि ज्वार आने के प्रत्येक समय में परिवर्तन सिद्ध करती है। ऐसी ही स्थिति ज्वार केन्द्र के विपरीत भागों में रहती है।

प्रश्न 7. ज्वार-भाटा के लाभ तथा तटीय क्षेत्रों पर इसका प्रभाव बतलाइए।

उत्तर-ज्वार-भाटा का प्रभाव नौका-परिवहन पर अत्यधिक पड़ता है। ज्वार द्वारा कुछ नदियाँ बड़े जलयानों के चलाने योग्य बन जाती हैं। हुगली तथा टेम्स नदियाँ ज्वारीय धाराओं के कारण ही नाव योग्य हो सकी हैं तथा कोलकाता व लन्दन महत्त्वपूर्ण पत्तन बन सके हैं। इसी कारण ये दोनों पतन नदी पत्तन कुहलाते हैं। ज्वारीय ऊर्जा को भी आज महत्त्वपूर्ण समझा जाने लगा है। ज्वर के द्वारा समुद्रतटीय नगरों के कूड़ा-करकट व गन्दगी के ढेर प्रतिदिन बहकर समुद्र में चले जाते हैं। ज्वार-भाटा का तटीय भागों में प्रभाव व्यापक स्तर पर दिखाई देता है। ज्वार के समय मछलियाँ व अनेक मूल्यवान पदार्थ समुद्री किनारे पर आ जाते हैं, जहाँ किनारे उथले हैं वहाँ नौकाएँ तट पर आसानी से पहुँच जाती हैं। इस प्रकार ज्वार-भाटा का समीपवर्ती जन-जीवन पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है।

प्रश्न 8. उत्तर-पश्चिी यूरोप के तटीय क्षेत्रों को उत्तरी अटलाण्टिक प्रवाह से प्राप्त दो प्रमुख लाभों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर-1. उत्तरी अटलाण्टिके प्रवाह के परिणामस्वरूप गर्म जल प्रवाहमान रहता है तथा तटीय भाग अधिक गर्म बने रहते हैं। अत: उत्तर-पश्चिमी यूरोप का तटीय क्षेत्र जलयानों के लिए वर्षभर खुला रहता है।

2. गर्म तथा ठण्डी जलधाराओं के मिलन-स्थल पर कुहरा अधिक पड़ता है। ऐसे स्थान मत्स्य उत्पादन के लिए उर्वर होते हैं। उत्तरी अटलाण्टिक प्रवाह के कारण उत्तर-पश्चिमी यूरोप के तटीय क्षेत्र मत्स्य उत्पादन में विश्व में प्रमुख स्थान बनाए हुए हैं।

प्रश्न 9. ज्वार-भाटा क्या है। इसके समय और ऊँचाई में विभिन्नता की विवेचना कीजिए।

उत्तर-सागर एवं महासागरीय जल की गतियों में ज्वार-भाटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण गति है, क्योंकि चन्द्रमा एवं सूर्य के आकर्षण से उत्पन्न ज्वारीय तरंगें नियमित रूप से ऊपर उठतीं तथा नीचे गिरती हैं, इससे सागर का जल आगे-पीछे होता रहता है। सागरीय जल सूर्य और चन्द्रमा की आकर्षण शक्ति द्वारा एकत्रित होकर जब तीव्रता से ऊपर उठता है तो उसे ज्वार कहते हैं। जिन स्थानों से जल खिंचकर आता है वहाँ जल का तल नीचा हो जाता है, जो भाटा कहलाता है।

ज्वार एवं भाटी के मध्य सागरीय जल सतह का अन्तर ज्वार-परिसर कहलाता है। खुले सागरों में जल की गति अधिक होने पर यह मात्र एक या दो फुट होता है, परन्तु उथले सागरों एवं खाड़ियों में स्थल के घर्षण के कारण ज्वार का अन्तर अधिक पाया जाता है। ब्रिटेन की टेम्स नदी के मुहाने पर 23 फुट का अन्तर देखा गया है, जबकि कनाडा की फण्डी खाड़ी में 70 फुट का अन्तर पाया गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थानों पर ज्वार-भाटा की ऊँचाई में भी भिन्नता पाई जाती है। ज्वार की ऊँचाई पर तट रेखा का प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए झीलों में ज्वार की ऊँचाई केवल कुछ इंच ही होती है। भूमध्य सागर एवं बाल्टिक सागर में भी केवल 2 फुट ऊँचे ज्वार आते हैं। यही नहीं, विभिन्न स्थानों पर ज्वार-भाटा आने का समय भी भिन्न-भिन्न होता है। इसी कारण ज्वार की अवधि भी प्रत्येक स्थान पर भिन्न-भिन्न हो जाती है।

प्रश्न 10. महासागरीय जलधाराओं के मानव-जीवन पर पड़ने वाले किन्हीं दो प्रभावों का वर्णन कीजिए।

उत्तर-महासागरीय जलधाराओं का निकटवर्ती क्षेत्रों के मानव-जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके दो प्रभाव निम्नलिखित हैं—

1. ठण्डी एवं गर्म जलधाराओं के मिलने से धुन्ध एवं कुहरा उत्पन्न होता है जो मत्स्य व्यवसाय के लिए आदर्श भौगोलिक सुविधाएँ प्रदान करता है। इस प्रकार तटवर्ती क्षेत्रों में मानव के आर्थिक व्यवसाय का विकास होता है। उदाहरण के लिए–गल्फस्ट्रीम की गर्म जलधारा तथा लैब्रेडोर की ठण्डी जलधाराओं से न्यूफाउण्डलैण्ड के समीप ग्राण्ड बैंक मछली पकड़ने के प्रमुख केन्द्र के रूप

में विकसित हुआ है।

2. महासागरीय धाराओं का निकटवर्ती क्षेत्रों की जलवायु, वर्षा, व्यापार एवं कृषि पर गहरा एवं व्यापक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए-जापान के पश्चिमी तट पर प्रवाहित गर्म क्यूरोसिवों धारा की सुशिमा शाखा के कारण तापमान पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक रहता है तथा यहाँ कृषि कार्य के लिए उपयुक्त जलवायु-दशाएँ उपलब्ध हो जाती हैं।

प्रश्न 11. तरंगों की मुख्य विशेषताएँ बतलाइए।

या तरंगों के सम्बन्ध में प्रमुख तथ्यों का विवरण दीजिए।

उत्तर-तरंगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित तथ्य या विशेषताएँ महत्त्वपूर्ण हैं

- तरंग-शिखर एवं गर्त-एक तरंग के उच्चतम एवं निम्नतम बिन्दुओं को क्रमशः तरंग का शिखर एवं गर्त कहा जाता है।

- तरंग की ऊँचाई-तरंग की गति के अधःस्थल से शिखर के ऊपरी भाग तक की ऊर्ध्वाधर दूरी तरंग की ऊँचाई होती है (चित्र 14.3)।

- तरंग आयाम-तरंग की ऊँचाई का आधा उसका आयाम कहलाता है।

- तरंग काल-तरंग काल एक निश्चित बिन्दु से गुजरने वाले दो लगातार शिखरों या गर्तों के बीच का समयान्तराल है।

- तरंगदैर्ध्य-दो लगातार शिखरों या गर्ती के बीच की क्षैतिज दूरी तरंगदैर्ध्य कहलाती है।

- तरंग गति-जल के माध्यम से तरंग की गति करने की दर को तरंग गति कहते हैं। इसे नॉट में मापा जाता है।

- तरंग आकृति-एक सेकण्ड के समय अन्तराल में दिए गए बिन्दु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या तरंग आवृत्ति कहलाती है।

प्रश्न 12. तरंगें कैसे निर्मित होती हैं? इनके मुख्य प्रकार बताईए।

उत्तर-तरंगें महासागरीय जल में दोलन गति की प्रतीके हैं। इनसे समुद्री धरातल निरन्तर ऊपर उठता और नीचे धंसता रहता है। मुख्य रूप से तरंगों का निर्माण पवनों से होता है। समुद्र की सतह पर जब पवन दाब और घर्षण के रूप में अपनी ऊर्जा का प्रयोग करता है तबै तरंगें उत्पन्न होती हैं। पवन द्वारा निर्मित ये तरंगें निम्नलिखित तीन प्रकार की होती हैं

- सी-ये जटिल और परिवर्तनशील स्वभाव की तरंगें हैं। ये अस्त-व्यस्त तरंगी रूपरेखा का निर्माण करती हैं।

- स्वेल-ये नियमित तरंगें हैं जो समान ऊँचाई और आवर्तकाल के साथ एक निश्चित रूप में | प्रवाहित होती हैं।

- सर्फ-तटीय क्षेत्रों में इन टूटती हुई तरंगों को सर्फ (फोनिल लहर) कहते हैं।

प्रश्न 13. महासागरीय धाराएँ क्या हैं? इनकी मुख्य विशेषताएँ बताइए।

उत्तर-जब सागरों एवं महासागरों का जल नियमित रूप से एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने लगता है तो उसे महासागरीय जलधारा कहते हैं। जलधाराएँ सागरों में उसी प्रकार प्रवाहित होती हैं जैसे स्थलीय भागों में नदियाँ एवं नाले। जलधाराओं को सागरीय नदियाँ भी कह सकते हैं। सामान्यत: धाराओं की गति 2 से 10 किमी प्रति घण्टा तक ऑकी गई है। गति एवं विस्तार आदि की दृष्टि से जलधाराओं को ड्रिफ्ट, धारा एव स्ट्रीम आदि नामों से पुकारा जाता है। जलधाराएँ ठण्डी एवं गर्म दोनों प्रकार की ह्येती हैं अर्थात् जो जलधाराएँ। ध्रुवों की ओर से प्रवाहित होती हैं, वे ठण्डी जलधाराएँ कहलाती हैं, जबकि विषुवत् रेखा से प्रवाहित होने वाली जलधाराएँ गर्म जल की धाराएँ कहलाती हैं।

प्रश्न 14. दक्षिणी प्रशान्त महासागर की प्रमुख जलधाराओं का वर्णन कीजिए।

उत्तर-दक्षिणी प्रशान्त महासागर की जलधाराएँ

दक्षिणी प्रशान्त महासागर की प्रमुख जलधाराएँ निम्नलिखित हैं

1. पीरू जलधारा-अण्टार्कटिक प्रवाह दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी भाग से टकराकर केपहार्न अन्तरीप के निकट उततर की ओर को मुड़ जाता है। पीरू के तट पर पहुँचने के कारण इसे पीरू की धारा के नाम से पुकारते हैं। यह धारा उत्तर की ओर दक्षिणी विषुवत् धारा से जा मिलती है। यह एक शीतल जलधारा है जिसे सर्वप्रथम हम्बोल्ट नाम के नाविक ने देखा था; अतः उनके नाम

पर इसे हम्बोल्ट की धारा भी कहा जाता है।

2. दक्षिणी विषुवत्रखीय धारा-यह एक उष्ण जलधारा है जिसकी उत्पत्ति दक्षिणी गोलार्द्ध की दक्षिणी-पूर्व सन्मार्गी पवनों के कारण होती है। यह विषुवत् रेखा के दक्षिण में 3° से 10° अक्षांशों के मध्य प्रवाहित होती है। यह धारा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटों से होती हुई ऑस्ट्रेलिया तक पहुँचती है। न्यूगिनी तट के निकट यह दो शाखाओं में बँट जाती है। यह धारा 1,300 किमी की दूरी तक प्रवाहित होती है।

3. पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा-न्यूगिनी तट के निकट दक्षिणी विषुवत्रेखीय धारा दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। इसकी जो शाखा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर प्रवाहित होती है उसे पूर्वी ऑस्ट्रेलियन गर्म जलधारा अथवा न्यूसाउथ की धारा के नाम से पुकारते हैं।

4. अण्टार्कटिक-प्रवाह-यह एक ठण्डी जलधारा है जिसकी उत्पत्ति अण्टार्कटिक महासागरीय भागों में होती है। यह धारा पछुवा पवनों के प्रभाव से पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। यह धारा बहुत मन्द गति से प्रवाहित होती है।

प्रश्न 15. अन्ध महासागर एवं प्रशान्त महासागर की जलधाराओं का समीपवर्ती क्षेत्र की जलवायु पर प्रभाव बताइए।

उत्तर- अन्ध महासागर की धाराओं का समीपवर्ती क्षेत्रों की जलवायु पर प्रभाव

उत्तरी अन्ध महासागर में यूरोप का पश्चिमी तट उत्तर अटलाण्टिक ड्रिफ्ट के गर्म जल के प्रभाव से जाड़ों में यूरेशिया के भीतरी भागों व कनाडा के पूर्वी तट की अपेक्षा लगभग 10° से 15° सेल्सियस तक अधिक गर्म रहता है। इसी कारण नॉर्वे का तट व्यापार के लिए जाड़ों में भी खुला रहता है, जबकि उन्हीं अक्षांशों में स्थित साइबेरिया का तट हिम से जम जाता है। कनारी (उत्तर) और बेंगुला (दक्षिण) की ठण्डी धाराओं के कारण पश्चिमी अफ्रीका के उष्ण मरुस्थलीय तटों पर भीतरी भागों की अपेक्षा अधिक आर्द्रता रहँती है। जहाँ कहीं ठण्डी या गर्म जलधाराएँ मिलती हैं, वहाँ कुहरा अधिक पड़ता है। ऐसे क्षेत्र मत्स्य उत्पादन के लिए उत्तम होते हैं, क्योंकि इस प्रकार की जलवायु में मछलियों का भोज्य पदार्थ-प्लेंकटन अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है।

समीपवर्ती क्षेत्रों की जलवायु पर प्रशान्त महासागर की धाराओं का प्रभाव ।

प्रशान्त महासागर की सभी धाराएँ अपने निकटवर्ती क्षेत्रों की जलवायु पर गहरा प्रभाव डालती हैं। जापान के तट पर ठण्डी एवं गर्म जलधाराओं के मिलने से धुन्ध एवं कुहरा उत्पन्न हो जाता है जिससे यहाँ भारी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। इसके अतिरिक्त इन जलधाराओं का निकटवर्ती क्षेत्रों की जलवायु, वर्षा, व्यापार, कृषि एवं सागरीय जीव-जन्तुओं पर भी गहरा एवं व्यापक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए-जापान के पश्चिमी तट पर प्रवाहित गर्म क्यूरोसिवो धारा की सुशिमा शाखा के कारण तापमान पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक रहता है जबकि पश्चिमी तट साइबेरिया से आने वाली अति ठण्डी पवनों के लिए भी खुला रहता है। गर्म अलास्का धारा के कारण अलास्को का तट भीलरी भागों की अपेक्षा जाड़ों में अधिक उष्ण रहता है। ठण्डी कैलीफोर्निया धारा भी गर्मियों में उत्तरी अमेरिका के पश्चिमतटीय भागों की जलवायु को शीतल कर देती है, जबकि भीतरी मरुस्थलीय भागों में उच्च ताप पाया जाता है। ||

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1. सागरीय धाराएँ किन्हें कहते हैं? प्रशान्त महासागर की धाराओं का वर्णन कीजिए।

या महासागरीय जलधाराएँ क्या हैं? इनकी उत्पत्ति के कारणों की सोदाहरण विवेचना कीजिए।

या उत्तरी प्रशान्त महासागर की प्रमुख जलधाराओं का वर्णन कीजिए तथा उनमें से किसी एक धारा के समीपवर्ती क्षेत्र की जलवायु पर प्रभाव बताइए।

या टिप्पणी लिखिए—(क) उत्तरी प्रशान्त महासागर की प्रमुख धाराएँ। (ख) क्यूरोसिवो जलधारा।।

उत्तर-सागरीय धाराएँ

जिस प्रकार धरातल पर नदियाँ प्रवाहित होती हैं, उसी प्रकार सागरों एवं महासागरों में धाराएँ एक विशाल जलराशि के साथ एक दिशा में प्रवाहित होती हैं। ये धाराएँ अधिक शक्तिशाली एवं प्रभावशाली होती हैं। ये धाराएँ महासागरों के ऊपरी तल पर ही नहीं, अपितु सागरों की निश्चित गहराई में भी एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होती हैं। कुछ धाराएँ महाद्वीपीय तट के किनारे-किनारे प्रवाहित होती हैं, जबकि कुछ सागरों के बीचों-बीच प्रवाहित होती हैं, जिन्हें सागरीय धाराओं के नाम से जाना जाता है।

धाराओं की उत्पत्ति के कारण

1. तापमान की भिन्नता-सागरीय जल के तापमान में क्षैतिज एवं लम्बवत् भिन्नता पायी जाती है। भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में अधिक गर्मी के कारण समुद्री जल गर्म हो जाता है, जबकि उच्च एवं ध्रुवीय क्षेत्रों में जल निम्न तापमान के कारण ठण्डा होकर नीचे बैठ जाता है, जिस कारण भूमध्यरेखीय क्षेत्रों का जल ध्रुवों की तरफ प्रवाहित होने लगता है। उत्तरी एवं दक्षिणी भूमध्यरेखीय धाराएँ इसी प्रकार की धाराएँ हैं।

2. लवणता की भिन्नता-महासागरीय जल में लवणता में पर्याप्त भिन्नता पायी जाती है। लवणता की भिन्नता से सागरीय जल का घनत्व परिवर्तित हो जाता है। उत्तरी कम घनत्व वाले भागों या कम लवणता वाले भागों से जल अधिक लवणता वाले जलीय भागों की ओर प्रवाहित होने लगता है, जिससे जलधाराओं की उत्पत्ति हो जाती है। हिन्द महासागर में लाल सागर की तरफ इसका प्रवाह उत्तम उदाहरण है।

3. प्रचलित पवनों का प्रभाव-प्रचलित पवनें वर्ष-भर नियमित रूप से प्रवाहित होती हैं और ये पवनें अपने मार्ग में पड़ने वाली जलराशि को पवन की दिशा के अनुकूल धकेलती हैं और जलराशि प्रवाहित होने लगती है। पछुवा हवाओं के प्रभाव से क्यूरोसिवो व गल्फस्ट्रीम की धाराओं को गति |व दिशा मिलती है।

4. वाष्पीकरण व वर्षा-पृथ्वीतल पर वाष्पीकरण वे वर्षा में पर्याप्त भिन्नता पायी जाती है। जहाँ वाष्पीकरण अधिक होता है वहाँ सागरतल नीचा हो जाता है; अत: उच्च तल के क्षेत्रों से सागरीय जल प्रवाहित होने लगता है और जलधाराओं का निर्माण हो जाता है। ठीक इसी प्रकार अधिक वर्षा के क्षेत्रों में सागर जल-तल में वृद्धि हो जाती है और ऐसे क्षेत्रों में जल निम्न वर्षा वाले तथा निम्न जल-तल वाले भागों की तरफ एक धारा के रूप में बहने लगता है।

5. पृथ्वी की दैनिक गति-पृथ्वी अपनी कीली पर तीव्र गति से घूमती हुई 24 घण्टे में एक पूरा चक्कर लगा लेती है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही सागरीय जल उत्तरी गोलार्द्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में बायीं ओर घूम जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति को प्रभाव जलधाराओं के प्रवाह एवं गति पर पड़ता है।।

इसके अलावा वायुभार की भिन्नता, ऋतु-परिवर्तन, समुद्रतटीय आकृति आदि ऐसे कारक हैं जो महासागरों में जलधाराओं की उत्पत्ति में सहायक होते हैं।

प्रशान्त महासागर की धाराएँ

प्रशान्त महासागर की प्राकृतिक संरचना तथा जल-तल की स्थिति में परिवर्तन के कारण इन धाराओं की दिशा एवं गति में भी परिवर्तन होता रहता है। प्रशान्त महासागर की धाराओं का विवरण निम्नलिखित है

1. उत्तरी भूमध्यरेखीय गर्म धारा-इस जलधारा की उत्पत्ति उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों के मिलन-स्थल पर पश्चिमी दिशा से होती है। यह जलधारा इस तट के पश्चिम की ओर चलकर सम्पूर्ण महासागर से होती हुई फिलीपाइन द्वीप समूह से टकराती है तथा उत्तर की ओर मुड़ जाती है। यहाँ पर इसकी दो शाखाएँ हो जाती हैं–पहली शाखा दक्षिण की ओर मुड़कर अपनी दिशा पूर्व की ओर मोड़ लेती है, जिसे प्रति-भूमध्यरेखीय धारा के नाम से पुकारते हैं। दूसरी शाखा उत्तर की ओर ताईवान द्वीप पर पहुँचती है तथा यही शाखा आगे की ओर क्यूरोसिवो की धारा बन जाती है। शीत ऋतु में इसकी दक्षिणी सीमा 5° उत्तरी अक्षांश तथा ग्रीष्म ऋतु में 10° उत्तरी अक्षांश पर स्थिर रहती है।

2. दक्षिणी भूमध्यरेखीय गर्म धारा-दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में लगभग 3°से 10° दक्षिणी अक्षांशों के मध्य यह धारा पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। इसकी गति तीव्र एवं मन्द होती रहती है। इस धारा की औसत गति 30 किमी प्रतिदिन है, परन्तु कभी-कभी यह 150 किमी प्रतिदिन की गति से भी प्रवाहित होती है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई यह जलधारा ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में न्यूगिनी तट से टकराती है, तो दो भागों में विभाजित हो जाती है। पहली शाखा उत्तर की ओर प्रति-भूमध्यरेखीय धारा से मिल जाती है तथा इसकी दिशा में पूर्व की ओर परिवर्तन हो जाता है। दूसरी शाखा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हुई पुनः अपनी दिशा पूरब की ओर मोड़ लेती है।

3. प्रति-भूमध्यरेखीय धारा-जिस प्रकार उत्तरी तथा दक्षिणी हिन्द महासागर में प्रति- भूमध्यरेखीय धारा की स्थिति है, उसी प्रकार उत्तरी तथा दक्षिणी प्रशान्त महासागर के मध्य प्रति- भूमध्यरेखीय धारा प्रवाहित होती है। यह धारा दो कारणों से चलती है—पहला कारण पूरब से पश्चिम की ओर बहती हुई उत्तरी तथा दक्षिणी भूमध्यरेखीय धारा। जब यह फिलीपाइन द्वीप समूह तथा न्यूगिनी द्वीप से टकराती है तो अपने दायीं-बायीं ओर घूम जाती है। अन्दर की ओर दोनों जलधाराओं का जल प्रति- भूमध्यरेखीय धारा को जन्म देता है। यह धारा पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है। इस धारा के प्रवाह का दूसरा कारण पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली व्यापारिक हवाओं द्वारा एकत्रित जल को पूरब की ओर सामान्य ढाल से प्रवाहित कराना है तथा इसका पनामा की खाड़ी में प्रवेश कर जाना है।।

4. क्यूरोसिवो धारा-गर्म जल की यह धारा अपने विकास तथा गति में एक परिपक्व धारा है। इसमें अनेक धाराएँ मिली हुई हैं। इसका प्रवाह क्षेत्र ताईवाने द्वीप से लेकर बेरिंग जलडमरूमध्य तक है। इसकी निम्नलिखित शाखाएँ हैं

(i) क्यूरोसिवो की गर्म जलधारा-यह उत्तरी भूमध्यरेखीय गर्म धारा का ही सिलसिला है। जो उत्तर की ओर मुड़ते ही क्यूरोसिवो धारा के नाम से जानी जाती है। इसका प्रवाह क्षेत्र | ताईवान द्वीप से रियूक्यू द्वीप तक है।

(ii) क्यूरोसिव प्रसरण-जापान के पूर्वी तट पर 35° उत्तरी अक्षांश के समीप क्यूरोसिवो धारा अपने जल का दो भागों में प्रसरण कर देती है। इसका कारण पृथ्वी की परिभ्रमण गति तथा पछुवी हवाओं का प्रवाहित होना है। इसकी पहली शाखा पूरब की ओर चली जाती है। तथा दूसरी उत्तर-पूर्व की ओर तट का अनुसरण करते हुए आगे की ओर बढ़ जाती है। लगभग 55° उत्तरी अक्षांश पर जापान के होकैडो द्वीप के पूर्वी तट पर, दूसरी शाखा उत्तर की ओर से आने वाली क्यूराइल की ठण्डी धारा से टकराकर पूर्व की ओर मुड़ जाती है। ठण्डी एवं गर्म जलधाराओं के मिलन से यहाँ पर भारी कोहरा पड़ता रहता है।

(iii) उत्तरी प्रशान्त महासागरीय प्रवाह-पछुवा पवनों के प्रभाव एवं क्यूरोसिवो धारा के बहने के साथ यह धारा पूर्व की ओर प्रवाहित होती है तथा 150° पूर्वी देशान्तर के समीप अपनी गति के कारण इसके जल का कुछ भाग दक्षिण की ओर मुड़ जाता है तथा इससे एक धारा निर्मित होती है। यह धारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट से टकराकर दो भागों में बँट जाती है—पहली शाखा दक्षिण की ओर कैलीफोर्निया की धारा के नौम से जानी जाती है। इसकी दूसरी शाखा पुनः दो शाखाओं में बँटकर बेरिंग सागर तथा अलास्का की खाड़ी में विलीन हो जाती है।

(iv) सुशिमा धारा-क्यूरोसिवो की गर्म जलधारा की यह उपशाखा जापान के दक्षिण में शिकोकू द्वीप से टकराती है जिससे इसका कुछ जल दक्षिण में स्थित जापान सागर में प्रवेश कर जाता है, जिसे सुशिमा धारा के नाम से पुकारा जाता है।

(v) प्रति-क्यूरोसिवो धारा-यह एक छोटी उपधारा है, जो क्यूरोसिवो के उत्तर-पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। इसकी स्थिति उत्तरी अमेरिका तथा हवाई द्वीप के मध्य में है।

5. क्यूराइल की ठण्डी जलधारा-ठण्डे जल की यह धारा ओयाशियो के नाम से भी जानी जाती है। आर्कटिक महासागर से बहता हुआ जलबेरिंग सागर से प्रवाहित होकर दक्षिण की ओर जाता है। जापान के उत्तर में 50° उत्तरी अक्षांश के समीप दक्षिण से प्रवाहित गर्म क्यूरोसिवो की धारा से टकराकर इसका प्रवाह पूरब की ओर हो जाता है तथा कुछ जल जापान तट के सहारे-सहारे दक्षिण की ओर प्रवाहित हो जाता है।

6. कैलीफोर्निया धारा-ठण्डे जल की यह धारा कैलीफोर्निया खाड़ी की धारा के नाम से भी जानी जाती है। यह उत्तरी प्रशान्त महासागरीय धारा का अग्रभाग है। इस जलधारा पर उत्तर-पश्चिम तथा दक्षिण की ओर से प्रवाहित व्यापारिक पवनों का अधिक प्रभाव पड़ता है। कैलीफोर्निया खाड़ी के सहारे- सहारे यह उत्तर-दक्षिण प्रवाहित होती है तथा दक्षिण की ओर उत्तरी भूमध्यरेखीय धारा में मिल जाती है।

7. अलास्का की धारा-उत्तरी प्रशान्त महासागरीय प्रवाह की एक शाखा उत्तरी अमेरिकी पश्चिमी तट पर प्रवाहित होती हुई अलास्का की खाड़ी में चली जाती है, जिसे अलास्का की ठण्डी जलधारा के नाम से जाना जाता है।

8. पीरू धारा-यह धारा दक्षिण प्रशान्त महासागर में दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली ठण्डे जल की मुख्य धारा है। पीरू तट से प्रवाहित होने के कारण इसका नाम पीरू धारा पड़ा। इसे हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं। इसकी औसत गति 27 किमी प्रतिदिन है। यह 150 किमी की चौड़ाई में प्रवाहित होती है।

9. पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा-यह दक्षिणी भूमध्यरेखीय धारा का अग्रभाग है, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। यह एक गर्म जल की धारा है जो यहाँ के तापमान को ऊँचा बनाये रखने में सहायक है। 40° दक्षिणी अक्षांश पर पछुवा पवनों तथा पृथ्वी के परिभ्रमण गति के कारण यह धारा पूरब की ओर मुड़ जाती है जो आगे चलकर दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट तक पहुँच जाती है।

10. पछुवा-पवन-प्रवाह-दक्षिणी प्रशान्त महासागर में पछुवा हवाओं के प्रभाव से यह धारा पश्चिम से पूरब की ओर अधिक विस्तार के साथ गरजती हुई प्रवाहित होती है, जिसे पछुवा-पवन-प्रवाह के नाम से जाना जाता है। लगभग 45° दक्षिणी अक्षांश पूरब की ओर इसकी दो शाखाएँ हो जाती हैं—पहली हार्न अन्तरीप से होकर अन्ध महासागर में प्रवेश कर जाती है तथा दूसरी उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पीरू की ठण्डी जलधारा से मिल जाती है।

जलवायु पर प्रभाव–प्रशान्त महासागर की सभी धाराएँ अपने निकटवर्ती क्षेत्रों की जलवायु पर गहरा प्रभाव डालती हैं। जापान के तट पर ठण्डी एवं गर्म जलधाराओं के मिलने से धुन्ध एवं कोहरा उत्पन्न होता है, जिससे यहाँ पर भारी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। इसके लिए जलधाराएँ ही उत्तरदायी हैं। इसके अतिरिक्त इन जलधाराओं का निकटवर्ती क्षेत्रों की जलवायु, वर्षा, व्यापार, कृषि एवं सांगरीय जीव-जन्तुओं पर भी गहरा एवं व्यापक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, जापान के पश्चिमी तट पर बहने वाली गर्म क्यूरोसिवो धारा की सुशिमा शाखा द्वारा ताप पूर्वी तट की अपेक्षा ऊँचे रहते हैं, जबकि पश्चिमी तट साइबेरिया से आने वाली अति ठण्डी हवाओं के लिए भी खुला है। गर्म अलास्का धौरा के कारण अलास्का का तट भीतरी भागों की अपेक्षा जाड़ों में गर्म रहता है। ठण्डी कैलीफोर्निया धारा भी गर्मियों में तटीय भागों की जलवायु को शीतले कर देती है, जबकि भीतरी मरुस्थलीय भाग में उच्च ताप पाया जाता है।

प्रश्न 2. अन्ध महासागर की प्रमुख जलधाराओं का वर्णन कीजिए तथानिकटवर्ती क्षेत्र पर उनका प्रभाव स्पष्ट कीजिए।

या दक्षिणी अन्ध महासागरीय धाराओं का वर्णन कीजिए तथा तटवर्ती जलवायु पर उनके प्रभाव की विवेचना कीजिए।

या उत्तरीय प्रशान्त महासागर की धाराओं का वर्णन कीजिए।

या टिप्पणी लिखिए–गल्फस्ट्रीम। ।

या अटलाण्टिक महासागर की धाराओं का वर्णन कीजिए।

या उत्तरीय अन्ध महासागर की किन्हीं दो धाराओं का तटीय जलवायु पर प्रभाव का वर्णन कीजिए।

उत्तर-अन्ध महासागर की प्रमुख जलधाराएँ

अन्ध महासागर का जल एक निश्चित प्रणाली के अनुरूप प्रवाहित होता है जो निश्चित क्रम वाली जलधाराओं को जन्म देता है। अन्ध महासागर में उत्तरी तथा दक्षिणी जलधाराओं का पृथक्-पृथक् क्रम पाया जाता है। अतः अन्ध महासागर की प्रमुख जलधाराओं का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है

(अ) उत्तरी अन्ध महासागर की जलधाराएँ

उत्तरी अन्ध महासागर की प्रमुख जलधाराएँ निम्नलिखित हैं

1. उत्तरी विषुवतरेखीय धारा-विषुवत् रेखा के उत्तरी भाग में उत्तरी-पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण जो गर्म जलधारा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, उत्तरी विषुवत्रेखीय जलधारा कहलाती है। यह जल-धारा 0° अक्षांश से 10° अक्षांशों के मध्य प्रवाहित होती है। पश्चिमी द्वीप समूह के निकट यह धारा तट से टकराकर दो शाखाओं में बँट जाती है। इसकी एक शाखा उत्तर की ओर अमेरिका के तट के सहारे प्रवाहित होने लगती है जिसे एण्टिलीज धारा कहा जाता है। इसकी दूसरी शाखा कैरेबियन सागर में प्रवेश करके आगे जाकर यूकाटन चैनल में सम्मिलित हो जाती है।

2. गल्फस्ट्रीम-मल्फस्ट्रीम नामक गर्म जलधारा की उत्पत्ति मैक्सिको की खाड़ी से होती है। अतः इसे खाड़ी धारा या गल्फस्ट्रीम की संज्ञा दी गयी है। यह धारा 20° उत्तरी अक्षांश से 60° उत्तरी अक्षांशों के मध्य बहती है। इस धारा का तापमान 28° सेग्रे तथा गति 5 किमी प्रति घण्टा है। यह 1 किमी गहरी तथा 48 किमी चौड़ी है। यह खाड़ी से आगे उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे-सहारे बहकर फ्लोरिडा तथा एण्टिलीज की धाराओं का सहयोग लेकर आगे बढ़ती है। न्यूफाउण्डलैण्ड तट के निकट इसका संगम लैब्रेडोर की ठण्डी जलधारा से होने के कारण घना कोहरा उत्पन्न होता है। पछुवा पवनों के प्रभाव के कारण यह धारा कई उपशाखाओं में बँट जाती है। इस धारा की एक शाखा पूर्व की ओर बहकर सारगैसो सागर में विलीन हो जाती है। इसका कुछ भाग उत्तरी-पश्चिमी यूरोप से टकरा कर कनारी की धारा में जुड़ जाता है। उत्तरी अटलाण्टिक ड्रिफ्ट इसका ही अगला भाग़ है। आइसलैण्ड एवं इंग्लैण्ड के मध्य पहुँचकर गल्फस्ट्रीम का रूप समाप्त हो जाता है।

3. कनारी की धारा-यह एक ठण्डी ज्ञलधारा है जो अफ्रीका के तट के सहारे मेडीरा से केपवर्डे तक प्रवाहित होती है। व्यापारिक पवनें इस धारा को दिशा और गति प्रदान करती हैं। ये पवनें इस धारा का रुख सारगैसो सागर की ओर को कर देती हैं। सागर की तली को शीतल जल ऊपर आकर कनारी की धारा के रूप में बहने लगता है।

4. लैब्रेडोर की धारा-यह भी शीतल जलधारा है जो ग्रीनलैण्ड के उत्तर-पश्चिम में बैफीन की खाड़ी एवं डेविस जलडमरूमध्य से दक्षिण की ओर लैब्रेडोर के तट के सहारे-सहारे बहती है। न्यूफाउण्डलैण्ड के तट के निकट यह गल्फस्ट्रीम धारा से मिल जाती है और घना कोहरा उत्पन्न करती है।

5. पूर्वी ग्रीनलैण्ड धारा-यह एक ठण्डी जलधारा है जो ग्रीनलैण्ड के उत्तरी-पूर्वी तट पर ध्रुवीय पवनों के प्रवाह से उत्तर-पूर्व दिशा की ओर बहती है। उत्तरी अटलाण्टिक ड्रिफ्ट इसमें आकर मिल

जाती है।

6. सारगैसो सागर-उत्तरी अटलाण्टिक महासागर के मध्य में जलधाराओं का एक गोलाकार क्रम बन जाता है, जिसके मध्य में शान्त जल पाया जाता है। शान्त जल का यह क्षेत्र सारगैसो नाम से पुकारा जाता है। इस भाग में सारगैसो नामक घास एकत्र हो जाने के फलस्वरूप भी इसे सारगैसो का नाम दिया गया है। इस सागरीय क्षेत्र का विस्तार 11,000 वर्ग किमी है। इस प्रकार का विचित्र सागर विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं पाया जाता।

(ब) दक्षिणी अन्ध ( अटलाण्टिक) महासागर की जलधाराएँ

दक्षिणी अन्ध (अटलाण्टिक) महासागर की प्रमुख जलधाराएँ निम्नलिखित हैं

1. दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा-उत्तरी विषुवत्रेखीय जलधारा के समानान्तर 0° दक्षिण से 20° दक्षिणी अक्षांशों के मध्य दक्षिणी-पूर्वी पवनों के कारण जो धारा जन्म लेती है, उसे दक्षिणी विषुवत्रेखीय धारा कहा जाता है। यह धारा विषुवत् रेखा के सहारे पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। दक्षिणी अमेरिका के सैनॉक अन्तरीप के निकट इस रेखा के दो भाग हो जाते हैं। इनमें से एक शाखा उत्तरी विषुवत्रेखीय धारा में मिल जाती है, जबकि दूसरी शाखा दक्षिण की ओर ब्राजील तट के सहारे बह निकलती है।

2. विपरीत विषुवत्रखीय धारा-उत्तरी एवं दक्षिणी विषुवत्रेखीय धाराओं के बीच विपरीत दिशा में जो धारा प्रवाहित होती है, उसे विपरीत विषुवत्रेखीय धारा कहते हैं।

3. ब्राजील की धारा-यह एक गर्म जलधारा है जो सैनरॉक अन्तरीप के निकट दक्षिण में ब्राजील तट के सहारे 40°दक्षिणी अक्षांशों तक प्रवाहित होती है। आगे चलकर यह पछुवा हवाओं के प्रभाव से पूर्व की ओर को मुड़ जाती है। यहाँ यह फाकलैण्ड की ठण्डी जलधारा से मिलकर कोहरा उत्पन्न करती है।

4. फाकलैण्ड धारा-फाकलैण्ड के उत्तर में बहने वाली ठण्डी धारा फाकलैण्ड धारा कहलाती है। यह धारा अपने साथ ध्रुवीय क्षेत्र से हिमखण्ड एवं हिमशिलाएँ बहाकर लाती है। बाद में यह ब्राजील धारा में मिलकर कोहरा उत्पन्न करती है।

5. दक्षिणी अटलाण्टिक ड्रिफ्ट-यह एक शीतल जलधारा है जो पछुवा पवनों से प्रभावित होकर दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट की ओर अग्रसर होती है।

6. अण्टार्कटिक ड्रिफ्ट या पश्चिमी पवन प्रवाह-पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पछुवा पवनों के | प्रभाव से जो ठण्डी धारा जन्म लेती है उसे अण्टार्कटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। यह शीतल जलधारा सम्पूर्ण भूमण्डल का परिभ्रमण करती है।

7. बेंग्युला धारा-दक्षिणी अटलाण्टिक ड्रिफ्ट पूर्व की ओर बहकर अफ्रीका के दक्षिणी- पश्चिमी तट से टकराकर उत्तर की ओर तट के सहारे बहकर बेंग्युला धारा बन जाती है, उत्तर में गिनी की खाड़ी से बहती हुई यह धारी दक्षिणी विषुवत्रेखीय धारा से मिलकर आगे बढ़ जाती है।

जलवायु पर प्रभाव-अन्ध महासागर की धाराएँ अपने निकटवर्ती क्षेत्रों की जलवायु पर विशेष प्रभाव डालती हैं। ये गल्फस्ट्रीम न्यूफाउण्डलैण्ड के निकट कोहरा उत्पन्न करती हैं। इसकी उष्णता के प्रभाव से ही उत्तरी-पश्चिमी यूरोप के तटवर्ती भागों में आकर्षक समशीतोष्ण जलवायु रहती है तथा यह तट वर्ष-भर जलयानों के आवागमन के लिए खुला रहता है, जबकि उन्हीं अक्षांशों में स्थित साइबेरिया का तट शीतलता के कारण जम जाता है। ब्राजील की गर्म जलधारा और फाकलैण्ड की शीतल जलधाराएँ। मिलकर कोहरा उत्पन्न कर देती हैं।

प्रश्न 3. ज्वार-भाटा किसे कहते हैं? ज्वार-भाटे के प्रकार बताइए।

या महासागरीय ज्वार-भाटा के कारणों की विवेचना कीजिए तथा तटीय क्षेत्रों के आर्थिक जीवन पर उनके प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।

या टिप्पणी लिखिए-लघु ज्वार।।

या दीर्घ ज्वार आने का कारण बताइए। या ज्वार-भाटा क्या है तथा उसकी उत्पत्ति कैसे होती है? उसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए।

या ज्वार की उत्पत्ति की विवेचना कीजिए तथा मानव-जीवन पर इसके पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए।

उत्तर-ज्वार-भाटा (Tides)–महासागरीय जल की अस्थिर गतियों में ज्वार-भाटा का विशेष महत्त्व है। सागरीय जल के उभार या उठाव को ज्वार (tide) तथा जल के नीचे होने को भाटा (ebb) कहते हैं। इससे समुद्र-तल निरन्तर घटता-बढ़ता अथवा उद्वेलित होता रहता है और जल आगे-पीछे होता रहता है। इन सागरीय गतियों के कारण समुद्र-तल में सदैव परिवर्तन होता रहता है। इसके अतिरिक्त सागरीय तरंगें, लहरें, धाराएँ आदि भी ज्वार-भाटे में सहायक होती हैं। ज्वार-भाटा की मुख्य विशेषता है कि सूर्य एवं चन्द्रमा की आकर्षण शक्ति द्वारा सागर का जल ऊपर उठता है एवं नीचे गिरता है। सागरीय जल का तरंगों के रूप में आगे बढ़ना ज्वार कहलाता है। यदि इन तरंगों द्वारा उठे जलं का तल सर्वाधिक होता है तो उसे उच्च ज्वार कहते हैं। इसके उपरान्त वही तरंगें पीछे की ओर हटकर निम्न जल-तल का निर्माण करती हैं, इसे भाटा अथवा निम्न ज्वार कहते हैं। इस प्रकार सूर्य एवं चन्द्रमा की आकर्षण शक्तियाँ जल-तल को नित्य-प्रति क्रमश: ऊपर-नीचे करती रहती हैं, जिसे ज्वार-भाटा कहते हैं।

ज्वार-भाटा प्रतिदिन दो बार आता है, अर्थात् दो बार सागर का जल ऊपर उठता है एवं दो बार नीचे उतरता है। ज्वार-भाटे के समय नदियों के जल-तल में भी परिवर्तन आता रहता है। जब सागर में ज्वार का समय होता है तो नदियों की जल-धारा का तल ऊपर उठ जाता है। इसके विपरीत भाटा के समय नदियों की धारा का जल-तल नीचे की ओर होकर बड़ी तीव्र गति से बहने लगता है। समुद्रों एवं नदियों के जल-तल के ऊपर चढ़ने एवं नीचे गिरने के मध्य समय में बहुत कम अन्तर होता है। अतः सागरीय ज्वार-भाटा तथा इससे सम्बन्धित सभी क्रियाओं का सम्बन्ध सूर्य तथा चन्द्रमा की पारस्परिक आकर्षण शक्ति ही है।

ज्वार-भाटे की उत्पत्ति के कारण

हम जानते हैं कि सौर-परिवार के सदस्य परस्पर आकर्षण में बँधे हुए हैं। पृथ्वीतल पर सूर्य एवं चन्द्रमा दोनों की ही आकर्षण शक्ति का प्रभाव पड़ता है। चन्द्रमा की अपेक्षा सूर्य पृथ्वी से बहुत दूर है। अत: पृथ्वीतल पर उसकी आकर्षण शक्ति चन्द्रमा की आकर्षण शक्ति की लगभग आधी (5/11) है। अतः स्पष्ट है कि ज्वार-भाटे की उत्पत्ति में सूर्य की अपेक्षा चन्द्रमा की आकर्षण शक्ति का विशेष प्रभाव पड़ता है। परन्तु दोनों का संयुक्त प्रभाव ज्वार को विशालता प्रदान करता है। ज्वार-भाटा उत्पन्न होने की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें निम्नलिखित तथ्यों की ओर ध्यान देना चाहिए

- ज्वार-भाटा उत्पन्न करने वाले दो बल गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेन्द्र बल हैं।

- गुरुत्वाकर्षण बल चन्द्रमा, सूर्य और पृथ्वी की पारस्परिक क्रिया है। चन्द्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की निकट दिशा में सबसे अधिक, पृथ्वी के केन्द्र पर उससे कम और पृथ्वी के । दूसरी ओर अर्थात् अधिकतम दूरी पर सबसे कम होता है।

- अपकेन्द्र बल पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है जो पृथ्वी के सभी भागों में समान होता है और | गुरुत्वाकर्षण बल की विपरीत दिशा में कार्य करता है। यह बल पृथ्वी के केन्द्र पर गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर ही होता है।

- पृथ्वी की निकट दिशा पर गुरुत्वाकर्षण बल की अपकेन्द्र बल से अधिकता के कारण ज्वार उत्पन्न | होता है तथा पृथ्वी के दूसरी ओर उसी समय ज्वार की उत्पत्ति अपकेन्द्र बल की गुरुत्वाकर्षण बल से अधिकता के कारण होती है।

- इस प्रकार पृथ्वी के प्रत्येक भाग में प्रतिदिन दो बार ज्वार उठते हैं। जिन दो स्थानों से जल क्षैतिज गति करता हुआ ज्वार के स्थानों को चला जाता है उन स्थानों पर भाटे आते हैं। अत: प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन दो ज्वार उठते हैं और दो भाटे आते हैं।

ज्वार-भाटा के प्रकार

चन्द्रमा तथा पृथ्वी की गतियों के कारण सागरों तथा महासागरों में ज्वार-भाटा आता है। इन पर महासागरों के विशाल आकार का भी प्रभाव पड़ता है। विषुवत् रेखा तथा उसके आस-पास के सागरीय क्षेत्रों में ज्वार-भाटा का प्रभाव अधिक रहता है। यहाँ दो बार उच्च ज्वार तथा दो बार निम्न ज्वार का क्रम जारी रहता है, जब कि ध्रुवों के समीपवर्ती भागों में एक बार उच्च ज्वार तथा एक बार निम्न ज्वार ही उठता है। अध्ययन की सुविधा हेतु ज्वार-भाटी को निम्नलिखित भागों में बाँटा जा सकता है

1. वृहत् अथवा दीर्घ ज्वार- ज्वार-भाटा की उत्पत्ति में चन्द्रमा की विशेष भूमिका रहती है, परन्तु सूर्य का भी विशेष प्रभाव अंकित किया जाता है। सूर्य, पृथ्वी एवं चन्द्रमा एक-दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसीलिए चन्द्रमा के आकर्षण के अतिरिक्त सूर्य भी सम्पूर्ण महासागरीय जल को अपनी ओर आकर्षित करता है। सूर्य द्वारा पृथ्वी के आकर्षण का प्रभाव इसलिए भी कम दिखाई पड़ता है, क्योंकि सूर्य चन्द्रमा की अपेक्षा पृथ्वी से अधिक दूर स्थित है। सूर्य की आकर्षण शक्ति को प्रभाव उस समय अधिक दिखाई पड़ता है जब उसके सहयोग से चन्द्रमा महासागरों में उच्च ज्वार उत्पन्न करता है।

उच्च ज्वार का निर्माण उस समय होता है जब सूर्य, पृथ्वी एवं चन्द्रमा तीनों एक सीध में स्थित होते हैं। यह स्थिति पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन होती है। पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन वृहत् ज्वार की ऊँचाई अन्य दिनों की अपेक्षा 20 प्रतिशत अधिक होती है। इस प्रकार की दशा माह में दो बार उत्पन्न होती है। इसे ही वृहत् अथवा दीर्घ-ज्वार कहते हैं।

2. लघु ज्वार-यह ज्वार पूर्णिमा तथा अमावस्या के अतिरिक्त तिथियों में आता है। सूर्य से पृथ्वी और चन्द्रमा की स्थिति सदैव परिवर्तित होती रहती है। कृष्णपक्ष एवं शुक्लपक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथियों में सूर्य और चन्द्रमा पृथ्वी के साथ समकोणीय स्थिति उत्पन्न करते हैं। इस समकोणीय स्थिति के द्वारा सूर्य और चन्द्रमा पृथ्वी के महासागरीय जल को अनेक दशाओं में आकर्षित करते हैं। इसीलिए महासागरों में ज्वार की ऊँचाई अन्य तिथियों की अपेक्षा कम रह जाती है, जिसे लघु ज्वार कहते हैं। औसत रूप से ज्वार अपनी ऊँचाई में इन्हीं तिथियों में 20 प्रतिशत कम रहता है।

3. उच्च तथा निम्न ज्वार-चन्द्रमा अपने अण्डाकार पथ पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इस अण्डाकार पथ पर परिभ्रमण करता हुआ चन्द्रमा पृथ्वी से निकटतम दूरी अर्थात् 3,56,000 किमी पर आ जाता है तो इस स्थिति को निम्न ज्वार कहते हैं। इस समय चन्द्रमा की ज्वार उत्पादक शक्ति औसत रूप में सर्वाधिक होती है जो उच्च ज्वार उत्पन्न करती है। इसके विपरीत, जब चन्द्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी अर्थात् 4,07,000 किमी पर स्थित होता है। तो वह उच्च ज्वार कहलाता है। चन्द्रमा की अधिकतम दूरी होने पर इसका ज्वार उत्पादक बल निम्नतम रह जाता है। इससे ज्वार की स्थिति भी न्यूनतम रह जाती है। इस ज्वार की ऊँचाई औसत ज्वार की अपेक्षा 20 प्रतिशत कम रह जाती है।

4. अयनवृत्तीय या भूमध्यरेखीय ज्वार-जिस प्रकार सूर्य अपनी परिभ्रमण गति में उत्तरायण एवं दक्षिणायण होता है, उसी प्रकार चन्द्रमा भी अपनी इस गति के कारण उत्तरायण एवं दक्षिणायण होता रहता है, परन्तु चन्द्रमा की यह स्थिति 294 दिन में पूर्ण होती है। जब चन्द्रमा का झुकाव उत्तरायण में होता है तो चन्द्र-किरणें कर्क रेखा के समीप सीधी तथा लम्बवत् पड़ती हैं जो उच्च ज्वार में वृद्धि कर देती हैं। यह ज्वार पश्चिम दिशा की ओर अधिक बढ़ता है। यही स्थिति चन्द्र-किरणों के दक्षिणायण होने पर मकर रेखा पर होती है। इस प्रकार कर्क एवं मकर रेखाओं पर उत्पन्न होने वाले ज्वार को अयनवृत्तीय ज्वार कहते हैं। चन्द्रमा की किरणें विषुवत् रेखा पर प्रत्येक माह लम्बवत् होने के कारण ज्वार की दैनिक असमानता समाप्त हो जाती है। इसी कारण दो उच्च ज्वार तथा दो निम्न ज्वार की ऊँचाइयाँ बराबर हो जाती हैं, जिसे भूमध्यरेखीय ज्वार कहते हैं।

5. दैनिक ज्वार-भाटा-दैनिक ज्वार-भाटा प्रत्येक दिन एक ही स्थान पर एक ज्वार एवं एक भाटा के रूप में आता है। प्रत्येक ज्वार में सदैव 52 मिनट का अन्तर रहता है। दैनिक ज्वार-भाटा को सूर्य, पृथ्वी तथा चन्द्रमा की स्थिर गतियाँ समयानुसार प्रभावित करती रहती हैं। दैनिक ज्वार-भाटा 24 घण्टे बाद आता है।

6. अर्द्ध-दैनिक ज्वार-भाटा-एक दिन में एक ही स्थान पर दो बार आने वाले ज्वार-भाटा को अर्द्ध-दैनिक ज्वार-भाटा कहते हैं। यह ज्वार प्रत्येक दिन 24 घण्टे 26 मिनट बाद आता है। इस ज्वार-भाटा में जल का उठना एवं गिरना क्रमशः समान रहता है।

7. मिश्रित ज्वार-भाटा-इस ज्वार में अर्द्ध-दैनिक ज्वार-भाटा की समान ऊँचाइयों में अन्तर आ जाता है। कुछ विद्वानों ने दैनिक तथा अर्द्ध-दैनिक ज्वार-भाटा की ऊँचाइयों में अन्तर को मिश्रित ज्वार-भाटा कहा है।

ज्वार-भाटे के प्रभाव

ज्वार-भाटे का प्रभाव नौका-परिवहन पर अत्यधिकं पड़ता है। ज्वार द्वारा कुछ नदियाँ बड़े जलयानों के चलाने योग्य बन जाती हैं। हुगली तथा टेम्स नदियाँ ज्वारीय धाराओं के कारण ही नाव्य हो सकी हैं तथा कोलकाता व लन्दन महत्त्वपूर्ण पत्तन बन सके हैं। ज्वारीय ऊर्जा को भी आज महत्त्वपूर्ण समझा जाने लगा है। ज्वार के द्वारा समुद्रतटीय नगरों के कूड़े व गन्दगी के ढेर बहकर समुद्र में चले जाते हैं।

We hope the UP Board Solutions for Class 11 Geography: Fundamentals of Physical Geography Chapter 14 Movements of Ocean Water (महासागरीय जल संचलन) help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 11 Geography: Fundamentals of Physical Geography Chapter 14 Movements of Ocean Water (महासागरीय जल संचलन), drop a comment below and we will get back to you at the earliest.

.

.