UP Board Solutions for Class 11 Geography: Fundamentals of Physical Geography Chapter 3 Interior of the Earth (पृथ्वी की आंतरिक संरचना)

These Solutions are part of UP Board Solutions for Class 11 Geography. Here we have given UP Board Solutions for Class 11 Geography: Fundamentals of Physical Geography Chapter 3 Interior of the Earth (पृथ्वी की आंतरिक संरचना)

पाठ्य-पुस्तक के प्रश्नोत्तर

1. बहुवैकल्पिक प्रश्न

प्रश्न (1) निम्नलिखित में से कौन भू-गर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है?

(क) भूकम्पीय तरंगें

(ख) गुरुत्वाकर्षण बल

(ग) ज्वालामुखी

(घ) पृथ्वी का चुम्बकत्व

उत्तर- (ग) ज्वावालामुखी।

प्रश्न (ii) दक्कन ट्रैप की शैल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है?

(क) शील्ड

(ख) मिश्र

(ग) प्रवाह

(घ) कुण्ड

उत्तर- (ग) प्रवाह।

प्रश्न (iii) निम्नलिखित में से कौन-सा स्थलमण्डल को वर्णित करता है?

(क) ऊपरी व निचले मैंटल

(ख) भूपटल व क्रोड

(ग) भूपटल व ऊपरी मैंटले

(घ) मैंटल व क्रोड

उत्तर- (ग) भूपटल व ऊपरी मैंटल।

प्रश्न (iv) निम्न में से कौन-सी भूकम्प तरंगें चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती हैं?

(क) ‘P’ तरंगें

(ख) ‘s’ तरंगें

(ग) धरातलीय तरंगें।

(घ) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर- (क) ‘P’ तरंगें।.

2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए

प्रश्न (i) भूगर्भीय तरंगें क्या हैं?

उत्तर- भूगर्भीय तरंगें उद्गम केंद्र से ऊर्जा मुक्त होने के दौरान पैदा होती हैं और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं, इसलिए इन्हें भूगर्भिक तरंगें कहा जाता है। भूगर्भीय तरंगें दो प्रकार की होती हैं। इन्हें ‘P’ तरंगें व ‘S’ तरंगें कहा जाता है।

(ii) भूगर्भ की जानकारी के लिए प्रत्यक्ष साधनों के नाम बताइए।

उत्तर- भूगर्भ की जानकारी के लिए प्रत्यक्ष साधनों में धरातलीय चट्टानें हैं अथवा वे चट्टाने हैं जो हम खनन क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं। खनन के अतिरिक्त वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए पर्पटी में गहराई तक छानबीन कर रहे हैं। संसार भर के वैज्ञानिक दो मुख्य परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष जानकारी का एक अन्य स्रोत हैं। जब कभी भी ज्वालामुखी उद्गार से लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है, यह प्रयोगशाला अन्वेषण के लिए उपलब्ध होता है।

(iii) भूकंपीय तरंगें छाया क्षेत्र कैसे बनाती हैं?

उत्तर- जहाँ कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती। ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप अधिकेंद्र से 105° और 145° के बीच का क्षेत्र दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र है। एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से भिन्न होता है। 105° के परे क्षेत्र में ‘S’ तरंगें नहीं पहुँचतीं। ‘S’ तरंगों का छाया क्षेत्र ‘P’ तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत है। भूकंप अधिकेंद्र के 105° से 145° तक ‘P’ तरंगों का छाया क्षेत्र एक पट्टी के रूप में पृथ्वी के चारों तरफ प्रतीत होता है। ‘S’ तरंगों का छाया क्षेत्र न केवल विस्तार में बड़ा है, वरन यह पृथ्वी के 40 प्रतिशत भाग से भी अधिक है।

(iv) भूकंपीय गतिविधियों के अतिरिक्त भूगर्भ की जानकारी संबंधी अप्रत्यक्ष साधनों का संक्षेप में वर्णन करें।

उत्तर- पदार्थ के गुणधर्म के विश्लेषण से पृथ्वी के आंतरिक

भाग की अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है। खनन क्रिया से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के धरातल में गहराई बढ़ने के साथ-साथ पदार्थ का घनत्व भी बढ़ता है। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत उल्काएँ हैं जो कभी-कभी धरती तक पहुँचती हैं। उल्काएँ वैसे ही ठोस पदार्थ से बनी हैं, जिनसे हमारा ग्रह पृथ्वी बना है। अतः पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के लिए उल्काओं का अध्ययन एक अन्य महत्त्वपूर्ण स्रोत है। अन्य अप्रत्यक्ष स्रोतों में गुरुत्वाकर्षण तथा चुंबकीय क्षेत्र शामिल हैं। पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्यरेखा पर कम होता है।

3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए

(i) भूकंपीय तरंगों के संचरण का उन चट्टानों पर प्रभाव बताएँ, जिनसे होकरे ये तरंगें गुजरती हैं।

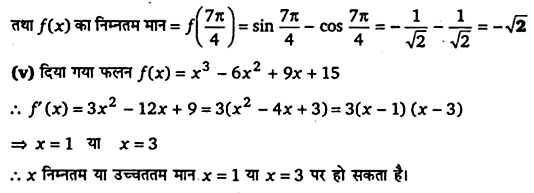

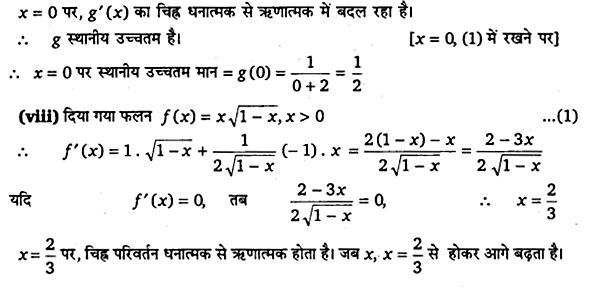

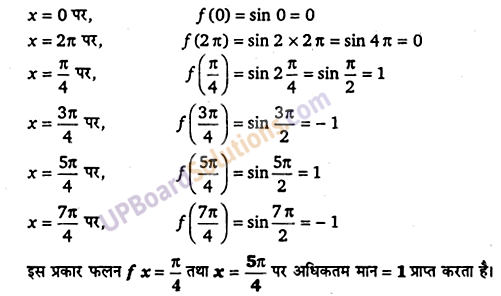

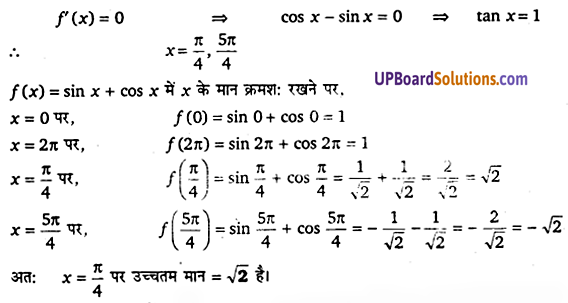

उत्तर- भूकंपीय तरंगें दो प्रकार की होती हैं। इन्हें ‘P’ तरंगें व ‘S’ तरंगें कहा जाता है। ‘P’ तरंगें तीव्र गति से चलने वाली तरंगें हैं और धरातल पर सबसे पहले पहुँचती हैं। ‘P’ तरंगें गैस, तरल व ठोस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती हैं। ‘S’ तरंगों के विषय में एक महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि ये केवल ठोस पदार्थों के ही माध्यम से चलती हैं। भिन्न-भिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगों के संचरित होने की प्रणाली भिन्न-भिन्न होती हैं। जैसे ही ये संचरित होती हैं। वैसे ही शैलों में कंपन पैदा होता है। ‘P’ तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर ही होती हैं। यह संचरण गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती हैं। इसके दबाव के फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है और शैलों में संकुचन व फैलाव की प्रक्रिया पैदा होती है। अन्य तीन तरह की तरंगें संचरण गति के समकोण दिशा में कंपन पैदा करती हैं। ‘S’ तरंगें ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती हैं। अतः ये जिस पदार्थ से गुजरती हैं, उसमें उभार व गर्त बनाती हैं। धरातलीय तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती हैं।

(ii) अंतर्वेधी आकृतियों से आप क्या समझते हैं? विभिन्न अंतर्वेधी आकृतियों का संक्षेप में वर्णन करें।

उत्तर- जब मैग्मा भूपटल के भीतर ही ठंडा हो जाता है। तो कई आकृतियाँ बनती हैं। ये आकृतियाँ अंतर्वेधी आकृतियाँ कहलाती हैं। अंतर्वेधी आकृतियों में बैथोलिथ, लैकोलिथ, लैपोलिथ, फैकोलिथ व सिल प्रमुख हैं।

(i) बैथोलिथ – ग्रेनाइट के बने मैग्मा का बड़ा पिण्ड भूपर्पटी में अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए तो यह एक गुंबद के आकार में विकसित हो जाता है। इसे बैथोलिथ कहा जाता है।

(ii) लैकोलिथ – ये गुम्बदनुमा विशाल अंतर्वेधी चट्टानें हैं, जिनका तल समतल व एक पाइप रूपी वाहक नली से नीचे से जुड़ा होता है तथा गहराई में पाया जाता है, इन्हें लैकोलिथ कहा जाता है।

(iii) लैपोलिथ – ऊपर उठते मैग्मा का कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धरातल में चला जाता है। यहाँ यह अलग-अलग आकृतियों में जम जाता है। यदि यह तश्तरी के आकार में जम जाए तो यह लैपोलिथ कहलाता

(iv) फैकोलिथ – कई बार अंतर्वेधी आग्नेय चट्टानों की मोड़दार अवस्था में अपनति के ऊपर व अभिनति के तल में मैग्मा का जमाव पाया जाता है। ये परतनुमा चट्टानें एक निश्चित वाहक नली से मैग्मा भंडारों से जुड़ी होती हैं। यही फैकोलिथ कहलाते हैं।

(v) सिल – अंतर्वेधी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना सिल कहलाता है। इसके जमाव की मोटाई अधिक होती है।

परीक्षोपयोगी प्रश्नोत्तर

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न 1. भूकम्पीय तरंगों का अध्ययन करने वाला यन्त्र है

(क) बैरोमीटर

(ख) थर्मामीटर

(ग) वायुदाबमापी

(घ) सीस्मोग्राफ

उत्तर- (घ) सीस्मोग्राफ।

प्रश्न 2. पृथ्वी की आन्तरिक संरचना की ऊपरी परत कौन-सी है ?

(क) निफे

(ख) सियाल

(ग) सिमा

(घ) इनमें से कोई नहीं ।

उत्तर- (ख) सियाल।

प्रश्न 3. पृथ्वी की आन्तरिक परत निफे में किन तत्त्वों की प्रधानता है?

(क) सिलिका व ऐलुमिनियम

(ख) सिलिका व मैग्नीशियम

(ग) बैसाल्ट व सिलिका

(घ) निकिल व लोहा

उत्तर- (घ) निकिले व लोहा। ।

प्रश्न 4. निम्नलिखित में कौन पृथ्वी का सबसे आन्तरिक का भाग है?

(क) सियाले

(ख) निफे।

(ग) सिमा

(घ) इनमें से कोई नहीं

उत्तर- (ख) निफे।

प्रश्न 5. भूकम्प की उत्पत्ति के केन्द्र को कहते हैं

(क) अधिकेन्द्र

(ख) उद्गम केन्द्र

(ग) (क) व (ख) दोनों

(घ) इनमें से कोई नहीं

उत्तर- (ख) उद्गम केन्द्र।

प्रश्न 6. सर्वाधिक भूकम्प किस पेटी में आते हैं?

(क) प्रशान्त महासागरीय पेटी में

(ख) मध्य महाद्वीपीय पेटी में

(ग) मध्य अटलांटिक पेटी में

(घ) बिखरे क्षेत्रों में

उत्तर- (क) प्रशान्त महासागरीय पेटी में।

प्रश्न 7. धरातल पर जिस छिद्र से ज्वालामुखी का उद्गार होता है, उसे कहते हैं

(क) ज्वालामुखी

(ख) ज्वालामुख (क्रेटर)

(ग) काल्डेरा।

(घ) ज्वालामुखी शंकु

उत्तर- (क) ज्वालामुखी।

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1. भूपृष्ठ के दो भाग कौन-कौन से हैं। इनकी औसत मोटाई बताइए।

उत्तर- भूपृष्ठ के दो भाग एवं इनकी औसत मोटाई निम्नलिखित हैं

- महाद्वीपीय भूपृष्ठ-औसत मोटाई 30 किमी।

- महासागरीय भूपृष्ठ-औसत मोटाई 5 किमी।

प्रश्न 2. स्वेस ने पृथ्वी को कितनी परतों में बाँटा है?

उत्तर- स्वेस ने पृथ्वी को तीन परतों में बाँटा है, जो क्रमश: सियाल, सिमा तथा निफे कहलाती हैं।

प्रश्न 3. सिमा से क्या अभिप्राय है?

उत्तर- सिमा परत सिलिका तथा मैग्नीशियम से निर्मित परत है। इसमें बैसाल्ट की अधिकता होती है।

प्रश्न 4. निफे से आप क्या समझते हैं?

उत्तर- निफे परत पृथ्वी की सबसे गहराई में स्थित परत है, जो निकिल तथा फेरम जैसे सघन धात्विक पदार्थों से निर्मित है।

प्रश्न 5. पृथ्वी के अभ्यन्तर की दो परतों के नाम बताइए।

उत्तर- सिमा तथा निफे।

प्रश्न 6. पृथ्वी की आन्तरिक संरचना की जानकारी देने वाले साधनों के नाम बताइए।

उत्तर- पृथ्वी की आन्तरिक संरचना की जानकारी देने वाले साधन निम्नलिखित हैं–

- अप्राकृतिक साधन,

- पृथ्वी की उत्पत्ति से सम्बन्धित सिद्धान्तों के साक्ष्य तथा

- प्राकृतिक साधन।.

प्रश्न 7. ज्वालामुखी क्रिया को पृथ्वी की कौन-सी परत जन्म देती है।

उत्तर- सिमा की परत ज्वालामुखी क्रिया को जन्म देती है।

प्रश्न 8. पृथ्वी की कौन-सी परत में चुम्बकीय गुण विद्यमान है और क्यों?

उत्तर- पृथ्वी की निफे परत में चुम्बकीय गुण विद्यमान है, क्योंकि इस आन्तरिक भाग में लौह-पदार्थों की अधिकता है।

प्रश्न 9. पृथ्वी की आन्तरिक संरचना के अध्ययन का सबसे अधिक विश्वसनीय साधन कौन-सा

उत्तर- ‘भूकम्प विज्ञान’ पृथ्वी की आन्तरिक संरचना के अध्ययन का सबसे अधिक विश्वसनीय साधन है।

प्रश्न 10. सौरमण्डल के दो ग्रहों के नाम बताइए।

उत्तर- सौरमण्डल के दो ग्रहों के नाम हैं-

- पृथ्वी तथा

- मंगल।

प्रश्न 11. पृथ्वी के चुम्बकीय गुण इसकी आन्तरिक संरचना की क्या जानकारी देते हैं?

उत्तर- पृथ्वी में चुम्बकीय गुण विद्यमान है। यह गुण पृथ्वी के केन्द्र (अन्तरतम) में सबसे अधिक पाया जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी का अन्तरतम आन्तरिक भाग लोहे, निकिल जैसे भारी धात्विक पदार्थों से बना है।

प्रश्न 12. एस्थोनेस्फीयर क्या है?

उत्तर- भूपृष्ठ से निचली सतह अर्थात् मैंटले की ऊपरी पर्त जो 400 किमी तक पाई जाती है, एस्थोनेस्फीयर कहलाती है। इसे दुर्बलता मण्डल भी कहते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय जो लावा धरातल पर पहुँचता है उसका मुख्य स्रोत यही है।

प्रश्न 13. सिस्फोग्राफ क्या हैं? इसका उपयोग बताइए।

उत्तर- यह सूक्ष्मग्राही यन्त्र है जिसका उपयोग भूकम्प झटकों द्वारा उत्पन्न तरंगों का आलेख ग्राफ बनाने के लिए किया जाता है।

प्रश्न 14. भूकम्प तरंगों के तीन प्रकार कौन-कौन से हैं?

उत्तर- भूकम्प तरंगों के तीन मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं

- P तरंगें या प्राथमिक तरंगें।

- S तरंगें या गौण तरंगें।।

- L तरंगें यो धरातलीय तरंगें।

प्रश्न 15. पृथ्वी की ऊष्मा के क्या स्रोत हैं? धात्विक क्रोड का तापमान बताइए।

उत्तर- पृथ्वी की ऊष्मा के तीन स्रोत हैं—

- रेडियोधर्मिता,

- तलवृद्धि ऊष्मा तथा

- पृथ्वी के निर्माणकारी पदार्थों की ऊष्मा।। धात्विक क्रोड का तापमान 2000° से है।

प्रश्न 16. मोहोरोविसिस विसंगति/असम्बद्धता क्या है?

उत्तर- भूपृष्ठ के निचले आधार पर भूकम्पीय लहरों की गति में अचानक वृद्धि हो जाती है, इसलिए निचले भूपृष्ठ तथा ऊपरी मैंटल के मध्य एक विसंगति या असम्बद्धता उत्पन्न हो जाती है। इस तथ्य की खोज सर्वप्रथम ए० मोहोरोविसिस ने 1909 में की थी, इसीलिए यह मोहोरोविसिस विसंगति कहलाती है।

प्रश्न 17. निम्नलिखित के लिए एक पारिभाषिक शब्द दीजिए

- भूगर्भ का वह भाग जो अत्यधिक तापमान के बावजूद ठोस की तरह आचरण करता है।

- महाद्वीपीय के नीचे की परत का रासायनिक संघटन।

- भूगर्भ का वह भाग जो मिश्रित धातुओं और सिलिकेट से बना है।

- वह भूकम्पीय तरंग जो पृथ्वी के धात्विक क्रोड से गुजर सकती है।

- महासागरों के नीचे की परत की रासायनिक संरचना।

उत्तर-

- आन्तरिक धात्विक क्रोड (गुरुमण्डल),

- सियाल (सिलिका + ऐलुमिनियम),

- मैंटल,

- P तरंगें,

- सिमा (सिलिकेट + मैग्नेशियम)।

प्रश्न 18. प्रसुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए।

उत्तर- प्रसुप्त ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी हैं जो सक्रिय होने के बाद काफी समय तक शान्त रहते हैं तथा पुनः सक्रिय हो जाते हैं। उदाहरण-इटली का विसूवियस ज्वालामुखी।

प्रश्न 19. जाग्रत (सक्रिय) ज्वालामुखी का अर्थ बताते हुए इसका एक उदाहरण दीजिए।

उत्तर- जाग्रत ज्वालामुखी वे हैं जिनमें सदैव उद्गार होता रहता है। इटली का एटना ज्वालामुखी ऐसा ही

प्रश्न 20. निष्क्रिय या शान्त ज्वालामुखी की परिभाषा तथा एक उदाहरण दीजिए।

उत्तर- निष्क्रिय ज्वालामुखी वे हैं जिनसे प्राचीन काल में उद्गार हुआ था, किन्तु अब वे शान्त हो चुके हैं। तथा भविष्य में भी उनमें उद्गार की कोई सम्भावना नहीं है। ईरान का कोहे-सुल्तान एक शान्त ज्वालामुखी है।

प्रश्न 21. प्रसुप्त एवं शान्त ज्वालामुखियों में अन्तर बताइए।

उत्तर- प्रसुप्त ज्वालामुखी एक बार उद्गार के बाद बीच-बीच में शान्त रहते हैं तथा कुछ समय बाद उद्गार प्रारम्भ कर देते हैं। इसके विपरीत शान्त ज्वालामुखियों में एक बार उद्गार के बाद फिर कभी उद्गार नहीं होता।

प्रश्न 22. ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ कौन-से हैं?

उत्तर- ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ हैं-गैस, जलवाष्प, विखण्डित पदार्थ; जैसे-शैलों के टुकड़े, मैग्मा या लावा पदार्थ।

प्रश्न 23. ज्वालामुखी उपजाऊ मिट्टी का निर्माण कैसे करते हैं?

उत्तर- ज्वालामुखी से निकले लावा के फैलकर सूखने से उपजाऊ काली मिट्टी का निर्माण होता है। यह उपजाऊ मिट्टी पोषक तत्वों से भरपूर होती है। दक्षिण भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र ज्वालामुखी उद्गारों की देन है।

प्रश्न 24. विश्व में सर्वाधिक भूकम्प कहाँ आते हैं?

उत्तर- विश्व में सर्वाधिक भूकम्प जापान में आते हैं।

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1. भूपर्पटी तथा धात्विक क्रोड में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर- भूपर्पटी तथा धात्विक क्रोड में अन्तर

प्रश्न 2. दिए गए भूकम्प छाया चित्र के आधार पर P तथा S भूकम्प तरंगों के छाया क्षेत्र का वर्णन कीजिए।

उत्तर- भूकम्प छाया क्षेत्र के चित्र 3.3 से प्रकट होता है कि ‘P’ तरंगों का छाया क्षेत्र ‘s’ तरंगों के छाया क्षेत्र से छोटा है अर्थात् S तरंगों का छाया क्षेत्र विस्तृत है। भूकम्प अधिकेन्द्र के 105° से 145° तक ‘P’ तरंगों का छाया क्षेत्र एक पट्टी (Band) के रूप में पृथ्वी के चारों तरफ प्रतीत होता है। ‘s’ तरंगों का छाया क्षेत्र न केवुल विस्तृत है बल्कि यह पृथ्वी के 40% से भी अधिक भाग को घेरे हुए है।

प्रश्न 3. भूकम्प विज्ञान से पृथ्वी की आन्तरिक संरचना के विषय में क्या जानकारी मिलती है ?

या भूकम्पीय लहरों से पृथ्वी की आन्तरिक संरचना पर क्या प्रकाश पड़ा है?

उत्तर- भूकम्प विज्ञान (Seismology) में भूकम्प की तरंगों का अध्ययन किया जाता है। इन तरंगों के अध्ययन से पृथ्वी की आन्तरिक संरचना के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। ध्वनि तरंगों के समान ही भूकम्पीय तरंगें ठोस पदार्थ के भीतर तीव्र गति से चलती हैं एवं तरल माध्यम से गुजरते हुए उनकी गति कम हो जाती है। गौण तरंगें (S-waves) तरल पदार्थ को बिल्कुल पार नहीं कर पातीं। यदि भूगर्भ की रचना सर्वत्र समान पदार्थ से होती तो भूकम्प की तरंगों के पथ में भिन्नता न होती। भूगर्भ में जहाँ कहीं भी दो भिन्न घनत्व के स्तर मिलते हैं, वहाँ इन तरंगों में अपवर्तन (Refraction) तथा परावर्तन (Reflection) हो जाता है। भूकम्पीय तरंगों के अध्ययन से यह बात स्पष्ट होती है कि पृथ्वी के आन्तरिक भाग में तरंगों की गति गहराई के अनुसार बढ़ती है। भूपटल से लगभग 2,900 किमी की गहराई तक लहरों की गति लगातार बढ़ती है, इसके आगे एकाएक परिवर्तन होते हैं। आड़ी तरंगें (S-waves) यहाँ पहुँचकर समाप्त हो जाती ‘, हैं। आड़ी तरंगें द्रव पदार्थ में प्रवेश नहीं कर पाती हैं; अतः यह अनुमान लगाया गया है कि पृथ्वी को केन्द्रीय पिण्ड तरल अवस्था में है। प्रधान तरंगें (P-waves) पृथ्वी के केन्द्र तक पहुँचती हैं, किन्तु केन्द्रीय पिण्ड में ये कम वेग से तथा मुड़कर चलती हैं। धरातलीय तरंगें (L-waves) महाद्वीपों की अपेक्षा सागरीय तल के नीचे तेजी से चलती हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि महासागरीय तल भारी या सघन पदार्थों से निर्मित है।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर विद्वानों ने दो निष्कर्ष निकाले-(1) 2,900 किमी से अधिक गहराई पर भूगर्भ की रचना अधिक सघन पदार्थ से हुई है। S-तरंगों के स्वभाव के आधार पर अन्तरतम (Core) अधिक सघन किन्तु लचीली व तरल शैलों से निर्मित है। (2) अन्तरतम (Core) में केवल P-तरंगें ही प्रवेश कर पाती हैं, s-तरंगें प्रविष्ट नहीं होतीं; अत: मध्यवर्ती लौह-अन्तरतम तरल होना चाहिए। भूकम्प विज्ञान के आधार पर पृथ्वी की आन्तरिक संरचना को निम्नलिखित तीन भागों में बाँटा गया है

1. ऊपरी परत- यह पृथ्वी का सबसे बाह्य ठोस भाग है। इसकी औसत मोटाई 33 किमी है। इसको निर्माण परतदार व ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। इस भाग की चट्टानों का औसत घनत्व 2.7 है। यही :- कारण है कि ऊपरी परत में इन लहरों की गति अति मन्द होती है।

2. मध्यवर्ती परत- यह पृथ्वी को मध्य भाग है जिसकी गहराई 33 किमी से 2,900 किमी तक है। गहराई के साथ-ही-साथ यहाँ की चट्टानों का घनत्व भी क्रमशः बढ़ता जाता है। यह भी पृथ्वी का कठोर भाग है। इसकी संरचना डेली तथा जैफ़े ने ग्लासी बैसाल्ट से निर्मित मानी है।

3. निचली परत- भूगर्भ में 2,900 किमी की गहराई से पृथ्वी के केन्द्र तक का भाग ‘क्रोड कहलाता है। इसका ऊपरी भाग तरल अवस्था में है, परन्तु अनुमान है कि आन्तरिक भाग ठोस है। इस भाग का औसत घनत्व 11 माना गया है जिसमें लौह तत्त्वों की अधिकता है। नॉट ने बताया है। कि पृथ्वी के अन्तरतम का घनत्व चाहे अधिक हो, परन्तु वहाँ की चट्टानें द्रवित अवस्था में हैं।

प्रश्न 4. पृथ्वी के आन्तरिक भाग की भौतिक अवस्था का वर्णन कीजिए।

उत्तर- पृथ्वी के आन्तरिक भाग में जाने पर प्रारम्भ में प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1° सेग्रे तापक्रम की वृद्धि होती है। इस प्रकार पृथ्वी के आन्तरिक भाग में 20 से 30 किलोमीटर जाने पर तापक्रम की वृद्धि के कारण कोई चट्टान अपनी मौलिक अवस्था में नहीं रह सकेगी और इसे ताप आधिक्य के कारण चट्टानें द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएँगी। ज्वालामुखी विस्फोट के समय निकला लावा इनका प्रमाण है। महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति के सिद्धान्त भी आन्तरिक भाग की द्रव अवस्था में होने की सम्भावना व्यक्त करते हैं, किन्तु वहाँ की चट्टानों पर ऊपरी तल का भारी दबाव उन्हें द्रव जैसा नहीं बनने देता। अत: वहाँ की सारी स्थिति बड़ी जटिल है। यदि पृथ्वी को आन्तरिक भाग द्रव होता तो स्थल भाग भी ज्वार शक्तियों के प्रभाव से प्रभावित होता। चन्द्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्तियों से अप्रभावित रहने और पृथ्वी के ठोस पिण्ड के समान व्यवहार के कारण अनेक वैज्ञानिक पृथ्वी को ठोस ही मानते हैं, परन्तु भूकम्प लहरों के आधार पर पृथ्वी को पूर्ण रूप से ठोस भी नहीं कहा जा सकता और उसके आन्तरिक भाग को पूर्ण रूप से द्रव अवस्था में भी नहीं माना जा सकता। अतः पृथ्वी के आन्तरिक भाग की भौतिक अवस्था के सम्बन्ध में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं

- पृथ्वी, ज्वार शक्तियों के प्रभाव के समय ठोस आकृति की भाँति व्यवहार करती है।

- आन्तरिक चट्टानें उपयुक्त अवसर पर या दबाव घटने पर ही गाढ़े द्रव का रूप धारण कर लेती हैं।

- आन्तरिक चट्टानें दबावमुक्त होने पर या स्थानीय रूप से विशेष तापवृद्धि के कारण ही द्रव अवस्था में आ सकती हैं।

प्रश्न 5. P तथा S तरंगों में अन्तर बताइए।

उत्तर- P तरंगें इन्हें प्राथमिक तरंग कहते हैं। ये ध्वनि की तरह होती हैं जो ठोस, तरह तथा गैस तीनों ही माध्यमों से गुजरती हैं। ये तीव्र गति से चलने वाली होती हैं और धरातल पर सबसे पहले पहुँचती हैं। S तरंगें इन्हें द्वितीयक तरंग कहते हैं। ये केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से ही चलती हैं। ये तरंगें अधिक . विनाशकारी होती हैं। इनसे चट्टानें विस्थापित हो जाती हैं तथा इमारतें गिर जाती हैं। इन तरंगों की गति धीमी होती है तथा ये दोलन की दिशा में समकोण बनाती हुई चलती हैं।

प्रश्न 6. सामान्यतः भूकम्प कितने प्रकार के होते हैं? संक्षेप में व्याख्या कीजिए।

उत्तर- सामान्यतः भूकम्प निम्नलिखित पाँच प्रकार के होते हैं

1. विवर्तनिक (Tectonic) भूकम्प- ये भूकम्प भ्रंशतल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। सामान्यतः अधिकांश प्राकृतिक भूकम्प विवर्तनिक ही होते हैं।

2. ज्वालामुखीजन्य (Volcanic) भूकम्प- एक विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिक भूकम्प को ही ज्वालामुखीजन्य भूकम्प समझा जाता है। ये भूकम्प अधिकांशत सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र तक सीमित रहते हैं।

3. निंपात (Collapse) भूकम्प-खनन क्षेत्रों में कभी- कभी अत्यधिक खनन कार्य से भूमिगत खानों की छत ढह जाती है, जिससे हल्के झटके महसूस होते हैं। इस प्रकार के भूकम्प को निपात भूकम्प कहा जाता है।

4. रासायनिक विस्फोट (Explosion) जनित भूकम्प- जब कभी परमाणु या रासायनिक विस्फोट के कारण झटकों का अनुभव होता है तो उन्हें रासायनिक या परमाणु विस्फोटजनित भूकम्प कहते हैं।

5. बाँधजनित (Reservoir Induced) भूकम्प- जो भूकम्प बड़े बाँध वाले क्षेत्रों में आते हैं उन्हें बॉधजनित कहते हैं।

प्रश्न 7. भूकम्पों की माप से आप क्या समझते हैं? संक्षेप में वर्णन कीजिए।

उत्तर- भूकम्पीय तीव्रता को माप को ‘रिक्टर स्केल’ (Richter Scale) या ‘भूकम्पीय तीव्रता की मापनी कहते हैं। इस मापनी के आधार पर भूकम्प तीव्रता या भूकम्प के आघात का मापन किया जाता है। इस मापनी के अनुसार भूकम्प की तीव्रता 0 से 10 तक होती है। भूकम्प आघात की तीव्रता/गहनता को इटली के भूकम्प वैज्ञानिक मरकैली के नाम पर भी जाना जाता है। यह झटकों से हुई प्रत्यक्ष हानि द्वारा निर्धारित की जाती हैं। इसकी गहनता 1 से 12 तक होती है।

प्रश्न 8. भूकम्प के विभिन्न प्रभाव बताइए।

उत्तर- भूकम्प एक प्राकृतिक आपदा है। इसका प्रभाव मानव के लिए सदा ही एक विपत्ति के रूप में देखा जाता है। भूकम्प के प्रमुख प्रकोप या प्रभाव निम्नलिखित हैं(i) भूमि का हिलना, (ii) धरातलीय विसंगति, (iii) भू-स्खलन/पंकस्खलन, (iv) मृदा द्रवण, (v) धरातलीय चट्टानों का एक ओर झुकना या मुड़ना, (vi) हिमस्खलन, (vii) धरातलीय विस्थापन, (viii) बॉध व तटबन्ध का टूटना, (ix) आग लगना, (x) इमारतों का टूटना, (xii) सुनामी। भूकम्प के उपर्युक्त सूचीबद्ध प्रभावों में से पहले छ: का प्रभाव स्थलरूपों पर देखा जा सकता है जबकि अन्य प्रभाव को उस क्षेत्र में होने वाले जन-धन की क्षति से समझा जा सकता है।

प्रश्न 9. पृथ्वी की रासायनिक संरचना बताइए।

उत्तर- स्वेस महोदय ने पृथ्वी की आन्तरिक संरचना को रासायनिक तत्त्वों के आधार पर निम्नलिखित तीन परतों में विभाजित किया है–

1. सिायल- पृथ्वी की ऊपरी पतली परत जो भूपर्पटी के नीचे पाई जाती है, सिलिका (Si) तथा ऐलुमिनियम (Al) की अधिकता से बनी है। इन पदार्थों के मिश्रण के कारण इसे सियाल कहा जाता है। इस परत में अम्लीय पदार्थों की प्रधानता पाई जाती है।

2. सिमा- सियाल के नीचे ‘सिमा’ परत पाई जाती है। इस परत में सिलिका (Si) तथा मैग्नीशियम (Mg) तत्त्वों की अधिकता होती है, इसी कारण इस परत को सिमा कहा जाता है। यही वह परत है. जो ज्वालामुखी क्रिया को जन्म देती है। इस परत में क्षारीय पदार्थों की प्रधानता होती है। इस परत में कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा सिलिकेट भी अधिक उपलब्ध होते हैं। सीमा का घनत्व 2.9 से 4.7 तक पाया जाता है।

3. निफे- यह ‘सिमा’ के नीचे की अन्तिम परत है। इसका निर्माण कठोर धात्विक पदार्थों मुख्यतः निकिल (Ni) तथा फेरस (Fe) तत्त्वों से जुड़ा हुआ है अतः इन्हीं रासायनिक संरचना संघुटन के कारण यह निफे कहलाती है। इस परत को औसत घनत्व 11 है।

प्रश्न 10. पृथ्वी के आन्तरिक भाग में तापक्रम विभिन्नता को समझाइए।

उतर- भूपृष्ठ पर ज्वालामुखी उद्गार तथा गर्म जल के कुण्डों से यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी के आन्तरिक भाग में उच्च तापमान है। सामान्यत: 32 मीटर की गहराई में जाने पर ताप में क्रमश: 1° सेल्सियम की देर से वृद्धि होती है परन्तु इस तापमान में सर्वत्र समानता नहीं मिलती है। प्रायः 100 किमी की गहराई तक तापमान 12° प्रति किमी की औसत दर से बढ़ता है, जबकि 100 से 300 किमी की गहराई तक 2° से० तथा 300 किमी से अधिक गहराई पर तापमान 1° से० प्रति किमी की दर से बढ़ता है। अतः इसी कारण पृथ्वी के आन्तरिक भाग के तापमान में सर्वत्र समानता नहीं पाई जाती है।

दीर्घ उतरीय प्रश्न

प्रश्न 1. पृथ्वी की आन्तरिक संरचना का वर्णन कीजिए तथा उससे सम्बन्धित किन्हीं दो प्रमाणों का उल्लेख कीजिए। या पृथ्वी की आन्तरिक संरचना के विषय में जानकारी देने वाले कौन-कौन से साधन हैं? ।

उत्तर- पृथ्वी (भूगर्भ) की आन्तरिक संरचना

प्राचीन काल से ही मानव्र पृथ्वी की उत्पत्ति, आयु, आन्तरिक रचना आदि के रहस्यों को जानने के लिए प्रयत्नशील रहा है। आज से लगभग 2,000 वर्ष पूर्व यूनानी विद्वानों ने उष्ण जल-स्रोतों, पातालतोड़ कुओं एवं सक्रिय ज्वालामुखियों के आधार पर पृथ्वी के आन्तरिक भाग में जल, वायु एवं अग्नि के भण्डारों की सम्भावना व्यक्त की थी। लगभग 200 वर्ष पूर्व बाफर नामक फ्रेंच वैज्ञानिक ने पृथ्वी के आन्तरिक भाग को पर्वतों से अधिक सघने बताया तथा यह सिद्ध किया कि पृथ्वी का आन्तरिक भाग रिक्त, वायव्य या जलपूर्ण नहीं है। अनेक विद्वानों ने ज्वालामुखी क्रिया के आधार पर पृथ्वी के आन्तरिक भाग को उष्ण तथा तरल बताया। लाप्लास ने पृथ्वी की उत्पत्ति की व्याख्या करते हुए उसे आरम्भ में उष्ण तथा गैसीय बताया।

पृथ्वी की आन्तरिक संरचना की जानकारी के साधन

पृथ्वी की आन्तरिक संरचना पर प्रकाश डालने में एक बड़ी समस्या यह है कि मनुष्य का भूगर्भ सम्बन्धी व्यावहारिक ज्ञान धरातल से मात्र 5 या 6 किलोमीटर की गहराई तक सीमित है। किन्तु तापमान, घनत्व, दबाव, ज्वालामुखी क्रिया तथा भूकम्प के परोक्ष साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी की आन्तरिक संरचना को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। इन साधनों को निम्नलिखित वर्गों में बाँटा जा सकता है–

1. अप्राकृतिक साधन

(i) घनत्व (Density)- पृथ्वी के घनत्व के सम्बन्ध में पहले अनुमानों का प्रयोग किया जाता था, परन्तु आज वैज्ञानिक यन्त्रों की सहायता से इसका पता लगाया गया है कि भूगर्भ का घनत्व सर्वाधिक है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह मोटी परतदार चट्टानों से बनी है, जिसकी मोटाई 750 मीटर तक है; परन्तु कहीं-कहीं पर यह अधिक भी हो सकती है। सन् 1774 ई० में न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने समस्त पृथ्वी का घनत्व 5.5 बताया था तथा इसकी ऊपरी परत का घनत्व 3.0 है। कहीं-कहीं पर यह 3.5 तक भी है। परतदार शैलों के नीचे रवेदार या स्फटकीय शैलों का जमाव मिलता है। अतः इस परत को घनत्व 5.5 से भी अधिक होना चाहिए। पृथ्वी के आन्तरिक भाग में केन्द्र के निकट निकिल, लोहा जैसी भारी धातुएँ अधिक मात्रा में पायी जाती हैं। इस आधार पर भूगर्भ के अन्तरतम के घनत्व की अन्तिम सीमा 11.0 मानी गयी है, क्योंकि पृथ्वी के आन्तरिक भाग में अत्यधिक भारी पदार्थ विद्यमान हैं। इससे ज्ञात होता है कि पृथ्वी का आन्तरिक भाग तरलावस्था में है।

(ii) दबाव (Pressure)- पदार्थों के ऊपर अन्य वस्तुओं का बढ़ता हुआ भार दबाव कहलाता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह से भूगर्भ में अन्तरतम की ओर जाते ही चट्टानों का भार बढ़ने लगता है। दबाव में वृद्धि के साथ ही शैलों का घनत्व भी बढ़ जाता है। इस प्रकार दबाव के कारण बहुत-सी चट्टानें पिघलकर द्रव रूप धारण कर लेती हैं तथा उनमें गर्मी धारण करने की अपार क्षमता उत्पन्न हो जाती है। अत्यधिक मात्रा में पिघली हुई शैलें पृथ्वी की ऊपरी पपड़ी को तोड़कर बड़ी तेजी से ऊपर की ओर निकल आती हैं, जिसका वर्तमान स्वरूप हमें ज्वालामुखी-लावा के रूप में दिखलाई पड़ता है। वर्तमान समय में वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि प्रत्येक शैल में एक ऐसी अन्तिम सीमा होती है जिससे आगे उसके घनत्व में वृद्धि नहीं हो पाती, चाहे उसका दबाव कितना ही अधिक बढ़ जाए। अनेक प्रयोगों तथा पर्यवेक्षणों के द्वारा यह स्पष्ट हुआ है कि पृथ्वी को आन्तरिक भाग निकिल तथा लोहे द्वारा निर्मित है। इनसे पृथ्वी की चुम्बकीय शक्ति का पता चलता है। दबाव के आधार पर स्पष्ट होता है कि पृथ्वी को आन्तरिक भाग ठोस तथा द्रव अवस्था में विद्यमान है।

(iii) तापमान (Temperature)- तापमान तथा दबाव का आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध है। जहाँ तापमान में वृद्धि होती है, वहाँ दबाव भी बढ़ जाता है। आग्नेय चट्टानों, ज्वालामुखी पर्वत, गर्म जल-स्रोतों, खानों में उष्णता के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि पृथ्वी के केन्द्र की ओर जाने पर तापमान में वृद्धि होती जाती है। यह अनुमान है कि प्रति 32 मीटर गहराई पर 1° सेग्रे तापमान में वृद्धि हो जाती है। इस आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भूगर्भ का आन्तरिक भाग इतना अधिक गर्म होगा कि प्रत्येक कठोर-से-कठोर वस्तु भी तरल अवस्था में परिणत हो जाएगी। केलविन महोदय ने परिकलन कर भूगर्भ का तापमान 4000° सेग्रे बताया है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि भूगर्भ की चट्टानें अत्यधिक ताप के कारण पिघल जाएँगी एवं पृथ्वी को आन्तरिक भाग तरलावस्था में होगा।

परन्तु आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगों से यह सिद्ध होता है कि चट्टानों के दबाव के साथ-साथ उनका द्रवणांक बिन्दु भी बढ़ जाता है। पृथ्वी के आन्तरिक भाग में जाने से यदि तापमान में वृद्धि होती है तो दबाव में वृद्धि के साथ-साथ चट्टानें नहीं पिघल सकतीं। इस आधार पर पृथ्वी को आन्तरिक भाग ठोस अवस्था में होना चाहिए।

वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक शैल में एक ऐसी अन्तिम सीमा होती है। कि दबाव जितना अधिक बढ़ जाए, परन्तु वह किसी भी अवस्था में शैलों को ठोस नहीं रख सकता। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि पृथ्वी का अन्तरतम ठोस अवस्था में न हो तो यह वायव्य अवस्था में होना चाहिए। यदि भूगर्भ वायव्य अवस्था में है तो इससे अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं। यदि किसी कारणवश पृथ्वी की वायु बाहर निकल जाए तो पृथ्वी पिचक सकती है, परन्तु वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी के घनत्व, दबाव एवं तापमान के आधार पर ऐसा कोई उदाहरण नहीं दिया जा सकता कि पृथ्वी की आन्तरिक संरचना का वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो सके। वूलरिज तथा मोरगन नामक विद्वानों ने पृथ्वी की आन्तरिक संरचना के विषय में निम्नलिखित तीन निष्कर्ष निकाले हैं

- पृथ्वी एक ठोस गेंद के रूप में स्थित है।

- इसका अधिकांश ऊपरी भाग चिपचिपे तरल पदार्थों जैसा व्यवहार कर सकता है।

- भूगर्भ लगातार चट्टानों के दबाव के कारण तरलावस्था में हो सकता है, जिससे ज्वालामुखी क्रिया का आविर्भाव हो सकता है।

2. पृथ्वी की उत्पत्ति से सम्बन्धित सिद्धान्तों के साक्ष्य ।

पृथ्वी की उत्पत्ति से सम्बन्धित साक्ष्यों से यह समझना कठिन हो जाता है कि पृथ्वी की संरचना किस प्रकार हुई है? पृथ्वी की उत्पत्ति से सम्बन्धित सभी सिद्धान्त एकरूप नहीं हैं। विभिन्न विद्वानों ने पृथ्वी की उत्पत्ति की समस्या के निराकरण के लिए उसे ठोस, तरल एवं वायव्य अवस्था में होना बताया है। चैम्बरलिन एवं मोल्टन की ‘ग्रहाणु परिकल्पना’ के अनुसार पृथ्वी का निर्माण ठोस ग्रहाणुओं के – एकत्रीकरण के फलस्वरूप हुआ। अतएव सम्पूर्ण पृथ्वी ठोस अवस्था में होनी चाहिए, परन्तु जीन्स एवं ‘ जैफ्रे की ‘ज्वारीय परिकल्पना’ इसकी पूर्णरूप से विरोधाभासी है। उनके अनुसार पृथ्वी का अभ्यान्तर तरलोवस्था में होना चाहिए, परन्तु ऐसा भी नहीं है। लाप्लास महोदय की निहारिका परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति गैसीय निहारिका द्वारा हुई है। अतः पृथ्वी का आन्तरिक भाग वायव्य अवस्था में होना चाहिए, जबकि ऐसा भी नहीं है। इन साक्ष्यों से पृथ्वी की आन्तरिक संरचना का स्पष्टीकरण नहीं हो पाता; अत: इसे सम्बन्ध में और अधिक अध्ययन किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

3.-प्राकृतिक साधन ।

(i) ज्वालामुखी उद्गार- ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा से यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी का आन्तरिक भाग तरल लावे द्वारा निर्मित है। पृथ्वीतल पर अनेक ज्वालामुखी उद्गार हुए हैं। -: अधिकांश ज्वालामुखी समुद्रतटवर्ती भागों में विस्तृत हैं। पूर्वी एशिया में प्रशान्त महासागर के सहारे-सहारे उत्तर से दक्षिण तक ज्वालामुखी एक मेखला में विस्तृत है। यही क्रम उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर प्रशान्त महासागर के सहारे-सहारे मिलता है। तीसरी पेटी ‘मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों में विस्तृत है, जो यूरोप महाद्वीप के पश्चिम से लेकर एशिया महाद्वीप के पूर्वी भागों तक फैली है। अधिकांश ज्वालामुखी समुद्रतटीय भागों में पाये जाते हैं। चट्टानों का दबाव कम होने से लावा की उत्पत्ति मानी जा सकती है। यह पिघला हुआ लावा ही उद्गार के समय बाहर आता है। इस प्रकार ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा भी पृथ्वी की आन्तरिक संरचना के विषय में कोई निश्चित जानकारी | प्राप्त नहीं हो पाती।

(ii) भूकम्प- जब पृथ्वी का कोई भाग अचानक कम्पन करने लगता है तो वह ‘भूकम्प’ कहलाता है। भूकम्प झटकों के रूप में आता है, जिन्हें भूकम्पीय लहरें कहते हैं। भूकम्पीय लहरों का अंकन सीस्मोग्राफ नामक यन्त्र में होता है। भूकम्प विज्ञान एक ऐसा प्रत्यक्ष साक्ष्य है जिससे पृथ्वी की आन्तरिक संरचना के विषय में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध हो सकती है। जिस स्थान से भूकम्प का कम्पन प्रारम्भ होता है, उसे ‘भूकम्प मूल’ (Focus) कहते हैं। जिस स्थान पर भूकम्पीय लहरों का अनुभव सबसे पहले किया जाता है, उसे ‘भूकम्प केन्द्र’ (Epicentre) कहते हैं। मूल बिन्दु से भूकम्पीय लहरें जिन भागों में पहुँचती हैं, उसे भूकम्प क्षेत्र (Area of Earthquake) कहते हैं। भूकम्पीय क्रिया में निम्नलिखित तीन प्रकार की लहरें जन्म लेती हैं–(अ) प्राथमिक अथवा लम्बी लहरें (P), (ब) गौण अथवा तिरछी लहरें (S), (स) धरातलीय लहरें (L)।

सबसे पहले लघु कम्पन होता है जिसे प्राथमिक कम्पन कहते हैं, जिसमें लहरें कुछ लम्बी होती हैं। कुछ अन्तराल के पश्चात् दूसरा अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली कम्पन होता है जिसे द्वितीय कम्पन या गौण कम्पन कहते हैं, जिसमें लहरें तिरछी प्रवाहित होती हैं। इसके बाद अधिक अवधि वाला मुख्य कम्पन होता है, जिसे धरातलीय कम्पन कहते हैं। इस प्रकार ये तीनों भूकम्पीय कम्पन क्रमशः अंग्रेजी के P, S तथा L लहरों द्वारा प्रकट किये जाते हैं। भूकम्पीय लहरों का यही क्रम होता है, जिन्हें अग्रांकित चित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है

भूकम्पीय लहरें भूगर्भ की आन्तरिक संरचना के वास्तविक स्वरूप का अंकन करती हैं। इन तरंगों की गति तथा भ्रमण-पथ के आधार पर भूगर्भ की आन्तरिक संरचना के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। भूकम्पीय लहरें प्रायः ठोस भाग से होकर गुजरती हैं जो सीधी रेखा में प्रवाहित होती हैं। परन्तु जब ठोस भाग के घनत्व में अन्तर आता है, तब ये वक्राकार मार्ग का अनुसरण करने लगती हैं। इस प्रकार यदि पृथ्वी एक ही प्रकार के ठोस घनत्व वाली चट्टानों से निर्मित होती तो ये लहरें वक्राक़ार मार्ग का अनुसरण करतीं। s लहरें कभी भी तरल भागों से नहीं गुजरती हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पृथ्वी के आन्तरिक भाग के घनत्व में भारी अन्तर है जिससे ये लहरें परिवर्तित हो जाती हैं।

उपर्युक्त आधार पर यह स्पष्ट एवं प्रमाणित हो जाता है कि पृथ्वी के आन्तरिक भाग में तरलावस्था में एक केन्द्र है जो 2,900 किमी से भी अधिक गहराई पर केन्द्र के चारों ओर विस्तृत है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पृथ्वी के अन्तरतम भाग का लोहा तथा निकिल तरलावस्था में हैं। P तरंगें पृथ्वी के ठोस भाग से गुजरती हैं जिससे पता चलता है कि पृथ्वी की ऊपरी परत परतदार चट्टानों द्वारा निर्मित है। मध्यवर्ती परत बेसाल्ट पदार्थों द्वारा बनी है जिसकी मोटाई 20 से 30 किमी तक है। अतः उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि पृथ्वी की ऊपरी परत ठोस पदार्थों द्वारा निर्मित है, जबकि उसका अन्तरतम तरल पदार्थों द्वारा निर्मित है।

प्रश्न 2. उद्गार की प्रवृत्ति और धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखियों का वर्गीकरण कीजिए और प्रत्येक का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

उत्तर- ज्वालामुखियों को उनकी उद्गार प्रवृत्ति और धरातल पर इनके द्वारा विकसित आकृतियों के आधार पर निम्नलिखित चार प्रकारों में विभाजित किया जाता है–

1. शील्ड ज्वालामुखी- ये सबसे विशाल ज्वालामुखी होते हैं। इनका निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित लावा के ठण्डे होने से होता है। उद्गार के समय यह लावा अत्यन्त तरल होता है, इसलिए इन ज्वालामुखियों का ढाल तीव्र नहीं होता। इनसे लावा फव्वारे के रूप में बाहर आता है और निकास पर एक शंकु बनता है जो सिंडर शंकु के रूप में विकसित होता है। ये ज्वालामुखी सामान्यत: कम विस्फोटक होते हैं किन्तु यदि किसी तरह निकास नलिका से पानी भीतर चला जाए तो ये ज्वालामुखी पिस्फोटक भी हो जाते हैं।

2. मिश्रित ज्वालामुखी- प्रायः ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोटक होते हैं। इनसे गाढ़ा या चिपचिपा लावा उद्गार होता है। लावा के साथ भारी मात्रा में ज्वलखण्डाश्मि पदार्थ (लावा के जमे टुकड़े, मलबा, राख आदि) भी धरातल पर पहुँचते हैं। यह पदार्थ निकासनली के आस-पास परतों के रूप में जमा हो जाते हैं जिनके जमाव से मिश्रित ज्वालामुखी का विकास होता है।

3. ज्वालामुखी कुण्ड- ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी हैं। इनका विस्फोटक इतना भीषण होता है कि इनसे ऊँचा ढाँची बनने के स्थान पर धरातल स्वयं नीचे पॅस जाता है। इस धंसे हुए विध्वंस गर्त को ही ज्वालमुखी कुण्ड कहते हैं। इनके द्वारा निर्मित पहाड़ी मिश्रित ज्वालामुखी की तरह प्रतीत होती है।

4. बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र- ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं, जो बहुत दूर तक फैल जाता है। इनमें लावा प्रवाह क्रमानुसार होता है और कुछ प्रवाह 50 मीटर से भी अधिक मोटे हो जाते हैं। भारत का दक्कन ट्रैप वृहत बेसाल्ट प्रवाह ज्वालामुखी का अच्छा उदाहरण है।

प्रश्न 3. भूकम्पों के कारणों की विवेचना कीजिए। विश्व में उनकी पेटियों का विवरण दीजिए।

या भूकम्प किसे कहते हैं? ये किस प्रकार उत्पन्न होते हैं? विश्व के भूकम्प क्षेत्रों तथा उनके प्रभाव का वर्णन कीजिए।

या भूकम्प से आप क्या समझते हैं। विश्व में इससे प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन कीजिए।

या भूकम्प से आप क्या समझते हैं। उसके विश्व-वितरण का वर्णन कीजिए।

या भूकम्प से आप क्या समझते हैं? विश्व में भूकंप के प्रमुख क्षेत्र एवं उनके प्रभावों का वर्णन कीजिए।

उत्तर- भूकम्प का अर्थ एवं परिभाषाएँ

भूकम्प भूतल की आन्तरिक शक्तियों में से एक है। साधारणतः भूकम्प एक प्राकृतिक घटना है जो भूपटल में हलचल पैदा कर देती है। इन हलचलों के कारण पृथ्वी अनायास ही वेग से काँपने लगती है, जिसे भूचाल या भूकम्प कहते हैं। इस प्रकार यह एक आकस्मिक घटना है।।

आर्थर होम्स के अनुसार, “भूकम्प धरातल के ऊपरी भाग का वह कम्पन है जो कि धरातल के ऊपर अथवा नीचे चट्टानों के लचीलेपन एवं गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में न्यून अवस्था से प्रारम्भ होता है।” सैलिसंबरी ने भूकम्प की परिभाषा इस प्रकार दी है, “भूकम्प धरातल के वे कम्पन हैं जो व्यक्ति से असम्बन्धित क्रियाओं के परिणामस्वरूप होते हैं।”

भूकम्प की उत्पत्ति

भूगर्भ में भूकम्पीय लहरें चलती रहती हैं। जिस स्थान से इन लहरों का प्रारम्भ होता है, उसे भूकम्प मूल (Focus) कहते हैं। भूपटल पर जिस स्थान पर भूकम्पीय लहरों का अनुभव सर्वप्रथम किया जाता है, भूकम्प का अधिकेन्द्र (Epicentre) कहते हैं। अधिकेन्द्र से लहरें जितने बड़े क्षेत्र को प्रभावित करती हैं, उसे भूकम्प क्षेत्र कहते हैं। इन लहरों की तीव्रता एवं प्रकृति की जानकारी भूकम्पमापी (Seismograph) द्वारा ज्ञात की जाती है। भूकम्प एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिससे बचाव का कोई समाधान आज तक नहीं खोजा जा सका है। भूकम्प के उद्गम का क्षेत्र धरातल से 250 किमी से 750 किमी नीचे तक रहता है। भूकम्प तेरंगों को मिलाने वाली रेखाएँ समभूकम्प रेखाएँ (Isoseismal Lines) कहलाती हैं।

भूकम्पों की उत्पत्ति के कारण

वर्तमान वैज्ञानिक युग में भूकम्पों की उत्पत्ति के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया गया है। भूगर्भशास्त्रियों ने स्पष्ट किया है कि भूकम्प और ज्वालामुखी दोनों ही क्रियाओं के लगभग एक से ही कारण, तथ्य एवं दिशाएँ हैं। भूगर्भवेत्ताओं ने भूकम्पों की उत्पत्ति के निम्नलिखित कारण स्पष्ट किये हैं

1. ज्वालामुखी उद्गार- जिन क्षेत्रों में ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, वहाँ भूकम्प अवश्य ही आते हैं। जब विवर्तनिक हलचलों के कारण भूगर्भ से गैसयुक्त द्रवित लत्वा भूपटल की ओर प्रवाहित होता है तो उसके दबाव से भूपटल की शैलें हिल उठती हैं। यदि लावा के मार्ग में कोई भारी चट्टान आ जाए तो प्रवाहशील लावा दबाव की शक्ति का पुनः संचय कर उस चट्टान को वेग से ढकेलता है, जिससे भूकम्प आ जाता है। लावा का तीव्र वेग भी पृथ्वी को कँपा देता है।

2. भंशन- तनाव अथवा दबाव की क्रिया से भूपटल में भ्रंशें पड़ जाती हैं। भ्रंश के सहारे शैलखण्ड ऊपर अथवा नीचे की ओर खिसकने लगता है, जिससे पृथ्वी हिल उठती है।

3. भू-सन्तुलन में अव्यवस्था- भूपटल पर विभिन्न बल समतल समायोजन में लगे रहते हैं जिससे ऊँचे भाग नीचे हो जाते हैं तथा नीचे के भागों में शैल-चूर्ण जमा हो जाता है। इस प्रक्रिया में विभिन्न क्षेत्रों का भार घटता-बढ़ता रहता है जिससे भूगर्भ की सियाल एवं सिमा की परतों में परिवर्तन होते रहते हैं। यह प्रक्रिया बहुत धीरे-धीरे होती है। परन्तु यदि यह क्रिया कहीं पर एकाएक प्रारम्भ हो जाए तो पृथ्वी का कम्पन प्रारम्भ हो जाता है तथा उस क्षेत्र में भूकम्प के झटके आने प्रारम्भ हो जाते हैं।

4. भूपटल की प्लेटों का खिसकना- नवीनतम खोजों द्वारा ज्ञात किया गया है कि भूकम्पों की उत्पत्ति का मुख्य कारण भूपटल की प्लेटों का खिसकना है। भूगोलविदों का मत है कि भूपटल पर एक दर्जन . बड़ी-बड़ी प्लेटें हैं। ये कम घनत्व की होने के कारण शैलों की परतों पर तैरती रहती हैं तथा जैसे ही एक प्लेट खिसकती है वह भूकम्पों को जन्म देती है। भारत में उत्तरकाशी तथा गुजरात में लाटूर क्षेत्र में इसी प्रकार भूकम्प उत्पन्न हुए थे।

5. जलीय भार- धरातल के जिन भागों में, झीलें, तालाब, जलाशय आदि हैं, उनके नीचे की चट्टानों में भार एवं दबाव के कारण हेर-फेर होने लगता है। यदि यह परिवर्तन अचानक हो जाए तो भूकम्प आ जाता है। यह स्थिति स्थायी जल क्षेत्रों में नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर सन्तुलन स्थापित हो जाता है। यह स्थिति तो मानव द्वारा बनाये गये बाँध आदि द्वारा भी उत्पन्न हो सकती है। 11 दिसम्बर, 1967 ई० को कोयना (महाराष्ट्र) में भूकम्प कोयना जलाशय में जल भर जाने के कारण आया था।

6. भूपटल में सिकुड़न- डाना एवं बरमाण्ट नामक भूगर्भशास्त्रियों के अनुसार, भूगर्भ की गर्मी विकिरण के माध्यम से धीरे-धीरे कम होती रहती हैं। ताप की कमी से पृथ्वी की ऊपरी पपड़ी में सिकुड़न है। भूपटल की सिकुड़न पर्वत निर्माणकारी क्रिया को जन्म देती है। जब यह प्रक्रिया तीव्रता से होती है तो भूपटल में कम्पन प्रारम्भ हो जाता है।

7. गैसों का फैलाव- जब भूगर्भ में किसी कारणवश जल प्रवेश करता है तो भूगर्भ में ताप के कारण ‘जल’ गैस अथवा वाष्प में परिणत हो जाता है। कम दबाव के कारण यह गैस ऊपर की ओर निकलने का प्रयास करती है। गैस का बार-बार यह प्रयास भूपटल में कम्पन पैदा कर देता है।

भूकम्पों का मानव-जीवन पर प्रभाव

भूकम्प मानव-हृदय को कँपा देने वाली सबसे घातक एवं विनाशकारी प्राकृतिक घटना है। इनके द्वारा पृथ्वी पर विनाशकारी तथा रचनात्मक, दोनों प्रकार के कार्य सम्पन्न होते हैं

(अ) विनाशकारी प्रभाव या भूकम्प से हानियाँ

भूकम्पों का कुप्रभाव मानव तथा प्रकृति-प्रदत्त सभी वस्तुओं पर पड़ता है। जिस समय मानव को भूकम्प आने की सूचना मिलती है, उसके हृदय में भयानक आशंकाएँ जन्म ले लेती हैं। इससे होने वाले विनाशकारी प्रभाव निम्नलिखित हैं

1. सांस्कृतिक पर्यावरण का विनाश- भूकम्पों के प्रहार से मानव-रचित प्राचीनतम एवं नवीनतम * रचनाएँ नष्ट हो जाती हैं। मानव द्वारा निर्मित इमारतें, रेल की पटरियाँ, अन्य ऐतिहासिक इमारतें ध्वस्त हो जाती हैं; अर्थात् मानवकृत सांस्कृतिक भूदृश्य विनष्ट हो जाता है। उदाहरण के लिए, 1923 ई० में जापान में सगामी खाड़ी में आये भूकम्प से 5 लाख घरों की वास्तविक स्थिति का पता नहीं चल पाया था। सन् 2001 में गुजरात के भुज क्षेत्र में आये भूकम्प से कच्छ प्रदेश तथा अनेक नगरों में भवनों की क्षति हुई तथा 20 हजार से अधिक व्यक्ति मारे गये। 25 अप्रैल, 2015 को नेपाल में 7.8 तीव्रता का भूकम्प आया था। इस भूकम्प में भारत, चीन तथा बांग्लादेश भी प्रभावित हुए। इस भूकम्प से नेपाल में 8,800 से अधिक, भारत में 78, चीन में 27 तथा

बांग्लादेश में 4 लोगों की मृत्यु हो गई।

2. बाढ़ का प्रकोप- भूकम्प आने से नदियों में बाढ़ आ जाती हैं, क्योंकि उनसे नदियों के प्रवाह मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। उदाहरणार्थ-1950 ई० में असम (अब असोम) के भूकम्प से ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदी दिहांग का मार्ग रुक गया था एवं बाढ़ आ गयी थी।

3. भूस्खलन- भूकम्पों के प्रभाव से नदी-घाटियों तथा पर्वतीय घाटियों में पर्वतों के बड़े-बड़े शिलाखण्ड टूटकर गिर जाते हैं। इसके अतिरिक्त हिमानियाँ भी टूटकर गिर जाती हैं जिससे भूमि का एक बड़ा भाग टूट जाता है। हिमानी के टूटने से सागरों में जलयानों को अत्यधिक हानि होती

4. भूतल में दरारों का पड़ना- विश्व के किसी भाग में जब भूकम्प आता है तो उस क्षेत्र के 90% भूभाग में दरारें पड़ जाती हैं। ये दरारें इतनी भयानक होती हैं कि कभी-कभी इनमें झीलें तक विकसित हो जाती हैं। सन् 1897 में असम में आये भूकम्प से 12 मील लम्बी तथा 35 फीट चौड़ी दरार पड़ गयी थी।

5. भू-असन्तुलन- भूकम्पों के प्रभाव से धरातल में उभार एवं धंसाव की क्रिया होती है जिससे भू-असन्तुलन उत्पन्न हो जाता है। उदाहरण के लिए, 1819 ई० में सिन्धु नदी के डेल्टा में आये भूकम्प से 4,500 वर्ग किमी का क्षेत्र नीचे धंस गया था, जिसने सागर का रूप ले लिया था।

6. आग लगना- प्रायः देखा जाता है कि भूकम्प तरंगों तथा तीव्र वायु के वेग के आवेश से विद्युत आवेश बनता है तथा अग्नि का जन्म होता है जिससे अपार धन-जन की हानि होती है। 1923 ई० में जापान की सगामी खाड़ी में आये भूकम्प से आग लगने के कारण याकोहामा तथा टोकियो नगरों की 2 अरब 50 करोड़ डॉलर की सम्पत्ति जलकर रख हो गयी थी।

7. सुनामिस तरंगों की उत्पत्ति- जिन सागरों में या सागर-तटों के पास भूकम्प आते हैं, वहाँ जल की ऊँची तरंगें (सुनामिस) ज्वार के साथ तेजी से ऊपर उठती हैं जो समीपवर्ती बस्तियों के लिए बहुत हानिकारक होती हैं। 16 जून, 1819 में कच्छ की खाड़ी में आये भूकम्प ने सागर जल की तरंगों को इतना ऊँचे उछाल दिया था कि वहाँ उपस्थित जलयानों तथा बसाव-क्षेत्र में अपार धन-जन की हानि हुई थी। दिसम्बर, 2004 में इण्डोनेशिया के समीप सागर से उठी सुनामिस तरंगों ने इण्डोनेशिया, थाइलैण्ड, जावा, सुमात्रा, श्रीलंका एवं भारत के समुद्री तटों पर भयंकर तबाही की, जिसमें लगभग दो लाख व्यक्ति मारे गये तथा अपार क्षति हुई।

8. कृषि-योग्य उपजाऊ भूमि में कमी- भूकम्पों के कारण कृषि-योग्य उपजाऊ भूमि में दरारें पड़ जाती हैं। भूगर्भ के आन्तरिक भागों की कीचड़युक्त अवसाद इस उपजाऊ भूमि पर फैल जाती है। तथा उसे कृषि के अयोग्य बना देती है।

(ब) भूकम्पों का रचनात्मक प्रभाव या लाभ

भूकम्पों से जितना विनाश होता है उसका 1% भी लाभ नहीं हो पाता। कुछ लाभ अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, जो निम्नलिखित हैं

1. उपजाऊ कृषि-योग्य भूमि का निर्माण- भूकम्पों द्वारा भूस्खलन क्रिया होती है जो कि अपक्षय में सहायक है। किसी भाग की उपजाऊ मिट्टी किसी ऊसर भूमि में पहुँच जाती है तो उस क्षेत्र की मिट्टी को कृषि के योग्य बना देती है।

2. शैलों में अंश उत्पन्न होना- भूकम्पों के द्वारा अचानक चट्टानों में वलन, भ्रंशन एवं दरारें पड़ जाती हैं। इनके कारण जल-स्रोतों का जन्म होता है जो कि मानव के लिए बहुत ही उपयोगी हैं।

3. प्राकृतिक भूदृश्यों का निर्माण- भूकम्पों द्वारा किसी स्थलखण्ड में अचानक उभार आ जाता है। तथा कहीं पर गहरी झील का निर्माण हो जाता है जो बाद में मानव के लिए प्राकृतिक भूदृश्य बन जाते हैं तथा पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित होते हैं।

4. खनिज पदार्थों की प्राप्ति- भूकम्प से धरातल में बड़ी-बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। इसी कारण बहुत-से खनिज ऊपर की ओर आ जाते हैं, जिन्हें सरलता से निकाल लिया जाता है।

5. भूगर्भ की आन्तरिक रचना की जानकारी- भूकम्प के द्वारा जब कोई भूभाग विशेष रूप से ऊबड़-खाबड़ हो जाता है तो उसमें भूगर्भ की बहुत-सी परतें स्पष्ट देखी जा सकती हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से भूगर्भ की आन्तरिक रचना के ज्ञान में वृद्धि करती हैं।

6. नवीन स्थलाकृतियों का उदय- भूकम्पों के कारण धरातल पर नवीन पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप तथा झीलें आदि उदित हो जाती हैं, जो अनेक प्रकार से मानव के लिए कल्याणकारी हैं।

7. नवीन पत्तनों का उदय- भूकम्पों के प्रभाव से जलमग्न तटों का विस्तार हो जाता है जिससे वहाँ गहरी खाड़ियाँ विकसित हो जाती हैं। यहाँ सुरक्षित तथा प्राकृतिक पत्तनों का विकास हो जाता है, जो व्यापार में सहायक होते हैं।

8. नवीन जल-स्रोतों का उदय- भूकम्पीय क्रिया से धरातल में दरारें पड़ जाने के फलस्वरूप नवीन जल-स्रोतों का उदय हो जाता है जो मानव के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। अधिकांश स्रोतों में गन्धक आदि रासायनिक खनिज पदार्थ मिले होने के कारण ये चर्म रोगों से मुक्ति दिलाते हैं।

भूकम्प मानव के लिए कल्याणकारी और विनाशकारी दोनों होते हैं। एक ओर ये मानव के विनाश का प्रलयकारी दृश्य उपस्थित करते हैं तो दूसरी ओर मानव-कल्याण का पथ प्रशस्त करते हैं। फिर भी विनाश का पक्ष ही अधिक प्रभावशाली प्रतीत ह्येता है।

भूकम्पों का विश्व-वितरण (पेटियाँ)

साधारणतया भूकम्प धरातल के कमजोर भागों में पाये जाते हैं। विश्व में जहाँ नवीन मोड़दार पर्वत-श्रेणियाँ पायी जाती हैं, वहाँ विश्व के लगभग 50% भूकम्पीय क्षेत्र स्थापित हैं; क्योंकि पर्वत निर्माणकारी घटनाएँ भूतल में हलचल पैदा कर देती हैं। महाद्वीपों एवं महासागरों के मिलन स्थलों पर जल रिस-रिसकर भूमि में आसानी से पहुँचता रहता है। तापमान की अधिकता के कारण यह जल जलवाष्प एवं गैस में बदलती रहता है जिससे भूकम्प की स्थिति बन जाती है। विश्व के 40% भूकम्प ऐसे ही क्षेत्रों में पाये जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर भूपटल-भ्रंशन की क्रियाएँ क्रियाशील रहती हैं, वहाँ प्रायः भूकम्प आते हैं। इस आधार पर विश्व में भूकम्पीय क्षेत्रों को निम्नलिखित पेटियों में विभाजित किया जा सकता है

1. प्रशान्त महासागरीय तटीय पेटी–विश्व के 68% भूकम्प इसी क्षेत्र में आते हैं। क्षेत्रफल के | दृष्टिकोण से यह विश्व की सबसे बड़ी पेटी है। यहाँ भूकम्प आने की तीन दशाएँ उपलब्ध हैं—

- महाद्वीपों एवं महासागरों के मिलन बिन्दु,

- नवीन मोड़दार पर्वतों के क्षेत्र एवं

- ज्वालामुखी के विस्तृत क्षेत्र।।

प्रशान्त महासागर के पूर्वी भाग में विस्तृत भूकम्प पेटी कमचटका प्रायद्वीप से प्रारम्भ होकर तट के सहारे-सहारे क्यूराइल द्वीप, जापान, फारमूसा, फिलीपाइन, इण्डोनेशिया, मलेशिया तथा ऑस्ट्रेलिया के पूरब में न्यूजीलैण्ड तक विस्तृत है। जापान में प्रतिवर्ष 1,500 भूकम्प आते हैं। जापान में अभी तक विनाशकारी भूकम्पों की संख्या 223 रही है तथा साथ ही प्रतिदिन 4 भूकम्पों का औसत रहा है। टोकियो में प्रति तीसरे दिन बड़ा भूकम्प आता है। दूसरी पेटी उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में अलास्का से लेकर दक्षिण में चिली, रॉकी तथा एण्डीज नवीन मोड़दार पर्वतों तक विस्तृत है।

2. मध्य महाद्वीपीय पेटी- इसे भूमध्यसागरीय पेटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर विश्व के 21 प्रतिशत भूकम्प आते हैं। इस पेटी में भ्रंशन एवं सन्तुलनमूलक भूकम्प ही अधिक आते हैं। यह पेटी यूरोप के आल्प्स पर्वत से लेकर एशिया में हिमालय पर्वत एवं म्यांमार की अराकानयोमा पहाड़ियों तक विस्तृत है। भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्रों में केपवढे द्वीप, पुर्तगाल आदि क्षेत्रों में इस पेटी का विस्तार है। पामीर की गाँठ से जैसे-जैसे मोड़दार पर्वत-श्रेणियाँ फैली हैं, वैसे ही यह भूकम्प पेटी विस्तृत है। पूर्व में यह पेटी पूर्वी द्वीप समूह की भूकम्प पेटी से मिल जाती है। भारतीय भूकम्प पेटी को भी इसमें शामिल किया जाता है। हिमालय पर्वत-श्रेणी के सहारे-सहारे यह पेटी स्थित है। इसकी एक उपशाखा असम से बंगाल की खाड़ी होती हुई कन्याकुमारी तक विस्तृत है। प्रायद्वीपीय भारत एक कठोर भूखण्ड है, परन्तु 11 दिसम्बर, 1967 में महाराष्ट्र के कोयना नगर में आये भूकम्प ने इसमें सन्देह पैदा कर दिया है। 30 सितम्बर, 1993 को महाराष्ट्र राज्य के किल्लारी, लातूर व उस्मानाबाद क्षेत्रों में आये भूकम्प ने सबका दिल दहला दिया, फिर भी यह एक न्यूनतम भूकम्प प्रभावित क्षेत्र है। इसमें केवल सामान्य भूकम्प ही आते हैं, जिन्हें संवेदनात्मक भूकम्प कह सकते हैं।

3. मध्य अन्ध महासागरीय पेटी- भूकम्पों के दृष्टिकोण से यह पेटी बहुत प्रसिद्ध है, परन्तु क्षेत्रफल में महत्त्वपूर्ण नहीं है। अन्ध महासागर के मध्य में जो ऊँची उठी हुई कटक (Ridge) उत्तर से दक्षिण को फैली है, उसके सहारे-सहारे इस पेटी का विस्तार है। इस पेटी में भूकम्पों की भरमार

4. अन्य क्षेत्र- उपर्युक्त पेटियों के अतिरिक्त कुछ अन्य क्षेत्र भी भूकम्पों से प्रभावित हैं। यह क्षेत्र मुख्य रूप से अफ्रीका के पूर्वी भाग में दक्षिण तक फैला हुआ है। पूर्वी अफ्रीका की दरार घाटी इसी भूकम्पीय क्षेत्र में स्थित है। अदन की खाड़ी से एक अन्य उपशाखा अरब सागर में प्रवेश करती है। हिन्द महासागर में आने वाले भूकम्प इसी क्षेत्र में सम्मिलित हैं।

We hope the UP Board Solutions for Class 11 Geography: Fundamentals of Physical Geography Chapter 3 Interior of the Earth (पृथ्वी की आंतरिक संरचना) help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 11 Geography: Fundamentals of Physical Geography Chapter 3 Interior of the Earth (पृथ्वी की आंतरिक संरचना), drop a comment below and we will get back to you at the earliest.