UP Board Solutions for Class 11 Geography: Indian Physical Environment Chapter 6 Soils (मृदा)

These Solutions are part of UP Board Solutions for Class 11 Geography. Here we have given UP Board Solutions for Class 11 Geography: Indian Physical Environment Chapter 6 Soils (मृदा)

पाठ्य-पुस्तक के प्रश्नोत्तर

बहुवैकल्पिक प्रश्न

प्रश्न 1. नीचे दिए गए प्रश्नो के सही उत्तर का चयन करें

(i) मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन-सा है?

(क) जलोढ़ मृदा

(ख) काली मृदा

(ग) लैटेराइट मृदा

(घ) वन मृदा

उत्तर-(क) जलोढ़ मृदा।

(ii) रेगुर मृदा का दूसरा नाम है

(क) लवण मृदा

(ख) शुष्क मृदा

(ग) काली मृदा

(घ) लैटेराइट मृदा

उत्तर-(ग) काली मृदा।।

(iii) भारत में मृदा के ऊपरी पर्त हास का मुख्य कारण है

(क) वायु अपरदन ।

(ख) अत्यधिक निक्षालन

(ग) जल अपरदने ,

(घ) इनमें से कोई नहीं

उत्तर-(ग) जल अपरदन।

(iv) भारत में सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित में से किस कारण से लवणीय हो रही हैं?

(क) जिप्सम की बढ़ोतरी

(ख) अति सिंचाई

(ग) अति चारण

(घ) रासायनिक खादों का उपयोग

उत्तर-(ख) अति सिंचाई।

प्रश्न 2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए

(i) मृदा क्या है?

उत्तर–पृथ्वी के धरातल पर अपक्षय और विघटन के कारकों के माध्यम से चट्टानों और जैव पदार्थों के संयोग से बनी असंघनित पदार्थों की ऊपरी परत मृदा कहलाती है।

(ii) मृदा-निर्माण के प्रमुख उत्तरदायी कारक कौन-से हैं?

उत्तर-मृदा-निर्माण एक दीर्घ अवधि की प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसके निर्माण में सहयोगी कारक निम्नलिखित हैं(i) मूल जनक चट्टानें, (ii) उच्चावच, (iii) जलवायु, (iv) वनस्पति एवं जैव अवशेष, (v) अपवाह तन्त्र, (vi) समय या अवधि।।

(iii) मृदा परिच्छेदिका के तीन संस्तरों के नामों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर-मृदा परिच्छेदिका के तीन संस्तरों के नाम निम्नलिखित हैं

1. ‘क’ संस्तर या सबसे ऊपरी जलोढ़ संस्तर–यह सबसे ऊपरी खण्ड होता है, जहाँ पौधों की | वृद्धि के लिए अनिवार्य जैव पदार्थों का खनिज पदार्थ, पोषक तत्त्वों का जल से संयोग होता है।

2. ‘ख’ संस्तर या अत्यधिक निक्षालित स्तर—यह संस्तर ‘क’ संस्तर एवं ‘ग’ संस्तर के मध्य संक्रमण खण्ड होता है, जिसे नीचे व ऊपर दोनों से पदार्थ प्राप्त होते हैं।

3. ‘ग’ संस्तर या अपेक्षाकृत कम निक्षालित संस्तर—इस संस्तर की रचना ढीली जनक सामग्री से होती है। यह परत मृदा निर्माण की प्रक्रिया में प्रथम अवस्था होती है और अन्ततः ऊपर की दो परतें इसी से बनती हैं।

(iv) मृदा अवकर्षण क्या होता है?

उत्तर-सामान्यतः मृदा अवकर्षण को मृदा की उर्वरता के ह्रास के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस दशा में मिट्टी का पोषण स्तर गिर जाता है तथा अपरदन और दुरुपयोग के कारण मृदा की गहराई कम हो। जाती है। मृदा अवकर्षण की दर भू-आकृति, पवनों की गति तथा वर्षा की मात्रा के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होती है।

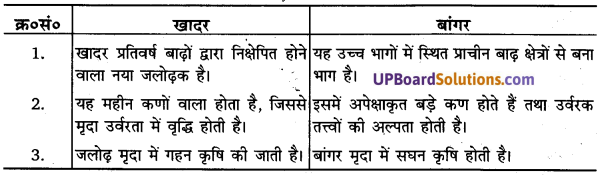

(v) खादर और बांगर में क्या अन्तर है?

उत्तर-खादर और बांगर में अन्तर खादर

प्रश्न 3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 125 शब्दों में दीजिए

(i) काली मृदाएँ किन्हें कहते हैं? इनके निर्माण तथा विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

उत्तर-गाढ़े काले और स्लेटी रंग की वह मृदा जिसमें चूने, लौह, मैग्नीशिया तथा ऐलुमिना के तत्त्व की प्रधानता होती है, काली मिट्टी कहलाती है। इस मृदा को रेगुरे या कपास मृदा भी कहते हैं। काली मृदा का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान होता है। भारत में दकन पठार के निर्माण के समय ज्वालामुखी द्वारा निस्सृत लावा पदार्थ पर अपक्षय एवं विघटन के फलस्वरूप काली मृदा का निर्माण हुआ है।।

आमतौर पर काली मृदाएँ मृण्मय, गहरी और अपारगम्य होती हैं। ये गीली होने पर फूल जाती हैं और चिपचिपी हो जाती हैं। सूखने पर ये सिकुड़ जाती हैं। इस प्रकार शुष्क ऋतु में काली मृदा में चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं। नमी के धीमे अवशोषण और नमी के क्षय की विशेषता के कारण काली मृदा में दीर्घकाल तक नमी बनी रहती है। इसी कारण काली मृदा में वर्षाधीन फसलों को शुष्क ऋतु में भी नमी मिलती रहती है और वे फलती-फूलती रहती हैं।

(ii) मृदा संरक्षण क्या होता है? मृदा संरक्षण के कुछ उपाय सुझाइए।

उत्तर-मृदा संरक्षण ।

मृदा संरक्षण एक विधि है, जिसमें मिट्टी की उर्वरता बनाए रखी जाती है। इसमें मिट्टी के अपरदन और क्षय रोका जाता है और मिट्टी की निम्नीकृत दशाओं में सुधार लाया जाता है।

मृदा संरक्षण के उपाय

मृदा अपरदन और मृदा क्षरण प्रकृति के अतिरिक्त मानवीय प्रक्रियाओं द्वारा अधिक होता है; अंतः मानव द्वारा इसे रोकना सम्भव है। मृदा संरक्षण हेतु निम्नलिखित उपाय कारगर सिद्ध हो सकते हैं

1. ढालयुक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जाना चाहिए। प्राय: 15 से 25 प्रतिशत ढाल प्रवणता वाली भूमि का उपयोग कृषि कार्य में करने से मिट्टी के कटाव में वृद्धि होती है। अतः ऐसी भूमि पर यदि कृषि कार्य आवश्यक हो तो केवल सीढ़ीदार खेतों में ही कृषि कार्य करना चाहिए।

2. भारत के विभिन्न भागों में अति चराई और स्थानान्तरी कृषि से भूमि का प्राकृतिक आवरण दुष्प्रभावित होता है जिससे विस्तृत क्षेत्र अपरदन की चपेट में आ जाता है। अत: ग्रामवासियों को

इसके दुष्परिणामों से अवगत कराना चाहिए तथा इन्हें चराई और स्थानान्तरी कृषि को रोकने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

3. समोच्च रेखाओ के अनुसार खेतों की मेड़बन्दी, जुताई, सीढ़ीदार खेतों में कृषि नियमित वानिकी, नियन्त्रित चराई, मिश्रित खेती तथा शस्यावर्तन आदि उपाय भी मृदा संरक्षण के लिए उपयोगी हैं।

4. बड़ी अवनालिकाओं में जल की अपरदनात्मक तीव्रता को कम करने के लिए रोक बाँधों की श्रृंखला बनानी चाहिए।

5. शुष्क कृषि योग्य भूमि पर बालू के टीलों के प्रसार को वृक्षों की रक्षक मेखला बनाकर तथा वन्य कृषि करके रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए।

6. मृदा संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय भूमि उपयोग की समन्वित योजनाएँ ही हो सकती हैं। भूमि का उसकी क्षमता के आधार पर वर्गीकरण और उपयोग मृदा संरक्षण में महत्त्वपूर्ण उपाय है।

(iii) आप यह कैसे जानेंगे कि कोई मृदा उर्वर है या नहीं? प्राकृतिक रूप से निर्धारित उर्वरता और मानवकृत उर्वरता में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर–उर्वरता मिट्टी का विशेष गुण है। ऐसी मिट्टी जिसमें नमी और जीवांश उपलब्ध होते हैं, उर्वर होती है। इसका पता मृदा में खेती की पैदावार से होता है। जिस मृदा में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध तत्त्वों के होते हुए बिना किसी मानवीय प्रयास के अच्छी कृषि पैदावार प्राप्त होती है उस मिट्टी को उर्वर मृदा माना जाता है, किन्तु यदि पैदावार प्राप्त नहीं होती तो उस मृदा को अनुर्वर मृदा कहा जाता है।

प्राकृतिक रूप से निर्धारित उर्वरता में रासायनिक खाद या कम्पोस्ट खाद डालने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि मानवकृत उर्वरता के अन्तर्गत तब तक अच्छी कृषि पैदावार सम्भव नहीं है जब तक उस मृदा का रासायनिक परीक्षण करके उसमें पर्याप्त मात्रा में व निश्चित अनुपात में रासांयनिक उर्वरकों का प्रयोग न किया जाए। अतः प्राकृतिक उर्वरता और मानवकृत उर्वरता में यही अन्तर है कि प्राकृतिक उर्वरक मृदा बिना किसी रासायनिक उपचार के अच्छी कृषि पैदावार देती है, जबकि मानवकृत उर्वरता को मृदा में रासायनिक उपचार के उपरान्त कुछ समय तक स्थायी रखकर कृषि पैदावार प्राप्त की जाती है। इस प्रकार प्राकृतिक उर्वरता स्थायी होती है, जबकि मानवकृत उर्वरता स्थायी नहीं होती है।

परीक्षोपयोगी प्रश्नोत्तर ||

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न 1. कपास, चावल, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, तम्बाकू के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है

(क) काली मिट्टी

(ख) लैटेराइट मिट्टी

(ग) काँप मिट्टी

(घ) लाल व पीली मिट्टी

उत्तर-(क) काली मिट्टी।

प्रश्न 2. कौन-सी मिट्टी सूखने पर चटकती है?

(क) लाल मिट्टी

(ख) काली मिट्टी

(ग) लैटेराइट मिट्टी

(घ) काँप मिट्टी

उत्तर-(ख) काली मिट्टी।

प्रश्न 3. निम्नलिखित में किस घाटी में काली मिट्टी पायी जाती है?

(क) तापी घाटी

(ख) गंगा घाटी

(ग) नर्मदा घाटी

(घ) गोदावरी घाटी

उत्तर-(ग) नर्मदा घांटी।

प्रश्न 4. कपास की मिट्टी किसे कहा जाता है?

(क) जलोढ़ मिट्टी को

(ख) लैटेराइट मिट्टी को

(ग) लाल मिट्टी को

(घ) काली मिट्टी को ।

उत्तर-(घ) काली मिट्टी को।

प्रश्न 5. लैटेराइट मिट्टी में कौन-सी फसल पैदा होती है?

(क) चावल

(ख) गेहूँ

(ग) कपास

(घ) बागानी

उत्तर-(घ) बागानी।

प्रश्न 6. भारत में किस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है?

या कौन-सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है?

(क) जलोढ़

(ख) लाल

(ग) काली

(घ) लैटेराइट

उत्तर-(क) जलोढ़।

प्रश्न 7. भारत में काली मिट्टी का अधिकांश क्षेत्र स्थित है

(क) उत्तर प्रदेश में

(ख) राजस्थान में

(ग) बिहार में

(घ) महाराष्ट्र में

उत्तर-(घ) महाराष्ट्र में।

प्रश्न 8. किस मिट्टी के लिए दकन का पठार प्रमुख स्रोत है?

(क) लाल

(ख) जलोढ़

(ग) रेगर

(घ) लैटेराइट

उत्तर-(क) लाल।।

प्रश्न 9. निम्नलिखित में से किस राज्य में लैटेराइट मिट्टियाँ पायी जाती हैं?

(क) पंजाब

(ख) उत्तर प्रदेश

(ग) हिमाचल प्रदेश

(घ) मध्य प्रदेश

उत्तर-(घ) मध्य प्रदेश।

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1. भारत में पायी जाने वाली सबसे उत्तम मिट्टी का नाम बताइए।

उत्तर-नदियों द्वारा लायी जाने वाली जलोढ़, कछारी, दोमट भारत की सर्वोत्तम मिट्टियाँ हैं।।

प्रश्न 2. मरुस्थलीय या बलुई मिट्टी का क्षेत्र बताइए।

उत्तर-यह मिट्टी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के दक्षिणी भाग तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पायी जाती है।

प्रश्न 3. कौन-सी मिट्टी खेती के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है?

उत्तर-लाल या पीली मिट्टी।।

प्रश्न 4. चाय की कृषि के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए?

उत्तर-जिस मिट्टी में लोहांश की मात्रा अधिक एवं चूने का अंश कम होता है वह चाय-उत्पादन के लिए सर्वोत्तम होती है।

प्रश्न 5. बांगर मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं?

उत्तर–पुरातन काँप मिट्टी।

प्रश्न 6. विशाल मैदान के दक्षिण-पश्चिम में कैसी मिट्टी पायी जाती है?

उत्तर-मरुस्थलीय अथवा रेतीली मिट्टी।

प्रश्न 7. लाल या पीले रंग वाली मिट्टी का नाम बताइए।

उत्तर-लाल या पीले रंग वाली मिट्टी को लैटेराइट मिट्टी कहते हैं।

प्रश्न 8. लैटेराइट मिट्टी में किस प्रकार की कृषि होती है?

उत्तर-लैटेराइट मिट्टी में मोटे अनाज; जैसे-बाजरा, ज्वार, कपास, दालें आदि की कृषि होती है।

प्रश्न 9. काली मिट्टी की दो विशेषताएँ बताइए।

उत्तर-(1) काली मिट्टी में जल धारण करने की अधिक क्षमता होती है; अतः अधिक सिंचाई या वर्षा के कारण यह चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर चटकती है।

(2) काली मिट्टी बहुत उर्वर होती है। इसमें कपास तथा गन्ने की खेती अच्छी होती है।

प्रश्न 10. काली मिट्टी पाये जाने वाले दो राज्यों के नाम बताइए।

उत्तर-(1) गुजरात तथा (2) महाराष्ट्र।

प्रश्न11. खादर मिट्टियाँ क्या हैं?

उत्तर–बाढ़ वाले क्षेत्रों में नदियों द्वारा वहाँ काँप मिट्टी बिछती रहती है जिसे खादर मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी रेतीली एवं कम कंकरीली होती है। इस मिट्टी में नमी धारण करने की शक्ति अधिक होती है।

प्रश्न 12. भारत में लैटेराइट मिट्टी के क्षेत्रों का वर्णन कीजिए।

उत्तर-लैटेराइट मिट्टी कर्नाटक, केरल, राजमहल की पहाड़ियों, महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों, ओडिशा, आन्ध्र प्रदेश, असोम तथा मेघालय के कुछ भागों में पायी जाती है।..

प्रश्न 13. भारत में काली मिट्टी के क्षेत्रों का वर्णन कीजिए।

उत्तर- भारत में काली मिट्टी के क्षेत्र हैं-गुना मध्य प्रदेश) से दक्षिण में बेलगाम (कर्नाटक) तक और पश्चिम में काठियावाड़ (गुजरात) से अमरकण्टक (मध्य प्रदेश) तक।

प्रश्न 14. प्रायद्वीपीय पठार की दो मिट्टियों के नाम लिखिए।

उतर-(1) काली मिट्टी तथा (2) लैटेराइट मिट्टी

प्रश्न 15. मिट्टी-निर्माण की प्रक्रिया बताइए।

उत्तर-मिट्टी का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक वातावरण का प्रत्येक तत्त्व अपना महत्त्वपूर्ण योगदान देता है। अपक्षय एवं अपरदन के कारक भू-पृष्ठ की चट्टानों को चट्टानी चूर्ण बना देते हैं। इस चूर्ण में लम्बे समय तक वनस्पति एवं जीव-जन्तुओं के गले-सड़े अवशेष मिश्रित चट्टानी चूर्ण को उपजाऊ मिट्टी का रूप प्रदान करते हैं। यही तत्त्वं पेड़-पौधों को जीवन प्रदान करते हैं।

प्रश्न 16. मिट्टी के आवरण में भिन्नता उत्पन्न करने वाले प्रमुख घटकों के नाम लिखिए।

उत्तर-मिट्टी आवरण में भिन्नता उत्पन्न करने वाले प्रमुख घटक हैं-(i) मूल चट्टान या जनक पदार्थ, (ii) उच्चावच एवं जलप्रवाह, (iii) जलवायु, (iv) समय यो अवधि, (v) प्राकृतिक वनस्पति एवं जीव-जन्तु।

प्रश्न 17. मिट्टी अपक्षरण या मिट्टी अपरदन क्या है? इसके तीन प्रमुख साधन कौन-से हैं?

उत्तर-मिट्टी की ऊपरी परत या आवरण के नष्ट होने को ही मिट्टी (भूमि) अपक्षरण या अपरदन कहते हैं। भूमि अपक्षरण के तीन प्रमुख साधन निम्नलिखित हैं-(1) जल द्वारा मिट्टी अपरदन, (2) पवन द्वारा मिट्टी अपरदन तथा (3) हिम द्वारा मिट्टी अपरदन।।

प्रश्न 18. भूमि कटाव के दो कारणों को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर–भारत की एक-चौथाई भूमि कटाव की समस्या से ग्रस्त है। राजस्थान राज्य इस समस्या से सर्वाधिक प्रभावित है। भूमि कटाव के दो कारण हैं—(1) मूसलाधार वर्षा तथा (2) वनों को तेजी से विनाश।

प्रश्न 19. बीहड़ किसे कहते हैं?

उत्तर-नदी द्रोणियों में अत्यधिक अपरदन से भूमि-क्षरण होता है। इस प्रकार की भूमि को बीहड़ कहते हैं। चम्बल नदी का बीहड़ इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। यहाँ अवनालिका अपरदन के कारण भूमि-क्षरण अधिक होता है।

प्रश्न 20. थार मरुस्थल में अनुपजाऊ मिट्टी क्यों पाई जाती है?

उत्तर-थार मरुस्थल में वर्षा की कमी, शुष्कता, असंगठित शैल संरचना तथा लवणता की अधिकता के कारण मिट्टी अनुपजाऊ होती है।

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1. भारत में मिट्टी के अपरदन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।”

या टिप्पणी लिखिए–भारत में मिट्टी का कटाव।

उत्तर- भारत की एक-चौथाई भूमि अपरदन की समस्या से ग्रस्त है। वर्षा, नदी, जल, पवन आदि साधनों द्वारा जब भूमि की ऊपरी परत (मिट्टी) नष्ट हो जाती है तो उसे भूमि अपरदन कहते हैं। भूमि की ऊपरी परत में ही वनस्पतियाँ तथा फसलों के उगने के लिए आवश्यक पोषक तत्त्व उपस्थित रहते हैं। इस सतह के नष्ट हो जाने से भूमि की उर्वरा शक्ति भी नष्ट हो जाती है। इसलिए विद्वानों ने मिट्टी के अपरदन (कटाव) को ‘रेंगती हुई मृत्यु’ कहा है।

मिट्टी के कटाव के अनेक कारण हैं; जैसे—मूसलाधार वर्षा, बाढ़, अत्यधिक पशुचारण करना, वनों का विनाश तथा स्थानान्तरी खेती। वनों के विनाश से मिट्टी के कटाव की समस्या प्रतिदिन बढ़ रही है। स्थानान्तरी खेती से भी मिट्टी का कटाव बहुत होता है।

मिट्टी का कटाव दो प्रकार से होता है-जल द्वारा तथा वायु द्वारा। जब पहाड़ी ढालों या अन्य भूमि पर मूसलाधार वर्षा से मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है तब इसे ‘आवरण क्षय’ कहते हैं। वर्षाकाल में नदियों में बाढ़ आने से मिट्टी के किनारों की भूमि पर गहरी नालियाँ बन जाती हैं जिसे ‘अवनालिका अपरदन’ कहते हैं। मरुस्थलों तथा अर्द्ध-मरुस्थलों में वनस्पति का अभाव होने के कारण वायु निर्बाध रूप से चलती है। ग्रीष्म काल में विशेष रूप से रेत की आँधियाँ चलती हैं जो ढीली रेत या मिट्टी को उड़ाकर ले जाती हैं। इन दोनों प्रक्रियाओं द्वारा भारत की लाखों हेक्टेयर भूमि अपरदन का शिकार हो गयी है।

मिट्टी के अपरदन से प्रभावित प्रमुख क्षेत्र हिमालय के दक्षिणी ढाल (शिवालिक), उत्तर प्रदेश में गंगा, चम्बल तथा यमुना नदी के कछारी भाग, मध्य प्रदेश के चम्बल के कछारे, असोम में ब्रह्मपुत्र घाटी, दकन के पठार की लावी मिट्टी का क्षेत्र, तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्र, राजस्थान के मरुस्थली जिले दक्षिणी-पश्चिमी हरियाणा आदि हैं।

प्रश्न 2. मिट्टी के कटाव के मुख्य कारण बताइए।

उत्तर-मिट्टी के कटाव के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं

- मूसलाधार वर्षा–अत्यन्त तीव्र गति से वर्षा होने पर भूमि जल को सोखने में असमर्थ रहती है, इस कारण भूमि की ऊपरी परत की मिट्टी कटकर जल के साथ बह जाती है।

- भूमि का तीव्र ढाल–अधिक ढालू भूमि पर मिट्टी का कटाव तेजी से होता है, इसी कारण मैदानों की अपेक्षा पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव की समस्या अधिक रहती है।

- वनों का तेजी से विनाश-वृक्षों की जड़े मिट्टी के कणों को बाँधकर रखती हैं। अतः अत्यधिक वन विनाश के कारण वनस्पतिविहीन भूमि कटावकारी शक्तियों से प्रभावित होती है।

- अनियन्त्रित पशुचारण-पशु चराई के कारण मिट्टी के. कण बिखर जाते हैं। पशुओं के खरं (पैर) भी मिट्टी के कणों को ढीला कर देते हैं। अत: पर्वतीय क्षेत्रों में ढाल वाली भूमि पर पशुचारण के कारण मिट्टी के कटाव में वृद्धि होती है।

- स्थानान्तरणशील कृषि–पर्वतीय क्षेत्रों में झूमिंग या स्थानान्तरणशील कृषि से वनों के विनाश में | तेजी से वृद्धि के कारण मिट्टी के कटाव में तीव्रता आई है।

- अनियन्त्रित जुताई-भूमि के ढाल के अनुरूप जुताई के कारण भी मिट्टी के कटाव में वृद्धि होती है।

प्रश्न 3. मिट्टी के कटाव को रोकने हेतु कृषिगत प्रमुख उपाय बताइए।

उत्तर-मिट्टी के कटाव को रोकने की प्रचलित विधियों में कृषिगत उपाय निम्नलिखित हैं

- हरी खादों का प्रयोग-भूमि की उर्वरता बढ़ाने से मिट्टी का कटाव कम होता है, क्योंकि हरी तथा कम्पोस्ट खाद से मिट्टी के कणों में संगठन शक्ति की वृद्धि होती है।

- शस्यावर्तन-यदि एक खेत में एक फसल की खेती लगातार की जाए तो उसमें किसी विशेष तत्त्व की अत्यधिक कमी हो जाती है। अतः खेतों में फसलों को अदल-बदलकर बोना चाहिए, | इससे मिट्टी संरचना सन्तुलित रहती है तथा मिट्टी के कटाव की सम्भावना न्यूनतम रहती है।

- समोच्च जुताई-यह विधि ढालूदार स्थानों में अपनाई जाती है। इसमें किसी ढलान के समकोण पर जुताई करके फसलें उगाई जाती हैं। इससे वर्षा के जल के बहाव में अवरोध उत्पन्न होता है । और मिट्टी का कटाव कम होता है।

- वेदिकाकरण-यह विधि भी ढोलू क्षेत्र में अपनाई जाती है। इसमें किसी ढालू सतह पर सीढ़ीनुमा खेत बनाए जाते हैं। इससे वर्षा के जल के बहाव में रुकावट आ जाती है।

- गहरी जुताई-मरुस्थलीय भागों में अधिक गहरी जुताई करनी चाहिए। इससे अपक्षालन क्रिया द्वारा जो आवश्यक तत्त्व नीचे चले जाते हैं, वे पुनः ऊपर आ जाते हैं।..

- संरक्षी पेटियाँ लगाना-स्थान-स्थान पर ऐसे पौधों को उगाना चाहिए जो तेज हवा को रोककर मिट्टी के कटाव को कम कर सकें।

- पट्टीदार कृषि-इस विधि में किसी पहाड़ी ढलान के किनारे सदावर्षी पौधे, बीच में वार्षिक तथा | द्विवर्षीय पौधे लगाए जाने चाहिए।

प्रश्न 4. मिट्टी का कटाव रोकने के लिए पशु चराई पर नियन्त्रण एवं वन क्षेत्र में विस्तार महत्त्वपूर्ण | उपाय हैं। स्पष्ट कीजिए।

उत्तर- मिट्टी कटाव रोकने हेतु पशु सम्बन्धी उपाय

1. चराई पर नियन्त्रण–पशुओं के अनियमित रूप से चरने पर प्रतिबन्ध होना चाहिए। पशुओं द्वारा घास के चरने से किसी भी स्थान की मिट्टी कठोर हो जाती है; अत: बीज अंकुरण के योग्य नहीं रहती। इसके अतिरिक्त जानवर छोटे-छोटे पौधों को रौंद डालते हैं, उनकी शाखाएँ तोड़ते हैं तथा अनेक पौधों को जड़ से उखाड़ देते हैं। नहरों के किनारे पर पशुओं के चरने पर प्रतिबन्ध हों। चाहिए, क्योंकि पशुओं के खुरों से उखड़ने वाली मिट्टी का तेजी से अपरदन हो जाता है।

2. चरागाहों का प्रबन्ध–पशुओं को चरने के लिए अलग से चरागाहों की व्यवस्था होनी चाहिए। ग्राम-समाज की खाली भूमि को चरागाहों में बदलकर उसमें उन्नत किस्म की घास बोनी चाहिए।

मिट्टी के कटाव रोकने हेतु वन सम्बन्धी उपाय,

1. वनों के कटान पर प्रतिबन्ध-मनुष्य अपनी दैनिक आवश्यकताओं (जैसे-रहने के लिए स्थान, फर्नीचर, ईंधन, कागज, दवाइयाँ आदि) की पूर्ति हेतु वनों को काटता जा रहा है। वनों के कटाव से किसी भी क्षेत्र की मिट्टी ढीली हो जाती है। मूसलाधार वर्षा बाढ़ लाती है और भूस्खलन भी होता है। वनों को काटने से समय पर वर्षा नहीं होती; अत: वनों के अनियमित रूप से कटान

पर प्रतिबन्ध होना चाहिए।

2. वृक्षारोपण तथा पुनः वनरोपण-वनों के काटने से पहले नए वनों की स्थापना करनी चाहिए, जिससे मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। खाली स्थानों पर वृक्ष लगाए जाने चाहिए।

इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर ‘वन महोत्सव मनाया जाता है।

3. बालू के बन्धकों को उगाना-पौधों की जड़ों में किसी भी स्थान की मिट्टी को जकड़े रखने की क्षमता होती है। कुछ पौधों में यह क्षमता बहुत अधिक होती है; जैसे-सैकरम मुंजा (Saccharum Munja), सैकरम स्पॉण्टेनियम (S. Spontaneum), साइनोडर्न डेक्टाइलोन (Cymodon Dactylon), इण्डिगोफेरा कॉर्डिफोलिया (Indigofera Cordifolia) आदि। अत: ऐसी प्रजातियों के वृक्षो को नहरों के किनारों पर लगाना चाहिए।

प्रश्न 5. दक्षिण भारत के अधिकांश भागो में लाल मिट्टी पाई जाती है। क्यों?

उत्तर-दक्षिण भारत के अधिकांश भागों में लाल मिट्टी पाई जाती है, इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं

- दक्षिणी भारत में दकन के पठार पर प्राचीन कठोर, रवेदार एवं आग्नेयं शैलें पाई जाती हैं। इन शैलों में लोहांश की प्रधानता होती है, इसीलिए मिट्टी का रंग लाल होता है।

- दक्षिणी भारत की अधिकांश मिट्टी इन्हीं शैलों के विखण्डन से बनी है।

- इस मिट्टी में लोहे के अंशों की अधिकता के कारण ऑक्सीकरण की क्रिया अधिक होती है, फलतः यह लाल रंग की हो जाती है।

- ऑक्सीकरण की क्रिया के फलस्वरूप लोहे के अंश वर्षा ऋतु में नमी पाकर आयरन ऑक्साङ्ड में बदल जाते हैं, जिससे इस मिट्टी का रंग लाल हो जाता है।

प्रश्न 6. ऐसा कहा जाता है कि पश्चिमी उत्तर भारत की ओर रेगिस्तान का विस्तार हो रहा है, क्यों? इसे रोकने के लिए क्या किया जा रहा है?

उत्तर-राजस्थान के पश्चिमी जिलों जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर आदि में मरुस्थलीय दशाएँ पाई जाती हैं। यहाँ से उत्तर-पूर्व की ओर चलने वाली आँधियाँ अपने साथ बड़ी मात्रा में बालू के कणों को उड़ा ले जाती हैं। सघन प्राकृतिक वनस्पति के अभाव में ये आँधियाँ अविरल गति से आगे बढ़ती हैं तथा राजस्थान की सीमा को पार कर हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आगरा एवं मथुरा जिलों में प्रवेश कर वहाँ बालू का जमाव करती हैं। इस प्रकार रेगिस्तान का विस्तार धीरे-धीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रही है।

इसको रोकने के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब की सीमा पर रक्षात्मक वृक्षों की हरित पट्टी लगाने का प्रयास किया गया है तथा जोधपुर में एक मरुस्थल वृक्षारोपण तथा अनुसन्धान केन्द्र खोला गया है।

प्रश्न 7. भारत में मिट्टी के कटाव से क्या समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं?

उत्तर-मिट्टी के ह्रास से अधिक गम्भीर समस्या मिट्टी के कटाव या अपरदन की होती है। हास की दशा में मिट्टी की उपयोगी क्षमता घट जाती है तथा यदि उसे कुछ दिन तक अछूती छोड़ दिया जाए तो मिट्टी की प्राण-शक्ति (उत्पादन क्षर्मता) लौट सकती है, परन्तु मिट्टी का कटाव हो जाने पर उक्त मिट्टी उस स्थान से सदा के लिए समाप्त हो जाती है। अत: प्राकृतिक कारकों (जल, पवन आदि) एवं मानव द्वारा वन विनाश आदि के कारण जब भूमि की ऊपरी परत या आवरण नष्ट हो जाता है तो उसे मिट्टी का कटाव अथवा अपरदन कहते हैं।

भारत की एक-चौथाई भूमि मिट्टी के कटाव की समस्या से ग्रस्त है। उपग्रहों द्वारा लिए गए छवि चित्रों से पता चलता है कि भारत में राजस्थान के 14 में से 13 जिलों में विगत दशक में 53,370 वर्ग किमी क्षेत्र में वायु के कटाव के कारण भूमि बंजर हो गई है। मरुस्थलीय क्षेत्रों की बालू अजमेर, नागोर, सीकर तथा जयपुर जिलों में तेजी से फैल रही है। मिट्टी के कटाव के कारण एक ओर जहाँ मूल क्षेत्र की उपयुक्त मिट्टी नष्ट होती है, वहीं दूसरी ओर यह मिट्टी जिस क्षेत्र में भी पहुँचती है, वहाँ भी समस्या उत्पन्न करती है। मरुस्थलीय मिट्टी के विस्तार से अनेक उपजाऊ क्षेत्र नष्ट हो रहे हैं, इसी प्रकार उपजाऊ मिट्टी के कटाव से नदी क्षेत्रों में अत्यधिक निक्षेप की समस्या उत्पन्न हो रही है। अतः मिट्टी के कटाव प्रत्येक दशा में कुप्रभाव (अनुर्वरता) उत्पन्न करता है। मिट्टी कटाव को वैज्ञानिकों ने रंगती हुई मृत्यु’ की संज्ञा प्रदान की है।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1. भारत में मिट्टियों के वितरण एवं महत्त्व की विवेचना कीजिए।

या भारत की मिट्टियों का वर्गीकरण कीजिए और उनमें से किसी एक की विशेषताओं, विस्तार और कृषि के लिए उसकी उपयुक्तता पर प्रकाश डालिए।

या भारत में मिट्टी के प्रकारों का उल्लेख कीजिए तथा काली मिट्टी के वितरण तथा विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

या भारत में पायी जाने वाली प्रमुख मिट्टियों का वर्णन कीजिए।

उत्तर-मिट्टी भारतीय कृषक की अमूल्य सम्पदा है जिस पर सम्पूर्ण कृषि-उत्पादन निर्भर करता है। डॉ० बैनेट के अनुसार, “मिट्टी भू-पृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों अथवा वनस्पति के योग से बनती है।” मिट्टियों की रचना चट्टानों के विखण्डन के फलस्वरूप होती है जिसमें अनेक रासायनिक तत्त्व एवं जीवांश मिले होते हैं। तापमान, वर्षा, वायु एवं वनस्पति का चट्टानों पर प्रभाव पड़ता है। जिससे स्थानीय मिट्टियों का निर्माण होता है। अपरदन के कारकों द्वारा मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचा दी जाती है। मिट्टी की उर्वरता तथा समृद्ध कृषि अर्थव्यवस्था सघन जनसंख्या के पोषण में सक्षम होती है। भारत के विशाल मैदान तथा तटीय क्षेत्रों की उपजाऊ मिट्टी उन्नतशील कृषि को प्रोत्साहन देती है।

भारत में मिट्टियों का वर्गीकरण एवं वितरण

मिट्टियों का वर्गीकरण अनेक भारतीय तथा विदेशी विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। परम्परागत दृष्टिकोण से भारतीय मिट्टियों का विभाजन कछारी, लाल, काली (रेगड़), लैटेराइट आदि में किया जाता है। भौगोलिक दृष्टिकोण से मिट्टियों को विभाजन प्राकृतिक रचना तथा उनकी विशेषताओं के आधार पर किया जा सकता है। इस आधार पर भारतीय मिट्टियों को निम्नलिखित चार भागों में विभाजित किया जा सकता है(1) हिमालय पर्वतीय प्रदेश की मिट्टियाँ, (2) विशाल मैदान की मिट्टियाँ, (3) प्रायद्वीपीय पठार की मिट्टियाँ एवं (4) अन्य मिट्टियाँ।

(1) हिमालय पर्वतीय प्रदेश की मिट्टियाँ

हिमालय पर्वतीय प्रदेश में अनेक प्रकार की मिट्टियाँ पायी जाती हैं। पर्वतीय मिट्टियाँ नदियों की घाटियों तथा पहाड़ी ढालों पर अधिक गहरी हैं। ढालों पर हल्की बलुई, छिद्रमय मिट्टियाँ पायी जाती हैं जिसमें जीवांश कम मात्रा में पाये जाते हैं। पर्वतीय मिट्टियों की रचना, कणों के आकार एवं कृषि-उत्पादन के दृष्टिकोण से इन्हें निम्नलिखित भागों में बाँटा जा सकता है–

(i) चूना एवं डोलोमाइट से निर्मित मिट्टियाँ–हिमालय पर्वतीय प्रदेश में चूना एवं डोलोमाइट पाये जाने वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टियाँ पायी जाती हैं। वर्षा की अधिकता के कारण चूने का अधिकांश भाग इस मिट्टी के साथ बह जाता है। चूने का थोड़ा-सा अंश भूमि पर रह जाने के कारण भूमि अनुत्पादक हो जाती है। इसमें चीड़ एवं साल के वृक्ष बहुतायत में उगते हैं।

(ii) चाय की मिट्टी-मध्य हिमालय के पर्वतीय ढालों पर मिट्टी में वनस्पति अंशों की अधिकता होती है। इसमें लोहांश की मात्रा अधिक तथा चूने का अंश कम होता है; अतः यह मिट्टी चाय-उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। काँगड़ा, देहरादून, दार्जिलिंग तथा असोम के पहाड़ी ढालों पर चाय की मिट्टी अधिक पायी जाती है।

(iii) पथरीली मिट्टी-हिमालय के दक्षिणी भागों में पथरीली मिट्टी अधिक पायी जाती है। नदियों ने इस मिट्टी को निचले ढालों पर जमा कर दिया है। इसके कण मोटे होते हैं तथा इसमें बालू एवं कंकड़-पत्थर के टुकड़े भी मिले होते हैं।

(iv) टर्शियरी मिट्टी-इस मिट्टी की गहराई कम होती है, परन्तु यह काफी उपजाऊ होती है। यह मिट्टी घाटियों में एकत्रित होती रहती है, जो दून एवं कश्मीर घाटियों में पायी जाती है। इसमें चाय, चावल एवं आलू उगाया जाता है।।

(2) विशाल मैदान की मिट्टियाँ

विशाल मैदान में सर्वत्र कांप (जलोढ़) मिट्टी का विस्तार है। यह मिट्टी कृषि-उत्पादन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसका विस्तार 7.5 लाख वर्ग किमी क्षेत्र पर है। इसी कारण इस क्षेत्र में सघन जनसंख्या निवास करती है। काँप मिट्टियाँ हिमालय पर्वत से निकलने वाली सिन्धु, गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं उनकी सहायक नदियों द्वारा लाई गयी अवसाद से निर्मित हुई हैं। यह मिट्टी हल्के भूरे रंग की होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और वनस्पति के अंशों की कमी होती है तथा सिलिका एवं चूने के अंशों की प्रधानता होती है। यह मिट्टी पीली दोमट है। कुछ स्थानों पर यह चिकनी एवं बलुई होती है। विशाल मैदान की मिट्टियों को वर्षा की भिन्नता, क्षारीय गुणों, बालू एवं चीका की भिन्नता के आधार पर निम्नलिखित भागों में बाँटा जा सकता। है

(i) पुरातन काँप-इसे बाँगर मिट्टी के नाम से भी पुकारा जाता है। इस मिट्टी का विस्तार उन क्षेत्रों में है जहाँ नदियों की बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। इसमें कहीं-कहीं कंकड़ भी पाये जाते हैं। खुरदरे एवं बड़े कणों वाली मिट्टी को भूड़ कहते हैं। इस मिट्टी में गन्ना एवं गेहूँ अधिक उगाया जाता है।

(ii) नवीन काँप-इसे खादर मिट्टी भी कहा जाता है। यह मिट्टी रेतीली एवं कम कंकरीली होती है। इस मिट्टी के क्षेत्रों में प्रति वर्ष बाढ़े आती हैं तथा उनके द्वारा नवीन काँप मिट्टी बिछती रहती है। इस मिट्टी में नमी धारण करने की शक्ति अधिक होती है। कहीं-कहीं पर दलदल भी होती हैं। इसमें पोटाश, फॉस्फोरस, चूना एवं जीवांशों की मात्रा अधिक होती है।।

(iii) डेल्टाई काँप-यह मिट्टी नदियों के डेल्टा में पायी जाती है। यहाँ नदियाँ नवीन काँप मिट्टी का जमाव करती रहती हैं; अतः यह मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती है। इस मिट्टी के कण बहुत ही बारीक होते हैं। जिन फसलों को अधिक जल की आवश्यकता होती है, उनमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। चावल, जूट, तम्बाकू, गेहूँ, तिलहन आदि इस मिट्टी की प्रमुख फसलें हैं। विशाल मैदान के दक्षिण-पश्चिम में मरुस्थलीय अथवा रेतीली मिट्टी पायी जाती है। वर्षा की कमी के कारण इसमें नमी की मात्रा कम होती है। जल की कमी के कारण यह मिट्टी अनुपजाऊ होती है।

(3) प्रायद्वीपीय पठार की मिट्टियाँ

प्रायद्वीपीय पठार प्राचीन एवं रवेदार चट्टानों से निर्मित हैं। प्रायद्वीपीय पठार की मिट्टियों को निम्नलिखित समूहों में बाँटा जा सकता है

(i) काली मिट्टी–इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी चट्टानों के अपरदन से हुआ है; अतः इसका रंग काला है। इस मिट्टी में लोहा, मैग्नीशियम, चूना, ऐलुमिनियम तथा जीवांशों की मात्रा अधिक होती है। यह काली, चिकनी तथा बारीक कणों से युक्त मिट्टी है, जिसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक है। वर्षा होने पर यह चिपचिपी-सी हो जाती है तथा सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। इन दरारों के द्वारा ऑक्सीजन पर्याप्त गहराई तक प्रवेश कर जाती है। भारत में काली मिट्टी का विस्तार प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी-पश्चिमी भाग में लगभग 5 लाख वर्ग किमी क्षेत्र पर पाया जाता है। इस मिट्टी का विस्तार उत्तर में गुना (मध्य प्रदेश) से दक्षिण में बेलगाम (कर्नाटक) तक और पश्चिम में काठियावाड़ (गुजरात) से पूरब में अमरकण्टक (मध्य प्रदेश) तक है। अत: गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक की ये प्रमुख कृषि मिट्टियाँ हैं। राजस्थान में बूंदी एवं टोंक जिलों में तथा उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड के भाग में भी ये मिट्टियाँ पायी जाती हैं।

इस सम्पूर्ण प्रदेश की नदी-घाटियों में गहरी और उपजाऊ मिट्टियाँ पायी जाती हैं तथा पहाड़ी ढालों पर मिट्टियाँ छिछली और कम उपजाऊ हैं। काली मिट्टी का कृषि के लिए विशेष महत्त्व है। इस मिट्टी की प्रमुख फसल कपास है। इसी कारण इसे कपास की काली मिट्टी कहा जाता है। कपास के अतिरिक्त इस मिट्टी में चावल, गन्ना, सब्जियाँ, फल, ज्वार-बाजरा, मूंगफली, तम्बाकू और सोयाबीन भी पैदा किया जाता है। इन मिट्टियों को सिंचाई की पूर्ण सुविधा उपलब्ध नहीं है; अतः फसलों की प्रति हेक्टेयर उपज अपेक्षाकृत कम है।

विशेषताएँ-(क) यह मिट्टी काले रंग की होती है।

(ख) इस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। वर्षा होने पर यह चिपचिपी हो जाती

(ग) सूखने पर इस मिट्टी में 10 से 15 सेमी तक चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं।

(घ) इस मिट्टी में कैल्सियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम तत्त्वों की मात्रा अधिक होती है।

(ङ) यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। इसमें जुताई भी कम करनी पड़ती है तथा यह शीघ्र ही भुरभुरी हो जाती है।

(ii) लाल व पीली मिट्टियाँ–यह मिट्टी लाल, पीले या भूरे रंग की होती है, परन्तु इसमें लाल रंग की अधिकता होती है। इस मिट्टी में लोहे का अंश अधिक होने के कारण इसका रंग लाल होता है। इस मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट, नीस व शिस्ट जैसी प्राचीन आग्नेय शैलों के टूटने से हुआ है। दक्षिण भारत में यह मिट्टी लगभग 2 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में फैली है। यह मिट्टी चिकने कणों से युक्त होती है। इसमें फॉस्फोरस, पोटाश, नाइट्रोजन, चूना तथा ह्यूमस की कमी पायी जाती है, किन्तु लोहा, ऐलुमिनियम व चूना यथेष्ट मात्रा में होता है। इस मिट्टी में मोटे अनाज अधिक उगाये जाते हैं, जिसमें बाजरे का स्थान सर्वोपरि है। ऊँचे ढालों पर इन मिट्टियों में मूंगफली व आलू तथा घाटियों में गन्ना भी पैदा किया जाता है। भारत में इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के दक्षिण-पूर्वी भागों, तमिलनाडु, मेघालय, ओडिशा, पश्चिम बंगाल राज्यों एवं छोटा नागपुर के पठार पर है। उत्तर प्रदेश राज्य के बाँदा, झाँसी, ललितपुर, मिर्जापुर एवं हमीरपुर जिलों में भी यह मिट्टी पायी जाती है।

विशेषताएँ-(क) यह मिट्टी लाल से चॉकलेटी रंग की शुष्क तथा कुछ अनुपजाऊ होती है।

(ख) निम्न भू-भागों में ये मिट्टियाँ दोमटी होती हैं और ऊँची भूमि पर बिखरी हुई कंकड़ों के समान होती हैं।

(ग) ढीले गठन की होने के कारण इस मिट्टी में जलधारण शक्ति कम होती है, अतः इसमें बिना सिंचाई के अच्छी खेती नहीं की जा सकती।

(घ) इस मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है; अत: वर्षा ऋतु में लोहा ऑक्साइड के रूप में • मिट्टी के ऊपर आ जाता है।

(ङ) इस मिट्टी में मोटे कण तथा अघुलनशील तत्त्व अधिक मिले होते हैं।

(iii) लैटेराइट मिट्टी-इस मिट्टी का रंग लाल या पीला होता है। मानसूनी जलवायु की विशिष्टता के कारण ये मिट्टियाँ 200 सेमी से अधिक वार्षिक वर्षा वाले ऊँचे पर्वतीय ढालों पर उत्पन्न होती हैं। यह मिट्टी सिलिका तथा लवण कणों से युक्त होती है। इसमें मोटे-मोटे कण तथा कंकड़-पत्थरों को बाहुल्य होता है। इस मिट्टी में चूना, फॉस्फोरस एवं पोटाश कम पाया जाता है, किन्तु वनस्पति का अंश यथेष्ट मात्रा में होता है। भारत में लैटेराइट मिट्टी 1.5 लाख वर्ग किमी क्षेत्र पर फैली हुई है। वर्षा होने पर यह मिट्टी मुलायम हो जाती है, परन्तु सूखने पर कठोर हो जाती है। उर्वरकों की सहायता से इसमें चावल, गन्ना, काजू, चाय, रागी, कहवा तथा रबड़ की कृषि की जाती है। लैटेराइट मिट्टी कर्नाटक, केरल, राजमहल की पहाड़ियों, महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों, ओडिशा, आन्ध्र प्रदेश, असोम तथा मेघालय के कुछ भागों में पायी जाती है। वास्तव में ये मिट्टियाँ पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, राजमहल की पहाड़ियों, मेघालय और असोम की पहाड़ियों के ढालों पर विस्तृत हैं।

विशेषताएँ—(क) यह मिट्टी ईंट के रंग जैसी लाल या गहरे भूरे रंग की होती है।

(ख) इसमें मोटे कण तथा कंकड़-पत्थर अधिक पाये जाते हैं।

(ग) यह मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं है।

(घ) इस मिट्टी में नाइट्रोजन, चूना तथा फॉस्फोरस की मात्रा बहुत कम होती है। .

(4) अन्य मिट्टियाँ

(i) पीट मिट्टियाँ–आर्दै प्रदेशों में सड़ी हुई वनस्पति से पीट मिट्टी का निर्माण होता है। इनका निर्माण जैविक पदार्थों के एकत्रण से हुआ है। केरल एवं तमिलनाडु के कुछ भागों में यह मिट्टी पायी जाती है। यह मिट्टी काली, भारी एवं अम्लीय होती है। इसमें धान उगाया जाता है।

(ii) दलदली मिट्टियाँ–समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में नदियों एवं झीलों के सूखने से तथा प्राकृतिक वनस्पति के सड़ने से इन मिट्टियों का निर्माण हुआ है। इसमें लोहे एवं जीवांशों की अधिक मात्रा होने के कारण इसका रंग कुछ नीला होता है। ओडिशा एवं तमिलनाडु के दक्षिणी-पूर्वी समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों, पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन डेल्टा तथा उत्तरी बिहार के मध्यवर्ती क्षेत्रों में इस मिट्टी का

विस्तार पाया जाता है।

(iii) मरुस्थलीय मिट्टियाँ-मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होने के कारण यहाँ ऊसर, थूर तथा कल्लर जैसी मिट्टियाँ पायी जाती हैं। यह मिट्टी लवण एवं क्षारीय गुणों से युक्त होती है। इस मिट्टी में सोडियम, कैल्सियम व मैग्नीशियम तत्त्वों की प्रधानता होती है, जिससे यह अनुपजाऊ हो गयी। है। इसमें नमी एवं वनस्पति के अंश नहीं पाये जाते। इसमें सिंचाई करके केवल मोटे अनाज ही उगाये जाते हैं। यह मिट्टी सरन्ध्र होती है। इस मिट्टी में बालू के ढेर दिखलाई पड़ते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा दक्षिणी पंजाब एवं हरियाणा राज्यों में पायी जाती है।

विशेषताएँ—(क) इस मिट्टी में बालू के मोटे कणों की प्रधानता होती है।

(ख) इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अत्यधिक कम होती है।।

(ग) यह मिट्टी बहुत अधिक अनुपजाऊ है।

(घ) इस मिट्टी में जल गहराई तक प्रवेश कर जाता है।

(ङ) इस मिट्टी में जल की अधिक आवश्यकता होती है।

(च) आर्थिक दृष्टि से मरुस्थलीय मिट्टियाँ उपयोगी नहीं होतीं, परन्तु इनमें सिंचाई द्वारा मोटे अनाज उगाये जा सकते हैं।

(iv) नमकीन या खारी मिट्टियाँ–विशाल मैदान के बहुत से भागों में मिट्टी की ऊपरी परत पर सफेद रंग की परत-सी जम जाती है जिससे भूमि अनुपजाऊ हो जाती है। इसे ‘ऊसर’ या ‘कल्लर’ के नाम से पुकारा जाता है। इस मिट्टी में कैल्सियम, मैग्नीशियम तथा सोडियम लवणों की मात्रा अधिक होती है। इन लवणों की तह मिट्टी की ऊपरी परत पर जम जाती है जिसे रह’ कहते हैं।

(v) वन मिट्टियाँ–वन मिट्टियों की रचना वन प्रदेश में जैविक तत्त्वों के एकत्रण से होती है। सामान्यतया ये मिट्टियाँ दो प्रकार की होती हैं–(अ) प्रथम प्रकार की मिट्टियों का निर्माण जीवांशों को अम्लीय रूप में बदलने से होता है, जिनमें मूल सामग्री की कमी होती है। (ब) इन मिट्टियों का निर्माण हल्की अम्लीय स्थिति में होता है। इनमें मूल सामग्री की अधिकता होती है जिससे भूरी

मिट्टियों का निर्माण होता है। देश के वन प्रदेशों में इस प्रकार की मिट्टियाँ पायी जाती हैं।

प्रश्न 2. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए

(क) शुष्क मृदा, (ख) लवण मृदा, (ग) पीटमय मृदा, (घ) वन मृदा।

उत्तर-(क) शुष्क मृदा

शुष्क मृदाओं का रंग लाल से लेकर किशमिशी तक होता है। यह मिट्टी संरचना की दृष्टि से बलुई और प्रकृति से लवणीय होती है। कुछ क्षेत्रों में इसमें नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए मिट्टी को वाष्पीकृत करके नमक प्राप्त किया जाता है। शुष्क जलवायु, उच्च तापमान और तीव्र गति से वाष्पीकरण के कारण इस मृदा में नमी और ह्यूमस कम होते हैं। इसमें नाइट्रोजन अपर्याप्त और फॉस्फेट सामान्य मात्रा में होता है। नीचे की ओर चूने की मात्रा के बढ़ते जाने के कारण निचले संस्तरों में कंकड़ों की परतें पाई जाती हैं। मृदा के निम्न संस्तर में कंकड़ों की परत बनने के कारण पानी का रिसाव सीमित हो जाता है। यह मृदा विशिष्ट शुष्क स्थलाकृति वाले पश्चिमी राजस्थान में अभिलाक्षणिक रूप से विकसित हुई है। यह मृदा अनुर्वर है, क्योंकि इनमें ह्यूमस और जैव पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं।

(ख) लवण मृदा ।

मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा की कमी के कारण ऊसर, रॉकड, थुर तथा कल्लर जैसी अनुर्वर मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ये मिट्टियाँ लवण एवं क्षारीय गुणों से युक्त होती हैं। इसलिए इनको लवण मृदा कहते हैं। इस मिट्टी में सोडियम, कैल्सियम, मैग्नीशियम तत्त्वों की प्रधानता होती है, जिससे यह अनुपजाऊ हो गई है। इसमें नमी एवं वनस्पति के अंश नहीं पाए जाते हैं। इनमें सिंचाई कर केवल मोटे अनाज, मूंगफली व दलहन ही उगाए जाते हैं। यह मिट्टी सरन्ध्र होती है। यह मिट्टी कोमल एवं प्रवेश्य होती है। इसमें बालू के ढेर दिखाई पड़ते हैं। इस मिट्टी का विस्तार 1.14 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर मिलता है। मरुस्थलीय मिट्टी पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा दक्षिणी पंजाब एवं दक्षिण-पश्चिमी हरियाणा राज्यों में पाई जाती है। इस मृदा में निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं

- इस मिट्टी में बालू के मोटे कणों की प्रधानता होती है।

- इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अत्यधिक कम होती है।

- यह मिट्टी अपेक्षाकृत अनुपजाऊ होती है।

- इस मिट्टी में जल गहराई तक प्रवेश कर जाता है।

- इस मिट्टी को जल की अधिक आवश्यकता होती है।

- आर्थिक दृष्टि से मरुस्थलीय मिट्टी उपयोगी नहीं होती, परन्तु इसमें सिंचाई द्वारा मोटे अनाज ऋगाए जा सकते हैं।

(ग) पीटमय मृदा

यह मृदा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ वनस्पति की वृद्धि अच्छी हो। अत: इन क्षेत्रों में मृत जैव पदार्थ बड़ी मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं, जो मृदा को ह्युमस और जैव तत्त्व पर्याप्त मात्रा में प्रदान करते हैं। इस मृदा में जैव तत्त्व 40 से 50 प्रतिशत तक होते हैं। यह मृदा सामान्यत: गाढे काले रंग की होती है। अनेक स्थानों पर यह क्षारीय भी है। यह मृदा मुख्यतः बिहार के उत्तरी भाग, उत्तराखण्ड के दक्षिणी भाग, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों, ओडिशा और तमिलनाडु में पाई जाती है।

(घ) वन मृदा

वन मृदा पर्याप्त वर्षा वाले वन क्षेत्रों में बनती है। इसके लिए पर्वतीय पर्यावरण अनुकूल क्षेत्र है। इस पर्यावरण में परिवर्तन के अनुसार मृदाओं का गठन और संरचना बदलती रहती है। घाटियों में यह दुमटी और पांशु होती है तथा ऊपरी ढालों पर यह मोटे कणों वाली होती है। अपने प्राकृतिक गुणों व गठन के कारण फसलों, पौधों और वनस्पति की वृद्धि के लिए यह मिट्टी सर्वोत्तम होती है।

We hope the UP Board Solutions for Class 11 Geography: Indian Physical Environment Chapter 6 Soils (मृदा) help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 11 Geography: Indian Physical Environment Chapter 6 Soils (मृदा), drop a comment below and we will get back to you at the earliest.