UP Board Solutions for Class 11 Pedagogy Chapter 1 Meaning, Definition, Importance, Need and Utility of Education (शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, महत्त्व, आवश्यकता एवं उपयोगिता) are the part of UP Board Solutions for Class 11 Pedagogy. Here we have given UP Board Solutions for Class 11 Pedagogy Chapter 1 Meaning, Definition, Importance, Need and Utility of Education (शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, महत्त्व, आवश्यकता एवं उपयोगिता).

| Board | UP Board |

| Textbook | NCERT |

| Class | Class 11 |

| Subject | Pedagogy |

| Chapter | Chapter 1 |

| Chapter Name | Meaning, Definition, Importance, Need and Utility of Education (शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, महत्त्व, आवश्यकता एवं उपयोगिता) |

| Number of Questions Solved | 58 |

| Category | UP Board Solutions |

UP Board Solutions for Class 11 Pedagogy Chapter 1 Meaning, Definition, Importance, Need and Utility of Education (शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, महत्त्व, आवश्यकता एवं उपयोगिता)

विरत उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

शिक्षा की परिभाषा निर्धारित कीजिए तथा शिक्षा की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।

उतर:

शिक्षा एक व्यापक प्रक्रिया है, जिसका घनिष्ठ सम्बन्ध सम्पूर्ण मानव-जीवन से है। शिक्षा के वास्तविक अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अनेक विद्वानों ने अपने-अपने ढंग से शिक्षा की परिभाषाएँ प्रतिपादित की हैं।

शिक्षा की परिभाषाएँ

(Definitions of Education)

पाश्चात्य एवं भारतीय शिक्षाशास्त्रियों ने शिक्षा को भिन्न-भिन्न रूपों में परिभाषित किया है, जिनमें कुछ महत्त्वपूर्ण परिभाषाओं का विवेचन निम्नलिखित हैसुकरात के अनुसार, “शिक्षा का अर्थ संसार के उन सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना है जो व्यक्तियों के मस्तिष्क में स्वभावतः निहित होते हैं।”

- प्लेटो के अनुसार, “शिक्षा एक शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है।”

- अरस्तू के अनुसार, “स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास ही शिक्षा है।”

- फ्रॉबेल के अनुसार, “शिक्षा छह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर प्रकट होती हैं।”

- काण्ट के अनुसार, “शिक्षा व्यक्ति की उस सब पूर्णता का विकास है, जिसकी उसमें क्षमता है।”

- पेस्टालॉजी के अनुसार, “शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण तथा प्रगतिशील विकास है।”

- टी० पी० नन के अनुसार, “शिक्षा बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है, जिसके द्वारा यह यथाशक्ति मानव-जीवन को मौलिक योगदान कर सके।”

- जेम्स के अनुसार, “शिक्षा कार्य-सम्बन्धी अर्जित आदतों का संगठन है, जो व्यक्ति को उसके भौतिक और सामाजिक वातावरण में उचित स्थान देती है।”

- टी० रेमण्ट के अनुसार, “शिक्षा विकास का वह क्रम है, जिसके द्वारा मनुष्य स्वयं को शैशवावस्था से परिपक्वावस्था तक आवश्यकतानुसार भौतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है।”

बटलर के अनुसार, “शिक्षा प्रजाति की आध्यात्मिक निष्पत्ति के साथ व्यक्ति का क्रमिक अनुकूलन है।”

स्वामी विवेकानन्द के अनुसार, “शिक्षा मानव के अन्तर में निहित दैवीय भाव की अभिव्यक्ति है।”

रवीन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार, “उच्चतम शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचना ही नहीं देती, वरन् हमारे जीवन को प्रत्येक अस्तित्व के अनुकूल बनाती है।”

महात्मा गांधी के अनुसार, “शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंश का प्रकटीकरण है।”

एस० राधाकृष्णन के अनुसार, “शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए।”

परिभाषाओं की समीक्षा उपर्युक्त परिभाषाओं में विभिन्न शिक्षाशास्त्रियों ने शिक्षा को अपने-अपने दृष्टिकोण से परिभाषित करने का प्रयास किया है। कुछ परिभाषाएँ शिक्षा को जन्मजात शक्तियों को व्यक्त करने की प्रक्रिया बताती हैं, कुछ के अनुसार यह बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करती है। कुछ विचारकों ने शिक्षा को समूह में परिवर्तन उत्पन्न करने के अर्थ में, तो कुछ ने वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की दृष्टि से परिभाषित किया है। प्रत्येक परिभाषा शिक्षा के एक विशेष पक्ष पर बल देती है, जिसके फलस्वरूप इन परिभाषाओं में अत्यधिक विविधता दृष्टिगोचर होती है। वस्तुतः शिक्षा के विस्तृत अर्थ, दृष्टिकोण एवं कार्यों की तुलना में ये सभी परिभाषाएँ अधूरी दिखलायी पड़ती हैं। शिक्षा की सर्वमान्य परिभाषा मानव-जीवन के समस्त पक्षों को समाहित करती है। प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री डॉ० अदावल ने शिक्षा की एक आदर्श परिभाषा इस प्रकार दी है, “शिक्षा वह सविचार प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के विचार तथा व्यवहार में परिवर्तन होता है उसके अपने तथा समाज के कल्याण के लिए। इसमें व्यक्ति, समाज तथा वातावरण सभी के आदर्श सम्मिलित हैं।”

शिक्षा की प्रमुख विशेषताएँ

(Main Features of Education)

आधुनिक विद्वानों ने शिक्षा की प्रक्रिया का विश्लेषण करके शिक्षा के वैज्ञानिक अर्थ को स्पष्ट किया है। इस अर्थ के अनुसार शिक्षा, वैज्ञानिक पद्धति का अंनुसरण करके व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। वैज्ञानिक अर्थ की स्पष्टता शिक्षा-प्रक्रिया की निम्नलिखित विशेषताओं से होती है

- आजीवन चलने वाली प्रक्रिया-शिक्षा जीवन-पर्यन्त चलने। शिक्षा की प्रमुख विशेषता प्रक्रिया है, जिसके अन्तर्गत व्यक्ति नये अनुभवी आजीवन चलने वाली प्रक्रिया से अपने ज्ञान में अभिवृद्धि करता है।

- अन्तर्निहित शक्तियों का विकास-शिक्षा के माध्यम से दिमखी प्रक्रिया बालक की अन्तर्निहित शक्तियों का विकास होता है।

- द्विमुखी प्रक्रिया-कुछ विद्वानों के अनुसार शिक्षा एक सामाजिक विकास द्विमुखी प्रक्रिया है, जिसके अन्तर्गत दो महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व शिक्षा परिवर्तनशीलता प्रदान करने वाला (शिक्षक) और शिक्षा प्राप्त करने वाली (विद्यार्थी), त्रिपक्षीय प्रक्रिया सम्मिलित हैं। ये दोनों व्यक्तित्व एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं।

- गतिशीलता- शिक्षा कोई जड़ वस्तु नहीं, अपितु जीवन की गतिशील प्रक्रिया है। इसके द्वारा शिक्षार्थी प्रतिक्षण प्रगति करता हुआ अपने व्यक्तित्व का विकास करता है।

- सामाजिक विकास- शिक्षा द्वारा मनुष्य का सामाजिक विकास होता है। वह समाज के प्राणियों के बीच रहकर नये अनुभवों द्वारा सीखता है। वस्तुतः सामाजिक प्रगति उचित शिक्षा पर ही निर्भर है।

- परिवर्तनशीलता-व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन शिक्षा के माध्यम से ही लाये जा सकते हैं। अतः शिक्षा में परिवर्तनशीलता का गुण निहित है।

- त्रि-पक्षीय प्रक्रिया-जॉन डीवी (John Dewy) ने शिक्षा को त्रि-पक्षीय प्रक्रिया माना है। शिक्षा में शिक्षक और विद्यार्थी के अलावा एक तीसरा महत्त्वपूर्ण पक्ष भी है और वह है ‘पाठ्यक्रम।

प्रश्न 2.

मानव-जीवन में शिक्षा की आवश्यकता को विस्तारपूर्वक स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

शिक्षा की आवश्यकता

(Need of Education)

मानव-जीवन में शिक्षा की आवश्यकता का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है।

1. अधिगम या सीखने के लिए प्रकृति ने पशु- पक्षियों के बच्चों को ऐसी शक्ति प्रदान की है कि वे बिना सिखाये अपनी-अपनी क्रियाएँ कर सकते हैं, किन्तु इसके शिक्षा की आवश्यकता। विपरीत मानव-शिशु जन्म से ही असहाय होता है और बिना सिखाये , अधिगम या सीखने के लिए कोई भी कार्य नहीं कर पाता। शिक्षा की प्रक्रिया के अन्तर्गत वह सामंजस्य के लिए अधिगम (सीखना) करता है तथा चलने-फिरने, बोलने और ज्ञानवर्धन के लिए। लिखने-पढ़ने जैसी क्रियाएँ करने लगता है। अतः अधिगम के लिए। शिक्षा अत्यन्त आवश्यक है।

2. सामंजस्य के लिए- सभी जीवधारी अपने वातावरण के ॐ श्रेष्ठ नागरिकता के विकास के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं। मनुष्य भी जन्म से लगातार लिए। वातावरण के साथ सामंजस्य बनाने की चेष्टा करता है। वस्तुतः सामंजस्य तथा अनुकूलन में ही उसके जीवन का अस्तित्व निहित है। लिए जो मनुष्य जितना अधिक अपने वातावरण के साथ सामंजस्य बना नै सन्तुलित एवं सर्वांगीण विकास लेता है, वह जीवन में उतना ही अधिक सफल होता है। वातावरण के के लिए साथ सामंजस्य स्थापित करने के इस कार्य में शिक्षा अत्यधिक जीवन की प्रगति के लिए। सहायक है। अत: हम कह सकते हैं कि सामंजस्य स्थापित करने के लिए शिक्षा आवश्यक है।

3. ज्ञानवर्धन के लिए- ज्ञानविहीन मनुष्य का जीवन पशु के समान है। ज्ञान पाकर वह पशुता से ऊपर उठकर मनुष्यत्व और फिर देवत्व की ओर बढ़ता है। शिक्षा की उचित पद्धति के माध्यम से मनुष्य को वांछित ज्ञान प्राप्त होता है, जिसके प्रभाव से उसे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यावहारिक कार्यों के लिए दिशा मिलती है। उपयोगी एवं सुन्दर जीवन के लिए ज्ञान चाहिए और ज्ञान के लिए शिक्षा आवश्यक है।

4. कार्यक्षमता के विकास के लिए- मनुष्य को अपने जीवन काल में अनेक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए समुचित कार्यक्षमता की आवश्यकता होती है। शिक्षा के माध्यम से मनुष्य में अपनी आवश्यकता तथा परिस्थितियों के अनुकूल कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है। प्रतिकूल दशाओं के विरुद्ध सुनियोजित संघर्ष करने तथा उन पर विजय प्राप्त करने हेतु पर्याप्त कार्यक्षमता अर्जित करने की दृष्टि से उचित शिक्षा आवश्यक है।

5. जीविकोपार्जन के लिए- अपने व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन में विभिन्न आवश्यकताओं की । पूर्ति के लिए मनुष्यों को धन की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए वे उपयुक्त आजीविका की तलाश करते हैं। शिक्षा मनुष्य को किसी निश्चित क्षेत्र में सेवा, व्यवसाय, उद्यम अथवा कारोबार के लिए तैयार करती है तथा उसकी रुचि के अनुसार उपयुक्त आजीविका खोजने हेतु निर्देशन प्रदान करती है। प्रतिस्पर्धा तथा प्रतियोगिता के इस युग में शिक्षा ही आजीविका तथा धनोपार्जन का सर्वोत्तम माध्यम है। अतः स्पष्ट है कि जीविकोपार्जन के लिए भी शिक्षा आवश्यक है।

6. श्रेष्ठ नागरिकता के विकास के लिए- भारत एक प्रजातान्त्रिक देश है और प्रजातन्त्र की सफलता के लिए देशवासियों में श्रेष्ठ नागरिकता के गुण विद्यमान होने चाहिए। श्रेष्ठ नागरिक में राष्ट्र की सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं के निरपेक्ष तथा न्यायपूर्ण समाधान की क्षमता होती है, जिसके लिए स्पष्ट विचार, अनुशासन, सहयोग, भ्रातृत्व-भाव, देश-प्रेम, सामाजिक चेतना तथा नैतिक शुद्धता जैसे गुणों की आवश्यकता … होती है। बालकों में श्रेष्ठ नागरिकता के विभिन्न गुणों का विकास केवल शिक्षा द्वारा ही हो सकता है।

7. व्यक्तिगत तथा सामाजिक हित के लिए- मनुष्य जिन मूल-प्रवृत्तियों के साथ जन्म लेता है, वे उसके व्यवहार को प्रेरित तो करती हैं, किन्तु उन्हें सभ्यता तथा व्यक्तिगत व सामाजिक हित की दृष्टि से उत्तम नहीं कहा जा सकता। शिक्षा इन मूल-प्रवृत्तियों को सुन्दर व स्थायी भावों में बदलकर उन्हें व्यक्ति तथा समाज के लिए उपयोगी बनाती है, जिसके परिणामस्वरूप मनुष्य सुखी, सभ्य, कल्याणकारी एवं सामाजिक जीवन व्यतीत कर पाता है। इस प्रकार मनुष्य का व्यक्तिगत तथा सामाजिक हित शिक्षा में ही निहित है।

8. सन्तुलित एवं सर्वांगीण विकास के लिए- मानव-जीवन के तीन प्रमुख पक्ष हैं—शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। मनुष्य के व्यक्तित्व को सन्तुलित रूप से विकसित करने के लिए इन तीनों ही पक्षों पर समान रूप में ध्यान देने की जरूरत होती है। शिक्षा ही एक ऐसी सविचार, गतिशील तथा जीवन-पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से मानव व्यक्तित्व का स्वाभाविक, सन्तुलित तथा सर्वांगीण विकास हो सकता है।

9. जीवन की प्रगति के लिए- वर्तमान जीवन अत्यन्त जटिल एवं गतिशील है। आधुनिक विश्व के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रगतिशील जीवन एक अनिवार्य शर्त है और ऐसे जीवन के लिए समाज की संरचना, कार्य-पद्धति तथा समूचे वातावरण का ज्ञान आवश्यक है। शिक्षा के अभाव में हम यह ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। इसी कारणवश जॉन डीवी ने कहा है, “शिक्षा जीवन के लिए अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि बिना शिक्षा के जीवन की प्रगति नहीं हो सकती।

10. शिक्षा ही जीवन है- शिक्षा का क्षेत्र कुछ ही लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को शिक्षा की आवश्यकता होती है अतः शिक्षा सर्वसाधारण के लिए आवश्यक है। जीवन की प्रत्येक अवस्था में शिक्षा को आवश्यक कहा गया है। यही कारण है कि कुछ विचारकों ने जीवन और शिक्षा में कोई भेद नहीं माना है। उनका कहना है, “शिक्षा जीवन है और जीवन शिक्षा है।” वास्तव में शिक्षा, जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

प्रश्न 3.

मानव-जीवन में शिक्षा की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

शिक्षा की उपयोगिता

(Utility of Education)

आधुनिक मानव के सभ्य तथा सुसंस्कृत जीवन का रहस्य शिक्षा में निहित है। शिक्षा के माध्यम से आदिमानव के आचार-विचार, रहन-सहन तथा दृष्टिकोण में उत्तरोत्तर परिवर्तन आया और उसे पृथ्वी का श्रेष्ठ एवं विवेकशील प्राणी समझा गया। जहाँ एक ओर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में मानव की उपलब्धियाँ शिक्षा की उपयोगिता को सिद्ध करती हैं, वहीं दूसरी और शिक्षा की उपयोगिता के विषय में सभी विद्वान् एकमत हैं। संक्षेप में, शिक्षा की निम्नलिखित उपयोगिताएँ हैं।

1. अन्तःशक्तियों का विकास- शिक्षा बालक की अन्त:शक्तियों को विकसित करने की उत्तम प्रक्रिया है। शिक्षा के अभाव में उसकी ये शक्तियाँ अविकसित रह जाती हैं। शिक्षा बालक के व्यवहार का परिमार्जन की जन्मजात व स्वाभाविक क्षमताओं एवं योग्यताओं का सम्यक् तथा ) मानवीय गुणों का अभिप्रकाशन समान रूप से इस भाँति विकास करती है कि वह उनका अपने परिवार, जाति, समाज और राष्ट्र के हित में ठीक प्रकार से उपयोग कर सके।

2. व्यवहार का परिमार्जन- शिक्षा बालक के व्यवहार को समाज की परिस्थितियों के अनुकूल बनाती है। इसके लिए बालक के व्यवहार में परिवर्तन तथा परिमार्जन की आवश्यकता महसूस की जाती है। बालक को सामाजिक व्यवहार के सभी अंगों का ज्ञान भी होना चाहिए। सामाजिक व्यवहार के योग्य बनाने की दृष्टि से उसकी रुचियों, आदतों व आदर्शों आदि में वांछित संशोधन का कार्य भी शिक्षा ही करती है। स्पष्टतः व्यवहार-परिमार्जन हेतु शिक्षा अत्यन्त उपयोगी है।

3. मानवीय गुणों का अभिप्रकाशन-मानवीय गुणों से युक्त व्यक्ति ही सही अर्थों में मानव कहलाने का अधिकारी है। शिक्षा के माध्यम से मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा तथा स्वार्थपरता जैसी समाज विरोधी भावनाओं को नियन्त्रित करता है और प्रेम, धैर्य, उदारता, भ्रातृत्व-भाव, सेवा, आत्मविश्वास तथा सामाजिक कल्याण जैसे सद्गुणों का विकास करता है। शिक्षा मानवीय गुणों के अभिप्रकाशन का सर्वोत्तम साधन है।।

4. नैतिक चरित्र का निर्माण-आज समूची दुनिया में नैतिक मूल्यों का ह्रास दिखाई पड़ता है और नैतिकता का प्रायः अभाव हो गया है। चारों तरफ छल-छद्म, फरेब, धोखा, हिंसा, उत्पीड़न तथा शोषण का बोलबाला है। मनुष्य के नैतिक पतन में मानव जाति का कल्याण नहीं हो सकता। शिक्षा, मनुष्य और समाज की समस्त बुराइयों को दूर कर उनमें नैतिकता का समावेश करती है। स्पष्टतः नैतिक चरित्र के निर्माण की दृष्टि से शिक्षा अत्यधिक उपयोगी है।

5. बालक का समाजीकरण-बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षा का महत्त्वपूर्ण योगदान है। सर्वप्रथम बालक माता-पिता के संरक्षण में, बाद में संगी-साथियों तथा शिक्षालयों के सम्पर्क में आकर अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। शिक्षक समाज अपने विश्वास, दृष्टिकोण, मान्यताएँ, कुशलता तथा रीति-रिवाजों को बालक को प्रदान करता है। शिक्षालय तथा अनेक शिक्षा संस्थाएँ बालक को सामाजिक नियन्त्रण को स्वीकार करने में सहयोग देती हैं, जिससे बालक के समाजीकरण में सहायता मिलती है।

6. अधिकार तथा कर्तव्य का ज्ञान शिक्षा बालक को श्रेष्ठ नागरिक का जीवन जीने के लिए तैयार करती है। शिक्षित व्यक्ति अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों से परिचित होता है और उनके उचित पालन द्वारा योग्य नागरिक बनता है। शिक्षा किसी समाज या राष्ट्र के निवासियों में नागरिक व सामाजिक कर्तव्यों की भावना का समावेश कर उसकी प्रगति में सहायक सिद्ध होती है।

7. भावी जीवन की तैयारी शिक्षा बालक को भावी जीवन के लिए तैयार करती है। मनुष्य का जीवन संघर्षपूर्ण है। माँ के आँचल से धरा की गोद तक मनुष्य को जीवन में अनेक कठिनाइयों तथा विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। शिक्षा बालक को नियोजित एवं व्यवस्थित तरीके से धैर्य तथा साहस के साथ जीवन-संग्राम के लिए प्रेरित करती है।

8. संस्कृति का हस्तान्तरण—शिक्षालय समाज में सांस्कृतिक केन्द्र’ कहे जाते हैं। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपने पूर्वजों द्वारा अर्जित एवं संचित सांस्कृतिक विरासत को अपनी भावी सन्तति को हस्तान्तरित करता है। संस्कृति के हस्तान्तरण से समाज के लोगों का आचरण प्रभावित होता है और जनजीवन सुखी, प्रगतिशील और सुसंस्कृत बनता है।

प्रश्न 4.

व्यक्तिगत जीवन में शिक्षा के कार्यों का उल्लेख कीजिए।

या

विद्यार्थी के लिए शिक्षा क्यों अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है?

या

शिक्षा के कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

या

शिक्षा के दो कार्यों के बारे में लिखिए।

उत्तर:

व्यक्तिगत जीवन में शिक्षा के कार्य

(Functions of Education in Personal Life)

व्यक्तिगत जीवन में शिक्षा के कार्य देश-काल एवं समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप निर्धारित और परिवर्तित होते रहे हैं। हमारे समाज की वर्तमान आवश्यकताओं, मूल्यों, उद्देश्यों तथा संरचना को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत जीवन में शिक्षा के निम्नलिखित कार्यों का उल्लेख किया जा सकता है|

1. जन्मजात शक्तियों एवं गुणों का विकास- शिक्षा का मुख्य कार्य मनुष्य की जन्मजात शक्तियों तथा गुणों का सम्यक् विकास करके उसके जीवन को सफल बनाना है। बालक प्रेम, दया, करुणा, सहानुभूति, कल्पना, जिज्ञासा, आत्म-गौरव तथा आत्म-समर्पण जैसी अनेक विशिष्ट शक्तियों व गुणों के साथ जन्म लेता है, जिनके अभिप्रकाशन में शिक्षा की प्रक्रिया का महत्त्वपूर्ण योगदान रहता है।

2. सन्तुलित व्यक्तित्व का विकास- शिक्षा बालक के व्यक्तित्व का सन्तुलित विकास करती है। शिक्षा के माध्यम से बालक के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों-शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सांवेगिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। शिक्षा के इस कार्य को सभी शिक्षाविदों ने महत्त्वपूर्ण माना है। …। फ्रेडरिक ट्रेसी का कथन है, “समस्त शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य व्यक्तित्व के आदर्श की पूर्ण प्राप्ति है। यह आदर्श सन्तुलित व्यक्तित्व है।”

3. चरित्र-निर्माण तथा नैतिकता का विकास-शिक्षा व्यक्ति को चरित्रवान् तथा नैतिक बनाती है। उत्तम चरित्र एवं नैतिकता के अभाव में कोई भी व्यक्ति प्रेम, त्याग, सेवा और बन्धुत्व सदृश मानवीय गुणों से युक्त नहीं हो सकता। अतः आवश्यक है कि शिक्षा बालक में उत्तम नैतिक-चरित्र का निर्माण करे। नैतिक और चारित्रिक गुणों के विकास से ही उसका सर्वांगीण विकास सम्भव है। हरबर्ट (Herbart) ने ठीक ही लिखा है, “शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है।”

4. वयस्क जीवन की तैयारी-प्रसिद्ध विद्वान विलमॉट ने कहा है, “शिक्षा जीवन की तैयारी है।” इसका अभिप्राय यह है कि शिक्षा का कार्य बालक को वयस्क जीवन के लिए भली प्रकार तैयार करना है। वास्तव में शिक्षित व्यक्ति ही विषम परिस्थितियों तथा कठिनाइयों का धैर्यपूर्वक सामना करते हुए जीवन में आगे बढ़ सकता है। बालक वयस्क होकर एक समाज का जिम्मेदार नागरिक बनता है, तब उसके कुछ अधिकार और कर्तव्य होते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया बालक को इन अधिकारों, कर्तव्यों तथा दायित्वों से परिचित कराती हुई भावी जीवन के लिए तैयार करती है।

5. आवश्यकताओं की पूर्ति-हमारे समाज में शिक्षा का प्रमुख कार्य व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करना है। व्यक्ति की अनेक आवश्यकताएँ हैं; जैसे-जैविक, सामाजिक, नैतिक, धार्मिक तथा मनोवैज्ञानिक।, जीवधारी होने के कारण रोटी, कपड़ा और मकान उसकी जैविक आवश्यकताएँ हैं। सामाजिक प्राणी के रूप में वह समाज के दूसरे व्यक्तियों से सामाजिक सम्बन्ध बनाने की आवश्यकता महसूस करता है। व्यक्ति जीवन के पथ-प्रदर्शन हेतु धर्म एवं जीवन-दर्शन की, विशिष्ट योग्यताओं के विकास हेतु उचित अवसर की, मनोरंजन के लिए अवकाश की तथा उन्नति के लिए संघर्ष की आवश्यकता अनुभव करता है। शिक्षा इन सभी आवश्यकताओं के अनुभवों का पुनसँगठन एवं पुनर्रचना को पूर्ण करने का कार्य करती है। स्वामी विवेकानन्द के शब्दों के भौतिक सम्पन्नता की प्राप्ति में, “शिक्षा का कार्य यह पता लगाना है कि जीवन की समस्याओं को किस प्रकार हल किया जाए और आधुनिक सभ्य के मार्गदर्शन समाज का गम्भीर ध्यान इसी बात में लगा हुआ है।”

6. व्यावसायिक कुशलता की प्राप्ति- शिक्षा व्यक्ति को विभिन्न व्यवसायों का ज्ञान देती है और उसे अपने व्यवसाय को सुन्दर व व्यवस्थित ढंग से करने की प्रेरणा देती है। शिक्षित व्यक्ति अपनी योग्यता व पसन्द के अनुसार व्यवसाय चुनकर उसमें कुशलता प्राप्त करता है और इस प्रकार भौतिक सम्पन्नता अर्जित करता है। देश में औद्योगिकीकरण की तेज गति ने बड़ी संख्या में इंजीनियरों, वैज्ञानिकों तथा शिल्पियों की माँग उत्पन्न कर दी है। छात्रों को श्रेष्ठ व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने का काम शिक्षा ही कर सकती है। यही कारण है कि शिक्षा का मुख्य कार्य छात्रों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना होना चाहिए।

7. मूल-प्रवृत्तियों का नियन्त्रण-मूल-प्रवृत्तियाँ मानव के व्यवहार का संचालन करती हैं। जिज्ञासा, काम, पलायन, ह्रास आदि मूल-प्रवृत्तियाँ बालक में जन्म से ही पायी जाती हैं, जबकि आत्म-गौरव, आत्महीनता तथा सामुदायिकता की मूल-प्रवृत्तियाँ अर्जित हैं। शिक्षा इन मूल-प्रवृत्तियों के नियन्त्रण तथा शोधन का कार्य करती है ताकि वे अच्छे उद्देश्य वाली बनकर समाज का अधिकाधिक हित कर सकें।

8. आत्मनिर्भर बनाना-आत्मनिर्भर व्यक्ति का जीवन सुखमय होता है। वह स्वयं अपने कार्यों को सफलतापूर्वक सम्पन्न करते हुए समाज की उन्नति में भी योगदान देता है। वस्तुत: वर्तमान परिस्थितियों में समाज को आत्मनिर्भर लोगों की ही आवश्यकता है। शिक्षा का यह प्रमुख कार्य है कि वह व्यक्ति को अपना भार स्वयं अपने ऊपर लेना सिखाये तथा उसे इस योग्य बनाये कि वह समाज के अन्य लोगों को भी सहारादे सके।

9. अनुभवों का पुनसँगठन एवं पुनर्रचना-जीवन के अनेक कार्य अनुभवों से ही होते हैं। शिक्षा व्यक्ति को सभी आवश्यक अनुभव प्राप्त करने में उसकी सहायता करती है। अतीत के अनुभव मनुष्य के वर्तमान जीवन को सफल बनाने में योगदान तो करते हैं, किन्तु उन्हें किसी विशेष परिस्थिति में मूल्य तथा उपयोगिता की दृष्टि से ही प्रयोग किया जा सकता है। मानव-जीवन की भावी प्रगति के लिए आवश्यक है कि अतीत के अनुभवों का पुनसँगठन और उनकी पुनर्रचना भली प्रकार हो। यह महत्त्वपूर्ण कार्य शिक्षा ही करती है।

10. भौतिक सम्पन्नता की प्राप्ति-आज के आर्थिक युग में धन के विशेष महत्त्व ने व्यक्ति को अधिक-से-अधिक धनोपार्जन की ओर लगा दिया है। सभी अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे शिक्षित होकर उच्च-स्तर का व्यवसाय या नौकरी पा जाएँ तथा खूब धन कमाएँ। अत: आज के भौतिकवादी युग में शिक्षा का कार्य भौतिक सम्पन्नता की प्राप्ति में सहायता प्रदान करना है। जॉन रस्किन (John Ruskin) के अनुसार, “माता-पिता कहते हैं कि शिक्षा का मुख्य कार्य उनके बच्चों को जीवन में अच्छे स्थान प्राप्त करने, बड़े और धनी व्यक्तियों के समाज में महत्त्वपूर्ण बनने और आराम तथा ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार करना है।”

11. वातावरण से अनुकूलन- वातावरण से अनुकूलन अनिवार्य है। जो प्राणी स्वयं को वातावरण के अनुकूल नहीं बना पाते, वे प्रायः नष्ट हो जाते हैं। वातावरण व्यक्ति के सिर्फ उन्हीं कार्यों को प्रोत्साहित करता है जो उसके अनुकूल होते हैं। अतएव शिक्षा का प्रधान कार्य है कि वह व्यक्ति को वातावरण के अनुकूल बनाये। टॉमसन (Tomson) का कथन है, “वातावरण शिक्षक है और शिक्षा का कार्य है छात्र को उस वातावरण के अनुकूल बनाना, जिससे कि वह जीवित रह पके और अपनी मूल-प्रवृत्तियों को सन्तुष्ट करने के लिए अधिक-से-अधिक सम्भव अवसर प्राप्त कर सके।”

12. मार्गदर्शन-मानव-जीवन की वास्तविक प्रगति उचित मार्गदर्शन पर आधारित है। ‘प्रयास एवं भूल’ के सिद्धान्त पर प्रगति का मार्ग खोजने के प्रयास में मनुष्य अपने जीवन का बहुमूल्य समय गवाँ देता है। उचित मार्गदर्शन पाकर व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति से सामंजस्य बनाने में सक्षम होता है तथा प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त करता है। इसी कारण से मार्गदर्शन अति आवश्यक है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्ति को अभीष्ट मार्गदर्शन करने का कार्य शिक्षा ही करती है।

प्रश्न 5.

सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के कार्यों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के कार्य

(Functions of Education in Social and National Life)

व्यक्ति, समाज और राष्ट्र आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं। व्यक्ति से समाज और समाज से राष्ट्र बनता है। मैकाइवर (Maclver) ने सत्य ही लिखा है, “राष्ट्र का गुण, उसकी सामाजिक इकाइयों का गुण है अर्थात् सामाजिक इकाइयों का सामूहिक जीवन ही राष्ट्रीय जीवन है।” राष्ट्र की उन्नति तभी हो सकती है जब कि उसके नागरिक श्रेष्ठ हों। अत: शिक्षा का यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य है कि वह व्यक्ति को राष्ट्रीय जीवन के लिए भी तैयार करे। भारतीय समाज के प्रजातान्त्रिक एवं समाजवादी आदर्श को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन से सम्बन्धित कार्य निम्नलिखित हैं

1. व्यक्तिगत हितों के साथ सामूहिक हित की भावना-आधुनिक समाज में तेजी से बढ़ रही । भौतिकवादी प्रवृत्तियाँ, व्यक्तिवाद को अधिकाधिक महत्त्व प्रदान कर, सार्वजनिक हित की उपेक्षा कर रही हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने हित के सामने जनहित की अनदेखी कर रहा है। इसके परिणामत: भारत का समाज जाति, वर्ग, धर्म, भाषा और राजनीति के नाम पर विखण्डित हो रहा है तथा लोगों में पारस्परिक द्वेष, कटुता तथा शत्रुता जैसी दूषित भावनाओं का विस्तार होने लगा है। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का यह महत्त्वपूर्ण कार्य है कि वह लोगों को इस भाँति प्रशिक्षित करे कि वे व्यक्तिगत हितों से अपने समूह, समाज तथा राष्ट्र के हितों को अधिक महत्त्व दें। सामूहिक हित में ही राष्ट्रीय हित निहित है।

2. राष्ट्रीय एकता-शिक्षा को राष्ट्रीय एकता का आधार माना जाता है। हमारे देश में प्रान्तवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, आतंकवाद, जातिवाद, सम्प्रदायवाद आदि विभाजनकारी प्रवृत्तियों के बढ़ते प्रभाव ने लोगों के दृष्टिकोण को अत्यन्त संकीर्ण बना दिया है। इन विघटनकारी शक्तियों से लड़ने तथा राष्ट्रीय एकता को विकसित करने के लिए हमें शिक्षा का सहारा लेना होगा। शिक्षा ही हमें इन बाधक तत्त्वों से मुक्ति दिलाकर , राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बाँध सकती है। राष्ट्रीय एकता के महत्त्वपूर्ण कार्य की ओर संकेत करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, “एक दृष्टि में राष्ट्रीय एकता के प्रश्नों में जीवन की हर एक वस्तु आ जाती है। शिक्षा का कार्य सर्वोपरि है और यही आधारशिला है।”

3. राष्ट्रीय विकास- शिक्षा के अभाव में कोई भी राष्ट्र उन्नति | सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन में। नहीं कर सकता। किसी राष्ट्र का विकास उसके नागरिकों की शिक्षा| शिक्षा के कार्य पर निर्भर करता है। अत: राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा की योजनाओं व्यक्तिगत हितों के साथ को प्राथमिकता देनी होगी तथा एक निश्चित स्तर तक सभी नागरिकों सामूहिक हित की भावना को शिक्षित बनाना होगा। वास्तव में, शिक्षा के माध्यम से ही लोग जानने से ही लोग जान सकते हैं कि व्यक्तिगत उन्नति की अपेक्षा राष्ट्रीय उन्नति एवं विकास अधिक महत्त्वपूर्ण है। इसके साथ ही, प्रजातन्त्र की सफलता भी शिक्षा पर ही निर्भर है। एक प्रजातान्त्रिक प्रणाली में मतदान हेतु अच्छे-बुरे का निर्णय करने के लिए आवश्यक विवेक-शक्ति शिक्षा द्वारा ही जाग्रत एवं विकसित होती है। राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कोठारी आयोग (1964-66) ने इस प्रकार लिखा है, “भारत के भाग्य का निर्माण इस समय उसकी कक्षाओं में हो रहा है। हमारे विद्यालयों तथा कॉलेजों से निकलने वाले छात्रों की योग्यता तथा संख्या पर ही राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के उस महत्त्वपूर्ण कार्य की सफलता निर्भर करेगी, जिसका प्रमुख लक्ष्य हमारे रहन-सहन का स्तर ऊँचा उठाना है।”

4. श्रेष्ठ नागरिकता का निर्माण- राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का पहला कर्त्तव्य श्रेष्ठ नागरिकता का निर्माण करना है। प्रत्येक राज्य को योग्य, सच्चरित्र एवं गुणवान् नागरिकों की आवश्यकता होती है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह अभीष्ट शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था करता है। राष्ट्र के शिक्षित नागरिकों में ही अपने अधिकार तथा कर्तव्यों के बोध एवं विकास की क्षमता होती है। न्यूयॉर्क समिति की दृष्टि में, “सार्वजनिक शैक्षणिक व्यवस्था का यह प्रधान कार्य है कि वह शिक्षार्थियों को राज्य में नागरिकता के अधिकार व कर्तव्यों का बोध कराये।”

5. नैतिकता का प्रशिक्षण- नैतिकता किसी भी राष्ट्र का प्राणधर्म होती है, क्योंकि नैतिकता में वे सभी गुण विद्यमान होते हैं जो उस राष्ट्र के नागरिकों के आचरण को नियमित करते हैं। अतः शिक्षा का प्रधान कार्य लोगों को नैतिकता में प्रशिक्षित करना होना चाहिए। ब्रेचर (Brecher) ने उचित ही कहा है, “प्रत्येक युवक को स्मरण रखना चाहिए कि सभी सफल कार्यों का आधार नैतिकता है।”

6. सामाजिकता की भावना का विकास- व्यक्ति और समाज में घनिष्ठ सम्बन्ध है। व्यक्तियों से समाज बनता है और समाज में रहकर ही व्यक्ति की सुरक्षा एवं उन्नति सम्भव है। इस प्रकार दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। व्यक्ति को समाज में रहने के लिए सामाजिक भावना से ओत-प्रोत विभिन्न गुण विकसित करने चाहिए; जैसे—प्रेम, दया, सेवा, परोपकार आदि। शिक्षा ही व्यक्ति में इस प्रकार के गुण उत्पन्न करते हुए। सामाजिकता का भाव विकसित कर सकती है।

7. सामाजिक कुशलता का विकास- प्रत्येक सामाजिक प्राणी में सामाजिक कुशलता का होना नितान्त आवश्यक है। सामाजिक कुशलता से अभिप्राय यह है कि व्यक्ति राष्ट्र के लिए भार न हो, दूसरों के कार्यों में बाधा न पहुँचाये तथा समाज की उन्नति में सहायक हो। आधुनिक भारत में शिक्षा का यह महत्त्वपूर्ण कार्य है। कि वह बालकों को उन व्यवसायों तथा उद्योगों में कुशल बनाये जो न केवल उनके लिए, बल्कि समूचे समाज व राष्ट्र के लिए हितकारी हों। एलफ्रेड एडलर ने कहा है, “मनुष्य के उचित कार्य केवल वही हैं, जो समाज के लिए उपयोगी हैं।”

8. सामाजिक सुधार एवं उन्नति- समाज की प्रकृति गतिशील होने के कारण विश्व के सभी समाज, समय के परिवर्तन के साथ, निरन्तर परिवर्तित होते रहते हैं। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन को अभीष्ट दिशा देते हुए समाज को उन्नति के पथ पर ले जाती है। यह प्रत्येक नागरिक को अपने समाज के विषय में अधिकाधिक ज्ञान सुलभ कराती है और इस भाँति प्रशिक्षित करती है ताकि वह समाज में वांछित सुधार लाने में सक्षम हो सके। जॉन डीवी के अनुसार, “शिक्षा में ही सामाजिक एवं अल्पतम साधनों के माध्यम से समाज में कल्याण, सुधार तथा उन्नति की रुचि को पुष्पित होना पाया जाता है।”

9. कुशल श्रमिकों की पूर्ति- कुशल श्रमिक व्यापार तथा उद्योग के उत्पादन को बढ़ाकर राष्ट्रीय सम्पत्ति में वृद्धि लाते हैं। अत: राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य कुशल श्रमिकों की पूर्ति करना है। शिक्षा का कार्य है। कि वह देश में ऐसे निपुण कार्यकर्ताओं को तैयार करे जो अपने कार्य का सम्पादन अत्यन्त कुशलतापूर्वक कर सकें। हुमायूँ कबीर ने उचित ही लिखा है, “शिक्षित श्रमिक अधिक उत्पादन में योग देंगे और इस प्रकार उद्योग तथा व्यवसाय दोनों की अधिक उन्नति होगी।’

10. उत्तम नेतृत्व हेतु प्रशिक्षण- लोकतन्त्र की सफलता के लिए नागरिकों को श्रेष्ठ अनुशासन तथा नेतृत्व हेतु प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण कार्य लोगों को इस प्रकार प्रशिक्षित करना है कि वे सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में नेतृत्व का कार्य कर सकें। आर० एस० मणि के अनुसार, “सच्चे नेतृत्व के लिए सेवा की भावना के साथ-साथ अच्छे प्रशिक्षण की आवश्यकता है।” ;

11. भावात्मक एकता- धर्म, परम्परा, भाषा, रीति-रिवाज तथा रहन-सहन के ढंग की दृष्टि से भारत। विभिन्नताओं का देश है। देश के सभी नागरिक अपने-अपने धर्म, भाषा तथा रीति-रिवाजों को दूसरे से अच्छा मानकर उन पर गर्व करते हैं। प्रायः संकीर्ण दृष्टिकोण के कारण परस्पर मनमुटाव व संघर्ष हो जाते हैं। ऐसी दशा में शिक्षा राष्ट्र को भावात्मक एकता के सूत्र में बाँधती है। शिक्षा द्वारा ही भावात्मक वातावरण निर्मित किया जा सकता है। शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत छात्रों के लिए ऐसे पाठ्यक्रमों का निर्माण किया जाना चाहिए जिनसे उनमें संवेदनाओं तथा दृष्टिकोणों का उचित दिशा में विकास हो और उनमें राष्ट्रीय व भावात्मक एकता स्थापित हो सके।

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

शिक्षा के संकुचित अर्थ को स्पष्ट कीजिए। या शिक्षा के प्रचलित अर्थ को सोदाहरण समझाइए।

उत्तर:

शिक्षा का संकुचित अथवा प्रचलित अर्थ

(Narrow Meaning of Education)

शिक्षा के संकुचित अथवा प्रचलित अर्थ से अभिप्राय बालक को विद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा से है। इस प्रकार की शिक्षा एक निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित समय एवं स्थान, निश्चित शिक्षण-विधि तथा शिक्षक के माध्यम से प्रदान की जाती है। वर्तमान शिक्षा-प्रणाली के अन्तर्गत हम शिक्षा शब्द का प्रयोग एक विशेष अर्थ में करते हैं। इस अर्थ के अनुसार शिक्षा को कुछ विशेष प्रभावों तथा विषयों के अध्ययन तक ही सीमित मान लिया जाता है। इस प्रकार बालक को एक पूर्व निश्चित योजना के अनुसार वह ज्ञान दिया जाता। है जो उसके जीवन तथा समाज के लिए उपयोगी हो। इससे शिक्षा का एक सीमित अथवा संकुचित अर्थ ही स्पष्ट होता है और इसे औपचारिक शिक्षा (Formal Education) का नाम दिया जाता है। जे० एस० मैकेंजी का कहना है, “संकुचित अर्थ में शिक्षा से अभिप्राय हमारी शक्तियों के विकास और सुधार के लिए चेतनापूर्वक किये गये प्रयासों से लिया जाता है।”

संकुचित शिक्षा के साधन मुख्यत: रटने की क्रिया पर बल देते हैं। अत: ज्ञान से वंचित रहने के कारण बालकों को सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता। इसी कारण से यहाँ शिक्षा के लिए अध्यापन या निर्देशन (Instruction) शंब्द का प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 2.

शिक्षा के व्यापक अर्थ को स्पष्ट कीजिए।

या

शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। विश्लेषण कीजिए।

या

“शिक्षा अनुभवों के पुनर्गठन एवं पुनर्रचना की सतत् प्रक्रिया है।” स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

शिक्षा का व्यापक अर्थ

(Definition of Complete Education)

अपने व्यापक अर्थ में शिक्षा जीवन- पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य का समूचा जीवन ही शिक्षा का काल है और व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ-न-कुछ सीखता रहता है। एडलर (Adler) के अनुसार, शिक्षा मनुष्य के सम्पूर्ण जीवन से सम्बन्धित क्रिया है। यह छोटे बच्चों से ही सम्बन्धित नहीं होती, अपितु जन्म से आरम्भ होती है और मृत्यु तक चलती रहती है। इसी प्रकार टी० रेमण्ट ने लिखा है, “शिक्षा विकास की प्रक्रिया है, जिसमें वह शनैः-शनैः विविध प्रकार से स्वयं को भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बनाता है।”

मनुष्य अपने जीवन काल में जिस वातावरण, परिस्थितियों तथा व्यक्तियों के सम्पर्क में आता है, उनसे प्राप्त अनुभव उसकी शिक्षा में निरन्तर वृद्धि करते हैं। भूमण्डल की सभी चेतन और अचेतन सत्ताओं के माध्यम से मनुष्य कुछ-न-कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करता है। सूरज, चाँद, तारे, नदियाँ, पहाड़, पुष्प, वृक्ष, चींटियाँ

और मधुमक्खियाँ आदि से मानव बहुत कुछ सीखता है। इनसे प्राप्त ज्ञान द्वारा वह न केवल स्वयं लाभान्वित होता है, बल्कि इनके आधार पर वह समाज को भी लाभ पहुँचाता है। इमवाइल (Dumville) ने उचित ही कहा है, “शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे समस्त कारक सम्मिलित होते हैं, जो व्यक्ति पर उसकी उत्पत्ति होने से मृत्यु तक की यात्रा के मध्य प्रभाव डालते हैं।’

इस भाँति, व्यापक अर्थ के अन्तर्गत शिक्षा को घर, परिवार या शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थाओं तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता है। शिक्षा पाने के लिए न तो कोई स्थान सुनिश्चित है और न कोई विशिष्ट क्षेत्र ही निर्धारित है। इस प्रकार यह सम्पूर्ण विश्व शिक्षाका महाप्रांगण, केन्द्र-स्थल और क्षेत्र है। इसी कारण मानव की अन्तर्निहित शक्तियों को जीवनभर विकसित करने की अविराम प्रक्रिया को ही व्यापक दृष्टिकोण से शिक्षा कहा गया है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है, “शिक्षा अनुभवों के पुनर्गठन एवं पुनर्रचना की सतत प्रक्रिया है।”

प्रश्न 3.

शिक्षा के वैज्ञानिक अर्थ को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

शिक्षा का वैज्ञानिक अर्थ

(Scientific Definition of Education)

आधुनिक विद्वानों ने शिक्षा की प्रक्रिया का विश्लेषण करके शिक्षा के वैज्ञानिक अर्थ को स्पष्ट किया है। इस अर्थ के अनुसार शिक्षा, वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करके व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। वैज्ञानिक अर्थ की स्पष्टता शिक्षा-प्रक्रिया की निम्नलिखित विशेषताओं से होती है।

1. आजीवन चलने वाली प्रक्रिया-शिक्षा जीवन-पर्यन्त चलने वाली एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसके अन्तर्गत व्यक्ति नये अनुभवों से अपने ज्ञान में अभिवृद्धि करता है।

2. अन्तर्निहित शक्तियों का विकास-शिक्षा के माध्यम से। शिक्षा का वैज्ञानिक अथे। बालक की अन्तर्निहित प्रक्रिया का विकास होता है।

3. द्विमुखी प्रक्रिया- शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, जिसके अन्तर्निहित शक्तियों का विकास अन्तर्गत दो महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व शिक्षा प्रदान करने वाला (शिक्षक) और शिक्षा प्राप्त करने वाला (विद्यार्थी) सम्मिलित हैं। ये दोनों गतिशीलता व्यक्तित्व एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं।

4. गतिशीलता- शिक्षा कोई जड़ वस्तु नहीं, अपितु जीवन की परिवर्तनशीलता गतिशील प्रक्रिया है। इसके द्वारा शिक्षार्थी प्रतिक्षण प्रगति करता हुआ अपने व्यक्तित्व का विकास करता है।

5. सामाजिक विकास-शिक्षा द्वारा मनुष्य का सामाजिक विकास होता है। वह समाज के प्राणियों के ‘. बीच रहकर नये अनुभवों द्वारा सीखता है। वस्तुतः सामाजिक प्रगति उचित शिक्षा पर ही निर्भर है।।

6. परिवर्तनशीलता- व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन शिक्षा के माध्यम से ही लाये जा सकते हैं। अतः शिक्षा में परिवर्तनशीलता का गुण निहित है।

7. त्रि-पक्षीय प्रक्रिया जॉन डीवी (John Dewy) ने शिक्षा को त्रि-पक्षीय प्रक्रिया माना है। शिक्षा में शिक्षक और विद्यार्थी के अतिरिक्त एक तीसरा महत्त्वपूर्ण पक्ष भी है और वह है ‘पाठ्यक्रम ।

प्रश्न 4.

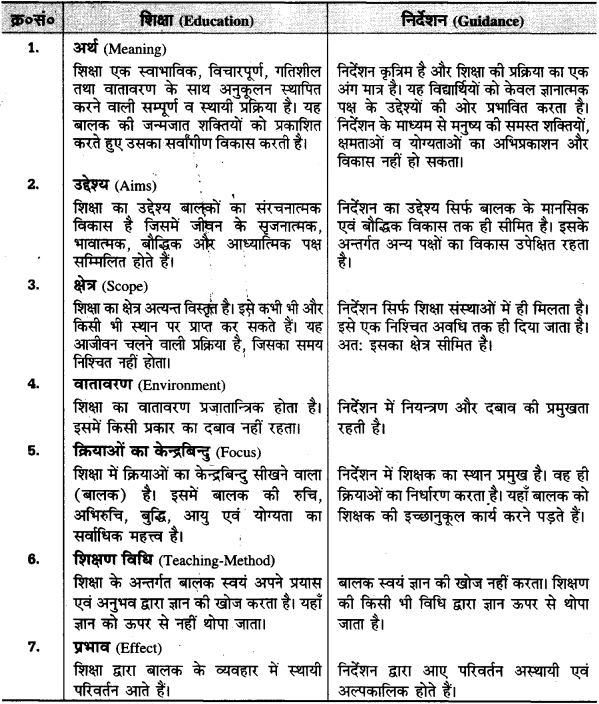

शिक्षा तथा निर्देशन में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

शिक्षा तथा निर्देशन में अन्तर

(Difference between Education and Guidance)

विभिन्न पक्षों को आधार मानते हुए शिक्षा एवं निर्देशन के अन्तर का विवरण निम्नलिखित तालिका में वर्णित है।

प्रश्न 5.

शिक्षा तथा साक्षरता के अन्तर को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

शिक्षा एवं साक्षरता में अन्तर

(Difference between Education and Literacy)

प्रश्न 6.

शिक्षा के महत्व को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

शिक्षा का महत्त्व

(Importance of Education)

शिक्षा के महत्त्व का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है।

1. जन्मजात शक्तियों का विकास- प्रत्येक मनुष्य कुछ ऐसी जन्मजात शक्तियों तथा गुणों के साथ पैदा होता है जो उसके शारीरिक, मानसिक, आत्मिक तथा सामाजिक पक्षों से सीधा सम्बन्ध रखते हैं। इन शक्तियों तथा गुणों का प्रकटीकरण और विकास अनिवार्य रूप से होना चाहिए। यह कार्य मात्र शिक्षा द्वारा ही सम्भव है। प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री पेस्टालॉजी ने भी शिक्षा को जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, प्रगतिशील तथा विरोधहीन विकास’ कहा है।

2. परिस्थितियों के साथ अनुकूलन- व्यक्ति को अपने जन्म के बाद अनेकानेक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। परिस्थितियों के साथ संघर्ष में जो मनुष्य स्वयं को परिस्थितियों के जितना अधिक अनुकूल बना लेता है, जीवन में उसे उतनी ही अधिक सफलता प्राप्त प्रतिभा का अभिप्रकाशन होती है। अनुकुलन के इस कार्य में मनुष्य को शिक्षा से सर्वाधिक आचरण एवं व्यवहार में सहायता मिलती है।

3. प्रतिभा का अभिप्रकाशन- शिक्षा द्वारा बालक की प्रतिभा का व्यक्तित्व का समुचित विकास अभिप्रकाशन होता है। हम अशिक्षित मनुष्य की तुलना पत्थर के टुकड़े से कर सकते हैं। जिस प्रकार एक पत्थर का टुकड़ा चतुर शिल्पी के सम्पर्क में आकर सुन्दर और सजीव मूर्ति का रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार शिक्षा के माध्यम से किसी बालक की प्रतिभा में निखार आता है। ये निखरी हुई प्रतिभाएँ ही सफल वैज्ञानिक, तकनीशियन, चित्रकार, शिल्पी, वक्ता, साहित्यकार तथा कलाकार के रूप में राष्ट्र की सेवा करती हैं।

4. आचरण एवं व्यवहार में परिवर्तन- सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य से आशा की जाती है कि वह अपने समाज की मर्यादाओं के अनुकूल ही आचरण एवं व्यवहार प्रदर्शित करे। अशिक्षित मनुष्य की दशा जंगली पेड़-पौधों जैसी होती है। उसके आचार-विचार एवं व्यवहार के तरीकों में वांछित परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव की जाती है। शिक्षा के अन्तर्गत ज्ञान और अनुभवों के माध्यम से व्यक्ति के आचरण एवं व्यवहार में परिवर्तन तथा परिमार्जन करके उसे सभ्य व सुसंस्कृत बनाया जाता है।

5. व्यक्तित्व का समुचित विकास- शिक्षा व्यक्तित्व के आदर्श की प्राप्ति में सहायक है और यह आदर्श है मनुष्य का ‘सन्तुलित व्यक्तित्व’। व्यक्तित्व मानव-जीवन के विभिन्न पक्षों; जैसे-शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक, सांवेगिक तथा आध्यात्मिक आदि; का सुन्दर सम्मिश्रण है। शिक्षा इन सभी पक्षों को इस भाँति विकसित करती है ताकि वे सर्वांगीण और सन्तुलित रूप से मुखरित होकर शिक्षार्थी को एक सम्पूर्ण मानव के रूप में प्रस्तुत कर सकें।

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

प्राचीन भारतीय मान्यताओं के अनुसार शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

प्राचीन भारत के धर्मग्रन्थों में कहा गया है कि ‘सा विद्या या विमुक्तये’ अर्थात् विद्या वह है जो मानव को शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक बन्धनों से मुक्ति प्रदान करती है। यहाँ ‘शिक्षा’ को ‘विद्या’ का समानार्थी समझो गया है। विद्या शब्द संस्कृत की ‘विद्’ धातु से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ है ‘जानना या ज्ञान प्राप्त करना।

प्रश्न 2.

शिक्षा (Education) का शाब्दिक या व्युत्पत्ति मूलक अर्थ स्पष्ट कीजिए।

या

एजूकेशन शब्द का शाब्दिक या व्युत्पत्तिमूलक अर्थ क्या है?

या

शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है?

उत्तर:

शिक्षा अंग्रेजी भाषा के शब्द ‘एजूकेशन’ (Education) का हिन्दी रूपान्तर है। ‘एजूकेशन’ शब्द की उत्पत्ति लैटिन के ‘एजूकेटम (Educatum) शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है ‘शिक्षित करना (Act of Training)। इस प्रकार एजूकेटम शब्द दो शब्दों का योग है—‘ए’ (E) और ‘डूको’ (Duco)। ‘ए’ का अर्थ है अन्दर से (Out of) और डूको’ का अर्थ है ‘आगे बढ़ाना’ (To lead)। लैटिन भाषा के अन्य दो शब्द ‘एजूकेयर’ (Educare) तथा ‘एजूसीयर’ (Educere) भी शिक्षा के इसी अर्थ की ओर संकेत करते हैं। इस भाँति, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है “बालक की अन्तर्निहित शक्तियों अथवा गुणों का सर्वतोन्मुखी विकास करना।”

प्रश्न 3.

शिक्षा को गतिशील प्रक्रिया क्यों कहा जाता है ?

उत्तर:

शिक्षा की प्रक्रिया का समुचित विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया (Dynamic Process) है। शिक्षा के गत्यात्मक पक्ष को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि यह न तो जड़ और न ही स्थिर प्रक्रिया है। शिक्षा की प्रक्रिया का मुख्यतम उद्देश्य व्यक्ति का सतत विकास करना है। व्यक्ति का शिक्षा के माध्यम से होने वाला विकास सदैव उन्नयनकारी ही होता है। इन समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ही हम शिक्षा को गतिशील प्रक्रिया कहते हैं।

प्रश्न 4.

साक्षरता का अर्थ स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

साक्षरता का सामान्य अर्थ ‘अक्षर-ज्ञान’ या ‘लिपि-ज्ञान’ है। यह भाषा के लिखित पक्ष से सम्बन्धित है, जिसके अन्तर्गत लिखना और पढ़ना दोनों शामिल हैं। अंग्रेजी भाषा में इसे लिट्रेसी (Literacy) कहते हैं, जिसका सम्बन्ध, लेखन-पाठन और गणित’ (Writing-Reading and Arithmatic) से है। इन्हें संक्षेप में श्री-आर्स (3-R’s) कहा जाता है। आधुनिक समय में इन श्री-आर्स अर्थात् लिखना-पढ़ना और गणित का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्त्वपूर्ण एवं अनिवार्य है। इनको समुचित अध्ययन किये बिना दैनिक जीवन के क्रिया-कलापों को सुचारु और व्यवस्थित रूप से चलाना दूभर है। यूनेस्को के अनुसार, साक्षरता द्वारा व्यक्ति अपनी सामाजिक तथा आर्थिक प्रगति को प्राप्त कर सकता है, जो उसे आधुनिक संसार में अपना स्थान ग्रहण करने योग्य बनाती है और शान्तिपूर्वक मिल-जुलकर रहने की प्रेरणा देती है।”

प्रश्न 5.

साक्षरता तथा शिक्षा का सम्बन्ध स्पष्ट कीजिए।

उक्षर:

यह सत्य है कि साक्षरता तथा शिक्षा में स्पष्ट अन्तर है, परन्तु इस अन्तर के होते हुए भी साक्षरता तथा शिक्षा के बीच अटूट सम्बन्ध है। वास्तव में दोनों का एक ही लक्ष्य है और वह है मानव-जीवन को अधिक-से-अधिक सभ्य एवं सुसंस्कृत बनाना। इस लक्ष्य तक पहुँचने की सीढ़ी का पहला सोपान ‘साक्षरता है और दूसरा सोपान ‘शिक्षा’। ये दोनों सोपान एक-दूसरे के सहायक एवं परिपूरक हैं तथा मानव-जीवन की पूर्णता के क्रमिक व अनिवार्य साधन हैं। साक्षरता के माध्यम से व्यक्ति दैनिक जीवन को सुचारु एवं सुव्यवस्थित बनाता है और शिक्षा उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करती है।

प्रश्न 6.

शिक्षा के कार्यों का सामान्य परिचय दीजिए।

उत्तर:

शिक्षा का प्रमुख एवं महत्त्वपूर्ण कार्य मानव-जीवन को इस तरह से सुधारना तथा सँवारना है। ताकि वह समाज के लिए मूल्यवान् एवं उपयोगी सिद्ध हो सके। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के सम्बन्ध में वांछित ज्ञान प्राप्त करता है और उस ज्ञान को सामाजिक हित के कार्यों में प्रयोग करता है। जैक्स के अनुसार, “शिक्षा को बहुत-से कार्य करने हैं। शिक्षा के माध्यम से बालकों को इस योग्य बनाना चाहिए ताकि वे स्वयं विचार कर सकें, श्रम का सम्मान कर सकें।” शिक्षा का कार्य व्यक्तिगत जीवन को उन्नत बनाने के साथ-ही-साथ सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन को भी उन्नत बनाना है।

प्रश्न 7.

स्पष्ट कीजिए कि शिक्षा सभ्यता एवं संस्कृति की सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है।

उत्तर:

कोई भी समाज अपनी सभ्यता एवं संस्कृति के माध्यम से पहचाना जाता है। अपनी सभ्यता एवं संस्कृति पर गर्व करने वाला प्रत्येक समाज देश की पुरानी मान्यताओं, कलाओं, परम्पराओं, आस्था तथा धर्म का ज्ञान सभी नागरिकों को प्रदान कराने की व्यवस्था करता है और प्रयास करता है कि उसकी सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित रहे। यह शिक्षा का प्रमुख कार्य है कि वह बालकों को देश की सभ्यता एवं संस्कृति से परिचित कराने के साथ उसकी प्रगति व सुरक्षा में योगदान देना सिखाये। इस सन्दर्भ में ओटावे ने कहा है, शिक्षा का एक कार्य समाज के सांस्कृतिक मूल्यों एवं व्यवहार प्रतिमानों को अपने तरुणों तथा कार्यशील सदस्यों को प्रदान करना है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सभ्यता एवं संस्कृति की सुरक्षा में शिक्षा का महत्त्वपूर्ण योगदान है।

प्रश्न 8.

“शिक्षा एक त्रिधुवी (त्रिमुखी) प्रक्रिया है। स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

कुछ विद्वानों ने शिक्षा को त्रिभुवी या त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। इस वर्ग के मुख्य शिक्षाशास्त्री जॉन डीवी हैं। इस मान्यता के अनुसार शिक्षा के तीन प्रमुख अंग हैं। ये अंग हैं क्रमश: शिक्षार्थी या बालक, शिक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम तथा शिक्षक। वास्तव में बालक तथा शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर ही शिक्षा की प्रक्रिया को सुचारु रूप से अग्रसर करते हैं। पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षा की प्रक्रिया सम्पन्न नहीं हो सकती। इस तथ्य को ही ध्यान में रखते हुए शिक्षा की एक त्रिमुखी प्रक्रिया माना गया है।

प्रश्न 9.

शिक्षा का व्यापक एवं संकुचित अर्थ स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

विभिन्न विषयों से सम्बन्धित कुछ तथ्यों एवं सूचनाओं को प्राप्त कर लेना शिक्षा कहलाता है। यह शिक्षा का प्रचलित अर्थ है। अन्य अर्थ हैं। शिक्षा का संकुचित अर्थ-शिक्षा का आशय उस व्यवस्थित प्रक्रिया से है जिसके अन्तर्गत बालकों को विद्यालय या अन्य किसी शिक्षण संस्था की सीमाओं में रखकर व्यावहारिक तथा उपयोगी ज्ञान प्रदान किया जाता है। शिक्षा का व्यापक अर्थ–इस अर्थ के अनुसार शिक्षा जीवन-पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है। इसके अनुसार सम्पूर्ण जगत् ही शिक्षा प्रदान करने वाला अभिकरण है तथा व्यक्ति हर पल कुछ-न-कुछ शिक्षा प्राप्त करता रहता है।

प्रश्न 10.

शिक्षा और सूचना में क्या अन्तर है?

उत्तर:

शिक्षा की प्रक्रिया के सन्दर्भ में अनेक बार ‘सूचना’ का भी उल्लेख किया जाता है, परन्तु ‘सूचना एवं शिक्षा में कुछ स्पष्ट अन्तर है। जहाँ तक शिक्षा की प्रक्रिया का प्रश्न है, इसके माध्यम से बालक में पूर्व-निहित शक्तियों एवं क्षमताओं का अधिकतम विकास किया जाता है। इससे भिन्न ‘सूचना का अर्थ है किन्हीं तथ्यों की जानकारी मात्रा शिक्षा के माध्यम से शिक्षार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। इससे भिन्न-भिन्न सूचनाओं को अर्जित करके सम्बन्धित बालक या व्यक्ति अपने ज्ञान या जानकारी के भण्डार में आवश्यक वृद्धि कर सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं—सूचनाएँ सीमित होती हैं, जब कि शिक्षा विस्तृत एवं सर्वांगीण होती है।

निश्चित उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

प्राचीन भारतीय धर्मग्रन्थों में शिक्षा (विद्या) से क्या आशय है ?

उत्तर:

प्राचीन भारतीय धर्मग्रन्थों में कहा गया है कि ‘सा विद्या या विमुक्तये’ अर्थात् विद्या या शिक्षा वह है जो व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक बन्धनो से मुक्त कराती है।

प्रश्न 2.

शिक्षा के अंग्रेजी पर्यायवाची (Education) शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है ?

उत्तर:

‘Education’ शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के ‘Educatum शब्द से हुई है।

प्रश्न 3.

विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को क्या कहा जाता है ?

उत्तर:

विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को संकुचित शिक्षा अथवा औपचारिक शिक्षा कहा जाता है।

प्रश्न 4.

कोई ऐसा कथन लिखिए जो शिक्षा के व्यापक अर्थ को स्पष्ट करता है।

उत्तर:

“शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे समस्त प्रभाव सम्मिलित होते हैं, जो व्यक्ति पर उसके पालने से मृत्यु तक की यात्रा के मध्य पड़ते हैं।” -डूमवाइल

प्रश्न 5.

शिक्षा की फ्रॉबेल द्वारा प्रतिपादित परिभाषा लिखिए।

या

शिक्षा की परिभाषा दीजिए।

उत्तर:

“शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर प्रकट होती हैं।” -फ्रॉबेल

प्रश्न 6.

शिक्षा की महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित परिभाषा लिखिए।

उत्तर:

“शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंश का प्रकटीकरण है।” –महात्मा गांधी

प्रश्न 7.

‘शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। ऐसा किसने कहा है?

उत्तर:

जॉन एडम्स ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया कहा है।

प्रश्न 8.

शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने माना है?

उत्तर:

जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है।

प्रश्न 9.

शिक्षा के तीन प्रमुख अंग क्या हैं?

या

डीवी के अनुसार शिक्षा के प्रमुख पक्ष क्या हैं?

उत्तर:

शिक्षा के तीन प्रमुख अंग हैं-शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम तथा शिक्षक।

प्रश्न 10.

साक्षरता से क्या आशय है?

उत्तर:

साक्षरता का सामान्य अर्थ ‘अक्षर-ज्ञान’ या ‘लिपि ज्ञान’ है। यह भाषा के लिखित पक्ष से सम्बन्धित है, जिसके अन्तर्गत लिखना तथा पढ़ना सम्मिलित है।

प्रश्न 11.

‘शिक्षा’ एवं ‘साक्षरता’ का सम्बन्ध एक वाक्य में स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

शिक्षा एवं साक्षरता दोनों एक-दूसरे के सहायक एवं पूरक हैं।

प्रश्न 12.

क्या शिक्षा प्राप्त करने के लिए साक्षरता एक अनिवार्य शर्त है?

उत्तर:

नहीं, शिक्षा प्राप्त करने के लिए साक्षरता अनिवार्य शर्त नहीं है।

प्रश्न 13.

शिक्षा के चार मुख्य महत्त्वों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

शिक्षा के चार मुख्य महत्त्व हैं-

- जन्मजात शक्तियों का विकास करती है,

- परिस्थितियों के साथ अनुकूलन में सहायक होती है,

- प्रतिभा के अभिप्रकाशन में सहायक होती है तथा

- व्यक्तित्व के समुचित विकास में सहायक होती है।

प्रश्न 14.

शिक्षा की महत्ता को स्पष्ट करने वाला जॉन लॉक का एक कथन लिखिए।

उत्तर:

“पौधों का विकास कृषि द्वारा होता है और मनुष्यों का शिक्षा के द्वारा।”

प्रश्न 15.

व्यक्तिगत जीवन में शिक्षा के एक महत्त्वपूर्ण कार्य का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों एवं गुणों के विकास में सहायक होती है।

प्रश्न 16.

सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा के एक महत्त्वपूर्ण कार्य का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण कार्य है-सभ्यता एवं संस्कृति को सुरक्षा प्रदान करना।

प्रश्न 17.

“शिक्षा से मेरा अभिप्राय उन सर्वश्रेष्ठ गुणों का प्रदर्शन है जो बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में विद्यमान है।” यह कथन किसका है ?

उत्तर:

यह कथन गांधी जी का है।

प्रश्न 18.

वर्तमान समय में शिक्षा शिक्षक/बालक केन्द्रित है।

उत्तर:

वर्तमान समय में शिक्षा बालक केन्द्रित है।

प्रश्न 19.

अनुदेश या निर्देश शिक्षा का संकुचित/व्यापक रूप है।

उत्तर:

संकुचित रूप है।

प्रश्न 20.

निम्न में से कौन-सा शब्द एजूकेशन से सम्बन्धित नहीं है।

(i) एजूकोरस,

(ii) एजेकेयर।

उत्तर:

(i) एजूकोरस।

प्रश्न 21.

निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य

- शिक्षा एक जीवन-पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है।

- जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक त्रि-पक्षीय प्रक्रिया है। ये पक्ष हैं-शिक्षक, शिक्षार्थी तथा शिक्षा का पाठ्यक्रम

- शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक तथा आध्यात्मिक उन्नति का पथ प्रशस्त होता है।

- शिक्षा तथा निर्देशन में कोई अन्तर नहीं है।

- शिक्षा के लिए साक्षरता एक अनिवार्य शर्त है।

- व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों के विकास में शिक्षा का कोई योगदान नहीं होता।

- सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन के दृष्टिकोण से शिक्षा का कोई महत्त्व नहीं है।

उत्तर:

- सत्य,

- सत्य,

- सत्य,

- असत्य,

- असत्य,

- असत्य.

- असत्य।

बहुविकल्पीय प्रश्न

निम्नलिखित प्रश्नों में दिये गये विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए

प्रश्न 1.

शिक्षा क्या है?

(क) शिक्षा का अर्थ परीक्षा पास करना है।

(ख) शिक्षा एक विषय है।

(ग) शिक्षा विकासोन्मुखी परिवर्तन है

(घ) शिक्षा एक आदर्श है।

प्रश्न 2.

शिक्षा शब्द का अर्थ है–

(क) ज्ञान को प्रकाश में लाना।

(ख) ज्ञान को बाहर से भीतर को ले आना

(ग) ज्ञान की वृद्धि करना।

(घ) अन्तर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना

प्रश्न 3.

“संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ-हमारी शक्तियों के विकास और सुधार के लिए चेतनापूर्वक किये गये प्रयासों से किया जाता है।” यह परिभाषा है

(क) मैकेंजी की

(ख) पेस्टालॉजी की

(ग) फ्रॉबेल व

(घ) टी०पी० नन की

प्रश्न 4.

“शिक्षा मनुष्य की आन्तरिक शक्तियों का स्वाभाविक, सर्वांगपूर्ण तथा प्रगतिशील विकास है।” यह परिभाषा किसने दी है?

(क) ब्राउन ने

(ख) एडीसन ने

(ग) हार्नी ने

(घ) पेस्टालॉजी ने

प्रश्न 5.

“शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसमें एक व्यक्ति का व्यक्तित्व दूसरे को प्रभावित करता है।” यह कथन किसका है?

(क) एडम्स का

(ख) एडीसन का

(ग) मॉण्टेसरी का

(घ) प्लेटो का

प्रश्न 6.

“शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के तत्त्वों का उत्कृष्ट और सर्वांगीण विकास करे।” यह कथन किसका है?

(क) विवेकानन्द का।

(ख) एनी बेसेण्ट का

(ग) सुकरात को।

(घ) महात्मा गांधी का

प्रश्न 7.

“शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है।” यह कथन किसका है?

(क) जॉन डीवी का

(ख) एडम्स का

(ग) कमेनियस को

(घ) ओटावे का

प्रश्न 8.

शिक्षा की द्विमुखी प्रक्रिया के कौन-से दो मुख्य भाग हैं?

(क) विद्यालय और शिक्षक

(ख) शिक्षक और बालक

(ग) बालक और माता।

(घ) समाज और पुस्तक

प्रश्न 9.

शिक्षा को ‘द्विमुखी प्रक्रिया’ कहा है

(क) जॉन एडम्स ने

(ख) जॉन लॉक ने

(ग) जॉन डीवी ने

(घ) जेम्स रॉस ने

प्रश्न 10.

शिक्षा की आवश्यकता का मुख्य कारण है

(क) जीवन की प्रगति

(ख) सन्तुलित एवं सर्वांगीण विकास

(ग) जीविकोपार्जन

(घ) सुखी जीवन

प्रश्न 11.

सच्ची शिक्षा का कार्य है.

(क) सूचनाएँ एकत्र करना।

(ख) कक्षा में अनुदेश देना

(ग) उपाधि प्रदान करना ।

(घ) व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना

प्रश्न 12.

“शिक्षा जीवन के लिए अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि बिना शिक्षा के जीवन में प्रगति नहीं हो सकती।” यह कथन किसका है?

(क) जॉन डीवी का

(ख) रेमण्ट का

(ग) पेस्टोलॉजी का

(घ) हरबर्ट का

प्रश्न 13.

शिक्षा का प्रमुख कार्य कौन-सा है?

(क) बालक को ज्ञान देना।

(ख) बालक की मूल-प्रवृत्तियों का शोधन करना

(ग) बालक को संसार से लिप्त करना ।

(घ) बालक़ के सर्वांगीण विकास में उसकी सहायता करना

प्रश्न 14.

“स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास ही शिक्षा है।” यह कथन है

(क) प्लेटो का

(ख) अरस्तू का

(ग) गांधी जी का

(घ) अरविन्द का

प्रश्न 15.

राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का प्रमुख कार्य है

(क) राष्ट्रीय विकास।

(ख) राष्ट्रीय एकता

(ग) योग्य नागरिकों का निर्माण

(घ) इनमें से सभी

प्रश्न 16.

एडम्स के अनुसार शिक्षा की द्विमुखी प्रक्रिया में दो तत्त्व होते हैं

(क) शिक्षक, शिष्य

(ख) शिक्षक, अभिभावक

(ग) शिष्य, पाठ्यक्रम।

(घ) शिक्षक, पाठ्यक्रम

प्रश्न 17.

शिक्षा के संकुचित अर्थ को सम्बन्ध है–

(क) घर से

(ख) विद्यालय से

(ग) समाज से

(घ) से सभी

उत्तर:

- (ग) शिक्षा विकासोन्मुखी परिवर्तन है,

- (घ) अन्तर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना,

- (क) मैकेंजी की,

- (क) ब्राउन ने,

- (क) एडम्स का,

- (घ) महात्मा गांधी का,

- (क) जॉन डीवी का,

- (ख) शिक्षक और बालक,

- (के) जॉन एडम्स ने,

- (ख) सन्तुलित एवं सर्वांगीण विकास,

- (घ) व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना,

- (ख) रेमण्ट का,

- (घ) बालक के सर्वांगीण विकास में उसकी सहायता करना,

- (ख) अरस्तू का,

- (घ) इनमें से सभी,

- (क) शिक्षक, शिष्य,

- (ख) विद्यालय से।

We hope the UP Board Solutions for Class 11 Chapter 1 Meaning, Definition, Importance, Need and Utility of Education (शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, महत्त्व, आवश्यकता एवं उपयोगिता) help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 11 Chapter 1 Meaning, Definition, Importance, Need and Utility of Education (शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, महत्त्व, आवश्यकता एवं उपयोगिता), drop a comment below and we will get back to you at the earliest.