UP Board Solutions for Class 12 Sociology Chapter 3 Disaster Management (आपदा प्रबन्धन) are part of UP Board Solutions for Class 12 Sociology. Here we have given UP Board Solutions for Class 12 Sociology Chapter 3 Disaster Management (आपदा प्रबन्धन).

| Board | UP Board |

| Textbook | NCERT |

| Class | Class 12 |

| Subject | Sociology |

| Chapter | Chapter 3 |

| Chapter Name | Disaster Management (आपदा प्रबन्धन) |

| Number of Questions Solved | 24 |

| Category | UP Board Solutions |

UP Board Solutions for Class 12 Sociology Chapter 3 Disaster Management (आपदा प्रबन्धन)

विस्तृत उत्तरीय प्रश्न (6 अंक)

प्रश्न 1

आपदा को परिभाषित करते हुए आपदाओं के प्रकारों का वर्णन कीजिए। या भूकम्प एवं बाढ़ पर टिप्पणी लिखिए।

उत्तर:

आपदा

ऐसी कोई भी प्रत्याशित घटना जो टूट-फूट या क्षति, पारिस्थितिक विघ्न, जन-जीवन का ह्रास या स्वास्थ्य बिगड़ने का बड़े पैमाने पर कारण बने, आपदा कहलाती है।

विश्व बैंक के अनुसार, आपदाएँ अल्पावधि की एक असाधारण घटना है जो देश की अर्थव्यवस्था को गम्भीर रूप से अस्त-व्यस्त ही नहीं करतीं बल्कि सामाजिक एवं जैविक विकास की दृष्टि से भी विनाशकारी होती हैं।

दूसरे शब्दों में, प्राकृतिक अथवा मानव-जनित उन चरम घटनाओं को आपदा (Disaster) की संज्ञा दी जाती है, जब प्राकृतिक पारिस्थितिक तन्त्र के अजैविक तथा जैविक संघटकों की सहन-शक्ति की पराकाष्ठा या चरमसीमा हो जाती है, उनके द्वारा उत्पन्न परिवर्तनों के साथ समायोजन करना दुष्कर हो जाता है, धन व जन की अपार क्षति होती है, प्रलयंकारी स्थिति पैदा हो जाती है तथा ये ही चरम घटनाएँ विश्व स्तर पर समाचार-पत्रों, रेडियो व दूरदर्शन इत्यादि विभिन्न समाचार माध्यमों की प्रमुख सुर्खियाँ बन जाती हैं। वास्तव में देखा जाए तो आपदाएँ (Disasters) उपलब्ध संसाधनों (Existing Infra structure) का भारी विनाश करती हैं तथा भविष्य में होने वाले विकास का मार्ग अवरुद्ध करती हैं।

आपदाओं के प्रमुख रूप निम्नांकित हैं|-

- भूकम्प,

- चक्रवात,

- बाढ़,

- सामुद्रिक तूफान या ज्वारभाटा तरंगें,

- भूस्खलन,

- ज्वालामुखीय विस्फोटन,

- प्रचण्ड आँधी या तूफान,

- अग्नि (ग्रामीण, नगरीय, वानस्पतिक, आयुध व बारूद भण्डारण कारखानों में लगी अग्नि),

- तुषार तूफान,

- सूखा या अकाल,

- महामारी,

- आणविक विस्फोट व संग्राम इत्यादि।।

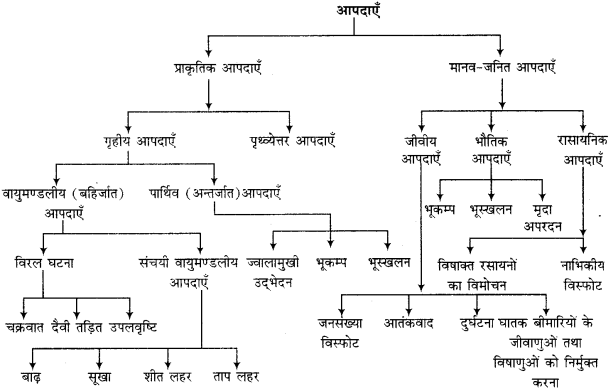

आपदाओं के प्रकार

प्रकृति जीवन की आधारशिला है, प्रकृति के बिना पृथ्वी पर जीवन सम्भव नहीं। प्रकृति की उदारता मानव जाति के लिए एक अनमोल उपहार है। प्रकृति जीवित रहने के लिए परम आवश्यक शाश्वत स्रोत है। हर जीव को प्रकृति जल, वायु, भोजन तथा रहने के लिए आश्रय प्रदान करती है। प्रकृति के इन बहुमूल्य उपहारों के साथ-साथ हम युगों से प्रकृति की विनाशलीला एवं उसका प्रलयंकारी प्रकोप भी देखते आ रहे हैं। जल, थल और नभ में होने वाली आकस्मिक हलचल से उत्पन्न संकट प्रायः आपदा (Disaster) का विकराल रूप धारण कर लेते हैं जिनसे जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है, जान व माल की काफी क्षति होती है, साथ ही आजीविका भी बुर’ तरह से प्रभावित होती है। भारत में आपदाओं की उत्पत्ति के कारकों के आधार पर इनको सामा यत: निम्नांकित दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है

- प्राकृतिक आपदाएँ (Natural Disasters),

- मानव-जनित आपदाएँ (Man-finade Disasters)।

प्राकृतिक आपदाएँ

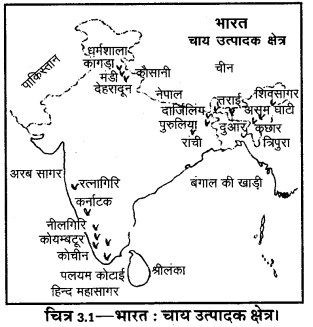

भारत की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण हमारे देश में प्राकृतिक आपदाओं के घटने की सम्भावना बनी रहती है। भारत में कुछ प्रमुख प्राकृतिक आपदाएँ अग्रांकित हैं

- बाढ़े–अतिवृष्टि/ओलावृष्टि,

- सूखा-अकाल,

- भूकम्प,

- चक्रवात, आँधी व तूफान,

- भूस्खलन,

- बादल विस्फोटन एवं तड़ित विस्फोटन,

- सामुद्रिक तूफान,

- वातावरणीय आपदाएँ इत्यादि।

इनमें से कुछ प्रमुख आपदाओं का वर्णन शीर्षकवार निम्नलिखित है

1. भूकम्प – भूकम्प (Earthquakes) को महाप्रलयंकारी प्राकृतिक आपदा माना जाता है, जो आकस्मिक रूप से बिना किसी पूर्वसूचना के तीव्र गति से घटित होती है। सामान्यत: भूकम्प का शाब्दिक आशय भू-पर्पटी नामक भूमि की सतह में यकायक कम्पन पैदा होने से है। साधारणतया अधिकांश भूकम्प पहले बहुत धीमे अथवा मामूली कम्पन के रूप में प्रारम्भ होते हैं तथा ये शीघ्र ही अत्यन्त तीव्र रूप धारण कर लेते हैं। फिर धीरे-धीरे इनकी तीव्रता कम होती जाती है और अन्ततः कम्पन बन्द हो जाता है। भूमि के भीतर भूकम्प का उद्गम स्थान केन्द्र-बिन्दु कहा जाता है। केन्द्रबिन्दु के ठीक एकदम ऊपर पृथ्वी के धरातल पर स्थित बिन्दु को अधिकेन्द्र के नाम से जाना जाता है। भारत का लगभग 65% क्षेत्रफल मध्यम से तीव्र भूकम्प सम्भावी क्षेत्र है। गत 50 वर्षों में प्रायः देश के समूचे क्षेत्र में भूकम्प दृष्टिगोचर हुए हैं।

2. बाढे – जल प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक अनमोल उपहार है जो प्रत्येक जीव-जन्तु एवं प्राणि के जीवन का आधार है, अर्थात् कोई भी जीव-जन्तु एवं प्राणि बिना जल के जीवित नहीं रह सकता, यह बात निर्विवाद सत्य है; किन्तु दूसरी ओर यह भी आश्चर्यजनक सत्य है। कि जब यही जल बाढ़ के रूप में होता है तो हजारों जीव, जन्तुओं के प्राणों की बलि ले लेता है, अर्थात् बाढ़ का जल जान व माल दोनों का भक्षक हो जाता है। जब जल अपने नियमित स्तर से ऊपर उठकर या अपने नियमित मार्ग से विचलित होकर निर्द्वन्द्व स्थिति में अवांछित दिशाओं में बहता है तो ऐसी स्थिति बाढ़ की स्थिति हो जाती है जो कि जान व

माल दोनों के लिए काफी खतरनाक होती है।

सामान्यतः बाढ़े धीरे-धीरे आती हैं और इनके आने में कई घण्टों का समय लग जाता है, किन्तु भारी वर्षा, बाँधों के टूटने, चक्रवात (Cyclones) या समुद्री तूफान आने के कारण बाढ़े अचानक या अति शीघ्र भी आ जाती हैं। जब नदी का जल स्तर बढ़ने की वजह से आस-पास के किनारे के मैदानों में पानी फैलने लग जाए तो इसे नदी तटीय बाढ़ कहा जाता है। अत्यधिक वर्षा अथवा अत्यधिक बर्फ पिघलने के कारण नदी तटीय बाढ़ आने की सम्भावना प्रबल हो जाती है; क्योंकि अत्यधिक वर्षा तथा अत्यधिक बर्फ पिघलने से जल की मात्रा नदियों की धारण क्षमता से अधिक हो जाती है और यही अतिरिक्त अधिक जल बाढ़ का रूप धारण कर लेता है। ज्वार, समुद्री तूफान, चक्रवात एवं सुनामी लहरों के कारण समुद्रीय तटवर्तीय क्षेत्रों में बाढ़े आती हैं। नदी तल पर अवसाद (मृदा के ऐसे सूक्ष्म कण जो नदी के जल में बहकर नदी के तल या बाढ़ वाले मैदान में फैल जाते हैं, अवसाद कहलाते हैं) का जमाव होने से ज्वार की स्थिति के कारण तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ का संकट और भी अधिक खतरनाक व घातक हो जाता है, जो जान व माल को काफी नुकसान तथा आजीविका को अत्यधिक खतरा पैदा कर देता है।

अन्त में निष्कर्षतः कहा जा सकता है, कि भारी वर्षा, अत्यधिक बर्फ पिघलने, चक्रवात, सुनामी, बाँध टूटने इत्यादि के कारण जलाशयों, झीलों तथा नदियों के जल स्तर में वृद्धि होने से आस-पास के विशाल क्षेत्र का अस्थायी तौर पर जलमग्न हो जाना ही बाढ़ कहा जाता है। यह एक प्राकृतिक आपदा है।

3. भूस्खलन – जमीन के खिसकने को भूस्खलन कहा जाता है। यह विश्व में घटने वाली विशाल प्राकृतिक आपदाओं (Major Natural Disasters) यो विपत्तियों (Calamities) में से एक है। भू-गतिशील क्षेत्रों की पट्टियों (Belts of Geodynamic Areas) में ही अधिकतर भूस्खलन दृष्टिगोचर होता है। इसके अलावा भारी वर्षा के प्रभाव से बाढ़ आ जाने से पहाड़ी क्षेत्रों में भी भूस्खलन (Landslides) हो जाता है। विशेष रूप से हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों (Himalyan Mountains Areas) तथा उत्तर:-पूर्व के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रायः सर्वाधिक भूस्खलन सतत् होते रहते हैं। इस आपदा से प्रभावित पूरे क्षेत्र में जान-माल की भारी मात्रा में क्षति होती है अर्थात् पूरा ही क्षेत्र बुरी तरह से तबाह हो सकता है, साथ ही पूरे पर्वतीय क्षेत्र में भूस्खलन के कारण यातायात एवं संचार-व्यवस्था एकदम ठप या अवरुद्ध हो जाती है। भूस्खलन (Landslides), मलबा गिरने (Debris Fall), मलबा खिसकने (Debris Slide), मलबा बहने (Debris Flow) तथा चट्टान लुढ़कने (Rock Toppling) इत्यादि से ढलान एवं जमीन की सतह (Slope and Ground Surface) काफी क्षतिग्रस्त हो जाती है जिसकी वजह से प्रभावित क्षेत्रों में अनियन्त्रित रूप से मृदा अपरदन (Soil Erosion) होता रहता है।

4. सूखा – सूखा भी एक प्राकृतिक आपदा है जिसका मुख्य कारण लम्बे समय तक अनावृष्टि (अर्थात् वर्षा का न होना) है। वर्षा का न होना अथवा अनिश्चित वर्षा का होना प्राकृतिक कारण है जिसे न तो मानव के किसी प्रयास द्वारा बदला जा सकता है और न उसे नियन्त्रित ही किया जा सकता है। संक्षेप में, किसी क्षेत्र में वर्षा न होने अथवा अति कम वर्षा होने के परिणामस्वरूप उत्पन्न भोजन, जल, पशु, चारे, वनस्पतियों एवं रोजगार में कमी वाली स्थिति या अभावग्रसित स्थिति को ही सूखा (Drought) कहा जाता है। प्रायः सूखा ही अकाल का कारण बनता है। आन्ध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिमी उत्तर: प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान इत्यादि प्रान्तों में तो सूखे की समस्या का प्रायः प्रतिवर्ष ही सामना करना पड़ जाता है।

5. चक्रवात – उष्णकटिबन्धीय क्षेत्रों में वायुमण्डल के अन्तर्गत कम दाब व अधिक दाब प्रवणता वाले क्षेत्र को चक्रवात की संज्ञा दी जाती है। चक्रवात एक प्रबल भंवर की भॉति होता है जिसके दक्षिणी गोलार्द्ध में घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा (Anticlockwise Direction) में तथा उत्तर:ी गोलार्द्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा (Clockwise Direction) में तीव्र हवाओं (जो कि कभी-कभी लगभग 350 किमी/घण्टे की गति से अधिक) के साथ-साथ तीव्र मूसलाधार वर्षा होती है एवं विशाल महासागरीय लहरें उठती हैं। चक्रवात के एकदम मध्य केन्द्र में एक शान्त क्षेत्र होता है जिसे साधारणतया चक्रवात की आँख (Eye) कहा जाता है। चक्रवात की आँख वाले क्षेत्र में मेघ बिल्कुल नहीं होते तथा हवा भी काफी धीमे वेग से बहती है, किन्तु इसे शान्त ‘आँख’ के चारों तरफ 20-30 किमी तक विस्तृत मेघों की दीवार का क्षेत्र होता है, जहाँ झंझावातीय पवने (Gale) मूसलाधार बारिश वाले मेघों के साथ-साथ गर्जन व बिजली की चमक भी पायी जाती है। चक्रवात का व्यास कई सौ किमी के घेरे वाला होता है। चक्रवात के केन्द्र में स्थित आँख का व्यास भी लगभग 20-25 किमी का होता है। चक्रवात (Cyclones) में जान व माल दोनों को भारी क्षति होती है।

चक्रवात प्रायः भूमध्य रेखा के 5-20 डिग्री उत्तर:-दक्षिण अक्षांश (Latitude) के मध्य में ही आते हैं। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का प्रकोप विशेष तौर पर भारत के पूर्वी तटीय भाग में दृष्टिगोचर होता है। पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के तटीय भाग चक्रवात के भीषण प्रकोप, तीव्र गति की पवनों, बाढ़ों तथा तूफानी लहरों का शिकार होते हैं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में प्रलयंकारी भीषण चक्रवातों की संख्या विश्व के अन्य चक्रवात सम्भावित क्षेत्रों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है। भारत के चक्रवात (Cyclones); जैसे—तूफान, प्रशान्त महासागर में टाइफून, अटलांटिक महासागर में हरीकेन तथा ऑस्ट्रेलिया में विलीविली नामों से उद्घोषित किए जाते हैं।

6. सुनामी – “सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, जो दो शब्द “सू (Tsu)” अर्थात् समुद्री किनारा या बन्दरगाह (Harbour) तथा “नामी (Nami)” अर्थात् लहरों (Waves) से बना है। सुनामी लहरें ऐसी लहरें हैं जो भूकम्पों (Earthquakes), ज्वालामुखीय विस्फोटन (Volcanic Eruptions) अथवा जलगत भूस्खलनों (Underwater Landslides) के कारण उत्पन्न होती हैं। इन लहरों की ऊँचाई 15 मीटर या उससे अधिक होती है तथा ये समुद्रतट के आस-पास की बस्तियों (Coastal Communities) को एकदम तहस-नहस (तबाह) कर देती हैं। ये सुनामी लहरें 50 किमी प्रति घण्टे की गति से कई किमी के क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लेती हैं। सुनामी लहरें किसी भी दिन तथा किसी भी समय आ सकती हैं। सुनामी लहरों की ताकत को मापा जा सकना एक दुष्कर कार्य है। बहुत बड़ी-बड़ी एवं वजनदार चट्टानें भी इसके आवेग के सामने असहाय हो जाती हैं। जब ये लहरें उथले पानी (Shallow water) में प्रविष्ट होती हैं तो ये भयावह शक्ति (Devastating Force) के साथ तट से टकराकर काफी ऊँची उठ जाती हैं। किसी बड़े भूकम्प (Major Earthquake) के आने से कई घण्टों तक सुनामी (T-sunami) का खतरा बने रहने की आशंका रहती

प्रश्न 2

मानव-जनित आपदाओं का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

मानव-जनित आपदाएँ

ये आपदाएँ मनुष्य की गलतियों या मूर्खता की वजह से उत्पन्न होती हैं। मानव-जनित आपदाओं का वर्णन निम्नलिखित है

1. रासायनिक एवं औद्योगिक आपदाएँ – जब खतरनाक रसायनों का प्रयोग उद्योगों में होता है अथवा जब इन रसायनों का असावधानीपूर्वक गैर-जिम्मेदारी के साथ प्रयोग किया जाता है, तभी रासायनिक आपदा उत्पन्न होती हैं। इसके अतिरिक्त औद्योगिक दुर्घटनाओं में भी ये ही रसायन रिसकर रासायनिक आपदा का कारण बन जाते हैं। रासायनिक हथियारों में आसानी से उपलब्ध होने वाले रसायनों का प्रयोग किया जाता है। इन रासायनिक हथियारों से भी रासायनिक आपदा उत्पन्न होने की सम्भावना बलवती हो जाती है।

2. जैविक आपदाएँ – जैविक आपदाओं के घटने का प्रमुख कारण जैविक हथियारों का प्रयोग है। खेतों में कीटाणुनाशक विषैले रसायनों का छिड़काव करने वाले विमानों से अथवा स्प्रे गन से ये विषैले कीटाणु सुगमता से फैलाये जा सकते हैं जिनके परिणामस्वरूप जैविक आपदाएँ उत्पन्न हो जाती हैं।

3. आग – जहाँ एक ओर आग (Fire) हमारे लिए जीवनदायिनी है, वहीं दूसरी ओर यह अनेक कारणों से हमारे लिए आपदा भी उत्पन्न करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रीष्मकाल (मार्च से जून तक) में जब भयंकर गर्मी पड़ रही होती है और उस दौरान मुख्य फसल (गेहूँ इत्यादि) खुले में शुष्क रूप में ऐसे ही पड़ी रहती है तथा उसी समय गर्म आँधी व तूफान भी प्रायः अपना प्रकोप दर्शाते हैं, तब लापरवाही से हमारे द्वारा फेंकी गई एक छोटी-सी चिंगारी आग का एक भीषण रूप धारण कर सकती है, जिससे खुले मैदान में पड़ा हुआ सारा अनाज भीषण आग की चपेट में आ जाता है तथा हमें भारी नुकसान सहना पड़ जाता है। प्रायः देखने में आता है कि आये दिन रसोई गैस सिलिण्डर फटने, मोटरगाड़ियों में गैर-कानूनी ढंग से एल०पी०जी० सिलिण्डर फटने इत्यादि की घटनाएँ अखबारों में पढ़ने को मिलती रहती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में आग की चपेट में अनेक वृक्षों को जलकर राख बनते हुए देखा गया है, वहीं दूसरी ओर विभिन्न त्यौहारों; जैसेहोली, दीपावली, क्रिसमस-डे तथा बारा-वफात इत्यादि पर असुरक्षित ढंग से खुशी में पटाखों को चलाने में हमें असावधानी के कारण भारी क्षति का सामना करना पड़ जाता है। इसके अलावा विभिन्न आयुध कारखानों एवं बारूद भण्डारगृहों में आग लग जाने से हमें अनावश्यक हानि उठानी पड़ जाती है।

4. नाभिकीय आपदाएँ – रेडियोधर्मी अवपात (नाभिकीय बम विस्फोट, नाभिकीय परीक्षण), नाभिकीय रिएक्टरों के व्यर्थ पदार्थ, नाभिकीय रिएक्टरों में विस्फोट एवं एक्स-रे मशीनों इत्यादि के कारण ही नाभिकीय आपदाएँ घटती हैं। परमाणविक पदार्थों को चुराकर बनाए जाने वाले बम डर्टी बम (Dirty Bomb) कहे जाते हैं जिनका प्रयोग आतंकवादी प्रायः आतंक फैलाने में करते हैं।

5. दुर्घटनाएँ – प्रतिदिन अनेक लोग भारतवर्ष में किसी-न-किसी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। इन दुर्घटनाओं में मुख्यत: सड़क दुर्घटनाएँ, रेल दुर्घटनाएँ तथा हवाई दुर्घटनाएँ सम्मिलित हैं। प्राय: न्यूज चैनलों तथा समचार-पत्रों में भीषण रेल दुर्घटनाओं के बारे में सुनने को मिलता है कि आमने-सामने की भिड़न्त तथा रेलगाड़ियों का पटरी से उतर जाना भयंकर रेल दुर्घटनाओं का द्योतक है जिससे जान व माल का भारी नुकसान हो जाता है।

6. आतंकवादी हमले – निर्दोष व्यक्तियों को जान-बूझकर बम इत्यादि का विस्फोट करके मौत के घाट उतारना आतंकवादी हमला कहा जाता है। इसके अन्तर्गत विमानों का अपहरण करके उन्हें विस्फोट द्वारा उड़ाना, सार्वजनिक प्रमुख स्थलों पर हवाई हमले करना एवं आत्मघातियों के माध्यम से विस्फोट करवाना तथा टाइम बम व कार बम इत्यादि विस्फोटक अप्रत्याशित स्थलों पर छुपाकर रखना आदि शामिल हैं।

7. महामारी – महामारी को किसी भयंकर संक्रामक बीमारी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, शीघ्र ही विस्तृत क्षेत्र में फैल जाने वाली अप्रत्याशित रूप से घटने वाली, स्वास्थ्य को कुप्रभावित करने वाली एवं असंख्य लोगों को मौत के घाट उतारने वाली संक्रामक भयंकर बीमारी को महामारी की संज्ञा दी जा सकती है। मरीजों की संख्या बढ़ने पर ही महामारी संज्ञान में आती है। कभी-कभी तो महामारी के बारे में बीमारी वाहकों (Disease Carriers) के मरने से पता चल जाता है; जैसे–प्लेग नामक महामारी का पता चूहों के भारी संख्या में मरने से लग जाता है।

प्रश्न 3

भू-स्खलन एवं सूखा प्राकृतिक आपदाएँ हैं। इनके कारण एवं प्रभावों पर प्रकाश डालिए।

उत्तर:

भू-स्खलन

पर्वतीय ढालों का कोई भाग जब जल-भार की अधिकता एवं आधार चट्टानों के कटाव के कारण अपनी गुरुत्वीय स्थिति से असन्तुलित होकर अचानक तीव्रता के साथ सम्पूर्ण अथवा विच्छेदित खण्डों के रूप में गिरने लगता है तो यह घटना भू-स्खलन कहलाती है। भू-स्खलन प्रायः तीव्र गति से आकस्मिक रूप से उत्पन्न होने वाली प्राकृतिक आपदा हैं। भौतिक क्षति और जन-हानि इसके दो प्रमुख दुष्प्रभाव हैं। भारत में इस आपदा का रौद्र रूप हिमालय पर्वतीय प्रदेश एवं पश्चिमी घाट में बरसात के दिनों में अधिक देखा जाता है। वस्तुतः हिमालय प्रदेश युवावलित पर्वतों से बना है, जो विवर्तनिक दृष्टि से अत्यन्त अस्थिर एवं संवेदनशील भू-भाग है। यहाँ की भूगर्भिक संरचना भूकम्पीय तरंगों से प्रभावित होती रहती है, इसलिए यहाँ भू-स्खलन की घटनाएँ अधिक होती रहती हैं।

भू-स्खलन के कारण

सामान्यतः भू-स्खलन का मुख्य कारण पर्वतीय ढालों या चट्टानों का कमजोर होना है। चट्टानों के कमजोर होने पर उनमें घुसा पानी चट्टानों को बाँधकर रखने वाली मिट्टी को ढीला कर देता है। यही ढीली हुई मिट्टी ढाल की ओर भारी दबाव डालती है। इस मलबे के तल के नीचे सूखी चट्टानें ऊपर के भारी और गीले मलबे एवं चट्टानों का भार नहीं सँभाल पाती हैं, इसलिए वह नीचे की ओर खिसक आती हैं और भू-स्खलन हो जाता है। पहाड़ी ढालों और चट्टानों के कमजोर पड़ने के कई कारण हो सकते हैं; जैसे—

- पूर्व में आया भूकम्प,

- पृथ्वी की आन्तरिक हलचलों से चट्टानों में उत्पन्न भ्रंश,

- अत्यधिक वर्षा के कारण तीव्र भू-क्षरण,

- चट्टानों के भीतर रासायनिक क्रियाओं का होना,

- पहाड़ी ढालों पर वनस्पति का न होना या वन-विनाश,

- पहाड़ों पर बड़े बाँध और बड़ी इमारतें बनाने से पहाड़ों पर बढ़ता दबाव आदि।

अतः भू-स्खलन की उत्पत्ति या कारणों के सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दुओं को निर्दिष्ट किया जा सकता है

- भू-स्खलन भूकम्पों या अचानक शैलों के खिसकने के कारण होते हैं।

- खुदाई या नदी-अपरदन के परिणामस्वरूप ढाल के आधार की ओर भी तेज भू-स्खलन हो जाते हैं।

- भारी वर्षा या हिमपात के दौरान तीव्र पर्वतीय ढालों पर चट्टानों पर बहुत बड़ा भाग जल तत्त्व की अधिकता एवं आधार के कटाव के कारण अपनी गुरुत्वीय स्थिति से असन्तुलित होकर अचानक तेजी के साथ विखण्डित होकर गिर जाते हैं। क्योंकि जल-भार के कारण चट्टानें स्थिर नहीं रह सकती हैं; अतः चट्टानों पर दबाव की वृद्धि भू-स्खलन का मुख्य कारण होती है।

- कभी-कभी भू-स्खलन का कारण त्वरित भूकम्प, बाढ़, ज्वालामुखी विस्फोट, अनियमित वन कटाई तथा सड़कों का अनियोजित ढंग से निर्माण भी होता है।

- सड़क एवं भवन बनाने के लिए लोग प्राकृतिक ढलानों को सपाट स्थिति में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार के परिवर्तनों के परिणामस्वरूप भी पहाड़ी ढालों पर भू-स्खलन होने लगते हैं।

वास्तव में, भू-स्खलन को प्रेरित करने में मुख्य भूमिका ढाल के ऊपर स्थित ‘बोझ’ तथा जल-दबाव की उपस्थिति है। पर्वतीय ढालों पर चट्टानों के बीच में भरे जल के कारण चट्टानों का आधार अस्थिर होता रहता है इसलिए चट्टानें टूटकर ढालों के सहारे नीचे खिसकती रहती हैं जो भू-स्खलन की आवृत्ति में वृद्धि करती रहती हैं; अत: मुलायम व कमजोर पारगम्य चट्टानों में रिसकर जमा हुए हिम या जल का बोझ ही पर्वतीय ढालों पर टूटने और खिसकने का प्रमुख कारण है।

सूखा

सूखा एक ऐसी आपदा है जो दुनिया के किसी-न-किसी भाग में लगभग नियमित रूप से अपना प्रभाव डालती है। यह ऐसी आपदा है जिसमें कृषि, पशुपालन तथा मनुष्य की सामान्य आवश्यकता से कम जल उपलब्ध होता है। शुष्क व अर्द्धशुष्क भागों में यह स्थिति सामान्य समझी जाती है क्योंकि जल का कम उपलब्ध होना उनकी नियति बन गया है, परन्तु पर्याप्त वर्षा या जल-क्षेत्रों में, जब वर्षा कम होती हैं या लम्बे समय तक वर्षा न हो और स्थायी जल-स्रोत भी सूखने लगे तो वहाँ सूखा एक एक भारी आपदा बन जाती है। अगर मौसम विज्ञान की सरल शब्दावली में कहें तो दीर्घकालीन औसत के आधार पर किसी स्थान पर 90 प्रतिशत से कम वर्षा होना सूखे की स्थिति मानी जाती है।

सूखा आपदा के कारण

वस्तुत: सूखा एक प्राकृतिक आपदा माना जाता है, परन्तु वर्तमान समय में मनुष्य के पर्यावरण के प्रति दोषपूर्ण व्यवहार, अनियोजित भूमि उपयोग, वन-विनाश, भूमिगत जल पर अत्यधिक दबाव एवं जलसंसाधन का कुप्रबन्ध भी सूखा आपदा के लिए कम जिम्मेदार नहीं है। अतः प्राकृतिक एवं मानवकृत सूखा संकट के निम्नलिखित कारण अधिक महत्त्वपूर्ण हैं—

1. जलचक्र – वर्षा जलचक्र के नियमित संचरण, प्रवाह एवं प्रक्रिया का परिणाम है, किन्तु जब कभी जलचक्र में अवरोध उत्पन्न हो जाता है तो वर्षा के अभाव के कारण सूखा-संकट की स्थिति आ जाती है। आधुनिक विकास, जो कि जलचक्र की प्राकृतिक प्रक्रिया के विरुद्ध है, ने जलचक्र की कड़ियों को तोड़ दिया है जिसके परिणामस्वरूप अतिवृष्टि या अनावृष्टि की समस्या उत्पन्न होने लगी है।

2. वनविनाश – प्राकृतिक वनस्पति जल-संग्रहण व्यवस्था का अभिन्न अंग है। वनों एवं प्राकृतिक वनस्पति के विनाश से जलचक्र प्रक्रिया प्रभावित हुई है, क्योंकि वन एवं वनस्पति एक ओर तो वर्षा-जल के संचय में सहायक होते हैं, दूसरी ओर भूमि आर्द्रता को सुरक्षा प्रदान करती है, यही परिस्थितियाँ जलचक्र को भी नियमित रखने एवं जल-स्रोतों को सूखने से बचाती हैं। देश में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र एवं ओडिशा का कालाहांडी क्षेत्र इसके प्रमुख उदाहरण हैं, जहाँ सघन वनों के कारण अब से 30 वर्ष पूर्व सूखा-संकट नहीं था, किन्तु अब इन क्षेत्रों को नियमित सूखा-संकट झेलना पड़ता है।

3. भूमिगत जल का अधिक दोहन – भूमिगत जल-स्रोतों के अत्यधिक दोहन के कारण भी देश के कई प्रदेशों में सूखा को सामना करना पड़ता है। पि जल की कमी और जलाभाव के लिए वर्षा की कमी को दोषी माना जाता है किन्तु मात्र वर्षा कम होने या न होने से ही भूजल समाप्त नहीं होता। भूजल लम्बी अवधि में रिसकर एकत्र होने वाली प्रक्रिया है। यदि किसी वर्ष वर्षा न हो तो भूमिगत जल समाप्त नहीं हो सकता है लेकिन जब भूमिगत जलनिकासी की दर रिचार्ज दर से अधिक हो जाती है तो भूमिगत जल-भण्डार कम हो जाते हैं या भूजल स्तर में अत्यधिक गिरावट आ जाती है। देश के पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर: प्रदेश में इसी कारण सूखे कुओं की संख्या में तेजी आई है तथा आए वर्ष सूखने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

4. नदी मार्गों में परिवर्तन – सततवाहिनी नदियाँ केवल सतही पानी का प्रवाहमात्र नहीं होती अपितु यह नदियाँ भूमिगत जल-स्रोतों को भी जल प्रदान करती हैं। नदी का मार्ग बदल जाने पर निकटवर्ती भूमिगत जल-स्रोत सूखने लगते हैं। महाराष्ट्र में येरला नदी पर कृत्रिम बाँध बनाने के कारण मार्ग परिवर्तन करने से निचले क्षेत्रों के सभी कुएँ सूख गए हैं, क्योंकि इन कुओं को इसी नदी से भू-जल के माध्यम से पानी मिलता था।

5. खनन कार्य – देश के अनेक भागों में अवैज्ञानिक ढंग से किया गया खनन कार्य भी सूखा संकट का प्रभावी कारण होता है। हिमालय की तराई एवं दून घाटी क्षेत्रों में जहाँ वार्षिक वर्षा का औसत 250 सेमी से अधिक रहता है, अनियोजित खनन कार्यों के कारण जलस्रोत सूख गए हैं। दून एवं मसूरी की पहाड़ियों में चूना चट्टानें जो भूमिगत जल को एकत्र करने में सहायक होती हैं, का अत्यधिक खनन किया गया है इसलिए यहाँ चूना चट्टानें वनस्पतिविहीन हो गई हैं और अब वर्षा का जल तेजी से बह जाने के कारण भूमिगत जल रिचार्ज की दर न्यूनतम हो गई है; अतः इस क्षेत्र के अनेक प्राकृतिक जल-स्रोत सूख गए।

6. मिट्टी का संघटन – मिट्टी जैविक संघटन द्वारा बना प्रकृति का महत्त्वपूर्ण पदार्थ है जो स्वयं जल एवं नमी का भण्डार होता है। वर्तमान समय में मिट्टी का संघटन असन्तुलित हो गया है इसलिए मिट्टी की जलधारण क्षमता अत्यन्त कम हो गई है। जैविक पदार्थ (वनस्पति आदि) मिट्टी की जलधारण क्षमता में नाटकीय वृद्धि करते हैं। पानी और नमी सुरक्षा की यह विधि उष्णकटिबन्धीय क्षेत्रों में विशेष महत्त्व रखती है। क्योंकि यहाँ मौसमी वर्षा होती है। यह मौसमी वर्षा ही सूखे मौसम में पौधों के लिए नमी प्रदान करती है। वर्तमान समय में भूमि-क्षरण के कारण मिट्टी का वनस्पति आवरण कम हो गया है, इसलिए मिट्टी में जलधारण क्षमता के अभाव के कारण सूखा-संकट का सामना अधिक करना पड़ता है।

प्रश्न 4

आपदा-प्रबन्धन के प्रकारों का उल्लेख करते हुए आपदा-प्रबन्धन के घटकों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

आपदा-प्रबन्धन

आपदा के प्रभाव को कम करने अथवा इससे राहत पाने के क्रिया-कलाप प्रबन्धन कहलाते हैं। आपदा-प्रबन्धन के अन्तर्गत आकस्मिक परिस्थितियों तथा प्राकृतिक आपदाओं के हानिकारक प्रभावों को कम करने हेतु राहत कार्यों की व्यवस्था करना एवं आपदा से ग्रसित व्यक्तियों की सहायता करना एवं उन्हें आपदा के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए एक रचनात्मक रूपरेखा तैयार करना शामिल है। इसके अतिरिक्त आपदा-प्रबन्धन में आपदा से बचाव हेतु आपदा से पूर्व की जाने वाली तैयारी, आपदा आने पर उसके दुष्प्रभाव को कम करने, उसका सामना करने के लिए सावधानी तौर पर किये जाने वाले उपाय तथा आपदा घटित होने के बाद किये जाने वाले राहत तथा पुनर्वास कार्य भी आपदा-प्रबन्धन में शामिल हैं

आपदा-प्रबन्धन के प्रकार आपदा प्रबन्धन की मुख्यत: निम्नांकित तीन अवस्थाएँ हैं

- आपदाओं से पहले प्रबन्धन-आपदाओं के घटने से पहले किये जाने वाले प्रबन्धन के अन्तर्गत मानव, भौतिक एवं पर्यावरण सम्भावित हानियों का यथासम्भव कम करना तथा सुनिश्चित करना कि ये हानियाँ आपदा के दौरान कम-से-कम दृष्टिगोचर हो

- आपदाओं के दौरान प्रबन्धन-आपदा से ग्रसित लोगों अथवा पीड़ितों के लिए फ्र्याप्त खाद्य सामग्री एवं उनकी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना।

- आपदाओं के उपरान्त प्रबन्धन-इस प्रबन्धन के अन्तर्गत तेजी से पुनर्लाभ (Recovery) करना एवं सामान्यतः वापस लाना इत्यादि कार्य आते हैं।

आपदा-प्रबन्धन के घटक

राष्ट्र मण्डल सरकार ने आपदा प्रबन्धन के जिन घटकों की पहचान की है, वे घटक निम्नांकित हैं–

- तैयारी,

- प्रत्योत्तर एवं राहत,

- आपदा से उबरना तथा पुनर्वास,

- रोक/योजना/ आपदा कम करना।

पी०आर०आर०पी० द्वारा आपदा-प्रबन्धन का प्रतिनिधित्व दर्शाया जा सकता है जो कि निम्नवत् है

1. पी० (P) तैयारी Preparedness इसके अन्तर्गत इस बात को सुनिश्चित किया जाता है। कि समाज तथा समुदाय आपदा का सामना करने के लिए तैयार हैं। ये उपाय निम्नांकित ।

- पूर्वाभ्यास, प्रशिक्षण तथा अभ्यास–आपदा का सामना करने के लिए तैयारी करने हेतु पूर्वाभ्यास, प्रशिक्षण तथा अभ्यास किये जाते हैं, ताकि आपदा के दौरान व्यक्तियों में प्रतिरोधक शक्ति का समुचित विकास हो सके।

- समुदाय की जागरूकता तथा शिक्षा-आपदा के बारे में पहले से ही समुदाय को जागरूक किया जाता है, साथ ही विभिन्न समुदायों के व्यक्तियों को इसके बारे में शिक्षा प्रदान कर उन्हें शिक्षित भी किया जाता है।

- आपदा-प्रबन्धन की योजना तैयार करना-देश के विभिन्न समुदायों, विद्यालयों, प्रशिक्षण संस्थानों तथा व्यक्तियों के लिए आपदा-प्रबन्धन की एक प्रभावी योजना तैयार की जाती है तथा उस योजना के क्रियान्वयन की समुचित व्यवस्था की जाती

- पारस्परिक सहायता की व्यवस्था–आपस में एक-दूसरे की सहायता करने के लिए समुदाय को प्रेरित किया जाता है।

- संसाधनों एवं मानवीय क्षमताओं की सूची तैयार करना–संसाधनों तथा मानवीय क्षमताओं की सूची तैयार की जाती है जिसकी सहायता से आपदा के दौरान इसके कुप्रभाव को यथासम्भव कम करने का रचनात्मक प्रयास किया जा सकता है।

- समुचित चेतावनी प्रणाली की व्यवस्था करना-आपदा घटने से पूर्व समुचित चेतावनी प्रणाली की व्यवस्था की जाती है जिसका प्रयोग करके आपदा के दौरान व्यक्तियों को आपदा के खतरे का मुकाबला करने के लिए सचेत किया जाता है।

- संवेदनशील समूहों की पहचान करना-संवेदनशील समूहों की पहचान की जाती है और इन्हीं को ध्यान में रखकर आपदा-प्रबन्धन के दौरान एक प्रभावी योजना तैयार की जाती है।

2. आर० (R) प्रत्योत्तर एवं राहत Response and Relief प्रत्योत्तर व राहत के अन्तर्गत ऐसे उपाय किये जाते हैं जिससे आपदा से पूर्व, आपदा के दौरान तथा आपदा के उपरान्त होने वाले सम्भावित नुकसान या हानि को यथासम्भव कम किया जा सके। कुछ प्रमुख उपाय निम्नांकित हैं–

- आपदा-प्रबन्धन योजनाओं को साकार करने हेतु उन्हें क्रियान्वित किया जाता है।

- आपातकालीन नियन्त्रण कक्ष की स्थापना की जाती है और उन्हें क्रियाशील बनाया जाता है।

- लोगों को नवीनतम चेतावनी देकर आगाह किया जाता है। आपदा से ग्रसित व्यक्तियों की सहायतार्थ चिकित्सा शिविरों की स्थापना की जाती है। विभिन्न उपयोगी संसाधनों को एकत्र किया जाता है जिनका उपयोग व्यक्तियों के कष्टों को दूर करने में किया जाता है।

- सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की जाती है जिसमें स्थानीय व्यक्तियों को काम में लगाया जाता है।

- खोज व बचाव दल गठित कर उन्हें अपने-अपने काम पर लगाया जाता है ताकि राहत कार्य सुचारु रूप से सम्पन्न हो सके।

- आपदा से बचाव के लिए लोगों को उचित आश्रय दिया जाता है जिनमें मूत्रालय व शौचालय की भी सुव्यवस्था होती है।

- तम्बू वे सचल घर इत्यादि की व्यवस्था भी की जाती है।

- यातायात की समुचित व्यवस्था की जाती है।

3. आर० (R) आपदा से उबारना तथा पुनर्वास Recovery and Rehabilitation इसके

अन्तर्गत आपदा से पीड़ित व्यक्तियों को आपदा के कुप्रभाव से उबारने के यथासम्भव प्रयास, आर्थिक एवं भावनात्मक कल्याणकारी कार्य किये जाते हैं। कुछ प्रमुख उपाय निम्नांकित हैं|

- आपदा से पीड़ित व्यक्तियों को राहत सामग्री उपलब्ध करायी जाती है और उन्हें आश्रय दिये जाते हैं।

- आपदाग्रसित मकानों के मलबे में से आवश्यक निर्माण सामग्री (Building Materials) एकत्र करके उससे पीड़ितों के मकानों के पुनःनिर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जाता है।

- पीड़ितों को यथासम्भव आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

- पीड़ित व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर तलाश किये जाते हैं और उन्हें उचित रोजगार प्रदान किया जाता है।

- पीड़ितों के लिए नये घरों के निर्माण की योजना का क्रियान्वयन किया जाता है।

- लोगों को स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों का बोध कराया जाता है तथा लोगों में स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सम्बन्धी जागरूकता लाने के प्रयास किये जाते हैं।

- जिन लोगों के नजदीकी रिश्तेदार आपदा में गुम हो गये हैं या जान गंवा चुके हैं. उन लोगों के लिए परामर्श कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं और उन्हें सान्त्वना प्रदान की जाती है।

- आपदा से ध्वस्त संचार व यातायात के साधनों को पुनः क्रियाशील कराकर आवश्यक सेवाओं को दोबारा चालू कराया जाता है।

- जल आपूर्ति की व्यवस्था को चालू कराया जाता है एवं पीने के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध कराया जाता है।

- जल निस्तारण (Water Disposal) की उचित व्यवस्था की जाती है।

4. पी० (P) आपदा के खतरे को रोकना, आपदा – प्रबन्धन की योजना तैयार करना

तथा आपदा के प्रभाव को कम करना Prevention of Hazard due to Disaster, Planning of Disaster Management and Mitigation इसके अन्तर्गत आपदा के कुप्रभाव को कम करना, उसकी योजना तैयार करना तथा आपदा को समाप्त करने या रोकने के पर्याप्त उपाय किये जाते हैं। कुछ प्रमुख उपाय निम्नांकित हैं–

- आपदा घटित होने से पहले सम्भावित खतरों को कम करने के यथासम्भव उपाय किये जाते हैं।

- समुदाय को जागरूक किया जाता है, साथ ही उन्हें शिक्षित भी किया जाता है।

- आपदा अवरोधक मकान/भवन बनाये जाते हैं।

- भूमि उपयोग की योजना तैयार की जाती है।

- संवेदनशील एवं खतरे से ग्रस्त क्षेत्रों में मकान बनाये जाने पर प्रतिबन्ध लगाया जाता

- घरों, स्कूलों, निजी तथा सार्वजनिक भवनों के ढाँचों की गुणवत्ता (Quality of Structure) को सुधारा जाता है।

- जल आपूर्ति वे जल निस्तारण की व्यवस्था को सुधारा जाता है।

प्रश्न 5

राज्य आपदा अधिकारी के कर्तव्य एवं अधिकारों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

राज्य आपदा अधिकारी-कर्त्तव्य एवं अधिकार

राज्य आपदा अधिकारी के कर्त्तव्य एवं अधिकार निम्नलिखित प्रकार हैं।

1. राज्य स्तर – राज्य स्तर पर प्राकृतिक आपदाओं का मुकाबला करने की व्यवस्था को उत्तर:दायित्व मुख्यतः राज्य सरकारों का होता है। केन्द्रीय सरकार का कार्य राज्य सरकारों को अपेक्षित मानवीय तथा आर्थिक सहायता प्रदान करना होता है। राज्य सरकार स्तर पर राज्य का तत्कालीन मुख्यमन्त्री अथवा मुख्य सचिव मुख्य आपदा प्राधिकारी होता है, जो राज्य स्तर की आपदा प्रबन्धन कमेटी का अध्यक्ष होता है। यह अध्यक्ष ही राज्य के अन्तर्गत होने वाले समस्त राहत कार्यों का संचालन तथा प्रबन्धन का सारा उत्तर:दायित्व सँभालता है। राज्य में राहत कमिश्नर (Relief Commissioner) समस्त बचाव, राहत तथा पुनर्वास सम्बन्धी कार्यों का प्रभारी (Incharge) होता है, जो आपदाओं के दौरान राज्य स्तर की आपदा-प्रबन्धन कमेटी के आदेशों व निर्देशों के अधीन ही समस्त कार्य करता है। कुछ राज्यों में राजस्व विभाग (Revenue Department) का राजस्व सचिव (Revenue Secretary) बचाव, राहत तथा पुनर्वास सम्बन्धी कार्यों की देख-रेख करता है। प्रत्येक राज्य की अपनी निजी राहत पुस्तिका (Revenue Manual) होती है जिसे राज्य राहत कोड (State Relief Code) के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य पृथक् रूप से अपनी राज्य आपातकालीन योजना (State Contingency Plan) को तैयार करता है तथा इस योजना के अन्तर्गत ही आपदाओं का प्रबन्धन किया जाता है।

2. जिला स्तर – जिला स्तर पर समस्त सरकारी आदेशों व निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करने को उत्तर:दायित्व जिला प्रशासन का होता है। जिला स्तर पर प्रतिदिन के बचाव, राहत तथा पुनर्वास कार्यों के क्रियान्वयन का पूर्ण उत्तर:दायित्व जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर पर होता है। यह अधिकारी अन्य विभागों के क्रिया-कलापों पर निगरानी रखता है और यही व्यक्ति राहत कार्यों को समन्वयन करता है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन विधेयक में पंचायतों को स्वशासी संस्थाओं का दर्जा प्रदान किया गया है जिसके आधार पर ये संस्थाएँ आपदाओं के दौरान द्रुत चेतावनी पद्धतियों, राहत सामग्री के आवंटन, आपदाग्रसित व्यक्तियों को आश्रय तथा उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जिला स्तर पर जिला आपदा-प्रबन्धन समिति का गठन किया जाता है। यह समिति जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में बनाई जाती है। इस समिति में सदस्य के रूप में स्वास्थ्य विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, सिंचाई विभाग, जल तथा सफाई विभाग, पुलिस, अग्निशमन विभाग, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की गैर-सरकारी संस्थाओं के अधिकारी होते हैं। उपर्युक्त जिला आपदा-प्रबन्धन समिति आपदा प्रबन्धन टीमों की आवश्यकतानुसार सहायता लेती है; क्योंकि ये टीमें राहत के विभिन्न कार्यों में प्रशिक्षण प्राप्त किये होती हैं; जैसे—अग्निशमन, पुलिस तथा स्वास्थ्य सेवी संस्थाएँ इत्यादि। जिला स्तर पर आपदा-प्रबन्धन समिति के कार्य मुख्यत: जिला स्तर पर आपदा-प्रबन्धन योजना तैयार करना, आपदा-प्रबन्धन टीमों के प्रशिक्षण का आयोजन करना तथा मॉक ड्रिल कराना इत्यादि हैं।

3. ब्लॉक स्तर – ब्लॉक स्तर पर आपदा-प्रबन्धन समिति का नोडल ऑफिसर (Nodal Officer), ब्लॉक विकास अधिकारी (Block Development Officer) या तालुका विकास अधिकारी (Taluka Development Officer) होता है। ब्लॉक स्तर पर गठित की गई आपदा-प्रबन्धन समिति का अध्यक्ष नोडल अधिकारी होता है। इस कमेटी के अन्य सदस्य समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण जल योजना एवं सफाई विभाग, पुलिस, अग्निशमन तथा अन्य युवा संगठनों के अधिकारीगणों के प्रतिनिधि होते हैं तथा इसके अतिरिक्त समुदाय आधारित संगठन गैर-सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि प्रमुख वरिष्ठ नागरिक एवं चुने गए प्रतिनिधि भी इस कमेटी के सदस्य चुने जा सकते हैं। ब्लॉक स्तर पर गठित आपदा प्रबन्धन समिति के कार्य मुख्यत: ब्लॉक स्तर की आपातकालीन योजनाओं का निर्माण करना, ब्लॉक प्रशासन की आपदा-प्रबन्धन में आवश्यक सहायता करना, आपदा-प्रबन्धन दलों (Teams) के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना व उनकी क्रियाओं के बीच उचित समन्वय करना तथा मॉक ड्रिल कराना इत्यादि हैं।

(iv) ग्राम स्तर – ग्राम स्तर पर आपदा-प्रबन्धन समिति का अध्यक्ष गाँव-प्रधान अथवा सरपंच

होता है। ग्राम आपदा-प्रबन्धन समिति के कार्य मुख्यत: ग्राम आपदा-प्रबन्धन योजना को तैयार करना, विभिन्न समाज-सेवी संस्थाओं के साथ उचित समन्वय स्थापित करना, आपद-प्रबन्धन टीम का निर्माण करना तथा उस टीम के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा विभिन्न आपदाओं/

खतरों के विषय में समय-समय पर या अनवरत रूप में मॉक ड्रिल कराना है।

प्रश्न 6

आपदा-प्रबन्धन से आप क्या समझते हैं ? कौन-कौन सी संस्थाएँ इस कार्य में संलग्न हैं?

या

भारत में आपदा-प्रबन्धन की विवेचना कीजिए। [2015]

उत्तर:

आपदा-प्रबन्धन प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम को कम करने अर्थात् उनके प्रबन्धन के तीन पक्ष हैं

- आपदाग्रस्त लोगों को तत्काल राहत पहुँचाना,

- प्रकोपों तथा आपदाओं की भविष्यवाणी करना तथा

- प्राकृतिक प्रकोपों से सामंजस्य स्थापित करना।।

आपदाग्रस्त लोगों को राहत पहुँचाने के लिए निम्नलिखित उपाय आवश्यक हैं।

1. आपदा की प्रकृति तथा परिमाण को वास्तविक चित्र उपलब्ध होना चाहिए। प्रायः मीडिया की रिपोर्ट घटनाओं का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा भ्रमपूर्ण तथ्य प्रस्तुत करती है। (यद्यपि ऐसा जान-बूझकर नहीं किया जाता है, पर्यवेक्षक या विश्लेषणकर्ता के व्यक्तिगत मत के कारण ऐसा होता है)। अतएव, अन्तर्राष्ट्रीय समुदायों को सम्बन्धित सरकार से जानकारी हासिल करनी चाहिए।

2. निवारक तथा राहत कार्यों को अपनाने से पहले प्राथमिकताएँ निश्चित कर लेनी चाहिए। उदाहरणार्थ-राहत कार्य घने आबाद क्षेत्रों में सर्वप्रथम करने चाहिए। बचाव के विशिष्ट उपकरण, मशीनें, पम्प, तकनीशियन आदि तुरन्त आपदाग्रस्त क्षेत्रों में भेजने चाहिए। दवाएँ या औषधियाँ भी उपलब्ध करानी चाहिए।

3. विदेशी सहायता सरकार के निवेदन पर ही आवश्यकतानुसार भेजनी चाहिए अन्यथा आपदाग्रस्त क्षेत्र में अनावश्यक सामग्री सम्बन्धी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तथा समस्याएँ अधिक जटिल हो जाती हैं।

4. प्राकृतिक आपदाओं के प्रबन्धन में शोध तथा भविष्यवाणी का बहुत महत्त्व है। प्राकृतिक आपदाओं की पूर्वसूचना (भविष्यवाणी) किसी प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त क्षेत्र में आपदा की आवृत्ति, पुनरावृत्ति के अन्तराल, परिमाण, घटनाओं के विस्तार आदि के इतिहास के अध्ययन के आधार पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, बड़े भूस्खलन के पूर्व किसी क्षेत्र में पदार्थ का मन्द सर्पण लम्बे समय तक होता रहता है; किसी विस्फोटक ज्वालामुखी उद्गार के पूर्व धरातल में साधारण उभार पैदा होता है तथा स्थानीय रूप से भूकम्पन होने लगता है। नदी बेसिन के संग्राहक क्षेत्र में वर्षा की मात्रा तथा तीव्रता के आधार पर सम्भावित. बाढ़ की स्थिति की भविष्यवाणी सम्भव है। स्रोतों के निकट उष्णकटिबन्धीय चक्रवातों तथा स्थानीय तूफानों एवं उनके गमन मार्गों का अध्ययन आवश्यक है।

5. प्राकृतिक प्रकोपों एवं आपदाओं का मानचित्रण करना, मॉनीटर करना तथा पर्यावरणीय दशाओं में वैश्विक परिवर्तनों का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए वैश्विक, प्रादेशिक एवं स्थानीय स्तरों पर आपदा-प्रवण क्षेत्रों का गहरा अध्ययन आवश्यक होता है। इण्टरनेशनल काउन्सिल ऑफ साइण्टिफिक यूनियन (ICSU) तथा अन्य संगठनों ने मानवीय क्रियाओं तथा प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले पर्यावरणीय परिवर्तनों की क्रियाविधि, मॉनीटरिंग तथा उन्हें कम करने सम्बन्धी अनेक शोधकार्य प्रारम्भ किये हैं। आपदा-शोध तथा आपदा कम करने सम्बन्धी कुछ महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम निम्नलिखित हैं—

(i) SCOPE-ICSU ने साइण्टिफिक कमेटी ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरन्मेण्ट नामक समिति की स्थापना 1969 में की, जिसका उद्देश्य सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों के लिए पर्यावरण पर मानवीय प्रभावों तथा पर्यावरणीय समस्याओं सम्बन्धी घटनाओं की समझ में वृद्धि करना है। SCOPE यूनाइटेड नेशन्स के एनवायरन्मेण्ट कार्यक्रम (UNEP), यूनेस्को के मानव एवं बायोस्फियर कार्यक्रम (MAB) तथा wMO के वर्ल्ड क्लाइमेट प्रोग्राम (wCP) की भी सहायता करता है।

(ii) IGBP-ICSU ने अक्टूबर, 1988 में स्टॉकहोम (स्वीडन) में इण्टरनेशनलजिओस्फियर- बायोस्फियर कार्यक्रम (IGBP) या ग्लोबल चेंज कार्यक्रम (GCP) भूमण्डलीय पर्यावरण सम्बन्धी मुद्दों का अध्ययन करने के लिए प्रारम्भ किया। यह कार्यक्रम भौतिक पर्यावरण के अन्तक्रियात्मक प्रक्रमों के अध्ययन पर बल देता है। ये अध्ययन उपग्रह दूर संवेदी तकनीकों, पर्यावरणीय मॉनीटरिंग तथा भौगोलिक सूचना तन्त्रों (GIS) पर आधारित हैं।

(iii) HDGC–सामाजिक वैज्ञानिकों ने ‘ह्यूमन डाइमेन्शन ऑफ ग्लोबल चेंज’ (HDGC) नामक एक समानान्तर शोध कार्य चालू किया है। यह कार्यक्रम GNU, ISSC तथा IFIAS जैसे संगठनों से सहायता तथा वित्त प्राप्त करता है।

(iv) IDNDR-UNO ने 1990-2000 के लिए IDNDR (International Decade for Natural Disaster Reduction) कार्यक्रम प्रारम्भ किया जिसका उद्देश्य विश्व की प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं का अध्ययन करना तथा मानव समाज पर उसके घातक प्रभावों को कम करना था। इसके अन्तर्गत भूकम्प, ज्वालामुखी उद्गार, भू-स्खलन, सुनामी, बाढ़, तूफान, वनाग्नि, टिड्डी-प्रकोप तथा सूखा जैसे प्रक्रम सम्मिलित हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित सम्मिलित हैं

- प्रत्येक देश में प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित करने की क्षमता में सुधार करना।

- प्राकृतिक आपदाओं को कम करने सम्बन्धी जानकारी बढ़ाने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकसित करना।

- प्राकृतिक आपदाओं के आकलन, भविष्यवाणी, रोकने तथा कम करने की दिशा में वर्तमान तथा नयी सूचनाओं का संग्रह करना।

- अनेक विधियों तथा प्रदर्शन परियोजनाओं के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं के आकलन, भविष्यवाणी, रोकने तथा कम करने के उपाय करना।

6. प्राकृतिक प्रकोपों को कम करने हेतु आपदा शोध में निम्नलिखित सम्मिलित हैं

- प्राकृतिक प्रकोप एवं आपदा के कारकों तथा क्रियाविधि का अध्ययन।

- प्राकृतिक प्रकोपों तथा आपदा के विभाव (सम्भावना) का वर्गीकरण एवं पहचान करना तथा आँकड़ा-आधार तैयार करना जिसमें पारितन्त्र के भौतिक तथा सांस्कृतिक घटकों, परिवहन एवं संचार साधनों, भोजन, जल एवं स्वास्थ्य सुविधाओं, प्रशासनिक सुविधाओं आदि का मानचित्रण करना सम्मिलित हैं। प्राकृतिक आपदा शोध का महत्त्वपूर्ण पक्ष दूर संवेदन, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक तकनीकों से धरातलीय जोखिम के क्षेत्रों की पहचान करना है।

7. आपदा कम करने के कार्यक्रम में आपदा सम्बन्धी शिक्षा की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका है। इस शिक्षा का आधार व्यापक होना चाहिए तथा यह वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, नीति एवं निश्चयकर्ताओं तथा जनसाधारण तक जनसंचार के माध्यमों (समाचार-पत्र, रेडियो, टेलीविजन, पोस्टरों, डॉक्यूमेण्ट्री फिल्मों आदि) द्वारा पहुँचनी चाहिए। अधिकांश देशों में जनता को आने वाली आपदा की सूचना देने का उत्तर:दायित्व सरकार का होता है। अतएव शोधकर्ताओं एवं वैज्ञानिकों को निश्चयकर्ताओं (प्रशासकों एवं राजनीतिज्ञों) को निम्नलिखित उपायों द्वारा शिक्षित करने की आवश्यकता है

- निश्चयकर्ताओं तथा सामान्य जनता को प्राकृतिक प्रकोपों एवं आपदाओं के प्रति सचेत करना तथा उन्हें स्थिति का सामना करने के लिए प्रशिक्षित करना।

- समय से पहले ही सम्भावित आपदा की सूचना देना।

- जोखिम तथा संवेदनशीलता के मानचित्र उपलब्ध कराना।

- लोगों को आपदाओं से बचने के लिए निर्माण कार्य में सुधार करने के लिए प्रेरित करना।

- आपदा कम करने की तकनीकों की व्याख्या करना।

8. भौगोलिक सूचना तन्त्र (GIS) तथा हवाई सर्वेक्षणों द्वारा प्राकृतिक आपदा में कमी तथा प्रबन्धन कार्यक्रमों में सहायता मिल सकती है।

9. जनता को प्राकृतिक आपदाओं के साथ सामंजस्य करने की आवश्यकता है, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं|

- प्राकृतिक संकटों एवं आपदाओं के प्रति व्यक्तियों, समाज एवं संस्थाओं के बोध (Perception) एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन।

- प्राकृतिक संकटों एवं आपदाओं के प्रति चेतना में वृद्धि।

- प्राकृतिक संकटों एवं आपदाओं की समय से पूर्व चेतावनी का प्रावधान

- भूमि उपयोग नियोजन (उदाहरणार्थ–आपदा प्रवण क्षेत्रों की पहचान तथा सीमांकन एवं लोगों को ऐसे क्षेत्रों में बसने के लिए हतोत्साहित करना)।

- सुरक्षा बीमा योजनाओं द्वारा जीवन एवं सम्पत्ति की हानि के मुआवजे का प्रावधान करना, जिससे समय रहते लोग अपने घर, गाँव, नगर आदि छोड़ने के लिए तैयार रहें।

- आपदा से निपटने की तैयारी को प्रावधान।

प्रश्न 7 सुनामी क्या है? इसकी उत्पत्ति के कारण तथा बचाव के उपाय बताइए।

उत्तर:

सुनामी

प्राकृतिक आपदाओं में समुद्री लहरें अर्थात् सुनामी सबसे विनाशकारी आपदा है। सुनामी जापानी मूल का शब्द है जो दो शब्दों ‘सू’ (बन्दरगाह) और ‘नामी’ (लहर) से बना है, अर्थात् सुनामी बन्दरगाह की ओर आने वाली समुद्री लहरें हैं। इन लहरों की ऊँचाई 15 मीटर या उससे अधिक होती है और ये तट के आस-पास की बस्तियों को तबाह कर देती हैं। सुनामी लहरों के कहर से पूरे विश्व में हजारों लोगों के काल-कवलित होने की घटनाएँ इतिहास में दर्ज हैं। भारत तथा उसके निकट समुद्री द्वीपीय देश श्रीलंका, थाईलैण्ड, मलेशिया, बांग्लादेश, मालदीव और म्यांमार आदि में 26 दिसम्बर, 2004 को इसी प्रलयकारी सुनामी ने करोड़ों की सम्पत्ति का विनाश कर लाखों लोगों को काल का ग्रास बनाया था। इस विनाशकारी समुद्री लहर की उत्पत्ति सुमात्रा के पास सागर में आए भूकम्प से हुई थी। रिक्टर पैमाने पर 9.0 तीव्रता के इस भूकम्प से पृथ्वी थर्रा गई, उसकी गति में सूक्ष्म बदलाव आया और आस-पास के भूगोल में भी परिवर्तन अंकित किया गया था।

सुनामी की उत्पत्ति के कारण

विनाशकारी समुद्री लहरों की उत्पत्ति भूकम्प, भू-स्खलन तथा ज्वालामुखी विस्फोटों का परिणाम है। हाल के वर्षों में किसी बड़े क्षुद्रग्रह (उल्कापात) के समुद्र में गिरने को भी समुद्री लहरों का कारण माना जाता है। वास्तव में, समुद्री लहरें उसी तरह उत्पन्न होती हैं जैसे तालाब में कंकड़ फेंकने से गोलाकार लहरें किनारों की ओर बढ़ती हैं। मूल रूप से इन लहरों की उत्पत्ति में सागरीय जल का बड़े पैमाने पर विस्थापन ही प्रमुख कारण है। भूकम्प या भू-स्खलन के कारण जब कभी भी सागर की तलहटी में कोई बड़ा परिवर्तन आता है या हलचल होती है तो उसे स्थान देने के लिए उतना ही ज्यादा समुद्री जल अपने स्थान से हट जाता है (विस्थापित हो जाता है) और लहरों के रूप में किनारों की ओर चला जाता है। यही जल ऊर्जा के कारण लहरों में परिवर्तित होकर ‘सुनामी लहरें” कहलाता है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि समुद्री लहरें सागर में आए बदलाव को सन्तुलित करने का प्रयास मात्र हैं।

समुद्री लहरों के द्वारा सर्वाधिक तबाही तभी होती है जब समुद्र में बड़े पैमाने का भूकम्प आता है या बहुत बड़ा भू-स्खलन होता है। 26 सितम्बर, 2004 में इन समुद्री लहरों द्वारा भी भारी विनाश का कारण सुमात्रा में आया भूकम्प ही था। भूकम्प जब सागर के अन्दर या तटीय क्षेत्रों पर उत्पन्न होता है तो भूकम्पी तरंगों के कारण भूकम्प के केन्द्र पर समुद्र की आन्तरिक सतह तीव्रता से ऊपर उठती है और भीतर जाती है। इस प्रक्रिया से समुद्री जल भी दबाव पाकर ऊपर उठता है और फिर नीचे गिरता है। भूकम्प से मुक्त हुई ऊर्जा समुद्र के पानी को ऊपर उठाकर स्थितिज ऊर्जा के रूप में पानी में ही समाहित हो जाती है। समुद्री लहरों के उत्पन्न होते ही यह स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है और लहरों को धक्का देकर तट की ओर प्रसारित करती है। कुछ ही समय बाद गतिज ऊर्जा से सराबोर ये लहरें शक्तिशाली सुनामी लहरें बनकर अपने मार्ग में आने वाले प्रत्येक अवरोध को तोड़कर समुद्री तट की ओर पहुँचकर भारी विनाश कर देती हैं।

सुनामी से सुरक्षा के उपाय

- भारत और विकासशील देशों में अभी तक समुद्री लहरों या सुनामी की पूर्व सूचना प्रणाली पूर्णतः विकसित स्थिति में नहीं है; अतः समुद्र तटवर्ती भागों में पूर्व सूचना केन्द्रों का विवरण एवं विस्तार किया जाना चाहिए।

- सुनामी की चेतावनी दिए जाने के बाद क्षेत्र को खाली कर देना चाहिए तथा जोखिम और खतरे से बचने के लिए विशेषज्ञों की सलाह लेना उपयुक्त रहता है।

- कमजोर एवं क्षतिग्रस्त मकानों पर विशेष निगाह रखनी चाहिए तथा दीवारों और छतों को अवलम्ब देना चाहिए।

- वास्तव में भूकम्प एवं समुद्री लहरों जैसी प्राकृतिक आपदा का कोई विकल्प नहीं है। सावधानी, जागरूकता और समय-समय पर दी गई चेतावनी ही इसके बचाव का सबसे उपयुक्त उपाय है।

- समुद्री तटवर्ती क्षेत्रों में मकान तटों से अधिक दूर और ऊँचे स्थानों पर बनाने चाहिए। मकान बनाने से पूर्व विशेषज्ञों की राय अवश्य लेनी चाहिए।

- समुद्री लहरों से प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को सुनामी लहरों की चेतावनी सुनने पर मकान खाली करके समुद्रतट से दूर किसी सुरक्षित ऊँचे स्थान पर चले जाना चाहिए तथा अपने पालतू पशुओं को भी साथ ले जाना चाहिए।

- बहुत-सी ऊँची इमारतें यदि मजबूत कंक्रीट से बनी हैं तो खतरे के समय इन इमारतों की

ऊपरी मंजिलों का सुरक्षित स्थान के रूप में प्रयोग करना चाहिए। - खुले समुद्र में सुनामी लहरों की हलचल का पता नहीं चलता है, अत: यदि आप समुद्र में किसी नौका या जलयान पर हों और आपने चेतावनी सुनी हो, तब आप बन्दरगाह पर न लौटें क्योंकि इन समुद्री लहरों का सर्वाधिक कहर बन्दरगाहों पर ही होता है। अच्छा रहेगा कि आप समय रहते जलयान को गहरे समुद्र की ओर ले जाएँ।

- सुनामी आने के बाद घायल अथवा फँसे हुए लोगों की सहायता से पहले स्वयं को सुरक्षित करते हुए पेशेवर लोगों की सहायता लें और उन्हें आवश्यक सामग्री लाने के लिए कहें।

- विशेष सहायता की अपेक्षा रखने वाले लोगों; जैसे—बच्चे, वृद्ध, अपंग आदि की संकट के समय सहायता करें।

- चारों ओर पानी से घिरी इमारत में न रहें। बाढ़ के पानी के समान ही सुनामी का पानी भी इमारत की नींव को कमजोर बना सकता है और इमारत ध्वस्त हो सकती है।

- वन्य जीवों और विशेष रूप से विषैले सर्प आदि से सतर्क रहें। ये पानी के साथ इमारतों में आ सकते हैं। मलबा हटाने के लिए भी उपयुक्त उपकरण का उपयोग करें। मलबे में कोई विषैला जीव हो सकता है।

- सुनामी के बाद इमारत की भली प्रकार जाँच करवा लें, खिड़कियों और दरवाजों को खोल दें, ताकि इमारत सूख सके।

उपर्युक्त बचाव उपायों के द्वारा सुनामी से आई आपदा के बाद शेष बची सम्पत्ति और मानव संसाधन को सुरक्षित किया जा सकता है। फिर भी यह याद रखना चाहिए कि मनुष्य के पास बहुत कुछ जानकारी होते हुए भी वह प्रकृति के बारे में नहीं जानता इसलिए उसे प्रकृति-विरुद्ध पर्यावरणविनाश सम्बन्धी कार्यों से बचना चाहिए।

लघु उत्तरीय प्रश्न (4 अंक)

प्रश्न 1

प्राकृतिक आपदाओं से क्या आशय है? प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

प्राकृतिक आपदाएँ।

प्राकृतिक रूप से घटित वे सभी आकस्मिक घटनाएँ जो प्रलयकारी रूप धारण कर मानवसहित सम्पूर्ण जैव-जगत् के लिए विनाशकारी स्थिति उत्पन्न कर देती हैं, प्राकृतिक आपदाएँ कहलाती हैं। प्राकृतिक आपदाओं का सीधा सम्बन्ध पर्यावरण से है। पर्यावरण की समस्त प्रक्रिया पृथ्वी की अन्तर्जात एवं बहिर्जात शक्तियों द्वारा संचालित होती है।

अतः प्रकृति की ये सभी घटनाएँ एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में चलती रहती हैं, परन्तु मानव समाज के लिए यही घटनाएँ आपदाओं के रूप में अभिशाप बन जाती हैं। प्राकृतिक आपदाओं के लिए उत्तर:दायी अन्तर्जात एवं बहिर्जात शक्तियों की कार्य-शैली एवं इनसे उत्पन्न विभिन्न प्राकृतिक आपदाएँ निम्नलिखित हैं—

अन्तर्जात आपदाएँ – भू-पटल से सम्बन्धित आपदाएँ; जैसे–भूकम्प, ज्वालामुखी विस्फोट भू-स्खलन तथा हिम-स्खलन आदि की उत्पत्ति पृथ्वी के अन्तर्जात प्रक्रम या शक्तियों के कारण होती है। इसीलिए इनको ‘अन्तर्जात आपदाएँ’ कहा जाता है। अन्तर्जात प्रक्रमों को प्रत्यक्ष रूप से देखना सम्भव नहीं क्योंकि यह पृथ्वी के आभ्यंतर में सम्पन्न होती हैं। आधुनिक अनुसन्धानों के अनुसार अन्तर्जात प्रक्रमों या शक्तियों का आविर्भाव महाद्वीपीय एवं महासागरीय प्लेटों के संचलन के कारण होता है।

बहिर्जात आपदाएँ – बहिर्जात आपदाओं का सम्बन्ध वायुमण्डल से होता है इसलिए इनको ‘वायुमण्डलीय आपदाएँ’ भी कहते हैं। ये आपदाएँ असामान्य एवं आकस्मिक तथा दीर्घकालिक दोनों प्रकार की होती हैं। असामान्य एवं आकस्मिक आपदाओं में चक्रवाती तूफान (टारनेडो, टाइफून, हरीकेन आदि), प्रचण्ड तूफान, बादल फटना तथा आकाशीय विद्युत का गिरना आदि प्रमुख हैं। दीर्घकालिक आपदाओं में सूखा, बाढ़, ताप एवं शीतलहरी आदि मुख्य हैं। ये आपदाएँ संचयी प्रभावों का परिणाम अधिक होती हैं; जैसे–दीर्घकाल तक वनों के विनाश से बाढ़ एवं सूखा प्रकोप का उत्पन्न होना, जलवायु में असन्तुलन अनुभव करना या भू-ताप में वृद्धि का होना आदि ऐसी ही आपदाएँ हैं।

प्रश्न 2

चक्रवात से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

चक्रवात का अर्थ

उष्णकटिबन्धीय क्षेत्रों में वायुमण्डल के अन्तर्गत कम दाब वे अधिक दाबे प्रवणता वाले क्षेत्र को चक्रवात की संज्ञा दी जाती है। चक्रवात एक प्रबल भंवर की भाँति होता है जिसके दक्षिणी गोलार्द्ध में घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा (Anticlockwise Direction) में तथा उत्तर:ी गोलार्द्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा (Clockwise Direction) में तीव्र हवाओं (जो कि कभी-कभी लगभग 350 किमी/घण्टे की गति से अधिक) के साथ-साथ तीव्र मूसलाधार वर्षा होती है एवं विशाल महासागरीय लहरें उठती हैं। चक्रवात के एकदम मध्य केन्द्र में एक शान्त क्षेत्र होता है जिसे साधारणतया चक्रवात की आँख (Eye) कहा जाता है। चक्रवात की आँख वाले क्षेत्र में मेघ बिल्कुल नहीं होते तथा हवा भी काफी धीमे वेग से बहती है, किन्तु इस शान्त ‘आँख’ के चारों तरफ 20-30 किमी तक विस्तृत मेघों की दीवार का क्षेत्र होता है, जहाँ झंझावातीय पवने (Gale) मूसलाधार बारिश वाले मेघों के साथ-साथ गर्जन व बिजली की चमक भी पायी जाती है। चक्रवात का व्यास कई सौ किमी के घेरे वाला होता है। चक्रवात के केन्द्र में स्थित आँख का व्यास भी लगभग 20-25 किमी का होता है। चक्रवात (Cyclones) में जान व माल दोनों को भारी क्षति होती है।

प्रश्न 3

सुनामी से क्या आशय है? वर्ष 2004 में घटित सुनामी के कारणों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

“सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, जो दो शब्द “सू (Tsu)’ अर्थात् समुद्री किनारा या बन्दरगाह (Harbour) तथा “नामी (Nami)” अर्थात् लहरों (Waves) से बना है। सुनामी लहरें ऐसी लहरें हैं जो भूकम्पों (Earthquakes), ज्वालामुखीय विस्फोटन (Volcanic Eruptions) अथवा जलगत भूस्खलनों (Underwater Landslides) के कारण उत्पन्न होती हैं। इन लहरों की ऊँचाई 15 मीटर या उससे अधिक होती है तथा ये समुद्रतट के आस-पास की बस्तियों (Coastal Communities) को एकदम तहस-नहस (तबाह) कर देती हैं। ये सुनामी लहरें 50 किमी प्रति घण्टे की गति से कई किमी के क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लेती हैं। सुनामी लहरें किसी भी दिन तथा किसी भी समय आ सकती हैं। सुनामी लहरों की ताकत को मापा जा सकना एक दुष्कर कार्य है। बहुत बड़ी-बड़ी एवं वजनदार चट्टानें भी इसके आवेग के सामने असहाय हो जाती हैं। जब ये लहरें उथले पानी (Shallow water) में प्रविष्ट होती हैं। तो ये भयावह शक्ति (Devastating Force) के साथ तट से टकराकर काफी ऊँची उठ जाती हैं। किसी बड़े भूकम्प (Major Earthquake) के आने से कई घण्टों तक सुनामी (T-sunami) का खतरा बने रहने की आशंका रहती है।

दिसम्बर 26, 2004 को घटित सुनामी के कारण – पृथ्वी की सम्पूर्ण सतह नौ बड़ी तथा कई गतिशील प्लेटों में खण्डित अवस्था में होती हैं। ये प्लेटें ट्रैक्टोनिक प्लेटों (Tectonic Plates) के नाम से जानी जाती हैं। प्रत्येक टैक्टोनिक प्लेट लगभग 50 मील मोटाई वाली होती है। ये प्लेट हर वर्ष एक-दूसरे की ओर औसतन कुछ इंच सापेक्ष गति करती हैं। दिसम्बर 26, 2004 (रविवार) को बर्मा प्लेट के नीचे भारतीय प्लेट फिसल गई और इससे दबाव उत्पन्न हो गया। प्लेटों के अचानक खिसक जाने से भूकम्प आया। टैक्टोनिक हलचल (Tectonic Movement) के कारण महासागर का एक भाग विस्थापित हो गया। तथा इसके दबाव से पानी ऊपर आ गया जिसके फलस्वरूप ये लहरें भयंकर गति से समुद्रतट की ओर दौड़ने लगीं।

इन भयंकर सुनामी लहरों ने मुख्यत: इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत, थाईलैण्ड, मालदीव, मलेशिया तथा पूर्वी अफ्रीकी राष्ट्रों (सोमालिया, कीनिया, इथोपिया व जंजीबार इत्यादि) के समुद्रतटीय क्षेत्रों को बिल्कुल तहस-नहस कर अपना भयावह रूप दिखाते हुए 1,50,000 अमूल्य जीवन लीलाओं (Precious Lives) को निगल लिया।

प्रश्न 4

प्राकृतिक और मानव-जनित आपदाओं का वर्गीकरण चार्ट के माध्यम से कीजिए।

उत्तर:

प्राकृतिक और मानव-जनित आपदाओं का वर्गीकरण

प्रश्न 5

टिप्पणी लिखिए-रासायनिक दुर्घटनाएँ।

उत्तर:

रासायनिक दुर्घटनाएँ-विषैली गैसों के रिसाव से पर्यावरण दूषित हो जाता है तथा उस क्षेत्र के निवासियों के स्वास्थ्य एवं जीवन के लिए गम्भीर संकट पैदा हो जाता है। दिसम्बर, 1984 में भोपाल (मध्य प्रदेश) में यूनियन कार्बाइड के कारखाने से विषैली मिथाइल आइसोसायनाइड के स्टोरेज टैंक से रिसाव की घटना भारतीय इतिहास की बड़ी मानवीय दुर्घटनाओं में से है। इस गैस के तेजी से रिसाव से 3,598 लोगों की जाने चली गयीं तथा हजारों पशु तथा असंख्य सूक्ष्म जीव मारे गये। गैर-राजनीतिक स्रोतों के अनुसार, मृतकों की संख्या 5,000 से अधिक थी। इस गैस के रिसाव से आसपास का वायुमण्डल तथा जलराशियाँ भी प्रदूषित हो गयीं। गैस-रिसाव के प्रभाव से लगभग 50% गर्भवती स्त्रियों का गर्भपात हो गया। दस हजार लोग हमेशा के लिए पंगु हो गए तथा 30,000 लोग आंशिक रूप से पंगु हो गए। डेढ़ लाख लोगों को हल्की-फुल्की | असमर्थता पैदा हो गयी। इसी प्रकार, 1986 में पूर्ववर्ती सोवियत संघ के चनबिल परमाणु संयन्त्र में से रिसाव की दुर्घटना से सैकड़ों लोग मृत्यु का ग्रास बने।

सन् 1945 में द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी नगरों पर परमाणु बमों के प्रहार से मानवता की जो अपूरणीय क्षति हुई, उसकी विभीषिका आज भी याद है, मानवकृत आपदाओं में सबसे भयंकर घटना है। यही नहीं, आज भी अनेक देश जैव-रासायनिक शस्त्रों का निर्माण कर रहे हैं, जो मानवता के लिए घातक सिद्ध होंगे।

प्रश्न 6

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए

1. भूस्खलन एवं एवलां। [2011]

2. अग्निकाण्ड।

या

भू-स्खलन क्या है? [2013, 14]

उत्तर:

1. भूस्खलन एवं एवलांश – लोगों का ऐसा मानना है कि धरातल जिस पर हम रहते हैं, ठोस आधारशिला है, किन्तु इस मान्यता के विपरीत, पृथ्वी का धरातल अस्थिर है, अर्थात् यह ढाल से नीचे की ओर सरक सकता है।

भूस्खलन एक प्राकृतिक परिघटना है जो भूगर्भिक कारणों से होती है, जिसमें मिट्टी तथा अपक्षयित शैल पत्थरों की, गुरुत्व की शक्ति से, ढाल से नीचे की ओर आकस्मिक गति होती है। अपक्षयित पदार्थ मुख्य धरातल से पृथक् होकर तेजी से ढाल पर लुढ़कने लगता है। यह 300 किमी प्रति घण्टा की गति से गिर सकता है। जब भूस्खलन विशाल शैलपिण्डों के रूप में होता है तो इसे शैल एवलांश कहा जाता है। स्विट्जरलैण्ड, नॉर्वे, कनाडा आदि देशों में तीव्र ढालों वाली घाटियों की तली में बसे गाँव प्रायः शिला-पिण्डों के सरकने से नष्ट हो जाते हैं। भारत में भी जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर:ाखण्ड एवं उत्तर:-पूर्वी राज्यों में प्रायः भूस्खलनों के समाचार मिलते रहते हैं। भूस्खलनों से सड़क परिवहन का बाधित होना सामान्य परिघटना है। कभी-कभी छोटी नदियाँ भी भूस्खलनों से अवरुद्ध हो जाती हैं।

शिलाचूर्ण से मिश्रित हिम की विशाल राशि, जो भयंकर शोर के साथ पर्वतीय ढालों से नीचे की ओर गिरती है, एवलांश कहलाती है। एवलांश भी मानवीय बस्तियों को ध्वस्त कर देते हैं।

2. अग्निकाण्ड – अग्निकाण्ड प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों कारणों से होते हैं। प्राकृतिक कारणों में तड़ित (Lightening) या बिजली गिरना, वनाग्नि (Forest-fire) तथा ज्वालामुखी उद्गार सम्मिलित हैं। मानवीय कारणों में असावधानी, बिजली का शॉर्ट सर्किट, गैस सिलिण्डर का फटना आदि सम्मिलित हैं। इन सभी कारणों से उत्पन्न अग्निकाण्डों में वनाग्नि तथा बिजली के शॉर्ट सर्किट द्वारा उत्पन्न अग्निकाण्ड सबसे महत्त्वपूर्ण हैं।

वनों में आग लगना एक सामान्य घटना है। जंगल या वन में लगी आग को वनाग्नि या दावाग्नि कहते हैं। यह वृक्षों की परस्पर रगड़ (जैसे-बॉस के वृक्ष), असावधानीवश भूमि पर जलती सिगरेट आदि फेंक देने अथवा कैम्प-फायर के दौरान होती है। इस प्रकार की आग से ऊँची लपटें तो नहीं निकलती हैं किन्तु धरातल पर पड़े हुए समस्त पदार्थ जलकर खाक हो जाते हैं। छोटी-मोटी झाड़ियाँ भी जल जाती हैं। सबसे विनाशकारी वितान-अग्नि (Crown-fire) होती है जिससे बड़े पैमाने पर विनाश होता है। ऐसे अग्निकाण्ड घने वनों में होते हैं। वनाग्नि के परिणाम दूरगामी होते हैं। इससे वन्य जीव-जन्तु व वनस्पतियाँ ही नहीं, समस्त पारिस्थितिकी प्रभावित होती है।

नगरों तथा बस्तियों में अग्निकाण्ड से जनजीवन तथा सम्पत्ति की बहुत हानि होती है। निर्धन लोगों की झुग्गी-झोंपड़ियों में आग लगना सहज बात होती है। नगरीय इमारतों में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगने की घटनाएँ होती हैं। मेलों तथा जलसों में भी शॉर्ट सर्किट से प्राय: आग लग जाती है। इस सन्दर्भ में सन् 1995 में डबबाली (जिला सिरसा, हरियाणा) में एक विद्यालय के वार्षिक जलसे में शॉर्ट सर्किट से उत्पन्न अग्निकाण्ड में 468 लोगों की जानें चली गयीं। 10 अप्रैल, 2006 को उत्तर: प्रदेश के मेरठ नगर के विक्टोरिया पार्क में आयोजित एक उपभोक्ता मेले में 50 से अधिक लोग अग्निकाण्ड में मृत हुए तथा 100 से अधिक गम्भीर रूप से घायल हो गये।

प्रश्न 7

आपदाओं के प्रबन्धन के उत्तर:दायित्वों की तालिका बनाइए।

उत्तर:

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न (2 अंक)

प्रश्न 1

आपदाएँ कितने प्रकार की होती हैं?

उत्तर:

आपदाएँ निम्न दो प्रकार की होती हैं

1. प्राकृतिक आपदाएँ (Natural Disasters)-इसके अन्तर्गत निम्न आपदाएँ आती

- बाढ़ें-अतिवृष्टि,

- सूखा-अकाल,

- भूकम्प,

- चक्रवात, आँधी व तूफान,

- भूस्खलन,

- बादल विस्फोटन व तड़ित,

- सामुद्रिक तूफान,

- वातावरणीय आपदाएँ इत्यादि।

2. मानव-जनित आपदाएँ (Man Made Disasters)-इसके अन्तर्गत निम्न आपदाएँ | आती हैं

- रासायनिक एवं औद्योगिक आपदाएँ,

- जैविक आपदाएँ,

- नाभिकीय आपदाएँ,

- आग,

- दुर्घटनाएँ,

- आतंकवादी हमले,

- महामारी इत्यादि।

प्रश्न 2

बाढ़ आने के मुख्य कारण कौन-कौन से हैं?

उत्तर:

बाढ़ आने के मुख्य कारण निम्न हैं

- अत्यधिक वर्षा अथवा अत्यधिक बर्फ पिघलने के कारण।

- ज्वार, समुद्री तूफान, चक्रवात एवं सुनामी लहरों के कारण।

- नदी तल पर अवसाद का जमाव होने से ज्वार की स्थिति के कारण।

- अधिक वर्षा से बाँधों के टूटने के कारण।

प्रश्न 3

पी० आर० आर०पी० के पूर्ण शब्दों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

पी०आर०आर०पी० के पूर्ण शब्दों का उल्लेख इस प्रकार है-पी० = तैयारी (Preparedness), आर० = प्रत्योत्तर एवं राहत (Response and Relief), आर० = आपदा से उबारना तथा पुनर्वास (Recovery and Rehabilitation) तथा पी० = आपदा के खतरे को रोकना, आपदा-प्रबन्धन की योजना तैयार करना तथा आपदा के प्रभाव को कम करना (Prevention of Hazard due to Disaster, Planning of Disaster Management and Mitigation)

प्रश्न 4

पर्यावरण संकट एवं आपदा क्या है ? आपदा का वर्गीकरण कीजिए। या प्राकृतिक आपदाएँ किसे कहते हैं ? [2009, 11]

उत्तर:

वे घटनाएँ अथवा दुर्घटनाएँ जो प्राकृतिक प्रक्रमों या मानवीय कारणों से उत्पन्न होती हैं, चरम घटनाएँ (Extreme events) कहलाती हैं। ऐसी घटनाएँ अपवाद-रूप में उत्पन्न होती हैं। तथा प्राकृतिक पर्यावरण के प्रक्रमों को उग्र कर देती हैं जो मानव-समाज के लिए आपदा बन जाते हैं; उदाहरणार्थ—-पृथ्वी की विवर्तनिक संचलनों के कारण भूकम्प या ज्वालामुखी विस्फोट होना, निरन्तर सूखा पड़ना या आकस्मिक रूप से बाढ़ आना, ऐसी ही प्राकृतिक आपदाएँ हैं।

निश्चित उत्तरीय प्रश्न (1 अंक)

प्रश्न 1

जमीन खिसकने को क्या कहा जाता है?

उत्तर:

जमीन खिसकने को भूस्खलन कहा जाता है।

प्रश्न 2

भारत में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल मध्यम से तीव्र भूकम्प सम्भावी क्षेत्र हैं?

उत्तर:

भारत का लगभग क्षेत्रफल मध्यम से तीव्र भूकम्प सम्भावी क्षेत्र है।

प्रश्न 3

बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का प्रकोप विशेष तौर पर भारत के किस हिस्से में दृष्टिगोचर होता है?

उत्तर:

बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का प्रकोप विशेष तौर पर भारत के पूर्वी तटीय भाग में दृष्टिगोचर होता है।

प्रश्न 4

सुनामी की विनाशकारी लहरों की उत्पत्ति के कारण बताइए।

उत्तर:

सुनामी की विनाशकारी लहरें भूकम्पों, ज्वालामुखी विस्फोट तथा जलगत भूस्खलनों के कारण उत्पन्न होती हैं।

प्रश्न 5

महामारी को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है?

उत्तर:

महामारी को किसी भयंकर संक्रामक बीमारी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

प्रश्न 6

सूखे की स्थिति संक्षेप में बताइए।

उत्तर:

किसी विशेष समय में औसत वर्षा न होने की स्थिति को सूखा कहा जाता है।

बहुविकल्पीय प्रश्न (1 अंक)

1. निम्नलिखित में से कौन-सी आपदा प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में नहीं आती ? ”

(क) भूकम्प

(ख) चक्रवात

(ग) सूखा

(घ) आतंकवादी हमले

2. निम्नलिखित में से कौन-सी आपदा मानव-जनित आपदा है?

(क) बाढ़

(ख) भूस्खलन

(ग) आग

(घ) सुनामी

3. भारत में विनाशकारी सुनामी की घटना कब घटित हुई थी?

(क) 26 दिसम्बर, 2002

(ख) 26 दिसम्बर, 2003

(ग) 26 दिसम्बर, 2004

(घ) 26 दिसम्बर, 2005

4. इनमें से कौन-सी अवस्था आपदा-प्रबन्धन से सम्बन्धित है

(क) आपदा से पहले प्रबन्धन

(ख) आपदाओं के दौरान प्रबन्धन

(ग) आपदाओं के उपरान्त प्रबन्धन

(घ) ये सभी

5. प्राकृतिक आपदा ‘सूखा पड़ने की दशा में उसके प्रबन्धन का उत्तर:दायित्व निम्न में से किस मंत्रालय पर होता है?

(क) कृषि मंत्रालय

(ख) गृह मंत्रालय

(ग) रक्षा मंत्रालय

(घ) रेल मंत्रालय

उत्तर:

1. (घ) आतंकवादी हमले,

2. (ग) आग,

3. (ग) 26 दिसम्बर, 2004,

4. (घ) ये सभी,

5. (क) कृषि मंत्रालय

We hope the UP Board Solutions for Class 12 Sociology Chapter 3 Disaster Management (आपदा प्रबन्धन) help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 12 Sociology Chapter 3 Disaster Management (आपदा प्रबन्धन), drop a comment below and we will get back to you at the earliest.