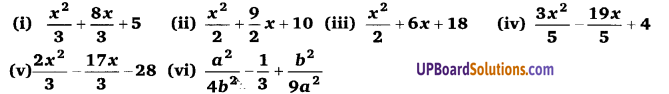

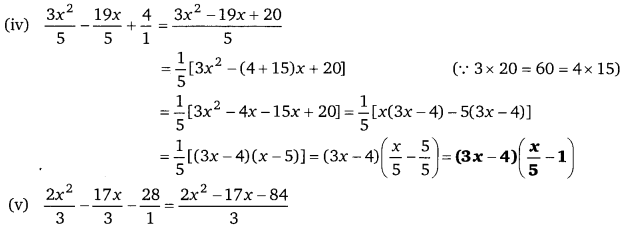

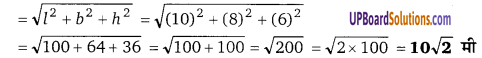

Balaji Class 9 Maths Solutions Chapter 5 Polynomial and their Factors Ex 5.3 बहुपद तथा उनके गुणनखण्ड

Ex 5.3 Polynomial and their Factors अतिलघु उत्तरीय प्रश्न (Very Short Answer Type Question

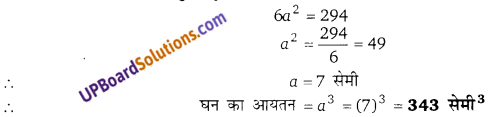

प्रश्न 1.

जब एक बहुपद x2 + 4x + 5 कों (x + 3) से भाग दिया जाता है तब शेषफल ज्ञात कीजिए।

हलः

बहुपद x2 + 4x + 5 को (x + 3) से भाग करने पर शेषफल प्राप्त करने के लिए x + 3 = 0 या

x = 0 – 3 = -3 बहुपद में रखते है।

∴ शेषफल = (-3)2 + 4(-3) + 5 = 9 – 12 + 5 = 2

![]()

प्रश्न 2.

जब एक बहुपद x2 + 6x + 9 को (x + 3) से भाग दिया जाता है. तब शेषफल ज्ञात कीजिए।

हलः

बहुपद x2 + 6x + 9 को (x + 3) से भाग करने पर

x + 3 = 0 या x = -3 रखने पर

∴ शेषफल = (-3)2 + 6(-3) + 9 = 9 – 18 + 9 = 0

प्रश्न 3.

जब एक बहुपद x3 – 7x + 6 को (x – 1) से भाग दिया जाता है तब शेषफल ज्ञात कीजिए।

हलः

बहुपद x3 – 7x + 6 को (x – 1) से भाग करने पर

x – 1 = 0 या x = 1

शेषफल = (1)3 – 7(1) + 6 = 1 – 7 + 6 = 0

प्रश्न 4.

जब बहुपद (x3 + 1) को (x + 1) से भाग दिया जाता है तब शेषफल ज्ञात कीजिए।

हलः

(x3 + 1) को (x + 1) से भाग करने पर

x + 1 = 0 या x = 0 – 1 = -1 बहुपद में रखने पर शेषफल = (-1)3 + 1 = -1 + 1 = 0

प्रश्न 5.

जब बहुपद x3 + 3x + 3 को (x + 2) से भाग दिया जाता है तब शेषफल ज्ञात कीजिए।

हलः

यदि बहुपद x2 + 3x + 3 को (x + 2) से भाग किया जाए तो x + 2 = 0 या x = 0 – 2 = -2 रखने पर

शेषफल = (-2)2 + 3(-2) + 3 = 4 – 6 + 3 = 1

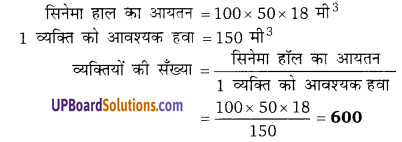

प्रश्न 6.

जब बहुपद x6 + x4 – x2 +1 को x – 2 से भाग दिया जाता है तब शेषफल ज्ञात कीजिए।

हलः

यदि बहुपद x6 + x4 – x2 + 1 को (x – 2) से भाग किया जाए तो x – 2 = 0 या x = 2 रखने पर

शेषफल = (2)6 + (2)4 – (2)2 + 1 = 64 + 16 – 4 + 1 = 77

![]()

प्रश्न 7.

यदि x15 – 199 को (x – 1) से भाग दिया जाता है तब शेषफल ज्ञात कीजिए।

हलः

यदि x15 – 199, (x – 1) से विभाजित है तो x – 1 = 0 या x = 1 रखने पर

शेषफल = (1)15 – 199 = 1 – 199 = -198

प्रश्न 8.

बहुपद x3 – 3x2 + 4x – 12 का एक गुणनखण्ड ज्ञात कीजिए।

हल:

x3 – 3x2 + 4x – 2 में x = 1 रखने पर शेषफल 0 नहीं है।

x = 2 रखने पर शेषफल 0 नहीं है।

x = 3 रखने पर शेषफल = (3)3 – 3(3)2 + 4(3) – 12 = 27 – 27 + 12 – 12 = 0

इसलिए (x -3) इसका एक गुणनखण्ड है।

प्रश्न 9.

यदि p(-3) = 0 तब बहुपद p(x) का गुणनखण्ड ज्ञात कीजिए।

हलः

यदि p(-3) = 0 तब p(x) का एक गुणनखण्ड (x + 3) होगा।

प्रश्न 10.

बहुपद 2x3 + 4x + 6 का एक गुणनखण्ड ज्ञात कीजिए।

हल:

2x3 + 4x + 6 का एक गुणनखण्ड (x + 1) होगा।

यदि x + 1 = 0 या x = 0 – 1 = -1 रखने पर

शेषफल = 2(-1)2 + 4(-1) + 6 = -2 – 4 + 6 = 0

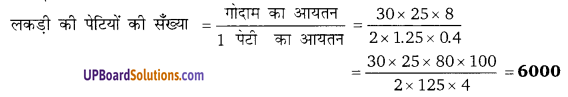

प्रश्न 11.

(x – 3) निम्न में से किस बहुपद का गुणनखण्ड होगा?

(a) 2x2 – x – 15

(b) x2 + 9

(c) 3x2 + 5x + 7

(d) इनमें से कोई नहीं

हलः

(a) (x – 3), 2x2 – x – 15 का एक गुणनखण्ड है। क्योंकि x – 3 = 0 या x = 3 रखने पर

शेषफल = 2(3)2 – 3 – 15 = 18 – 3 – 15 = 0

![]()

प्रश्न 12.

(x + 1) निम्न में से किसका गुणनखण्ड नहीं है।

(a) x2 – 4x – 3

(b) x2 + 4x + 3

(c) x2 – 1

(d) इनमें से कोई नहीं

हलः

(a) (x + 1), x2 – 4x – 3 का एक गुणनखण्ड नहीं है।

∵ x+1 = 0 या X = 0-1 = -1 रखने पर

शेषफल = (-1)2 – 4(-1) – 3 = 1 + 4 – 3 = 2 ≠ 0

प्रश्न 13.

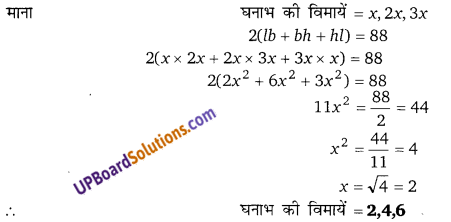

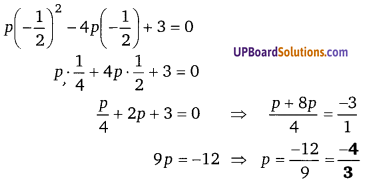

यदि (2x + 1) बहुपद 4x2 – kx + k का एक गुणनखण्ड है, तो k का मान ज्ञात कीजिए।

हलः

∵ (2x + 1), 4x2 – kx + k का गुणनखण्ड है।

∴ 2x + 1 = 0 या 2x = -1 या x = [latex]-\frac{1}{2}[/latex] रखने पर

शेषफल = 0

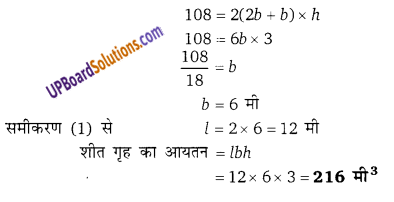

प्रश्न 14.

यदि (x – 1) बहुपद x3 + kx2 + 142x – 120 का एक गुणनखण्ड है, तो k का मान ज्ञात कीजिए।

हल:

∵ (x – 1) बहुपद x3 + kx2 + 142x – 120 का एक गुणनखण्ड है।

∴ x – 1 = 0 या x = 1 रखने पर,

शेषफल = 0

(1)3 + k(1)2 + 142 × 1 – 120 = 0

1 + k + 142 – 120 = 0

k + 23 = 0 ⇒ k = -23

प्रश्न 15.

यदि [latex]x+\frac{1}{2}[/latex] बहुपद px2 – 4px +3 का एक गुणनखण्ड है, तो p का मान ज्ञात कीजिए।

हल:

यदि [latex]x+\frac{1}{2}[/latex], px2 – 4px + 3 का एक गणुखण्ड है।

∴ [latex]x+\frac{1}{2}[/latex] = 0 या x = [latex]-\frac{1}{2}[/latex] -रखने पर शेषफल

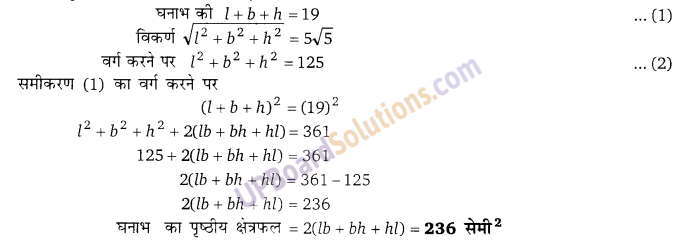

Ex 5.3 Polynomial and their Factors लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions)

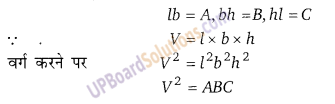

प्रश्न 16.

निम्न प्रत्येक में, बहुपद f(x) को g(x) से भाग दीजिए तथा भागफल व शेषफल के मान ज्ञात कीजिए।

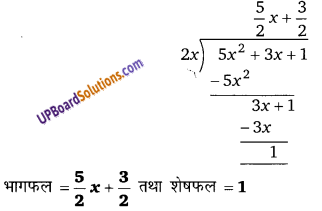

(i) f(x) = 5x2 + 3x + 1; , g(x) = 2x

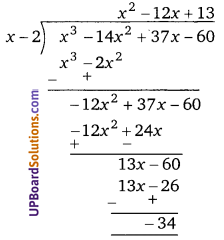

(ii) f(x) = x3 – 14x2 + 37x – 60; g(x) = x – 2

(iii) f(x) = x3 – 3x2 + 4x + 2; g(x) = x – 1

(iv) f(x) = x3 + 3x2 – 12x + 4; g(x) = x – 2

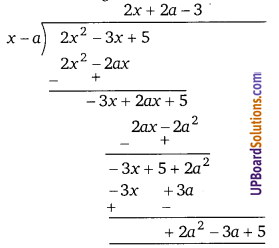

(v) f(x) = 2x2 – 3x + 5; g(x) = x – a

हलः

(i) f(x) = 5x2 + 3x + 1 तथा g(x) = 2x

(ii) f(x) = x3 – 14x2 + 37x – 60 तथा g(x) = x – 2

भागफल = x2 – 12x + 13 तथा शेषफल = -34

(iii) f(x) = x3 – 3x2 + 4x + 2 तथा g(x) = x – 1

भागफल = x2 – 2x + 2

शेषफल = 4

(iv) f(x) = x3 + 3x2 – 12x + 4 तथा g(x) = x – 2

भागफल = x2 + 5x – 2

शेषफल = 0

![]()

(v) f(x) = 2x2 – 3x + 5 तथा g(x) = x – a

भागफल = 2x + 2a – 3 तथा शेषफल = 2a2 – 3a + 5

Ex 5.3 Polynomial and their Factors दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

प्रश्न 17.

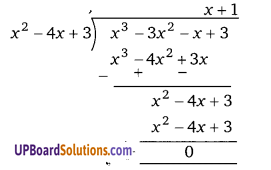

सिद्ध कीजिए कि x2 – 4x + 3 बहुपद x3 – 3x2 – x + 3 का एक गुणनखण्ड है।

हलः

∵ x3 – 3x2 – x + 3, x2 – 4x + 3 से पूर्णतया विभाजित है।

∴ x2 – 4x + 3 इसका एक गुणनखण्ड है।।

प्रश्न 18.

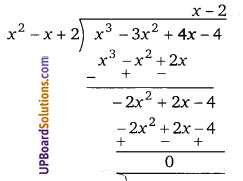

सिद्ध कीजिए कि x2 – x + 2 बहुपद x3 – 3x2 + 4x – 4 का एक गुणनखण्ड है।

हलः

∵ x3 – 3x2 + 4x – 4, x2 – x + 2 से पूर्णतया विभाजित है।

∴ x2 – x + 2 इसका एक गुणनखण्ड है।

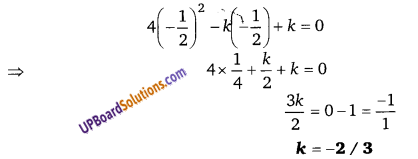

प्रश्न 19.

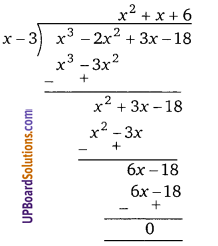

सिद्ध कीजिए कि x – 3 बहुपद x3 – 2x2 + 3x – 18 का एक गुणनखण्ड है।

हलः

∵ x3 – 2x2 + 3x – 18, x – 3 से पूर्णतया विभाजित है।

∴ x – 3 इसका एक गुणनखण्ड है।

![]()

प्रश्न 20.

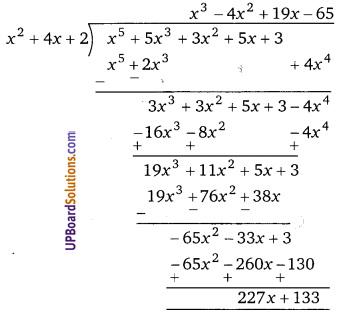

निम्न प्रत्येक में f(x) को g(x) से भाग कीजिए तथा भागफल व शेषफल के मान ज्ञात कीजिए।

(i) f(x) = x + 5x3 + 3x2 + 5x + 3; g(x) = x2 + 4x + 2

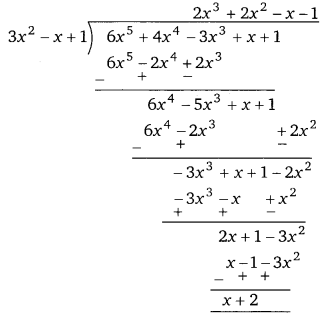

(ii) f(x) = 6x5 + 4x4 – 3x3 + x + 1; g(x) = 3x2 – x + 1

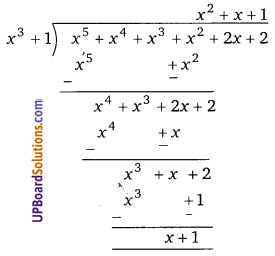

(iii) f(x) = x5 + x4 + x3 + x2 + 2x + 2; g(x) = x + 1

हल:

(i) f(x) = x5 + 5x3 + 3x2 + 5x + 3 तथा g(x) = x2 + 4x + 2

भागफल = x3 – 4x2 + 19x – 65

शेषफल = 227x + 133

(ii) f(x) = 6x5 + 4x4 – 3x3 + x + 1 तथा g(x) = 3x2 – x + 1

भागफल = 2x3 + 2x2 – x – 1

शेषफल = x + 2

(iii) f(x) = x5 + x4 + x3 + x2 + 2x + 2 तथा g(x) = x3 + 1

भागफल = x2 + x + 1 तथा शेषफल = x + 1