UP Board Solutions for Class 10 Hindi Chapter 1 मित्रता (गद्य खंड)

These Solutions are part of UP Board Solutions for Class 10 Hindi. Here we have given UP Board Solutions for Class 10 Hindi Chapter 1 मित्रता (गद्य खंड).

जीवन – परिचय एवं कृतियाँ

प्रश्न 1.

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का संक्षिप्त जीवन-परिचय देते हुए उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालिए। [2009, 10, 16]

या

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालिए। [2009]

या

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का जीवन-परिचय दीजिए तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। [2011, 12, 13, 14, 15, 17, 18]

उत्तर-

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल हिन्दी साहित्याकाश के ऐसे देदीप्यमान (UPBoardSolutions.com) नक्षत्र हैं जो पाठक को अज्ञान रूपी अन्धकार से दूर हटाकर ज्ञान के ऐसे आलोक में ले जाते हैं, जहाँ विवेक और बुद्धि का सुखद साम्राज्य होता है। शुक्ल जी एक कुशल निबन्धकार तो थे ही, वे समालोचना और इतिहास-लेखन के क्षेत्र में भी अग्रगण्य थे। इन्होंने अपने काल के ही नहीं अपितु वर्तमान के भी लेखक और पाठक दोनों का ही पर्याप्त मार्गदर्शन किया है।

जीवन-परिचय – हिन्दी के प्रतिभासम्पन्न मूर्धन्य समीक्षक एवं युग-प्रवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का जन्म सन् 1884 ई० में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम के एक सम्भ्रान्त परिवार में हुआ था। इनके पिता चन्द्रबली शुक्ल मिर्जापुर में कानूनगो थे। इनकी माता अत्यन्त विदुषी और धार्मिक थीं। इनकी प्रारम्भिक शिक्षा-दीक्षा अपने पिता के पास जिले की राठ तहसील में हुई और इन्होंने मिशन स्कूल से मित्रता 73 दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। इन्होंने एफ० ए० (इण्टरमीडिएट) की शिक्षा इलाहाबाद से ली थी, किन्तु परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इसके पश्चात् इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी आरम्भ कर दी। यह नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी, अतः ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गये। अध्यापन का कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबन्ध, नाटक आदि की रचना की। इनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर इन्हें हिन्दी शब्द-सागर’ के सम्पादन-कार्य में सहयोग के लिए श्यामसुन्दर दास जी द्वारा काशी नागरी प्रचारिणी सभा में ससम्मान बुलवाया गया। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका’ का सम्पादन भी किया। कुछ समय पश्चात् इनकी नियुक्ति काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो । गयी और श्यामसुन्दर दास जी के अवकाश प्राप्त करने के बाद ये हिन्दी विभाग के अध्यक्ष भी हो गये। स्वाभिमानी और गम्भीर प्रकृति का हिन्दी का यह दिग्गज साहित्यकार सन् 1941 ई० में स्वर्गवासी हो गया।

![]()

रचनाएँ – शुक्ल जी एक प्रसिद्ध निबन्धकार, निष्पक्ष आलोचक, श्रेष्ठ इतिहासकार और सफल सम्पादक थे। इनकी रचनाओं का विवरण निम्नवत् है-

(1) निबन्ध – इनके निबन्धों का संग्रह ‘चिन्तामणि’ (दो भाग) तथा ‘विचारवीथी’ नाम से प्रकाशित हुआ।

(2) आलोचना – शुक्ल जी आलोचना के सम्राट् हैं। इस क्षेत्र में इनके तीन ग्रन्थ प्रकाशित हुए –

(क) रस मीमांसा – इसमें सैद्धान्तिक आलोचना सम्बन्धी निबन्ध हैं,

(ख) त्रिवेणी – इस ग्रन्थ में सूर, तुलसी और जायसी पर आलोचनाएँ लिखी गयी हैं तथा

(ग) सूरदास।

(3) इतिहास – युगीन प्रवृत्तियों के आधार पर लिखा गया इनका हिन्दी-साहित्य का इतिहास हिन्दी के लिखे गये सर्वश्रेष्ठ इतिहासों में एक है।

(4) सम्पादन – इन्होंने ‘जायसी ग्रन्थावली’, ‘तुलसी ग्रन्थावली’, ‘भ्रमरगीत सार’, ‘हिन्दी शब्द-सागर’, ‘काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका’ और ‘आनन्द कादम्बिनी’ का कुशल सम्पादन किया।

इसके अतिरिक्त शुक्ल जी ने कहानी (ग्यारह वर्ष का समय), काव्य-रचना (अभिमन्यु-वध) की रचना की तथा कुछ अन्य भाषाओं से हिन्दी में अनुवाद भी किये। इनमें ‘मेगस्थनीज का भारतवर्षीय विवरण’, ‘आदर्श जीवन’, ‘कल्याण का आनन्द’, ‘विश्व प्रबन्ध’, ‘बुद्धचरित’ (काव्य) आदि प्रमुख हैं।

साहित्य में स्थान – हिन्दी निबन्ध को नया आयाम देकर उसे ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले शुक्ल जी हिन्दी-साहित्य के मूर्धन्य आलोचक, श्रेष्ठ निबन्धकार, निष्पक्ष इतिहासकार, महान् शैलीकार एवं युग-प्रवर्तक साहित्यकार थे। ये हृदय से कवि, मस्तिष्क से आलोचक और जीवन से अध्यापक थे। हिन्दी-साहित्य में इनका मूर्धन्य स्थान है। इनकी विलक्षण प्रतिभा के कारण ही इनके समकालीन हिन्दी गद्य के काल को ‘शुक्ल युग’ के नाम से सम्बोधित किया जाता है।

शुक्ल जी के विषय में आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने कहा है (UPBoardSolutions.com) कि आचार्य शुक्ल उन महिमाशाली लेखकों में हैं, जिनकी प्रत्येक पंक्ति आदर के साथ पढ़ी जाती है और भविष्य को प्रभावित करती रहती है। आचार्य शब्द ऐसे ही कर्ता साहित्यकारों के योग्य है।”

![]()

गद्यांशों पर आधारित प्रश्न

प्रश्न-पत्र में केवल 3 प्रश्न (अ, ब, स) ही पूछे जाएँगे। अतिरिक्त प्रश्न अभ्यास एवं परीक्षोपयोगी दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होने के कारण दिए गये हैं।

प्रश्न 1.

निम्नलिखित अवतरणों के आधार पर उनके साथ दिये गये प्रश्नों के उत्तर लिखिए-

(1) हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरम्भ करते हैं, जब कि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है, हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे, उस रूप का करें-चाहे राक्षस बनावें, चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं; क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों को साथ करना और बुरा है, जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं; क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। [2014, 18]

(अ) प्रस्तुत गद्यांश का सन्दर्भ लिखिए अथवा गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए।

(ब) रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए।

(स) 1. लेखक के अनुसार व्यक्तियों को किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए ?

या

कैसे लोगों को साथ करना बुरी है?

2. सामाजिक जीवन में प्रवेश के समय चित्त, भाव और प्रवृत्ति की स्थिति को स्पष्ट कीजिए।

3. प्रस्तुत अवतरण में लेखक क्या कहना चाहता है ?

4. सामाजिक जीवन के प्रारम्भिक समय में हमारी क्या स्थिति होती है ?

[अपरिमार्जित = बिना शुद्ध की हुई। प्रवृत्ति = मन का झुकाव। अपरिपक्व = अविकसित, जो परिपक्व नहीं है।]

उत्तर-

(अ) प्रस्तुत गद्यावतरण’ आचार्य रामचन्द्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्यपुस्तक ‘हिन्दी’ के गद्य-खण्ड में संकलित ‘मित्रता’ नामक निबन्ध से अवतरित है।

अथवा निम्नवत् लिखें-

पाठ का नाम – मित्रता। लेखक का नाम – आचार्य रामचन्द्र शुक्ल।

[विशेष – इस पाठ के शेष सभी गद्यांशों के लिए प्रश्न ‘अ’ का यही उत्तर इसी रूप में लिखा जाएगा।]

(ब) प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या – लेखक का कथन है कि जब (UPBoardSolutions.com) हम अपने घर से बाहर निकलकर समाज में कार्य आरम्भ करते हैं, तब हम प्रायः अपरिपक्व ही होते हैं। उस समय हमारा मन कोमल होता है। हम जिस किसी स्वभाव के लोगों के सम्पर्क में आते हैं, उनका हमारे चित्त पर अवश्य प्रभाव पड़ता है; क्योंकि हमें उस समय अच्छे-बुरे का विवेक नहीं होता। हमारे विचार अच्छी तरह शुद्ध नहीं होते और हमारा स्वभाव पूरी तरह विकसित भी नहीं होता।

![]()

द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या – लेखक का कहना है कि जब व्यक्ति घर की सीमाओं से बाहर निकलकर सामाजिक जीवन में प्रवेश करता है, उस समय उसका स्वभाव कच्ची मिट्टी के समान होता है। मिट्टी की मूर्ति जब तक आग में नहीं तपायी जाती, तब तक उसे इच्छानुसार रूप दिया जा सकता है। उसी प्रकार जब तक हमारे स्वभाव और विचारों में दृढ़ता नहीं होगी, तब तक हमारे आचरण को मनचाहे रूप में ढाला जा सकता है। उस समय हमारे ऊपर मित्रों के आचरण का गहरा प्रभाव पड़ता है, यदि उस समय हम पर अच्छी बातों का प्रभाव पड़ गया तो हम देवताओं के समान सम्माननीय बन सकते हैं और बुरी बातों का प्रभाव पड़ गया तो हमारा आचरण राक्षसों के समान घृणित और नीच भी हो सकता है।

तृतीय रेखांकित अंश की व्याख्या – लेखक का मत है कि हमें ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए, जिनकी इच्छा-शक्ति हमसे अधिक सबल और संकल्प हमसे अधिक दृढ़ हों। इसका कारण यह है कि वे अपनी बात, जो चाहे अच्छी हो या बुरी, हमसे बिना विरोध के मनवा लेंगे; परिणामस्वरूप हम निर्बल होते चले जाएँगे। हमें निर्बल संकल्प शक्ति के लोगों का साथ करना इन दृढ़ संकल्प शक्ति वाले लोगों से भी अधिक बुरा है, जो हमारी ही बात को सर्वोपरि रखते हों। ऐसी स्थिति में उचित प्रतिरोध और सहयोग के अभाव में हमारी ही प्रवृत्तियाँ बिगड़ सकती हैं। तात्पर्य यह है कि हाँ में हाँ मिलाने वाले तथा अच्छी-बुरी दोनों बातों का समर्थन करने वाले व्यक्ति सच्चे मित्र नहीं हो सकते।

(स) 1. लेखक के अनुसार हमें निम्नलिखित दो प्रकार के लोगों का साथ नहीं करना चाहिए

(i) ऐसे लोग जिनकी हर बात हमें बिना विरोध के माननी पड़ती हो।

(ii) ऐसे लोग जो सदैव हमारी ही बात को महत्त्व प्रदान करें अथवा ऊपर रखें।

2. सामाजिक जीवन में प्रवेश के समय हमारे भाव अच्छी तरह शुद्ध नहीं होते, हमारा चित्त कोमल होता है और हमारी प्रवृत्ति पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होती।

3. प्रस्तुत अवतरण में लेखक कहना चाहता है कि किशोरावस्था सबसे अधिक (UPBoardSolutions.com) संवेदनशील और क्रियात्मक अवस्था होती है। इस अवस्था में उचित-अनुचित का विवेक नहीं होता। अतः मित्रों का चयन करते समय विशेष जागरूकता रखनी चाहिए।

4. सामाजिक जीवन के प्रारम्भिक समय में हमारी स्थिति कच्ची मिट्टी की मूर्ति के सदृश होती है, जिसे इच्छानुसार कोई भी स्वरूप दिया जा सकता है।

![]()

प्रश्न 2. हँसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस-ये ही दो-चार बातें किसी में देखकर लोग चटपट उसे अपना बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सूझती कि यह एक ऐसा साधन है, जिससे आत्मशिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान् का वचन है-‘विश्वासपात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा होती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए, उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया।’ [2009]

(अ) प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए।

(ब) रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।

(स) 1. प्रस्तुत अवतरण में लेखक क्या कहना चाहता है ?

2. सामान्यतया लोग व्यक्ति में क्या देखकर उससे मित्रता कर लेते हैं ?

3. सामान्य रूप में व्यक्ति मैत्री के समय क्या नहीं देखता है?

[ चटपट = शीघ्र। मित्र = दोस्त। उद्देश्य = लक्ष्य। विश्वासपात्र = विश्वास करने योग्य]

उत्तर-

(ब) रेखांकित अंश की व्याख्या – शुक्ल जी कहते हैं कि मित्र बनाते समय हमें यह सोचना चाहिए कि जिस व्यक्ति को हम मित्र बना रहे हैं, उस व्यक्ति को मित्र बनाकर क्या हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, क्या उस व्यक्ति के अन्दर वे सभी गुण विद्यमान हैं जिनकी हमें अपने जीवन के लक्ष्य को पाने में आवश्यकता है। यदि व्यक्ति को विश्वास करने योग्य मित्र मिल जाता है तो उसे एक ऐसा साधन मिल जाता है जो आत्मशिक्षा के कार्य को सरल बना देता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है कि विश्वासपात्र मित्र हमें पग-पग पर सचेत करता है। विश्वासपात्र मित्र भाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होता है; क्योंकि ऐसा मित्र जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में रक्षा करता है। जिस व्यक्ति को ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि उसे कोई बड़ा संचित धन मिल गया है।

(स) 1. प्रस्तुत अवतरण में लेखक कहना चाहता है कि साधारणतया व्यक्ति अन्य व्यक्ति के बाह्य व्यक्तित्व को देखकर ही उससे मित्रता कर लेते हैं जब कि मित्रता का आधार व्यक्ति का अन्तर्व्यक्तित्व होना चाहिए।

2. सामान्यतया लोग किसी व्यक्ति का हँसमुख चेहरा, उसके बात करने का तरीका, उसकी चालाकी, उसकी निर्भीकता आदि गुणों को देखकर ही उससे मित्रता कर लेते हैं।

3. सामान्य रूप में व्यक्ति मैत्री के समय यह नहीं देखता कि मित्रता का उद्देश्य क्या है तथा जीवन में उसका क्या मूल्य है।

![]()

प्रश्न 3. विश्वासपात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएँगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे, जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे, तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे, तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमतापूर्वक जीवन-निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम-से-उत्तम वैद्य की-सी निपुणता और परख होती है, अच्छी-से-अच्छी माता का-सा । धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। [2009, 11, 13, 16, 18]

(अ) प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए।

(ब) रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए।

1. प्रस्तुत अवतरण में शुक्ल जी क्या कहना चाहते हैं?

2. व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए?

या

उत्तम मित्र से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए ?

3. लेखक ने सच्ची मित्रता के लिए कौन-कौन-सी उपमाएँ दी हैं ?

या

लेखक ने सच्चे मित्र की तुलना किससे की है?

4. एक सच्ची मित्र किसे कह सकते हैं।

या

‘मित्रता’ पाठ के आधार पर विश्वासपात्र मित्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।

(स)

[औषध = दवाई। सचेत = सावधान। हतोत्साहित = निराश। निपुणता = चतुरता। परख = पहचानने की केला।]

उत्तर-

(ब) प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या – आचार्य शुक्ल जी का कहना है कि जिस प्रकार अच्छी औषध आपके शरीर को अनेक प्रकार के रोगों से बचाकर स्वस्थ बना देती है, उसी प्रकार विश्वसनीय मित्र अनेक बुराइयों से बचाकर हमारे जीवन को उन्नत तथा सुन्दर बनाता है। हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए, जिस पर हमें यह विश्वास हो कि वह हमें सदा उत्तम कार्यों में लगाएगा, हमारे मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेगा, बुराइयों (UPBoardSolutions.com) और गलतियों से हमें बचाता रहेगा। हममें सत्य और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेगा, उनमें किसी तरह की कमी नहीं आने देगा। यदि हम बुरे मार्ग पर चलेंगे तो वह हमें उससे हटाकर सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा और जब कभी हमें उद्देश्यों के प्रति निराशा उत्पन्न होगी तो वह आशा का संचार कर अच्छे कार्यों के प्रति हमारा उत्साह बढ़ाएगा।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि विश्वासी मित्र हमें गरिमा से जीवनयापन करने में प्रत्येक सम्भव सहायता प्रदान करेगा, जिससे हम सुविधा एवं सम्मानपूर्वक जी सकें।

![]()

द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या – आचार्य रामचन्द्र शुक्ल जी का कहना है कि जिस तरह कुशल वैद्य नाड़ी देखकर तत्काल रोग का पता लगा लेता है, उसी प्रकार सच्चा मित्र हमारे गुणों और दोषों को परख लेता है। जिस प्रकार अच्छी माता धैर्य के साथ सभी कष्टों को सहन कर मधुर व्यवहार करती है, उसी प्रकार सच्चा मित्र अपने मित्र को बड़े धैर्यपूर्वक कुमार्ग से हटाकर स्नेह के साथ सन्मार्ग पर लगाता है। अत: हमें ऐसा मित्र चुनना चाहिए, जिस पर हमें यह विश्वास हो कि वह हमें कुमार्ग से हटाकर सुमार्ग की। ओर ले जाएगा।

(स) 1. प्रस्तुत अवतरण में शुक्ल जी ने अच्छे और विश्वासपात्र मित्र के महत्त्व को प्रकट करते हुए कहा है कि ऐसे मित्र में गुण-दोष की परख होती है, धैर्य एवं स्नेह होता है तथा ऐसा मित्र ही जीवन को सफल बनाने में सहायक होता है। लेखक ने विश्वासपात्र से ही मित्रता करने की प्रेरणा दी है।

2. व्यक्ति को अपने मित्रों से यह उम्मीद रखनी चाहिए कि वे उन्हें उत्तम कार्यों की ओर प्रवृत्त करेंगे, मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेंगे, बुराइयों और गलतियों से उन्हें बचाएँगे, सत्य; पवित्रता और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेंगे, सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे तथा निरुत्साहित होने पर उत्साहित करेंगे।

3. लेखक ने सच्ची मित्रता की निम्नलिखित तीन उपमाएँ (तुलना) दी हैं

(i) जीवन के लिए एक औषध के समान होती है।

(ii) निपुणता और परख में उत्तम वैद्य के समान होती है।

(iii) स्नेह और धैर्य में माता के समान होती है।

4. हम ऐसे मित्र को सच्चा मित्र कह सकते हैं जो हमें उत्तम संकल्पों से दृढ़ करेगा, बुराइयों और त्रुटियों से हमें बचाएगा, हम में सत्य, पवित्रता और मर्यादा रूपी मानवीय मूल्यों को पुष्ट करेगा, बुरे मार्ग पर । चलने से हमें रोकेगा और सदैव उत्साहित करेगा।

![]()

प्रश्न 4. बाल-मैत्री में जो मग्न करने वाला आनन्द होता है, जो हृदय को बेधने वाली ईष्र्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ ? कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है! हृदय के कैसे-कैसे उद्गार निकलते हैं। वर्तमान कैसा आनन्दमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के सम्बन्ध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएँ मन में रहती हैं। कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना-मनाना होता है। ‘सहपाठी की मित्रता’ इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल-पुथल का भाव भरा हुआ है। [2009]

(अ) प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए।

(ब) रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।

(स) 1. प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक क्या कहना चाहता है ?

2. बचपन की मित्रता कैसी होती है? इसमें बातों की क्या भूमिका है ?

3. ‘सहपाठी की मित्रता’ से क्या आशय स्पष्ट होता है?

[ मग्न = लीन। अनुरक्ति = प्रेम। उद्गार = मन के भाव।]

उत्तर-

(ब) रेखांकित अंश की व्याख्या – लेखक का कथन है कि बाल-मैत्री जहाँ असीम आनन्द को प्रदान करने वाली होती है, वहीं ईर्ष्या और खिन्नता का भाव भी उसमें शीघ्र ही आ जाता है। बालक का स्वभाव होता है कि यदि कोई उसके मन की बात कह दे तो (UPBoardSolutions.com) वह उससे अपार स्नेह करता है और यदि कोई उसके मन के प्रतिकूल आचरण कर दे तो उसका मन छोटी-छोटी बातों को लेकर खिन्न हो जाता है, लेकिन यह खिन्नता क्षणिक होती है। बालकों की मित्रता में जैसी मधुरता एवं प्रेम होता है, उसका उदाहरण अन्यत्र नहीं मिलता। बच्चों में एक-दूसरे के प्रति जो विश्वास देखने को मिलता है, वह भी परमानन्द प्रदान करने वाला होता है। अपने भविष्य के लिए उनके मन में जो अनेकानेक कल्पनाएँ होती हैं, उसके कारण उन्हें वर्तमान आनन्ददायक दिखाई पड़ता है।

![]()

(स) 1. प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने बाल-मैत्री एवं बाल-स्वभाव पर प्रकाश डालते हुए इस पर आधारित मित्रता का अत्यधिक स्वाभाविक चित्रण किया है तथा यह स्पष्ट किया है कि बचपन आनन्ददायक होता है।

2. बचपन की मित्रता बड़ी विचित्र होती है। इसमें मन को आह्लादित करने वाला आनन्द होता है, ईर्ष्या और खिन्नता का भाव होता है, मधुरता एवं प्रेम होता है, एक-दूसरे के प्रति विश्वास होता है तथा भविष्य के प्रति मन में अनेकानेक कल्पनाएँ होती हैं। बचपन में बातें बहुत जल्दी लगती हैं और बालक तनिकसी बात पर रुष्ट हो जाते हैं और थोड़ी ही देर में मान भी जाते हैं। यह रूठना और मान जाना अत्यधिक शीघ्र होता है।

3. ‘सहपाठी की मित्रता’ एक निश्छल-निष्कपट तथा चंचलतापूर्ण उद्दण्डता (UPBoardSolutions.com) से युक्त प्रेमपूर्ण सम्बन्ध । को प्रकट करती है। यह उक्ति बहुत ही सामान्य-सी प्रतीत होती है, किन्तु इस उक्ति में हृदय में हलचल मचा देने वाले अनेक भाव निहित हैं।

![]()

प्रश्न 5. ‘सहपाठी की मित्रता’ इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल-पुथल का भाव भरा हुआ है। किन्तु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शान्त और गम्भीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत-से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता नहीं।

(अ) प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए।

(ब) रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए।

(स) 1. प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक क्या कहना चाहता है ?

2. युवा पुरुष और बालक की मित्रता में क्या अन्तर होता है ?

3. क्या मित्रता में कल्पित आदर्श सहायक होते हैं ?

उत्तर-

(ब) प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या – आचार्य शुक्ल का कथन है कि बचपन में जब बच्चे एक साथ विद्यालयों में पढ़ते हैं और आपस में मित्र बनते हैं, तब की मित्रता में और जब वे युवावस्था में पहुँचते हैं, तब उनकी मित्रता का स्वरूप बदल जाता है। (UPBoardSolutions.com) अब उनकी मित्रता में अधिक दृढ़ता, शान्ति और गम्भीरता होती है। बात-बात पर रूठने व मनाने-मानने की स्थिति नहीं रह जाती। युवावस्था में उम्र के अनुसार जो अनुभव एवं चिन्तन की प्रवृत्ति विकसित होती है, उससे व्यक्तित्व के साथ मैत्रीभाव में भी दृढ़ता आती है।

द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या – लेखक का कथन है कि मानव-जीवन अनेकानेक कष्टसंकटों से घिरा होता है। इसमें कल्पित आदर्श के आधार पर मित्रता नहीं की जाती, अपितु यथार्थ के आधार पर मित्र बनाये जाते हैं और बहुत सोच-समझकर बनाये जाते हैं; क्योंकि कल्पित आदर्श के आधार पर बनाये गये मित्र स्थायी नहीं हो सकते और जीवन की संकटापन्न परिस्थितियों में वे हमारे लिए सहायक भी नहीं होते तथा मित्रता की मधुर कल्पनाएँ व्यर्थ सिद्ध होने लगती हैं।

![]()

(स) 1. प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने बाल्यावस्था और युवावस्था की मित्रता एवं उस समय के मित्रों के मध्य तुलना की है तथा यह स्पष्ट किया है कि मित्रता में कोरी-मधुर कल्पनाओं से नहीं वरन् व्यावहारिकता से काम लेना चाहिए।

2. युवा पुरुषों की मित्रता स्थायी, शान्तिप्रियता और गम्भीरता से युक्त होती है, जब कि बालकों की मित्रता इनसे मुक्त होती है।

3. मित्रता में कल्पित आदर्श सामान्य स्थितियों-परिस्थितियों में तो सहायक हो सकते हैं, लेकिन विषम परिस्थितियों में कदापि सहायक नहीं होते।

प्रश्न 6. सुन्दर प्रतिमा, मनभावनी चाल और स्वच्छन्द प्रकृति ये ही दो-चार बातें देखकर मित्रता की जाती है; पर जीवन-संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ अधिक बातें चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते, जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह न कर सकें। जिससे अपने छोटे-छोटे काम तो हम निकालते जाएँ, पर भीतर-ही-भीतर घृणा करते रहें? मित्र सच्चे पथ-प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हमें पूरा विश्वास कर सकें, भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति-पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए-ऐसी सहानुभूति, जिससे एक के हानि-लाभ को दूसरा अपना हानि-लाभ समझे। [2011, 17]

(अ) प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए।

(ब) रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए।

(स) 1. प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक क्या कहना चाहता है ?

2. मित्र कैसा होना चाहिए ?

या

लेखक ने अच्छे मित्र की क्या विशेषताएँ बतायी हैं ?

3. किसे मित्र नहीं कहा जा सकता ?

4. मित्रों के बीच परस्पर क्या होना चाहिए ?

5. सामान्यतया क्या देखकर मित्रता की जाती है ?

[पथ-प्रदर्शक = मार्ग दिखाने वाला। प्रीति-पात्र = जो प्रेम के योग्य हो। सहानुभूति = दूसरों के सुख-दुःख में समान अनुभूति।]

उत्तर-

(ब) प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या – शुक्ल जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को मित्र नहीं माना,जा सकता, जो हमारे गुणों की तो प्रशंसा करता हो लेकिन मन में हमसे प्रेम न रखता हो। ऐसे व्यक्ति को भी मित्र नहीं माना जा सकता, जो समय-समय पर अपने (UPBoardSolutions.com) छोटे-बड़े काम निकालकर स्वार्थ तो सिद्ध कर लेता है लेकिन अन्दर-ही-अन्दर अपने हृदय में हमसे घृणा करता हो। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि मित्रता के आधार प्रेम-स्नेह होना चाहिए।

![]()

द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या – शुक्ल जी का कहना है कि मित्र के प्रति हृदय में प्रेम होना चाहिए। सच्चा मित्र विश्वास करने योग्य, सही मार्ग बताने वाला और भाई के समान निष्कपट प्रेम करने वाला होता है। हमारी और हमारे मित्र की आपस में सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए जिससे वह हमारे हानिलाभ को अपना हानि-लाभ समझे और हम उसके हानि-लाभ को अपना। तात्पर्य यह है कि सच्ची मित्रता में सच्चा स्नेह होना चाहिए। जिनके हृदय में परस्पर घृणा भरी हो, वे मित्र नहीं हो सकते।

(स) 1. शुक्ल जी का कहना है कि सामान्यतया व्यक्ति के बाह्य व्यक्तित्व को देखकर उससे मित्रता करं ली जाती है, जबकि मित्रता का आधार व्यक्ति का अन्तर्व्यक्तित्व होना चाहिए, जिसकी लोग प्रायः अनदेखी करते हैं।

2. मित्र उचित मार्ग को दिखाने वाला, पूर्णरूपेण विश्वसनीय, स्नेह के योग्य तथा भाई के समान होना चाहिए।

3. ऐसे व्यक्ति को मित्र नहीं कहा जा सकता, जो प्रत्यक्ष में हमारे गुणों का तो प्रशंसक हो लेकिन हमसे आन्तरिक स्नेह न रखता हो।

4. मित्रों के बीच परस्पर सहानुभूति होनी चाहिए और सहानुभूति भी ऐसी होनी चाहिए, जिससे प्रत्येक व्यक्ति एक-दूसरे के हानि-लाभ को अपना हानि-लाभ समझे।

5. साधारणतया किसी को सुन्दर चेहरा, रंग-रूप, मन को लुभाने वाली चाल, स्वभाव में खुलापन आदि देखकर हम किसी से मित्रता कर लेते हैं लेकिन ऐसे मित्र जीवन में प्राय: काम नहीं आते।

![]()

प्रश्न 7. मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शान्त प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यन्त प्रगाढ़ स्नेह था। उदार तथा उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभावों में कुछ विशेष समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। [2017]

(अ) प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए।

(ब) रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।

(स) 1. प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है ?

2. राम-लक्ष्मण और कर्ण-दुर्योधन के स्नेह और मित्रता के कारणों पर प्रकाश डालिए।

[ वांछनीय = इच्छिता उग्र = भयानक। उद्धत = उत्तेजित। उच्चाशय = ऊँचे विचारों वाला।]

उत्तर-

(ब) रेखांकित अंश की व्याख्या – शुक्ल जी कहते हैं कि सच्ची मित्रता के लिए ‘दो व्यक्तियों के स्वभाव का एक समान होना कोई महत्त्व नहीं रखता है। यदि इसमें महत्त्व है तो केवल इस बात का कि दोनों व्यक्ति एक-दूसरे से कितनी सहानुभूति रखते हैं। यदि वे ऐसा समझते हैं तो विपरीत स्वभाव का होने पर भी उनकी मित्रता सच्ची सिद्ध होती है और यदि वे ऐसा नहीं समझते तो समान स्वभाव का होने पर भी मित्रता नहीं निभ सकती। राम-लक्ष्मण एवं कर्ण-दुर्योधन के दृष्टान्त इस तथ्य के स्पष्ट उदाहरण हैं।

(स) 1. प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहना चाहते हैं कि मित्रता के लिए समान स्वभाव एवं रुचि का होना ही आवश्यक नहीं है। इस बात को उन्होंने दृष्टान्तपूर्वक सिद्ध भी किया है कि परस्पर विपरीत स्वभाव वाले भी मित्र हो सकते हैं।

2. राम धैर्यशाली और शान्त स्वभाव के थे, जबकि लक्ष्मण उग्र और उत्तेजित (UPBoardSolutions.com) स्वभाव वाले, लेकिन स्वभाव की भिन्नता होने पर भी उनमें प्रगाढ़ स्नेह था। इसी प्रकार से कर्ण महान विचारों वाले और दानी थे, जब कि दुर्योधन स्वार्थी तथा लोभी था, फिर भी उन दोनों की मित्रता अटूट ही रही। उनके इन अटूट स्नेहसिक्त सम्बन्धों का एकमात्र कारण उनके मध्य में उपजी सहानुभूति ही थी, जिसने उनके विपरीत स्वभाव या प्रकृति की खाई को पाट दिया था।

![]()

प्रश्न 8. यंह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक-दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हममें नहीं हैं, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले, जिसमें वे गुण हों। चिन्ताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ हूँढ़ता है, निर्बल बली को, धीर उत्साही का। उच्च आकांक्षा वाला चन्द्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुँह ताकता था। नीति-विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। [2012]

(अ) प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए।

(ब) रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।

(स) 1. क्या देखकर व्यक्ति एक-दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं ? सोदाहरण समझाइए।

2. समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक-दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं ?

[ प्रफुल्लित चित्त = प्रसन्नचित्त हृदय। निर्बल = कमजोर। बली = ताकतवर। चन्द्रगुप्त = प्राचीन काल में मगध देश का शासक। चाणक्य = चन्द्रगुप्त का विद्वान मन्त्री तथा अर्थशास्त्र’ नामक पुस्तक का लेखक।]

उत्तर-

(ब) रेखांकित अंश की व्याख्या – शुक्ल जी कहते हैं कि दो व्यक्तियों में मित्रता होने के । लिए यह आवश्यक नहीं है कि उनके स्वभाव एक जैसे हों और उनकी रुचियाँ समान हों। वरन् भिन्न स्वभाव के लोगों में भी मित्रता हो सकती है। समाज में व्याप्त विभिन्नता को देखकर निर्धन, धनी की ओर; निर्बल, शक्तिशाली की ओर तथा विनीत, नम्र व गम्भीर व्यक्ति उत्साही व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं जिससे कि उन्हें विपरीत समय में उचित प्रेरणा मिल सके। इसका मूल कारण यही है कि व्यक्ति चाहता है कि जो गुण उसमें नहीं हैं उसे मित्र रूप में ऐसा व्यक्ति मिलना चाहिए जिसमें वे गुण हों। चिन्ताग्रस्त व्यक्ति प्रफुल्लित चित्त वाले व्यक्ति की तलाश में रहता है, जिससे कि वह भी कुछ समय के लिए तो चिन्तामुक्त हो जाए।

(स) 1. विभिन्नता को देखकर व्यक्ति एक-दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। आशय यह है कि व्यक्ति में जो गुण नहीं होते हैं, उन्हें जब वह दूसरे व्यक्ति में देखता है तो उसकी ओर आकर्षित होता है; जैसे – चन्द्रगुप्त अपने विद्वान मन्त्री चाणक्य की ओर तथा (UPBoardSolutions.com) अकबर मनोरंजन के लिए बीरबल की ओर।

2. समाज में विभिन्नता देखकर ही व्यक्ति एक-दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि व्यक्ति में होने वाले कतिपय गुणों का अभाव उसे उस गुण से युक्त व्यक्ति की ओर आकर्षित करता है।

![]()

प्रश्न 9. मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है- ‘उच्च और महान् कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ।’ यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा, जो दृढ़-चित्त और सत्य-संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए, जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए, जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हों तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा न होगा। [2012, 14, 18]

(अ) उपर्युक्त अवतरण का सन्दर्भ लिखिए।

(ब) रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए।

(स) 1. मित्र के कौन-से कर्तव्य बताये गये हैं ?

2. मित्र किस प्रकार के होने चाहिए ?

3. गद्यांश में प्रयुक्त मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। [निज की = अपनी। सामर्थ्य = शक्ति। पल्ला पकड़ा था = सहारा लिया था।]

उत्तर-

(ब) प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या – शुक्ल जी कहते हैं कि सच्चा मित्र वही है, जो आवश्यकता पड़ने पर अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भी कहीं अधिक मित्र की सहायता करे। मित्र का कर्तव्य है कि वह मित्र के विपद्ग्रस्त होने पर उसकी इस प्रकार सहायता करे कि उसका साहस और उत्साह बना। रहे। वह अपने को नितान्त अकेला समझकर निराश न हो, वरन् उसका मनोबल बना रहे। इस प्रकार से सहायता करने पर वह अपनी शक्ति से भी कई गुना बड़े कार्य सरलता से कर लेगा।

द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या – शुक्ल जी कहते हैं कि मित्र के महान् कार्यों में सहायता देने, उत्साहित करने जैसे कर्तव्यों का निर्वाह वही व्यक्ति कर सकता है, जो स्वयं दृढ़ विचारों और सत्य संकल्पों वाला होता है। अत: मित्र बनाते समय हमें ऐसे व्यक्ति को खोजना चाहिए, जिसमें हमसे बहुत अधिक साहस एवं आत्मबल विद्यमान हो।

तृतीय रेखांकित अंश की व्याख्या – शुक्ल जी का कहना है कि हमें अपने मित्र ऐसे बनाने चाहिए जो समाज में आदरणीय और मान्य हों, हृदय से निर्विकार हों, मृदुभाषी एवं सत्यनिष्ठ हों तथा सभ्य एवं परिश्रमी हों। इन गुणों से युक्त मित्र पर ही स्वयं को छोड़ा जा (UPBoardSolutions.com) सकता है, अर्थात् उन पर पूर्ण विश्वास किया जा सकता है। इस प्रकार के मित्रों को ही वास्तविक मित्र माना जा सकता है जिनसे कभी भी किसी भी प्रकार के धोखे या कपट की आशंका नहीं रहेगी।

(स) 1. मित्र के कर्तव्य हैं- उचित और श्रेष्ठकार्य में मित्र की सहायता करना, उसके उत्साह और साहस को इस प्रकार बढ़ाना कि वह अपनी सामर्थ्य से अधिक का काम कर सके।

2. हमारे मित्र इस प्रकार के होने चाहिए जो समाज में आदरणीय हों, शुद्ध हृदय के हों, मृदुभाषी हों, परिश्रमी हों, सभ्य हों और सत्यवादी हों। ऐसे ही मित्रों को वास्तविक मित्र माना जा सकता है।

![]()

3. मन बढ़ाना (उत्साहित करना)-जाम्बवन्त ने हनुमान का मन इस प्रकार बढ़ाया कि वे समुद्र लाँघकर लंका जाने के लिए तैयार हो गये।

पल्ला पकड़ना (सहारा लेना)-सुग्रीव ने बालि से मुक्ति पाने के लिए ही राम का पल्ला पकड़ा था।

प्रश्न 10. उनके लिए फूल-पत्तियों में कोई सौन्दर्य नहीं, झरनों के कल-कल में मधुर संगीत नहीं, अनन्त सागर-तरंगों में गम्भीर रहस्यों का आभास नहीं, उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनन्द नहीं, उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शान्ति नहीं। जिनकी आत्मा अपने इन्द्रिय-विषयों में ही लिप्त है; जिनका हृदय नीचाशयों और कुत्सित विचारों से कलुषित है, ऐसे नाशोन्मुख प्राणियों को दिन-दिन अन्धकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा, जो तरस न खाएगा? उसे ऐसे प्राणियों का साथ न करना चाहिए।

(अ) प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए।

(ब) रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए।

(स) 1. प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने क्या प्रेरणा दी है ?

2. कौन-से लोग फूल-पत्तियो में सौन्दर्य को, झरनों में संगीत का, सागर-तरंगों में रहस्यों का . आभास नहीं कर पाते ?

3. कुत्सित विचारों वाले व्यक्तियों को क्या प्राप्त नहीं होता ?

[इन्द्रिय-विषयों = भोग-विलासों। नीचाशयों = नीचे विचारों। कुत्सित = बुरे। कलुषित = काले अथवा मैले। नाशोन्मुख = नाश की ओर प्रवृत्त। पतित होते = गिरते हुए।].

उत्तर-

(ब) प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या – शुक्ल जी का कहना है कि जो आचरणहीन और हृदयहीन व्यक्ति प्रकृति के सौन्दर्य का आनन्द नहीं ले सकते, जिनके लिए फूलों की सुन्दरता और झरनों की कल-कल ध्वनि का कोई महत्त्व नहीं, जिन्हें सागर में उठती लहरों के (UPBoardSolutions.com) गम्भीर रहस्य का ज्ञान नहीं, ऐसे लोग मित्र बनाने योग्य नहीं होते। जो लोग परिश्रम करने में आनन्द का अनुभव नहीं करते, जिनके हृदय में प्रेमभाव नहीं होती, जिनका मन सदा अशान्त रहता है, ऐसे लोग भी मित्रता के योग्य नहीं होते।

![]()

द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या – शुक्ल जी का कहना है कि जो लोग केवल इन्द्रिय-सुख की इच्छा करते हैं और उसी की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं, जिनका हृदय गन्दे और घृणित भावों से भरा हुआ है, ऐसे लोग गन्दे और निम्न कोटि के विचारों के कारण सतत विनाश की ओर बढ़ रहे होते हैं और अन्ततः अज्ञान के गर्त में गिरकर नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार के लोगों का दिन-प्रतिदिन पतन होता रहता है, जिसे देखकर सभी को दया ही आती है। ऐसे पतन की ओर अग्रसर लोगों से कदापि मित्रता नहीं करनी चाहिए।

(स) 1. लेखक ने बुरी संगति से बचने की प्रेरण देते हुए कहा है कि कुत्सित विचारों वाले व्यक्तियों से कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग स्वयं तो पतित होते ही हैं, दूसरों के भी पतन का कारण बनते हैं।

2. जिन व्यक्तियों के मन-मस्तिष्क भोग-विलास में लिप्त हैं, जिनका हृदय निम्नस्तरीय विचारों से भरा हुआ है, ऐसे ही व्यक्तियों को फूल-पत्तियों में सौन्दर्य का, झरनों में सुमधुर संगीत का और सागर-लहरों के रहस्यों का आभास नहीं होता।

3. कुत्सित विचारों वाले व्यक्तियों को सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनन्द नहीं मिलता, सच्चे स्नेह का सुख नहीं मिलता और कोमल हृदय की शान्ति प्राप्त नहीं होती।

![]()

प्रश्न 11. कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बँधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन-दिन अवनति के गड्ढे में गिराती-जाएगी और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरन्तर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। [2011, 13, 15, 17]

(अ) प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए।

(ब) रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए।

(स) 1. युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है ?

2. प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है ?

3. अच्छी संगति से होने वाले लाभों को उदाहरण देकर समझाइए।

4. कुसंग का क्या प्रभाव होता है ?

[ कुसंग = बुरा साथ। सद्वृत्ति = अच्छा आचरण। क्षय = नाश। अवनति = पतन। बाहु = भुजा।]

उत्तर-

(ब) प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या – शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी-कभी प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देती है।

द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या – मानव-जीवन में युवावस्था सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण होती है। कुसंगति किसी युवा मनुष्य की सारी प्रगति को उसी तरह रोक लेती है, जिस तरह पैर में बँधा हुआ भारी पत्थर किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता, वरन् प्रायः उसे गिरा देता है। इसी प्रकार कुसंगति में लिप्त मनुष्य का पतन होने लगता है और वह दिन-प्रतिदिन पतन के मार्ग पर अग्रसर होता रहता है। इसके विपरीत अच्छी संगति हमारे लिए एक ऐसी सुदृढ़ (UPBoardSolutions.com) बाँह अर्थात् सहारा होती है जो हमें गिरने नहीं देती, अपितु उन्नति के पथ पर निरन्तर आगे बढ़ाती है और जीवन को शुद्ध, सात्विक तथा उन्नत बनाती है।

![]()

(स) 1. युवा पुरुष की बुरी संगति उसे अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिरती जाएगी और यदि अच्छी होगी तो वह उसे निरन्तर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी।

2. प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहना चाहता है कि कुसंगति मनुष्य के पतन और सत्संगति उसके उत्थान का कारण होती है। इसलिए व्यक्ति को बुरी संगति से बचकर रहना चाहिए।

3. अच्छी संगति सहारा देने वाली बाँह के समान होती है, जो व्यक्ति की जीवन-रक्षक और उसे उन्नति की ओर ले जानी वाली होती है।

4. कुसंग का प्रभाव बहुत भयानक होता है। यह मनुष्य की नैतिकता और अच्छे आचरण को नष्ट कर देता है। इसके साथ-साथ वह उसकी बुद्धि का भी क्षय करता रहता है।

प्रश्न 12. बहुत-से लोग ऐसे होते हैं, जिनके घड़ी-भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है; क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी-ऐसी बातें कही जाती हैं, जो कानों में न पड़नी चाहिए, चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं, जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्राय: सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं, उतनी जल्दी कोई गम्भीर या अच्छी बात नहीं। [2017]

(अ) प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए।

(ब) रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए।

(स) 1. किस बात को प्रायः सभी लोग जानते-समझते हैं ?

2. किन लोगों के क्षणमात्र के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और क्यों ?

[घड़ी-भर = थोड़ी देर। भ्रष्ट होना = पतन होना। चित्त = मन। अटल भाव = न हटने वाली भावना। भद्दे व फूहड़ = बेढंगा और अश्लील, जिसमें कला-सुरुचि आदि का अभाव हो।

उत्तर-

(ब) प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या – प्रस्तुत गद्यांश में शुक्ल जी ने बुरी संगति को व्यक्ति की उन्नति में बाधक बताते हुए कहा है कि समाज में अनेकानेक लोग इस प्रकार के होते हैं जिनके साथ थोड़ी देर के लिए भी रह लेने से व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता का पतन हो (UPBoardSolutions.com) जाता है। ऐसे लोग उस थोड़ी-सी देर में ही ऐसी-ऐसी बातें कह डालते हैं, जो सामान्य व्यक्ति के तो सुनने लायक भी नहीं होती। ऐसी बातों से व्यक्ति के मन-मस्तिष्क पर इतने बुरे प्रभाव पड़ते हैं कि उससे उसके हृदय की पवित्रता; अर्थात् मन के अच्छे भाव समाप्त हो जाते हैं।

द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या – शुक्ल जी का कहना है कि बुरी आदतें या भावना व्यक्ति के मन-मस्तिष्क में स्थायी रूप से विराजमान रहती हैं और बहुत समय तक स्थिर रूप में जमी रहती हैं। अपनी बात को और अधिक पुष्ट करते हुए लेखक कहते हैं कि इस बात का तो सामान्य लोगों ने भी अनुभव किया होगा कि बेढंगे और अश्लील गीत जितने शीघ्र व्यक्ति के मन-मस्तिष्क में अपनी पैठ (पहुँच) बनाते हैं, उतनी शीघ्र कोई अच्छी या लाभकर बात नहीं।

![]()

(स) 1. भद्दे व अश्लील गीत जितने शीघ्र याद हो जाते हैं उतनी शीघ्र कोई अच्छी बात याद नहीं होती। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते-समझते हैं।

2. बुरे लोगों की क्षणमात्र की संगति से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है; क्योंकि बहुत कम समय में ही वे इतनी बुरी बातें कह डालते हैं, जिनसे मन की पवित्रता समाप्त हो जाती है।

प्रश्न 13. जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है, तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। धीरे-धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते-होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ न मालूम होगी; क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है! तुम्हारा विवेक कुण्ठित हो जाएगा और तुम्हें भले-बुरे की पहचान न रह जाएगी। अंत में होते-होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे; अत: हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूत से बचो। [2012, 14, 16]

(अ) प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए।

(ब) रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए।

(स) 1. कुसंगति में पड़ा हुआ मनुष्य क्या नहीं देखता और क्यों ?

2. कुसंगति में पड़े हुए मनुष्य के साथ क्या होता है ?

3. विवेक कुण्ठित हो जाने से मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

4. लेखक ने हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने का क्या उपाय सुझाया है ?

5. सबसे अच्छा उपाय क्या है?

6. बुरी बातों का क्या प्रभाव पड़ता है?

उत्तर-

(ब) प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या – शुक्ल जी ने बुरी संगति को कीचड़ के समाने कहा है और बताया है कि इस कीचड़ से सदा बचकर रहना चाहिए, अन्यथा यह हमारे आचरण को दूषित कर देगा। यदि कोई मनुष्य एक बार बुरी संगत में फंस गया और (UPBoardSolutions.com) कलंकित हो गया तो वह फिर बार-बार कलंकित होने से नहीं डरता और धीरे-धीरे बुरी आदतों का अभ्यस्त हो जाता है। जब बुराई आदत बन जाती है, तब वह उससे घृणा भी नहीं करता और न बुरा कहने से चिढ़ता ही है।

![]()

द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या – शुक्ल जी का कहना है कि कुसंगति में पड़े हुए व्यक्ति का विवेक नष्ट हो जाता है और उसे भले-बुरे की पहचान भी नहीं रह जाती। उसे बुराई ही भलाई दीखने लगती है और वह इतना गिर जाता है कि बुराई की पूजा भक्त की तरह करने लगता है। इसलिए यदि अपने हृदय । और आचरण को निष्कलंक और उज्ज्वल बनाये रखना है तो बुरी संगति की छूत से बचना चाहिए।

(स) 1. कुसंगति में पड़ा हुआ मनुष्य यह नहीं देखता कि वह एक-के-बाद-एक कितनी कुसंगतियों में पड़ता चला जा रहा है; क्योंकि वह इन कुसंगतियों का इतना अभ्यस्त हो जाता है कि उसकी इनसे घृणा समाप्त हो जाती है।

2. कुसंगति में पड़े हुए मनुष्य का विवेक कुण्ठित हो जाता है और उसे अपने भले-बुरे की पहचान भी नहीं रह जाती। अन्ततः वह बुराई में ही आकण्ठ डूब जाता है।

3. विवेक कुण्ठित हो जाने से मनुष्य को भले-बुरे की पहचान नहीं रह जाती और अन्ततः वह भी । बुराई का भक्त बन जाती है।

4. लेखक ने हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने के लिए स्वयं को बुरी संगति से दूर रखने का उपाय सुझाया है।

5. सबसे अच्छा उपाय यह है कि व्यक्ति स्वयं को बुरी संगति की छूत से बचाये तथा अपने हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखे।

6. बुरी बातों का व्यक्ति के मन-मस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बुरी बातों का अभ्यस्त हो जाने पर उनके प्रति उसकी घृणा कम हो जाती है और धीरे-धीरे व्यक्ति बुराई को ही पूर्णरूपेण अपना लेता है।

व्याकरण एवं रचना-बोध

प्रश्न 1.

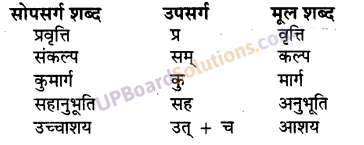

निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग और मूल-शब्दों को अलग करके लिखिए

प्रवृत्ति, संकल्प, कुमार्ग, सहानुभूति, उच्चाशय, कुसंग, निष्कलंक, उज्ज्वल।

उत्तर-

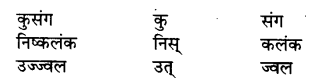

प्रश्न 2.

निम्नलिखित शब्दों से प्रकृति (मूल शब्द) को अलग करके लिखिए-

उपयुक्तता, निपुणता, आनन्दमय, चिन्ताशील, सत्यनिष्ठ, बुद्धिमान्, दुर्भाग्यवश, ग्रन्थकार, सात्विक, कलुषित, लड़कपन

उत्तर-

![]()

प्रश्न 3.

निम्नलिखित प्रत्ययों से पाँच-पाँच शब्दों की रचना कीजिए-

इक, इत, मय, ई, कार।

उत्तर-

इक – श्रमिक, पारिवारिक, सामाजिक, नागरिक, राजनीतिक आदि।

इतं – लिखित, पठित, रचित, फलित, चलित आदि।

मय – आनन्दमय, कर्ममय, प्रेममय, (UPBoardSolutions.com) भक्तिमय, संगीतमय आदि।

ई – देशी, विदेशी, परदेशी, नगरी, अंग्रेजी आदि।

कार – स्वर्णकार, लेखाकार, रचनाकार, निबन्धकार, कलाकार आदि।

We hope the UP Board Solutions for Class 10 Hindi Chapter 1 मित्रता (गद्य खंड) help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 10 Hindi Chapter 1 मित्रता (गद्य खंड), drop a comment below and we will get back to you at the earliest.