UP Board Solutions for Class 10 Social Science Chapter 15 क्रान्तिकारियों का योगदान (अनुभाग – एक)

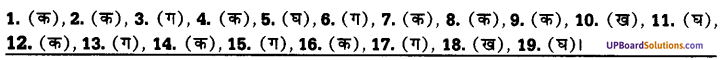

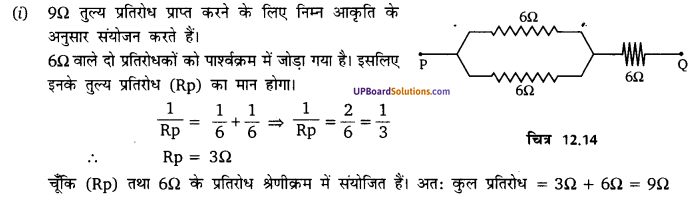

These Solutions are part of UP Board Solutions for Class 10 Social Science. Here we have given UP Board Solutions for Class 10 Social Science Chapter 15 क्रान्तिकारियों का योगदान (अनुभाग – एक)

विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

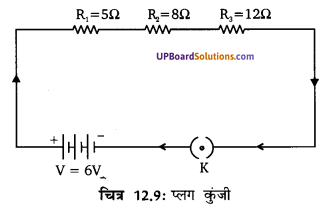

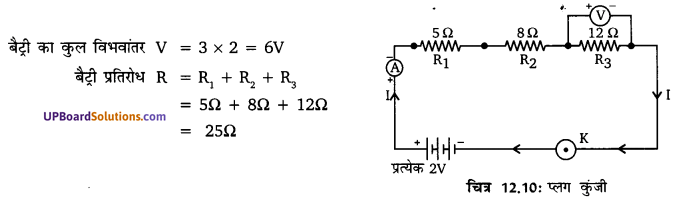

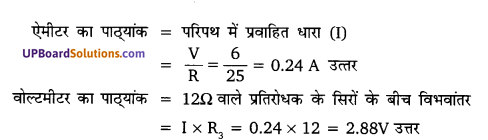

प्रश्न 1.

भारतीय स्वतन्त्रता संघर्ष में क्रान्तिकारियों की भूमिका की विवेचना कीजिए। [2013]

उत्तर :

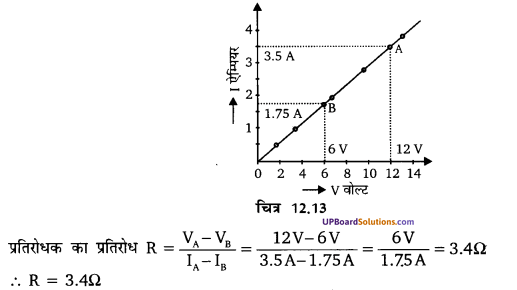

स्पष्ट राजनीतिक आन्दोलन के अतिरिक्त बीसवीं शताब्दी के पहले दशक में देश के विभिन्न भागों में अनेक क्रान्तिकारी संगठन भी बने। इन संगठनों का संघर्ष सशस्त्र था। इनकी संवैधानिक आन्दोलन में कोई आस्था नहीं थी। इनका मुख्य उद्देश्य था—ब्रिटिश अधिकारियों को आतंकित करके पूरे सरकारी तन्त्र का मनोबल तोड़ना तथा स्वतन्त्रता प्राप्त करना। इन क्रान्तिकारियों की वीरता और आत्म-बलिदान ने। जनता को प्रेरणा दी और इस तरह जनता में राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास किया। स्वतन्त्रता आन्दोलन के तीन प्रमुख क्रान्तिकारियों का संक्षिप्त जीवन परिचय नीचे दिया जा रहा है –

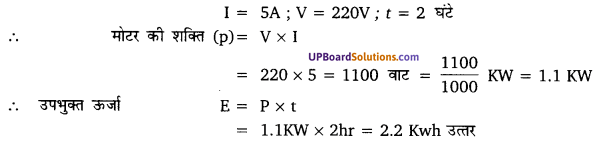

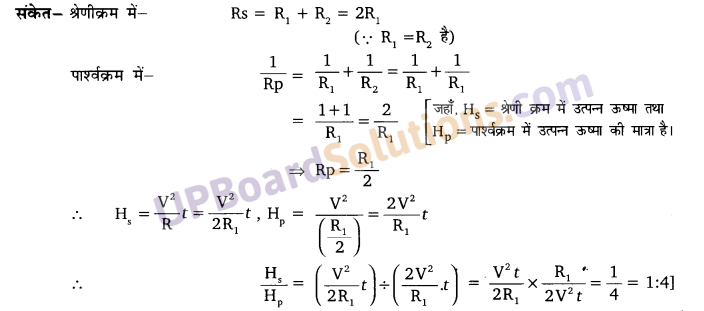

1. चन्द्रशेखर आजाद – देश की स्वतन्त्रता के मार्ग पर हँसते-हँसते शहीद हो जाने वाले क्रान्तिकारियों की प्रथम श्रेणी में चन्द्रशेखर आजाद का नाम आता है। इनका जन्म 23 जुलाई, 1906 ई० में मध्य प्रदेश के भाँवरा नामक ग्राम में हुआ था। चन्द्रशेखर आजाद ने काकोरी काण्ड व साण्डर्स की हत्या में भाग लेकर अपनी प्रतिभा की धाक जमा दी थी। उन्होंने क्रान्तिकारी दल का नेतृत्व बड़ी सफलता से किया। (UPBoardSolutions.com) ब्रिटिश सरकार उनसे परेशान हो गयी थी और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए सक्रिय हो गयी थी। सन् 1931 ई० को वे इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने साथियों के साथ बैठक कर रहे थे। वहाँ पर पुलिस से इनकी मुठभेड़ हुई। इन्होंने पुलिस के हाथों में आने से पहले ही स्वयं को गोली मारकर वीरगति प्राप्त की।

2. भगतसिंह – शहीद भगतसिंह भारत के सच्चे देशभक्त और महान क्रान्तिकारी थे। इनका जन्म 27 दिसम्बर, 1907 ई० को पंजाब के लायलपुर जिले में हुआ था। ब्रिटिश सरकार इनके क्रान्तिकारी कार्यों से बुरी तरह घबरा गयी थी। इन्होंने सबसे पहले चन्द्रशेखर आजाद के साथ मिलकर लाला लाजपत राय पर लाठी बरसाने वाले अंग्रेज अधिकारी साण्डर्स की हत्या की। इसके उपरान्त सुखदेव व राजगुरु के साथ मिलकर 8 अप्रैल, 1929 ई० को केन्द्रीय असेम्बली में बम फेंककर सनसनी फैला दी। देश की जनता को स्वतन्त्रता के प्रति जागरूक करने के लिए इन्होंने स्वयं को गिरफ्तार करवा दिया। 23 मार्च, 1931 ई० को लाहौर जेल में इन्हें और इनके साथियों को फाँसी दे दी गयी, किन्तु अपने बलिदान से ये भारतीय इतिहास में अमर हो गये।

![]()

3. खुदीराम बोस – खुदीराम बोस भारत के परम देशभक्त और महान क्रान्तिकारी थे। इनका जन्म 3 दिसम्बर, 1889 ई० को बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। शिक्षा पूर्ण करके ये बंगाल के क्रान्तिकारी दल में सम्मिलित हो गये। इन्होंने मुजफ्फरपुर में जस्टिस किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका। वे उस गाड़ी में मौजूद न होने के कारण बच गये, किन्तु दो निर्दोष स्त्रियाँ मारी गयीं। ये बाद में कैद कर लिये गये तथा सन् 1908 ई० में उन्हें फाँसी दे दी गयी। खुदीराम बोस ने देश की स्वाधीनता और सम्मान के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी।

महत्त्व – इन क्रान्तिकारियों की गतिविधियाँ समय-समय पर अंग्रेजी सरकार को हिलाती रहती थीं। जिसके परिणामस्वरूप सरकार किसी भी कार्य का उचित फैसला नहीं ले पाती थी। अगर क्रान्तिकारी आन्दोलन भारत में न हुए होते तो भारत को 15 अगस्त, 1947 ई० को (UPBoardSolutions.com) स्वतन्त्रता प्राप्त करना मुश्किल ही नहीं असम्भव भी था। इसलिए क्रान्तिकारी आन्दोलनों ने स्वतन्त्रता-प्राप्ति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी।

प्रश्न 2.

पंजाब तथा बंगाल की प्रमुख क्रान्तिकारी गतिविधियों पर प्रकाश डालिए।

उत्तर :

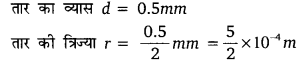

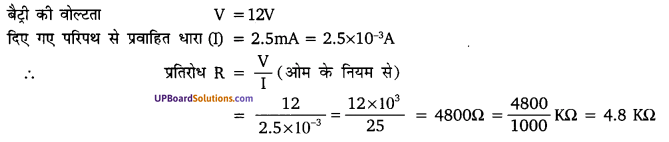

क्रान्तिकारी आन्दोलन उन्नीसवीं सदी के अन्त तथा बीसवीं सदी के शुरू में भारत में चला। यह आन्दोलन तिलक-पक्षीय राजनीतिक उग्रवाद से बिल्कुल भिन्न था। क्रान्तिकारी लोग अपीलों, प्रेरणाओं और शान्तिपूर्ण संघर्षों में विश्वास नहीं रखते थे। उनका यह निश्चित मत था कि पशु बल से स्थापित किये गये साम्राज्यवाद को हिंसा के बिना उखाड़ फेंकना सम्भव नहीं। ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रियावादी और दमन नीति ने उन्हें निराश कर दिया थी। वे प्रशासन और उसके हिन्दुस्तानी सहायकों की हिम्मत पस्त करने के लिए हिंसात्मक कार्य में विश्वास रखते थे। वे अपने आन्दोलन को चलाने के लिए सशस्त्र आक्रमण करना तथा राजकोषों पर डकैती डालने के कार्य को बुरा नहीं समझते थे। इस आन्दोलन में विदेशों में स्थित राष्ट्रवादी भारतीयों ने भी खुलकर भाग लिया।

![]()

क्रान्तिकारी आन्दोलन के केन्द्र एवं गतिविधियाँ

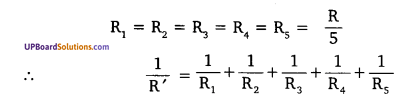

क्रान्तिकारी राष्ट्रवादियों का सर्वप्रथम केन्द्र महाराष्ट्र था। सन् 1899 ई० में जनता की घृणा के पात्र रैण्ड और रिहर्स्ट की हत्या कर दी गयी जिसमें श्यामजी कृष्ण वर्मा का हाथ था। वह भागकर लन्दन पहुँच गये। जहाँ उन्होंने सन् 1905 ई० में इण्डियन होमरूल सोसायटी की स्थापना की। उनकी सहायता से विनायक दामोदर सावरकर भी लन्दन पहुँचकर ‘इण्डिया हाउस’ में क्रान्तिकारी दल के नेता हो गये। वी० डी० सावरकर ने ‘अभिनव भारत’ सोसायटी के सदस्यों के लिए पिस्तौलें भेजने की व्यवस्था की। विनायक सावरकर के भाई गणेश सावरकर पर अभियोग चलाया गया तथा सन् 1909 ई० में उन्हें गोली से उड़ा दिया गया।

बंगाल में क्रान्तिकारियों का नेतृत्व अरविन्द घोष के भाई वी०के० घोष ने किया। उन्होंने ‘युगान्तर’ अखबार के माध्यम से जनता को राजनीतिक और धार्मिक शिक्षा देना आरम्भ किया। वी०एन० दत्त और वी०के० घोष के नेतृत्व में अनेक क्रान्तिकारी समितियाँ बनायी गयीं जिनमें ‘अनुशीलन समिति’ प्रमुख थी। इस समिति की शाखाएँ कलकत्ता (कोलकाता) तथा ढाका में थीं। इस समिति ने आतंकवादी कार्यक्रम शुरू किया। सन् 1907 ई० में लेफ्टिनेण्ट गवर्नर की गाड़ी को बम से उड़ाने का विफल प्रयास किया गया। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस इस समिति के महत्त्वपूर्ण सदस्य थे। चाकी ने स्वयं को गोली से उड़ा लिया, खुदीराम बोस को फाँसी दे दी गयी।

कलकत्ता (कोलकाता) षड्यन्त्र में अरविन्द घोष, वी०के० घोष, हेमचन्द्र दास, नरेन्द्र गोसाईं, के०एल० दत्त, एस०एन० बोस आदि को गिरफ्तार करके मुकदमे चलाये गये। के०एल० दत्त तथा एस०एन० बोस को फाँसी पर लटका दिया गया। क्रान्तिकारियों ने चुन-चुनकर पुलिस अफसरों, मजिस्ट्रेटों, सरकारी वकीलों, विरोधी गवाहों, गद्दारों, देशद्रोहियों आदि को गोली से उड़ा दिया।

मदनलाल ढींगरा ने इंग्लैण्ड में, भारत में आक्रमणकारियों को दी गयी अमानुषिक (UPBoardSolutions.com) सजाओं के विरोध में सरं विलियम कर्जन वायली को गोली से उड़ा दिया। इस कारण उन्हें फाँसी दे दी गयी।

पॉण्डिचेरी (पुदुचेरी) भी क्रान्तिकारी गतिविधियों का केन्द्र था। एम०पी० तिरुमल आचार्य और वी०वी०एस० अय्यर यहाँ के मुख्य कार्यकर्ता थे। उनके एक शिष्य वाँची अय्यर को जिला मजिस्ट्रेट को गोली से उड़ाने के अपराध में फाँसी पर चढ़ा दिया गया।

क्रान्तिकारी गतिविधियों का एक केन्द्र अमेरिका के पैसिफिक तट पर था।’इण्डो-अमेरिकन एसोसिएशन तथा ‘यंग इण्डिया एसोसिएशन के मुख्य कार्यालय कैलिफोर्निया में थे तथा अन्य स्थानों पर इनकी शाखाएँ थीं। इनके कार्यकर्ता मुख्यत: बंगाली छात्र थे जिन्हें आयरिश-अमेरिकन छात्रों का सहयोग प्राप्त था। बंगाल और पंजाब में सन् 1913-16 ई० के दौरान क्रान्तिकारी आन्दोलन उग्र रूप में था। पंजाब के कुछ क्रान्तिकारियों ने भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग की जान लेने की कोशिश की। दिल्ली षड्यन्त्र केस में अमीरचन्द, अवध बिहारी, बालमुकुन्द, बसन्त कुमार और विश्वास को मौत की सजा हुई। कनाडा के सिक्ख लोगों के लौटने से पंजाब में क्रान्तिकारी आन्दोलन को बल मिला।

हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी ने सरकार के दमन और आतंक का मुकाबला करते हुए क्रान्तिकारी आन्दोलन को बल दिया। सरदार भगतसिंह, यतीन्द्रनाथ दास और चन्द्रशेखर आजाद जैसे क्रान्तिकारियों ने देश के लिए अपना जीवन दे दिया।

![]()

प्रश्न 3.

निम्नलिखित घटनाओं के कारण तथा परिणामों का संक्षेप में वर्णन कीजिए – [2016]

(क) काकोरी काण्ड, (ख) सेन्ट्रल असेम्बली (केन्द्रीय विधानसभा बम प्रहार), (ग) लाहौर काण्ड।

या

काकोरी हत्याकाण्ड कब और कहाँ घटित हुआ था? [2018]

उत्तर :

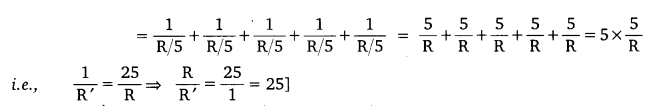

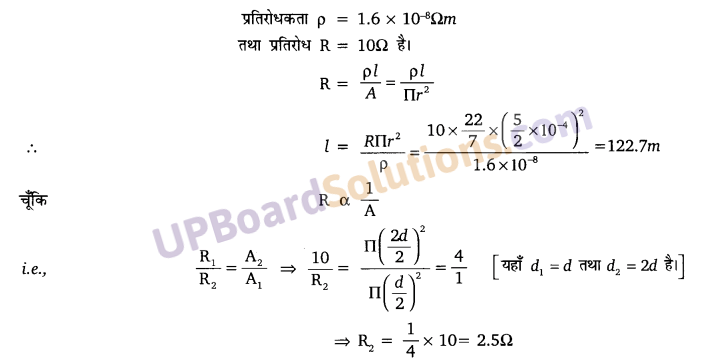

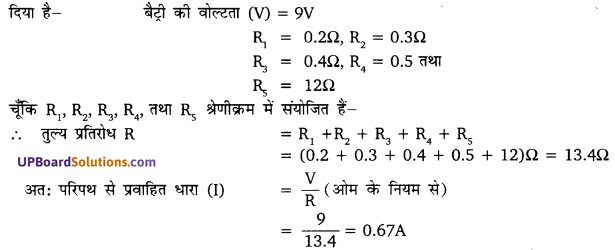

(क) काकोरी काण्ड

अगस्त, 1925 ई० में हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने (UPBoardSolutions.com) लखनऊ के निकट काकोरी नामक स्थान लखनऊ जाने वाली गाड़ी के एक डिब्बे में रखे सरकारी खजाने को लूट लिया। इस घटना में 29

क्रान्तिकारियों को गिरफ्तार कर उन पर काकोरी षड्यन्त्र काण्ड में दो वर्ष तक मुकदमा चलाया गया।

क्रान्तिकारियों में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खाँ, रोशन लाल तथा राजेन्द्र लाहिडी को फाँसी दे दी गयी।

काकोरी काण्ड में “हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के अधिकांश नेता गिरफ्तार कर लिए गए। जिसके परिणामस्वरूप इस संगठन का अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया। कुछ समय पश्चात् इस काण्ड के एकमात्र बचे क्रान्तिकारी सदस्य चन्द्रशेखर आजाद ने सन् 1928 में दिल्ली के ‘फीरोजशाह कोटला मैदान में एक बैठक आयोजित की और उन्होंने यहीं पर ‘हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। ‘हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन’ का पहला क्रान्तिकारी कार्य लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक ‘साण्डर्स’ की हत्या थी। यह हत्या 30 अक्टूबर, 1928 को साइमन कमीशन के विरोध के कारण एवं लाला लाजपत राय की पुलिस द्वारा की गयी पिटाई का प्रतिशोध थी। साण्डर्स की हत्या में भगत सिंह, चन्द्रशेखर आजाद और राजगुरु शामिल थे।

साण्डर्स की हत्या के बाद क्रान्तिकारी तो भूमिगत हो गए परन्तु ब्रिटिश पुलिस निर्दोष अथवा सामान्य जनता को परेशान करने लगी। पुलिस का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए भगतसिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने (1929 ई० में) विधानसभा (सेण्ट्रल असेम्बली) में बम फेंका, जिसमें इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा मुकदमा चलाया गया।

भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त की गिरफ्तारी के साथ ही अन्य अनेक क्रान्तिकारी गिरफ्तार किये गये और उन पर लाहौर षड्यन्त्र काण्ड में संयुक्त रूप से मुकदमा चला गया। जेल में बन्द इन कैदियों ने राजनीतिक बन्दियों का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल (UPBoardSolutions.com) प्रारम्भ कर दी। इनमें ‘जतिन दास’ भी शामिल थे। हड़ताल के 64वें दिन जतिन दास का देहान्त हो गया। लाहौर काण्ड में अधिकांश क्रान्तिकारियों को दोषी पाया गया और उनमें से तीन भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को 23 मार्च, 1931 को लाहौर में फॉसी दे दी गयी।

![]()

(ख) असेम्बली में बम विस्फोट

ब्रिटिश सरकार द्वारा सेण्ट्रल लेजिस्लेटिव असेम्बली में सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम’ (पब्लिक सेफ्टी बिल) तथा व्यापार विवाद अधिनियम’ (ट्रेड डिस्प्यूट बिल) पेश किये गये थे। इन अधिनियमों के तहत अंग्रेज सरकार तथा पुलिस को भारतीय क्रान्तिकारियों तथा स्वतन्त्रता सेनानियों के विरुद्ध अधिक अधिकार दिये गये थे। असेम्बली में इन अधिनियमों को मात्र एक वोट से हरा दिया गया। इन अधिनियमों की स्वीकृति हेतु चर्चा के दौरान हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने सेण्ट्रल (UPBoardSolutions.com) लेजिस्लेटिव असेम्बली में बम विस्फोट करने की योजना बनायी। क्रान्तिकारी आन्दोलन के नेता चन्द्रशेखर आजाद, बम-विस्फोट के पक्ष में नहीं थे। किसी प्रकार से एसोसिएशन के अन्य नेताओं ने भगतसिंह की इस योजना में सम्मिलित होने के लिए चन्द्रशेखर आजाद को सहमत कर लिया। आजाद ने बम विस्फोट का कार्य बटुकेश्वर दत्त तथा भगतसिंह के सुपुर्द कर दिया।

8 अप्रैल, 1929 को बटुकेश्वर दत्त और भगतसिंह असेम्बली की दर्शक-दीर्घा में पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने ‘इंकलाब जिन्दाबाद’ का नारा लगाया और बटुकेश्वर दत्त ने असेम्बली के रिक्त स्थान (जहाँ पर कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं था) पर कुछ बम फेंके। भगतसिंह ने कुछ छपे हुए पर्चे (पैम्फ्लेट्स) असेम्बली में उपस्थित सदस्यों के ऊपर फेंके जिन पर लिखा था “बहरों को कोई बात सुनाने के लिए अधिक कोलाहल की आवश्यकता पड़ती है।” बम फेंकने का उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था। तत्पश्चात् बटुकेश्वर दत्त तथा भगतसिंह को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया, जहाँ दोनों ने अपने किये गये (UPBoardSolutions.com) जुर्म को स्वीकार कर लिया। ब्रिटिश फोरेंसिक विशेषज्ञों ने भी इस बात की पुष्टि की कि बम इतने शक्तिशाली नहीं थे, जिनसे किसी को घायल भी किया जा सकता हो। यह घटना इतनी बड़ी नहीं थी, जिसके लिए उन्हें फाँसी दी जा सके। इसलिए 12 जून, 1929 ई० को दिल्ली के सेशन जजों ने विस्फोटकजन्य पदार्थ ऐक्ट की धारा चार तथा इण्डियन पीनल कोड की धारा 307 के तहत उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनायी।

बटुकेश्वर दत्त को अण्डमान में स्थित सेल्युलर जेल, जो कि काला पानी’ नाम से कुख्यांत थी, भेज दिया गया। उन्हें लाहौर षड्यन्त्र केस में भी अदालत में पेश किया गया जिसमें उनको निर्दोष सिद्ध कर दिया गया। उन्होंने मई, 1933 तथा जुलाई, 1937 में सेल्युलर जेल में दो बार ऐतिहासिक भूख हड़ताल की। सन् 1937 में ही बटुकेश्वर दत्त को हिन्दुस्तान भेज दिया गया, जहाँ पर पटना की बाँकीपुर जेल से उन्हें सन् 1938 ई० में रिहा कर दिया गया।

(ग) लाहौर काण्ड

भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त की गिरफ्तारी के कारण अनेक एच० एस० आर० ए० क्रान्तिकारी भी गिरफ्तार किये गये और उन पर लाहौर षड्यन्त्र काण्ड में संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया गया। जेल में रहते हुए जिन कैदियों पर मुकदमा चलाया जा रहा था, उन्होंने साधारण अपराधियों के बजाय राजनीतिक बन्दियों का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की थी। इन भूख-हड़तालियों में जतिन दास भी थे, जिनका 13 सितम्बर, 1929 ई० को अनशन के 64वें दिन देहान्त हो गया। लाहौर षड्यन्त्र काण्ड में अधिकांश क्रान्तिकारियों को दोषी पाया गया और उनमें से तीन भगतसिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को 23 मार्च, 1931 ई० क फाँसी दे दी गई।

![]()

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की शाखाएँ किन-किन जगहों पर स्थापित की गयी ?

उत्तर :

अक्टूबर, 1924 ई० में सभी क्रान्तिकारी दलों ने लखनऊ में एक सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में शचीन्द्रनाथ सान्याल, जगदीशचन्द्र चटर्जी, रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी आदि सम्मिलित हुए। नये नेताओं में भगतसिंह, शिव वर्मा, सुखदेव, भगवतीचरण बोहरा, चन्द्रशेखर आजाद आदि शामिल थे। नये क्रान्तिकारी राष्ट्रभक्तों ने कुछ नवीन संगठनों की स्थापना की। ये संगठन संयुक्त प्रान्त (उत्तर प्रदेश), दिल्ली, पंजाब तथा बंगाल आदि केन्द्रों में बनाये गये।

हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सन् 1924 ई० में कानपुर में की गयी। इसके मुख्य कार्यकर्ता शचीन्द्रनाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी, अशफाक उल्ला खाँ, रोशन सिंह आदि थे। बंगाल, बिहार, उ०प्र०, दिल्ली, पंजाब, मद्रास (चेन्नई) आदि (UPBoardSolutions.com) प्रान्तों में इसकी शाखाएँ स्थापित की गयीं। इस संगठन के प्रमुख विचार निम्नलिखित थे –

- भारतीय जनता में गांधी जी की अहिंसावाद की नीतियों की निरर्थकता के प्रति जागृति उत्पन्न करना।

- पूर्ण स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही तथा क्रान्ति की आवश्यकता का प्रदर्शन करना।

- अंग्रेजी साम्राज्यवाद के स्थान पर समाजवादी विचारधारा से प्रेरित भारत में संघीय गणतन्त्र की स्थापना करना।

- इन्होंने अपने कार्यों के लिए धन एकत्रित करने हेतु सरकारी कोषों को अपना निशाना बनाने का निश्चय किया।

प्रश्न 2.

देश को स्वतन्त्रता दिलाने में मौलाना आजाद का क्या योगदान रहा ? [2011, 16]

उतर :

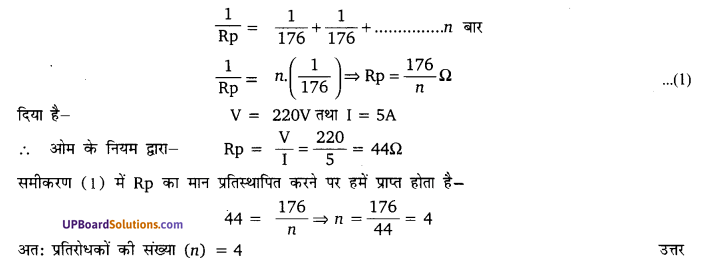

मौलाना अबुल कलाम आजाद का देश को स्वतन्त्रता दिलाने में महत्त्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने ‘मुस्लिम लीग’ की नीतियों का विरोध करते हुए भारतीय मुसलमानों को राष्ट्रीय धारा में जोड़ने का अथक् प्रयास किया। उन्होंने अंग्रेजों की ‘फूट डालो और शासन करो’ की नीति का प्रबल विरोध किया। भारतीय मुसलमानों को जागृत करने के लिए आजाद ने ‘अल हिलाल’ नामक पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ किया। यह पत्र मुसलमानों में अत्यधिक लोकप्रिय था। 1916 ई० में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के आपसी समझौते में उनका सराहनीय सहयोग था। उन्होंने असहयोग आन्दोलन में भाग लिया, जिसके फलस्वरूप उन्हें 1 वर्ष की सजा हुई। 1923 ई० के कांग्रेस अधिवेशन में उन्हें अध्यक्ष चुन लिया गया। 1930 ई० में जब गांधी जी ने ‘सविनय अवज्ञा-आन्दोलन’ चलाया तो आजाद ने सक्रिय सहयोग प्रदान किया। 1940 (UPBoardSolutions.com) ई० से 1946 ई० तक वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति रहे। 1947 ई० की अन्तरिम सरकार में वे शिक्षामंत्री रहे। स्वतंत्र भारत में 1958 ई० तक वे लगातार शिक्षामंत्री के पद पर बने रहे। उनके द्वारा लिखी गयी पुस्तक ‘इण्डिया विन्स. फ्रीडम’ थी।

![]()

प्रश्न 3.

भारत के स्वाधीनता आन्दोलन में सुभाषचन्द्र बोस के योगदान की विवेचना कीजिए। [2015, 18]

उतर :

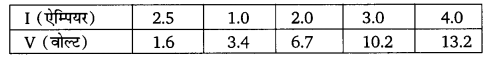

सुभाषचन्द्र बोस

सुभाषचन्द्र बोस ने राष्ट्रीय आन्दोलन में बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आर०सी० मजूमदार के शब्दों में–“गाँधी जी के बाद भारतीय स्वतन्त्रता संघर्ष में सबसे प्रमुख व्यक्ति नि:सन्देह सुभाषचन्द्र बोस ही थे।” सुभाषचन्द्र बोस का जन्म 23 जनवरी, 1897 ई० को उड़ीसा के कटक नगर में हुआ था। सुभाषचन्द्र बोस एक महान् देशभक्त थे। वे राजनीतिक यथार्थवाद से अनुप्राणित थे। उन्होंने लाहौर अधिवेशन में 1929 ई० मे पं० जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत ‘पूर्ण स्वराज्य’ के प्रस्ताव का समर्थन किया। यहीं पर इनके विचारों में अचानक क्रान्तिकारी विचारधारा उत्पन्न हुई। वे 1929 ई० के लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन से जब बाहर निकले तो उन्होंने कांग्रेस प्रजातन्त्र पार्टी का निर्माण किया। इसके बाद उन्होंने फारवर्ड ब्लॉक नामक एक अन्य दल की स्थापना की। इन्होंने गाँधी जी के स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लिया, किन्तु सुभाष और गांधी दोनों के विचार एक-दूसरे से सर्वथा विपरीत थे। गांधी जी शान्तिपूर्ण तरीकों से स्वराज्य-प्राप्ति में विश्वास करते थे, जबकि बोस क्रान्तिकारी नीतियों में विश्वास करते थे, किन्तु साध्य दोनों का स्वराज्य-प्राप्ति ही था। सुभाषचन्द्र बोस का विचार था कि गांधी जी की नीति से स्वराज्य कभी नहीं पाएगी, क्योंकि अंग्रेज इतने सीधे व सरल नहीं थे कि वे भारत को सहज ही स्वतन्त्रता प्रदान कर देते। अत: वे क्रान्तिकारी साधनों में विश्वास करते थे। जब द्वितीय विश्वयुद्ध चल रहा था तो उन्होंने कहा था, “यह स्वतन्त्रता-प्राप्ति (UPBoardSolutions.com) का अच्छा अवसर है। हमको संगठित होकर ब्रिटिश सरकार से सत्ता छीनने का प्रयत्न करना चाहिए। किन्तु इस समय कांग्रेस ने उनका साथ नहीं दिया। वे 1941 ई० में वेश बदलकर भारत से बाहर चले गए और गुप्त रहकर भारत को स्वतन्त्र कराने का प्रयत्न करते रहे। इन्होंने एक सेना संगठित कर उसका नाम ‘आजाद हिन्द फौज’ रखा। इनका उद्देश्य भारत को परतन्त्रता की बेड़ियों से मुक्त कराना था। बोस इस सेना के प्रधान सेनापति थे। उनका उद्घोष था-‘दिल्ली चलो।’ सुभाष बाबू ने सैनिकों को सम्बोधित करते हुए कथा था-“तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।” इस सेना ने अंग्रेजों की सेना में अनेक बार सफल मोर्चा लिया। उन्होंने एक अस्थायी सरकार का गठन भी किया। सुभाष का व्यक्तित्व इतना विशाल था कि उस काल की विश्व-शक्तियों ने उन्हें भारत की अस्थायी सरकार का प्रथम राष्ट्रपति घोषित किया था। जिसे जापान एवं जर्मनी ने भी मान्यता दे दी थी, किन्तु 1945 ई० में एक वायुयान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई।

![]()

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

‘हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन’ की स्थापना कब की गयी थी ?

उत्तर :

‘हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सन् 1924 ई० में कानपुर में की गयी थी ?

प्रश्न 2.

काकोरी काण्ड के अन्तर्गत कितने क्रान्तिकारियों को फाँसी की सजा दी गयी ?

उत्तर :

काकोरी काण्ड में रामप्रसाद बिस्मिल, राजेन्द्र लाहिडी, अशफाक (UPBoardSolutions.com) उल्ला खाँ तथा रोशन लाल को फाँसी की सजा दी गयी।

प्रश्न 3.

लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी चार्ज किस प्रदर्शन के दौरान किया गया ?

उत्तर :

लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध-प्रदर्शन करते समय लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी चार्ज किया गया।

प्रश्न 4.

सी०आर० दास की मृत्यु के बाद बंगाल में कांग्रेसी नेतृत्व कितने गुटों में विभक्त हो गया था ?

उत्तर :

सी०आर० दास की मृत्यु के बाद बंगाल में कांग्रेसी नेतृत्व दो गुटों में विभक्त हो गया था।

![]()

प्रश्न 5.

साण्डर्स की हत्या में कौन-कौन से क्रान्तिकारी शामिल थे?

उत्तर :

साण्डर्स की हत्या में भगतसिंह, चन्द्रशेखर आजाद और राजगुरु शामिल थे।

प्रश्न 6.

बंगाल में क्रान्तिकारी गतिविधियों का नेतृत्व किस-किसने किया?

उत्तर :

बंगाल में क्रान्तिकारी गतिविधियों का नेतृत्व सुभाषचन्द्र बोस (UPBoardSolutions.com) और जे०एम० सेन गुप्त ने किया।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. काकोरी काण्ड किस जगह घटित हुआ ?

(क) वाराणसी में

(ख) गोरखपुर में

(ग) लखनऊ में

(घ) पंजाब में

2. चन्द्रशेखर आजाद ने ‘हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन” की स्थापना कहाँ पर की थी ?

(क) पंजाब में

(ख) इलाहाबाद में

(ग) दिल्ली में

(घ) लखनऊ में

3. भगतसिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फाँसी कहाँ दी गयी ?

(क) पेशावर में

(ख) लाहौर में

(ग) दिल्ली में

(घ) मुम्बई में

4. भगतसिंह को फाँसी दी गयी [2011]

(क) 23 मार्च, 1925 ई० को

(ख) 23 मार्च, 1927 ई० को

(ग) 23 मार्च, 1931 ई० को

(घ) 23 मार्च, 1935 ई० को

![]()

5. वह स्थान जहाँ चन्द्रशेखर आजाद शहीद हुए [2012]

(क) कानपुर

(ख) इलाहाबाद

(ग) लखनऊ

(घ) झाँसी

6. ‘इण्डिया विन्स फ्रीडम’ पुस्तक का लेखक कौन है?

(क) महात्मा गांधी

(ख) सुभाषचन्द्र बोस

(ग) मौलाना अबुल कलाम आजाद

(घ) जवाहरलाल नेहरू

7. लाला हरदयाल थे एक [2015, 16]

(क) वैज्ञानिक

(ख) समाज सुधारक

(ग) शिक्षाविद्

(घ) क्रान्तिकारी

![]()

8. हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? (2017)

(क) अशफाक उल्ला खाँ

(ख) शचीन्द्रनाथ सान्याल

(ग) चन्द्रशेखर आजाद

(घ) योगेश चटर्जी।

9. भगत सिंह को कब फाँसी दी गयी? (2018)

(क) 23 मार्च, 1927

(ख) 23 मार्च, 1931

(ग) 23 मार्च, 1935

(घ) 23 मार्च, 1937

उत्तरमाला

Hope given UP Board Solutions for Class 10 Social Science Chapter 15 are helpful to complete your homework.

If you have any doubts, please comment below. UP Board Solutions try to provide online tutoring for you.