UP Board Solutions for Class 12 Computer Chapter 5 प्रोग्रामिंग भाषाएँ are part of UP Board Solutions for Class 12 Computer. Here we have given UP Board Solutions for Class 12 Computer Chapter 5 प्रोग्रामिंग भाषाएँ.

| Board | UP Board |

| Textbook | NCERT |

| Class | Class 12 |

| Subject | Computer |

| Chapter | Chapter 5 |

| Chapter Name | प्रोग्रामिंग भाषाएँ |

| Number of Questions Solved | 28 |

| Category | UP Board Solutions |

UP Board Solutions for Class 12 Computer Chapter 5 प्रोग्रामिंग भाषाएँ

बहुविकल्पीय प्रश्न (1 अंक)

प्रश्न 1

प्रथम पीढ़ी भाषा का उदाहरण है।

(a) C

(b) FORTRAN

(c) BASIC

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 2

तीसरी पीढ़ी की भाषाओं का विकास किस समय अन्तराल में हुआ?

(a) सन् 1945-58

(b) सन् 1958-85

(c) सन् 1970-80

(d) सन् 1980-90

उत्तर:

(b) सन् 1958-85.

प्रश्न 3

निम्न में से कौन-सी भाषा को कम्प्यूटर द्वारा समझना सरल है?

(a) मशीनी

(b) असेम्बली

(C) उच्चस्तरीय

(d) चतुर्थ पीढ़ी।

उत्तर:

(a) मशीनी

प्रश्न 4

निम्न में से कौन-सी भाषा प्रक्रिया आधारित भाषा है?

(a) JAVA

(b) COBOL

(c) C++

(d) SMALLTALK :

उत्तर :

(d) JAVA

प्रश्न 5

पास्कल भाषा का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया?

(a) निकलोस विर्थ

(b) जी. केमेनी

(c) ग्रेस हॉपर

(d) ई. कटर्ज

उत्तर:

(a) निकलोस विर्थ

प्रश्न 6:

निम्न में से कौन भाषा ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है? [2018]

(a) Compiler

(b) Word Processor

(C) Excel

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(a) Compiler

प्रश्न 7

निम्न में से कौन-सी भाषा सबसे सरल है? [2015]

अथवा

निम्नलिखित में सबसे आसान कम्प्यूटर भाषा कौन-सी है? [2017]

(a) मशीनी

(b) असेम्बली

(C) एच.एल.एल (HLL)

(d) 4GL

उत्तर:

(d) 4GL

प्रश्न 8

निम्न में से कौन 4GL है? [2018]

(a) COBOL

(b) ORACLE

(c) FORTRAN

(d) BASIC

उत्तर:

(b) ORACLE

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न (1 अंक)

प्रश्न 1

लो लेवल लैंग्वेज को परिभाषित कीजिए। [2018]

उत्तर:

लो लेवल लैंग्वेज कम्प्यूटर की आन्तरिक कार्यप्रणाली के अनुसार बनाई जाती है, जिसके निर्देशों का पालन कम्प्यूटर सीधे कर सकता है।

प्रश्न 2

मशीनी भाषा का अर्थ समझाइए। [2006]

उत्तर:

मशीनी भाषा कम्प्यूटर की पहली तथा मूल भाषा है। मशीनी भाषा में लिखे गए कोड बाइनरी अंकों 0 तथा 1 की श्रृंखला के रूप में होते हैं।

प्रश्न 3

असेम्बलर की परिभाषा दीजिए। [2009]

उत्तर:

असेम्बलर, असेम्बली भाषा को पढ़कर उसे मशीनी भाषा में परिवर्तित करने का कार्य करता है।

प्रश्न 4

कम्पाइलर के एक ‘फेज’ (Phase) से आप क्या समझते हैं? [2012]

उत्तर:

कम्पाइलर के एक ‘फेज’ से तात्पर्य है कि यह सम्पूर्ण प्रोग्राम के सोर्स कोड को एक ही बार में मशीनी भाषा में बदल देता है।

प्रश्न 5

कम्पाइलर की उपयोगिता बताइए। [2018]

अथवा

कम्पाइलर का अर्थ समझाइए। [2006]

उत्तर:

कम्पाइलर किसी प्रोग्रामर द्वारा उच्चस्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए सोर्स प्रोग्राम का अनुवाद मशीनी भाषा में करता है।

प्रश्न 6

इण्टरप्रेटर की परिभाषा दीजिए। [2005, 04]

अथवा

इण्टरप्रेटर की व्याख्या एक वाक्य में कीजिए। [2016]

उत्त:

यह किसी प्रोग्रामर द्वारा उच्चस्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने का कार्य करता है।

प्रश्न 7.

4 जी.एल. का उदाहरण दीजिए। [2015]

अथवा

किन्हीं पाँच 4जी एल भाषाओं के नाम लिखिए। [2017]

उत्तर:

4 जी.एल. (चतुर्थ जनरेशन लैंग्वेज) के उदाहरण-SQL, .NET,

C#, FOCUS, सन स्टूडियो वन, ऑथरिंग एन्वायरमेण्ट आदि हैं।

प्रश्न 8

4GL की प्रमुख विशेषताएँ बताइए। [2018]

उत्तर:

4GL की प्रमुख विशेषताएँ हैं।

- यह भाषा सीखने एवं प्रयोग करने में अत्यधिक सरल है।

- यह भाषा किसी मशीन पर निर्भर नहीं करती।

लघु उत्तरीय प्रश्न (2 अंक)

प्रश्न 1

प्रोग्रामिंग भाषा के उद्देश्य बताइए। [2017]

उत्तर:

प्रोग्रामिंग भाषाएँ विकसित करने के निम्न उद्देश्य थे

- मशीनी भाषा में निर्देश देना सरल नहीं था, इसलिए प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किया गया।

- प्रोग्रामिंग भाषा प्रचलन में आने से प्रोग्रामर के साथ-साथ सामान्य व्यक्ति एवं छात्र आदि कार्य कर सकते हैं।

- यदि प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा कम्प्यूटर पर कार्य करना हो, तो अन्य कम्प्यूटर पाट्र्स के विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती।

- प्रत्येक कम्प्यूटर पर कोडिंग के लिए अलग-अलग विधियाँ होती हैं। अतः प्रोग्रामिंग भाषा को इस प्रकार बनाया गया कि वह सभी कम्प्यूटर पर चल सके।

प्रश्न 2

असेम्बली लैंग्वेज की व्याख्या कीजिए। [2013]

अथवा

असेम्बली भाषा का वर्णन कीजिए। [2013, 10]

उत्तर:

असेम्बली भाषा द्वितीय पीढ़ी की भाषा है। इस भाषा में मशीनी भाषा के बाइनरी अंकों के स्थान पर कुछ याद रखने योग्य सिम्बल का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें निमॉनिक (Mnemonic) कहा जाता है। यह भाषा मैक्रो बनाने व उसका प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करती है। असेम्बली भाषा को कम्प्यूटर द्वारा समझना सम्भव नहीं है, इसलिए असेम्बलर द्वारा इस भाषा को मशीनी भाषा में बदला जाता है। एक बार मशीनी भाषा में परिवर्तित होने के पश्चात् ही प्रोग्राम का क्रियान्वयन सम्भव होता है। असेम्बली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को सोर्स प्रोग्राम कहते हैं तथा मशीनी भाषा में परिवर्तित होने के बाद जो कोड प्राप्त होता है, उसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहा जाता है।

प्रश्न 3

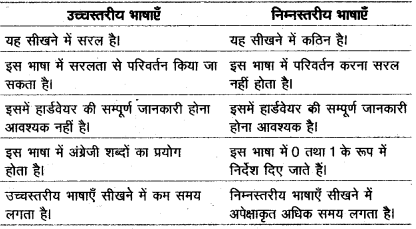

उच्चस्तरीय भाषाएँ और निम्नस्तरीय भाषाओं के बीच भेद बताइए। [2014, 06]

उत्तर:

उच्चस्तरीय तथा निम्नस्तरीय भाषाओं के बीच भेद निम्न हैं।

प्रश्न 4

हाई लेवल लैंग्वेज के लाभों का वर्णन कीजिए। [2018, 14, 09]

अथवा

हाई लेवल लैंग्वेज की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। [2011]

उत्तर:

हाई लेवल लैंग्वेज की विशेषताएँ इस प्रकार हैं।

- इस लैंग्वेज में इनपुट तथा आउटपुट आदि को अंग्रेजी भाषा में संचालित किया जाता है।

- हाई लेवल लैंग्वेज मशीन पर आधारित नहीं होती।

- इस लैंग्वेज में प्रोग्राम की त्रुटि को खोजना व उसमें परिवर्तन करना सरल होता है।

- यह कोडिंग लिखने के लिए लाइब्रेरी प्रदान करता है।

- लो लेवल लैंग्वेज की तुलना में प्रोग्रामिंग करने में कम समय लगता है।

प्रश्न 5

कम्पाइलर का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। [2017]

उत्तर:

कम्पाइलर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो किसी प्रोग्रामर द्वारा उच्चस्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा (High level programming language) में लिखे गए सोर्स प्रोग्राम का अनुवाद मशीनी भाषा में करता है। कम्पाइलर सोर्स प्रोग्राम के प्रत्येक कथन या निर्देश का अनुवाद करके उसे एक या अधिक मशीनी भाषा के निर्देशों में बदल देता है। प्रत्येक उच्चस्तरीय भाषा के लिए। एक अलग कम्पाइलर की आवश्यकता होती है।

प्रश्न 6

कम्पाइलर व इण्टरप्रेटर को समझाइए। [2002]

उत्तर:

कम्पाइलर पूरे प्रोग्राम के प्रविष्ट होने के पश्चात् उसे मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, जबकि इण्टरप्रेटर उच्चस्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम की प्रत्येक लाइन को कम्प्यूटर में प्रविष्ट होते ही मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है। अतः इन दोनों का प्रयोग उच्चस्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में किया जाता है। प्रोग्राम को लिखने के बाद प्रोग्राम को कम्पाइलर में लोड किया जाता है, जबकि इण्टरप्रेटर को प्रोग्राम लिखने से पूर्व ही लोड कर दिया जाता है।

प्रश्न 7

निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए [2018, 14, 10]

(i) ट्रांसलेटर

(ii) 4 जी.एल.

उत्तर:

(i) ट्रांसलेटर प्रोग्रामिंग भाषाओं में लिखे गए प्रोग्रामों को कम्प्यूटर की मशीनी भाषा में अनुवादित करने का कार्य ट्रांसलेटर करता है। किसी प्रोग्राम को ट्रांसलेट करना इसलिए आवश्यक है, क्योकि कम्प्यूटर केवल मशीनी भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का ही पालन कर सकता है।

(ii) 4 जी.एल. यह चतुर्थ पीढ़ी की भाषा है। इस पीढ़ी की भाषाएँ सरल तथा नॉन-प्रोसीजरल होती हैं। यह सिम्पल क्वेरी भाषा (Simple Query Language) का प्रयोग करती है तथा प्रयोग के उद्देश्य से सरल होती है।

लघु उत्तरीय प्रश्न II (3 अंक)

प्रश्न 1

मशीनी व असेम्बली भाषा को समझाइए। [2002]

उत्तर:

मशीनी भाषा प्रथम पीढ़ी की भाषा है, जबकि असेम्बली भाषा द्वितीय पीढ़ी की भाषा है। ये दोनों ही निम्नस्तरीय भाषाएँ हैं। मशीनी भाषा में बाइनरी अंकों 0 तथा 1 का प्रयोग होता है, जबकि असेम्बली भाषा में अंग्रेजी के कुछ शब्दों से बने चिल्लो का प्रयोग होता है। असेम्बली भाषा को सीखना व इसमें प्रोग्रामिंग करना मशीनी भाषा की तुलना में सरल है। कम्प्यूटर केवल मशीनी भाषा को समझता है, इसलिए असेम्बली भाषा असेम्बलर द्वारा ‘मशीनी भाषा में ट्रांसलेट की जाती है। एक बार मशीनी भाषा में परिवर्तित करने के पश्चात् ही प्रोग्राम का क्रियान्वयन सम्भव होता है।

प्रश्न 2

इण्टरप्रेटर की विशेषताएँ बताइए। [2014, 10]

उत्तर:

इण्टरप्रेटर की विशेषताएँ निम्नलिखित है।

- यह उच्चस्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलने का कार्य करता है।

- यह कोड को लाइन-टू-लाइन पढ़ता है।

- इण्टरप्रेटर मेमोरी में कम स्थान लेता है।

- यह एरर (Error) को स्क्रीन पर दर्शाता है तथा तब तक आगे नहीं बढ़ता जब तक प्रोग्रामर त्रुटि ठीक न कर दे।

- जब प्रोग्रामर को प्रोग्राम के बीच में कोई निर्देश या छोटा-सा कोड जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है, तो भी इण्टरप्रेटर द्वारा उस नए जोड़े गए भाग को टेस्ट किया जाता है।

- इण्टरप्रेटर ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनाता। अतः प्रोग्राम को प्रत्येक बार चलाने से पहले ट्रांसलेट करना पड़ता है।

प्रश्न 3

4 जी.एल. (4GL) के दो उदाहरणों का उनकी विशेषताओं के साथ। वर्णन कीजिए। [2009]

उत्तर:

4 जी.एल. (चतुर्थ पीढ़ी भाषा Fourth Generation Language) के दो उदाहरण निम्न हैं।

(i) SQL यह एक चतुर्थ पीढ़ी भाषा का उदाहरण है, जिसका प्रयोग डाटाबेस सम्बन्धित समस्याओं का समाधान करने के लिए किया जाता है। SQL की विशेषताएँ निम्न हैं ।

- यह डाटा को भविष्य के लिए संरक्षित रखता है।

- यह डाटा को अन्य एप्लीकेशन के साथ साझा करता है।

(ii) .NET यह अनेक प्रोग्रामिंग भाषाओं; जैसे-C++, C# एवं

विजुअल बेसिक आदि को मिलाकर एक इण्टिग्रेटेड डेवलपमेण्ट वातावरण का निर्माण करती है।

.NET की विशेषताएँ निम्न हैं ।

- यह डेवलपर्स को वेबसाइट बनाने के लिए एन्वायरमेण्ट प्रोवाइड करती है।

- यह विण्डोज तथा माइक्रोसॉफ्ट के लिए एक इण्टरफेस प्रदान करती है।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (5 अंक)

प्रश्न 1

कम्प्यूटर भाषाओं के क्रमिक विकास का वर्णन कीजिए। [2011]

उत्तर:

कम्प्यूटर भाषाओं की विकास यात्रा को चार पीढ़ियों में वर्गीकृत किया गया है।

(i) प्रथम पीढ़ी → मशीनी भाषा

(ii) द्वितीय पीढ़ी → असेम्बली भाषा

(iii) तृतीय पीढ़ी → उच्चस्तरीय भाषा

(iv) चतुर्थ पीढ़ी → 4 जी.एल. भाषा

जिनका विवरण निम्न है।

1. निम्नस्तरीय भाषाएँ ये भाषाएँ कम्प्यूटर की आन्तरिक कार्यप्रणाली के अनुसार बनाई जाती हैं तथा ऐसी भाषाओं में लिखे गए प्रोग्रामों के पालन करने की गति अधिक होती है, क्योंकि कम्प्यूटर उसके निर्देशों का सीधे ही पालन कर सकता है। इन्हें दो श्रेणियों में बाँटा गया है।

(i) मशीनी भाषा यह सबसे पहली प्रोग्रामिंग भाषा है, जिसमें लिखा गया कोड बाइनरी अंकों 0 तथा 1 की श्रेणी के रूप में होता है। यह मशीन पर आधारित भाषा है अर्थात् एक मशीन के लिए लिखा गया

प्रोग्राम मात्र उसी मशीन पर ही रन हो सकता है अन्य पर नहीं।

(ii) असेम्बली भाषा यह भाषा पूरी तरह से मशीनी भाषा पर आधारित होती है, परन्तु इसमें 0 से 1 की श्रृंखलाओं के स्थान पर अंग्रेजी के अक्षरों और कुछ गिने चुने शब्दों को कोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। इन भाषाओं में लिखे गए प्रोग्रामों में त्रुटि का पता लगना एवं उन्हें ठीक करना सरल होता है।

2. उच्चस्तरीय भाषाएँ ये भाषाएँ कम्प्यूटर की आन्तरिक कार्यप्रणाली पर आधारित नहीं होतीं। इनं भाषाओं में अंग्रेजी के कुछ चुने हुए शब्दों तथा साधारण गणित में प्रयोग किए जाने वाले चिह्नों का प्रयोग किया जाता है। इनमें त्रुटियों का पता लगाना और उन्हें ठीक करना सरल होता है, किन्तु इन भाषाओं में लिखे प्रोग्राम्स को मशीनी भाषा में कम्पाइलर या इण्टरप्रेटर के द्वारा अनुवादित कराना आवश्यक होता है। इनमें Read, Write, Get, Put, Goto, Begin, End जैसे साधारण शब्दों का प्रयोग होता है।

उच्चस्तरीय भाषाओं को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जो निम्न हैं।

- समस्या आधारित भाषाएँ इन भाषाओं का प्रयोग विशिष्ट श्रेणी की समस्याओं का समाधान करने में किया जाता है; जैसे-COBOL, FORTRAN आदि।

- प्रक्रिया आधारित भाषाएँ इन भाषाओं का प्रयोग प्रोग्राम को कार्य रूप में व्यक्त करने के लिए किया जाता है; जैसे-C, JAVA आदि।

- ऑब्जेक्ट आधारित भाषाएँ इन भाषाओं का प्रयोग ऑब्जेक्ट के द्वारा सारी गणनाओं को क्रियान्वित करके समस्या को हल करने के लिए किया जाता है;

जैसे-C++, SMALLTALK आदि।

3, 4 जी.एल. भाषा यह वर्तमान समय में अधिक प्रयोग की जाने वाली भाषा है। ये भाषाएँ अत्यधिक यूजर फ्रेण्डली हैं। इस पीढ़ी की भाषाएँ डाटा प्रोसेसिंग के लिए मेन्यूज (Menus) द्वारा संचालित स्क्रीन प्रदान करती हैं, जिसमें कार्य करना सरल है। यह नये एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाने में सहायता करती है जो एप्लीकेशन डाटा प्रोसेसिंग के लिए बनाए जाते हैं।

प्रश्न 2

4 जी.एल. भाषाओं से आप क्या समझते हैं? इनकी प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं? [2014]

अथवा

4 जी.एल. पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। [2014, 13, 08]

अथवा

4 जी.एल. से आप क्या समझते हैं? 4 जी.एल. के अन्तर्गत किसी एक भाषा की व्याख्या कीजिए। [2007, 03, 02]

उत्तर:

4 जी.एल. अथवा चतुर्थ पीढ़ी भाषाएँ, उच्चस्तरीय भाषाओं का एडवांस रूप है। इस पीढ़ी की भाषाएँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के निर्माण के लिए अधिक उपयुक्त हैं। 4 जी.एल. भाषाओं में कोड की सम्पूर्ण जानकारी भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि इस पीढ़ी की भाषा स्वयं कोड लिखने में मदद करती है। 4 जी.एल. भाषा नॉन-प्रोसीजरल (Non-procedural) तथा यूजर फ्रेंडली भाषा है।

इस जनरेशन की लैंग्वेज DBMS का विशेष रूप से प्रयोग करती है, जिसमें डाटा व्यवस्थित रूप से स्टोर होता है तथा आवश्यकता पड़ने पर सुचारु रूप से तैयार किया जाता है। 4 जी.एल. की विशेषताएँ इस प्रकार हैं।

- इस भाषा के प्रयोग द्वारा कम समय एवं कम लागत में अच्छे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तैयार हो सकते हैं।

- यह भाषा सीखने एवं प्रयोग करने में अत्यधिक सरल है।

- इस भाषा के प्रोग्राम की टेस्टिग, त्रुटि संशोधन आदि करना सरल है।

- इस जनरेशन की भाषा किसी मशीन पर निर्भर नहीं होती।

We hope the UP Board Solutions for Class 12 Computer Chapter 5 प्रोग्रामिंग भाषाएँ help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 12 Computer Chapter 5 प्रोग्रामिंग भाषाएँ, drop a comment below and we will get back to you at the earliest.