UP Board Solutions for Class 12 Economics Chapter 19 Development of Indian Population (भारतीय जनशक्ति का विकास) are part of UP Board Solutions for Class 12 Economics. Here we have given UP Board Solutions for Class 12 Economics Chapter 19 Development of Indian Population (भारतीय जनशक्ति का विकास).

| Board | UP Board |

| Textbook | NCERT |

| Class | Class 12 |

| Subject | Economics |

| Chapter | Chapter 19 |

| Chapter Name | Development of Indian Population (भारतीय जनशक्ति का विकास) |

| Number of Questions Solved | 69 |

| Category | UP Board Solutions |

UP Board Solutions for Class 12 Economics Chapter 19 Development of Indian Population (भारतीय जनशक्ति का विकास)

विस्तृत उत्तरीय प्रश्न (6 अंक)

प्रश्न 1

जनसंख्या घनत्व क्या है? भारत में जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों/तत्त्वों का विश्लेषण कीजिए। [2011, 13, 16]

उत्तर:

जनसंख्या के घनत्व से अभिप्राय मनुष्य-भूमि अनुपात से है, अर्थात् देश के कुल भूमि के क्षेत्रफल को कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफले आता है, उसे देश की जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, “किसी देश के प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या को ही जनसंख्या का घनत्व कहते हैं।”

जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाले तत्त्व

किसी स्थान-विशेष पर जनसंख्या का घनत्व निम्नलिखित मुख्य तत्त्वों द्वारा प्रभावित होता है

1. जलवायु – जनसंख्या का घनत्व जलवायु पर निर्भर करता है। जिस क्षेत्र यो स्थान की जलवायु उत्तम और स्वास्थ्यवर्द्धक होती है, वहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। इसके विपरीत, यदि किसी स्थान की जलवायु अधिक गर्म या अधिक ठण्डी होती है तो ऐसे स्थान पर जनसंख्या का घनत्व कम होता है।

2. वर्षा – जिन स्थानों पर वर्षा न तो बहुत अधिक होती है और न ही बहुत कम, उन स्थानों पर जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। इसके विपरीत, जिन स्थानों पर अत्यधिक वर्षा होती है या बहुत कम वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व भी कम पाया जाता है। यही कारण है कि राजस्थान में वर्षा कम होने के कारण तथा असम में अधिक वर्षा होने के कारण जनसंख्या का घनत्व कम है।

3. भूमि की बनावट व उर्वरा-शक्ति – मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा पर्वतीय तथा पठारी क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व कम होता है, क्योंकि ऊँची-नीची भूमि होने के कारण कृषि कार्य करने तथा उद्योगों को स्थापित करने में कठिनाई होती है। इसके विपरीत, मैदानी भागों में मिट्टी समतल व अधिक उपजाऊ होती है इसलिए इन स्थानों पर जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में गंगा-यमुना के मैदानी भाग में जनसंख्या का घनत्व अधिक है।

4. सिंचाई की सुविधाएँ – जिन क्षेत्रों में वर्षा की कमी को सिंचाई के साधनों द्वारा पूरा कर लिया जाता है या ज़िन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधाएँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती हैं, उन क्षेत्रों में भी जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है।

5. यातायात एवं संवहन/संचार के साधन – जिन क्षेत्रों में यातायात तथा संवहन/संचार के साधन विकसित होते हैं, उन क्षेत्रों में भी जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में उद्योग तथा व्यापार की सुविधाएँ प्राप्त होती हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र आदि राज्यों में यातायात एवं संवहन/संचार के साधनों के कारण ही जनसंख्या का घनत्व अधिक है।

6. औद्योगिक विकास – औद्योगिक स्थानों पर जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। इसका प्रमुख कारण श्रमिकों को रोजगार तथा व्यापारियों को व्यापार आदि की सुविधाएँ सरलता से मिल जाना है। जमशेदपुर, कानपुर, अहमदाबाद, मुम्बई आदि स्थानों पर जनसंख्या का घनत्व इसी कारण अधिक है।

7. खनिज पदार्थ या खनिज सम्पत्ति – जिन क्षेत्रों में खनिज भण्डार अधिक मात्रा में होते हैं, वहाँ पर भी जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है; क्योंकि इन स्थानों पर आधारित अनेक उद्योग-धन्धों में इन्हें व्यवसाय मिल जाता है। बिहार व पश्चिम बंगाल में जनसंख्या का घनत्व अधिक होने का यही कारण है।

8. राजधानी – देश अथवा प्रदेश की राजधानी में भी जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है, क्योंकि इन स्थानों पर सचिवालय, संसद व विधानसभा भवन, राष्ट्रपति भवन, संसद-सदस्य निवास, विधायक निवास आदि के साथ-साथ अनेक कार्यालय, संस्थाएँ तथा व्यापार एवं वाणिज्य के केन्द्र होते हैं। दिल्ली, लखनऊ, चण्डीगढ़ आदि स्थानों पर जनसंख्या का घनत्व अधिक होने का प्रमुख कारण राजधानी होना ही है।

9. ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थान – ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्त्व के स्थानों पर भी जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। आगरा व दिल्ली ऐतिहासिक महत्त्व के स्थान हैं और मथुरा, काशी, हरिद्वार आदि धार्मिक स्थल। इसी कारण से इन स्थानों पर जनसंख्या का घनत्व अधिक है।

10. शान्ति एवं सुरक्षा – जिन क्षेत्रों में शान्ति एवं सुरक्षा की व्यवस्था होती है, उन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है, क्योंकि ऐसे स्थानों पर लोग अपने जीवन और सम्पत्ति को सुरक्षित समझते हैं। इसके विपरीत, जो स्थान सीमा के समीप होते हैं, सुरक्षा व शान्ति की दृष्टि से वे अशान्त क्षेत्र माने जाते हैं; अत: वहाँ जनसंख्या का घनत्व कम होता है। पंजाब तथा असम के सीमान्त क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व कम होने का प्रमुख कारण यही है।

11. अप्रवास एवं उत्प्रवास – अप्रवास तथा उत्प्रवास का भी जनसंख्या के घनत्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है। देश के विभाजन के समय दिल्ली में जनसंख्या का घनत्व बढ़ गया। इसका प्रमुख कारण पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थियों का अप्रवास था। भारत में रीति-रिवाज, भाषा एवं धर्म तथा संस्कृति में विभिन्नताएँ पायी जाती हैं। फलस्वरूप जनसंख्या के घनत्व में भिन्नता पायी जाती है।

12. शिक्षा के केन्द्र – जिन स्थानों पर शिक्षा के केन्द्र स्थापित होंगे, वहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक होगा। रुड़की, इलाहाबाद, वाराणसी आदि शिक्षा के केन्द्र हैं, इसी कारण ऐसे स्थानों पर जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है।

13. व्यापारिक केन्द्र – जो स्थान व्यापारिक महत्त्व के होते हैं, वहाँ पर भी जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। मुम्बई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, कानपुर आदि व्यापारिक केन्द्र हैं, इसी कारण इन स्थानों पर जनसंख्या का घनत्व अधिक है।

प्रश्न 2

भारत में जनसंख्या-वृद्धि के कारणों एवं जनसंख्या-वृद्धि को रोकने के उपाय बताइए। [2008, 10, 11, 12]

या

“भारत में जनसंख्या की समस्या विस्फोटक है।” विवेचना कीजिए। इसे हल करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? [2008, 12]

या

भारत में जनाधिक्य की समस्या हल करने के लिए सुझाव दीजिए। [2013]

उत्तर:

भारत में तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि के कारण निम्नलिखित हैं

1. जन्म-दर एवं मृत्यु-दर के मध्य अन्तराल का बढ़ना – भारत में 1921 ई० से पूर्व तक जन्म-दर तथा मृत्यु-दर के बीच का अन्तर बहुत कम रहा। 1921 ई० के बाद से यह अन्तर बढ़ने लगा। पिछले तीस वर्षों से जन्म-दर जिस गति से घटी है उसकी अपेक्षा मृत्यु-दर कहीं अधिक घटी है, जिससे दोनों दरों में अन्तर बढ़ गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं के बढ़ जाने के कारण मृत्यु-देर में कमी आयी। 1921 ई० में जन्म-दर 46.4 प्रति हजार थी और मृत्यु-दर 36.3 प्रति हजार; जबकि 2011 ई० में जन्म-दर 23 प्रति हजार तथा मृत्यु-दर 9 प्रति हजार है। इससे स्पष्ट हो कि मृत्यु-दर में तेजी से कमी हुई है।

2. विवाह की औसत आयु – जन्म का सीधा सम्बन्ध विवाह से होता है। भारत में लड़कियों का विवाह कम आयु में हो जाया करता है, जिससे वे कम आयु में ही माँ बन जाती हैं। शारदा ऐक्ट के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष थी, जो अब 18 वर्ष कर दी गयी है। विकसित देशों में लड़कियों के विवाह की औसत आयु 22-25 वर्ष है।

3. प्रजनन दर – विकसित देशों की अपेक्षा भारत में प्रजनन दर ऊँची है जिसका मुख्य कारण विवाह की अनिवार्यता, न्यूनतम आयु का कम होना, गर्भ निरोधक उपायों का सीमित उपयोग, साक्षरता में कमी, जीवन-स्तर की निम्नता, परम्परागत जीवन-दर्शन तथा 80% जनसंख्या का ग्रामीण होना है। कर्म आयु में विवाहित स्त्री कम आयु में ही माँ बन जाती है। इस प्रकार अपनी जीवन-अवधि में एक स्त्री 6 से 7 बच्चों तक की माँ बन जाती है। विकसित देशों में यह संख्या 2 से 3 तक ही है।

4. प्रचलित अन्धविश्वास – वंश चलाने एवं श्राद्ध कर्म हेतु पुत्र की कामना करना तथा अन्य धार्मिक अन्धविश्वासों के कारण परिवार में बच्चों की संख्या अधिक हो जाती है।

5. वृद्धावस्था की सुरक्षा – वृद्धावस्था में सन्तान उनकी देख-रेख करेगी; यह धारणा भी जनसंख्या वृद्धि में सहायक होती है।

6. ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े परिवारों का होना – भारत कृषि-प्रधान देश है। बड़ा परिवार कृषि के कामों में बाधक न होकर सहायक सिद्ध होता है। ग्रामीण स्त्रियों के कार्य इस प्रकार के होते हैं कि कार्य करने के साथ-साथ वे बच्चों की देख-रेख भी कर लेती हैं। इसी से अधिक बच्चों को जन्म देना उन्हें बाधक प्रतीत नहीं होता है।

7. अधिकांश लोगों का घर पर रहना – भारत में समस्त जनसंख्या का केवल 33% कार्यशील है। कुल कार्यशील जनसंख्या का लगभग 70% कृषि एवं सम्बन्धित कार्यों में संलग्न होने के कारण अधिकांश लोग घर पर ही रहते हैं, जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धि होती है।

8. शरणार्थियों का आगमन – देश की स्वतन्त्रता के पश्चात् पाकिस्तान तथा बांग्लादेश से आने वाले लाखों-करोड़ों शरणार्थियों के कारण भी देश में जनसंख्या में वृद्धि हुई है।

9. परिवार नियोजन के प्रति अज्ञानता – ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के अशिक्षित होने के कारण परिवार के आकार के सम्बन्ध में उदासीनता पायी जाती है। परिणामस्वरूप परिवार नियोजन के साधन देश में लोकप्रिय नहीं हो पा रहे हैं। परिवार नियोजन के उपायों के प्रति संकोच, लज्जा तथा निराधार शंकाओं के कारण दम्पती बच्चों को जन्म देते रहते हैं।

जनसंख्या-वृद्धि को रोकने के उपाय

जनसंख्या की समस्या के समाधान के लिए हमें एक साथ कई उपाय करने पड़ेंगे। जन्म-दर को कम करने के लिए तत्कालीन एवं दीर्घकालीन उपाय किये जाने चाहिए। तत्कालीन उपायों में निरोध, नसबन्दी, लूप, ऑपरेशन आदि के लिए लोगों को प्रेरित करना तथा दीर्घकालीन उपायों में विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि, बाल-विवाह पर रोक, मनोरंजन के साधनों में वृद्धि, आत्म-संयम वे ब्रह्मचर्य के पालन के लिए लोगों को प्रेरित करना आदि हैं। इन उपायों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है

1. जन्म-दर में कमी करना – जनसंख्या-वृद्धि को सीमित करने के लिए यह आवश्यक है कि मृत्यु-दरे के साथ-साथ जन्म-दर में भी गिरावट लायी जाए। वर्ष 1951-60 में जन्म-दर 41.7% थी, जो 2011 ई० में 23% हो गयी। जन्म-दर में और अधिक कमी लायी जानी चाहिए।

2. साक्षरता तथा शिक्षा का प्रसार आवश्यक – शिक्षा के माध्यम से ही जन-साधारण में जनसंख्या-वृद्धि के विषय में जागरूकता लायी जा सकेगी। विकसित देशों में जनसंख्या-वृद्धि की समस्या न होने का प्रमुख कारण उनकी शत-प्रतिशत साक्षरता है। भारत में केवल केरल में ही साक्षरता अन्य प्रदेशों की अपेक्षा अधिक है।

3. स्त्री-शिक्षा पर विशेष बल – जनसंख्या-वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में स्त्री-शिक्षा का विशेष महत्त्व है। केरल में स्त्रियों की साक्षरता प्रतिशत 91.98 है, जबकि उत्तर प्रदेश में 59.26 है। इसी कारण से उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि की दर भी उच्च है। अत: जनसंख्या-वृद्धि पर नियन्त्रण हेतु स्त्री-शिक्षा पर विशेष बल देने की आवश्यकता है।

4. विवाह सम्बन्धी कानूनों का सख्ती से पालन – यद्यपि विवाह की न्यूनतम आयु कानूनी तौर पर निर्धारित है। बाल-विवाह वर्जित है, फिर भी ये बुराइयाँ समाज में यथावत् बनी हुई हैं। इनका सख्ती से पालन किया जाना भी आवश्यक है। इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाया जा सकता है।

5. मनोरंजन के साधनों में वृद्धि – विशेष रूप से ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में मनोरंजन के साधनों में वृद्धि की जानी चाहिए। इनमें सिनेमा, सार्वजनिक दूरदर्शन की व्यवस्था, शिक्षाप्रद छोटी-छोटी फिल्मों का प्रदर्शन, अखाड़े, खेल-कूद प्रतियोगिताएँ आदि मुख्य हैं। मनोरंजन के साधनों में वृद्धि होने से जनसंख्या-वृद्धि पर भी नियन्त्रण लगेगा।

6. आत्म-संयम/नैतिक शिक्षा का प्रसार – नैतिकतापूर्ण संयमित जीवन जनसंख्या को सीमित रखने का आदर्श उपाय है। अत: इस बात को समुचित प्रचार किया जाना चाहिए कि शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य अच्छी कार्यक्षमता, सुखद पारिवारिक जीवन तथा देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए संयमी जीवन बिताना उपयोगी है। इससे न केवल जन्म-दर कम होगी, वरन् अनेक सामाजिक समस्याओं; जैसे–चोरी, डकैती, व्यभिचार आदि; में भी कमी आएगी।

7. परिवार नियोजन का प्रचार तथा सम्बद्ध सुविधाओं को उपलब्ध कराना – परिवार तथा देश के कल्याण के लिए परिवार नियोजन के महत्त्व को देखते हुए 1977 ई० से इसे परिवार-कल्याण का नाम दिया गया है। परिवार-कल्याण के द्वारा दम्पति अपने बच्चों की संख्या सीमित रखने तथा दो बच्चों के जन्म के मध्य पर्याप्त समयान्तर रखते हैं। ग्रामीण जनता तक परिवार कल्याण कार्यक्रमों का लाभ पहुंचाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन का प्रचार तथा सुविधाओं को उपलब्ध कराने की अधिक आवश्यकता है। परिवार कल्याण कार्यक्रम को ‘जन-अभियान’ बनाया जाना चाहिए।

8. विज्ञापन व संवहन/संचार के साधनों का उपयोग – जनसंख्या वृद्धि के कारणों, परिणामों एवं जनसंख्या को नियन्त्रित करने के उपायों का विज्ञापन एवं प्रचार रेडियो, दूरदर्शन व चलचित्रों के माध्यम से ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों में करने की आवश्यकता है। इसके माध्यम से भी जनसंख्या को सीमित करने में सहायता मिलेगी।

9. सीमित परिवारों को पुरस्कृत करना – जिन दम्पतियों के एक या दो ही बच्चे हैं, उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए। इससे अन्य व्यक्तियों को भी सीमित परिवार की प्रेरणा मिलेगी।

10. जनमानस में जनसंख्या के प्रति अनुकूल चेतना का विकास करना – जनसंख्या को नियन्त्रित करने के लिए हमें जनमानस में अनुकूल चेतना का विकास करना होगा, जिससे आज के बालक-बालिकाएँ जो कल वयस्क नागरिक बनेंगे, वे यह निर्णय करने में सक्षम हो सकें कि उनके परिवार का आकार क्या होना चाहिए।

संक्षेप में, देश के तरुण वर्ग को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि जनसंख्या-वृद्धि की समस्या का हल उनके अपने ही हाथों में है। जागरूक एवं सक्रिय बनकर ही वे अपने वर्तमान और भविष्य को सुखद बना सकते हैं। जन-जन में जनसंख्या के प्रति अनुकूल चेतना का विकास होने पर ही हम जनसंख्या-वृद्धि पर नियन्त्रण पाने में सफल हो सकते हैं।

प्रश्न 3

परिवार-नियोजन देश के लिए अत्यन्त आवश्यक है।” इस कथन की व्याख्या कीजिए।

या

भारत जैसे विकासशील देश के सन्दर्भ में परिवार-नियोजन के महत्त्व पर प्रकाश डालिए। निरन्तर प्रयत्नों के होते हुए भी भारत में परिवार-नियोजन कार्यक्रम सफल क्यों नहीं हो पा रहा है? समझाइए।

या

परिवार-कल्याण कार्यक्रम की अवधारणा की विवेचना कीजिए। [2011]

उत्तर:

परिवार-नियोजन या परिवार-कल्याण कार्यक्रम

सन् 1952 ई० में जनगणना आयुक्त ने परिवार नियोजन की आवश्यकता और महत्त्व को स्वीकार किया तथा परिवार नियोजन को अपनाने पर विशेष महत्त्व दिया था। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या को नियन्त्रित करने का कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया, जिसे ‘परिवार-नियोजन’ का नाम दिया गया। सन् 1977 ई० में जनता पार्टी की सरकार ने परिवार नियोजन’ का नाम बदलकर ‘परिवार-कल्याण’ कार्यक्रम रखा।

श्रीमती इन्दिरा गांधी के अनुसार, “हमारी परिस्थितियों में परिवार नियोजन का अर्थ माँ और बच्चे का बेहतर स्वास्थ्य तथा पूरे परिवार के लिए अधिक अवसर है।”

परिवार नियोजन की आवश्यकता – भारत में विश्व की जनसंख्या का 17.5 प्रतिशत भाग निवास करता है, जबकि दुनिया के कुल भू-भाग का मात्र 2.4 प्रतिशत ही भारत में है। भारत की जनसंख्या में प्रतिवर्ष लगभग एक करोड़ अस्सी लाख की वृद्धि हो जाती है। 1951 ई० में भारत की जनसंख्या 36.11 करोड़ थी, 2011 की जनगणना के अनुसार, 121 करोड़ हो चुकी है। तेजी के साथ बढ़ती हुई जनसंख्या विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है, जिसके कारण देश की प्रगति आशा के अनुकूल नहीं हो पा रही है। अतः देश के आर्थिक विकास की दर में तेजी लाने के लिए परिवार नियोजन एक आवश्यकता ही नहीं, अपितु परम आवश्यकता है, कम-से-कम भारत के लिए। अतः परिवार नियोजन भारत जैसे विकासशील देश के लिए निम्नलिखित कारणों से परमावश्यक है

1. पूँजी-निर्माण की गति में वृद्धि हेतु – बढ़ती हुई जनसंख्या बचतों की दर व पूँजी-निर्माण की गति में कमी लाती है; अत: इस बात की आवश्यकता है कि जनसंख्या-वृद्धि में कमी करके बचतों को बढ़ाया जाये, जिससे पूँजी निर्माण में वृद्धि हो सके।

2. खाद्यान्नों के अभाव की पूर्ति हेतु – खाद्यान्नों का मन्द गति से बढ़ता हुआ उत्पादन तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या की पूर्ति नहीं कर पाता, जिससे खाद्यान्नों की कमी बनी रहती है। अत: खाद्यान्नों के अभाव को दूर करने के लिए यह उचित है कि बढ़ती हुई जनसंख्या को परिवार नियोजन के माध्यम से रोका जाए।

3. भुगतान-सन्तुलन की समस्या के हल हेतु – बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए जब खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का आयात किया जाता है तो भुगतान-सन्तुलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अत: इससे बचने का एक मात्र रास्ता है कि परिवार नियोजन को अपनाकर जनसंख्या की वृद्धि को रोका जाए।

4. बेरोजगारी की समस्या के हल हेतु – बढ़ती हुई जनसंख्या बेरोजगारी में प्रति वर्ष वृद्धि करती जा रही है; अत: इसमें कमी करने के लिए परिवार नियोजन को अपनाया जाना चाहिए।

5. मूल्य-स्तर में वृद्धि को कम करने हेतु – जनसंख्या-वृद्धि से वस्तुओं की माँग बढ़ जाती है, जब कि उत्पादन उस अनुपात में नहीं बढ़ता है। इससे मूल्य-स्तर बढ़ जाता है; अतः बढ़ती हुई जनसंख्या में कमी करने के लिए परिवार नियोजने अपनाकर मूल्य-स्तर में वृद्धि को रोका जा सकता है।

6. उत्पादन तकनीक में सुधार हेतु – जनसंख्या में वृद्धि व बेरोजगारी होने से श्रम प्रधान उत्पादन तकनीकें अपनायी जाती हैं तथा पूँजी-प्रधान आधुनिक उत्पादन तकनीकों को त्याग दिया जाता है; अत: उन्नत उत्पादन तकनीकों को अपनाने के लिए यह उचित होगा कि परिवार नियोजन को अपनाकर जनसंख्या वृद्धि को रोका जाए।

7. कृषि पर भार में कमी करने हेतु – जनसंख्या की वृद्धि कृषि पर भार को बढ़ा देती है। कृषि की औसत उत्पादकता में वृद्धि के लिए जनसंख्या-वृद्धि को रोका जाना आवश्यक है।

8. सामाजिक-कल्याण में वृद्धि हेतु – जनसंख्या-वृद्धि देश के आर्थिक विकास की गति को धीमा कर देती है। परिवार-कल्याण, शिक्षा, परिवहन व अन्य स्वास्थ्य सेवाएँ लोगों को उचित रूप में नहीं मिल पाती हैं; अतः इनमें सुधार करने व जन-कल्याण में वृद्धि करने के लिए उचित है कि परिवार नियोजन प्रणाली को अपनाया जाए।

उपर्युक्त आधार पर हमें कह सकते हैं कि भारत की आर्थिक प्रगति के लिए परिवार नियोजन एक आवश्यक कदम है।

परिवार नियोजन का महत्त्व

परिवार नियोजन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा था, “कहा जाता है कि समृद्धि एक बढ़िया गर्भ-निरोधक है, किन्तु विकास का प्रभाव कम हो जाता है जब तक कि हम जन्म-दर में कमी न लाएँ। परिवार नियोजन विकास का आधार है, निवेश है और मानव पूँजी के संगठन में एक अनिवार्य प्रयास है। शिक्षा, उत्पादन और आय की बेहतर क्षमताएँ तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि तभी सम्भव है जब जनसंख्या-वृद्धि पर अंकुश लगाया जा सके

भारत जैसे विकासशील देश के सन्दर्भ में परिवार नियोजन का निम्नलिखित महत्त्व है

- यह देश के आर्थिक विकास का आधार है।

- इसके द्वारा ही नागरिकों का जीवन-स्तर ऊँचा हो सकता है।

- इसके माध्यम से ही प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि सम्भव है, जिससे निर्धनता की समस्या हल होगी।

- सभी व्यक्तियों को ‘खाद्यान्न’ या सन्तुलित आहार इसके माध्यम से ही सुलभ हो सकता है।

- कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता भी परिवार नियोजन से ही कम हो सकती है। इससे कृषि की उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी।

- यह बेरोजगारी समाप्त करने की अचूक औषध है।

- इसके माध्यम से ही महँगाई को नियन्त्रित किया जा सकता है।

- माँ के स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखने के लिए भी परिवार नियोजन का महत्त्व है।

- सभी को शिक्षा-दीक्षा व मनोरंजन के अवसर प्राप्त करने में यह अप्रत्यक्ष रूप से सहायक होता है।

- इसके द्वारा ही तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के आवास की समस्या को हल किया जा सकता है।

- बढ़ते हुए अपराधों, नगरीकरण के दोषों तथा प्रदूषण से बचने के लिए भी इसका महत्त्व अधिक है।

- परिवार नियोजन शिशुओं के प्रति स्नेह उत्पन्न करता है तथा अच्छे माता-पिता व अच्छे समाज का निर्माण करता है।

- परिवार नियोजन के द्वारा प्रदूषण की समस्या, पारिस्थितिकी के असन्तुलन की समस्या, जन-जीवन के कल्याण एवं सुरक्षा की समस्या आदि को भी हल किया जा सकता है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम की असफलता

यद्यपि भारत सरकार ने इस कार्यक्रम को पूर्ण प्राथमिकता के साथ लागू किया है, तथापि इस कार्यक्रम को अभी तक वांछित सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है। केवल 23% दम्पती ही अभी तक इस कार्यक्रम के दायरे में लाये जा सके हैं। शेष 77% दम्पतियों ने अभी तक इस कार्यक्रम को नहीं अपनाया है। जूनियर हक्सले के शब्दों में, “जनसंख्या के सम्बन्ध में भारत की स्थिति अत्यन्त संकटपूर्ण है। यदि वह अपनी जनसंख्या की समस्या को हल करने में असफल रहता है तो वह एक बड़ा आर्थिक एवं सामाजिक विनाश उत्पन्न कर लेगा। यदि वह सफल होता है तो न केवल उसे एशिया का नेतृत्व प्राप्त होगा, वरन् वह सम्पूर्ण विश्व की आशा का केन्द्र बन जाएगा।

इस कार्यक्रम की आंशिक सफलता के कारण निम्नलिखित हैं

- अशिक्षा एवं जन-सहयोग का अभाव।

- अन्धविश्वास एवं धार्मिक अवरोध।

- जन-आन्दोलन का स्वरूप प्राप्त करने में असफल।

- शहरों तक ही सीमित, ग्रामीण क्षेत्रों में आंशिक रूप से सफल।

- यौन शिक्षा का अभाव।

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि आज के छात्र जो कल के कर्णधार हैं, जनसंख्या की वृद्धि से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में गम्भीरता से सोचें और विचारों तथा बड़े होने पर उनके समाधान में सहयोग देने का दृढ़ निश्चय अभी से कर लें, तब ही इस समस्या का सार्थक समाधान सम्भव होगा।

प्रश्न 4

नयी राष्ट्रीय जनसंख्या-नीति, 2000 पर एक लेख लिखिए। [2007, 10]

या

भारत की जनसंख्या-नीति पर प्रकाश डालिए। [2008, 11]

या

राष्ट्रीय जनसंख्या-नीति, 2000 की मुख्य विशेषताएँ बताइए। [2007, 10]

या

भारत की जनसंख्या-नीति, 2000 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। [2014]

उत्तर:

केन्द्र सरकार ने नयी जनसंख्या-नीति की घोषणा 15 फरवरी, 2000 ई० को की थी। राष्ट्रीय जनसंख्या-नीति, 2000 ई० का निर्धारण तीन मुख्य उद्देश्यों या लक्ष्यों को सामने रखकर किया गया; जो निम्नलिखित हैं,

1. नयी नीति का तात्कालिक उद्देश्य है – छोटे परिवार अर्थात् प्रति दम्पती 2 बच्चों के मानक को प्रोत्साहन देना। इसके लिए वांछित क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में गर्भनिरोधकों, स्वास्थ्य सुरक्षा ढाँचा व स्वास्थ्यकर्मियों की आपूर्ति करने के साथ-साथ प्रोत्साहन पुरस्कारों की योजना भी है।

2. मध्यकालीन उद्देश्य के अन्तर्गत परिवार नियोजन के उपायों को प्रभावी बनाकर 2010 ई० तक कुल प्रजननता दर को 2: 1 के प्रतिस्थापना स्तर तक लाना है तथा 2010 ई० तक देश की जनसंख्या को 110 करोड़ पर सीमित करना है।

3. दीर्घकालीन उद्देश्य के अन्तर्गत 2045 ई० तक स्थिर जनसंख्या को ऐसे स्तर पर स्थिर बनाने की बात कही गयी है जो आर्थिक वृद्धि, सामाजिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि के अनुरूप हो।

नयी जनसंख्या नीति में राज्यों की निर्भय सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए लोकसभा की संरचना को 2001 ई० के पश्चात् 25 वर्ष आगे तक अपरिवर्तित रखने की घोषणा की गयी है। इसका अर्थ है कि लोकसभा में निर्वाचित सीटों की संख्या अब 2026 ई० तक 543 ही बनी रहेगी तथा प्रत्येक राज्य में सीटों की संख्या भी तब तक यथावत् रहेगी।

15 फरवरी, 2000 ई० को केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित नयी जनसंख्या नीति की घोषणा करते हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री ने बताया कि छोटे परिवार (प्रति दम्पती 2 बच्चे) का मानक अपनाने के लिए प्रोत्साहन एवं प्रेरणा प्रदान करने हेतु इसमें 16 उपायों को सम्मिलित किया गया है, जो निम्नलिखित हैं

- केन्द्र सरकार उन पंचायतों और जिला पंचायतों को पुरस्कृत करेगी जो अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जनसंख्या नियन्त्रण के उपायों को अधिकाधिक अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे।

- नयी नीति के अन्तर्गत बाल-विवाह निरोधक अधिनियम तथा प्रसव पूर्व लिंग-परीक्षण निरोधक अधिनियम को कड़ाई के साथ लागू किया जाएगा।

- गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले उन परिवारों को पाँच हजार रुपये की स्वास्थ्य बीमा की सुविधा दी जाएगी जिनके मात्र दो बच्चे होंगे और दो बच्चों के जन्म के बाद उन्होंने बन्ध्याकरण करा लिया होगा।

- ऐसे लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा, जो निर्धारित आयु में विवाह करने के पश्चात् पहले बच्चे को तब तक जन्म न दें जब तक माँ की उम्र 21 वर्ष की न हो और छोटे परिवारों के सिद्धान्त में विश्वास रखते हुए दो बच्चों को जन्म देने के पश्चात् बन्ध्याकरण करा लें।

- ग्रामीण क्षेत्रों में एम्बुलेन्स की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उदार शर्तों पर ऋण एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

- गर्भपात सुविधा योजना को और सुदृढ़ किया जाएगा।

- अशासकीय स्वयंसेवी संस्थाओं को इस कार्य से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

- लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष से भी अधिक किया जाएगा।

- ऐसी सुविधाएँ जुटाने के प्रयास किए जाएँगे जिससे तीन-चौथाई से अधिक (80%) प्रसवों के लिए प्रशिक्षित कर्मियों, नियमित डिस्पेन्सरियों, अस्पतालों व चिकित्सा संस्थानों का प्रयोग किया जा सके।

- शिशु मृत्यु-दर (1,000 जीवित जन्मे शिशुओं पर) को 30% से कम किया जाएगा।

- मातृ मृत्यु-दर को एक लाख जीवित जन्मों के लिए 100 से भी कम करने के प्रयास किए जाएँगे।

- भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का प्रजनन और बाल-स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उपयोग किया जाएगा।

- एड्स के बारे में सूचना उपलब्ध कराना तथा संक्रामक रोगों पर नियन्त्रण के प्रयास करना।

- प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धता को नि:शुल्क और अनिवार्य करना।

- जन्म और मृत्यु के साथ ही विवाह और गर्भ के पंजीकरण को भी अनिवार्य किया गया है।

- जनसंख्या नीति के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में जनसंख्या पर एक राष्ट्रीय आयोग नियुक्त करना, जिससे जनसंख्या नियन्त्रण की समस्याओं का तत्काल समाधान किया जा सके।

नयी जनसंख्या नीति के कार्यान्वयन एवं समीक्षा के लिए 11 मई, 2000 ई० को प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय 100 सदस्यीय राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया। केन्द्रीय परिवार-कल्याण मन्त्री व अन्य कुछ सम्बन्धित केन्द्रीय मन्त्रियों के अतिरिक्त सभी राज्यों व केन्द्रशासित क्षेत्रों के मुख्यमन्त्री इस आयोग के सदस्य बनाये गये। जाने-माने जनसंख्याशास्त्रियों, जनस्वास्थ्य विशेषज्ञों व गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को भी इसमें सम्मिलित किया गया। योजना आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष के०सी० पन्त को इस आयोग का भी उपाध्यक्ष बनाया गया था।

सरकार ने जनसंख्या नियन्त्रण की आधार-संरचना को उन्नत करने के उद्देश्य से ₹3,000 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया है, जिससे गर्भ-निरोध की अभी तक पूरी न हो सकी जरूरतों को पूरा किया जा सके।

लघु उत्तरीय प्रश्न (4 अंक)

प्रश्न 1

भारतीय जनसंख्या का विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण कीजिए।

उत्तर:

भारत में जनसंख्या का वितरण समान नहीं है। सन् 2011 के आँकड़ों के अनुसार, भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी। भारत की जनसंख्या का विभिन्न आधारों पर वितरण निम्नलिखित है

1. जनसंख्या घनत्व के आधार पर – देश में जनसंख्या का घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी था: परन्तु विभिन्न राज्यों में जनसंख्या का घनत्व समान नहीं है। राज्यों में सर्वाधिक घनत्व बिहार का (1102 व्यक्ति) तथा सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का (17 व्यक्ति) है। इसी प्रकार केन्द्रशासित क्षेत्रों में सर्वाधिक घनत्व दिल्ली में ( 11,297 व्यक्ति) तथा सबसे कम अण्डमान निकोबार द्वीप समूह में ( 46 व्यक्ति) था।

2. स्त्री-पुरुष के आधार पर – 2011 के आँकड़ों के अनुसार कुल जनसंख्या 121 करोड़ रही, जिसमें पुरुष जनसंख्या 62.37 करोड़ (51.73 प्रतिशत) तथा स्त्री जनसंख्या 58.64 करोड़ (48.27 प्रतिशत) थी। स्त्री-पुरुष अनुपात 940 रहा। राज्यों में प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की सर्वाधिक संख्या केरल (1,084) तथा सबसे कम हरियाणा में (877) रही।

3. साक्षरता के आधार पर – पूरे देश के लिए साक्षरता दर 74.04 प्रतिशत थी, जिसमें पुरुषों की साक्षरता 82.14 प्रतिशत तथा महिलाओं की 65.46 प्रतिशत थी। सर्वाधिक साक्षरता केरल में 93.91 प्रतिशत तथा सबसे कम बिहार में 63.82 प्रतिशत थी। महिलाओं में सर्वाधिक साक्षरता केरल में 91.98 प्रतिशत तथा सबसे कम राजस्थान में 52.66 प्रतिशत थी।

4. जनसंख्या के आधार पर – देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19.95 करोड़ तथा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, जिसकी जनसंख्या 6.07 लाख है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केन्द्रशासित क्षेत्र दिल्ली है। दिल्ली की जनसंख्या 167.53 लाख तथा सबसे कम जनसंख्या वाला केन्द्रशासित राज्य लक्षद्वीप है जहाँ की जनसंख्या 64.42 हजार है।

5. जनसंख्या-वृद्धि दर – वर्ष 2001 की जनगणना की तुलना में 2011 में जनसंख्या में कुल 18.14 करोड़ व्यक्तियों की वृद्धि हुई। इस प्रकार वर्ष 2001-11 के दशक में जनसंख्या में 17.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2001-11 के दशक में जनसंख्या में वार्षिक घातांकी वृद्धि दर 1.64 प्रतिशत रही। राज्यों में सर्वाधिक दशक वृद्धि दर दादर नगर हवेली में 55.50 प्रतिशत रही, जबकि न्यूनतम केरल में 0.47 प्रतिशत रही।

प्रश्न 2

जनसंख्या-विस्फोट के परिणामों पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। [2009]

या

भारत की सबसे कठिन समस्या उसकी तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या है।” विवेचना कीजिए।

या

सन् 1951 से भारत में मुख्य जनांकीय प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। [2011]

या

जनसंख्या विस्फोट क्या है? जनसंख्या विस्फोट के परिणाम लिखिए। [2016]

उत्तर:

तीव्र गति से जनसंख्या का बढ़ना, जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। विश्व में चीन के बाद भारत ही सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत की वर्तमान जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग छठवाँ हिस्सा है, जबकि भारत के पास विश्व के कुल भू-भाग का केवल 2.4 प्रतिशत भाग है। भारत की जनगणना आँकड़ों के अनुसार, सन् 1901 में भारत की जनसंख्या 23.84 करोड़ थी जो 1941 में बढ़कर 31.87 करोड़, 1951 में 36.11 करोड़, 1961 में 43.92 करोड़, 1971 में 54.82 करोड़, 1981 में 68.33 करोड़, 1991 में 84.64 करोड़, 2001 में 102.7 करोड़ तथा वर्तमान में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ के ऊपर हो चुकी है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के विगत दशकों के आँकड़े लें तो हमें ज्ञात होगा कि जनसंख्या वृद्धि दर 1921 ई० तक तो बहुत कम थी, परन्तु उसके उपरान्त वृद्धि-दर तेजी से बढ़ी है। वर्ष 1961-71 के मध्य वृद्धि दर 2.22 प्रतिशत प्रति वर्ष थी जो 1971-81 में 2.20 प्रतिशत प्रति वर्ष रही । भारत में इस समय जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि-दर लगभग 1.64 प्रतिशत प्रति वर्ष है। भारत की जनसंख्या 1.80 करोड़ वार्षिक वृद्धि की दर से बढ़ रही है अर्थात् हम भारत में प्रति वर्ष एक ऑस्ट्रेलिया एवं प्रति दस वर्षों में एक उत्तर प्रदेश को जन्म देते जा रहे हैं।

पिछले दो दशकों से समस्त विश्व में यह अनुभव किया जाने लगा है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में अनेक समस्याएँ सामने आ रही हैं। इसका प्रभाव विकास योजनाओं पर भी पड़ रहा है, क्योंकि विकास से उपलब्ध लाभों का वितरण अत्यधिक जनसंख्या में होने से प्रति व्यक्ति पर्याप्त सुविधाएँ नहीं मिल पा रही हैं, जिसके कारण देश की प्रगति अपेक्षित गति से नहीं हो पा रही हैं। यही कारण है। कि भारत जैसे विकासशील देशों के लिए अतिशय जनसंख्या अभिशाप मानी जाती है, क्योंकि इसके कारण ऐसी विकट समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं जो विकास के प्रयासों तथा परिणामों को मटियामेट कर देती हैं।

भारत में जनसंख्या-वृद्धि से उत्पन्न होने वाली प्रमुख समस्याएँ (परिणाम) निम्नलिखित हैं|

- खाद्य सामग्री की आपूर्ति की समस्या!

- वस्त्र आपूर्ति की समस्या

- आवास समस्या।

- शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की समस्या।

- स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं की समस्या।

- रोजगार की समस्या।

- यातायात सुविधाओं की समस्या।

- प्रदूषण की समस्या।

- पारिस्थितिकी के असन्तुलन की समस्या।

- जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने की समस्या।

- जन-जीवन के कल्याण एवं सुरक्षा की समस्या।

- गरीबी में वृद्धि व निम्न प्रति व्यक्ति आय की समस्या आदि।

अत: संक्षेप में हम कह सकते हैं कि भारत में आज जो भी महत्त्वपूर्ण समस्याएँ; जैसे-अपराध, भ्रष्टाचार, हिंसा, बेरोजगारी, अपहरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास आदि हैं, उनको मूल कारण भारत में तीव्रगति से बढ़ती जनसंख्या है।

प्रश्न 3

परिवार-नियोजन कार्यक्रम और प्रभावी कैसे हो सकता है? इस सम्बन्ध में अपने सुझाव प्रस्तुत करें। [2009, 10]

या

भारत में परिवार-कल्याण कार्यक्रम की सफलता के लिए दो/चार सुझाव दीजिए। [2011, 12]

उत्तर:

भारत की पूर्व प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के अनुसार, “मृत्यु-दर में गिरावट संगठित सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के परिणामस्वरूप आती है। जन्म-दर में गिरावट शिक्षा-प्रसार तथा जीवन-स्तर में सुधार का परिणाम होती है। हम कह सकते हैं कि मृत्यु-देर में गिरावट समाज की

व्यक्ति के प्रति दायित्व के कारण तथा जन्म-दर में गिरावट व्यक्ति की समाज के प्रति दायित्व के कारण आती हैं। मानव-जाति का प्रारम्भ शिशु से होता है। जो व्यक्ति शिशु की परवाह करता है, वह मानव-जाति की परवाह करता है।”

उपर्युक्त विचार से यह स्पष्ट होता है कि परिवार नियोजन को प्रभावी बनाने में मनुष्य का सहयोग या दायित्व महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। कुछ महत्त्वपूर्ण सुझाव निम्नलिखित हैं

- परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रचार एवं प्रसार पूरे देश में किया जाना चाहिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि भारत की 75% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में ही निवास करती है।

- परिवार कल्याण कार्यक्रम को ‘जन-अभियान’ बनाया जाना चाहिए।

- ‘सेक्स शिक्षा’ को हेय दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए, वरन् परिवार-कल्याण कार्यक्रम एवं सेक्स शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

- परिवार-कल्याण कार्यक्रम के साधन आधुनिक बाजारवाद से लिप्त नहीं होने चाहिए, वरन् आयुर्वेद, होम्योपैथी आदि से सम्बन्धित गर्भनिरोधक होने चाहिए जो सस्ते, प्रयोग में आसान तथा बिना किसी अनुचित प्रभाव वाले हों।

- प्रौढ़ शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार भी होना चाहिए।

- परिवार नियोजन की शिक्षा सभी व्यक्तियों को दी जानी चाहिए, जिससे वे नियोजित परिवार के महत्त्व को समझ सकें।

- परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय महत्त्व को समझा जाना चाहिए।

- उन डॉक्टरों को विशेष सुविधाएँ दी जानी चाहिए जो इस कार्यक्रम को लागू करने और सफल बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर काम करने को तैयार हैं।

- परिवार नियोजन कार्यक्रम में स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग लिया जाना चाहिए, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए तथा इन संगठनों के कर्मचारियों को भी उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

- शिक्षाविदों तथा जन-माध्यम में लगे व्यक्तियों का कर्तव्य है कि वे ऐसे व्यक्तियों के प्रति. जो परिवार नियोजन के विचार से असहमत हैं और इसके बारे में भ्रामक प्रचार करते हैं, की कड़ी छानबीन करें तथा उन्हें गलत प्रचार करने से रोकें।।

- अधिक-से-अधिक जनसंख्या को शिक्षित करके कट्टर धार्मिक विचारधारा को मानने वाले लोगों के कारण जो अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं, उन्हें समाप्त किया जाना चाहिए।

- गर्भ निरोधक औषधियाँ या अन्य उपकरण नि:शुल्क या कम मूल्य पर सरकार द्वारा वितरित की जानी चाहिए।

- अधिक-से-अधिक परिवार कल्याण केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों तथा औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित किए जाने चाहिए।

- चलचित्र, नाटक, रेडियो, टेलीविजन आदि के माध्यम से परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रसार किया जाना चाहिए।

- स्त्री-पुरुषों को दीर्घकालीन प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए सम्बन्धित शोध-संस्थानों को अधिक प्रभावशाली तथा सुरक्षित तरीके खोज निकालने चाहिए।

- परिवार नियोजन से सम्बन्धित साधनों से दम्पती न केवल इसमें सक्षम हों कि वे गर्भ से बच सकें, बल्कि वे इच्छानुसार शिक्षा भी प्राप्त कर सकें।

प्रश्न 4

परिवार-कल्याण कार्यक्रम के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं ? [2006]

उत्तर:

स्वाधीनता के बहुत पहले ही हमने यह अनुभव कर लिया था कि गरीबी से तब तक नहीं निपटा जा सकता जब तक कि परिवार का आकार सीमित न हो। भारत परिवार नियोजन को सरकारी नीति के रूप में अपनाने वाला पहला देश है। जनसंख्या नियन्त्रण हमारी योजनाओं का एक अभिन्न अंग है। सरकार द्वारा किये गये प्रयासों के कारण जन्म-दर, जो सन् 1951 में 40.8 प्रति हजार से अधिक थी, वह 2011 में घटकर 23 प्रति हजार तक आ गयी है। हमारा लक्ष्य औसत राष्ट्रीय जन्म दर को घटाकर 21 प्रति हजार से भी कम करना है। सन् 1951 के जनगणना आयुक्त ने परिवार नियोजन की आवश्यकता पर बल दिया था। इसलिए प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में सरकार ने कुछ अप्रत्यक्ष प्रयास किये, लेकिन इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। सन् 1961 ई० की जनगणना में हुई जनसंख्या-वृद्धि से सरकार अत्यधिक चिन्तित हुई। अत: 1966 ई० में इसके लिए एक पृथक् स्वतन्त्र विभाग खोला गया।

पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा सरकार जनसंख्या नियन्त्रित करने तथा परिवार कल्याण के लिए निम्नलिखित प्रयास किये हैं

1. परिवार-कल्याण मन्त्रालय की स्थापना – परिवार-कल्याण कार्यक्रमों के उचित संचालन के लिए परिवार कल्याण मन्त्रालय स्थापित किया गया है। यह मन्त्रालय परिवार कल्याण सम्बन्धी कार्यों एवं नीतियों के साथ-साथ इस बात का भी निर्धारण करता है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत हमने कितनी सफलता प्राप्त की है।

2. परिवार-कल्याण केन्द्र की स्थापना – जनता को परिवार-कल्याण सम्बन्धी सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु देश के प्रत्येक भाग में यहाँ तक कि ब्लॉक-स्तर पर परिवार-कल्याण केन्द्रों की स्थापना की गयी है, जिससे जनसाधारण को नियोजन सम्बन्धी सामग्रियाँ; जैसे – ओषधि, निरोध आदि नि:शुल्क वितरित की जाती हैं तथा नसबन्दी कराने की भी सुविधा उपलब्ध रहती है।

3. पुरस्कार एवं दण्ड को प्रावधान – परिवार नियोजन कार्यक्रमों को सफल बनाने हेतु पुरस्कार एवं दण्ड के प्रावधान की व्यवस्था भी की गयी है। इसके अन्तर्गत जिसके तीन या अधिक बच्चे हैं, उनकी बहुत-सी सुविधाओं को समाप्त कर दिया गया है। ऑपरेशन कराने वालों तथा प्रेरकों को कुछ नकद रुपये भी प्रोत्साहन राशि के रूप में दिये जाते हैं। जिन दम्पतियों के दो या दो से कम बच्चे हैं, उन्हें सरकार एक विशेष वार्षिक वेतन वृद्धि दे रही है जिसका लाभ उन्हें सेवाकाल तथा उसके बाद भी मिलती रहता है।

4. अनुकूल जनमत तैयार करना – परिवार नियोजन के प्रचार व प्रसार के लिए समय-समय पर परिवार-कल्याण सप्ताह तथा ऑपरेशन शिविरों का भी प्रबन्ध किया जाता है। स्वास्थ्य शिक्षकों की नियुक्तियाँ भी की गयी हैं। ये गाँवों में घर-घर जाकर परिवार-कल्याण की शिक्षा देते हैं। परिवार नियोजन के प्रति जनमत तैयार करने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर रेडियो, समाचार-पत्रों, चलचित्रों आदि के माध्यम से प्रचार किया जाता हैं।

5. गर्भपात को वैधानिक मान्यता – हमारे देश में अप्रैल,स सन् 1972 से ‘Medical Termination of Pregnancy Act’ जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागू किया गया है। इस कानून के द्वारा गर्भपात को वैधानिक मान्यता प्राप्त हो गयी है।

6. विवाह की आयु में वृद्धि – वैवाहिक आयु की सीमा को बढ़ाकर लड़कियों के लिए 18 वर्ष तथा लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया है।

7. जनसंख्या-शिक्षा – सरकार ने यह अनुभव किया है कि जनसंख्या सम्बन्धी नीतियों एवं कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने हेतु शिक्षा का महत्त्वपूर्ण योगदान हो सकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सन् 1970 में राष्ट्रीय स्तर पर एक जनसंख्या शिक्षा कोष्ठ’ तथा प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की शाखा ‘यूनाइटेड नेशन्स फण्ड फॉर पॉपुलेशन एक्टीविटीज’ के सहयोग से भारत सरकार ने जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम को देश में कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाया।

प्रश्न 5

भारत में परिवार-कल्याण कार्यक्रमों के मार्ग में आने वाली बाधाओं को समझाइए। [2009]

उत्तर:

भारत परिवार नियोजन को सरकारी नीति के रूप में अपनाने वाला संसार का पहला देश है। जनसंख्या-नियन्त्रण हमारी विकास योजनाओं का अभिन्न अंग-पूर्णतया स्वैच्छिक है। परिवार-कल्याण कार्यक्रम के मार्ग में अनेक बाधाएँ हैं, जिससे यह कार्यक्रम पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रहा है। इस कार्यक्रम की प्रमुख बाधाएँ अग्रलिखित हैं

1. कार्यक्रम जन-अभियान न बन पाना – परिवार-कल्याण कार्यक्रम 50 वर्षों के पश्चात् भी जन-अभियान नहीं बन पाया है। इसका मूल कारण हमारे देश की जटिल सामाजिक व्यवस्था के द्वारा ‘सेक्स शिक्षा’ को हेय दृष्टि से देखना रहा है।

2. कार्यक्रम का पूरा दायित्व महिलाओं पर – परिवार कल्याण कार्यक्रम का पूरा दायित्व महिलाओं पर डाल दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप इस कार्यक्रम की कमर टूट गयी है। गर्भाधान रोकने के सबसे अधिक उपाय महिलाओं के हैं, जबकि पुरुषों के लिए मात्र एक गर्भ निरोधक है, उसे भी एड्स जैसे रोगों से बचाव के माध्यम के रूप में ही प्रचारित किया जा रहा है।

3. भारतीय समाज का पुरुष-प्रधान होना – परिवार-कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत महिला नसबन्दी की दर तो 35 प्रतिशत तक पहुँच गयी है, परन्तु पुरुष नसबन्दी की दर 3 प्रतिशत से भी कम है। इसका प्रमुख कारण भारतीय समाज का पुरुष-प्रधान होना है, जो परिवार कल्याण कार्यक्रम में बाधक है।

4. अशिक्षा एवं अन्धविश्वास – हमारे देश में अधिकांश व्यक्ति अशिक्षित हैं। इस कारण वे परिवार के आकार के सम्बन्ध में उदासीन रहते हैं। भारत में 26 प्रतिशत तथा उत्तर प्रदेश में 31 प्रतिशत व्यक्ति अशिक्षित हैं। लाखों दम्पतियों, जिनमें से अधिकांश अशिक्षित हैं, को परिवार नियोजन के प्रति सहमत करना कठिन है। सन्तान ईश्वर की देन है और आने वाली सन्तान को नहीं रोका जाना चाहिए, यह धारणा तथा शिक्षा की कमी परिवार नियोजन के विकास में सर्वाधिक बाधक है।

5. आर्थिक व धार्मिक दृष्टि से पुत्र का महत्त्व – धार्मिक दृष्टि से यह समझा जाता है कि पुत्र का जन्म होना अनिवार्य है तथा पुत्र के बिना मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इसलिए परिवार में कई लड़कियाँ होने पर भी पुत्र की अभिलाषा बनी ही रहती है। अधिक आर्थिक समृद्धि अधिक पुत्र सन्तति से ही मिल सकती है, यह धारणा भी परिवार कल्याण कार्यक्रम में बाधक है।

6. राष्ट्रीय भावना की कमी या राजनीतिक कारण – प्रजातन्त्रात्मक सरकार होने के कारण भारत का नागरिक-नेतृत्व किसी भी कार्यक्रम पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार न करके अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से विचार करता है तथा अपने क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करता है। यह मनोवृत्ति भी इस कार्यक्रम में बाधक बनती है।

7. धार्मिक मान्यताएँ – भारत में विभिन्न धर्मों व सम्प्रदायों के व्यक्ति निवास करते हैं। कुछ धर्मावलम्बी इस कार्यक्रम में अपना सहयोग नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है कि हमारा धर्म इन कार्यक्रमों को अपनाने की अनुमति नहीं देता है।

8. परिवार-नियोजन की विधियाँ – भारत में परिवार नियोजन की सरल एवं प्रभावी विधियों का अभाव है। भारत में अभी तक केवल एक ही विधि सफल रही है-बन्ध्याकरण। इसलिए उत्तम व श्रेष्ठ तथा सरल विधि का न होना भी परिवार नियोजन कार्यक्रम में बाधक है।

प्रश्न 6

‘जनसंख्या शिक्षा क्या है ? संक्षेप में समझाइए।

उत्तर:

जनसंख्या शिक्षा वह शिक्षा है जो मनुष्य को विश्व, देश तथा राज्य की जनसंख्या के सभी पक्षों का ज्ञान दे। जनसंख्या और इसकी समस्याओं के प्रति ऐसी अवधारणाओं तथा व्यवहार का विकास करने में सहायक हो, जो व्यक्ति और राष्ट्र के लिए हितकारी हों।

दूसरे शब्दों में, “जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षिक प्रयास है, जिसके द्वारा विभिन्न वर्गों, विशेषकर छात्र-छात्राओं को विश्व के परिप्रेक्ष्य में देश, प्रदेश तथा क्षेत्र की जनसंख्या-स्थिति, जनांकिकी के प्रमुख तत्त्वों, जनसंख्या और पर्यावरण के पारस्परिक सम्बन्ध, जनसंख्या-वृद्धि का आर्थिक एवं सामाजिक विकास पर प्रभाव आदि का बोध कराया जा सकेगा। साथ ही जनसंख्या-वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं और जनसाधारण के जीवन-स्तर पर पड़ने वाले प्रभावों के विषय में भी जागरूक कराया जा सकेगा।

जनसंख्या शिक्षा न तो परिवार नियोजन सम्बन्धी कार्यक्रम है, न यौन शिक्षा और न कोई प्रचार या विशिष्ट दीक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम। जनसंख्या शिक्षा का स्वरूप अति व्यापक है, जनसंख्या शिक्षा एक, सतत प्रक्रिया है। यह एक बार में ही अपना उद्देश्य पूरा कर समाप्त हो जाने वाली नहीं है। यह एक व्यापक विद्या है, जिसकी उपादेयता वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगी, क्योंकि इसका उद्देश्य मानव-कल्याण है।

जनसंख्या शिक्षा मानव जनसंख्या का वह अध्ययन है जिसका सम्बन्ध पर्यावरण से है तथा जिसके द्वारा पर्यावरण को प्रभावित किये बिना मानव-जीवन में गुणात्मक सुधार लाया जा सकता है।

विडरमैन ने लिखा है, “जनसंख्या शिक्षा एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा विद्यार्थी जनसंख्या प्रक्रिया की प्रवृत्ति एवं अर्थ, जनसंख्या की विशेषताओं, जनसंख्या परिवर्तन के कारण एवं परिणाम तथा इन परिवर्तनों के अपने परिवार, अपने समाज तथा विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है।’

प्रश्न 7

जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए।

उत्तर:

भारत सरकार ने जनसंख्या सम्बन्धी नीतियों एवं कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए 1970 ई० में राष्ट्रीय स्तर पर एक ‘जनसंख्या शिक्षा कोष्ठ’ स्थापित किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की शाखा ‘यूनाइटेड नेशन्स फण्ड फॉर पॉपुलेशन एक्टीविटीज’ के सहयोग से जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम को देश में कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाया, जिसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं

- जनसंख्या को नियन्त्रित करने के लिए हमें जनसाधारण में ऐसी चेतना का विकास करना है। जो व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र के लिए हितकारी हो।

- जनसंख्या शिक्षा माध्यम के द्वारा हमें छात्र-छात्राओं को इस योग्य बनाना है कि जो भविष्य में यह निर्णय लेने में सक्षम हों कि उनके परिवार का क्या आकार होना चाहिए।

- जनसंख्या शिक्षा के द्वारा राष्ट्र के समस्त निवासियों, विशेष रूप से छात्र-छात्राओं को विश्व के परिप्रेक्ष्य में अपने देश, राज्य एवं क्षेत्र की जनसंख्या स्थिति के सम्बन्ध में जानकारी देना है।

- जनसंख्या शिक्षा के माध्यम से जनसाधारण को जनसंख्या में होने वाली वृद्धि के कारणों एवं कुप्रभावों को भी बताना है।

- जनसंख्या शिक्षा के द्वारा जनसंख्या के सिद्धान्तों का ज्ञान तथा उन सिद्धान्तों का परिपालन्। करना भी बताया जाता है।

- जनसाधारण को यह बताना कि प्राकृतिक साधनों एवं जनसंख्या का घनिष्ठ सम्बन्ध है और यदि जनसंख्या और प्राकृतिक संसाधनों का सन्तुलन ठीक है तो यह हमारे सुख का आधार हो सकता है।

- जनसंख्या शिक्षा माध्यम के द्वारा मानव अधिकारों का ज्ञान कराना तथा व्यक्तियों में प्रेम और सहानुभूति की भावना का विकास करना।

प्रश्न 8

जनसंख्या शिक्षा के महत्त्व पर प्रकाश डालिए।

उत्तर:

यह आशंका प्रकट की जाती है कि विश्व की जनसंख्या, जो 1980 ई० में 4 अरब के करीब थी, सन् 2000 तक 6 अरब की संख्या को पार कर चुकी थी। दूसरे शब्दों में, आने वाले दो दशकों में आज पृथ्वी पर जितने लोग रहते हैं उसका आधा हिस्सा उसमें और जुड़ जाएगा, यानि जनसंख्या डेढ़ गुना अधिक हो जाएगी। इस वृद्धि में 90% जनसंख्या की वृद्धि विकासशील देशों में होगी, जो कि पहले से ही भूमि, भोजन, पानी, आवास, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्याओं से ग्रस्त हैं। इन सब कारणों से आज जनसंख्या शिक्षा का महत्त्व स्पष्ट हो जाता है। यदि विकासशील देशों को भोजन, आवास, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्याओं का निवारण करना है तो इन सबका एकमात्र उपाय जनसंख्या शिक्षा है, क्योंकि जनसंख्या शिक्षा के माध्यम से जन्म-दर में गिरावट आएगी तथा जनसंख्या को नियन्त्रित करने में सफलता मिलेगी। उपर्युक्त सभी समस्याओं, विशेष रूप से बेरोजगारी, निर्धनता, भोजन व आवास तथा शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्याओं से तब तक सुचारु रूप से नहीं निपटा जा सकता, जब तक कि परिवार का आकार सीमित न हो जिससे हर शिशु को संसाधनों तथा अवसरों का उचित अंश मिल सके। यह सब जनसंख्या शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार द्वारा ही सम्भव है।

प्रश्न 9

नगरीकरण का आर्थिक विकास से क्या सम्बन्ध है? नगरों में जनसंख्या-वृद्धि के क्या कारण हैं?

उत्तर:

किसी भी देश के नगरीकरण में प्रगति उस देश के विकास की गति को सूचित करती है। यही कारण है जिसकी वजह से कहा जाता है कि नगरीकरण व आर्थिक विकास का घनिष्ठ सम्बन्ध है। जिस देश में नगरीकरण का अनुपात जितना अधिक होगा वह देश उतना ही अधिक विकसित होगा।

भारत की सन् 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या की 30 प्रतिशत नगरों में रहती है तथा शेष 70 प्रतिशत गाँवों में। वर्ष 1991 में यह अनुपात 26 : 74 था।

नगरों में जनसंख्या वृद्धि के कारण निम्नलिखित हैं

- उद्योगीकरण एवं नवीन उद्योगों का विकास,

- देश-विभाजन,

- गाँवों की सुरक्षा में कमी,

- नगरों में चिकित्सा, शिक्षा, मनोरंजन प्रशिक्षण व रोजगार की सुविधाओं व क्षमता का होना तथा

- जमींदारों की शहरों में बसने की प्रवृत्ति आदि।

भारत में भी नगरों में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ा है, जो वर्तमान में 30 प्रतिशत है, जबकि चेक गणराज्य, स्लोवाकिया में 66 प्रतिशत, रूस और अमेरिका में 77 प्रतिशत, जापान में 79 प्रतिशत, कनाडा में 77 प्रतिशत, ऑस्ट्रेलिया में 85 प्रतिशत व ब्रिटेन में 89 प्रतिशत व्यक्ति शहरों में रहते हैं।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जिन चार महानगरों की आबादी सबसे अधिक है, वे हैं-मुम्बई 1 करोड़ 24 लाख, दिल्ली 1 करोड़ 10 लाख, बंगलुरु 84 लाख व हैदराबाद 68 लाख।।

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न (2 अंक)

प्रश्न 1

भारत में तीव्र जनसंख्या-वृद्धि के किन्हीं चार प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालिए। [2016]

उत्तर:

जनसंख्या-वृद्धि को रोकने के उपाय

जनसंख्या की समस्या के समाधान के लिए हमें एक साथ कई उपाय करने पड़ेंगे। जन्म-दर को कम करने के लिए तत्कालीन एवं दीर्घकालीन उपाय किये जाने चाहिए। तत्कालीन उपायों में निरोध, नसबन्दी, लूप, ऑपरेशन आदि के लिए लोगों को प्रेरित करना तथा दीर्घकालीन उपायों में विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि, बाल-विवाह पर रोक, मनोरंजन के साधनों में वृद्धि, आत्म-संयम वे ब्रह्मचर्य के पालन के लिए लोगों को प्रेरित करना आदि हैं। इन उपायों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है

1. जन्म-दर में कमी करना – जनसंख्या-वृद्धि को सीमित करने के लिए यह आवश्यक है कि मृत्यु-दरे के साथ-साथ जन्म-दर में भी गिरावट लायी जाए। वर्ष 1951-60 में जन्म-दर 41.7% थी, जो 2011 ई० में 23% हो गयी। जन्म-दर में और अधिक कमी लायी जानी चाहिए।

2. साक्षरता तथा शिक्षा का प्रसार आवश्यक – शिक्षा के माध्यम से ही जन-साधारण में जनसंख्या-वृद्धि के विषय में जागरूकता लायी जा सकेगी। विकसित देशों में जनसंख्या-वृद्धि की समस्या न होने का प्रमुख कारण उनकी शत-प्रतिशत साक्षरता है। भारत में केवल केरल में ही साक्षरता अन्य प्रदेशों की अपेक्षा अधिक है।

3. स्त्री-शिक्षा पर विशेष बल – जनसंख्या-वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में स्त्री-शिक्षा का विशेष महत्त्व है। केरल में स्त्रियों की साक्षरता प्रतिशत 91.98 है, जबकि उत्तर प्रदेश में 59.26 है। इसी कारण से उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि की दर भी उच्च है। अत: जनसंख्या-वृद्धि पर नियन्त्रण हेतु स्त्री-शिक्षा पर विशेष बल देने की आवश्यकता है।

4. विवाह सम्बन्धी कानूनों का सख्ती से पालन – यद्यपि विवाह की न्यूनतम आयु कानूनी तौर पर निर्धारित है। बाल-विवाह वर्जित है, फिर भी ये बुराइयाँ समाज में यथावत् बनी हुई हैं। इनका सख्ती से पालन किया जाना भी आवश्यक है। इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाया जा सकता है।

प्रश्न 2

जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाले चार प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। [2016]

उत्तर:

किसी स्थान-विशेष पर जनसंख्या का घनत्व निम्नलिखित मुख्य तत्त्वों द्वारा प्रभावित होता है

1. जलवायु – जनसंख्या का घनत्व जलवायु पर निर्भर करता है। जिस क्षेत्र यो स्थान की जलवायु उत्तम और स्वास्थ्यवर्द्धक होती है, वहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। इसके विपरीत, यदि किसी स्थान की जलवायु अधिक गर्म या अधिक ठण्डी होती है तो ऐसे स्थान पर जनसंख्या का घनत्व कम होता है।

2. वर्षा – जिन स्थानों पर वर्षा न तो बहुत अधिक होती है और न ही बहुत कम, उन स्थानों पर जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। इसके विपरीत, जिन स्थानों पर अत्यधिक वर्षा होती है या बहुत कम वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व भी कम पाया जाता है। यही कारण है कि राजस्थान में वर्षा कम होने के कारण तथा असम में अधिक वर्षा होने के कारण जनसंख्या का घनत्व कम है।

3. भूमि की बनावट व उर्वरा-शक्ति – मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा पर्वतीय तथा पठारी क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व कम होता है, क्योंकि ऊँची-नीची भूमि होने के कारण कृषि कार्य करने तथा उद्योगों को स्थापित करने में कठिनाई होती है। इसके विपरीत, मैदानी भागों में मिट्टी समतल व अधिक उपजाऊ होती है इसलिए इन स्थानों पर जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में गंगा-यमुना के मैदानी भाग में जनसंख्या का घनत्व अधिक है।

4. सिंचाई की सुविधाएँ – जिन क्षेत्रों में वर्षा की कमी को सिंचाई के साधनों द्वारा पूरा कर लिया जाता है या ज़िन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधाएँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती हैं, उन क्षेत्रों में भी जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है।

प्रश्न 3

भारत में जनसंख्या को नियन्त्रित करने के लिए कोई चार उपाय बताइए। [2010, 12, 14]

उत्तर:

जनसंख्या की समस्या के समाधान के लिए हमें एक साथ कई उपाय करने पड़ेंगे। जन्म-दर को कम करने के लिए तत्कालीन एवं दीर्घकालीन उपाय किये जाने चाहिए। तत्कालीन उपायों में निरोध, नसबन्दी, लूप, ऑपरेशन आदि के लिए लोगों को प्रेरित करना तथा दीर्घकालीन उपायों में विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि, बाल-विवाह पर रोक, मनोरंजन के साधनों में वृद्धि, आत्म-संयम वे ब्रह्मचर्य के पालन के लिए लोगों को प्रेरित करना आदि हैं। इन उपायों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है

1. जन्म-दर में कमी करना – जनसंख्या-वृद्धि को सीमित करने के लिए यह आवश्यक है कि मृत्यु-दरे के साथ-साथ जन्म-दर में भी गिरावट लायी जाए। वर्ष 1951-60 में जन्म-दर 41.7% थी, जो 2011 ई० में 23% हो गयी। जन्म-दर में और अधिक कमी लायी जानी चाहिए।

2. साक्षरता तथा शिक्षा का प्रसार आवश्यक – शिक्षा के माध्यम से ही जन-साधारण में जनसंख्या-वृद्धि के विषय में जागरूकता लायी जा सकेगी। विकसित देशों में जनसंख्या-वृद्धि की समस्या न होने का प्रमुख कारण उनकी शत-प्रतिशत साक्षरता है। भारत में केवल केरल में ही साक्षरता अन्य प्रदेशों की अपेक्षा अधिक है।

3. स्त्री-शिक्षा पर विशेष बल – जनसंख्या-वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में स्त्री-शिक्षा का विशेष महत्त्व है। केरल में स्त्रियों की साक्षरता प्रतिशत 91.98 है, जबकि उत्तर प्रदेश में 59.26 है। इसी कारण से उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि की दर भी उच्च है। अत: जनसंख्या-वृद्धि पर नियन्त्रण हेतु स्त्री-शिक्षा पर विशेष बल देने की आवश्यकता है।

4. विवाह सम्बन्धी कानूनों का सख्ती से पालन – यद्यपि विवाह की न्यूनतम आयु कानूनी तौर पर निर्धारित है। बाल-विवाह वर्जित है, फिर भी ये बुराइयाँ समाज में यथावत् बनी हुई हैं। इनका सख्ती से पालन किया जाना भी आवश्यक है। इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाया जा सकता है।

5. मनोरंजन के साधनों में वृद्धि – विशेष रूप से ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में मनोरंजन के साधनों में वृद्धि की जानी चाहिए। इनमें सिनेमा, सार्वजनिक दूरदर्शन की व्यवस्था, शिक्षाप्रद छोटी-छोटी फिल्मों का प्रदर्शन, अखाड़े, खेल-कूद प्रतियोगिताएँ आदि मुख्य हैं। मनोरंजन के साधनों में वृद्धि होने से जनसंख्या-वृद्धि पर भी नियन्त्रण लगेगा।

निश्चित उत्तरीय प्रश्न (1 अंक)

प्रश्न 1

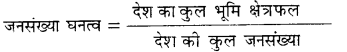

जनसंख्या के घनत्व की परिभाषा अपने शब्दों में दीजिए।

उत्तर:

जनसंख्या के घनत्व से अभिप्राय मनुष्य-भूमि अनुपात से है अर्थात् “किसी देश के प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं।”

प्रश्न 2

परिवार-कल्याण कार्यक्रम के मार्ग में उत्पन्न होने वाली चार बाधाएँ लिखिए।

उत्तर:

परिवार-कल्याण कार्यक्रम के मार्ग में निम्नलिखित चार बाधाएँ उत्पन्न होती हैं

- अशिक्षा एवं अन्धविश्वास,

- राष्ट्रीय भावना की कमी,

- परिवार-कल्याण कार्यक्रम का जन अभियान न बन पाना तथा

- भारतीय समाज का पुरुष-प्रधान होना।

प्रश्न 3

जन्म-दर से आप क्या समझते हैं? भारत में जन्म-दर के नवीनतम आँकड़े दीजिए।

उत्तर:

जन्म-दर से अर्थ एक वर्ष में प्रति हजार जनसंख्या के पीछे बच्चों के जन्म से है। वर्ष 2011 में यह 23 प्रति हजार हो गयी। यह दर अन्य देशों की तुलना में अत्यधिक ऊँची है।

प्रश्न 4

मृत्यु-दर से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

मृत्यु-दर से अर्थ एक वर्ष में प्रति हजार जनसंख्या के पीछे मृत्युओं की संख्या से है। भारत में इस दर में भी अत्यधिक कमी हुई है। वर्ष 2011 में यह 9 प्रति हजार है। यह अन्य देशों की तुलना में ऊँची है।

प्रश्न 5

जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न होने वाली दो समस्याओं को लिखिए। [2008, 13]

या

भारत में जनसंख्या-वृद्धि के कोई दो दुष्प्रभाव लिखिए। [2015]

उत्तर:

(1) खाद्य-सामग्री की आपूर्ति की समस्या।

(2) आवास की समस्या।

प्रश्न 6

जनसंख्या का घनत्व किस प्रकार ज्ञात किया जाता है?

उत्तर:

देश के कुलं भूमि क्षेत्रफल को कुल जनसंख्या से भाग देने पर जनसंख्या का घनत्व ज्ञात किया जाता है।

प्रश्न 7

परिवार नियोजन के दो लाभ बताइए। [2009]

उत्तर:

(1) देश के आर्थिक विकास का आधार।

(2) बेरोजगारी कम करने की अचूक औषधि।

प्रश्न 8

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? [2011, 15]

उत्तर:

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 102.7 करोड़ है।

प्रश्न 9

वर्ष 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी?

उत्तर:

वर्ष 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 36.11 करोड़ थी।

प्रश्न 10

वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़ों के अनुसार पुरुष जनसंख्या तथा स्त्री जनसंख्या बताइए।

उत्तर:

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 62.37 करोड़ पुरुष एवं 58.64 करोड़ स्त्री जनसंख्या है।

प्रश्न 11

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष-स्त्री प्रतिशत बताइए।

उत्तर:

2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष 51.73 प्रतिशत तथा स्त्री 48.27 प्रतिशत है।

प्रश्न 12

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में जनसंख्या का घनत्व कितना है?

उत्तर:

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में जनसंख्या का घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।

प्रश्न 13

किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? [2008, 11,14]

उत्तर:

सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व बिहार में (1,102 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी) है।

प्रश्न 14

किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? [2009]

उत्तर:

सवसे कम जनसंख्या का घनत्व अरुणाचल प्रदेश में (17 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी) है।

प्रश्न 15

केन्द्रशासित क्षेत्रों में सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व किसका है?

उत्तर:

केन्द्रशासित क्षेत्रों में सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व दिल्ली में (11, 297 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी) है।

प्रश्न 16

केन्द्रशासित क्षेत्रों में सबसे कम जनसंख्या का घनत्व किसका है?

उत्तर:

केन्द्रशासित क्षेत्रों में सबसे कम जनसंख्या का घनत्व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह में (46 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी) है।

प्रश्न 17

2011 की जनगणना के आधार पर भारत में साक्षरता-दर क्या थी?

उत्तर:

वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की साक्षरता-दर 74.04 प्रतिशत थी।

प्रश्न 18

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता-दर क्या थी?

उत्तर:

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों में साक्षरता दर 82.14 प्रतिशत थी।

प्रश्न 19

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री की साक्षरता दर क्या थी?

उत्तर:

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री साक्षरता दर 65.46 प्रतिशत थी।

प्रश्न 20

भारत के किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है? [2014]

या

भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन-सा है? [2014]

उत्तर:

सर्वाधिक साक्षरता दर केरल में (93.91) प्रतिशत है।

प्रश्न 21

सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य में है?

उत्तर:

सबसे कम साक्षरता दर बिहार राज्य में (63.82 प्रतिशत) है।

प्रश्न 22

देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन-सा है? [2013, 15, 16]

या

भारत के किस राज्य में जनसंख्या सर्वाधिक है? [2015]

उत्तर:

उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है।

प्रश्न 23

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी?

उत्तर:

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या (19.95) करोड़ थी।

प्रश्न 24

भारत में सर्वप्रथम नियमित रूप से जनगणना कब प्रारम्भ हुई? [2007, 08]

उत्तर:

भारत में 1881 ई० में सर्वप्रथम नियमित रूप में अखिल भारतीय जनगणना सम्पन्न हुई।

या

भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रथम पंचवर्षीय योजना में 1952 से आरम्भ किया गया था।

प्रश्न 25

भारत में अन्तिम जनगणना कब हुई तथा अगली जनगणना कब होगी?

उत्तर:

भारत में अन्तिम जनगणना सन् 2011 में हुई तथा अगली जनगणना वर्ष 2021 में होगी।

प्रश्न 26

जनसंख्या विस्फोट का क्या अर्थ है? [2011, 15]

उत्तर:

तीव्र गति से जनसंख्या का बढ़ना, जनसंख्या विस्फोट कहलाता है।

प्रश्न 27

जनसंख्या के घनत्व का सूत्र लिखिए। [2014, 15, 16]

उत्तर:

प्रश्न 28

तीव्र जनसंख्या वृद्धि के किन्हीं चार दुष्परिणामों का उल्लेख कीजिए। [2008, 13, 16]

उत्तर:

(1) यह आर्थिक प्रगति में बाधक है।

(2) इससे खाद्य एवं बेरोजगारी की समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

(3) प्रति व्यक्ति उत्पादकता में कमी आती है।

(4) उपभोग व्यय बढ़ जाने के कारण बचत एवं पूँजी निर्माण की दर कम होती है।

प्रश्न 29

परिवार कल्याण कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु चार सुझाव दीजिए। [2008]

उत्तर:

- कमजोर वर्गों को इस अभियान का केन्द्रबिन्दु बनाया जाए।

- गहन परिवार जिला कार्यक्रमों का संचालन किया जाए।

- शिक्षा का प्रसार किया जाए।

- बन्ध्यकरण के लिए विशेष सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ।

बहुविकल्पीय प्रश्न (1 अंक)

प्रश्न 1

भारत का विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से स्थान है

(क) पहला

(ख) दूसरा

(ग) तीसरा

(घ) चौथा

उतर:

(ख) दूसरा।

प्रश्न 2

भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम है

(क) सफल

(ख) असफल

(ग) सन्तोषजनक

(घ) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(ख) असफल।

प्रश्न 3

जनसंख्या घनत्व का अभिप्राय है

(क) देश में घनी जनसंख्या वाला क्षेत्र

(ख) देश की सम्पूर्ण जनसंख्या

(ग) प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करने वालों की औसत संख्या

(घ) उत्पादन कार्य में लगी हुई जनसंख्या

उत्तर:

(ग) प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करने वालों की औसत संख्या।

प्रश्न 4

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी

(क) 43.92 करोड़

(ख) 54.82 करोड़

(ग) 68.33 करोड़

(घ) 84.63 करोड़

उत्तर:

(घ) 84.63 करोड़।

प्रश्न 5

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री-पुरुष अनुपात (प्रति हजार पुरुषों पर महिलाएँ है

(क) 930

(ख) 934

(ग) 927

(घ) 940

उत्तर:

(घ) 940.

प्रश्न 6

भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है

(क) महाराष्ट्र

(ख) उत्तर प्रदेश

(ग) केरल

(घ) बिहार

उत्तर:

(ग) केरल।

प्रश्न 7

भारत में जनसंख्या का ( 2011 के अनुसार) प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व है

(क) 274

(ख) 382

(ग) 300

(घ) 364

उत्तर:

(ख) 382.

प्रश्न 8

भारत में विश्व की कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है?

(क) 17.5%

(ख) 20.6%

(ग) 12.4%

(घ) 18.8%

उत्तर:

(क) 17.5%.

प्रश्न 9

उत्तर प्रदेश में भारत की जनसंख्या निवास करती है

(क) 20.6%

(ख) 12.4%

(ग) 16.6%

(घ) 18.8%

उत्तर:

(ग) 16.6%.

प्रश्न 10

देश के किस महानगर में सबसे अधिक जनसंख्या है ?

(क) दिल्ली

(ख) मुम्बई

(ग) कोलकाता

(घ) चेन्नई

उत्तर:

(ख) मुम्बई।।

प्रश्न 11

नयी जनसंख्या नीति में किस वर्ष तक जनसंख्या को स्थिर करने का लक्ष्य रखा गया है?

(क) 2015 ई० तक

(ख) 2025 ई० तक

(ग) 2035 ई० तक

(घ) 2045 ई० तक

उत्तर:

(घ) 2045 ई० तक।

प्रश्न 12

जनसंख्या का घनत्व दर्शाता है [2014]

(क) पूँजी-भूमि अनुपात

(ख) भूमि-उत्पाद अनुपात

(ग) भूमि-श्रम अनुपात

(घ) व्यक्ति- भूमि अनुपात

उत्तर:

(घ) व्यक्ति-भूमि अनुपात।।

प्रश्न 13

भारत के जनसंख्या इतिहास में महान विभाजन वर्ष है [2002]

(क) 1901

(ख) 1921

(ग) 1931

(घ) 1951

उत्तर:

(ख) 1921

प्रश्न 14

निम्नलिखित में से कौन-सा कथन 2011 की जनगणना के अनुसार सही है?

(क) भारत में लिंगानुपात घट रहा है।

(ख) भारत में लिंगानुपात स्थिर रहा है।

(ग) भारत में लिंगानुपात बढ़ा है।

(घ) भारत में लिंगानुपात के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

उत्तर:

(ग) भारत में लिंगानुपात बढ़ा है।

प्रश्न 15

निम्न में से किस दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर अधिकतम रही?

(क) 1961-1971

(ख) 1971-1981

(ग) 1981-1991

(घ) 1991-2001

उत्तर:

(क) 1961-1971

प्रश्न 16

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा किस वर्ष की गयी थी? [2007, 08, 10, 11, 14, 15, 16]

(क) 1999

(ख) 2000

(ग) 2001

(घ) 2002

उत्तर:

(ख) 2000

प्रश्न 17

सन् 2001 की जनसंख्या के अनुसार 1991-2001 के मध्य जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि कितनी थी ? [2008]

(क) 2.5%

(ख) 2.2%

(ग) 2.1%

(घ) 1.9%

उत्तर:

(क) 2.5%

प्रश्न 18

भारत में परिवार-नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारम्भ किया गया था? [2018, 14]

(क) 1949 में

(ख) 1952 में

(ग) 1972 से

(घ) 1977 से

उत्तर:

(ख) 1952 में।

प्रश्न 19

निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन हुआ? [2010]

(क) 1998

(ख) 2000

(ग) 2001

(घ) 2002

उत्तर:

(ख) 2000

प्रश्न 20

राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है [2012, 14]

(क) भारत का राष्ट्रपति

(ख) भारत का उपराष्ट्रपति

(ग) भारत का प्रधानमंत्री

(घ) भारत का स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मन्त्री

उत्तर:

(घ) भारत का स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मन्त्री।

प्रश्न 21

भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक है? [2013, 16]

(क) केरल

(ख) पंजाब

(ग) राजस्थान

(घ) हिमाचल प्रदेश

उत्तर:

(क) केरल।

प्रश्न 22

2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? [2014]

(क) 1.00%

(ख) 1.50%

(ग) 1.64%

(घ) 1.92%

उत्तर:

(ग) 1.64%.

प्रश्न 23

2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितनी जनसंख्या है? [2014, 15]

(क) 100 करोड़

(ख) 105 करोड़

(ग) 121 करोड़

(घ) 122 करोड़

उत्तर:

(ग) 121 करोड़।

प्रश्न 24

भारत में जनगणना की जाती है, प्रत्येक [2015]

(क) 5 वर्ष में

(ख) 8 वर्ष में

(ग) 10 वर्ष में

(घ) 20 वर्ष में

उत्तर:

(ग) 10 वर्ष में।

We hope the UP Board Solutions for Class 12 Economics Chapter 19 Development of Indian Population (भारतीय जनशक्ति का विकास) help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 12 Economics Chapter 19 Development of Indian Population (भारतीय जनशक्ति का विकास), drop a comment below and we will get back to you at the earliest.