UP Board Solutions for Class 12 Geography Chapter 26 Disaster Management (आपदा प्रबन्धन) are part of UP Board Solutions for Class 12 Geography. Here we have given UP Board Solutions for Class 12 Geography Chapter 26 Disaster Management (आपदा प्रबन्धन).

| Board | UP Board |

| Textbook | NCERT |

| Class | Class 12 |

| Subject | Geography |

| Chapter | Chapter 26 |

| Chapter Name | Disaster Management (आपदा प्रबन्धन) |

| Number of Questions Solved | 30 |

| Category | UP Board Solutions |

UP Board Solutions for Class 12 Geography Chapter 26 Disaster Management (आपदा प्रबन्धन)

विस्तृत उतरीय प्रश्न

प्रश्न 1

आपदा प्रबन्धन से आप क्या समझते हैं ? कौन-कौन सी संस्थाएँ इस कार्य में संलग्न हैं?

या

भारत में आपदा प्रबन्धन की विवेचना कीजिए। [2015]

या

आपदा प्रबन्धन का उद्देश्य बताइए। [2016]

उत्तर

आपदा प्रबन्धन

Disaster Management

प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम को कम करने अर्थात् उनके प्रबन्धन के तीन पक्ष हैं –

- आपदाग्रस्त लोगों को तत्काल राहत पहुँचाना

- प्रकोपों तथा आपदाओं की भविष्यवाणी करना तथा

- प्राकृतिक प्रकोपों से सामंजस्य स्थापित करना।

आपदाग्रस्त लोगों को राहत पहुँचाने के लिए निम्नलिखित उपाय आवश्यक हैं –

(1) आपदा की प्रकृति तथा परिमाण का वास्तविक चित्र उपलब्ध होना चाहिए। प्रायः मीडिया की रिपोर्ट घटनाओं का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा भ्रमपूर्ण तथ्य प्रस्तुत करती है। (यद्यपि ऐसा जान-बूझकर नहीं किया जाता है, पर्यवेक्षक या विश्लेषणकर्ता के व्यक्तिगत मत के कारण ऐसा होता है) अतएव, अन्तर्राष्ट्रीय समुदायों को सम्बन्धित सरकार से जानकारी हासिल करनी चाहिए।

(2) निवारक तथा राहत कार्यों को अपनाने के पूर्व प्राथमिकताएँ निश्चित कर लेनी चाहिए। उदाहरणार्थ–राहत कार्य घने आबाद क्षेत्रों में सर्वप्रथम करने चाहिए। बचाव के विशिष्ट उपकरण, मशीनें, पम्प, तकनीशियन आदि तुरन्त आपदाग्रस्त क्षेत्रों में भेजने चाहिए। दवाएँ तथा औषधियाँ भी उपलब्ध करानी चाहिए।

(3) विदेशी सहायता सरकार के निवेदन पर ही आवश्यकतानुसार भेजनी चाहिए अन्यथा आपदाग्रस्त क्षेत्र में अनावश्यक सामग्री सम्बन्धी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तथा समस्याएँ अधिक जटिल हो जाती हैं।

(4) प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन में शोध तथा भविष्यवाणी का बहुत महत्त्व है। प्राकृतिक आपदाओं की पूर्वसूचना ( भविष्यवाणी) किसी प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त क्षेत्र में आपदा की आवृत्ति, पुनरावृत्ति के अन्तराल, परिमाण, घटनाओं के विस्तार आदि के इतिहास के अध्ययन के आधार पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, बड़े भूस्खलन के पूर्व किसी क्षेत्र में पदार्थ का मन्द सर्पण लम्बे समय तर्क होता रहता है; किसी विस्फोटक ज्वालामुखी उद्गार के पूर्व धरातल में साधारण उभार पैदा होता है। तथा स्थानीय रूप से भूकम्पन होने लगता है। नदी बेसिन के संग्राहक क्षेत्र में वर्षा की मात्रा तथा तीव्रता के आधार पर सम्भावित बाढ़ की स्थिति की भविष्यवाणी सम्भव है। स्रोतों के निकट उष्ण कटिबन्धीय चक्रवातों तथा स्थानीय तूफानों एवं उनके गमन मार्गों का अध्ययन आवश्यक है।

(5) प्राकृतिक प्रकोपों एवं आपदाओं का मानचित्रण करना, मॉनीटर करना तथा पर्यावरणीय दशाओं में वैश्विक परिवर्तनों का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए वैश्विक, प्रादेशिक एवं स्थानीय स्तरों पर आपदा-प्रवण क्षेत्रों का गहरा अध्ययन आवश्यक होता है। इण्टरनेशनल काउन्सिल ऑफ साइण्टिफिक यूनियन (ICSU) तथा अन्य संगठनों ने मानवीय क्रियाओं तथा प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले पर्यावरणीय परिवर्तनों की क्रियाविधि, मॉनीटरिंग तथा उन्हें कम करने सम्बन्धी अनेक शोधकार्य प्रारम्भ किये हैं। आपदा-शोध तथा आपदा कम करने सम्बन्धी कुछ महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम निम्नलिखित हैं –

(i) SCOPE-ICSU ने साइण्टिफिक कमेटी ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरन्मेण्ट नामक समिति की स्थापना 1969 में की, जिसका उद्देश्य सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों के लिए पर्यावरण पर मानवीय प्रभावों तथा पर्यावरणीय समस्याओं सम्बन्धी घटनाओं की समझ में वृद्धि करना है। SCOPE यूनाइटेड नेशन्स के एनवायरन्मेण्ट कार्यक्रम (UNEP), यूनेस्को के मानव एवं बायोस्फियर कार्यक्रम (MAB) तथा WMO के वर्ल्ड क्लाइमेट प्रोग्राम (wCP) की भी सहायता करता है।

(ii) IGBP– ICSU ने अक्टूबर, 1988 में स्टॉकहोम (स्वीडन) में इण्टरनेशनल जिओस्फियरबायोस्फियर कार्यक्रम (IGBP) या ग्लोबल चेंज कार्यक्रम (GCP) भूमण्डलीय पर्यावरण सम्बन्धी मुद्दों का अध्ययन करने के लिए प्रारम्भ किया।

यह कार्यक्रम भौतिक पर्यावरण के अन्तक्रियात्मक प्रक्रमों के अध्ययन पर बल देता है। ये अध्ययन उपग्रह दूर संवेदी तकनीकों, पर्यावरणीय मॉनीटरिंग तथा भौगोलिक सूचना तन्त्रों (GIS) पर आधारित हैं।

(iii) HDGC – सामाजिक वैज्ञानिकों ने ‘ह्युमन डाइमेन्शन ऑफ ग्लोबल चेंज’ (HDGC) नामक एक समानान्तर शोध कार्य चालू किया है। यह कार्यक्रम GNU, ISSC तथा IFIAS जैसे संगठनों से सहायता तथा वित्त प्राप्त करता है।

(iv) IDNDR-UNO ने 1990-2000 के लिए IDNDR (International Decade for Natural Disaster Reduction) कार्यक्रम प्रारम्भ किया जिसका उद्देश्य विश्व की प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं का अध्ययन करना तथा मानव समाज पर उसके घातक प्रभावों को कम करना था। इसके अन्तर्गत भूकम्प, ज्वालामुखी उद्गार, भू-स्खलन, सूनामी, बाहें, तूफान, वनाग्नि, टिड्डी-प्रकोप तथा सूखा जैसे प्रक्रम सम्मिलित हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित सम्मिलित हैं –

- प्रत्येक देश में प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित करने की क्षमता में सुधार करना।

- प्राकृतिक आपदाओं को कम करने सम्बन्धी जानकारी बढ़ाने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकसित करना।

- प्राकृतिक आपदाओं के आकलन, भविष्यवाणी, रोकने तथा कम करने की दिशा में वर्तमान तथा नयी सूचनाओं का संग्रह करना।

- अनेक विधियों तथा प्रदर्शन परियोजनाओं के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं के आकलन, भविष्यवाणी, रोकने तथा कम करने के उपाय करना।

(6) प्राकृतिक प्रकोपों को कम करने हेतु आपदा शोध में निम्नलिखित सम्मिलित हैं –

- प्राकृतिक प्रकोप एवं आपदा के कारकों तथा क्रियाविधि का अध्ययन।

- प्राकृतिक प्रकोपों तथा आपदा के विभाव (सम्भावना) का वर्गीकरण एवं पहचान करना तथा आँकड़ा-आधार तैयार करना जिसमें पारितन्त्र के भौतिक तथा सांस्कृतिक घटकों, परिवहन एवं संचार साधनों, भोजन, जल एवं स्वास्थ्य सुविधाओं, प्रशासनिक सुविधाओं आदि का मानचित्रण करना सम्मिलित है। प्राकृतिक आपदा शोध को महत्त्वपूर्ण पक्ष दूर संवेदन, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक तकनीकों से धरातलीय जोखिम के क्षेत्रों की पहचान करना है।

(7) आपदा कम करने के कार्यक्रम में आपदा सम्बन्धी शिक्षा की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका है। इस शिक्षा का आधार व्यापक होना चाहिए तथा यह वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, नीति एवं निश्चयकर्ताओं तथा जनसाधारण तक जनसंचार के माध्यमों (समाचार-पत्र, रेडियो, टेलीविजन, पोस्टरों, डॉक्यूमेण्ट्री फिल्मों आदि) द्वारा पहुँचनी चाहिए। अधिकांश देशों में जनता को आने वाली आपदा की सूचना देने का उत्तरदायित्व सरकार का होता है। अतएव शोधकर्ताओं एवं वैज्ञानिकों को निश्चयकर्ताओं (प्रशासकों एवं राजनीतिज्ञों) को निम्नलिखित उपायों द्वारा शिक्षित करने की आवश्यकता है –

- निश्चयकर्ताओं तथा सामान्य जनता को प्राकृतिक प्रकोपों एवं आपदाओं के प्रति सचेत करना। तथा उन्हें स्थिति का सामना करने के लिए प्रशिक्षित करना।

- समय से पहले ही संम्भावित आपदा की सूचना देना।

- जोखिम तथा संवेदनशीलता के मानचित्र उपलब्ध कराना।

- लोगों को आपदाओं से बचने के लिए निर्माण कार्य में सुधार करने के लिए प्रेरित करना।

- आपदा कम करने की तकनीकों की व्याख्या करना।

(8) भौगोलिक सूचना तन्त्र (GIS) तथा हवाई सर्वेक्षणों द्वारा प्राकृतिक आपदा में कमी तथा प्रबन्धन कार्यक्रमों में सहायता मिल सकती है।

(9) जनता को प्राकृतिक आपदाओं के साथ सामंजस्य करने की आवश्यकता है, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं –

- प्राकृतिक संकटों एवं आपदाओं के प्रति व्यक्तियों, समाज एवं संस्थाओं के बोध (Perception) एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन।

- प्राकृतिक संकटों एवं आपदाओं के प्रति चेतना में वृद्धि।

- प्राकृतिक संकटों एवं आपदाओं की समय से पूर्व चेतावनी का प्रावधान।

- भूमि उपयोग नियोजन (उदाहरणार्थ-आपदा प्रवण क्षेत्रों की पहचान तथा सीमांकन एवं लोगों को ऐसे क्षेत्रों में बसने के लिए हतोत्साहित करना)।

- सुरक्षा बीमा योजनाओं द्वारा जीवन एवं सम्पत्ति की हानि के मुआवजे का प्रावधान करना, जिससे समय रहते लोग अपने घर, गाँव, नगर आदि छोड़ने के लिए तैयार रहें।

- आपदा से निपटने की तैयारी का प्रावधान।

प्रश्न 2

भूकम्प से आप क्या समझते हैं? भूकम्प के कारण व इसके हानिकारक प्रभावों की विवेचना कीजिए।

या

किसी एक प्राकृतिक आपदा व इससे प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। [2011]

या

भूकम्प को प्राकृतिक आपदा क्यों कहा जाता है? [2014]

या

भूकम्प के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। [2014]

या

भारत में भूकम्प एवं भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों की समस्याओं का वर्णन कीजिए। [2014]

उत्तर

भूकम्प (Earthquake)

भूकम्प का सामान्य अर्थ ‘भूमि का कॉपना या हिलना है जो पृथ्वी के अन्तराल की तापीय दशाओं के कारण उत्पन्न विवर्तनिक शक्तियों (Tectonic forces) के कारण घटित होता है। भूमि का कम्पन सामान्य से लेकर तीव्रतम हो सकता है जिससे इमारतें ढह जाती हैं तथा धरातल पर दरारें उत्पन्न हो जाती हैं।

भूकम्प की उत्पत्ति धरातल के नीचे किसी बिन्दु से होती है जिसे उत्पत्ति केन्द्र (Focus) कहते हैं। इस बिन्दु से ऊर्जा की तीव्र लहरें उत्पन्न होकर पृथ्वी के धरातल पर पहुँचती हैं। ऊर्जा की तीव्रता को ‘रिक्टर मापक’ (Richter Scale) द्वारा नापा जाता है। यह मापक 0 से 9 के मध्य होता है। सन् 1934 में बिहार (भारत) के भूकम्प का माप रिक्टर मापक पर 8.4 था, जबकि सन् 1964 में अलास्का (संयुक्त राज्य अमेरिका) के भूकम्प का माप 8.4 से 8.6 तक था। ये दोनों भूकम्प विश्व के उग्रतम भूकम्पों में गिने जाते हैं।

भूकम्प की तीव्रता मापने का एक अन्य पैमाना या मापेक ‘मरकेली मापक’ (Mercalli Scale) भी है, किन्तु रिक्टर मापक अधिक प्रचलित है।

भूकम्प के कारण

Causes of Earthquake

भूकम्प पृथ्वी की सतह पर किसी भी मात्रा में अव्यवस्था या असन्तुलन के कारण उत्पन्न होते हैं। यह असन्तुलन अनेक कारणों से सम्भव है; जैसे-ज्वालामुखी उद्गार, भ्रंशन एवं वलन, मानवनिर्मित जलाशयों का जलीय भार तथा प्लेट विवर्तनिकी। इन सभी कारणों में से प्लेट विवर्तनिक सिद्धान्त (Plate tectonic theory) भूकम्पों की उत्पत्ति की सर्वोत्तम व्याख्या करता है। इस सिद्धान्त के अनुसार भूपटल ठोस तथा गतिशील दृढ़ प्लेटों से निर्मित है। इन्हीं प्लेटों के किनारों पर सभी विवर्तनिक घटनाएँ होती हैं। कम गहराई पर उत्पन्न होने वाले भूकम्प प्लेटों के रचनात्मक किनारों के सहारे पैदा होते हैं, जबकि अधिक गहराई पर स्थित उत्पत्ति केन्द्र वाले भूकम्प विनाशात्मक प्लेट किनारों के सहारे उत्पन्न होते हैं। विनाशात्मक प्लेट किनारे वे होते हैं जो दो प्लेटों के परस्पर निकट आने पर टकराते हैं। यही कारण है कि विश्व के सर्वाधिक भूकम्प अग्निवलय (Ring of Fire) या परि-प्रशान्त पेटी के सहारे तथा मध्य महाद्वीपीय पेटी (आलप्स-हिमालय पर्वतश्रृंखला) के सहारे उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार, कैलीफोर्निया (संयुक्त राज्य अमेरिका) में संरक्षी प्लेट किनारों के सहारे उत्पन्न रूपान्तरित भ्रंशों के स्थान पर भी भयंकर भूकम्प आते हैं।

भारत में हिमालय तथा उसकी तलहटी में आने वाले भूकम्पों की व्याख्या प्लेट विवर्तनिकी के सन्दर्भ में की जा सकती है। एशियाई प्लेट दक्षिण की ओर गतिशील है, जबकि भारतीय प्लेट उत्तर की ओर खिसक रही है। अतएव भारतीय प्लेट एशियाई प्लेट के नीचे क्षेपित हो रही है। इन दोनों प्लेटों के परस्पर टकराने से वलन या भ्रंशन क्रियाएँ होती हैं जिनसे हिमालय की ऊँचाई निरन्तर बढ़ रही है। इससे भू-सन्तुलन बिगड़ता रहता है, जो इस क्षेत्र में भूकम्पों की आवृत्ति का कारण है।

भूकम्पों के हानिकारक प्रभाव

Hazardous Effects of Earthquakes

भूकम्पों की तीव्रता का निर्धारण रिक्टर मापक की अपेक्षा मानव-जीवन तथा सम्पत्ति पर भूकम्पों से होने वाले हानिकारक प्रभावों के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि रिक्टर मापक पर उच्च तीव्रता वाला भूकम्प हानिकारक है। भूकम्प तभी विनाशकारी होता है जब वह सघन आबाद क्षेत्र में आता है। कभी-कभी रिक्टर मापक पर साधारण तीव्रता वाले भूकम्प भी भयंकर विनाशकारी होते हैं। भूकम्प के प्रत्यक्ष एवं परोक्ष प्रभावों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं –

(1) ढालों की अस्थिरता एवं भूस्खलन – पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ कमजोर संरचनाएँ पायी जाती है. वहाँ ढाल अस्थिर होते हैं जिससे भूस्खलन तथा शैल-पतन जैसी घटनाएँ बस्तियों तथा परिवहन मार्गों को हानि पहुँचाती हैं। सन् 1970 में पीरू तथा सन् 1989 में तत्कालीन सोवियत संघ के ताजिक गणतन्त्र में आये भूकम्पों से इसी प्रकार की क्षति हुई थी जिनमें युंगे (पीरू) तथा लेनिनाकन (ताजिक) नगर ध्वस्त हो गये।

(2) मानवकृत संरचनाओं को क्षति – इमारतें, सड़कें, रेलें, कारखाने, पुल, बाँध आदि संरचनाओं को भूकम्पों से भारी क्षति पहुँचती है। इस प्रकार मानव सम्पत्ति की हानि होती है। सन् 1934 में नेपाल-बिहार सीमा पर तथा पुनः सन् 1988 में बिहार के भूकम्प से 10,000 से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हो गये। सन् 1985 में मैक्सिको सिटी के भूकम्प से 40,000 इमारतें ढह गयीं तथा 50,000 अन्य मकान क्षतिग्रस्त हुए।

(3) नगरों तथा कस्बों को क्षति – घने आबाद नगर तथा कस्बे भूकम्प के विशेष शिकार होते हैं। उच्च तीव्रता वाले भूकम्पों से बड़ी इमारतें ध्वस्त हो जाती हैं तथा उनके निवासी मलबे में दबकर काल का ग्रास बन जाते हैं। पाइप लाइनें, बिजली एवं टेलीफोन के खम्भे व तार आदि भी नष्ट हो जाते हैं।

(4) जनजीवन की हानि – भूकम्पों की तीव्रता जीवन की क्षति द्वारा भी निर्धारित की जाती है। भारत के इतिहास में सबसे भीषण भूकम्प सन् 1737 में कोलकाता में आया, जिसमें 3 लाख व्यक्ति काल-कवलित हुए। सन् 1905 में कॉगड़ा के भूकम्प में 20 हजार व्यक्ति मारे गये। सन् 2001 में भुज के भूकम्प में 20,000 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी। विश्व के इतिहास में 1556 ई० में शेन शु (चीन) में 8,30,000 व्यक्तियों की जाने गयीं। पुन: सन् 1976 में तांगशान (चीन) में 7,50,000 व्यक्ति मृत हुए। सन् 1920 में कान्सू (चीन) में 1,80,000 व्यक्ति, 1927 ई० में नामशान (चीन) में 1,80,000 व्यक्ति सन् 1908 में मेसीना (इटली) में 1,60,000 व्यक्ति, 1923 ई० में टोकियो (जापान) में 1,63,000 व्यक्ति, सन् 1932 ई० में सगामी खाड़ी (जापान) में 2,50,000 व्यक्ति, सन् 1990 में उत्तरी ईरान में 50,000 व्यक्ति मारे गये। सन् 2004 में सुमात्रा में भूकम्प से उत्पन्न सूनामी लहरों के विध्वंसकारी प्रभाव से 3,50,000 लोग मारे गये। 2005 ई० में कश्मीर के भूकम्प में भारत तथा पाकिस्तान में लगभग 1 लाख लोगों की मृत्यु हो गयी।

(5) अग्निकाण्ड – तीव्र भूकम्पों के कारण होने वाले कम्पन से इमारतों तथा कारखानों में गैस सिलिण्डरों के उलटने तथा बिजली के नंगे तारों के मिलने आदि से आग लग जाती है। सन् 1923 में सगामी खाड़ी (जापान) में ऐसे ही अग्निकाण्ड से 38,000 व्यक्ति मारे गये। सन् 1906 में सैनफ्रान्सिस्को (संयुक्त राज्य अमेरिका) में भी भूकम्प से नगर के अनेक मार्गों में आग लग गयी।

(6) धरातल की विकृति – कभी-कभी भूकम्पों से धरातल पर दरारें पड़ती हैं तो कभी धरातल का अवतलन या उत्क्षेप हो जाता है। सन् 1819 के भूकम्प से सिन्धु नदी के मुहाने (पाकिस्तान) पर 4,500 वर्ग किमी क्षेत्र का अवतलन हो गया जो सदा के लिए समुद्र में डूब गया। इसके साथ ही 80 किमी लम्बा तथा 26 किमी चौड़ा क्षेत्र निकटवर्ती भूमि से 3 मीटर ऊँचा उठ गया, जिसे ‘अल्लाह-बन्द’ कहा जाता है।

(7) बाढे – तीव्र भूकम्पीय लहरों से बाँधों के टूटने पर बाढ़े आती हैं। सन् 1971 में लॉस एंजिल्स (संयुक्त राज्य अमेरिका) नगर के उत्तर पश्चिम में भूकम्प के कारण सान फर्नाण्डो घाटी क्षेत्र में स्थित वॉन नार्मन बाँध में दरार पड़ने से ऐसी ही क्षति हुई थी। सन् 1950 में असम के भूकम्प में दिहांग नदी के मार्ग में भूस्खलन के कारण उत्पन्न अवरोध से भयंकर बाढ़ आयी।

(8) सूनामी – समुद्रों के अन्दर भूकम्प आने पर तीव्र सूनामी लहरें उत्पन्न होती हैं। सन् 1819 ई० में कच्छ क्षेत्र में सूनामी लहरों से भारी क्षति हुई। सन् 1755 में लिस्बन (पुर्तगाल) में सूनामी लहरों के कारण 30 हजार से 60 हजार लोग मृत्यु का ग्रास बने। दिसम्बर, 2004 ई० में सुमात्रा के निकट भूकम्प उत्पन्न होने पर सूनामी लहरों का प्रकोप श्रीलंका तथा तमिलनाडु तट (भारत) तक देखा गया।

प्रश्न 3

बाढ़ नियन्त्रण के उपायों पर प्रकाश डालिए। [2011]

या

भारत में बाढ़ नियन्त्रण एवं बाढ़ प्रबन्धन हेतु उपाय सुझाइए। [2014]

उत्तर

बाहें एक प्राकृतिक परिघटना हैं तथा इससे पूर्णतः मुक्ति सम्भव नहीं है, किन्तु इसके प्रभाव को मनुष्य अपनी तकनीकी क्षमता द्वारा अवश्य कम कर सकता है। बाढ़ नियन्त्रण के निम्नलिखित उपाय सम्भव हैं –

(1) प्रथम तथा सबसे महत्त्वपूर्ण उपाय वर्षा की तीव्रता तथा उससे उत्पन्न धरातलीय भार को नियन्त्रित करना है। मनुष्य वर्षा की तीव्रता को तो कम नहीं कर सकता है, किन्तु धरातलीय वाह (वाही जल) को नदियों तक पहुँचने पर देरी अवश्य कर सकता है। यह उपाय बाढ़ों के लिए कुख्यात नदियों के जल संग्राहक पर्वतीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण द्वारा सम्भव है। वृक्षारोपण द्वारा जल के धरातल के नीचे रिसाव को प्रोत्साहन मिलता है जिससे वाही जल की मात्रा कुछ सीमा तक कम हो जाती है। वृक्षारोपण से मृदा अपरदन में भी कमी आती है तथा नदियों में अवसादों की मात्रा कम होती है। अवसादन में कमी होने पर नदियों में जल बहाने की क्षमता बढ़ जाती है। इस प्रकार बाढ़ों की आवृत्ति तथा परिमाण में कमी की जा सकती है।

(2) घुमावदार मार्ग से होकर बहने पर नदियों में जल बहने की क्षमता में कमी आती है। इसके लिए नदियों के मार्गों को कुछ स्थानों पर सीधा करना उपयुक्त रहता है। यह कार्य मोड़ों को कृत्रिम रूप से काटकर किया जा सकता है, किन्तु यह उपाय बहुत व्ययपूर्ण है। दूसरे, विसर्पण (Meandering) एक प्राकृतिक प्रक्रम है, नदी अन्यत्र विसर्प बना लेगी। वैसे यह उपाय निचली मिसीसिपी में ग्रीनविले (संयुक्त राज्य अमेरिका) के निकट सन् 1933 से 1936 में अपनाया गया, जिसके तहत नदी का मार्ग 530 किमी से घटाकर 185 किमी कर दिया गया।

(3) नदी में बाढ़ आने के समय जल के परिमाण को अनेक इंजीनियरी उपायों द्वारा; जैसे-भण्डारण जलाशय बनाकर, कम किया जा सकता है। ये बाँध बाढ़ के अतिरिक्त जल को संचित कर लेते हैं। इसे जल की सिंचाई में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। यदि जलाशयों के साथ बाँध भी बना दिया जाता है तो इससे जलविद्युत उत्पादन में भी सफलता मिलती है। ऐसे उपाय सन् 1913 में ओह्यो राज्य (संयुक्त राज्य अमेरिका) में मियामी नदी पर किये गये थे जो बहुत प्रभावी एवं लोकप्रिय सिद्ध हुए। सन् 1933 के पूर्व टैनेसी नदी बेसिन भी बाढ़ों के लिए कुख्यात था, किन्तु सन् 1933 में टैनेसी घाटी प्राधिकरण द्वारा अनेक बाँध तथा जलाशय बनाकर इस समस्या का निदान सम्भव हुआ। वही टैनेसी बेसिन अब एक स्वर्ग बन गया है। टैनेसी घाटी परियोजना से प्रेरित होकर भारत में भी दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गयी तथा दामोदर नदी तथा इसकी सहायकों पर चार बड़े बाँध एवं जलाशय बनाये गये। इसी प्रकार तापी नदी पर उकई बाँध एवं जलाशय के निर्माण से नदी की निचली घाटी तथा सूरत नगर को बाढ़ के प्रकोप से बचा लिया गया है।

(4) तटबन्ध, बाँध तथा दीवारें बनाकर भी बाढ़ के जल को संकीर्ण धारा के रूप में रोका जा सकता है। ये दीवारें मिट्टी, पत्थर या कंकरीट की हो सकती हैं। दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ आदि अनेक नगरों में इस प्रकार के उपाय किये गये हैं। चीन तथा भारत में कृत्रिम कगारों का निर्माण बहुत प्राचीन काल से प्रचलित रहा है। कोसी (बिहार) तथा महानन्दा नदियों पर भी बाढ़ नियन्त्रण हेतु इसी प्रकार के उपाय किये गये हैं।

(5) सन् 1954 में केन्द्रीय बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड के गठन तथा राज्य स्तर पर बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड की स्थापना भी बाढ़ नियन्त्रण में लाभकारी रही है। भारत में बाढ़ की भविष्यवाणी तथा पूर्व चेतावनी की प्रणाली सन् 1959 में दिल्ली में बाढ़ की स्थिति मॉनीटर करने हेतु प्रारम्भ की गयी। तत्पश्चात् देश भर में प्रमुख नदी बेसिनों में बाढ़ की दशाओं को मॉनीटर करने हेतु एक नेटवर्क बनाया गया। बाढ़ की भविष्यवाणी के ये केन्द्र वर्षा सम्बन्धी, डिस्चार्ज दर आदि आँकड़े एकत्रित करते हैं तथा अपने अधिकार क्षेत्र के निवासियों को विशिष्ट नदी बेसिन के सन्दर्भ में बाढ़ की पूर्व चेतावनी देते हैं।

प्रश्न 4

सूखे के प्रभाव एवं नियन्त्रण के उपायों का वर्णन कीजिए।

उत्तर

सूखे के प्रभाव

Effects of Droughts

सूखा जैवमण्डलीय पारितन्त्र के सभी जीवन-रूपों को प्रभावित करता है। जल की किसी भी प्रकार की कमी पेड़-पौधों एवं प्राणियों को प्रभावित करती है। लम्बी अवधि तक सूखा पड़ने पर अनेक प्रकार के पारिस्थितिकीय, आर्थिक, जनांकिकीय एवं राजनीतिक प्रभाव पड़ते हैं।

(1) निरन्तर कई वर्षों तक सूखा पड़ने पर किसी प्रदेश के प्राकृतिक पारितन्त्र के जैविक घटक में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे पेड़-पौधे एवं प्राणी हैं जो अतिशय सूखा सहन नहीं कर सकते। अनेक प्राणी अन्यत्र स्थानान्तरित हो जाते हैं तब किसी विशेष प्राणी प्रजाति की जनसंख्या में कमी आ जाती है। कुछ प्राणी भूख से मर जाते हैं। भोजन के लिए स्पर्धा बढ़ने पर कमज़ोर प्राणी लुप्त होने लगते हैं।

(2) कृषि उत्पादन में कमी होने पर पशु पदार्थों के उत्पादन में भी कमी हो जाती है।

(3) सूखाग्रस्त क्षेत्रों से लोगों का पलायन होने लगता है। गुजरात, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में ऐसी स्थिति प्राय: देखने को मिलती हैं।

(4) सूखाग्रस्त निर्धन देशों को खाद्यान्नों के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे अनेक बार राजनीतिक समस्याएँ भी उत्पन्न हो जाती हैं। उदाहरणार्थ-अफ्रीका की सहेल प्रदेश’ (सहारा मरुस्थल के दक्षिण तथा सवाना प्रदेश के उत्तर में स्थित प्रदेश जो पश्चिमी अफ्रीका से लेकर पूर्व में इथोपिया तक विस्तृत है) एक शुष्क प्रदेश है जहाँ बंजारे पशुचारक तथा कृषक अल्प वर्षाकाल में प्राप्त वर्षा पर निर्भर करते हैं। यहाँ के निवासी पेयजल के लिए भूमिगत जल पर निर्भर हैं। निरन्तर सूखा पड़ने पर भूमिगत जल का स्तर गिर जाता है तथा पेयजल की भारी कमी हो जाती है। इस प्रदेश में 1968-1975 तक निरन्तर सूखा पड़ा जो 1971-1974 के मध्य विकट हो गया, तब यहाँ के निवासियों को अपने घर, मवेशी आदि छोड़कर नगरों के निकट लगाये गये विशिष्ट कैम्पों में रहना पड़ा। विश्व के अनेक देशों में खाद्यान्नों की सहायता भेजी, फिर भी हजारों लोग भुखमरी का शिकार हो गये। अकेले इथोपिया में ही 50,000 लोग भूख, कुपोषण एवं रोगों से मुत्यु का ग्रास बन गये। सम्पूर्ण रुहेल प्रदेश में 5 मिलियन मवेशी भी मर गये। पुनः 1992-93 में इथोपिया में भीषण अकाल पड़ा, जिसमें 30 लाख लोग मारे गये।

ऑस्ट्रेलिया में भी सूखा बहुत सामान्य प्राकृतिक परिघटना है। इनकी पुनरावृत्ति तथा व्यापकता भी अधिक़ है। देश का सबसे बुरा सूखा 1895-1902 के दौरान पड़ा था। इसके बाद भी अनेक बार सूखा पड़ा जिसके दुष्प्रभाव पशु (भेड़ों) तथा कृषि उत्पादन पर पड़े।

भारत भी प्रायः सूखे की चपेट में रहता है। देश के 67 जिले निरन्तर सूखे से ग्रस्त रहते हैं, जहाँ देश की 12% जनसंख्या निवास करती है तथा 25% शस्य भूमि विद्यमान है। प्रमुख सूखाग्रस्त क्षेत्र का विस्तार राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश तथा दक्षिणी उत्तर प्रदेश राज्यों में है। द्वितीय सूखा-प्रवण प्रदेश पश्चिमी घाटों के वृष्टिछाया प्रदेश में चतुर्भुजाकार क्षेत्र के रूप में स्थित है। इसके अन्तर्गत दक्षिण-पश्चिमी आन्ध्र प्रदेश, पूर्वी कर्नाटक, दक्षिण-पश्चिमी महाराष्ट्र सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त तिरुनेलवेली, कोयम्बटूर (तमिलनाडु), पलामू (बिहार), पुरुलिया (बंगाल), कालाहण्डी (ओडिशा) आदि जिले भी सूखा प्रवण हैं। 1899 में भारत का भीषणतम अकाल ‘छप्पन का अकाल पड़ा था, जिसकी पुनरावृत्ति 1917 में हुई। इन दोनों अकालों में लाखों लोग मारे गये।

सूखा नियन्त्रण के उपाय

Drought Control Measures

बाढ़ों की भाँति सूखे की चेतावनी देना सम्भव नहीं है, यद्यपि कम्प्यूटर के आधार पर विभिन्न जलवायवीय एवं मौसमी प्राचलों के अध्ययन से आगामी वर्षों की वर्षा का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। वायु की नमी तथा वर्षण की मात्रा को वृक्षारोपण द्वारा बढ़ाया जा सकता है। सूखे से निपटने के लिए अधिकांश देशों में प्रचलित व्यवस्था यही है कि सूखाग्रस्त लोगों को राहत दी जाये। इसके अतिरिक्त सूखे को कम करने के कुछ दीर्घकालीन उपाय भी करने चाहिए। इन उपायों में वृक्षारोपण, शुष्क कृषि तकनीकों का प्रयोग, मरुस्थलीकरण रोकना, जल संरक्षण की योजनाएँ बनाना, बागवानी तथा चरागाहों का विकास, सूखा-प्रवण क्षेत्रों के कार्यक्रमों को अपनाना, जलाशयों तथा कुओं का निर्माण आदि सम्मिलित हैं।

प्रश्न 5

जनजीवन को प्रभावित करने वाली भारत की प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं का वर्णन कीजिए। [2016]

उत्तर

विस्तृत उत्तरीय प्रश्न संख्या 1, 2, 3 व 4 का अध्ययन करें।

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1

पर्यावरण संकट एवं आपदा क्या है ? आपदा का वर्गीकरण कीजिए।

या

प्राकृतिक आपदाएँ किसे कहते हैं ? [2009, 11]

उत्तर

वे घटनाएँ अथवा दुर्घटनाएँ जो प्राकृतिक प्रक्रमों या मानवीय कारणों से उत्पन्न होती हैं, चरम घटनाएँ (Extreme events) कहलाती हैं। ऐसी घटनाएँ अपवाद-रूप में उत्पन्न होती हैं तथा प्राकृतिक पर्यावरण के प्रक्रमों को उग्र कर देती हैं जो मानव-समाज के लिए आपदा बन जाते हैं; उदाहरणार्थ-पृथ्वी की विवर्तनिक संचलनों के कारण भूकम्प या ज्वालामुखी विस्फोट होना, निरन्तर सूखा पड़ना या आकस्मिक रूप से बाढ़ आना, ऐसी ही प्राकृतिक आपदाएँ हैं।

पर्यावरणीय संकट की परिभाषा ऐसी चरम घटनाओं (प्राकृतिक या मानवकृत) के रूप में दी जा सकती है, जो सहने की सीमा से परे होती हैं तथा सम्पत्ति एवं जनजीवन का विनाश उत्पन्न करती हैं।

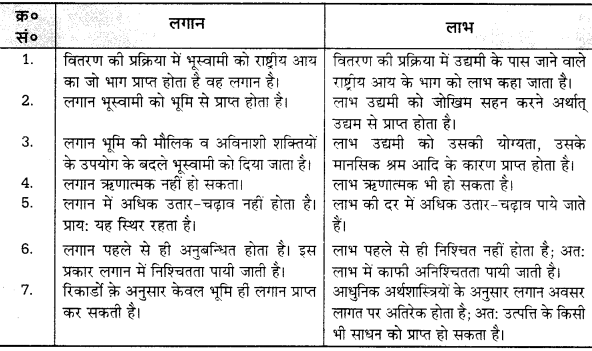

आपदा वर्गीकरण – उत्पत्ति के कारणों के आधार पर आपदाओं को दो वर्गों में रखा जाता है –

- प्राकृतिक आपदाएँ तथा

- मानवजनित आपदाएँ।

प्रश्न 2

प्राकृतिक तथा मानवीय आपदाओं का वर्णन कीजिए। [2014]

उत्तर

प्राकृतिक तथा मानव-जनित आपदाओं का वर्गीकरण

Classification of Natural and Man-made Disasters

प्रश्न 3

ज्वालामुखी उद्गारों के हानिकारक प्रभाव लिखिए।

उत्तर

ज्वालामुखी उद्गारों के हानिकारक प्रभाव-जवालामुखी उद्गार निम्नलिखित विधियों से मानव-जीवन तथा सम्पत्ति को भारी हानि पहुँचाते हैं –

(1) उष्ण लावा के प्रवाह से, (2) ज्वालामुखी पदार्थों के पतन से, (3) इमारत, कारखाने, सड़कें, रेले, विमान पत्तन, बाँध, पुल, जलाशय आदि मानवीय संरचनाओं की क्षति द्वारा, (4) अग्निकाण्ड द्वारा, (5) बाढ़ों तथा (6) जलवायु परिवर्तनों द्वारा।

(1) उष्ण तथा तरल लावा की विशाल राशि तीव्र गति से प्रवाहित होते हुए मानवीय संरचनाओं को ढक लेती है, जीव-जन्तु तथा सभी लोग मारे जाते हैं, फार्म तथा चरागाह नष्ट हो जाते हैं, नदियों के म तथा झीलें अवरुद्ध हो जाती हैं तथा वन जलकर नष्ट हो जाते हैं। हवाई द्वीप पर मोना लोको ज्वालामुखी के उद्गार से 53 किमी दूर तक लावा का प्रवाह हुआ था। आइसलैण्ड में लाकी ज्वालामुखी प्रवाहं से भी बड़ी मात्रा में लावा निकलकर सम्पूर्ण द्वीप पर फैल गया था। माउण्ट पीली तथा सेण्ट हेलेन्स के उद्गार भी ऐसे ही क्षतिकारी थे।

(2) ज्वालामुखी विस्फोट से अपखण्डित पदार्थ, धुआँ, धूल, राख आदि पदार्थ बाहर निकलकर भूमि को ढक लेते हैं जिससे खड़ी फसलें, वनस्पतियाँ, इमारतें आदि नष्ट हो जाती हैं। विषैली गैसें भी मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं तथा अम्ल वर्षा का कारण बनती हैं।

(3) सभी प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार मानव-जीवन को भारी हानि पहुँचाते हैं। विस्फोटक उद्गार होने पर लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचने का समय ही नहीं मिल पाता है। मार्टिनीक द्वीप पर माउण्टे पीली के आकस्मिक उद्गार (1902) से समस्त सेण्ट पियरे नगर तथा उसके 28,000 निवासी मारे गये, केवल दो व्यक्ति शेष बचे। सन् 1985 में कोलम्बिया के नेवादो डेल रुइज ज्वालामुखी के उद्गार से लगभग 23,000 व्यक्ति काले-कवलित हो गये। सन् 1980 में वाशिंगटन राज्य (संयुक्त राज्य अमेरिका) के माउण्ट सेण्ट हेलेन्स के भयंकर उद्गार से 2 बिलियन डॉलर की सम्पत्ति नष्ट हो गयी।

(4) ज्वालामुखी उद्गारों से भारी मात्रा में धूल तथा राख बाहर निकलकर आकाश में व्याप्त हो जाती हैं जिससे प्रादेशिक तथा वैश्विक स्तर पर मौसमी एवं जलवायवीय परिवर्तन होते हैं। ज्वालामुखी उद्गारों से नि:सृत धूल समताप मण्डल में एकत्रित होकर पृथ्वी पर आने वाली सौर्थिक ऊर्जा की मात्रा को कम कर देती है, जिससे तापमानों में कमी आ जाती है। क्राकाटोआ ज्वालामुखी उद्गार (1883) के ऐसे ही प्रभाव सामने आये। 1783 में आयरलैण्ड के लाकी उद्गार से भी तापमानों का ह्रास हुआ।

(5) कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार ज्वालामुखी उद्गारों से नि:सृत धूल तथा राख से जीवों की कुछ प्रजातियों का सामूहिक विनाश (विलोप) हो जाता है। दकन लावा प्रवाह के दौरान ब्रिटेशस के अन्त तथा टर्शियरी के आरम्भ में भारत में प्राणियों की अनेक प्रजातियों का विलोप हो गया।

प्रश्न 4

उष्ण कटिबन्धीय चक्रवात कहाँ आते हैं ? विभिन्न चक्रवातों का वर्णन कीजिए।

या

उष्ण कटिबन्धीय चक्रवातों को किन-किन स्थानीय नामों से जाना जाता है ?

उत्तर

उष्ण कटिबन्धीय चक्रवात पृथ्वी ग्रह पर अत्यधिक शक्तिशाली, विनाशकारी एवं घातक वायुमण्डलीय तूफान हैं जिन्हें ग्लोब के विभिन्न भागों में भिन्न-भिन्न नामों से जाना जाता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर (मुख्यत: दक्षिण-पूर्वी संयुक्त राज्य) में ये हरीकेन’ कहलाते हैं, जबकि उत्तरी प्रशान्त महासागर (मुख्यत: चीन, जापान, फिलीपीन्स तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया) में ये ‘टाइफून’ कहलाते हैं। बांग्लादेश तथा भारत में इन्हें चक्रवात’ कहा जाता है तथा ऑस्ट्रेलिया में ‘विली विलीज’।

इन उष्ण कटिबन्धीय चक्रवातों की गति 180 से 400 किमी प्रति घण्टा तक होती है जिससे समुद्रों में उच्च ज्वारीय तरंगें पैदा होती हैं, भारी वर्षा होती है, समुद्रतल में असाधारण वृद्धि होती है तथा ये कई दिन (प्राय: एक सप्ताह) तक कायम रहते हैं। इन सबके सम्मिलित प्रभाव से प्रभावित क्षेत्र में भारी क्षति होती है, जनजीवन तथा सम्पत्ति की अपार हानि होती है। इन चक्रवातों के इतिहास के अध्ययन से इनकी विभीषिका का अनुमान लगाया जा सकता है।

(1) चक्रवात (Cyclone) – ये भारत के पूर्वी तट एवं बांग्लादेश के दक्षिणी तटवर्ती भागों में आते हैं। इतिहास में सबसे भयंकर चक्रवात बांग्लादेश में 1970 में आया, जिसमें 3 लाख व्यक्ति मृत्यु के ग्रास बने। अधिकांश लोगों की मृत्यु स्थल पर 20 फीट ऊँची समुद्री लहरों में डूबने से हुई। बांग्लादेश की सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, 2 लाख लोग मारे गये, 50 हजार से 1 लाख व्यक्ति लापता हो गये, 3 लाख मवेशी मारे गये, 40 हजार घर बरबाद हो गये तथा 63 मिलियन डॉलर की फसलें क्षतिग्रस्त हो गयीं।

भारत में पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के तटवर्ती भाग विशेष रूप से उष्ण कटिबन्धीय चक्रवातों से क्षतिग्रस्त होते हैं। सन् 1737 में पूर्वी तट पर आये चक्रवात से 3 लाख लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। इसी प्रकार सन् 1977 (55,000 मृत्यु), 1864 (50,000 मृत्यु) के चक्रवात भी । विनाशकारी थे। सन् 1977 में आन्ध्र तट पर चक्रवाती लहरों ने 55,000 लोगों के प्राण ले लिये। बीस लाख – लोगों के घर बरबाद हो गये तथा 12,00,000 हेक्टेयर भूमि पर फसलें नष्ट हो गयीं।

सन् 1990 में आन्ध्र तट पर 1977 की अपेक्षा 25 गुना तीव्र तथा विनाशकारी चक्रवात आया, जिसमें लोगों की मृत्यु तो अधिक नहीं हुई किन्तु 30 लाख लोग बुरी तरह प्रभावित हुए, 3 लाख लोग बेघरबार हो गये, 90,000 मवेशी मर गये तथा १ 1,000 करोड़ की सम्पत्ति नष्ट हो गयी। इस चक्रवात से तमिलनाडु तट भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। सन् 1999 में ओडिशा के सुपर साइक्लोन ने राज्य में भारी तबाही मचायी। इसी वर्ष कच्छ क्षेत्र में भी चक्रवातों से काँदला बन्दरगाह एवं तटवर्ती क्षेत्रों में 15,000 व्यक्ति मारे गये। सम्पत्ति की भी अपार हानि हुई।

(2) हरीकेन (Hurricane) – संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी तथा दक्षिण-पूर्वी -क्ट्रीय राज्य (लूसियाना, टेक्सास, अलाबामा तथा फ्लोरिडा) हरीकेनों से सर्वाधिक क्षतिग्रस्त होते हैं। सन् 1990 में गाल्वेस्टन (टेक्सास) में हरीकेन से 6,000 लोग मारे गये तथा 3,000 मकान नष्ट हो गये। सितम्बर, 2005 में संयुक्त राज्य में कैटरिना हरीकेन से न्यूऑर्लियन्स नगर के 1,000 लोग मारे गये। हरीकेन रीटा उतना विध्वंसकारी सिद्ध नहीं हुआ। हरीकेन विल्मा मैक्सिको में तथा हरीकेन ओटाने निकारागुआ तट पर प्रहार किया।

(3) ऑस्ट्रेलिया के डार्विन नगर में सन् 1974 में ट्रेसी चक्रवात से यद्यपि मात्र 49 व्यक्ति मृत हुए किन्तु इस नगर की 80% इमारतें नष्ट हो गयीं। जल वितरण, विद्युत व्यवस्था, परिवहन तथा संचार तन्त्र अस्त- व्यस्त हो गये। तेज पवनों तथा मूसलाधार वर्षा से यह विध्वंस हुआ।

(4) स्थानीय तूफान (Local storms) – दक्षिणी तथा पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के टॉरनेडो तथा थण्डरस्टॉर्म स्थानीय तूफान हैं जो छोटे किन्तु अत्यन्त विनाशकारी होते हैं। इनसे प्रतिवर्ष अनुमानतः 150 मृत्यु तथा 10 मिलियन डॉलर की सम्पत्ति नष्ट होती है। वर्जीनिया, उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना, जॉर्जिया, अलाबामा, मिसीसिपी, टेनेसी ओह्यो तथा केण्टुकी राज्य इनसे विशेषतः प्रभावित होते हैं।

(5) टाइफून (Typhoon) – ये तूफान पूर्वी एशियाई तट को प्रभावित करते हैं। इनसे 1881 में चीन में 3 लाख व्यक्ति तथा 1923 में जापान में 2,50,000 व्यक्ति मृत्यु का ग्रास बने।

प्रश्न 5

टिप्पणी लिखिए–रासायनिक दुर्घटनाएँ।

उत्तर

रासायनिक दुर्घटनाएँ (Chemical Accidents) – विषैली गैसों के रिसाव से पर्यावरण दूषित हो जाता है तथा उस क्षेत्र के निवासियों के स्वास्थ्य एवं जीवन के लिए गम्भीर संकट पैदा हो जाता है। दिसम्बर, 1984 में भोपाल (मध्य प्रदेश) में यूनियन कार्बाइड के कारखाने से विषैली मिथाइल आइसो-सायनाइड के स्टोरेज टैंक से रिसाव की घटना भारतीय इतिहास की बड़ी मानवीय दुर्घटनाओं में से है। इस गैस के तेजी से रिसाव से 3,598 लोगों की जाने चली गयीं तथा हजारों पशु तथा असंख्य सूक्ष्म जीव मारे गये। गैर-राजनीतिक स्रोतों के अनुसार, मृतकों की संख्या 5,000 से अधिक थी। इस गैस के रिसाव से आसपास का वायुमण्डल तथा जलराशियाँ भी प्रदूषित हो गयीं। गैस रिसाव के प्रभाव से लगभग 50% गर्भवती स्त्रियों को गर्भपात हो गया। दस हजार लोग हमेशा के लिए पंगु हो गए तथा 30,000 लोग आंशिक रूप से पंगु हो गए। डेढ़ लाख लोगों को हल्की-फुल्की असमर्थता पैदा हो गयी। इसी प्रकार सन् 1986 में पूर्ववर्ती सोवियत संघ के चनबिल परमाणु संयन्त्र में से रिसाव की दुर्घटना से सैकड़ों लोग मृत्यु का ग्रास बने।

सन् 1945 में द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी नगरों पर परमाणु बमों के प्रहार से मानवता की जो अपूरणीय क्षति हुई, जिसकी विभीषिका आज भी याद है, मानवकृत आपदाओं में सबसे भयंकर घटना है। यही नहीं, आज भी अनेक देश जैव-रासायनिक शस्त्रों का निर्माण कर रहे हैं, जो मानवता के लिए घातक सिद्ध होंगे।

प्रश्न 6

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए –

(i) भूस्खलन एवं एवलांश।

(ii) अग्निकाण्ड। (2011)

या

भू-स्खलन क्या है? [2013, 14]

उत्तर

(i) भूस्खलन एवं एवलांश – लोगों का ऐसा मानना है कि धरातल जिस पर हम रहते हैं, ठोस आधारशिला है, किन्तु इस मान्यता के विपरीत, पृथ्वी का धरातल अस्थिर है, अर्थात् यह ढाल से नीचे की ओर सरेक सकता है।

भूस्खलन एक प्राकृतिक परिघटना है जो भूगर्भिक कारणों से होती है, जिसमें मिट्टी तथा अपक्षयित शैल पत्थरों की, गुरुत्व की शक्ति से, ढाल से नीचे की ओर आकस्मिक गति होती है। अपक्षयित पदार्थ मुख्य धरातल से पृथक् होकर तेजी से ढाल पर लुढ़कने लगता है। यह 300 किमी प्रति घण्टा की गति से गिर सकता है। जब भूस्खलन विशाल शैलपिण्डों के रूप में होता है तो इसे शैल एवलांश कहा जाता है। स्विट्जरलैण्ड, नॉर्वे, कनाडा आदि देशों में तीव्र ढालों वाली घाटियों की तली में बसे गाँव प्रायः शिलापिण्डों के सरकने से नष्ट हो जाते हैं। भारत में भी जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड एवं उत्तर-पूर्वी राज्यों में प्रायः भूस्खलनों के समाचार मिलते रहते हैं। भूस्खलनों से सड़क परिवहन का बाधितं होना सामान्य परिघटना है। कभी-कभी छोटी नदियाँ भी भूस्खलनों से अवरुद्ध हो जाती हैं।

शिलाचूर्ण से मिश्रित हिम की विशाल राशि, जो भयंकर शोर के साथ पर्वतीय ढालों से नीचे की ओर गिरती है, एवलांश कहलाती है। एवलांश भी मानवीय बस्तियों को ध्वस्त कर देते हैं।

(ii) अग्निकाण्ड – अग्निकाण्ड प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों कारणों से होते हैं। प्राकृतिक कारणों में तड़ित (Lightening) या बिजली गिरना, वनाग्नि, (Forest-fire) तथा ज्वालामुखी उद्गार सम्मिलित हैं। मानवीय कारणों में असावधानी, बिजली का शॉर्ट सर्किट, गैस सिलिण्डर का फटना आदि सम्मिलित हैं। इन सभी कारणों से उत्पन्न अग्निकाण्डों में वनाग्नि तथा बिजली के शॉर्ट सर्किट द्वारा उत्पन्न अग्निकाण्ड सबसे महत्त्वपूर्ण हैं।

वनों में आग लगना एक सामान्य घटना है। यह वृक्षों की परस्पर रगड़ (जैसे—बाँस के वृक्ष), असावधानीवश भूमि पर जलती सिगरेट आदि फेंक देने अथवा कैम्प-फायर के दौरान होती है। इस प्रकार की आग से ऊँची लपटें तो नहीं निकलती हैं किन्तु धरातल पर पड़े हुए समस्त पदार्थ जलकर खाक हो जाते हैं। छोटी-मोटी झाड़ियाँ भी जल जाती हैं। सबसे विनाशकारी वितान-अग्नि (Crown-fire) होती है जिससे बड़े पैमाने पर विनाश होता है। ऐसे अग्निकाण्ड घने वनों में होते हैं। वनाग्नि के परिणाम दूरगामी होते हैं। इससे वन्य जीव-जन्तु व वनस्पतियाँ ही नहीं, समस्त पारिस्थितिकी प्रभावित होती है।

नगरों तथा बस्तियों में अग्निकाण्ड से जनजीवन तथा सम्पत्ति की बहुत हानि होती है। निर्धन लोगों की झुग्गी-झोंपड़ियों में आग लगना सहज बात होती है। नगरीय इमारतों में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगने की घटनाएँ होती हैं। मेलों तथा जलसों में भी शॉर्ट सर्किट से प्रायः आग लग जाती है। इस सन्दर्भ में सन् 1995 में डबबाली (जिला सिरसा, हरियाणा) में एक विद्यालय के वार्षिक जलसे में शॉर्ट सर्किट से उत्पन्न अग्निकाण्ड में 468 लोगों की जाने चली गयीं। 10 अप्रैल, 2006 को उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर के विक्टोरिया पार्क में आयोजित एक उपभोक्ता मेले में 50 से अधिक लोग अग्निकाण्ड में मृत हुए तथा 100 से अधिक गम्भीर रूप से घायल हो गये।

प्रश्न 7

सूनामी कैसे उत्पन्न होती है? [2013]

या

सूनामी किसे कहते हैं? [2014]

उत्तर

समुद्र में लहरें उठना एक सामान्य बात है तथा ये सदैव ही उठती रहती हैं, परन्तु कुछ स्थितियों में ये विकराल रूप ग्रहण कर लेती हैं तथा सम्बन्धित क्षेत्र के लिए भयंकर आपदा सिद्ध होती हैं। सामान्य समुद्री लहरें (Sea waves) कभी-कभी विनाशकारी रूप धारण कर लेती हैं। इनकी ऊँचाई 15 मीटर और कभी-कभी इससे भी अधिक तक होती है। ये तट के आस-पास की बस्तियों को तबाह कर देती हैं। ये लहरें मिनटों में ही तट तक पहुँच जाती हैं। जब ये लहरें उथले पानी में प्रवेश करती हैं, तो भयावह शक्ति के साथ तट से टकराकर कई मीटर ऊपर तक उठती हैं। तटवर्ती मैदानी इलाकों में इनकी रफ्तार 50 किमी प्रति घण्टा तक हो सकती है।

इन विनाशकारी समुद्री लहरों को ‘सूनामी’ कहा जाता है। सूनामी, जापानी भाषा का शब्द है, जो दो शब्दों ‘सू’ अर्थात् ‘बन्दरगाह और नामी’ अर्थात् ‘लहर से बना है। सूनामी लहरें अपनी भयावह शक्ति के द्वारा विशाल चट्टानों, नौकाओं तथा अन्य प्रकार के मलबे को भूमि पर कई मीटर अन्दर तक धकेल देती हैं। ये तटवर्ती इमारतों, वृक्षों आदि को नष्ट कर देती हैं। 26 दिसम्बर, 2004 को दक्षिण-पूर्व एशिया के 11 देशों में सूनामी’ द्वारा फैलाई गयी विनाशलीला से हम सब परिचित हैं।

प्रश्न 8

भारत में भूस्खलन को रोकने के किन्हीं दो उपायों को बताइए। (2015)

उत्तर

भूस्खलन एक प्राकृतिक आपदा है फिर भी मानव-क्रियाएँ इसके लिए उत्तरदायी हैं। इसके न्यूनीकरण की दो युक्तियाँ निम्नलिखित हैं –

(1) भूमि उपयोग – वनस्पतिविहीन ढलानों पर भूस्खलन का खतरा बना रहता है। अतः ऐसे स्थानों पर स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार वनस्पति उगाई जानी चाहिए। भू-वैज्ञानिक विशेषज्ञों के द्वारा सुझाये गये उपायों को अपनाकर, भूमि के उपयोग तथा स्थल की जाँच से ढलान को स्थिर बनाने वाली विधियों को अपनाकर भूस्खलन से होने वाली हानि को 95% से अधिक कम किया जा सकता है। जेल के प्राकृतिक प्रवाह में कभी भी बाधक नहीं बनना चाहिए।

(2) प्रतिधारण दीवारें – भूस्खलन को सीमित करने तथा मार्गों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए सड़कों के किनारों पर प्रतिधारण दीवारें तीव्र ढाल पर बनायी जानी चाहिए जिससे ऊँचे पर्वत से पत्थर सड़क पर गिर न जाएँ। रेल लाइनों के लिए प्रयोग की जाने वाली सुरंगों के पश्चात् काफी दूर तक प्रतिधारण दीवारों का निर्माण किया जाना चाहिए।

प्रश्न 9

भारत में सूखा प्रभावित क्षेत्रों की समस्याओं (दुष्प्रभावों का वर्णन कीजिए। [2010, 11, 13, 14]

उत्तर

भारत में सूखा प्रभावित क्षेत्रों की समस्याएँ

सूखा एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि इसका सीधा सम्बन्ध मानव की तीन आधारभूत आवश्यकताओं वायु, जल और भोजन से है। सूखे से मानव के सामने अनेक समस्याएँ उत्पन्न होने लगती हैं, ऐसी ही कुछ समस्याएँ निम्नलिखित हैं –

- सूखा पड़ने पर कृषि उपजे नष्ट होने लगती हैं, जिससे भोजन की कमी हो जाती है।

- सूखा पड़ने से पशुओं के लिए चारे की कमी हो जाती है, कभी-कभी चारे की कमी के कारण पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है।

- ग्रामों की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है, परन्तु सूखे के कारण कृषि नष्ट हो जाती है। इसलिए ग्रामों में किसान को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है।

- ग्रामों में कृषि पर आधारित रोजगारों की प्रधानता होती है परन्तु सूखे के कारण ग्रामों में रोजगार की कमी हो जाती है। इससे गाँव के लोगों की क्रयक्षमता कम हो जाती है जिसका प्रभाव सम्पूर्ण वाणिज्य व्यवस्था पर पड़ता है।

- लम्बी अवधि तक सूखा पड़ने पर दुर्भिक्ष (Famine) जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे भुखमरी के कारण व्यापक रूप में मानव एवं पशुओं की मृत्यु होने लगती है।

- सरकार को सूखे से निपटने के लिए विविध उपायों पर धन व्यय करना पड़ता है जिससे राष्ट्रीय बचत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा विकास कार्यों में धन की मात्रा में गिरावट आने लगती है।

- सूखा पड़ने पर उद्योगों के लिए कृषि आधारित कच्चे माल की कमी हो जाती है जिससे औद्योगिक उत्पादन में गिरावट के कारण कीमतें ऊँची हो जाती हैं।

- सूखे के कारण लोग अपने मूल स्थान से पलायन करने लगते हैं इसलिए अन्य क्षेत्रों में जनसंख्या असन्तुलन की समस्या उत्पन्न होने लगती है।

प्रश्न 10

भारत में सूखा प्रभावित किन्हीं दो क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। [2011]

उत्तर

भारत में सूखा संकट के आधार पर सूखा प्रभावित तीन प्रमुख क्षेत्र हैं –

(i) उच्च या प्रचण्ड सूखाग्रस्त क्षेत्र

(ii) मध्यम सूखाग्रस्त क्षेत्र

(iii) न्यून सूखाग्रस्त क्षेत्र। इनमें दो क्षेत्रों का उल्लेख इस प्रकार है –

(i) उच्च या प्रचण्ड सूखाग्रस्त क्षेत्र इस क्षेत्र में राजस्थान का मरुस्थलीय एवं अर्द्ध-मरुस्थलीय क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग प्रचण्ड सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र का विस्तार लगभग 6 लाख वर्ग किमी में हैं।

(ii) मध्यम सूखाग्रस्त क्षेत्र इसके अन्तर्गत महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु का पश्चिमी भाग सम्मिलित है। यह प्रदेश लगभग 300 किमी की चौड़ाई में पश्चिमी घाट के पूर्व में चतुर्भुजाकार रूप में फैला है।

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1

प्राकृतिक आपदा से क्या तात्पर्य है ? दो उदाहरण लिखिए।

उत्तर

वे घटनाएँ अथवा दुर्घटनाएँ जो प्राकृतिक प्रक्रमों या मानवीय कारणों से उत्पन्न होती हैं और जिनसे अपार जान-माल की हानि होती है, प्राकृतिक आपदा कहलाती है। उदाहरण-स्वरूप, भूकम्प तथा बाढ़ ऐसी ही प्राकृतिक आपदाएँ हैं।

प्रश्न 2

भूकम्प की तीव्रता किस प्रकार मापी जाती है ?

उत्तर

भूकम्प की तीव्रता रिक्टर पैमाने से मापी जाती है।

प्रश्न 3

विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी कहाँ स्थित हैं?

उत्तर

विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी विनाशकारी या अभिसारी प्लेट किनारों (Convergent margins) के सहारे स्थित हैं। अभिसारी प्लेट किनारे अग्निवलय के सहारे स्थित हैं।

प्रश्न 4

सूखा से क्या आशय है?

उत्तर

हॉब्स (Hobbs) के अनुसार, किसी विशेष समय में औसत वर्षा न होने की स्थिति को सूखा कहा जाता है।

प्रश्न 5

भारत के किन भागों में भयंकर सूखा पड़ता है?

या

उत्तर भारत के दो सूखाग्रस्त क्षेत्रों के नाम लिखिए। [2014]

उत्तर

राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, ओडिशा, दक्षिणी उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्र भारत के प्रमुख सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं।

प्रश्न 6

भारत में बाढ़ के किन्हीं दो कारणों की विवेचना कीजिए।

उत्तर

- तीव्र भूकम्पीय लहरों से बाँधों के टूटने पर।

- नदी के मार्ग में भूस्खलन के कारण उत्पन्न अवरोध से।

प्रश्न 7

प्राकृतिक आपदा के दो उदाहरण दीजिए। [2012]

उत्तर

- भूकम्प तथा

- सूखा पड़ना।

प्रश्न 8

आपदा प्रबन्धन से आप क्या समझते हैं? [2012, 13, 15, 16]

उत्तर

प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम को कम करने को आपदा प्रबन्धन कहते हैं।

प्रश्न 9

भारत में भूस्खलन से प्रभावित किन्हीं दो राज्यों के नाम लिखिए। [2012]

उत्तर

- जम्मू एवं कश्मीर तथा

- हिमाचल प्रदेश।

प्रश्न 10

भूस्खलन क्या है? [2016]

उत्तर

भूस्खलन एक प्राकृतिक घटना है जो भौगोलिक कारणों से होती है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न 1

भोपाल गैस रिसाव की दुर्घटना थी –

(क) प्राकृतिक

(ख) मानवीय

(ग) वायुमण्डलीय

(घ) आकस्मिक

उत्तर

(ख) मानवीय।

प्रश्न 2

भूस्खलन परिघटना है –

(क) भूगर्भिक

(ख) मानवीय

(ग) वायुमण्डलीय

(घ) आकाशीय

उत्तर

(क) भूगर्भिक।

![]()

प्रश्न 3

सूनामी की उत्पत्ति का सम्बन्ध है – [2011]

(क) भूकम्प से

(ख) ज्वालामुखी से

(ग) भूस्खलन से

(घ) बाढ़ से

उत्तर

(क) भूकम्प से।

प्रश्न 4

सर्वाधिक भूस्खलन होता है – [2015]

(क) पठारी क्षेत्र में

(ख) पर्वतीय क्षेत्र में

(ग) तटीय क्षेत्र में

(घ) तराई क्षेत्र में

उत्तर

(ख) पर्वतीय क्षेत्र में।

![]()

प्रश्न 5

निम्नलिखित में से कौन-सी मानवकृत आपदा है? [2016]

(क) निर्वनीकरण

(ख) बाढ़

(ग) भूस्खलन

(घ) ज्वालामुखी

उत्तर

(क) निर्वनीकरण।

We hope the UP Board Solutions for Class 12 Geography Chapter 26 Disaster Management (आपदा प्रबन्धन) help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 12 Geography Chapter 26 Disaster Management (आपदा प्रबन्धन), drop a comment below and we will get back to you at the earliest.