UP Board Class 12 Psychology Model Papers Paper 1 are part of UP Board Class 12 Psychology Model Papers. Here we have given UP Board Class 12 Psychology Model Papers Paper 1.

| Board |

UP Board |

| Textbook |

NCERT |

| Class |

Class 12 |

| Subject |

Psychology |

| Model Paper |

Paper 1 |

| Category |

UP Board Model Papers |

UP Board Class 12 Psychology Model Papers Paper 1

समय : 3 घण्टे 15 मिनट

पूर्णांक : 100

निर्देश प्रारम्भ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न-पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं।

नोट

- सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

- प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय प्रश्न है।

- प्रश्न संख्या 2 से 6 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न (एक वाक्य) हैं।

- प्रश्न संख्या 7 से 12 तक अतिलघु उत्तरीय प्रश्न हैं।

- प्रश्न संख्या 13 से 18 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखना है।

- प्रश्न संख्या 19 से 21 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका उत्तर लगभग 250 शब्दों में लिखना है।

- सभी प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं।

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न 1

(क) केन्द्रीय तन्त्रिका तन्त्र के अवयव हैं। [1]

(a) मस्तिष्क

(b) मेरुरज्जु या सुषुम्ना

(c) मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु

(d) मस्तिष्क एवं कपालीय तन्त्रिकाएँ

(ख) कोहलर के अनुसार, किसी समस्या का समाधान अचानक या एकाएक स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि [1]

(a) इसमें चिन्तन प्रक्रिया होती है।

(b) यह प्रयास एवं त्रुटि पर आधारित है।

(c) यह प्रबलन पर आधारित है।

(d) यह उद्दीपन-अनुक्रिया सम्बन्ध है।

(ग) स्मृति प्रक्रिया को सही क्रम है। [1]

(a) अधिगम → पहचान → धारण → पुनःस्मरण

(b) अधिकम → धारण → पुनःस्मरण → पहचान

(c) पहचान → अधिगम → धारण → पुनःस्मरण

(d) ‘पहचान → धारण → अधिगम → पुनःस्मरण

(घ) गणित में प्रयुक्त ‘+’ अथवा ‘x’ के चिह्न को चिन्तन के सन्दर्भ में कहते हैं। [1]

(a) प्रतिमा

(b) सम्प्रत्यय

(c) कल्पना

(d) प्रतीक ।

(ङ) एक व्यक्ति की वास्तविक आयु 30 वर्ष है तथा मानसिक आयु 25 वर्ष है। उसकी बुद्धि-लब्धि होगी। [1]

(a) 125

(b) 100

(c) 150

(d) 90

निश्चित उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 2

कान के दो प्रमुख कार्य क्या हैं? [1]

प्रश्न 3

अधिगम को प्रभावित करने वाले कोई दो प्रमुख सामाजिक कारक लिखिए। [1]

प्रश्न 4

फ्रायड के द्वारा प्रतिपादित ‘विस्मरण’ की परिभाषा लिखिए। [1]

प्रश्न 5

शारीरिक बनावट तथा स्वभाव के आधार पर शैल्डेन ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं।

प्रश्न 6

शाब्दिक परीक्षण के माध्यम से किन व्यक्तियों का परीक्षण नहीं हो सकता है? [1]

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 7

अधिगम के लिए तत्परता के विचार’ का क्या अर्थ है? [4]

प्रश्न 8

विस्मरण के किन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए? [4]

प्रश्न 9

पूर्वाग्रह निवारण में शिक्षा किस प्रकार सहायक है? [4]

प्रश्न 10

अधिगम अन्तरण से आप क्या समझते हैं?

प्रश्न 11

मानव निर्मित पर्यावरण से क्या अभिप्राय है?

प्रश्न 12

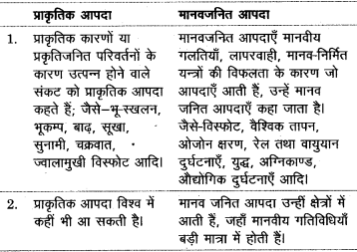

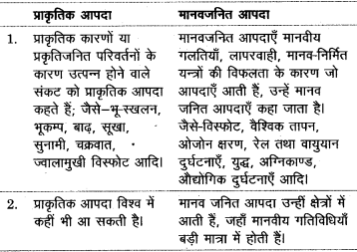

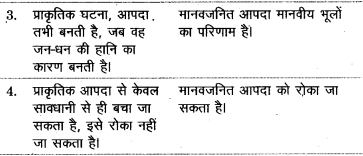

प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदा में सोदाहरण अन्तर स्पष्ट कीजिए।

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 13

स्वायत्त तन्त्रिका तन्त्र किस प्रकार आपातकालीन स्थितियों में कार्यव्यवहार करने में हमारी सहायता करता है? [6]

प्रश्न 14

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मानव व्यवहार एवं पर्यावरण के मध्य सम्बन्ध की व्याख्या कीजिए। [6]

प्रश्न 15

‘अधिगम पठार’ से क्या आशय हैं? [6]

प्रश्न 16

‘आदतों के प्रकार’ पर टिप्पणी लिखिए। [6]

प्रश्न 17

व्यक्तित्व मापन हेतु वाक्य-पूर्ति या कहानी-पूर्ति परीक्षण का संक्षिप्त परिचय दीजिए। [6]

प्रश्न 18

रूढ़ियुक्तियाँ क्या होती हैं? इसकी किन्हीं तीन विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। [6]

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 19

क्रियाप्रसूत अनुबन्धन द्वारा अधिगम प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। [10]

अथवा

प्राकृतिक आपदाओं के कारण मानव जीवन पर कौन-कौन से मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ते हैं? इसके प्रभाव के निराकरण सम्बन्धी उपायों का वर्णन कीजिए। [5 + 5]

प्रश्न 20

मनुष्यों में भाषा का अर्जन किस प्रकार होता है? [10]

अथवा

मनोवैज्ञानिक परीक्षण से आप क्या समझते हैं? एक अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण में कौन-कौन सी विशेषताएँ होनी चाहिए? [5 + 5]

प्रश्न 21

अनुबन्धन से क्या आशय है? प्राचीन अनुबन्धन सिद्धान्त का विस्तृत विवरण दीजिए।

अथवा

अन्तर्वैयक्तिक वातावरण के विषय में विस्तार से लिखिए। [5 + 3]

Solutions

उत्तर 1:

(क) (c), (ख) (a), (ग) (b), (घ) (b)

उत्तर 2:

कान के दो प्रमुख कार्य-सुनना एवं शरीर को सन्तुलित रखना हैं।

उत्तर 3:

अधिगम को प्रभावित करने वाले दो सामाजिक कारक-परिवेश तथा सीखने की तत्परता है।

उत्तर 4:

फ्रायड के अनुसार, “विस्मरण की क्रिया के द्वारा हम अपने दु:ख देने वाले अनुभवों को स्मृति से निकाल देते हैं।”

उत्तर 10:

अधिगम अन्तरण से तात्पर्य किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का उपयोग किसी अन्य विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में करना होता है। अधिगम अन्तरण या सीखने के अंन्तरण को प्रशिक्षण अन्तरण अथवा प्रशिक्षण स्थानान्तरण भी कहा जाता है।

उत्तर 11:

प्राकृतिक पर्यावरण में मनुष्य प्रविधि या तकनीकी विकास की सहायता से संशोधन करता है और उसे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाता रहा है। उदाहरण के लिए, वह घास के मैदानों में भूमि को जोतकर खेती पशुपालन करता है, जंगलों को साफ करता है, सड़कें, नहरें, रेलमार्ग, आदि बनाता है, पर्वतों को काटकर सुरंग आदि निकालता है, नई बस्तियाँ बसाता है तथा भूगर्भ से खनिज सम्पति निकालकर अनेक उपकरण एवं अन्य अस्त्रशस्त्र, यन्त्र आदि बनाता है और प्राकृतिक शक्तियों का विभिन्न प्रकार से शोषण कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इन सबके फलस्वरूप वह एक नए पर्यावरण को जन्म देता है। इसे ही मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं।

उत्तर 12:

उत्तर 13:

परिधीय तन्त्रिका तन्त्र का वह भाग, जो आंतरांगों की क्रियाओं का नियमन एवं नियन्त्रण करता है, स्वायत्त तन्त्रिका तन्त्र कहलाता है। यह तन्त्र अरेखित पेशियों, हृदय पेशियों तथा ग्रन्थियों की क्रियाओं को नियन्त्रित करता है। इस तन्त्र के नियमन को केन्द्र निमस्तिष्क बल्कुट, हाइपोथैलेमस एवं मेड्यूला में स्थित होता है। यह अनुकम्पी तन्त्रिका तन्त्र तथा परानुकम्पी तन्त्रिका तन्त्र का बना होता है, जो एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। आपातकालीन स्थितियों में अनुकम्पी तन्त्रिका तन्त्र हृदय स्पन्दन दर एवं श्वसन दर बढ़ाकर शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा उपलब्ध करता है, जिससे मानव आपातकालीन स्थिति का सामना कर सके। इसके बाद स्थिति निपट जाने पर परानुकम्पी तन्त्र हृदय स्पन्दन दर एवं श्वसन दर को सामान्य बनाता है।

उत्तर 16:

आदत किसी प्राणी के उस व्यवहार को कहते हैं, जो बिना अधिक सोच

के बार-बार दोहराया जाए। आदतों को सात प्रकार में बाँटा गया है।

- यान्त्रिक आदतें-रोजमर्रा की गतिविधियाँ।

- नाड़ी मण्डल सम्बन्धी आदतें-व्यक्ति में संवेगात्मक असन्तुलन का होना।

- शारीरिक इच्छा सम्बन्धी आदतें – व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है।

- विचार सम्बन्धी आदतें – व्यक्ति के ज्ञान और उसकी रुचियों से सम्बन्धित।

- भाषा सम्बन्धी आदतें-शिक्षक के गलत उच्चारण से बच्चे भी गलत ही बोलना सीखते हैं।

- भावना सम्बन्धी आदतें-व्यक्ति भावपूर्ण व्यवहार करता है।

- नैतिक आदतें-व्यक्ति में नैतिकता के विकास से है।

उत्तर 17:

व्यक्तित्व मापन हेतु वाक्य-पूर्ति परीक्षण या कहानी पूर्ति विधि के प्रतिपादक पाईन व टेंडलर है। वाक्य पूर्ति विधि व्यक्तित्व परीक्षण के पूर्ति प्रविधि का उदाहरण है, इसमें व्यक्ति को कुछ अधूरी कहानी, वाक्य कार्टून या अन्य उद्दीपक दे दिए जाते है। व्यक्ति को इन अधूरे वाक्य, कार्टून या उद्दीपक को अपनी ओर से पूर्ण करना होता है। व्यक्तित्व मापन की इस विधि के द्वारा किसी व्यक्ति के गुणों या विशेषताओं को दूसरे तुलनीय व्यक्तियों के साथ तुलना करके मापा या मूल्यांकन किया जाता है।

उत्तर 18:

रूढ़ियुक्ति एक गलत वर्गीकरण करने की धारणा है, जिसके साथ पसन्द-नापसन्द, स्वीकृति-अस्वीकृति की कोई सबल संवेगात्मक भावनाएँ जुड़ी होती है। इसकी तीन विशेषताएँ निम्नलिखित हैं।

- ये समूह-तनाव का मूल कारण होता है।

- इसके अन्तर्गत परम्परागत रूप से चली आ रही गलत अवधारणाओं को भी सत्य मान लिया जाता है।

- इसमें व्यक्ति के अन्य समूहों के बारे में कई अवधारणाएँ भावात्मक रूप से जुड़ी होती हैं।

उत्तर 19:

क्रियाप्रसूत अनुबन्धन का सिद्धान्त स्किनर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम का सिद्धान्त एक उद्दीपक-अनुक्रिया सिद्धान्त है। उनके अनुसार, अधिगम की व्याख्या करने के लिए कोई जटिल सिद्धान्त की आवश्यकता नहीं होती है और न ही उसकी व्याख्या करने के लिए दैहिक चरों की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि उनके सिद्धान्त को ‘रिक्त-प्राणी सिद्धान्त या उपागम’ भी कहा गया है। उन्होंने अधिगम की व्याख्या करने के लिए मापनीय व्यवहार तथा उद्दीपकों के बीच कार्यात्मक विश्लेषण पर अधिक बल दिया गया है।

स्किनर ने अधिगम की व्याख्या अनेक सैद्धान्तिक सम्प्रत्ययों के माध्यम से की है। उनमें से क्रियाप्रसूत अनुबन्धन भी स्किनर ने क्रियाप्रसूत अनुबन्धन के नियम की व्याख्या करते हुए कहा है कि “क्रियाप्रसूत अनुक्रिया के बाद जब पुनर्बलित उद्दीपक को दिया जाता है तो इससे उसकी शक्ति बढ़ जाती है।” यहाँ स्किनर के इस नियम में व्यवहार तथा उसके परिणाम पर बल दिया गया है। सबसे बढ़कर क्रियाप्रसूत अनुबन्धन के लिए यह परमावश्यक है कि प्राणी इस प्रकार से अनुक्रिया करे कि उससे पुनर्बलित उद्दीपक की प्राप्ति हो सके। स्पष्टतः क्रियाप्रसूत अनुबन्धन में सापेक्ष पुनर्बलन पर बल डाला जाता है।

स्किनर ने अपना अधिकांश प्रारम्भिक प्रयोग चूहों पर एक विशेष जाँच कक्ष में किया और उसका नाम क्रियाप्रसूत अनुबन्धन कक्ष रखा गया। हालाँकि बाद में स्किनर के शिष्यों ने अपने गुरु के सम्मान में इस कक्ष का नामकरण स्किनर बॉक्स कर दिया। इस बॉक्स में एक जाली फर्श, रोशनी, एक लीवर तथा एक भोजन कप होता है। इसमें चूहे की लीवर दबाने की अनुक्रिया सिखाई जाती है। हालाँकि बाद में स्किनर ने कई प्रयोग कबूतर बॉक्स में भी किए। स्किनर बॉक्स में स्किनर ने पशु के व्यवहार को रिकॉर्ड करने के लिए एक विशेष प्रकार की प्रविधि को अपनाया, जिसे संचयी रिकॉर्डिंग कहते हैं। इस विधि में चूहे द्वारा किए गए व्यवहार को एक आलेख पर रिकॉर्ड किया जाता है, जहाँ X-अक्ष पर समय, जबकि Y-अक्ष पर अनुक्रिया की कुल संख्या अंकित रहती है।

अथवा

प्राकृतिक आपदाओं का अर्थ व स्वरूप

प्राकृतिक आपदाएँ ऐसी आपदाएँ होती हैं, जो किसी क्षेत्र विशेष में उत्पन्न होकर मानव जीवन को गम्भीर रूप से प्रभावित करती हैं। ये आपदाएँ प्राकृतिक रूप से कभी भी घटित हो सकती हैं। ये अल्पकालीन आपदाएँ होती हैं, जिनका प्रभाव दीर्घकाल तक रहता है। ये मानवीय जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। इस प्रकार की आपदाओं के अन्तर्गत भूकम्प, ज्वालामुखी, सुनामी, चक्रवात, बाढ़, वर्षी, आँधी, सूखा, दावानल (वनों की आग) आदि आती हैं। पारकर के अनुसार, “प्राकृतिक आपदा में घटित होने के एक माह बाद तक प्रभावित व्यक्तियों में से अधिक व्यक्ति मनोवैज्ञानिक समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं। इसकी निम्नलिखित विशेषताएँ हैं।

- यह अल्पकालिक होती है।

- इसका व्यापक प्रभाव होता है।

- इसकी भविष्यवाणी असम्भव है।

- इसमें तीव्र प्रतिबलन होता है।

- यह अनियन्त्रित आपदा है।

आपदाओं के कारण पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव

आपदाओं के कारण पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव निम्नलिखित हैं।

1. मानसिक विकार का उत्पन्न होना प्राकृतिक आपदाएँ जब आतीं हैं, तब इससे जन-धन की बड़ी मात्रा में क्षति होती है, जिससे लोग परेशान हो जाते हैं। इस आपदा से मनुष्य में चिड़चिड़ापन, तनावग्रस्त, कुण्ठा आदि उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति का मानसिक सन्तुलन बिगड़ जाता है और मानसिक विकार से प्रभावित हो जाता है।

2. व्यवहार में अस्थिरता का आना आपदा की घटना से व्यक्ति संचार सेवा आदि से बाधित हो जाती है, इतना ही नहीं भूकम्प जैसी घटनाओं एवं बाढ़ तथा सूखा की प्रवृत्ति से मनुष्यों में निराशाहीनता की प्रवृत्ति बढ़ती है। इससे व्यवहार में अस्थिरता व डर का वातावरण पैदा हो जाती है।

3. मानसिक विकास का अवरुद्ध होना प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं का मानव तथा अन्य जीवों के साथ एवं जन-धन पर प्रभाव पड़ता है। इससे व्यक्ति का आर्थिक विकास प्रभावित होता है। इस आर्थिक विकास की क्षति से मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति को करने में सफल नहीं होने की स्थिति में व्यक्ति में आक्रमकता के साथ-साथ मानसिक विकास अवरुद्ध होने लगता है। जिसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव दीर्घकालिक देखने को मिलता है।

आपदा के मनोवैज्ञानिक प्रभाव के निराकरण के उपाय

आपदा के मनोवैज्ञानिक प्रभाव के निराकरण हेतु प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं।

1. जैविक चिकित्सा को अपनाना आपदा की हानि से उत्पन्न मनोवैज्ञानिक विकारों के उपचार हेतु प्राकृतिक जड़ी-बूटियों एवं अन्य प्राकृतिक तत्त्वों का सहारा लिया जाना चाहिए साथ ही प्राकृतिक घटनाओं की उत्पन्न स्थिति व बचाव का प्रसार किया जाना चाहिए। इस प्रकार जैविक चिकित्सा के माध्यम से मानसिक सन्तुलन को बनाकर मनोवैज्ञानिक प्रभाव का निराकरण किया जा सकता है।

2. योग का सहारा लेना मनोवैज्ञानिक विकार के प्रभाव के लिए निजात पाने हेतु योग का सहारा लिया जाना चाहिए। जिससे मानसिक स्थिरता, निराशाहीनता, भय की प्रवृत्ति आदि पर नियन्त्रण सम्भव होता है और व्यक्ति में प्राकृतिक आपदाओं से घबराने की प्रवृत्ति कम हो जाती है।

3. संज्ञानात्मक चिकित्सा का सहारा लेना इसके माध्यम से भी व्यक्ति को विभिन्न मनोवैज्ञानिक प्रयोगों के माध्यम से मनुष्य के मानसिक विकार को सन्तुलित करने का अभ्यास कराया जाता है। जिससे व्यक्ति में आत्मबल को बढ़ावा मिलता है तथा मानसिक मजबूती प्राप्त होती है। अतः ऐसे उपायों को अपनाया जाना चाहिए।

उत्तर 20:

भाषा अर्जन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा मानव भाषा को ग्रहण करने एवं समझने की क्षमता अर्जित करता है तथा बातचीत करने के लिए शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग करता है। भाषा का आरम्भ मानव के जन्म के साथ ही हो जाता है। विभिन्न कौशल जैसे बोलना, सुनना, पढ़ना लिखना, समझना को पूरा करते हुए व्यक्ति भाषा में निपुणता प्राप्त करता है। व्यक्ति में भाषा अर्जन के सन्दर्भ में अर्जन प्रक्रिया एवं उसकी प्रकृति का महत्त्वपूर्ण स्थान है। भाषा अर्जन की प्रमुख युक्तियाँ निम्नलिखित है।

- सहजता

- अनुकरण

- अभिव्यक्ति की व्यग्रता

- अभ्यास

- बारम्बारता एवं संक्षिप्तता

सहजता में व्यक्ति भाषाई प्रयोगों को सुनता और ग्रहण करता है। इसके अतिरिक्त अनुकरण के दौरान तीन पक्ष महत्त्वपूर्ण होते हैं।

- बालक जब नए व्याकरणिक रूप सुनता है, तो वह उनका अनायास अनुकरण करता है तथा सहज अभ्यास से वह उसे अपने व्यवहार में शामिल कर लेता है, जिसे पहले वह सरलता से तथा बाद में जटिलता से ग्रहण करता है।

- भाषा अर्जन में अभ्यास की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है जिससे बालक परिवार में माता-पिता तथा अन्य सदस्यों के बीच शिशु । भाषाई प्रयोगों को सहज रूप से दोहराता है।

- भाषा अर्जन में भाषाई प्रयोगों की बारम्बारता बालक के भाषाई विकास में सहायक है, जिसमें बालक जिन रूपों को बार-बार सुनता है, उन्हें जल्दी सीख लेता है। भाषा अर्जन में अधिगम प्रक्रिया का विशेष महत्त्व है जिसमें अभ्यनुकूलन, अनुकरण, प्रयत्न एवं त्रुटि तथा अन्तर्दृष्टि का स्थान महत्त्वपूर्ण होता है।

सामान्यतः कहा जा सकता है कि, भाषा अनुकरण की वस्तु है तथा निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसे उपरोक्त माध्यम से अर्जित किया जा सकता है, जिसमें परिवार, समाज, विद्यालय आपसी वातावरण के माध्यम से सीखता है।

उत्तर 21:

अन्तर्वैयक्तिक का आशय

अन्तर्वैयक्तिक का आशय एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति में पाए जाने वाले कौशल प्रवृत्ति। इससे व्यक्ति की अन्तर्वैयक्तिक प्रवृत्ति की भी पहचान होती है। इसमें अन्तर्वैयक्तिक आकर्षण एवं महत्त्वपूर्ण प्रवृत्ति होती है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति की पसन्द, सकारात्मक प्रवृत्ति, स्नेह; मित्रता अथवा प्रेम की भावना विकसित होती है। इस सन्दर्भ में फील्डमैन के अनुसार, “अन्तर्वैयक्तिक आकर्षण सामाजिक मनोविज्ञान का वह क्षेत्र है, जो इस बात का अध्ययन करता है, कि किस प्रकार सामाजिक सम्बन्ध बनाने तथा कायम रखते हैं और एक-दूसरे के प्रति पसन्द विकसित करते हैं।’

अन्तर्वैयक्तिक के पारिस्थितिक निर्धारक

प्रयोगात्मक अध्ययन से यह आशय है कि व्यक्तियों के अन्तर्वैयक्तिक विकास के सन्दर्भ में व्यक्तियों के बीच आकर्षण, अन्तर्वैयक्तिक समानता तथा अन्तः क्रिया की परिस्थिति स्थानगत के रूप में प्रभावित करती है। इसे निम्नलिखित रूपों में देखा जाता सकता है।

1. आकर्षण तथा अन्तर पारस्परिक दूरी इससे यह तात्पर्य है कि दो व्यक्तियों के मध्य आकर्षण होता है। इससे व्यक्ति अनेक परिस्थितियों में अन्तःक्रिया करते हैं तथा एक दूसरे के निकट आने का प्रयास करते हैं। इससे भी अन्तर्वैयक्तिक वातावरण के रूप में देखा जा सकता है। हेश्का तथा नेल्सन नामक मनोवैज्ञानिकों ने इस सन्दर्भ हेतु युवाओं पर प्रयोग किया। यह भी अन्तर्वैयक्तिक प्रवृत्ति

को प्रदर्शित करता है।

2. संस्कृति तथा उपसंस्कृति का प्रभाव व्यक्ति के स्थानगत व्यवहारों में सांस्कृतिक भिन्नता के क्षेत्र में अनुसन्धान का प्रारम्भ मानव विज्ञानी एडवर्ड टी-हॉल के कार्यों से हुआ। जिन्होंने बताया कि व्यक्ति भिन्न-भिन्न संस्कृति के लोगों में भिन्नता पाई जाती है। एडवर्ड ने बताया कि विभिन्न संस्कृति के लोगों में भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि उनमें अनुभव की कमी होती है। इसी प्रकार अन्तर्वैयक्तिक वातावरण के रूप में संस्कृति को देखा जा सकता है।

3. आयु सम्बन्धी भिन्नता व्यक्ति के अन्तर्वैयक्तिक वातावरण के रूप में आयु सम्बन्धी स्थिति को भी देखा जा सकता है, क्योंकि वैयक्तिक विकास में आयु का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। इससे व्यक्ति में सोचने की प्रवृत्ति, तुकों का ज्ञान, अनुभव तथा सीखने की प्रवृत्ति आदि को बढ़ावा मिलता है, जिससे व्यक्ति को अन्तर्वैयक्तिक विकास को बढ़ावा मिलता है और दूसरे से भिन्न अपनी कौशलता को प्रदर्शित करता है।

4. व्यक्तित्व तथ मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों का प्रभाव व्यक्ति में निहित व्यक्तित्व का गुण दूसरे व्यक्ति से भिन्न प्रदर्शित करता है। यह भी अन्तर्वैयक्तिक विकास को बढ़ाने में सहायक होता है। इसी प्रकार मनोवैज्ञानिक विकृतियों का प्रभाव भी अन्तर्वैयक्तिक विकास में महत्वपूर्ण साबित होता है। इस सन्दर्भ में आल्टमैन तथा विन्सेल के तथ्यों को देखा जा सकता है, जिसमें उन्होंने बताया है कि व्यक्ति को अपने ऊपर नियन्त्रण अन्तर्वैयक्तिक दूरी को प्रभावित करता है। इतना ही नहीं व्यक्ति की समझता की उनकी अन्तर्वैयक्तिक दूरी को प्रभावित कर सकती है।

निष्कर्ष इस प्रकार यह पाया जाता है कि अन्तर्वैयक्तिक पर्यावरण में विभिन्न प्रकार वर्णित घटकों के साथ अन्य सामाजिक परिवेश तथा व्यक्ति का प्रयास तथा व्यक्तित्व पहचान बनाने की प्रवृत्ति के साथ-साथ अन्य व्यावहारिक कार्य भी व्यक्ति की अन्तर्वैयक्तिक कौशल को बढ़ाने में सहायक साबित होते हैं जिससे एक व्यक्ति की कौशलता अन्य व्यक्ति की कौशलता से भिन्न देखी जाती है। साथ ही यह अन्तर्वैयक्तिक पर्यावरण व्यक्ति के विकास को बढ़ाने के साथ दूसरे व्यक्ति के विकास में प्रेरणा के रूप में साबित होता है।

We hope the UP Board Class 12 Psychology Model Papers Paper 1 help you. If you have any query regarding UP Board Class 12 Psychology Model Papers Paper 1, drop a comment below and we will get back to you at the earliest.