UP Board Solutions for Class 12 Sociology Chapter 6 Social Group Primary and Secondary Groups are part of (सामाजिक समूह प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह) UP Board Solutions for Class 12 Sociology. Here we have given UP Board Solutions for Class 12 Sociology Chapter 6 Social Group Primary and Secondary Groups (सामाजिक समूह प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह)

| Board | UP Board |

| Textbook | NCERT |

| Class | Class 12 |

| Subject | Sociology |

| Chapter | Chapter 1 |

| Chapter Name | Social Group Primary and Secondary Groups (सामाजिक समूह प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह) |

| Number of Questions Solved | 58 |

| Category | UP Board Solutions |

UP Board Solutions for Class 12 Sociology Chapter 6 Social Group Primary and Secondary Groups (सामाजिक समूह प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह)

विस्तृत उत्तीय प्रश्न (6 अंक)

प्रश्न 1

सामाजिक समूह का अर्थ व परिभाषा दीजिए तथा प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह की विशेषताएँ बताइए।

या

सामाजिक समूह किसे कहते हैं ? प्राथमिक समूह के सामाजिक महत्त्व को स्पष्ट कीजिए। [2008]

या

प्राथमिक समूह किसे कहते हैं ? प्राथमिक समूह की चार विशेषताएँ बताइए। [2007, 13]

या

प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह के मध्य अन्तर बताइए। [2007, 09, 12, 13,]

या

प्राथमिक समूह को परिभाषित करते हुए इसकी विशेषताएँ लिखिए। [2015, 16]

या

द्वितीयक समूह की चार विशेषताएँ बताइए। [2011, 13, 15]

या

सामाजिक समूह को परिभाषित करते हुए इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। [2015, 16]

या

प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह के मध्य अन्तर बताइए। [2007, 09, 12, 13]

या

प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में दो अन्तरों की व्याख्या कीजिए। [2016]

उत्तर:

सामाजिक समुह का अर्थ

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समूह में रहकरे जीवन व्यतीत करना चाहता है। समूह के बिना मनुष्य के सामाजिक अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसी भावना ने सामाजिक समूह को जन्म दिया है। सामाजिक समूह का सामान्य अर्थ व्यक्तियों के संग्रह से लगाया जाता है। वास्तव में, व्यक्तियों का संग्रह ही समूह नहीं है, वरन् कुछ व्यक्तियों द्वारा संगठित होकर परस्पर सम्बन्ध स्थापित करना तथा एक-दूसरे के व्यवहारों को प्रभावित करने का नाम सामाजिक समूह है। सामाजिक समूह एक ऐसा संगठन है जिसके सदस्य परस्पर जान-पहचान रखते हुए एकरूपता स्थापित करते हैं। परिवार, क्रीड़ा-समूह, पड़ोस, मित्र-मण्डली और राज्य ऐसे ही सामाजिक समूह हैं।

सामाजिक समूह की परिभाषा

विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा दी गयी सामाजिक समूह की प्रमुख परिभाषाएँ निम्नवत् हैं| ऑगबर्न और निमकॉफ के अनुसार, “जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एकत्रित होकर एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं।”

बोगार्ड्स के अनुसार, “एक सामाजिक समूह का अर्थ हम व्यक्तियों के ऐसे संग्रह से लगा सकते हैं, जिनके सामान्य स्वार्थ होते हैं, जो एक-दूसरे को प्रेरणा देते हैं, जिनमें सामान्य वफादारी पायी जाती है और जो सामान्य क्रियाओं में भाग लेते हैं।”

वास्तव में, सामाजिक समूह मनुष्यों का वह संग्रह या झुण्ड है जिसके मध्य पारस्परिक सम्बन्ध पाये जाते हैं। पारस्परिक सम्बन्धों के द्वारा ही समूह के सदस्य परस्पर एकरूपता प्रकट करते हैं।

ओल्सेन (Olsen) के शब्दों में, “सामाजिक समूह एक प्रकार का संगठन है जिसके सदस्य एक दूसरे को जानते हैं अथवा एक-दूसरे से अपनी एकरूपता स्थापित करते हैं।” सदस्य-संख्या के आधार पर सामाजिक समूहों के निम्नलिखित दो भेद होते हैं

- प्राथमिक समूह–इस प्रकार के समूह की सदस्य-संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। इसके सदस्यों में घनिष्ठ एवं प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है तथा ये पारस्परिक क्रियाओं में सहभागी रहते हैं। परिवार, पड़ोस तथा खेल आदि प्राथमिक समूह के उदाहरण हैं।

- द्वितीयक समूह–इसकी सदस्य-संख्या, अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसके सदस्यों में आमने-सामने के सम्बन्ध न होकर अप्रत्यक्ष सम्बन्ध रहते हैं; जैसे–नगर, विद्यालय, राष्ट्र आदि।

प्राथमिक समूह की विशेषताएँ

प्राथमिक समूह को पूरी तरह से समझ लेने के लिए उनकी विशेषताओं से परिचित होना अनिवार्य है। प्राथमिक समूह में निम्नलिखित विशेषताएँ पायी जाती हैं

1. शारीरिक समीपता-सदस्यों के मध्य निकटता और शारीरिक समीपता होना प्राथमिक समूहों की प्रमुख विशेषता है। शारीरिक समीपता के कारण ही प्राथमिक समूह के सदस्यों के मध्य आमने-सामने के सम्बन्ध पाये जाते हैं। प्राथमिक समूह के सदस्यों में अपनापन पाया जाता है। अतः यह समूह अधिक स्थायित्व लिये होता है।

2. लघु आकार-प्राथमिक समूह के सदस्यों के बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध पाये जाते हैं। प्रत्यक्ष सम्बन्ध तभी स्थापित हो सकते हैं जब समूह का आकार बहुत छोटा हो। प्राथमिक समूह के सदस्य एक-दूसरे से परिचित होते हैं तथा समीप रहते हैं। डेविस ने लघु आकार को प्राथमिक समूह की प्रमुख विशेषता स्वीकार किया है।

3. सम्बन्धों की घनिष्ठता-प्राथमिक समूह के सदस्यों के मध्य पाये जाने वाले सम्बन्ध बड़े घनिष्ठ होते हैं। इसमें सम्बन्धों में निरन्तरता और स्थिरता होने के कारण घनिष्ठता पनप जाती है, जो प्राथमिक समूह की प्रमुख विशेषता है।

4. समान उद्देश्य-प्राथमिक समूह के सदस्य समान उद्देश्यों के कारण परस्पर जुड़े रहते हैं। एक निवास-स्थान और एक जैसी संस्कृति उनमें समरूपता भर देती है, जिससे उनके उद्देश्य एकसमान हो जाते हैं। प्राथमिक समूह के सदस्य सबके हित की सोचते हैं। त्याग और बलिदान की भावना उन्हें व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागकर समूह के हित में कार्य करने को विवश कर देती

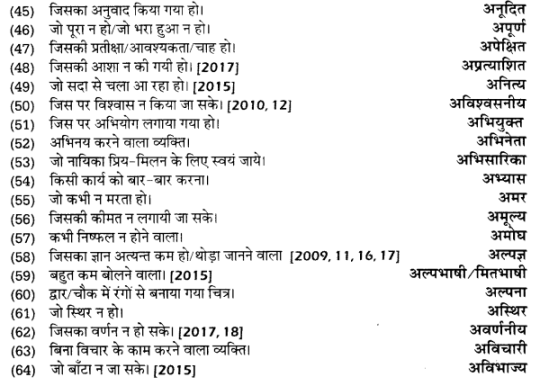

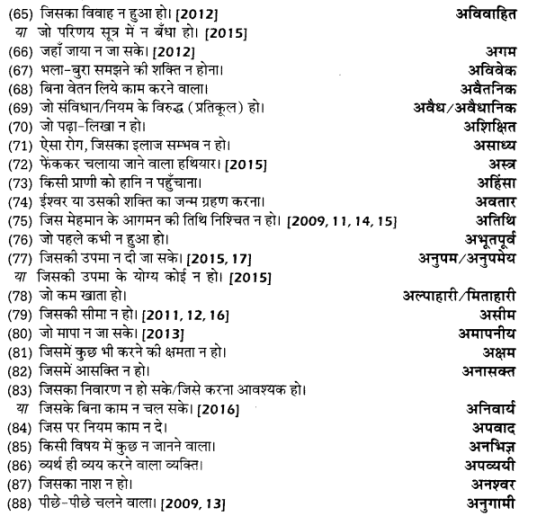

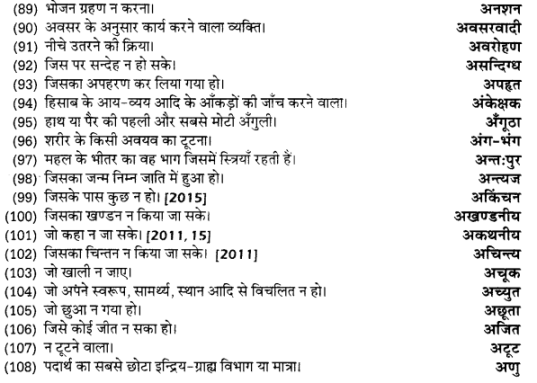

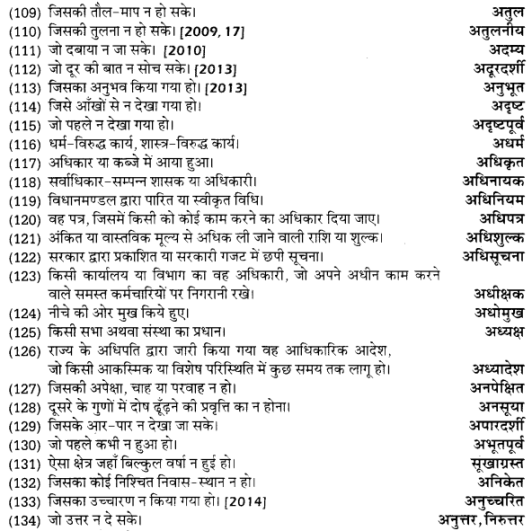

5. हम की भावना-प्राथमिक समूह एक लघु समूह है। उनके सदस्यों में निकटता के कारण घनिष्ठता पायी जाती है। परस्पर घनिष्ठता उनमें ‘हम की भावना का संचार कर देती हैं। इसमें व्यक्ति समष्टि के कल्याण की बात सोचता है।

6. स्वाभाविक सम्बन्ध-प्राथमिक समूह के सदस्यों के मध्य स्वैच्छिक सम्बन्ध पाये जाते हैं। ये सम्बन्ध स्वतः उत्पन्न होते हैं, उनके मध्य कोई शर्त नहीं रहती। ये सम्बन्ध स्वाभाविक और प्राकृतिक होते हैं।

7. स्वतः विकास-प्राथमिक समूह का निर्माण न होकर स्वत: विकास होता है। इनके निर्माण में कोई शक्ति या दबाव काम नहीं करता, वरन् ये स्वाभाविक रूप से स्वतः विकसित हो जाते हैं। परिवार इसका सुन्दर उदाहरण है।

8. प्राथमिक नियन्त्रण-प्राथमिक समूह के सदस्य एक-दूसरे से घनिष्ठ रूप में जुड़े होते हैं। पारस्परिक जान-पहचान के कारण इनके व्यवहारों पर प्राथमिक नियन्त्रण बना रहता है। परिवार में वृद्ध पुरुषों का भय ही बच्चों को गलत रास्ते पर जाने से रोके रखता है। प्रत्येक सदस्य अवचेतन ढंग से प्राथमिक समूह के आदर्शों एवं नियमों का पालन करता रहता है।

9. स्थायित्व प्राथमिक समूह शनै-शनैः स्वतः विकसित होने के कारण स्थायी प्रकृति वाले होते हैं। व्यक्तिगत और घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण व्यक्ति इन समूहों की सदस्यता छोड़ना नहीं चाहता। स्थायी प्रकृति भी प्राथमिक समूहों की प्रमुख विशेषता मानी जाती है।

10. साध्य सम्बन्ध-प्राथमिक समूह के सदस्यों के सम्बन्ध स्व:साध्य होते हैं, सम्बन्ध उन पर थोपे नहीं जाते। स्वार्थपरता न होने के कारण इनके सम्बन्ध, लक्ष्य और मूल्य समझे जाते हैं। प्राथमिक समूह के सम्बन्ध साधन न होकर साध्य होते हैं। सम्बन्ध साध्य होने के कारण प्रत्येक सदस्य उन्हें पूरा करना अपना परम कर्तव्य मानता है।

द्वितीयक समूह की विशेषताएँ

द्वितीयक समूह की परिभाषाओं का अध्ययन करने से हमें उसकी निम्नलिखित विशेषताओं का ज्ञान होता है

- द्वितीयक समूह में आमने-सामने के सम्बन्ध न होने के कारण सदस्यों के बीच घनिष्ठता नहीं पायी जाती।

- द्वितीयक समूहों में समीपता का अभाव होने के कारण सदस्यों के मध्य दूरसंचार के माध्यम से सम्बन्ध स्थापित होते हैं।

- द्वितीयक समूह का निर्माण विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जान-बूझकर किया जाता है।

- द्वितीयक समूह जीवन के किसी एक पहलू से सम्बन्ध रखते हैं; अत: इनका प्रभाव व्यक्ति के किसी एक पक्ष पर ही विशेष पड़ता है।

- द्वितीयक समूह में सम्बन्ध शर्ते या समझौते के आधार पर निश्चित किये जाते हैं।

- द्वितीयक समूह में व्यक्ति के स्थान पर उसकी परिस्थिति का विशेष महत्त्व होता है। अत: यहाँ सम्बन्धों में औपचारिकता पायी जाती है।

- द्वितीयक समूह के सदस्यों के मध्य “छुओ और जाओ’ (Touch and go) का सम्बन्ध होने के कारण घनिष्ठता का नितान्त अभाव पाया जाता है।

- द्वितीयक समूहों का निर्माण किया जाता है; इनमें स्वत: विकास का अभाव रहता है। आवश्यकताओं की प्रकृति परिवर्तित होने पर इन समूहों की प्रकृति में भी परिवर्तन आ जाता है।

- द्वितीयक समूह का संचालन नियमानुसार होता है।

- द्वितीयक समूह में सदस्यों का सम्बन्ध आमने-सामने का न होने के कारण इनके दायित्व भी सीमित हो जाते हैं।

- द्वितीयक समूह में सदस्य स्वहित की सोचते हैं। अत: इनके सदस्यों में स्वार्थपरता पायी जाती है। ये दूसरे सदस्यों के साथ उतना ही सम्बन्ध रखते हैं जितना इनके हितों के लिए लाभप्रद और आवश्यक होता है।

- इस समूह के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से सम्बन्ध स्थापित करना आवश्यक नहीं है। बहुत दूर रहने वाले व्यक्ति भी इसके सदस्य बन सकते हैं।

- द्वितीयक समूह के सदस्यों में आत्मनिर्भरता की विशेषता पायी जाती है।

- द्वितीयक समूह में नियन्त्रण बाह्य और औपचारिक होता है।

- द्वितीयक समूह के सदस्यों के मध्ये प्रायः एकता का अभाव पाया जाता है।

- द्वितीयक समूह सम्पूर्ण सामाजिक जीवन की व्यवस्थाओं से वंचित रहते हैं।

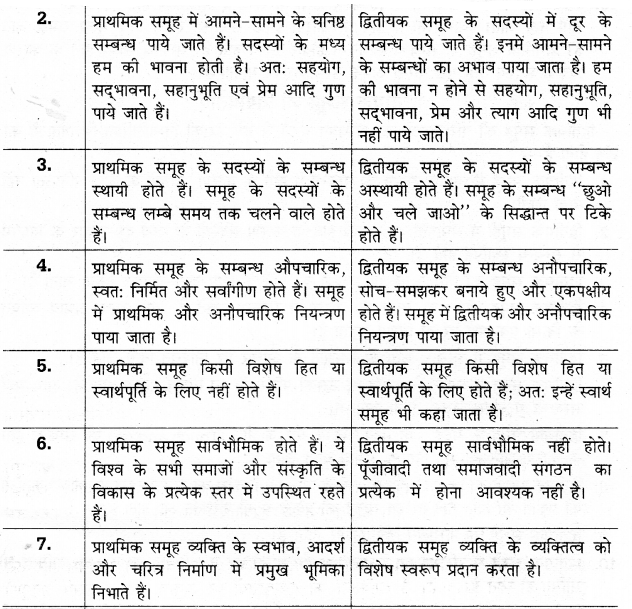

प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में अन्तर

प्राथमिक समूहों का सामाजिक महत्त्व

प्राथमिक समूहों का सामाजिक महत्त्व निम्नवत् है

1. व्यक्तित्व का विकास--प्राथमिक समूह व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में अभूतपूर्व योग देते हैं। नवजात शिशु एक मांस का लोथड़ा और निरीह जीव मात्र होता है। वह परिवार की सुरम्य पृष्ठभूमि में पलता और बड़ा होता है तथा परिवाररूपी पाठशाला उसमें गुणों का विकास करके उसके व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है। यही कारण है कि चार्ल्स कूले ने प्राथमिक समूहों को मानव समूह की नर्सरी’ कहकर सम्बोधित किया है। प्राथमिक समूह

व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में अपनी प्रमुख भूमिका निभाते हैं।

2. समाजीकरण में सहायक-प्राथमिक समूह अपने सदस्यों को समाज के साथ अनुकूलन करने में सक्षम बनाते हैं। ये बालक में सहयोग, दया, त्याग, प्रेम, सहानुभूति एवं सहिष्णुता के गुणों का समावेश कराकर समाजीकरण की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। ये व्यक्ति में सामाजिक आदर्शों एवं नियमों के पालन का भाव जाग्रत कर उसे सामाजिक दशाओं के साथ अनुकूलन का पाठ पढ़ाते हैं।

3. संस्कृति का हस्तान्तरण-प्राथमिक समूह संस्कृति के वाहक हैं। ये सदस्यों को सांस्कृतिक प्रतिमानों एवं मूल्यों से परिचित कराने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। प्राथमिक समूह व्यक्ति को धर्म, नैतिकता, रूढ़ियों और परम्पराओं का ज्ञान पीढ़ी-दर-पीढ़ी पहुँचाते रहते हैं। इस प्रकार सांस्कृतिक प्रतिमान के पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तान्तरित होने के कारण उनमें सांस्कृतिक निरन्तरता बनी रहती है।

4. आवश्यकताओं की सन्तुष्टि-प्राथमिक समूह व्यक्ति की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। परिवार, विद्यालय, राजनीतिक दल, क्रीड़ा-समूह, पड़ोस, चिकित्सालय और छविगृह मानव की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोगी बनकर उसे आन्तरिक सन्तोष प्रदान करते हैं।

5. पशु-प्रवृत्तियों पर नियन्त्रण-प्राथमिक समूह व्यक्ति में मानवता का समावेश कर उसे दुर्गुणों से मुक्त रखते हैं। वे व्यक्तियों की दुष्प्रवृत्तियों पर अंकुश रखकर उसमें सद्गुणो का संचार करते हैं। परिवार मनुष्य को सत्य, अहिंसा, धर्म, नैतिकता, त्याग और सहानुभूति का पाठ पढ़ाकर उसे पशु-प्रवृत्तियों से बचाता है। कूले के शब्दों में, “पशु-प्रवृत्तियों का मानवीकरण ही सम्भवतः सबसे बड़ी सेवा है, जो प्राथमिक समूह करते हैं।’

6. मनोरंजन-जीवन के दो पहलू हैं—कार्य और मनोरंजन। प्राथमिक समूह हारे-थके व्यक्ति को मनोरंजन की सुविधाएँ प्रदान कर उसे स्वस्थ और प्रसन्न बनाते हैं। परिवार में रहकर व्यक्ति गपशप, हँसी-मजाक, नाचकूद और खेलकूद की सुविधाओं का लाभ उठाकर अपना दिल बहलाता है। मनोरंजन से उसके जीवन में सरसता उत्पन्न होती है।

7. कार्यक्षमता में वृद्धि-प्राथमिक समूह व्यक्ति को उसकी रुचि और क्षमता के अनुरूप कार्य देकर उन्हें कुशल बनाते हैं। व्यक्ति के विभिन्न कार्यों में उसका मार्गदर्शन करके उसकी कार्यक्षमता बढ़ाते हैं। प्राथमिक समूह में व्यक्ति को अपने कौशल दिखाने का पूरा-पूरा अवसर दिया जाता है। अतः उसमें आत्मविश्वास जाग उठता है जो उसकी कार्यक्षमता को द्विगुणित कर देता है।

8. सुरक्षा-प्राथमिक समूह व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये व्यक्ति में यह विश्वास कूट-कूट कर भर देते हैं कि विपत्ति के समय उसे पूरी-पूरी सहायता प्राप्त होगी। सुरक्षा की भावना व्यक्ति को आत्मसन्तोष और निश्चिन्तता के भाव से ओत-प्रोत कर देती है। प्राथमिक समूह का प्रत्येक सदस्य स्वयं को मानसिक दृष्टि से पूर्णत: सुरक्षित मानता है।

9. सामाजिक नियन्त्रण में सहायक-प्राथमिक समूह सामाजिक नियन्त्रण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सामाजिक नियन्त्रण के प्रमुख साधन हैं। प्राथमिक समूह सदस्यों में सद्गुणों का विकास कर समाज को नियन्त्रित करने में सहायक बनते हैं।

10. समाज का आधार-प्राथमिक समूह समाज के अभिन्न अंग होते हैं। व्यक्ति प्राथमिक समूह में उत्पन्न होकर समाज के अस्तित्व का आधार बनता है। प्राथमिक समूहों में समाज की निरन्तरता बनी रहती है। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राथमिक समूह का सामाजिक महत्त्व बहुत अधिक है।

प्रश्न 2

अन्तःसमूह तथा बाह्य समूह से आप क्या समझते हैं ? इनके अन्तर को स्पष्ट कीजिए।

या

अन्तःसमूह एवं बाह्य समूह का वर्गीकरण किसने किया ? इसे स्पष्ट कीजिए। [2007, 09, 12, 13, 14]

उत्तर:

अन्तःसमूह तथा बाह्य समूह

मनुष्य का सारा जीवन ही समूहों में व्यतीत होता है। वह स्वभावतः सामूहिक प्राणी है। किन्तु विभिन्न समूहों के प्रति उसके दृष्टिकोण और अन्य सदस्यों के साथ उसके सम्बन्धों की गुणवत्ता में भिन्नता पायी जाती है। इसी आधार पर समनर (Sumner) ने अपने ग्रन्थ ‘जनरीतियाँ’ (Folkways) में बताया कि मानव-समाज में दो प्रकार के समूह होते हैं-अन्त:समूह एवं बाह्य समूह।

अन्तःसमूह In-Group

एक अन्त:समूह वह समूह है जिससे हम सम्बन्धित होते हैं, अर्थात् उनके साथ अपनत्व की भावना महसूस करते हैं। हमारा परिवार, मित्र-मण्डली, खेल-समूह, प्रजाति, कबीला और आधुनिक सभ्य समाजों में राष्ट्र ऐसे ही समूह हैं। इसलिए उन समूहों को अपना समूह’ (We-Group) भी कहा गया है।

अन्त:समूहों में सम्बन्धों की गुणवत्ता इसमें व्याप्त अपेक्षाकृत शान्ति और व्यवस्था है। उसके सदस्य एक-दूसरे के प्रति सहयोग, शुभकामना, परस्पर-विश्वास और सहयोग प्रदर्शित करते हैं। अन्त:समूह में सदस्य एक-दूसरे के अधिकारों का सम्मान ही नहीं करते, वरन् एक-दूसरे के लिए बलिदान करने की भावना व तत्परता भी रखते हैं। इसीलिए उनमें एकता की भावना तथा समूह के प्रति निष्ठा पायी जाती है। इस प्रकार अन्त:समूह के बीच अभिन्न समरूपता, समानता और सहिष्णुता होती है।

बाह्य समूह Out-Group

अन्त:समूह के सदस्य के लिए अन्य सभी समूह बाह्य समूह होते हैं। बाह्य समूह के प्रति व्यक्ति में अविश्वास और शंका रहती है। उसके सदस्य व्यक्ति के लिए ‘पराये’ या ‘दूसरे लोग हैं। इसीलिए इन्हें ‘अन्य समूह’ (Other Group) या उनका समूह’ या ‘वे-लोग’ (They-Group) भी कहा जाता है। इसीलिए उनके प्रति व्यक्ति घृणा या शत्रु-भाव रखता है।

समाजशास्त्र की दृष्टि से, अन्त:समूह और बाह्य समूह का वर्गीकरण बड़ा महत्त्वपूर्ण है। वास्तव में, व्यक्ति अपने जीवन के दौरान इसी सन्दर्भ में लोगों को देखता है तथा व्यवहार करता है। कुछ व्यक्ति और समूह उसके अपने लोग होते हैं और कुछ व्यक्ति और समूह उसके अपनों के दायरे से बाहर होते हैं, उसके लिए वे ही बाह्य समूह हैं।

अन्त:समूह और बाह्य समूह के सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य बात यह है कि समनर द्वारा समूहों का यह वर्गीकरण व्यक्तिनिष्ठ (Subjective Classification) है, क्योंकि यह व्यक्ति को दृष्टि में रखकर किया गया है। तद्नुरूप जो समूह एक व्यक्ति के लिए अन्त:समूह है; जैसे उसका अपना परिवार, वह किसी अन्य व्यक्ति के लिए बाह्य समूह होगा। इसी प्रकार उस अन्य व्यक्ति के लिए जो अन्त:समूह होगा वह उससे पहले व्यक्ति के लिए बाह्य समूह। उदाहरणार्थ-मेरा परिवार मेरे लिए अन्त:समूह है, किन्तु मेरे पड़ोसी के लिए बाह्य समूह। इसी प्रकार मेरे पड़ोसी का परिवार उसके लिए अन्त:समूह है, किन्तु मेरे लिए बाह्य समूह है।।

अन्तःसमूह और बाह्य समूह के बीच अन्तर

अन्त:समूह और बाह्य समूह की व्याख्या से ही दोनों के बीच अन्तर स्पष्ट हो जाता है। संक्षेप में उनके बीच अन्तर के बिन्दु निम्नलिखित हैं

1. अपनत्व की भावना में अन्तर-अन्त:समूह से व्यक्ति जुड़ा होता है, उसका सदस्य होता है। इसके सदस्य परस्पर ‘हम-भावना’ में बँधे होते हैं। दूसरी ओर, बाह्य समूह का न तो व्यक्ति सदस्य होता है और न ही उसके प्रति व्यक्ति के मन में अपनत्व की भावना होती है। वे उसके लिए ‘वे-लोग होते हैं।

2. एकता की आवश्यकता-अन्त:समूह के लिए आवश्यक है कि उसके सदस्यों के बीच एकता के सूत्र मजबूत हों। आन्तरिक एकता, शान्ति और सहयोग के अभाव में अन्त:समूह का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा, जब कि बाह्य समूह के प्रति व्यक्ति कामचलाऊ दृष्टिकोण रख सकता है।

3. अन्तर का आधार कोई भी होना सम्भव-जॉर्ज सिमेल का कहना है व्यक्ति के लिए समूहों को अन्त:समूह या बाह्य समूह में श्रेणीबद्ध करने का कोई भी ऐसा गुण हो सकता है जो बाहरी व्यक्तियों के लिए बिल्कुल ही अर्थहीन हो। प्रायः देखा गया है कि धर्म, आयु, जाति, बिरादरी, प्रजाति अन्त:समूह और बाह्य समूह के बीच विभेदीकरण के आधार बन जाते हैं। यही कारण है कि लोग विभिन्न राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं या एक ही राजनीतिक दल में विभिन्न गुट बन जाते हैं। इस भाँति, अन्त:समूह और बाह्य समूह की अवधारणा समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से बहुत महत्त्वपूर्ण है। इसकी सहायता से सामाजिक जीवन के यथार्थ को समझना सुगम हो जाता है।

प्रश्न 3

सामाजिक समूह के प्रकारों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

समाजशास्त्रियों ने भिन्न-भिन्न आधारों पर सामाजिक समूह के विभिन्न रूपों को समझाने का प्रयत्न किया है। प्रस्तुत विवेचन में हम सभी विद्वानों के वर्गीकरण की व्याख्या न करके कुछ प्रमुख वर्गीकरण की रूपरेखा को ही स्पष्ट करेंगे।

मैकाइवर एवं पेज द्वारा समूहों का वर्गीकरण

मैकाइवर एवं पेज ने सभी सामाजिक समूहों को तीन प्रमुख भागों और अनेक उपविभागों में प्रस्तुत किया है। इस वर्गीकरण की जटिलता और विस्तृत प्रकृति को ध्यान में रखते हुए हम मैकाइवर के वर्गीकरण को संक्षेप में निम्नलिखित चार्ट द्वारा समझ सकते हैं

सामाजिक संरचना में प्रमुख समूहों की योजना

मिलर द्वारा वर्गीकरण

मिलर ने सभी सामाजिक समूहों को उदग्र तथा समतल दो भागों में विभाजित किया है

1. उदग्र समूह-ये वे समूह हैं जो एक-दूसरे से कुछ दूरी प्रदर्शित करते हैं। यद्यपि उदग्र समूह सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था से सम्बन्धित हैं, लेकिन इनकी सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि ऐसे समूह अनेक खण्डों में विभाजित होते हैं और प्रत्येक खण्ड की स्थिति दूसरे की तुलना में उच्च अथवा निम्न है। उदाहरण के लिए, संयुक्त परिवार को एक उदग्र समूह कहा जा सकता है। इस समूह में सभी सदस्यों की सामाजिक स्थिति एक-दूसरे से भिन्न होती है और सभी व्यक्तियों को एक-दूसरे की स्थिति का ध्यान रखते हुए ही अपने कर्तव्यों को पूरा करना आवश्यक होता है।

2. समतल समूह-यह समूह इस अर्थ में समतल है कि इसके सभी सदस्यों की सामाजिक स्थिति लगभग समान होती है। सदस्यों के बीच न तो कोई ऊँच-नीच होती है और न ही उन्हें कम या अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए, श्रमिक-वर्ग अथवा लेखक-वर्ग समतल समूह हैं जिनके सभी सदस्य इस भावना से प्रभावित रहते हैं कि उन सबका स्तर लगभग एक समान है।

अन्तःसमूह और बाह्य समूह

समनर (Sumner) ने अपनी पुस्तक ‘Folkways’ में समूह के सदस्यों में घनिष्ठता तथा सामाजिक दूरी के आधार पर सभी समूहों को अन्त:समूह और बाह्य समूह जैसे दो प्रमुख भागों में विभाजित किया है। इन दोनों प्रकार के समूहों की प्रकृति को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है|

अन्तःसमूह-इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम समनर ने सन् 1907 में किया और इसके बाद लगभग सभी समाजशास्त्रियों ने किसी-न-किसी रूप में ऐसे समूहों का उल्लेख अवश्य किया है। मनुष्य की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि आरम्भिक समय से ही वह कुछ वस्तुओं अथवा व्यक्तियों को अच्छा समझने लगता है और उनकी तुलना में दूसरी वस्तुओं अथवा व्यक्तियों की अवहेलना करता है। वास्तव में, अन्त:समूह की धारणा व्यक्ति की इसी मनोवृत्ति से सम्बन्धित है।

बाह्य समूहबाह्य-समूह, अन्त:समूह से पूर्णतया विपरीत भावनाएँ प्रदर्शित करता है। जिस समूह को हम बाह्य समूह कहते हैं, उसके प्रति हमारी मनोवृत्ति कम सौजन्यपूर्ण और भेदभाव से युक्त होती है। हम कह सकते हैं कि जब बिना किसी विशेष कारण के ही हम कुछ व्यक्तियों से सामाजिक दूरी का अनुभव करते हैं और इसलिए उन्हें अपने से हीन मानकर उनकी अवहेलना करते हैं, तब ऐसे व्यक्तियों के समूह को ‘बाह्य समूह’ के नाम से सम्बोधित किया जाता है।

प्राथमिक तथा द्वितीयक समूह

समूह के सभी वर्गीकरणों में चार्ल्स कूले द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण सबसे अधिक संक्षिप्त, वैज्ञानिक और मान्य है। अमेरिकन समाजशास्त्री चार्ल्स कूले (Charles Cooley) ने सन् 1909 में अपनी पुस्तक ‘Social Organisation’ में सर्वप्रथम ‘प्राथमिक समूह’ शब्द का प्रयोग किया। बाद में ऐसे समूहों से भिन्न विशेषताएँ प्रदर्शित करने वाले समूहों को द्वितीयक समूह’ कहा जाने लगा। यह वर्गीकरण समूह के आकार (size), महत्त्व और सदस्यों में पाये जाने वाले सम्बन्धों की प्रकृति के आधार पर प्रस्तुत किया गया है।

प्राथमिक समूह का अर्थ तथा उदाहरण-चार्ल्स कूले ने प्राथमिक समूहों को मानव स्वभाव की पोषिका’ (nursery of human nature) कहा है। कुले ने कुछ समूहों को प्राथमिक इसलिए कहा है क्योंकि महत्त्व के दृष्टिकोण से इनका स्थान प्रथम और प्रभाव प्राथमिक है। जब कभी भी कुछ व्यक्ति घनिष्ठता अथवा ‘हम की भावना से बँधकर अन्तक्रिया करते हैं तथा समूह के हित के सामने निजी स्वार्थों का बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं, तब ऐसे समूह को हम एक प्राथमिक समूह कहते हैं।

कूले ने आरम्भ में परिवार, क्रीड़ा-समूह और पड़ोस के लिए प्राथमिक समूह’ शब्द का प्रयोग किया था। जीवन के आरम्भिक काल में परिवार व्यक्ति के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण इकाई होती है, जिसे कूले ने प्राथमिक समूह का सबसे अच्छा उदाहरण माना है।

द्वितीयक समूह का अर्थ तथा उदाहरण-चार्ल्स कूले ने आरम्भ में द्वितीयक समूह’ जैसे किसी शब्द का उल्लेख नहीं किया था, लेकिन प्राथमिक समूह से विपरीत विशेषताएँ प्रदर्शित करने वाले समूहों को जब द्वितीयक समूह (Secondary group) के रूप में स्पष्ट किया जाने लगा, तब कूले ने भी इसे स्वीकार करते हुए कहा, “ये वे समूह हैं जिनमें घनिष्ठता, प्राथमिक तथा अर्द्धप्राथमिक (quasi-primary) विशेषताओं का पूर्ण अभाव रहता है। लगभग इसी प्रकार ऑगबर्न तथा निमकॉफ (Ogburm and Nimkoff) के अनुसार, “द्वितीयक समूह वे समूह हैं जो घनिष्ठता की कमी का अनुभव करते हैं।’ ऑगबर्न ने कहा है कि, “द्वितीयक समूहों का तात्पर्य व्यक्तियों के उन समूहों से है जो द्वितीयक सम्बन्धों द्वारा संगठित होते हैं। द्वितीयक सम्बन्धों का अर्थ ऐसे सामाजिक सम्बन्धों से है जो प्राथमिक नहीं हैं अथवा जो आकस्मिक और औपचारिक (formal) हैं।” द्वितीयक समूहों में घनिष्ठता का अभाव और औपचारिकता होने के कारण ही लैण्डिस (H. H. Landis) ने इन्हें ‘शीत जगत’ (cold world) के नाम से सम्बोधित किया है।

लघु उत्तरीय प्रश्न (4 अंक)

प्रश्न 1

प्राथमिक समूहों को प्राथमिक क्यों कहा जाता है ? इनके तीन उदाहरण दीजिए।

या

प्राथमिक समूह के दो उदाहरण दीजिए। [2015]

उत्तर:

कूले ने प्राथमिक समूहों को समय एवं महत्त्व की दृष्टि से प्राथमिक माना है। समय की दृष्टि से सर्वप्रथम बच्चा प्राथमिक समूहों; जैसे–परिवार, पड़ोस एवं मित्र-मण्डली के सम्पर्क में आता है। अन्य समूहों का सदस्य तो वह बाद में बनता है। चूंकि प्राथमिक समूह का व्यक्तित्व के निर्माण में महत्त्वपूर्ण योगदान होता है, इसलिए महत्त्व की दृष्टि से भी ये प्राथमिक हैं। कूले लिखते हैं, “वैसे तो वे अनेक अर्थों में प्राथमिक हैं, किन्तु मुख्यतः इस कारण से कि वे व्यक्तियों की सामाजिक प्रकृति एवं आदर्शों के निर्माण में मौलिक हैं।” समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा प्राथमिक समूह ही बच्चे को सर्वप्रथम संस्कृति, प्रथाओं, रीति-रिवाजों, आदर्शो, मूल्यों आदि का ज्ञान कराते हैं और उसे सामाजिक आदर्शों के अनुरूप ढालने एवं आचरण करने में योग देते हैं। प्राथमिक समूह ही बच्चे में विभिन्न परिस्थितियों से अनुकूलन करने की क्षमता पैदा करते हैं जिससे कि वह अपने जीवन में आने वाली विभिन्न कठिनाइयों एवं संकटों का मुकाबला कर सके। प्राथमिक समूह ही व्यक्ति में आत्म-नियन्त्रण की भावना पैदा करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राथमिक समूह महत्त्व, समाजीकरण, व्यक्तित्व-निर्माण, सामाजिक नियन्त्रण, मौलिकता एवं प्राचीनता आदि की दृष्टि से प्राथमिक हैं। चार्ल्स कूले परिवार, क्रीड़ा-समूह और पड़ोस को प्राथमिक समूह मानते

प्रश्न 2

द्वितीयक समूह की उपयोगिता की विवेचना कीजिए। [2007, 11, 15]

उत्तर:

व्यक्तित्व के विकास और सामाजिक अनुकूलन के क्षेत्र में द्वितीयक समूहों के महत्त्व को अग्रलिखित रूप से समझा जा सकता है

1. विशेषीकरण को प्रोत्साहन-वर्तमान युग श्रम-विभाजन और विशेषीकरण को सबसे अधिक महत्त्व देता है। विशेषीकरण की योजना व्यक्ति को द्वितीयक समूहों से ही प्राप्त होती है, क्योंकि द्वितीयक समूहों की प्रकृति अपने आप में विशेषीकृत होती है। उदाहरण के लिए, एक प्राथमिक समूह अपने किसी सदस्य को एक कुशल नेता, डॉक्टर, प्रोफेसर अथवा अभिनेता नहीं बना सकता। व्यक्ति को ये स्थितियाँ केवल द्वितीयक समूह ही प्रदान कर सकते हैं।

2. सामाजिक परिवर्तन द्वारा प्रगति-द्वितीयक समूह व्यक्ति को भविष्य के प्रति आशावान बनाकर परिवर्तन को प्रोत्साहन देते हैं। वास्तविकता यह है कि हमारे समाज में आज यदि प्रथाओं, परम्पराओं, रूढ़ियों और अन्धविश्वासों का प्रभाव कुछ कम हो सका है तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि द्वितीयक समूहों ने हमें नये व्यवहारों को ग्रहण करने की प्रेरणा दी है।

3. जागरूकता में वृद्धि-द्वितीयक समूह परम्परा पर आधारित न होकर विवेक और तर्क को अधिक महत्त्व देते हैं। इस कारण इन समूहों में रहकर व्यक्ति का दृष्टिकोण अधिक तार्किक बन जाता है। आज द्वितीयक समूहों के प्रभाव से ही अनेक उपनिवेशवादी समाजों को अपनी दमनकारी नीति को छोड़ना पड़ा है। इसके अतिरिक्त, स्त्रियों की वर्तमान उन्नति और श्रमिक वर्ग को प्राप्त होने वाले अधिकार भी द्वितीयक समूहों के कारण ही सम्भव हो सके हैं।

4. आवश्यकताओं की पूर्ति-औद्योगीकरण के युग में व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति केवल द्वितीयक समूह में रहकर ही सम्भव है। वर्तमान युग में कार्य करना आवश्यक हो गया है। उदाहरण के लिए, शिक्षा प्राप्त करना, किसी कारखाने या कार्यालय में नौकरी करना, राजनीतिक संगठनों से सम्बन्ध बनाये रखना, अनेक कल्याण संगठनों में रहकर कार्य करना, स्थानीय अथवा राष्ट्रीय मामलों में रुचि लेना आदि व्यक्ति की प्रमुख आवश्यकताएँ हैं। इन सभी आवश्यकताओं को केवल द्वितीयक समूह ही पूरा करते हैं।

5. श्रम को प्रोत्साहन-द्वितीयक समूहों ने श्रम को सर्वोच्च मानवीय मूल्य के रूप में स्वीकार करके सामाजिक प्रगति में विशेष योगदान दिया है। द्वितीयक समूह व्यक्ति को श्रम का वास्तविक पुरस्कार देकर उसे अधिक-से-अधिक काम करने की प्रेरणा देते हैं। इससे व्यक्ति का जीवन कर्मठ बनता है।

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न (2 अंक)

प्रश्न 1

निश्चित संगठन वाले समूह से क्या अर्थ है ?

उत्तर:

निश्चित संगठन वाले समूह इस प्रकार के होते हैं जिनमें एक निश्चित संगठन पाया जाता है। तथा जिनके सदस्य अपने हितों के प्रति जागरूक होते हैं। मैकाइवर इन्हें भी दो भागों में बाँटते हैं

- वे समूह जिनकी सदस्यता की सीमा निश्चित होती है; जैसे–परिवार, क्लब, पड़ोस, क्रीड़ा समूह आदि।

- वे समूह जिनकी सदस्यता तुलनात्मक दृष्टि से असीमित होती है; जैसे—राज्य, चर्च, आर्थिक संगठन, श्रमिक संगठन आदि।

प्रश्न 2

अनिश्चित संगठन वाले समूह से क्या तात्पर्य है ? [2009, 10, 15, 16]

उत्तर:

अनिश्चित संगठन वाले समूह ऐसे होते हैं, जिनमें संगठन का अभाव पाया जाता है। तथा वे अस्थिर प्रकृति के होते हैं। वे किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यकायक बन जाते एवं संगठित हो जाते हैं तथा उद्देश्य की पूर्ति के बाद तुरन्त समाप्त हो जाते हैं। इनके अन्तर्गत श्रोता-समूह एवं भीड़ आते हैं, जो शीघ्र ही संगठित, एकत्रित एवं तितर-बितर हो जाते हैं।

प्रश्न 3

सामाजिक समूह की प्रमुख विशेषताएँ लिखिए। [2009, 10]

या

सामाजिक समूह की चार विशेषताएँ लिखिए। [2014, 15, 16]

उत्तर:

सामाजिक समूह की विशेषताएँ निम्नवत् हैं

- समूह-निर्माण के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है।

- समूह का निर्माण करने वाले लोगों के हित एवं रुचियाँ सामान्य होते हैं।

- समूह के सदस्यों के बीच सामाजिक सम्बन्ध पाये जाते हैं।

- प्रत्येक समूह के कुछ नियम होते हैं जिनके अनुसार सदस्यों के व्यवहारों को नियन्त्रित किया |

प्रश्न 4

बाह्य समूह की दो विशेषताएँ लिखिए। [2007, 08, 11]

उत्तर:

बाह्य समूह की दो विशेषताएँ निम्नवत् हैं

- बाह्य समूह के हम सदस्य नहीं होते हैं और उनके प्रति हम की भावना नहीं पायी जाती।

- बाह्य समूह के सदस्यों के प्रति विरोधी भावना पायी जाती है, उनके प्रति भय, सन्देह, घृणा आदि के भाव होते हैं।

प्रश्न 5

प्राथमिक समूह की चार विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। [2008, 11]

उत्तर:

प्राथमिक समूह की विशेषताएँ निम्नवत् हैं

- प्राथमिक समूह का आकार बहुत छोटा होता है।

- प्राथमिक समूह के सदस्यों के मध्य बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध होते हैं।

- ये समूह किसी विशेष हित या स्वार्थपूर्ति के लिए होते हैं।

- प्राथमिक समूहों में सामाजिक नियमों का ही पालन किया जाता है।

प्रश्न 6

बाह्य समूह की अवधारणा किसकी है? इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। [2007]

उत्तर:

बाह्य समूह की अवधारणा समनर नामक समाजशास्त्री ने दी है। समनर ने बाह्य समूह की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है

- व्यक्ति, बाह्य समूह; जैसे-शत्रु सेना, अन्य गाँव आदि को पराया समूह मानता है अर्थात्इ सके सदस्यों के प्रति अपनत्व की भावना का अभाव पाया जाता है।

- बाह्य समूह के प्रति द्वेष, घृणा, प्रतिस्पर्धा एवं पक्षपात के भाव पाए जाते हैं।

- बाह्य समूह के सदस्यों के प्रति घनिष्ठता नहीं पाई जाती है।

- बाह्य समूह के प्रति उदासीन अथवा निषेधात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है।

निश्चित उत्तीय प्रश्न (1 अंक)

प्रश्न 1

समूह-निर्माण के लिए कम-से-कम कितने व्यक्तियों (सदस्यों) का होना आवश्यक

उत्तर:

समूह-निर्माण के लिए कम-से-कम दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक

प्रश्न 2

“भीड़ को जिधर चाहें उधर भगाकर ले जाया जा सकता है।” यह कथन किसका है?

उत्तर:

यह कथन रस्किन का है।

प्रश्न 3

‘समूह मन के सिद्धान्त (Group-mind Theory) के प्रतिपादक कौन हैं ?

उत्तर:

समूह मन के सिद्धान्त’ (Group-mind Theory) के प्रतिपादक मैक्डूगल हैं।

प्रश्न 4

सन्दर्भ समूह की अवधारणा किस समाजशास्त्री से सम्बन्धित है ? [2011]

उत्तर:

सन्दर्भ समूह की अवधारणा रॉबर्ट के० मर्टन से सम्बन्धित है।

प्रश्न 5

क्षेत्रीय समूह की अवधारणा किस समाजशास्त्री से सम्बन्धित है ?

उत्तर:

क्षेत्रीय समूह की अवधारणा मैकाइवर से सम्बन्धित है।

प्रश्न 6

अन्तःसमूह किसे कहते हैं? इसके दो उदाहरण भी दीजिए।

उत्तर:

जिस समूह के सदस्यों में हम’ की भावना पायी जाती है, उसे अन्त:समूह कहते हैं ‘परिवार’ एवं ‘कक्षा’ अन्त:समूह के उदाहरण हैं।

प्रश्न 7

बाह्य समूह किसे कहते हैं? इसके दो उदाहरण भी दीजिए।

उत्तर:

जिस समूह के हम सदस्य नहीं होते और जिसके प्रति ‘हम’ की भावना नहीं पायी जाती, वह हमारे लिए बाह्य समूह होता है। राजनीतिक एवं श्रमिक संगठन इसके उदाहरण हैं।

प्रश्न 8

फोकवेज़ (Folkways) नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। [2007, 09]

उत्तर:

फोकवेज़’ नामक पुस्तक के लेखक अमेरिकी समाजशास्त्री समनर हैं।

प्रश्न 9

अन्तःसमूह तथा बाह्य समूह की अवधारणा किसने दी ? [2007, 11]

उत्तर:

अन्त:समूह तथा बाह्य समूह की अवधारणा समनर ने दी।

प्रश्न 10

प्राथमिक समूह की अवधारणा का उल्लेख करने वाले विद्वान का नाम बताइए। [2007, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 16]

या

प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने की है? [2016]

उत्तर:

प्राथमिक समूह की अवधारणा का उल्लेख करने वाले विद्वान् का नाम है-सी० एच० कूले। प्रश्न 11 किन्हीं चार प्राथमिक समूहों के नाम बताइए। उत्तर: चार प्राथमिक समूह हैं-परिवार, पड़ोस, मित्रमण्डली एवं क्रीडा समूह।

प्रश्न 12

प्राथमिक समूह के दो उदाहरण तथा दो लक्षण बताइए। [2007, 08]

या

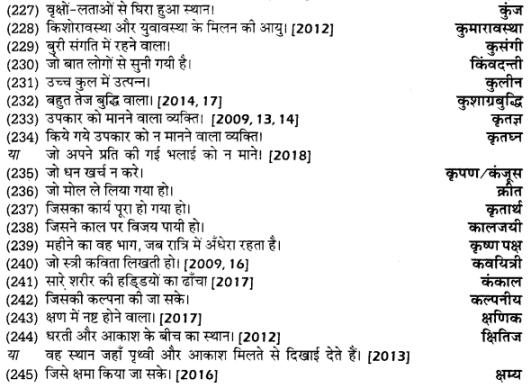

प्राथमिक समूह के दो उदाहरण दीजिए। [2015, 16]

उत्तर:

परिवार एवं बच्चों के खेल समूह प्राथमिक समूह के उत्तम उदाहरण हैं। प्राथमिक समूह के दो मुख्य लक्षण हैं-भावनात्मक लगाव तथा निकट सहयोगी सम्बन्ध।

प्रश्न 13

द्वितीयक समूह के दो उदाहरण देते हुए उसके दो लक्षण भी बताइए। [2008, 12]

या

द्वितीयक समूह के दो उदाहरण दीजिए। [2012]

उत्तर:

द्वितीयक समूह के दो उदाहरण हैं-सेना तथा विश्वविद्यालय। प्रतियोगी सम्बन्ध तथा अन्त:क्रिया में घनिष्ठता का अभाव इसके लक्षण हैं।

प्रश्न 14

क्या छात्र-संघ द्वितीयक समूह है ? हाँ/नहीं में उत्तर: दीजिए। [2008, 16]

उत्तर:

हाँ।

प्रश्न 15

द्वितीयक समूह में किस प्रकार के सम्बन्धों की प्रधानता पायी जाती है ?

उत्तर:

द्वितीयक समूह में औपचारिक सम्बन्धों की प्रधानता पायी जाती है।

प्रश्न 16

किसने द्वितीयक समूह को प्राथमिक समूह के विपरीतार्थक समूह के रूप में परिभाषित किया? [2011]

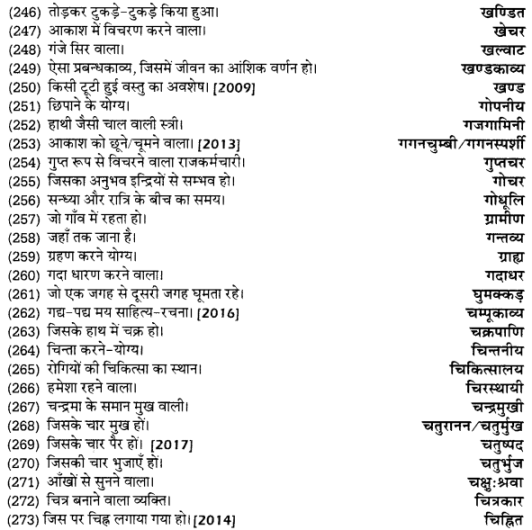

उत्तर:

सी० एच० कूले ने।

प्रश्न 17

सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा किसकी है? [2013]

उत्तर:

दुर्चीम महोदय की।।

प्रश्न 18

सकारात्मक एवं नकारात्मक समूह की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी ?

उत्तर:

सकारात्मक एवं नकारात्मक समूह की अवधारणा न्यू कॉम्ब ने प्रतिपादित की थी।

प्रश्न 19

किस विद्वान ने समूहों को ‘औपचारिक’ एवं ‘अनौपचारिक’ में वर्गीकृत किया है ?

उत्तर:

बोगास नामक विद्वान् ने समूहों को औपचारिक एवं ‘अनौपचारिक’ में वर्गीकृत किया है।

प्रश्न 20

द्वितीयक समूह की परिभाषा दो उपयुक्त उदाहरणों के साथ दीजिए। [2008, 12, 16]

या

द्वितीयक समूह के दो उदाहरण दीजिए। [2012]

उत्तर:

परिभाषा-वे समूह जो आकार में बड़े होते हैं, जिसके सदस्यों में घनिष्ठता का अभाव होता है, जिनमें अवैयक्तिक सम्बन्ध पाए जाते हैं तथा औपचारिक सम्बन्धों के कारण हम की भावना का प्रायः अभाव होता है, द्वितीयक समूह कहलाते हैं उदाहरण-महाविद्यालय, श्रमिक संघ, राष्ट्र, नगर व व्यावसायिक संघ आदि।

प्रश्न 21

समूहों के दो प्रकार क्या हैं? [2016]

उत्तर:

- अन्तः समूह तथा

- बाह्य समूह।

प्रश्न 22

सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक का नाम लिखिए। [2016]

उत्तर:

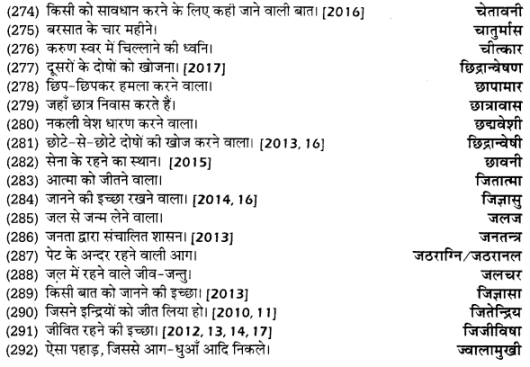

सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक का नाम जॉर्ज लुण्डबर्ग है।

प्रश्न 23

“समाज वहीं होता है जहाँ जीवन होता है।” यह कथन किसने कहा है? [2017]

उत्तर:

मैकाइवर ने।

बहुविकल्पीय प्रश्न (1 अंक)

प्रश्न 1.

समूह के लिए आवश्यक है

(क) दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना।

(ख) दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सामाजिक चेतना का होना

(ग) अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना

(घ) व्यक्तियों के बीच संचारविहीनता का होना

प्रश्न 2.

निम्नलिखित में से कौन-सा एक अस्थायी समूह नहीं है ?

(क) भीड़

(ख) परिवार

(ग) श्रोतागण

(घ) जनता

प्रश्न 3.

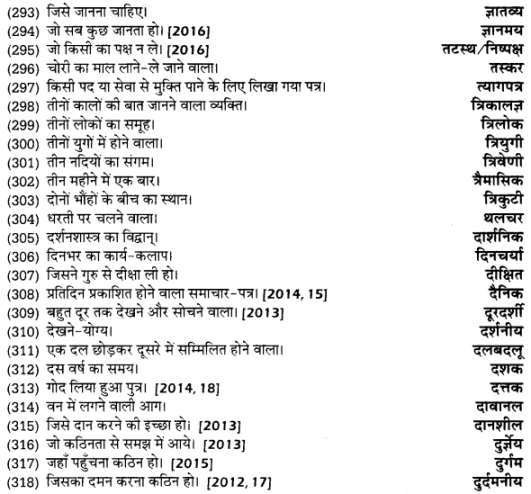

अन्तःसमूह तथा बाह्य समूह की अवधारणाएँ किस समाजशास्त्री से सम्बन्धित हैं? [2008]

या

बाह्य समूह की अवधारणा को किसने दिया ?

(क) चार्ल्स कूले ने

(ख) समनर ने

(ग) रॉबर्ट मर्टन ने

(घ) लुण्डबर्ग ने

प्रश्न 4.

निम्नलिखित पुस्तकों में से कूले की पुस्तक कौन-सी है?

(क) फोकवेज़ :

(ख) ए हैण्ड बुक ऑफ सोशियोलॉजी

(ग) सोशल ऑर्गेनाइजेशन

(घ) दे सोशल ऑर्डर

प्रश्न 5.

किस समूह का आकार अपेक्षाकृत छोटा है ? [2008]

(क) अन्तःसमूह

(ख) बाह्य समूह

(ग) भीड़

(घ) श्रोता समूह

प्रश्न 6.

प्राथमिक समूह में सदस्यों के सम्बन्ध होते हैं।

(क) भौतिक

(ख) नैतिक

(ग) वैयक्तिक

(घ) आर्थिक

प्रश्न 7.

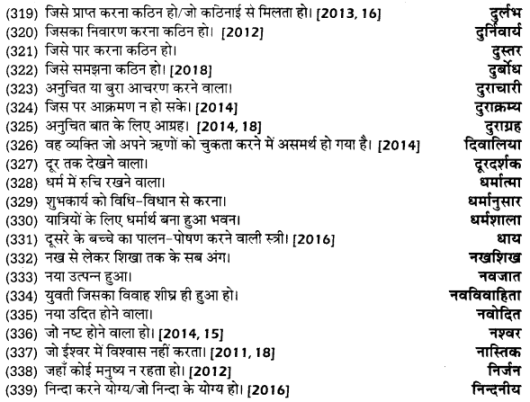

निम्नलिखित में से कौन-सी प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है ?

(क) अनिवार्य सदस्यता

(ख) बड़ा आकार

(ग) शारीरिक समीपता

(घ) आर्थिक स्थिरता

प्रश्न 8.

प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है ? [2007, 08, 16]

(क) एल०एफ० वार्ड।

(ख) सी०एच० कले

(ग) मैकाइवर व पेज

(घ) ऑगस्त कॉम्टे

प्रश्न 9.

सामाजिक सम्बन्धों के जाल को कहा गया है

(क) समुदाय

(ख) समिति

(ग) समूह

(घ) समाज

प्रश्न 10.

निम्नलिखित में से कौन-सा प्राथमिक समूह है ? [2012, 14]

(क) व्यापार संघ

(ख) विद्यालय

(ग) पड़ोस

(घ) भीड़

प्रश्न 11.

प्राथमिक समूह की सही विशेषता बताइए [2012]

(क) बड़ा आकार

(ख) औपचारिक नियन्त्रण

(ग) सदस्यों की भिन्नता

(घ) समान उद्देश्य

प्रश्न 12.

आकार में कौन-सा समूह छोटा होता है ? [2012]

(क) प्राथमिक समूह

(ख) द्वितीयक समूह

(ग) क्षेत्रीय समूह

(घ) तृतीयक समूह

प्रश्न 13.

निम्नलिखित में कौन-सा प्राथमिक समूह है ?

(क) राजनीतिक दल

(ख) श्रमिक संघ

(ग) राष्ट्र

(घ) परिवार

प्रश्न 14.

निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समूह नहीं है ? [2007]

(क) परिवार

(ख) आमने-सामने के सम्बन्ध

(ग) राज्य

(घ) पड़ोस

प्रश्न 15.

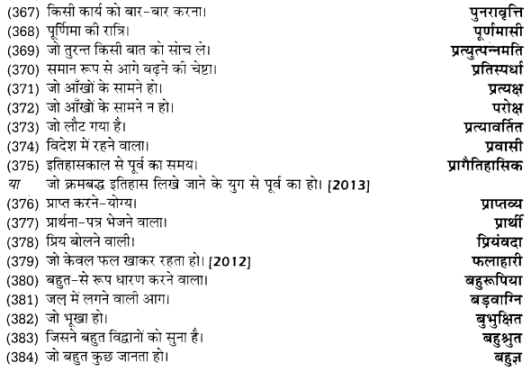

निम्नलिखित में कौन-सी विशेषता प्राथमिक समूह की है ?

(क) शारीरिक समीपता

(ख) सदस्यों की अधिक संख्या

(ग) बाह्य नियन्त्रण की भावना

(घ) अल्प अवधि

प्रश्न 16.

सन्दर्भ समूह की अवधारणा किसने दी? [2011, 14, 15]

(क) पीटर बर्जर

(ख) आर० के० मर्टन

(ग) बोटोमोर

(घ) टायनबी

प्रश्न 17.

निम्नांकित में से प्राथमिक समूह कौन है? [2014]

(क) छात्र संघ

(ख) पड़ोस

(ग) सिनेमाघर

(घ) बाजार

प्रश्न 18.

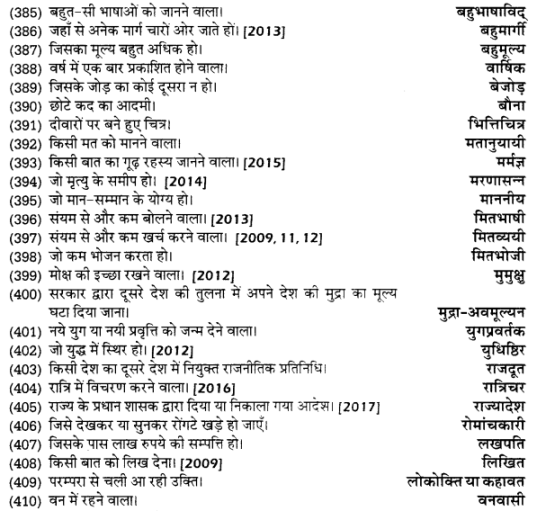

निम्नलिखित में से कौन-सा द्वितीयक समूह है ?

(क) पड़ोस

(ख) नगर

(ग) क्लब

(घ) पति-पत्नी का समूह

प्रश्न 19.

द्वितीयक समूह के सदस्यों के पारस्परिक उत्तर:दायित्व की प्रकृति होती है

(क) स्थिर

(ख) सरल

(ग) जटिल

(घ) सीमित

प्रश्न 20.

निम्नलिखित में से कौन-सा द्वितीयक समूह है ?

(क) परिवार

(ख) क्रीडा समूह

(ग) राजनीतिक दल

(घ) पड़ोस

प्रश्न 21.

द्वितीयक समूह किससे सम्बन्धित है ?

या

द्वितीयक समूह को किसने प्रतिपादित किया? [2015]

(क) समनर से”

(ख) कूले से

(ग) ऑगबर्न से

(घ) पारसन्स से

प्रश्न 22.

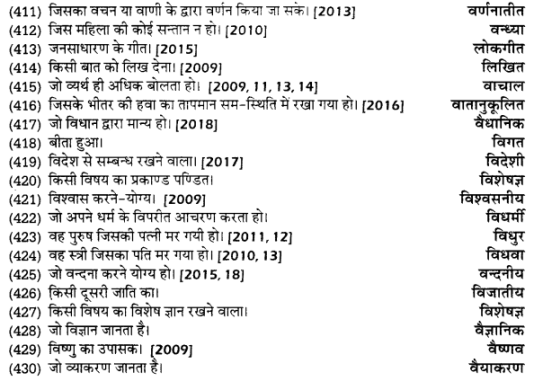

द्वितीयक समूह की विशेषता है|

(क) सादृश्य हित

(ख) आमने-सामने का सम्बन्ध

(ग) सामान्य हित

(घ) भौतिक निकटता

प्रश्न 23.

निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक समूह की विशेषता नहीं है ?

(क) अल्प अवधि

(ख) छोटा आकार

(ग) सदस्यों का सीमित ज्ञान

(घ) ‘मैं’ की भावना

प्रश्न 24.

निम्नलिखित में द्वितीयक समूह कौन-सा है ? [2013]

(क) परिवार

(ख) मित्रमण्डली

(ग) पड़ोस

(घ) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

1. (क) दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना, 2. (ख) परिवार, 3. (ख) समनर ने, 4. (ग) सोशल ऑर्गेनाइजेशन,

5. (क) अन्त:समूह, 6. (ग) वैयक्तिक, 7. (ख) बड़ा आकार, 8. (ख) सी०एच०कूले, 9. (ग) समूह, 10. (ग) पड़ोस,

11. (घ) समान उद्देश्य, 12. (क) प्राथमिक समूह, 13. (घ) परिवार, 14. (ग) राज्य, 15. (क) शारीरिक समीपता,

16. (ख) आर० के० मर्टन, 17. (ख) पड़ोस, 18. (ख) नगर, 19. (घ) सीमित, 20, (ग) राजनीतिक दल, 21. (ख) कूले से,

22. (क) सादृश्य हित, 23. (ख) छोटा आकार, 24. (घ) इनमें से कोई नहीं।

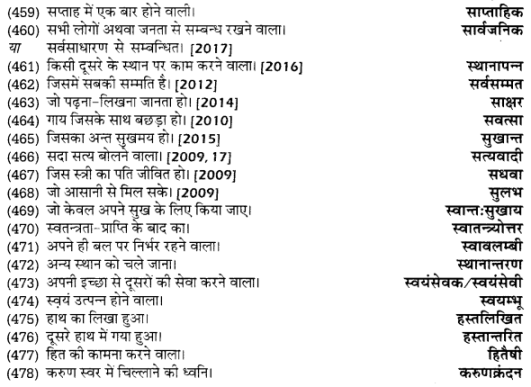

We hope the UP Board Solutions for Class 12 Sociology Chapter 6 Social Group Primary and Secondary Groups (सामाजिक समूह प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह) help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 12 Sociology Chapter 6 Social Group Primary and Secondary Groups (सामाजिक समूह प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह), drop a comment below and we will get back to you at the earliest.