UP Board Solutions for Class 12 Sociology Chapter 1 Geographical and Cultural Environment and Their Effect on Social Life (भौगोलिक और सांस्कृतिक पर्यावरण का सामाजिक जीवन पर प्रभाव) are part of UP Board Solutions for Class 12 Sociology. Here we have given UP Board Solutions for Class 12 Sociology Chapter 1 Geographical and Cultural Environment and Their Effect on Social Life (भौगोलिक और सांस्कृतिक पर्यावरण का सामाजिक जीवन पर प्रभाव).

| Board |

UP Board |

| Textbook |

NCERT |

| Class |

Class 12 |

| Subject |

Sociology |

| Chapter |

Chapter 1 |

| Chapter Name |

Sociology and Cultural Environment

and Their Effect on Social Life

(भौगोलिक और सांस्कृतिक पर्यावरण का

सामाजिक जीवन पर प्रभाव) |

| Number of Questions Solved |

46 |

| Category |

UP Board Solutions |

UP Board Solutions for Class 12 Sociology Chapter 1 Geographical and Cultural Environment and Their Effect on Social Life (भौगोलिक और सांस्कृतिक पर्यावरण का सामाजिक जीवन पर प्रभाव)

विस्तृत उत्तीय प्रश्न (6 अंक)

प्रश्न 1

पर्यावरण की परिभाषा दीजिए भौगोलिक पर्यावरण से मानव-जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए [2009, 10, 12, 16]

या

पर्यावरण क्या है? इसके दो प्रकार भी बताइए मानव-व्यवहारों पर प्राकृतिक पर्यावरण के प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए [2010, 13]

या

भौगोलिक पर्यावरण क्या है तथा इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है ? विवेचना कीजिए [2007, 08, 12]

या

भौगोलिक पर्यावरण क्या है ? यह सामाजिक जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करता है ? [2007, 10]

या

सामाजिक जीवन पर भौगोलिक पर्यावरण के प्रभावों को व्यक्त कीजिए [2012, 14, 15, 16]

या

मनुष्य के जीवन में पर्यावरणीय प्रदूषण के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभावों का वर्णन कीजिए [2013, 15]

या

सम्पूर्ण पर्यावरण की अवधारणा स्पष्ट कीजिए [2011]

या

पर्यावरण को परिभाषित कीजिए [2017]

या

प्राकृतिक पर्यावरण एवं मानव समाज में सम्बन्ध बताइए [2017]

या

पर्यावरण से आप क्या अर्थ लगाते हैं ? भौगोलिक पर्यावरण के अप्रत्यक्ष प्रभावों का उल्लेख कीजिए [2009]

या

पर्यावरण क्या है? भौगोलिक पर्यावरण का मनुष्य के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? [2016]

या

भौगोलिक पर्यावरण के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभावों का उल्लेख कीजिए [2016, 17]

उत्तर :

पर्यावरण का अर्थ

पर्यावरण ‘परि + आवरण’ दो शब्दों के मेल से बना है ‘परि’ का अर्थ है ‘चारों ओर’ तथा ‘आवरण’ का अर्थ है ‘घेरा इस प्रकार पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ हुआ चारों ओर का घेरा जीव के चारों ओर जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक शक्तियाँ और परिस्थितियाँ विद्यमान हैं उनके प्रभावी रूप को ही पर्यावरण कहा जाता है पर्यावरण का क्षेत्र अत्यन्त विशद् है पर्यावरण उन समस्त शक्तियों, वस्तुओं और दशाओं का योग है जो मानव को चारों ओर से आवृत्त किये हुए हैं मानव से लेकर वनस्पति तथा सूक्ष्म जीव तक सभी पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं पर्यावरण उन सभी बाह्य दशाओं एवं प्रभावों का योग है जो जीव के कार्यों एवं प्रगति पर अपना गहरा प्रभाव डालता है पर्यावरण को मानव-जीवन से पृथक् करना उतना ही असम्भव है जैसे शरीर से आत्मा को मैकाइवर एवं पेज ने तो कहा भी है कि “जीवन और परिस्थिति आपस में सम्बन्ध रखती हैं वास्तव में, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, परम्पराओं, धर्म और संस्कृति को समग्र रूप में पर्यावरण ही कहा जा सकता है

पर्यावरण की परिभाषा

पर्यावरण का ठीक-ठीक अर्थ समझने के लिए हमें इसकी परिभाषाओं को अनुशीलन करना होगा विभिन्न विद्वानों ने पर्यावरण को निम्नवत् परिभाषित किया है

ई० ए० रॉस के अनुसार, “पर्यावरण हमें प्रभावित करने वाली कोई भी बाहरी शक्ति है’

जिसबर्ट के अनुसार, “पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है”

टी० डी० इलियट के अनुसार, चेतन पदार्थ की इकाई के प्रभावकारी उद्दीपन और अन्त:क्रिया के क्षेत्र को पर्यावरण कहते हैं”

हर्सकोविट्स ने पर्यावरण को इस प्रकार परिभाषित किया है, “यह सभी बाह्य दशाओं और प्रभावों का योग है जो जीवों के कार्यों एवं विकास को प्रभावित करता है”

पर्यावरण का वर्गीकरण

अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से स्थूल रूप में पर्यावरण को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है

1. प्राकृतिक पर्यावरण – इस पर्यावरण के अन्तर्गत सभी प्राकृतिक और भौगोलिक शक्तियों का समावेश होता है पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, वनस्पति और जीव-जन्तु प्राकृतिक पर्यावरण के अंग हैं प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव मानव-जीवन पर सर्वाधिक पड़ता है

2. सामाजिक पर्यावरण – सम्पूर्ण सामाजिक ढाँचा सामाजिक पर्यावरण कहलाता है इसे सामाजिक सम्बन्धों को पर्यावरण भी कहा जा सकता है परिवार, पड़ोस, सम्बन्धी, खेल के साथी और विद्यालय सामाजिक पर्यावरण के अंग हैं

3. सांस्कृतिक पर्यावरण – मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुओं का समग्र रूप का परिवेश सांस्कृतिक पर्यावरण कहलाता है सांस्कृतिक पर्यावरण भौतिक और अभौतिक दो प्रकार का होता – है—आवास, विद्यालय, टेलीविजन, कुर्सी, मशीनें, भौतिक पर्यावरण तथा धर्म, संस्कृति, भाषा, लिपि, रूढ़ियाँ, कानून और प्रथा अभौतिक पर्यावरण हैं

उपर्युक्त तीनों पर्यावरणों को समग्र रूप में सम्पूर्ण पर्यावरण (Total Environment) कहा जाता है मनुष्य पर सम्पूर्ण पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है

भौगोलिक (प्राकृतिक) पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा

भौगोलिक पर्यावरण या प्राकृतिक पर्यावरण प्रकृति द्वारा निर्मित पर्यावरण है मनुष्य पर जिन प्राकृतिक शक्तियों को चारों ओर से प्रभाव पड़ता है, उसे भौगोलिक पर्यावरण कहा जाता है ये सभी शक्तियाँ स्वतन्त्र रहकर मानव को प्रभावित करती हैं पर्वत, सरिता, वन, पवन, आकाश, पृथ्वी तथा जीव-जगत् सभी भौगोलिक पर्यावरण के अंग हैं प्रमुख विद्वानों ने इसे निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है

मैकाइवर एवं पेज के अनुसार, “भौगोलिक पर्यावरण उन दशाओं से मिलकर बनता है जो प्रकृति मनुष्य को प्रदान करती है इसे पर्यावरण में इन्होंने पृथ्वी का धरातल एवं उसकी सभी प्राकृतिक दशाओं, प्राकृतिक साधनों, भूमि और पानी, पर्वतों व मैदानों, खनिज पदार्थों, पौधों, पशुओं, जलवायु की शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत एवं विकिरण शक्तियाँ, जो पृथ्वी पर क्रियाशील हैं, को सम्मिलित किया है इन सबका मानव-जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है

सोरोकिन के अनुसार, “भौगोलिक पर्यावरण को सम्बन्ध ऐसी भौगोलिक दशाओं से है जिनका अस्तित्व मानवीय क्रियाओं से स्वतन्त्र है और जो मानव के अस्तित्व तथा कार्यों की छाप पड़े बगैर अपनी प्रकृति के अनुसार बदलती हैं इस परिभाषा से यह स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य द्वारा सभी अनियन्त्रित शक्तियों को भौगोलिक पर्यावरण के अन्तर्गत रखा जा सकता है

डॉ० डेविस के अनुसार, “मनुष्य के सम्बन्ध में भौगोलिक पर्यावरण से अभिप्राय भूमि या मानव के चारों ओर फैले उन सभी भौतिक स्वरूपों से है जिनमें वह रहता है, जिनका उसकी आदतों और क्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है”

भौगोलिक पर्यावरण का मानव-जीवन पर प्रभाव

भौगोलिक पर्यावरण बहुत अधिक प्रभावी और शक्तिमान होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य इसके प्रभाव में रहता है मनुष्य का रंग, रूप, आकार, स्वभाव से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवेश सब कुछ भौगोलिक पर्यावरण की ही देन हैं भौगोलिक पर्यावरण के मानव-जीवन पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं

भौगोलिक पर्यावरण के प्रत्यक्ष प्रभाव

भौगोलिक पर्यावरण से मानव के जीवन पर निम्नलिखित प्रत्यक्ष प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं

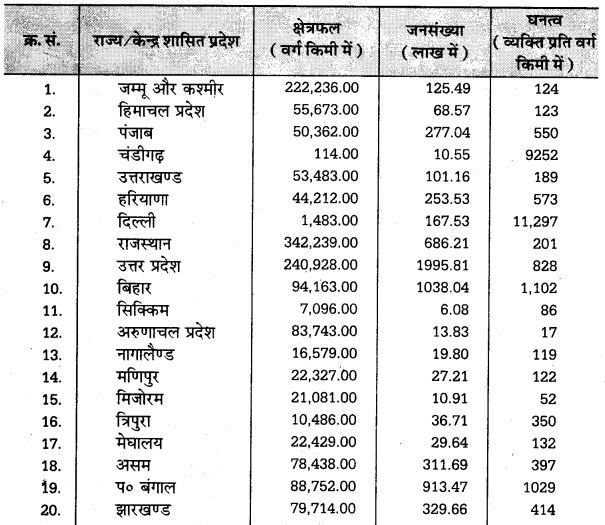

1. जनसंख्या पर प्रभाव – किसी देश की जनसंख्या कितनी होगी, यह वहाँ की अनुकूल या भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है यदि भौगोलिक परिस्थितियाँ प्रतिकूल होंगी, अर्थात् भूमि कम उपजाऊ है, रेगिस्तान, बंजर, पर्वत इत्यादि अधिक हैं तो वहाँ जनसंख्या कम होगी इसके विपरीत, यदि भूमि समतल है, उपजाऊ है और सिंचाई के अच्छे साधन हैं तो जनसंख्या अधिक होगी इस प्रकार भौगोलिक परिस्थितियाँ जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करती हैं गंगा, सतलुज और ब्रह्मपुत्र के मैदान में अनुकूल पर्यावरण होने के कारण ही जनसंख्या सघन है, जब कि थार का मरुस्थल कठोर पर्यावरणीय दशाओं के कारण विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है

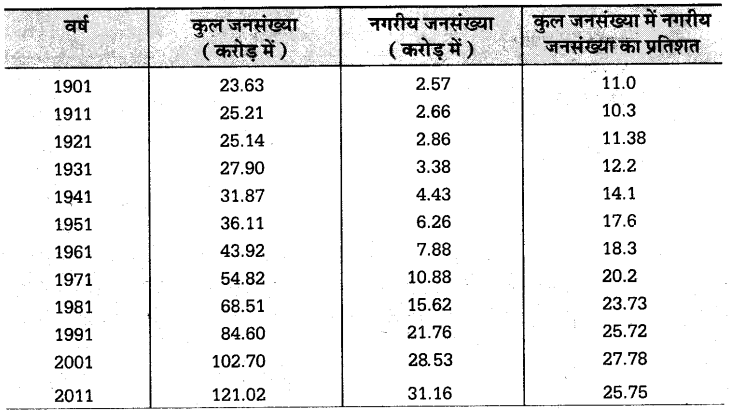

आलोचनात्मक मूल्यांकन – यह सत्य है कि भौगोलिक पर्यावरण का ‘मानव जनसंख्या पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, किन्तु अन्य कारकों को भी जनसंख्या एवं जनसंख्या के घनत्व पर प्रभाव पड़ता है उदाहरणार्थ-अनेक स्थान ऐसे हैं जहाँ भौगोलिक पर्यावरण में कोई अन्तर न होने पर भी वहाँ की जनसंख्या में निरन्तर अत्यधिक वृद्धि हो रही है; जैसे–1901ई० से लेकर अब तक दिल्ली, कोलकाता आदि की जनसंख्या में कई गुना वृद्धि हो गयी है, जब कि वहाँ की भौगोलिक दशाओं में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ

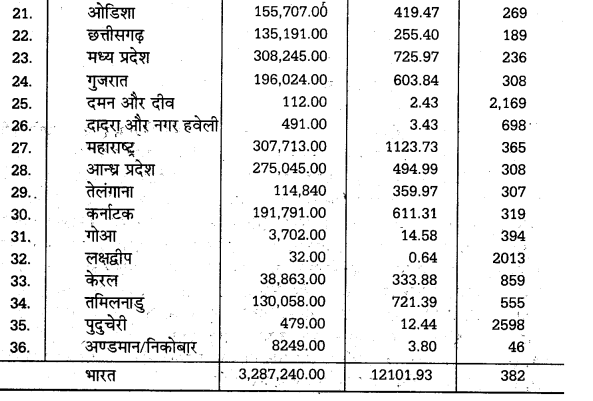

2. आवास पर प्रभाव – भौगोलिक पर्यावरण मनुष्य के निवास हेतु प्रयुक्त मकानों तथा इनकी सामग्री को भी प्रभावित करता है उदाहरणार्थ-पर्वतीय क्षेत्रों में पत्थरों और लकड़ियों का प्रयोग मकानों में अधिक होता है इनकी छतें ढलावदार होती हैं, जिससे वर्षा का पानी न रुके इसके विपरीत, मैदानी इलाकों में ईंटों या मिट्टी इत्यादि का अधिक प्रयोग होता है जापान में भूचाल से बचने के लिए लकड़ी के मकान बनाये जाते हैं न्यूयॉर्क में कठोर धरातल होने के कारण गगनचुम्बी भवन बनाये जाते हैं इस प्रकार मकानों की बनावट तथा इसमें प्रयुक्त सामग्री भौगोलिक पर्यावरण द्वारा प्रभावित होती है

आलोचनात्मक मूल्यांकन – इसमें सन्देह नहीं कि भौगोलिक पर्यावरण ‘मानव निवास’ की सम्पूर्ण व्यवस्था में सहायता करता है, परन्तु उस पर अन्य कारकों का भी प्रभाव रहता है उदाहरणार्थ-महल और झोंपड़ी एक ही भौगोलिक पर्यावरण में सामाजिक पर्यावरण की दुहाई देते रहते हैं

3. वेश-भूषा पर प्रभाव – भौगोलिक पर्यावरण का लोगों की वेश-भूषा पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है गर्म जलवायु वाले देशों में लोग बारीक व ढीले वस्त्र पहनते हैं, जब कि ठण्डे देशों में गर्म व चुस्त कपड़ों का अधिक इस्तेमाल होता है अनेक ठण्डे प्रदेशों में जानवरों की खाल से भी कोट इत्यादि बनाकर पहने जाते हैं टुण्ड्रा प्रदेश में लोग समूरधारी पशुओं की खाल के वस्त्र पहनते हैं

आलोचनात्मक मूल्यांकन – यह सत्य है कि ‘वस्त्रों’ पर भौगोलिक पर्यावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, तथापि मानव वस्त्र केवल भौगोलिक पर्यावरण पर ही आधारित नहीं होते, इस पर संस्कृति (Culture) का भी विशेष प्रभाव पड़ता है उदाहरणार्थ-गरीबों और अमीरों की वेश-भूषा भी अलग-अलग होती है, जब कि वे एक ही भौगोलिक पर्यावरण में निवास करते हैं

4. खान-पान पर प्रभाव – भोजन की सामग्री भी भौगोलिक पर्यावरण से प्रभावित होती है जिस क्षेत्र में जो खाद्य पदार्थ अधिक होते हैं उनको प्रचलने वहीं पर अधिक होता है बंगाल व चेन्नई में चावल अधिक खाये जाते हैं, जब कि उत्तर भारत में गेहूं का अधिक प्रयोग होता है ठण्डे क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति मांसाहारी अधिक होते हैं, जब कि गर्म क्षेत्रों में रहने वाले शाकाहारी अधिक होते हैं यदि आसपास कोई नदी आदि है तो मछली इत्यादि का प्रयोग अधिक होता है पंजाब के निवासी दाल-रोटी खाते हैं, जब कि बंगाली चावल और मछली का भोजन करते हैं

आलोचनात्मक मूल्यांकन – भौगोलिक पर्यावरण तथा खान-पान में इतना सम्बन्ध होते हुए भी भौगोलिक निर्धारणवाद का सिद्धान्त ठीक नहीं उतरता वास्तव में, मानव-जीवन का सम्बन्ध संस्कृति और आर्थिक स्थिति से अधिक होता है, पर्यावरण से कम एक ही स्थान पर रहने वाले कुछ व्यक्ति शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी इस प्रकार एक ही क्षेत्र में रहने वाले निर्धन और धनवान का भोजन भी एक-दूसरे से अलग होता है

5. पशु-जीवन पर प्रभाव – पशुओं को भी एक विशेष पर्यावरण की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनमें मनुष्य की तरह अनुकूलन की शक्ति नहीं होती; जैसे–शेर के लिए जंगल में तथा ऊँट के लिए रेगिस्तान में भौगोलिक परिस्थितियाँ उपलब्ध हैं और ये यहीं अधिक प्रसन्न रहते हैं इसी प्रकार मछली भी समुद्र में ही प्रसन्न रहती है

आलोचनात्मक मूल्यांकन – यह सत्य है कि पशुओं को प्राकृतिक पर्यावरण की ही आवश्यकता होती है और वे इसमें ही प्रसन्न रहते हैं, परन्तु आजकल बड़े-बड़े चिड़ियाघरों में कृत्रिम पर्यावरण उत्पन्न करके देश-विदेश के विभिन्न पशु-पक्षियों को रखा जाता है

भौगोलिक पर्यावरण के अप्रत्यक्ष प्रभाव

भौगोलिक पर्यावरण अप्रत्यक्ष रूप से भी मानव की सामाजिक दशाओं को निम्नलिखित प्रकार से प्रभावित करता है

1. सामाजिक संगठन पर प्रभाव-भौगोलिक पर्यावरण अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक संगठन को प्रभावित करता है लीप्ले का कथन है कि “ऐसे पहाड़ी व पठारी देशों में जहाँ खाद्यान्न की कमी होती है, वहाँ जनसंख्या की वृद्धि अभिशाप मानी जाती है और ऐसी विवाह संस्थाएँ स्थापित की जाती हैं जिनसे जनसंख्या में वृद्धि न हो जौनसार बाबर में खस जनजाति में सभी भाइयों की एक ही पत्नी होती है इससे जनसंख्या-वृद्धि रुक जाती है विवाह की आयु, परिवार का आकार तथा प्रकार भी अप्रत्यक्ष रूप से भौगोलिक परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं मानसूनी प्रदेश घनी जनसंख्या के अभिशाप से ग्रसित हैं

आलोचना – परन्तु यह सदैव ठीक नहीं है और अनेक एकसमान क्षेत्रों में परिवार व विवाह की भिन्न-भिन्न प्रथाएँ देखी गयी हैं

2. आर्थिक संरचना पर प्रभाव – भौगोलिक पर्यावरण उद्योगों के विकास की गति निर्धारित करता है यदि खनिज पदार्थों की प्रचुरता है तो आर्थिक विकास अधिक होगा और लोगों का जीवन-स्तर उच्च होगा यदि प्राकृतिक साधनों की कमी है तो आर्थिक विकास प्रभावित होगा और लोगों का रहन-सहन व जीवन-स्तर अपेक्षाकृत निम्न कोटि का होगा व्यावसायिक संरचना भी इससे प्रभावित होती है इस प्रकार भौगोलिक पर्यावरण आर्थिक संरचना को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है भूमध्यरेखीय प्रदेश में कच्चे मालों की प्रचुरता होते हुए भी तकनीक एवं विज्ञान का विकास न हो पाने के कारण उद्योग-धन्धों की स्थापना नहीं हो पायी है

आलोचना – आर्थिक संरचना पर भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव के विपक्ष में समीक्षकों द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि एकसमान जलवायु में समान उद्योग-धन्धों का विकास नहीं हो पाता है

3. राजनीतिक संगठन पर प्रभाव – राज्य तथा राजनीतिक संस्थाएँ भी भौगोलिक परिस्थितियों द्वारा प्रभावित होती हैं प्रतिकूल पर्यावरण में लोगों का जीवन घुमन्तू होता है और स्थायी संगठनों का विकास नहीं हो पाता अनुकूल पर्यावरण आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करता है, राजनीति को स्थायी रूप प्रदान करता है और समानता पर आधारित प्रजातन्त्र या साम्यवाद जैसी राजनीतिक व्यवस्थाएँ विकसित होती हैं अत्यधिक आर्थिक समानता कुलीनतन्त्र का विकास करती है इस प्रकार सरकार के स्वरूप तथा राज्य के संगठन पर भी भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव देखा गया है

आलोचना – इस प्रभाव की भी आलोचना इस आधार पर की गयी है कि एकसमान भौगोलिक परिस्थितियों वाले देशों में एकसमान राजनीतिक संगठन व सरकारें नहीं हैं एक ही देश में समयसमय पर होने वाली राजनीतिक उथल-पुथल और सरकारों के स्वरूप में होने वाले हेर-फेर भी इसके प्रतीक हैं कि राजनीतिक संस्थाएँ भौगोलिक पर्यावरण द्वारा प्रभावित नहीं होतीं

4. धार्मिक जीवन पर प्रभाव – धर्म प्रत्येक समाज का एक महत्त्वपूर्ण अंग है भौगोलिक निश्चयवादी इस बात पर बल देते हैं कि भौगोलिक पर्यावरण अथवा प्राकृतिक शक्तियाँ धर्म के विकास को प्रभावित करती हैं मैक्समूलर ने धर्म की उत्पत्ति का सिद्धान्त ही प्राकृतिक शक्तियों के भय से उनकी पूजा करने के रूप में प्रतिपादित किया है जिन देशों में प्राकृतिक प्रकोप अधिक हैं, वहाँ पर धर्म का विकास तथा धर्म पर आस्था रखने वाले लोगों की संख्या अधिक होती है एशिया की मानसूनी जलवायु के कारण ही यहाँ के लोग भाग्यवादी बने हैं कृषिप्रधान देशों में इन्द्र की पूजा होना सामान्य बात है वृक्ष, गंगा और गाय भारतीयों के लिए उपयोगी हैं अतः ये सब पूजनीय हैं

आलोचना – भौगोलिकवादियों के इस तर्क को कि “प्राकृतिक शक्तियाँ ही धर्म के विकास को निर्धारित करती हैं स्वीकार नहीं किया जा सकता एकसमान भौगोलिक परिस्थितियों अथवा प्राकृतिक शक्तियों वाले देशों में धर्म का विकास एकसमान रूप से नहीं हुआ है समाज-विशेष की सामाजिक आवश्यकताओं तथा सामाजिक मूल्यों से धर्म अधिक प्रभावित होता है

5. साहित्य पर प्रभाव – साहित्य पर भी भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है भौगोलिक पर्यावरण जितना सुन्दर व अनुकूल होता है उतनी ही सृजनता अधिक होती है और साहित्य भी उतना ही सजीव और सुन्दर बन जाता है भारत में साहित्य के विकास को भौगोलिक व प्राकृतिक शक्तियों से पृथक् करके नहीं समझा जा सकता है यूनान ने सुकरात जैसे दार्शनिक और साहित्यकार दिये, यह सब वहाँ के भौगोलिक पर्यावरण की ही देन थी

आलोचना – यद्यपि साहित्य कुछ सीमा तक अप्रत्यक्ष रूप से भौगोलिक पर्यावरण से प्रभावित होता है, तथापि समान परिस्थितियों वाले समाजों में साहित्य का विकास समान नहीं हुआ है साहित्य के विकास में समाज की सामाजिक-आर्थिक दशाओं का गहरा प्रभाव पड़ता है

6. कला पर प्रभाव – साहित्य के साथ वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, नृत्य तथा नाटकों पर भी भौगोलिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है सुन्दर प्राकृतिक पर्यावरण में चित्रकारी और कृत्रिम पर्यावरण में होने वाली चित्रकारी का केन्द्रबिन्दु अलग-अलग होता है चित्रकार, संगीतकार, नर्तक इत्यादि प्राकृतिक पर्यावरण से अलग होकर अपनी कलाओं का विकास नहीं कर सकते हैं यूनान और रोम में ललित कलाओं का विकास वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ही हुआ था

आलोचना – आज कला का विकास भौगोलिक परिस्थितियों से प्रभावित नहीं है, क्योंकि यातायात व संचार साधनों के विकास से इसमें अन्तर्राष्ट्रीय आयाम जुड़ गया है तथा यह किसी एक देश की सम्पत्ति नहीं रहा है साथ ही इसके विकास में समाज की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियाँ भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि मानव का सामाजिक जीवन पूरी तरह भौगोलिक पर्यावरण पर टिका है भौगोलिक पर्यावरण उसके सामाजिक जीवन को पग-पग पर दिग्दर्शन करता है

प्रश्न 2

सांस्कृतिक पर्यावरण से क्या तात्पर्य है ? सांस्कृतिक पर्यावरण के समाज पर प्रभावों को बताइए [2013, 15]

या

सांस्कृतिक पर्यावरण क्या है? इसके भिन्न-भिन्न प्रभावों का उल्लेख कीजिए [2013]

या

सांस्कृतिक पर्यावरण की परिभाषा दीजिए यह सामाजिक जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करता है? [2015]

उत्तर :

सांस्कृतिक पर्यावरण का अर्थ और परिभाषा

पर्यावरण के निर्माण में प्रकृति के साथ-साथ मनुष्य का भी हाथ रहता है मनुष्य द्वारा निर्मित पर्यावरण सांस्कृतिक पर्यावरण कहलाता है सांस्कृतिक पर्यावरण के स्वरूप को सँभालने में प्रत्येक आगामी पीढ़ी का योगदान रहता है इस प्रकार भौतिक और अभौतिक रूप में पीढ़ी को अपने पूर्वजों से जो प्राप्त होता है उसे ही सांस्कृतिक पर्यावरण कहा जाता है भवन, विद्यालय, बाँध, शक्तिगृह, जलयान, रेलगाड़ी, मेज, पेन व चश्मा सभी सांस्कृतिक पर्यावरण के अंग हैं इन्हें भौतिक संस्कृति के अन्तर्गत रखा जाता है रीति-रिवाज, धर्म, आचरण, भाषा, लिपि व साहित्य भी सांस्कृतिक पर्यावरण के अंग हैं इन्हें अभौतिक संस्कृति कहा जाता है विभिन्न विद्वानों ने सांस्कृतिक पर्यावरण को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया है

हर्सकोविट्स के अनुसार, “सांस्कृतिक पर्यावरण के अन्तर्गत वे सभी भौतिक और अभौतिक वस्तुएँ सम्मिलित हैं जिनका निर्माण मानव ने किया है”

मैकाइवर एवं पेज के अनुसार, “सम्पूर्ण सामाजिक विरासत सांस्कृतिक पर्यावरण है’ उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि भूमण्डल की समस्त भौतिक और अभौतिक सांस्कृतिक धरोहर सांस्कृतिक पर्यावरण है हर्सकोविट्स का मानना है कि सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण मानव द्वारा होता है प्राकृतिक पर्यावरण से मानव जिस कृति को निर्माण करती है, इन्हीं कृतियों के सम्पूर्ण योग को सांस्कृतिक पर्यावरण कही जाता है सम्पूर्ण भौतिक, अभौतिक सांस्कृतिक विरासत को सांस्कृतिक पर्यावरण कहा जाता है सांस्कृतिक पर्यावरण पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तान्तरित होता है प्रत्येक काल में इसमें सुधार होता है और इसकी अभिवृद्धि होती है सांस्कृतिक पर्यावरण को इस प्रकार भी समझा जा सकता है यदि सम्पूर्ण पर्यावरण में से भौगोलिक पर्यावरण को घटा दें तो जो कुछ बचता है उसे सांस्कृतिक पर्यावरण कहा जाता है प्राकृतिक पर्यावरण की तरह सांस्कृतिक पर्यावरण भी मानव के सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग होता है

सांस्कृतिक पर्यावरण का सामाजिक जीवन पर प्रभाव

संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है यह मानव के सामाजिक जीवन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है संस्कृति से सांस्कृतिक पर्यावरण जन्म लेता है सम्पूर्ण सांस्कृतिक विरासत सांस्कृतिक पर्यावरण के रूप में सामाजिक मानव का प्रत्येक क्षेत्र में मार्गदर्शन करती है यह पग-पग पर मानव-व्यवहार को नियन्त्रित कर उसे सुखी और सम्पन्न जीवनयापन का मार्ग दिखाती है सम्पूर्ण सांस्कृतिक विरासत मनुष्य को पशुवत् व्यवहार करने से रोककर समाज में सद्गुणों का समावेश करती है सांस्कृतिक पर्यावरण के समाज पर पड़ने वाले प्रभावों को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है–

1. सामाजिक संगठन पर प्रभाव – सांस्कृतिक पर्यावरण सामाजिक संगठन को प्रभावित करता है, क्योंकि संस्कृति के अनुरूप ही सामाजिक संगठन, सामाजिक संरचना तथा सामाजिक संस्थाओं का विकास होता है उदाहरण के लिए, किसी समाज में परिवार तथा विवाह का क्या रूप होगा, यह वहाँ के सांस्कृतिक मूल्यों और आदर्शों पर निर्भर करता है व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, उत्तर :ाधिकार के नियम, विवाह-विच्छेद के नियम इत्यादि सांस्कृतिक मान्यताओं से प्रभावित होते हैं इसीलिए विभिन्न संस्कृतियों में पनपने वाले सामाजिक संगठन भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं सांस्कृतिक पर्यावरण की परिवर्तनशील प्रकृति होने पर सामाजिक संगठन में भी तेजी से परिवर्तन आता है

2. आर्थिक जीवन पर प्रभाव – सांस्कृतिक पर्यावरण व्यक्तियों के आर्थिक जीवन को भी प्रभावित करता है। यदि सांस्कृतिक मूल्य आर्थिक विकास में सहायता देने वाले हैं तो वहाँ व्यक्तियों का आर्थिक जीवन अधिक उन्नत होगा। मैक्स वेबर (Max Weber) ने हमें बताया है कि प्रोटेस्टेण्ट ईसाइयों की धार्मिक मान्यताएँ पूँजीवादी प्रवृत्ति के विकास में सहायक हुई हैं। इसीलिए प्रोटेस्टेण्ट ईसाइयों के बहुमत वाले देशों में पूँजीवाद अधिक है। यदि सांस्कृतिक मूल्ये आर्थिक विकास में बाधक हैं तो व्यक्तियों के आर्थिक जीवन पर इनका कुप्रभाव पड़ता है तथा वे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए रहते हैं।

3. प्रौद्योगिकीय विकास पर प्रभाव – सांस्कृतिक पर्यावरण आर्थिक जीवन को प्रभावित करने के साथ-साथ प्रौद्योगिकीय विकास की गति को भी निर्धारित करता है। भौतिकवादी संस्कृति भौतिक उपलब्धियों तथा भोग-विलास पर अधिक बल देती है तथा वैज्ञानिक आविष्कारों को तीव्र गति प्रदान करती है। आध्यात्मिकता पर बल देने वाली संस्कृति में रचनात्मक व आध्यात्मिक सुख के साधनों के विकास पर अधिक बल दिया जाता है। इस प्रकार प्रौद्योगिकीय विकास व आविष्कार भी सांस्कृतिक पर्यावरण द्वारा प्रभावित होते हैं।

4. राजनीतिक संगठन पर प्रभाव – सांस्कृतिक पर्यावरण का राजनीतिक संगठन तथा राजनीतिक संस्थाओं पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। किसी देश में सरकार का स्वरूप क्या होगा, सभी व्यक्तियों को समान रूप से वयस्क मताधिकार मिलेगा या नहीं, सभी को राजनीतिक क्रियाओं में भाग लेने की स्वतन्त्रता होगी या नहीं इत्यादि सभी बातों पर सांस्कृतिक मूल्यों का गहरा प्रभाव पड़ता है। राज्य द्वारा सभी नागरिकों की रक्षा या विशेष वर्ग की रक्षा करना अथवा राज्य द्वारा बनाये जाने वाले कानूनों व अधिनियमों पर भी सांस्कृतिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। इसी कारण विभिन्न संस्कृतियों वाले समाजों में राजनीतिक संगठन की दृष्टि से अन्तर पाये जाते हैं।

5. धार्मिक व्यवस्था पर प्रभाव – व्यक्तियों का धार्मिक जीवन भी सांस्कृतिक पर्यावरण द्वारा प्रभावित होता है। धार्मिक संस्थाओं व संगठनों का रूप संस्कृति द्वारा निर्धारित होता है; उदाहरणार्थ-भारतीय संस्कृति ने धर्म के विकास में सहायता दी है और इसी कारण आज सभी प्रमुख धर्मों के लोग भारत में विद्यमान हैं। आज भी भारतीय अलौकिक शक्तियों में विश्वास करते हैं, जब कि पश्चिमी देशों में लौकिकीकरण तेजी से हुआ है और धर्म का प्रभाव भौतिकवादी संस्कृति के कारण दिन-प्रतिदिन कम होता जा रहा है। सांस्कृतिक पर्यावरण में परिवर्तन आने पर ही धर्म का स्वरूप भी बदल जाता है। भारतीय संस्कृति के कारण ही धर्म जीवन पद्धति का अंग बना हुआ है। यहाँ सामाजिक जीवन में अध्यात्मवाद विशेष स्थान प्राप्त कर चुका है।

6. समाजीकरण की प्रक्रिया पर प्रभाव – सांस्कृतिक पर्यावरण समाजीकरण की प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है। बच्चा जन्म के समय तो केवल एक जीवित पुतला होता है जिसे सामाजिक गुण वहाँ की संस्कृति के अनुरूप प्राप्त होते हैं। सांस्कृतिक आदर्शों के अनुरूप वह बोलना, खाना-पीना, वस्त्र पहनना तथा प्रथाओं व रीति-रिवाजों को सीखता है। भारतीय समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया भारतीय संस्कृति से प्रभावित है, जब कि पश्चिमी देशों में समाजीकरण की प्रक्रिया वहाँ की संस्कृति के अनुरूप है। अतः व्यक्ति में विकसित होने वाले सामाजिक गुण उसके सांस्कृतिक पर्यावरण की उपज होते हैं।

7. व्यक्तित्व के निर्माण पर प्रभाव – संस्कृति का व्यक्तित्व से गहरा सम्बन्ध है। व्यक्ति को व्यक्तित्व किस प्रकार से निर्मित होगा, यह वहाँ की संस्कृति पर निर्भर करता है। समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से ही व्यक्ति उन बातों को ग्रहण करता है जो वहाँ की संस्कृति के अनुरूप होती हैं। अहिंसा, त्याग, सम्मान, नैतिकता, स्वतन्त्रता आदि मूल्यों का अधिग्रहण व्यक्ति संस्कृति द्वारा ही करता है। अनेक अध्ययनों से हमें पता चला है कि संस्कृति के अनुरूप ही व्यक्तित्व का विकास होता है। उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि सांस्कृतिक पर्यावरण का व्यक्ति के सामाजिक जीवन तथा अन्य सभी पक्षों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। समाज का सम्पूर्ण ढाँचा सांस्कृतिक पर्यावरण के अनुरूप ही बनता है। सांस्कृतिक पर्यावरण वह महत्त्वपूर्ण शक्ति है जो मानव-जीवन को समग्र रूप से प्रभावित और परिवर्तित करती है। यद्यपि सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण मनुष्य द्वारा ही होता है फिर भी वह उससे पूरी तरह प्रभावित होता है। एक व्यक्ति जिस सांस्कृतिक पर्यावरण में रहता है उसमें वैसी ही संस्कृति का उविकास होता है। वहाँ के सांस्कृतिक मूल्य उसके व्यवहार में पूरी तरह रच-बस जाते हैं। मानवीय जीवन की दशाएँ और सामाजिक जीवन के प्रतिमान सांस्कृतिक पर्यावरण द्वारा ही निर्धारित होते हैं

प्रश्न 3

आधुनिकीकरण के भारतीय समाज एवं संस्कृति पर पड़ने वाले प्रभावों की विवेचना कीजिए। [2007, 09, 13]

उत्तर :

भारतीय समाज आज आधुनिकीकरण की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। भारतीय समाज एवं संस्कृति पर आधुनिकीकरण के प्रभाव से उत्पन्न होने वाले प्रमुख परिवर्तनों को निम्नलिखित क्षेत्रों में देखा जा सकता है|

1. प्रौद्योगिक विकास – भारत में आधुनिकीकरण का सर्वप्रमुख परिणाम प्रौद्योगिक विकास के रूप में देखने को मिलता है। आज भारत में सूती कपड़ों, रासायनिक खादों, सीमेण्ट, जूट, भारी मशीनों, दवाइयों, कारों आदि के उत्पादन के बड़े-बड़े कारखाने स्थापित हो चुके हैं। प्रौद्योगिक विकास के साथ विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में इतनी वृद्धि हुई कि हमारे समाज में अनेक संरचनात्मक परिवर्तन होने लगे।

2. जीवन-स्तर में सुधार – भारत में भूमि-सुधारों तथा विभिन्न विकास कार्यक्रमों के फलस्वरूप जीवन के सभी पक्षों में आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन मिला। कुछ समय पहले तक समाज के जो दुर्बल वर्ग जीवन की अनिवार्य सुविधाएँ पाने से भी वंचित थे, उनमें भी चीनी और स्टील के बर्तनों का उपयोग देखने को मिलता है। जीवन-स्तर में होने वाला यह सुधार उन मनोवृत्तियों का परिणाम है, जो आधुनिकता की उपज हैं।

3; कृषि का आधुनिकीकरण – आधुनिकता का स्पष्ट प्रभाव ग्रामीण समाज पर देखने को मिलता है, जहाँ कृषि की नयी प्रविधियों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। अब अधिकांश ग्रामीण ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, पम्पिंग सैटों, श्रेसर तथा स्प्रेयर आदि का प्रयोग करके कृषि उत्पादन को बढ़ाने में लगे हैं। कृषि के आधुनिकीकरण से गाँव और नगर के लोगों की दूरी कम हुई तथा ग्रामीणों का विस्तृत जगत से सम्पर्क बढ़ने लगा।

4. समाज-सुधार को प्रोत्साहन – आधुनिकीकरण का सामाजिक संरचना पर सबसे स्पष्ट प्रभाव समाज-सुधार की प्रक्रिया के रूप में देखने को मिलता है। आधुनिकीकरण से उत्पन्न होने वाली मनोवृत्तियों के परिणामस्वरूप उन अन्धविश्वासों और कुरीतियों का प्रभाव तेजी से कम होने लगा जो सैकड़ों वर्षों से भारतीय सामाजिक जीवन को विघटित कर रही थीं। अस्पृश्यता, पर्दा प्रथा, बहुपत्नी विवाह तथा दहेज-प्रथा जैसी सामाजिक कमजोरियाँ क्षीण होती जा रही हैं।

5. शिक्षा का प्रसार – आधुनिकीकरण का एक अन्य प्रभाव शिक्षा के प्रति लोगों की मनोवृत्तियों में व्यापक परिवर्तन होना है। आज अधिकांश माता-पिता आर्थिक तंगी के बाद भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के पक्षधर हैं। इसी के फलस्वरूप शिक्षित लोगों के प्रतिशत तथा शिक्षा के स्तर में व्यापक सुधार हो सका।

6. सामाजिक मूल्यों एवं मनोवृत्तियों में परिवर्तन – आधुनिकीकरण के प्रभाव से भारत के परम्परागत मूल्यों में परिवर्तन होने के साथ ही विभिन्न वर्गों की मनोवृत्तियों में भी व्यापक परिवर्तन हुए। अब अधिकांश लोग भाग्य की अपेक्षा व्यक्तिगत योग्यता और परिश्रम को अधिक महत्त्व देने लगे हैं। जातिगत विभेदों की जगह समानता और सामाजिक न्याय के मूल्यों के प्रभाव में वृद्धि हुई है।

प्रश्न 4

संस्कृति की परिभाषा दीजिए। भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति में अन्तर स्पष्ट कीजिए। [2016]

या

भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति में अन्तर बताइए। [2014]

या

भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति में चार अन्तर लिखिए। [2013]

उत्तर :

संस्कृति का अर्थ मनुष्य ने आदिकाल से प्राकृतिक बाधाओं को दूर करने के लिए व अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक समाधानों की खोज की है। इन खोजे गए उपायों को मनुष्य ने आगे आने वाली पीढ़ी को ही हस्तान्तरित किया। प्रत्येक पीढ़ी ने अपने पूर्वजों से प्राप्त ज्ञान और कला का और अधिक विकास किया है। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक पीढ़ी ने अपने पूर्वजों के ज्ञान को संचित किया है। और इसे ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान और अनुभव का भी अर्जन किया है। इस प्रकार के ज्ञान व अनुभव के अन्तर्गत यन्त्र, प्रविधियाँ, प्रथाएँ, विचार और मूल्य आदि आते हैं। ये मूर्त और अमूर्त वस्तुएँ संयुक्त रूप से संस्कृति’ कहलाती है। इस प्रकार, वर्तमान पीढ़ी ने अपने पूर्वजों तथा स्वयं के प्रयासों से जो अनुभव व व्यवहार सीखी है, वही संस्कृति है।

संस्कृति की परिभाषा

प्रमुख विद्वानों ने संस्कृति को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया है।

1. हॉबल के अनुसार “संस्कृति सम्बन्धित सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का सम्पूर्ण योग है जो कि एक समाज के सदस्यों की विशेषताओं को बतलाता है और जो इसलिए प्राणिशास्त्रीय विरासत का परिणाम नहीं होता।”

2. ई०एस० बोगार्डस के अनुसार “संस्कृति किसी समूह के कार्य करने में सोचने की समस्त विधियाँ हैं।”

3. मैकाइवर तथा पेज के अनुसार “संस्कृति हमारे दैनिक व्यवहार में कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन और आनन्द में पाए जाने वाले रहन-सहन और विचार के ढंगों में हमारी प्रकृति . की अभिव्यक्ति है।”

4. हर्सकोविट्स के अनुसार ‘‘संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है।”

5. मैलिनोव्स्की के अनुसार ‘संस्कृति प्राप्त आवश्यकताओं की एक व्यवस्था और उद्देश्यात्मक क्रियाओं को संगठित व्यवस्था है।”

6. बीरस्टीड के अनुसार “संस्कृति वह सम्पूर्ण जटिलता है, जिसमें वे सभी वस्तुएँ सम्मिलित हैं जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज का सदस्य होने के नाते अपने पास रखते हैं।”

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि संस्कृति में दैनिक जीवन में पायी जाने वाली समस्त वस्तुएँ आती हैं। मनुष्य भौतिक, मानसिक तथा प्राणिशास्त्रीय रूप में जो कुछ पर्यावरण से सीखता है, उसी को संस्कृति कहा जाता है।

संस्कृति के प्रकार

टायलर के अनुसार संस्कृति एक जटिल समग्रता है, जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, प्रथा तथा ऐसी ही अन्य किसी भी योग्यता और आदत का समावेश रहता है, जिन्हें मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते अर्जित करता है। ऑगबर्न ने संस्कृति को दो भागों में विभाजित किया है।

(क) भौतिक संस्कृति मनुष्यों ने अपनी आवश्यकताओं के कारण अनेक आविष्कारों को जन्म दिया है। ये आविष्कार हमारी संस्कृति के भौतिक तत्त्व माने जाते हैं। इस प्रकार भौतिक संस्कृति उन आविष्कारों का नाम है जिनको मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं के कारण जन्म दिया है। यह भौतिक संस्कृति मानव जीवन है। बाह्य रूप से सम्बन्धित है भौतिक संस्कृति को ही सभ्यता कहा जाता है। मोटर, रेलगाड़ी, हवाईजहाज, मेज-कुर्सी, बिजली का पंखा आदि सभी भतिक तत्त्व; भौतिक संस्कृति अथवा सभ्यता के ही प्रतीक हैं। संस्कृति के भौतिक पक्ष को मैथ्यू आरनोल्ड, अल्फ्रेड वेबर तथा मैकाइवर और पेज ने सभ्यता कहा है। भौतिक संस्कृति अथवा सभ्यता को परिभाषित करते हुए मैकाइवर तथा पेज ने लिखा है कि “मनुष्य ने अपने जीवन की दशाओं पर नियन्त्रण करने के प्रयत्न में जिस सम्पूर्ण कला विन्यास की रचना की है, उसे सभ्यता कहते हैं।” क्लाइव बेल के अनुसार-“सभ्यता मूल्यों के ज्ञान के आधार पर स्वीकृत किया गया तर्क और तर्क के आधार पर कठोर एवं भेदनशील बनाया गया मूल्यों का ज्ञान है।”

(ख) अभौतिक संस्कृति मानव जीवन को संगठित करने के लिए मनुष्य ने अनेक रीतिरिवाजों, प्रथाओं, रूढ़ियों आदि को जन्म दिया है। ये सभी तत्त्व मनुष्य की अभौतिक संस्कृति के रूप हैं। ये तत्त्व अमूर्त तत्त्वों का योग है, जो नियमों, उपनियमों, रूढ़ियों, रीति-रिवाजों आदि के रूप में मानव व्यवहार को नियन्त्रित करते हैं। इस प्रकार संस्कृति के अन्तर्गत वे सभी चीजें सम्मिलित की जा सकती हैं, जो व्यक्ति की आन्तरिक व्यवस्था को प्रभावित करती हैं। दूसरे शब्दों में, संस्कृति में वे भी पदार्थ सम्मिलित किए जा सकते हैं, जो मनुष्य के व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। टायलर ने लिखा है कि “संस्कृति मिश्रित-पूर्ण व्यवस्था है, जिसमें समस्त ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता के सिद्धान्त, विधि-विधान, प्रथाएँ एवं अन्य समस्त योग्यताएँ सम्मिलित हैं तथा जिन्हें व्यक्ति समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है।”

भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति में अन्तर

भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति में निम्नलिखित प्रमुख भेद या अन्तर पाए जाते हैं

- भौतिक संस्कृति के अन्तर्गत मनुष्य द्वारा निर्मित वे सभी वस्तुएँ आ जाती हैं, जिनका उनकी उपयोगिता द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, जबकि अभौतिक संस्कृति का सम्बन्ध मूल्यों, विचारों व ज्ञान से है।

- भौतिक संस्कृति का सम्बन्ध व्यक्ति की बाहरी दशा से होता है, जबकि अभौतिक संस्कृति का सम्बन्ध व्यक्ति की आन्तरिक अवस्था से होता है।

- भौतिक संस्कृति में तीव्रता से परिवर्तन होता रहता है, जबकि अभौतिक संस्कृति धीरे-धीरे परिवर्तित होती है।

- भौतिक संस्कृति का प्रसार तीव्रता से होता है तथा इसे ग्रहण करने हेतु बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती, जबकि अभौतिक संस्कृति का प्रसार बहुत धीमी गति से होता है।

- भौतिक संस्कृति आविष्कारों से सम्बन्धित है, जबकि अभौतिक संस्कृति आध्यात्मिकता से सम्बन्धित है।

- भौतिक संस्कृति का कितना विकास होगा, यह निश्चय अभौतिक संस्कृति ही करती है।

- भौतिक संस्कृति मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं का योग है, जबकि अभौतिक संस्कृति रीति रिवाजों, रूढ़ियों, प्रथाओं, मूल्यों, नियमों, व उपनियमों का योग है।

- भौतिक संस्कृति मूर्त होती है, जबकि अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है।

- भौतिक संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति से सम्बन्धित होने के कारण एक साधन है, जबकि अभौतिक संस्कृति व्यक्ति को जीवन-यापन का तरीका बतलाती है।

- भौतिक संस्कृति का मापदण्ड उपयोगिता पर आधारित है, जबकि अभौतिक संस्कृति हमारी आन्तरिक भावनाओं से सम्बन्धित है।

लघु उत्तरीय प्रश्न (4 अंक)

प्रश्न 1

लैण्डिस द्वारा प्रस्तुत पर्यावरण के वर्गीकरण को लिखिए। [2011]

उत्तर :

लैण्डिस ने सम्पूर्ण पर्यावरण को निम्नलिखित तीन भागों में बाँटा है

1. प्राकृतिक पर्यावरण – इसके अन्तर्गत वे सभी प्राकृतिक शक्तियाँ एवं वस्तुएँ आती हैं, जिनका निर्माण प्रकृति ने किया है; जैसे-भूमि, तारे, सूर्य, चन्द्र, नदी, पहाड़, समुद्र, जलवायु, पेड़-पौधे, पशु-जगत्, भूकम्प, बाढ़ आदि। ये सभी मानव एवं समाज को प्रभावित करते हैं।

2, सामाजिक पर्यावरण – इसके अन्तर्गत मानवीय सम्बन्धों से निर्मित सामाजिक समूह, संगठन, समाज, समुदाय, समिति, संस्था आदि आते हैं, जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं, उसका समाजीकरण करते हैं और उसे मानव की संज्ञा प्रदान करने में सहायक होते हैं।

3. सांस्कृतिक पर्यावरण – इसके अन्तर्गत धर्म, नैतिकता, प्रथाएँ, लोकाचार, कानून, प्रौद्योगिकी, व्यवहार-प्रतिमान आदि आते हैं, जिन्हें मनुष्य अपने अनुभवों एवं सामाजिक सम्पर्क के कारण सीखता है और उनके अनुरूप अपने को ढालने का प्रयास करता है।

प्रश्न 2

भौगोलिक निश्चयवादी (निर्धारणवादी) विचारधारा की समालोचना कीजिए।

उत्तर :

भौगोलिक निश्चयवादी विचारधारा की आलोचनाएँ निम्नलिखित हैं

1. भौगोलिक निश्चयवादियों ने मनुष्य को कीड़े-मकोड़े एवं पशु-पक्षियों की भाँति असहाय एवं निरुपाय मान लिया है। वे यह भूल जाते हैं कि मानव बुद्धिमान एवं चिन्तनशील प्राणी है जिसने आविष्कारों के बल पर भाग्य और जीवन की दीन दशी को ही बदल दिया है।

2. यदि भौगोलिक पर्यावरण ही मानव की सभ्यता, संस्कृति एवं व्यवहार को तय करता है तो फिर एक ही पर्यावरण में रहने वाले लोगों के भोजन, वस्त्र, मकान, प्रथाओं एवं परम्पराओं में अन्तर क्यों होता है, इसका उत्तर : भौगोलिक निश्चयवाद के आधार पर नहीं दिया जा सकता।।

3. मानव के प्रत्येक कार्य को केवल भौगोलिक पर्यावरण की ही उपजे मानकर भूगोलविदों ने अतिवाद का परिचय दिया, जब कि मानव-कार्य एवं व्यवहार को प्रभावित करने में, भौगोलिक कारक कई कारकों में से एक है, न कि सब कुछ।

प्रश्न 3

भौगोलिक पर्यावरण सामाजिक संस्थाओं को कैसे प्रभावित करता है ?

उत्तर :

कई भूगोलविदों ने भौगोलिक कारकों एवं सामाजिक संस्थाओं का सम्बन्ध प्रकट किया है। उदाहरण के लिए, जिन स्थानों पर खाने-पीने एवं रहने की सुविधाएँ होती हैं, वहाँ संयुक्त परिवार पाये जाते हैं और जहाँ इनका अभाव होता है वहाँ एकाकी परिवार। जहाँ प्रकृति से संघर्ष करना होता है, वहाँ पुरुष-प्रधान समाज होते हैं। इसी प्रकार से जहाँ जीविकोपार्जन की सुविधाएँ सरलता से मिल जाती हैं और कृषि की प्रधानता होती है, वहाँ बहुपत्नी-प्रथा तथा जहाँ जीवनयापन कठिन होता है, वहाँ बहुपति-प्रथा अथवा एक-विवाह की प्रथा पायी जाती है। इसका कारण यह है कि संघर्षपूर्ण पर्यावरण में स्त्रियों का भरण-पोषण सम्भव न होने से कन्या-वध आदि की प्रथा पायी जाती है जिससे उनकी संख्या घट जाती है। जिन स्थानों पर जीवन-यापन के लिए कठोर श्रम एवं सामूहिक प्रयास करना होता है, वहाँ सामाजिक संगठन सुदृढ़ होता है।

प्रश्न 4

“मानव पहले प्रकृति का दास था, परन्तु अब स्वामी बनता जा रहा है।” इस कथन पर टिप्पणी कीजिए।

उत्तर :

भौगोलिक निश्चयवादी मानव के खान-पान, वेश-भूषा, मकान, व्यवहार, धर्म, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं आदि पर भौगोलिक प्रभाव को प्रमुख मानते हैं। वे मानव को प्रकृति के हाथों में खिलौना मात्र ही समझते हैं। भौगोलिक निश्चयवादियों की बात कुछ समय पहले तक उचित मानी जा सकती थी, जब मानव ने आज जितनी प्रगति, विकास और आविष्कार नहीं किये थे और उसका सम्पूर्ण जीवन प्रकृति पर निर्भर था, उससे ही नियन्त्रित व निर्देशित होता था। शिकारी अवस्था से कृषि अवस्था तक मानव की प्रकृति की दासता अधिक थी, किन्तु आज के वैज्ञानिक युग में मानव ने प्रकृति पर विजय पायी है। विज्ञान के सहारे ही मानव ने चन्द्रमा पर विजय की है, समुद्रों का मंथन किया है, आकाश में उड़ा है। अब दलदल, पहाड़ और रेगिस्तान उसके मार्ग में बाधा नहीं रहे। मानव ने अपने प्रयत्नों से रेगिस्तानों व टुण्ड्रा प्रदेशों को रहने योग्य एवं हरे-भरे खेतों में बदल दिया है। कृत्रिम वर्षा की जाने लगी है। मौसम के प्रभाव से बचने के लिए वातानुकूलित कमरे बनने लगे हैं। प्रत्येक क्षेत्र में आज मानव प्रकृति की दासता से मुक्त होता जा रहा है और नवीन आविष्कारों, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान के सहारे प्रकृति के रहस्यों को ज्ञात कर उन्हें अपनी इच्छानुसार प्रयोग में ला रहा है।

प्रश्न 5

भौतिक संस्कृति की विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

उत्तर :

भौतिक संस्कृति की विशेषताओं को हम संक्षेप में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं

- भौतिक संस्कृति मूर्त होती है।

- भौतिक संस्कृति संचयी होती है; अत: इसके अंगों एवं मात्रा में निरन्तर वृद्धि होती जाती

- चूंकि भौतिक संस्कृति मूर्त है, अत: उसे मापा जा सकता है।

- भौतिक संस्कृति की उपयोगिता एवं लाभ का मूल्यांकन सरल है।

- भौतिक संस्कृति में परिवर्तन शीघ्र होते हैं।

- एक स्थान से दूसरे स्थान पर संस्कृति का प्रसार होने पर भौतिक संस्कृति में बिना परिवर्तन हुए ही उसे ग्रहण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अमेरिकन फर्नीचर की डिजाइन, पेन, वेश-भूषा एवं मशीनों को हम बिना परिवर्तन के ग्रहण कर सकते हैं।

- भौतिक संस्कृति में कई विकल्प पाये जाते हैं। अत: व्यक्ति अपनी रुचि एवं आवश्यकता के अनुसार उनमें से चुनाव कर सकता है।

प्रश्न 6

सांस्कृतिक पर्यावरण व्यक्तित्व-निर्माण को कैसे प्रभावित करता है ?

उत्तर :

मानव जन्म से कुछ शारीरिक गुण एवं क्षमताएँ लेकर पैदा होता है, किन्तु संस्कृति लेकर नहीं। सांस्कृतिक पर्यावरण में ही मानव के गुणों व क्षमता का विकास होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति को समाज व संस्कृति की अनेक बातें सिखायी जाती हैं। व्यक्तित्व संस्कृति की ही देन है, संस्कृति के अभाव में व्यक्तित्व का समुचित विकास नहीं हो सकता। सांस्कृतिक पर्यावरण में रहकर ही व्यक्ति परम्पराओं, विश्वासों, नैतिकता, आदर्श आदि को ग्रहण करता है, जो उसके व्यक्तित्व का अंग बन जाते हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण में भिन्नता के कारण ही हमें विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व देखने को मिलते हैं और व्यक्ति की मनोवृत्तियों, विचारों, विश्वासों एवं व्यवहारों में भिन्नता पायी जाती है। उदाहरणार्थ-भारत में किसी व्यक्ति का सम्मान करने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं और हाथ जोड़ते हैं, जब कि अंग्रेज लोग सम्मान प्रकट करने के लिए सिर से अपना टोप उतार देते हैं। मुस्लिम स्त्रियाँ बुर्का पहनती हैं, किन्तु अमेरिकन स्त्रियाँ नहीं। स्पष्ट है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में सांस्कृतिक पर्यावरण महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

प्रश्न 7

भौगोलिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण में अन्तर स्पष्ट कीजिए। [2009, 11, 13, 15]

उत्तर :

भौगोलिक़ पर्यावरणा से अभिप्राय प्राकृतिक पर्यावरण से है, जब कि सांस्कृतिक पर्यावरण मानव या समाज द्वारा निर्मित पर्यावरण है। दोनों में पर्याप्त अन्तर हैं, जो इस प्रकार हैं

- भौगोलिक पर्यावरण का सम्बन्ध प्रकृति से है; अत: यह मानव से स्वतन्त्र है, जब कि सांस्कृतिक पर्यावरण, मानव द्वारा निर्मित पर्यावरण है।

- भौगोलिक पर्यावरण में भौतिक वस्तुएँ, जल, वायु, आकाश, सूर्य, चन्द्रमा आदि आते हैं, जब कि सांस्कृतिक पर्यावरण में भौतिक और अभौतिक दोनों प्रकार की वस्तुएँ आती हैं।

- भौगोलिक पर्यावरण मूर्त होता है, जब कि सांस्कृतिक पर्यावरण अमूर्त होती है।

- भौगोलिक पर्यावरण की अपेक्षा सांस्कृतिक पर्यावरण व्यक्तियों के जीवन को अधिक प्रभावित करता है।

प्रश्न 8

भौगोलिक पर्यावरण का धर्म तथा मानव-व्यवहार पर प्रभाव स्पष्ट कीजिए।

या

भौगोलिक पर्यावरण के चार प्रभावों का उल्लेख कीजिए। भौगोलिक पर्यावरण के दो अप्रत्यक्ष प्रभाव लिखिए। [2008]

या

भौगोलिक पर्यावरण के अप्रत्यक्ष प्रभावों का वर्णन कीजिए। [2011, 12]

या

भौगोलिक पर्यावरण के मानव व्यवहार पर दो प्रभाव बताइए। [2012, 15, 16]

उत्तर :

भौगोलिक पर्यावरण के चार प्रभाव निम्नलिखित हैं

1. धर्म पर प्रभाव – धर्म प्रत्येक समाज का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। भौगोलिक निश्चयवादी इस बात पर बल देते हैं कि भौगोलिक पर्यावरण अथवा प्राकृतिक शक्तियाँ धर्म के विकास को प्रभावित करती हैं। मैक्स मूलर ने धर्म की उत्पत्ति का सिद्धान्त ही प्राकृतिक शक्तियों के भय से उनकी पूजा करने के रूप में प्रतिपादित किया है। जिन देशों में प्राकृतिक प्रकोप अधिक हैं, वहाँ पर धर्म का विकास तथा धर्म पर आस्था रखने वाले लोगों की संख्या अधिक होती है। एशिया की मानसूनी जलवायु के कारण ही यहाँ के लोग भाग्यवादी बने हैं। कृषिप्रधान देशों में इन्द्र की पूजा होना सामान्य बात है। वृक्ष, गंगा और गाय भारतीयों के लिए उपयोगी हैं; अतः ये सब पूजनीय हैं।

2. मानव-व्यवहार पर प्रभाव – भूगोलविदों का मत है कि मानवीय व्यवहारों, कार्यक्षमता, मानसिक योग्यता, आत्महत्या, अपराध एवं जन्म-दर और मृत्यु-दर पर जलवायु, तापक्रम एवं आर्द्रता आदि भौगोलिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। लकेसन के अनुसार, “अपराध ऋतुओं के हिसाब में परिवर्तित होते हैं। सर्दियों में सम्पत्ति सम्बन्धी अपराध अधिक होते हैं और गर्मियों में व्यक्ति सम्बन्धी’’; उदाहरणार्थ-उपजाऊ भूमि, अनुकूल वर्षा तथा ठण्डे मौसम वाले क्षेत्रों में अपराध कम होते हैं। उनकी कार्यक्षमता भी अपेक्षाकृत अधिक होती है।

3. आर्थिक जीवन पर प्रभाव – किसी देश या समाज के आर्थिक क्षेत्र का निर्धारण वहाँ की भौगोलिक दशाओं से होता है। यदि किसी देश में उपजाऊ मैदान अधिक हैं, तो वहाँ का आर्थिक ढाँचा कृषि पर निर्भर होगा। यदि किसी देश में खनिज पदार्थों की अधिकता है, तो उस देश की आर्थिक उन्नति करने की सम्भावनाएँ बढ़ जाती हैं। इसी प्रकार यदि भौगोलिक पर्यावरण ने उस देश को कच्चा माल और शक्ति के साधन प्रदान किये हैं, तो उस देश का आर्थिक संगठन उद्योगों पर आधारित होता है।

4. सामाजिक संगठन पर प्रभाव – कुछ लोगों का कहना है कि सामाजिक संगठनों का स्वरूप भौगोलिक दशाओं से निर्धारित होता है। जंगली प्रदेशों में कुटुम्ब बड़े होते हैं, क्योंकि लोगों को जंगली जानवरों से अपनी रक्षा सामूहिक रूप से करनी पड़ती है और उदर-पूर्ति के लिए भी मिलकर कार्य करना पड़ता है। नगरों में परिवार छोटे होते हैं, क्योंकि स्त्री-पुरुष अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार के बिना भी कर लेते हैं और इसलिए तलाकों की संख्या भी वहाँ अधिक होती है। रेगिस्तानों और घास के मैदानों में लोगों को अपने जानवरों को लेकर घूमना-फिरना पड़ता है, इसलिए उनके जीवन में स्थायित्व नहीं आ पाता। इसके विपरीत, खेती और उद्योग-धन्धे वाले क्षेत्रों के परिवारों में अधिक स्थायित्व होता है और उनके सामाजिक संगठनों में स्थिरता होती है।

प्रश्न 9

संस्कृति की प्रमुख विशेषताएँ लिखिए। [2016]

उत्तर :

संस्कृति की प्रमुख विशेषताएँ संस्कृति की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं

1. सीखा हुआ व्यवहार – व्यक्ति समाज की प्रक्रिया में कुछ-न-कुछ सीखता ही रहता है। ये सीखे हुए अनुभव, विचार-प्रतिमान आदि की संस्कृति के तत्त्व होते हैं। इसलिए संस्कृति को सीखा हुआ व्यवहार कहा जाता है।

2. संगठित प्रतिमा – संस्कृति में सीखे हुए आचरण संगठित प्रतिमानों के रूप में होते हैं। संस्कृति में प्रत्येक व्यक्ति के आचरणों या इकाइयों में एक व्यवस्था और सम्बन्ध होता है। किसी भी मनुष्य का आचरण उसके पृथक्-पृथक् आचरणों की सूची नहीं होती।

3. हस्तान्तरण की विशेषता – संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तान्तरित हो जाती है। संस्कृति का अस्तित्व हस्तान्तरण के कारण ही स्थायी बना रहता है। हस्तान्तरण की यह प्रक्रिया निरन्तर होती रहती है। समाजीकरण की प्रक्रिया संस्कृति के हस्तान्तरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

4. पार्थिव तथा अपार्थिव दोनों तत्त्वों का विद्यमान रहना – संस्कृति के अंतर्गत दो प्रकार के तत्त्व आते हैं—एक पार्थिव व दूसरा अपार्थिव। ये दोनों ही तत्त्व संस्कृति का निर्माण करते हैं। अपार्थिव स्वरूप को हम आचरण या क्रिया कह सकते हैं; अर्थात् जिन्हें छुआ या देखा न जा सके या जिनका कोई स्वरूप ही नहीं है; जैसे–बोलना, गाना, अभिवादन करना आदि। जिन पार्थिव या साकार वस्तुओं का मनुष्य सृजन करता है वे पार्थिव तत्त्वों के अन्तर्गत आती हैं; जैसे-रेडियो, मोटर साइकिल, टेलीविजन, सिनेमा आदि।

5. परिवर्तनशीलता – संस्कृति सदा परिवर्तनशील है। इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, चाहे वे परिवर्तन धीरे-धीरे हों या आकस्मिक रूप में। वास्तव में संस्कृति मनुष्य की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति की विधियों का नाम है। चूंकि समाज में परिस्थितियाँ सदा एक-सी नहीं रहती हैं, इसलिए आवश्यकताओं की पूर्ति की विधियों में भी परिवर्तन करना पड़ता है।

6. आदर्शात्मक – संस्कृति में सामाजिक विचार, व्यवहार प्रतिमान आदर्श रूप में होते हैं। इनके अनुसार कार्य करना सुसंस्कृत होने का प्रतीक माना जाता है। सभी मनुष्य संस्कृति के आदर्श प्रतिमानों के अनुसार अपने जीवन को बनाने का प्रयास करते हैं।

7. सामाजिकता का गुण – संस्कृति का जन्म समाज में तथा समाज के सदस्यों द्वारा होता है। मानव समाज के बाहर संस्कृति की रक्षा नहीं की जा सकती है। दूसरी ओर पशु-समाज में किसी प्रकार की संस्कृति नहीं पाई जाती है।

8. भिन्नता – प्रत्येक समाज की संस्कृति भिन्न होती है; अर्थात् प्रत्येक समाज की अपनी पृथक् प्रथाएँ, परम्पराएँ, धर्म, विश्वास, कला का ज्ञान आदि होते हैं। संस्कृति में भिन्नता के कारण ही विभिन्न समाजों में रहने वाले लोगों का रहन-सहन भिन्न होता है।

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न (2 अंक)

प्रश्न 1

‘भौगोलिक पर्यावरण क्या है? यह किस प्रकार मानव-समाज को प्रभावित करता है?

उत्तर :

भौगोलिक पर्यावरण प्रकृति द्वारा निर्मित पर्यावरण है। मनुष्य पर जिन प्राकृतिक शक्तियों का चारों ओर से प्रभाव पड़ता है, उसे ‘भौगोलिक पर्यावरण’ कहा जाता है। ये सभी शक्तियाँ स्वतन्त्र रहकर मानव को प्रभावित करती हैं। पर्वत, सरिता, वन, पवन, आकाश, पृथ्वी तथा जीव जगत् सभी भौगोलिक पर्यावरण के अंग हैं।

भौगोलिक पर्यावरण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मानव-समाज को प्रभावित करता है। प्रत्यक्ष रूप में यह मानव-समाज को जनसंख्या, आवास, वेश-भूषा, खान-पान, पशु-जीवन आदि पर प्रभाव डालकर उसको प्रभावित करता है। अप्रत्यक्ष रूप में यह मानव-समाज को सामाजिक संगठन, आर्थिक संरचना, राजनीतिक संगठन, धार्मिक जीवन, साहित्य, कला आदि पर प्रभाव डालकर उनको प्रभावित करता है।

प्रश्न 2

मैकाइवर एवं पेज ने सम्पूर्ण पर्यावरण को क्या वर्गीकरण किया है ?

उत्तर :

मैकाइवर एवं पेज ने सम्पूर्ण पर्यावरण को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया हैसामाजिक पहलू एवं भौतिक पहलू। सामाजिक पहलू के अन्तर्गत लोकरीतियों, प्रथाओं, कानूनों, संस्थाओं, सामाजिक सम्बन्धों, जातीय समूहों, वंशानुगत प्रथाओं, सामाजिक विरासत आदि को सम्मिलित किया गया है। भौतिक या प्राकृतिक पहलू बहुत विस्तृत है, इसे दो भागों में बाँटा गया है–

- मानव द्वारा असंशोधित एवं

- मानव द्वारा संशोधित।

प्रश्न 3

भौगोलिक पर्यावरण का जन्म-दर व मृत्यु-दर पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

उत्तर :

भौगोलिक पर्यावरण एवं जन्म व मृत्यु-दर के बीच सह-सम्बन्ध बताते हुए जेनकिन (Jenkin) कहते हैं कि भूमध्य रेखा की ओर मृत्यु-दर अधिक व ध्रुवीय प्रदेशों की ओर कम होती जाती है। उष्ण प्रदेशों में शीत प्रदेशों की तुलना में जीवन-अवधि कम होती है। इसी प्रकार से जुलाई, अगस्त, सितम्बर व अक्टूबर में जन्म-दर अन्य महीनों की अपेक्षा अधिक एवं जनवरी, फरवरी व मार्च में बहुत कम होती है। मौसम का परिवर्तन यौन-व्यवहारों को प्रभावित करता है, जिससे जन्म-दर पर भी असर पड़ता है। प्राकृतिक विपदाएँ, रोग एवं महामारियाँ मृत्यु-दर को प्रभावित करती हैं। इस तरह प्राकृतिक कारक एवं जन्म तथा मृत्यु-दर परस्पर सम्बन्धित हैं।

प्रश्न 4

भौगोलिक पर्यावरण के चार प्रत्यक्ष प्रभाव बताइए।

उत्तर :

भौगोलिक पर्यावरण के चार प्रत्यक्ष प्रभाव निम्नवत् हैं

1. जनसंख्या पर प्रभाव – किसी देश की जनसंख्या कितनी होगी यह वहाँ की अनुकूल या भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

2. आवास पर प्रभाव – भौगोलिक पर्यावरण का मनुष्य के आवास पर पर सीधा प्रभाव पड़ता है। उदाहरणार्थ-पर्वतीय क्षेत्रों में मकानों को बनाने में पत्थरों और लकड़ियों का अधिक प्रयोग होता है। वहीं, मैदानी इलाकों में ईंटों या मिट्टी आदि का।

3. वेशभूषा पर प्रभाव – भौगोलिक पर्यावरण का मनुष्य की वेशभूषा पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। गर्म जलवायु वाले देशों में लोग बारीक व ढीले वस्त्र पहनते हैं, वहीं ठण्डे क्षेत्रों में गर्म व चुस्त कपड़ों का अधिक उपयोग होता है। खान-पान पर प्रभाव-भोजन की सामग्री भी भौगोलिक पर्यावरण से प्रभावित होती है। जिस क्षेत्र में जो खाद्य पदार्थ अधिक होते हैं। उनका प्रचलन वहीं पर अधिक होता है।

प्रश्न 5

भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति के दो-दो उदाहरण दीजिए। [2011, 12, 16]

या

संस्कृति के दो प्रकार कौन-कौन से हैं? [2011, 12]

या

संस्कृति के प्रकार लिखिए। [2015]

उत्तर :

अमेरिकन समाजशास्त्री ऑगबर्न ने संस्कृति को भौतिक और अभौतिक दो भागों में बाँटा है। उनके इस वर्गीकरण को अन्य वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया है।

भौतिक संस्कृति के दो उदाहरण – भौतिक संस्कृति के अन्तर्गत मानव द्वारा निर्मित सभी भौतिक एवं मूर्त वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और इन्द्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं। भौतिक संस्कृति के दो उदाहरण हैं-मशीनें तथा परिवहन के साधन।

अभौतिक संस्कृति के दो उदाहरण – अभौतिक संस्कृति के अन्तर्गत उन सभी सामाजिक तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है जो अमूर्त हैं; जिनकी कोई माप-तोल, आकार व रंग-रूप नहीं होता, वरन् जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं। अभौतिक संस्कृति के दो उदाहरण हैं-आदर्श नियम तथा विचार।

प्रश्न 6

सभ्यता सदैव आगे बढ़ती है, किन्तु संस्कृति नहीं। कैसे ?

उत्तर :

सभ्यता सदैव आगे बढ़ती है, किन्तु संस्कृति नहीं; इसका प्रमुख कारण यह है कि सभ्यता उन्नतिशील है, वह निरन्तर प्रगति करती रहती है। आविष्कारों एवं खोजों के कारण उसमें समय-समय पर नवीन तत्त्व जुड़ते जाते हैं, किन्तु संस्कृति के बारे में यह बात नहीं कही जा सकती। वैदिककालीन साहित्य, मनोरंजन, नैतिक आदर्श, प्रथाएँ, धर्म, कला, चित्रकारी आदि को आज के युग से कम या अधिक श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि संस्कृति की प्रगति की कोई दिशा निर्धारित नहीं होती है।

प्रश्न 7

सभ्यता साधन है, जब कि संस्कृति साध्य। कैसे ?

उत्तर :

सभ्यता साधन है, जब कि संस्कृति साध्य; इसका कारण यह है कि संस्कृति से मानव को सन्तुष्टि एवं आनन्द का अनुभव होता है। संस्कृति को प्राप्त करना स्वयं में एक उद्देश्य या साध्य है। इस संस्कृति (साध्य) को अपनाने के लिए सभ्यता का साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ-धर्म, कला एवं संगीत आदि हमें मानसिक शान्ति एवं आनन्द प्रदान करते हैं। इन्हें प्राप्त करने के लिए हम कई पवित्र भौतिक वस्तुओं, कलाकारी के उपकरणों एवं वाद्य-यन्त्रों का प्रयोग करते हैं, जो कि सभ्यता के अंग हैं।

प्रश्न 8

संस्कृति एवं सभ्यता के चार अन्तर बताइए। [2007, 14]

उत्तर :

संस्कृति एवं सभ्यता के चार अन्तर निम्नलिखित हैं

1. सभ्यता की माप सरल है, पर संस्कृति की नहीं – क्योंकि सभ्यता का सम्बन्ध भौतिक वस्तुओं की उपयोगिता से है। संस्कृति की माप सम्भव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक समाज में अपनी मूल्य-व्यवस्था होती है तथा मूल्यों में भिन्नता का कोई सर्वमान्य पैमाना नहीं जिसके आधार पर संस्कृति को मापा जा सके।

2. सभ्यता सदैव आगे बढ़ती है, किन्तु संस्कृति नहीं – सभ्यता उन्नतिशील होती हैं और वह एक दिशा में निरन्तर प्रगति करती है, जब तक उसके मार्ग में बाधा न आये। संस्कृति के बारे में यह बात नहीं कही जा सकती। उदाहरणार्थ-हम यह नहीं कह सकते कि कालिदास के नाटक आज के नाटकों से अच्छे हैं या बुरे।

3. सभ्यता साधन है, जब कि संस्कृति साध्य – संस्कृति से मानव को सन्तुष्टि प्राप्त होती है। संस्कृति को प्राप्त करना अपने आप में एक उद्देश्य, एक साध्य है। इस संस्कृति और साध्य को अपनाने के लिए, सभ्यता का साधने के रूप में प्रयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ-संगीत का आनन्द प्राप्त करने के लिए विभिन्न उपकरणों का प्रयोग किया जाता है।

4. सभ्यता बाह्य है, जब कि संस्कृति आन्तरिक – सभ्यता का सम्बन्ध जीवन की भौतिक वस्तुओं से है, जिनका अस्तित्व मूर्त रूप में मानव अस्तित्व के बाहर है। संस्कृति का सम्बन्ध मानव के आन्तरिक गुणों से है, उसके विचारों, विश्वासों, मूल्यों, भावनाओं एवं आदर्शो से है।

प्रश्न 9

सांस्कृतिक पर्यावरण का समाजीकरण की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है?

उत्तर :

समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा एक व्यक्ति सामाजिक प्राणी बनता है, वह अपने समाज की संस्कृति को आत्मसात् करता है और अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। परिवार, क्रीड़ासमूह, पड़ोस, नातेदारी-समूह, जाति एवं द्वितीयक समूहों के सम्पर्क से व्यक्ति का समाजीकरण होता है। वह अपने समाज के धर्म, रीति-रिवाजों, प्रथाओं, परम्पराओं आदि को ग्रहण करता है, जो कि सांस्कृतिक पर्यावरण के ही अंग हैं। हम समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा ही भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं, किस शब्द का क्या अर्थ होगा, यह संस्कृति ही तय करती है। व्यक्ति में मानवीय गुणों का विकास भी समाजीकरण के द्वारा ही होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा हम किन बातों को सीखेंगे, यह हमारे सांस्कृतिक पर्यावरण पर ही निर्भर है।।

प्रश्न 10

चेतनात्मक (भौतिक) संस्कृति की चार विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर :

चेतनात्मक (भौतिक) संस्कृति की चार विशेषताएँ निम्नलिखित हैं

- भौतिक संस्कृति मूर्त होती है।

- चूँकि भौतिक संस्कृति मूर्त है; अतः उसे मापा जा सकता है।

- भौतिक संस्कृति संचयी है; अत: इसके अंगों एवं मात्रा में निरन्तर वृद्धि होती जाती है।

- भौतिक संस्कृति की उपयोगिता एवं लाभ का मूल्यांकन सरल है।

प्रश्न 11

“हम जो भी सोचते हैं, करते हैं और रखते हैं वही हमारी संस्कृति है।” स्पष्ट कीजिए।

उत्तर :

संस्कृति की सर्वोत्तम परिभाषा रॉबर्ट बीरस्टीड द्वारा दी गयी है। इनके अनुसार, संस्कृति एक जटिल सम्पूर्णता है जिसमें वे सभी विशेषताएँ सम्मिलित हैं जिन पर हम विचार करते हैं (we think), कार्य करते हैं (we do) और समाज के सदस्य होने के नाते उन्हें अपने पास रखते हैं (we have)।’ इस परिभाषा में संस्कृति के भौतिक और अभौतिक दोनों पक्षों को सम्मिलित किया गया है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि संस्कृति जैविकीय विरासत से सम्बन्धित न होकर सामाजिक विरासत का परिणाम है।

प्रश्न 12

प्राकृतिक पर्यावरण तथा सांस्कृतिक पर्यावरण का सम्बन्ध स्पष्ट कीजिए।

उत्तर :

प्राकृतिक पर्यावरण के अन्तर्गत सभी प्राकृतिक और भौगोलिक शक्तियों का समावेश होता है। पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, वनस्पति और जीव-जन्तु पर्यावरण के अंग हैं। प्राकृतिक पर्यावरण का मानव-जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुओं का समग्र रूप का परिवेश सांस्कृतिक पर्यावरण कहलाता है। आवास, विद्यालय, टेलीविजन, मशीनें, धर्म, संस्कृति, भाषा, रूढ़ियाँ, सभी सांस्कृतिक पर्यावरण के अंग हैं। इन सभी का निर्धारण प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा किया जाता है। इस प्रकार प्राकृतिक पर्यावरण हमारे रहनसहन, भोज्य पदार्थ, वस्त्र-चयन आदि सभी को प्रभावित करता है। इन दोनों में घनिष्ठ सम्बन्ध है।

प्रश्न 13

प्राकृतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण की किन्हीं दो विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।

उत्तर :

प्राकृतिक पर्यावरण की दो विशेषताएँ—

- प्राकृतिक पर्यावरण प्रकृति-प्रदत्त है तथा इसमें भौतिक वस्तुएँ; जैसे-नदी, पहाड़, नक्षत्र, पृथ्वी, समुद्र आदि आते हैं तथा

- प्राकृतिक पर्यावरण मानव, पशु और वनस्पति सभी को प्रभावित करता है।

सांस्कृतिक पर्यावरण की दो विशेषताएँ–

- सांस्कृतिक पर्यावरण केवल मानव को प्रभावित करता है तथा

- सांस्कृतिक पर्यावरण परिवर्तनशील है, मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसमें संशोधन एवं परिवर्तन करता रहता है।

प्रश्न 14

प्राकृतिक पर्यावरण को उपयुक्त उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। [2013]

उत्तर :

प्राकृतिक पर्यावरण-जो भी वस्तुएँ प्रकृति ने मानव को प्रदान की हैं; जैसे–पानी, मिट्टी, जलवायु, भूमि, वनस्पति, नदियाँ आदि, वे सभी इसके अन्तर्गत आती हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के दो भाग किये जा सकते हैं

- अनियन्त्रित पर्यावरण – इसके अन्तर्गत उन भौतिक तत्त्वों का समावेश होता है जिन पर मानव का कोई नियन्त्रण नहीं होता है।

- नियन्त्रित पर्यावरण – इसमें मानव द्वारा नियन्त्रण होता है; जैसे—मकान आदि। इसे औद्योगिक पर्यावरण भी कहा जाता है।

प्रश्न 15

‘भौगोलिक निश्चयवादी’ तथा ‘भौगोलिक निश्चयवाद’ से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर :

जो विद्वान् यह मानते हैं कि मानव के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक एवं शारीरिक सभी पक्ष भौगोलिक पर्यावरण से प्रभावित होते हैं, उन्हें भौगोलिक निश्चयवादी (निर्धारणवादी) एवं उनकी विचारधारा को भौगोलिक निश्चयवाद कहते हैं।

प्रश्न 16

सांस्कृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं ?

उत्तर :

सांस्कृतिक पर्यावरण के अन्तर्गत धर्म, नैतिकता, प्रथाएँ, लोकाचार, कानून, व्यवहारप्रतिमान, समस्त भौतिक और अभौतिक वस्तुएँ; जैसे—रेल, मकान, सड़क आदि आते हैं, जिन्हें मनुष्य अपने अनुभवों एवं सामाजिक सम्पर्क के कारण सीखता है और उनके अनुरूप अपने को ढालने का प्रयास करता है।

प्रश्न 17

संस्कृति केवल मानव-समाज में ही क्यों पायी जाती है ?

उत्तर :

मनुष्य में कुछ ऐसी मानसिक एवं शारीरिक विशेषताएँ हैं जिनके कारण वह संस्कृति को निर्मित एवं विकसित कर सका है। अन्य प्राणियों में, मानवे के समान शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं के अभाव के कारण संस्कृति का निर्माण नहीं हो सका।

प्रश्न 18

भौतिक संस्कृति के अन्तर्गत किन वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है ?

उत्तर :

भौतिक संस्कृति के अन्तर्गत मानव द्वारा निर्मित सभी भौतिक एवं मूर्त वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और इन्द्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं।

निश्चित उत्तररीय प्रश्न (1 अंक)

प्रश्न 1

सामाजिक पर्यावरण से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर :

सामाजिक पर्यावरण के अन्तर्गत मानवीय सम्बन्धों से निर्मित सामाजिक समूह, संगठन, समुदाय, समिति आदि आते हैं, जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं और उसका समाजीकरण करते हैं।

प्रश्न 2

भौगोलिक सम्प्रदाय से सम्बन्धित विचारकों के नाम लिखिए।

या

प्रमुख भौगोलिकविदों के नाम लिखिए।

या

भौगोलिक सम्प्रदाय के दो विचारकों के नाम लिखिए।

या

भौगोलिक सम्प्रदाय से सम्बन्धित दो समाजशास्त्रियों का नाम लिखिए। [2015]

उत्तर :

भौगोलिक सम्प्रदाय के प्रमुख विचारक मॉण्टेस्क्यू, लीप्ले, बकल, हंटिंग्टन आदि हैं।।

प्रश्न 3

भौगोलिक निश्चयवादी (निर्धारणवाद) विचारधारा को मानने वाले चार विद्वानों के नाम बताइए। [2012]

उत्तर :

भौगोलिक निश्चयवादी विचारधारा को मानने वाले चार विद्वान् हैं—अरस्तू, हिप्पोक्रेटिज, मॉण्टेस्क्यू और बकल।

प्रश्न 4

हंटिंग्टन ने प्रतिभा व सभ्यताओं के विकास के लिए क्या आवश्यक माना है ?

उत्तर :

हंटिंग्टन ने प्रतिभा व सभ्यताओं के विकास के लिए अनुकूल जलवायु का होना आवश्यक माना है।

प्रश्न 5

भौगोलिक निर्णयवाद की अवधारणा के जनक कौन हैं ?

उत्तर :

भौगोलिक निर्णयवाद की अवधारणा के जनक हंटिंग्टन हैं।

प्रश्न 6

“पर्यावरण वह सब कुछ है, जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है और उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है।” यह कथन किसका है ?

उत्तर :

यह कथन जिसबर्ट का है।

प्रश्न 7

‘संस्कृति पर्यावरण का मानव-निर्मित भाग है।’ यह कथन किसका है ? [2007, 11, 12]

उत्तर :

यह कथन प्रमुख समाजशास्त्री हर्सकोविट्स का है।

प्रश्न 8

समाजशास्त्र में संस्कृति का क्या अर्थ है ?

उत्तर :

समाजशास्त्र में संस्कृति का अर्थ मानव-जाति के रहन-सहन, आचार-विचार, भावनाएँ, विश्वास और विचारों के समग्र रूप से है।

प्रश्न 9

ऑगबर्न द्वारा दिए गए संस्कृति के दो प्रकारों को लिखिए। [2013]

उतर :

- प्रौद्योगिकीय विलम्बना,

- सांस्कृतिक विलम्बना।

प्रश्न10

किस विद्वान ने प्राकृतिक परिस्थितियों को धार्मिक व्यवहार के साथ जोड़ने का प्रयास किया है ? [2007]

उतर :

मैक्स मूलर।

प्रश्न 11

संस्कृति के भौतिक पक्ष को क्या कहा गया है ? [2007, 10]

उत्तर :

संस्कृति के भौतिक पक्ष को सांस्कृतिक पर्यावरण कहा गया है।

प्रश्न 12

आदर्शात्मक संस्कृति की अवधारणा किसने दी ? [2011, 12]

उत्तर :

आदर्शात्मक संस्कृति की अवधारणा पिटरिम ए० सोरोकिन ने दी।

प्रश्न 13

संस्कृति को चेतनात्मक, विचारात्मक एवं आदर्शात्मक–तीनों प्रकारों में प्रस्तुत करने वाले समाजविज्ञानी कौन हैं?

उत्तर :

संस्कृति को तीनों प्रकारों में प्रस्तुत करने वाले समाजविज्ञानी चार्ल्स कूले हैं।

प्रश्न 14

चेतनात्मक संस्कृति किस समाजशास्त्री की अवधारणा है ? [2007, 11, 12]

उत्तर :

चेतनात्मक संस्कृति सोरोकिन की अवधारणा है।

प्रश्न 15

भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किस समाजशास्त्री की है ? [2011, 16]

उत्तर :

भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति की अवधारणा अमेरिकन समाजशास्त्री ऑगबर्न की है।

प्रश्न 16

‘सांस्कृतिक विलम्बना या पिछड़न किसकी अवधारणा है ?

या

सांस्कृतिक विलम्बना का सिद्धान्त किसने प्रस्तुत किया ?

उत्तर :

‘सांस्कृतिक विलम्बना या पिछड़न’ ऑगबर्न की अवधारणा है।

प्रश्न 17

विचारात्मक (संवेदनात्मक) संस्कृति की अवधारणा किस समाजशास्त्री से . सम्बन्धित है ? [2012]

उत्तर :

विचारात्मक संस्कृति की अवधारणा मैकाइवर एवं पेज से सम्बन्धित है।

प्रश्न 18

मैकाइवर और पेज ने मानव द्वारा निर्मित पर्यावरण को क्या संज्ञा दी है ?

उत्तर :

मैकाइवर और पेज ने मानव द्वारा निर्मित पर्यावरण को सम्पूर्ण सामाजिक विरासत’ की संज्ञा दी है।

प्रश्न 19

सोरोकिन द्वारा वर्णित दो संस्कृतियों के नाम लिखिए। [2013]

उत्तर :

(i) भावात्मक संस्कृति,

(ii) संवेदनात्मक संस्कृति।

प्रश्न 20

समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवाद के प्रणेता कौन हैं? [2015]

उत्तर :

आगस्त कॉम्टे।

प्रश्न 21

सभ्यता के विकास के लिए आदर्श जलवायु’ की कल्पना किसने की है?

उत्तर :

सभ्यता के विकास के लिए आदर्श जलवायु की कल्पना टॉयनबी ने की है।

प्रश्न 22

संस्कृति के दो प्रकार लिखिए।

उत्तर :

संस्कृति के दो प्रकार हैं-

- भौतिक संस्कृति तथा

- अभौतिक संस्कृति।

प्रश्न 23

सभ्यता की दो विशेषताएँ लिखिए। [2014, 15]

उत्तर :

- सभ्यता संस्कृति के विकास का उच्च व जटिल स्तर है।

- सभ्यता में परिवर्तनशीलता का गुण पाया जाता है।

बहुविकल्पीय प्रश्न ( 1 अंक)

1. “पर्यावरण एक बाहरी शक्ति है, जो हमें प्रभावित करती है।” यह कथन किसका है ? [2015, 16, 17]

(क) जिसबर्ट

(ख) लैण्डिस

(ग) मोटवानी

(घ) रॉस

2. “भौगोलिक पर्यावरण में वे समस्त दशाएँ सम्मिलित हैं जो प्रकृति मनुष्य को प्रदान करती है।” यह कथन किसका है? [2013]

(क) सोरोकिन

(ख) पी० जिसबर्ट

(ग) मैकाइवर एवं पेज

(घ) एफ०एच० गिडिंग्स।

3. भौतिक संस्कृति का गुण होता है।

(क) स्थिरता

(ख) अमूर्तता

(ग) परिवर्तनशीलता

(घ) जटिलता

4. निम्नलिखित नामों में कौन भौगोलिकविद् नहीं है ?

(क) मॉण्टेस्क्यू

(ख) मैकाइवर

(ग) हंटिंग्टन

(घ) एच०टी० बकल

5. निम्नलिखित में कौन भौगोलिक (प्राकृतिक) पर्यावरण का तत्त्व है ?

(क) कृत्रिम वर्षा

(ख) पत्थर का मकान

(ग) मिट्टी के बर्तन

(घ) पेड़-पौधे

6. निम्नलिखित में से कौन-सा प्राकृतिक पर्यावरण से सम्बन्धित है ?

(क) सड़क के किनारे के पेड़

(ख) मकान

(ग) खनिज पदार्थ

(घ) पुराने मन्दिर

7. भौगोलिक पर्यावरण किन तत्त्वों से बनता है ?

(क) मनुष्य

(ख) प्राकृतिक दशाएँ

(ग) धार्मिक विश्वास

(घ) प्रथाएँ।

8. निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक तत्त्व नहीं है ?

(क) नदी

(ख) आकाश

(ग) सूर्य

(घ) लकड़ी का फर्नीचर

9. निम्नलिखित में भौतिक संस्कृति का गुण है।

(क) बाध्यता का गुण

(ख) क्रमिक विकास का गुण

(ग) माप का गुण।

(घ) स्थिरता का गुण

10. सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है।

(क) धार्मिक विश्वासों द्वारा

(ख) प्राकृतिक दशाओं द्वारा

(ग) मनुष्य द्वारा

(घ) अलौकिक शक्तियों द्वारा

11. निम्नलिखित में आप किसे अभौतिक संस्कृति के अन्तर्गत नहीं रखेंगे ?

(क) उपन्यास को

(ख) भवन को

(ग) अन्धविश्वास को

(घ) संस्कार को

12. निम्नलिखित में से आप किसे सांस्कृतिक पर्यावरण में सम्मिलित करेंगे ?

(क) मौसम को

(ख) मन्दिर को

(ग) भाषा को

(घ) नदी को

13. निम्नलिखित में से किसे आप सांस्कृतिक पर्यावरण में सम्मिलित नहीं करेंगे ?

(क) भाषा को

(ख) रीति-रिवाज को

(ग) मार्गों की बनावट को

(घ) धार्मिक विश्वास को

14. निम्नलिखित में से कौन-सा अभौतिक संस्कृति का गुण है ?

(क) परिवर्तनशीलता का गुण

(ख) स्थिरता का गुण

(ग) माप का गुण

(घ) वैकल्पिकता का गुण

15. निम्नांकित में किसने ‘द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद’ की अवधारणा प्रस्तुत की हैं? [2015]

(क) आगस्त कॉम्टे

(ख) कार्ल मार्क्स

(ग) हरबर्ट स्पेन्सर

(घ) जॉर्ज सिपेल

16. संस्कृति की विशेषता है? [2016 ]

(क) संस्कृति मनुष्य द्वारा निर्मित होती है।

(ख) संस्कृति एक लिखित व्यवहार है।

(ग) संस्कृति अनुसूचित नहीं होती है।

(घ) इनमें से कोई नहीं

17. संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित की? [2017]

(क) एम० एन० श्रीनिवास

(ख) ए० आर० देसाई

(ग) एस० सी० दूबे

(घ) राधाकमल मुखर्जी

उत्तर :

1. (घ) रॉस, 2. (ग) मैकाइवर एवं पेज, 3. (ग) परिवर्तनशीलता, 4. (ख) मैकाइवर, 5. (घ)पेड़-पौधे, 6. (ग) खनिज पदार्थ,

7. (ख) प्राकृतिक दशाएँ, 8. (घ) लकड़ी का फर्नीचर, 9. (ग) माप का गुण, 10. (ग) मनुष्य द्वारा, 11. (ख) भवन को,

12. (ग) भाषा को, 13. (ग) मार्गों की बनावट को, 14. (ख) स्थिरता का गुण, 15. (ख) कार्ल मार्क्स,

16. (क) संस्कृति मनुष्य द्वारा निर्मित होती है, 17. (क) एम० एन० श्रीनिवास।

We hope the UP Board Solutions for Class 12 Sociology Chapter 1 Geographical and Cultural Environment and Their Effect on Social Life (भौगोलिक और सांस्कृतिक पर्यावरण का सामाजिक जीवन पर प्रभाव) help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 12 Sociology Chapter 1 Geographical and Cultural Environment and Their Effect on Social Life (भौगोलिक और सांस्कृतिक पर्यावरण का सामाजिक जीवन पर प्रभाव), drop a comment below and we will get back to you at the earliest.

![]()