UP Board Solutions for Class 6 Hindi हिन्दी व्याकरण

These Solutions are part of UP Board Solutions for Class 6 Hindi. Here we have given UP Board Solutions for Class 6 Hindi हिन्दी व्याकरण

व्याकरण – व्याकरण उन नियमों का समूह है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है।

भाषा – जिस साधन के द्वारा हम अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं।

लिपि – मुखे से निकली ध्वनियों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जिस लिपि में हिन्दी भाषा लिखी जाती है, उसे देवनागरी लिपि कहते हैं।

व्याकरण के तीन प्रमुख भाग हैं –

- वर्ण विभाग- इसमें वर्षों के उच्चारण, उनके एक-दूसरे से मिलने (संधि) के, नियम, उनकी बनावट तथा लिखने आदि पर विचार किया जाता है। (UPBoardSolutions.com)

- शब्द विभाग- इसमें शब्दों के भेद, अवस्था, प्रयोग, बनावट आदि पर विचार किया जाता है।

- वाक्य विभाग- इसमें वाक्यों के भेद तथा उनके पारस्परिक सम्बन्धों पर विचार किया जाता है।

1. वर्ण विभाग

वर्ण – भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को (जिसके टुकड़े न हो सकें) वर्ण या अक्षर कहते हैं। भाषा में अलग-अलग ध्वनियों के लिए अलग-अलग चिह्न होते हैं, जैसे – अ, इ, उ, लु, ट् आदि।

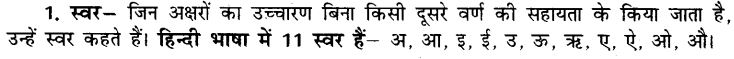

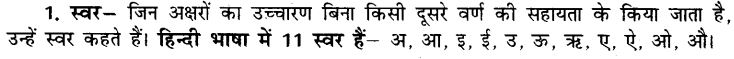

भाषा के वर्षों से ही शब्द बनते हैं। हिन्दी भाषा की वर्णमाला में मूल वर्ण 44 हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं – 1. स्वर, 2. व्यंजन।

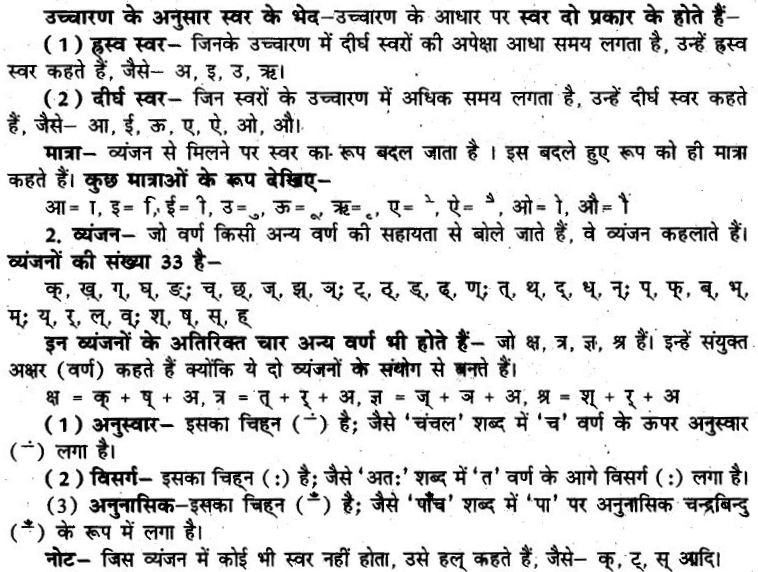

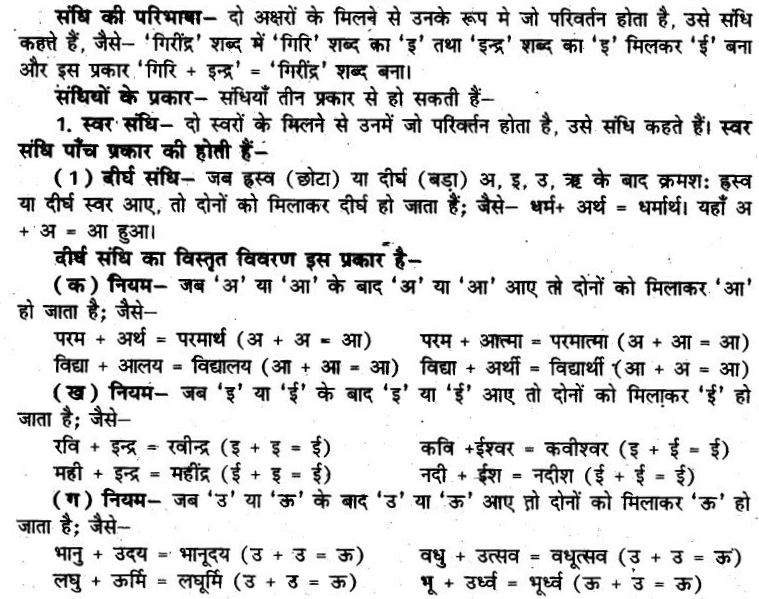

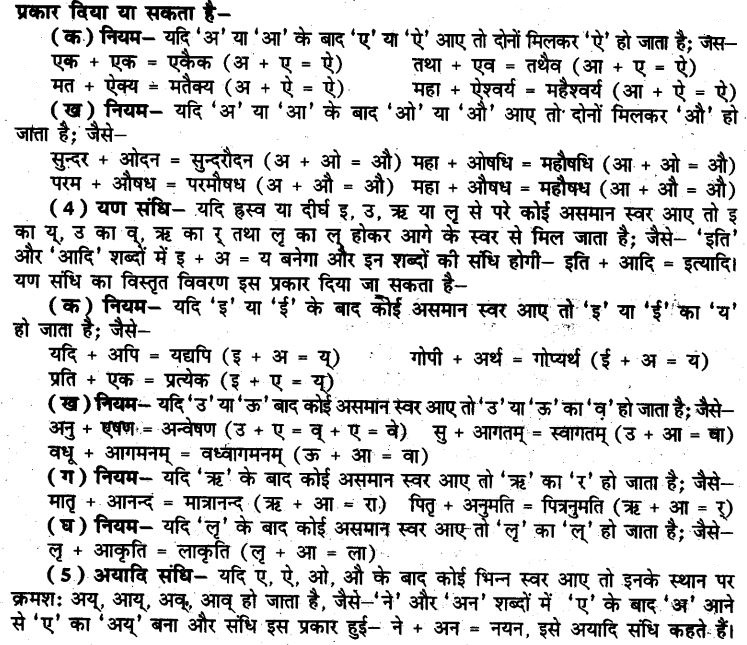

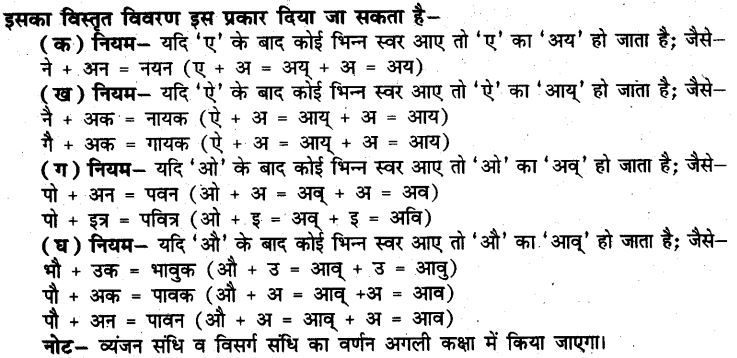

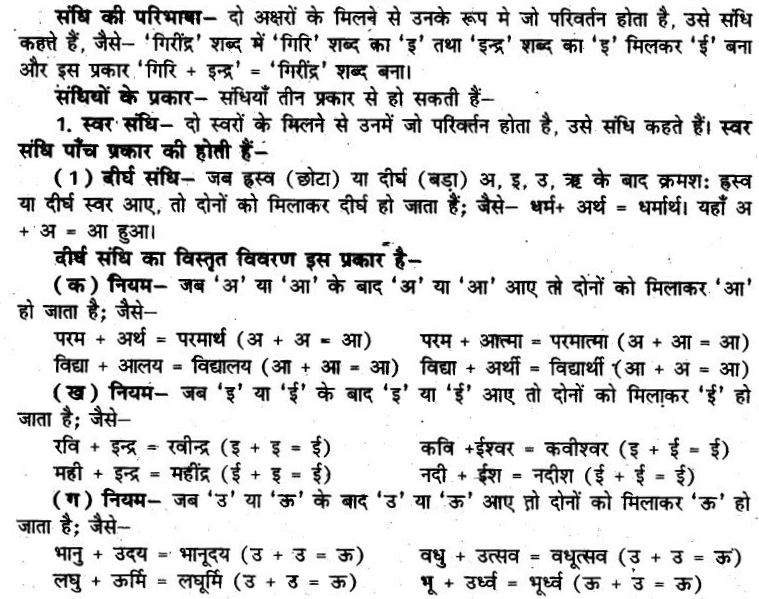

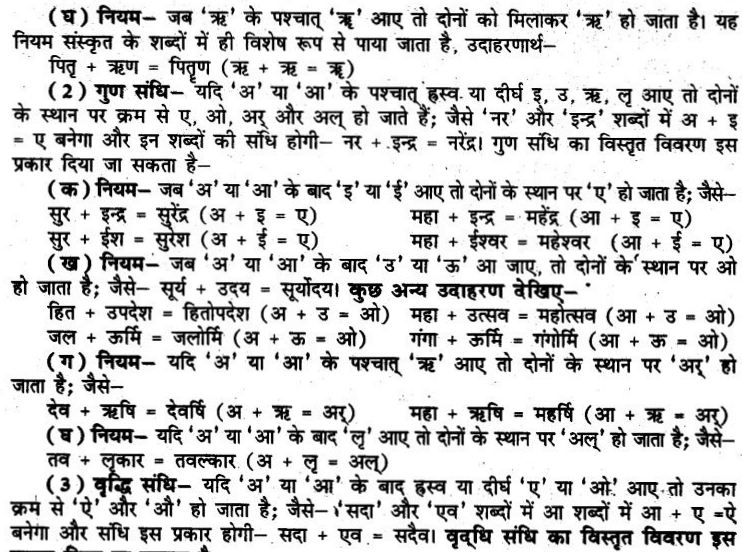

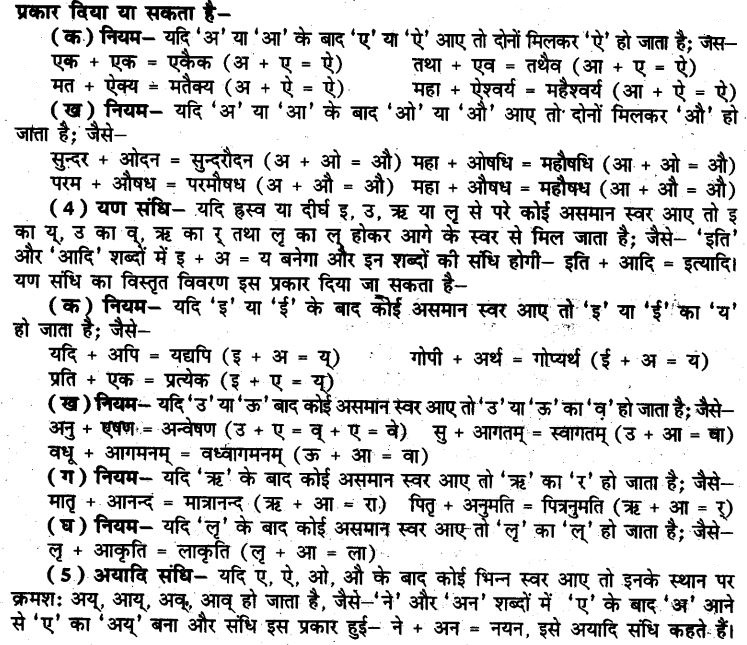

संधि

2. शब्द विभाग

शब्द – एक या अधिक वर्षों के सार्थक योग से शब्द बनता है; जैसे- कमल, पानी, रोटी, मोहन, गणेश, मेरठ आदि।

शब्दों के प्रकार – हिन्दी भाषा में साधारणतया चार प्रकार के शब्द प्रयोग में आते हैं

(क) तत्सम शब्द – संस्कृत भाषा के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिन्दी भाषा में प्रयोग में आते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे- भ्राता, मित्र, सूर्य, पुत्र, अद्भुत, शैल, सरिता, शिखर आदि।

(ख) तद्भव शब्द – संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बोल-चाल में प्रयुक्त होने के कारण बिगड़े हुए रूप में प्रयोग में आते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं; जैसे – भाई, मीत, सूरज, पूत आदि

(ग) विदेशी शब्द – संस्कृत भाषा के अतिरिक्त अन्य विदेशी भाषाओं के वे शब्द जिनका प्रयोग हिन्दी में होता हो, विदेशी शब्द कहलाते हैं; जैसे- बटन, कोट, लालटेन, स्कूल, स्टेशन, इम्तहान, नोटिस, कैंची, सीमेंट, कारीगर, फाइल, बुखार आदि।

(घ) देशज शब्द – ऐसे शब्द जिनको निर्माण भावों को (UPBoardSolutions.com) प्रकट करने के लिए किया जाता है, वे देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे- खटपट, आटा, घोंसला, बिल्ली, खर्राटा, मिर्च, कड़क, कूटना आदि।

रूपान्तर के अनुसार शब्दों के भेद – रूपान्तर के अनुसार शब्द दो प्रकार के होते हैं –

- विकारी शब्द – जिन शब्दों का रूप अर्थ के अनुसार बदलता रहता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं; जैसे – बालक से बालकों, पढ़ा से पढ़ी, आया से आएँगे आदि।

- अविकारी शब्द – जिन शब्दों का रूप कभी नहीं बदलता वे अविकारी या अव्यय कहलाते हैं, जैसे- ने, अरे, पर आदि।

अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद –

- एकार्थी शब्द – जिस शब्द का प्रयोग केवल एक ही अर्थ के लिए होता है, वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे- घर, पीला, मनुष्य, ताँबा आदि।।

- अनेकार्थी शब्द – जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं; जैसे- पत्र- पत्ता, चिट्ठी; द्विज- ब्राह्यण, पक्षी, वृक्ष; अंक- गिनती, भाग्य, गोद आदि।

रचना के आधार पर शब्दों के भेद – रचना के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं –

- रूढ़ शब्द – जो शब्द स्वयं में पूर्ण होते हैं और अन्य शब्दों या शब्दांशों के मेल से नहीं बनते, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे- पुस्तक, सेना, गाड़ी आदि।

- यौगिक शब्द – जो शब्द अन्य शब्दों या शब्दांशों के मेल से (UPBoardSolutions.com) बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं; जैसे- पुस्तकालय, सेनापति, गाड़ीवान आदि।

व्याकरण की दृष्टि से शब्दों के भेद – व्याकरण की दृष्टि से शब्द आठ प्रकार के होते हैं –

- संज्ञा

- सर्वनाम

- विशेषण

- क्रिया

- क्रियाविशेषण

- सम्बन्धबोधक

- समुच्चयबोधक

- विस्मयादिबोधक।

इनमें से प्रथम चार प्रकार के शब्द, विकारी शब्द माने जाते हैं तथा शेष चार प्रकार के शब्द, अविकारी शब्द माने जाते हैं।

संज्ञा संज्ञा की परिभाषा – किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, अवस्था, भाव तथा गुण के नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, जैसे- ‘राम’, ‘कृष्ण’, लखनऊ’, ‘पुस्तक’ आदि। यहाँ ‘राम’ और ‘कृष्ण’ प्राणी के नाम हैं। लखनऊ’ एक नगर का नाम है तथा ‘पुस्तक’ एक वस्तु का नाम है। अतः ये सब शब्द संज्ञाएँ हैं।

संज्ञा के भेद – संज्ञा शब्द तीन प्रकार के होते हैं

1. व्यक्तिवाचक संज्ञा – वे संज्ञा शब्द जिनमें किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं; जैसे- राम, गांधी, दिल्ली। ‘राम’ या ‘गांधी’ शब्द किसी विशेष व्यक्ति के ही नाम हैं। सब व्यक्तियों को हम ‘राम’ या ‘गांधी’ नहीं कह सकते। इसी प्रकार ‘दिल्ली एक नगर विशेष का नाम है। प्रत्येक नगर को हम ‘दिल्ली’ नहीं (UPBoardSolutions.com) कह सकते। अतः ये शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं।

2. जातिवाचक संज्ञा – वे संज्ञा जिनसे एक ही प्रकार या जाति की सभी वस्तुओं का बोध हो, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे- हाथी, मनुष्य, कुत्ता, बालक, घोड़ा आदि।

जातिवाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञा में अन्तर – व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द किसी एक ही विशेष व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग में आते हैं, किंतु जातिवाचक संज्ञा के शब्द उस प्रकार की सभी वस्तुओं के लिए प्रयोग में आते हैं, जैसे- ‘बालक’ शब्द प्रत्येक बालक के लिए आता है। अतः बालक शब्द जातिवाचक संज्ञा है, किंतु ‘राम’ शब्द विशेष बालक के लिए प्रयोग में आता है। अतः ‘राम’ शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है।

3. भाववाचक संज्ञा – जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण-दोष, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं; जैसे- साहस, बचपन, मिठास आदि।

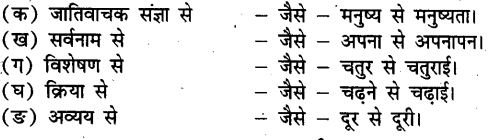

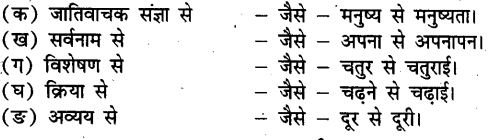

भाववाचक संज्ञा निम्नलिखित प्रकार के शब्दों से बनती है –

सर्वनाम

सर्वनाम की परिभाषा – जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, वे सर्वनाम कहलाते हैं; जैसे- मैं, हम, तुम, आप, वे, वह आदि।

सर्वनाम के भेद – सर्वनाम के छह भेद होते हैं –

1. पुरुषवाचक सर्वनाम – जिससे किसी व्यक्ति का बोध हो, वे शब्द ‘पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं; जैसे- मैं, तुम, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं

(क) उत्तम पुरुष – जिससे बात के कहने वाले का बोध हो, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं; जैसे- मैं, हम आदि।

(ख) मध्यम पुरुष – जिससे बात कही जाए, उसे मध्यम पुरुष कहते हैं; जैसे- तुम, आप आदि।

(ग) अन्य पुरुष – जिसके बारे में बातें की जाएँ, वह अन्य पुरुष कहलाता है; जैसे- वे, वह आदि।

2. निश्चयवाचक सर्वनाम – वे शब्द जिनसे किसी वस्तु का निश्चयात्मक ज्ञान हो, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं; जैसे- वह पुरुष था। इस वाक्य में ‘वह’ से पुरुष का निश्चित बोध होता है। अतः यहाँ ‘वह’ शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है।

3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम – वे शब्द जिनसे किसी (UPBoardSolutions.com) वस्तु का निश्चित ज्ञान न हो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं; जैसे- ‘कोई पढ़ रहा है।’ इस वाक्य में कोई’ शब्द से पढ़ने वाले का निश्चित ज्ञान नहीं होता। अतः यहाँ ‘कोई’ शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है।

4. सम्बन्धवाचक सर्वनाम – जो शब्द एक वाक्य या शब्द का सम्बन्ध दूसरे वाक्य या शब्द से प्रकट करते हैं, वे सम्बन्धवाचक सर्वनाम कहलाते हैं; जैसे – यह वही लड़का है, जो कल मिला था। इस वाक्य में ‘जो’ शब्द प्रस्तुत लड़के और कल वाले लड़के में सम्बन्ध स्थापित करता है। अतः यहाँ ‘जो’ शब्द सम्बन्धवाचक सर्वनाम है।

5. प्रश्नवाचक सर्वनाम – जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं; जैसे- कौन रो रहा है? इस वाक्य में ‘कौन’ शब्द से प्रश्न का बोध होता है। अतः यहाँ ‘कौन’ शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है।

6. निजवाचक सर्वनाम – जो सर्वनाम अपने लिए प्रयोग (UPBoardSolutions.com) में आते हैं, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं; जैसे- ‘मैं स्वयं ही आ जाऊँगा।’ इस वाक्य में स्वयं’ शब्द अपने ही लिए आया है। अतः यहाँ ‘स्वयं’ शब्द निजवाचक सर्वनाम है।

संज्ञा तथा सर्वनाम के रूपान्तर

संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों में लिंग, वचन तथा कारकों के कारण उनके रूप में अन्तर हो जाता है। अतः उनका ज्ञान होना अत्यन्त आवश्यक है। छात्र निम्नलिखित को ध्यान से पढ़ें –

लिंग की परिभाषा – लिंग के जिस रूप से किसी वस्तु की जाति (पुरुष या स्त्री) का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं।

लिंग के भेद – लिंग के दो प्रमुख भेद माने गए हैं

- पुल्लिगे – जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है, उसे पुल्लिग कहते हैं; जैसे- राम जाता है। सिंह दौड़ता है। यहाँ ‘राम’ और ‘सिंह’ शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है। अतः ये पुल्लिगे हैं।

- स्त्रीलिंग – जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं; जैसे- शीला जाती है। गाड़ी दौड़ती है। इन वाक्यों में ‘शीला’ और ‘गाड़ी’ शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है। अतः ये शब्द स्त्रीलिंग हैं।

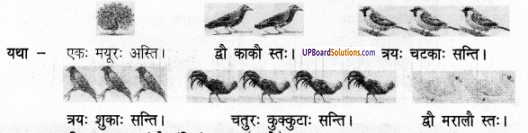

वचन

वचन की परिभाषा – शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि वह किसी एक के लिए प्रयोग में आया है या एक से अधिक के लिए, उस रूप को वचन कहते हैं।

वचन के भेद – हिन्दी में वचन दो प्रकार के माने गए हैं

- एकवचन – इससे केवल एक वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध होता है; जैसे- राम जाता है। लड़की जाती है। इन वाक्यों में ‘राम’ और ‘लड़की’ एकवचन है क्योंकि ये (UPBoardSolutions.com) एक के लिए आए हैं।

- बहुवचन – इससे एक से अधिक वस्तुओं, स्थानों या प्राणियों का बोध होता है; जैसेलड़के जाते हैं। नदियाँ बहती हैं। इन वाक्यों में लड़के’ और ‘नदियाँ’ बहुवचन हैं क्योंकि ये एक से अधिक हैं।

नोट – सम्मान सूचित करने के लिए एकवचन संज्ञा को बहुवचन में प्रयोग किया जाता है; जैसे- मेरे पिता जी बैठे हैं।

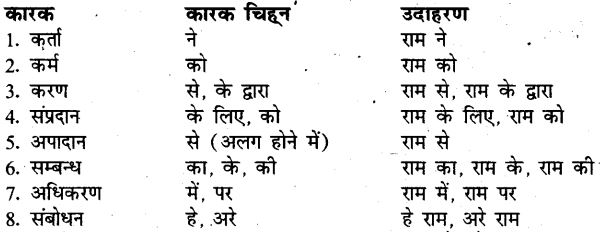

कारक

कारक की परिभाषा – किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका सम्बन्ध उस वाक्य की क्रिया से जाना जाए, कारक कहलाता है; जैसे – मोहन गुरु से पाठ पढ़ता है इस वाक्य में ‘मोहन’ क्रिया का कर्ता है।

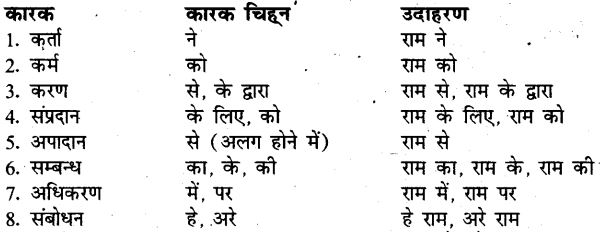

कारक के भेद – कारक आठ प्रकार के होते हैं। उनके भेद, चिह्न और उदाहरण दिए जा रहे हैं। छात्र इन्हें ध्यान से पढ़ें –

- कर्ता कारक – काम के करने वाले को ‘कर्ता’ कहते हैं; जैसे- राम ने पढ़ा। इस वाक्य में काम करने वाला ‘राम’ है। अतः इस वाक्य में ‘राम’ शब्द का कारक, कर्ता कारक है।

- कर्म कारक – जिस पर क्रिया के व्यापार का फल पड़े, उसे ‘कर्म’ कहते हैं; जैसे- राम ने पाठ पढ़ा। इसे वाक्य में पढ़ना’ क्रिया है और उसका फल ‘पाठ’ पर पड़ रहा है। अतः इस वाक्य में ‘पाठ’ शब्द का कारक, कर्म कारक है।

- करण कारक – जिसकी सहायता से काम किया जाए, उसे ‘करण’ कारक कहते हैं; जैसे- ‘वह लेखनी से लिखता है। यहाँ लिखने का कार्य लेखनी की सहायता से हो रहा है। अतः इस वाक्य में ‘लेखनी’ शब्द का कारक, करण कारक है।

- संप्रदान कारक – जिसके लिए कर्ता काम करता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं; जैसेराम बच्चों के लिए मिठाई लाता है। इस वाक्य में बच्चों’ शब्द का कारक संप्रदान कारक है।

- अपादान कारक – जहाँ अलग होने का भाव पाया जाए, वहाँ ‘अपादान’ कारक होता है; जैसे- वृक्ष से फल गिरता है। इस वाक्य में फल का वृक्ष से अलग होना पाया गया है (UPBoardSolutions.com) इसलिए इस वाक्य में ‘वृक्ष’ शब्द का कारक अपादान कारक है।

- सम्बन्ध कारक – जहाँ शब्द का सम्बन्ध किसी संज्ञा से दिखाया जाता है, वहाँ सम्बन्ध कारक . होता है; जैसे- यह आम का पेड़ है। इसे वाक्य में ‘आम’ शब्द का सम्बन्ध पेड़’ से दर्शाया गया है।

- अधिकारण कारक – इससे किसी संज्ञा का आधार प्रकट होता है; जैसे- वृक्ष पर पक्षी हैं। इस वाक्य में पक्षी का आधार वृक्ष है। अतः इस वाक्य में ‘वृक्ष’ शब्द अधिकरण कारक में है।

- संबोधन कारक – किसी को पुकारने के लिए संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है; जैसे- हे राम! यहाँ आओ। अतः इस वाक्य में ‘हे राम’ शब्द संबोधन कारक में है।

विशेषण

विशेषण की परिभाषा – जो शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं, वे ‘विशेषण कहलाते हैं; जैसे- काली गाय ने सूखी घास नहीं खाई। इस वाक्य में ‘काली’ शब्द से गाय की विशेषता प्रकट होती है। अतः ‘काली’ शब्द विशेषण है। इसी प्रकार ‘सूखी’ शब्द भी विशेषण है। विशेषण के चार भेद होते हैं

1. गुणवाचक विशेषण – इससे किसी संज्ञा के गुण, अवस्था आदि का बोध होता है; जैसेअच्छा, बुरा, पुराना, नीचा आदि। उदाहरण- काली गाय ने दूध दिया। इस वाक्य में ‘काली’ शब्द गाय के रंग को प्रकट करता है। अतः ‘काली’ शब्द गुणवाचक विशेषण है। इसी प्रकार लाल कपड़ा, काला आदमी, छोटा बन्दर, स्वादिष्ट आम में क्रमशः ‘लाल’, ‘काला’, ‘छोटा’, ‘स्वादिष्ट गुणवाचक विशेषण हैं।

2. संख्यावाचक विशेषण – जो शब्द किसी शब्द की संख्या बताते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं; जैसे- मेरा तीसरा पत्र आपको मिला होगा। इस वाक्य में तीसरा’ शब्द पत्र की (UPBoardSolutions.com) संख्या बता रहा है। अतः ‘तीसर शब्द संख्यावाचक विशेषण है।

3. परिमाणवाचक विशेषण – जिससे किसी वस्तु का परिमाण (नाप-तोल आदि) जाना जाए, वह परिमाणवाचक विशेषण होता है; जैसे- थोड़ा दूध लाओ। यहाँ ‘थोड़ा’ शब्द से दूध की नाप का ज्ञान होता है। अतः ‘थोड़ा’ शब्द परिमाणवाचक विशेषण है।

4. संकेतवाचक विशेषण – जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा शब्द की तरफ संकेत करते हैं, वे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं; जैसे- यह बालक सुन्दर है। इस वाक्य में यह शब्द बालक की ओर संकेत करता है। अतः ‘यह’ शब्द संकेतवाचक विशेषण है। इसी प्रकार ये, वे, वह आदि शब्द संकेतवाचक विशेषण हैं।

क्रिया

क्रिया की परिभाषा – जिन शब्दों से किसी काम को करना या होना पाया जाए, उसे क्रिया कहते हैं; जैसे राम पढ़ता है। इस वाक्य में पढ़ता है’ शब्द से काम का होना पाया जा रहा है। अतः ‘पढ़ता है’ शब्द क्रिया है।

क्रिया के भेद – क्रिया के दो भेद होते हैं –

1, सकर्मक क्रिया – जिस क्रिया के साथ उनका कर्म भी हो वह ‘सकर्मक क्रिया’ होती। है; जैसे – श्याम पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में पढ़ता है’ क्रिया सकर्मक है क्योंकि इसका कर्म ‘पुस्तक’ इस वाक्य में दिया हुआ है।

2. अकर्मक क्रिया – जिस क्रिया के साथ उनका कर्म नहीं दिया होता, उसे ‘अकर्मक क्रिया’ कहते हैं; जैसे -श्याम पढ़ता है। इस वाक्य में पढ़ता है’ क्रिया का कर्म नहीं दिया हुआ है। अतः ‘पढ़ता है’ क्रिया वाक्य में अकर्मक क्रिया है।

काल

काल की परिभाषा – जिससे क्रिया के होने के समय का ज्ञान हो, उसे ‘कोल’ कहते हैं।

काले के भेद – काल तीन प्रकार के होते हैं

- भूतकाल – यह बीते हुए समय का बोध कराता है; जैसे- वह खाना खा चुका था। यहाँ खाना खाने की क्रिया समाप्त हो चुकी है। अतः ‘खो चुका’ शब्द भूतकाल है।

- वर्तमानकाल – यह वर्तमान समय का बोध करता है; जैसे- वह खाना खा रहा है। इस वाक्य में खाना खाने की क्रिया वर्तमानकाल में हो रही हैं।

- भविष्यत्काल – यह आगे आने वाले समय में होने वाली क्रिया का बोध कराती है; जैसेवह खाना खाएगा। इस वाक्य में खाना खाने की क्रिया भविष्यकाल में है।

क्रियाविशेषण

क्रियाविशेषण की परिभाषा- वे शब्द जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं, ‘क्रियाविशेषण कहलाते हैं; जैसे – वह तेजी से दौड़ा। इस वाक्य में ‘दौड़ा’ क्रिया की विशेषण ‘तेजी शब्द से प्रकट हो रही है। अतः ‘तेजी शब्द क्रियाविशेषण है।

समुच्चयबोधक

परिभाषा – समुच्चयबोधक शब्द वाक्यों को यो शब्दों को एक-दूसरे से जोड़ते या अलग करते हैं; जैसे – राम और श्याम गए। इस वाक्य में ‘और’ शब्द ‘राम’ और ‘श्याम’ शब्दों को जोड़ता है। अतः ‘और’ शब्द समुच्चयबोधक है।

सम्बन्धबोधक

परिभाषा – जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका सम्बन्ध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, वे सम्बन्धबोधक कहलाते हैं; जैसे- दवात मेज पर है। इस वाक्य में ‘पर’ शब्द ‘दवात’ (UPBoardSolutions.com) का ‘मेज’ से सम्बन्ध बता रहा है। अतः ‘पर’ शब्द सम्बन्धबोधक है।

विस्मयादिबोधक

परिभाषा – जो शब्द हर्ष, विस्मय आदि का भाव प्रकट करते हैं, वे ‘विस्मयादिबोधक’ कहलाते हैं; जैसे- हे। अरे! आह! छि! आदि।

3. वाक्य विभाग

वाक्य की परिभाषा – शब्दों के उस समूह को वाक्य कहते हैं, जिससे पूरी बात समझ में आती है; जैसे- महाराणा प्रताप के घोड़े को नाम चेतक था।

वाक्य के अवयव – किसी भी वाक्य के दो भाग किए जा सकते हैं

- उद्देश्य – जिसके विषय में कुछ कहा जाए, उसे उद्देश्य कहते हैं; जैसे – ‘हरिश्चन्द्र सत्यवादी राजा थे।’ इस वाक्य में ‘हरिश्चन्द्र’ उद्देश्य है क्योंकि उन्हीं के सम्बन्ध में यहाँ कुछ कहा गया है।

- विधेय – उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, वह विधेय कहलाता है; जैसे – ऊपर के वाक्य में हरिश्चन्द्र के विषय में कहा गया है- सत्यवादी राजा थे। अतः ‘सत्यवादी राजा थे’ विधेय है।

रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं –

1. साधारण वाक्य – जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है, उसे साधारण वाक्य कहते हैं; जैसे- राम विद्यालय जाता है।

2. संयुक्त वाक्य – जिस वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण तथा स्वतंत्र वाक्य समुच्चयबोधक शब्द से जुड़े हों, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं; जैसे उसने राम को मारा और वह भाग गया। इसमें दो (UPBoardSolutions.com) साधारण उपवाक्यों को ‘और’ समुच्चयबोधक शब्द द्वारा जोड़ा गया है।

3. मिश्रित वाक्य – इसमें एक प्रधान वाक्य होता है तथा शेष अधीन उपवाक्य होते हैं; जैसेउसने राम से कहा कि आप ही मेरठ चले जाइए। इस वाक्य में उसने राम से कहा’ प्रधान वाक्य है तथा कि ‘आप ही मेरठ चले जाइए’ अधीन उपवाक्य है।

अर्थ के आधार पर वाक्य – भेद – अर्थ के आधार पर वाक्य आठ प्रकार के होते हैं –

- विधिवाचक वाक्य – जिन वाक्यों में काम का होना या करना सामान्य रूप से प्रकट हो, उन्हें विधिवाचक वाक्य कहते हैं; जैसे – रवि घर गया। घूमना लाभप्रद है। इन वाक्यों में कार्य सामान्य रूप से हुआ है। अतः ये विधिवाचक वाक्य हैं।

- निषेधवाचक वाक्य – जिस वाक्य से कार्य का न होना प्रकट हो, उसे ‘निषेधवाचक वाक्य’ कहते हैं; जैसे- रवि घर नहीं गया।

- आज्ञावाचक वाक्ये – जिन वाक्यों से आज्ञा या परामर्श का बोध हो, वे आज्ञावाचक वाक्य होते हैं; जैसे- छात्रो! बैठ जाओ।

- प्रश्नवाचक वाक्य – जिस वाक्य से प्रश्न पूछने का बोध हो, वह ‘प्रश्नवाचक वाक्य’ होता है; जैसे- आपकी घड़ी में क्या बजा है? प्रश्नवाचक वाक्य है।

- विस्मयादिवाचक वाक्य – जिन वाक्यों में हर्ष, शोक या विस्मय आदि का बोध हो, उन्हें विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं; जैसे हाय! बुरा हुआ।, अहा! आम मीठे हैं।

- संदेहवाचक वाक्य – जिस वाक्य से कार्य के होने में संदेह प्रकट होता है, वह संदेवाचक वाक्य कहलाता है; जैसे- शायद वह उत्तीर्ण हो जाए।

- इच्छावाचक वाक्य – जिस वाक्य से शुभकामना या अन्य इच्छा प्रकट होती है, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं; जैसे- भगवान आपका भला करे।

- संकेतवाचक वाक्य – जिस वाक्य में किसी कार्य का होना किसी अन्य कारण पर निर्भर हो, उसे ‘संकेतवाचक वाक्य’ कहते हैं; जैसे- यदि आप पढ़े तो मैं चुप रहूँ।

विराम निर्धारण तथा अनुच्छेदीकरण

विराम की परिभाषा – वाक्य के अन्त में या बड़े-बड़े वाक्यों के बीच में हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। इन रुकने के स्थानों पर जो चिह्न लगाए जाते हैं, उन्हें विराम चिह्न कहते हैं।

विराम चिह्नों का महत्त्व – भाषा में विराम चिहनों का बड़ा महत्व होता है। ये लेखक के भावों को पाठक तक सही रूप में पहुँचाते हैं। कहीं-कहीं तो विराम चिहनों के अभाव में पूरी बात समझ में ही नहीं (UPBoardSolutions.com) आती, जैसे- रोको मंत जाने दो। इस वाक्य से कहने वाले की बात स्पष्ट नहीं होती।

इसके दो अर्थ लगाए जा सकते हैं।

- रोको, मत जाने दो।

- रोको मत, जाने दो।

इस प्रकार विराम चिह्नों के हेर-फेर से वाक्य को अर्थ बदल जाता है। अतः भाषा में इनका उचित प्रयोग अत्यन्त आवश्यक है।

विराम चिह्नों के भेद – हिन्दी भाषा में प्रयोग में आने वाले प्रमुख विराम चिह्न निम्नलिखित हैं –

1. पूर्ण विराम – इसका प्रयोग वाक्य के पूर्णतः समाप्त होने पर होता है, इसका चिह्न खड़ी पाई (।) है।

2. अद्र्ध विराम – इसमें बोलने वाले को पूर्ण विराम से कुछ कम देर ठहरना पड़ता है। इसका चिहन (;) है। अर्ध विराम का एक उदाहरण देखिए- मैं स्टेशन पर गया; मुझे ट्रेन दिखाई दी किंतु मैं सवार न हो सका। इस प्रकार अर्ध विराम के द्वारा एक वाक्य का दूसरे वाक्य से सम्बन्ध दिखाया जाता है।

3. अल्प विराम – इसे (,) इस प्रकार लिखा जाता है। इस स्थान पर अर्द्ध विराम से भी कम देर ठहरना पड़ता है। इसका प्रयोग एक ही शब्द-भेद के दो शब्दों के बीच में होता है; जैसे- मैं अँग्रेजी, हिन्दी, गणित, इतिहास तथा भूगोल पढ़ता हूँ।

कहीं-कहीं वाक्य के खण्ड करने के लिए भी अल्प विराम का (UPBoardSolutions.com) प्रयोग किया जाता है; जैसेपरिश्रम करने से मन प्रसन्न रहता है, शरीर पुष्ट होता है और जीवन में सफलता मिलती है।

4. प्रश्नबोधक चिह्न – इसका प्रयोग प्रश्नबोधक वाक्य के अन्त में किया जाता है। इसका चिह्न (?) है। एक उदाहरण देखिए- आज आपने क्या-क्या किया है?

5. विस्मयादिबोधक चिह्न – विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, भय, करुणा तथा किसी को पुकारने आदि के लिए विस्मयादिबोधक चिह्न (!) लगाया जाता है; जैसे- हे राम! तुमने यह क्या कर डाला।

6. अवतरण चिह्न – इसका प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति की कही हुई अथवा लिखी हुई बात को बताने के लिए किया जाता है। इसका चिह्न (” “) है। एक उदाहरण देखिए- मेरे गुरु जी ने कहा था, “पृथ्वी गोल है।”

7. विवरण चिह्न – जिस वाक्य के बाद कोई सूचना देनी हो या किसी बात का वर्णन करना हो तो उसके पहले विवरण चिह्न (:-) का प्रयोग होता है; जैसे- हमारे नगर के निम्नलिखित स्थल दर्शनीय हैं :- चौक बाजार, गांधी उद्यान, देवी मन्दिर आदि।

अनुच्छेदीकरण

अनुच्छेदीकरण की परिभाषा – जब लेखक को एक विषय पर बहुत कुछ कहना होता है तो वह अपने विषय को अनेक खण्डों में बाँट लेता है और प्रत्येक बात को एक खंड या अनुच्छेद में लिखता है तथा दूसरा खण्ड नई पंक्ति से प्रारम्भ करता है। खण्डों में विभाजित करने की इस रीति को अनुच्छेदीकरण कहते हैं।

अनुच्छेदीकरण करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए –

- एक अनुच्छेदीकरण (परिच्छेद) में एक ही बात कहनी चाहिए।

- नई बात के लिए दूसरी पंक्ति से नया अनुच्छेद प्रारम्भ करना चाहिए किंतु उनका आपस में सम्बन्ध बना रहना चाहिए।

- अनुच्छेद करने से विषय के तारतम्य में बाधा नहीं पड़नी चाहिए अपितु विषय का स्पष्टीकरण होना चाहिए।

- एक ही बात के लिए अनेक अनुच्छेद नहीं बनाने चाहिए।

अलंकार

कक्षा 6 के लिए केवल अनुप्रास अलंकार का ज्ञान होना आवश्यक है। अतः यहाँ उसी का वर्णन किया जा रहा है –

अलंकार क्या है? – काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार

आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकारों के प्रयोग से काव्य का सौंदर्य बढ़ जाता है। इस प्रकार वे स्वर, व्यंजन अथवा शब्द जिनसे काव्य की शोभा बढ़ जाए, अलंकार माने। जाते हैं। (UPBoardSolutions.com) एक उदाहरण देखिए-तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाये। इस वाक्य में ‘त’ वर्ण अनेक बार आया है। इसलिए यह पंक्ति पढ़ने में अच्छी लग रही है। इसी को यदि इस प्रकार कर दें- यमुना के किनारे पर तमाल के बहुत वृक्ष छाये हुए हैं तो इस वाक्य में पहले जैसी सुन्दरता नहीं रही। इस प्रकार काव्य में सुन्दरता बढ़ाने वाले शब्द ही अलंकार कहलाते हैं।

‘अलंकार के भेद – अलंकारों द्वारा काव्य की शोभा दो प्रकार से बढ़ाई जाती है –

- शब्दों में चमत्कार उत्पन्न करके।

- अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करके।

इसी आधार पर अलंकारों के भी दो प्रमुख भेद माने गए हैं –

अनुप्रास अलंकार की परिभाषा – जहाँ वाक्य के शब्दों में व्यंजनों की समता होती है, वहाँ, अनुप्रास अलंकार होता है; जैसे-तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। इस वाक्य में ‘त’ व्यंजन बार-बार आया है। इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार हुआ।

अनुप्रास अलंकारे के कुछ अन्य उदाहरण देखिए –

(क) “काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं।”

(ख) “कूलन में, केलिन में, कछारन में, कुंजन में,

क्यारिन में, कलिन में, कलीन किलकंत हैं।”

इन पंक्तियों में ‘क’ वर्ण बार-बार आया है। इसीलिए यहाँ भी अनुप्रास अलंकार हुआ। इसी प्रकार नीचे के उदाहरण को देखिए –

(ग) “बीथिन में, ब्रज में, नवेलिनं में, बेलिन में,

बनन में, बागन में, बगरो बसन्त है।”

इन पंक्तियों में ‘ब’ वर्ण अनेक बार आया है। इसीलिए यहाँ भी अनुप्रास अलंकार हुआ।

(घ) जियत जग में जस लीजै। इस वाक्य में ‘ज’ वर्ण अनेक बार आया है। इसलिए यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है।

(ङ) “गरज गगन के घोर गान गम्भीर स्वरों में।” इस वाक्य में ‘ग’ वर्ण बार-बार आयो है, अतः यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है।

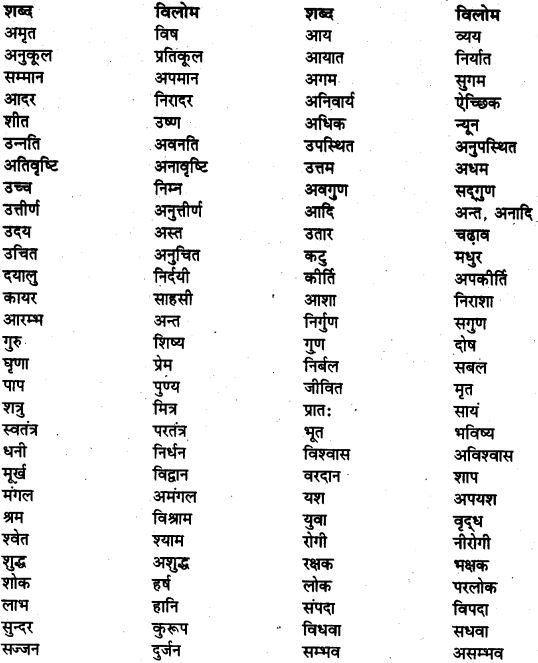

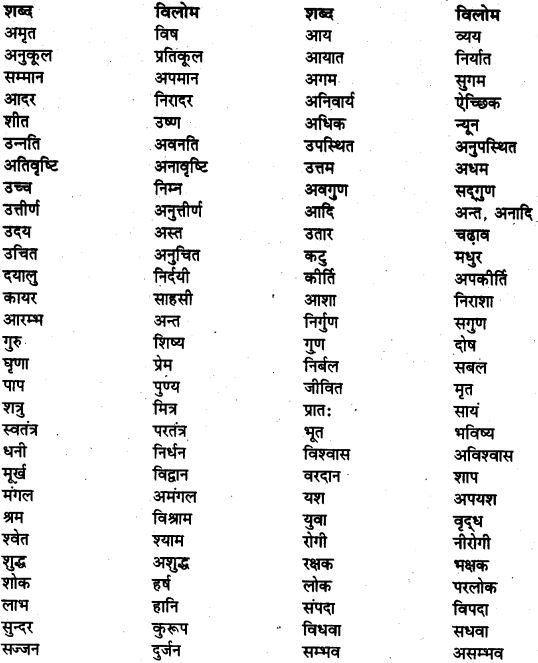

विलोम शब्द

विलोम का अर्थ – किसी शब्द का विलोम उसके विपरीत भाव को प्रकट करता है। छात्रों के ज्ञान के लिए कुछ उपयोगी विलोम शब्द नीचे दिए जा रहे हैं। छात्र समझें और कंठस्थ करें।

पर्यायवाची शब्द

परिभाषा – समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। कुछ उदाहरण देखिए –

अग्नि – पावक, अनल, आग, दहन, दव, हुताशन, जातवेदा

अमृत – सुधा, अमिय, सोम, मधु, अमी, पीयूष

असुर – राक्षस, दानव, दैत्य, दनुज, निशाचर, तमचर, रजनीचर

आकाश – नभ, अम्बर, व्योम, गगन, शून्य, अन्तरिक्ष

आँख – नेत्र, लोचन, नयन, दृग, चख, चक्षु, अक्षि

इन्द्र – देवराज, सुरेश, सुरपति, देवेंद्र, मधवा, देवेश, शक्र

कमल – सरोज, जलज, पंकज, राजीव, अरविंद, वारिज

कपड़ा – वस्त्र, वसन, चीर, पट, दुकूल, अंबर

गंगा – देवनदी, सुरसरी, भागीरथी, देवापगा, त्रिपथगा, विष्णुपदी

गणेश – गजानन, लम्बोदर, विनायक, गजबदन, गौरीसुत, गणपति

घर – गृह, गेह, निकेतन, आवास, सदन, धाम, भवन

चन्द्रमा – शशि, चन्द्र, राकेश, इंदु, राकापति, हिमांशु, विधु, मयंक

जल – पानी, नीर, जीवन, तोय, वारि, अंबु, सलिल, उदक

जग – जगत, संसार, विश्व, लोक, भव

तालाब – सरोवर, सर, तड़ाग, जलाशय, पुष्कर, ताल, सरसी

देवता – सुर, अमर, देव, आदित्य, विबुध

नदी – सरिता, तटनी, सरि, सलिला, अपगा, तरंगिणी

नारी – स्त्री, अबला, महिला, कामिनी, ललना, कांता

पवन – वायु, समीर, मारुत, वात, अनिल, बयार, पवमान

पक्षी – खंग, विहंगम, विहम, पतंग, नभचर, अंडज, द्विज

पिता – जनक, जन्य, तात, बाप

पुत्र – पूत, नन्द, बेटा, सुत, तनय, आत्मज, लड़का

पृथ्वी – भू, भूमि, धरा, मही, वसुधा, धरती, वसुंधरा, अवनी

पुष्प – फूल, कुसुम, सुमन, प्रसून, पुहुप

बिजली – विद्युत, चपला, तड़ित, दामिनी, चंचला, धनबल्ली

माता – माँ, मातु, माय, जननी, माई :

मित्र – साथी, स्वजन, सखा, व्यस्य, स्नेही, सुहृद

मेघ – बादल, घन, जलधर, नीरद, जलद, पयोद, वारिद, पयोधरे

राजा – नृप, रजनी, भूप, भूपाल, महीप, सम्राट, नरपति, भूपति

रात – रात्रि, रजनी, निशा, तमसा, तमी, यामिनी, विभावरी

वन – जंगल, कानन, विपिन, गहन

विष्णु – चतुर्भुज, जनार्दन, अच्युत, केशव, गोविंद, मुकुंद, चक्रपाणि

समुद्र – सागर, सिंधु, पयोधि, जलधि, उदधि, रत्नाकर, नदीश

सर्प – अहि, साँप, नाग, उरग, विषधर, भुजंग, व्याल, पन्नग

सिंह – शेर, केहरी, नाहर, मृगराज, केशरी, वनराज, शार्दूल

सूर्य – सूरज, रवि, अर्क, भानु, आदित्य, दिनकर, भास्कर, सविता

सोना – स्वर्ण, कंचन, हेम, हाटक, सुवर्ण, कनक

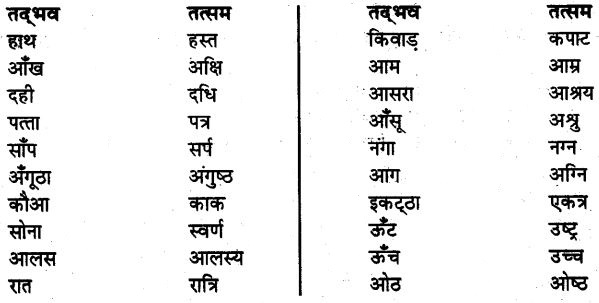

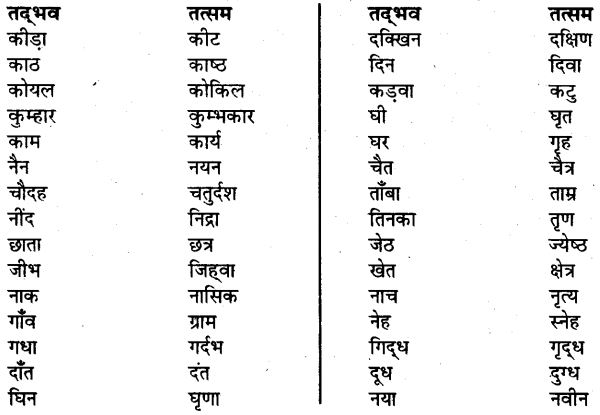

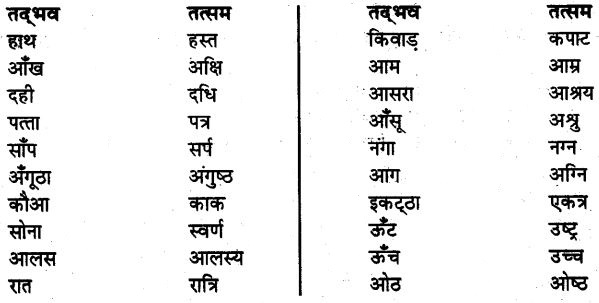

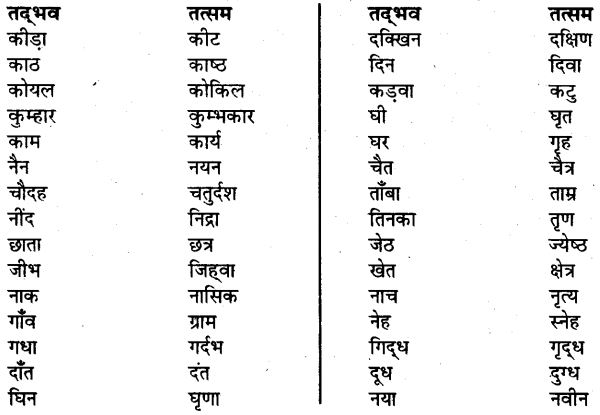

शब्दों के तत्सम रूप

परिभाषा- किसी शब्द के शुद्ध रूप को तत्सम रूप कहते है। कुछ शब्दों के शुद्ध रूप दिए जा रहे हैं। विद्यार्थी इन्हें भली प्रकार पढ़े –

मुहावरे और उनका प्रयोग

मुहावरे शब्द का अर्थ – कोई भी ऐसा वाक्यांश जिसका शब्दार्थ ग्रहण न करके कोई अन्य अर्थ ग्रहण किया जाए, वह मुहावरा कहलाता है, जैसे- ऊँट-पटाँग का शब्दार्थ होता है- ऊँट पर टाँग रखना, जो कि असम्भव है। इस प्रकार ऊँट-पटाँग का तात्पर्य बेकार या व्यर्थ की बात से लिया जाता है। नीचे कुछ मुहावरों के अर्थ तथा उन्हें वाक्यों में प्रयोग करके दिखाया जा रहा है। छात्र इन्हें भली प्रकार पढे और समझें

- आँखें गड़ाना – (एक टंक देखते रहना) तुम तो इस हिरन पर ऐसे आँखें गड़ाए हो जैसे कभी हिरन देखा ही न हो।

- आँखों का तारा – (अत्यन्त प्रिय) मोहन अपनी बूढी माँ की आँखों का तारा है।

- आँखों में धूल झोंकना – (धोखा देना) आँखों में धूल झोंककर धन ले जाना केवल ठग का ही काम है।

- ईद का चाँद होना – (दर्शन दुर्लभ होना) मैं तो आपकी बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था किंतु आप तो ईद के चाँद हो गए।

- काया पलट होना – (बदल जाना) लाटरी का धन मिलने से रमेश की काया पलट हो गई।

- कलेजा धक-धक करना – (भयभीत होना) कमरे में सर्प को देखकर मेरा कलेजा धक-धक करने लगा।

- घी के दिए जलाना – (प्रसन्न होना) लाटरी का धन मिलने पर राकेश घी के दिए जला रहा है।

- चक्कर में पड़ना – (धोखे में आना) भूल-भूलैया में पहुँचकर मैं तो चक्कर में ही पड़ गया।

- छक्के छुड़ाना – (हराना) युद्ध के मैदान में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा दिए।

- जी-जान से जुट जाना – (मन लगाकर कोई काम करना) तुम केवल परीक्षा के दिनों में ही पढ़ाई में जी-जान से जुट जाने से वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते।

- जम जाना – (उत्साह से कार्य में लग जाना) उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ाई में जम जाओ अन्यथा अनुत्तीर्ण हो जाओगे।

- जहर उगलना – (झूठा प्रचार करना) जो देश भारत के विरुद्ध जहर उगलते हैं, उन्हें एक-न-एक दिन पछताना ही पड़ता है।

- टका-सा जवाब देना – (बिल्कुल मना कर देना) जब मैंने राम से दस रुपये उधार माँगे तो उसने टका-सा जवाब दे दिया।

- धाक जमाना – (प्रभाव डालना) हाईस्कूल में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर राम ने सारे विद्यालय में अपनी धाक जमा ली है।

- पत्थर पिघलना – (कठोर हृदय में दया उत्पन्न होना) उत्तरा के हृदय विदारक विलाप को सुनकर पत्थर भी पिघल उठे।

- प्राणों की बाजी लगाना – (घोर संकट में कार्य करना) अब्दुल हमीद ने प्राणों की बाजी लगाकर शत्रु को नष्ट कर दिया।

- फूले न समाना – (बहुत प्रसन्न होना) अपने उत्तीर्ण होने का समाचार सुनकर मुकेश फूला न समाया।

- मौत से लड़कर आना – (बहुत दिनों तक जीवित रहना) सबको एक न एक दिन भगवान के पास जाना पड़ता है, कोई भी मौत से लड़कर नहीं आता है।

- लट्टू होना – (ललचा जाना) सेठ जी की सुन्दर कोठी को देखकर नेता जी लट्टू हो गए।

- सिर नीचा होना – (लज्जित होना) चोरी की पुस्तक पकड़े जाने पर मोहन का सिर नीचा हो गया।

- हृदय में हलचल होना – (मन में अनेक प्रकार के विचार आना) कमरे में चोर को देखकर मेरे हृदय में हलचल होने लगी।

लोकोक्तियाँ (कहावतें)

लोकोक्ति का अर्थ – संसार में प्रचलित उक्ति। लोगों के अनुभव से पूर्ण लोकोक्तियों का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है। अपने कथनों को प्रभावशाली बनाने के लिए इनका स्वतंत्र वाक्य के रूप में प्रयोग करना चाहिए।

नीचे कुछ कहावतों के अर्थ तथा प्रयोग उदाहरण स्वरूप दिए जा रहे हैं।

- अपनी-अपनी ढपली अपना-अपना राग – (सबकी अलग-अलग बात) आज की सभा में अपनी-अपनी ढपली अपना-अपना राग’ के कारण कोई निर्णय न हो सका।

- ऊँट के मुँह में जीरा – (अधिक आवश्यकता में थोड़ी-सी वस्तु प्राप्त होना) बीस कचौड़ी खाने वाले को चार कचौड़ी देते हो। वाह! ‘ऊँट के मुँह में जीरा’ जैसी बातें करते हो।

- खोदा पहाड़ निकली चुहिया – (बहुत परिश्रम करने पर भी लाभ थोड़ा) एम०ए० उत्तीर्ण करने पर भी 2000/- रुपये माहवार की नौकरी मिली है। ‘खोदा पहाड़ निकली चुहिया’।

- जो गरजते हैं बरसते नहीं – (कथनी और करनी में अन्तर) राजेश वैसे तो बड़ी डींग मारता है परन्तु काम पड़ने पर मुँह छिपाता है। सच है जो गरजते हैं वे बरसते नहीं।

- घर खीर तो बाहर भी खीर – (धनी का सब जगह आदर) पिता जी ने सेठ जी के आदर-सत्कार में पाँच सौ रुपए खर्च किए। सच है “घर खीर तो बाहर भी खीर’।

- अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा – बिना दूसरे की सहायता के अकेला मनुष्य कुछ भी काम नहीं कर सकता है।

- अक्ल बड़ी या भैंस – बली की अपेक्षा बुद्धिमान उत्तम काम कर सकता है।

- आम के आम गुठलियों के दाम – दूना लाभ होना।

- एक पंथ दो काज – दोहरा लाभ होना।

- ऊँची दुकान फीके पकवान – गुण थोड़ा अभिमान अधिक।

- एक अनार सौ बीमार – एक वस्तु के कई ग्राहक।

- काला अक्षर भैंस बराबर – अनपढ़ होना।

- दूध का दूध, पानी का पानी – पूरा न्याय करना।

- घर की मुर्गी दाल बराबर – घर की वस्तु मुफ्त समझना

- घर का भेदी लंका ढाए – आपसी फूट का परिणाम।

- जिसकी लाठी उसकी भैंस – शक्तिशाली का किसी वस्तु पर अधिकार होना, शक्ति की विजय होना।

We hope the UP Board Solutions for Class 6 Hindi हिन्दी व्याकरण help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 6 Hindi हिन्दी व्याकरण, drop a comment below and we will get back to you at the earliest.

![]()

![]()