UP Board Solutions for Class 9 Social Science Geography Chapter 6 जनसंख्या

These Solutions are part of UP Board Solutions for Class 9 Social Science. Here we have given UP Board Solutions for Class 9 Social Science Geography Chapter 6 जनसंख्या.

पाठ्य-पुस्तक के प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

नीचे दिए गए चार विकल्पों में सही विकल्प चुनिए-

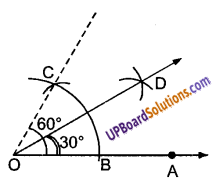

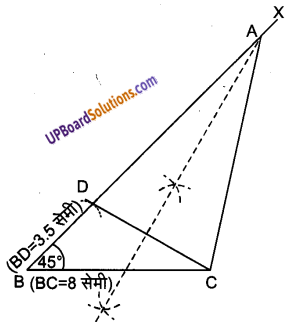

(i) निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास, आबादी की संख्या, वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है?

(क) प्रस्थान करने वाले क्षेत्र में

(ख) आगमन वाले क्षेत्र में

(ग) प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्रों में

(घ) इनमें से कोई नहीं

![]()

(ii) जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है?

(क) उच्च जन्मदर

(ख) उच्च मृत्युदर

(ग) उच्च जीवनदर

(घ) अधिक विवाहित जोड़े

(iii) निम्नलिखित में से कौन-सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है?

(क) एक क्षेत्र की कुल जनसंख्या

(ख) प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि,

(ग) जनसंख्या वृद्धि की दर

(घ) प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या

(iv) 2001 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर’ व्यक्ति वह है

(क) जो अपने नाम को पढ़ एवं लिख सकता है।

(ख) जो किसी भी भाषा में पढ़ एवं लिख सकता है।

(ग) जिसकी उम्र 7 वर्ष है तथा वह किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ एवं लिख सकता है।

(घ) जो पढ़ना-लिखना एवं अंकगणित, तीनों जानता है।

उत्तर:

(i) (ग) प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्र में

(ii) (क) उच्च जन्म दर

(iii) (ग) जनसंख्या वृद्धि की दर

(iv) (ग) जिसकी उम्र 7 साल, किसी भाषा को समझना, पढ़ना तथा लिखना।

प्रश्न 2.

निम्नलिखित के उत्तर संक्षेप में दें-

- जनसंख्या वृद्धि के महत्त्वपूर्ण घटकों की व्याख्या करें।

- 1981 से भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर क्यों घट रही है?

- आयु संरचना, जन्मदर एवं मृत्युदर को परिभाषित करें।

- प्रवास, जनसंख्या परिवर्तन का एक कारक।

उत्तर:

(1) जनसंख्या वृद्धि के महत्त्वपूर्ण घटक इस प्रकार हैं-

- उच्च जन्म दर,

- निम्न मृत्यु दर,

- प्रवसन।

(2) 1981 के बाद भारत में जनसंख्या वृद्धि दर में कमी के कारण निम्नलिखित हैं-

- परिवार कल्याण विधियों का अपनाया जाना,

- स्वास्थ्य के प्रति महिलाओं की अधिक जागरूकता,

- महिलाओं में शिक्षा का तेज गति से प्रसार,

- सरकारी

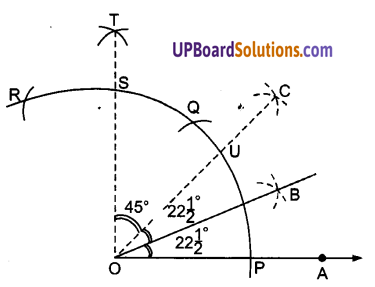

(3) आयु संरचना-किसी देश में जनसंख्या की आयु संरचना वहाँ के विभिन्न आयु समूहों के लोगों की संख्या को बताता है। यह जनसंख्या की मूल आवश्यकताओं में से एक है। जन्मदर-एक वर्ष के दौरान 1000 लोगों पर जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या को जन्मदर कहते हैं। मृत्युदर-एक वर्ष की अवधि में 1000 लोगों पर मृत व्यक्तियों की संख्या को मृत्युदर कहते हैं।

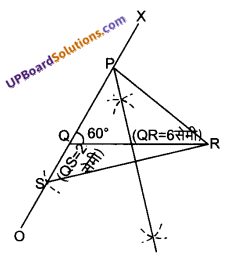

(4) प्रवास, जनसंख्या परिवर्तन का एक कारक है लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को परिवर्तित करने में प्रवास की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि यह आगमन तथा प्रस्थान दोनों ही स्थानों के जनसांख्यिकीय आँकड़ों को प्रभावित (UPBoardSolutions.com) करता है। प्रवास आंतरिक (देश के भीतर) या अंतर्राष्ट्रीय (देशों के बीच) हो सकता है। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में परिवर्तन नहीं करता लेकिन देश में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है।

- प्रवास जनसंख्या के गठन एवं वितरण में बदलाव में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण क्षेत्रों से ‘अपकर्षण’ कारक प्रभावी होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएँ हैं तथा नगर का ‘कर्षण’ प्रभाव रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। 1951 में शहरी जनसंख्या 17.29 प्रतिशत थी जो 2011 में बढ़कर 31.2 प्रतिशत हो गई।

- 2001-2011 के बीच एक ही दशक के दौरान ‘‘दस लाख से अधिक की जनसंख्या वाले महानगर 35 से बढ़कर 53 हो गए हैं।

![]()

प्रश्न 3.

जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन के बीच अंतर स्पष्ट करें?

उत्तर:

जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन के बीच निम्नलिखित अंतर हैं-

|

जनसंख्या वृद्धि |

जनसंख्या परिवर्तन |

| 1. जनसंख्या वृद्धि से तात्पर्य किसी क्षेत्र में निश्चित अवधि के दौरान रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन है। | 1. जनसंख्या परिवर्तन से आशय किसी क्षेत्र में निश्चित अवधि के दौरान जनसंख्या वितरण, संरचना या आकार में परिवर्तन से है। |

| 2. इसमें पिछली जनसंख्या को बाद की जनसंख्या से घटाकर ज्ञात किया जाता है। | 2. जनसंख्या परिवर्तन तीन प्रक्रियाओं के आपसी संयोजन के कारण आता है- जन्मदर, मृत्युदर और प्रवास। |

| 3. वृद्धि को संख्या के रूप में प्रकट किया जाता है। | 3. जनसंख्या परिवर्तन सापेक्ष वृद्धि और प्रतिवर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा देखा जाता है। |

प्रश्न 4.

व्यावसायिक संरचना एवं विकास के बीच क्या संबंध है?

उत्तर:

व्यावसायिक संरचना एवं विकास के बीच सम्बन्ध–मुख्य रूप से व्यवसायों को तीन वर्गों में रखा जाता है-प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय कृषि आदि से संबंधित हैं, द्वितीयक व्यवसाय निर्माण उद्योगों से संबंधित है तथा तृतीयक व्यवसाय सेवाओं से सम्बन्धित होते हैं। विकसित एवं विकासशील देशों में द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसायों में कार्य करने वाले लोगों का अनुपात अधिक (UPBoardSolutions.com) होता है। विकासशील देशों में प्राथमिक क्रियाकलापों में कार्यरत लोगों का अनुपात अधिक होता है। भारत में कुल जनसंख्या का 64 प्रतिशत भाग केवल कृषि कार्य करता है। द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की संख्या का अनुपात क्रमशः 13 तथा 20 प्रतिशत है। वर्तमान समय में बढ़ते हुए औद्योगीकरण एवं शहरीकरण में वृद्धि होने के कारण

द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में व्यावसायिक परिवर्तन हुआ है।

विकास के लिए जनसंख्या का स्वस्थ होना अत्यन्त आवश्यक है।

इस प्रकार स्वस्थ जनसंख्या निम्नलिखित रूप से लाभकारी हो सकती है-

- बीमारियों पर कम खर्च होता है। इसके अतिरिक्त धन को विकास कार्यों में लगाया जाता है।

- विकास की गति तीव्र होती है।

- सरकार को अधिक स्वास्थ्य सेवाएँ बढ़ाने की आवश्यकता नहीं रहती।

- लोगों में स्वस्थ वातावरण का संचार होता है।

- स्वस्थ जनसंख्या अधिक समय तक काम करती है तथा उत्पादन में वृद्धि होती है।

- स्वस्थ जनसंख्या में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है।

- हृष्ट-पुष्ट नागरिक उत्पन्न होते हैं।

- अधिक तेज तथा अधिक कार्यक्षम होते हैं।

प्रश्न 5.

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

उत्तर:

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति वर्ष 2004 में घोषित की गयी।

इसकी प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं-

- किशोर-किशोरियों को असुरक्षित यौन संबंधों के कुप्रभावों/कुपरिणामों के बारे में जागरूक करना।

- गर्भनिरोधक सेवाओं को पहुँच और खरीद के दायरे के भीतर रखना।

- खाद्य संपूरक को पोषणिक सेवाएँ उपलब्ध कराना।

- बाल विवाह को रोकने के कानून को और अधिक कारगर बनाना।

- शिक्षा और स्वास्थ्य की शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार करना।

- किशोर-किशोरियों की पहचान जनसंख्या के उस भाग के रूप में करें जिस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

- इनकी पोषणिक आवश्यकताओं की ओर ध्यान देना।।

- अवांछित गर्भधारण तथा यौन संबंधों से होने वाली बीमारियों से किशोर-किशोरियों की सुरक्षा करना।

- किशोर-किशोरियों की अन्य आवश्यकताओं के प्रति विशेष ध्यान देना।

- देर से विवाह और देर से संतानोत्पत्ति को प्रोत्साहित करना।

परियोजना कार्य

प्रश्न 1.

एक प्रश्नावली बनाकर कक्षा की जनगणना कीजिए। प्रश्नावली में कम-से-कम पाँच प्रश्न होने चाहिए। ये प्रश्न विद्यार्थियों के परिवारजनों, कक्षा में उनकी उपलब्धि, उनके स्वास्थ्य आदि से संबंधित हों। प्रत्येक विद्यार्थी को वह प्रश्नावली भरनी चाहिए। बाद में सूचना को संख्याओं में (प्रतिशत में) संग्रहीत कीजिए। इस सूचना को वृत्त-रेखा, दंड-आरेख या अन्य किसी प्रकार से प्रदर्शित कीजिए।

उत्तर:

स्वयं करें।

अन्य महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

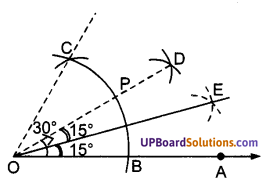

प्रश्न 1.

जनसंख्या का अध्ययन करना क्यों महत्त्वपूर्ण है?

उत्तर:

किसी देश की जनसंख्या ही उस देश के संसाधनों का विकास करती है और उनका उपभोग करती है। ऐसे में किसी देश के लोगों की संख्या, उनका वितरण एवं विकास तथा गुणवत्ता पर्यावरण को समझने का मूलभूत आधार है। इसलिए जनसंख्या का अध्ययन करना महत्त्वपूर्ण है।

![]()

प्रश्न 2.

अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व कम क्यों है?

उत्तर:

अरुणाचल प्रदेश एक पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ की जलवायु ठण्डी है। यहाँ कृषि तथा उद्योग भी विकसित नहीं है। इसीलिए यहाँ का जनघनत्व कम है।

प्रश्न 3.

भारत में किस राज्य की साक्षरता सबसे अधिक है?

उत्तर:

भारत में केरल राज्य की साक्षरता सबसे अधिक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य की साक्षरता दर 94.0% है।

प्रश्न 4.

भारत के अति सघन आबादी वाले दो भागों के नाम बताइए। इनमें सघन जनसंख्या होने के दो कारण बताइए।

उत्तर:

भारत में ऊपरी गंगाघाटी तथा मालाबार क्षेत्र में अति सघन जनसंख्या है।

सघन जनसंख्या के दो कारण इस प्रकार हैं-

- इन प्रदेशों में उद्योगों का अत्यधिक विकास हुआ है।

- इन प्रदेशों की भूमि उपजाऊ है।

प्रश्न 5.

लिंगानुपात (स्त्री-पुरुष) से क्या आशय है?

उत्तर:

स्त्री-पुरुष के बीच जनसंख्या के संख्यात्मक अनुपात को स्त्री-पुरुष अनुपात कहते हैं। इसे प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं।

प्रश्न 6.

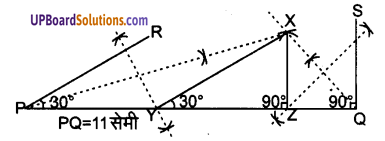

मृत्यु-दर के तेजी से घटने के दो कारण बताइए।

उत्तर:

- मृत्यु-दर के तेजी से घटने का मुख्य कारण स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार है।

- शिक्षा के प्रसार से भी मृत्यु-दर में अत्यधिक कमी आयी है।

![]()

प्रश्न 7.

भारत में जनसंख्या वृद्धि के कोई दो कारण बताइए।

उत्तर:

भारत में जनसंख्या वृद्धि के दो मुख्य कारण इस प्रकार हैं-

- चिकित्सा सुविधाओं के प्रसार के कारण मृत्यु-दर में तो कमी आयी है, लेकिन जन्म-दर में आशा के अनुरूप कमी नहीं आ पाई है।

- भारत में अधिकतर लोग निर्धन एवं अनपढ़ हैं। वे छोटे परिवारों के महत्त्व को नहीं समझते हैं। वे सन्तान को ईश्वर की कृपा समझकर गर्भ-निरोध का प्रयास नहीं करते हैं।

प्रश्न 8.

जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ है?

उत्तर:

किसी देश-प्रदेश के प्रति एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की औसत जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसे व्यक्ति प्रति वर्ग किमी में व्यक्त किया जाता है।

प्रश्न 9.

भारत की लगभग आधी आबादी कितने राज्यों में निवास करती है?

उत्तर:

भारत की लगभग आधी जनसंख्या इन पाँच राज्यों में निवास करती है-उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश।

प्रश्न 10.

प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों के अंतर्गत कौन-कौन से व्यवसाय सम्मिलित हैं?

उत्तर:

प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण एवं मछली पालन तथा खनन आदि क्रियाएँ शामिल हैं। द्वितीयक क्रियाकलापों में उत्पादन करने वाले उद्योग, भवन एवं निर्माण कार्य आते हैं। तृतीयक क्रियाकलापों में परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन तथा सेवाएँ शामिल हैं।

प्रश्न 11.

भारत सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के क्या उपाय अपनाए गए हैं?

उत्तर:

भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया। 1975 में इंदिरा कांग्रेस सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम तथा 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने इसे परिवार कल्याण कार्यक्रम नाम रख दिया। परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार तथा सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परिणाम है।

प्रश्न 12.

भारत की जनसंख्या का सबसे महत्त्वपूर्ण लक्षण बताइए।

उत्तर:

भारत की जनसंख्या का सबसे महत्त्वपूर्ण लक्षण इसकी किशोर जनसंख्या का आकार है। यह भारत की कुल जनसंख्या का पाँचवाँ भाग है। किशोर प्रायः 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं। ये भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन हैं।

प्रश्न 13.

जनसंख्या की सापेक्ष एवं निरपेक्ष वृद्धि किसे कहते हैं?

उत्तर:

किसी विशेष समय के अंतराल में जैसे 10 वर्षों के भीतर, किसी देश/राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन सापेक्ष वृद्धि कहलाता है। पहले की जनसंख्या (UPBoardSolutions.com) जैसे 2001 की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या जैसे 2011 की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त किया जाता है। इसे निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है।

![]()

प्रश्न 14.

आश्रित जनसंख्या के अंतर्गत किन-किन आयु वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया जाता है?

उत्तर:

आश्रित जनसंख्या के अंतर्गत बच्चों तथा वृद्ध जिनकी आयु क्रमशः 15 वर्ष से कम और 59 वर्ष से अधिक है, आयु वर्ग के लोग सम्मिलित होते हैं।

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या में अंतर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या में प्रमुख अन्तर निम्नलिखित हैं-

|

नगरीय जनसंख्या |

ग्रामीण जनसंख्या |

| 1. भारत की नगरीय जनसंख्या 37.7 करोड़ है, लेकिन 35 महानगरों में 27% से अधिक नगरीय जनसंख्या रहती है। | 1. ग्रामीण जनसंख्या 83.32 करोड़ है। इसका बहुत छोटा भाग गौण व तृतीयक व्यवसाय में लगा है। |

| 2. नगरीय जनसंख्या को सर्वाधिक सुविधाएँ सुलभ हैं। | 2. ग्रामीण जनसंख्या को सार्वजनिक सेवाएँ बहुत कम सुलभ हैं। |

| 3. नगरीय जनसंख्या का जीवन स्तर सामान्यतः उच्च पाया जाता है। | 3. ग्रामीण जनसंख्या का जीवन स्तर सामान्यतः निम्न पाया जाता है। |

| 4. देश की लगभग 31.2% जनसंख्या नगरों में रहती है। | 4. भारत गाँवों का देश है। देश की लगभग 68.8% जनसंख्या गाँवों में रहती है। |

| 5. नगरीय जनसंख्या का 65 प्रतिशत भाग प्रथम श्रेणी के नगरों में रहता है। प्रथम श्रेणी के नगरों की संख्या 2929 है। | 5. ग्रामीण जनसंख्या अधिकतर प्राथमिक व्यवसाय में लगी होती है। जैसे कृषि करना, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, पशु-पालन, खनन आदि। |

प्रश्न 2.

जन्म-दर और वृद्धि-दर में अंतर कीजिए।

उत्तर:

जन्म-दर और वृद्धि-दर में निम्नलिखित अन्तर हैं-

|

वृद्धि -दर |

जन्म-दर |

| 1. विकासशील देशों में वृद्धिदर सामान्य से अधिक है। विकसित देशों में वृद्धि-दर 1 प्रतिशत से कम है । | 1. विकसित देशों में जन्म-दर कम होती है और विकासशील देशों में जन्म-दर अधिक होती है। |

| 2. उच्च-वृद्धिदर से प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों पर भारी दबाव पड़ता है। | 2. उच्च जन्मदर पिछड़ेपन का प्रतीक बन गई है। |

| 3. जन्म-दर और मृत्यु-दर के अंतर को वृद्धि दर कहते हैं। | 3. किसी देश या क्षेत्र में वर्ष के मध्य जीवित जन्मे बच्चों की संख्या को जन्म-दर कहते हैं। |

| 4. वृद्धिदर को प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। | 4. जन्मदरे प्रति हजार में व्यक्त की जाती है। |

| 5. आजकल भारत की प्राकृतिक वार्षिक वृद्धि दर 21.3 प्रतिशत है। | 5. भारत में जन्म दर 26.1 व्यक्ति प्रति हजार है। |

प्रश्न 3.

भारत के मैदानी भागों में सघन आबादी पाए जाने के कारण बताइए।

उत्तर:

भारत के मैदानी भागों में सघन जनसंख्या पाए जाने के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं-

- समतल मैदान,

- उपजाऊ मिट्टी,

- पर्याप्त मात्रा में वर्षा,

- सिंचाई के विकसित साधन,

- परिवहन के विकसित साधन,

- उद्योग एवं कृषि का विकास।

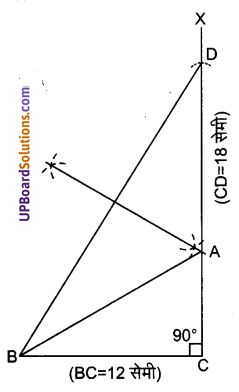

प्रश्न 4.

भारत में राज्यवार जनसंख्या वितरण को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19.981 करोड़ है। यहाँ भारत की कुल जनसंख्या का 16.51 प्रतिशत निवास करते हैं।

भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है तथा लक्षद्वीप केन्द्रशासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या वाला क्षेत्र है। सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख, 10 हजार है जबकि लक्षद्वीप में जनसंख्या 64,429 है। भारत की जनसंख्या का लगभग 50 प्रतिशत भाग निम्नलिखित पाँच राज्यों में निवास करता है।

- उत्तर प्रदेश 16.51%

- महाराष्ट्र 9.28%

- बिहार 8.60%

- पश्चिम बंगाल 7.54%

- आंध्र प्रदेश 6.99%.

![]()

प्रश्न 5.

नगरों में बढ़ती हुई जनसंख्या ने न केवल नगरीय केन्द्रों में समस्याएँ पैदा की हैं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों को भी प्रभावित किया है। प्रत्येक के विषय में दो बिन्दु स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

(क) बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण नगरीय केन्द्रों में उत्पन्न समस्यायें इस प्रकार हैं-

- लोगों के नैतिक मूल्यों में परिवर्तन और गिरावट।

- चोरबाजारी, कालाबाजारी, रिश्वत तथा लूट-पाट का बोलबाला।।

- नगरों के संसाधनों तथा जन सुविधाओं पर भारी दबाव पड़ता है।

- आवश्यक वस्तुओं की कमी तथा उनके मूल्यों में आशातीत वृद्धि।

- वस्तुओं की गुणवत्ता में गिरावट आना।

(ख) नगरीय जनसंख्या में वृद्धि का ग्रामीण क्षेत्रों पर प्रभाव इस प्रकार है-

- रोजगार की खोज में लोगों को ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्रों की ओर पलायन करना।

- भूमिहीन किसानों की निर्धनता में वृद्धि। 3. कृषि जोतों का अलाभकारी होना तथा छोटे किसानों के गाँव में बेकार हो जाने से उनका नगरों में जाकर मजदूरी करना।

प्रश्न 6.

भारत में भूमि की उर्वरता जनसंख्या वितरण को किस प्रकार प्रभावित करती है? स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश है। यहाँ की जनसंख्या वितरण बहुत असमान है। सामान्यतः जनसंख्या का वितरण भूमि की उर्वरता के अनुरूप पाया जाता है। जिन क्षेत्रों में मिट्टी अधिक उपजाऊ पाई जाती है, वहाँ जनसंख्या की सघनता अधिक मिलती है और जिन क्षेत्रों में मिट्टी कम उपजाऊ होती है, वहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है। भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि और मिट्टी का सीधा संबंध है। हमारे भरण-पोषण की अधिकांश सामग्री प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मिट्टी से ही मिलती है।

उदाहरण के लिए उत्तरी मैदान, पूर्व तटीय मैदान, पश्चिम तटीय मैदान, डेल्टाई मैदान एवं घाटी प्रदेश सघन आबादी वाले हैं। यदि इन प्रदेशों का भी अवलोकन करें तो स्पष्ट होता है कि प्रत्येक प्रदेश में जनसंख्या का वितरण संभव नहीं है। उत्तरी मैदान में जनसंख्या पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। हरियाणा राज्य पश्चिमी बंगाल की तुलना में कम सघन है। पश्चिमी बंगाल की मृदा बहुत उर्वरक है। पर्वतीय (UPBoardSolutions.com) प्रदेश में मिट्टी की परत पतली होती है। इन क्षेत्रों में अपेक्षाकृत मिट्टी की परत मोटी और उपजाऊ होती है। अतः घाटी प्रदेशों में पर्वतीय प्रदेशों से अधिक सघन जनसंख्या पाई जाती है।

प्रश्न 7.

भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय बताइए।

उत्तर:

भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि को जन्मदर कम करके ही रोका जा सकता है। जन्मदर को निम्न उपायों के माध्यम से कम किया जा सकता है-

- गर्भधारण से लेकर प्रजनन प्रक्रिया से जुड़ी अनेकानेक समस्याओं का ज्ञान होने के कारण शिक्षित महिलाओं की जीवन प्रत्याशा अधिक होती है। वह अपने और अपने बच्चे के स्वास्थ्य के प्रति अधिक सजग होती है।

- शिक्षित महिलाओं की दृष्टि व्यापक होती है, उनकी सोच राष्ट्रीय स्तर की होने के कारण बड़े परिवार को राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ मानती हैं।

- भारत में दो बच्चों के परिवार को राष्ट्रीय आदर्श माना गया है, उसकी दृढ़ता से पालन कराया जाए।

- भारतीय संविधान में निर्धारित शादी की न्यूनतम आयु लड़कियों की 18 तथा लड़कों की 21 वर्ष को व्यावहारिक रूप दिया जाए।

- स्त्री शिक्षा पर अधिक बल दिया जाए।

- दो या इससे कम बच्चों वाले माता-पिता को सरकारी नियुक्तियों एवं पदोन्नतियों में प्राथमिकता दी जाए। साथ ही विशेष वेतन-वृद्धि का प्रावधान हो।

- परिवार कल्याण सुविधाओं का देशभर में विस्तार किया जाए।

प्रश्न 8.

भारत के आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों का विकास आवश्यक क्यों है?

उत्तर:

- प्राकृतिक संसाधनों को संपत्ति में तभी बदला जा सकता है, जब लोगों की गुणवत्ता या उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाए।

- देश की प्राकृतिक संपदा के पूर्ण विकास के लिए पर्याप्त संख्या, आवश्यक तकनीकी ज्ञान, पूँजी तथा लोगों का कुशल, क्रियाशील, परिश्रमी व ईमानदार होना आवश्यक है।

- अच्छे स्वास्थ्य एवं सुविधाओं की सुलभता भी प्राकृतिक संपदा के विकास पर निर्भर है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि देश के आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक तथा मानव दोनों ही संपदाओं का विकास साथ-साथ होना चाहिए।

- किसी देश का आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधनों और मानवीय संसाधनों पर निर्भर करता है। किसी एक के अभाव में विकास की कल्पना नहीं की जा सकती।

- प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों की विपुलता व संपन्नता, आर्थिक प्रगति की गति तेज करती है।

- मानव संसाधनों द्वारा ही प्राकृतिक संपदा को अधिकाधिक मात्रा में उपयोगी वस्तुओं में बदलकर, बड़े पैमाने पर संपदा प्राप्त की जाती है।

प्रश्न 9.

जनसंख्या का गाँवों से नगरों की ओर पलायन क्यों हो रहा है?

उत्तर:

गाँवों से नगरों की ओर जनसंख्या का तेजी से पलायन निम्न कारणों से हो रहा है-

- गाँवों में सार्वजनिक सुविधाओं का अभाव – शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन आदि का गाँवों में अभाव है। नगरों में इन सुविधाओं को बराबर आकर्षण है।

- गाँवों में रोजगार के अवसरों का अभाव – गाँवों में शिक्षित और अशिक्षित युवकों के लिए रोजगार के साधनों की कमी है। शिक्षित और प्रशिक्षित युवकों के लिए गाँवों में रोजगार का और भी अभाव है। फलतः रोजगार की तलाश में गाँवों से नगरों की ओर पलायन की (UPBoardSolutions.com) स्वाभाविक प्रक्रिया बन गई है। नगरों में रोजगार मिलने के बाद उनकी आश्रित संख्या भी नगरों में आकर बस जाती है।

- अलाभकारी जोतों का बढ़ना – छोटे और सीमांत किसान की पैतृक जोतों के बँटवारे होते रहने से उनका छिटका होना तथा भूमि का छोटा टुकड़ा हिस्से में आना, जोत को अलाभकारी बना देता है। अंततः छोटा किसान अपनी भूमि को बेचने के लिए विवश हो जाता है और काम-धंधे की तलाश में वह शहर की ओर चल पड़ता है।

![]()

प्रश्न 10.

जन्म-दर की तुलना में मृत्यु-दर में अधिक कमी का कारण क्या है?

उत्तर:

भारत में जन्म-दर एवं मृत्यु-दर दोनों ही निरंतर घट रही हैं। यह देश के विकास का प्रतीक है। लेकिन इन दोनों के घटने की दर में अंतर है। मृत्यु-दर तो तेजी से नीचे आयी है, लेकिन जन्म-दर में ह्रास मंद गति से हो रहा है। जन्म-दर की तुलना में मृत्यु-दर में अधिक कमी के निम्न कारण हैं-

- देश में मलेरिया, हैजा, चेचक, प्लेग जैसी महामारियों को अब नियंत्रित कर लिया गया है। नई और प्रभावशाली ओषधियों का निर्माण व उपयोग किया जा रहा है।

- देशभर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के अधिक प्रसार के कारण वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जन्म पर प्रत्येक बच्चे की जीवन-प्रत्याशी बढ़कर 64 वर्ष हो गई है, जो इस शताब्दी के प्रारंभ में केवल 27 वर्ष थी।

- मृत्यु-दर का तेजी से घटने का मुख्य कारण स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार रहा है।

- शिक्षा के प्रसार ने भी मृत्युदर को कम करने में सहायता की है क्योंकि शिक्षित व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरुक रहते हैं।

प्रश्न 11.

जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? इसे कैसे मापा जाता है?

उत्तर:

जनसंख्या वृद्धि से तात्पर्य किसी क्षेत्र में निश्चित अवधि के दौरान स्हने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। ऐसे परिवर्तन को दो तरीके से व्यक्त किया जा सकता है-

- प्रतिवर्ष प्रतिशत वृद्धि के रूप में,

- सापेक्ष वृद्धि के रूप में।

प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बढ़ी जनसंख्या, केवल संख्या में वृद्धि का परिणाम है। इसकी गणना बाद की जनसंख्या में से पहले की जनसंख्या को साधारण रूप से घटाकर की जाती है। जनसंख्या वृद्धि की दर अथवा गति का अध्ययन प्रतिशत प्रतिवर्ष में किया जाता है। इसे वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है। जैसे-10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर का अर्थ है कि किसी वर्ष के दौरान प्रत्येक 100 लोगों की मूल जनसंख्या में 10 लोगों की वृद्धि हुई।

प्रश्न 12.

किसी देश की जनसंख्या की तीन प्रमुख श्रेणियों का वर्णन कीजिए। इनमें से कौन-सा समूह पराश्रित है?

उत्तर:

आयु संरचना किसी भी देश की जनसंख्या की मूलभूत विशेषता होती है। जनसंख्या की आयु संरचना से आशय किसी देश में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों से है। किसी भी देश की जनसंख्या को सामान्यतः तीन विस्तृत श्रेणियों में बांटा जा सकता है-

- बच्चे (सामान्यतः 15 वर्ष से कम आयु वाले)-ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते हैं तथा इनको भोजन, वस्त्र एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएँ उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है।

- वयस्क (15 वर्ष से 59 वर्ष)-ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील तथा जैविक रूप से प्रजननशील होते हैं। यह जनसंख्या का कार्यशील वर्ग है।

- वृद्ध ( 59 वर्ष से अधिक)-ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील या अवकाश प्राप्त हो सकते हैं। ये स्वैच्छिक रूप से कार्य कर सकते हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया के द्वारा इनकी नियुक्ति नहीं होती है। भारत में जनसंख्या संरचना-युवा 58.7%, वृद्ध 6.9%, बच्चे 34.4%। बच्चों तथा वृद्धों का प्रतिशत निर्भरता अनुपात को प्रभावित करता है क्योंकि ये समूह उत्पादनशील नहीं होते।

प्रश्न 13.

भारत के लिए स्वास्थ्य का स्तर आज भी चिंता का विषय है।’ स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

देश ने अनेक क्षेत्रों में प्रगति की है। स्वास्थ्य स्तर में भी महत्त्वपूर्ण सुधार हुआ, फिर भी इस सम्बन्ध में अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

असन्तोषजनक स्वास्थ्य परिस्थितियों के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं-

- शुद्ध पीने का पानी तथा मूल स्वास्थ्य रक्षा सुविधाएँ ग्रामीण जनसंख्या के केवल एक-तिहाई लोगों को उपलब्ध हैं।

- प्रति व्यक्ति कैलोरी की खपत अनुशंसित स्तर से काफी कम है तथा हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग कुपोषण से प्रभावित है।

![]()

प्रश्न 14.

क्या स्त्रियों को अच्छी शिक्षा देकर जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है?

उत्तर:

विश्व के विकसित देशों में अशिक्षा को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। शिक्षा का स्तर बढ़ने से स्त्री-पुरुष अनुपात एवं सन्तानोत्पत्ति को नियंत्रित करने में सहायता मिली है। विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि एक प्रतिशत से भी कम है बल्कि कुछ देशों में यह ऋणात्मक हो गयी है। यह स्थापित तथ्य है कि स्त्रियों को शिक्षित एवं जागरूक करके जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है।

इसके लिए निम्न प्रयास किए जा सकते है-

- अच्छी शिक्षा पाने के लिए एक लंबी अवधि की आवश्यकता पड़ती है। अतः शिक्षित लड़कियों की अधिक उम्र में जाकर शादी होती है। तब तक परिवार-दायित्व का ज्ञान आसानी से हो जाता है।

- शिक्षित स्त्रियों को रोजगार मिल जाता है। रोजगार प्राप्त महिलाएँ अधिक बच्चे की अच्छी देख-रेख करने में अपने को असमर्थ पाती हैं।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

केरल में जनसंख्या की स्थिति देश के अन्य राज्यों से किस प्रकार भिन्न है? स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

जनसंख्या के विभिन्न पक्षों-घनत्व, स्त्री-पुरुष अनुपात, क्रियाशीलता, साक्षरता, जीवन-प्रत्याशी आदि पर विचार करने पर यह स्पष्ट है कि केरल की जनसंख्या की प्रवृत्ति देश के अन्य राज्यों से निम्न कारणों से भिन्न है-

(1) जीवन – प्रत्याशा सार्वजनिक चिकित्सा सुविधाओं एवं शिक्षा में विस्तार के कारण जीवन-प्रत्याशा में वृद्धि हुई है। भारत में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की जीवन-प्रत्याशा कम रही है। परंतु अब इस प्रवृत्ति में परिवर्तन आ गया है। अतः स्त्रियों की जीवन-प्रत्याशा पुरुषों की अपेक्षा (UPBoardSolutions.com) कुछ अधिक है। जन्म के समय स्त्रियों की औसत जीवनप्रत्याशा 67.7 वर्ष तथा पुरुषों की औसत जीवन-प्रत्याशा 64.6 वर्ष थी। केरल में जीवन-प्रत्याशा अधिक है। यहाँ स्त्रियों की जीवन-प्रत्याशा 72% तथा पुरुषों की 71% है।

(2) क्रियाशीलता – भारत में बड़ी जनसंख्या आश्रितों की है। एक-तिहाई क्रियाशील जनसंख्या पर दो-तिहाई आश्रित जनसंख्या का दबाव है। सामान्यतः क्रियाशील जनसंख्या का अधिक अनुपात दुर्गम क्षेत्रों अथवा विकसित क्षेत्रों में पाया जाता है। इस दृष्टि से केरल विकसित क्षेत्रों में आता है। यहाँ अर्जक जनसंख्या का अनुपात देश के औसत अनुपात से लगभग डेढ़ गुना अधिक है।

(3) साक्षरता – मानवीय संसाधनों के विकास में शिक्षा का भारी महत्त्व है। सन् 2011 में साक्षरता का प्रतिशत 73 रहा है। मनुष्य का दीर्घ आयु होना साक्षरता का सबसे महत्त्वपूर्ण कारक है। साक्षरता से क्रियाशील जनसंख्या का अनुपात बढ़ता है। केरल राज्य साक्षरता में सबसे आगे है। यहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार 94% साक्षरता पाई गई है।

(4) घनत्व – केरल में जनघनत्व (पश्चिम बंगाल को छोड़कर) सबसे अधिक है। यहाँ भारत के औसत जनघनत्व से लगभग तीन गुना जनघनत्व पाया जाता है। केरल में जनसंख्या का घनत्व 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। केरल में अधिक वर्षा तथा वर्षा की अवधि भी अधिक होने के कारण वर्ष में दो-तीन फसलें उगाई जाती हैं।

यहाँ के पाश्च जलों एवं तटवर्ती सागरों में भारी मात्रा में मछली पकड़ी जाती है, जिससे सघन जनसंख्या की खाद्य-आपूर्ति हो जाती है। स्त्री-पुरुष अनुपात-स्त्री-पुरुष गृहस्थ जीवन की गाड़ी के दो पहिए हैं। एक पहिए के कमजोर या उसके न होने पर गाड़ी का सही चलना संभव नहीं। संसार के (UPBoardSolutions.com) प्रत्येक सभ्य समाज में स्त्री और पुरुषों की संख्या में समानता है। हमारे देश के अनेक क्षेत्रों में स्त्री-पुरुष अनुपात में बहुत अंतर मिलता है। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति हजार पुरुषों पर 943 स्त्रियाँ थीं।

केरल ही एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या अधिक है। यहाँ स्त्री-पुरुष अनुपात 1084 :1000 हैं। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि केरल एक सघन आबाद क्षेत्र होते हुए भी मानवीय संपदा का अधिक विस्तार कर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है। यहाँ के लोग परिश्रमी एवं संघर्षशील हैं, ये लोग अपनी कर्तव्यनिष्ठा के आधार पर उपलब्ध प्राकृतिक संपदा का भरपूर उपयोग करते हैं।

प्रश्न 2.

भारत के महानगरों में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या चिंता का विषय क्यों बन गई है? इससे उत्पन्न परिणामों को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

वर्ष 2011 में भारत की नगरीय जनसंख्या बढ़कर 37.7 करोड़ हो गयी है, यह कुल जनसंख्या का 27.78 प्रतिशतॆ है। भारत की नगरीय जनसंख्या का 65% प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करता है। भारत की एक तिहाई से भी अधिक जनसंख्या केवल 35 महानगरों में निवास करती है। यह एक चिंता का विषय है। नगरीकरण विकास का प्रतीक है। परंतु महानगरों में तीव्रता से बढ़ती जनसंख्या न केवल (UPBoardSolutions.com) महानगरों में समस्या खड़ी कर रही है, अपितु ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। नगरों में जनसंख्या के तेजी से बढ़ने के कारण, इनके वर्तमान संसाधनों तथा उपलब्ध जन सुविधाओं पर भारी दबाव पड़ रहा है। कभी-कभी तो यहाँ लोगों को आवश्यक सुविधाएँ भी नहीं मिल पातीं।

महानगरों की तेजी से बढ़ती जनसंख्या के प्रमुख परिणाम इस प्रकार हैं-

(1) लिंग-अनुपात का असन्तुलित होना – रोजगार की तलाश में पहले पुरुष वर्ग नगरों की ओर जाता है। फलतः नगरों में लिंग अनुपात में बहुत अंतर पाया जाता है। इस विषम अनुपात से अनेक सामाजिक कुरीतियाँ एवं बुरी आदतें पड़ जाती हैं, जिससे सामाजिक और आर्थिक स्थिति और भी बिगड़ जाती है।

(2) आवास की समस्या – महानगरों की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने के कारण आवास की बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। अधिकतर लोग तंग, अँधेरे तथा दूषित वातावरण में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आवास की समस्या मजदूर वर्ग में तो और भी गंभीर है। झुग्गी-झोपड़ियों में और खुले आकाश के नीचे लोग अपनी रातें बिता रहे हैं।

(3) रोजगार की समस्या – रोजगार पाने के लिए गाँवों से लोग नगरों में आ रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में रोजगार के साधन नहीं बढ़ रहे हैं। अतः नगरों में रोजगार की समस्या बढ़ रही है। भिखारियों की संख्या बढ़ रही है। चोर-गिरहकटों की संख्या बढ़ रही है। लूट-पाट के मामले बढ़ रहे हैं। उपर्युक्त समस्याओं के अतिरिक्त अति नगरीकरण के कारण नगरों में पेयजल की समस्या, सफाई एवं स्वास्थ्य की (UPBoardSolutions.com) समस्या, वायु प्रदूषण की समस्या, ध्वनि प्रदूषण की समस्या, शिक्षा की समस्या, आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि की समस्या तथा परिवहन की समस्या नगरों से जुड़ गयी है।

प्रश्न 3.

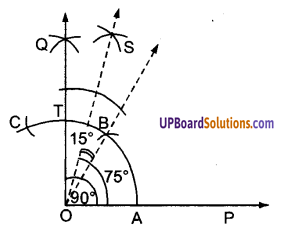

भारत में जनसंख्या घनत्व के वितरण पर प्रकाश डालिए।

उत्तर:

भारत में जनसंख्या का वितरण असमान है। साथ ही भारत विश्व की घनी आबादी वाले देशों में से एक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। जहाँ बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है, वहीं अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है।

पर्वतीय क्षेत्र तथा प्रतिकूल जलवायवी अवस्थाएँ इन क्षेत्रों की विरल जनसंख्या के लिए उत्तरदायी हैं। असोम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है। पहाड़ी, कटे-छैटे एवं पथरीले भूभाग, मध्यम से कम वर्षा, छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों के जनसंख्या (UPBoardSolutions.com) घनत्व को प्रभावित करती है। उत्तर मैदानी भाग एवं दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी पायी जाती है तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है।

![]()

प्रश्न 4.

व्यावसायिक संरचना का अर्थ स्पष्ट कीजिए। विभिन्न व्यवसायों का वर्गीकरण कीजिए।

उत्तर:

जनसंख्या के वितरण को विभिन्न व्यवसायों के आधार पर वर्गीकृत करना व्यावसायिक ढाँचा कहलाता है। भारत में बड़े पैमाने पर व्यावसायिक विविधता विद्यमान है।

व्यवसायों को प्रायः प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक श्रेणियों में बाँटा गया है जिसका विवरण इस प्रकार है-

- प्राथमिक क्रियाकलापों में कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण एवं मछली पालन तथा खनन आदि क्रियाएँ शामिल हैं।

- द्वितीयक क्रियाकलापों में उत्पादन करने वाले उद्योग, भवन एवं निर्माण कार्य आते हैं।

- तृतीयक क्रियाकलापों में परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन तथा सेवाएँ शामिल हैं।

भाग्त में कुल जनसंख्या का 64 प्रतिशत भाग केवल कृषि कार्य करता है। द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की संख्या का अनुपात क्रमशः 13 तथा 20 प्रतिशत है। वर्तमान समय में बढ़ते हुए औद्योगीकरण एवं शहरीकरण में वृद्धि होने के कारण द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में व्यावसायिक परिवर्तन हुआ है।

प्रश्न 5.

बढ़ती हुई जनसंख्या के दुष्प्रभावों को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

बढ़ती हुई जनसंख्या के दुष्प्रभाव निम्नलिखित हैं-

(i) बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण – देश की जनसंख्या बढ़ने से विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार का प्रदूषण बढ़ रहा है जो भयंकर खतरे का संकेत दे रहा है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। वनस्पति व प्राणी जगत के ह्रास (UPBoardSolutions.com) के कारण पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है। प्रदूषण की रोक-थाम के साथ-साथ बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाई जाए।

(ii) खनिज संपदा का ह्रास – खनिज संपदा की मात्रा निश्चित है, उसे बढ़ाया नहीं जा सकता। एक बार उसका उपभोग, उतनी ही मात्रा को कम कर देता है। जनसंख्या बढ़ने से खनन काम तेजी से बढ़ रहा है। अतः खनिजों के शीघ्र ही समाप्त होने की समस्या पैदा हो गई है। आवश्यकता इस बात की है कि खनिजों का उपभोग कम किया जाए, पूरक वस्तुओं का विकास किया जाए तथा उनके संरक्षण की विधियाँ अपनाई जाएँ।

(iii) मिट्टी की उर्वरा शक्ति में कमी – भारत में प्राचीनकाल से खेती होते रहने से मृदा की उपजाऊपन की क्षमता कम हो गई है। इधर जनसंख्या के बढ़ने से वर्ष में 2-3 फसलें लेना भी आवश्यक है। यह सिंचाई के साधनों के विस्तार तथा रासायनिक उर्वरकों के भरपूर उपयोग से भी संभव है। ऐसा करने पर मृदा में क्षारीय तत्त्वों का बढ़ना तथा भूमि का जलाक्रान्त होना स्वाभाविक है। इससे मृदा का उपजाऊपन कम हो जाता है और कहीं-कहीं तो मृदा की समाप्ति भी देखी गई है। अतः इस समस्या के निदान के लिए रासायनिक खादों का वैज्ञानिक उपयोग तथा मृदा सर्वेक्षण की आवश्यकता है।

(iv) वनों का तेजी से ह्रास – पेट की भूख मिटाने के लिए कृषि का विकास और विस्तार आवश्यक हो जाता है। खाद्यान्नों की माँग को पूरा करने के लिए वनों को साफ करके खेतों में बदला गया है। फलतः देश में 21 प्रतिशत से भी कम भू-भाग पर वनों का विस्तार रह गया। वनों की कमी से वर्षा से (UPBoardSolutions.com) कभी बाढ़ों का आना, मृदा का अपरदन होना तथा बहुमूल्य वन संपदा के न मिलने से समस्याएँ उठ खड़ी हुई हैं। अतः वनों के विस्तार एवं वृक्षारोपण पर अधिक बल देने की आवश्यकता है।

(v) चरागाह भूमि की कमी – भारत में पशु संपदा संसार में सर्वाधिक है। चरागाह भूमि घटते-घटते केवल 4% रह गई। फलतः पशुओं से अपेक्षित उत्पाद नहीं मिल पाते हैं। वनीय भूमि का पशुचारण के लिए उपयोग किया जा रहा है। इससे समस्या का निदान नहीं, अपितु दूसरे प्रकार की समस्या और उठ खड़ी होती है। अतः योजनाबद्ध तरीकों से चरागाह भूमि का विस्तार कर पशुपालन को सुव्यवस्थित व सुदृढ़ किया जाए।

(vi) कृषि योग्य भूमि का घटना – जनसंख्या के बढ़ने से पैतृक कृषि भूमि का बँटवारा निरंतर होता चला आ रहा है। फलतः कृषि योग्य भूमि का प्रति व्यक्ति अनुपात घटकर 0.29 हेक्टेयर रह गया है। इस समस्या का एक ही हल है कि जनसंख्या की वृद्धि पर नियंत्रण किया जाए।

प्रश्न 6.

भारत के सबसे अधिक तथा सबसे कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों का जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों को ध्यान में रखते हुए विवरण दीजिए।

उत्तर:

भारत में जनसंख्या का वितरण असमान है। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ है और जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लेकिन दिल्ली में तो घनत्व 11320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है तो अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। उदाहरण के लिए पश्चिमी बंगाल, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु में घनत्व 401 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी तक है। कुछ संघ राज्यों जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, (UPBoardSolutions.com) लक्षद्वीप तथा पांडिचेरी में 2547 से 11320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक है। कहीं दूसरे राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय, नगालैण्ड, सिक्किम, मणिपुर आदि में घनत्व 17 से लेकर 128 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी ही है।

इस असमान वितरण के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं-

(i) औद्योगिक विकास – देश के जिन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास अधिक हुआ है, वहाँ रोजगार के अवसर तथा अन्य सुविधाएँ बढ़ जाती हैं। अतः इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व बढ़ जाता है। इसके विपरीत जिन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास कम हुआ है, वहाँ जनसंख्या का घनत्व कम है।

(ii) प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता – संसाधनों से संपन्न क्षेत्र जनसंख्या को आकर्षित करते हैं। जल, मृदा, खनिज, वन आदि देश की बहुमूल्य प्राकृतिक संपदा है। इसके लिए जनशक्ति चाहिए। दामोदर घाटी खनिज संपदा से संपन्न है। फलतः वहाँ अधिक जनसंख्या पाई जाती है। उपजाऊ मृदा क्षेत्र सघन आबाद हैं। डेल्टाई-क्षेत्र देश के सघनतम जनसंख्या वाले हैं।

(iii) यातायात की सुविधाओं का विकास – जिन क्षेत्रों में नदियों, नहरों, सड़कों व रेल मार्गों का जाल है, वहाँ आवश्यक वस्तुएँ आसानी से उपलब्ध होती हैं। लोग काम के केंद्रों पर आसानी से आ-जा सकते हैं। परिवहन के साधनों के विकास से मैदानी भागों में अधिक जनसंख्या पाई जाती है।

पर्वतीय, मरुस्थलीय तथा वनीय क्षेत्रों में यातायात के साधनों की कमी के कारण विरल आबाद है।

(iv) स्थल का स्वरूप – भारत में पर्वत, पठार एवं मैदान तीनों ही स्थलाकृतियाँ विस्तृत क्षेत्र में फैली हैं। देश की अधिकांश जनसंख्या मैदानी भागों में रहती है, क्योंकि मैदानी भाग में कृषि करना आसान व लाभदायक है, जिससे अधिक लोगों का जीवन निर्वाह होता है। मैदानों में जनसंख्या के वितरण में भी असमानता है। अधिक उपजाऊ मैदानी भागों में अधिक सघन जनसंख्या पाई जाती है।

(v) जलवायु – अधिक गर्म व शुष्क भागों में जनसंख्या कम पाई जाती है। अधिक ठंडे प्रदेश भी विरल जनसंख्या वाले हैं। राजस्थान का पश्चिमी भाग तथा हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है। देश के समजलवायु वाले क्षेत्रों तथा उष्ण आई भागों में सघन जनसंख्या (UPBoardSolutions.com) पाई जाती है। पश्चिमी बंगाल और केरल क्रमशः सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं।

![]()

प्रश्न 7.

भारतीय जनसंख्या से संबंधित पाँच समस्याएँ नीचे दी गई हैं। प्रत्येक समस्या का एक दुष्परिणाम और प्रत्येक समस्या का एक व्यवहारिक समाधान लिखो।

- उच्च जनघनत्व

- असंतुलित लिंग-अनुपात

- सभी को स्वास्थ्य-सुविधाओं को अभाव

- बढ़ती जनसंख्या के कारण पर्यावरण संबंधी समस्या

- स्त्रियों की आर्थिक भागीदारी।

उत्तर:

1. जनघनत्व

- दुष्परिणाम : जनघनत्व से प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक दबाव पड़ता है तथा पर्यावरण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गयी है।

- समाधान : नए उद्योगों की स्थापना करके रोजगार के नए अवसरों का सृजन करना होगा। अधिक जन-घनत्व वाले क्षेत्रों से कम जनघनत्व वाले क्षेत्रों की ओर उद्योगों तथा कार्यालयों को स्थानान्तरित करना होगा।

2. असंतुलित लिंग-अनुपात

- दुष्परिणाम : स्त्रियों के प्रति दुर्व्यवहार तथा समाज में स्त्रियों के प्रति प्रतिकूल दृष्टिकोण।

- समाधान : स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार करके उनके हितों की रक्षा करना।

3. सभी को स्वास्थ्य-सुविधाओं का अभाव

- दुष्परिणाम : प्रति व्यक्ति समुचित स्वास्थ्य-सुविधाओं के न मिलने के कारण स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव।

- समाधान : स्त्री-बच्चों सहित सबके लिए एकीकृत स्वास्थ्य सुविधाएँ मुहैया कराना।

4. बढ़ती जनसंख्या के कारण पर्यावरण संबंधी समस्या

- दुष्परिणाम : वायु जल तथा ध्वनि प्रदूषण की समस्या।

- समाधान : पर्यावरण के संरक्षण के लिए लोगों में जागृति उत्पन्न करना।

5. स्त्रियों की आर्थिक भागीदारी

- दुष्परिणाम : स्त्रियों में आर्थिक भागीदारी का बहुत कम होना।

- समाधान : शिक्षा के अवसर प्रदान करके स्त्रियों की आर्थिक भागीदारी बढ़ाना।

Hope given UP Board Solutions for Class 9 Social Science Geography Chapter 6 are helpful to complete your homework.

If you have any doubts, please comment below. UP Board Solutions try to provide online tutoring for you.