UP Board Solutions for Class 9 Home Science Chapter 7 पर्यावरण-प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव

These Solutions are part of UP Board Solutions for Class 9 Home Science . Here we have given UP Board Solutions for Class 10 Home Science Chapter 7 पर्यावरण-प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव.

विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1:

पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा निर्धारित कीजिए तथा पर्यावरण के विभिन्न वर्गों का सामान्य परिचय दीजिए।

उत्तर:

पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा

मनुष्य ही क्या प्रत्येक प्राणी एवं वनस्पति जगत् भी पर्यावरण से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है तथा ये सभी अपने पर्यावरण से प्रभावित भी होते हैं। पर्यावरण की अवधारणा को स्पष्ट करने से पूर्व पर्यावरण के शाब्दिक अर्थ को स्पष्ट करना आवश्यक है।

पर्यावरण शब्द दो शब्दों अर्थात् ‘परि’ तथा ‘आवरण’ के संयोग या मेल से बना है।‘परि’ का अर्थ है चारों ओर’ तथा ‘आवरण’ का अर्थ है ‘घेरा’। इस प्रकार पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ हुआ चारों ओर का घेरा’। इस प्रकारे व्यक्ति के सन्दर्भ में कहा जा सकता है कि व्यक्ति केचारों ओर जो प्राकृतिक और अन्य सभी प्रकार की शक्तियाँ और परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, इनके प्रभावी रूप को ही पर्यावरण कहा जाता है। पर्यावरण का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है। पर्यावरण इन समस्त शक्तियों, वस्तुओं और दशाओं का योग है जो मानव को चारों (UPBoardSolutions.com) ओर से आवृत किए हुए हैं। मानव से लेकर वनस्पति तथा सूक्ष्म जीव तक सभी पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं। पर्यावरण उन सभी बाह्य दशाओं एवं प्रभावों का योग है जो जीव के कार्य-कलापों एवं जीवन को प्रभावित करता है। मानव-जीवन पर्यावरण से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है। पर्यावरण के शाब्दिक अर्थ एवं सामान्य परिचय को जान लेने के उपरान्त इस अवधारणा की व्यवस्थित परिभाषा प्रस्तुत करनी भी आवश्यक है। कुछ मुख्य समाज वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं

(i) जिस्बर्ट द्वारा परिभाषा:

जिस्बर्ट के अनुसार पर्यावरण से आशय उन समस्त कारकों से है। जो किसी व्यक्ति या जीव को चारों ओर से घेरे रहते हैं तथा प्रभावित करते हैं। उनके शब्दों में, “पर्यावरण वह कुछ भी है जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है।” जिस्बर्ट की मान्यता है कि जीव अपने पर्यावरण के प्रभाव से बच नहीं सकता।

(ii) रॉस द्वारा परिभाषा:

रॉस ने पर्यावरण के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए एक संक्षिप्त परिभाषा इन शब्दों में प्रस्तुत की है, पर्यावरण हमें प्रभावित करने वाली कोई भी बाहरी शक्ति है।”

उपर्युक्त विवरण द्वारा पर्यावरण का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि व्यक्ति के सन्दर्भ में स्वयं व्यक्ति को छोड़कर इस जगत् में जो कुछ भी है वह सब कुछ सम्मिलित रूप से व्यक्ति का पर्यावरण है।

पर्यावरण का वर्गीकरण

पर्यावरण के अर्थ एवं परिभाषा सम्बन्धी विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि पर्यावरण की धारणा अपने आप में एक विस्तृत अवधारणा है। इस स्थिति में पर्यावरण के व्यवस्थित अध्ययन के लिए पर्यावरण का समुचित वर्गीकरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। सम्पूर्ण पर्यावरण को मुख्य रूप से निम्नलिखित तीन वर्गों में बाँटा जा सकता है

(1) प्राकृतिक अथवा भौगोलिक पर्यावरण:

प्राकृतिक अथवा भौगोलिक पर्यावरण के अन्तर्गत समस्त प्राकृतिक शक्तियों एवं कारकों को सम्मिलित किया जाता है। पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, वनस्पति जगत् तथा जीव-जन्तु तो प्राकृतिक पर्यावरण के घटक ही हैं। इनके अतिरिक्त प्राकृतिक शक्तियों एवं घटनाओं को भी प्राकृतिक (UPBoardSolutions.com) पर्यावरण ही माना जाएगा। सामान्य रूप से कहा जा सकता है। कि प्राकृतिक पर्यावरण न तो मनुष्य द्वारा निर्मित है और न ही यह मनुष्य द्वारा नियन्त्रित ही है। प्राकृतिक . अथवा भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव मनुष्य के जीवन के सभी पक्षों पर पड़ता है।

(2) सामाजिक पर्यावरण:

सामाजिक पर्यावरण भी पर्यावरण का एक रूप या पक्ष है। सम्पूर्ण सामाजिक ढाँचा ही सामाजिक पर्यावरण कहलाता है। इसे सामाजिक सम्बन्धों का पर्यावरण भी कहा जा सकता है। परिवार, पड़ोस, खेल के साथी, समाज, समुदाय, विद्यालय आदि सभी सामाजिक पर्यावरण के ही घटक हैं। सामाजिक पर्यावरण भी व्यक्ति को गम्भीर रूप से प्रभावित करता है, परन्तु यह सत्य है। कि व्यक्ति सामाजिक पर्यावरण के निर्माण एवं विकास में अपना योगदान प्रदान करता है।

(3) सांस्कृतिक पर्यावरण:

पर्यावरण का एक रूप या पक्ष सांस्कृतिक पर्यावरण भी है। सांस्कृतिक पर्यावरण प्रकृति-प्रदत्त नहीं है, बल्कि इसका निर्माण स्वयं मनुष्य ने ही किया है। वास्तव में मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुओं का समग्र रूप तथा परिवेश सांस्कृतिक पर्यावरण कहलाता है। सांस्कृतिक पर्यावरण भौतिक तथा अभौतिक (UPBoardSolutions.com) दो प्रकार का होता है। सभी प्रकार के मानव-निर्मित उपकरण एवं साधन सांस्कृतिक पर्यावरण के भौतिक पक्ष में सम्मिलित हैं। इससे भिन्न मनुष्य द्वारा विकसित किए गए मूल्य, संस्कृति, धर्म, भाषा, रूढ़ियाँ, परम्पराएँ आदि सम्मिलित रूप से सांस्कृतिक पर्यावरण के अभौतिक पक्ष का निर्माण करते हैं।

![]()

प्रश्न 2:

पर्यावरण-प्रदूषण से आप क्या समझती हैं? पर्यावरण-प्रदूषण के विभिन्न रूप कौन-कौन से हैं? पर्यावरण-प्रदूषण का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है?

उत्तर:

पर्यावरण-प्रदूषण को अर्थ

‘पर्यावरण’ शब्द दो शब्दों अर्थात् ‘परि’ तथा ‘आवरण’ के संयोग से बना है। ‘परि’ शब्द का अर्थ है। ‘चारों ओर’ तथा ‘आवरण’ का अर्थ है ‘ढके हुए या घेरे हुए। इस प्रकार पर्यावरण का अर्थ हुआ चारों ओर से घेरे हुए या ढके हुए। इस स्थिति में व्यक्ति का पर्यावरण वह सब कुछ कहलाएगा जो व्यक्ति को घेरे रहता है अर्थात् विश्व में व्यक्ति के अतिरिक्त जो कुछ भी है वह उसका पर्यावरण है।

पर्यावरण को अर्थ जान लेने के उपरान्त पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ स्पष्ट किया जा सकता है। पर्यावरण के प्रदूषण का सामान्य अर्थ है हमारे पर्यावरण का दूषित हो जाना। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति द्वारा हुआ है। प्रकृति द्वारा निर्मित पर्यावरण में जब किन्हीं तत्त्वों का अनुपात इस रूप में (UPBoardSolutions.com) बदलने लगता है जिसका जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका होती है तब कहा जाता है कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। उदाहरण के लिए–यदि पर्यावरण के मुख्य भाग वायु में ऑक्सीजन के स्थान पर अन्य विषैली गैसों का अनुपात बढ़ जाए तो कहा जाएगा कि वायु-प्रदूषण हो गया है। इसी प्रकार पर्यावरण के किसी भी भाग के दूषित हो जाने को पर्यावरण-प्रदूषण कहा जाएगा।

पर्यावरण-प्रदूषण के मुख्य रूप

पर्यावरण के मुख्य भाग हैं-जल, वायु तथा पृथ्वी। इन्हीं भागों से सम्बन्धित प्रदूषण के विभिन्न रूप हैं-वायु-प्रदूषण, जल-प्रदूषण तथा मिट्टी-प्रदूषण। प्रदूषण के इन मुख्य रूपों के साथ-साथ एक अन्य रूप भी उल्लेखनीय है तथा वह है ध्वनि-प्रदूषण।

पर्यावरण-प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव

पर्यावरण-प्रदूषण वर्तमान युग की एक गम्भीर समस्या है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव जनजीवन के प्रत्येक पक्ष पर पड़ता है। पर्यावरण-प्रदूषण के जनजीवन पर पड़ने वाले प्रमुख प्रतिकूल प्रभावों का संक्षिप्त विवरण निम्नवर्णित है

(1) जन-स्वास्थ्य पर प्रभाव पर्यावरण:

प्रदूषण का जनजीवन पर गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण-प्रदूषण का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव जन-स्वास्थ्य पर पड़ता है। पर्यावरण-प्रदूषण से अनेक साधारण तथा गम्भीर रोग फैलते हैं। इन रोगों के शिकार होकर असंख्य व्यक्ति अपना स्वास्थ्य आँवा बैठते हैं तथा अनेक व्यक्तियों की तो मृत्यु हो जाती है।

(2) व्यक्तिगत कार्यक्षमता पर प्रभाव:

पर्यावरण प्रदूषण का प्रतिकूल प्रभाव जन-सामान्य की कार्यक्षमता पर भी पड़ता है। वास्तव में, प्रदूषित पर्यावरण में निरन्तर रहने से व्यक्ति की शारीरिक चुस्ती घट जाती है तथा वह आलस्य का शिकार रहता है। इन परिस्थितियों में व्यक्ति की कार्यक्षमता निश्चित रूप से घट जाती है। प्रदूषित पर्यावरण में रहने पर व्यक्ति की कार्य-कुशलता भी घट जाती है। वह कार्यों में अधिक त्रुटियाँ करता है तथा उसकी उत्पादन-दर भी घट जाती है।

(3) आर्थिक जीवन पर प्रभाव:

पर्यावरण-प्रदूषण का प्रतिकूल प्रभाव जन-सामान्य की आर्थिक, स्थिति तथा आर्थिक जीवन पर भी पड़ता है। वास्तव में, निरन्तर अस्वस्थ रहने से व्यक्ति सुस्त हो जाता है। तथा उसकी कार्यक्षमता घट जाती है। इस स्थिति में व्यक्ति न तो पर्याप्त परिश्रम कर पाता है और न ही समुचित उत्पादन ही कर (UPBoardSolutions.com) पाता है। इन परिस्थितियों में व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है तथा वह निर्धनता का शिकार हो जाता है। निर्धनता अपने आप में अभिशाप है। निर्धन व्यक्ति न तो पोषक आहार ग्रहण कर सकता है और न ही अस्वस्थ होने पर उपचार ही करवा पाता है। इस प्रकार वह क्रमशः परेशानियों से घिरता जाता है।

प्रश्न 3:

वायु किस प्रकार दूषित होती है? उसे शुद्ध करने के प्राकृतिक साधन कौन-कौन से हैं?

या

वायु-प्रदूषण के कारण तथा प्रदूषण को रोकने के उपाय बताइए।

उत्तर:

वायु-प्रदूषण अथवा वायु के दूषित होने के कारण

शुद्ध वायु लगभग सभी जीवधारियों की मूल आवश्यकता है। सभी जीवधारी श्वसन में वायु के प्राणदायी भाग (ऑक्सीजन) का उपभोग कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, जिसकी मात्रा वायुमण्डल में निरन्तर बढ़ती जा रही है। हरे पौधे इसको एकमात्र अपवाद हैं, क्योंकि ये प्रकाश-संश्लेषण (UPBoardSolutions.com) की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग कर ऑक्सीजन गैस स्वतन्त्र करते हैं। तथा इस प्रकार वायुमण्डल में ऑक्सीजन की मात्रा का लगभग सन्तुलन बना रहता है। शुद्ध वायु में आवश्यक तत्त्वों के सन्तुलन को बिगाड़ने का श्रेय मानव जाति को जाता है। इस तथ्य की पुष्टि वायु के अशुद्ध होने के निम्नलिखित कारणों के अध्ययन से हो जाती है|

(1) श्वसन क्रिया द्वारा:

प्रायः सभी जीवधारी श्वसन के लिए वायुमण्डल की ऑक्सीजन पर निर्भर करते हैं। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप वायुमण्डल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत मात्रा

बढ़ती रहती है तथा ऑक्सीजन गैस की प्रतिशत मात्रा घटती रहती है।

(2) विभिन्न पदार्थों के जलने से:

ऊर्जा-प्राप्ति के लिए मनुष्य द्वारा जलाए जाने वाले ये पदार्थ हैं-लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल एवं गैस आदि। इन पदार्थों के जलने से वायुमण्डल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा दिन-प्रतिदिन घटती जा रही है तथा अनेक विषैली गैसों की मात्रा बढ़ रही है। ये विषैली गैस एवं पदार्थ हैं-कार्बन डाइऑक्साईड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, फ्लोराइड्स, (UPBoardSolutions.com) हाइड्रोकार्बन्स इत्यादि। इनके अतिरिक्त इथाइलीन, एसीटिलीन तथा प्रोपाइलीन इत्यादि भी अल्प मात्रा में स्वतन्त्र होकर वायुमण्डल में अपनी प्रतिशतता में निरन्तर वृद्धि कर रही हैं। ये सभी आने वाले समय में मानव जाति के अस्तित्व पर प्रश्न-चिह्न लगाने वाले विषैले पदार्थ हैं।

(3) वनों की अन्धाधुन्ध कटाई:

वायु के प्रदूषण को नियन्त्रित रखने में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका पेड़ों द्वारा निभाई जाती है। पेड़ पर्यावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को घटाते हैं तथा ऑक्सीजन में वृद्धि करते हैं। मनुष्य द्वारा वनों की अन्धाधुन्ध कटाई के परिणामस्वरूप यह प्राकृतिक नियम प्रभावित होने लगा है तथा परिणामस्वरूप वायु-प्रदूषण की दर में वृद्धि होने लगी है।

(4) औद्योगिक अशुद्धियों द्वारा:

औद्योगिक क्रान्ति ने जहाँ मनुष्य के जीवन में अनेक सुविधाएँ प्रदान की हैं, वहीं औद्योगिक अशुद्धियों ने वायुमण्डल को प्रदूषित किया है। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं—

(i) पोलीक्लोरीनेटेड बाइफिनाइल्स (पी० सी० बी०):

इनका उपयोग औद्योगिक विलेयकों के रूप में तथा प्लास्टिक उद्योग में होता है। जब कृत्रिम रबर से बने टायर सड़कों पर रगड़ खाते हैं, तो ये पदार्थ वायुमण्डल में मिल जाते हैं।

(ii) स्मॉग:

शोधन-कार्यशालाओं के धधकने (रिफायनरी फ्लेयर्स) से बने धुएँ एवं कोहरे के मिश्रण से स्मॉग की उत्पत्ति होती है। औद्योगिक नगरों में प्रायः इस प्रकार का वायु-प्रदूषण पाया जाता है।

(iii) क्लोरो-फ्लोरो-कार्बन:

अनेक उद्योगों में इस प्रकार के कार्बन का प्रयोग हो रहा है। असावधानियों के कारण यह वायुमण्डल में मुक्त होकर ओजोन की परत में छिद्र कर चुका है तथा इस प्रकार वायुमण्डल को हानिकारक बनाने की ओर अग्रसर है।।

(iv) परमाणु ऊर्जा:

परमाणु विस्फोटों से अनेक प्रदूषक वायुमण्डल में आते हैं।

वायु-प्रदूषण की रोकथाम के उपाय

- आवासीय बस्तियों का निर्माण सरकार द्वारा स्वीकृत मानकों के आधार पर होना चाहिए।

- घरों में ईंधन के जलने से उत्पन्न धुएँ के निष्कासन की व्यवस्था चिमनी के द्वारा होनी चाहिए, जिससे कि वह घरों में एकत्रित न हो।

- सरकार द्वारा संचालित वृक्षारोपण कार्यक्रम में हम सभी अपना योगदान दें। इसके लिए बस्ती व इसके आस-पास वृक्ष लगाने चाहिए।

- बस्ती के आस-पास रिक्त भूमि न छोड़े तथा गन्दगी न डालें। धूल व गन्दगी उड़कर वायु को दूषित कर सकती हैं।

- वाहनों के लिए पक्की सड़कें होनी चाहिए ताकि उनके चलने से धूल न उड़े।

- वाहनों के इंजन सही अवस्था में होने चाहिए, अन्यथा पेट्रोल व डीजल के अपूर्ण ज्वलन से अधिक धुआँ बनने के कारण प्रदूषण अधिक होता है। इस विषय में सरकार ने आवश्यक कदम उठाए हैं। तथा इस प्रकार के वाहन स्वामियों के लिए आर्थिक दण्ड का प्रावधान निश्चित किया है।

- विभिन्न औद्योगिक संस्थानों को नागरिक सीमा से दूर स्थित होना चाहिए। इनसे निकलने वाले धुएँ के लिए ऊँची-ऊँची चिमनियाँ हों। विभिन्न प्रदूषकों को वायुमण्डल में आने से रोकने के लिए चिमनियों में आवश्यक निस्यन्दक अथवा फिल्टर लगे होने चाहिए।

- पी० सी० बी० व क्लोरो-फ्लोरो-कार्बन जैसे पदार्थों के उपयोग को नियन्त्रित किया जाए।

वायु शुद्धिकरण के प्राकृतिक साधन

हम जानते हैं कि वायु का आदर्श संगठन पृथ्वी के सभी जीवधारियों के लिए अति आवश्यक है। अनेक (पूर्व वर्णित) कारणों से यह संगठन प्रभावित होता रहता है। संगठन के इस परिवर्तन को हम वायु-प्रदूषण कहते हैं। प्रकृति ने अनेक ऐसे साधन उत्पन्न किए हैं जो कि वायु का शुद्धिकरण कर वायु-प्रदूषण को एक सीमा तक नियन्त्रित रखते हैं। ये साधन निम्नलिखित हैं

(1) पेड़-पौधे:

विशेष रूप से हरे पेड़-पौधे वायुमण्डल से कार्बन डाइऑक्साईड लेकर सूर्य के | प्रकाश में प्रकाश-संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन निर्मित करते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस

वातावरण में मुक्त होती है। इस प्रकार हरे पेड़-पौधे वायु में कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा में यथासम्भव सन्तुलन बनाए रखते हैं।

(2) सूर्य:

सूर्य पृथ्वी के लिए ऊर्जा का अमूल्य व अमर स्रोत है। सूर्य का प्रकाश पेड़-पौधों में प्रकाश-संश्लेषण की क्रिया को सम्भव बनाता है जो कि वायुमण्डल में ऑक्सीजन मुक्त करती है। सूर्य के प्रकाश में पाई जाने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें वायु के कीटाणुओं को नष्ट करती हैं। सूर्य का ताप वायुमण्डल में जल-वाष्प की मात्रा को नियन्त्रित रखता है।

(3) वर्षा:

वर्षा को जल वायुमण्डल की अनेक अशुद्धियों (जैसे-धूल के कण, अनेक गैसें वे कीटाणु आदि) को अपने साथ बहाकर ले जाता है तथा इस प्रकार वायुमण्डल की शुद्धता में वृद्धि करता

क्रिया द्वारा पधि वायुमण्ड निम्नलिखित वायु का शुद्धि

है।

(4) ऑक्सीजन:

ऑक्सीजन वायु की अनेक अशुद्धियों को ऑक्सीकृत कर नष्ट कर देती है।

(5) ओजोन:

इसके दो महत्त्वपूर्ण कार्य हैं। यह वायु के कीटाणुओं को नष्ट करती है तथा साथ-साथ सूर्य के प्रकाश को फिल्टर कर अनावश्यक परा-बैंगनी अथवा अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी तक नहीं आने देती।

(6) विसरण:

विसरण प्रायः सभी पदार्थों का प्राकृतिक गुण है। गैसों में विसरण सर्वाधिक पाया जाता है, जिससे गैसें अधिक सान्द्रता वाले क्षेत्र से कम सान्द्रता वाले क्षेत्रों की ओर सदैव बहती रहती हैं। विसरण के फलस्वरूप विषैली गैसों की वायुमण्डल में सान्द्रता अधिक समय तक नहीं रह पाती है। इसी प्रकार (UPBoardSolutions.com) वायु का अधिक वेग भी अशुद्धियों को दूर तक बहा ले जाती है। इससे यह लाभ होता है कि वायु की अशुद्धियाँ दूर-दूर तक विसरित हो जाती हैं और किसी स्थान विशेष पर अधिक समय तक केन्द्रित नहीं हो पातीं।

![]()

प्रश्न 4:

वायु-प्रदूषण का जनजीवन पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है?

उत्तर:

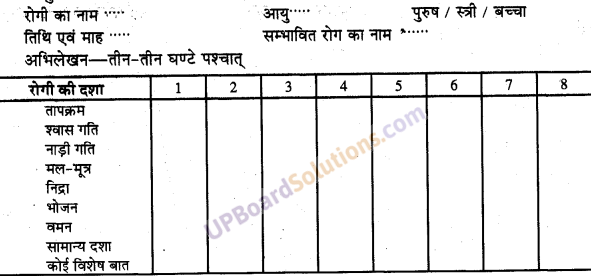

वायु-प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव

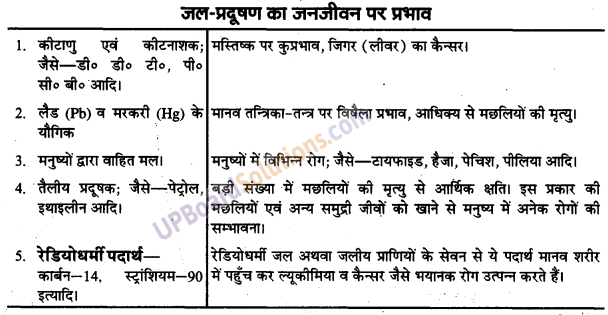

वायु को अशुद्ध करने वाले प्रदूषक जनस्वास्थ्य को अनेक प्रकार से कुप्रभावित करते हैं। यह जनसाधारण में अनेक रोग उत्पन्न करते हैं, जिनमें से कुछ तो आज के वैज्ञानिक युग में भी असाध्य हैं। विभिन्न वायु प्रदूषकों एवं उनके प्रभावों को अग्रांकित सारणी द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है ।

प्रश्न 5:

जल-प्रदूषण से आप क्या समझती हैं? जल-प्रदूषण के मुख्य कारणों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

जल-प्रदूषण का अर्थ

जल प्राणीमात्र के लिए अति आवश्यक है, परन्तु केवल शुद्ध जल ही जीवित प्राणियों के लिए : स्वास्थ्यकर सिद्ध होता है। जल अपने आप में एक यौगिक है, जिसका सूत्र है H,0। जल एक उत्तम विलायक है, अत: जल में विभिन्न अशुद्धियाँ शीघ्र ही घुल जाती हैं। विभिन्न अशुद्धियों का समावेश हो जाने पर जल प्रदूषित हो जाता है। इस प्रकार जल के मुख्य स्रोतों में दूषित एवं विषैले तत्त्वों का समावेश होना ही जल-प्रदूषण कहलाता है।

जल-प्रदूषण के स्रोत अथवा कारण

जल-प्रदूषण का मूल कारण मानवीय गतिविधियाँ हैं। जल-प्रदूषण के मुख्य स्रोत निम्नलिखित हैं

(1) घरेलू वाहित मल (सीवेज):

इसमें मल-मूत्र, घरेलू गन्दगी तथा कपड़ों को धोने के बाद का जंल आदि सम्मिलित होते हैं। इन्हें प्रायः उन नदियों में डाल दिया जाता है जिनके किनारों पर गाँव, कस्बे तथा (UPBoardSolutions.com) नगर आदि बसे होते हैं। इसके परिणामस्वरूप नदियों के किनारे, झील आदि के जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। वाहित मल से अनेक प्रकार के कीटाणु जल में आ जाते हैं, जिसके कारण जल का अत्यधिक क्लोरीनीकरण करना आवश्यक हो जाता है।

(2) वर्षा का जल:

वर्षा का जल खेतों की मिट्टी की ऊपरी परत को बहाकर नदियों, झीलों तथा समुद्र तक पहुँचा देता है। इसके साथ अनेक प्रकार के खाद (नाइट्रोजन एवं फॉस्फेट के यौगिक) एवं कीटनाशक पदार्थ भी जल में पहुँच जाते हैं।

(3) औद्योगिक संस्थानों द्वारा विसर्जित पदार्थ:

इनमें अनेक विषैले पदार्थ (अम्ल, क्षार, सायनाइड आदि), रंग-रोगन, कागज उद्योग द्वारा विसर्जित पारे (मरकरी) के यौगिक, रसायन एवं पेस्टीसाइड उद्योग द्वारा विसर्जित सीसे (लैड) के यौगिक तथा कॉपर व जिंक के यौगिक प्रमुख हैं।

(4) तैलीय (ऑयल) प्रदूषण:

इस प्रकार का प्रदूषण समुद्र के जल में होता है। समुद्र में यह प्रदूषण या तो जहाजों द्वारा तेल विसर्जित करने से होता है अथवा समुद्र के किनारे स्थित तेल-शोधक संस्थानों के कारण होता है।

(5) रेडियोधर्मी पदार्थ:

नाभिकीय विखण्डन के फलस्वरूप अनेक रेडियोधर्मी पदार्थ जल को दूषित कर देते हैं। इस प्रकार का प्रदूषण प्रायः समुद्र के जल में होता है।

(6) शव-विसर्जन:

हमारे समाज में विभिन्न धार्मिक मान्यताओं के कारण मृत व्यक्तियों के शव को, अस्थियों को तथा चिता की राख आदि को नदियों में विसर्जित कर दिया जाता है। इसी प्रकार अनेक

स्थानों पर मृत पशुओं को भी जल में बहा दिया जाता है। इन सबके मिलने से भी जल-प्रदूषण में वृद्धि होती है।

प्रश्न 6:

जल-प्रदूषण को नियन्त्रित करने के मुख्य उपायों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

जल अनेक प्रकार के खनिज लवण, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों तथा गैसों के एक निश्चित अनुपात से अधिक अथवा अन्य अनावश्यक तथा हानिकारक पदार्थ घुले होने से (UPBoardSolutions.com) प्रदूषित हो जाता है। अनेक कीटाणुनाशक पदार्थ, अपतृणनाशक पदार्थ, रासायनिक खाद, औद्योगिक अपशिष्ट, वाहित मल आदि जल-प्रदूषक पदार्थ हैं। ये पदार्थ जल को विभिन्न प्रकार से प्रदूषित कर देते हैं।

जल-प्रदूषण को नियन्त्रित करने के उपाय

- कूड़े-करकट, गन्दगी व मल-मूत्र आदि का जल-विसर्जन प्रतिबन्धित होना चाहिए।

- सीवर-प्रणाली का विस्तार होना चाहिए। सीवर के जल को नगर के बाहर किसी उपयुक्त स्थान परे यथासम्भव दोषरहित करने के बाद नदी आदि में प्रवाहित करना चाहिए।

- मृत प्राणियों अथवा उनकी राख का जल विसर्जन यथासम्भव प्रतिबन्धित होना चाहिए।

- उद्योगों एवं कारखानों के संचालकों को स्पष्ट व कठोर आदेश होने चाहिए जिससे कि वे अपने अपशिष्ट पदार्थों का उचित प्रबन्ध करें तथा किसी भी परिस्थिति में इन्हें जल-स्रोतों तक न जाने दें।

- जल के शुद्धिकरण के लिए जल स्रोतों में मछलियाँ, शैवाल तथा अन्य जलीय पौधे उगाने चाहिए।

- डी० डी० टी० वे एल्डीन जैसे विषैले पदार्थों का उपयोग यदि प्रतिबन्धित किया जाना सम्भव न हो तो इसे सीमित अवश्य किया जाना चाहिए।

- नदियों, झीलों एवं तालाबों के किनारों पर वस्त्रादि नहीं धोने चाहिए। साबुन व डिटर्जेण्ट्स के उपयोग के कारण लगभग 40% जल प्रदूषित होता है।

- विषैले प्रदूषकों; जैसे-लैड, मरकरी व कीटनाशकों को नदियों द्वारा समुद्र तक पहुँचने से रोकने के उपाय किए जाने चाहिए।

- परमाणु भट्टियों एवं नाभिकीय विखण्डन के प्रयोगों को प्रतिबन्धित किया जाना चाहिए तथा किसी भी परिस्थिति में समुद्र के जल को रेडियोधर्मी पदार्थों से मुक्त रखना चाहिए।

- प्रदूषण सम्बन्धी आवश्यक शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, जिससे कि प्रत्येक नागरिक प्रदूषण की रोकथाम के कार्यक्रम में निजी योगदान दे सके।

![]()

प्रश्न 7:

ध्वनि-प्रदूषण के विषय में आप क्या जानती हैं? ध्वनि-प्रदूषण से हानि एवं इसे रोकने के उपाय लिखिए।

उत्तर:

ध्वनि-प्रदूषण का अर्थ पर्यावरण-प्रदूषण का एक रूप ध्वनि-प्रदूषण भी है। ध्वनि-प्रदूषण का आशय है—-अनावश्यक तथा अधिक शोर। प्रत्येक प्रकार की तीव्र ध्वनि को शोर की श्रेणी में रखा जा सकता है, भले ही यह शोर कल-कारखानों का हो, रेलगाड़ियों या अन्य वाहनों का हो, लाउडस्पीकरों का हो, टाइप मशीनों का हो, रसोईघर में बर्तनों का हो या गली-मुहल्ले में महिलाओं की आपसी लड़ाई-झगड़े का ही क्यों (UPBoardSolutions.com) न हो। स्पष्ट है कि हर क्षेत्र में शोर ही शोर है। शोर भले ही साधारण-सी घटना है, परन्तु इसका गम्भीर एवं प्रतिकूल प्रभाव हमारे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर निरन्तर पड़ता रहता है। वास्तव में ध्वनि या शोर की तीव्रता ही ध्वनि-प्रदूषण है। ध्वनि की तीव्रता का मापन करने की इकाई डेसीबेल है। सामान्य रूप से 80-85 डेसीबेल से अधिक तीव्रता वाली प्रत्येक ध्वनि को ध्वनि-प्रदूषण कारक ही माना जाता है।

स्रोत-ध्वनि-प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं

- वाहनों द्वारा उत्पन्न शोर,

- कारखानों में मशीनों द्वारा उत्पन्न शोर,

- मनोरंजन के साधनों (रेडियो, टी० वी०, सिनेमा, लाउडस्पीकर व पटाखे आदि) से उत्पन्न शोर तथा

- भीड़ के नारों से उत्पन्न शोर।

जनजीवन पर प्रभाव( हानि):

ध्वनि-प्रदूषण का व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ध्वनि प्रदूषण से व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाती है, उसकी कार्यक्षमता घटती है तथा निरन्तर झुंझलाहट बनी रहती है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति के कानों एवं श्रवण-क्षमता पर ध्वनि प्रदूषण का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। निरन्तर ध्वनि-प्रदूषण से कानों की सुनने की शक्ति घट सकती है या समाप्त भी (UPBoardSolutions.com) हो सकती है। अत्यधिक शोर के कारण उच्च रक्त-चाप, श्वसन गति तथा नाड़ी गति में उतार-चढ़ाव, जठरांत्र गतिशीलता में कमी, रक्त-संचरण में

परिवर्तन तथा स्नायु-तन्त्र की असामान्यता जैसे प्रभाव देखे जा सकते हैं।

नियन्त्रण:

- ऐसे उपाय करने चाहिए, जिनसे शोर उत्पन्न होने के स्थान पर ही कम किया जा सके।

- शोर संचरण के मार्ग में इसे कम करने के लिए व्यवधान लगाए जाएँ।

- शोर ग्रहण करने वाले का भी बचाव किया जाए।

- आवासीय क्षेत्रों में उच्च ध्वनि वाले लाउडस्पीकरों पर कड़ा प्रतिबन्ध होना चाहिए।

- औद्योगिक शोर को प्रतिबन्धित करने के लिए यथा-स्थान अधिक-से-अधिक साइलेंसर लगाए जाने चाहिए।

- वाहनों की ध्वनि को नियन्त्रित करने के समस्त तकनीकी उपाय करने चाहिए। ऊँची ध्वनि वाले हॉर्न नहीं लगाए जाने चाहिए।

- जहाँ तक सम्भव हो मकानों को अधिक-से-अधिक साउण्ड पूफ बनाया जाना चाहिए।

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1:

रेडियोधर्मी प्रदूषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर:

स्रोत:

(1) नाभिकीय विखण्डन,

(2) परमाणु भट्टियों से उत्पन्न रेडियोधर्मी उत्पाद।

वातावरण पर प्रभाव:

रेडियोधर्मी पदार्थ वायु एवं जल-प्रदूषण करते हैं।

रेडियोधर्मी प्रदूषक:

कार्बन-14, स्ट्रांशियम-90, केसियम, आयोडीन आदि।

जनजीवन पर प्रभाव:

- ल्यूकीमिया व कैन्सर जैसे असाध्य रोग।

- अंगों में विकास के समय उत्पन्न विकृतियाँ।

- गुणसूत्रों पर कुप्रभाव जो कि आनुवंशिक हो जाता है।

![]()

प्रश्न 2:

मृदा-प्रदूषण अर्थात् मिट्टी के प्रदूषण के सामान्य विवरण प्रस्तुत कीजिए।

उत्तर:

पर्यावरण प्रदूषण का एक स्वरूप मृदा-प्रदूषण’ भी है। मृदा-प्रदूषण का अर्थ है किसी क्षेत्र की मिट्टी का प्रदूषित हो जाना। मिट्टी या भूमि का सीधा सम्बन्ध वनस्पतियों अर्थात् पेड़-पौधों से होता है। मृदा-प्रदूषण की दशा में मिट्टी में विजातीय तथा हानिकारक तत्त्वों का समावेश हो जाता है। मिट्टी का निरन्तर सम्पर्क वायु तथा जल से होता है। अत: यदि जल एवं वायु में प्रदूषण की दर में वृद्धि होती है। तो निश्चित रूप से मृदा-प्रदूषण में भी वृद्धि होती है। फसलों की सिंचाई के लिए निरन्तर जल की आवश्यकता होती है। अत: यदि प्रदूषित जल द्वारा सिंचाई का कार्य किया जाए तो मिट्टी भी प्रदूषित हो जाती है। इसी प्रकार वायु-प्रदूषण की दशा में वर्षा होने पर वायु की (UPBoardSolutions.com) अशुद्धियाँ मिट्टी में मिल जाती हैं। मृदा-प्रदूषण का सीधा प्रभाव हमारी फसलों पर पड़ता है। फसलों एवं उनसे प्राप्त खाद्य-पदार्थों के विजातीय तत्त्वों का समावेश हो जाता है। इस प्रकार के खाद्य-पदार्थों के सेवन से मनुष्यों एवं पशुओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है। मृदा-प्रदूषण को नियन्त्रित करने के लिए अलग से कोई विशेष उपाय करने आवश्यक नहीं होते। इसके लिए जल एवं वायु के प्रदूषण को नियन्त्रित कर लेना ही पर्याप्त माना जाता है। यदि वायु एवं जल-प्रदूषण को नियन्त्रित कर लिया जाए, तो मृदा-प्रदूषण की समस्या ही उत्पन्न नहीं होगी।

प्रश्न 3:

जंगलों को जनजीवन में क्या महत्त्व है?

उत्तर:

मानव जाति ने प्राचीनकाल से ही जंगलों कों निज स्वार्थ में ईंधन, फर्नीचर एवं भवन-निर्माण सामग्री की लकड़ी के स्रोतों की तरह प्रयोग किया है। इसके अनेक दुष्परिणाम धीरे-धीरे मानव जाति को ही भुगतने पड़े हैं। वनों का जनजीवन में महत्त्व निम्नलिखित है

- प्रत्येक परिस्थिति में मानव जीवन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वनस्पतियों पर निर्भर होता है। गैसों, खनिज लवणों, पोषक पदार्थों आदि के आदान-प्रदान से मनुष्य तथा वनस्पतियाँ, एक-दूसरे का जीवन सम्भव बनाते हैं। जंगलों के विनाश के दुष्परिणाम हैं प्राकृतिक विपदाएँ; जैसे–सूखा व बाढ़

आदि। - वनों के हरे पेड़-पौधे प्रकाश-संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन गैसों का वायुमण्डल में सन्तुलन बनाए रखते हैं। वनों के विनाश के कारण वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ रही है जो कि एक हानिकारक स्थिति है।

प्रश्न 4:

वायुमण्डल में कार्बन डाइऑक्साइड की निरन्तर बढ़ रही प्रतिशत मात्रा से क्या दुष्परिणाम सम्भव हैं?

उत्तर:

वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत मात्रा में वृद्धि के कारण हैं

(1) कोयला, पेट्रोल व डीजल आदि को दहन तथा

(2) वनों का विनाश। वातावरण में कार्बन डाइ-ऑक्साइड के बढ़ने की यदि यह गति बनी रही तो आगामी 40 वर्षों में पृथ्वी के तापमान में लगभग तीन डिग्री सेण्टीग्रेड (UPBoardSolutions.com) तक वृद्धि होने की सम्भावना है। इसका परिणाम होगा विभिन्न देशों की जलवायु में परिवर्तन; उत्तरी अमेरिका व रूस में वर्षा में कुछ कमी तथा पश्चिमी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, सहारा का क्षेत्र व भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा में कुछ वृद्धि होगी। इससे हमारे देश में बाढ़, प्रदूषण व मृदा अपरदन आदि की समस्याओं में वृद्धि होगी।

पृथ्वी का तापमान बढ़ जाने के कारण दोनों ध्रुवों पर बर्फ के पिघलने के कारण समुद्र के जल-स्तर में वृद्धि हो जाएगी, जिसके कारण समुद्र के किनारे पर स्थित कई नगर व द्वीप जलमग्न हो जाएँगे।

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1:

पर्यावरण से क्या आशय है?

उत्तर:

व्यक्ति के सन्दर्भ में व्यक्ति के अतिरिक्त इस सृष्टि में जो कुछ भी विद्यमान है, वह सब कुछ सम्मिलित रूप से पर्यावरण है।

प्रश्न 2:

पर्यावरण के प्रमुख स्वरूप बताइए।

उत्तर:

पर्यावरण के प्रमुख स्वरूप हैं प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण तथा सांस्कृतिक पर्यावरण।

![]()

प्रश्न 3:

पर्यावरण के किस स्वरूप का निर्माण मनुष्य के द्वारा नहीं हुआ है?

उत्तर:

प्राकृतिक अथवा भौगोलिक पर्यावरण का निर्माण मनुष्य के द्वारा नहीं हुआ है।

प्रश्न 4:

पर्यावरण-प्रदूषण से क्या आशय है?

उत्तर:

पर्यावरण के किसी एक या एक से अधिक भागों का दूषित हो जाना ही पर्यावरण-प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण-प्रदूषण अपने आप में पर्यावरण की एक हानिकारक दशा है।

प्रश्न 5:

पर्यावरण-प्रदूषण के मुख्य प्रकार या स्वरूपों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

पर्यावरण-प्रदूषण के मुख्य प्रकार या स्वरूप हैं

- वायु-प्रदूषण,

- जल-प्रदूषण,

- ध्वनि-प्रदूषण तथा

- मृदा-प्रदूषण।

प्रश्न 6:

पर्यावरण-प्रदूषण की दर में उल्लेखनीय वृद्धि किस युग में हुई है? उत्तर–आधुनिक औद्योगिक युग में पर्यावरण-प्रदूषण की दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रश्न 7-पर्यावरण-प्रदूषण के चार मुख्य कारकों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

- औद्योगीकरण एवं नगरीकरण,

- वृक्षों की अत्यधिक कटाई,

- तू अवशिष्ट पदार्थों में वृद्धि,

- स्वचालित वाहनों की वृद्धि।

प्रश्न 8:

क्या आपके विचार से आधुनिक औद्योगिक युग में पर्यावरण-प्रदूषण को समाप्त किया जा सकता है?

उत्तर:

हमारे विचार से आधुनिक औद्योगिक युग में पर्यावरण प्रदूषण को समाप्त नहीं केवल नियन्त्रित किया जा सकता है।

प्रश्न 9:

पर्यावरण-प्रदूषण का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव व्यक्ति के किस पक्ष पर पड़ता है?

उत्तर:

पर्यावरण-प्रदूषण का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पड़ता है।

![]()

प्रश्न 10:

जल कैसे दूषित होता है?

उत्तर:

मनुष्यों द्वारा वाहित मल, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों, कीटनाशकों, साबुन व डिटर्जेण्ट्स आदि के नदी, झील अथवा तालाब आदि के जल में मिल जाने से जल दूषित हो जाता है।

प्रश्न 11:

वायु-प्रदूषण का क्या कारण है?

उत्तर:

वायु-प्रदूषण का कारण है-वायु में अशुद्धियों की मात्रा बढ़ जाना।

प्रश्न 12:

सल्फर डाइऑक्साइड से मनुष्य को क्या रोग हो जाता है?

उत्तर:

फेफड़ों के ऊतक कुप्रभावित होते हैं तथा पुरानी खाँसी का रोग हो जाता है।

प्रश्न 13:

फेफड़ों का केंसर सर किस गैस के प्रदूषण से होता है?

उत्तर:

नाइट्रोजन के ऑक्साइड (NO, तथा NO) फेफड़ों के कैंसर की सम्भावनाओं में वृद्धि करते हैं।

प्रश्न 14:

वाहित मल के प्रदूषण से फैलने वाले दो रोगों के नाम बताइए।

उत्तर:

वाहित मल के प्रदूषण से फैलने वाले दो रोग हैं

(1) टायफाइड तथा

(2) पीलिया।

प्रश्न 15:

पारे व सीसे के यौगिक मनुष्य को किस प्रकार प्रभावित करते हैं?

उत्तर:

ये मछलियों के शरीर में पहुँच जाते हैं। इन मछलियों को खाने से मनुष्य के नेत्रों व मस्तिष्क पर कुप्रभाव पड़ता है।

प्रश्न 16:

ध्वनि-प्रदूषण से क्या आशय है?

उत्तर:

शोर तथा उसकी तीव्रता का बढ़ जाना ही ध्वनि-प्रदूषण है।

![]()

प्रश्न 17:

ध्वनि या शोर की इकाई क्या है?

उत्तर:

ध्वनि या शोर की इकाई डेसीबेल है।

प्रश्न 18:

पर्यावरण से सम्बन्धित किन्हीं दो दण्डनीय अपराधों के नाम बताइए।

उत्तर:

(1) वनों एवं सार्वजनिक स्थलों के वृक्षों को काटना तथा

(2) वन्य प्राणियों; जैसे–चीता, शेर, हिरन आदि का शिकार करना।

प्रश्न 19:

भूमि-प्रदूषण को मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है?

उत्तर:

भू-प्रदूषण के जनजीवन पर होने वाले कुप्रभाव निम्नलिखित हैं

- फसल की पैदावार कम होने से किसानों को आर्थिक क्षति होती है तथा

- भूमि में रोगाणुओं के पनपने से अनेक रोग फैल जाते हैं।

प्रश्न 20:

वस्तुओं के जलने से कौन-सी गैस बनती है?

उत्तर:

वस्तुओं के जलने से मुख्यत: कार्बन डाइऑक्साइड व कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें बनती

प्रश्न 21:

मोटरगाड़ियों को सबसे प्रदूषणकारी क्यों माना गया है?

उत्तर:

मोटरगाड़ियों को सबसे प्रदूषणकारी माना गया है; क्योंकि इनसे निकली अनेक हानिकारक गैसें; प्रमुखतः गैसीय हाइड्रोकार्बन्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ सूर्य के प्रकाश में विषैला प्रकाश संश्लेषी स्मॉग बना लेती हैं, जो प्राणियों के लिए हानिकारक हैं।

प्रश्न 22:

औद्योगिक संस्थानों की चिमनियों से विसर्जित होने वाले अवशेषों से किस प्रकार के प्रदूषण में वृद्धि होती है?

उत्तर:

औद्योगिक संस्थानों की चिमनियों से विसर्जित होने वाले अवशेषों से वायु-प्रदूषण में वृद्धि होती है।

![]()

प्रश्न 23:

कारखानों से निकलने वाली गैसें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। क्यों?

उत्तर:

कारखानों से निकलने वाली गैसें विषैली होती हैं। ये विषैली गैसें सल्फर व कार्बन की ऑक्साइड आदि होती हैं जो अनेक रोगों को उत्पन्न करती हैं या शरीर की प्रतिरोधक शक्ति को कम करती हैं, जिससे रोगाणु क्रिया करने में सफल हो जाते हैं।

प्रश्न 24:

क्या कार्बन आदि के कण भयंकर रोग उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होते हैं?

उत्तर:

हाँ, कार्बन आदि के कण भयंकर रोग उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होते हैं क्योंकि इनसे तपेदिक, कैंसर, दमा, श्वास आदि रोग हो जाते हैं।

प्रश्न 25:

रसोईघर में किस प्रकार के ईंधन को इस्तेमाल करके वायु-प्रदूषण को नियन्त्रित किया जा सकता है?

उत्तर:

रसोईघर में रसोई गैस, बायो गैस तथा धुआँ-रहित मिट्टी के तेल के स्टोव तथा आधुनिक धुआँ-रहित चूल्हों को इस्तेमाल करके वायु-प्रदूषण को नियन्त्रित किया जा सकता है।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

प्रश्न:

प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। इनमें से सही विकल्प चुनकर लिखिए

(1) पर्यावरण-प्रदूषण में वृद्धि करने वाले कारक हैं

(क) औद्योगीकरण,

(ख) नगरीकरण,

(ग) यातायात के शक्ति-चालित साधन,

(घ) ये सभी।

(2) कीटनाशक दवाओं ने किस समस्या को बढ़ावा दिया है?

(क) हरित क्रान्ति को,

(ख) औद्योगीकरण को,

(ग) पर्यावरण-प्रदूषण को,

(घ) आर्थिक समृद्धि को।

(3) ध्वनि-प्रदूषण के कारण हैं

(क) लाउडस्पीकर,

(ख) वाहनों के हॉर्न,

(ग) सायरन,

(घ) ये सभी।

![]()

(4) शोर या ध्वनि को मापने की इकाई है

(क) कैलोरी,

(ख) किलोग्राम,

(ग) सेण्टीमीटर,

(घ) डेसीबेल।

(5) सूर्य के प्रकाश की अनावश्यक पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है वायुमण्डल में उपस्थित

(क) ऑक्सीजन,

(ख) कार्बन डाई-ऑक्साइड,

(ग) ओजोन,

(घ) नाइट्रोजन।

(6) रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण होने वाला असाध्य रोग है

(क) टायफाइड,

(ख) चेचक,

(ग) कैन्सर,

(घ) डिफ्थीरिया।

(7) वायुमण्डल की ओजोन की परत में छिद्र करने वाला प्रदूषक है

(क) क्लोरो-फ्लोरो-कार्बन,

(ख) पी०सी० बी०,

(ग) डी० डी० टी०,

(घ) एल्ड्रीन।

(8) जल में डी० डी० टी० की मात्रा में वृद्धि से सम्भावना बढ़ जाती है

(क) फेफड़ों के कैन्सर की,

(ख) ल्यूकीमिया की,

(ग) पेट में अल्सर की,

(घ) लिवर के कैन्सर की।

(9) मछलियों एवं अन्य समुद्री प्राणियों के विनाश का प्रायः कारण बना करता है

(क) तैलीय-प्रदूषण,

(ख) वायु-प्रदूषण,

(ग) रेडियोधर्मी-प्रदूषण,

(घ) इनमें से कोई नहीं।

(10) निम्नलिखित में कौन-सा रोग वाहित मल द्वारा दूषित जल से होता है?

(क) चेचक,

(ख) काली खाँसी,

(ग) टायफाइड,

(घ) विषैला भोजन।

(11) पौधे वायुमण्डल का शुद्धिकरण करते हैं

(क) नाइट्रोजन द्वारा,

(ख) ऑक्सीजन द्वारा,

(ग) कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा,

(घ) पानी द्वारा।

![]()

(12) कारखानों की चिमनियों के धुंए से प्रदूषण होता है

(क) जलीय-प्रदूषण,

(ख) ध्वनि-प्रदूषण,

(ग) मृदीय-प्रदूषण,

(घ) वायु-प्रदूषण।

(13) औद्योगीकरण तथा नगरीकरण ने बढ़ावा दिया है

(क) पर्यावरण की स्वच्छता को,

(ख) पर्यावरण-प्रदूषण को,

(ग) पर्यावरण के रख-रखाव को,

(घ) इनमें से कोई नहीं।

(14) वर्तमान औद्योगिक जगत् की गम्भीर समस्या है ।

(क) बेरोजगारी,

(ख) महँगाई,

(ग) भिक्षावृत्ति,

(घ) पर्यावरण-प्रदूषण।

उत्तर:

(1) (घ) ये सभी,

(2) (ग) पर्यावरण-प्रदूषण को,

(3) (घ) ये सभी,

(4) (घ) डेसीबेल,

(5) (ग) ओजोन,

(6) (ग) कैन्सर,

(7) (क) क्लोरो-फ्लोरो-कार्बन,

(8) (घ) लिवर के कैन्सर की,

(9) (क) तैलीय-प्रदूषण,

(10) (ग) टायफाइड,

(11) (ख) ऑक्सीजन द्वारा,

(12) (घ) वायु प्रदूषण,

(13) (ख) पर्यावरण-प्रदूषण को,

(14) (घ) पर्यावरण-प्रदूषण।

We hope the UP Board Solutions for Class 9 Home Science Chapter 7 पर्यावरण-प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 9 Home Science Chapter 7 पर्यावरण-प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव, drop a comment below and we will get back to you at the earliest.