UP Board Solutions for Class 12 Economics Chapter 23 Foreign Trade of India (भारत का विदेशी व्यापार) are part of UP Board Solutions for Class 12 Economics. Here we have given UP Board Solutions for Class 12 Economics Chapter 23 Foreign Trade of India (भारत का विदेशी व्यापार).

| Board |

UP Board |

| Textbook |

NCERT |

| Class |

Class 12 |

| Subject |

Economics |

| Chapter |

Chapter 23 |

| Chapter Name |

Foreign Trade of India (भारत का विदेशी व्यापार) |

| Number of Questions Solved |

48 |

| Category |

UP Board Solutions |

UP Board Solutions for Class 12 Economics Chapter 23 Foreign Trade of India (भारत का विदेशी व्यापार)

विस्तृत उत्तरीय प्रश्न (6 अंक)

प्रश्न 1

विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं ? विदेशी व्यापार के गुण एवं दोषों का विवेचन कीजिए।

या

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए विदेशी व्यापार का महत्त्व समझाइए। [2013, 14]

उत्तर:

विदेशी व्यापार का अर्थ – विदेशी व्यापार का तात्पर्य किसी देश द्वारा विदेशों को किये गये निर्यात और विदेशों से किये गये आयात से होता है। विदेशी व्यापार के दो प्रमुख पहलू होते हैं

आयात – आयात का अर्थ किसी देश द्वारा विदेशों से वस्तुओं और सेवाओं के मँगाने से है; उदाहरण के लिए यदि भारत ईरान, इराक से पेट्रोल मँगाता है तब यह भारत के लिए आयात कहा जाता है।

निर्यात – निर्यात का अर्थ किसी देश द्वारा वस्तुओं और सेवाओं को अन्य देशों को भेजने से है; उदाहरण के लिए–यदि भारत से जूट का सामान अमेरिका या इंग्लैण्ड जाता है, तब यह भारत के लिए निर्यात कहलाएगा।

विदेशी व्यापार के गुण (लाभ) या भारत के आर्थिक विकास में इसका महत्त्व

विदेशी व्यापार किसी देश की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक उन्नति का आधार होता है। विदेशी व्यापार से अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक सहयोग एवं सम्पर्क बढ़ता है तथा देश-विदेश के लोगों के बीच भाई-चारे की भावना बढ़ती है। विदेशी व्यापार से भारत को निम्नलिखित लाभ हैं

1. प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण दोहन – विदेशी व्यापार के कारण एक देश अपने प्राकृतिक संसाधनों को पूर्ण दोहन कर सकता है, क्योंकि उसे अति उत्पादन को भय नहीं रहता। वह अतिरिक्त उत्पादित सामग्री का निर्यात करके विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकती है, जिसके द्वारा देश का आर्थिक विकास किया जा सकता है।

2. कृषि व उद्योगों का विकास – एक देश दूसरे देश से आधुनिक मशीनों व यन्त्रों आदि का आयात करके देश में उद्योगों का विकास कर सकता है। कृषि के क्षेत्र में भी कृषि के उपकरण, उर्वरक तथा उन्नत बीजों का आयात कर कृषि का विकास किया जा सकता है।

3. आवश्यकता की वस्तुओं की प्राप्ति – विदेशी व्यापार के माध्यम से उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ उचित कीमत पर प्राप्त हो जाती हैं और उपभोक्ताओं को उन वस्तुओं के उपभोग का अवसर मिलता है, जो देश में दुर्लभ या अल्प मात्रा में हैं।

4. उत्पादकों को लाभ – विदेशी व्यापार से उत्पादकों को लाभ के अवसर प्राप्त होते हैं। उत्पादक श्रेष्ठ व अधिक उत्पादन द्वारा विदेशों को निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकता है।

5. रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाने में सहायक – विदेशी व्यापार द्वारा नागरिकों को आवश्यकता की वस्तुएँ सरलतापूर्वक सस्ती कीमत पर उपलब्ध हो जाती हैं। इससे जीवन-स्तर ऊँचा उठता है, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ती है।

6. यातायात व सन्देशवाहन के साधनों का विकास – विदेशी व्यापार से यातायात व सन्देशवाहन के साधनों का घनिष्ठ सम्बन्ध है। इसी कारण आज यातायात व सन्देशवाहन के साधनों का तीव्र गति से विकास हुआ है।

7. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि – विदेशी व्यापार से एक देश का दूसरे देश से पारस्परिक सम्पर्क बढ़ता है, वस्तुओं एवं विचारों का पारस्परिक आदान-प्रदान होता है तथा सभ्यता और संस्कृति का विकास होता है। प्राकृतिक संकट, बाढ़ व सूखे की स्थिति में विदेशी व्यापार के माध्यम से ही एक देश दूसरे देश की सहायता करता है।

8. सरकार को राजस्व की प्राप्ति – विदेशी व्यापार के कारण ही सरकार वस्तुओं पर आयात-निर्यात कर लगाकर राजस्व की प्राप्ति करती है।

9. एकाधिकार के दोषों से मुक्ति – विदेशी व्यापार के कारण एकाधिकार की प्रवृत्ति पर रोक लगती है तथा उपभोक्ताओं को सस्ती कीमत पर वस्तुएँ उपलब्ध करायी जाती हैं।

10. श्रम-विभाजन व विशिष्टीकरण के लाभ – आज प्रत्येक देश उन वस्तुओं को अधिक उत्पादन करना चाहता है जिनके लिए उसके पास पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन, श्रम व पूँजी उपलब्ध है। इससे उसे उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त होती है और श्रम – विभाजन के सभी लाभ प्राप्त होते हैं। यह विदेशी व्यापार से ही सम्भव हुआ है।

11. विदेशी मुद्रा की प्राप्ति – विदेशी व्यापार के कारण ही एक देश अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन का, अन्य देशों को निर्यात कर विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है। यह विदेशी मुद्रा विकास कार्यों में सहायक सिद्ध होती है।

12. देश का आर्थिक विकास – किसी देश का बढ़ता हुआ विदेशी व्यापार उसकी प्रगति का सूचक होता है। इस प्रक्रिया में प्रत्येक देश अपने निर्यात में वृद्धि करने का प्रयास करता है। इसलिए उत्पादन बढ़ाने हेतु पूँजी का निवेश किया जाता है। पूँजी के विनियोग से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है और देश का तीव्र आर्थिक विकास सम्भव होता है।

विदेशी व्यापार के दोष या हानियाँ

विदेशी व्यापार में उपर्युक्त लाभों के साथ-साथ निम्नलिखित दोष भी पाये जाते हैं

1. आत्मनिर्भरता में कमी – विदेशी व्यापार के कारण राष्ट्र परस्पर आश्रित हो गये हैं। यदि एक देश में किसी वस्तु की कमी है तो वह उसे अन्य देशों से आयात कर लेता है। वह आत्मनिर्भर नहीं होना चाहता, क्योंकि वस्तुएँ उसे विदेशों से सरलता से मिल जाती हैं।

2. प्राकृतिक संसाधनों की शीघ्र समाप्ति – विदेशी व्यापार के कारण ही राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधनों का तीव्र गति से विदेशों को निर्यात कर दिया जाता है, जिससे प्राकृतिक स्रोत दिन-प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं।

3. राष्ट्रीय सुरक्षा में कमी – युद्ध काल में प्रायः विदेशी व्यापार में बाधा उत्पन्न हो जाती है; क्योंकि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को अपनी वस्तुएँ देना बन्द कर देता है। ऐसे समय में राष्ट्र के सम्मुख संकट उत्पन्न हो जाता है।

4. देश के औद्योगिक विकास में बाधा – विदेशी व्यापार के कारण देश के उद्योगों को विदेशी उद्योगों से प्रतियोगिता करनी पड़ती है। देश में निर्मित वस्तुएँ महँगी होने पर उन वस्तुओं का आयात कर लिया जाता है, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव स्वदेशी उद्योगों पर पड़ता है। इससे देश के औद्योगिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है।

5. प्रतियोगिता के कारण हानि – विदेशी व्यापार में वस्तुओं का उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि वस्तुओं को विदेशी बाजार में प्रतियोगिता करनी पड़ती है। इसी कारण आज भारत जैसे देश को चाय, जूट व चीनी आदि के निर्यात में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

6. राजनीतिक परतन्त्रता – विदेशी व्यापार के कारण ही कभी-कभी योग्य शक्तिशाली राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों को पराधीन कर लेते हैं। अंग्रेजों ने व्यापार के माध्यम से ही भारत को अपने अधीन कर लिया था।

7. अन्तर्राष्ट्रीय वैमनस्य – प्रत्येक विकसित देश, विकासशील देशों में अपनी वस्तुओं का बाजार विस्तृत करना चाहता है। इस प्रयास में सफल होने पर अन्य देश उस देश से वैमनस्य की भावना रखना प्रारम्भ कर देते हैं। इससे कभी-कभी विश्व-शान्ति का खतरा उत्पन्न हो जाता है।

8. देश की आर्थिक स्थिरता एवं नियोजन को हानि – विदेशी व्यापार के कारण कभी-कभी आयातकर्ता देश को आयातित माल के भुगतान करने में कठिनाई हो जाती है, जिसको हल करने के लिए निर्यातकर्ता देश आयातकर्ता देश को ऋण देता है। परिणामस्वरूप निर्यातकर्ता देश आयातकर्ता देश की आर्थिक व प्रशासनिक नीतियों में हस्तक्षेप करने लगता है, जिसका प्रभाव देश की आर्थिक स्थिरता व नियोजन पर पड़ता है।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि विदेशी व्यापार से देश की सुरक्षा, आर्थिक नियोजन तथा उद्योगों के संरक्षण को हानि होती है तथा देश परावलम्बी हो जाता है। परन्तु यह कहना कि विदेशी व्यापार में हानियाँ अधिक हैं, उचित नहीं है; क्योंकि यह सत्य है कि व्यापार किसी भी देश की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक उन्नति का कारण है। व्यापार के माध्यम से ही अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ता है, एकता की भावना बढ़ती है तथा वैज्ञानिक शोधों का लाभ प्राप्त होता है।

प्रश्न 2

भारत के विदेश व्यापार की मुख्य प्रवृत्तियाँ बताइए। [2008, 10, 15]

या

भारत के विदेश व्यापार के आकार, संरचना एवं दिशा पर एक लेख लिखिए।

या

गत वर्षों में भारत के विदेश व्यापार की संरचना में क्या प्रमुख परिवर्तन हुए हैं?

या

विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? भारत के आयात व निर्यात की प्रमुख मदें बताइए। [2008]

या

भारत के विदेशी व्यापार पर एक निबन्ध लिखिए। [2016]

या

हाल के वर्षों में भारत के निर्यातों की मुख्य प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। [2011, 12]

या

भारत के निर्यातों तथा आयातों की संरचना की मुख्य प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। [2012]

उत्तर:

विदेश व्यापार का अर्थ

जब दो या दो से अधिक राष्ट्र आपस में एक-दूसरे से वस्तुओं का लेन-देन करते हैं तो इसे विदेश व्यापार कहते हैं। किसी देश के विदेश व्यापार की स्थिति उसके आयात एवं निर्यात के अध्ययन से ज्ञात की जा सकती है। इसी प्रकार किसी देश की आर्थिक स्थिति का आकलन उसके विदेश व्यापार (निर्यात) की मात्रा से किया जा सकता है। कोई भी देश किसी वस्तु का आयात इसलिए करता है कि या तो उस देश में अमुक वस्तु का उत्पादन ही नहीं होता अथवा उसका उत्पादन लागत मूल्य आयात मूल्य से अधिक बैठता है। इसी प्रकार किसी वस्तु का निर्यात इसलिए किया जाता है कि उस देश में उत्पन्न की गई अतिरिक्त वस्तु की माँग विदेशों में अधिक है तथा उसे निर्यात कर विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है।

व्यापार परिदृश्य – स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद भारत के विदेश व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। फिर भी यह वृद्धि सन्तोषजनक नहीं हैं क्योंकि विश्व के कुल विदेश व्यापार में भारत को अंश वर्ष 2000 तक लगभग 0.5% ही था। विश्व व्यापार संगठन (WTO) की विश्व व्यापार रिपोर्ट 2006 के अनुसार सन् 2009 तक विश्व के वस्तुओं और सेवाओं के कुल विदेश व्यापार में भारत का अंश 2% हो जाने का अनुमान था। सन् 2004 में यह 1.1% तथा 2010 में 1.5% था। भारत का विदेश व्यापार विश्व के लगभग सभी देशों के साथ है। भारत, 7,500 से भी अधिक वस्तुएँ लगभग 190 देशों को निर्यात करता है तथा 6,000 से अधिक वस्तुएँ 140 देशों से आयात की जाती हैं। स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत की विदेश व्यापार की उत्तरोत्तर प्रगति

व्यापार परिदृश्य

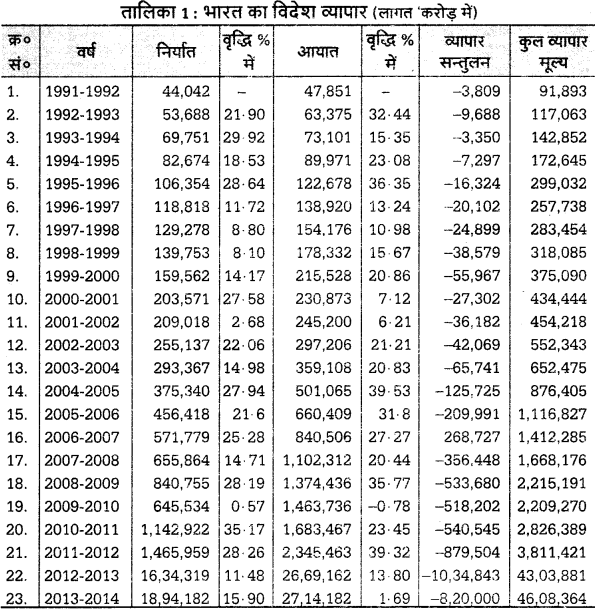

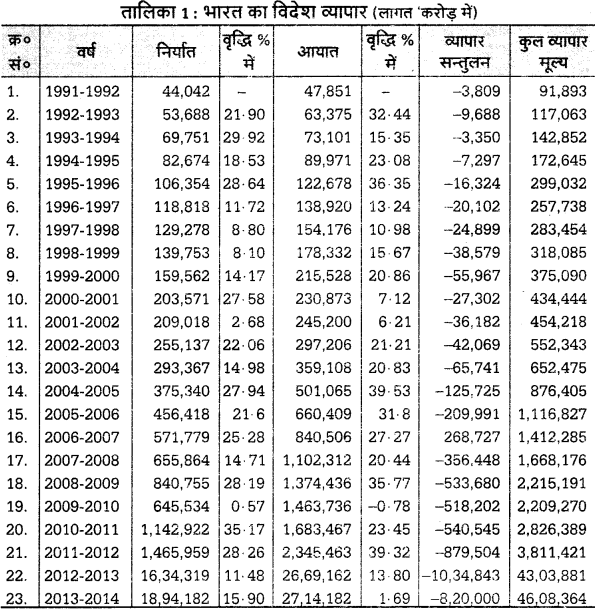

भारत का कुल विदेश व्यापार 1991-92 में ₹ 91,893 करोड़ (आयात और निर्यात को मिलाकर जिसमें पुनर्निर्यात भी शामिल) था। इसके बाद कभी-कभार छोड़कर निरन्तर वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2012-13 में भारत का विदेश व्यापार बढ़कर ₹ 43,03,481 करोड़ तक पहुंच गया। तालिका 1 में 1991-92 से 2013-14 के आयात-निर्यात, विदेश व्यापार का कुल मूल्य और व्यापार सन्तुलन के पूरे आँकड़े दिये गये हैं।

भारत का निर्यात 2012-13 में ₹16,34,319 करोड़ के स्तर तक 11.48 प्रतिशत तक पहुँच गया जो रुपये के सम्बन्ध में 11.48 प्रतिशत की वृद्धि थी। अमेरिकी डॉलर के रूप में निर्यात 300 बिलियन डॉलर के स्तर तक पहुँच गया, जिसमें पिछले साल की तुलना में 1.82% की गिरावट दर्ज की गई। 2013-14 में भारत का निर्यात ₹ 18,94, 182 करोड़ के स्तर पर पहुँच गया जो रुपये के सम्बन्ध में 15.90 प्रतिशत वृद्धि के साथ है।

2012-13 के दौरान, आयात का स्तर ₹ 26,69,162 करोड़ की बढ़ोतरी तक पहुँच गया जो कि पिछले वर्ष की तलुना में 13.80%, सकारात्मक वृद्धि के साथ है। तात्कालिक वर्ष 2013-14 में भारत का आयात ₹ 27,14,182 करोड़ के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 1.69 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अमेरिकी डॉलर के रूप में 2012-13 में 490.7 अरब के स्तर पर पहुँच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.29 प्रतिशत वृद्धि दर के साथ है। 2013-14 में 450.1 अरब के स्तर पर गिरने से पहले 2012-13 ( अनंतिम) में यह 490.9 के अरव के स्तर पर पहुँच गया। 2013-14 के दौरान व्यापार घाटा कम होकर ₹8,20,000 करोड़ पर गया, जो 2012-13 में ३१ 10,34,843 करोड़ था।

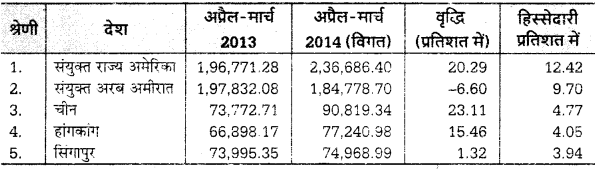

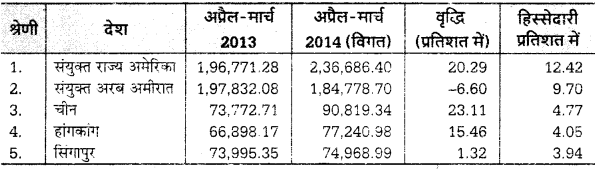

अमेरिकी डॉलर के रूप में व्यापार घाटा 2013-14 में कम होकर 1375 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जो इससे पिछले वर्ष 190.3 अरब अमेरिकी डॉलर था। व्यापार के व्यापारिक सम्बन्ध सभी बड़े व्यापारिक ब्लॉकों और दुनिया के सभी भौगोलिक क्षेत्रों से हैं। 2013-14 की अवधि के दौरान पूर्व एशिया, आसियान, पश्चिम एशिया, अन्य पश्चिम एशिया, पूर्वोत्तर एशिया और दक्षिण एशिया–जीसीसी को मिलाकर एशिया क्षेत्र का हिस्सा भारत के कुल निर्यात का 49.95 प्रतिशत रहा। भारत से यूरोप को 18.57 प्रतिशत निर्यात किया गया जो यूरोपियन यूनियन देशों (27) को 16.44 प्रतिशत निर्यात किया गया। उत्तर और लैटिन अमेरिका दोनों भारत के कुल निर्यात का 17.23 प्रतिशत हिस्से के साथ तीसरे स्थान पर हैं। इसी अवधि के दौरान शीर्ष लक्ष्य (तालिका-2) में 12.42 प्रतिशत के साथ अमेरिका निर्यात स्थल के रूप में सबसे महत्त्वपूर्ण है, जिसके बाद संयुक्त अरब अमीरात (9.7 प्रतिशत), चीन (4.77 प्रतिशत), हांगकांग्र (4.05 प्रतिशत) तथा सिंगापुर (3.94 प्रतिशत) हैं।

तालिका 2: पाँच शीर्ष निर्यातकर्ता देश (लागत ‘करोड़ में)

तालिका 3: पाँच शीर्ष आयातक देश (लागत ‘करोड़ में) श्रेणी देश

भारत के प्रमुख आयात

भारत के प्रमुख आयात निम्नलिखित हैं

1. मशीनरी तथा परिवहन-उपकरण – भारत आर्थिक विकास योजनाओं में गति लाने के लिए सुधरी हुई एवं उन्नत किस्म की मशीनों का भारी मात्रा में आयात करता है। इनमें विभिन्न प्रकार की औद्योगिक मशीनें, विद्युत मशीनें, उत्खनन मशीनें तथा परिवहन-उपकरणों का आयात किया जाता है। इसमें विद्युत मशीनों का आयात सबसे अधिक किया जाता है। यह आयात मुख्यत: संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैण्ड, फ्रांस, जापान, इटली, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा रूस से होता है। यद्यपि देश में मशीनों का निर्माण पर्याप्त मात्रा में प्रारम्भ हो गया है तथापि विभिन्न प्रकार की मशीनरी वस्तुओं का आयात किया जाता है।

2. लोहा तथा इस्पात – विगत वर्षों से भारत के औद्योगीकरण में तीव्र गति से विकास हुआ है। इसी कारण लोहा तथा इस्पात की माँग में वृद्धि हुई है परन्तु अभी तक इस क्षेत्र में भारत पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है। यह आयात अमेरिका, ब्रिटेन तथा जर्मनी से किया जाता है।

3. पेट्रोलियम – भारत में पेट्रोलियम तथा उससे सम्बन्धित वस्तुओं का उत्पादन बहुत कम होता है। पेट्रोल का घरेलू उत्पादन देश की अधिकांशत: 70-75% आवश्यकता की पूर्ति ही कर पाता है, शेष 25-30% आवश्यकता के लिए हमें विदेशों पर आश्रित रहना पड़ता है। भारत कच्चा तेल अधिक मात्रा में आयात करता है, जिसका शोधन देश के तेलशोधक कारखानों में किया जाता है। तेल का आयात मुख्यतः ईरान, कुवैत, म्यांमार, इराक, सऊदी अरब, बहरीन द्वीप, मैक्सिको, अल्जीरिया, इण्डोनेशिया, रूस आदि देशों से किया जाता है। तेल व पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर भारत का व्यय लगातार बढ़ता जा रहा है।

4. अन्य आयात – उपर्युक्त वस्तुओं के अतिरिक्त भारत और भी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का आयात करता है, जिनमें विद्युत उपकरण एवं अन्य मशीनें, रासायनिक पदार्थ, कागज, उर्वरक, प्लास्टिक सामग्री, कागज की लुगदी, कृत्रिम रेशे, रबड़, मोती एवं बहुमूल्य पत्थर, ऊन, कपास, दवाइयाँ आदि वस्तुएँ प्रमुख हैं।

भारत के प्रमुख निर्यात

भारत की प्रमुख निर्यातक निम्नलिखित हैं

1. चाय – चाय भारत के तीन प्रमुख निर्यातों में से एक है। विगत वर्षों से इसके निर्यात व्यापार में चार-गुने से भी अधिक वृद्धि हुई है। ब्रिटेन भारतीय चाय का सबसे बड़ा ग्राहक है। इसके अतिरिक्त कनाडा, अमेरिका, ईरान, संयुक्त अरब गणराज्य, रूस, जर्मनी, सूडान तथा अन्य देशों को भी भारत चाय का निर्यात करता है। भारत को चाय के निर्यात व्यापार में श्रीलंका, इण्डोनेशिया व कीनिया से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है।

2. सूती वस्त्र – सूती वस्त्र भारत के निर्यात व्यापार में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत से सूती वस्त्रों विशेष रूप से सिले-सिलाए परिधानों का निर्यात मुख्यत: अमेरिका, रूस, न्यूजीलैण्ड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, मलयेशिया, सूडान, अदन, अफगानिस्तान आदि देशों को किया जाता है।

3. जूट का सामान – जूट भारत का परम्परागत निर्यात है। विभाजन से पूर्व भारतको जूट पर एकाधिकार प्राप्त था परन्तु अब यह अधिकार समाप्त हो गया है क्योंकि भारत को बांग्लादेश तथा अन्य देशों के रेशों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। महँगा होने के कारण जूट के कुल निर्यात में भारत का प्रतिशत धीरे-धीरे घटता जा रहा है। भारतीय जूट का सबसे बड़ा ग्राहक अमेरिका है। आज आयातक देशों में क्यूबा, संयुक्त अरब गणराज्य, हांगकांग, रूस, ब्रिटेन, कनाडा, अर्जेण्टीना आदि मुख्य हैं। भारत से पटसन तथा नारियल रेशे से निर्मित गलीचे आदि सामान का प्रतिवर्ष निर्यात किया जाती है।

4. अयस्क एवं खनिज – भारत विश्व का महत्त्वपूर्ण अभ्रक उत्पादक देश है तथा विश्व उत्पादन का 80% अभ्रक भारत में उत्पन्न होता है। अभ्रक का निर्यात अमेरिका, जापान तथा ग्रेट ब्रिटेन को किया जाता है।

5. चमड़ा तथा चमड़े का सामान – भारत चमड़ा तथा चमड़े से निर्मित वस्तुएँ मुख्यतः ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, फ्रांस तथा जर्मनी को निर्यात करती है।

6. गर्म मसाले – भारत से मसालों का निर्यात प्रमुख रूप से यूरोपीय देशों तथा अमेरिका को किया जाता है। आज भारत विश्व के मसाला बाजार में 27% से 30% तक योगदान कर लगभग 800 करोड़ की विदेशी मुद्रा कमाता है। भारत मसालों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 16 लाख टन मसाले पैदा किये जाते हैं जिसमें से लगभग 2 लाख टन मसालों का विदेशों को निर्यात किया जाता है। मसालों में मुख्यतः इलायची, कालीमिर्च, सुपारी, लौंग, हल्दी, अदरक, अजवायन आदि वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। विश्व में मसालों का व्यापार के आकार लगभग 4.5 लाख मीट्रिक टन है, जिसमें अकेले भारत की हिस्सेदारी 46% है।।

7. समुद्री उत्पाद – भारत से समुद्री उत्पाद भी निर्यात किये जाते हैं। इनमें जमी हुई झींगा मछली का विशेष स्थान है। हमारे समुद्री उत्पादों के प्रमुख ग्राहक जापान और श्रीलंका हैं।

8. कहवा – भारत कहवा के निर्यात से विदेशी मुद्रा कमाने में बहुत महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। कहवा विश्व के अनेक देशों को निर्यात किया जाता है।

9. इन्जीनियरिंग का सामान – भारत से इन्जीनियरिंग का सामान प्रमुख रूप से पूर्वी एशिया, अफ्रीकी, पूर्वी तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता है। इन्जीनियरिंग सामान के निर्यात मूल्य में तेजी से वृद्धि हो रही है।

10. दस्तकारी का सामान – भारत के निर्यात में दस्तकारी उद्योग का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इनमें रत्न, जवाहरात एवं अन्य हस्तर्निमत वस्तुएँ सम्मिलित हैं। रत्न और आभूषण के निर्यात में 90% रत्न

और 10% आभूषण होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, बेल्जियम हांगकांग, फ्रांस, जापान, सिंगापुर, रूस, बैंकाक, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और न्यूजीलैण्ड भारतीय माल के प्रमुख आयातक देश हैं।

11. अन्य निर्यात – उपर्युक्त वस्तुओं के अतिरिक्त भारत अन्य वस्तुओं; जैसे-काजू, कालीमिर्च, चीनी, कपास, चावल, रसायन, कच्चा लोहा, खली, फल आदि का भी निर्यात करता है। कुछ वर्षों से बिजली के पंखों, कपड़ों, सिलाई की मशीनों, साइकिलों, इन्जीनियरिंग वस्तुओं, खेल का सामान तथा पेट्रोलियम उत्पाद के निर्यात में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है।

भारत के विदेश व्यापार की विशेषताएँ

अथवा

भारत के विदेश व्यापार की अभिनव (नूतन) प्रवृत्तियाँ

भारत के विदेश व्यापार में सामान्यत: निम्नलिखित विशेषताएँ या अभिनव (नूतन) प्रवृत्तियाँ पायी जाती हैं।

- भारत का 90% विदेश व्यापार समुद्री मार्गों द्वारा सम्पन्न होता है। वायु-परिवहन एवं सड़क परिवहन का योगदान केवल 10% है।।

- भारत स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पूर्व आयात अधिक करता था, परन्तु स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद आयात में वृद्धि के साथ-साथ निर्यात में भी वृद्धि हुई है।

- भारत के आयात में मशीनें, खाद्य तेल, खनिज तेल एवं सम्बन्धित उत्पाद, इस्पात का बना सामान, उत्तम एवं लम्बे रेशे की कपास, रासायनिक सामान एवं उर्वरक, कच्चा जूट, कागज एवं लुगदी और अखबारी कागज, रबड़, कल-पुर्जे तथा विद्युत उपकरणों एवं मशीनरी का प्रमुख स्थान होता है।

- भारत से सूती वस्त्र व सिले-सिलाए परिधान, जूट का सामान, चाय, चीनी, चमड़ा एवं चमड़े की वस्तुएँ, कीमती मोती एवं जवाहरात, कोयला, कोक एवं ब्रिकेट, औषधियाँ, कृत्रिम रेशे, वनस्पति तेल, तिलहन, खनिज पदार्थ, खेल का सामान, रत्न एवं आभूषण, इलेक्ट्रिॉनिक्स और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर, हस्तशिल्प, कालीन, पेट्रोलियम उत्पाद, इन्जीनियरिंग का सामान, मशीनें एवं उपकरण, भारी संयन्त्र, परिवहन उपकरण, उर्वरक, रबड़ की वस्तुएँ, मछली एवं मछली से निर्मित पदार्थ, नारियल, काजू तथा गर्म मसाले आदि पदार्थ निर्यात किये जाते हैं।

- स्वतन्त्रता-पूर्व भारत कच्चे मालों का निर्यात अधिक करता था, परन्तु स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् औद्योगिक विकास औद्योगीकरण में प्रगति होने के कारण अब तैयार माल विदेशों को अधिक भेजा जाने लगा है।

- भारत में खनिज तेल की माँग निरन्तर बढ़ने के कारण आयातित खनिज तेल की मात्रा भी निरन्तर बढ़ रही है। भारत में सम्पूर्ण आयात का लगभग 28% भाग खनिज तेल का ही होता है।

- भारत के आयात में खाद्यान्नों में निरन्तर कमी आई है, बल्कि अब आयात बन्द ही कर दिया गया है क्योंकि खाद्यान्न उत्पादन में पर्याप्त प्रगति हुई है।

- हाल के वर्षों में भारत के निर्यात व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है और इनका आधार ज्यादा व्यापक बना है, जो एक शुभ संकेत माना जा रहा है। विगत वर्षों में जिन वस्तुओं का निर्यात लगातार बढ़ा है उनमें समुद्री उत्पाद, अयस्क और खनिज, रेडीमेड गारमेण्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद, जवाहरात और आभूषण, रसायन, इन्जीनियरिंग सामान और दस्तकारी का सामान आदि प्रमुख हैं।

- उदारीकरण के दौर में आयात-निर्यात नीति में उदारवादी एवं मित्रवत् परिवर्तन लाकर जहाँ एक ओर भारतीय निर्यातकों के लिए विस्तृत परिक्षेत्र तैयार किया गया है वहीं विश्व व्यापार संगठन (WTO) को किये गये वादे के अनुरूप परिमाणात्मक नियन्त्रणों को भी समाप्त करने का दौर भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से लागू कर दिया गया है।

- 2000-01 की आयात-निर्यात नीति में चीनी मॉडल का अनुसरण करते हुए भारत सरकार ने देश के निर्यातों में वृद्धि के उद्देश्य से सात परम्परागत निर्यात संवर्द्धन क्षेत्रों (EPZs) को विशेष आर्थिक परिक्षेत्र (SEZs) में रूपान्तरित कर दिया है। कांडला (गुजरात), सान्ताक्रुज (महाराष्ट्र), कोच्चि (केरल), फाल्टा (प० बंगाल), नोएडा (उत्तर प्रदेश), चेन्नई (तमिलनाडु) तथा विशाखापट्टनम (आन्ध्र प्रदेश) विशेष आर्थिक परिक्षेत्र में सम्मिलित हैं।

- भारत का विदेश व्यापार अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों के आधार पर किया जाता है। भारत का अधिकांश विदेश व्यापार लगभग 200 देशों के साथ होता है।

- भारत के अधिकांश आयात-निर्यात (व्यापार) देश के पूर्वी तथा पश्चिमी तट पर स्थित बड़े पत्तनों द्वारा ही सम्पन्न किये जाते हैं।

- भारत का विदेश व्यापार सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित किया जाता है। इस कार्य के लिए सरकार आयात-निर्यात लाइसेंस प्रदान करती है तथा कुछ वस्तुओं के व्यापार को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया है। सरकार ने निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए जिंस बोर्ड, निर्यात निरीक्षण परिषद्, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, सुमद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कृषि एवं संसाधित खाद्य सामग्री निर्यात विकास अभिकरण तथा निर्यात एवं संवर्द्धन परिषद् की स्थापना की है। अन्य संगठनों में भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ, भारतीय मध्यस्थता परिषद् तथा भारतीय हीरा संस्थान प्रमुख हैं।

- विदेश व्यापार में वृद्धि के लिए भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेता है तथा उनका आयोजन अपने देश में भी करता रहता है।

- सरकार निर्यात पर अधिक बल दे रही है; अत: उन्हीं कम्पनियों को आयात की छूट दी जा रही है जो निर्यात करने में सक्षम हैं। भारत सरकार ने निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए करों में अनेक रियायतों का प्रावधान किया है तथा निजी क्षेत्र को प्राथमिकता प्रदान कर रही है।

प्रश्न 3

भारत का निर्यात-व्यापार कम होने के कारण बताइए। सरकार द्वारा निर्यात-वृद्धि के लिए किये गये प्रयासों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

भारत के निर्यात-व्यापार में मन्द (कम) वृद्धि होने के निम्नलिखित कारण हैं

1. निर्यातकर्ताओं को सुविधाओं का अभाव – भारत में निर्यातकर्ताओं को निर्यात के सम्बन्ध में अनेक कठिनाइयों का सामना करना होता है; जैसे–निर्यात सम्बन्धी कानून कड़े होना, साख-सुविधाओं की कमी, जहाजी लदान की कठिनाइयाँ, निर्यात कर अधिक होना आदि। इससे निर्यात में बाधा आती है।

2. औद्योगिक प्रगति धीमी – औद्योगिक प्रगति धीमी होने के कारण भी औद्योगिक उत्पादन तेजी से नहीं बढ़ पा रहा है। इसी कारण जुलाई, 1991 ई० में घोषित नयी उदारवादी औद्योगिक नीति के अन्तर्गत सरकार ने उद्योगों को लाइसेन्स मुक्त कर दिया है।

3. उन्नत देशों की व्यापार नीति – विश्व के उन्नत एवं विकसित देश भारतीय निर्यात के विरुद्ध भारी आयात-कर तथा अन्य व्यापारिक बाधाएँ खड़ी करते रहते हैं, जिनका भारतीय निर्यात पर प्रतिकूल असर पड़ता है।

4. विज्ञापन एवं प्रचार की कमी – विदेशों में यथेष्ट मात्रा में विज्ञापन तथा प्रचार हेतु बनी संस्थाएँ प्रभावी ढंग से कार्य नहीं करती हैं। फलत: भारतीय माल की माँग कम रहती है।

5. ऊँची कीमत – माल की उत्पादन लागत अधिक होने के कारण तथा आयात किये जाने वाले कच्चे माल की ऊँची कीमतों के कारण भारत द्वारा निर्मित माल की कीमतें भी ऊँची रहती हैं। परिणामस्वरूप वे विदेशी प्रतियोगिता में पिट जाती हैं।

6. विदेशी प्रतियोगिता – भारत को जूट के सामान के निर्यात में बांग्लादेश से, चाय के निर्यात में श्रीलंका व चीन से, चीनी के मामले में क्यूबा व जावा से और सूती वस्त्र के निर्यात में जापान, चीन व इंग्लैण्ड से कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है, जिससे इन मुख्य वस्तुओ के निर्यात में वृद्धि नहीं हो पा रही है।

7. घटिया माल का निर्यात – भारतीय निर्यातक कई बार घटिया माल विदेशों को निर्यात कर देते हैं, जिससे विदेशों में भारतीय माल की प्रतिष्ठा गिर जाती है।

विगत वर्षों में निर्यात बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा किये गये प्रयास निम्नलिखित हैं

1. अग्रिम लाइसेन्स व लाइसेन्स से मुक्ति – सरकार ने कुछ उद्योगों को अग्रिम लाइसेन्स देने की व्यवस्था की है। इन लाइसेन्सों के आधार पर निर्यातकों द्वारा निर्यात के लिए बनने वाले सामान हेतु कच्चे माल का क्रय किया जाता है। अब सरकार ने अनेक उद्योगों को लाइसेन्स मुक्त भी कर दिया है।

2. ऋण सुविधाएँ – निर्यातकर्ताओं की सुविधाओं के लिए बैंकों द्वारा 6 मास की अवधि या इससे अधिक अवधि के लिए ऋणों की सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक निर्यात साख एवं गारण्टी निगम की भी स्थापना की गयी है।

3. व्यापारिक समझौते – सभी महत्त्वपूर्ण राष्ट्रों से उन देशों को विशिष्ट वस्तुओं का निर्यात करने तथा उनसे निश्चित वस्तुएँ आयात करने के लिए व्यापारिक समझौते किये गये हैं।

4. राज्य व्यापार निगम की परिषदें – निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा राज्य व्यापार निगम की तथा विभिन्न वस्तुओं के लिए निर्यात संवर्द्धन परिषदें स्थापित की गयी हैं।

5. भाड़े तथा करों में रियायत – निर्यात किये जाने वाले माल को बन्दरगाह तक पहुँचाने के लिए भाड़े में रियायत तथा लदान सम्बन्धी सुविधाएँ भी दी जाती हैं। चाय, पटसन के सामान इत्यादि परम्परागत वस्तुओं के निर्यात पर निर्यात शुल्क में कमी भी की गयी है।

6. प्रदर्शनियों का आयोजन – संसार के सभी देशों की होने वाली औद्योगिक प्रदर्शनियों में भारत भाग लेता है तथा अपने देश में भी इस प्रकार की प्रदर्शनियों का आयोजन करता है।

7. पर्यटकों को सुविधाएँ – भारत के प्राय: सभी भागों में विदेशी पर्यटक केन्द्र खोले गये हैं। इन केन्द्रों द्वारा पर्यटक स्थलों पर भारतीय माले बेचने का प्रबन्ध किया गया है। इस प्रकार पर्यटक भारतीय माल को अपने देश ले जाते हैं और फिर वहाँ से ऑर्डर लेने की चेष्टा की जाती है।

8. लचीले रुख की नीति – निर्यात वायदों को पूरा करने के लिए औद्योगिक सुविधाएँ प्रदान करने की घोषणा की गयी है। इससे लाल फीताशाही सम्बन्धी औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं रहेगी।

9. शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी उद्योग – निर्यात के लिए गैर-परम्परागत वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पूँजीगत वस्तुओं व कच्चे माल तथा उपकरणों के शुल्क-मुक्त आयात, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क व अन्य केन्द्रीय करों की उगाही आदि में रियायत तथा विदेशी सहयोग की शर्तों में अधिक उदारता जैसी सुविधाएँ दी जाती हैं।

10. बिजली करघों का नियमितीकरण – वस्त्रों का निर्यात बढ़ाने के लिये अनधिकृत बिजली करघों को नियमित कर दिया गया है।

11. खनिज तेल का आयात – भारत की आयात मदों में सबसे बड़ी मद पेट्रोलियम पदार्थों की है। इस मद का आयात घटाने के लिए भारत ने मुम्बई हाई के समुद्र में तथा अन्य भागों में तेल के उत्पादन में वृद्धि के लिए ठोस प्रयास किये हैं और इनमें उसे पर्याप्त सफलता भी मिली है। भारत में खनिज तेल के उत्पादन में वृद्धि होने के कारण वर्ष 1988-89 में इस मद की आयात राशि घट गयी थी, किन्तु माँग बढ़ने के कारण वर्ष 1993-94 के बाद यह राशि फिर बढ़ गयी।

12. भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान – यह सरकारी संस्थान उद्योगों व निर्यात संस्थाओं के ” कर्मचारियों को निर्यात प्रबन्ध का प्रशिक्षण देता है, निर्यात की गुंजाइश वाले देशों का पता लगाता हैं। तथा विदेशों में बाजारों का सर्वेक्षण करता है।

13. निर्यात-आयात बैंक – निर्यात-आयात सम्बन्धी विविध समस्याओं के समाधान के लिए जनवरी, 1982 ई० में भारत में निर्यात-आयात बैंक की स्थापना की गयी है।

प्रश्न 4

व्यापार सन्तुलन से आप क्या समझते हैं ? भारत सरकार ने व्यापार सन्तुलन को अनुकूल बनाने के लिए कौन-कौन-से कदम उठाये हैं ? कारण सहित व्याख्या कीजिए। [2010]

उत्तर:

किसी देश का व्यापार सन्तुलन’ उस देश के आयातों तथा निर्यातों के सम्बन्ध को बताता है। व्यापार सन्तुलन एक ऐसा विवरण होता है जिसमें वस्तुओं के आयात तथा निर्यातों का विस्तृत ब्यौरा दिया जाता है। व्यापार सन्तुलन में केवल दृष्ट निर्यातों तथा आयातों को ही सम्मिलित किया जाता है, अदृष्ट निर्यातों तथा आयातों का उसमें कोई हिसाब नहीं रखा जाता, किसी देश का व्यापार सन्तुलन उसके अनुकूल अथवा प्रतिकूल दोनों हो सकता है। जब दो देशों के बीच आयात-निर्यात बराबर होते हैं, तो व्यापार सन्तुलन की स्थिति होती है। यदि देश ने निर्यात अधिक किया है तथा आयात कम तो व्यापार सन्तुलन अनुकूल कहा जाएगा। इसके विपरीत, यदि आयात अधिक तथा निर्यात कम किया गया है तो प्रतिकूल व्यापार सन्तुलन की स्थिति होगी।

भारत सरकार द्वारा व्यापार सन्तुलन को अनुकूल बनाने के लिए उठाये गये कदम

द्वितीय विश्व युद्ध से पहले व्यापार सन्तुलन प्रायः भारत के अनुकूल ही रहता था, परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् से भारत का व्यापार सन्तुलन निरन्तर प्रतिकूल होता गया। भारत सरकार ने व्यापार सन्तुलन को अनुकूल बनाने के लिए कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाये हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है|

1. निर्यात प्रोत्साहन द्वारा – निर्यातों को प्रोत्साहन देकर व्यापार सन्तुलन को अनुकूल करने का उपाय सबसे उत्तम है। निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक महत्त्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं, जो निम्नवत् हैं

- देश के निर्यात व्यापार को सुनियोजित और संगठित ढंग से बढ़ाने के लिए उद्योग और वाणिज्य मन्त्रालय में एक संगठन बनाया गया। इसी मन्त्रालय के अन्तर्गत चाय, कॉफी, रबड़ और इलायची के लिए चार अलग बोर्ड हैं।

- विभिन्न वस्तुओं के लिए निर्यात प्रोत्साहन परिषदें बनायी गयीं, जो अपनी-अपनी वस्तुओं के लिए विदेशी मण्डियों की जाँच करती थीं, वस्तुओं के स्तर निर्धारित करती थीं, शिकायतें दूर करती थीं तथा उनको प्रचार करती थीं।

- विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन परिषदों, बोर्डों और अन्य निर्यात संस्थाओं के काम में तालमेल स्थापित करने के लिए इन संगठनों की शीर्ष संस्था के रूप में भारतीय निर्यात संगठनों का संघ’ बनाया गया है।

- बोर्ड ऑफ ट्रेड या व्यापार मण्डल (स्थापना मई, 1962 ई०) देश के विदेशी व्यापार से सम्बन्धित समस्याओं और नीतियों के बारे में सलाह देता है।

- व्यापार सलाहकार परिषद् की भी स्थापना की गयी है, जो अर्थव्यवस्था के वाणिज्यिक पहलुओं की सफलताओं-असफलताओं का विवेचन करने के साथ-साथ व्यापार के विस्तार तथा आयात के नियमों से सम्बद्ध समस्याओं पर भी विचार-विमर्श करती है।

- निर्यात वस्तुओं की किस्म पर नियन्त्रण रखने के लिए और जहाज पर लादने से पहले माल का सुनियोजित ढंग से नियन्त्रण करने के लिए एक निर्यात निरीक्षण संस्था बनायी गयी है। इसके कारण विदेशी मण्डियों में भारतीय माल की प्रतिष्ठा बढ़ी है।

- व्यापार विकास प्राधिकरण’ नामक एक विशेष संगठन भी बनाया गया है, जो निर्यात उत्पादन और बिक्री के क्षेत्र में विशिष्ट सेवाएँ प्रदान करता है।

- इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मुम्बई में निर्यात विधायन (प्रॉसेसिंग) जोन बनाया गया है। निर्यात-व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कांदला में एक मुक्त व्यापार क्षेत्र भी बनाया गया है।

- भारत का राजकीय व्यापार निगम अब एक प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक संस्था माना जाता है। यह लगभग 140 वस्तुओं का निर्यात करता है। इसके तीन सहायक संगठन भी हैं – (क) परियोजना और उपकरण निगम, (ख) हथकरघा और दस्तकारी विकास निगम और (ग) भारतीय काजू निगम।।

- उद्योग और वाणिज्य मन्त्रालय के अधीन अन्य निगम हैं–निर्यात-साख़ और गारण्टी निगम, भारतीय कपास निगम, भारतीय पटसन निगम और भारतीय चाय निगम।

- आयात-निर्यात बैंक (EXIM) की स्थापना की गयी है।

- निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने निर्यात जोखिम बीमा निगम की स्थापना की है। सरकार की वर्तमान निर्यात-नीति द्वारा निर्यात में वृद्धि की पर्याप्त सम्भावनाएँ दृष्टिगोचर होती हैं।

2. आयातों पर प्रतिबन्ध लगाना – व्यापार सन्तुलन को ठीक करने के लिए एक दूसरा प्रभावशाली उपाय देश के आयातों को कम करना है। आयातों की मात्रा को कम करने के लिए आयातों पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबन्ध अथवा कर लगाये जाते हैं। भारत सरकार ने आयात-नीति में आयातों को कम करने का प्रयास किया है।

3. अवमूल्यन द्वारा – मुद्रा के अवमूल्यन के द्वारा भी एक देश अपने प्रतिकूल व्यापार सन्तुलन को ठीक कर सकता है। अवमूल्यन से अभिप्राय देश की मुद्रा के विदेशी मूल्य को कम करने से होता है। अवमूल्यन के द्वारा देश के निर्यातों को प्रोत्साहन दिया जा सकता है तथा आयातों की मात्रा को कम किया जा सकता है। भारत सरकार ने 1949 ई० में सबसे पहले भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया। इसके पश्चात् 6 जून, 1966 ई० को और पुन: जुलाई, 1991 ई० में रुपये का अवमूल्यन किया गया है। रुपये का अवमूल्यन होने से निर्यातों में वृद्धि हुई है तथा व्यापार सन्तुलन कुछ अनुकूल हुआ, परन्तु कुछ समय पश्चात् व्यापार सन्तुलन पुनः प्रतिकूल ही होता गया है।

4. मुद्रा-प्रसार पर नियन्त्रण करके – मुद्रा-प्रसार को कम करने के लिए भारत सरकार ने अनेक कदम उठाये हैं, जिनके परिणामस्वरूप 1993 ई० में मुद्रा-प्रसार की दर, जो 17% तक पहुँच गयी थी, घटकर 7% तक आ गयी। लेकिन मई, 1994 ई० में यह दर पुन: बढ़ने लगी और 11.8% हो गयी। मुद्रा-प्रसार पर नियन्त्रण करने से व्यापार सन्तुलन को अनुकूल बनाया जा सकता है।

5. जनसंख्या-वृद्धि पर नियन्त्रण द्वारा – व्यापार सन्तुलन को अनुकूल करने के लिए तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या को नियन्त्रित करने के प्रयास किये जाने चाहिए, जिससे आन्तरिक माँग में वृद्धि न हो। भारत सरकार ने परिवार कल्याण कार्यक्रम के द्वारा जनसंख्या-वृद्धि को कम करने के लिए अनेक महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

6. कृषि-उत्पादन में वृद्धि द्वारा – भारत जैसे विकासशील देश में व्यापार सन्तुलन को अनुकूल करने के लिए कृषि-उत्पादन में वृद्धि के प्रयास अनवरत रूप से किये जाने चाहिए। कृषि-उत्पादकता में वृद्धि करके आयातों में कमी की जा सकती है।

प्रश्न 5

भुगतान सन्तुलन व व्यापार सन्तुलन में अन्तर कीजिए। इन दोनों में किसके अध्ययन का अधिक महत्त्व है? [2010, 13, 14]

उत्तर:

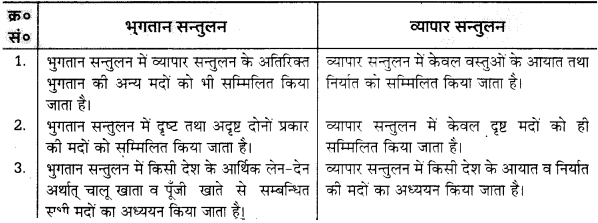

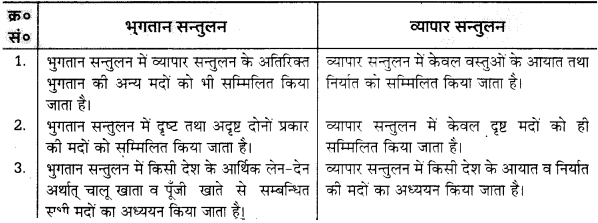

भुगतान सन्तुलन व व्यापार सन्तुलन में निम्नलिखित अन्तर हैं

व्यापार सन्तुलन एवं भुगतान सन्तुलन का तुलनात्मक महत्त्व

किसी देश के लिए व्यापार सन्तुलन की अपेक्षा उसका भुगतान सन्तुलन अधिक महत्त्वपूर्ण होता । है। व्यापार सन्तुलन के अध्ययन से देश की आर्थिक स्थिति का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। केवल भुगतान सन्तुलन ही देश की अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन की स्थिति का ज्ञान सही-सही अनुकूल तथा प्रतिकूल हो सकता है, किन्तु दीर्घकाल में व्यापार सन्तुलन का अनुकूल अथवा प्रतिकूल होना हमें देश की आर्थिक स्थिति के विषय में कुछ नहीं बताता है। देश की आर्थिक समृद्धि का प्रमाण समझा जाता था किन्तु आजकल यह विचार अधिक उपयुक्त नहीं है।

व्यापार सन्तुलन का पक्ष में होना देश की आर्थिक समृद्धि का संकेत नहीं है किन्तु किसी देश की आर्थिक समृद्धि उस देश के भुगतान सन्तुलन की स्थिति पर निर्भर होती है। भुगतान सन्तुलन के पक्ष में होने से देश के ऋण दूसरे देशों पर होते हैं और वह देश ऋणदाता होता है। इसके विपरीत भुगतान सन्तुलन का विपक्ष में होना देश को ऋणी बनाता है। अतः। किसी देश की आर्थिक स्थिति का सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें उसके भुगतान सन्तुलन का अध्ययन करना चाहिये।

प्रश्न 6

भारत की आयात-निर्यात नीति (विदेशी व्यापार नीति) 2001-02 पर एक लेख लिखिए।

या

भारतीय व्यापार नीति में हाल में हुए परिवर्तनों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

या

आर्थिक सुधारों की अवधि में भारत की व्यापार नीति में हुए मुख्य परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद से भारत ने समय-समय पर अपनी आयात-निर्यात नीति घोषित की है और आवश्यकता के अनुसार इन नीतियों में उचित समायोजन भी किया है। विगत शताब्दी के अन्तिम दशक में उदारीकरण, निजीकरण एवं भूमण्डलीकरण की नीतियाँ अपनायी गयीं और आयात-निर्यात नीति को भी इन उदारवादी आर्थिक सुधारों के साथ जोड़ा गया।

आठवीं तथा नवीं पंचवर्षीय योजना के लिए उदारवादी आयात-निर्यात नीतियाँ घोषित की गयी थीं, जिनके उद्देश्य निम्नवत् थे।

- भारत को भूमण्डलीय अर्थव्यवस्था की ओर ले जाना जिससे कि बढ़ते हुए भूमण्डलीय बाजार का लाभ उठाया जा सके।

- देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना जिसके लिए आवश्यक कच्चा माल, साज-सज्जा व पूँजीगत माल उपलब्ध कराना।

- भारतीय कृषि, उद्योग एवं सेवा की तकनीकी मजबूती को बढ़ावा देना।

- उपभोक्ताओं को अच्छी क्वालिटी की वस्तुएँ उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराना।।

भारत में आयात-निर्यात नीति, 2001-02 की घोषणा तत्कालीन केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्री श्री मुरासोली मारन ने 31 मार्च, 2001 ई० को की। भारतीय विदेशी व्यापार के इतिहास में यह नीति ऐतिहासिक है। इस नीति की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं

- इस नीति द्वारा 1 अप्रैल, 2001 ई० से 1429 में से शेष बचे सभी 715 उत्पादों के आयात पर से मात्रात्मक प्रतिबन्ध हटा लिये गये। यह स्मरण रखना चाहिए कि विश्व व्यापार संगठन के नियमों के प्रति प्रतिबद्धता के चलते इसके अतिरिक्त अन्य 714 उत्पादों के आयात पर से यह प्रतिबन्ध 1 अप्रैल, 2000 ई० से हटा लिये गये थे। अब सुरक्षा की दृष्टि से अति संवेदनशील उत्पादों को छोड़कर लगभग सभी उत्पादों का आयात देश में किया जा सकेगा। इन उत्पादों में से 147 उत्पाद कृषि-क्षेत्र से तथा 342 उत्पाद टेक्सटाइल क्षेत्र से सम्बन्धित हैं। अन्य 226 उत्पादों में ऑटोमोबाइल्स सहित दूसरे उपभोक्ता उत्पाद सम्मिलित हैं।

- जिन 715 उत्पादों के आयात परे 1 अप्रैल, 2001 से प्रतिबन्ध समाप्त किये गये उनमें ये पदार्थ हैं—चाय, कॉफी, चावल व अन्य कृषिगत उत्पाद, प्रसंस्करित खाद्य-पदार्थ, शराब, ग्रीटिंग कार्ड, ब्रीफकेस, सूती व सिन्थेटिक वस्त्र, टाइयाँ, जैकेट, जूते, प्रेशर कुकर, बर्तन, टोस्टर, रेडियो, कैसेट प्लेयर, टेलीविजन, मोपेड, मोटरसाइकिलें, कारें, घड़ियाँ, खिलौने, ब्रश, कंघे, पेन, पेंसिलें, दूध, पनीर, डेयरी उत्पाद, हीटर, इलेक्ट्रिक चूल्हे, बल्ब, वीडियो गेम्स, अण्डे, पोल्ट्री उत्पाद व फल आदि।

- 300 अति संवेदनशील उत्पादों के आयात पर निगरानी हेतु वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में ‘वाच रूम का गठन किया गया है।

- भारत में अपना माल बेचने के लिए विदेशी उत्पादकों द्वारा अनुसूचित तरीके अपनाये जाने पर आयातों पर अंकुश हेतु ‘ऐण्टी डम्पिंग ड्यूटी’ (प्रतिपाटन कर) लगायी जाएगी।

- गेहूं, चावल, मक्का, पेट्रोल, डीजल व यूरिया का आयात केवल अधिकृत एजेन्सियों द्वारा ही किया जाएगा।

- निर्यातों में 18% वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा।

- निर्यात वृद्धि के लिए नये कदम उठाये जाएँगे।

- विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों की स्थापना के साथ ही उनकी सुविधाओं में भी वृद्धि की जाएगी।

- सस्ते आयातों से स्वदेशी उद्योग व कृषि-क्षेत्र को बचाने के लिए आवश्यक उपाय किये जाएँगे। उनकी गुणवत्ता में सुधार कर उनकी कीमतों को भी प्रतिस्पर्धी बनाया जाएगा।

इस नीति के अन्तर्गत की गयी कार्यवाहियाँ निम्नलिखित हैं

- भारत सरकार ने 7 मई, 2001 से 300 अति संवेदनशील उपभोक्ता वस्तुओं के आयात पर निगरानी के लिए इनके आयात के 200 रास्ते बन्द कर दिये हैं। पहले 211 प्रवेश मार्गों में से कहीं से भी माल का आयात किया जा सकता था, किन्तु अब केवल 11 बन्दरगाहों व हवाई अड्डों के रास्ते ही आयात किया जा सकता है।

- खुली बाजार व्यवस्था व आयात व्यवस्था के कारण यदि कोई देश अनुचित तरीके अपनाकर अपने माल से भारत के बाजार को पाट देता है अर्थात् अपने माल की भारत के बाजार में भरमार कर देता है तो ऐसी दशा में भारत सरकार ऐसी वस्तुओं पर ‘ऐण्टी डम्पिंग ड्यूटी’ (प्रतिपाटन कर) लगाकर उन पर नियन्त्रण करेगी। भारत ने मई, 2001 ई० तक डम्पिग के 89 मामले दर्ज किये हैं, जिनमें से आधे मामले चीन से होने वाली आयातित वस्तुओं के खिलाफ हैं।

इस प्रकार सरकार का निगरानी कक्ष स्थिति पर बराबर निगाह रखेगा और किसी वस्तु के अनुचित आयात की भरमार पर तत्काल कार्यवाही करेगा तथा देश की कृषि, उद्योग व अर्थव्यवस्था पर : खुले आयात का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने देगा।

लघु उत्तरीय प्रश्न (4 अंक)

प्रश्न 1

भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताओं को बताइए।

उत्तर:

भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं

- अधिकांश भारतीय विदेशी व्यापार लगभग (90%) समुद्री मार्गों द्वारा किया जाता है। हिमालय पर्वतीय अवरोध के कारण समीपवर्ती देशों एवं भारत के मध्य धरातलीय आवागमन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसी कारण देश का अधिकांश व्यापार पत्तनों द्वारा अर्थात् समुद्री मार्गों द्वारा ही किया जाता है।

- भारत के निर्यात व्यापार का 27% पश्चिमी यूरोपीय देशों, 20% उत्तर अमेरिकी देशों, 51% एशियाई एवं ऑस्ट्रेलियाई देशों तथा 2% अफ्रीकी देशों एवं दक्षिण अमेरिकी देशों में किया जाता है। कुल निर्यात का लगभग 40% भाग विकसित देशों को किया जाता है। इसी प्रकार आयात व्यापार में 26% पश्चिमी यूरोपीय देशों, 39% एशियाई एवं ऑस्ट्रेलियाई देशों, 13% उत्तरी अमेरिकी देशों तथा 7% अफ्रीकी देशों का स्थान है।

- यद्यपि भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है, परन्तु विश्व व्यापार में भारत का भाग 0.67% है, जबकि अन्य विकसित एवं विकासशील देशों की भाग इससे कहीं अधिक है।

- भारत का व्यापार सन्तुलन सदैव भारत के विपक्ष में रहा है। इसका प्रमुख कारण यह है कि भारत के आयात की मात्रा निर्यात से सदैव अधिक रहती है। परिणामस्वरूप विदेशी व्यापार का सन्तुलन प्रायः भारत के विपक्ष में रहती है।

- देश का अधिकांश विदेशी व्यापार मात्र 35 देशों (कुल 190 देश) के मध्य होता है जो विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों के आधार पर किया जाता है। भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ है।

- भारत के विदेशी व्यापार में खाद्यान्नों के आयात में निरन्तर कमी आयी है, जिसका प्रमुख कारण खाद्यान्न उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि का होना है। वर्ष 1989-90 से देश खाद्यान्नों को निर्यात करने की स्थिति में आ गया था, परन्तु वर्ष 1993-94 से पुनः देश को खाद्य-पदार्थ-गेहूं और चीनी-विदेशों से आयात करने पड़ रहे हैं।

- भारत अपनी विदेशी मुद्रा के संकट का हल अधिकाधिक निर्यात व्यापार से ही कर सकता है; अतः उन्हीं कम्पनियों को आयात की छूट दी जाती है, जो निर्यात करने की स्थिति में हैं।

- भारत के आयातों में मशीनरी, खनिज तेल, उर्वरक, रसायन तथा कपास की अधिकता रहती है और निर्यातों में हीरे-जवाहरात, चमड़ा, सूती वस्त्र व खनिज पदार्थों का मुख्य स्थान है।

- स्वतन्त्रता के पूर्व भारत अधिकतर कच्चे माल का निर्यात और पक्के माल (अधिकतर उपभोग वस्तुओं) का आयात करता था। स्वतन्त्रता के बाद उद्योग-धन्धों का विकास होने के कारण भारत द्वारा अब पक्के माल का भी पर्याप्त निर्यात किया जा रहा है। इसके आयात किये गये पक्के माल में अब अधिकतर मशीनें होती हैं। इसके साथ ही भारत में औद्योगिक विकास में वृद्धि होते रहने के कारण कच्चे माल का आयात भी बढ़ रहा है।

प्रश्न 2

भारत के आयात-निर्यात व्यापार (विदेशी व्यापार) की वर्तमान प्रवृत्तियाँ बताइए। [2010, 11]

या

हाल के वर्षों में भारत के निर्यातों की मुख्य प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। [2011]

या

भारत के विदेशी व्यापार की आधुनिक प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। [2015]

उत्तर:

अंग्रेजी राज्य की स्थापना से पूर्व भारत विश्व के प्रमुख निर्यातकों में से था। भारत सूती-वस्त्र, रेशमी वस्त्र, बर्तन, इत्र, मसाले आदि रोम, मिस्र, यूनान, चीन, अफगानिस्तान, ईरान आदि देशों को भेजता था तथा शराब, घोड़े, बहुमूल्य जवाहरात आदि का आयात करता था। स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पूर्व भारत का विदेशी व्यापार एक उपनिवेश एवं कृषि-पदार्थों तक ही सीमित था। इसका अधिकांश व्यापार ग्रेट-ब्रिटेन तथा राष्ट्रमण्डलीय देशों से ही होता था। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् से भारत के विदेशी व्यापार में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं। भारत के विदेशी व्यापार की प्रवृत्ति निम्नवत् रही है

(1) व्यापार की दिशा और स्वभाव में परिवर्तन – स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् हमारे देश से चाय व जूट के निर्यात में कमी हुई है तथा मशीनों, औजारों, इंजीनियरिंग वस्तुओं, चमड़ा तथा चमड़े से बनी वस्तुओं, हस्तशिल्प तथा जवाहरात आदि के निर्यात में वृद्धि हुई है। सबसे अधिक मात्रा में पेट्रोलियम और क्रूड उत्पादों का आयात होता है। मशीनों व उपकरणों का आयात भी अधिक मात्रा में किया जा रहा है। अनाज का आयात कम हुआ है। अब हम विदेशों से तैयार माल के स्थान पर कच्चा माल अधिक मॅगाते हैं। निर्यात के मामले में भारत अब केवल प्राथमिक एवं कृषिगत वस्तुओं का ही निर्यातक नहीं रह गया है, बल्कि इसके निर्यात में विनिर्मित (मैन्युफैक्चर्ड) वस्तुओं का प्रतिशत भी बढ़ता जा रहा है।

(2) विदेशी व्यापार के आकार एवं परिमाण में परिवर्तन – स्वतन्त्रता के उपरान्त भारत के विदेशी व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। यद्यपि यह वृद्धि व्यापार की मात्रा एवं मूल्य दोनों में ही हुई है, फिर भी इस वृद्धि को सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता; क्योंकि विश्व के कुल विदेशी व्यापार में भारत का अंश पिछले वर्षों में लगभग स्थिर ही रहा है। भारत का विदेशी व्यापार विश्व के लगभग सभी देशों के साथ है। 7,500 से भी अधिक वस्तुएँ लगभग 190 देशों को निर्यात की जाती हैं, जब कि 6,000 से अधिक वस्तुएँ 140 देशों से आयात की जाती हैं।

(3) व्यापार घाटा – भारत का व्यापार घाटा भी निरन्तर बढ़ता जा रहा है। वित्त वर्ष 2001-02 के प्रथम 9 महीनों में देश का व्यापार घाटा 5.79 अरब डॉलर पर पहुँच गया था, परन्तु अप्रैल-सितम्बर, 2011-12 ई० की अवधि में देश का व्यापार घाटा लगभग 8 अरब आ गया है।

वर्तमान समय में भारत में विदेशी व्यापार की निम्नलिखित प्रवृत्तियाँ स्पष्ट होती हैं

- भारत के विदेशी व्यापार में तीव्रता से वृद्धि हो रही है।

- भारत के विदेशी व्यापार के क्षेत्र में विकास हो रहा है और नये व्यापार सम्बन्ध स्थापित हो रहे हैं।

- तेल उत्पादक राष्ट्रों के आयात की राशि में असाधारण वृद्धि हुई है।

- समाजवादी देशों के साथ विशेष रूप से रूस के साथ व्यापार सम्बन्ध सुदृढ़ हो रहे हैं।

- विदेशी व्यापार के निर्यात में अपरम्परागत क्षेत्र का अनुपात तेजी से बढ़ रहा है।

- भारत के विदेशी व्यापार में निर्यात का अंशदान बढ़ता जा रहा है।

- भारत के विदेशी व्यापार में प्रतिकूल भुगतान सन्तुलन की अवस्था बनी हुई है।

प्रश्न 3

भारत के निर्यातों एवं आयातों की प्रमुख मदे बताइए। [2012]

या

भारत की आयात व निर्यात प्रत्येक की किन्हीं दो प्रमुख मदों का उल्लेख कीजिए। [2016]

उत्तर:

भारत के निर्यात की प्रमुख मदें

(क) कृषि और सम्बद्ध उत्पाद

- काजू की गिरी,

- कॉफी,

- समुद्री उत्पाद,

- कपास,

- चावल,

- मसाले,

- चीनी,

- चाय,

- तम्बाकू।

(ख) अयस्क और खनिज – (1) लौह-अयस्क।

(ग) विनिर्मित वस्तुएँ

- इंजीनियरी वस्तुएँ,

- रसायन,

- टैक्सटाइल्स सिलेसिलाए परिधान,

- जूट व जूट से निर्मित सामान,

- चमड़ा और चमड़ा उत्पाद,

- हस्त शिल्प,

- हीरे और जवाहरात।

(घ) खनिज ईंधन और लुब्रीकेण्ट कोयले सहित।

भारत के आयात की प्रमुख मदें

- अनाज और अनाज के उत्पाद,

- काजू की गिरी,

- कच्चा रबर,

- ऊनी, कपास तथा जुट के रेशे,

- पेट्रोलियम तेल और लुब्रीकेण्ट,

- खाद्य तेल,

- उर्वरक,

- रसायन,

- रँगाई व रँगाई की सामग्री,

- प्लास्टिक सामग्री,

- चिकित्सीय एवं औषध उत्पाद,

- कागज, गत्ता,

- मोती एवं रत्न,

- लौह-इस्पात,

- अलौह धातुएँ।।

प्रश्न 4

भारत में निर्यात में वृद्धि हेतु अपने सुझाव दीजिए। [2009, 12, 14]

उत्तर:

निर्यात-वृद्धि के लिए सुझाव

र्यात में वृद्धि हेतु निम्नलिखित सुझाव हैं

- प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति बढ़ाने के लिए उत्पादन लागत घटाई जाए।

- उत्पादन पद्धति में सुधार किया जाए तथा श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाई जाए।

- कृषि उत्पादन तथा व्यापार सुविधाओं में वृद्धि की जाए।

- निर्यात वस्तुओं की किस्म में सुधार किया जाए।

- निर्यात प्रोत्साहन के लिए सकारात्मक प्रेरणाएँ दी जाएँ।

- निर्यात वस्तुओं के उत्पादकों व निर्यातकों को वित्तीय सुविधाएँ प्रदान की जाएँ।

- व्यापार समझौते के लाभों को प्राप्त करने के लिए भरपूर प्रयत्न किए जाएँ।

- पर्याप्त मात्रा में विदेशों में प्रचार एवं प्रसार किया जाए।

- विदेशी बाजारों का गहन एवं व्यापक सर्वेक्षण किया जाए।

- भारतीय माल की कीमतों को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धात्मक स्तरों के समरूप रखा जाए।

- केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा स्थापित विभागों में उचित एवं प्रभावपूर्ण समन्वय स्थापित किया जाए।

- देश में निर्यात विकास कोष की स्थापना की जाए।

- निर्यातगृहों तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक केन्द्रों की स्थापना में सहायता दी जाए।

- बन्दरगाहों का सुधार एवं अभिनवीकरण किया जाए।

- व्यापार विपणन हेतु प्रशिक्षण दिया जाए।

प्रश्न 5:

भारत में भुगतान-शेष में असन्तुलन के क्या कारण हैं? [2010]

उत्तर:

भारत के भुगतान-शेष में असन्तुलन के अनेक कारण हैं, जिनमें प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं

- तेल उत्पादक देश अपने पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य पिछले कुछ वर्षों से प्रति वर्ष बढ़ाते रहे हैं। इसके साथ ही देश में पेट्रोलियम पदार्थों की खपत भी बढ़ी है, जिससे पर्याप्त मात्रा में इनका आयात किया गया है।

- आर्थिक योजना के कारण देश में औद्योगीकरण व कृषि विकास की गति तेज हो गयी, जिसके फलस्वरूप मशीनों का पर्याप्त आयात करना पड़ा।

- भारत के भुगतान-असन्तुलन का एक कारण निर्यातों का आशा के अनुरूप न बढ़ना है। वर्ष 1950-51 में भारत के निर्यात १ 606 करोड़ के थे, जो वर्ष 2011-12 में बढ़कर १ 14,59,28,050 करोड़ के हो गये हैं, जबकि आयात इसी काल में 608 करोड़ से बढ़कर है 23,44,772.04 करोड़ के हो गये हैं।

- भारत ने विकास-कार्य के लिए पर्याप्त मात्रा में ऋण लिये हैं, जिसमें ब्याज व मूलधन वापसी के लिए भी विदेशी विनिमय का व्यय करना पड़ता है। इससे भी भुगतान-शेष में असन्तुलन पैदा हो गया है।

- भारत की जनसंख्या बराबर बढ़ रही है, जिससे आयातों में वृद्धि हो रही है तथा घरेलू उपभोग बढ़ने से निर्यात-क्षमता में कमी आयी है। इससे भी भुगतान-शेष में असन्तुलन की स्थिति बन गयी है।

- देश का अपने विदेशी दूतावासों, यात्रियों, विद्यार्थियों आदि पर सरकारी व्यये बराबर बढ़ रहा है। इससे भी भुगतान-शेष का असन्तुलन बढ़ा है।

प्रश्न 6

भुगतान सन्तुलन को परिभाषित करते हुए इसे अनुकूल बनाने हेतु सुझाव दीजिए। [2010]

या

प्रतिकूल भुगतान सन्तुलन को सुधारने के लिए कोई चार सुझाव दीजिए। [2013, 16]

या

प्रतिकूल भुगतान सन्तुलन का अर्थ लिखिए। भारत के प्रतिकूल भगतान सन्तुलन के सुधार के लिए कोई दो उपाय सुझाइए। [2016]

उत्तर:

भुगतान सन्तुलन किसी देश के आर्थिक लेन-देन का एक व्यवस्थित लेखा-जोखा है, जो किसी देश के निवासियों द्वारा विश्व के अन्य देशों के निवासियों के साथ किया जाता है। भुगतान सन्तुलन के विवरण में प्राय: लेन-देन की मदों में चालू खाता और पूँजी खाता की मदों का उल्लेख होता है। जब किसी देश का चालू खाती, पूँजी खाता के अन्तर्गत कुल लेनदारियों तथा देनदारियों की तुलना में अधिक होता है, तो उस देश का भुगतान सन्तुलन अनुकूल कहा जाएगा। वर्तमान समय में अनुकूल भुगतान सन्तुलन आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि का सूचक माना जाता है।

भारत एक विकासशील देश है। भारत जैसे विकासशील देशों में प्रतिकूल भुगतान सन्तुलन एक विकट समस्या बनी हुई है। इसे अनुकूल बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं

1. आयातों को कम करना – यदि भुगतान सन्तुलन को भारत के अनुकूल करना है तब यह आवश्यक है कि हमें अपने आयातों में कमी करनी होगी, क्योंकि आयातों में कमी से देनदारियाँ कम होंगी और भुगतान सन्तुलन अनुकूल हो सकेगा। सरकार आयात की वस्तुओं पर अधिक आयात कर. लगाकर, देश में आयातित वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाकर, व्यापारियों को आयात लाइसेन्स देकर तथा आयात कोटा निश्चित कर, आयातों को कम कर सकती है।

2. निर्यातों में वृद्धि – निर्यातों में वृद्धि करके विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है और भुगतान सन्तुलन को अपने पक्ष में किया जा सकता है। निर्यातों में वृद्धि के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं

- वस्तुओं के गुण और मात्रा में वृद्धि तथा उत्पादन लागत में कमी द्वारा।

- वस्तुओं से सम्बद्ध उद्योगों को संरक्षण प्रदान कर।

- निर्यात कर में कमी करना।

- बन्दरगाहों तक तैयार उत्पादों को ले जाने की उचित व्यवस्था करना।

- बन्दरगाहों से जहाज में लदान की कारगर व्यवस्था करना।

3. मुद्रा का अवमूल्यनं – मुद्रा का अवमूल्यन करके निर्यात बढ़ाने के प्रयास किये जा सकते हैं। मुद्रा के मूल्य में कमी कर देने से विदेशी व्यापारियों को अपेक्षाकृत कम मुद्रा देकर वस्तुएँ प्राप्त हो जाती हैं। मुद्रा के अवमूल्यन से निर्यातों के बढ़ने की सम्भावना होती है।

4. विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करके – विदेशी पर्यटकों को अपने देश में दर्शनीय स्थलों की ओर आकर्षित करके विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है।

5. विनिमय-नियन्त्रण द्वारा विनिमय – नियन्त्रण के द्वारा भी भुगतान सन्तुलन को पक्ष में लाया जा सकता है। सरकार आयात पर प्रतिबन्ध लगाकर भुगतान सन्तुलन को अपने पक्ष में कर सकती है।

6. विदेशी विनियोजकों को आकर्षित करके – भुगतान सन्तुलन को नियन्त्रित करने हेतु विदेशी विनियोजकों को पूँजी विनियोग के लिए अपने देश में आकर्षित करना चाहिए, जिसके द्वारा उत्पादन की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है।

7. विदेशी ऋण प्राप्त करके – विदेशी ऋण प्राप्त करके भी भुगतान सन्तुलन को अपने अनुकूल किया जा सकता है, परन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि विदेशी ऋण उत्पादक-कार्यों के लिए ही लिये जाएँ।

8. जनसंख्या-वृद्धि पर नियन्त्रण द्वारा – देश की जनसंख्या-वृद्धि को नियन्त्रित करने के लिए अधिक प्रयास होना चाहिए, जिससे आन्तरिक माँग में वृद्धि न हो। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा परिवार नियोजन के कार्यक्रम को व्यापक और अनिवार्य कर देना चाहिए।

प्रश्न 7

दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए घोषित नयी आयात-निर्यात नीति पर टिप्पणी लिखिए। [2009]

उत्तर:

दसवीं योजना के लिए नयी आयात-निर्यात नीति की घोषणा केन्द्र सरकार द्वारा 31 मार्च, 2002 ई० को की गयी, जिसमें पूर्व दशक में अपनाये गये उदारीकरण एवं भूमण्डलीकरण के दृष्टिकोण को यथावत् जारी रखा गया और निर्यात की प्रक्रिया के अन्तर्गत आने वाली जटिलताओं को कम करते हुए नीति को निर्यातकों के हितों का संरक्षक बनाया गया। नवीन आयात-निर्यात के अन्तर्गत निम्नलिखित उद्देश्यों को समाहित किया गया है

- विश्व बाजार के बढ़ते अवसरों से फायदा उठाने के उद्देश्य से देश को विश्व-अभिमुख अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ाना।।

- देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक कच्चे माल, तकनीक, मशीनी उपकरण आदि को आसानी से उपलब्ध करवाकर सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना।

- भारतीय कृषि उद्योग एवं सेवाओं की तकनीकी क्षमता और कुशलता को बढ़ावा देना।

- रोजगार के नये अवसर सृजित करना।

- उत्पादों की तैयारी गुणवत्ता के अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप करना।

- उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर अच्छे उत्पाद उपलब्ध कराना।

नयी आयात-निर्यात नीति की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं

- दसवीं योजना की अवधि के अन्त तक (अर्थात् 31 मार्च, 2007 ई० तक) देश के कुल निर्यात को 80 अरब डॉलर वार्षिक के स्तर पर पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है।

- मार्च, 2007 ई० के अन्त तक भारत की विदेशी व्यापार में हिस्सेदारी मौजूदा 0.67% से बढ़ाकर 1.0% करने का लक्ष्य रखा गया है।

- कुछ संवेदनशील उत्पादों को छोड़कर शेष सभी उत्पादों के निर्यात पर से मात्रात्मक प्रतिबन्ध हटा लिये गये हैं।

- कृषिगत निर्यातों को विशेष प्रोत्साहन देने की योजना बनायी गयी है।

- देश के निर्यातों को बढ़ाने के लिए बनाये गये विशेष आर्थिक क्षेत्रों में सुविधाएँ बढ़ायी गयी हैं।

- इलेक्ट्रॉनिक, हार्डवेयर तथा रत्नों एवं आभूषणों के निर्यातों को बढ़ाने के लिए विशेष योजना तैयार की गयी है।

- कुटीर एवं हथकरघा उद्योग पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है।

- निर्यात बाजार के विस्तार हेतु अफ्रीका पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया है, जिसके पहले चरण में सात देशों-नाइजीरिया, दक्षिणी अफ्रीका, मॉरीशस, केन्या. इथोपिया, तंजानिया एवं घाना को सम्मिलित किया गया है। इन देशों के लिए निर्यात वस्तुओं में कपास एवं धागा, कपड़ा, सिले-सिलाए वस्त्र, दवाएँ, मशीनी उपकरण तथा दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण सम्मिलित हैं।

प्रश्न 8

सरकार की वर्तमान आयात-नीति के प्रमुख तत्त्वों को बताइए।

उत्तर:

सरकार की वर्तमान आयात-नीति के प्रमुख तत्त्व इस प्रकार हैं

वित्तीय वर्ष 2001-02 के लिए नयी आयात नीति की घोषणा तत्कालीन केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्री मुरासोली मारन ने 31 मार्च, 2001 ई० को की। भारतीय विदेशी व्यापार के इतिहास में यह नीति ऐतिहासिक है, क्योंकि इस नीति से शेष बचे सभी 715 उत्पादों के आयात पर से परिमाणात्मक प्रतिबन्ध हटा लिये गये हैं। अब सुरक्षा की दृष्टि से अति संवेदनशील उत्पादों को छोड़कर सभी उत्पादों का आयात देश में किया जा सकेगा। विश्व-व्यापार संगठन के नियमों के प्रति प्रतिबद्धता के चलते 714 उत्पादों के आयात पर से यह प्रतिबन्ध 1 अप्रैल, 2000 ई० से ही हटा लिये गये थे; परन्तु आयातों पर नियन्त्रण रखने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं

- आयात आवश्यक पूँजीगत साधनों के अभाव की पूर्ति के लिए हो।

- विकास आवश्यकताओं की प्राथमिकता के अनुसार, कच्चा माल तथा खनिज तेल का आयात किया जाए।

- कम आवश्यक आयातों को या तो प्रतिबन्धित किया जाए या अनुज्ञापन प्रणाली के द्वारा न्यूनतम आयात किया जाए।

- ऊँचे सीमा शुल्क द्वारा आयातों को हतोत्साहित भी किया जाए।

- आवश्यक वस्तुओं के आयातों को ध्यान में रखकर अनावश्यक या विलासिता की वस्तुओं के आयात पर नियन्त्रण लगाया जाए।

प्रश्न 9

आयात-निर्यात बैंक (Import-Export Bank) पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर:

स्वतन्त्रता के पश्चात् से ही भारत के विदेशी व्यापार का सन्तुलन प्रतिकूल ही रहा है, क्योंकि भारत का आयात अधिक और निर्यात कम रहता है। आयात-निर्यात में समन्वय लाने के लिए भारत सरकार ने देश में एक निर्यात-आयात बैंक स्थापित करने का निश्चय किया। 14 सितम्बर, 1981 ई० को इस बैंक की स्थापना से सम्बन्धित एक बिल संसद के दोनों सदनों ने पास किया और जनवरी, 1982 ई० से इस बैंक ने कार्य करना आरम्भ कर दिया।

निर्यात-आयात बैंक के प्रबन्ध के लिए 17 व्यक्तियों का एक निदेशक मण्डल बनाया गया है, जिसमें रिजर्व बैंक का एक प्रतिनिधि भी है। 3 निदेशक अनुसूचित बैंकों के हैं। 4 निदेशक विशिष्ट विद्वान व्यक्तियों में से मनोनीत किये गये हैं। इसका एक चेयरमैन भी होता है।

इस बैंक द्वारा 1998-99 में कुल ₹2,832 करोड़ ऋण की सहायता राशि मंजूर की गयी। निर्यात-आयात बैंक के मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य हैं

- निर्यात के लिए ऋण उपलब्ध कराना।

- व्यापार सम्बन्धी विश्व बाजार की सूचनाएँ देना।

- आयात-निर्यात सम्बन्धी सलाह देना।

- निर्यात विकास निधि का निर्माण करना।

- विश्व को बाजार सम्बन्धी सूचनाएँ देना।

- निर्यात बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय अपनाना।

- इस सम्बन्ध में सलाह देना कि आयात में कहाँ-कहाँ और कैसे कमी की जा सकती है और कहाँ पर आयात प्रतिस्थापना सम्भव है।

- आयातकों व निर्यातकों को विनिमय-दर के परिवर्तनों से परिचित रखना।

यह आशा की जाती है कि निर्यात-आयात बैंक की स्थापना से विदेशी व्यापार के समक्ष उत्पन्न समस्याओं का समाधान होगा तथा विदेशी व्यापार की स्थिति सुधरेगी।

प्रश्न 10

नयी आयात-निर्यात (एक्जिम) नीति की विशेषताएँ लिखिए। उत्तर नयी आयात-निर्यात नीति (एक्जिम नीति) की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं

- शेष बचे सभी 715 उत्पादों के आयात पर से परिमाणात्मक प्रतिबन्धों की समाप्ति। मुख्यतः कृषिगत उत्पाद व उपभोक्ता वस्तुएँ सम्मिलित।

- 300 अति संवेदनशील उत्पादों के आयात पर निगरानी हेतु वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में ‘वार रूम’ (War Room) का गठन।

- भारत में अपना माल बेचने के लिए विदेशी उत्पादकों द्वारा अनुचित तौर-तरीके अपनाये जाने की स्थिति में आयातों पर अंकुश हेतु काउण्टरवेलिंग ड्यूटी व एण्टी डम्पिंग ड्यूटी आदि प्रशुल्कों का ही सहारा।

- पुराने वाहनों का आयात कतिपय शर्तों के आधीन ही सम्भव।

- गेहूं, चावल, मक्का, पेट्रोल, डीजल व यूरिया का आयात केवल अधिकृत एजेन्सियों के द्वारा ही।

- निर्यातों में 18 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य तथा निर्यात संवर्धन हेतु अनेक नये कदम।

- विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों में इकाइयों की सुविधाओं में वृद्धि।

- कृषिगत आर्थिक परिक्षेत्रों की स्थापना की योजना।

- निर्यातकों को उपलब्ध ‘ड्यूटी एक्जैक्शन स्कीम’ व निर्यात संवर्धन पूँजीगत सामान योजना का कृषि-क्षेत्र में विस्तार।

- विश्व में भारतीय उत्पादों के बाजार के विस्तार के लिए मार्केट एक्सेस इनीशिएटिव योजना।

- आयातकों व निर्यातकों को विश्व बाजार की अद्यतन जानकारियाँ उपलब्ध कराने के लिए भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन परिसर में बिजनेस कम ट्रेड फैसिलिटेशन सेण्टर’ तथा ट्रेड पोर्टल’ की स्थापना की योजना।

प्रश्न 11

भारत के प्रतिकूल व्यापार शेष के आधारभूत कारण क्या हैं? [2013, 14, 16]

या

भारत के प्रतिकूल भुगतान संतुलन के कोई चार कारण लिखिए। [2015]

उत्तर:

भारत योजनाकाल में असन्तुलित व्यापार की समस्या से ग्रसित रहा है। इस असन्तुलन के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं

- स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद खाद्यान्नों एवं अन्य कृषि-पदार्थों की कमी आमतौर पर बनी रही है, जिसकी पूर्ति के लिए अत्यधिक मात्रा में आयात करना पड़ा है।

- आर्थिक नियोजन के कारण देश के औद्योगीकरण एवं कृषि के विकास की गति तेज हो गयी, फलतः मशीनों व पूँजीगत वस्तुओं को पर्याप्त मात्रा में आयात करना पड़ा।

- अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए भारत को आधुनिकतम युद्ध-सामग्री का पर्याप्त आयात करना पड़ा।

- भारत का विदेशी व्यापार के असन्तुलित होने का कारण तेल उत्पादक देशों द्वारा अपने तेल का मूल्य बढ़ा देना भी है।

- विदेशी व्यापार के असन्तुलित होने के कारणों में एक कारण निर्यात व्यापार की आशा के अनुरूप वृद्धि न होना भी रहा है। पिछले कुछ वर्षों से निर्यात तेजी से बढ़े हैं और आशा है कि निकट भविष्य में व्यापार सन्तुलित हो जाएगा।

- देश के विभाजन ने भी विदेशी व्यापार को असन्तुलित किया है। विभाजन के फलस्वरूप देश का अधिकांश उपजाऊ क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया जिसकी पूर्ति हेतु भारत को पर्याप्त मात्रा में आयात करना पड़ा।

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न (2 अंक)

प्रश्न 1

विदेशी व्यापार से होने वाले प्रमुख चार लाभ बताइए।

उत्तर:

विदेशी व्यापार से होने वाले लाभ निम्नलिखित हैं

- प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण रूप से दोहन सम्भव होता है।

- कृषि व उद्योगों का पर्याप्त विकास होता है।

- रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाने में और यातायात व सन्देशवाहन के साधनों के विकास में सहायक होता है।

- विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है और देश का आर्थिक विकास होता है।

प्रश्न 2

विदेशी व्यापार से होने वाली चार प्रमुख हानियों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

विदेशी व्यापार से होने वाली चार हानियाँ निम्नलिखित हैं

- देश की आत्म-निर्भरता और राष्ट्रीय सुरक्षा में कमी आती है।

- देश के औद्योगिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है।

- राजनीतिक परतन्त्रता और अन्तर्राष्ट्रीय वैमनस्य की भावना में वृद्धि होती है।

- प्राकृतिक संसाधनों के शीघ्र समाप्ति की सम्भावना प्रबल होती है।

प्रश्न 3

भुगतान-सन्तुलन की समस्या को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किये गये चार उपाय बताइए।

उत्तर:

भारत में भुगतान-सन्तुलन की समस्या को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किये गये चार उपाय निम्नलिखित हैं

- यहाँ निर्यातों को बढ़ावा दिया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों से अनेक ऐसी इकाइयाँ स्थापित की गयी हैं जो अपना शत-प्रतिशत उत्पादन निर्यात करती हैं।

- आयातों पर यहाँ प्रतिबन्ध है, लेकिन देश में आर्थिक नियोजन के कारण आयात बढ़ रहे हैं, परन्तु आयात-निर्यात नीति घोषित कर इस पर नियन्त्रण लगाया जा रहा है।

- देश में आयात प्रतिस्थापन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

- मूल रूप से भारत के निवासियों को भारत में धन भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

प्रश्न 4

भारत में व्यापार को सन्तुलित करने के लिए चार उपाय सुझाइए। [2009]

उत्तर:

व्यापार को सन्तुलित करने के लिए निम्नलिखित चार उपाय सुझाए जा सकते हैं

- सरकार को कृषि विकास पर विशेष जोर देना चाहिए, जिससे कि खाद्यान्न व अन्य कृषि-पदार्थों का उत्पादन बढ़े व आयातों में कमी हो।

- प्राकृतिक तेल व गैस आयोग को तेल के कुओं की खोज के लिए और अधिक प्रयत्नशील होना चाहिए जिससे पेट्रोलियम पदार्थों के आयात में कमी हो सके।

- निर्यात संवर्धन के प्रयासों को भी प्रभावी बनाया जाना चाहिए।

- नये बाजारों का पता लगाना चाहिए।

प्रश्न 5

भारत के विदेशी मुद्रा-भण्डार में वृद्धि होने के कारण बताइए।

उत्तर:

भारत के विदेशी मुद्रा-भण्डार में वृद्धि के निम्नलिखित कारण हैं

- रुपये का अवमूल्यन।

- अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण प्राप्ति।

- अनिवासी भारतीयों के लिए चलाई गयी योजनाओं से प्राप्त विदेशी मुद्रा।

- भारत में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि।

- रुपये की चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता।।

प्रश्न 6

भुगतान संतुलन और व्यापार सन्तुलन में भेद कीजिए। [2009, 10]

उत्तर:

भुगतान सन्तुलन किसी देश की अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन की स्थिति का सही ज्ञान करा सकता है। क्योंकि इसमें सभी मदों से प्राप्त लेनदारियों व देनदारियों का स्पष्ट विवरण होता है।

व्यापार सन्तुलन किसी देश की आर्थिक स्थिति का पूर्ण चित्र प्रस्तुत नहीं करता क्योंकि इसमें आयात-निर्यात के अतिरिक्त अन्य मदें सम्मिलित नहीं होतीं।

प्रश्न 7

विशेष आर्थिक क्षेत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। [2014]

उत्तर:

आमतौर पर किसी को आधुनिक आर्थिक क्षेत्र का उल्लेख करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र एक सामान्य शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह क्षेत्र किसी भी देश की राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर स्थित होता है लेकिन ये विशेष क्षेत्र के नियमों का प्रयोग करके व्यापार करते हैं। इस क्षेत्र को प्रमुख उद्देश्य व्यापार बढ़ाना, निवेश बढ़ाना, रोजगार देना और प्रभारी प्रशंसा है।

निश्चित उत्तरीय प्रश्न (1 अंक)

प्रश्न 1

विदेशी व्यापार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। [2011, 12, 15]

उत्तर:

विस्तृत उत्तरीय प्रश्न संख्या 1 का आरम्भिक भाग देखें।

प्रश्न 2

भारत के आयातों में किस देश का हिस्सा सर्वाधिक है? [2011]

उत्तर:

एशिया व ओसीनिया का।

प्रश्न 3

व्यापार शेष क्या है? [2012, 12]

उत्तर:

किसी देश के निर्यात और आयात अथवा आयात और निर्यात के अन्तर को व्यापार शेष कहते हैं।

प्रश्न 4

‘WTO’ पद को विस्तृत कीजिए। [2009]

उत्तर:

‘WTO’ = World Trade Organization (विश्व व्यापार संगठन)।

प्रश्न 5

भारत में प्रतिकूल भुगतान शेष के सुधार के लिए कोई दो सुझाव दीजिए। [2009]

उत्तर:

(1) निर्यातों को प्रोत्साहन दिया जाए।

(2) आयातों पर प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक है।

(3) विदेशों से ऋण प्राप्त करना।

(4) मूलरूप से अनिवासियों को धन भेजने के लिए प्रेरित करना।

प्रश्न 6

भारत में वर्ष 2008 में तेल और गैस के स्रोत की खोज करने में किस भारतीय कम्पनी ने सफलता प्राप्त की है? [2009]

उत्तर:

रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड कम्पनी ने।

प्रश्न 7

नयी आयात-निर्यात नीति की घोषणा कब की गई?

उत्तर:

31 अगस्त, 2004 को नयी आयात-निर्यात नीति 2004-2009 की घोषणा की गई थी।

प्रश्न 8

भारत में आयात की जाने वाली प्रमुख दो वस्तुएँ कौन-सी हैं? [2008, 09, 10, 11, 12]

उत्तर:

(1) पेट्रोलियम व उसके उत्पाद,

(2) रासायनिक उर्वरक।

प्रश्न 9

भारत में निर्यात की जाने वाली चार प्रमुख वस्तुओं के नाम लिखिए। [2007, 09, 10, 11, 12, 14]

उत्तर:

जूट, चाय, सूती वस्त्र तथा समुद्री उत्पाद।

प्रश्न 10

भारत के विदेशी व्यापार में किस देश का अंश सर्वाधिक है? [2007, 13]

उत्तर:

भारत के विदेशी व्यापार में संयुक्त राज्य अमेरिका का अंश सर्वाधिक है।

प्रश्न 11

भारत के विदेशी व्यापार में अदृश्य निर्यात का क्या महत्त्व है?

उत्तर:

अदृश्य स्थिति की मदों में (बीमा, परिवहन, पर्यटन उपहार आदि) आते हैं। अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता की स्थिति जानने के लिए भुगतान सन्तुलन के चालू खाते का सन्तुलन अत्यधिक महत्त्वपूर्ण होता है, जिसके अन्तर्गत अदृश्य निर्यात सम्मिलित रहते हैं।

प्रश्न 12

देश के भुगतान सन्तुलन के प्रतिकूल होने के दो कारण लिखिए। [2012]

उत्तर:

(1) भारत के विदेशी व्यापार के असन्तुलित होने का करण तेल उत्पादक देशों द्वारा अपने तेल का मूल्य बढ़ा देना है।

(2) देश की सुरक्षा के लिए भारत को आधुनिकता युद्ध-सामग्री का पर्याप्त मात्रा में आयात करना है।

प्रश्न 13

भुगतान शेष को परिभाषित कीजिए। [2007, 12]

उत्तर:

भुगतान शेष अथवा भुगतान सन्तुलन किसी देश के आर्थिक लेन-देन का एक व्यवस्थित लेखा-जोखा है जो किसी देश के निवासियों द्वारा अन्य देश के निवासियों के साथ किया जाता है।

प्रश्न 14

व्यापार सन्तुलन का अर्थ लिखिए। [2014]

उत्तर:

किसी देश का व्यापार सन्तुलन’ उस देश के आयातों तथा निर्यातों के सम्बन्ध को बताता है। व्यापार सन्तुलन एक ऐसा विवरण होता है जिसमें वस्तुओं के आयात तथा निर्यातों का विस्तृत ब्यौरा दिया जाता है। व्यापार सन्तुलन में केवल दृष्ट निर्यातों तथा आयातों को ही सम्मिलित किया जाता है, अदृष्ट निर्यातों तथा आयातों का उसमें कोई हिसाब नहीं रखा जाता, किसी देश का व्यापार सन्तुलन उसके अनुकूल अथवा प्रतिकूल दोनों हो सकता है। जब दो देशों के बीच आयात-निर्यात बराबर होते हैं, तो व्यापार सन्तुलन की स्थिति होती है। यदि देश ने निर्यात अधिक किया है तथा आयात कम तो व्यापार सन्तुलन अनुकूल कहा जाएगा। इसके विपरीत, यदि आयात अधिक तथा निर्यात कम किया गया है तो प्रतिकूल व्यापार सन्तुलन की स्थिति होगी।

बहुविकल्पीय प्रश्न (1 अंक)

प्रश्न 1

निम्नलिखित में से किन दो वर्षों के दौरान भारत का विदेशी व्यापार शेष अनुकूल था? [2012]

(क) 1972 – 73, 1976 – 77

(ख) 1972 – 73, 1973 – 74

(ग) 1975 – 76, 1977 – 78

(घ) 1975 – 76, 1976 – 77

उत्तर:

(क) 1972 – 73, 1976 – 77

प्रश्न 2

भारत का कितने प्रतिशत विदेशी व्यापार समुद्र मार्ग से किया जाता है? [2011]

(क) 60%

(ख) 70%

(ग) 80%

(घ) 90%

उत्तर:

(घ) 90%.

प्रश्न 3

भारत के निर्यात का सर्वाधिक प्रतिशत भाग जाता है [2010]

(क) यूरोपीय संघ में

(ख) अरब देशों में

(ग) पूर्वी यूरोपीय देशों में

(घ) विकासशील देशों में

उत्तर:

(क) यूरोपीय संघ में।

प्रश्न 4

वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार हैया भारत का सबसे बड़ा विदेशी व्यापार भागीदार है [2014]

(क) अमेरिका

(ख) रूस

(ग) ब्रिटेन

(घ) जापान

उत्तर:

(क) अमेरिका।

प्रश्न 5

भारत के भुगतान सन्तुलन नियोजन काल में रहे हैं

(क) सन्तुलन में

(ख) घाटे में

(ग) आधिक्य में

(घ) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(ख) घाटे में।

प्रश्न 6

विशेष आर्थिक क्षेत्रों का सम्बन्ध किससे है?

(क) निर्यातों से

(ख) सूखाग्रस्त क्षेत्रों से

(ग) बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से

(घ) पिछड़े क्षेत्रों से

उत्तर:

(क) निर्यातों से।

प्रश्न 7

निम्नलिखित में से कौन-सा समूह भारत की निर्यात वस्तुओं को प्रदर्शित करता है?

(क) पेट्रोलियम, स्वर्ण एवं चाँदी

(ख) खाद, तेल, उर्वरक

(ग) मोती एवं बहुमूल्य पत्थर, पूँजीगत वस्तुएँ

(घ) सिले-सिलाए वस्त्र, समुद्री उत्पाद

उत्तर:

(घ) सिले-सिलाए वस्त्र, समुद्री उत्पाद।

प्रश्न 8

निम्नलिखित में से भारत किसका निर्यात नहीं करता है?

(क) चीनी

(ख) चाय

(ग) उर्वरक

(घ) जूट की वस्तुएँ

उत्तर:

(ग) उर्वरक।

प्रश्न 9

निम्नलिखित में से भारत की प्रमुखतया आयात वस्तु है? [2016]

(क) पेट्रोलियम उत्पाद

(ख) मशीनरी

(ग) रसायन

(घ) कम्प्यू टर

उत्तर:

(क) पेट्रोलियम उत्पाद।

प्रश्न 10

निम्नलिखित वस्तुओं में से भारत किसका आयात नहीं करता है? [2016]

(क) उर्वरक

(ख) पेट्रोलियम पदार्थ

(ग) चाय

(घ) मशीनें

उत्तर:

(ग) चाय।

We hope the UP Board Solutions for Class 12 Economics Chapter 23 Foreign Trade of India (भारत का विदेशी व्यापार) help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 12 Economics Chapter 23 Foreign Trade of India (भारत का विदेशी व्यापार), drop a comment below and we will get back to you at the earliest.