UP Board Solutions for Class 11 Political Science Indian Constitution at Work Chapter 3 Election and Representation (चुनाव और प्रतिनिधित्व)

These Solutions are part of UP Board Solutions for Class 11 Political Science. Here we have given UP Board Solutions for Class 11 Political Science Indian Constitution at Work Chapter 3 Election and Representation (चुनाव और प्रतिनिधित्व).

पाठ्य-पुस्तक के प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे नजदीक बैठता है?

(क) परिवार की बैठक में होने वाली चर्चा

(ख) कक्षा-संचालक (क्लास-मॉनीटर) का चुनाव

(ग) किसी राजनीतिक दल द्वारा अपने उम्मीदवार का चयन

(घ) मीडिया द्वारा करवाए गए जनमत-संग्रह

उत्तर-

(घ) मीडिया द्वारा करवाए गए जनमत संग्रह।

प्रश्न 2.

इनमें कौन-सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता?

(क) मतदाता सूची तैयार करना

(ख) उम्मीदवारों का नामांकन

(ग) मतदान-केन्द्रों की स्थापना

(घ) आचार-संहिता लागू करना।

(ङ) पंचायत के चुनावों का पर्यवेक्षण

उत्तर-

(ङ) पंचायत के चुनावों का पर्यवेक्षण।

प्रश्न 3.

निम्नलिखित में कौन-सी राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रणाली के समान है?

(क) 18 वर्ष से ज्यादा की उम्र का हर नागरिक मतदान करने के योग्य है।

(ख) विभिन्न प्रत्याशियों के बारे में मतदाता अपनी पसंद को वरीयता क्रम में रख सकता है।

(ग) प्रत्येक मत का समान मूल्य होता है।

(घ) विजयी उम्मीदवार को आधे से अधिक मत प्राप्त होने चाहिए।

उत्तर-

(ग) प्रत्येक मत का समान मूल्य होता है।

प्रश्न 4.

फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में वही प्रत्याशी विजेता घोषित किया जाता है जो

(क) सर्वाधिक संख्या में मत अर्जित करता है।

(ख) देश में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले दल का सदस्य हो।

(ग) चुनाव-क्षेत्र के अन्य उम्मीदवारों से ज्यादा मत हासिल करता है।

(घ) 50 प्रतिशत से अधिक मत हासिल करके प्रथम स्थान पर आता है।

उत्तर-

(घ) 50 प्रतिशत से अधिक मत हासिल करके प्रथम स्थान पर आता है।

प्रश्न 5.

पृथक् निर्वाचन-मण्डल और आरक्षित चुनाव-क्षेत्र के बीच क्या अंतर है? संविधान निर्माताओं ने पृथक निर्वाचन-मण्डल को क्यों स्वीकार नहीं किया?

उत्तर-

स्वतन्त्रता से पूर्व अंग्रेजों की नीति थी-फूट डालो तथा शासन करो। इस नीति के अनुसार अंग्रेजों ने निर्वाचन हेतु मतदाताओं को विभिन्न श्रेणियों और वर्गों में विभाजित कर रखा था, किन्तु हमारे संविधान-निर्माताओं ने पृथक् निर्वाचन-मण्डल का अन्त कर दिया क्योंकि यह प्रणाली समाज को बाँटने का काम करती थी। भारत के संविधान में कमजोर वर्गों का विधायी संस्थाओं (संसद व विधान पालिकाएँ) ने प्रतिनिधित्व को निश्चित करने के लिए आरक्षण का रास्ता चुना जिसके तहत संसद में तथा राज्यों की विधानसभाओं में इन्हें आरक्षण प्रदान किया गया है। भारत में यह आरक्षण 2010 तक के लिए लागू किया गया है।

प्रश्न 6.

निम्नलिखित में कौन-सा कथन गलत है? इसकी पहचान करें और किसी एक शब्द अथवा पद को बदलकर, जोड़कर अथवा नए क्रम में सजाकर इसे सही करें-

(क) एक फर्स्ट-पोस्ट-द-पोस्ट प्रणाली (‘सबसे आगे वाला जीते प्रणाली’) का पालन भारत के हर चुनाव में होता है।

(ख) चुनाव आयोग पंचायत और नगरपालिका के चुनावों का पर्यवेक्षण नहीं करता।

(ग) भारत का राष्ट्रपति किसी चुनाव आयुक्त को नहीं हटा सकता।

(घ) चुनाव आयोग में एक से ज्यादा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अनिवार्य है।

उत्तर-

(क) एक फस्र्ट-पास्ट-द-पोस्ट प्रणाली (सबसे आगे वाला जीते प्रणाली’) का पालन भारत के हर चुनाव में होता है। यह कथन गलत है। सही स्थिति यह है कि इस प्रणाली का प्रयोग भारत में कुछ पदों के निर्वाचन में ही होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इसी प्रणाली से होता है। अन्य चुनावों में फर्स्ट-पोस्ट-द-पोस्ट प्रणाली का पालन नहीं होता है।

(ख) यह कथन सही है।

(ग) यह कथन सही है।

(घ) यह कथन सही है।

प्रश्न 7.

भारत की चुनाव-प्रणाली का लक्ष्य समाज के कमजोर तबके की नुमाइंदगी को सुनिश्चित करना है। लेकिन अभी तक हमारी विधायिका में महिला सदस्यों की संख्या 10 प्रतिशत भी नहीं पहुँचती। इस स्थिति में सुधार के लिए आप क्या उपाय सुझाएँगे?

उत्तर-

सन् 1992 में पंचायतों तथा नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई स्थान आरक्षित किए जाने के लिए प्रयास चल रहे हैं। इसके लिए निम्नलिखित सुझाव हैं-

- भारत में मतदाताओं का लगभग 50 प्रतिशत भाग महिलाएँ हैं; अतः इनकी संख्या बढ़ाने के लिए इनमें जागरूकता उत्पन्न की जाए।

- संविधान के समक्ष पुरुष और स्त्री समान हैं और स्त्रियों पर भी सभी कानून समान रूप से लागू होते हैं। इसलिए कानून के निर्माण में इनकी भागीदारी पर्याप्त होनी चाहिए।

प्रश्न 8.

एक नए देश के संविधान के बारे में आयोजित किसी संगोष्ठी में वक्ताओं ने निम्नलिखित आशाएँ जतायीं। प्रत्येक कथन के बारे में बताएँ कि उनके लिए फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट (सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली) उचित होगी या समानुपातिक प्रतिनिधित्व वाली प्रणाली?

(क) लोगों को इस बात की साफ-साफ जानकारी होनी चाहिए कि उनका प्रतिनिधि कौन है। ताकि वे उसे निजी तौर पर जिम्मेदार ठहरा सकें।

(ख) हमारे देश में भाषाई रूप से अल्पसंख्यक छोटे-छोटे समुदाय हैं और देशभर में फैले हैं, हमें इनकी ठीक-ठीक नुमाइंदगी को सुनिश्चित करना चाहिए।

(ग) विभिन्न दलों के बीच सीट और वोट को लेकर कोई विसंगति नहीं रखनी चाहिए।

(घ) लोग किसी अच्छे प्रत्याशी को चुनने में समर्थ होने चाहिए भले ही वे उसके राजनीतिक दल को पसंद न करते हों।

उत्तर-

(क) जनसाधारण की इच्छाओं को अधिक प्रभावी रूप से व्यक्त करने के लिए फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट मत प्रणाली सर्वाधिक उपयुक्त रहेगी क्योंकि इसमें नागरिकों व प्रतिनिधियों का सीधा सम्पर्क रहता है तथा नागरिक अपने प्रतिनिधियों को सीधे ही जिम्मेवार ठहराकर उन्हें आगामी चुनाव में सत्ता से हटा सकते हैं। इस प्रणाली में नागरिक को अपनी पसन्द का प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलता है।

(ख) देश के सभी अल्पसंख्यकों को उनकी संख्या के आधार पर उसी अनुपात में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए आनुपातिक मत प्रणाली का कोई एक तरीका प्रयोग में लाना चाहिए जिससे सभी अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। देश में अनेक धार्मिक, जातीय, भाषायी व सांस्कृतिक अल्पसंख्यक पाए जाते हैं, जिनके उचित प्रतिनिधित्व के लिए आनुपातिक मत प्रणाली अधिक उपयुक्त है।

(ग) इस वर्ग के लोगों की इच्छा पूर्ति के लिए आनुपातिक मत प्रणाली का एक प्रकार—लिस्ट प्रणाली-प्रयोग में ला सकते हैं, जिसके अनुसार राजनीतिक दलों को मिलने वाले वोटों व उनके द्वारा प्राप्त सीटों में एक निश्चित अनुपात पाया जा सकता है।

(घ) फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट प्रणाली में नागरिक अपनी पसन्द का उम्मीदवार चुन सकते हैं, भले ही वे उस उम्मीदवार के राजनीतिक दल को पसन्द न करते हों।

प्रश्न 9.

एक भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक राजनीतिक दल का सदस्य बनकर चुनाव लड़ा। इस मसले पर कई विचार सामने आए। एक विचार यह था कि भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एक स्वतंत्र नागरिक है। उसे किसी राजनीतिक दल में होने और चुनाव लड़ने का अधिकार है। दूसरे विचार के अनुसार, ऐसे विकल्प की सम्भावना कायम रखने से चुनाव आयोग की निष्पक्षता प्रभावित होगी। इस कारण, भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। आप इसमें किस पक्ष से सहमत हैं और क्यों?

उत्तर-

भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त सेवानिवृत्त होने के बाद किसी भी दल का सदस्य बन सकता है। और उस दल के टिकट पर चुनाव भी लड़ सकता है। श्री टी० एन० शेषन ने सेवानिवृत्त होने के बाद ऐसा किया था। इसमें कोई दोष नहीं है। किसी राजनीतिक दल के सदस्य को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करना उचित नहीं है क्योंकि ऐसे व्यक्ति से निष्पक्षता से निर्णय लेने और कार्य करने की आशा नहीं की जा सकती। परन्तु सेवानिवृत्ति के बाद अपने विचार प्रकट करना, किसी दल को अपनाना, चुनाव लड़ना उसका अधिकार भी है और इससे चुनावों की स्वतन्त्रता तथा निष्पक्षता पर कोई आँच नहीं आती। सेवानिवृत्त होने के बाद भारत का मुख्य न्यायाधीश भी ऐसा कर सकता है।

प्रश्न 10.

“भारत का लोकतंत्र अब अनगढ़ ‘फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट प्रणाली को छोड़कर समानुपातिक प्रतिनिध्यात्मक प्रणाली को अपनाने के लिए तैयार हो चुका है” क्या आप इस कथन से सहमत हैं। इस कथन के पक्ष अथवा विपक्ष में तर्क दें।

उत्तर-

भारत में समानुपातिक प्रतिनिध्यात्मक प्रणाली के विपक्ष में तर्क – प्रायः सभी देशों में संसद के लिए प्रत्यक्ष चुनावों में फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट’ प्रणाली अपनाई गई है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बड़ी जटिल है और इसके अन्तर्गत दूसरी तीसरी पसन्द के अनुसार मतों का हस्तान्तरण सामान्य व्यक्ति की समझ में सरलतापूर्वक नहीं आता। इसमें मतगणना में काफी समय लगता है। इसमें मतदाताओं के लिए विभिन्न पसन्दों का अंकित करना भी आसान काम नहीं है। इसके अतिरिक्त आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में मतदाता और प्रतिनिधि के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित नहीं होते और प्रतिनिधि भी अपने को चुनाव-क्षेत्र के लिए उत्तरदायी नहीं समझते।

परीक्षोपयोगी प्रश्नोत्तर

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न 1.

सीमित मताधिकार विचारधारा के समर्थक हैं –

(क) बार्कर

(ख) जे० एस० मिल

(ग) डॉ० गार्नर

(घ) प्लेटो

उत्तर :

(ख) जे० एस० मिल।

प्रश्न 2.

वयस्क मताधिकार विचारधारा के समर्थक हैं –

(क) ब्लण्टशली

(ख) बेन्थम

(ग) सर हेनरीमैन

(घ) जॉन स्टुअर्ट मिले

उत्तर :

(घ) जॉन स्टुअर्ट मिल।

प्रश्न 3.

“वयस्क मताधिकार का कोई विकल्प नहीं है।” यह किसका कथन है?

(क) लॉस्की

(ख) ब्राइस

(ग) ब्लण्टशली

(घ) अरस्तू

उत्तर :

(क) लॉस्की।

प्रश्न 4.

किसने कहा-“मत देने का अधिकार उन्हीं को प्राप्त होना चाहिए जिनमें बौद्धिक योग्यता की एक सुनिश्चित मात्रा विद्यमान हो, चाहे वे स्त्री हों या पुरुष।”

(क) अब्राहम लिंकम।

(ख) जवाहरलाल नेहरू

(ग) टी० एच० ग्रीन

(घ) जे० एस० मिल।

उत्तर :

(क) अब्राहम लिंकन।

प्रश्न 5.

“सर्वजनीन मताधिकार का कोई विकल्प नहीं है।” यह किसका कथन है?

(क) अरस्तू

(ख) ब्राइस

(ग) लॉस्की

(घ) गार्नर

उत्तर :

(ग) लॉस्की

प्रश्न 6.

आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है।

(क) थॉमस हेयर

(ख) जे० एस० मिल

(ग) सर हेनरी मेन

(घ) ब्राइस

उत्तर :

(क) थॉमस हेयर।

प्रश्न 7.

थॉमस हेयर का नाम किस निर्वाचन प्रणाली से सम्बन्धित है?

(क) प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली

(ख) अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली

(ग) सीमित मतदान प्रणाली

(घ) आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली

उत्तर :

(घ) आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली।

प्रश्न 8.

भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को सबसे पहले कब लागू किया गया?

(क) सन् 1909

(ख) सन् 1919

(ग) सन् 1935

(घ) सन् 1950

उत्तर :

(ग) सन् 1935

प्रश्न 9.

नागरिकों द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया कहलाती है –

(क) निर्वाचन

(ख) मनोनयन

(ग) संगठन

(घ) आवंटन

उत्तर :

(क) निर्वाचन।

प्रश्न 10.

लोकसभा में निर्वाचन में किस प्रणाली को अपनाया जाता है?

(क) बहुमत प्रणाली

(ख) द्वितीय मतपत्र प्रणाली

(ग) सीमित मत प्रणाली

(घ) साम्प्रदायिक मत प्रणाली

उत्तर :

(क) बहुमत प्रणाली।

प्रश्न 11.

अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किस संस्था का निर्वाचन होता है?

(क) लोकसंभ

(ख) विधानसभा

(ग) राज्यसभा

(घ) किसी को नहीं

उत्तर :

(ग) राज्यसभा।

प्रश्न 12.

चुनावी दौड़ में जो प्रत्याशी अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले सबसे आगे निकल जाता है। वही विजयी होता है। इसे कहते हैं –

(क) फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट सिस्टम

(ख) एकदलीय व्यवस्था

(ग) प्रत्यक्ष व्यवस्था

(घ) इनमें से कोई नहीं

उत्तर :

(क) फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट सिस्टम।

प्रश्न 13.

वर्तमान में लोकसभा की कितनी निर्वाचित सीटें हैं –

(क) 543

(ख) 545

(ग) 546

(घ) 548

उत्तर :

(क) 543.

प्रश्न 14.

लोकसभा की 543 सीटों में से अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है?

(क) 79

(ख) 76

(ग) 73

(घ) 74

उत्तर :

(क) 79.

प्रश्न 15.

कौन-से निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे, यह कौन तय करता है?

(क) चुनाव आयोग

(ख) परिसीमन आयोग

(ग) मानवाधिकार आयोग

(घ) जनसंख्या आयोग

उत्तर :

(क) चुनाव आयोग।

प्रश्न 16.

मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है?

(क) उपराष्ट्रपति

(ख) प्रधानमन्त्री

(ग) मुख्य न्यायाधीश

(घ) राष्ट्रपति

उत्तर :

(घ) राष्ट्रपति।

प्रश्न 17.

निर्वाचन प्रक्रिया का सर्वप्रथम चरण कौन-सा है?

(क) मतदाता सूची तैयार करना

(ख) निर्वाचन की घोषणा

(ग) प्रत्याशियों का नामांकन

(घ) निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति

उत्तर :

(क) मतदाता सूची तैयार करना।

प्रश्न 18.

निर्वाचन आयोग का गठन संविधान की किस धारा के अन्तर्गत किया जाता है?

(क) धारा 370

(ख) धारा 226

(ग) धारा 324

(घ) धारा 371

उत्तर :

(ग) धारा 324

प्रश्न 19.

चुनाव चिह्नों का आवंटन करता है –

(क) राष्ट्रपति

(ख) प्रधानमंत्री

(ग) निर्वाचन आयोग

(घ) उच्चतम न्यायालय

उत्तर :

(ग) निर्वाचन आयोग।

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

वयस्क मताधिकार के पक्ष में दो तर्क दीजिए।

उत्तर :

- अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित होना तथा

- लोकमत की वास्तविक अभिव्यक्ति होना।

प्रश्न 2.

वयस्क मताधिकार के दो दोष लिखिए।

उत्तर :

- शासनाधिकार अशिक्षित व्यक्तियों के हाथ में होना तथा

- भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन।

प्रश्न 3.

निर्वाचन पद्धति कितने प्रकार की होती है?

या

निर्वाचन की कोई एक प्रणाली बताइए।

उत्तर :

निर्वाचन पद्धति दो प्रकार की होती है –

- प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति तथा

- अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति।

प्रश्न 4.

अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की दो पद्धतियों के नाम लिखिए।

उत्तर :

- आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति तथा

- सीमित मत-प्रणाली।

प्रश्न 5.

आनुपातिक प्रतिनिधित्व के दो प्रकार बताइए।

उत्तर :

- एकल संक्रमणीय प्रणाली तथा

- सूची-प्रणाली।

प्रश्न 6.

आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के दो गुण लिखिए।

उत्तर :

- प्रत्येक वर्ग या दल को उचित प्रतिनिधित्व तथा

- अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा।

प्रश्न 7.

वयस्क मताधिकार के दो’गुण बताइए।

उत्तर :

- राष्ट्रीय एकीकरण में वृद्धि तथा

- जनसाधारण को शासकों के चयन का अधिकार।

प्रश्न 8.

प्रत्यक्ष निर्वाचन के दो गुण बताइए।

उत्तर :

- सरलता तथा

- लोकतान्त्रिक धारणा के अनुकूल।

प्रश्न 9.

प्रत्यक्ष निर्वाचन के दो दोष बताइए।

उत्तर :

- अपव्ययी व्यवस्था तथा

- प्रतिभावान व्यक्तियों की निर्वाचन से दूरी।

प्रश्न 10.

अप्रत्यक्ष निर्वाचन के दो गुण बताइए।

उत्तर :

- योग्य व्यक्तियों के निर्वाचन की अधिक सम्भाक्ना तथा

- पेशेवर राजनीतिज्ञों का अभाव।

प्रश्न 11.

अप्रत्यक्ष निर्वाचन के दो दोष बताइए।

उत्तर :

- भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन तथा

- दल-प्रणाली के कुप्रभाव।

प्रश्न 12.

आदर्श निर्वाचन-प्रणाली का एक प्रमुख तत्त्व क्या है?

उत्तर :

गुप्त मतदान की व्यवस्था आदर्श निर्वाचन-प्रणाली का एक प्रमुख तत्त्व है।

प्रश्न 13.

भारत में वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या है?

उत्तर :

भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 18 वर्ष है।

प्रश्न 14.

स्विट्जरलैण्ड में वयस्क होने की आयु क्या है?

उत्तर :

स्विट्जरलैण्ड में वयस्क होने की आयु 20 वर्ष है।

प्रश्न 15.

वयस्क मताधिकार क्या है?

उत्तर :

निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद सभी वयस्क नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार प्राप्त होना ही वयस्क मताधिकार है।

प्रश्न 16.

वयस्क मताधिकार के विपक्ष में कोई एक तर्क दीजिए।

उत्तर :

वयस्क मताधिकार से भ्रष्टाचार में वृद्धि हो जाती है।

प्रश्न 17.

आनुपातिक प्रतिनिधित्व का एक दोष लिखिए।

उत्तर :

यह अत्यधिक जटिलनिर्वाचन प्रणाली है।

प्रश्न 18.

एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के किसी एक गुण का उल्लेख कीजिए।

उत्तर :

अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है।

प्रश्न 19.

बहुमत प्रणाली का एक दोष लिखिए।

उत्तर :

बहुमत प्रणाली में अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता है।

प्रश्न 20.

चुनाव से आप क्या समझते हैं?

उत्तर :

अप्रत्यक्ष प्रजातन्त्र में नागरिकों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के चुनने की प्रक्रिया को चुनाव कहते

प्रश्न 21.

चुनाव आयोग क्या है?

उत्तर :

चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका कार्य चुनाव की प्रक्रिया को विभिन्न स्तरों पर शान्तिपूर्ण तरीके से व सुचारु रूप से सम्पन्न करना है।

प्रश्न 22.

भारतीय चुनाव प्रणाली के पाँच दोष लिखिए।

उत्तर :

- अल्पमत को बहुसंख्या पर शासन

- राजनीति को अपराधीकरण

- मतदान केन्द्र पर कब्जा

- चुनाव में काले धन का प्रयोग

- एक-दूसरे के स्थान पर मत प्रयोग की प्रवृत्ति।

प्रश्न 23.

चुनाव आयोग का स्वरूप क्या है?

उत्तर :

भारत का चुनाव आयोग तीन सदस्यीय है। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद है और दो अन्य आयुक्त हैं।

प्रश्नं 24.

मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है।

उत्तर :

संविधान के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी प्रथम अद्यतन हो, होता है।

प्रश्न 25.

चुनाव आयोग के दो कार्य लिखिए।

उत्तर :

- राष्ट्र में विद्यमान निर्वाचक दलों को मान्यता प्रदान करना।

- निर्वाचन में प्रत्याशियों द्वारा किए गए व्यय की जाँच करना।

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

वयस्क मताधिकार क्या है?

या

सार्वभौमिक मताधिकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर :

वयस्क या सार्वभौमिक मताधिकार

वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि मतदान का अधिकर एक निश्चित आयु के नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के प्राप्त होना चाहिए। वयस्क मताधिकार की आयु का निर्धारण प्रत्येक देश में वहाँ के नागरिक के वयस्क होने की आयु पर निर्भर करता है। भारत में वयस्क होने की आयु 18 वर्ष है। अतः भारत में मताधिकार की आयु भी 18 वर्ष है। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि दिवालिए, पागल व अन्य किसी प्रकार की अयोग्यता वाले नागरिकों को छोड़कर अन्य सभी वयस्क नागरिकों को मताधिकार प्राप्त होना चाहिए। मताधिकार में सम्पत्ति, लिंग अथवा शिक्षा जैसा कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मॉण्टेस्क्यू, रूसो, टॉमस पेन इत्यादि विचारक वयस्क मताधिकार के समर्थक हैं। वर्तमान में विश्व के लगभग सभी देशों में वयस्क मताधिकार की व्यवस्था है।

प्रश्न 2.

महिला.(स्त्री) मताधिकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर :

स्त्री-मताधिकार

स्त्रियों के लिए मताधिकार प्राप्त करने की माँग प्रजातन्त्र के विकास तथा विस्तार के साथ ही प्रारम्भ हुई। यदि मताधिकार प्रत्येक व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है, तो स्त्रियों को भी यह अधिकार प्राप्त होना चाहिए। 19वीं शताब्दी में बेन्थम, डेविड हेयर, सिजविक, ऐस्मीन तथा जे०एस० मिल ने स्त्री मताधिकार का समर्थन किया। इंग्लैण्ड में 1918 ई० में सार्वभौमिक मताधिकार अधिनियम पारित करके 30 वर्ष की आयु वाली स्त्रियों को मताधिकार प्रदान किया गया। 10 वर्ष बाद यह आयु-सीमा घटाकर 21 वर्ष कर दी गई। सन् 1920 में संयुक्त राज्य अमेरिका में पुरुषों के समान स्त्रियों को भी समान अधिकार प्रदान किया गया। भारतीय संविधान में प्रारम्भ से ही स्त्रियों को पुरुषों के समान मताधिकार दिया गया है।

प्रश्न 3.

मताधिकार का महत्त्व बताते हुए दो तर्क दीजिए।

उत्तर :

मताधिकार का महत्त्व बताते हुए दो तर्क निम्नवत् हैं –

1. नितान्त औचित्यपूर्ण – राज्य के कानूनों और कार्यों का प्रभाव समाज के केवल कुछ ही व्यक्तियों पर नहीं, वरन् सब व्यक्तियों पर पड़ता है; अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपना मत देने और शासन की नीति का निश्चय करने का अधिकार होना चाहिए। जॉन स्टुअर्ट मिल ने इसी आधार पर वयस्क मताधिकार को नितान्त औचित्यपूर्ण बताया है।

2. लोकसत्ता की वास्तविक अभिव्यक्ति – लोकसत्ता बीसवीं सदी का सबसे महत्त्वपूर्ण विचार है और आधुनिक प्रजातन्त्रवादियों का कथन है कि अन्तिम सत्ता जनता में ही निहित है। डॉ० गार्नर के शब्दों में, “ऐसी सत्ता की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति सार्वजनिक मताधिकार में ही हो सकती है।”

प्रश्न 4.

चुनाव से आप क्या समझते हैं? चुनाव की आवश्यकताएँ क्या हैं?

उत्तर :

ज़नसामान्य द्वारा निश्चित अवधि पर अपने प्रतिनिधियों को चुनने की प्रक्रिया को चुनाव कहते हैं। एक लोकतान्त्रिक देश में कोई भी निर्णय लेने में सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते। अतः लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। इसलिए चुनाव की आवश्यकता पड़ती है।

प्रश्न 5.

भारत में चुनाव लड़ने की क्या योग्यताएँ हैं।

उत्तर :

भारत में विभिन्न प्रतिनिधि सभाओं के चुनाव लड़ने के लिए भी योग्यताएँ निश्चित हैं जो निम्नलिखित हैं –

- वह भारत का नागरिक हो।

- वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। राज्यसभा तथा राज्य विधानपरिषद् के लिए यह आयु 30 वर्ष निश्चित है जबकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है।

- वह पागल तथा दिवालिया न हो।

- वह किसी न्यायालय द्वारा किसी गम्भीर अपराध के कारण चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित न किया गया हो।

- वह संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएँ रखता हो।

प्रश्न 6.

भारत में निर्वाचन कराने के लिए सर्वोच्च अधिकार किसके पास हैं? स्वतन्त्र और निष्पक्ष निर्वाचन लोकतन्त्र के लिए क्यों आवश्यक है? इसे सुनिश्चित करने के किन्हीं तीन उपायों का वर्णन कीजिए।

उत्तर :

भारत में निर्वाचन कराने सम्बन्धी सर्वोच्च अधिकार निर्वाचन आयोग के पास है। इस आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा दो आयुक्त होते हैं। आयोग के कार्यों में सहायता देने के लिए राष्ट्रपति प्रादेशिक आयुक्तों को नियुक्त करता है। देश में निष्पक्ष निर्वाचन कराना निर्वाचन आयोग का दायित्व है।

स्वतन्त्र और निष्पक्ष निर्वाचन ही लोकतन्त्र को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अभाव में लोकतन्त्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन देश की वर्तमान परिस्थितियों में स्वतन्त्र और निष्पक्ष निर्वाचन कराना निर्वाचन आयोग के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है।

स्वतन्त्र और निष्पक्ष निर्वाचन कराने के लिए निम्नलिखित तीन उपाय प्रभावकारी हो सकते हैं –

- मतदाताओं के लिए परिचय-पत्र रखना अनिवार्य कर दिया जाए जिससे गलत मतदान पर रोक लग सके।

- निर्वाचन को आपराधिक तत्त्वों के प्रभाव से बिल्कुल पृथक् रखा जाए, जिससे चुनाव प्रक्रिया शान्तिपूर्वक और बिना किसी पक्षपात के सम्पन्न हो सके।

- निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक निर्वाचन में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाती है जो चुनाव से सम्बन्धित सभी प्रकार की जानकारियों की रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को देते हैं।

प्रश्न 7.

राजनीतिक दलों को चुनाव चिह्न आवंटित किए जाने का क्या महत्त्व है? इन चिह्नों का आवंटन कौन करता है?

उत्तर :

किसी भी देश की जनता, पूर्णतया साक्षर न होने पर मतपत्र पर अंकित प्रत्याशियों के नाम नहीं पढ़ सकती है; अत: चुनाव चिह्नों के माध्यम से वही अपनी रुचि के प्रत्याशी को मतदान देती है। इसका भेद यहीं से स्पष्ट हो जाता है कि स्नातकीय निर्वाचन क्षेत्र (विधानपरिषद्) में मतदाता पढ़े-लिखे होते हैं; अत: वहाँ चुनाव चिह्नों की व्यवस्था नहीं होती। निर्वाचन के समय प्रत्येक मतदाता के लिए एक चुनाव चिह्न की आवश्यकता होती है। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को चुनाव चिह्न आवंटित करता है। चुनाव चिह्न से राजनीतिक दल की पहचान होती है तथा मतदाता चुनाव चिह्न के आधार पर ही उस राजनीतिक दल के उम्मीदवार को अपना मत प्रदान करते हैं। राजनीतिक दल इस प्रकार के चुनाव चिह्नों को लेना पसन्द करते हैं, जो मतदाताओं को मनोवैज्ञानिक तथा मानसिक रूप से प्रभावित कर सकें। चुनाव चिह्नों को आवंटित करने अथवा उनके बारे में विवादों को निपटाने की शक्ति निर्वाचन आयोग, को प्राप्त है। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान चुनाव चिह्न इतने प्रचलित हो जाते हैं कि मतदाता इनको देखकर ही सम्बन्धित दल अथवा उससे सम्बन्धित प्रत्याशियों को पहचान लेते हैं।

प्रश्न 8.

निष्पक्ष निर्वाचन कराने के लिए संविधान में उल्लिखित किन्हीं दो प्रावधानों का वर्णन कीजिए।

उत्तर :

निष्पक्ष निर्वाचन कराने के लिए संविधान में निम्नलिखित दो प्रावधान किए गए हैं –

1. स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था – संविधान द्वारा सम्पूर्ण भारतवर्ष में निष्पक्ष निर्वाचन कराने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। निर्वाचन आयोग के सदस्यों को स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष रूप से कार्य कराने के लिए इनकी सेवा-शर्तों को निश्चित किया गया है तथा उनको उपदस्थ करने के लिए एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया को अपनाना आवश्यक बनाया गया है।

2. निर्वाचन बूथों पर पर्याप्त सुरक्षा-व्यवस्था – मतदाता स्वतन्त्र रूप से अपने मत का प्रयोग कर सकें, इसके लिए निर्वाचन बूथों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। इस दृष्टि से पुलिस की समुचित व्यवस्था की जाती है। मतदान के समय मतदाताओं की अंगुलियों पर निशान बनाया जाता है। शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव प्रारम्भ होने से पूर्व ही धारा 144 लगा दी जाती है। असामाजिक अथवा अपराधी प्रकृति के व्यक्तियों पर प्रशासन कड़ी नजर रखता है।

प्रश्न 9.

देश में चुनावों में सीटों का आरक्षण क्यों आवश्यक है?

उत्तर :

भारतीय समाज दीर्घकाल से सामाजिक व आर्थिक असमानताओं और विषमताओं का शिकार है। समाज के कई वर्ग-विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग और महिलाएँ सामाजिक, आर्थिक वराजनीतिक रूप से उपेक्षित रहे हैं। स्वतन्त्रता के पश्चात् संविधान के बनाने वालों ने इन वर्गों के राजनीतिक विकास के उद्देश्य से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए संसद व राज्यों की विधानसभाओं में निश्चित सीटों का आरक्षण किया ताकि राजनीतिक संस्थाओं और निर्णय प्रणाली में इनकी भागीदारी को निश्चित किया जा सके अन्यथा यह कठिन कार्य था। सभी वर्गों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए पिछड़े वर्गों व महिलाओं के लिए आरक्षण आवश्यक है।

प्रश्न 10.

चुनाव के सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार किसे है?

उत्तर :

संविधान के अनुसार निर्वाचन सम्बन्धी कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। संसद विधानमण्डलों के निर्वाचन के लिए मतदाताओं की सूचियाँ तैयार करने, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन तथा अन्य समस्त समस्याओं से सम्बन्धित कानून बना सकती है। इस अधिकार के अन्तर्गत निर्वाचन की व्याख्या के लिए संसद ने दो मुख्य अधिनियम बनाए हैं –

(1) जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950

(2) जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। प्रथम अधिनियम द्वारा निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करने की विधि, संसद के विभिन्न राज्यों के स्थानों की संख्या तथा प्रत्येक राज्य के विधानमण्डल में सदस्यों की संख्या निश्चित की गई है। दूसरे अधिनियम द्वारा निर्वाचनों का संचालन तथा प्रबन्ध करने की प्रशासनिक व्यवस्था, मतदान, उप-निर्वाचन आदि विषयों का समुचित प्रबन्ध किया गया है। इन अधिनियमों में समय-समय पर परिवर्तन किए जा चुके हैं।

प्रश्न 11.

चुनाव सुधार हेतु प्रमुख सुझाव क्या हैं?

उत्तर :

चुनाव सुधार हेतु प्रमुख सुझाव निम्नलिखित हैं –

- देश की चुनाव व्यवस्था को सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली के स्थान पर किसी प्रकार की समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को लागू करना चाहिए। इससे राजनीतिक दलों को उसी अनुपात में सीटें मिलेंगी जिस अनुपात में उन्हें वोट मिलेंगे।

- संसद और विधानसभाओं में एक-तिहाई सीटों पर महिलाओं को चुनने के लिए विशेष प्रावधान बनाए जाएँ।

- चुनावी राजनीति में धन में प्रभाव को नियन्त्रित करने के लिए और अधिक कठोर प्रावधान होने चाहिए।

- जिस उम्मीदवार के विरुद्ध फौजदारी का मुकदमा हो उसे चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए, भले ही उसने इसके विरुद्ध न्यायालय में अपील कर रखी हो।

- चुनाव प्रचार में जाति और धर्म के आधार पर की जाने वाली किसी भी अपील को पूरी तरह से प्रतिबन्धित कर देना चाहिए।

- राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली को नियन्त्रित करने के लिए तथा उनकी कार्यविधि को और अधिक पारदर्शी तथा लोकतान्त्रिक बनाने के लिए एक कानून होना चाहिए।

प्रश्न 12.

निर्वाचन आयोग के संगठन का वर्णन कीजिए।

या

“निर्वाचन आयोग एक स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय है।” इस कथन को समझाइए।

उत्तर :

संविधान-निर्माताओं ने संविधान की धारा (अनु०) 324(2) के अन्तर्गत प्रावधान किया है कि समय की माँग के अनुरूप निर्वाचन आयोग एक-सदस्यीय अथवा बहुसदस्यीय निकाय हो सकता है। भारत में केन्द्र तथा राज्यों के लिए एक ही निर्वाचन आयोग है।

- मुख्य निर्वाचन आयुक्त कार्यकाल – संविधान के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी प्रथम अद्यतन हो, होता है।

- पद की स्थिति – मुख्य निर्वाचन आयुक्त एक सांविधानिक पद है। यह पद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से और साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ही हटाया जा सकता है।

- अन्य आयुक्तों की स्थिति – अन्य आयुक्तों को राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटा सकता है।

- निर्वाचन की सेवा-शर्ते – निर्वाचन आयोग की सेवा की शर्ते और पदावधि वह होगी जो संसद विधि द्वारा मान्य होगी।

दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

गुप्त मतदान तथा द्वितीय मत-प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर :

गुप्त मतदान

1. गुप्त मतदान – जब मतदाता इस प्रकार गोपनीय विधि से मत देता है कि उसे कोई अन्य व्यक्ति नहीं जान सके कि उसने किसे मत दिया है तो इसे गुप्त मतदान कहते हैं। इस प्रकार मतदाता स्वतन्त्रतापूर्वक अपने मतदान का प्रयोग कर सकते हैं और उन पर किसी के दबाव की आशंका नहीं रहती। हेरिंग्टन तथा काउण्ट अण्डरेसी ने गुप्त मतदान का प्रबल समर्थन किया है। आजकल विश्व के सभी लोकतान्त्रिक देशों में गुप्त मतदान-प्रणाली द्वारा ही चुनाव होते हैं। आदर्श रूप में प्रकट मतदान की प्रणाली अच्छी हो सकती है, किन्तु व्यवहार में गुप्त मतदान की प्रणाली ही सर्वश्रेष्ठ है।

2. द्वितीय मत-प्रणाली – मतदाताओं के व्यापक प्रतिनिधित्व के लिए द्वितीय मतदान-प्रणाली अपनायी जाती है। इस प्रणाली में प्रत्याशी को विजयी होने के लिए डाले गये मतों का 50 प्रतिशत से अधिक भागे प्राप्त होना आवश्यक होता है। जब एक ही स्थान के लिए दो से अधिक प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं और किसी भी प्रत्याशी को मतदान में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं। होता तो अधिक मत प्राप्त करने वाले दो प्रत्याशियों के बीच दुबारा मतदान होता है और जिस प्रत्याशी को निरपेक्ष बहुमत प्राप्त हो जाता है वह विजयी घोषित कर दिया जाता है। फ्रांस के राष्ट्रपति के निर्वाचन में इस प्रणाली को अपनाया जाता है।

प्रश्न 2.

लोकतन्त्र में चुनावों का क्या महत्त्व है?

उत्तर :

लोकतन्त्र में चुनावों का बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है। आज का लोकतन्त्र अप्रत्यक्ष या प्रतिनिध्यात्मक लोकतन्त्र है और जनता अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा ही शासन में भाग लेती है तथा अपनी प्रभुसत्ता का उपयोग करती है। आज के राष्ट्र-राज्यों में निर्वाचनों के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है जिसके माध्यम से जनता शासन में भाग ले सके। चुनावों से लोगों को राजनीतिक शिक्षा भी मिलती रहती है और इन्हें देश के सामने आने वाली तात्कालिक समस्याओं तथा विभिन्न राजनीतिक दलों की नीतियों तथा कार्यक्रमों का निरन्तर ब्यौरा प्राप्त होता रहता है। चुनावों के कारण जनता के प्रतिनिधि भी अपने उत्तरदायित्व को अनुभव करते हैं और कोई कार्य जनमत के विरुद्ध करने की हिम्मत नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें शीघ्र ही चुनावों के दिनों में जनता के सामने वोट माँगने जानी पड़ता है। उन्हें यह भय बना रहता है कि यदि उन्होंने जनमत की अवहेलना की तो उन्हें दुबारा चुने जाने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इस प्रकार प्रतिनिधि उत्तरदायी बने रहते हैं और मनमानी नहीं कर सकते। इन सभी तथ्यों से स्पष्ट है कि लोकतन्त्र में चुनावों का अत्यधिक महत्त्व है। हम चुनाव के बिना लोकतन्त्र की कल्पना भी नहीं कर सकते।

प्रश्न 3.

साधारण बहुमत तथा पूर्ण बहुमत में क्या अन्तर है?

उत्तर :

साधारण बहुमत तथा पूर्ण बहुमत में अन्तर

चुनावों में किसी उम्मीदवार के चुने जाने के लिए प्रायः साधारण बहुमत का तरीका अपनाया जाता है। इसमें सभी उम्मीदवारों को प्राप्त मतों की गणना एक साथ की जाती है तथा सर्वाधिक मत प्राप्त उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है; जैसे—लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका व पंचायतों के चुनावों में। परन्तु निर्वाचन के लिए पूर्ण बहुमत अथवा स्पष्ट बहुमत का तरीका भी अपनाया जा सकता है। इसमें कुल डाले गए मतों को 50% +1 मत को प्राप्त करना अनिवार्य होता है; जैसे–भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव में इस प्रणाली को अपनाया जाता है। दोनों प्रकार के बहुमत में । निम्नलिखित अन्तर हैं –

(1) साधारण बहुमत में सभी उम्मीदवारों में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले को निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। परन्तु पूर्ण बहुमत में ऐसा नहीं होता। पूर्ण बहुमत प्रणाली के अन्तर्गत निर्वाचित होने के लिए उम्मीदवारों को कुल डाले गए मतों का स्पष्ट बहुमत अर्थात् उन मतों के 50 प्रतिशत से एक मत अधिक (50% + 1) प्राप्त करना आवश्यक है।

(2) साधारण बहुमत के अन्तर्गत निर्वाचित प्रतिनिधि कुल मतों का थोड़ा-सा प्रतिशत जैसे कि 20% मत लेकर भी चुना जा सकता है। यदि उम्मीदवारों की संख्या 18 है और एक को 20% मत मिले और अन्य को इससे भी कम तो 20% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार चुना जा सकता है। परन्तु पूर्ण बहुमत के अन्तर्गत ऐसा नहीं हो सकता।

(3) साधारण बहुमत का तरीका सरल है। इसमें केवल एक ही बार चुनाव तथा वोटों की गिनती | होती है। परन्तु पूर्ण बहुमत के अन्तर्गत, किसी भी उम्मीदवार द्वारा पूर्ण बहुमत प्राप्त न करने पर पुनः चुनाव करवाया जाता है या एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को अपनाया जाता है।

(4) पूर्ण बहुमत का तरीका जटिल है और इसे संसद अथवा विधानसभा के चुनावों में प्रायः नहीं अपनाया जाता। उच्च पदों के लिए प्रायः पूर्ण बहुमत का तरीका अपनाया जाता है।

प्रश्न 4.

निर्वाचन सम्बन्धी व्ययों को कम करने की आवश्यकता क्यों है?

उत्तर :

वर्तमान में निर्वाचनों पर अत्यधिक धन व्यय किया जाता है। ऐसी स्थिति में गरीब परन्तु प्रतिभावान् व्यक्ति निर्वाचन में खड़ा होने का विचार मन में नहीं ला सकता है। निर्वाचनों में भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण, अत्यधिक धनराशि को खर्च करना है। अत: यह आवश्यक ही नहीं, वरन् अपरिहार्य है कि कानून द्वारा धन निर्धारित सीमा का कठोरता से पालन किया जाए तथा जो व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करता है, उसे कड़ी-से-कड़ी सजा मिलनी चाहिए। राजनीतिक दलों तथा संस्थाओं द्वारा चुनाव-प्रचार पर किए गए व्यय का हिसाब रखने तथा उसे निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने का भी प्रावधान होना चाहिए। सरकार को इस विषय पर भी कानून का निर्माण करना चाहिए कि राजनीतिक दल व्यक्तियों तथा संस्थाओं से चन्दे से कितनी धनराशि प्राप्त करे।

27 नवम्बर, 1974 ई० को काँग्रेस संसदीय दल की बैठक में निर्वाचन पर व्यय की जाने वाली धनराशि को कम करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव दिए गए –

- सरकार को धन से उम्मीदवारों की सहायता करनी चाहिए।

- सरकार की तरफ से उम्मीदवारों को मतदाता सूची प्राप्त होनी चाहिए।

- सरकार सार्वजनिक बैठक के लिए एक स्थान निश्चित करे तथा सभी उम्मीदवार उसी प्लेटफार्म से भाषण दें।

- चुनाव अभियान का समय कम किया जाए।

इस सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग ने व्यवस्था दी है कि निर्वाचन के सम्पन्न हो जाने के पश्चात् चुनाव व्यय का गलत ब्यौरा देने वाले उम्मीदवार को जुर्माने के साथ 6 महीने से 1 वर्ष का ” कारावास दिया जाना चाहिए। साथ ही प्रत्येक चुनाव के प्रत्याशी हेतु खर्च की सीमा भी तय कर दी गई है।

प्रश्न 5.

मताधिकार सम्बन्धी सिद्धान्तों को समझाइए।

उत्तर :

मताधिकार सम्बन्धी सिद्धान्त

मताधिकार दिए जाने के सम्बन्ध में विभिन्न सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है। इससे सम्बन्धित कुछ प्रमुख सिद्धान्त निम्नलिखित हैं –

1. प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धान्त – इस सिद्धान्त के अनुसार मताधिकार एक प्राकृतिक अधिकार है तथा सभी व्यक्तियों को समान रूप से इसे प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त है इस सिद्धान्त के अनुसार मत देने का अधिकार स्वाभाविक है और यह अधिकार मनुष्य को प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है। इस सिद्धान्त के प्रमुख समर्थक मॉण्टेस्क्यू, टामस पेन तथा रूसो हैं।

2. वैधानिक अथवा कानूनी सिद्धान्त – इस सिद्धान्त के अनुसार मताधिकार प्राकृतिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह राज्य द्वारा प्रदान किया गया अधिकार है। कानूनी सिद्धान्त के अन्तर्गत नागरिक द्वारा मताधिकार का दावा नहीं किया जा सकता है।

3. नैतिक सिद्धान्त – इस सिद्धान्त के अनुसार मताधिकार नैतिक मान्यताओं पर आधारित होता है। यह राजनीतिक मामलों में व्यक्ति द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्ति करने का एक माध्यम मात्र है। मताधिकार व्यक्ति का नैतिक और आध्यात्मिक विकास करता है तथा यह मानव के व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है।

4. सामुदायिक सिद्धान्त – इस सिद्धान्त के अनुसार मताधिकार सामुदायिक जीवन का एक प्रमुख अंग है, इसलिए सीमित क्षेत्र में मताधिकार मिलना चाहिए। यह सिद्धान्त इटली और जर्मनी की देन है।

5. सामन्तवादी सिद्धान्त – यह सिद्धान्त मध्य युग में प्रचलित हुआ। इस सिद्धान्त के अनुसार मताधिकार केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त होना चाहिए, जिनका समाज में उच्च स्तर हो तथा जो सम्पत्ति के स्वामी हों।

6. सार्वजनिक कर्तव्य का सिद्धान्त – इस सिद्धान्त के अनुसार मतदान एक सार्वजनिक कर्तव्य है। अत: मतदान अनिवार्य होना चाहिए। बेल्जियम, नीदरलैण्ड्स, चेक गणराज्य व स्लोवाकिया देशों में मतदान अनिवार्य है। इन देशों में मताधिकार का प्रयोग न करना। दण्डनीय माना गया है।

प्रश्न 6.

प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन-प्रणालियों के बारे में बताइए।

उत्तर :

सामान्यतया निर्वाचन की दो प्रणालियाँ हैं-प्रत्यक्ष निर्वाचन और अप्रत्यक्ष निर्वाचन।

प्रत्यक्ष निर्वाचन – प्रत्यक्ष निर्वाचन-प्रणाली से तात्पर्य ऐसी निर्वाचन प्रणाली से है जिसमें मतदाता स्वयं अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही व्यवस्थापिका के सदस्य और मुख्य कार्यपालिका के अंग बनते हैं। यह बहुत सरल विधि है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक मतदाता मतदान-केन्द्र पर विभिन्न प्रत्याशियों में से किसी एक प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करता है और जिस प्रत्याशी को सर्वाधिक मत प्राप्त होते हैं उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। यह प्रणाली सर्वाधिक लोकप्रिय प्रणाली है। सामान्यत: विश्व के प्रत्येक प्रजातान्त्रिक देश में व्यवस्थापिका के निम्न सदन के सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा ही चुने जाते हैं।

अप्रत्यक्ष निर्वाचन – इस प्रणाली के अन्तर्गत मतदाता सीधे अपने प्रतिनिधि नहीं चुनते हैं वरन् वे पहले एक निर्वाचक-मण्डल को चुनते हैं। यह निर्वाचक-मण्डल बाद में अन्य प्रतिनिधियों को चुनते हैं। इस प्रकार जनता प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधियों का निर्वाचन नहीं करती है; अतः इसे अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति दोनों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। भारत, फ्रांस आदि देशों में व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन का निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है।

प्रश्न 7.

आदर्श प्रतिनिधित्व प्रणाली की विशेषताएँ बताइए।

या

आदर्श निर्वाचन-प्रणाली के चार प्रमुख तत्वों को बताइए।

उत्तर :

आदर्श निर्वाचन-प्रणाली के लिए अनेक बातें आवश्यक हैं, जिनमें से निम्न चार प्रमुख हैं –

1. प्रतिनिधि के कार्यकाल का उचित निर्धारण – आदर्श निर्वाचन-प्रणाली में प्रतिनिधियों का कार्यकाल न बहुत अधिक और न बहुत कम होना चाहिए। 3 से 5 वर्ष तक के कार्यकाल को प्रायः उचित कहा जा सकता है।

2. अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की उचित व्यवस्था – अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा न होने से अल्पसंख्यक वर्गों के व्यक्तियों की निष्ठ्ठा देश के प्रति नहीं होगी तथा उनके हितों को भी उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। इस सम्बन्ध में अल्पसंख्यक वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था को अपनाया जा सकता है। इसके साथ-साथ पृथक् निर्वाचन-प्रणाली न अपनाकर संयुक्त निर्वाचन-प्रणाली को ग्रहण किया जाना। चाहिए।

3. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार – लोकतन्त्र के मूल सिद्धान्तों में से एक सिद्धान्त समानता है। और सभी नागरिकों को समान राजनीतिक शक्ति वयस्क मताधिकार की व्यवस्था के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। इसलिए सभी वयस्क नागरिकों को बिना किसी प्रकार के भेदभाव के मताधिकार प्राप्त होना चाहिए।

4. गुप्त मतदान की व्यवस्था – आदर्श निर्वाचन प्रणाली में मतदान गुप्त विधि से होना चाहिए, जिससे मत की गोपनीयता बनी रहे और मतदाता स्वतन्त्र होकर अपनी इच्छानुसार मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

प्रश्न 8.

निर्वाचन आयोग के कार्य संक्षेप में लिखिए।

उत्तर :

संविधान की धारा (अनु०) 324 में निर्वाचन आयोग के कार्यों को स्पष्टतः उल्लेख किया गया है। इस प्रकार निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं –

- निर्वाचन की तिथि घोषित हो जाने के पश्चात् निर्वाचन-क्षेत्रों का सीमांकन करना।

- मतदान हेतु सम्पूर्ण राष्ट्र के मतदाताओं की सूची तैयार करना।

- राष्ट्र में विद्यमान विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तर प्रदान करना भी निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में है।

- राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने हेतु चुनाव-चिह्न प्रदान करना। यदि चुनाव चिह्न से सम्बन्धित कोई विवाद है तो उसका समाधान करना। चुनाव चिह्न के आवंटन के अधिकार को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सामान्य निर्वाचन, संसद, विधानमण्डलों के उप-चुनाव करना।

- निर्वाचन आयोग निर्वाचन करवाने के लिए रिटर्निग अफसरों तथा सहायक रिटर्निंग अफसरों को नियुक्त करता है।

- निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल को किसी संसद सदस्य या राज्य विधानमण्डल के सदस्य की अयोग्यता के विषय में परामर्श देता है।

- निर्वाचन आयोग संसद तथा राज्य विधानसभाओं के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उप-चुनाव करवाता है।

- यदि कोई राजनीतिक दल अथवा उसके प्रत्याशी आयोग द्वारा निश्चित किए गए व्यवहार के आदर्श नियमों का पालन नहीं करते तो निर्वाचन आयोग उनकी मान्यता रद्द कर सकता है।

- निर्वाचन आयोग समय-समय पर निर्वाचन में सुधार करने के सम्बन्ध में सुझाव देता है।

- निर्वाचन में यदि किसी कारणवश अनियमितताएँ हो जाती हैं तो उनके विरुद्ध याचिकाओं को आमन्त्रित करना और उनकी सुनवाई के लिए न्यायाधिकारियों की नियुक्ति करना।

- निर्वाचन में प्रत्याशियों द्वारा किए गए व्यय की जाँच करना।

- लोकसभा तथा विधानसभा के निर्वाचनों में निर्वाचन क्षेत्रों में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करना। पर्यवेक्षकों के प्रतिवेदन के आधार पर सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन को रद्द कर देना अथवा उसके कुछ मतदान केन्द्रों पर पुनर्मतदान का आदेश देना।

- संविधान द्वारा आयोग को कुछ अर्द्ध-न्यायिक कार्य भी सौंपे गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 103 के अन्तर्गत राष्ट्रपति संसद के सदस्यों की अयोग्यताओं के सम्बन्ध में तथा 192 अनुच्छेद के अनुसार, राज्यपाल विधानमण्डल के सदस्यों के सम्बन्ध में आयोग से परामर्श कर सकते हैं।

- आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार की जाती है।

- राजनीतिक दलों को आकाशवाणी पर चुनाव प्रचार की सुविधाओं की व्यवस्था कराना।

- मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? इसके गुण तथा दोषों की विवेचना कीजिए।

या

मताधिकार का क्या अर्थ है? मताधिकार के प्रकारों की व्याख्या कीजिए।

या

सार्वभौमिक मताधिकार के पक्ष में चार तर्क दीजिए।

या

वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं। इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए।

या

वयस्क मताधिकार का अर्थ बताइए तथा वर्तमान समय में इसकी आवश्यकता के पक्ष में तर्क दीजिए।

या

वयस्क मताधिकार के समर्थन का मुख्य आधार क्या है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।

या

लोकतान्त्रिक शासन में वयस्क मताधिकार का महत्त्व समझाइए।

उत्तर :

मताधिकार का अर्थ एवं परिभाषा

‘मताधिकार’ शब्द में दो शब्द सम्मिलित हैं-‘मत’ और ‘अधिकार’। इसका आशय है—राय या मत प्रकट करने का अधिकार। नागरिकशास्त्र के अन्तर्गत मताधिकार का अपना विशिष्ट अर्थ है। इसके अनुसार देश के नागरिकों को शासन संचालन हेतु अपने उम्मीदवारों को चुनने का जो अधिकार प्राप्त होता है, उसे ही ‘मताधिकार’ कहते हैं। यह अधिकार नागरिक को मौलिक अधिकार माना गया है। केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही नागरिक को मताधिकार से वंचित किया जा सकता है। मताधिकार की परिभाषा देते हुए गार्नर ने लिखा है-“मताधिकार वह अधिकार है जिसे राज्य देश के हित-साधक योग्य व्यक्तियों को प्रदान करता है।” मताधिकार की प्राप्ति के लिए आयु, नागरिकता, निवासस्थान आदि योग्यताएँ महत्त्वपूर्ण स्थान रखती हैं। कुछ देशों में लिंग व शिक्षा को भी मताधिकार की शर्त माना गया है।

मताधिकार के प्रकार

मताधिकार दो प्रकार का हो सकता है –

- सीमित मताधिकार तथा

- वयस्क मताधिकार।

1. सीमित मताधिकार

सीमित मताधिकार का अर्थ है कि सम्पूर्ण समाज के कल्याण को ध्यान में रखकर यह अधिकार केवल ऐसे लोगों को ही दिया जाना चाहिए, जिनमें इसके प्रयोग की योग्यता व क्षमता हो। यह मताधिकार शिक्षा, सम्पत्ति या पुरुषों को प्रदान करने तक सीमित किया जा सकता है। ब्लण्टशली, मिल, हेनरीमैन, सिजविक, लैकी इसी विचार के समर्थक हैं। इन विचारकों का मत है कि सम्पूर्ण समाज के हित को ध्यान में रखते हुए मताधिकार केवल ऐसे लोगों को दिया जाना चाहिए, जो मतदान के महत्त्व को समझते हों तथा मतदान करते समय योग्य तथा सक्षम उम्मीदवार की पहचान कर सकें। ये विचारक सम्पत्ति, शिक्षा अथवा लिंग को ही आधार मानकर मतदान को सीमित करना चाहते हैं, इसलिए इसे ‘सीमित मताधिकार’ कहा जाता है। सीमित मताधिकार के समर्थक निम्नलिखित आधारों पर मतदान को सीमित करना चाहते हैं –

(अ) सम्पत्ति का आधार – सम्पत्ति को मताधिकार का आधार मानने वाले विचारक कहते हैं कि मताधिकार केवल उन नागरिकों को ही प्राप्त होना चाहिए, जिनके पास कुछ सम्पत्ति हो तथा जो कर देते हों। यदि सम्पत्तिविहीन या कर न देने वालों को यह अधिकार दिया गया तो वे ऐसे व्यक्तियों को चुनेंगे जो कानूनों द्वारा धनिकों की सम्पत्ति का अधिग्रहण करने का प्रयास करेंगे तथा उन पर अधिक-से-अधिक कर लगाएँगे।

(ब) शिक्षा का आधार – शिक्षा के समर्थक मानते हैं कि निरक्षर अथवा अशिक्षित व्यक्तियों को मताधिकार नहीं दिया जाना चाहिएः निरक्षर व्यक्तियों में समझदारी नहीं होती है तथा वे राजनीति को नहीं समझते हैं। वे जाति, धर्म व सम्बन्धों से प्रभावित हो जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप वे गलत निर्णय भी ले सकते हैं।

2. वयस्क या सार्वभौमिक मताधिकार

कुछ विद्वानों ने मताधिकार को प्रत्येक नागरिक का प्राकृतिक अधिकार स्वीकार किया है तथा शिक्षा, लिंग, सम्पत्ति एवं अन्य किसी भेदभाव के बिना एक निश्चित आयु तक के सभी व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त होने का विचार प्रतिपादित किया है। मत की इस व्यवस्था को ही वयस्क मताधिकार कहते हैं। वयस्क मताधिकार क्योंकि सभी वयस्क स्त्री-पुरुषों को प्राप्त रहता है, इसलिए इसे सार्वभौम मताधिकार भी कहा जाता है।

विभिन्न राज्यों में वयस्क होने की आयु अलग-अलग है। उदाहरणार्थ-भारत, इंग्लैण्ड तथा अमेरिका में 18 वर्ष पर, स्विट्जरलैण्ड में 20 वर्ष पर, नार्वे में 23 वर्ष पर और हॉलैण्ड में 25 वर्ष पर व्यक्ति वयस्क माना जाता है। साधारणतया पागल, दिवालिये, अपराधी तथा विदेशी मताधिकार से वंचित रखे जाते हैं।

वयस्क मताधिकार के गुण (पक्ष में तर्क)

संसार के अधिकाश देशों में वयस्क मताधिकार प्रचलित है। वयस्क मताधिकार के निम्नलिखित गुणों के कारण इसको मान्यता प्रदान की गयी है –

1. सभी के हितों की रक्षा – वयस्क मताधिकार द्वारा सभी वर्गों के हितों की रक्षा होती है। यह लोक-सत्ता की वास्तविक अभिव्यक्ति है। गार्नर के अनुसार, “ऐसी सत्ता की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति मताधिकार में ही हो सकती है।”

2. विकास के समान अवसर – मिल ने कहा है कि “प्रजातन्त्र मनुष्य की समानता को स्वीकार करता है और राजनीतिक समानता तभी हो सकती है जब सभी नागरिकों को मताधिकार दे दिया जाये।”

3. राजनीतिक शिक्षा – वयस्क मताफ्रिकार समस्त नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक जागृति तथा सार्वजनिक शिक्षा प्रदान करता है।

4. सभी प्रकार के अधिकार व सम्मान की सुरक्षा – मताधिकार के बिना न तो नागरिकों को अन्य अधिकार प्राप्त होंगे और न उनका सम्मान ही सुरक्षित रहेगा। मताधिकार मिलने से नागरिकों को अन्य नागरिक अधिकार भी स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं।

5. शासन-कार्यों में रुचि – मताधिकार प्राप्त होने से नागरिक शासनं-कार्यों में रुचि लेते हैं, जिससे राष्ट्र शक्तिशाली बनता है और नागरिकों में स्वदेश-प्रेम की भावना उत्पन्न होती है।

6. लोकतन्त्र का आधार – वयस्क मताधिकार को लोकतन्त्र की नींव तथा आधार कहा जाता है, क्योंकि प्रजातान्त्रिक शासन में राज्य की वास्तविक प्रभुसत्ता मतदाताओं के हाथ में ही होती है।

7. अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व – सभी नागरिकों को मताधिकार प्राप्त होने से समाज के बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक सभी वर्गों को शासन में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है; अतः समाज के सभी वर्ग सन्तुष्ट रहते हैं।

8. निरंकुशता पर रोक – वयस्क मताधिकार शासन की निरंकुशता को रोकने के लिए अवरोध का कामे करता है।

वयस्क मताधिकार के दोष (विपक्ष में तर्क)

कुछ विद्वानों ने वयस्क मताधिकार की निम्नलिखित दोषों के आधार पर आलोचना की है –

1. मताधिकार का दुरुपयोग सम्भव – विद्वानों का तर्क है कि मात्र वयस्कता के आधार पर सभी लोगों को मताधिकार देने से इस अधिकार के दुरुपयोग की सम्भावना बढ़ जाती है।

2. अयोग्य व्यक्तियों का चुनाव सम्भव – लॉवेल के शब्दों में, “अज्ञानियों को मताधिकार दो, आज ही उनमें अराजकता फैल जाएगी और कल ही उन पर निरंकुश शासन होने लगेगा।” वयस्क मताधिकार प्रणाली में यदि मतदाता अशिक्षित व अज्ञानी हों तो यही सम्भावना बलवती हो जाती है कि वे अयोग्य व्यक्तियों का चुनाव करेंगे, जो प्रजातन्त्र के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है।

3. धनी वर्ग के हित असुरक्षित – वयस्क मताधिकार की दशा में बहुसंख्यक निर्धन तथा मजदूर जनता प्रतिशोध की भावना से ऐसे प्रतिनिधियों का चुनाव करती है जिनसे धनिकों व पूँजीपतियों के हितों को हानि पहुँचने की सम्भावना रहती है।

4. वोटों की खरीद – वयस्क मताधिकार का एक बहुत बड़ा दोष यह है कि जनता की निर्धनता तथा अज्ञानता का लाभ उठाकर अनेक प्रत्याशी उनके वोटों को धन या अन्य सुविधाओं का लालच देकर खरीद लेते हैं।

5. चुनाव में भ्रष्टाचार – वयस्क मताधिकार की स्थिति में मतदाताओं की संख्या इतनी अधिक होती है कि चुनाव में लोग अनेक प्रकार के भ्रष्ट साधन अपनाने लगते हैं; जैसे-कुछ कमजोर वर्ग के लोगों को वोट डालने से बलपूर्वक रोकना, मतदाताओं के फर्जी नाम दर्ज कराना, किसी के नाम का वोट किसी अन्य के द्वारा डाल देना आदि।

6. रूढ़िवादिता – सामान्य जनता में रूढ़िवादी व्यक्तियों की संख्या अधिक होती है। ये लोग सुधारों तथा प्रगतिशील विचारों का विरोध करते हैं। अत: यदि वयस्क मताधिकार दिया गया तो शासन रूढ़िवादी तथा प्रगतिशील विचारों के विरोधी व्यक्तियों का केन्द्र बन जाएगा। इसीलिए हेनरीमैन ने कहा कि “वयस्क मताधिकार सम्पूर्ण प्रगति का अन्त कर देगा।”

हालाँकि वयस्क मताधिकार के विरोध में कतिपय तर्क दिये गये हैं, परन्तु ये तर्क इसके समर्थन में दिये गये तर्को की तुलना में गौण और महत्त्वहीन हैं। व्यावहारिक अनुभव यह है कि अनेक बार अशिक्षित व्यक्तियों ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग अत्यन्त बुद्धिमान व्यक्ति की तुलना में अधिक विवेक के साथ किया है; अतः शिक्षा के आधार पर मताधिकार को सीमित किया जाना ठीक नहीं है। वयस्क मताधिकार का सर्वत्र अपनाया जाना इस बात का प्रमाण है कि वह प्रजातन्त्र की भावनाओं के सर्वथा अनुकूल और अनिवार्य है। लॉस्की के इस कथन में सत्य निहित है, “वयस्क मताधिकार का कोई विकल्प नहीं है।”

प्रश्न 2.

स्त्री-मताधिकार के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क दीजिए।

या

महिला मताधिकार के पक्ष और विपक्ष में दो-दो तर्क दीजिए।

उत्तर :

कुछ विद्वानों का विचार है कि मताधिकार स्त्री-पुरुष दोनों को मिलना चाहिए, जब कि अनेक लोग स्त्री-मताधिकार के विरोधी हैं। ऐसे लोग स्त्री-मताधिकार के विपक्ष में विभिन्न तर्क प्रस्तुत करते हैं

स्त्री-मताधिकार के विपक्ष में तर्क

सामान्यतः स्त्री-मताधिकार के विपक्ष में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये जाते हैं –

1. पारिवारिक जीवन पर कुप्रभाव – स्त्री-मताधिकार से स्त्रियों का कार्यक्षेत्र बढ़ जाता है, फलस्वरूप वे परिवारिक कार्यों के प्रति उदासीन हो जाती हैं। इससे पारिवारिक जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

2. मत की मात्र पुनरावृत्ति – ऐसा देखा गया है कि स्त्रियाँ अपने पति के परामर्शानुसार ही अपना मत प्रयोग करती हैं। वे स्वविवेक से अपने मत का प्रयोग नहीं करतीं।

3. राजनीति के प्रति उदासीनता – प्रायः स्त्रियाँ राजनीति के प्रति उदासीन रहती हैं। उनकी तरफ से भले ही कोई ग दल शासन करे, इससे उन्हें अधिक सरोकार नहीं होता।

4. शारीरिक दुर्बलता – ऐसा माना जाता है कि स्त्रियाँ शारीरिक रूप से पुरुष की अपेक्षा कम शक्तिशाली होती हैं। उन्हें मताधिकार प्रदान करने का कोई लाभ नहीं। वे कदम-से-कदम मिलाकर पुरुष का साथ नहीं दे सकतीं।

5. आत्मविश्वास की कमी – परम्परा से स्त्रियाँ पुरुषों पर निर्भर रहती आयी हैं। उनमें आत्म निर्भरता तथा आत्मविश्वास का अभाव होता है।

6. भावुक प्रवृत्ति – स्त्रियाँ प्राय: भावुक होती हैं। भावुकता की यह प्रवृत्ति राजनीतिक व्यवहार के लिए उपयुक्त स्थिति नहीं है।

7. भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन – आज की दलगत राजनीति में भ्रष्ट उपायों का प्रयोग बढ़ जाने से स्त्रियों के लिए यह क्षेत्र उपयुक्त नहीं रह गया है।

स्त्री-मताधिकार के पक्ष में तर्क

उपर्युक्त तर्कों के बावजूद स्त्री-मताधिकार के विरोध में आज बहुत कम लोग हैं। लगभग सभी देशों ने आज स्त्री-मताधिकार प्रदान किया हुआ है। स्त्री-मताधिकार के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिये जाते हैं –

1. मताधिकार के सम्बन्धं में लिंग-भेद अनुचित – लिंग-भेद एक प्राकृतिक स्थिति है। इस आधार को मताधिकार का आधार बनाना नितान्त अनुचित है। स्त्रियाँ भी पुरुषों के समान स्वतन्त्र, बुद्धिमान व नैतिक गुणों से श्रेष्ठ होती हैं। अतः मात्र स्त्री होने के कारण उन्हें ‘ मताधिकार से वंचित करना अनुचित ही नहीं, वरन् अन्यायपूर्ण भी है।

2. पारिवारिक जीवन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं – स्त्री-मताधिकार से पारिवारिक जीवन पर कुप्रभाव पड़ता है, इसे मत में कोई औचित्य नहीं। वास्तविकता यह है कि स्त्री मताधिकार से स्त्रियों की दृष्टिकोण व्यापक होता है, उनमें विद्यमान संकुचित विचारधारा का अन्त होता है। उनका वैचारिक क्षेत्र पारिवारिक स्तर से उठकर राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ जाता है।

3. राजनीति पर स्वस्थ प्रभाव – यह कहना सर्वथा अनुचित है कि स्त्रियाँ राजनीति के प्रति उदासीन होती हैं। सच तो यह है कि उनके राजनीतिक क्षेत्र में उतरे आने से राजनीति में स्वस्थ परम्पराओं का उदय होता है। स्त्रियाँ स्वभावतः शान्ति-प्रिय, व्यवस्था-प्रिय, दयालु तथा सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखने वाली होती हैं। स्त्रियों के इन मानवीय गुणों के कारण राजनीति में व्याप्त कठोरता, निर्दयता, बेईमानी, चालबाजी आदि में ह्रास होगा तथा राजनीति में नये आयाम स्थापित होंगे।

4. स्त्रियों को दुर्बल मानना अतार्किक – स्त्रियाँ पुरुषों की अपेक्षा निर्बल होती हैं, इस तर्क में अधिक तथ्य नहीं है। आज प्रत्येक क्षेत्र में स्त्रियाँ न केवल पुरुष के साथ कन्धे-से-कन्धा मिलाकर चल रही हैं, वरन् वे पुरुषों से आगे निकलने के प्रयास में हैं। अतः स्त्रियों को निर्बल मानकर उन्हें मताधिकार से वंचित कर देने का समर्थन करने वाले मिथ्या भ्रम के शिकार हैं।

5. शासन प्रबन्ध हेतु पूर्ण सक्षम – यह मत कि स्त्रियाँ अपने राजनीतिक अधिकारों का सदुपयोग नहीं कर सकतीं और उन्हें मताधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, सर्वथा हास्यास्पद है। इतिहास साक्षी है। कि स्त्रियों ने सफल शासिका होने के प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। कैथरीन, एलिजाबेथ विक्टोरिया, इन्दिरा गाँधी, मारग्रेट थैचर, भण्डारनायके, बेनजीर भुट्टो, एक्विनो, बेगम खालिदा जिया जयललिता आदि महिलाओं ने न केवल शासन किया है, वरन् यह सिद्ध कर दिया है कि नारी होना किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है। नारी प्रत्येक क्षेत्र में पुरुष की समानता कर सकती है। अतः स्त्री-मताधिकार का विरोधी मत रखना भ्रामक है।

6. आज के युग के सर्वथा अनुकूल – स्त्री-मताधिकार वर्तमान परिस्थितियों में नितान्त आवश्यक हो गया है। आज स्त्रियाँ जीवन के प्रायः प्रत्येक क्षेत्र में पदार्पण कर चुकी हैं। लोकतान्त्रिक व्यवस्था में तो स्त्री-मताधिकार अपरिहार्य ही है। स्त्रियों का कार्यक्षेत्र बढ़ गया है। ऐसा भी नहीं है। कि स्त्री-मताधिकार प्रदान कर देने से उनके प्राकृतिक कार्यों में कोई रुकावट आती हो। यदि कोई महिला किसी देश की प्रधानमन्त्री है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उसका कोई पारिवारिक जीवन ही नहीं। घर में वह पत्नी, माता, बहन, पुत्री आदि रूपों में अपनी पारम्परिक महत्ता बनाये हुए है। अत: इस आधार पर उनको मताधिकार से वंचित करना गलत होगा।

उपर्युक्त पक्ष – विपक्षीय मतों का विवेचन करने पर एक बात जो विशेष रूप से स्पष्ट होती है, वह यह है कि स्त्री-मताधिकार के विपक्ष में दिये गये लगभग सभी तर्क अतार्किक, भ्रामक व पक्षपातपूर्ण हैं। आज स्त्री-मताधिकार लाभप्रद ही नहीं, वरन् परमावश्यक भी है, तभी लोकतन्त्र सुरक्षित रह सकता है। इसी कारण आज लगभग सभी देशों ने स्त्री-मताधिकार प्रदान किया हुआ है।

प्रश्न 3.

प्रतिनिधित्व के विभिन्न तरीकों का परीक्षण कीजिए।

या

आनुपातिक प्रतिनिधित्व से आप क्या समझते हैं? इसकी विभिन्न प्रणालियों की व्याख्या कीजिए।

यो

आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के गुणों एवं दोषों की विवेचना कीजिए।

उत्तर :

अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र में प्रतिनिधित्व की विभिन्न प्रणालियों की बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका है। सम्पूर्ण प्रणालियों में बहुमत प्रणाली को आशातीत समर्थन प्राप्त हुआ है। परन्तु इसमें सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें अल्पसंख्यकों की समुचित प्रतिनिधित्व की स्थिति का अभाव पाया जाता है। इस दोष को दूर करने के उद्देश्य से ही अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए अन्य प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है।

प्रतिनिधित्व की प्रणालियाँ

आधुनिक काल में अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए निम्नलिखित प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है –

- आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली।

- सीमित मत प्रणाली।

- संचित मत प्रणाली।

- एकल मत प्रणाली।

- पृथक् निर्वाचन प्रणाली।

- सुरक्षित स्थानयुक्त संयुक्त प्रणाली।

आनुपातिक प्रतिनिधित्व

अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए जिन उपायों का साधारणतः प्रयोग किया जाता है। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध उपाय आनुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional Representation) प्रणाली है। इस प्रणाली का मूल उद्देश्य राज्य के सभी राजनीतिक दलों के हितों का ध्यान रखना एवं उन्हें न्याय प्रदान करना है, जिससे प्रत्येक दल को व्यवस्थापिका में आनुपातिक दृष्टि से लगभग उतना प्रतिनिधित्व अवश्य प्राप्त हो सके, जितना कि न्यूनतम उस वर्ग के लिए युक्तिसंगत हो। प्रतिनिधित्व की इस योजना को जन्म देने वाले 19वीं शताब्दी के एक अंग्रेज विद्वान थॉमस हेयर (Thomas Haire) थे। उन्होंने सन् 1831 ई० में इस प्रणाली का सूत्रपात किया इसीलिए इसे ‘हेयर प्रणाली’ भी कहते हैं। वर्तमान काल में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग अनेक रूपों में किया जा रहा है। प्रो० सी० एफ० स्ट्राँग के शब्दों में—“आनुपातिक प्रतिनिधित्व का पृथक् रूप में कोई भी अर्थ नहीं है क्योंकि इसके अनेक प्रकार हैं। वास्तव में इतने अधिक, जितने राज्यों ने उसे अपनाया है और सिद्धान्त रूप में उससे भी अधिका” आनुपातिक प्रतिनिधित्व के ये सभी प्रकार इन दो रूपों में विभक्त किए जा सकते हैं –

- एकल संक्रमणीय मत प्रणाली (Single Transferable Vote System)

- सूची प्रणाली (List System)।

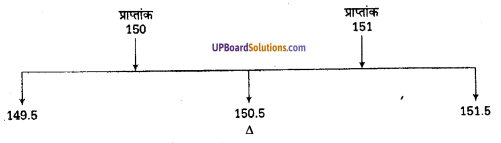

1. एकल संक्रमणीय मत प्रणाली – इस प्रणाली में बहुसदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्रों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से तीन या इससे अधिक प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं एक निर्वाचन-क्षेत्र से चाहे कितने ही प्रतिनिधि चुने जाने हों किन्तु प्रत्येक मतदाता को केवल एक ही । मत देने का अधिकार होता है। परन्तु वह मत-पत्र पर अपनी पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी और इससे अधिक पसन्द का उल्लेख उतनी संख्या में करता है, जितने उम्मीदवार चुने जाने होते हैं। मतदान समाप्त हो जाने पर यह देखा जाता है कि निर्वाचन-क्षेत्र में कुल कितने मत डाले गए और यह संख्या ज्ञात हो जाने पर निश्चित निर्वाचक अंक (Electoral Quota) निकाला जाता है। निश्चित मत-संख्या मतों की वह संख्या है जो उम्मीदार को विजयी घोषित किए जाने के लिए आवश्यक है। निश्चित मत-संख्या ज्ञात करने का सूत्र इस प्रकार है –

कोटा = कुल डाले गए मतों की संख्या / पदों की संख्या +1 (+1)

निश्चित मत संख्या निकाल लेने के बाद सब मतदाताओं की पहली पसन्द (First Preference) के मतपत्र (Ballot-papers) गिन लिए जाते हैं। जिन उम्मीदवारों को निश्चित संख्या के बराबर या उससे अधिक पहली पसन्द के मत प्राप्त होते हैं, वे निर्वाचित घोषित कर दिए जाते हैं। परन्तु यदि इस प्रकार सब स्थानों की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो सफल उम्मीदवारों के अतिरिक्त मत (Surplus Votes) अन्य उम्मीदवारों को हस्तान्तरित कर दिए जाते हैं और उन पर अंकित दूसरी पसन्द (Second Preference) के अनुसार विभाजित किए जाते हैं। यदि इस पर भी सब स्थानों की पूर्ति नहीं होती है तो सफल उम्मीदवारों की तीसरी, चौथी, पाँचवीं पसन्द भी इसी प्रकार हस्तान्तरित की जाती है और यदि उसके बाद भी कुछ स्थान रिक्त रह जाते हैं तो जिन उम्मीदवारों को सबसे कम मत प्राप्त हुए हैं, वे बारी-बारी से पराजित घोषित कर दिए जाते हैं और उनके प्राप्त-मत दूसरी, तीसरी, चौथी इत्यादि पसन्द के अनुसार हस्तान्तरित कर दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया उस समय तक चलती रहती है, जब तक कि रिक्त स्थानों की पूर्ति न हो जाए।

इस प्रणाली का स्पष्ट उद्देश्य यही है कि एक भी मत व्यर्थ न जाए। यह प्रणाली अत्यन्त जटिल है। इसीलिए इसका प्रयोग बहुत कम देशों में होता है, तथापि स्वीडन, फिनलैंड, नार्वे, डेनमार्क आदि देशों में यही प्रणाली प्रचलित है।

2. सूची प्रणाली – सूची प्रणाली आनुपातिक प्रतिनिधित्व का दूसरा रूप है। इस प्रणाली के अन्तर्गत सभी प्रत्याशी अपने-अपने राजनीतिक दलों के अनुसार अलग-अलग सूचियों में सूचीबद्ध किए जाते हैं और प्रत्येक दल अपने उम्मीदवारों की सूची प्रस्तुत करता है, जिसमें दिए गए नामों की संख्या उस निर्वाचन-क्षेत्र से चुने जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या से अधिक नही हो सकती है। मतदाता अपने मत अलग-अलग उम्मीदवारों को नहीं, अपितु किसी भी दल की पूरी-की-पूरी सूची के पक्ष में देते हैं। इसके बाद डाले गए मतों की कुल संख्या को निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या से भाग देकर निर्वाचक अंक (Electoral Quota) निकाल लिया जाता है। तदुपरान्त एक दल द्वारा प्राप्त मतों की संख्या को निर्वाचक अंक से भाग दिया जाता है और इस प्रकार यह निश्चय किया जाता है कि उसे दल को कितने स्थान मिलने चाहिए। उदाहरणार्थ, किसी राज्य से 50 प्रतिनिधि चुने जाते हैं और कुल वैध मतों की संख्या 2.00,000 है, तो 2,00,000/50 = 4,000 निर्वाचन अंक हुआ। ऐसी स्थिति में किसी राजनीतिक दल ‘अ ब स’ को 21,000 मत प्राप्त हुए हैं, तब (21,000/4,000 = 5.25) उस दल के 5 प्रत्याशी विजयी घोषित होंगे। सभी सूची प्रणालियों का आधारभूत सिद्धान्त यही है, परन्तु विभिन्न देशों में थोड़ा-बहुत परिवर्तन अथवा संशोधन करके इसे नए-नए रूप दिए गए हैं और इस प्रकार आज सूची प्रणाली के अनेक प्रकार पाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में सूची प्रणाली का कोई सार्वभौमिक सिद्धान्त नहीं है।

आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के गुण

आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली व्यवस्थापक-मण्डल में अल्पमतों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने का एक सरल उपाय है। इस प्रणाली के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं –

1. यह प्रणाली अल्पसंख्यक दल को उसकी शक्ति के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। जिसके फलस्वरूप यह व्यवस्थापिका का यथार्थ प्रतिबिम्ब बन जाती है तथा प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्ग सन्तुष्ट हो जाता है।

2. आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अन्तर्गत व्यवस्थापिका में साधारणतया किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता है। इस प्रकार यह प्रणाली अल्पमत दलों को बहुमत दल की स्वेच्छाचारिता से बचाकर शासन में उचित भागीदारी का अवसर प्रदान करती है।

3. आनुपातिक प्रतिनिधित्व के परिणामस्वरूप एक प्रकार की राजनीतिक शिक्षा भी प्राप्त होती है। क्योंकि मतदाताओं के लिए अपना मत देने से पहले विभिन्न उम्मीदवारों तथा विभिन्न दलों की नीतियों के सम्बन्ध में विचार करना आवश्यक हो जाता है।

4. यह प्रणाली मताधिकार को सार्थक एवं व्यावहारिक बनाती है क्योंकि इसमें प्रत्येक मतदाता को अनेक उम्मीदवारों में से चुनाव की स्वतन्त्रता प्राप्त होती है। इसमें किसी मतदाता का मत व्यर्थ नहीं जाता है, उससे किसी-न-किसी उम्मीदवार के निर्वाचन में सहायता अवश्य मिलती है। शुल्ज (Schulz) का मत है- “एकल संक्रमणीय मत पद्धति निर्वाचकों को अपनी पसन्द के उम्मीदवार चुनने में सबसे अधिक स्वतन्त्रता प्रदान करती है।”

5. आनुपातिक प्रणाली में उच्च व्यवस्थापिका स्तर की सम्भावना बनी रहती है।

आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के दोष

यदि निर्वाचन का एकमात्र उद्देश्य केवल न्याय अथवा चुनाव लड़ने वाले दलों के बीच अनुपात की स्थापना है तो यह प्रणाली वास्तव में निर्वाचन की आदर्श प्रणाली कही जा सकती है। परन्तु व्यवस्थापिका को केवल विभिन्न दलों तथा वर्गों का प्रतिनिधित्व ही नहीं करना चाहिए, अपितु अपने कर्तव्यों का भी सुचारु रूप से पालन करना चाहिए। इस दृष्टिकोण से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के विरुद्ध अनेक तर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जिनमें से कतिपय विशेष महत्त्वपूर्ण तर्क निम्नलिखित हैं –

1. यह प्रणाली विशाल राजनीतिक दलों की एकता को नष्ट कर देती है तथा इससे अनेक छोटे-छोटे दलों और गुटों का जन्म होता है। इसके परिणामस्वरूप सभी समस्याओं पर राष्ट्रीय हित की दृष्टि से नहीं, वरन् वर्गीय हित की दृष्टि से विचार किया जाता है। सिजविंक के शब्दों में -“वर्गीय प्रतिनिधित्व आवश्यक रूप से दूषित वर्गीय व्यवस्थापन को प्रोत्साहित करता है।

2. आनुपातिक प्रतिनिधित्व ‘अल्पमत विचारधारा’ को प्रोत्साहन देता है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ग-विशेष के हितों और स्वार्थों का उदय होता है। इसके अन्तर्गत व्यवस्थापिका में किसी एक दल का स्पष्ट बहुमत नहीं होता है और मिश्रित मन्त्रिपरिषद् के निर्माण में छोटे-छोटे दलों की स्थिति बहुत महत्त्वपूर्ण हो जाती है। वे अपनी स्थिति का लाभ उठाते हुए स्वार्थपूर्ण वर्गहित के पक्ष में अपना समर्थन बेच देते हैं, परिणामतः सार्वजनिक जीवन की पवित्रता नष्ट हो जाती है। फाइनर के अनुसार-“इस प्रणाली को अपनाने से प्रतिनिधि द्वारा अपने क्षेत्र की देखभाल प्रायः समाप्त हो जाती है।”

3. यह प्रणाली व्यावहारिक रूप में बहुत जटिल है। इसकी सफलता के लिए मतदाताओं और उनमें भी अधिक निर्वाचन अधिकारियों को उच्च कोटि की राजनीतिक शिक्षा प्राप्त करनी आवश्यक होती है। मतदाताओं को इसके नियम समझने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। साथ ही मतगणना अत्यन्त जटिल होती है, जिसमें भूल होने की अनेक सम्भावनाएँ रहती

4. उपचुनावों में जहाँ केवल एक प्रतिनिधि का चुनाव करना होता है, इस प्रणाली का प्रयोग किया जाना सम्भव नहीं होता है।

5. आनुपातिक प्रणाली में, विशेषतया सूची प्रणाली में, दलों का संगठन तथा नेताओं का प्रभाव बहुत बढ़ जाता है और साधारण सदस्यों की स्वतन्त्रता नष्ट हो जाती है क्योंकि मतदान का आधार राजनीतिक दल होता है।

6. अनेक दलों के अस्तित्व के परिणामस्वरूप कोई भी दल अकेले ही सरकार निर्माण की स्थिति में नहीं होता है। अत: संयुक्त मन्त्रिपरिषदों का निर्माण होता है और प्रायः सरकारें अस्थायी होती हैं।

7. दलीय वर्चस्व होने के कारण मतदाता प्रायः अपने-अपने राजनीतिक दलों को मत देते हैं, अतः इस प्रणाली में निर्वाचकों और प्रतिनिधियों में कोई सम्पर्क नहीं होता है।

8. इस प्रणाली में समय और धन दोनों का अपव्यय होता है।

विश्लेषणात्मक समीक्षा – उपर्युक्त दोषों के कारण ही अनेक राजनीतिक विद्वान् आनुपातिक प्रतिनिधित्व को अनुपयोगी और जटिल निर्वाचन प्रणाली कहते हैं। वास्तव में राष्ट्रीय निर्वाचकों में आनुपातिक प्रणाली को अपनाना एक प्रकार से अव्यवस्था उत्पन्न करना है क्योंकि यह व्यवस्थापिका की सत्ता को निर्बल बना देती है। यह प्रणाली मन्त्रिपरिषदों के स्थायित्व तथा एकरूपता को नष्ट कर संसदीय शासन को असम्भव बना देती है।

आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का औचित्य निर्धारण एवं उपयोगिता

प्रथम महायुद्ध के उपरान्त फ्रांस, जर्मनी, आयरलैण्ड, चेकोस्लोवाकिया, पोलैण्ड आदि अनेक यूरोपीय देशों ने इस प्रणाली को अपनाया था, परन्तु अब इसकी उपयोगिता कम होती जा रही है और अनेक देशों ने तो इस परित्याग तक कर दिया है। ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत तथा अन्य अनेक देशों ने अपने साधारण निर्वाचनों के लिए कभी इस प्रणाली को अपनाया ही नहीं, यद्यपि आजकल ब्रिटेन तथा अमेरिका में आनुपातिक प्रतिनिधित्व संस्थाएँ इस प्रणाली को लोकप्रिय बनाने का प्रयास कर रही हैं।

संसदीय निर्वाचनों में तो बहुत कम देश ही इस प्रणाली का प्रयोग करते हैं, परन्तु व्यवस्थापक मण्डलों, स्थानीय निकायों और गैर-सरकारी समुदायों की विभिन्न समितियों का निर्वाचन साधारणतया इस प्रणाली के अनुसार ही होता है। हमारी संविधान सभा का निर्वाचन भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार ही हुआ था। नए संविधान के अन्तर्गत राज्यसभा के सदस्य राज्यों की विधानसभाओं द्वारा इसी प्रणाली के आधार पर निर्वाचित होते हैं और राज्यों के उच्च सदनों जैसे भारत में विधान परिक्दों और व्यवस्थापक-मण्डल की समितियों के निर्माण में भी इसी निर्वाचन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भी आधुनिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल-संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है।

प्रश्न 4.

प्रत्यक्ष निर्वाचन के गुणों और दोषों का मूल्यांकन कीजिए।

या

प्रत्यक्ष निर्वाचन के चार मुण बताइए।

उत्तर :

प्रत्यक्ष निर्वाचन

यदि निर्वाचक प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करें, तो उसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। यह बिल्कुल सरल विधि है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक मतदाता निर्वाचन स्थान पर विभिन्न उम्मीदवारों में से किसी एक उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करता है और जिस उम्मीदवार को सर्वाधिक मत प्राप्त होते हैं. उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। भारत, इंग्लैण्ड, अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैण्ड आदि देशों में व्यवस्थापिका के प्रथम सदन के निर्माण हेतु यही पद्धति अपनायी गयी है।

प्रत्यक्ष निर्वाचन के गुण

1. प्रजातन्त्रात्मक धारणा के अनुकूल – यह जनता को प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अवसर देती है; अतः स्वाभाविक रूप से यह पद्धति प्रजातन्त्रीय व्यवस्था के अनुकूल

2. मतदाता और प्रतिनिधि के मध्य सम्पर्क – इस पद्धति में जनता अपने प्रतिनिधि को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करती है; अत: जनता और उसके प्रतिनिधि के बीच उचित सम्पर्क बना रहता है। और दोनों एक-दूसरे की भावनाओं से परिचित रहते हैं। इसके अन्तर्गत जनता अपने प्रतिनिधियों के कार्य पर निगरानी और नियन्त्रण भी रख सकती है।

3. राजनीतिक शिक्षा – जब जनता अपने प्रतिनिधि को प्रत्यक्ष रूप से चुनती है तो विभिन्न दल और उनके उम्मीदवार अपनी नीति और कार्यक्रम जनता के सामने रखते हैं, जिससे जनता को बड़ी राजनीतिक शिक्षा मिलती है और उनमें राजनीतिक जागरूकता की भावना का उदय होता है। इससे सामान्य जनता को अपने अधिकार और कर्तव्यों का अधिक अच्छे प्रकार से ज्ञान भी हो जाता है।

4. राजनीतिक अधिकार का प्रयोग – प्रत्यक्ष निर्वाचन जनता को अपने राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करने का अवसर प्रदान करता है।

प्रत्यक्ष निर्वाचन के दोष

1. सामान्य निर्वाचकों का मत त्रुटिपूर्ण – आलोचकों का कथन है कि जनता में अपने मत का उचित प्रयोग करने की क्षमता नहीं होती। मतदाता अधिक योग्य और शिक्षित न होने के कारण नेताओं के झूठे प्रचार और जोशीले भाषणों के प्रभाव में बह जाते हैं और निकम्मे, स्वार्थी और चालाक उम्मीदवारों को चुन लेते हैं।

2. सार्वजनिक शिक्षा का तर्क त्रुटिपूर्ण – प्रत्यक्ष निर्वाचन के अन्तर्गत किया जाने वाला चुनाव अभियान शिक्षा अभियान नहीं होता, अपितु यह तो निन्दा, कलंक और झूठ का अभियान होता है। चुनाव में उम्मीदवारों और उनकी नीतियों को ठीक प्रकार से समझाने के बजाय उनके सामने व्यक्तियों और समस्याओं का विकृत चित्र प्रस्तुत किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप मतदाता गुमराह हो जाता है।

3. बुद्धिमन व्यक्ति निर्वाचन से दूर – प्रत्यक्ष निर्वाचन में चुनाव अभियान नैतिकता के निम्नतम स्तर तक गिर जाने के कारण बुद्धिमान एवं निष्कपट व्यक्ति निर्वाचन से दूर भागते हैं जब ऐसे व्यक्ति उम्मीदवार के रूप में आगे नहीं आते, तो देश को स्वभावतः हानि पहुँचती है।

4. अपव्ययी और अव्यवस्थाजनक – इस प्रकार के चुनाव पर बहुत अधिक खर्च आता है और बड़े पैमाने पर इसका प्रबन्ध करना होता है। अत्यधिक जोश-खरोश के कारण अनेक बार दंगे-फसाद भी हो जाते हैं।

प्रश्न 5.

मताधिकार की महत्ता पर प्रकाश डालिए।

उत्तर :

वर्तमान समय में अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिध्यात्मक लोकतन्त्र ही लोकतान्त्रिक शासन का एकमात्र व्यावहारिक रूप है। इस व्यवस्था में सामान्य जनता प्रतिनिधि चुनती है और ये प्रतिनिधि शासन का संचालन करते हैं। प्रतिनिधियों को चुनने के इस अधिकार को ही सामान्यतः मताधिकार अथवा निर्वाचन का अधिकार कहा जाता है, जो कि लोकतन्त्र का आधार है। इसकी महत्ता अग्रलिखित बातों से स्पष्ट हो जाती है –

1. नितान्त औचित्यपूर्ण – राज्य के कानूनों और कार्यों का प्रभाव समाज के केवल कुछ ही। व्यक्तियों पर नहीं, वरन् सबै व्यक्तियों पर पड़ता है; अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपना मत देने और शासन की नीति का निश्चय करने का अधिकार होना चाहिए। जॉन स्टुअर्ट मिल ने इसी आधार पर वयस्क मताधिकार को नितान्त औचित्यपूर्ण बताया है।

2. लोकसत्ता की वास्तविक अभिव्यक्ति – लोकसत्ता बीसवीं सदी का सबसे महत्त्वपूर्ण विचार है और आधुनिक प्रजातन्त्रवादियों का कथन है कि अन्तिम सत्ता जनता में ही निहित है डॉ० गार्नर के शब्दों में, “ऐसी सत्ता की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति सार्वजनिक मताधिकार में ही हो सकती है।”

3. अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित – वयस्क मताधिकार अल्पसंख्यकों को अपने प्रतिनिधियों द्वारा अपने हितों की रक्षा का पूरा अवसर देता है। ये प्रतिनिधि व्यवस्थापिका में विधेयकों के सम्बन्ध में अल्पसंख्यकों को दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और इस प्रकार अल्पसंख्यक अपने हितों की रक्षा में विधिकर्ताओं की सहायता ले सकते हैं।

4. राष्ट्रीय एकीकरण का साधन – इस प्रणाली के अन्तर्गत राष्ट्र की शक्ति एवं एकता में वृद्धि होती है। अपने ही प्रतिनिधियों द्वारा बनाये गये कानूनों का पालन लोगों को एक-दूसरे के निकट लाता है और राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक होता है। वयस्क मताधिकार को अपनाने पर जनता में क्रान्ति की सम्भावना कम हो जाती है, क्योकि जनता स्वयं द्वारा निर्मित सरकार को पूर्ण सहयोग देती है।

5. सार्वजनिक शिक्षा का साधन – वयस्क मताधिकार सार्वजनिक शिक्षा और राजनीतिक जागृति का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण साधन है। मताधिकार व्यक्ति की राजनीतिक उदासीनता दूर कर देता है और उसको यह अनुभव कराता है कि राज्य शासन में उसका भी हाथ है। ऐसी स्थिति में वह देश के सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में अधिक रुचि लेना प्रारम्भ कर देता है।

6. आत्मसम्मान में वृद्धि – सार्वजनिक मताधिकार नागरिकों में आत्मसम्मान की भावना पैदा करता है। मताधिकार का जनता पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है और जनता यह महसूस करती है कि राज्य की अन्तिम शक्ति उसी के हाथ में है। इससे उनके आत्मसम्मान में वृद्धि होती है। और जैसा कि ब्राइस कहते हैं, “इससे उनके नैतिक चरित्र का उत्थान होता है।”

7. सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति रुचि में वृद्धि – वयस्क मताधिकार की व्यवस्था में जब नागरिकों को मताधिकार का प्रयोग करना होता है तो स्वाभाविक रूप में उनके द्वारा सार्वजनिक समस्याओं पर विचार किया जाता है और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति उनकी रुचि में वृद्धि होती

8. देशभक्ति की भावना में वृद्धि – वयस्क मताधिकार के परिणामस्वरूप नागरिक राज्य और शासन के प्रति अपनत्व की भावना अनुभव करते हैं और उनमें देशभक्ति की भावना बढ़ती है। ऐसी स्थिति में वे देश के लिए बड़े-से-बड़ा बलिदान करने को तत्पर हो जाते हैं।

प्रश्न 6.

प्रादेशिक अथवा भौगोलिक प्रतिनिधित्व प्रथा का उल्लेख कीजिए।

उत्तर :

प्रादेशिक अथवा भौगोलिक प्रतिनिधित्व प्रथा

आधुनिक लोकतन्त्रात्मक शासन में निर्वाचन हेतु देश को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित कर, सरकार के गठन के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। समस्त देश को भौगोलिक भागों (क्षेत्रों) में विभाजित कर दिया जाता है। निर्वाचन क्षेत्र एकसदस्यीय अथवा बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र हो सकता है। एक प्रतिनिधि उस निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले सभी निर्वाचकों का प्रतिनिधित्व करता है, चाहे वह कोई भी व्यवसाय करता हो। इस प्रथा को प्रादेशिक अथवा भौगोलिक प्रतिनिधित्व प्रथा’ कहते हैं, किन्तु इस प्रथा का घोर विरोध किया गया। प्रादेशिक अथवा भौगोलिक प्रतिनिधित्व प्रथा के आलोचकों का कथन है कि प्रतिनिधित्व का आधार क्षेत्रीय न होकर कार्य-विशेष से सम्बन्धित होना चाहिए। इसको व्यावसायिक प्रतिनिधित्व नाम भी दिया गया है। डिग्बी ने व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का समर्थन करते हुए कहा है, “व्यवसाय, वाणिज्य, उद्योग-धन्धे यहाँ तक कि विज्ञान, धर्म आदि राष्ट्रीय जीवन की बड़ी शक्तियों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाना चाहिए।” इमैनुअल ऐबीसीएज का मत है-“समाज के उद्योगों एवं व्यवसायों का व्यवस्थापिका में विशेष रूप से प्रतिनिधित्व होना चाहिए।’ व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के पक्ष में कहा जाता है कि यह जनतन्त्रात्मक आदर्शों के अनुकूल प्रतिनिधित्व की एकमात्र वास्तविक प्रणाली है। इसके समर्थकों का दृष्टिकोण है कि निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की विभिन्न आवश्यकताएँ तथा इच्छाएँ होती हैं। व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व केवल व्यवसायों तथा आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व ही कर सकता है। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के कारण निर्वाचित प्रतिनिधि का ध्यान अपने सभी कार्यकर्ताओं के हितों पर अधिक रहता है। औद्योगीकरण के साथ व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की माँग तीव्र हुई है साम्यवादियों तथा बहुलवादियों ने भी इस प्रतिनिधित्व का पूर्ण समर्थन किया है। इसे “कार्य-विशेष सम्बन्धी प्रतिनिधित्व प्रणाली” भी कहते

प्रश्न 7.

सूची प्रणाली से आप क्या समझते हैं?

उत्तर :

सूची प्रणाली

सूची प्रणाली आनुपातिक प्रतिनिधित्व का दूसरा रूप है। इस प्रणाली के अन्तर्गत सभी प्रत्याशी अपने-अपने राजनीतिक दलों के अनुसार अलग-अलग सूचियों में सूचीबद्ध किए जाते हैं और प्रत्येक दल अपने उम्मीदवारों की सूची प्रस्तुत करता है, जिसमें दिए गए नामों की संख्या उस निर्वाचन-क्षेत्र से चुने जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती। मतदाता अपने मत अलग-अलग उम्मीदवारों को नहीं, अपितु किसी भी दल की पूरी-की-पूरी सूची के पक्ष में देते हैं। इसके बाद डाले गए मतों की कुल संख्या को निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या से भाग देकर निर्वाचक अंक (Electoral Quota) निकाल लिया जाता है। तदुपरान्त एक दल द्वारा प्राप्त मतों की संख्या को निर्वाचक अंक से भाग दिया जाता है और इस प्रकार यह निश्चय किया जाता है कि उस दल को कितने स्थान मिलने चाहिए; उदाहरणार्थ-किसी राज्य से 50 प्रतिनिधि चुने जाते हैं और कुल वैध मतों की संख्या 2,00,000 है तो 2,00,000/50 = 4,000 निर्वाचन अंक हुआ। ऐसी स्थिति में किसी राजनीतिक दल ‘अ ब स’ को 21,000 मत प्राप्त हुए हैं, तब (21,000/4, 000=5.25) उस दल के 5 प्रत्याशी विजयी घोषित होंगे। सभी सूची प्रणालियों का आधारभूत सिद्धान्त यही है, परन्तु विभिन्न देशों में थोड़ा-बहुत परिवर्तन अथवा संशोधन करके इसे नए-नए रूप दिए गए हैं और इस प्रकार आज सूची प्रणाली के अनेक प्रकार पाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में सूची प्रणाली का कोई सार्वभौमिक सिद्धान्त नहीं है।

प्रश्न 8.

बहुमत प्रणाली की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए।

उत्तर :

बहुमत प्रणाली

बहुमत प्रणाली निर्वाचन की एक महत्त्वपूर्ण प्रणाली है। इस प्रणाली द्वारा विश्व के अनेक राष्ट्रों की संसद के लोकप्रिय सदन का निर्वाचन किया जाता है। भारत में लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन इस पद्धति द्वारा ही किया जाता है।

इस प्रणाली में एक-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। सम्पूर्ण देश को विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है। इन निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। एक निश्चित क्षेत्र से एक प्रतिनिधि का निर्वाचन किया जाता है। निर्वाचन के लिए अनेक प्रत्याशी चुनाव मैदान में खड़े हो सकते हैं परन्तु मतदाता को केवल एक मत प्रदान करने का अधिकार होता है। निर्वाचन में डाले गए मतों में जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक मत प्राप्त हो जाते हैं उसको निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है।

बहुमत प्रणाली की आलोचना

बहुमत प्रणाली की निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की गई है –

(1) बहुमत प्रणाली यद्यपि सैद्धान्तिक रूप में स्वीकार की जाती है परन्तु व्यवहार में यह अल्पमत प्रणाली के रूप में कार्य करती है; उदाहरण के लिए यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल डाले गए मतों की संख्या 100 है तथा 5 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और मतों का विभाजन पाँच उम्मीदवारों में क्रमशः 30, 20, 15, 10 तथा 25 प्रतिशत है तो इस निर्वाचन में वह उम्मीदवार विजयी घोषित कर दिया जाएगा जिसे 30 प्रतिशत मत प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से 30 प्रतिशत मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति कुल मतों का केवल 30% मत ही प्राप्त कर पाता है तथा यह 70% ऐसे व्यक्तियों पर शासन करता है जिन्होंने इस व्यक्ति के विरोध में अपना मत दिया था।

(2) इस प्रणाली में केवल एक ही स्थिति उत्पन्न होती है, या तो मत 100% सफल हो जाता है। अथवा वह 100% व्यर्थ हो जाता है। इसका अन्य कोई विकल्प नहीं होता है।

(3) इस प्रणाली में अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो पाता है। क्योंकि निर्वाचन क्षेत्र में जिस समुदाय के व्यक्तियों की संख्या अधिक होगी वे अपने समुदाय (जाति) के व्यक्ति को विजयी बनाने में सफल हो जाएँगे।

(4) इस प्रणाली द्वारा क्षेत्रीय एवं जातीय भावनाओं को बहुत प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है जो संकीर्ण राजनीति को जन्म देता है। बहुमत प्रणाली के दोषों को दूर करने के उद्देश्य से ही आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अस्तित्व में आई है।

प्रश्न 9.

भारतीय निर्वाचन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर :

भारतीय निर्वाचन प्रणाली की प्रमुख विशेषतएँ भारतीय निर्वाचन प्रणाली की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं –

1. वयस्क मताधिकार – वयस्क मताधिकार भारतीय निर्वाचन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है। यह लोकतन्त्र का आधार स्तम्भ है। संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार लोकसभा तथा राज्य विधानमण्डलों के निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर किए जाएँगे। वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करते हुए संविधान में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत का नागरिक है। तथा जो कानून के अन्तर्गत किसी निर्धारित तिथि पर 18 वर्ष का है तथा संविधान अथवा कानून के अन्तर्गत निर्वाचन हेतु किसी भी दृष्टि से अयोग्य नहीं है, को निर्वाचन में मतदाता के रूप में भाग लेने के पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं।

2. संयुक्त निर्वाचन पद्धति – देश में संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र हेतु एक ही मतदाता सूची होती है, जिसमें उस क्षेत्र के सभी मतदाताओं के नाम होते हैं तथा वे सभी मिलकर एक प्रतिनिधि का निर्वाचन करते हैं। धारा 325 के अनुसार प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन हेतु संसद एवं राज्य विधानसभा के सदस्य चुनने हेतु सामान्य मतदाता सूची होगी तथा कोई भी भारतीय धर्म, जाति एवं लिंग के आधार पर सूची में नाम लिखाने के अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा।

3. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों हेतु सुरक्षित स्थान – संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के होने पर भी हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों हेतु विधायिकाओं में स्थान आरक्षित कर दिए हैं।

4. प्रत्यक्ष निर्वाचन – लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं, नगरपालिकाओं, पंचायतों आदि के निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, जबकि राज्यसभा, राज्य विधानपरिषदों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि के निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं।

5. स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन – भारतीय निर्वाचन प्रणाली की एक अन्य महत्त्वपूर्ण विशेषता स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचन है। स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन ही सच्चे लोकतन्त्र की कसौटी है। संविधान-निर्माताओं ने निर्वाचन स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष करवाने हेतु निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की है।

6. गुप्त मतदान – निर्वाचन की एक अन्य विशेषता यह है कि मतदान गुप्त होता है। गुप्त मतदान स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन हेतु आवश्यक है। मतदान करने वालों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को यह नहीं मालूम होगा कि उसने किसके पक्ष में मतदान किया है।

7. एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र – निर्वाचन प्रणाली की अन्य विशेषता यह है कि यहाँ पर एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था को अपनाया गया है। जिस प्रान्त से जितने विधायक निर्वाचित होने होते हैं, उस प्रान्त को उतने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि चुना जाता है।

8. जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन – भारत में संसद तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन हेतु निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था जनसंख्या के आधार पर की जाती है। राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या के अनुसार राज्यों को उतने ही निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है।

9. निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन – लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं हेतु निर्वाचन क्षेत्रों को परिसीमन इस प्रकार किया जाता है कि विधानसभा का कोई भी निर्वाचन क्षेत्र एक ही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थित हो।

10. ऐच्छिक मतदान – निर्वाचन में मतदान करना अथवा न करना, मतदाता की स्वेच्छा पर निर्भर करता है।

11. निर्वाचन याचिका – निर्वाचन सम्बन्धी विवादों हेतु निर्वाचन याचिका की भी व्यवस्था है। पहले निर्वाचन याचिकाएँ आयोग के पास आती थीं तथा वह किसी न्यायाधीश को इन्हें सुनने हेतु नियुक्त करता था किन्तु अब सभी याचिकाएँ उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के पास जाती हैं।

12. निर्वाचन आयोग – निर्वाचन का प्रबन्ध निर्वाचन आयोग के नियन्त्रण के अधीन होता है। भारतीय संविधान में निर्वाचन प्रक्रिया के प्रबन्ध हेतु एक निर्वाचन आयोग गठित किया गया है। निर्वाचन आयोग में आजकल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा दो निर्वाचन आयुक्त हैं।

13. निर्वाचन के सम्बन्ध में संसद को कानून बनाने का अधिकार – संविधान के अनुसार निर्वाचन सम्बन्धी कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। संसद के विधानमण्डलों के निर्वाचन हेतु मतदाताओं की सूचियाँ तैयार करने, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन तथा अन्य समस्त समस्याओं से सम्बन्धित कानून बना सकती है।

प्रश्न 10.

देश में निर्वाचन की प्रक्रिया किस प्रकार सम्पन्न होती है? संक्षेप में लिखिए।

उत्तर :

भारत में निर्वाचन की प्रक्रिया

भारत में निर्वाचन प्रायः निम्नलिखित प्रक्रिया के आधार पर सम्पन्न किए जाते हैं –

1. निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था – निर्वाचन की व्यवस्था में सर्वप्रथम कार्य निर्वाचन क्षेत्र को निश्चित करना है। लोकसभा में जितने सदस्य चुने जाते हैं, लगभग समान जनसंख्या वाले उतने ही क्षेत्रों में समस्त भारत को विभाजित कर दिया जाता है। इस प्रकार विधानसभाओं के निर्वाचन में राज्य को समान जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है तथा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य चुन लिया जाता है।

2. मतदाताओं की सूची – सर्वप्रथम मतदाताओं की अस्थायी सूची तैयार की जाती है। इन सूचियों को कुछ विशेष स्थानों पर जनता के देखने हेतु रख दिया जाता है। यदि किसी सूची में किसी का नाम लिखने से रह गया हो अथवा किसी का नाम भूल से लिख गया हो तो उसको एक निश्चित तिथि तक संशोधन करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र देना होता है, फिर संशोधित सूचियाँ तैयार की जाती हैं।

3. निर्वाचन तिथि की घोषणा – निर्वाचन आयोग निर्वाचन-तिथि की घोषणा करता है। निर्वाचन आयोग तिथि की घोषणा करने से पहले केन्द्रीय सरकार तथा राज्यों की सरकारों से विचार-विमर्श करता है।

4. निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति – निर्वाचन आयोग प्रत्येक राज्य में मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा प्रत्येक क्षेत्र हेतु एक निर्वाचन अधिकारी, पर्यवेक्षक व अन्य अनेक कर्मचारी नियुक्त करता है।

5. नामांकन-पत्र दाखिल करना – इसके पश्चात् निर्वाचन में भाग लेने वाले व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव एक निश्चित तिथि के अन्दर छपे फॉर्म पर जिसका नामांकन पत्र है, किसी एक मतदाता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा मतदाता उसका अनुमोदन करता है। इच्छुक व्यक्ति (उम्मीदवार) भी उस पर स्वीकृति देता है। प्रार्थना-पत्र के साथ जमानत की निश्चित राशि जमा करवानी पड़ती है।

6. नाम की वापसी – यदि उम्मीदवार किसी कारण से अपना नाम वापस लेना चाहे तो एक निश्चित तिथि तक उसको ऐसा करने का अधिकार होता है। वह अपना नाम वापस ले सकता है। तथा नाम वापस लेने पर जमानत की राशि उसे वापस मिल जाती है।

7. जाँच तथा आपत्तियाँ – एक निश्चित तिथि को आवेदन-पत्रों की जाँच की जाती है। यदि किसी प्रार्थना-पत्र में कोई अशुद्धि रह गई हो तो ऐसे आवेदन-पत्र को अस्वीकार कर दिया जाता है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति उसके आवेदन-पत्र के सम्बन्ध में आपत्ति करना चाहे तो ऐसा करने का अधिकार दिया जाता है। यदि आपत्ति उचित सिद्ध हो जाए तो उम्मीदवार का आवेदन-पत्र अस्वीकार कर दिया जाता है।