UP Board Solutions for Class 12 Physics Chapter 13 Nuclei (नाभिक) are part of UP Board Solutions for Class 12 Physics. Here we have given UP Board Solutions for Class 12 Physics Chapter 13 Nuclei (नाभिक).

| Board | UP Board |

| Textbook | NCERT |

| Class | Class 12 |

| Subject | Physics |

| Chapter | Chapter 13 |

| Chapter Name | Nuclei (नाभिक) |

| Number of Questions Solved | 121 |

| Category | UP Board Solutions |

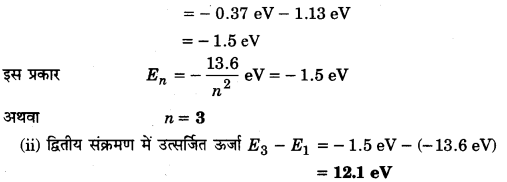

UP Board Solutions for Class 12 Physics Chapter 13 Nuclei (नाभिक)

अभ्यास के अन्तर्गत दिए गए प्रश्नोत्तर

अभ्यास के प्रश्न हल करने में निम्नलिखित आँकड़े आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे :

e= 1.6 x 10-19C, N = 6.023 x 1023 प्रति मोल

[latex ]\frac { 1 }{ 4\pi { \varepsilon }_{ 0 } }[/latex] = 9 x 109 Nm/c2 k= 1.381 x 1023 J°K-1

1 MeV = 1.6×10-13J 1u = 931.5 MeV/c2

1 year = 3.154 x 107s

mH = 1.007825u mn = 1.008665u )

m( [latex]\frac { 4 }{ 2 }[/latex]He) = 4.002603 u me= 0.000548u

![]()

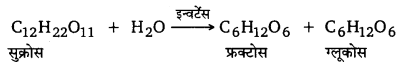

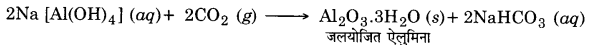

प्रश्न 1:

(a) लीथियम के दो स्थायी समस्थानिकों को [latex]_{ 3 }^{ 6 }{ Li }[/latex] एवं [latex]_{ 3 }^{ 7 }{ Li }[/latex] की बहुलता का प्रतिशत

क्रमशः 7.5 एवं 92.5 हैं। इन समस्थानिकों के द्रव्यमान क्रमशः 6.01512 u एवं 7,01600u हैं। लीथियम का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ।

(b) बोरॉन के दो स्थायी, समस्थानिक [latex]_{ 5 }^{ 10 }{ B }[/latex] एवं [latex]_{ 5 }^{ 11 }{ B }[/latex] हैं। उनके द्रव्यमान क्रमशः 10.01294u एवं 11.00931u एवं बोरॉन का परमाणु भार 10.811u है। [latex]_{ 5 }^{ 10 }{ B }[/latex] एवं [latex]_{ 5 }^{ 11 }{ B }[/latex] की बहुलता ज्ञात कीजिए।

हल:

(a) माना लीथियम के किसी नमूने में 100 परमाणु लिए गए हैं, तब इनमें 7.5 परमाणु [latex]_{ 3 }^{ 6 }{ Li }[/latex] के तथा 92.5 परमाणु [latex]_{ 3 }^{ 7 }{ Li }[/latex] के होंगे।

∴ 100 परमाणुओं का द्रव्यमान = (7.5 x 6.01512+ 92.5 x 7.01600) u

= (45,1134 + 648.98) u= 694.0934u

= [latex]\frac { 694.0934 }{ 100 }[/latex]

= 6.940934u

≈ 6.94lu

(b) माना बोरॉन के दो समस्थानिकों की बहुलता क्रमश: x% तथा y% है, तब

x + y = 100 …….(1)

यदि बोरॉन के 100 परमाणु लिए जाएँ तो इनमें x परमाणु [latex]_{ 5 }^{ 10 }{ B }[/latex] के तथा y परमाणु [latex]_{ 5 }^{ 11 }{ B }[/latex] के होंगे।

∴ बोरॉन का परमाणु द्रव्यमान

![]()

या 10.811 x 100 = 10.01294 x + 11.00931 (100 – x) [∵ x + y = 100

⇒ 1081.1- 1100.931 = 10.012943x – 11.00931x

⇒ – 19.831 = – 0.99637x

∴ x = [latex]\frac { -19.831 }{ – 099837 }[/latex] =19.9

∴ y = 100- x = 100 – 19.9 = 80.1

अत: बोरॉन में [latex]_{ 5 }^{ 10 }{ B }[/latex] तथा [latex]_{ 5 }^{ 11 }{ B }[/latex] समस्थानिकों की बहुलता प्रतिशत क्रमश: 19.9 तथा 80.1 हैं।

प्रश्न 2.

नियॉन के तीन स्थायी समस्थानिकों की बहुलता क्रमशः 90.51%, 0.27% एवं 9.22% है। इन समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 19.99u 20.99u एवं 21.99u हैं। नियॉन का औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए।

हल:

यदि नियॉन के 100 परमाणु लिए जाएँ तो उनमें नियॉन के तीन समस्थानिकों के क्रमश: 90. परमाणु, 0.27 परमाणु तथा 9.22 परमाणु होंगे।

∴ नियॉन का औसत परमाणु द्रव्यमान

= [latex]\frac { (90.51x 19.99+ 0.27 x 20.99+ 9.22 x 21.99) u }{ 100 }[/latex]

= [latex]\frac { (1809.2949 + 5.6673 + 202.7478) u }{ 100 }[/latex]

= [latex]\frac { 2017.71 }{ 100 }[/latex]

= 20.177 u ≈ 20.18u

![]()

प्रश्न 3.

नाइट्रोजन नाभिक ([latex]_{ 7 }^{ 14 }{ N }[/latex] ) की बन्धन-ऊर्जा MeV में ज्ञात कीजिए। mN = 14.00307u mH = 1.00783u, mn = 1.00867u]

हल:

[latex]_{ 7 }^{ 14 }{ N }[/latex] में प्रोटॉन = Z = 7 तथा न्यूट्रॉन

= (A – Z) = (14 – 7) = 7

न्यूक्लिऑनों का कुल द्रव्यमान = 7 x mH + 7 x mn

= (7 x 1.00783 +7 x 1.00867) u

= 14.1155 u

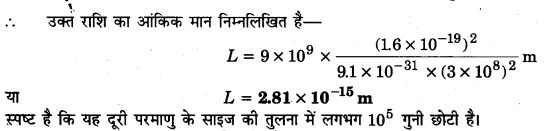

∴ द्रव्यमान क्षति

Δm = न्यूक्लिऑनों का द्रव्यमान – [latex]_{ 7 }^{ 14 }{ B }[/latex] नाभिक का द्रव्यमान

= 14.11550 u – 14.00307 u = 0.11243 u

अतः बन्धन ऊर्जा EB = Δm के तुल्य ऊर्जा

= 0.11243 x 931 MeV

= 104.67 MeV (∵1u = 931 Mev)

प्रश्न 4:

निम्नलिखित आँकड़ों के आधार पर [latex]_{ 26 }^{ 56 }{ Fe }[/latex]एवं [latex]_{ 83 }^{ 209 }{ Bi }[/latex] नाभिकों की बन्धन-ऊर्जा MeV

में ज्ञात कीजिए। m([latex]_{ 26 }^{ 56 }{ Fe }[/latex]) = 55.934939u, m ([latex]_{ 83 }^{ 209 }{ Bi }[/latex]) = 208:980388u

हल:

दिया है, प्रोटॉन का द्रव्यमान mH = 1.007825u

न्यूट्रॉन का द्रव्यमान mn= 1.008665u

(i) [latex]_{ 26 }^{ 56 }{ Fe }[/latex] नाभिक का द्रव्यमान mFe= = 55.934939u

इस नाभिक में 26 प्रोटॉन तथा (56 – 26) = 30 न्यूट्रॉन हैं।

∴ न्यूक्लिऑनों का द्रव्यमान = 26 mH + 30mn

= 26 x 1.007825 + 30 x 1.008665

= 26.20345 + 30.25995 = 56.4634u

∴ द्रव्यमान क्षति Δm = न्यूक्लिऑनों का द्रव्यमान – नाभिक का द्रव्यमान

= 56.4634 – 55.934939 = 0.528461u

∴ [latex]_{ 26 }^{ 56 }{ Fe }[/latex] नाभिक की बन्धन-ऊर्जा = Δm x 931 = 0.528461 x 931.5 MeV

= 492.26 MeV

∴ बन्धन-ऊर्जा प्रति न्यूक्लिऑन = [latex]\frac { 492.26 }{ 56 }[/latex]

= 8.79 MeV/ न्यूक्लिऑन

(ii) [latex]_{ 83 }^{ 209 }{ Bi }[/latex] नाभिक का द्रव्यमान mBi= 208.980388u

इस नाभिक में 83 प्रोटॉन तथा 126 न्यूट्रॉन हैं।

∴ न्यूक्लिऑनों का द्रव्यमान = 83mH +126mn

= 83 x 1.007825 + 126 x 1.008665

= 83.649475+ 127.091790

= 210.741260 u

∴ नाभिक की द्रव्यमान-क्षति Δm = 210.741260 – 208.980388

= 1.760872u

∴ नाभिक की बन्धन ऊर्जा = Δm x 931.5 MeV

= 1.760872 x 931.5

= 1640.26 MeV

∴ बन्धन-ऊर्जा प्रति न्यूक्लिऑन = [latex]\frac { 1640.26 }{ 209 }[/latex]= 7.85 MeV/ न्यूक्लिऑन

![]()

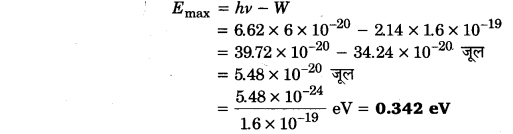

प्रश्न 5:

एक दिए गए सिक्के का द्रव्यमान 3.0 g है। उस ऊर्जा की गणना कीजिए जो इस सिक्के के सभी न्यूट्रॉनों एव प्रोटॉनों को एक-दूसरे से अलग करने के लिए आवश्यक हो। सरलता के | लिए मान लीजिए कि सिक्का पूर्णतः [latex]_{ 29 }^{ 63 }{ Cu }[/latex] परमाणुओं का बना है। ([latex]_{ 29 }^{ 63 }{ Cu }[/latex] का द्रव्यमान = 82,92960u)।

हल:

[latex]_{ 29 }^{ 63 }{ Cu }[/latex] में प्रोटॉन (Z) = 29, न्यूट्रॉन = 63 – 29= 34

∴ न्यूक्लिऑनों का कुल द्रव्यमान

= 29 प्रोटॉनों का द्रव्यमान + 34 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान

= (29 x 1.00783+ 34 x 1.00867) u = 63.52185 u

∴ द्रव्यमान क्षति Δm = न्यूक्लिऑनों का द्रव्यमान – [latex]_{ 29 }^{ 63 }{ Cu }[/latex] नाभिक का द्रव्यमान

= 63.52185 u – 62.92960 u = 0.59225 u

∴ [latex]_{ 29 }^{ 63 }{ Cu }[/latex] नाभिक की बन्धन ऊर्जा

EB = 0.53225 x 931 MeV = 551.385 MeV

m = 3.0 ग्राम में परमाणुओं (नाभिकों) की संख्या

= [latex]\frac { m }{ M }[/latex] x आवोगाद्रो संख्या

= [latex]\frac { 3 }{ 63 }[/latex] x 6.02 x 1023 = 2.86 x 1022

∴ सिक्के के सभी न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों को एक-दूसरे से अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा

= 2.86 x 1022 x EB

= 2.86 x 1022 x 551.385 MeV

= 1.6 x 1025 MeV

प्रश्न 6:

निम्नलिखित के लिए नाभिकीय समीकरण लिखिए

(i) [latex]_{ 88 }^{ 226 }{ Ra }[/latex] का α- क्षय

(ii) [latex]_{ 94 }^{ 242 }{ Pu }[/latex] का α- क्षय

(iii) [latex]_{ 15 }^{ 32 }{ P }[/latex] P का β– – क्षय

(iv) [latex]_{ 210 }^{ 83 }{ Bi }[/latex] का β– -क्षय

(v) [latex]_{ 6 }^{ 11 }{ C }[/latex] का β+ -क्षय

(vi) [latex]_{ 43 }^{ 97 }{ Tc }[/latex] Tc का β+ -क्षय

(vii) [latex]_{ 54 }^{ 120 }{ Xe }[/latex] 120Xe का इलेक्ट्रॉन अभिग्रहण

हल:

प्रश्न 7:

एक रेडियोऐक्टिव समस्थानिक की अर्धायु T वर्ष है। कितने समय के बाद इसकी ऐक्टिवता, प्रारम्भिक ऐक्टिवता की (a) 3.125%, तथा (b) 1% रह जाएगी।

हल:

(a) माना समस्थानिक की प्रारम्भिक रेडियोऐक्टिवता = R0

माना समयान्तराल n अद्धयुकालों के पश्चात् शेष रेडियोऐक्टिवता = R

प्रश्नानुसार, R =R0 का 3.125%

प्रश्न 8:

जीवित कार्बनयुक्त द्रव्य की सामान्य ऐक्टिवता, प्रति ग्राम कार्बन के लिए 15 क्षय प्रति मिनट है। यह ऐक्टिवता, स्थायी समस्थानिक [latex]_{ 6 }^{ 14 }{ C }[/latex] के साथ-साथ अल्प मात्रा में विद्यमान रेडियोऐक्टिव [latex]_{ 6 }^{ 12 }{ C }[/latex] के कारण होती है। जीव की मृत्यु होने पर वायुमण्डल के साथ इसकी अन्योन्य क्रिया (जो उपर्युक्त सन्तुलित ऐक्टिवता को बनाए रखती है) समाप्त हो जाती है तथा इसकी ऐक्टिवता कम होनी शुरू हो जाती है।[latex]_{ 6 }^{ 14 }{ C }[/latex] की ज्ञात अर्धायु (5730 वर्ष) और (UPBoardSolutions.com) नमूने की मापी गई ऐक्टिवता के आधार पर इसकी सन्निकट आयु की गणना की जा सकती है। यही पुरातत्व विज्ञान में प्रयुक्त होने वाली [latex]_{ 6 }^{ 14 }{ C }[/latex] कालनिर्धारण (dating) पद्धति का सिद्धान्त है। यह मानकर कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त किसी नमूने की ऐक्टिवता 9 क्षय प्रति मिनट प्रति ग्राम कार्बन है। सिन्धु घाटी सभ्यता की सन्निकट आयु का आकलन कीजिए।

हल:

दिया है, R0 = 15 क्षय प्रति मिनट

R = 9 क्षय प्रति मिनट, T1/2 = 5730 वर्ष

सूत्र R= R0e-λt से, 9 = 15e-λt

प्रश्न 9:

8.0 mCi सक्रियता का रेडियोऐक्टिव स्रोत प्राप्त करने के लिए [latex]_{ 27 }^{ 60 }{ Co }[/latex] की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? [latex]_{ 27 }^{ 60 }{ Co }[/latex] की अर्धायु 5.3 वर्ष है।

हल:

दिया है, सक्रियता R = 80 mCi= 80 x 10-3 x 3.7 x 1010 विघटन s-1

= 29.6 x 107 विघटन s-1

T1/2 = 5.3 वर्ष (∵ 1 क्यूरी = 3.7 x 1010 विघटन s-1)

= 5.3 x 365 x 24 x 60 x 60s

प्रश्न 10:

[latex]_{ 38 }^{ 90 }{ Sr }[/latex] की अर्धायु 28 वर्ष है। इस समस्थानिक के 15 mg की विघटन दर क्या है?

हल:

दिया है, पदार्थ का द्रव्यमान = 15 x 10-3

तथा T1/2 = 28 वर्ष = 28 x 365 x 24 x 60 x 60 s = 88.3 x 107s

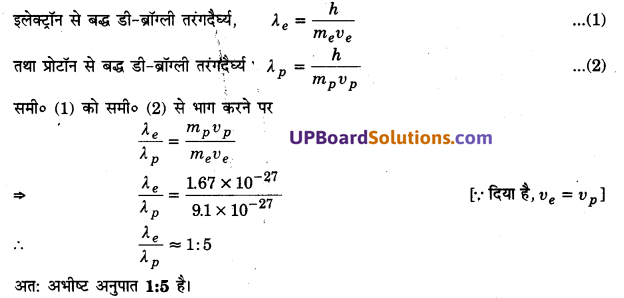

प्रश्न 11:

स्वर्ण के समस्थानिक [latex]_{ 79 }^{ 197 }{ Au }[/latex] एवं रजत के समस्थानिक [latex]_{ 47 }^{ 107 }{ Ag }[/latex] की नाभिकीय त्रिज्या के अनुपात का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए।

हल:

किसी नाभिक की त्रिज्या निम्नलिखित सूत्र द्वारा प्राप्त होती है

R = R0A1/3

जहाँ A = परमाणु द्रव्यमान जबकि R0 = नियतांक

यहाँ [latex]_{ 79 }^{ 197 }{ Au }[/latex] के लिए, A1 = 197

तथा [latex]_{ 47 }^{ 107 }{ Ag }[/latex] के लिए, Ag = 107

प्रश्न 12:

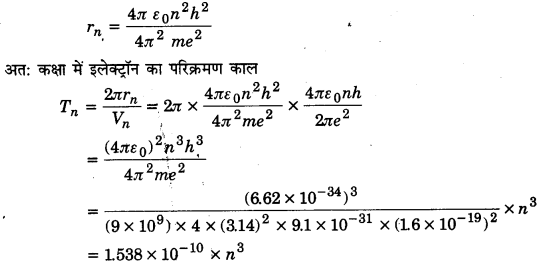

(a) [latex]_{ 88 }^{ 226 }{ Ra }[/latex] एवं (b) [latex]_{ 86 }^{ 220 }{ Rn }[/latex] नाभिकों के α-क्षय में उत्सर्जित -कणों का Q-मान एवं

गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए।

दिया है : m ([latex]_{ 88 }^{ 226 }{ Ra }[/latex]) = 226.02540u, m([latex]_{ 86 }^{ 220 }{ Rn }[/latex]) = 222.01750u

m([latex]_{ 86 }^{ 220 }{ Rn }[/latex]) = 220.01137u, m([latex]_{ 84 }^{ 216 }{ Po }[/latex]) = 216.00189u

हल:

(a) [latex]_{ 88 }^{ 226 }{ Ra }[/latex] का z-क्षय निम्न अभिक्रिया के अनुसार होगा

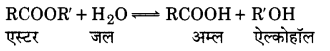

![]()

प्रश्न 13:

रेडियोन्यूक्लाइड [latex]_{ 6 }^{ 11 }{ C }[/latex]का क्षय निम्नलिखित समीकरण के अनुसार होता है

![]()

उत्सर्जित पॉजिट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा 0.960 Mev है। द्रव्यमानों के निम्नलिखित मान दिए गए हैं

m( [latex]_{ 6 }^{ 11 }{ C }[/latex]) = 11.011434u तथा m( [latex]_{ 6 }^{ 11 }{ B }[/latex]) = 11.009305u

Q-मान की गणना कीजिए एवं उत्सर्जित पॉजिट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के मान से इसकी तुलना कीजिए।

हल:

दिया गया समीकरण

![]()

उत्सर्जित पॉजिट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा 0.960 MeV है जो कि Q-मान के तुल्य है।

∵ उत्पाद नाभिक पॉजिट्रॉन की तुलना में अत्यधिक भारी है; अत: इसकी गतिज ऊर्जा लगभग शून्य होगी, पुन: चूंकि पॉजिट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा Q – मान के तुल्य है; अतः न्यूट्रिनो भी लगभग शून्य ऊर्जा के साथ उत्सर्जित होगा।

प्रश्न 14:

[latex]_{ 10 }^{ 23 }{ Ne }[/latex] का नाभिक, β– उत्सर्जन के साथ क्षयित होता है। इस β-क्षय के लिए समीकरण लिखिए और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए।

m ([latex]_{ 10 }^{ 23 }{ Ne }[/latex]) = 22.994466 um([latex]_{ 10 }^{ 23 }{ Na }[/latex]) = 22.089770u

हल:

[latex]_{ 10 }^{ 23 }{ Ne }[/latex] नाभिक के β-क्षय का समीकरण निम्नलिखित है

∵ [latex]_{ 10 }^{ 23 }{ Ne }[/latex] नाभिक, [latex]_{ +1 }^{ 0 }{ \beta }[/latex] तथा ऐन्टिन्यूट्रिनो की तुलना में अत्यधिक भारी है; अत: इसकी गतिज ऊर्जा लगभग शून्य होगी। β-कण की ऊर्जा अधिकतम होगी यदि ऐन्टिन्यूट्रिनो शून्य ऊर्जा के साथ उत्सर्जित हो। इस (UPBoardSolutions.com) दशा में β-कण की ऊर्जा अधिकतम होगी यदि ऐन्टिन्यूट्रिनो शून्य ऊर्जा के साथ उत्सर्जित हो। इस दशा में β-कण की अधिकतम ऊर्जा ९ मान के बराबर अर्थात् 4.37 MeV होगी।

प्रश्न 15:

किसी नाभिकीय अभिक्रिया A+b→ C+d का Q-मान निम्नलिखित समीकरण द्वारा परिभाषित होता है: Q= [mA +mb – mc – md] c2

जहाँ दिए गए द्रव्यमान, नाभिकीय विराम द्रव्यमान (rest mass) हैं। दिए गए आँकड़ों के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित अभिक्रियाएँ ऊष्माक्षेपी हैं या ऊष्माशोषी।

हल:

(i) दी गई अभिक्रिया निम्नलिखित है

Q-मान धनात्मक है; अत: यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है।

प्रश्न 16:

माना कि हम [latex]_{ 26 }^{ 56 }{ Fe }[/latex] नाभिक के दो समान अवयवों [latex]_{ 13 }^{ 28 }{ Al }[/latex] में विखण्डन पर विचार करें।

क्या ऊर्जा की दृष्टि से यह विखण्डन सम्भव है? इस प्रक्रम का Q-मान ज्ञात करके अपना तर्क प्रस्तुत करें।

दिया है : m([latex]_{ 26 }^{ 56 }{ Fe }[/latex]) = 55.93494u एवं m([latex]_{ 13 }^{ 28 }{ Al }[/latex]) = 27.98191u

हल:

[latex]_{ 26 }^{ 56 }{ Fe }[/latex] → [latex]_{ 13 }^{ 28 }{ Al }[/latex] + [latex]_{ 13 }^{ 28 }{ Al }[/latex]+Q

∴ Q = [m( [latex]_{ 26 }^{ 56 }{ Fe }[/latex]) – 2 x m ([latex]_{ 13 }^{ 28 }{ Al }[/latex])]x 931 MeV

= [55.93494- 2x 27.98191]x 931 MeV

= -26.92 MeV

चूँकि Q का मान ऋणात्मक है अतः विखण्डन सम्भव नहीं है।

प्रश्न 17:

[latex]_{ 94 }^{ 239 }{ Pu }[/latex] के विखण्डन गुण बहुत कुछ [latex]_{ 92 }^{ 235 }{ U }[/latex] से मिलते-जुलते हैं। प्रति विखण्डन विमुक्त औसत ऊर्जा 180 MeV है। यदि 1kg शुद्ध [latex]_{ 94 }^{ 239 }{ Pu }[/latex] के सभी परमाणु विखण्डित हों तो कितनी MeV ऊर्जा विमुक्त होगी?

हल:

यहाँ [latex]_{ 94 }^{ 239 }{ Pu }[/latex]के विखण्डन से मुक्त ऊर्जा = 180 MeV

[latex]_{ 94 }^{ 239 }{ Pu }[/latex] का ग्राम परमाणु द्रव्यमान = 239g

∴ [latex]_{ 94 }^{ 239 }{ Pu }[/latex]प्लूटोनियम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या = 6.02 x 1023

प्रश्न 18:

किसी 1000 MW विखण्डन रिएक्टर के आधे ईधन का 5.00 वर्ष में व्यय हो जाता है। प्रारम्भ में इसमें कितना [latex]_{ 92 }^{ 235 }{ U }[/latex] था? मान लीजिए कि रिएक्टर 80% समय कार्यरत रहता है, इसकी सम्पूर्ण ऊर्जा [latex]_{ 92 }^{ 235 }{ U }[/latex] के विखण्डन से ही उत्पन्न हुई है; तथा [latex]_{ 92 }^{ 235 }{ U }[/latex] एन्यूक्लाइड केवल विखण्डन प्रक्रिया में ही व्यय होता है।

हल:

रिएक्टर की शक्ति P= 1000 MW = 1000 x 106 Js-1= 109 Js-1

समय t = 5.0 वर्ष = 5 x 365 x 24 x 60 x 60s

= 1.577 x 108 s

∴ 5 वर्ष में रिएक्टर में उत्पन्न ऊर्जा (जबकि यह 80% समय ही कार्य करता है)

E = 80% t x P

= [latex]\frac { 80 }{ 100 }[/latex] x 1.577 x 108 x 169

: = 1.2616 x 1017J

∵ [latex]^{ 235 }{ U }[/latex] के एक परमाणु के विखण्डन से औसतन 200 MeV ऊर्जा उत्पन्न होती है।

∴ 100 MeV ऊर्जा उत्पन्न होती है = 1 परमाणु से

या 200 x 1.6 x 10-13J ऊर्जा उत्पन्न होती है = 1 परमाणु से

प्रश्न 19:

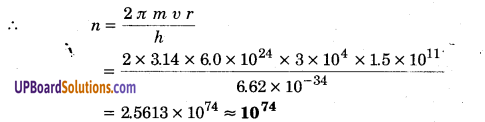

2.0 kg ड्यूटीरियम के संलयन से एक 100 वाट का विद्युत लैम्प कितनी देर प्रकाशित रखा जा सकता है? संलयन अभिक्रिया निम्नवत् ली जा सकती है।

![]()

हल:

प्रश्न 20:

दो ड्यूट्रॉनों के आमने-सामने की टक्कर के लिए कूलॉम अवरोध की ऊँचाई ज्ञात कीजिए। (संकेत-कूलॉम अवरोध की ऊँचाई का मान इन ड्यूट्रॉन के बीच लगने वाले उस कूलॉम प्रतिकर्षण बल के बराबर होता है जो एक-दूसरे को सम्पर्क में रखे जाने पर उनके बीच आरोपित होता है। (UPBoardSolutions.com) यह मान सकते हैं कि ड्यूट्रॉन 2.0 fm प्रभावी त्रिज्या वाले दृढ़ गोले हैं।)

हल:

प्रत्येक ड्यूट्रॉन पर आवेश

q1 = q2 = +1.6 x 10-19C

ऊर्जा के पदों में कुलॉम अवरोध (विभव प्राचीर)

माना प्रारम्भ में प्रत्येक ड्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा K है। जब ये दोनों एक-दूसरे के सम्पर्क में आते हैं तो सम्पूर्ण ऊर्जा विद्युत स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। ∴ ऊर्जा संरक्षण से,

प्रश्न 21:

समीकरण R= R0A1/3 के आधार पर, दर्शाइए कि नाभिकीय द्रव्य को घनत्व लगभग अचर है (अर्थात् A पर निर्भर नहीं करता है)। यहाँ R0 एक नियतांक है एवं A नाभिक की द्रव्यमान संख्या है।

हल:

∵ नाभिक की द्रव्यमान संख्या = A

∴ नाभिक का द्रव्यमान m = Au

= A x 1.66 x 10-27kg

∵ यह घनत्व नाभिक की द्रव्यमान संख्या A से मुक्त है; अत: हम कह सकते हैं कि नाभिकीय द्रव्य का , घनत्व लगभग अचर है।।

![]()

प्रश्न 22:

किसी नाभिक से β+ (पॉजिट्रॉन) उत्सर्जन की एक अन्य प्रतियोगी प्रक्रिया है जिसे इलेक्ट्रॉन परिग्रहण (Capture) कहते हैं (इसमें परमाणु की आन्तरिक कक्षा, जैसे कि K-कक्षा, से नाभिक एक इलेक्ट्रॉन परिगृहीत कर लेता है और एक न्यूट्रिनो, ν उत्सर्जित करता है)।

![]()

दर्शाइए कि यदि β+ उत्सर्जन ऊर्जा विचार से अनुमत है तो इलेक्ट्रॉन परिग्रहण भी आवश्यक रूप से अनुमत है, परन्तु इसका विलोम अनुमत नहीं है।

हल:

पॉजिट्टॉन उत्सर्जन की अभिक्रिया का समीकरण निम्नलिखित है

समीकरण (3) व (4) से स्पष्ट है। यदि पॉजिट्रॉन उत्सर्जन [अभिक्रिया (1)] ऊर्जा दृष्टि से अनुमत है तो इस अभिक्रिया का Q-मान अर्थात्

Q1 धनात्मक होगी।

अर्थात् Q1 > 0

Q2 > Q1 अतः Q1 > 0 ⇒ Q1 > 0

अर्थात् तब अभिक्रिया (2) का -मान भी धनात्मक होगा अर्थात् ऊर्जा दृष्टि से इलेक्ट्रॉन परिग्रहण भी अनुमत है।

अब इस अभिक्रिया के विलोम पर विचार कीजिए,

स्पष्ट है कि इस अभिक्रिया का Q-मान – Q2 के बराबर होगा।

∴ Q2> 0; अतः Q3 =-Q2 < 0

∵ इस अभिक्रिया का 2-मान ऋणात्मक है; अतः यह अभिक्रिया ऊर्जा दृष्टि से अनुमत नहीं है।

अतिरिक्त अभ्यास

प्रश्न 23:

आवर्त सारणी में मैग्नीशियम का औसत परमाणु द्रव्यमान 24.312u दिया गया है। यह औसत मान, पृथ्वी पर इसके समस्थानिकों की सापेक्ष बहुलता के आधार पर दिया गया है। मैग्नीशियम के तीनों समस्थानिक तथा उनके द्रव्यमान इस प्रकार हैं

[latex]_{ 12 }^{ 24 }{ Mg }[/latex](28.98504u), [latex]_{ 12 }^{ 25 }{ Mg }[/latex](24.98584) एवं [latex]_{ 12 }^{ 26 }{ Mg }[/latex](25.98259u)। प्रकृति में प्राप्त मैग्नीशियम में [latex]_{ 12 }^{ 24 }{ Mg }[/latex] की (द्रव्यमान के अनुसार) बहुलता 78.99% है। अन्य दोनों समस्थानिकों की बहुलता का परिकलन कीजिए।

हल:

दिया है, मैग्नीशियम का औसत परमाणु द्रव्यमान = 24.312u

[latex]_{ 12 }^{ 24 }{ Mg }[/latex] समस्थानिक की बहुलता = 78.99%

माना समस्थानिक [latex]_{ 12 }^{ 25 }{ Mg }[/latex] की बहुलता a% है।

[latex]_{ 12 }^{ 26 }{ Mg }[/latex] समस्थानिक की बहुलता = 100 – 78.99- a

= (21.01 – a) %

प्रश्न 24:

न्यूट्रॉन पृथक्करण ऊर्जा (Separation energy), परिभाषा के अनुसार वह ऊर्जा है, जो किसी नाभिक से एक न्यूट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक होती है। नीचे दिए गए आँकड़ों का इस्तेमाल करके [latex]_{ 20 }^{ 41 }{ Ca }[/latex]एवं [latex]_{ 13 }^{ 27 }{ Al }[/latex] नाभिकों की न्यूट्रॉन पृथक्करण ऊर्जा ज्ञात कीजिए।

हल:

[latex]_{ 20 }^{ 41 }{ Ca }[/latex] की न्यूट्रॉन पृथक्करण ऊर्जा

न्यूट्रॉन पृथक्करण अभिक्रिया का समीकरण निम्नलिखित है

∴ Qका मान ऋणात्मक है अर्थात् उक्त अभिक्रिया ऊष्माशोषी है।

∴ न्यूट्रॉन पृथक्करण ऊर्जा 8.36 MeV है।

(ii) [latex]_{ 13 }^{ 27 }{ A }[/latex] की न्यूट्रॉन पृथक्करण ऊर्जा

[latex]_{ 13 }^{ 27 }{ A }[/latex] की न्यूट्रॉन पृथक्करण समीकरण निम्नलिखित है

∴ Q का मान ऋणात्मक है; अत: उक्त अभिक्रिया ऊष्माशोषी है।

∴ [latex]_{ 13 }^{ 27 }{ A }[/latex] की न्यूट्रॉन पृथक्करण ऊर्जा 13.06 MeV है।

प्रश्न 25:

किसी स्रोत में फॉस्फोरस के दो रेडियो न्यूक्लाइड निहित हैं [latex]_{ 15 }^{ 32 }{ P }[/latex](T1/2 = 14.3d) एवं [latex]_{ 15 }^{ 33 }{ P }[/latex](1/2 = 25.3d)। प्रारम्भ में [latex]_{ 15 }^{ 33 }{ P }[/latex] से 10% क्षय प्राप्त होता है। इससे 90% क्षय प्राप्त करने के लिए कितने समय प्रतीक्षा करनी होगी?

हल:

माना प्रारम्भ में [latex]_{ 15 }^{ 33 }{ P }[/latex] तथा [latex]_{ 15 }^{ 32 }{ P }[/latex] को रेडियोऐक्टिवताएँ R01 व R02 हैं तथा । समय पश्चात् इनकी रेडियोऐक्टिवताएँ R1 व R2 हैं।

तब प्रारम्भ में, पदार्थ की कुल सक्रियता = R01 + R02

![]()

प्रश्न 26:

कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में एक नाभिक, α -कण से अधिक द्रव्यमान वाला एक कण उत्सर्जित करके क्षयित होता है। निम्नलिखित क्षय-प्रक्रियाओं पर विचार कीजिए

इन दोनों क्षय प्रक्रियाओं के लिएQ-मान की गणना कीजिए और दर्शाइए कि दोनों प्रक्रियाएँ ऊर्जा की दृष्टि से सम्भव हैं।

हल:

दी गई समीकरण निम्नलिखित है

प्रश्न 27:

तीव्र न्यूट्रॉनों द्वारा [latex]_{ 92 }^{ 238 }{ U }[/latex] के विखण्डन पर विचार कीजिए। किसी विखण्डन प्रक्रिया में प्राथमिक अंशों (Primary fragments) के बीटा-क्षय के पश्चात कोई न्यूट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता तथा [latex]_{ 58 }^{ 140 }{ P }[/latex] तथा [latex]_{ 34 }^{ 99 }{ Ru }[/latex] अन्तिम उत्पाद प्राप्त होते हैं। विखण्डन प्रक्रिया के लिए के मान का परिकलन कीजिए। आवश्यक आँकड़े इस प्रकार हैं

हल:

प्रश्न 28:

D.T अभिक्रिया (ड्यूटीरियम-ट्राइटियम संलयन), [latex]_{ 1 }^{ 2 }{ H }[/latex]+ [latex]_{ 1 }^{ 3 }{ H }[/latex] → [latex]_{ 2 }^{ 4 }{ He }[/latex] + n पर विचार कीजिए।

(a) नीचे दिए गए आँकड़ों के आधार पर अभिक्रिया में विमुक्त ऊर्जा का मान Mev में ज्ञात कीजिए।

(b) इयूटीरियम एवं ट्राइटियम दोनों की त्रिज्या लगभग 1.5 fm मान लीजिए। इस अभिक्रिया में, दोनों नाभिकों के मध्य कूलॉम प्रतिकर्षण से पार पाने के लिए कितनी गतिज ऊर्जा की आवश्यकता है? अभिक्रिया प्रारम्भ करने के लिए गैसों (0 तथा 1 गैसें) को किस ताप तक ऊष्मित कि(UPBoardSolutions.com) या जाना चाहिए?

(संकेत : किसी संलयन क्रिया के लिए आवश्यक गतिज ऊर्जा = संलयन क्रिया में संलग्न कणों की औसत तापीय गतिज ऊर्जा = 2 (3KT/2); K: बोल्ट्ज़मान नियतांक तथा T = परम ताप)

हल:

(a) दी गई अभिक्रिया का समीकरण निम्नलिखित है

प्रश्न 29:

नीचे दी गई क्षय-योजना में, γ-क्षयों की विकिरण आवृत्तियाँ एवं β-कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जाएँ ज्ञात कीजिए। दिया है:

हल:

चित्र से, E1 = [latex]_{ 80 }^{ 198 }{ Hg }[/latex] की निम्नतम ऊर्जा स्तर में ऊर्जा = 0 MeV

E2 = [latex]_{ 80 }^{ 198 }{ Hg }[/latex] की प्रथम उत्तेजित अवस्था में ऊर्जा = 0.412 MeV

E3 = [latex]_{ 80 }^{ 198 }{ Hg }[/latex] की द्वितीय उत्तेजित अवस्था में ऊर्जा = 1.088 MeV

माना उत्सर्जित γ फोटॉनों (γ1,γ2 व γ3) की आवृत्तियाँ क्रमशः ν1,ν2 व ν3 हैं।

जबकि इन फोटॉनों की ऊर्जाएँ निम्नलिखित हैं

E (γ1) = E3 – E1 = 1.088 MeV

E (γ2)= E2– E1 = 0.412 Mev

E (γ3) = E3 – E2 = 1.088- 0.412 = 0.676 MeV

[latex]_{ 79 }^{ 198 }{ Au }[/latex] के β–1-क्षय में Au नाभिक पहले एक β कण उत्सर्जित करता है तत्पश्चात् γ1-फोटॉन को । उत्सर्जित करके [latex]_{ 80 }^{ 198 }{ Hg }[/latex] नाभिक में बदल जाता है; अतः

[latex]_{ 79 }^{ 198 }{ Au }[/latex] के β–1-क्षय का समीकरण निम्नलिखित है

![]()

यहाँ E(β–1) तथा E (γ1) इन कणों की ऊर्जाएँ हैं। स्पष्ट है कि E(β–1) का मान अधिकतम होगा यदि [latex]_{ 80 }^{ 198 }{ Hg }[/latex] की गतिज ऊर्जा शून्य हो। अर्थात् अभिक्रिया की सम्पूर्ण ऊर्जा केवल β-कण तथा γ-कोटॉन की ऊर्जा के रूप में निकलें।।

∴ β -कण की महत्तम गतिज ऊर्जा

[latex]_{ 79 }^{ 198 }{ Au }[/latex] के β–2क्षय में Au नांभिक पहले β-कण उत्सर्जित करता है तत्पश्चात् γ2 फोटॉन उत्सर्जित करता हुआ [latex]_{ 80 }^{ 198 }{ Hg }[/latex]नाभिक में बदल जाता है।

इसे क्षय का समक्रण निम्नलिखित है

प्रश्न 30:

सूर्य के अभ्यंतर में (a) 1kg हाइड्रोजन के संलयन के समय विमुक्त ऊर्जा का परिकलन कीजिए। (b) विखण्डन रिएक्टर में 1.0 kg [latex]^{ 235 }{ U }[/latex] के विखण्डन में विमुक्त ऊर्जा का परिकलेन कीजिए। (c) प्रश्न के खण्ड (a) तथा (b) में विमुक्त ऊर्जाओं की तुलना

कीजिए।

हल:

(a) सूर्य के अभ्यन्तर में हाइड्रोजन के 4 परमाणु निम्नलिखित अभिक्रिया के अनुसार संलयित होकर हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं तथा लगभग 26 Mev ऊर्जा उत्पन्न होती है।

![]()

प्रश्न31:

मान लीजिए कि भारत का लक्ष्य 2020 तक200,000 MW विद्युत शक्ति जनन का है। इसका 10% नाभिकीय शक्ति संयंत्रों से प्राप्त होना है। माना कि रिएक्टर की औसत उपयोग दक्षता (ऊष्मा को विद्युत में परिवर्तित करने की क्षमता) 25% है। 2028 के अन्त तक हमारे देश को प्रति वर्ष कितने विखण्डनीय यूरेनियम की आवश्यकता होगी। [latex]^{ 235 }{ U }[/latex] प्रति विखण्डन उत्सर्जित ऊर्जा 200 MeV है।

हल:

कुल ऊर्जा लक्ष्य = 200,000 MW

∴ नाभिकीय संयंत्रों से प्राप्त शक्ति = 10% x 200,000 MW

= [latex]\frac { 10 }{ 100 }[/latex] x 200,000 x 106w

= 2 x 1010w

∴ प्रतिवर्ष नाभिकीय संयंत्रों से प्राप्त ऊर्जा = 2 x 1010Js-1x 1 x 365 x 24 x 60 x 60s

= 6.31 x 1017 J

माना संयंत्रों में विखण्डन हेतु x kg [latex]^{ 235 }{ U }[/latex] की प्रतिवर्ष आवश्यकता होती है।

परीक्षोपयोगी प्रश्नोत्तर

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न 1:

1 amu के तुल्य ऊर्जा है (2009, 16, 17)

(i) 190 MeV

(ii) 139 MeV

(iii) 913 MeV

(iv) 931 MeV

उत्तर:

(iv) 931 MeV

![]()

प्रश्न 2:

हीलियम के नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति 0.0303 amu है। इसके लिए Mev में प्रति न्यूक्लिऑन बन्धन ऊर्जा लगभग होगी (2011)

(i) 28

(ii) 7

(ii) 4

(iv) 1

उत्तर:

(i) 28

प्रश्न 3:

हाइड्रोजन नाभिक की बन्धन ऊर्जा है (2017)

(i) -13.6 eV

(ii) 0

(iii) 13.6 eV

(iv) 6.8 eV

उत्तर:

(ii) 0

प्रश्न 4.

न्यूक्लियर बल की प्रकृति है (2011)

(i) विद्युतीय

(ii) चुम्बकीय :

(iii) गुरुत्वीय

(iv) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(iv) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 5. निम्न में से समन्यूट्रॉनिक युग्म होंगे (2012)

उत्तर:

(i) 6c14 तथा 8016

प्रश्न 6:

दो परमाणुओं के परमाणु क्रमांक समान परन्तु परमाणु द्रव्यमान भिन्न हैं। वे होंगे (2011, 14)

(i) समस्थानिक

(ii) समभारिक

(iii) समन्यूट्रॉनिक

(iv) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(i) समस्थानिक

प्रश्न 7:

वे नाभिक जिनके लिए A तथा zभिन्न परन्तु (A-Z) समान होता है, कहलाते हैं

(i) समस्थानिक

(ii) समप्रोटॉनिक

(iii) समन्यूट्रॉनिक

(iv) समभारिक

उतर:

(iii) समन्यूट्रॉनिक

![]()

प्रश्न 8:

दी गई नाभिकीय अभिक्रिया में X प्रदर्शित करता है (2017)

![]()

(i) इलेक्ट्रॉन

(ii) न्यूट्रॉन

(iii) न्यूट्रीनो

(iv) प्रोटॉन

उत्तर:

(iii) न्यूट्रीनो

प्रश्न 9:

किसी नाभिक से-किरणें उत्सर्जित होने पर परिवर्तित होती है (2017)

(i) प्रोटॉन संख्या

(ii) न्यूट्रॉन संख्या

(iii) प्रोटॉन व न्यूट्रॉन दोनों की संख्या

(iv) न प्रोटॉन और न ही न्यूट्रॉन की संख्या

उत्तर:

(iv) न प्रोटॉन और न ही न्यूट्रॉन की संख्या

प्रश्न 10:

………… के क्षय के कारण तत्व परिवर्तित नहीं होता है। (2017)

(i) γ -किरण

(ii) β -किरण

(iii) β+ किरण

(iv) α -किरण

उत्तर:

(i) किरण

प्रश्न 11:

कण जो 92U228 के नाभिक में नहीं उपस्थित हैं (2017)

(i) 92 प्रोटॉन

(ii) 92 इलेक्ट्रॉन

(iii) 146 न्यूट्रॉन

(iv) 238 न्यूक्लिऑन

उतर:

(ii) 92 इलेक्ट्रॉन

![]()

प्रश्न 12:

यदि 5 वर्ष अर्द्ध-आयु के पदार्थ का प्रारम्भिक द्रव्यमान N0 है तो 15 वर्ष बाद पदार्थ का अन्तिम द्रव्यमान है (2014)

![]()

उत्तर:

![]()

प्रश्न 13:

एक रेडियोऐक्टिव पदार्थ अपनी औसत आयु के बराबर समयान्तराल के लिए विघटित होता है। इसका कितना अंश विघटित होगा? (2012)

![]()

उतर:

![]()

प्रश्न 14:

एक रेडियोऐक्टिव नाभिक 81X237 तीन α-कण तथा एक β-कण उत्सर्जित करता है। प्राप्त नाभिक है (2013)

(i) 76Y225

(ii) 78Y225

(ii) 80Y229

(iv) 82Y230

उत्तर:

(i) 76Y225

प्रश्न 15:

रेडियोऐक्टिव पदार्थ उत्सर्जित नहीं करते हैं (2013)

(i) इलेक्ट्रॉन

(ii) प्रोटॉन

(iii) γ -किरणें

(iv) हीलियम नाभिक

उत्तर:

(ii) प्रोटॉन

प्रश्न 16:

Bi20 की अर्द्ध-आयु 5 दिन है। इसके किसी नमूने के 8 भागों में से 7 भागों के क्षय होने में समय लगता है

(i) 3.4 दिन

(ii) 10 दिन

(iii) 15 दिन

(iv) 20 दिन

उत्तर:

(iii) 15 दिन

![]()

प्रश्न 17:

रेडियोऐक्टिव विघटन में 9a0238 का नाभिक giPa234 में बदल जाता है। इस विघटन के दौरान उत्सर्जित कण है (2010)

(i) एक प्रोटॉन एवं एक न्यूट्रॉन

(ii) एक ऐल्फा कण एवं एक बीटा कण

(iii) दो बीटा कण एवं एक न्यूट्रॉन

(iv) दो बीटा कण एवं एक प्रोटॉन

उत्तर:

(ii) एक ऐल्फा कण एवं एक बीटा कण

प्रश्न 18:

प्रकाश तरंगों की प्रकृति समान होती है (2010)

(i) कैथोड किरणों के

(ii) β-किरणों के

(iii) γ-किरणों के

(iv) α-किरणों के

उत्तर:

(iii) γ-किरणों के

प्रश्न 19:

किसी रेडियोऐक्टिव पदार्थ के निश्चित द्रव्यमान में 20 घण्टे में 75% की कमी हो जाती है। उसकी अर्द्ध-आयु होगी (2011)

(i) 5 घण्टे

(ii) 10 घण्टे

(iii) 15 घण्टे

(iv) 20 घण्टे

उत्तर:

(ii) 10 घण्टे

प्रश्न 20:

रेडियम की अर्द्ध-आयु 1600 वर्ष है। वह समय जब 100 ग्राम रेडियम से 25 ग्राम, रेडियम अविघटित रह जाता है, है (2010)

(i) 2400 वर्ष

(ii) 3200 वर्ष

(iii) 4800 वर्ष

(iv) 6400 वर्ष

उत्तर:

प्रश्न 21:

एक रेडियोऐक्टिव पदार्थ का क्षय नियतांक 3,465 x 10-4 प्रति वर्ष है। इसकी लगभग अर्द्ध-आयु है (2015)

(i) 2000 वर्ष

(ii) 2400 वर्ष

(iii) 2600 वर्ष

(iv) 6300 वर्ष

उत्तर:

(i) 2000 वर्ष

![]()

प्रश्न 22:

सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है (2015)

(i) नाभिकीय विखण्डन

(iii) प्रकाश-वैद्युत प्रभाव

(ii) साइक्लोट्रॉन

(iv) नाभिकीय संलयन

उत्तर:

(iv) नाभिकीय संलयन

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1:

हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोपों (समस्थानिकों) के नाम व सूत्र लिखिए। (2011)

उत्तर:

हाइड्रोजन (1H1), ड्यूटीरियम (1H2), ट्राइटीयम (1H3)

प्रश्न 2:

उन परमाणुओं को, जिनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान हो परन्तु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो, को क्या नाम दिया गया है ? (2011)

उत्तर:

समस्थानिक अथवा समप्रोटॉनिक।

प्रश्न 3:

समन्यूट्रॉनिक से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए। (2017)

उत्तर:

ऐसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, समन्यूट्रॉनिक कहलाते

उदाहरणार्थ 1H3, 2He4, 3Li7, 4Be8

प्रश्न 4:

नाभिकीय क्रिया की उस समीकरण को लिखिए जिसका सम्बन्ध प्रोटॉन की खोज से है। या प्रोटॉन की खोज सम्बन्धी समीकरण लिखिए। (2013)

उत्तर:

![]()

प्रश्न 5:

लीथियम नाभिक का प्रतीक 3Li7 है। इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन तथा कितने न्यूट्रॉन हैं ?(2011)

हल:

प्रोटॉनों की संख्या = Z = 3

न्यूट्रॉनों की संख्या = A – Z = 7 – 3= 4

प्रश्न 6:

निम्नलिखित नाभिकीय क्रिया को पूरा कीजिए (2013)

![]()

उत्तर:

![]()

प्रश्न 7:

7N14 पर -कण की बमबारी करने पर 8O17 बनता है। कौन-सा कण उत्सर्जित होता है? अभिक्रिया लिखकर बताइए। (2013)

उत्तर:

प्रश्न 8:

निम्नलिखित नाभिकीय क्रियाओं को पूरा कीजिए

उत्तर:

प्रश्न 9:

यदि प्रकाश की चाल वर्तमान चाल की दोगुनी हो जाए, तो नाभिक की बन्धन ऊर्जा कितनी हो जाएगी? (2012)

उत्तर:

नाभिक की बन्धुन ऊर्जा = द्रव्यमान क्षति x c²

अतः बन्धन ऊर्जा चार गुनी हो जायेगी।

प्रश्न 10:

जब तीन α -कण जुड़कर कार्बन नाभिक 6C12 बनाते हैं तो उत्पन्न ऊर्जा की गणना कीजिए। 2He4 को परमाणु द्रव्यमान 4.002803 amu है।

(2014)

हल:

कार्बन नाभिक 6C12 का द्रव्यमान = 12u

अभिक्रिया 3 ( 2He4 )- 6C12 में निर्गत् ऊर्जा

= [3m (2He4)- m (6C12)] c2

= [3 x 4.002603u – 12u] (931 MeV/4)

= 7.27 MeV/u

प्रश्न 11:

1 मिलीग्राम द्रव्यमान क्षति से कितने जूल ऊर्जा मुक्त होगी? (2013, 15)

हल:

Δm = 1 मिलीग्राम = 1 x 10-6 kg

मुक्त ऊर्जा = Δm x c2= 1 x 10-6 x (3 x 108)2

= 9 x 1010 जूल।

प्रश्न 12:

1.0 किग्रा हाइड्रोजन के हीलियम में परिवर्तन से उत्पन्न ऊर्जा का मान किलोवाट घण्टा में प्राप्त कीजिए। इस प्रक्रिया में द्रव्यमान क्षति 0.4है। (2012)

हल:

m = 1.0 किग्रा ।

द्रव्यमान क्षति Δm= 1 किग्रा का 0.4% = 0.004 किग्रा

उत्पन्न उर्जा ΔE = (Δm) c² = 0.004 x (3 x 108)2

= 0.036 x 1016 = 3.6 x 1014 जूल

![]()

प्रश्न 13:

हीलियम (2He4) नाभिक की प्रति न्यूक्लीऑन बन्धन ऊर्जा 7.0756 Mev है। नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति की गणना कीजिए। (2012)

हल:

नाभिक की कुल बन्धन ऊर्जा = प्रति न्यूक्लीऑन बन्धन ऊर्जा x द्रव्यमान संख्या

= 7.0756 x 4 = 28.3024 MeV

प्रश्न 14:

यदि प्रकाश की चाल 108 मी/से हो जाए, तो किसी नाभिक की बन्धन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? (2013)

हल:

नाभिक की बन्धन ऊर्जा = द्रव्यमान क्षति x c2

= Δm x (3 x 108)2 मी/से

= 9 x 1016Am जूल [∵ c = 3×108 मी/से]

जब c = 108 मी/से

तब बन्धन ऊर्जा = Δm x (108) जूल = Δm x 1016 जूल

अर्थात नाभिक की बन्धन ऊर्जा [latex]\frac { 1 }{ 9 }[/latex] हो जायेगी।

![]()

प्रश्न 15:

हीलियम नाभिक की द्रव्यमान क्षति 0.0303 amu है। प्रति न्यूक्लिऑन बन्धन ऊर्जा की गणना कीजिए। (2014)

हल:

हीलियम नाभिक की बन्धन ऊर्जा = 0.0303×931 = 28.20 MeV

प्रति न्यूक्लिऑन बन्धन ऊर्जा = [latex]\frac { 28.20 }{ 4 }[/latex] = 7.05 MeV

प्रश्न 16:

क्यूरी की परिभाषा दीजिए।

या

क्यूरी किस भौतिक राशि का मात्रक है? क्यूरी का मान कितना है? (2013)

उत्तर:

क्यूरी (Curie): यह रेडियोऐक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक है। इसको इस प्रकार परिभाषित किया जाता है

“यदि किसी रेडियोऐक्टिव पदार्थ में 3.7 x 1010 विघटन प्रति सेकण्ड होते हैं, तो उस पदार्थ की सक्रियता 1 क्यूरी होगी।”

अर्थात् 1 क्यूरी = 3.7 x 1010

प्रश्न 17:

किसी रेडियोऐक्टिव पदार्थ की अर्द्ध-आयु से क्या तात्पर्य है? (2012, 15)

उत्तर:

अर्द्ध-आयु-वह समय अन्तराल जिसके अन्तर्गत किसी रेडियोऐक्टिव पदार्थ की मात्रा अर्थात् उसके परमाणुओं (नाभिकों) की संख्या रेडियोऐक्टिव क्षय के फलस्वरूप घटकर अपने प्रारम्भिक मान की आधी रह जाती है, उस रेडियोऐक्टिव पदार्थ की अर्द्ध-आयु कहलाता है। इसको T से प्रदर्शित करते हैं।

प्रश्न 18:

किसी रेडियोऐक्टिव पदार्थ के क्षय नियतांक की परिभाषा लिखिए। (2012)

उत्तर:

किसी क्षण रेडियोऐक्टिव पदार्थ के परमाणुओं के क्षय होने की दर [ ([latex]\frac { dN }{ dt }[/latex] ) ] तथा उस क्षण पदार्थ में विद्यमान परमाणुओं की संख्या (N) के अनुपात को उस रेडियोऐक्टिव पदार्थ का क्षय नियतांक (λ) कहते हैं।

![]()

प्रश्न 19:

रेडियोऐक्टिव क्षय का नियम क्या है? (2014, 17)

उत्तर:

किसी रेडियोऐक्टिव पदार्थ के परमाणुओं से α- अथवा β- कण तथा γ-किरणें निकलती रहती हैं। इससे परमाणु का भार तथा क्रमांक बदल जाते हैं। इस प्रकार (UPBoardSolutions.com) प्रारम्भिक रेडियोऐक्टिव परमाणु का क्षय हो जाता है तथा किसी नये तत्त्व के परमाणु का जन्म हो जाता है। इस घटना को रेडियोऐक्टिव क्षय कहते हैं।

प्रश्न 20:

एक रेडियोऐक्टिव परमाणु ZXA पहले β-कण उत्सर्जित करता है तत्पश्चात् एक γ-फोटॉन उत्सर्जित करता है। प्राप्त नये परमाणु का परमाणु क्रमांक एवं परमाणु द्रव्यमान लिखिए। (2017)

उत्तर:

![]()

प्रश्न 21:

8Po210 एक ऐल्फा-कण उत्सर्जित करके सीसे (Pb) में बदल जाता है। इस रेडियोऐक्टिव क्षय की समीकरण दीजिए।

उत्तर:

![]()

प्रश्न 22:

(i) एक रेडियोऐक्टिव तत्त्व की अर्द्ध-आयु 3 घण्टे है। 9 घण्टे पश्चात इसकी सक्रियता की गणना कीजिए।

(ii) चार अर्द्ध-आयुओं के बाद किसी रेडियोऐक्टिव तत्त्व की सक्रियता, प्रारम्भिक सक्रियता के पदों में क्या होगी? (2012)

या

4 अर्द्ध-आयुओं के पश्चात् किसी रेडियोऐक्टिव पदार्थ की कितनी मात्रा अवशेष रह जायेगी ? (2013)

हल:

(i) T = 3 घण्टा तथा t = 9 घण्टा,

प्रश्न 23:

किसी रेडियोऐक्टिव पदार्थ का क्षय नियतांक 0.001 प्रतिवर्ष है। इसकी औसत आयु ज्ञात कीजिए। (2011, 15)

हल:

![]()

प्रश्न 24:

एक रेडियोऐक्टिव पदार्थ की अर्द्ध-आयु 693 वर्ष है। इसका क्षयांक ज्ञात कीजिए। (2010, 14, 17)

हल:

प्रश्न 25:

रेडियम की अर्द्ध-आयु 1600 वर्ष है। कितने समय पश्चात् रेडियम के किसी खण्ड का 25% अविघटित रह जाएगा? (2015)

हल:

अर्द्ध-आयु 1 = 1600 वर्ष

प्रश्न 26:

5 अर्द्ध-आयुओं के उपरान्त किसी रेडियोऐक्टिव तत्त्व की मात्रा का कितना प्रतिशत अविघटित रहेगा? (2012)

हल:

माना रेडियोऐक्टिव तत्त्व की प्रारम्भिक मात्रा N0 है। तब, n अर्द्ध-आयुओं के पश्चात् बचे पदार्थ की मात्रा

प्रश्न 27:

एक रेडियोऐक्टिव तत्त्व की अर्द्ध-आयु 8 वर्ष है। कितने समय बाद पदार्थ विघटित होकर प्रारम्भिक मात्रा का एक चौथाई रह जायेगा? (2016)

हल:

अर्द्ध-आयु, T = 8 वर्ष

प्रारम्भिक मात्रा = N0

![]()

प्रश्न 28:

किसी रेडियोऐक्टिव पदार्थ की अर्द्ध-आयु 16 घण्टे है। कितने समय बाद प्रारम्भिक द्रव्यमान का 25% भाग अविघटित रह जाएगा? (2017)

हल:

अर्द्ध-आयु, 7 = 16 घण्टे

प्रश्न 29:

β-किरणों के दो मुख्य गुण लिखिए। (2012)

उत्तर:

β-किरणों या β-कणों के दो मुख्य गुण इस प्रकार हैं

(i) आवेशित होने के कारण ये कण चुम्बकीय-क्षेत्र में विक्षेपित हो जाते हैं। विक्षेप की दिशा से पता चलता है कि ये ऋणावेशित कण हैं। α-कणों की (UPBoardSolutions.com) अपेक्षा इनका विक्षेप बहुत अधिक होता है इससे पता चलता है कि β-कण, α-कण की अपेक्षा बहुत हल्के होते हैं।

(ii) रेडियोऐक्टिव पदार्थों से β-कण अत्यधिक उच्च वेग से उत्सर्जित होते हैं। इनका वेग प्रकाश की चाल के 1% से लेकर 99% तक होता है।

प्रश्न 30:

किसी नाभिक से एक β-कण निकलने पर उसके परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या में क्या परिवर्तन होता है ? (2011)

उत्तर:

परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है तथा द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

प्रश्न 31:

नाभिकीय श्रृंखला क्रिया में क्रान्तिक द्रव्यमान से क्या अभिप्राय है? (2009, 17)

उत्तर:

नाभिकीय विखण्डन की श्रृंखला-अभिक्रिया चालू रखने के लिए विखण्डनीय पदार्थ का द्रव्यमान सदैव एक निश्चित द्रव्यमान से अधिक होना चाहिए। इस निश्चित द्रव्यमान को ही क्रान्तिक द्रव्यमान कहते है।

![]()

प्रश्न 32:

एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक (1 amu) की तुल्य ऊर्जा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट (MeV) में बताइए। (2013)

या

आइन्स्टीन के समीकरण से amu की तुल्य ऊर्जा MeV में कितनी होती है?

उत्तर:

1 amu= 931 MeV

प्रश्न 33:

नाभिकीय रिएक्टर में मन्दक की आवश्यकता क्यों होती है?

या

नाभिकीय रिएक्टर में मन्दंक का क्या उपयोग है? (2009)

उत्तर:

न्यूट्रॉन की गति मन्द करने के लिए मन्दक का उपयोग किया जाता है।

प्रश्न 34:

भारी जल का प्रयोग मुख्यतः कहाँ और किसलिए किया जाता है? (2017)

उत्तर:

नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति मन्द करने के लिए।

प्रश्न 35:

नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम छड़ों का क्या उपयोग है?

उतर:

विखण्डन क्रिया को नियन्त्रित करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 36:

नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त किये जाने वाले किन्हीं दो मन्दकों के नाम लिखिए।(2013)

उत्तर:

भारी जल तथा ग्रेफाइट।

![]()

प्रश्न 37:

नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल एक उपयुक्त मन्दक क्यों है? (2009)

उत्तर:

चूँकि यह हाइड्रोजनीय पदार्थ है इसलिए इसमें न्यूट्रॉनों के टकराने पर इनके वेग में अधिक कमी होती है।

प्रश्न 38:

युग्म उत्पादन से आप क्या समझते हैं? इसका एक उदाहरण दीजिए। (2014)

उत्तर:

जब कोई ऊर्जिते गामा-किरण फोटॉन किसी भारी पदार्थ पर गिरता है तो वह पदार्थ के किसी नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तथा उसकी ऊर्जा से एक इलेक्ट्रॉन व एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रक्रिया को युग्म-उत्पादन कहते हैं तथा इसे निम्न समीकरण से प्रदर्शित करते हैं

प्रश्न 39:

यदि एक़ नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में द्रव्यमान क्षति 0.3% हो, तो 1 किग्रा द्रव्यमान की नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा मुक्त होगी? (2009, 11, 12)

हल:

Δm = 1 किग्रा का 0.3% = 0.003 किग्रा

अतः मुक्त ऊर्जा E = Δm x c = 0.003 किग्रा x (3 x 108 मी/से)2

= 0.027 x 1016 जूल

= 2.7 x 1014 जूले

प्रश्न 40:

एक [latex]^{ 235 }{ U }[/latex] नाभिक के विखण्डन से 150 मिलियन इलेक्ट्रॉन-वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है। एक रिएक्टर 4.8 मेगावाट शक्ति दे रहा है। रिएक्टर में प्रति सेकण्ड विखण्डित हो रहे नाभिकों की संख्या की गणना कीजिए। (2015)

हल:

प्रश्न 41:

एक नाभिक ZXA एक α-कण तथा एक β-कण का उत्सर्जन करता है। उत्सर्जन के बाद नयी नाभिक क्या होगा? (2015)

उत्तर:

![]()

प्रश्न 42:

नाभिकीय संलयन में 1 ग्राम हाइड्रोजन से 0.993 ग्राम हीलियम प्राप्त होती है। यदि जनित्र की दक्षता 5% हो तो उत्पन्न ऊर्जा की गणना कीजिए। (2017)

हल:

द्रव्यमान क्षति Δm = 1-0.993 = 0.007 ग्राम = 7 x 10-6 किग्रा

अतः उत्पन्न ऊर्जा ΔE = (Δm) x c2

= 7 x 10-6 x 9 x 1016 x 5% जूल = 315 x 108 जूल

प्रश्न 43:

यदि नाभिक 13Al27 की त्रिज्या 3.6 फर्मी हो तब नाभिक 52Te125 की त्रिज्या ज्ञात (2018)

हल:

सूत्र, R = R0A1/3 से,

जहाँ, R0 = 1.2 x 10-15 m

तथा A = नाभिक की द्रव्यमान संख्या है।

यदि R1 तथा R2 क्रमश: Al वे Te की नाभिकीय त्रिज्याएँ हैं, तो

R1 = R0 (27)1/3 = 3R0 तथा

R = R0(125)1/3 = 5R0

R1 को R2 से भाग देने पर,

प्रश्न 44:

किसी नाभिक की त्रिज्या (r) तथा नाभिक के परमाणु द्रव्यमान संख्याA) में क्या सम्बन्ध है? (2018)

हल:

R3 α A

R α A1/3

R = R0 A1/3

जहाँ R0 = फर्मी नियतांक

R= नाभिक की त्रिज्या

A = परमाणु द्रव्यमान त्रिज्या

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1:

अन्त:नाभिकीय बल से क्या तात्पर्य है? इन बलों की प्रकृति के बारे में क्या तथ्य प्राप्त किये गये? (2017)

या

अन्तःनाभिकीय बलों के गुण लिखिए। या नाभिकीय बल किसे कहते हैं? (2012, 17)

उत्तर:

नाभिकीय बल (Nuclear Forces):

किसी भी परमाणु के नाभिक में दो मूल कण, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। समान रूप से आवेशित कण होने के कारण प्रोटॉनों के बीच एक वैद्युत प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जबकि आवेश-रहित न्यूट्रॉनों के बीच इस प्रकार का कोई बल नहीं लगता। ये कण नाभिक के अत्यन्त सूक्ष्म (UPBoardSolutions.com) स्थान (≈ 10-15 मीटर) में एक साथ कैसे रहते हैं? इस तथ्य को समझने के लिए यह परिकल्पना की गयी कि नाभिक के भीतर ऐसे बल कार्यशील रहते हैं। जो कि न्यूक्लिऑनों को परस्पर नाभिक में एक साथ बाँधे रखते हैं। इन बलों को ‘नाभिकीय बल’ (nuclear forces) कहते हैं। इन बलों के विषय में निम्नलिखित तथ्य ज्ञात हुए हैं

- ये बल आकर्षण-बल हैं अन्यथा समान आवेश के प्रोटॉन नाभिक जैसे सूक्ष्म स्थान में जमा नहीं रह पाते।

- ये बल अत्यन्त तीव्र (very strong) हैं। मानव जानकारी में अब तक जितने भी बल ज्ञात हैं उनमें सबसे अधिक तीव्र नाभिकीय-बल ही हैं।

- ये वैद्युत बल नहीं हैं। यदि ये वैद्युत बल होते, तो इनके कारण प्रोटॉनों के बीच प्रतिकर्षण होता और नाभिक की संरचना सम्भव न हो पाती।

- ये गुरुत्वीय बल भी नहीं हैं। दो न्यूक्लिऑनों के बीच गुरुत्वीय बल बहुत क्षीण होते हैं, जबकि नाभिकीय बल अत्यन्त तीव्र होते हैं।

- ये बल आवेश पर किसी प्रकार भी निर्भर नहीं करते अर्थात् विभिन्न न्यूक्लिऑनों के बीच | (जैसे -प्रोटॉन-प्रोटॉन के बीच, न्यूट्रॉन-न्यूट्रॉन के बीच, प्रोटॉन-न्यूट्रॉन के बीच) बल एकसमान (uniform) होते हैं।

- ये बल अत्यन्त लघु परिसर (short range) के हैं। अतः ये बहुत कम दूरी (केवल नाभिकीय

व्यास, 10-15 मीटर के अन्दर) तक ही प्रभावी होते हैं।

![]()

प्रश्न 2:

किसी नाभिक की द्रव्यमान क्षति क्या है? इससे बन्धन ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है।

या

द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं? समझाइए। बन्धन ऊर्जा तथा नाभिक के स्थायित्व में क्या सम्बन्ध है?

या

किसी नाभिक की बन्धन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? (2009, 11, 14, 15)

या

द्रव्यमान क्षति से क्या तात्पर्य है? या नाभिक की द्रव्यमान क्षति एवं बन्धन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? (2013)

या

नाभिक के द्रव्यमान क्षति से आप क्या समझते हैं? द्रव्यमान क्षति नाभिक की बन्धन ऊर्जा से कैसे सम्बन्धित है? (2014)

या

नाभिकीय बन्धन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? (2015)

उत्तर:

देव्यमान क्षति: नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों के योग से सदैव कुछ कम होता है। द्रव्यमानों का यह अन्तर द्रव्यमान क्षति (mass defect) कहलाता है।

द्रव्यमान क्षति = (प्रोटॉनों का द्रव्यमान + न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान) – नाभिक का द्रव्यमान

माना किसी परमाणु B की (UPBoardSolutions.com) द्रव्यमान संख्या A तथा परमाणु क्रमांक Z है, तो इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या Z तथा न्यूट्रॉनों की संख्या (A – Z) होगी। यदि प्रोटॉन का द्रव्यमान mp न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान mn एवं नाभिक का द्रव्यमान M हो, तो द्रव्यमान क्षति Δm = [Zmp + (A -Z)mn]- M द्रव्यमान क्षति Δm को अर्थ है कि जब प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं तो Δm द्रव्यमान लुप्त हो जाता है तथा इसके तुल्य ऊर्जा (Δm) c² मुक्त हो जाती है। इस ऊर्जा के कारण ही प्रोटॉन व न्यूट्रॉन नाभिक में बंधे रहते हैं। इसे नाभिक की बन्धन ऊर्जा कहते हैं।

बन्धन ऊर्जा तथा नाभिक के स्थायित्व में सम्बन्ध:

किसी नाभिक की प्रति-न्यूक्लिऑन बन्धन ऊर्जा जितनी अधिक होती है वह उतना ही अधिक स्थायी होता है।

प्रश्न 3:

6C12 की प्रति न्यूक्लिऑन बन्धन ऊर्जा की गणना कीजिए।

दिया गया है, 6C12 का द्रव्यमान = 12.0038 amu

प्रोटॉन का द्रव्यमान = 1.0081 amu

न्यूट्रॉन का द्रव्यमान = 1.0090 amu (2013)

हल:

6C12 नाभिक में प्रोटॉन = Z = 6

तथा न्यूट्रॉन = A – Z = 12 – 6 = 6

अतः 6C12 नाभिक में न्यूक्लिऑनों की संख्या = A = 12

∴ 6C12 नाभिक में न्यूक्लिऑनों का द्रव्यमान

= (6 प्रोटॉनों +6 न्यूट्रॉनों) का द्रव्यमान

= 6(1.0081+1.0090) amu

= 6 x 2. 0171 amu = 12.1026 amu

∴ द्रव्यमान क्षति Δm = न्यूक्लिऑनों का द्रव्यमान – नाभिक का द्रव्यमान

= 12.1026 amu-12.0038 amu== 0.0988 amu

कुल बन्धन ऊर्जा EB = Δm द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा

= 0.0988 x 931 MeV= 91.9828 MeV

∴ प्रति न्यूक्लिऑन बन्धन ऊर्जा = [latex]\frac { { E }_{ B } }{ A }[/latex] = [latex]\frac { 91.9828 }{ 12 }[/latex] MeV

= 7.665 MeV

![]()

प्रश्न 4:

एक 29Cu63 के सिक्के को द्रव्यमान 3.0 ग्राम है। उस ऊर्जा की गणना MeV में कीजिए जो इस सिक्के के सभी न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों को एक-दूसरे से अलग करने के लिए आवश्यक हो।

दिया है, 29Cu63 का द्रव्यमान= 62.9296,

mP = 1.0078 amu,

mn = 1,0086 amu,

me = 0.0005 amu,

1 amu = 931.5 MeV (2015)

हल:

29Cu63 नाभिक में प्रोटॉन (Z) = 29

न्यूट्रॉन = 63 – 29= 34

न्यूक्लिऑनों की संख्या (A) = 63

∴ न्यूक्लिऑनों का द्रव्यमान = (29 x 1.0078+ 34 x 1.0086)

= 63.5186 amu

द्रव्यमान क्षति (ΔM) = 63.5186- 62.9296= 0.589 amu

∴ बन्धन ऊर्जा (EB ) = Δm x 931 MeV

= 0.589 x 931 MeV

= 548.359 Mev

प्रश्न 5:

हीलियम नाभिक (2He4) के लिये द्रव्यमान क्षति 0.0304 amu है। इसकी प्रति न्यूक्लिऑन नाभिकीय बन्धन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। (2013)

हल:

Δm = 0.0304 amu

कुल वन्धन ऊर्जा = 0.0304 MeV x 931 MeV/amu

= 28.3024 MeV

प्रश्न 6:

एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.00867amu तथा प्रोटॉन को द्रव्यमान 1.00728 amu है। यदि हीलियम नाभिक (α-कण) का द्रव्यमान 4,00150 amu हो, तो हीलियम की बन्धन ऊर्जा प्रति न्यूक्लिऑन eV में ज्ञात कीजिए। (2012, 14)

हल:

हीलियम की बन्धन ऊर्जा E

= [(प्रोटॉनों का द्रव्यमान + न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान) – (He नाभिक का द्रव्यमान)] x 931MeV

= [(2 x 1.00728 + 2 x 1.00867) – (4.00150)] x 931

= 0.0304 x 931= 28.30 MeV= 28.3 x 106MeV

प्रश्न 7:

बन्धन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? यदि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा ऐल्फा (α) कणों के द्रव्यमान क्रमशः 1.00728 amu, 1.00867 amu तथा 4.00150 amu हों, तो α कण की प्रति न्यूक्लिऑन बन्धन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। [1 amu= 931 MeV] (2016, 17)

हल:

बन्धन ऊर्जा:

किसी नाभिक की बन्धन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लिऑनों को अनन्त दूरी तक अलग-अलग करने के लिए आवश्यक है।

प्रति न्यूक्लिऑन बन्धन ऊर्जा:

α कण हीलियम 2He4 का नाभिक है। जिसमें दो प्रोटॉन तथा दो न्यूट्रॉन होते हैं।

∵ दो प्रोटॉनों का द्रव्यमान = 2 x 1.00728 = 2.01456 amu

दो न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान = 2 x 1.00867 = 2.01734 amu

इनका योग = 4.03190 amu

अतः द्रव्यमान क्षति Δm = न्यूक्लिऑनों का द्रव्यमान – α कण का द्रव्यमान

= 4.03190 amu – 4.00150 amu = 0.03040 amu

1 amu के तुल्य ऊर्जा 931 MeV होती है।

अतः 0.03040 के तुल्य ऊर्जा, Δ E = 0.03040 x 931 = 28.3 MeV

यह α कण की बन्धन ऊर्जा है।

α कण में 4 न्यूक्लिऑन (2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन) होते हैं। अतः प्रति न्यूक्लिऑन बन्धन ऊर्जा [latex]\frac { \Delta E }{ 4 }[/latex]

= [latex]\frac { 28 }{ 3 }[/latex] = 7.07 MeV

![]()

प्रश्न 8:

परमाणु द्रव्यमान मात्रक (a.m.u.) की परिभाषा दीजिए। इसका मान किलोग्राम तथा MeV में व्यक्त कीजिए। (2017)

उत्तर:

मूल कणों, नाभिकों तथा परमाणुओं के द्रव्यमान अति सूक्ष्म होते हैं, अत: इनके द्रव्यमानों को व्यक्त करने के लिए एक बहुत छोटा मात्रक चुना गया है, जिसे परमाणु द्रव्यमान मात्रक (a.m.u.) कहते हैं। 1 a.m.u. कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के बारहवें भाग के बराबर होता है।

1a.m.u. = 1.66 x 10-27 किग्रा ।

1 a.m.u. = 931 MeV

प्रश्न 9:

निम्नलिखित अभिक्रिया में निर्मुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए (2017)

हल:

प्रश्न 10:

निम्नलिखित समीकरणों को पूरा कीजिए

उत्तर:

(i) 2He4

(ii) 6C12

(iii) 290Th234

(iv) 0n1

प्रश्न 11:

प्राकृतिक रेडियोऐक्टिवता में मिलने वाली तीनों प्रकार की किरणों के गुणों की तुलना कीजिए।

उत्तर:

α-कण, β-कण तथा γ-किरणों के गुणों की तुलना

प्रश्न 12:

अर्द्ध-आयु तथा क्षय नियतांक में सम्बन्ध का सूत्र स्थापित कीजिए। (2017)

या

किसी रेडियो-सक्रिय पदार्थ की अर्द्ध-आयु, माध्य आयु तथा क्षय नियतांक के बीच सम्बन्ध का निगमन कीजिए।

या

रेडियोऐक्टिव पदार्थ के लिए अर्द्ध-आयु काल एवं क्षय नियतांक में सम्बन्ध स्थापित कीजिए। (2014, 15, 16)

उत्तर:

अर्द्ध-आयु तथा क्षय नियतांक में सम्बन्ध:

यदि प्रारम्भ में (t = 0) किसी रेडियोऐक्टिव पदार्थ की मात्रा (परमाणु की संख्या) N0 तथा इसकी अर्द्ध-आयु T है तथा t समय पश्चात् पदार्थ की मात्रा N रह जाए, तो

प्रश्न 13:

एक रेडियोऐक्टिव पदार्थ की सक्रियता 32 वर्षों में घटकर अपने प्रारम्भिक मान कारह [latex]\frac { 1 }{ 16 }[/latex] जाती है। पदार्थ की अर्द्ध-आयु की गणना कीजिए। (2009, 12)

हल:

यदि किसी रेडियोऐक्टिव पदार्थ की प्रारम्भिक मात्रा N0 है, तब n अर्द्ध-आयुओं के पश्चात् बचे पदार्थ की मात्रा

प्रश्न 14:

एक रेडियोऐक्टिव पदार्थ की सक्रियता 33 वर्षों में घटकर अपने प्रारम्भिक मान का [latex]\frac { 1 }{ 8 }[/latex] रह जाती है। पदार्थ की अर्द्ध-आयु एवं क्षय-नियतांक की गणना कीजिए। (2016)

हल:

माना रेडियोऐक्टिव पदार्थ की प्रारम्भिक मात्रा N0 है, तब n अर्द्ध-आयुओं के पश्चात् बचे पदार्थ की मात्रा

![]()

प्रश्न 15:

रदरफोर्ड-सोडी के रेडियोऐक्टिव क्षय का नियम क्या है? दो रेडियोऐक्टिव स्रोत A तथा B की अर्द्ध-आयु क्रमशः 1 घण्टा तथा 4 घण्टा है। यदि प्रारम्भ में A व B के रेडियोऐक्टिव परमाणुओं की संख्या समान हो तो 4 घण्टे के पश्चात् इन दोनों की सक्रियताओं का अनुपात क्या होगा? (2016)

हल:

रदरफोर्ड सोडी के क्षय नियतांक के लिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 3 का उत्तर देखें।

प्रश्न 16:

नाभिकीय संलयन से क्या तात्पर्य है? (2012, 17)

या नाभिकीय संलयन क्या है? (2014)

उत्तर:

नाभिकीय संलयन (Nuclear Fusion)-दो हल्के नाभिकों के परस्पर संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। संलयन से प्राप्त नाभिक का द्रव्यमान, संलयन करने वाले मूल नाभिकों के द्रव्यमानों के योग से कम होता है तथा द्रव्यमान के इस अन्तर के तुल्य (UPBoardSolutions.com) ऊर्जा इस प्रक्रिया में मुक्त होती है।

उदाहरण के लिए, भारी हाइड्रोजन अथवा ड्यूटीरियम ( 1H2) के दो नाभिकों के संलयन को इस समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते है ।

ड्यूटीरियम ड्यूटीरियम ट्राइटियम हाइड्रोजन ऊर्जा ट्राइटियम पुनः ड्यूटीरियम के नाभिक से संलयित होकर हीलियम नाभिक का निर्माण करता है।

![]()

प्रश्न 17:

नाभिकीय विखण्डन क्या है? इसे प्रदर्शित करने का एक समीकरण दीजिए। नाभिकीय विखण्डन में ऊर्जा कहाँ से उत्सर्जित होती है? (2015, 17)

उत्तर:

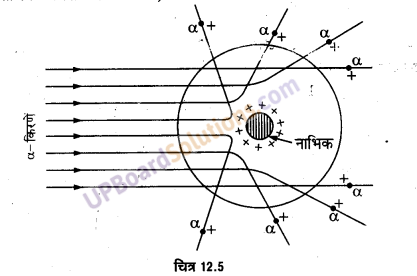

नाभिकीय विखण्डन-इस प्रक्रिया में किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी किये जाने पर यह नाभिक दो लगभग बराबर नाभिकों में टूट जाता है।

![]()

नाभिकीय विखण्डन की प्रक्रिया में अपार ऊर्जा उत्पन्न होने का कारण है कि इस प्रक्रिया में प्राप्त नाभिकों तथा न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान मूल नाभिक तथा न्यूरॉन के द्रव्यमान से कुछ कम होता है, अर्थात् इस प्रक्रिया में कुछ द्रव्यमान की क्षति होती है। यह द्रव्यमान क्षति ही आइन्स्टीन के द्रव्यमान-ऊर्जा सम्बन्ध के अनुसार ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होकर प्राप्त होती है।

![]()

प्रश्न 18:

क्रान्तिक द्रव्यमान तथा नियन्त्रित श्रृंखला अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? (2013)

उत्तर:

क्रान्तिक द्रव्यमान (Critical Mass):

किसी विखण्डनीय पदार्थ का उसके क्रान्तिक आकार के संगत वह द्रव्यमान जो श्रृंखला अभिक्रिया को जारी रखने के लिए आवश्यक होता है, क्रान्तिक द्रव्यमान कहलाता है।

नियन्त्रित श्रृंखला अभिक्रिया (Controlled Chain Reaction):

यह अभिक्रिया कृत्रिम उपायों द्वारा इस प्रकार नियन्त्रित की जाती है कि प्रत्येक विखण्डन से उत्पन्न न्यूट्रॉनों में से केवल एक ही न्यूट्रॉन विखण्डन कर पाये । इस प्रकार (UPBoardSolutions.com) अभिक्रिया में नाभिकों के विखण्डन की दर नियन्त्रित रहती है। अतः यह क्रिया धीरे-धीरे होती है तथा इसमें उत्पन्न ऊर्जा लाभदायक कार्यों के लिए प्रयुक्त की जा सकती है।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1:

समभारिक’ तथा ‘समस्थानिक’ पदों के अर्थ समझाइए। (2013)

या

समस्थानिक तथा समभारिक का अर्थ दो-दो उदाहरण देकर समझाइए।

या

समस्थानिक का अर्थ एक उदाहरण देकर समझाइए। (2015, 7)

या

समभारिक का अर्थ उदाहरण सहित समझाइए। (2015, 17)

उत्तर:

1. समस्थानिक अथवा समप्रोटॉनिक (Isotopes or Isoprotons):

किसी एक ही तत्त्व के ऐसे परमाणु जिनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, परन्तु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न-भिन्न होती है, उस तत्त्व के ‘समस्थानिक’ या ‘समप्रोटॉनिक’ कहलाते हैं। इस प्रकार किसी तत्त्व के विभिन्न समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक (Z) समान होते हैं, परन्तु द्रव्यमान (UPBoardSolutions.com) संख्या (A) भिन्न-भिन्न होती है। क्योंकि इनके परमाणु-क्रमांक समान हैं, अत: आवर्त सारणी में इनका स्थान समान होता है। इसी कारण इन्हें समस्थानिक भी कहते हैं।

![]()

(2) समभारिक (Isobaric): ऐसे नाभिकों को जिनमें न्यूक्लिऑनों की कुल संख्या समान होती है, परन्तु प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न-भिन्न होती है; समभारिक’ कहते हैं। इन नाभिकों का परमाणु क्रमांक (Z) भिन्न-भिन्न तथा द्रव्यमान संख्या (A) समान होती है। अतः आवर्त सारणी में इनका स्थान भिन्न-भिन्न होता है और इनके रासायनिक गुण भी एक जैसे नहीं होते।

![]()

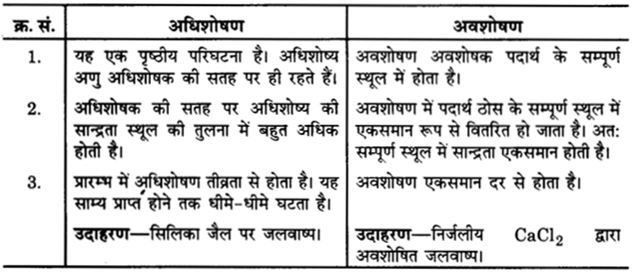

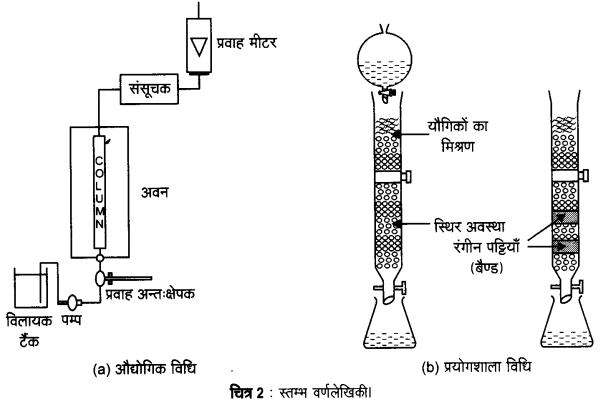

प्रश्न 2:

विभिन्न नाभिकों की बन्धन ऊर्जा प्रति न्यूक्लिऑन का द्रव्यमान संख्या (A) के साथ परिवर्तन, ग्राफ द्वारा निरूपित कीजिए। कारण बताते हुए समझाइए कि क्यों हल्के नाभिकों का सामान्यतः नाभिकीय संलयन होता है? (2014)

उत्तर:

विभिन्न परमाणुओं के नाभिकों के स्थायित्व की तुलना करने के लिये नाभिकों की ‘प्रति न्यूक्लिऑन बन्धन-ऊर्जा’ (binding energy per nucleon) ज्ञात करते हैं। किसी नाभिक की प्रति न्यूक्लिऑन बन्धन-ऊर्जा जितनी अधिक होती है; नाभिक उतना ही अधिक स्थायी होता है। (UPBoardSolutions.com) विभिन्न परमाणुओं के नाभिकों के स्थायित्व का अध्ययन करने के लिये इनकी प्रति न्यूक्लिऑन बन्धन-ऊर्जा तथा द्रव्यमान-संख्या के बीच ग्राफ खींचा जाता है। प्राप्त वक्र को बन्धन-ऊर्जा वक्र’ कहते हैं (चित्र 13.4)। इस वक़ से निम्न महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त होते हैं

- द्रव्यमान संख्या लगभग A = 50 से A = 80 तक के बीच वक्र में एक सपाट शिखर (flat maximum) है जिसके संगत औसत प्रति न्यूक्लिऑन बन्धन-ऊर्जा लगभग 8.5 MeV है। अतः वे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्याएँ 50 व 80 के बीच हैं, अधिक स्थायी हैं। इनमें Fe56, जिसकी प्रति न्यूक्लिऑन बन्धन-ऊर्जा अधिकतम (लगभग 8.8 MeV) हैं, सबसे अधिक स्थायी हैं

- 80 से ऊँची द्रव्यमान-संख्या वाले नाभिकों के लिए प्रति न्यूक्लिऑन बन्धन-ऊर्जा धीरे-धीरे घटती जाती है तथा यूरेनियम नाभिक (A = 238) के लिए लगभग 7.6 MeV रह जाती है। अत: नाभिकों को स्थायित्व भी घटता जाता है। यही कारण है कि 83Bi209 के आगे वाले भारी नाभिक रेडियोऐक्टिव हैं।

- 50 से नीची द्रव्यमाने-संख्या वाले नाभिकों के लिए भी प्रति न्यूक्लिऑन बन्धन-ऊर्जा घटने लगती है, तथा 20 से नीचे बहुत तेजी से घट जाती है। उदाहरण के लिए, भारी हाइड्रोजन (A = 2) के लिए यह केवल 1.1 MeV होती है। इससे यह पता चलता है कि 20 से नीचे द्रव्यमान संख्या वाले

नाभिक अपेक्षाकृत कम स्थायी हैं। - A = 50 से नीचे, वक्र सतत रूप से नहीं गिरता, बल्कि 8O16, 6C12तथा ,2He4नाभिकों पर गौण शिखर प्राप्त होते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ये (सम-सम) नाभिक समीप की द्रव्यमान-संख्याओं वाले अन्य नाभिकों से अधिक स्थायी हैं।

- यह वक्र मोटे तौर पर बताता है कि बहुत भारी तथा बहुत हल्के नाभिकों की प्रति न्यूक्लिऑन बन्धन-ऊर्जा बाद वाले नाभिकों के सापेक्ष कम होती है। अत: यदि हम किसी बहुत भारी नाभिक (जैसे यूरेनियम) को किसी विधि द्वारा अपेक्षाकृत हल्के (अर्थात् बीच वाले) नाभिकों में तोड़ लें तो प्रति न्यूक्लिऑन बन्धन-ऊर्जा बढ़ जायेगी। अत: इस प्रक्रिया में ऊर्जा बहुत बड़ी मात्रा में मुक्त होगी। इस प्रक्रिया को ‘नाभिकीय विखण्डन (nuclear fission) कहते हैं।

इसी प्रकार, यदि हम दो अथवा अधिक बहुत हल्के नाभिकों (जैसे भारी हाइड्रोजन 1H2 के नाभिक) को किसी विधि द्वारा अपेक्षाकृत भारी नाभिक (जैसे-2He4) में संयुक्त कर लें तब भी प्राप्त न्यूक्लिऑन बन्धन-ऊर्जा बढ़ जायेगी। इस प्रक्रिया में भी अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होगी। इस प्रक्रिया को ‘नाभिकीय संलयन’ (nuclear fusion) कहते हैं।

प्रश्न 3:

यदि λ क्षय नियतांक है, तो सिद्ध कीजिए कि N = N0e-λt, जहाँ Na और N क्रमशः समय है t= 0 तथा t समय के बाद परमाणुओं की संख्याएँ हैं। (2009, 14)

या

रेडियोऐक्टिव क्षय से सम्बन्धित रदरफोर्ड-सोडी का नियम क्या है? (2012, 16, 17)

या

रदरफोर्ड-सोडी नियम क्या है ? सूत्र N = N0e-λt का व्युत्क्रम कीजिए। (2018)

उत्तर:

रेडियोऐक्टिव क्षय से सम्बन्धित रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम: इस नियम के अनुसार, “किसी भी क्षण रेडियोऐक्टिव परमाणुओं के क्षय होने की दर उस क्षण उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है।” माना किसी क्षण t पर उपस्थित परमाणुओं की (UPBoardSolutions.com) संख्या N है तथा (t + dt) क्षण पर यह संख्या घटकर (N – dN ) रह जाती हो, तो परमाणुओं के क्षय होने की दर = – (dN/dt) तथा रदरफोर्ड-सोडी के नियमानुसार,

जहाँ N0 व N क्रमशः प्रारम्भ में (t = 0 क्षण पर) तथा t समय पश्चात् किसी रेडियोऐक्टिव पदार्थ में परमाणुओं की संख्याएँ हैं। इसे समीकरण से स्पष्ट है कि किसी रेडियोऐक्टिव पदार्थ का क्षय चर घातांक नियम (exponential law) के अनुसार होता है, अर्थात् क्षय प्रारम्भ में तेजी से होता है तथा फिर इसकी दर लगातार घटती जाती है। अतः किसी रेडियोऐक्टिव पदार्थ को पूर्णतः क्षय होने में अनन्त समय

लगता है।

प्रश्न 4:

किसी रेडियोऐक्टिव पदार्थ के नमूने में किसी समय अविघटित पदार्थ 25% रहता है।

10 सेकण्ड के उपरान्त अविघटित पदार्थ घटकर 12.5% रह जाता है। ज्ञात कीजिए

(i) पदार्थ की माध्य आयु।

(ii) वह समय जब अविघटित पदार्थ घटकर विघटित पदार्थ का 6.25% हो जाए। (2013)

हल:

(i) किसी क्षण अविघटित नाभिकों की संख्या 25% है। 10 सेकण्ड पश्चात् यह 12.5% (आधी) रह जाती है। इसका अर्थ है कि रेडियोऐक्टिव पदार्थ की अर्द्ध-आयु 10 सेकण्ड है अर्थात्

T = 10 सेकण्ड

प्रश्न 5:

सूर्य से ऊर्जा नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से किस प्रकार प्राप्त हो रही है? आवश्यक समीकरण सहित समझाइए। यह अभिक्रिया सामान्य ताप पर क्यों नहीं होती है?

या

सूर्य में ऊर्जा किस प्रकार पैदा होती है ? आवश्यक समीकरण सहित समझाइए। ये अभिक्रियाएँ अति उच्च ताप पर ही क्यों होती हैं? (2009)

या

हम जानते हैं कि हमें लाखों वर्षों से सूर्य से असीमित ऊर्जा प्राप्त हो रही है। सूर्य की इस असीमित ऊर्जा के स्रोत को नाभिकीय समीकरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए (2010)

या

नाभिकीय संलयन के आधार पर सौर ऊर्जा के स्रोत की व्याख्या आवश्यक समीकरणों के साथ कीजिए। (2011)

ताप-नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा सूर्य में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया समझाइए। ये अभिक्रियाएँ अति उच्च ताप पर ही क्यों होती हैं? (2013)

या

सूर्य से ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा कैसे उत्पन्न होती है? आवश्यक समीकरणों की सहायता से समझाइए। (2014)

उत्तर:

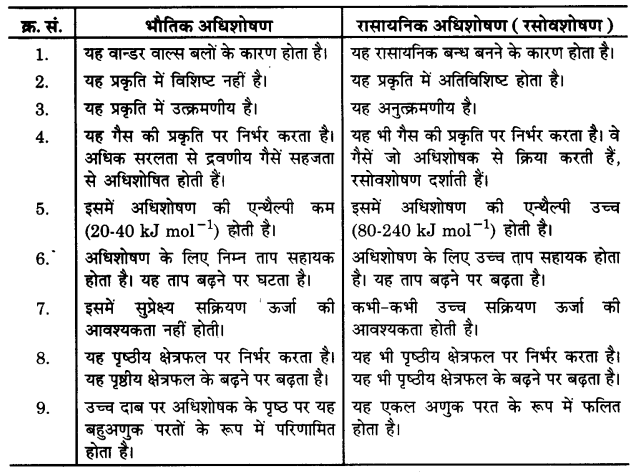

सन् 1939 में अमेरिकी वैज्ञानिक एच० ए० बेथे (H.A. Bethe) ने बताया कि सूर्य पर लगातार नाभिकीय संलयन होता रहता है, जिससे वह अविरत रूप से ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है। इस विषय में उन्होंने निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत कियासूर्य की अपार ऊर्जा का स्रोत हल्के नाभिकों का संलयन (fusion) है। सूर्य के द्रव्य में 90% अंश तो हाइड्रोजन व हीलियम का है तथा शेष 10% अंश में अन्य तत्त्व हैं जिनमें अधिकांश हल्के तत्त्व हैं। सूर्य के बाहरी पृष्ठ का ताप लगभग 8000 K है तथा इसके भीतरी भाग का ताप (UPBoardSolutions.com) लगभग 2 x 107 K है। इतने ऊँचे ताप पर सूर्य में उपस्थित समस्त तत्त्वों के परमाणुओं की कक्षाओं से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं; अत: वे तत्त्व नाभिकीय अवस्था में रह जाते हैं। ये नाभिक इतने तीव्रगामी होते हैं कि इनकी परस्पर टक्कर से इनका स्वतः ही संलयन होता रहता है और अपार ऊर्जा विमुक्त होती रहती है। वैज्ञानिक बेथे के अनुसार सूर्य पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया निम्नलिखित दो प्रकार से पूर्ण होती है

1. कार्बन-साइकिल (Carbon Cycle):

सन् 1939 में अमेरिकन वैज्ञानिक बेथे (Bethe) ने यह बताया कि सूर्य में चार हाइड्रोजन नाभिकों (चार प्रोटॉनों) का एक हीलियम नाभिक में संलयन सीधे न होकर, कई ताप-नाभिकीय अभिक्रियाओं (thermonuclear reactions) की एक साइकिल के द्वारा होता है जिसमें कार्बन एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। इस साइकिल को ‘कार्बन-साइकिल’ कहते हैं। इस साइकिल में छ: अभिक्रियाएँ निम्नलिखित क्रमानुसार होती हैं

इस प्रकार, एक पूरी कार्बन-साइकिल में चार हाइड्रोजन के नाभिक संलयित होकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं तथा इसके साथ दो (UPBoardSolutions.com) पॉजिट्रॉन (+1β0) व 24.7 MeV ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ये पॉजिट्रॉन दो इलेक्ट्रॉनों से विनाशित (annihilate) होकर लगभग 2 MeV ऊर्जा की उत्पत्ति करते हैं। इस प्रकार एक कार्बन-साइकिल में कुल 26.7 Mev ऊर्जा उत्पन्न होती है। चूंकि सूर्य के द्रव्य के 1 ग्राम में लगभग 2 x 1023 प्रोटॉन होते हैं, अतः सूर्य के 1 ग्राम द्रव्य से अपार ऊर्जा की उत्पत्ति हो जाती हैं।

2. प्रोटॉन-प्रोटॉन साइकिल H-H Cycle):

नये नाभिकीय आँकड़ो के आधार पर अब यह विश्वास किया जाता है कि सूर्य में कार्बन-साइकिल की अपेक्षा एक अन्य साइकिल की अधिक सम्भावना है जिसे ‘प्रोटॉन-प्रोटॉन साइकिल’ कहते हैं। इस साइकिल में भी कई अभिक्रियाओं के द्वारा हाइड्रोजन के नाभिक संलयित होकर हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं

स्पष्ट है कि इस साइकिल का नेट परिणाम ठीक वही है जो कार्बन-साइकिल का है। इस साइकिल की तीसरी अभिक्रिया होने के लिए यह आवश्यक है कि पहली दो अभिक्रियाएँ दो-दो बार हों।

सामान्य ताप व दाब पर संलयन असम्भव:

इसका कारण यह है कि जब संलयन होने वाले धनावेशित नाभिक क-;सर के निकट आते हैं तो उनके बीच वैद्युत प्रतिकर्षण बल अति तीव्र हो जाता है। इस बल के (UPBoardSolutions.com) विरुद्ध संलयितं, होने के लिए उन्हें बहुत अधिक ऊर्जा (≈ 0.1 MeV) चाहिए। इन्हें इतनी अधिक ऊर्जा देने के लिए अति उच्च ताप ≈10° K तथा अति उच्च दाब चाहिए। ताप व दाब की ये दशाएँ पृथ्वी पर साधारणतया अंकृतिक रूप में उपलब्ध नहीं हैं।

![]()

प्रश्न 6:

नाभिकीय विखण्डन तथा नाभिकीय संलयन में अन्तर स्पष्ट कीजिए। दी गई संलयन प्रक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा की गणना कीजिए (2016)

उत्तर:

नाभिकीय विखण्डन तथा नाभिकीय संलयन में अन्तर नाभिकीय विखण्डन में एक ‘भारी’ नाभिक न्यूट्रॉनों की बमबारी से दो अपेक्षाकृत हल्के रेडियोऐक्टिव नाभिकों में टूटता है जिनका सम्मिलित द्रव्यमान मूल नाभिक के द्रव्यमान से कम होता है। द्रव्यमान की यह क्षति ऊर्जा के रूप में (UPBoardSolutions.com) मुक्त होती है।

इसके विपरीत, संलयन में दो अथवा अधिक ‘हल्के’ नाभिक एक अकेले नाभिक में संलयित (fuse) हो जाते हैं जिसका द्रव्यमान संलयित होने वाले नाभिकों के द्रव्यमानों के योग से कम होता है। पुनः, द्रव्यमान की यह क्षति ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। यह प्रक्रिया अत्यन्त उच्च ताप व दाब पर होती है तथा मुक्त ऊर्जा अनियन्त्रित होती है।

We hope the UP Board Solutions for Class 12 Physics Chapter 13 Nuclei (नाभिक) help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 12 Physics Chapter 13 Nuclei (नाभिक), drop a comment below and we will get back to you at the earliest.

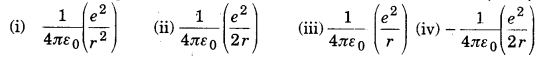

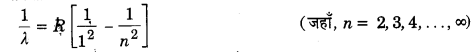

इसकी सबसे बड़ी तरंगदैर्ध्य अथवा प्रथम रेखा की तरंगदैर्ध्य n = 2 के लिए प्राप्त होती है जिसका मान 1216Å तथा सबसे छोटी, तरंगदैर्घ्य n = 2 के लिए 912Å (श्रेणी-सीमा) प्राप्त होती है।

इसकी सबसे बड़ी तरंगदैर्ध्य अथवा प्रथम रेखा की तरंगदैर्ध्य n = 2 के लिए प्राप्त होती है जिसका मान 1216Å तथा सबसे छोटी, तरंगदैर्घ्य n = 2 के लिए 912Å (श्रेणी-सीमा) प्राप्त होती है।