UP Board Solutions for Class 11 Sociology Understanding Society Chapter 1 Social Structure, Stratification and Social Processes in Society (समाज में सामाजिक संरचना, स्तरीकरण और सामाजिक प्रक्रियाएँ)

These Solutions are part of UP Board Solutions for Class 11 Sociology. Here we have given UP Board Solutions for Class 11 Sociology Understanding Society Chapter 1 Social Structure, Stratification and Social Processes in Society (समाज में सामाजिक संरचना, स्तरीकरण और सामाजिक प्रक्रियाएँ).

पाठ्य-पुस्तक के प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

कृषि तथा उद्योग के संदर्भ में सहयोग के विभिन्न कार्यों की आवश्यकता की चर्चा कीजिए।

उत्तर

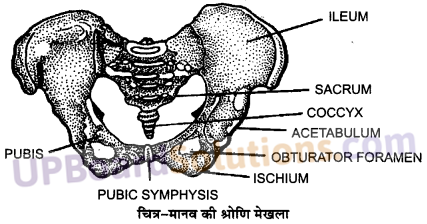

कृषि तथा उद्योग के संदर्भ में यह महत्त्वपूर्ण है कि इनका संचालन कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसके लिए भिन्न-भिन्न योग्यताओं वाले व्यक्तियों में सहयोग की आवश्यकता होती है। समाज में श्रम-विभाजन का प्रारंभ इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है। श्रम-विभाजन द्वारा विभिन्न व्यक्ति अपने-अपने निर्धारित कार्य करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुँचने में सफल होते हैं। उदाहरणार्थ-कृषि के क्षेत्र में किसान हल तो चला सकता है परंतु उसे हल के लिए लुहार एवं बढ़ई के सहयोग की आवश्यकता होती है। फसल बोने एवं काटने के समय उसे कृषि श्रमिकों का सहयोग लेना पड़ता है। इस प्रकार के सहयोग के बिना कृषि उत्पादन संभव नहीं है। इसी भॉति, उद्योग भी सहयोग द्वारा ही संचालित होता है। किसी भी उद्योग में काम करने वाले श्रमिक एवं प्रबंधक श्रम-विभाजन के अनुसार अपने-अपने निर्धारित कार्यों को करते हुए उत्पादन को सुनिश्चित करते हैं। यदि किसी एक वर्ग का सहयोग बंद हो जाए तो उत्पादन प्रक्रिया मंद हो सकती है अथवा पूरी तरह से बंद भी हो सकती है। वस्तुतः मनुष्य अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए अन्य लोगों पर आश्रित है। तथा वह इनकी पूर्ति अन्य लोगों के सहयोग द्वारा ही कर सकता है।

![]()

प्रश्न 2.

क्या सहयोग हमेशा स्वैच्छिक अथवा बलातु होता है? यदि बलात् है, तो क्या मंजूरी प्राप्त होती है अथवा मानदंडों की शक्ति के कारण सहयोग करना पड़ता है? उदाहरण सहित चर्चा करें।

उत्तर

सहयोग स्वैच्छिक अथवा बालत् दोनों प्रकार का हो सकता है। श्रम-विभाजन में पाया जाने वाला सहयोग स्वैच्छिक होता है। यदि यह स्वैच्छिक सहयोग न हो तो मानव जाति का अस्तित्व कठिन हो सकता है। दुख़म जैसे प्रकार्यवादी समाजशास्त्रियों का मत है कि मानव जाति में भूख तथा प्यास जैसी मौलिक संतुष्टि भी सहयोग द्वारा ही संभव है। उन्होंने एकता को समाज का नैतिक बल माना है। तथा इसके आधार पर सहयोग को समझने का प्रयास किया है। श्रम-विभाजन में सहयोग निहित होता है तथा इसीलिए यह समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक है। श्रम-विभाजन एक ही समय में जहाँ प्रकृति का नियम है वहीं दूसरी ओर मनुष्य व्यवहार का नैतिक नियम भी है। दुर्चीम जैसे समाजशास्त्रियों का मत है कि मनुष्यों की अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। सहयोग करना होता है तथा अपने एवं अपनी दुनिया के लिए उत्पादन व पुनरुत्पादन करना पड़ता है। दुर्णीम के विपरीत माक्र्स ने इस तथ्य पर बल दिया है कि ऐसे समाज में, जहाँ वर्ग विद्यमान होते हैं, सहयोग स्वैच्छिक नहीं होता। इस प्रकार का सहयोग बलात् सहयोग कहलाता है। मार्क्स ने उन उत्पादक शक्तियों, जिन पर मनुष्य को किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता,,को बलात् सहयोग के लिए उत्तरदायी माना है। मानव को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी संघर्ष का सहारा लेना पड़ सकता है। कारखाने के मालिक तथा मजदूर अपने प्रतिदिन के कार्यों में सहयोग करते हैं परंतु कुछ हद तक उनके हितों में संघर्ष उनके संबंधी को परिभाषित करते हैं। प्रभावशाली समूहों द्वारा बार कई बार जबरदस्ती अथवा हिंसा द्वारा भी सहयोग लेने का प्रयास किया जाता है। संतुष्टि तथा सृजनात्मकता का भाव जो एक बुनकर या कुम्हार या लुहार को अपने काम से मिलता है। स्वैच्छिक सहयोग का उदाहरण है। दूसरी ओर, एक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर जिसका एकमात्र कार्य पूरे दिन में लीवर खींचना या बटन दबाना होता है, आरोपित या बलात् सहयोग का उदाहरण है। इसी भाँति, परिवार के सदस्यों में पाया जाने वाला सहयोग स्वैच्छिक होता है, जबकि फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों में पाया जाने वाला सहयोग आरोपित या बलात् प्रकृति का होता है।

प्रश्न 3.

क्या आप भारतीय समाज से संघर्ष के विभिन्न उदाहरण हुँढ सकते हैं? प्रत्येक उदाहरण में कौन-से कारण थे जिसने संघर्ष को जन्म दिया है? चर्चा कीजिए।।

उत्तर

भारतीय समाज में संघर्ष के अनेक उदाहरण हैं। सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, आर्थिक असमानता अर्थात् उत्पादन के साधनों पर असामन नियंत्रण तथा नृजातीयता जैसे अनगिनत स्रोत भारतीय समाज में संघर्ष के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। सांप्रदायिकता धर्म के नाम पर होने वाले संघर्षों तथा दंगों के रूप में प्रतिफलित होती है। इसी भाँति, जातिवाद जातीय संघर्षों (जिनमें अधिकांशतः उच्च जातियाँ निम्न जातियों का शोषण करती हैं या उन पर अत्याचार करती हैं) तथा क्षेत्रवाद विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले लोगों में होने वाले संघर्ष के रूप में देखा जा सकता है। यह संघर्ष जल के बँटवारे अथवा प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण आदि के आधार पर विकसित होता है। क्षेत्रवाद ऐसी भावनाओं को जन्म देता है जो अन्य क्षेत्रों के हितों को नुकसान पहुँचाने वाली होती हैं। उदाहरणार्थ-कई बार महाराष्ट्र या असम में अन्य प्रदेशों के लोगों को नौकरी देने का प्रबल विरोध क्षेत्रवाद की भावना के आधार पर ही किया जाता है। असम में अनेक गैर-असमी लोगों की हिंसा इसी प्रकार के संघर्ष का परिणाम है।

![]()

प्रश्न 4.

संघर्ष को किस प्रकार कम किया जाता है इस विषय पर उदाहरण सहित निबंध लिखिए।

उत्तर

सहयोग एवं संघर्ष जीवन के दो अभिन्न पहलू माने जाते हैं। दोनों ही समाज के लिए अनिवार्य हैं परंतु संघर्ष का सहयोग के अंतर्गत होना समाज के अस्तित्व के लिए उपयोगी माना जाता है। इसीलिए प्रत्येक समाज संघर्ष को कम-से-कम करने का प्रयास करता है। यह दूसरी बात है कि संघर्ष के लिए उत्तरदायी कारण जब तक समाज में विद्यमान हैं तब तक संघर्ष को कम करना संभव नहीं है। उदाहरणार्थ-जब तक अमीर एवं गरीब में अत्यधिक अंतराल, विभिन्न क्षेत्रों में अत्यधिक आर्थिक असमता अथवा विकास, विभिन्न समूहों में राष्ट्र के स्थान पर अपने ही समूह के प्रति वफादारी होगी, तब तक समाज में संघर्ष कम नहीं हो सकते हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि पहले उन सब कारणों का पता लगाया जाए जो संघर्ष के लिए उत्तरदायी हैं। इन सब कारणों को दूर करने का प्रयास किया जाए तथा विवादित मुद्दों पर सर्वसम्मति बनाने का भरसक प्रयास किया जाए। सरकार किसी भी संप्रदाय, प्रदेश अथवा जाति विशेष के प्रति राजनीतिक कारणों के किए जाने वाले भेदभाव की नीति न अपनाए तो संघर्ष को काफी सीमा तक कम किया जा सकता है।

सांप्रदायिकता के आधार पर होने वाले अधिकांश संघर्ष छोटी-छोटी बातों, भ्रम तथा अफवाहों पर आधरित होते हैं। कई बार तो शरारती तत्त्व अपनी या अपने राजनीतिक दल की स्वार्थ सिद्धि हेतु भी। इस प्रकार के संघर्षों को बढ़ावा देते हैं। ऐसे तत्त्वों पर निरंतर निगरानी रखे जाने की आवश्यकता है। तथा यह कार्य सरकार तभी कर सकती है जबकि सरकार का संचालन करने वाले सभी संबंधित राजनेता, अधिकारी तथा प्रशासक आदि स्वयं लौकिक राज्य के मूल्यों के प्रति समर्पित हों। निर्धनता, बेरोजगारी जैसी समस्याएँ भी संषर्घ का कारण होती हैं तथा इन पर भी अंकुश लगाए जाने की आवश्यकता है। संसाधनों का वितरण भी इस ढंग से किया जाना आवश्यक है कि विभिन्न वर्गों में किसी प्रकार का रोष या वंचना की भावना विकसित न हो।

वस्तुत: संघर्ष पर नियंत्रण करना अथवा इसे कम करना अत्यंत कठिन कार्य है तथा कोई भी समाज इस लक्ष्य को प्राप्त करने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया है। माक्र्सवादी विद्वानों का तो यह मत है कि समाज से संघर्ष समाप्त करना तब तक संभव नहीं है जब तक व्यक्तिगत संपत्ति की समाप्ति द्वारा साम्यवाद की स्थापना न हो। उनका यह तर्क ऐतिहासिक प्रमाणों की दृष्टि से सही साबित नहीं हुआ है। तथा सोवियत संघ के विघटन तथा पूर्वी यूरोप के देशों द्वारा उदारवादी अर्थव्यवस्था अपनाने के परिणमस्वरूप यह मत और भी अधिक कमजोर हो गया है।

प्रश्न 5.

ऐसे समाज की कल्पना कीजिए जहाँ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, क्या यह संभव है? अगर नहीं तो क्यों?

उत्तर

आज प्रतिस्पर्धा को विश्वव्यापी तथा स्वाभाविक माना जाता है। इसीलिए समकालीन समाजों में प्रतिस्पर्धा एक मार्गदर्शक ताकत के रूप में विद्यमान है। पूँजीवादी समाजों में तो प्रतिस्पर्धा एक सशक्त विचाराधारी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि परंपरागत समाजों में प्रतिस्पर्धा नहीं थी क्योंकि सभी व्यक्ति एक समान थे तथा एक जैसे कार्यों में लगे हुए थे। दुर्णीम के अनुसार, इस प्रकार के समाजों में ‘यांत्रिक एकता’ पायी जाती है। अनेक मार्क्सवादी विद्वान् संघर्ष एवं प्रतिस्पर्धा विहीन समाज की कल्पना को नकराते हैं तथा इस बात पर बल देते हैं कि सभी ज्ञात समाजों में किसी-न-किसी रूप में संघर्ष एवं प्रतिस्पर्धा विद्यमान थी। यदि देखें तो सरलतॆम समाजों में भी प्रतिस्पर्धा किसी-न-किसी रूप में प्रचलित थी। उदाहरणार्थ-जनजातियों में जीवनसाथी के चयन हेतु परीक्षा विवाहे, जिसमें विवाह के इच्छुक लड़कों को प्रतिस्पर्धा में भाग लेना अथवा प्राचीन समाजों में होने वाले खेलकूल मुकाबलों में विजेता को पुरस्कृत करना आदि प्रतिस्पर्धा के ही उदाहरण हैं। स्वाभाविक वृत्ति के रूप में भी प्रतिस्पर्धा के अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है। इसलिए ‘विजेता तथा पराजित’ जैसे शब्दों का व्यक्ति अथवा समूह के लिए प्रचलन प्रतिस्पर्धा से ही संबंधित रहा है। इतना अवश्य है कि परंपरागत समाज प्रतिस्पर्धा को उस सीमा तक नहीं होने देते थे जहाँ यह संघर्ष का कारण बन जाए। जनजातियों में परंपरागत रूप से सबसे बड़े शिकारी या बहादुर का मुखिया होना भी इस बात का प्रतीक है कि उसके इस गुण का चयन किसी-न-किसी प्रतिस्पर्धा पर ही आधारित रहा होगा। अपनी भूख, प्यास जैसी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भी विभिन्न समूहों में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष के उदाहरण मिलते हैं, इसीलिए पूरी तरह से प्रतिस्पर्धा-विहीन समाज की कल्पना करना संभव नहीं है।

![]()

प्रश्न 6.

अपने माता-पिता, बड़े बुजुर्गों तथा उनके समकालीन व्यक्तियों से चर्चा कीजिए कि क्या आधुनिक समाज सही मायनों में प्रतिस्पर्धात्मक है अथक पहले की अपेक्षा संघर्षों से भरा है और अगर आपको ऐसा लगता है तो आप समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में इसे कैसे समझाएँगे?

उत्तर

निश्चित रूप से आधुनिक समाज प्रतिस्पर्धात्मक है तथा पहले से कहीं अधिक संघर्षों से भरा है। यदि हम अपने माता-पिता अथवा बड़े बुजुर्गों से बात करें तो इस तथ्य की पुष्टि सरलता से हो जाती है। आधुनिक युग के विपरीत पहले हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का अभाव पाया जाता था। समाज में हितों में टकराव न्यूनतम था तथा संघर्ष को यथासंभव विकसित होने से पहले ही रोकने का प्रयास किया जाता था। व्यक्तियों के समूह अपनी जंगली जानवरों से रक्षा तथा न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति में परस्पर सहयोग करते थे तथा जो कुछ भी उनके पास उपलब्ध होता था उसे मिल-बाँटकर खा लेते थे। विभिन्न समूहों में सेवाओं अथवा वस्तुओं का विनिमय पाया जाता था जो प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष को न्यूनतम कर देता था। समाजशास्त्रीय दृष्टि से यदि इस स्थिति को देखा जाए तो व्यक्ति अपनी प्रस्थिति के बारे में यह सोचकर संतुष्ट हो जाता था कि शायद भगवान की ही ऐसी इच्छा है। वह अपनी वंचना अथवा उपलब्धि को भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद मानकर ही संतोष कर लेता था। इतना अवश्य है कि तब भी विभिन्न समूहों में किसी-न-किसी बात को लेकर संघर्ष होते रहते थे। आधुनिक समाजों में व्यापार के विस्तार, श्रम-विभाजन, विशेषीकरण तथा बढ़ती उत्पादकता ने व्यक्तिवाद एवं प्रतिस्पर्धा को अत्यधिक बढ़ा दिया है। उदाहरणार्थ-आधुनिक समाजों में प्रतिस्पर्धा ही यह सुनिश्चित करती है कि सर्वाधिक कार्यकुशल फर्म ही बची रहेगी। प्रतिस्पर्धा ही यह सुनिश्चित करती है कि सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाला छात्र ही किसी प्रसिद्ध कॉलेज में दाखिला ले पाएगा और फिर बेहतरीन रोजगार भी प्राप्त कर सकेगा। प्रतिस्पर्धा में बेहतरीन होना सबसे बड़ा भौतिक पुरस्कार है। ऐसा माना जाता है कि प्रतिस्पर्धा मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति न होकर पूँजीवाद के जन्म के साथ ही प्रबल इच्छा के रूप में फली-फूली है। संसाधनों की कमी तथा प्रत्येक समूह द्वारा संसाधनों पर कब्जा करने का प्रयास संघर्ष को विकसित करता है। इसीलिए आज सभी क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष बढ़ गए हैं। वर्ग अथवा जाति, जनजाति अथवा लिंग, नृजातीयता अथवा धार्मिक समुदायों में होने वाले संघर्ष आज की प्रस्थिति के द्योतक हैं।

आधुनिक समाजों में संघर्ष की वृद्धि का एक कारण सामाजिक परिवर्तन तथा लोकतांत्रिक अधिकारों पर सुविधा-वंचित तथा भेदभाव का सामना कर रहे समूहों द्वारा हक जताना तथा सामाजिक संरचना को परिवर्तित करना भी है। अत्यधिक संघर्ष को व्याधिको माना जाता है जो कि विकास को अवरुद्ध करती है। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य संघर्ष एवं प्रतिस्पर्धा को स्वाभाविक प्रक्रियाएँ नहीं मानता है। यह उन्हें सामाजिक संरचना से जोड़कर देखने का प्रयास करता है तथा सामाजिक विकास से भी जोड़ता है।

क्रियाकलाप आधारित प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

अपने बड़े-बुजुर्गों( दादा-नाना) अथवा उनकी पीढी के अन्य लोगों से बातचीत कर यह पता कीजिए कि परिवारों/विद्यालयों में किस प्रकार का परिवर्तन आया है तथा किन-किन पक्षों में वे आज भी वैसे ही हैं। (क्रियाकलाप 1)

उत्तर

अपने बड़े-बुजुर्गों (दादा/नाना) अथवा उनकी पीढ़ी के अन्य लोगों से बातचीत कर यह सरलता से पता लगाया जा सकता है कि परिवारों एवं विद्यालयों में अत्यधिक परिवर्तन हुआ है। पहले परिवार समाजवादी विचारधारा पर आधारित थे तथा परिवारवाद के कारण न तो व्यक्तिवादी प्रवृत्ति विकसित होती थी और न ही संबंधों में औपचारिकता आने का डर रहता था। परिवार के सभी सदस्य अपने हितों की तुलना में अपने परिवार के हित को प्राथमिकता देते थे। सभी का यही प्रयास रहता था कि किसी भी सदस्य में असुरक्षा की भावना विकसित न होने पाए। परिवार का वयोवृद्ध सदस्य न केवल बच्चों के समाजीकरण में अहम भूमिका निभाता था अपितु सभी सदस्य उसके नियंत्रण में भी रहते थे। वही परिवार के सभी मामलों के बारे में निर्णय लेता था तथा कोई भी सदस्य उसके निर्देश की अवहेलना नहीं करता था। वह भी सभी सदस्यों का ध्यान रखता था तथा उनको उनकी योग्यता, आयु एवं लिंग के आधार पर कार्यों को सौंपता था। इसीलिए परंपरागत रूप में परिवार तथा घर सामंजस्यपूर्ण इकाई के रूप में देखे जाते रहे हैं जहाँ सहयोग, प्रभुत्व, प्रक्रिया तथा परार्थवाद मनुष्य के आचरण के प्रेरणात्मक सिद्धांत थे।

आधुनिक युग में परिवार का यह रूप परिवर्तित हो गया है। परिवार के सदस्यों में औपचारिकता आ गई है तथा सदस्यों पर इसका नियंत्रण शिथिल हो गया है। परिवार के अधिकांश कार्य अन्य संस्थाओं ने ले लिए हैं जिससे इसका महत्त्व भी पहले से कम हो गया है। परिवार के आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं जैविक सभी प्रकार के कार्यों में परिवर्तन हुआ है। सहयोग एवं परार्थवाद को भी अब नारीवादी विश्लेषकों द्वारा चुनौती दी जाने लगी है। इन विद्वानों तथा अमर्त्य सेन ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि चूंकि संघर्षों को प्रत्यक्ष रूप से संप्रेषित नहीं किया जाता; अतः यह देखा गया है। कि मध्यम वर्ग में महिलाएँ संघर्षों में समायोजन तथा सहयोग पाने के लिए विभिन्न प्रकार की रणनीति बनाती रही हैं। उनकी यह सतत प्रयास रहता है कि संघर्षों को आपसी सहयोग द्वारा निपटाया जाए तथा साथ ही संघर्ष की विचलित व्यवहार के रूप में देखा जाए।

परिवार की भाँति विद्यालय का रूप भी अब पहले जैसा नहीं रहा है। न तो विद्यालयों में पढ़ने वाले पहले जैसे शिक्षार्थी हैं और न ही पढ़ाने वाले शिक्षक। अनुशासन की दृष्टि से आज विद्यालयों का माहौल पहले से कहीं खराब है। शिक्षक-शिक्षार्थी संबंध पहले जैसे नहीं रहे हैं। पहले बहुत कम लोग शिक्षा हेतु विद्यालयों में आते थे, जबकि अब विद्यालयों में प्रवेश लेना ही कठिन है। शिक्षक-शिक्षार्थी अनुपात अत्यधिक होने के कारण किसी भी विद्यालय में शिक्षक अपने शिष्यों को न तो पूरी तरह से जानता है और न ही उनका उचित विकास कर पाता है। विद्यालयों में भी नौकरशाही संगठन जैसी विशेषताएँ विकसित हो गई हैं तथा यह सर्वांगीण विकास का अभिकरण न होकर मात्र किताबी शिक्षा ग्रहण करने का माध्यम बनकर रह गया है। आज शिक्षक अपना ध्यान केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर ही केंद्रित करते हैं तथा बच्चों की रुचियों को विकसित करने की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं।

![]()

प्रश्न 2.

पुराने चलचित्रों/धारावाहिकों/उपन्यासों में परिवारों के प्रस्तुतीकरण की तुलना समकालीन प्रस्तुतियों से कीजिए। (क्रियाकलाप 1)

उत्तर

पुराने चलचित्रों/धारावाहिकों/उपन्यासों में परिवारों का प्रस्तुतीकरण संयुक्त परिवार के रूप में किया जाता था जिसमें सदस्यों के एक-दूसरे के प्रति स्नेह एवं त्याग को दिखाया जाता था। प्रत्येक को अपने कर्तव्यों का निर्वहन एक भाई, एक पति, एक पिता या दादा अथवा देश के नागरिक के रूप में करते हुए दर्शाया जाता था। परिवार में बड़े-बूढ़ों के सम्मान तथा श्रम-विभाजन की एक आदर्श व्यवस्था पर आधारित एक इकाई के रूप में इसका प्रस्तुतीकरण एक सामान्य बात थी। आधुनिक चलचित्रों/धारावाहिकों/उपन्यासों में परिवार का जो रूप प्रस्तुत किया जाता है वह पहले से पूरी तरह से भिन्न है। आज इनमें उच्च वर्ग के परिवारों को दर्शाया जाता है जिनमें महिलाओं एव लड़कियों को पूरी स्वतंत्रता होती है तथा वे अपनी परंपरागत भूमिका से भिन्न भूमिका निभाती हुई दर्शाई जाती हैं। समाज की मान्यताओं के आदर्शों को तोड़ना उनके लिए कोई बुरी बात नहीं है। अधिकांश परिवारों में बच्चों को बिगड़े हुए, माता-पिता को परस्पर या बच्चों से लड़ते-झगड़ते, भाइयों की संपत्ति पर अधिकार को लेकर एक-दूसरे पर आधिपत्य जमाने का प्रयास करते हुए और स्त्रियों को एक-दूसरे से ईर्ष्या करते हुए तथा विवाह-पूर्व एवं विवाहेतर संबंधों में लिप्त दिखाया जाना सामान्य बात है। टेलीविजन पर दिखाए जाने वाले अनेक धारावाहिकों में कुछ चरित्र ऐसे दर्शाए गए हैं जो तीन-चार बार विवाह करते हैं, विवाहेतर संबंधों को प्राथमिकता देते हैं तथा अपने पैसे के बल पर अपने प्रतियोगी को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुँचाने में संकोच नहीं करते हैं। स्त्रियों को भी एक-दूसरे के प्रति विद्वेष करते या षड्यंत्र रचते हुए दर्शाया जाता है। सास-बहू के संबंध या तो अत्यधिक मुधर या बहुधा संघर्षमयी दर्शाए जाते हैं। अधिकांश अमीर परिवारों का प्रस्तुतीकरण इस रूप में किया जाता है कि माता-पिता को एक-दूसरे का ध्यान रखने तथा अपने बच्चों को देखने का समय ही नहीं होता।

![]()

प्रश्न 3.

क्या आप अपने परिवार में सामाजिक आचरण के प्रतिमानों (पैटर्स) और नियमितताओं | को समझते हैं? दूसरे शब्दों में, क्या आप अपने परिवार की संरचना का वर्णन कर सकते (क्रियाकलाप 1)

उत्तर

परिवार में आचरण के कुछ मानक स्तर, विवाह के तौर-तरीके, संबंधों के अर्थ, पारस्परिक उम्मीदें तथा उत्तरदायित्व होते हैं। परिवार को बच्चे की प्रथम पाठशाला माना गया है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चा ही शिशु को जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाता है अर्थात् उसे सामाजिक मूल्यों, प्रतिमानों एवं आदर्शों से परिचय कराता है। जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, वैसे-वैसे परिवार के सदस्य उसे बोलना, चलना, बड़ों को नमस्ते करना, लिंगानुसार कपड़े पहनना आदि सिखाते हैं। समाजीकरण की यह प्रक्रिया एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक निरंतर नियमित रूप से होती रहती है। परिवार की अपनी एक संरचना होती है जिमसें प्रत्येक सदस्य का एक निश्चित स्थान (प्रस्थिति) एवं भूमिका होती है। वह अपनी निर्धारित प्रस्थिति के अनुरूप भूमिका का निर्वाह करते हुए परिवार को बनाए रखने में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान देता है। सामाजिक प्रतिमानों के अनुरूप पुरुषों एवं महिलाओं की प्रस्थिति एवं क्रम निर्धारित होता है। विवाहोपरांत सामाजिक प्रतिमानों के अनुरूप लड़की लड़के के परिवार में चली जाती है, जबकि लड़के के विवाह के समय दूसरे परिवार की लड़की लड़के के परिवार की सदस्य बन जाती है। इसके साथ ही, परिवार में वृद्ध सदस्यों की मृत्यु एवं नए सदस्यों का प्रवेश निरंतर होता रहता है। इसीलिए परिवार निरंतर अपना अस्तित्व बनाए रखता है। ऐसा नहीं है कि परिवार में परिवर्तन नहीं होता, अपितु परिवर्तन के बावजूद परिवार की संरचना में निरंतरता पायी जाती है।

प्रश्न 4.

विद्यालय को एक संरचना के रूप में आपके शिक्षक कैसे लेते हैं। इस पर उनसे विचार-विमर्श कीजिए। क्या छात्रों, शिक्षकों तथा कर्मचारियों को इस संरचना को बनाए रखने के लिए कुछ विशेष रूप से काम करना पड़ता है? (क्रियाकलाप 1)

उत्तर

परिवार की भाँति विद्यालय की भी एक निश्चित संरचना होती है। विद्यालय का प्रबंधतंत्र, प्राचार्य/प्राचार्या, शिक्षकगण, गैर-शिक्षक कर्मचारी तथा छात्र-छात्राएँ इस संरचना के महत्त्वपूर्ण अंग होते हैं। वे सभी प्रकार निर्धारित भूमिका निभाते हुए विद्यालय की संरचना को बनाए रखते हैं। विद्यालय में कुछ विशिष्ट प्रकार के क्रियाकलाप वर्षों से दोहराए जाते हैं जो आगे जाकर संस्थाएँ बन जाते हैं; उदाहणार्थ-विद्यालय में दाखिले के तरीके, प्रात:कालीन सभा और कहीं-कहीं विद्यालयी गीत, आचरण संबंधी नियम, वार्षिकोत्सव इत्यादि। विद्यालय से पुराने विद्यार्थियों का चले जाना तथा उनके स्थान पर नए विद्यार्थियों का प्रवेश निरंतर होता रहता है। इसी भाँति, शिक्षक निर्धारित आयु पर सेवानिवृत्ति होते हैं तथा उनका स्थान नए शिक्षक ले लेते हैं। इस भॉति यह संस्था निरंतर चलती रहती है।

विद्यालय की संरचना बनाए रखने में छात्रों, शिक्षकों तथा कर्मचारियों को कुछ विशेष प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं जिन्हें उनकी भूमिका कहा जाता है। प्रत्येक को अपनी भूमिका का निर्वहन उचित ढंग से करना पड़ता है। छात्रों से आशा की जाती है कि वे विद्यालय में अनुशासन बनाए रखें, अपनी कक्षाओं में मन लगाकर पढ़े, खाली घंटे में खेलकूद एवं अन्य गतिविधियों में भाग लें तथा अपनी समस्याओं के समाधान में शिक्षकों का सहयोग लें। शिक्षकों से आशा की जाती है कि वे छात्रों को उचित शिक्षा एवं ज्ञान दें ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। उनसे यह भी आशा की जाती है कि वे विद्यालय में ऐसा व्यवहार करें जो छात्रों के लिए अनुकरणीय हो क्योंकि अधिकांश छात्र अपने शिक्षकों को ही अपना आदर्श मानते हैं। कई बार शिक्षकों की कही गई बातों का छात्रों पर प्रभाव उनके माता-पिता द्वारा कही गई बातों से भी अधिक पड़ता है। विद्यालय के अन्य कर्मचारियों से भी अपनी प्रस्थिति के अनुकूल भूमिका निष्पादन की आशा की जाती है। यदि कोई व्यक्ति लिपिक है तो वह उस निर्धारित कार्य को समय पर पूरा करे जो उसे दिया गया है। इसी भाँति, यदि कोई चपरासी है तो उसका उत्तरदायित्व है कि वह कक्षाओं को साफ-सुथरा रखे, समय पर घंटा लगाए तथा अन्य जो कार्य उसे सौंपा जाता है उसका ठीक प्रकार से निर्वहन करे।

![]()

प्रश्न 5.

क्या आप अपने विद्यालय अथवा परिवार में किसी प्रकार के परिवर्तन के बारे में सोच सकते | हैं? क्या इन परिवर्तनों का विरोध हुआ? किसने इनका विरोध किया और क्यों? (क्रियाकलाप 1)

उत्तर

आधुनिक युग में विद्यालयों अथवा परिवारों में अनेक प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं। उदाहरणार्थ-विद्यालयों में अनुशासन बनाए रखने के लिए अनुशासन समिति का गठन किया जाता है। ही समिति बाहर घूम रहे छात्रों की जाँच कर उन्हें कक्षाओं में बैठने के लिए कहती है। न मानने पर उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाती है। आजकल विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अनेक छात्र-छात्राएँ मोबाइल फोन लेकर आने लगे हैं। उन पर बजने वाली घंटी न केवल कक्षाओं का माहौल बिगाड़ती है अपितु अनुशासन की अनेक समस्याएँ भी विकसित हो जाती हैं। इसलिए अनेक विद्यालय एवं महाविद्यालय मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करते हैं। इस प्रतिबंध का छात्र-छात्राएँ इस आधार पर विरोध करते हैं कि मोबाइल फोन तो उनके माता-पिता ने सुरक्षा की दृष्टि से देख रखा है ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना होने पर वे उनसे संपर्क स्थापित कर सकें। उनके माता-पिता भी यही तर्क देते हैं। इस विरोध के कारण छात्रों को हड़ताल तक भी करनी पड़ी तथा शिक्षकों एवं प्रशासकों से अभद्र व्यवहार की घटनाएँ भी सामने आईं। पिछले कुछ वर्षों में अनेक प्रतिष्ठित विद्यालयों में; मोबाइल फोन में लगे कैमरे में न केवल अश्लील दृश्य कैद किए गए हैं, अपितु साथियों को उन्हें एस०एम०एस० के माध्यम से भेजकर उनका प्रसार भी किया गया है। इसी आधार पर विद्यालय इनके प्रयोग को विद्यालय परिसर में प्रतिबंधित करने का तर्क देते हैं।

प्रश्न 6.

ऐसे कुछ उदाहरण सोचिए जो दोनों स्थितियों को प्रकट करते हों-किस प्रकार मनुष्य सामाजिक संरचना से बाध्य होता है तथा जहाँ व्यक्ति सामाजिक संरचना की अवहेलना करता है और उसे बदल देता है। | (क्रियाकलाप 2)

उत्तर

प्रत्येक समाज की संरचना अपने सदस्यों की क्रियाओं पर सामाजिक प्रतिबंध लगाती है। दुम जैसे समाजशास्त्रियों का कहना है कि व्यक्ति पर समाज का प्रभुत्व होता है। समाज व्यक्ति की कुल क्रियाओं से कहीं अधिक है; इसमें ‘दृढ़ता’ अथवा ‘कठोरता है जो भौतिक पर्यावरण की संरचना के समान होती है। सोचिए कि एक व्यक्ति ऐसे कमरे में खड़ा है जहाँ बहुत सारे दरवाजे हैं। कमरे की संरचना उसकी संभावित क्रियाओं को बाध्य करती है। उदाहरणार्थ-दीवारों तथा दरवाजों की स्थिति प्रवेश तथा निकास के रास्तों को दर्शाती है। इसी भॉति, परिवार की सामाजिक संरचना प्रत्येक सदस्य के अनचाहे व्यवहार पर अंकुश लगाती है। परिवार के सदस्य न चाहते हुए भी पारिवारिक मान्यताओं का पालन करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि अत्यधिक अंकुश सदस्यों को उन मान्यताओं को तोड़ने या पारिवारिक संरचना की अवहेलना करने पर विवश कर देता है। परंपरागत रूप से लड़के-लड़कियों हेतु जीवनसाथी का चयन परिवार के वृद्ध सदस्यों अथवा उनके माता-पिता द्वारा किया जाता है। आज लड़के-लड़कियाँ स्वयं अपने जीवनसाथी का चयन करने लगे हैं। यदि परिवार के वृद्ध सदस्य या माता-पिता उनकी इस स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का प्रयास करते हैं तो वे परिवार से अलग होकर अपना एकल परिवार बनाने की धमकी देकर परिवार के इस नियम की अवहेलना भी करने लगते हैं।

प्रश्न 7.

अपने प्रतिदिन के जीवन में सहयोग, प्रतिस्पर्धा तथा संघर्ष के उदाहरण हूँढिए। (क्रियाकलाप 3)

उत्तर

हममें से प्रत्येक अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अन्य लोगों पर आश्रित है। अन्य लोगों का अप्रत्यक्ष सहयोग ही इन आवश्यकताओं की पूर्ति को संभव बनाता है। उदाहरणार्थ-कपड़ों के लिए हम कपड़े के दुकानदार पर निर्भर हैं, इसकी सिलाई के लिए दर्जी पर, इसकी धुलाई के लिए साबुन या सर्फ बनाने वाली कंपनी पर तथा कपड़ों को इस्त्री करने के लिए धोबी या बिजली की प्रेस बनाने वाली कंपनी तथा बिजली पर। सहयोग की ही भाँति हमें निरन्तर प्रतिस्पर्धा भी करनी पड़ती है। कॉलेज में प्रवेश हेतु अन्य छात्रों से प्रतिस्पर्धा, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अथवा नौकरी प्राप्त करने के लिए भी हमें अन्य लोगों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। खेलकूद के समय भी प्रत्येक खिलाड़ी का यह प्रयास रहता है कि वह अन्य की तुलना में अच्छा प्रदर्शन करे ताकि राज्य स्तर पर होने वाली खेल प्रतिस्पर्धाओं में उसकी टीम के सदस्य के रूप में चयन हो सके। कारखाने अथवा अन्य किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान के मालिक तथा मजदूर या कर्मचारी अपने प्रतिदिन के कार्यों में एक-दूसरे का सहयोग करते हैं परंतु कुछ हद तक उनके हितों में संघर्ष उनके संबंधों को परिभाषित करता है। वास्तविकता यह है कि सहयोग, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष के आपसी संबंध अधिकतर जटिल होते हैं तथा ये आसानी से अलग नहीं किए जा सकते।

प्रश्न 8.

क्या विस्तृत मानक बाध्यताओं के कारण महिलाएँ अपने आपको संघर्ष अथवा प्रतिस्पर्धा से अलग रखती हैं अथवा सहयोग देती हैं? क्या वे पुरुषों के उत्तराधिकार के मानदंड से सहयोग इसलिए करती हैं कि यदि वे ऐसा नहीं करेंगी तो भाइयों के प्रेम से वंचित हो जाएँगी? (क्रियाकलाप 4)

उत्तर

यह सही है कि विस्तृत मानक बाध्यताओं के कारण महिलाएँ अपने आप को संघर्ष अथवा प्रतिस्पर्धा से अलग रखती हैं अथवा सहयोग देती हैं। उनका यह सहयोग ‘स्वैच्छिक न होकर ‘बाध्य होता है। अपने जन्म के परिवार में संपत्ति पर महिला का अधिकार जैसे विवादास्पद मुद्दे का विश्लेषण करने पर यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है। महिलाएँ संपूर्ण अथवा अंशतः किसी भी प्रकार का अपने जन्म के परिवार की संपत्ति पर दावा नहीं करतीं, क्योंकि वे डरती हैं कि ऐसा करने से भाइयों के साथ उनके संबंधों में कड़वाहट आ जाएगी या भाभियाँ उनसे घृणा करने लगेंगी और परिणामस्वरूप अपने पिता के घर उनका आना-जाना बंद हो जाएगा। लीला दुबे ने अपने अध्ययन में यह पाया कि 41.7 प्रतिशत महिलाएँ इसी डर के कारण जन्म के परिवार (नेटल परिवार) से संपत्ति में अपने हिस्से की माँग नहीं करती हैं। संवेदनाओं में एक करीबी संपर्क होता है तथा प्रतिवर्ती रूप में महिलाएँ संपत्ति से अपना हिस्सा लेने से इनकार करने पर भी अपने जन्म के परिवार की उन्नति में सहायक होने और मुसीबत की घड़ी में काम आने की इच्छा रखती हैं। यह ऐसे सहयोगात्मक व्यवहार का उदाहरण है जो समाज के गहरे संघर्षों की उपज के रूप में भी देखा जा सकता है। जब तक ऐसे संघर्षों की खुलकर अभिव्यक्ति नहीं होती अथवा उन्हें खुली चुनौती नहीं दी जाती है, तब तक यह छवि बनी रहती है कि कहीं कोई संघर्ष नहीं है, केवल सहयोग ही विद्यमान है। प्रकार्यवादी समाजशास्त्री ऐसी परिस्थिति को व्यक्त करने हेतु ‘व्यवस्थापन’ शब्द का भी प्रयोग करते हैं।

प्रश्न 9.

कुछ अन्य सामाजिक व्यवहारों के बारे में सोचिए जो सहयोगात्मक दिखाई देते हों परंतु समाज के गहरे संघर्षों को अपने अंदर छिपाए हों। (क्रियाकलाप 5)

उत्तर

महिलाओं द्वारा अपने जन्म के परिवार की संपत्ति में अपने हिस्से की माँग न करने जैसे अनेक अन्य उदाहरण भी हैं जो सहयोगात्मक दिखाई देते हैं परंतु उनमें समाज के गहरे संघर्ष का आभास होता है। हम एक ऐसे परिवार का उदाहरण ले सकते हैं जिसमें दो भाई हैं जिनमें संपत्ति को लेकर मतभेद है तथा वे एक-दूसरे से अलग होना चाहते हैं। इस बात के डर से कि कहीं पिता उन दोनों को पैतृक संपत्ति से बेदखल न कर दे, वे पिता के जीते जी संपत्ति के बँटवारे की बात ही नहीं करते हैं। एक-दूसरे को न चाहते हुए अथवा गहरे मतभेद होते हुए भी वे एक ही परिवार के सदस्य के रूप में रहने के लिए तब तक विवश हो जाते हैं जब तक कि उनका पिता जीवित है। पिता की मृत्यु के पश्चात् संपत्ति बँटवारे को लेकर वे आपस में कोई समझौता कर लेते हैं अथवा बहुधा उनका यह छिपा हुआ संघर्ष सार्वजनिक भी हो सकता है। कई बार तो बँटवारे संबंधी संघर्ष इतना गहरा होता है कि वाद न्यायालय तक पहुँच जाता है।

![]()

प्रश्न 10.

अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के सरकार के निर्णय के पक्ष तथा विपक्ष में दिए गए विभिन्न तर्को को एकत्रित कीजिए। (क्रियाकलाप 6)

उत्तर

शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई हिन्दू एवं मुस्लिम जातियों का पता लगाने हेतु 1953 ई० में एक पिछड़ा वर्ग कमीशन’ बनाया गया। इस कमीशन के अध्यक्ष काका कालेलकर थे। कमीशन ने चार आधारों पर पिछड़ेपन का पता लगाने का प्रयास किया–जातीय संस्तरण में निम्न स्थिति, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ापन, सरकारी नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व तथा व्यापार, वाणिज्य व उद्योग के क्षेत्रों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। 1977 ई० में जनता पार्टी ने सत्ता प्राप्त करने पर अपने । घोषणा-पत्र के अनुरूप ‘मण्डल कमीशन’ नियुक्त किया। इस बहुचर्चित कमीशन ने देश की 52 प्रतिशत जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों हेतु सरकारी सेवाओं व शिक्षा संस्थाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण का सुझाव दिया जिसे अन्ततः श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के प्रधानमंत्रीत्व “काल में काफी विरोध के बावजूद स्वीकार कर लिया गया। अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थाने हेतु भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय के अधीन 13 जनवरी, 1992 ई० को ‘राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम का गठन किया गया जिसका प्रमुख उद्देश्य इन वर्गों के कल्याण के लिए आर्थिक विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देना था।

अन्य पिछड़े वर्गों को दिया गया आरक्षण प्रारंभ से ही वाद-विवाद का विषय रहा है। इनके आरक्षण के पक्ष में यह तर्क दिया गया कि इन वर्गों का सामाजिक-आर्थिक एवं शैक्षिक उत्थान इसी के द्वारा सम्भव है। इनके आरक्षण का विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि आर्थिक पिछड़ेपन का आधार जाति नहीं हो सकता। या तो सभी जातियों के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को आरक्षण का लाभ मिले या इस आरक्षण को रद्द कर दिया जाए। साथ ही, अन्य पिछड़े वर्गों में ‘क्रीमी लेयर’ का मुद्दा भी विवादास्पद रहा है। इससे यह अभिप्राय है कि अन्य पिछड़े वर्गों में जो परिवार आर्थिक रूप से संपन्न हैं क्या उनके बच्चों को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए।

अभी हाल ही में देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण पर यह कहते हुए रोक लगा दी है कि इस आरक्षण का लाभ उठाने वाली जातियों की जनंसख्या का पता नहीं है। 1931 ई० में जनगणना में भारत में जाति के आधार पर भी गणना की गई थी। आरक्षण में इसी को आधार बनाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि 1931 ई० की जनगणना को आरक्षण को आधार बनाया जाना अनुचित है। अभी स्थिति यह है कि शिक्षा संस्थाओं और नौकरियों में आरक्षण न्यायालय के आदेश के कारण स्थगित है तथा इस मुद्दे पर न्यायालय का एक बड़ा बैंच विचार-विमर्श कर रहा है।

प्रश्न 11.

विद्यालय में ड्रॉप आउट की दर, विशेषकर प्राइमरी विद्यालयों में, पर जानकारी हासिल कीजिए। (क्रियाकलाप 6)

उत्तर

विद्यालयों में ‘ड्रॉप आउट’ की दर से अभिप्राय उस अनुपात से है जिसमें प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राएँ अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ देते हैं अर्थात् वे प्रवेश तो लेते हैं परंतु पूरी किए बिना विद्यालय छोड़ देते हैं। इस प्रकार के ‘ड्रॉप आउट’ पर अनेक अध्ययन हुए हैं। ब्रजराज चौहान द्वारा किए गए। अध्ययन से पता चलता है कि ड्रॉप आउट’ की दर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के बच्चों में अधिक है। पहले तो अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का शिक्षा संस्थाओं में नामांकन ही अपर्याप्त है तथा दूसरे, जो नामांकन में सफल भी हो जाते हैं उनमें ‘ड्रॉप आउट’ की दर भी अधिक है। इसका कारण इन जातियों की परंपरागत स्थिति एवं व्यवसाय है। अधिकांश निर्धन परिवारों में बच्चे को तनिक बड़ा होते ही रोजी कमाने के काम पर लगा दिया जाता है। पढ़ाई की तुलना में बच्चे का परिवार की आमदनी का स्रोत बनना अधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता है। बहुत-से माता-पिता पढ़ाई पर होने वाले व्यय को भी वहन नहीं कर पाते। विशिष्ट व्यावसायिक संस्थानों में यह बात और भी अधिक स्पष्ट दिखाई देती है। ‘ड्रॉप आउट’ की यह दर 10 से 25 प्रतिशत तक हो सकती है। जैसे-जैसे अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की आर्थिक स्थिति अच्छी होती जा रही है, वैसे-वैसे ‘ड्रॉप आउट’ की यह दर कम होती जा रही है।

प्रश्न 12.

“प्रतिस्पर्धा समाज के लिए सकारात्मक तथा आवश्यक है।” इस विषय पर वाद-विवाद का आयोजन कीजिए। (क्रियाकलाप 7)

उत्तर

क्या आधुनिक समाजों में प्रतिस्पर्धा सकारात्मक एवं आवश्यक है? यह एक वाद-विवाद का प्रश्न है। एक तरफ इसका पक्ष लेने वाले लोगों का कहना है कि आधुनिक युग में प्रतिस्पर्धा के बिना समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। प्रतिस्पर्धा के संगठनात्मक दृष्टि से अच्छे परिणाम होते हैं। क्योंकि इससे प्रत्येक व्यवसाय में अच्छे लोगों को आगे आने का अवसर प्राप्त होता है। यदि समाज के द्वारा निर्धारित नियमों के भीतर प्रतिस्पर्धा होती है तो यह व्यक्तित्व के विकास में भी सहायता प्रदान करती है। प्रतिस्पर्धा में लगे व्यक्ति अन्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं जिससे उनका दृष्टिकोण विस्तृत बनता है, बोध शक्ति बढ़ती है और सहानुभूति गहरी होती है। ये सभी बातें व्यक्तित्व के विकास को प्रोत्साहन देती हैं। इससे समाज में प्रगति होती है तथा सामाजिक एकता बनाए रखने में भी सहायता मिलती है। यह व्यक्ति, समूह एवं समाज की दृष्टि से प्रकार्यात्मक है और इसी दृष्टि से यह एक संगठनात्मक प्रक्रिया मानी जाती है। प्रतिस्पर्धा कार्यों को अच्छी प्रकार से करने की प्रेरणा देती है, यह महत्त्वाकांक्षाओं में वृद्धि करती है तथा प्रतिद्वंद्वी की चुनौती को स्वीकार कर अपनी योग्यता दिखाने का अवसर प्रदान करती है।

प्रतिस्पर्धा की सकारात्मक भूमिका एवं आवश्यकता के विपक्ष में जो दिए जाते हैं उनमें बहुधा प्रतिस्पर्धा का कटु रूप धारण कर लेना प्रमुख है। प्रतियोगी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सभी नियमों को तोड़कर अवैधानिक साधन अपनाने लगते हैं। कई बार कटुता इतनी अधिक हो जाती है कि प्रतिद्वद्वियों में संघर्ष तक हो जाता है। इसी दृष्टि से इसके असहयोगी परिणामी की विवेचना की जाती है। गिलिन तथा गिलिन जैसे समाजशास्त्रियों के मतानुसार प्रतिस्पर्धा सामाजिक विघटन के लिए भी कुछ सीमा तक उत्तरदायी है।

जे०एस० मिल जैसे उदारवादियों ने भी प्रतिस्पर्धा के प्रभाव को अधिकतर नुकसानदायक माना है। उनका तर्क है कि प्रतिस्पर्धात्मक संघर्ष की आवश्यकताओं को थोपने से समाज में व्यक्तिवाद का तीव्रता से विस्तार होता है।

इतना ही नहीं, प्रतिस्पर्धा आविष्कारों को प्रोत्साहन देती है और कई बार व्यक्ति उन आविष्कारों के कारण उत्पन्न परिवर्तन से अनुकूलन नहीं रख पाते। ऐसी नवीन परिस्थिति में सामाजिक विघटन को प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि इसमें असामंजस्य की स्थिति विकसित हो जाती है। सामाजिक एकता की बजाय सामाजिक विघटन को प्रोत्साहन देकर यह अपनी असहयोगी भूमिका निभाती है। साथ ही, अनियंत्रित प्रतिस्पर्धा में घृणा और हिंसा की भावना आ जाती है। ऐसी परिस्थिति में प्रतिस्पर्धा हिंसा तथा संघर्ष में भी बदल जाती है और समाज, समूह तथा व्यक्ति के लिए विघटनकारी हो जाती है।

![]()

प्रश्न 13.

प्रतिस्पर्धा का विभिन्न विद्यार्थियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस विषय पर अपने स्कूल के अनुभवों के आधार पर निबंध लिखिए। (क्रियाकलाप 7)

उत्तर

आधुनिक युग में विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में भी प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। यह प्रतिस्पर्धा केवल शैक्षिक दृष्टि से सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं होती, अपितु विद्यालय की अन्य गतिविधियों में भी इसे स्पष्टतः देखा जा सकता है। खेल के मैदान में प्रत्येक छात्र एक अच्छा खिलाड़ी बनना चाहता है तथा इसलिए अपने खेल प्रदर्शन को बेहतर बनाने हेतु विद्यालय के अन्य छात्रों से प्रतिस्पर्धा करता है। अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने हेतु अनेक छात्र प्रतिस्पर्धा में संलग्न रहते हैं। इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा उन्हें अपने प्रतिस्पर्धा से आगे निकलते हेतु अधिक परिश्रम करने की प्रेरणा देती हैं कई बार छात्र यह चाहता है कि वह अपने नगर के सभी विद्यालयों के छात्रों से आगे निकले तथा प्रथम स्थान प्राप्त करे। इसके लिए वह परोक्ष रूप से अन्य विद्यालयों के उन छात्रों से भी प्रतिस्पर्धा करता है जिन्हें वह जानता तक नहीं। यह सोचकर कि अपने या अन्य किसी विद्यालय का छात्र उससे अधिक अंक प्राप्त न कर ले, वह दिन-रात एक करके अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस दृष्टि से यह कहा जाता है कि प्रतिस्पर्धा से बोध शक्ति बढ़ती है। विद्यालय के छात्रों पर प्रतिस्पर्धा का नकारात्मक प्रभाव भी देखा जा सकता है। कुछ प्रतियोगी छात्र यह मान लेते हैं। कि वे अमुक छात्र से आगे नहीं निकल सकते। इससे वे हतोत्साहित होते हैं तथा उतना कठिन परिश्रम नहीं करते जितना कि उन्हें करना चाहिए।

प्रश्न 14.

वे अवसर कौन-से हैं जिनमें हमारे समाज में एक व्यक्ति को प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है? (क्रियाकलाप 8)

उत्तर

आधुनिक युग में सभी स्तरों पर व्यक्ति को प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। किसी अच्छे विद्यालय में प्रवेश के उदाहरण द्वारा इसे समझा जा सकता है। पहले कभी विद्यालयों में छह वर्ष के बच्चों को प्रवेश दिया जाता था तथा इसके लिए उन्हें या उनके माता-पिता को किसी प्रकार का साक्षात्कार नहीं देना पड़ता था। अब सभी जानते हैं कि अंग्रेजी माध्यम के अच्छे विद्यालयों में प्रवेश की न्यूनतम आयु चार वर्ष से अधिक होती है तथा प्रवेश एल०के०जी० में होता है। प्रथम कक्षा में बच्चा तब प्रवेश करता है जब उसकी आयु छह वर्ष की हो जाती है। अनेक ‘प्ले स्कूल’ एवं ‘नर्सरी स्कूल बच्चों को कम आयु में प्रवेश देकर उनकी योग्यताओं को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ऐसे विद्यालयों का उद्देश्य बच्चों को अच्छे विद्यालय में प्रवेश हेतु योग्य बनाना है अर्थात् उसे इस लायक बनाना है कि वह अन्य उसी प्रकार के विद्यालयों के बच्चों से प्रवेश के समय अच्छा प्रदर्शन कर सके तथा उसका प्रवेश हो सके। यदि बच्चे का प्रवेश हो जाता है तो कम-से-कम इंटरमीडिएट कक्षा तक उसके माता-पिता उसकी शिक्षा के बारे में निश्चिन्त हो जाते हैं। प्रतिस्पर्धा की इस पहली सीढ़ी को पार करने वाले बच्चे अन्य बच्चों से कहीं आगे निकलने हेतु पुनः प्रतिस्पर्धा में लग जाते हैं। इंटरमीडिएट के बाद इंजीनियरिंग, मेडिकल, बी०बी०ए०, बी०सी०ए०, बी०ए०, बी-एस०सी०, बी० कॉम आदि में प्रवेश लेने के लिए उन्हें पुनः अन्य बच्चों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। यदि प्रवेश प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता है तो वही बच्चे प्रवेश पाते हैं जिनका क्रम मैरिट में ऊँचा होता है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद रोजगार प्राप्त करने हेतु भी प्रतिस्पर्धा से ही गुजरना पड़ता है। इस प्रकार, आधुनिक युग में जीक्न के प्रत्येक स्तर पर व्यक्ति को किसी-न-किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। अभी हमारे देश में ऐसे शिक्षा संस्थान नहीं हैं कि बच्चा नर्सरी में प्रतिस्पर्धा के आधार पर प्रवेश ले ले तथा वहीं से डॉक्टर या इंजीनियर बनकर निकले। इंग्लैण्ड जैसे देश में बच्चों को इस प्रकार के अवसर उपलब्ध होते हैं। इसके विपरीत, अमेरिका में प्रत्येक स्तर पर प्रवेश हेतु बच्चों को अन्य के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। यही व्यवस्था भारतीय शिक्षा पद्धति की है।

प्रश्न 15.

आज विश्व में वे कौन-से विभिन्न प्रकार के संघर्ष हैं जो विद्यमान हैं? (क्रियाकलाप 9)

उत्तर

आज विश्व में विविध प्रकार के संघर्ष विद्यमान हैं। व्यापारिक स्तर पर विभिन्न राष्ट्रों तथा राष्ट्रों के समूह के बीच संघर्ष है। प्रत्येक राष्ट्र का यह प्रयास रहता है कि वह व्यापारिक दृष्टि से अन्य राष्ट्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सके। विभिन्न राष्ट्रों तथा राष्ट्रों के समूह के बीच संघर्ष का अन्य कारण नृजातीयता अथवा धर्म हो सकता है। इजराइल एवं अरब देशों में संघर्ष इसी श्रेणी का उदाहरणं है। इसी भाँति, एक ही राष्ट्र के अंदर अनेक प्रकार के संघर्ष विद्यमाने हैं। इन संघर्षों का आधार वर्ग, जाति, जनजाति, लिंग, नृजातीयता, सांप्रदायिकता, भाषा, क्षेत्र इत्यादि हो सकता है। भारत में सांप्रदायिकता पर आधारित दंगे-फसाद होते हैं, जाति के आधार पर संघर्ष देखे जा सकते हैं, जनजातियाँ अपनी आकांक्षाएँ पूरी न होने पर आंदोलनरत हो जाती हैं। लिंग समता हेतु महिला आंदोलन न केवल भारत में अपितु अन्य देशों में भी विकसित हुए हैं तथा इनका सामाजिक संरचना पर काफी प्रभाव पड़ा है। क्षेत्रीय आधार पर भी संघर्ष अनेक नए राज्यों के निर्माण में प्रतिफलित होता है। भाषा के आधार पर होने वाले संघर्षों के कारण ही आज भी हिन्दी मातृभाषा होने के बावजूद सभी राज्यों में नहीं बोली जाती है। विकासशील देशों में नए तथा पुराने के बीच संघर्ष स्पष्ट देखते जा सकते हैं। प्राचीन प्रणाली नवीन शक्तियों का मुकाबला नहीं कर पा रही है, न ही लोगों की नवीन आशाओं तथा आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। संघर्ष बेकार की बहस, विभ्रान्ति, विसंगति तथा कई मौकों पर खून-खराबे को जन्म देता है। ऐसा नहीं है कि पुरानी पद्धति संघर्षविहनी थी। पुरातन समय में भी जनसंख्या के बड़े भाग पर अमानुषिक अत्याचार किए जाते थे।

![]()

प्रश्न 16.

भूमि-संघर्ष से संबंधित वितरण में विभिन्न सामाजिक वर्गों को पहचानिए तथा शक्ति एवं संसाधनों की भूमिका पर ध्यान दीजिए। (क्रियाकलाप 10)

उत्तर

भूमि-संघर्ष मुख्य रूप से भू-पतियों (भू-स्वामियों) तथा किसानों अथवा किसानों एवं साहूकारों के बीच होते रहे हैं। भारतीय कृषकों ने अंग्रेजी शासनकाल में भारतीय कृषकों का साहूकारों एवं जमींदारों के दमन और उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज उठाने का लम्बा इतिहास रहा है। सम्पन्न कृषकों एवं भूमिहीन कृषकों में संघर्ष हो रहे हैं। टी०के० ओमन ने भूदान-ग्रामदान आंदोलन के अध्ययन में एक कृषक एवं साहूकार के बीच भूमि-संघर्ष का उल्लेख किया। हरबक्श नामक एके राजपूत ने 1956 ई० में नत्थू अहीर (पटेल) से १ 100 कर्ज के रूप में लिए तथा इसके लिए उसे अपने दो एकड़ जमीन को गिरवी रखना पड़ा। उसी वर्ष हरबक्श की मृत्यु हो गई उसके उत्तराधिकारी गणपत ने 1958 ई में जमीन को वापस लेने का दावा किया। इसके लिए उसने 200 देने की पेशकश की। नत्थू ने गणपत को जमीन वापस करने से मना कर दिया। गणपत इसके लिए कानूनी कार्यवाही का सहारा नहीं ले सका क्योंकि इस लेन-देन का कोई रिकॉर्ड उसके पास नहीं था। इन परिस्थितियों के अधीन गणपत ने हिंसा का सहारा ले 1959 ई० (ग्रामदान के एक वर्ष पश्चात्) में जबरन भूमि पर अधिकार कर लिया। गणपत, चूंकि स्वयं एक पुलिस कांस्टेबल था अतः इस मामले में उसने अफसरों पर काफी प्रभाव डाला। पटेल को पुलिस थाने में गणपत को जमीन वापस करने हेतु जबरन राजी कर लिया। इसके पश्चात् ग्रामवासियों की एक सभा बुलाई गई जिसमें पटेल को पैसा दिया गया और गणपत को अपनी जमीन वापस मिल गई।

प्रश्न 17.

सामाजिक संरचना, स्तरीकरण और सामाजिक प्रक्रिया के आषसी संबंधों पर परिचर्चा कीजिए। (क्रियाकलाप 11)

उत्तर

सामाजिक संरचना, स्तरीकरण और सामाजिक प्रक्रिया में गहरा संबंध पाया जाता है। सामाजिक संरचना शब्द इस तथ्य को दर्शाता है कि समाज संरचनात्मक है अर्थात् अपने विशिष्ट रूप में वह क्रमवार तथा नियमित है। सामाजिक संरचना की संकल्पना लोगों के आचरण, एक-दूसरे से संबंध में अंतर्निहित नियमितताओं को व्यक्त करती है। सामाजिक स्तरीकरण से अभिप्राय समाज में समूहों के बीच संरचनात्मक असमानताओं के अस्तित्व से है। सामाजिक स्तरीकरण एक विस्तृत सामाजिक संरचना के भाग के रूप में असमानता के निश्चित प्रतिमान द्वारा पहचाना जाता है। जिस प्रकार का संबंध सामाजिक संरचना एवं सामाजिक स्तरीकरण में है, ठीक उसी प्रकार का संबंध सामाजिक स्तरीकरण एवं प्रक्रियाओं में भी है। लिंग अथवा वर्ग जैसे सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न आधार सामाजिक प्रक्रियाओं को बाधित करते हैं। व्यक्ति तथा वर्गों को मिलने वाले अवसर तथा संसाधने जो प्रतिस्पर्धा सहयोग अथवा संघर्ष के रूप में सामने आते हैं, उन्हें सामाजिक संरचना तथा सामाजिक स्तरीकण के द्वारा आकार दिया जाता है। साथ ही, व्यक्ति पूर्वस्थित संरचना तथा स्तरीकरण में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है।

प्रश्न 18.

क्रियाकलाप 11 तथा 12 में दिए गए उदाहरणों में जिस प्रकार की प्रतिस्पर्धा है उसकी असमानताओं को देशाईए। (क्रियाकलाप 12)

उत्तर

क्रियाकलाप 11 में संतोष एवं पुष्पा तथा क्रियाकलाप 12 में विक्रम एवं नितिन के उदाहरण दिए गए हैं जो सामाजिक संरचना, स्तरीकरण और सामाजिक प्रक्रिया के आपसी संबंधों को दर्शाते हैं। संतोष एक भूमिहीन मजदूर का बेटा है जिसने अपनी पढ़ाई के लिए साहूकार र 8,000 का ऋण लिया। साहूकार के ऋण माँगने पर उसने गन्ने की फैक्ट्री के ठेकेदार से कुछ अग्रिम राशि आय के रूप में लेकर साहूकार के ऋण को चुकाया। ठेकेदार की ठेकेदारी के अंतर्गत काम करने के लिए उसने 14 वर्ष की पुष्पा से विवाह कर लिया। उसने ऐसा इसलिए किया कि ठेकेदार अकेले लड़कों की बजाय विवाहित दंपति को काम देना पंसद करते हैं क्योंकि वे फैक्ट्री में ज्यादा महीनों तक रुककर काम करते हैं। 16 वर्ष की आयु में संतोष ने 10वीं कक्षा तथा पुष्पा ने 12वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त की। पुष्पा अपनी पढ़ाई तथा अपने डेढ़ वर्ष के बच्चे की देखभाल दोनों कार्यों के बीच संतुलन बनाकर करती है। इसके अतिरिक्त घर-परिवार तथा खेतों में भी काम होता है। उसके ससुराल वालों का कहना है कि वे कर सकते हैं जब उन्हें कोई छात्रवृत्ति मिले; अन्यथा यह दंपत्ति मुंबई के किसी निर्माण क्षेत्र में काम करने चले जाएँगे।

क्रियाकलाप 12 में तीव्र गति से आगे बढ़ती हुई भारतीय अर्थव्यवस्था में दिन-प्रतिदिन व्यापार के क्षेत्र . में बढ़ती हुई नौकरियों तथा काम के प्रति लोगों के बदलते हुए दृष्टिकोण का उदाहरण दिया गया है। कामकाजी वर्ग तुरंत अपने किए गए कार्यों के लिए इनाम चाहता है। उन्नति जल्दी-से-जल्दी मिलनी चाहिए और पैसा (अच्छी तनख्वाह, अतिरिक्त भत्ता तथा ऊँची वृद्धि) मुख्य उत्तेजक के रूप में कार्य करता है। 27 वर्ष के विक्रम सामन्त ने अभी-अभी बी०पी०ओ में कार्यभार सँभला है; अपनी पिछली नौकरी को छोड़ देने का मुख्य कारण वह बेहतरीन तनख्वाह को मानता है। उसका कहना है कि उसके नए मालिक अच्छी तरह से जानते हैं कि वह हर उस एक रुपये के लिए काबिल है जो वे उसे देते हैं। इस नई अर्थव्यवस्था में कॉरपोरेट जगत की सीढ़ी पर एक-एक सीढ़ी न चढ़ते हुए ऊँची छलाँगें मारने की भी प्रवृत्ति बढ़ी है। नितिन ने आई०सी०आई०सी०आई० को छोड़कर एक तरक्की ले पहले अपने आप को स्टैंडर्ड चार्टर्ड से जोड़ा तथा फिर ऑप्टिमिक्स में क्षेत्रीय मैनेजर का पद प्राप्त किया। नितिन का कहना है कि वह अगला पद जल्दी पाना चाहता है तथा इसके लिए बुढ़ापे तक इंजतार नहीं करना चाहता है।

उपर्युक्त दोनों उदाहरणों में आधुनिक युग में सामाजिक संरचना, स्तरीकरण तथा सामाजिक प्रक्रियाओं में संबंध दर्शाया गया है। संतोष ने साहूकार का ऋण वापस करने हेतु गन्ने के ठेकेदार से पैसा लेकर पुष्पा से विवाह इसलिए किया ताकि ठेकेदार उसे ज्यादा दिनों तक नौकरी पर रख सके। पुष्पा पढ़ाई में होशियार होने के साथ-साथ अपने घर-परिवार तथा बाहर के कार्यों में तालमेल बनाए रखती है। संतोष का पुष्पा से विवाह करना उसकी मजबूरी थी तथा पुष्पा की मजबूरी कामकाजी होने के नाते बाहर तथा घर की भूमिका में संतुलन बनाए रखना था। दोनों में आगे बढ़ने के लिए प्रतिस्पर्धा के अवसर सीमित विक्रम तथा नितिन जिस प्रतिस्पर्धा में लगे हैं उसका एकमात्र उद्देश्य अच्छे वेतन के लिए बड़ी-बड़ी छलॉग लगाना है। वे जानते हैं कि इसके लिए उन्हें स्वयं इस योग्य बनना होगा ताकि मालिक पहली नौकरी की तुलना में अधिक वेतन दे सके। वे पूरी तरह से सोचते हैं कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में मालिक अपने कर्मचारी को वेतन तथा वेतन वृद्धि उसकी योग्यता के आधार पर देता है। मालिक जानता है कि वह जो वेतन कर्मचारियों को दे रहा है, कर्मचारी उससे कहीं अधिक काम उसके लिए कर रहे हैं।

परीक्षोपयोगी प्रश्नोत्तर

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न 1.

निम्न में से कौन-सा जाति को आधार है?

(क) जन्म

(ख) कर्म

(ग) भाग्य

(घ) धन

उत्तर

(क) जन्म

प्रश्न 2.

जाति की सदस्यता होती है

(क) अर्जित

(ख) जन्म से

(ग) दोनों

(घ) कोई नहीं

उत्तर

(ख) जन्म से

प्रश्न 3.

निम्नलिखित में कौन-सा कथन सही है ?

(क) जाति की सदस्यता जन्म पर आधारित नहीं होती

(ख) वर्ग की सदस्यता जन्म पर आधारित होती है,

(ग) भारतीय संविधान ने जातिवाद का समर्थन किया है।

(घ) जाति-व्यवस्था प्रजातंत्र में बाधक है।

उत्तर

(घ) जाति-व्यवस्था प्रजातंत्र में बाधक है।

![]()

प्रश्न 4.

“एक जाति एक अंतर्विवाही समूह या अंतर्विवाही समूहों का संकलन है।” यह परिभाषा किसने दी है ?

(क) पी० एच० प्रभु ने

(ख) ब्लण्ट ने

(ग) एन० के० दत्ता ने

(घ) रिज़ले ने

उत्तर

(ख) ब्लण्ट ने

प्रश्न 5.

जाति के लक्षणों में निम्नलिखित चार में कौन विशेष महत्त्वपूर्ण है ?

(क) श्रम-विभाजन

(ख) श्रेणीक्रम

(ग) अंतर्विवाह

(घ) खण्डनात्मकता

उत्तर

(ग) अंतर्विवाह

प्रश्न 6.

निम्नलिखित में कौन-सी विशेषता जाति की नहीं है.?

(क) पेशा बदलने से जाति परिवर्तित हो जाती है।

(ख) जाति पेशे से संबंधित है।

(ग) जाति जन्म से निर्धारित होती है।

(घ) जाति अंतर्विवाही होती है।

उत्तर

(क) पेशा बदलने से जाति परिवर्तित हो जाती है।

प्रश्न 7.

जाति को निर्धारण किससे होता है ?

(क) व्यवसाय से

(ख) जन्म से

(ग) क्षेत्र से

(घ) विवाह से

उत्तर

(ख) जन्म से

प्रश्न 8.

‘कास्ट एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन अमंग मुस्लिम इन इंडिया’ के लेखक हैं-

(क) अहमद इम्तियाज

(ख) जी0 एस0 घुरिये

(ग) राधा कमल मुखर्जी

(घ) सोरोकिन

उत्तर

(क) अहमद इम्तियाज

प्रश्न 9.

‘द पीपुल ऑफ इंडिया’ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं ?

(क) सर हरबर्ट रिज़ले

(ख) चार्ल्स कूले

(ग) डॉ० जी० एस० घुरिये

(घ) मजूमदार एवं मदान

उत्तर

(क) सर हरबर्ट रिज़ले

प्रश्न 10.

‘ब्रीफ व्यू ऑफ द कास्ट सिस्टम’ पुस्तक किसने लिखी है?

(क) के० एम० कपाड़िया

(ख) योगेन्द्र सिंह

(ग) एस० सी० दूबे

(घ) नेसफील्ड

उत्तर

(घ) नेसफील्ड

![]()

प्रश्न 11.

निम्नलिखित में कौन-सा वर्ग है ?

(क) पूँजीपति

(ख) हरिजन

(ग) श्रमिक संघ

(घ) युवा वर्ग

उत्तर

(क) पूँजीपति

प्रश्न 12.

निम्नलिखित में कौन-सा वर्ग नहीं है?

(क) श्रमिक

(ख) लिपिक

(ग) बुद्धिजीवी

(घ) महिलाएँ

उत्तर

(घ) महिलाएँ

प्रश्न 13.

‘कास्ट इन इंडिया’ पुस्तक का लेखक कौन है ?

(क) जे० एच० हट्टन

(ख) इरावर्ती कर्वे

(ग) एम0 एस0 दूबे

(घ) जी०एस० घुरिये

उत्तर

(क) जे० एच० हट्टन

निश्चित उत्तरीय प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

हरबर्ट स्पेंसर ने सर्वप्रथम ‘सामाजिक संरचना’ शब्द का प्रयोग अपनी किस पुस्तक में किया था?

उत्तर

हरबर्ट स्पेंसर ने सर्वप्रथम ‘सामाजिक संरचना’ शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक ‘प्रिसिंपल्स ऑफ़ सोशियोलॉजी’ में किया था।

प्रश्न 2.

इमाइल दुर्णीम ने सर्वप्रथम ‘सामाजिक संरचना’ शब्द का प्रयोग अपनी किस पुस्तक में किया था?

उत्तर

इमाइल दुर्णीम ने सर्वप्रथम ‘सामाजिक संरचना’ शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक ‘दि रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मैथड’ में किया था।

प्रश्न 3.

‘कास्ट इन इंडिया’ पुस्तक के लेखक का नाम लिखिए।

उत्तर

‘कास्ट इन इंडिया’ पुस्तक के लेखक का नाम जे०एच० हट्टन है।

प्रश्न 4.

‘कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम लिखिए।

उत्तर

कास्ट एंड रेस इन इंडिया’ पुस्तक के लेखक का नाम जी०एस० घुरिये है।

प्रश्न 5.

‘कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन’ पुस्तक के लेखक का नाम लिखिए।

उत्तर

कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन’ पुस्तक के लेखक का नाम जी०एस० घुरिये है।

![]()

प्रश्न 6.

‘सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया’ पुस्तक के लेखक का नाम लिखिए।

उत्तर

‘सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया’ पुस्तक के लेखक का नाम एम०एन० श्रीनिवास है।

प्रश्न 7.

‘कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अंदर ऐसेज’ पुस्तक के लेखक का नाम लिखिए।

उत्तर

इस पुस्तक के लेखक का नाम एम०एन० श्रीनिवास है।

प्रश्न 8.

‘रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया’ पुस्तक के लेखक का नाम लिखिए।

उत्तर

रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया’ पुस्तक के लेखक का नाम डी०एन० मजूमदार है।

प्रश्न 9.

‘कास्ट, क्लास एंड पावर’ पुस्तक के लेखक का नाम लिखिए।

उत्तर

‘कास्ट, क्लास एंड पावर’ पुस्तक के लेखक का नाम आंद्रे बेतेई है।

प्रश्न 10.

‘कास्ट इन कंटेम्परेरी इंडिया’ पुस्तक के लेखक का नाम लिखिए।

उत्तर

कास्ट इन कंटेम्परेरी इंडिया’ पुस्तक के लेखक का नाम पी० कोलंडा है।

अतिलघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

सामाजिक संरचना की उपयुक्त परिभाषा दीजिए।

उत्तर

टॉलकॉट पारसंस के अनुसार, “सामाजिक संरचना से तात्पर्य परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों, सामाजिक प्रतिमानों और समूहों में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा ग्रहण किए जाने वाले पदों और भूमिकाओं की क्रमबद्धता से है। पारसंस की इस परिभाषा के अनुसार सामाजिक संरचना एक विशिष्ट क्रमबद्ध व्यवस्था है जिसकी प्रमुख इकाइयाँ संस्थाएँ, अभिकरण, प्रतिमान और समूह हैं जो एक-दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। सामाजिक संरचना के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति की निश्चित स्थिति और भूमिका होती है। इस स्थिति और भूमिका को निर्धारण सामाजिक संस्थाएँ ही करती हैं। इन्होंने इसे एक अमूर्त धारणा के रूप में समझने का प्रयास किया है।

प्रश्न 2.

सामाजिक संरचना की.दो प्रमुख विशेषताएँ बताइए।

उत्तर

सामाजिक संरचना की दो प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

- अमूर्त अवधारणा–सामाजिक संरचना कोई वस्तु या व्यक्तियों का संगठन नहीं है। यह तो मात्र प्रतिमानों, संस्थाओं, नियमों, कार्यप्रणालियों व पारस्परिक संबंधों की एक क्रमबद्धता है। अतः यह एक अमूर्त धारणा है।

- समाज के बाह्य ढाँचे का बोध-सामाजिक संरचना से समाज के बाह्य स्वरूप मात्र का बोध होता है। यह इकाइयों की क्रमबद्धता से संबंधित है, न कि इनके कार्यों से।

प्रश्न 3.

सामाजिक प्रक्रिया किसे कहते हैं?

उत्तर

सामाजिक प्रक्रिया से अभिप्राय सामाजिक अंत:क्रिया के विभिन्न स्वरूपों से है। यह परस्पर संबंधित घटनाओं का एक क्रम है जिसे हम विशिष्ट परिणाम और परिवर्तन को जन्म देने वाला मानते हैं। फेयरचाइल्ड ने समाजशास्त्र के शब्दकोश में सामाजिक प्रक्रिया की परिभाषा इन शब्दों में दी है-“कोई भी सामाजिक परिवर्तन या अंत:क्रिया, जिसमें अवलोकनकर्ता एक सतत (निरत) गुण या दिशा देखता हो, जिसे एक वर्गीय नाम दिया जा सके, सामाजिक परिवर्तन या अंत:क्रिया का एक वर्ग जिसमें सामान्य रूप से सामान्य आदर्श देखा जा सके व नामांकित किया जा सके। उदाहरणार्थ-अनुकरण, पर-संस्कृतिग्रहण, संघर्ष, सामाजिक नियंत्रण, संस्तरण।”

![]()

प्रश्न 4.

सामाजिक प्रक्रिया की कोई एक उपयुक्त परिभाषा दीजिए।

उत्तर

गिलिन एवं गिलिन के अनुसार, “सामाजिक प्रक्रिया से हमारा अभिप्राय अंत:क्रिया के उन तरीकों से है जिनका हम, जब व्यक्ति और समूह मिलते हैं और संबंधों की व्यवस्था करते हैं या जब जीवन के पूर्व-प्रचलित तरीकों में परिवर्तन के कारण अव्यवस्था उत्पन्न होती है, अवलोकन कर सकते हैं।”

प्रश्न 5.

सामाजिक प्रक्रियाओं के प्रमुख प्रकार कौन-से हैं?

उत्तर

सामाजिक प्रक्रियाओं के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं-

- सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएँ–सहयोगी प्रक्रियाओं को सहगामी प्रक्रियाएँ, संगठनात्मक प्रक्रियाएँ या एकीकरण लाने वाली प्रक्रियाएँ भी कहा जाता है क्योंकि इसका लक्ष्य सहयोग में वृद्धि करना है। सहयोग, व्यवस्थापन तथा सात्मीकरण इसके प्रमुख उदाहरण हैं।

- असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएँ–असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाओं को असहगामी, विघटनकारी या पृथक्करण करने वाली सामाजिक प्रक्रियाएँ भी कहते हैं। प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलन तथा संघर्ष इसके उदहारण हैं।

प्रश्न 6.

सहयोग एवं प्रतियोगिता की एक-एक उपयुक्त परिभाषा दीजिए।

उत्तर

फिचर के अनुसार, “सहयोग सामाजिक प्रक्रिया का वह स्वरूप है जिसमें दो या अधिक व्यक्ति या समूह एक सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संयुक्त रूप से कार्य करते हैं।” ग्रीन के अनुसार, “प्रतियोगिता में दो या अधिक व्यक्ति या समूह समान लक्ष्य को प्राप्त करने का उपाय करते हैं जिसको कोई भी दूसरों के साथ बाँटने के लिए न तो तैयार होता है और न ही इसकी अपेक्षा की जाती है।”

प्रश्न 7.

संघर्ष किसे कहते हैं?

उत्तर

संघर्ष एक चेतन एवं असहयोगी प्रक्रिया है जिसमें दोनों पक्ष एक-दूसरे के हितों को नुकसान पहुँचाने का प्रयत्न करते हैं तथा बलपूर्वक एक-दूसरे की इच्छा के विरुद्ध उनसे कोई काम लेना चाहते हैं। कोजर के अनुसार, “स्थिति, शक्ति और सीमित साधनों के मूल्यों और अधिकारों के लिए होने वाले संघर्ष को ही सामाजिक संघर्ष कहा जाता है जिनमें विरोधी दलों का उद्देश्य अपने प्रतिस्पर्धी को प्रभावहीन करना, हानि पहुँचाना अथवा समाप्त करना भी है।”

प्रश्न 8.

वर्ग किसे कहते हैं?

या

वर्ग का अर्थ स्पष्ट कीजिए।

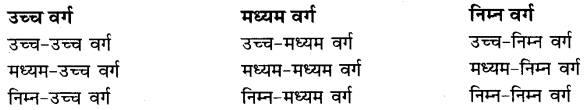

उत्तर

जब एक ही सामाजिक स्थिति के व्यक्ति समान संस्कृति के बीच रहते हैं तो वे एक सामाजिक वर्ग का निर्माण करते हैं। इस प्रकार, सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनकी सामाजिक स्थिति लगभग समान हो और जो एक-सी ही सामाजिक दशाओं में रहते हों। एक वर्ग के सदस्य एक जैसी सुविधाओं का उपभोग करते हैं। अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि सामाजिक वर्ग का निर्धारण व्यक्ति की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर होता है। एक-सी सामाजिक-आर्थिक स्थिति के व्यक्तियों को एक वर्ग विशेष का नाम दे दिया जाता है; जैसे-पूँजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग आदि। ऑगबर्न एवं निमकॉफ के अनुसार, “सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का एक योग है जिनका किसी समाज में निश्चित रूप से एक समान स्तर होता है।”

प्रश्न 9.

जाति की कोई एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए।

या

जाति के अर्थ को स्पष्ट करने वाली कोई सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा बताइए।

उत्तर

जाति’ शब्द जितना सरल लगता है इसकी परिभाषा देना उतना ही कठिन कार्य है। अधिकांश विद्वानों ने जाति की परिभाषा इसकी प्रमुख विशेषताओं को ध्यान में रखकर दी है। उदाहरणार्थ-बलंट के अनुसार, “एक जाति एक अंतर्विवाह वाला समूह है या अंतर्विवाह करने वाले समूहों का संकलन है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसकी सदस्यता वंशानुगत होती है, जो अपने सदस्यों पर सामाजिक सहवास से संबंधित कुछ प्रतिबंध लगाता है, एक सामान्य परंपरागत व्यवसाय को करता है या एक सामान्य उत्पत्ति का दावा करता है और आमतौर से एक सजातीय समुदाय को बनाने वाला समझा जाता है। जाति की यह परिभाषा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जा सकती है क्योंकि इसमें जाति की सभी प्रमुख विशेषताओं को ध्यान में रखा गया है।

![]()

प्रश्न 10.

जाति तथा वर्ग में पाए जाने वाले दो प्रमुख अंतर बताइए।

उत्तर

जाति तथा वर्ग में पाए जाने वाले दो प्रमुख अंतर निम्न प्रकार हैं—

- प्रकृति में अंतर-वर्ग में मुक्त संस्तरण होता है अर्थात् व्यक्ति वर्ग परिवर्तन कर सकता है। जाति में बंद संस्तरण होता है अर्थात् जाति का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

- सदस्यता में अंतर-वर्ग की सदस्यता व्यक्तिगत योग्यता, जीवन के स्तर एवं हैसियत आदि पर आधारित होती है। जातिं की सदस्यता जन्म से ही निश्चित हो जाती है।

लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

सामाजिक संरचना से आप क्या समझते हैं?

या

सामाजिक संरचना किसे कहते हैं?

उत्तर

सामाजिक संरचना की अवधारणा समाजशास्त्र की प्रमुख अवधारणा मानी जाती है। संमाज विभिन्न संस्थाओं, समूहों, वर्गों, परंपराओं और रीति-रिवाजों के योग से बनता है। ये सभी बातें मिलकर समाज को एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप प्रदान करती हैं। इसी क्रमबद्ध स्वरूप को ‘सामाजिक संरचना का नाम दिया जाता है। अन्य शब्दों में, यह कहा जा सकता है कि सामाजिक संरचना समाज के विभिन्न अंगों की वह व्यवस्थित क्रमबद्धता है जो समाज विशेष में और एक समय विशेष पर सामाजिक संस्थाओं, स्थितियों, भूमिकाओं आदि के एक निश्चित ढंग से संबद्ध हो जाने के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। अतः संरचना से तात्पर्य व्यवस्थित ढाँच से है। सामाजिक संरचना में संगठन का होना जरूरी है। बिना संगठन के सामाजिक संरचना की कल्पना तक नहीं की जा सकती। सामाजिक संरचना में किसी वस्तु या समाज के विभिन्न अंगों के बीच पायी जाने वाली सुव्यवस्था का बोध होता है। सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित जाल, जिससे समाज का निर्माण होता है, सामाजिक संरचना का मूल आधार है। रैडक्लिफ-ब्राउन के अनुसार, “सामाजिक संरचना की परिभाषा इकाइयों के पारस्परिक संबंधों के पुंज के रूप में की जा सकती है।”

प्रश्न 2.

जाति किसे कहते हैं?

या

जाति का अर्थ स्पष्ट कीजिए।

उत्तर

समाज में व्यक्ति की स्थिति उसके जन्म लेने वाले समूह से निर्धारित होती है। जाति भी व्यक्तियों का एक समूह है। जाति कुछ विशिष्ट सांस्कृतिक प्रतिमानों को मानने वाला वह समूह है। जिसके सदस्यों में रक्त शुद्धि होने का विश्वास पाया जाता है, जिसकी सदस्यता व्यक्ति जन्म से ही प्रापत कर लेता है और आजन्म उसकी सदस्यता को त्याग नहीं सकता है। इस प्रकार का समूह सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता है। इस समूह के सदस्य अन्य किसी समूह के सदस्य नहीं होते हैं और न कोई बाहर के समूह के सदस्य इस समूह के सदस्य हो सकते हैं। इस प्रकार जाति एक बंद वर्ग है। ‘जाति’ शब्द अंग्रेजी के ‘कास्ट’ (Caste) शब्द का हिंदी अनुवाद है जो पुर्तगाली भाषा के ‘कास्टा (casta) शब्द से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ है नस्ल, प्रजाति या भेद। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1565 ई० में गार्सिया दी ओरटा ने किया था। समाजशास्त्र में इस शब्द का प्रयोग विशिष्ट अर्थ में किया जाता है। रिजले के अनुसार, जाति ऐसे परिवारों या परिवार-समूहों का संकलन है, जिनका उनके विशिष्ट पेशों के अनुसार एक सामान्य नाम हो, जो एक ही पौराणिक पितामह-मनुष्य या देवता से अपनी उत्पत्ति मानते हों तथा जो एक ही व्यवसाय करते हों।”

प्रश्न 3.

लैगिक असमता से आप क्या समझते हैं?

उत्तर

जन्म के समय शिशु के लिंग को लेकर यदि समाज किसी प्रकार का भेदभाव करता है तो उसे हम लैंगिक असमता कहते हैं। यह लैंगिक असमता एक सार्वभौमिक सामाजिक तथ्य बन चुकी है क्योकि सभी समाजों में इसका कोई-न-कोई रूप देखा जा सकता है। लड़का या लड़की होना तो एक जैवकीय तथ्य है, परंतु इनमें से किसी एक को ऊँचा या नीचा स्थान देना एक सामाजिक तथ्य है।

अधिकांश समाजों के पितृसत्तात्मक होने के कारण जन्म के साथ ही लिंग के आधार पर भेदभाव की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। अधिकांशतया लड़के को लड़की से ऊँचा स्थान दिया जाता है। इसी का परिणाम है कि लड़के के जन्म पर अधिकांश लोग खुशियों मनाते हैं तथा दावतें देते हैं, जबकि लड़की के जन्म पर ऐसा बहुत कम किया जाता है। लैंगिक असमता के कारण ही पितृसत्तात्मक समाजों में लड़के को ऊँचा माना जाता है, तो मातृसत्तात्मक परिवारों में लड़की को लड़के से ऊँचा स्थान दिया जाता है।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

सामाजिक संरचना किसे कहते हैं? इसके प्रमुख तत्त्व एवं विशेषताएँ बताइए।

या

सामाजिक संरचना की परिभाषा दीजिए। इसके प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।

या

सामाजिक संरचना की संकल्पना स्पष्ट कीजिए।

उत्तर

सामाजिक संरचना समाज के विभिन्न अंगों की वह व्यवस्थित क्रमबद्धता है जो कि समाज विशेष में और एक समय में सामाजिक संस्थाओं, स्थितियों, भूमिकाओं आदि के एक निश्चित ढंग से संबंद्ध हो जाने के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। अतः संरचना से तात्पर्य व्यवस्थित ढाँचे से है। सामाजिक संरचना में संगठन का होना जरूरी है। बिना संगठन के सामाजिक संरचना की कल्पना तक नहीं की जा सकती।

सामाजिक संरचना का अर्थ एवं परिभाषाएँ

सामाजिक संरचना से किसी वस्तु या समाज के विभिन्न अंगों के बीच पायी जाने वाली सुव्यवस्था की बोध होता है। सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित जाल, जिससे समाज का निर्माण होता है, सामाजिक संरचना का मूल आधार है। इसे विद्वानों ने निम्न प्रकारे से परिभाषित किया है-

रैडक्लिफ-ब्राउन (Radcliffe-Brown) के अनुसार-“संरचना की परिभाषा इकाइयों के पारस्परिक संबंधों के पुंज के रूप में की जा सकती है।” रैडक्लिफ-ब्राउन के अनुसार, “सामाजिक संरचना के प्रमुख अंग मनुष्य ही हैं। व्यक्तियों के संस्थागत रूप से परिभाषित तथा नियमित संबंधों की क्रमबद्ध व्यवस्था को ही सामाजिक संरचना कहलाती है।

टॉलकट पारसन्स (Talcott Parsons) के अनुसार-“सामाजिक संरचना से तात्पर्य परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों, सामाजिक प्रतिमानों और समूहों में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा ग्रहण किए जाने वाले पदों और भूमिकाओं की क्रमबद्धता से है।”

पारसंस के अनुसार, सामाजिक संरचना एक विशिष्ट क्रमबद्ध व्यवस्था है जिसकी प्रमुख इकाइयाँ संस्थाएँ, अधिकरण, प्रतिमान और समूह हैं जो एक-दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। सामाजिक संरचना के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति की निश्चित स्थिति और भूमिका होती है। इस स्थिति और भूमिका का-निर्धारण सामाजिक संस्थाएँ ही करती हैं। इन्होंने इसे एक अमूर्त धारणा के रूप में समझने का प्रयास किया है।

कार्ल मैनहिम (Karl Mannheim) के अनुसार-“सामाजिक संरचना अंत:क्रियात्मक सामाजिक शक्तियों का जाल है जिससे विभिन्न प्रकार की अवलोकन और विचार-पद्धतियों का जन्म हुआ है।” मैनहिम के अनुसार, संरचना अंत:क्रियात्मक शक्तियों का जाल है। सामाजिक शक्तियों से तात्पर्य उन नियमों या नियंत्रण के साधनों से है जो व्यक्ति और समूह के सामाजिक जीवन को नियमित और नियंत्रित करते हैं और स्थायित्व प्रदान करते हैं। इन सामाजिक शक्तियों की पारस्परिक अंत:क्रिया से ही सामाजिक ढाँचे का निर्माण होता है जिसे मैनहिम सामाजिक संरचना कहता है।

जिंसबर्ग (Ginsberg) के अनुसार-“सामाजिक संरचना सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूपों, अर्थात् समितियों, समूह तथा संस्थाओं के प्रकार एवं इनकी सम्पूर्ण जटिलता, जिससे कि समाज का निर्माण होता है, से संबंधित है।” जिंसबर्ग ने मैनहिम के विपरीत सामाजिक संरचना की परिभाषा में इसकी निर्णायक इकाईयों को आधार माना है। सामाजिक संरचना समितियों, समूहों तथा संस्थाओं के सुव्यवस्थित योग को कहते हैं। यह एक जटिल संकुल है।

![]()

एस०एफ० नैडल (S.F Nadel) के अनुसार-“सामाजिक संरचना शब्द की चर्चा हरबर्ट स्पेंसर व दुर्णीम की रचनाओं में मिलती है। साथ ही आधुनिक साहित्य में भी इसकी चर्चा को नहीं छोड़ा गया है। किंतु इसका प्रयोग विस्तृत अर्थ में किया गया है जिससे समाज को निर्मित करने वाली किसी एक अथवा समस्त विशेषताओं का बोध होता है। इस प्रकार यह शब्द किसी व्यवस्था, संगठन संकुल, प्रतिमान या प्रारूप, यहाँ तक कि समग्र समाज का पर्यायवाची हो जाता है। नैडल ने सामाजिक संरचना को अनेक अंगों की एक क्रमबद्धता कहा है। यह संरचना तुलनात्मक रूप से तो स्थिर होती है परंतु इसका निर्माण करने वाले अंग स्वयं परिवर्तित होते रहते हैं। यद्यपि यह एक विरोधाभास प्रतीत होता है फिर भी इस परिभाषा को काफी मान्यता प्राप्त है। वास्तव में नैडल के अनुसार सामाजिक संरचना कुछ विशिष्ट प्रकार के सामाजिक प्रतिमानों अथवा सामाजिक संबंधों की एक क्रमबद्धता है जिसमें बहुत ही कम परिवर्तन होने की संभावना होती है।

मैकाइवर एवं पेज (Maclver and Page) के अनुसार-“समूह निर्माण के विभिन्न स्वरूप संयुक्त रूप से सामाजिक संरचना के जटिल प्रतिमान की रचना करते हैं। सामाजिक संरचना के विश्लेषण में सामाजिक श्रेणियों की विभिन्न मनोवृत्तियों तथा रुचियों के कार्य प्रदर्शित होते हैं। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार सामाजिक समूहों के निर्माण के विभिन्न तरीकों के सम्मिलित रूप को सामाजिक संगठन कहा गया है और यही संगठन सामाजिक संरचना का आधार माना जाता है। इन्होंने इसे एक अमूर्त अवधारणा माना है। जिस प्रकार हम समाज को नहीं देख सकते हैं, उसी प्रकार हम इसकी संरचना को भी नहीं देख सकते हैं। संपूर्ण संरचना एक अखंड व्यवस्था न होकर विभिन्न अंगों से निर्मित होने वाली व्यवस्था है।

हैरी एम० जॉनसन (Harry M. Johnson) के अनुसार-“किसी भी वस्तु की संरचना उसके अंगों में पाए जाने वाले अपेक्षाकृत स्थायी अंत:संबंधों को कहते हैं।’

जॉनसन के अनुसार भी सामाजिक संरचना अखंड व्यवस्था नहीं है अपितु इसका निर्माण विभिन्न अंगों से मिलकर होता है। इसके निर्णायक अंग परस्पर क्रमबद्ध रूप से संबद्ध होते हैं और इसी कारण संरचना में अपेक्षाकृत स्थायित्व पाया जाता है। सामाजिक संरचना के अंग भी अधिक परिवर्तनशील नहीं होते हैं। अत: सामाजिक संरचना यद्यपि परिवर्तनशील प्रकृति की हो सकती है परंतु फिर भी यह एक अपेक्षाकृत स्थिर अवधारणा है जो विभिन्न अंगों से मिलकर निर्मित होती है।

उपर्युक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक संरचना से अभिप्राय किसी इकाई के अंगों की क्रमबद्धता है। समाज में व्यक्ति आपसी संबंधों में बँधकर उपसमूहों का निर्माण करते हैं तथा विभिन्न उपसमूह आपस में बाँधकर समूहों का निर्माण करते हैं।

सामाजिक संरचना के प्रमुख तत्त्व

सामाजिक संरचना के प्रमुख तत्त्व निम्नलिखित हैं-

- सामाजिक आदर्श–बिना आदर्शों के हम सामाजिक संरचना की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इन्हीं से व्यक्तियों का व्यवहार निर्देशित होता है।

- सामाजिक स्थिति इसे सामाजिक संरचना की लघुतम इकाई कहा गया है। यह समूह द्वारा व्यक्ति को दिया गया पद है।

- सामाजिक भूमिका—यह स्थिति का गत्यात्मक पहलू है जिससे व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले आचरण का पता चलता है।

सामाजिक संरचना की प्रमुख विशेषताएँ

विभिन्न परिभाषाओं से सामाजिक संरचना की निम्नलिखित विशेषताएँ स्पष्ट होती हैं-

- अर्भूत अवधारणा–सामाजिक संरचना कोई वस्तु या व्यक्तियों का संगठन नहीं है। यह तो केवल मात्र प्रतिमानों, संस्थाओं, नियमों, कार्यप्रणालियों व पारस्परिक संबंधों की एक क्रमबद्धता है। अतः यह एक अर्मूत धारणा है।

- समाज के बाह्य ढाँचे का बोध-सामाजिक संरचना से समाज के बाह्य स्वरूप मात्र का बोध होता है। यह इकाइयों की क्रमबद्धती संबंधित है, न कि इसके कार्यों से। जिस प्रकार शरीर की संरचना से तात्पर्य उसके अंगों की क्रमबद्धता से है उनके क्रियाकलापों से नहीं, उसकी प्रकार सामाजिक संरचना का संबंध इसकी इकाइयों की क्रमबद्धता से है।

- स्थिर धारणा–सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत एक स्थिर धारणा है क्योंकि इसकी निर्माणक इकाइयाँ अपेक्षाकृत स्थिर होती हैं और उनमें परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है। जॉनसन जैसे विद्वान् इसे परिवर्तनशील प्रकृति का मानते हुए भी इसे एक स्थिर अवधारणा कहते हैं।

- प्रत्येक समाज की संरचना में भिन्नता–सभी समाजों की सामाजिक संरचना एक जैसी नहीं होती है अपितु प्रत्येक समाज की अपनी एक विशिष्ट संरचना होती है। इसीलिए समाजों की संस्थाओं व रीति-रिवाजों में भी अंतर होता है।

- सामाजिक व्यवस्था का आधार स्तंभ-सामाजिक संरचना को सामाजिक व्यवस्था का मूलाधार माना जाता है। जब संरचना की इकाइयाँ अपनी भूमिका ठीक प्रकार से निभाती हैं तो सामाजिक व्यवस्था में स्थायित्व बना रहता है। जैसे ही इकाइयाँ अपनी स्थिति के अनुकूल भूमिका निभाता बंद कर देती हैं तो सामाजिक व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाती है। सामाजिक संरचना इस प्रकार सामाजिक संगठन को सुदृढ़ भी बनाती है।

- अनेक उपसंरचनाएँ-सामाजिक संरचना कोई अखंड व्यवस्था न होकर अनेक उपसंरचनाओं द्वारा निर्मित होती है। विभिन्न उपसंरचनाएँ मिलकर सम्पूर्ण सामाजिक संरचना का निर्माण करती हैं। इसकी उपसंरचनाओं अथवा अंगों की स्वयं में भी एक विशिष्ट संरचना हो सकती है।

- विभिन्न अंगों को योग-संरचना के विभिन्न अंग होते हैं जिनमें सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक प्रतिमानों, सामाजिक स्थितियों व भूमिकाओं इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। सामाजिक संरचना के विभिन्न अंग निश्चित ढंग से व्यवस्थित रहते हैं और एक-दूसरे से संबंधित होते हैं।

निष्कर्ष–सामाजिक संरचना की विभिन्न परिभाषाओं तथा इसकी प्रमुख विशेषताओं से यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि यह समाज के विभिन्न अंगों की व्यवस्थित क्रमबद्धता है जो किसी समाज में समय विशेष में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, प्रस्थितियों, भूमिकाओं उपकरणों तथा सामाजिक प्रतिमानों के एक निश्चित ढंग से संबद्ध हो जाने के फलस्वरूप विकसित होती है।

प्रश्न 2.

सामाजिक प्रक्रिया किसे कहते हैं? सामाजिक प्रक्रियाएँ कौन-सी हैं

या

सामाजिक प्रक्रिया को परिभाषित कीजिए तथा इसका वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए।

उत्तर

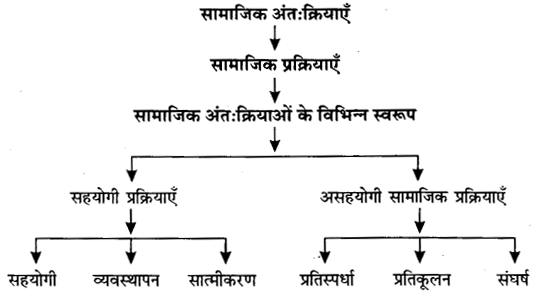

जब समूह, समुदाय या समाज के सदस्य परस्पर व्यवहार करते हैं तो उनमें निश्चित व अर्थपूर्ण अंत:क्रियाएँ विकसित होती हैं। समूह के सदस्यों में पायी जाने वाली अंत:क्रियाएँ सहयोग के रूपमें हो सकती हैं अथवा संघर्ष के रूप में भी हो सकती हैं। उनमें प्रतियोगिता हो सकती है और समायोजन तथा व्यवस्थापन भी हो सकता है। सामाजिक अंत:क्रिया के इन विभिन्न स्वरूपों को ही सामाजिक प्रक्रिया कहा जाता है। सामाजिक प्रक्रियाएँ सामाजिक संबंधों के अध्ययन की जानकारी प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती हैं तथा विभिन्न प्रकार के संबंधों को बताती हैं। सामाजिक प्रक्रिया के लिए सामाजिक संबंधों का होना जरूरी है। वास्तव में, सामाजिक संबंध परिवर्तनशील होते हैं परन्तु फिर भी इनमें निरंतरता पायी जाती है। इसीलिए सामाजिक संबंध, परिवर्तनशीलता तथा निरंतरता; सामाजिक प्रक्रिया का निर्माण करने वाले तीन तत्त्व माने जाते हैं।

सामाजिक प्रक्रिया का अर्थ एवं परिभाषाएँ

प्रमुख विद्वानों ने सामाजिक प्रक्रिया को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया है-

- फेयरचाइल्ड (Fairchild) ने समाजशास्त्र के शब्दकोश में सामाजिक प्रक्रिया की परिभाषा इन शब्दों में दी है-“कोई भी सामाजिक परिवर्तन या अंत:क्रिया जिसमें अवलोकनकर्ता एक सतत (निरत) गुण या दिशा देखता हो, जिसे एकवर्गीय नाम दिया जा सके, सामाजिक परिवर्तन या अंत:क्रिया का एक वर्ग जिसमें सामान्य रूप से सामान्य आदर्श देखा जा सके व नामांकित किया जा सके। उदाहरण के लिए अनुकरण, परसंस्कृतिग्रहण, संघर्ष सामाजिक नियंत्रण संस्तरण।”

- मैकाइवर एवं पेज (Maclver and Page) के अनुसार-“एक प्रक्रिया से तात्पर्य परिस्थिति में पहले से विद्यमान शक्तियों के कार्यरत होने से एक निश्चित तरीके से होने वाले निरंतर परिवर्तन से है।”

- लंडबर्ग एवं सहयोगियों (Lundberg and Others) के अनुसार--“प्रक्रिया से तात्पर्य एक अपेक्षाकृत विशिष्ट और पूर्वानुमानित परिणाम की ओर से जाने वाली संबंधित घटनाओं के क्रम से है।”

- गिलिन एवं गिलिन (Gillin and Gillin) के अनुसार–“सामाजिक प्रक्रिया से हमारी अभिप्राय अंत:क्रिया के उन तरीकों से है जिनका हम, जब व्यक्ति और समूह मिलते हैं और संबंधों की व्यवस्था स्थापित करते हैं या जब जीवन के पूर्व प्रचलित तरीकों में परिवर्तन के कारण अव्यवस्था उत्पन्न होती है, अवलोकन कर सकते हैं।”

- वान वीज (Von Wiese) के शब्दों में-“सामाजिक प्रक्रिया किसी भी सामाजिक संबंध का परिवर्तनशील पहलू है।”

उपर्युक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि जब हम सामाजिक प्रक्रिया की बात करते हैं तो हम उस तरीके की बात करते हैं जिससे समूह के सदस्यों के संबंध में निश्चित तथा विशिष्ट लक्षण प्राप्त कर लेते हैं। प्रक्रिया के अध्ययन में हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन की श्रृंखला देखते हैं। सामाजिक प्रक्रियाएँ उन्नति लाने वाली या पतन को प्रोत्साहन देने वाली, प्रगति या अवनति लाने वाली अथवा एकीकरण या विघटन की ओर ले जाने वाली होती हैं।

सामाजिक प्रक्रिया की विशेषताएँ

सामाजिक प्रक्रिया के अर्थ तथा विभिन्न विद्वानों के विचारों से इसकी जो प्रमुख विशेषताएँ स्पष्ट होती हैं वे निम्नलिखित हैं-

- घटनाओं से संबंधित सामाजिक प्रक्रियाओं का संबंध सामाजिक घटनाओं या सामाजिक संबंधों से है। बिना सामाजिक घटनाओं या सामाजिक संबंधों के हम सामाजिक प्रक्रिया की , कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।

- निश्चित क्रम-सामाजिक प्रक्रिया केवल सामाजिक घटनाओं से ही संबंधित नहीं होती अपितु सामाजिक प्रक्रिया के लिए घटनाओं का एक निश्चित क्रम का होना भी जरूरी है। किसी एक घटना को सामाजिक प्रक्रिया नहीं कहा जा सकता।

- पुनरावृत्ति-सामाजिक घटनाओं तथा सामाजिक संबंधों के क्रम में पुनरावृत्ति होती रहती है। अर्थात् इनमें क्रिया-प्रतिक्रिया होती रहती है। पुनरावृत्ति के बिना किसी घटना को सामाजिक प्रक्रिया नहीं कहा जा सकता।

- पारस्परिक संबद्धता–सामाजिक प्रक्रिया के लिए घटनाओं अथवा संबंधों का परस्पर संबद्ध होना भी जरूरी है। उनकी प्रकृति तथा क्षेत्र अलग-अलग होते हैं परन्तु उनका परस्पर संबद्ध होना सामाजिक प्रक्रिया के लिए जरूरी है।

- निरंतरता-सामाजिक प्रक्रिया के लिए घटनाओं तथा संबंधों में निरंतरता होना भी आवश्यक है। अगर इसमें पुनरावृत्ति होती है परंतु निरंतरता नहीं पायी जाती तो इसे सामाजिक प्रक्रिया नहीं कहा जाएगा।

- विशिष्ट परिणाम-सामाजिक प्रक्रियाएँ मानवीय अंत:क्रियाओं का अवश्यम्भावी परिण्षम होती हैं। इनके कुछ-न-कुछ परिणाम अवश्य होते हैं चाहे वे संगठन के लिए उपयोगी हों अथवा नहीं।

- अनेक रूप-सामाजिक प्रक्रियाओं के अनेक रूप होते हैं। जिन प्रक्रियाओं द्वारा समाज में सहयोग व संगठन बना रहता है उन्हें सहयोगी प्रक्रियाएँ कहते हैं और जिनके द्वारा पृथक्करण की प्रवृत्ति विकसित होती है, उन्हें असहयोगी प्रक्रियाएँ कहा जाता है।

- अन्योन्याश्रितता–सामाजिक प्रक्रियाओं की एक अन्य विशेषता अन्योन्याश्रितता है। इसका अभिप्राय यह है कि अभी प्रक्रियाएँ परस्पर अंत:संबंधित और एक दूसरे पर निर्भर होती हैं।

- संरचना और कार्यों से संबंधित सामाजिक प्रक्रियाएँ सामाजिक संरचना और कार्यों से सबंधित होती हैं क्योंकि इनका प्रत्यक्ष प्रभाव सामाजिक संरचना तथा इसका निर्माण करने वाली इकाइयों के कार्यों पर पड़ता है।

सामाजिक प्रक्रियाओं के प्रकार

सामाजिक प्रक्रियाओं का कोई रूप नहीं है अपितु ये अनेक प्रकार की होती हैं। इनके परिणामों के आधार पर समाजशास्त्रियों ने इन्हें दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया है–

(अ) सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएँ तथा

(ब) असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएँ।

सहयोगी प्रक्रियाओं को सहभागी प्रक्रियाएँ, संगठनात्मक प्रक्रियाएँ या एकीकरण लाने वाली प्रक्रियाएँ भी कहा जाता है क्योंकि इसका लक्ष्य सहयोग में वृद्धि करना है। सहयोग, व्यवस्थापन तथा सात्मीकरण इसके प्रमुख उदाहरण हैं। असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाओं को असहगामी, विघटनकारी या पृथक्करण करने वाली सामाजिक प्रक्रियाएँ भी कहते हैं। प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलन तथा संघर्ष इसके उदाहरण हैं। सामाजिक प्रक्रियाओं के प्रमुख प्रकारों को निम्नांकित चार्ट द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है-

सहयोगी व्यवस्थापन सात्मीकरण प्रतिस्पर्धा प्रतिकूलन संघर्ष सहयोग (Co-operation) वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अथवा समूह अपने संयुक्त प्रयत्नों को अधिक या कम संगठित रूप से, सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठित करते हैं। यह सामान्य उद्देश्य के लिए मिलकर कार्य करना है। समाज का विशाल भवन सहयोग की मजबूत नींव पर खड़ा है। सहयोगी या सहगामी सामाजिक प्रक्रियाओं में सहयोग सर्वोपरि व अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है। सहयोग के बिना न तो पीढ़ियों का समाजीकरण ही ठीक प्रकार से हो सकता है और न ही व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास। जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रत्येक व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से किसी-न-किसी रूप में सहयोग की आवश्यकता पड़ती हैं। सहयोग द्वारा ही सामाजिक संगठन सुदृढ़ होता है।

फेयरचाइल्ड (Fairchild) ने समाजशास्त्रीय शब्दकोश में सहयोग की परिभाषा इन शब्दों में दी है, “सामाजिक अंत:क्रिया का कोई भी वह स्वरूप; जिसमें व्यक्ति या समूह अपनी क्रियाओं को संयुक्त कर लेते हैं या पारस्परिक सहायता से, कम या अधिक रूप में संगठित, तरीके से किसी सामान्य उद्देश्य या लक्ष्य या प्राप्ति के लिए साथ-साथ कार्य करते हैं; सहयोग कहलाता है।”

व्यवस्थापन (Accommodation) भी सामाजिक अंत:क्रिया का एक स्वरूप तथा सहयोगी प्रक्रिया का एक प्रमुख प्रकार है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें प्रतियोगी व्यक्ति या संघर्षरत समूह हितों में विरोध व संघर्ष से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए अपने संबंधों को एक-दूसरे से समायोजित कर लेते हैं। यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो प्रत्येक देश तथा संस्कृति में पायी जाती है। यह सात्मीकरण (Assimilation) की ओर पहला कदम है क्योंकि इसमें एक संस्कृति दूसरी को आत्मसात् करने की अपेक्षा उससे अनुकूलन कर लेती है। अनुकूलन और समायोजन की इस प्रक्रिया को ही व्यवस्थापन कहा जाता है।

व्यवस्थापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपने पर्यावरण से सामंजस्य की भावना उत्पन्न कर लेता है। इसके द्वारा और समुह सहयोगी एकता की स्थापना के लिए विरोधपूर्ण प्रक्रियाओं से सामंजस्य कर लेते हैं। यह एक दशा भी है क्योंकि व्यवस्थापन संबंधों की वह स्वीकृति या मान्यता है जिसके द्वारा समूह में व्यक्ति की स्थिति अथवा सम्पूर्ण सामाजिक संगठन में समूह की स्थिति को परिभाषित किया जाता है। मैकाइवर एवं पेज (Maclver and Page) के अनुसार, “व्यवस्थापन से अभिप्राय विशेष रूप से उस प्रक्रिया से है जिससे मनुष्य अपने पर्यावरण से सामंजस्य की भावना उत्पन्न कर लेता है।’

सात्मीकरण या आत्मसात् (Assimilation) एक सहयोगी प्रक्रिया है तथा वह सामाजिक संपर्को का अंतिम प्रतिफल है। इस प्रक्रिया द्वारा व्यक्तियों या समूहों में पारस्परिक मतभेद दूर होते हैं तथा उनके दृष्टिकोणों में समानता विकसित होती है। वास्तव में, इस प्रक्रिया द्वारा दो समूह या संस्कृतियाँ एक-दूसरे में इस प्रकार घुल-मिल जाती हैं कि उनमें किसी प्रकार का अंतर ही नहीं रहता। इसीलिए सात्मीकरण को दृष्टिकोण और मूल्यों का संपूर्ण मिश्रण तथा सामाजिक संपर्को का अंतिम प्रतिफल कहा गया है। यह प्रक्रिया व्यवस्थापन से अगला चरण है क्योंकि इससे अस्थायी समझौता न होकर दो समूह या संस्कृतियाँ पूरी तरह से एक-दूसरे में घुल-मिल जाती हैं।

जब दो व्यक्ति, समूह या संस्कृतियाँ एक-दूसरे के व्यवहार और आदर्शों को स्वीकार कर लेते हैं तथा एक-दूसरे से इस प्रकार घुल-मिल जाते हैं कि उनमें कोई अंतर ही न रहे तो उसे हम सात्मीकरण कहते हैं। यह दो भिन्न समूहों या संस्कृतियों के दृष्टिकोणों एवं मूल्यों का संपूर्ण सम्मिश्रण है।

![]()

ऑगबर्न एवं निमकॉफ (Ogburn and Nimkoff) के अनुसार, “सात्मीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा असमान व्यक्ति या समूह समान हो जाते हैं अर्थात् वे अपने स्वार्थों और दृष्टिकोणों में समान हो जाते हैं। ऑगर्बन एवं निमकॉफ की इस परिभाषा से यह स्पष्ट हो जाता है कि सात्मीकरण भावनाओं, उद्देश्यों, मूल्यों व दृष्टिकोणों में समानता लाने की प्रक्रिया है। इसके परिणामस्वरूप दो भिन्न समूह एक समान हो जाते हैं। इनके अनुसार यह संस्कृतियों या उनको धारण करने वाले व्यक्तियों का एक समान इकाई के रूप में घुल-मिल जाना हैं। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न संस्कृतियाँ एक हो जाती हैं।

प्रतिस्पर्धा (Competition) असहयोगी प्रक्रिया है। यह निर्मित वस्तुओं के उपयोग या अधिकार के लिए किया जाने वाला संघर्ष है। किसी ऐसी वस्तु को प्राप्त करने की होड़, जो इतनी अपर्याप्त मात्रा में है जिससे माँग की पूर्ति नहीं हो सकती है, प्रतिस्पर्धा कहलाती है। यह अवैयक्तिक, अचेतन और निरंतर होने वाला संघर्ष है।

प्रतिकूलन या विरोध (Contravention) भी असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है जो प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के बीच की स्थिति है। इसके द्वारा व्यक्ति विरोधी वातावरण में दुविधा की स्थिति में पड़ जाता है। और इससे वह मानसिक तनाव से ग्रस्त हो जाता है।

संघर्ष (Conflict) एक अंसहयोगी प्रक्रिया है जिससे दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह एक-दूसरे के उद्देश्यों को क्षति पहुँचाते हैं, एक-दूसरे के हितों की संतुष्टि पर रोक लगाना चाहते है, भले हो इसके लिए उन्हें दूसरों को चोट पहुँचानी पड़े या नष्ट करना पड़े। यह एक प्रकार से दूसरों का, दूसरों की इच्छा का जानबूझकर विरोध करना, रोकना तथा उसे (उन्हें) बलपूर्वक रोकने का प्रयास है। सहयोग की तरह संघर्ष भी सामाजिक जीवन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। सहयोग के बिना संघर्ष तथा संघर्ष के बिना सहयोग की कल्पना केवले सैद्धांतिक रूप में ही की जा सकती है। यह एक ऐसी असहयोगी प्रक्रिया है जिसमें प्रतिद्वंद्वी समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हिंसा तक का सहारा लेते हैं। वास्तव में यह दूसरों को उनकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक रोकने का प्रयास है। फेयरचाइल्ड (Fairchild) ने समाजशास्त्रीय शब्दकोश में संघर्ष की परिभाषा इन शब्दों में दी है, “संघर्ष एक प्रक्रिया या परिस्थिति है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह एक-दूसरे के उद्देश्यों को क्षति पहुँचाते हैं, एक-दूसरे के हितों की संतुष्टि पर रोक लगाना चाहते हैं, भले ही इसके लिए दूसरों को चोट पहुँचानी पड़े या नष्ट करना पड़े।”

निष्कर्ष-उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक प्रक्रिया का अर्थ सामाजिक अंत:क्रिया का वह स्वरूप है जो विशिष्ट होता है तथा जिसमें निरंतरता पायी जाती है। प्रक्रियाएँ सहयोगी व असहयोगी दोनों प्रकार की होती हैं।

प्रश्न 3.

सहयोग किसे कहते हैं इसके प्रमुख प्रकार बताइए।

या

सहयोग को परिभाषित कीजिए तथा समाज में इसका महत्त्व समझाइए।

उत्तर

सहयोग को समाज की एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया माना जाता है। यद्यपि समाज के लिए सहयोग के साथ-साथ संघर्ष भी महत्त्वपूर्ण होता है, तथापि समाज के अस्तित्व के लिए सहयोग प्राथमिक है। सहयोग द्वारा ही हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तथा यह परिवार से लेकर अन्तर्राष्ट्रीय जीवन तक देखा जा सकता है। आज के जटिल समाजों में बढ़ती हुई प्रतियोगिता व संघर्ष के कारण सहयोग का महत्त्व और भी अधिक हो गया। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग के बिना हम आधुनिक समाजों में सामाजिक जीवन की कल्पना तक नहीं कर सकते हैं।

सहयोग का अर्थ एवं परिभाषाएँ

सहयोग के सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संयुक्त रूप से प्रयास करते हैं। समाज का विशाल सहयोग की मजबूत नींव पर ही खड़ा होता है। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति सहयोग के बिना संभव नहीं है। सहयोग को प्रमुख विद्वानों ने निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया है-

फेयरचाइल्ड (Fairchild) ने समाजशास्त्रीय शब्दकोश में सहयोग की परिभाषा इन शब्दों में दी है-“सामाजिक अंतःक्रिया का कोई भी वह स्वरूप; जिसमें व्यक्ति या समूह अपनी क्रियाओं को संयुक्त कर लेते हैं या पारस्परिक सहायता से, कम या अधिक रूप में संगठित तरीके से किसी सामान्य उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साथ-साथ कार्य करते हैं; सहयोग कहलाता है।”

सदरलैंड एवं वुडवर्ड (Sutherland and woodward) के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों या समूहों द्वारा किसी सामान्य उद्देश्य के लिए परस्पर मिलकर कार्य करना सहयोग है।

ग्रीन (Green) के अनुसार-“दो या दो से अधिक व्यक्तियों के किसी कार्य को करने या किसी उद्देश्य, जो कि समान रूप से इच्छित होता है, तक पहुँचने के निरंतर और सामान्य प्रयत्न को सहयोग कहते हैं। सहयोग हमेशा एक सामूहिक कार्य होता है।”

फियर (Fichter) के अनुसार-“सहयोग एक सामाजिक प्रकिया का वह स्वरूप है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह एक सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संयुक्त रूप से कार्य करते हैं।”

लुडबर्ग एवं सहयोगियों (Lundberg and Others) के अनुसार–-‘सहयोग से तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों या समूह को लक्ष्य-प्राप्ति के लिए इस प्रकार साथ-साथ कार्य करना कि एक व्यक्ति या समूहों द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति दूसरे व्यक्ति या समूह की भी लक्ष्य प्राप्ति में सहायक हो।”

अकोलकर (Akolkar) के अनुसार-‘सहयोगी व्यवहार का सारतत्त्व यह है कि संबंधित व्यक्तियों या समूह को एक सामान्य लक्ष्य होता है और अपने व्यवहार का अनुकूलन एक-दूसरे के साथ इस भाँति करते हैं कि लक्ष्य की प्राप्ति हो सके।

उपर्युक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि सहयोग सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों को मिलजुलकर कार्य करना है। यह सामाजिक अंतःक्रिया का एक प्रमुख स्वरूप है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति एक सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साथ-साथ कार्य करते हैं।

सहयोग की प्रमुख विशेषताएँ

सहयोग के बारे में विभिन्न विद्वानों के विचारों से इसकी निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएँ स्पष्ट होती हैं-

- सहयोग एक प्रमुख सहयोगी प्रक्रिया है।।

- यह एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है जो कि संघर्ष से विपरीत है।

- सहयोग द्वारा व्यक्ति या समूह सामान्य लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।

- सहयोग में सदस्यों के कार्यों का संयुक्तीकरण होता है।

- सहयोग में सदस्य एक-दूसरे की सहायता करते हैं।

- सहयोग में सदस्यों में हम की भावना पायी जाती है।

- सहयोग में मिलकर काम करने की भावना पायी जाती है।

- सहयोग में सदस्य संगठित रूप से सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं।

- सहयोग एक सामूहिक प्रयास है।

- सहयोग करने वाले एक-दूसरे के प्रति जागरूक होते हैं।

![]()

किंबल यंग (Kimball Young) ने सहयोग के तीन प्रमुख पहलू बताए हैं-

- सदस्यों में सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति की इच्छा,

- प्राप्त लक्ष्यों या उद्देश्यों का समान अनुपात में विभाजन, तथा

- सदस्यों में महत्त्वपूर्ण आवश्यकताओं एवं कामनाओं में समानता, सहानुभूति तथा मित्रता का पाया जाना।

सहयोग के विभिन्न स्वरूप

सहयोग एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जो कि सार्वभौमिक है क्योंकि कोई भी समाज सहयोग के बिना अपना अस्तित्व नहीं बनाए रख सकता। सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों में सहयोग पाया जाता है। इसे प्रमुख विद्वानों द्वारा निम्नांकित रूपों में वर्गीकृत किया गया है–

(अ) मैकाइवर एवं पेज (Maclver and Page) द्वारा वर्गीकरण

मैकाइवर एवं पेज ने सहयोग को निम्नलिखित दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजन किया है-