UP Board Solutions for Class 9 Science Chapter 13 Why Do we Fall Ill (हम बिमार क्यों होते हैं।)

These Solutions are part of UP Board Solutions for Class 9 Science. Here we have given UP Board Solutions for Class 9 Science Chapter 13 Why Do we Fall Ill (हम बिमार क्यों होते हैं।).

पाठ्य – पुस्तक के प्रश्नोत्तर

पाठगत प्रश्न (पृष्ठ संख्या – 200)

प्रश्न 1.

अच्छे स्वास्थ्य की दो आवश्यक स्थितियाँ बताइए।

उत्तर-

(i) व्यक्ति को रोग रहित होना चाहिए (UPBoardSolutions.com) तभी व्यक्ति स्वस्थ कहा जा सकता है।

(ii) व्यक्ति को मानसिक तनाव तथा सामाजिक समस्याओं से मुक्त होना चाहिए क्योंकि शारीरिक, मानसिक व सामाजिक दृष्टि से फिट व्यक्ति ही स्वस्थ कहलाता है।

प्रश्न 2.

रोगमुक्ति की कोई दो आवश्यक परिस्थितियाँ बताइए।

उत्तर-

(i) रोग मुक्त होने के लिए व्यक्तिगत तथा सामुदायिक सफाई तथा अच्छा वातावरण आवश्यक है।

(ii) पर्याप्त तथा संतुलित भोजन भी शरीर को रोगमुक्त करने के लिए आवश्यक है।

प्रश्न 3.

क्या उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर एक जैसे हैं अथवा भिन्न क्यों?

उत्तर-

दोनों प्रश्नों का उत्तर अलग-अलग है। क्योंकि स्वास्थ्य से हमारा अर्थ है कि व्यक्ति मानसिक, शारीरिक व सामाजिक दृष्टि से स्वस्थ है जबकि रोग मुक्त होने से (UPBoardSolutions.com) अर्थ है शारीरिक स्वास्थ्य, अतः प्रश्न दोनों अलग-अलग हैं।

पाठगत प्रश्न (पृष्ठ संख्या – 203)

प्रश्न 1.

ऐसे तीन कारण लिखिए, जिससे आप सोचते हैं कि आप बीमार हैं तथा चिकित्सक के पास जाना चाहते हैं। यदि इनमें से एक भी लक्षण हो तो क्या आप फिर भी चिकित्सक के पास जाना चाहेंगे? क्यों अथवा क्यों नहीं?

उत्तर-

- यदि आप बीमार हैं तो आपको रोग का कोई चिह्न दिखाई देगा।

- यदि आप बीमार हैं तो रोग का कोई लक्षण दिखाई देगा जैसे दस्त होना, सिरदर्द आदि।

- यदि आप बीमार हैं तो शरीर का कोई अंग सही कार्य नहीं कर रहा होगा। रोग का चिह्न/लक्षण दिखाई देने पर डॉक्टर के पास जाना चाहिए।

प्रश्न 2.

निम्नलिखित में से किसके लम्बे समय तक रहने के कारण आप समझते हैं कि आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा तथा क्यों?

(a) यदि आप पीलिया रोग से ग्रस्त हैं।

(b) यदि आपके शरीर पर जू (lice) हैं।

(c) यदि आप मुँहासों से ग्रस्त हैं।

उत्तर-

यदि हम पीलिया से ग्रस्त हैं और यह बीमारी लम्बे समय तक रहती है तो यह हमारे शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। पीलिया यकृत का रोग है। पीलिया के कारण (UPBoardSolutions.com) इसके उत्तेजन से पाचन क्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यदि यह रोग लम्बे समय तक रहे तो हमारे शरीर में बहुत अधिक कमजोरी आ जाती है। कार्य करते समय जल्दी थकावट महसूस करते हैं।

पाठगत प्रश्न (पृष्ठ संख्या – 210)

प्रश्न 1.

जब आप बीमार होते हैं तो सुपाच्य तथा पोषणयुक्त भोजन करने का परामर्श क्यों दिया जाता है?

उत्तर-

बीमार होने पर सुपाच्य एवं पोषणयुक्त भोजन द्वारा हमारा स्वास्थ्य सही रहता है। भोजन हमें ऊर्जा देता है। तथा हमारे टूटे-फूटे ऊतकों की मरम्मत करता है।

प्रश्न 2.

संक्रामक रोग फैलने की विभिन्न विधियाँ कौन-कौन सी हैं?

उत्तर-

संक्रमित रोगों के फैलने के माध्यम निम्नलिखित हैं-

1. वायु द्वारा – रोगी के छींकने, खाँसने या थूकते समय हजारों की संख्या में रोगाणु वायु में छोड़ दिये जाते हैं। आस-पास कोई व्यक्ति अगर वहाँ खड़ा होता है तो श्वास के साथ रोगाणु उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। वायु द्वारा सर्दी-जुकाम, निमोनिया, क्षयरोग आदि के रोगाणु फैलते हैं।

2. भोजन और जल द्वारा – जब संक्रामक कारक रोगी के अपशिष्ट के साथ जल में मिल जाता है और कोई व्यक्ति उस संक्रमित जल को पीता है तो रोगाणु उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे-हैजा, अमीबीय पेचिस आदि।

3. लैंगिक सम्पर्क – कुछ रोग जैसे-AIDS अथवा सिफलिस लैंगिक क्रिया अथवा संपर्क के समय एक साथी से दूसरे साथी में स्थानांतरित हो जाते हैं, यद्यपि ये लैंगिक संचारी रोग सामान्य हाथ मिलाने, गले मिलने, खेलकूद, जैसे कुश्ती आदि से नहीं फैलते।

4. जन्तुओं द्वारा – कुछ रोग जन्तुओं जैसे मच्छर, मक्खी आदि द्वारा भी एक व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक फैल जाते हैं। जो जन्तु रोग फैलाते हैं इन्हें वेक्टर (vector) (UPBoardSolutions.com) भी कहते हैं। जैसे मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है।

रेबीज से संक्रमित कुत्ता, बिल्ली अथवा बन्दर के काटने से रेबीज हो सकती है। रेबीज से संक्रमित जन्तु की लार में रेबीज के विषाणु होते हैं। जब ये जन्तु किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटते हैं तो ये विषाणु लार के साथ स्वस्थ मनुष्य के रुधिर में प्रवेश कर जाते हैं।

प्रश्न 3.

संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए आपके विद्यालय में कौन-कौन सी सावधानियाँ आवश्यक हैं?

उत्तर-

संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए हमें अपने विद्यालय में निम्नलिखित सावधानियाँ बरतनी चाहिए-

- विद्यालय में छात्रों के लिए पीने के लिए स्वच्छ तथा जीवाणुरहित पानी की व्यवस्था करना इसके लिए वाटर फिल्टर की व्यवस्था की जा सकती है।

- छात्रों को समय-समय पर व्यक्तिगत स्वच्छता तथा सार्वजनिक स्वच्छता के बारे में अवगत कराना चाहिए।

- छात्रों को सुपाच्य तथा पौष्टिक भोजन करने की सलाह देनी चाहिए।

- क्योंकि मक्खी, मच्छर अनेक रोगों को फैलाते हैं। अतः बच्चों को बाजार से कटे हुए फल, चाट या अन्य वस्तुएँ जिन पर मक्खियाँ बैठती हैं, न खाने की (UPBoardSolutions.com) सलाह देनी चाहिए।

- यदि आवश्यक हो तो छात्रों को हिपेटाइटिस-B का टीका उपलब्ध कराना चाहिए ताकि छात्र पीलिया आदि रोग के प्रति प्रतिरक्षी हो जाएँ।

प्रश्न 4.

प्रतिरक्षीकरण क्या है?

उत्तर-

हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र होता है जो रोगाणुओं से लड़ता है। जैसे ही कोई संक्रामक रोगाणु शरीर के अन्दर प्रवेश करता है तो हमारे शरीर की विशिष्ट कोशिकाएँ सक्रिय हो जाती हैं और यदि ये रोगाणुओं को मार देती है। तो हमें रोग नहीं होता। हम टीकाकरण द्वारा प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत कर सकते हैं। टीकाकरण का सामान्य नियम यह है कि हम शरीर में विशिष्ट संक्रमण प्रविष्ट कराकर प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बना सकते हैं। वह उन रोगाणुओं की नकल रहता है। जो टीके के द्वारा शरीर में पहुँचे हैं। वह वास्तव में रोग उत्पन्न करने (UPBoardSolutions.com) वाले रोगाणुओं को नष्ट करता है अर्थात् उन्हें रोग फैलाने से रोकता है जिससे हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत हो जाता है। आजकल टिटनस, डिफ्थीरिया, कुकर खाँसी, पोलियो आदि के टीके उपलब्ध हैं जो इन रोगों से निवारण का विशिष्ट साधन प्रदान करते हैं।

प्रश्न 5.

आपके पास में स्थित स्वास्थ्य केन्द्र में टीकाकरण के कौन-कौन से कार्यक्रम उपलब्ध हैं? आपके क्षेत्र में कौन-कौन सी स्वास्थ्य-सम्बन्धी मुख्य समस्या है?

उत्तर-

हमारे पास के स्वास्थ्य केन्द्र में टिटनेस, डिफ्थीरिया, कुकर खाँसी, चेचक, क्षयरोग, पोलियो आदि के टीके उपलब्ध हैं। यह बच्चों की संक्रामक रोगों से रक्षा करने के लिए सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम है।

हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य-सम्बन्धी समस्याएँ निम्नलिखित हैं-

- सुरक्षित तथा स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था उचित नहीं है।

- घरेलू अपशिष्ट पदार्थ जैसे कूड़ा-कर्कट आदि के विसर्जन या निपटान की उचित व्यवस्था नहीं है।

- नालियाँ ढकी हुई नहीं हैं और न ही समय (UPBoardSolutions.com) पर उनकी सफाई की उचित व्यवस् है। जगह-जगह पर गड्ढों में गन्दा पानी जमा रहता है जिससे मच्छर एवं सूक्ष्मता जीवों का प्रकोप बढ़ता है। जिससे बीमारी फैलने का भय रहता है।

अभ्यास के प्रश्न (पृष्ठ 211 – 212)

प्रश्न 1.

पिछले एक वर्ष में ध कितनी बार बीमार हुए? बीमारी क्या थीं?

(a) इन बीमारियों को हटाने के लिए आप अपनी दिनचर्या में क्या परिवर्तन करेंगे ?

(b) इन बीमारियों से बचने के लिए आप अपने पास-पड़ोस में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे?

उत्तर-

पिछले एक वर्ष में हम दो आर बीमार हुए। पहली बार गर्मियों में हैजे से पीड़ित हुए तथा दूसरी बार अक्टूबर में मलेरिया से।

(a) हमें हैजे से बचने के लिए अपनी आदतों में निम्नलिखित परिवर्तन करने चाहिए

(i) व्यक्तिगत स्वच्छता तथा घरेलू स्वच्छता का विशेष ध्यान देना चाहिए।

(ii) पीने के लिए उबला हुआ जल तथा पका हुआ भोजन लेना चाहिए।

(iii) खाना खाने से पहले अपने हाथ एवं मुँह को साबुन से धोएँ।

(iv) बर्तनों की साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें।

मलेरिया से बचने के लिए हमें अपनी आदतों में निम्न सुधार करना चाहिए-

(i) खिड़की तथा दरवाजों पर महीन जाली लगाएँ। जिससे मच्छरों का प्रवेश रोका जा सके।

(ii) रात के समय मच्छरदानी लगाकर सोएँ।

(iii) व्यक्तिगत स्वच्छता तथा घरेलू स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें।

(b) (i) हैजे की रोकथाम के लिए अपने पास-पड़ोस में

सफाई (स्वच्छता) का विशेष प्रयास करना चाहिए। व्यक्तियों को कटे हुए तथा बिना ढके हुए फलों को बाजार से लेकर न खाने की सलाह देनी चाहिए। हैजा प्रभावित क्षेत्र में गन्ने आदि

के रस को न पीने की सलाह देनी चाहिए।

(ii) मलेरिया से बचने के लिए आ पड़ोस में ठहरे हुए पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कवा देना चाहिए। ताकि मच्छर के लारवे मर जाएँ। मच्छर के प्रजनन स्थानों को भी नष्ट करवा देना चाहिए। आस-पड़ोस में कीटनाशक दवाओं का छिड़कावे भी करना चाहिए।

प्रश्न 2.

डॉक्टर/नर्स/स्वास्थ्य कर्मचारी अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा रोगियों के सम्पर्क में अधिक रहते हैं। पता करो कि वे अपने आपको बीमार होने से कैसे बचाते हैं?

उत्तर-

डॉक्टर/नर्स या स्वास्थ्य कर्मचारी रोगी की जाँच करते समय या उसको दवाई देते समय अपने नाक तथा मुँह पर कपड़ा बाँधे रखते हैं ताकि रोग के सूक्ष्मजीव उसके अन्दर प्रवेश न कर सके। कुछ विशेष रोगियों जैसे-फेफड़ों के क्षय रोग से पीड़ित रोगी के सम्पर्क में रहने वाले स्वास्थ्य कर्मचारी एक विशेष प्रकार के टीके द्वारा अपने आपको प्रतिरक्षित करते हैं जिससे उनका प्रतिरक्षा-तंत्र मजबूत हो जाता है। ये (UPBoardSolutions.com) लोग रोगी की जाँच करते समय रोग से बचने के लिए हाथों में दस्ताने पहनते हैं, मास्क पहनते हैं, विशेष प्रकार के चश्मे पहनते हैं और X-किरणों से बचने के लिए विशेष प्रकार के कपड़े पहनते हैं। रोगी व्यक्ति की जाँच करने के बाद प्रत्येक बार साबुन या कार्बोलिक सोप द्वारा अपने हाथों को धोते हैं। अन्त में रोगी का इलाज करते समय जो अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित होते हैं उनका सुरक्षित तरीके से निपटान करके अपने आपको बीमारी से बचा सकते हैं।

प्रश्न 3.

अपने पास-पड़ोस में एक सर्वेक्षण कीजिए तथा पता लगाइए कि सामान्यतः कौन-सी तीन बीमारियाँ होती हैं? इन बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए अपने स्थानीय प्रशासन को तीन सुझाव दें।

उत्तर-

हमने अपने आस-पड़ोस के सर्वेक्षण से पाया कि हैजा, पीलिया तथा मलेरिया ये तीन बीमारियाँ सामान्यतः होती हैं। इन बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन को निम्नलिखित तरीके अपनाने चाहिए

- मलेरिया को फैलने से रोकने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाने चाहिए-

- स्थानीय प्रशासन को कूड़े-कर्कट के निपटान की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए ताकि मच्छर प्रजनन न कर सकें।

- ठहरे हुए गंदे पानी पर मिट्टी के तेल का छिड़काव करवा देना चाहिए ताकि मच्छरों के लारवे मर जाएँ।

- कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी करवाना चाहिए ताकि व्यस्क मच्छर मर सकें।

- मच्छरों के प्रकोप को कम करने के लिए धुआँ भी छोड़ना चाहिए।

- पीलिया को फैलने से रोकने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाने चाहिए-

- प्रशासन को क्लोरीनीकृत तथा ओजोन उपचारित जल की सप्लाई करनी चाहिए।

- हिपेटाइटिस-B के टीके मुफ्त उपलब्ध कराने चाहिए।

- रेडियो, टेलिविजन या सामान्य घोषणा द्वारी व्यक्तियों को पीलिया रोग के लक्षणों के बारे में अवगत कराना चाहिए तथा रोगी के वस्त्र, बर्तन, बिछौने आदि के सम्पर्क में रहने वाले व्यक्ति को अपने हाथ अच्छी तरह साबुन से धोने की सलाह देनी चाहिए।

- हैजे को फैलने से रोकने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाने चाहिए-

- हैजे के टीके द्वारा प्रतिरक्षीकरण। इसकी एक खुराक का प्रयोग लगभग छह महीने तक रहती है।

- हैजा प्रभावित क्षेत्र में लोगों को उबले हुए पानी को पीने की तथा पका हुआ भोजन करने की सलाह देनी चाहिए।

- व्यक्तिगत तथा सामाजिक स्वच्छता के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए जो कि हैजे के बचाव के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं।

- हैजा प्रभावित क्षेत्र में रोगियों को जीवन रक्षक घोल (O.R.S.) को अविलम्ब लेने की घोषणा करनी चाहिए।

प्रश्न 4.

एक बच्चा अपनी बीमारी के विषय में नहीं बता पा रहा है। हम कैसे पता करेंगे कि

- बच्चो बीमार है,

- उसे कौन-सी बीमारी है?

उत्तर-

- एक बच्चा जो अपनी बीमारी के बारे में नहीं बता पा रहा हो तो उसकी बीमारी के बहुत-से चिन्ह हमें यह बताने में सहायता करते हैं कि बच्चा बीमार है या नहीं, जैसे-

- बच्चा अधिक तेजी से रो रहा हो।

- बच्ची अच्छी प्रकार से दूध न पी रहा हो।

- बच्चा सुस्त हो तथा वह खेल में रही हो।

- बच्चे को बुखार हुआ हो या उसका शरीर पीला पड़ गया हो।

- बच्चे की साँस ठीक प्रकार से न चल रही हो।

- बच्चे को पतले दस्त लगे हों।

उपर्युक्त लक्षण में से यदि कोई लक्षण बच्चे में हों तो हम कहेंगे कि बच्चा बीमार है।

- बच्चे की बीमारी का पता लगाने के लिए हमें कुछ विशेष चिन्ह तथा लक्षणों को देखेंगे, जैसे

- यदि बच्चा बार-बार दस्त तथा उल्टी कर रहा है। तथा दस्त पतले हैं तो उसे डायरिया होगा।

- यदि बुखार के साथ साँस तेज चल रही हो तो निमोनिया होगा।

- यदि बच्चे की आँखें धंसी हुई हों, पेशियों में ऐंठन हो तथा भार में कमी हो, पानी जैसे पतले दस्त हों तो हैजा हो सकता है।

प्रश्न 5.

निम्नलिखित में किन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति पुनः बीमार हो सकता है? क्यों?

(a) जब वह मलेरिया से ठीक हो रहा है।

(b) वह मलेरिया से ठीक हो चुका है और वह चेचक के रोगी की सेवा कर रहा है।

(c) मलेरिया से ठीक होने के बाद चार दिन उपवास करता है और चेचक के रोगी की सेवा कर रह्म है?

उत्तर-

एक व्यक्ति पुनः बीमार हो सकता है यदि वह मलेरिया से ठीक होने के बाद चार दिन तक उपवास रखता है और चेचक के रोगी की सेवा कर रहा है क्योंकि मलेरिया से ठीक होने के बाद उसे तुरन्त सुपाच्य तथा पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है ताकि मलेरिया से हुई कमजोरी को दूर (UPBoardSolutions.com) किया जा सके। परन्तु चार दिन तक उपवास रखने के कारण उसे आवश्यक ऊर्जा प्राप्त नहीं हो सकती है और उसका प्रतिरक्षा-तंत्र भी मजबूत नहीं होता। अतः चेचक के रोगी की सेवा करते रहने से उसे भी। संक्रमण हो सकता है तथा वह पुनः बीमार हो सकता है।

प्रश्न 6.

निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में आप बीमार हो सकते हैं? क्यों?

(a) जब आपकी परीक्षा का समय है?

(b) जब आप बस तथा रेलगाड़ी में दो दिन तक यात्रा कर चुके हैं?

(c) जब आपका मित्र खसरा से पीड़ित है।

उत्तर-

जब हम अपने मित्र की देखभाल कर रहे हो। जो खसरा से पीड़ित है तो हमें बीमार होने की अधिक संभावना होती है क्योंकि हम संक्रमण करने वाले सूक्ष्म जीवों के संपर्क में रहते हैं। यदि हमारा प्रतिरक्षा-तंत्र सक्रिय नहीं होगा और यह हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीवों को (UPBoardSolutions.com) मारने में सक्षम नहीं है तो हमारे बीमार होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। खसरा एक संक्रामक रोग है जो वायरस के संक्रमण से बीमार आदमी के संपर्क में रहने से अधिक फैलता है।

प्रश्न 7.

यदि आप किसी एक संक्रामक रोग के टीके की खोज कर सकते हो तो आप किसको चुनते हैं?

(a) स्वयं को,

(b) अपने क्षेत्र में फैले एक सामान्य रोग की।

उत्तर-

यदि हम किसी संक्रामक रोग का टीका तैयार करते हैं तो हम इसका प्रयोग अपने क्षेत्र में सामान्य रोगों के निवारण के लिए करेंगे क्योंकि ऐसा करने से हम अपने क्षेत्र (UPBoardSolutions.com) के बहुत-से व्यक्तियों में सामान्य रोगों को फैलने से रोक सकते हैं। यदि हम टीके का प्रयोग केवल स्वयं पर करेंगे तो केवल हम अपने आप को ही रोगों से बचा सकते हैं।

अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

स्वास्थ्य की परिभाषा दीजिए।

उत्तर-

स्वास्थ्य व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक जीवन की एक समग्र समन्वयित अवस्था है।

प्रश्न 2.

किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य किन कारकों पर निर्भर करता है?

उत्तर-

किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसके भौतिक पर्यावरण तथा आर्थिक अवस्था पर निर्भर करता है।

प्रश्न 3.

रोग के लक्षण से आप क्या समझते हैं?

उत्तर-

किसी अंग या तंत्र की संरचना या क्रिया में परिवर्तन परिलक्षित होना रोग का लक्षण कहलाता है।

प्रश्न 4.

दो असंक्रामक रोगों के नाम लिखिए।

उत्तर-

(i) कैंसर,

(ii) हृदय रोग।

प्रश्न 5.

लैंगिक संपर्क से होने वाले दो रोगों के नाम लिखिए।

उत्तर-

(i) सिफिलिस,

(ii) एड्स (AIDS)।

प्रश्न 6.

प्रोटोजोआ से होने वाले दो रोगों के नाम लिखिए।

उत्तर-

मलेरिया, अमीबी पेचिश।

प्रश्न 7.

मलेरिया के रोगाणु का नाम लिखो।

उत्तर-

प्लाज्मोडियम वाइवैक्स या मलेरिया परजीवी।

प्रश्न 8.

मलेरिया परजीवी का वाहक कौन-सा मच्छर है?

उत्तर-

मादा एनोफिलीज।

प्रश्न 9.

AIDS का पूरा नाम क्या है?

उत्तर-

AIDS = Acquired Immuno Deficiency Syndrome. (एक्वायर्ड इमनो डेफिसिंसी सिनड्रोम)।

प्रश्न 10.

तीव्र रोग क्या हैं?

उत्तर-

वे रोग जो कम अवधि के लिए होते हैं, तीव्र रोग कहलाते हैं।

प्रश्न 11.

दीर्घकालिक रोग क्या हैं?

उत्तर-

वे रोग जो लम्बी अवधि के लिए होते हैं, दीर्घकालिक रोग कहलाते हैं।

प्रश्न 12.

रोगों के कोई लक्षण लिखिए।

उत्तर-

दर्द, सिर दर्द, बुखार, वमन (उल्टी आना), चक्कर आना, कमजोरी अनुभव होना।

प्रश्न 13.

एक व्यक्ति का स्वास्थ्य लगातार खराब चल रहा है, वह तीव्र या दीर्घकालिक किस रोग से पीड़ित है?

उत्तर-

व्यक्ति दीर्घकालिक रोग से पीड़ित हैं।

प्रश्न 14.

कोई दो संक्रामक रोग के नाम लिखिए।

उत्तर-

सर्दी-जुकाम, क्षयरोग, AIDS आदि।

प्रश्न 15.

क्या संक्रामक और संचारित रोग एक ही हैं?

उत्तर-

हाँ, क्योंकि संक्रामक रोग ही संचारित होते हैं।

प्रश्न 16.

संक्रामक कारकों के फैलने के क्या साधन हैं?

उत्तर-

संक्रामक कारक वायु, जल, सम्पर्क या लैंगिक सम्पर्क द्वारा फैलते हैं।

प्रश्न 17.

विषाणु (वायरस) से होने वाले रोगों के नाम लिखिए।

उत्तर-

चेचक, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो माइलिटिस, डेंगू, ल्यूकेमिया, रेबीज।

प्रश्न 18.

जीवाणु से उत्पन्न होने वाले चार रोगों के नाम लिखो।

उत्तर-

क्षयरोग (T.B.), कुष्ठ रोग, हैजा, टेटनेस, न्यूमोनिया, भोजन विषाक्तता।

प्रश्न 19.

फीलपाँव किसके कारण होता है?

उत्तर-

फील पाँव कृमि की विभिन्न स्पीशीज द्वारा उत्पन्न होता है।

प्रश्न 20.

दो एंटीबायोटिक के नाम लिखिए।

उत्तर-

दो एंटीबायोटिक-पेनिसिलीन एवं टेट्रासाइक्लीन।

प्रश्न 21.

मलेरिया बुखार के लिए प्रयोग की जाने वाली दवा का नाम लिखिए।

उत्तर-

कुनैन।

प्रश्न 22.

पीलिया के मुख्य लक्षण क्या हैं?

उत्तर-

पीलिया के मुख्य लक्षण हैं, भूख न लगना, मितली एवं उल्टी होना।

प्रश्न 23.

कुत्ते या बंदर के काटने से कौन-सा रोग ले सकता है?

उत्तर-

रैबीज।

प्रश्न 24.

एड्स के रोगाणु का नाम लिखिए।

उत्तर-

एड्स का रोगाणु है HIV।

प्रश्न 25.

शारीरिक अंगों की कुसंक्रिया से उत्पन्न कोई दो रोगों के नाम लिखिए।

उत्तर-

हृदय गति रुक जाना, गुर्दा खराब हो जाना, मोतियाबिन्द।

प्रश्न 26.

हवा द्वारा फैलने वाले दो रोगों के नाम लिखिए।

उत्तर-

खाँसी-जुकाम, निमोनिया।

प्रश्न 27.

जल द्वारा फैलने वाले दो रोगों के नाम लिखिए।

उत्तर-

हैजा, पीलिया।

प्रश्न 28.

यदि कोई व्यक्ति जल्दी-जल्दी थक जाये तथा शरीर का वजन कम हो रहा हो, तो वह संभवतः कौन-सी बीमारी से पीड़ित है?

उत्तर-

क्षयरोग (T.B.)।

प्रश्न 29.

BCG का टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है?

उत्तर-

क्षयरोग।

प्रश्न 30.

DPT का टीका किस-किस रोग के लिए लगाया जाता है?

उत्तर-

DPT का टीका डिफ्थीरिया, कुकर खाँसी एवं टेटनस के लिए लगाया जाता है।

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

क्या टीके व दवायें बाँटकर स्वास्थ्य को बनाये रखा जा सकता है?

उत्तर-

नहीं, टीके व दवाएँ बाँटकर स्वास्थ्य को नहीं बनाए रखा जा सकता, उसके लिए सन्तुलित आहार, व्यक्तिगत एवं सामुदायिक स्वच्छता भी आवश्यक है।

प्रश्न 2.

हमें स्वच्छ कपड़े क्यों पहनने चाहिए?

उत्तर-

कपड़ों में रोग उत्पन्न करने वाले रोगाणु एवं सूक्ष्मजीव चिपक जाते हैं। अगर कपड़े न बदले जाएँ व न धोये जाएँ तो वे लगातार वृद्धि करते रहते हैं। यही कारण है (UPBoardSolutions.com) कि कपड़ों को रोगाणुओं की वृद्धि रोकने के लिए धोया जाता है।

प्रश्न 3.

ट्रिपल वैक्सीन जो D.P.T. के नाम से जाना जाता है, कोई ऐसी दो बीमारियों के नाम बताओ जिनसे इस वैक्सीन द्वारा बचा जा सकता है।

उत्तर-

(i) डिफ्थीरिया,

(ii) टेटनस।

प्रश्न 4.

प्रत्यक्ष सम्पर्क से होने वाले दो मानव रोगों के नाम लिखो।

उत्तर-

चेचक, क्षयरोग, खसरा।

प्रश्न 5.

क्षयरोग या टायफाइड के लक्षण लिखो।

उत्तर-

टायफाइड के लक्षण-

1. लगातार तेज बुखार रहना।

2. हरे दस्त एवं आँख व नाक से पानी बहना।

क्षय रोग के लक्षण-

1. लगातार खाँसी रहना।

2. कफ के साथ रुधिर आना।

प्रश्न 6.

संक्रामक रोग क्या हैं?

उत्तर-

संक्रामक कारकों द्वारा फैलने वाले रोग। संक्रामक रोग कहलाते हैं, क्योंकि संक्रामक कारक पीड़ित व्यक्ति से उसके सम्पर्क में आने वाले अन्य व्यक्ति को संचरित हो सकते हैं।

प्रश्न 7.

शरीर के उस भाग/अंग का नाम लिखिए जिसे HIV एवं मलेरिया का रोगाणु प्रभावित करता है। फैलाने वाले सूक्ष्मजीव का नाम भी लिखिए।

उत्तर-

शरीर में प्रवेश करने के बाद HIV लिम्फ ग्रन्थियों को और मलेरिया फैलाने वाला रोगाणु यकृत एवं रक्त की लाल रुधिर कोशिकाओं (RBCs) को प्रभावित करता है। मलेरिया (UPBoardSolutions.com) फैलाने वाला सूक्ष्मजीव प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है।

प्रश्न 8.

एंटीबायोटिक जीवाणु को कैसे समाप्त करता है?

उत्तर-

जीवाणु अपनी सुरक्षा के लिए एक कोशिका भित्ति बना लेते हैं। एंटीबायोटिक कोशिका भित्ति बनाने वाली प्रक्रिया को बाधित कर देता है और जीवाणु आसानी से मर जाते हैं।

प्रश्न 9.

‘जन स्वास्थ्य कार्यक्रम’ के अन्तर्गत कौन सी बीमारियाँ रोकने का प्रयास किया जाता है?

उत्तर-

डिफ्थीरिया, काली खाँसी, टेटनस, खसरा और पोलियो के उन्मूलन का प्रयास ‘जन-स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जाता है।

प्रश्न 10.

हिपेटाइटिस के होने का कारण लिखिए।

उत्तर-

हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस वायरस के कारण. होता है। अलग-अलग प्रकार के हिपेटाइटिस वायरस अलग-अलग तरह की हिपेटाइटिस फैलाते हैं।

प्रश्न 11.

संक्रामक रोगों के निवारण के लिए कोई दो प्रभावशाली उपाय बताइए।

उत्तर-

संक्रामक रोगों के निवारण को प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक है कि सार्वजनिक स्वच्छता तथा टीकाकरण की सुविधा सभी को उपलब्ध हो।

प्रश्न 12.

AIDS (एड्स) रोग कैसे फैलता है?

उत्तर-

AIDS असुरक्षित यौन सम्बन्धों एवं संक्रमित सुई के उपयोग द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। जब शरीर में AIDS के वायरस प्रवेश कर जाते हैं तो वे तेजी (UPBoardSolutions.com) से प्रतिरक्षण संस्थान को निष्क्रिय करना शुरू कर देते हैं जिससे व्यक्ति कमजोर होता जाता है और अन्त में उसकी मृत्यु हो जाती है।

प्रश्न 13.

जीवन रक्षक घोल या ORS बनाने की विधि लिखिए।

उत्तर-

जीवन रक्षक घोल या ORS बनाने की विधि-एक गिलास उबले पानी में एक चम्मच शक्कर एवं एक चुटकी नमक डालकर अच्छी तरह घोल लीजिए। आपका जीवन रक्षक घोल या ORS बनकर तैयार है।

प्रश्न 14.

संक्रामक रोगों में क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए?

उत्तर-

संक्रामक रोगों में निम्नलिखित सावधानियाँ रखनी चाहिए-

- घर एवं घर के आसपास स्वच्छता रखनी चाहिए।

- अपने शरीर की नियमित सफाई करनी चाहिए।

प्रश्न 15.

अच्छे स्वास्थ्य हेतु तीन मूल बातें क्या हैं?

उत्तर-

अच्छे स्वास्थ्य हेतु निम्नलिखित तीन मूल बातें आवश्यक हैं-

- शरीर के विभिन्न भागों की उचित देखभाल तथा प्रबंध।

- अच्छे तथा संतुलित आहार का लेना।

- उचित जैविक एवं भौतिक वातावरण।

प्रश्न 16.

एंटीबायोटिक क्या हैं? ये कैसे कार्य करते हैं? ये जीवाणुजनित रोगों के नियंत्रण में किस प्रकार प्रभावकारी हैं?

उत्तर-

एंटीबायोटिक वे रासायनिक पदार्थ हैं जो सूक्ष्म जीव (जीवाणु, कवक एवं मोल्ड) के द्वारा उत्पन्न किये जाते हैं और जो जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं या उन्हें मार देते हैं। जैसे- पेनिसिलीन, टेट्रासाइक्लीन, क्लोरएम्फेनीकॉल।

बहुत-से जीवाणु अपनी सुरक्षा के लिए एक कोशिका (UPBoardSolutions.com) भित्ति बना लेते हैं। एंटीबायोटिक कोशिका भित्ति बनाने की प्रक्रिया को रोक देते हैं और जीवाणु मर जाता है। पेनिसिलीन जीवाणु की कई स्पीशीज में कोशिका भित्ति बनाने की प्रक्रिया को रोक देता है और उन सभी स्पीशीज को मारने के लिए प्रभावकारी है।

प्रश्न 17.

संचरणीय तथा असंचरणीय रोगों में अन्तर कीजिए।

उत्तर-

संचरणीय तथा असंचरणीय रोगों में प्रमुख अन्तर निम्नलिखित हैं-

प्रश्न 18.

भारत में उच्च मृत्यु:क्षके दो कारण बताइए।

उत्तर-

भारत में उच्च मृत्यु दर के कारणः (Reasons for High Mortality Rate in India)-

- गरीबी (Poverty) – यह उच्च मृत्यु दर का मुख्य कारण है जिसने लोग बच्चों को संतुलित आहार नहीं दे पाते|

- शिक्षा की कमी – अधिसंख्य लोग अशिक्षित हैं। तथा वे बच्चों की बीमारियाँ, व्यक्तिगत स्वच्छता, संतुलित आहार के महत्त्व के बारे में नहीं जानते।

प्रश्न 19.

निम्नलिखित रोगों के कारक जीव का नाम लिखिए।

मलेरिया, रैबीज, एन्फ्लु एंजा, क्षय रोग।

उत्तर-

प्रश्न 20.

खाने में आयोडीन युक्त नमक का उपयोग क्यों किया जाता है?

उत्तर-

थॉयराइड अंत:स्रावी ग्रंथि से थाइरॉक्सिन स्रावित होता है। थाइरॉक्सिन हार्मोन स्रावण के लिए आयोडीन अनिवार्य तत्त्व है।

शरीर में आयोडीन की कमी से थाइरॉइड ग्रंथि से थाइरॉक्सिन हार्मोन उचित मात्रा में स्रावित नहीं हो पाता।। शरीर की आवश्यकता की पूर्ति हेतु ग्रंथि आकार में बड़ी । हो जाती है, जिससे घेघा (goiter) रोग हो जाता है। आयोडीन प्राकृतिक रूप में हमें जल या समुद्री खाद्य पदार्थों के माध्यम से प्राप्त होता है। शरीर में आयोडीन की पूर्ति हेतु आयोडीनयुक्त नमक का प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 21.

अल्पपोषण एवं कुपोषण के फलस्वरूप प्रदर्शित होने वाले चार लक्षण लिखिए।

उत्तर-

अल्पपोषण एवं कुपोषण के लक्षण-

- व्यक्ति दुबला-पतला दिखाई देता है।

- मांसपेशियों के अभाव में त्वचा झुर्सदार हो जाती है।

- चेहरा पीलापन प्रदर्शित करता है।

- नेत्र थके हुए एवं पलकें भारी-भारी दिखाई देती हैं।

प्रश्न 22.

“जीवाणु को एंटीबायोटिक प्रभावित करते हैं, पर मानव को नहीं।” क्यों?

उत्तर-

एंटीबायोटिक सामान्यतया जीवाणु कोशिका में कोशिका भित्ति बनने की प्रक्रिया को बाधित करते हैं। कोशिका भित्ति रक्षात्मक आवरण है। कोशिका भित्ति ने (UPBoardSolutions.com) बनने के कारण जीवाणु कोशिकाएँ सुगमता से नष्ट हो जाती हैं। मानव कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती। अतः मनुष्य एंटीबायोटिक से प्रभावित नहीं होता।

प्रश्न 23.

एन्टीबैक्टीरियल ओषधि की अपेक्षा ऐन्टीवायरल ओषधि बनाना अधिक कठिन है। क्यों?

उत्तर-

वाइरस की अपनी जैव रासायनिक प्रक्रिया बहुत कम होती है। ये हमारे शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश करके अपने जीवन-प्रक्रम के लिए हमारे कोशिका तंत्र का उपयोग करते हैं। इसका अर्थ है कि ऐसे बहुत कम विशिष्ट वाइरस हैं जिन पर आक्रमण किया जा सके।

प्रश्न 24.

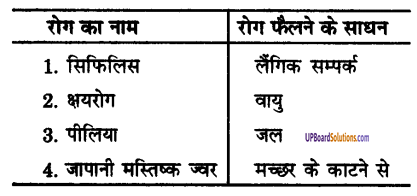

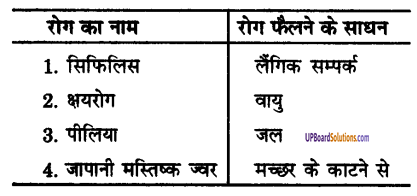

निम्नलिखित प्रत्येक रोगों के कारक जीव सारणी रूप में बताइए-

(a) सिफिलिस

(b) क्षयरोग

(c) पीलिया

(d) जापानी मस्तिष्क ज्वर

उत्तर-

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

मलेरिया के लक्षण और बचने के उपाय लिखिए।

उत्तर-

मलेरिया के लक्षण-मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति निम्न लक्षण प्रदर्शित करता है|

- सर्दी तथा कंपकंपी के साथ तेज बुखार, मितली तथा सिरदर्द मलेरिया के मुख्य लक्षण हैं।

- बुखार उतरने के बाद शरीर का ताप सामान्य स्तर तक आ जाता है।

- बुखार कुछ घंटे या कुछ दिनों के अंतराल से लगातार आता है।

बचाव व रोकथाम के उपाय – मलेरिया मादा एनोफिलीज के काटने से पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है। अतः मच्छर के काटने से बचना ही मलेरिया से रोकथाम का एकमात्र उपाय है। इसके लिए निम्नलिखित उपाय करें-

- खिड़की तथा दरवाजों पर महीन जाली लगाएँ।

- मच्छर भगाने या मारने वाले रसायन का प्रयोग करें।

- पानी का जमाव न होने दें। कूलर, टंकी या टायरों में पानी जमा न होने दें। मच्छर हमेशा रुके हुए पानी में अंडे देते हैं।

- गड्ढों व नालियों में कीटनाशक दवाओं, जैसे- डी.डी.टी., बी.एच.सी. आदि का छिड़काव करें।

- मच्छरों के प्रजनन स्थानों को नष्ट कर दें। रोग का नियंत्रण-रोग होने पर कुनैन (सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त) ओषधि का प्रयोग करें।

प्रश्न 2.

उदाहरण देकर उल्लेख कीजिए जब रोगाणु द्वारा प्रवेश स्थान से सम्बन्धित अंग संक्रमित नहूँ किये जाते।

उत्तर-

कई रोगाणु ऐसे हैं जो संक्रमण उन अंगों में करते हैं जो उसके प्रवेश स्थान से सम्बन्धित नहीं हैं। जैसे HIV का विषाणु (Virus) जनन अंगों से प्रवेश करता है। लेकिन पूरे शरीर की लसिका ग्रन्थियों में फैल जाता है। और शरीर के प्रतिरक्षी संस्थान को हानि (UPBoardSolutions.com) पहुँचाता है।

इसी तरह मलेरिया का रोगाणु त्वचा के द्वारा प्रवेश करता है, रक्त की लाल रुधिर कोशिकाओं को नष्ट करता है। इसी प्रकार जापानी मस्तिष्क ज्वर का विषाणु मच्छर के काटने से त्वचा से प्रवेश करता है और मस्तिष्क को संक्रमित करता है।

प्रश्न 3.

शोथ (Inflammation) क्या है? इसके लक्षण एवं फैलने के कारण लिखिए।

उत्तर-

जब शरीर के किसी अंग में संक्रमण होता है, तो शरीर का प्रतिरक्षी तंत्र रोगाणुओं से लड़ने और उन्हें मारने के लिए अनेक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएँ निर्मित करता है। नयी कोशिकाओं के निर्माण का प्रक्रम शोथ (Inflammation) कहलाता है। उसे प्रक्रम के परिणामस्वरूप सूजन (Swelling), दर्द एवं बुखार जैसे लक्षण परिलक्षित होते

प्रश्न 4.

रोगों के उपचार के सिद्धान्त एवं उपाय लिखिए।

उत्तर-

रोगों के उपचार के उपाय दो प्रकार के हैं जो निम्न दो चरणों में पूरे होते हैं

(i) रोग के लक्षणों को कम करने के लिए उपचार।

(ii) रोगाणु को मारने के लिए उपचार।

(i) रोग के लक्षणों को कम करने के लिए उपचार – प्रथम चरण में दवाएँ रोग के लक्षण दूर और कम करने के लिए दी जाती हैं। जैसे-शोथ के लक्षण परिलक्षित होने पर दर्द तथा बुखार को कम करने के लिए दवाएँ दी जाती हैं। यह लक्षण आधारित उपचार कहलाता है।

(ii) रोगाणु को मारने के लिए उपचार – प्रथम चरण में, रोग के लक्षण और प्रभाव से आराम पाने के लिए उपचार किया जाता है, लेकिन दूसरे चरण में रोगाणु को मारने के लिए दवाएँ दी जाती हैं। उदाहरणार्थ-जीवाणु (Bacteria) को मारने के लिए एंटीबायोटिक या मलेरिया परजीवी को मारने के लिए कुनैन का प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 5.

“उपचार से निवारण (रोकथाम) बेहतर है”, विवेचना कीजिए।

अथवा

किसी रोग के हानिप्रद प्रभाव क्या हैं?

उत्तर-

यदि कोई व्यक्ति रोग से पीड़ित है और उचित उपचार के पश्चात् रोग से छुटकारा पा जाता है, फिर भी रोग होने के कारण निम्न हानिप्रद प्रभाव होते हैं-

(i) यदि व्यक्ति बीमार हो जाए तो उसकी शारीरिक क्रियाओं को बहुत हानि होती है और वे पूर्णतः सुचारु नहीं हो पातीं।

(ii) उपचार में लम्बा समय लगता है और (UPBoardSolutions.com) उसे काफी समय तक विस्तर पर आराम करना पड़ता है।

(iii) पीड़ित व्यक्ति, यदि संक्रमित है तो संक्रमण अन्य व्यक्तियों तक फैला सकता है।

इसीलिए कहा गया है कि निवारण रोग के उपचार से बेहतर है (Prevention is better than cure)।

प्रश्न 6.

झोपड़ियों की किसी बस्ती में मलेरिया फैला हुआ है। उस अस्वास्थ्यकर परिस्थिति का विवरण दीजिए जो उस बस्ती में अवश्य उपस्थित होगी। डॉक्टर मलेरिया के निदान की पुष्टि किस प्रकार करते हैं?

उत्तर-

मलेरियो के लिए अस्वास्थ्यकर परिस्थिति है-गंदे पानी का जमाव और वहाँ पर मादा एनोफिलीज मच्छरों का होना।

मलेरिया के निदान की पुष्टि के लिए डॉक्टर रोगी का रुधिर लेकर उसका सूक्ष्मदर्शी द्वारा परीक्षण करते हैं। रुधिर में मलेरिया रोगाणु की उपस्थिति मलेरिया की पुष्टि करती है।

प्रश्न 7.

ऊतकों या अंगों में संक्रमण रोगाणु के शरीर में प्रवेश पर किस प्रकार निर्भर करता है?

उत्तर-

जैसा कि हम जानते हैं रोगाणु विभिन्न माध्यमों से शरीर में प्रवेश करते हैं। किसी ऊतक या अंग में संक्रमण उसके शरीर में प्रवेश के स्थान पर निर्भर करता है।

उदाहरणार्थ-

(i) यदि रोगाणु वायु के द्वारा नाक से प्रवेश करता है तो संक्रमण फेफड़ों में होता है, जैसे कि क्षयरोग में।।

(ii) यदि रोगाणु मुँह से प्रवेश करता है तो संक्रमण आहार नाल में होता है जैसे कि खसरा का रोगाणु आहार नाल में और हिपेटाइटिस का रोगाणु यकृत में संक्रमण करता है।

प्रश्न 8.

रोग होने के कारण बताइये और उनकी व्याख्या कीजिए।

उत्तर-

रोग होने के मुख्य कारक जिनके कारण रोग होता है, निम्न प्रकार हैं|

(i) रोगाणु

(ii) पोषक तत्वों की कमी

(iii) आनुवंशिक विकार

(iv) गलत आदत

(i) रोगाणु – कई जीवाणु, विषाणु, कवक, कृमि तथा प्रोटोजोआ रोग फैलाते हैं। किसी भी प्रकार जब वे हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं या सम्पर्क में आते हैं, रोग होने की आशंका बढ़ जाती है।

(ii) पोषक तत्वों की कमी – जब कोई व्यक्ति सन्तुलित आहार नहीं लेता है या उसे सन्तुलित आहार प्राप्त । नहीं होता है, खनिज और विटामिन की कमी से कई रोग हो जाते हैं, जैसे- मरास्मस, क्वाशिओरकर, घेघा आदि। आवश्यकता से अधिक आहार लेना, मोटापे को जन्म देता है जो कई रोगों का कारण है।

(iii) आनुवंशिक विकार – कुछ रोगों का कारण आनुवंशिकता होता है।

(iv) गलत आदतें – कुछ रोग व्यक्ति की गलत आदतों के कारण होते हैं। जैसे स्वच्छता का ध्यान न रखना, धूम्रपान, तम्बाकू और नशीले पदार्थों का सेवन आदि।

प्रश्न 9.

“हमारे देश में अधिकांश बच्चे हिपेटाइटिस A के प्रति प्रतिरक्षी हो जाते हैं।” इस कथन की प्रासंगिकता की व्याख्या कीजिए।

उत्तर-

हिपेटाइटिस A के कुछ विषाणु (वायरस) पानी द्वारा संचारित होते हैं। हमारे देश के अधिकतर भागों में पीने के लिए सुरक्षित जल उपलब्ध नहीं है जिसके कारण पाँच वर्ष से कम उम्र में ही बच्चे दूषित पानी पीने के कारण हिपेटाइटिस A के विषाणु से उद्भासित (Expose) हो जाते हैं और (UPBoardSolutions.com) एक बार उद्भासित होने पर उनके शरीर में इस रोग की प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाती हैं।

प्रश्न 10.

हम रोगों का निवारण (रोकथाम) कैसे कर सकते हैं?

उत्तर-

रोगों के निवारण (रोकथाम) के लिए दो विधियाँ अपनायी जाती हैं

(i) सामान्य विधियाँ (General ways)

(ii) रोग विशिष्ट विधियाँ (Disease specific ways)।

(i) सामान्य विधियाँ – इसमें हम निम्नलिखित उपाय प्रयोग करते हैं

(a) संक्रमित होने से बचाव – ये उपाय रोग के संक्रमण होने पर आधारित हैं। वातोढ़ (वायु से फैलने वाले) रोगाणु से बचने के लिए इस तरह की परिस्थितियाँ बनायी जाती हैं कि रोगाणु दूसरे व्यक्ति में न फैल सके और पर्यावरण में जीवित न रह सकें। उदाहरणार्थ-रोगाणु यदि वायु द्वारा फैलता है तो पीड़ित व्यक्ति को अलग रखा जाए व देखभाल करने वाले व्यक्ति नासिका पर कपड़ा या फिल्टर का प्रयोग करें। रोगी के परिवेश को स्वच्छ एवं स्वास्थ्यवर्धक रखें। जलोढ़ (जल, द्वारा फैलने वाले) रोगाणुओं से बचाव के लिए स्वच्छ एवं सुरक्षित (safe) पेयजल आवश्यक है तथा रोगी के अपशिष्ट पदार्थों को जल में न मिलने दें, अच्छा हो जमीन में गाढ़ दें।

रोगवाहकों जैसे मच्छर, मक्खी व कॉकरोच आदि द्वारा होने वाले संक्रमण से बचने के लिए उनको समाप्त करना या वृद्धि रोकना आवश्यक है। मच्छरों के जनन को रोकने के लिए पानी का जमाव न होने दें तथा साफ व स्वच्छ वातावरण रखें। खाने की वस्तुओं को ढककर तथा मक्खी और कॉकरोच की पहुँच से दूर रखें।

(b) शक्तिशाली प्रतिरक्षा तंत्र – जब कोई रोगाणु शरीर में प्रवेश करता है तो प्रतिरक्षा तंत्र की विशिष्ट कोशिकाएँ सक्रिय हो जाती हैं और उससे लड़ने लगती हैं। यदि कोशिकाएँ रोगाणु को मारने में सफल हो जाती हैं। तो हमें वह रोग नहीं होता। यदि ऐसा नहीं हो पाता तो हम उस रोग से पीड़ित हो (UPBoardSolutions.com) जाते हैं। अतः रोग से बचने के लिए हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का शक्तिशाली होना आवश्यक है। यह तभी संभव है जब हम पौष्टिक एवं संतुलित आहार समुचित मात्रा में लें और बुरी आदतों से दूर रहें जैसे ६ पूम्रपान, नशीले पदार्थ एवं असुरक्षित यौन सम्बन्ध।

(ii) रोग विशिष्टि विधियाँ – रोगों के निवारण (रोकथाम) का अत्यधिक विशिष्ट एवं उचित उपाय हैं। प्रतिरक्षाकरण (Immunisation) या टीकाकरण इस विधि में, बहुत थोड़ी संख्या (मात्रा) में रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में डाल दिये जाते हैं। रोगाणु के प्रवेश करते ही प्रतिरक्षा तंत्र ‘धोखे’ में आ जाता है, और उस रोगाणु से लड़ने वाली विशिष्ट कोशिकाओं का उत्पादन आरम्भ कर देता है। इस प्रकार रोगाणु को मारने वाली विशिष्ट कोशिकाएँ शरीर में पहले से ही निर्मित हो जाती हैं और जब रोग का रोगाणु वास्तव में शरीर में प्रवेश करता है तो रोगाणु से ये विशिष्ट कोशिकाएँ लड़ती हैं और उसे मार देती हैं। पोलियो, टेटनस, कुकर खाँसी, डिफ्थीरिया, चेचक, क्षयरोग तथा अन्य रोगों के लिए टीके उपलब्ध हैं। बच्चों को DPT का टीका डिफ्थीरिया (Diphtheria), कुकर खाँसी (Pertussis) और टेटनस (Tetanus) के लिए दिया जाता है।

भयंकर रोग हिपेटाइटिस ‘A’ के लिए टीका उपलब्ध है। पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यह दिया जाना चाहिए। रैबीज का विषाणु (वायरस) कुत्ते, बिल्ली, बन्दर तथा खरगोश के (UPBoardSolutions.com) काटने से फैलता है। रैबीज का प्रतिरक्षी (Vaccine) मनुष्य तथा पशु दोनों के लिए उपलब्ध है।

प्रश्न 11.

संक्रामक तथा असंक्रामक रोगों में से प्रत्येक का एक उदाहरण देते हुए उनमें चार बिन्दुओं में विभेदन कीजिए।

उत्तर-

संक्रामक तथा असंक्रामक रोगों में प्रमुख चार

प्रश्न 12.

(a) जब हम बीमार होते हैं तब हमें किस प्रकार का भोजन लेने का परामर्श दिया जाता है और क्यों?

(b) अच्छे स्वास्थ्य के लिए किन्हीं तीन आधारभूत अवस्थाओं को व्यक्त कीजिए।

उत्तर-

(a) जब हम बीमार होते हैं तो हमें सुपाच्य तथा पोषणयुक्त भोजन लेने का परामर्श दिया जाता है। जीवधारियों के शरीर में प्रतिरक्षा तन्त्र होता है। प्रतिरक्षा तन्त्र निरन्तर रोगाणुओं से लड़ती रहता है। हमारे शरीर में विशिष्ट कोशिकाएँ पाई जाती हैं जो रोगाणुओं का भक्षण करके या प्रतिरक्षी संश्लेषण द्वारा उन्हें नष्ट करती रहती हैं। इससे रोगाणुओं की संख्या नियन्त्रित रहती है और प्रायः रोग प्रदर्शित नहीं होता। रोग प्रतिरक्षा तन्त्र की असफलता को दर्शाता है। अन्य अंग तन्त्रों की भाँति प्रतिरक्षा तन्त्र को भी पर्याप्त पोषक युक्त सुपाच्य (UPBoardSolutions.com) भोजन की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त रोग की स्थिति में आहारनाल की कार्य-क्षमता भी प्रभावित होती है, इसलिए रोगी को सुपाच्य आहार दिया जाना चाहिए।

(b) अच्छे स्वास्थ्य के लिए आधारभूत अवस्थाएँ हैं-

(i) मनुष्य को शारीरिक रूप में तनावरहित तथा विकाररहित रहना।

(ii) मनुष्य का सामाजिक रूप में तनावरहित तथा विकाररहित रहना।

(iii) मनुष्य को मानसिक रूप में तनावरहित तथा विकाररहित रहना।

प्रश्न 13.

(a) कुत्ते के काटने से कौन-सा रोग हो सकता है? इस रोग का कारक कौन-सा रोगाणु है?

(b) जलभीति (रैबीज) से क्या तात्पर्य है? इसके चार प्रमुख लक्षण लिखिए। इसकी रोकथाम के लिए चार सुझाव लिखिए।

उत्तर-

(a) कुत्ते के काटने से रैबीज (Rabies) रोग हो सकता है। इस रोग का कारक रैबीज विषाणु (rabies virus) होता है।

(b) रैबीज (Rabies) – इसे हाइड्रोफोबिया (जल से डर) भी कहते हैं। यह रोग रैबीज विषाणु के कारण होता है। यह वायरस मानव शरीर में पागल कुत्ते या बिल्ली के काटने पर पहुँचता है।

रैबीज के लक्षण-

- जल से डर लगना मुख्य लक्षण है।

- वायरस मनुष्य के मस्तिष्क तथा स्पाइनल कॉर्ड को नष्ट कर देता है।

रैबीज से बचाव-

- पालतू कुत्ते तथा अन्य जानवरों का अनिवार्य प्रतिरक्षीकरण (Immunization) कराना चाहिए।

- रैबीज संक्रमित कुत्ते को तुरंत मार देना चाहिए।

- जख्म को कार्बोनिक साबुन से धोकर साफ करें तथा स्वच्छ जल से धोयें। डॉक्टर की सलाह लें।

- कुत्ते काटे व्यक्ति को एंटी-रैबीज इंजेक्शन लगवायें।

अभ्यास प्रश्न

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. BCG टीके का प्रयोग इसके निरोध के लिए किया जाता है

(a) न्यूमोनिया

(b) ट्यूबरकुलोसिस

(c) पोलियो

(d) अमीबिआसिस।

2. AIDS प्रायः इसके द्वारा उत्पन्न होता है

(a) मैथुन

(b) रक्त आधान

(c) प्लैसन्टीय आधान

(d) उपर्युक्त सभी।

3. कॉलरा इसके कारण होता है

(a) प्रोटोजोअन

(b) फंगस

(c) वाइरस

(d) बैक्टीरियम।

4. पीलिया इसका रोग है

(a) किडनी

(b) लिवर

(c) पैंक्रियास

(d) डिओडिनम।

5. AIDS वाइरस में होता है

(a) एकल लड़ DNA

(b) युग्म लड़ DNA

(c) एकल लड़ RNA

(d) युग्म लड़ RNA.

6. T.B. का रोगकारक है

(a) सैलमोनेला

(b) माइकोबैक्टीरियम

(c) स्ट्रेप्टोकॉकस

(d) न्यूमोकॉकस।

7. इम्यूनो-डेफीसिएन्सी सिण्ड्रोम विकसित होने का कारण हो सकता है-

(a) खराब लिवर

(b) खराब थाइमस

(c) AIDS वाइरस

(d) कमजोर असंक्राम्य तन्त्र।

8. T.B. का उपचार इसके द्वारा किया जाता है

(a) ग्रिजियोफुल्विन

(b) यूबिक्वीनोन

(c) स्ट्रेप्टोमाइसिन

(d) एनसिटॉल।

9. निम्नलिखित में से कौन-सा जीवाणुक रोग है

(a) पोलियोमाइलिटिस

(b) फाइलेरियासिस

(c) टिटेनस

(d) मलेरिया

10. AIDS इसके द्वारा फैलता है

(a) समलिंग कामुकता

(b) जीवन की अनश्वर रीति

(c) संक्रमित सूई और सिरिंज

(d) उपर्युक्त सभी।

11. AIDS इसके कारण होता है

(a) सहायक T-कोशिकाओं की संख्या में कमी

(b) हन्ता T-कोशिकाओं की संख्या में कमी

(c) स्वअसंक्राम्यता

(d) इन्टरफेरॉनों का अनुत्पादन।

12. निम्नलिखित में से संक्रामक रोग है

(a) डायबिटीज

(b) क्वाशिओरकर

(c) हाइपरटेन्शन

(d) डिफ्थीरिया।

13. टाइफॉइड इसके द्वारा उत्पन्न होता है

(a) एशरिकिआ

(b) गिआर्डिया

(c) सैलमोनेला

(d) शिजेला

14. निम्नलिखित में से कौन अमेलित है

(a) लेप्रोसी-बैक्टीरियल संक्रमण

(b) AIDS-बैक्टीरियल संक्रमण

(c) मलेरिया-प्रोटोजोअन संक्रमण

(d) एलिफैन्टिआसिस-नीमैटोड संक्रमण

15. ज्वर, सरसाम, मंदनब्ज़, उदीय दर्द और गुलाबी रंगे के ददोरा इस रोग को सूचित करते हैं-

(a) टाइफॉइड

(b) मीजल्स

(c) टिटैनस

(d) चिकेनपॉक्स।

16. एड्स का एक कारण है-

(a) आनुवंशिक विकार

(b) विटामिन में कमी

(c) हॉरमोन असन्तुलन

(d) स्वच्छन्द यौन सम्पर्क।

17. सर्दी-जुकाम तथा इन्फ्लुन्जा के विषाणु फैलते हैं-

(a) वायु द्वारा

(b) जल तथा भोजन द्वारा

(c) त्वचीय स्पर्श द्वारा

(d) यौन सम्पर्क द्वारा।

18. हैजे तथा मियादी बुखार के जीवाणु फैलते हैं-

(a) वायु द्वारा।

(b) जल तथा भोजन द्वारा

(c) त्वचीय स्पर्श द्वारा।

(d) यौन सम्पर्क द्वारा।

19. एड्स का संचरण लेता है-

(a) रोगग्रस्त व्यक्ति का खून दूसरे व्यक्ति को देने से

(b) एक ही सूई द्वारा इन्जेक्शन लगाने से

(c) यौन सम्पर्क से

(d) उपर्युक्त सभी।

20. एक व्यक्ति को सिर दर्द से सकता है0

(a) परीक्षा के तनाव के कारण

(b) अधिक कार्य के कारण

(c) मस्तिष्क ज्वर के कारण

(d) उपर्युक्त में से कोई भी।

21. हम जल को स्वच्छ एवं जीवाणु रहित कर सकते है-

(a) उबालकर

(c) निथारकर

(b) फ्रिज में रखकर

(d) उपर्युक्त सभी।

22. रैबीज ……………. के द्वारा होने वाला रोग है-

(a) विषाणु

(b) जीवाणु

(c) कवक

(d) प्रोटोजोआ।

23. क्षयरोग ………………. के द्वारा ह्येने वाला रोग है।

(a) विषाणु

(b) जीवाणु

(c) कवक

(d) प्रोटोजोआ।

24. मलेरिया …………….. के द्वारा झेने वाला रोग है।

(a) विषाणु

(b) जीवाणु

(c) कवक

(d) प्रोटोजोआ।

25. दाद …………….. के द्वारा होने वाला रोग है।

(a) विषाणु

(b) जीवाणु

(c) कवक

(d) प्रोटोजाओ।

26. असंचरणीय रोग है

(a) एड्स और सिफिलिस

(b) धमनी काठिन्य एवं मधुमेह

(c) दाद और हैजा

(d) खसरा और चेचक।

27. रोगवाहक नहीं है

(a) कॉकरोच

(b) मक्खी

(c) नर एनोफिलीज

(d) मादा एनोफिलीज

उत्तरमाला

- (b)

- (d)

- (d)

- (b)

- (c)

- (b)

- (c)

- (c)

- (c)

- (d)

- (a)

- (d)

- (d)

- (c)

- (a)

- (d)

- (a)

- (b)

- (d)

- (d)

- (a)

- (a)

- (b)

- (d)

- (c)

- (b)

- (c)

We hope the UP Board Solutions for Class 9 Science Chapter 13 Why Do we Fall Ill (हम बिमार क्यों होते हैं।) help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Chapter 13 Why Do we Fall Ill (हम बिमार क्यों होते हैं।), drop a comment below and we will get back to you at the earliest.

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()