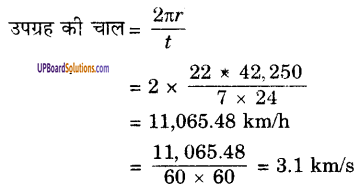

UP Board Solutions for Class 9 Social Science Civics Chapter 1 समकालीन विश्व में

These Solutions are part of UP Board Solutions for Class 9 Social Science. Here we have given UP Board Solutions for Class 9 Social Science Civics Chapter 1 समकालीन विश्व में

पाठ्य-पुस्तक के प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद नहीं मिलती?

(क) लोगों का संघर्ष।

(ख) विदेशी शासन द्वारा आक्रमण।

(ग) उपनिवेशवाद का अंत।।

(घ) लोगों की स्वतन्त्रता की चाह।

उत्तर:

( ख ) विदेशी शासन द्वारा आक्रमण।

![]()

प्रश्न 2.

आज की दुनिया के बारे में इनमें से कौन-सा कथन सही है?

(क) राजशाही शासन की वह पद्धति है जो अब समाप्त हो गई है।

(ख) विभिन्न देशों के बीच संबंध पहले के किसी वक्त से अब कहीं ज्यादा लोकतांत्रिक हैं।

(ग) आज पहले के किसी दौर से ज्यादा देशों में शासकों का चुनाव लोगों के द्वारा हो रहा है।

(घ) आज दुनिया में सैनिक तानाशाह नहीं रह गए हैं।

उत्तर:

(ग) आज पहले के किसी दौर से ज्यादा देशों में शासकों का चुनाव लोगों के द्वारा हो रहा है।

प्रश्न 3.

निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक का चुनाव करके इस वाक्य को पूरा कीजिए।

अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में लोकतंत्र की जरूरत है ताकि…..

(क) अमीर देशों की बातों का ज्यादा वजन हो।

(ख) विभिन्न देशों की बात का वजन उनकी सैन्य शक्ति के अनुपात में हो।

(ग) देशों को उनकी आबादी के अनुपात में सम्मान मिले।

(घ) दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो।

उत्तर:

(घ) दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो।

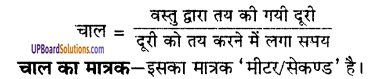

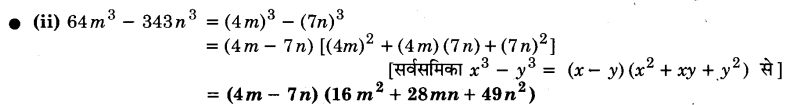

प्रश्न 4.

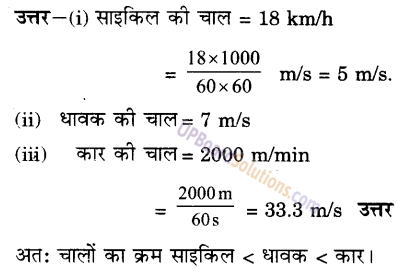

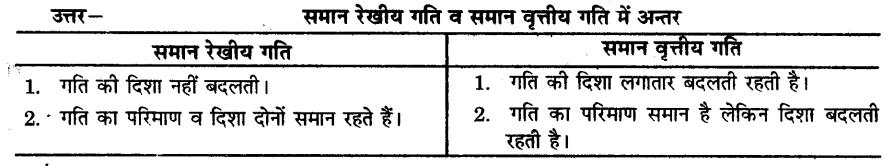

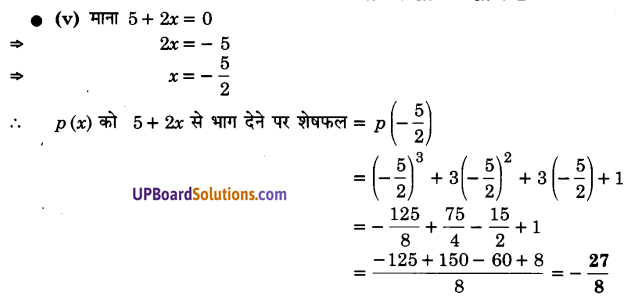

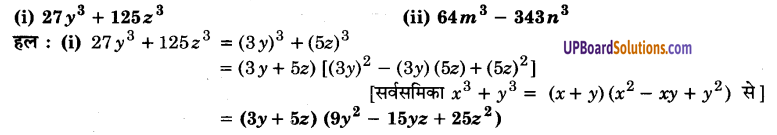

इन देशों और लोकतंत्र की उनकी राह में मेल बैठाएँ।

![]()

प्रश्न 5.

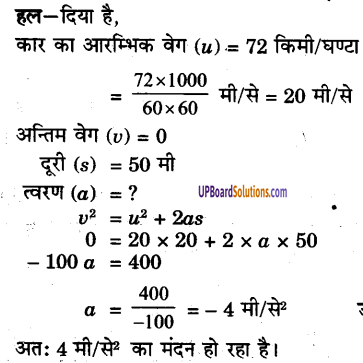

गैर-लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के लोगों को किन-किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? उदाहरणों के आधार पर इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए।

उत्तर:

गैर-लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोग अपने शासकों का चुनाव नहीं कर सकते हैं। इस शासन-व्यवस्था में जनसामान्य को सार्वजनिक रूप से अपने विचार प्रकट करने, राजनैतिक संगठनों का निर्माण करने, शासन व्यवस्था का विरोध करने तथा राजनैतिक कार्यवाही करने की स्वतन्त्रता नहीं होती है, लोगों में व्यापारिक संगठन बनाने तथा व्यवस्था से असंतुष्ट होने पर हड़ताल करने का कोई अधिकार नहीं होता है।

प्रश्न 6.

जब सेना लोकतांत्रिक शासन को उखाड़ फेंकती है तो सामान्यतः कौन-सी स्वतंत्रताएँ छीन ली जाती हैं?

उत्तर:

जब सेना द्वारा लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया जाता है तो लोगों की निम्नलिखित स्वतंत्रताएँ प्रायः सैन्य शासन द्वारा छीन ली जाती हैं

- जनता को सार्वजनिक रूप से अपने विचार प्रकट करने तथा भाषण देने की स्वतन्त्रता छीन ली जाती है।

- सेना को शासन सम्बन्धी कोई भी निर्णय लेने के लिए किसी से अनुमति या परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है।

- सैन्य शासन द्वारा सत्ता में आने के बाद उन लोगों का उत्पीड़न किया जाता है जिन्होंने पूर्ववर्ती सरकार का तख्ता पलटने के सेना के प्रयास का विरोध किया था।

![]()

प्रश्न 7.

वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र बढ़ाने में इनमें से किन बातों से मदद मिलेगी? प्रत्येक मामले में अपने जवाब के पक्ष में तर्क दीजिए।

(क) मेरा देश अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को ज्यादा पैसे देता है इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ ज्यादा सम्मानजनक व्यवहार हो और मुझे ज्यादा अधिकार मिले।

(ख) मेरा देश छोटा या गरीब हो सकता है लेकिन मेरी आवाज को समान आदर के साथ सुना जाना चाहिए क्योंकि

इन फैसलों का मेरे देश पर भी असर होगा।

(ग) अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अमीर देशों की ज्यादा चलनी चाहिए। गरीब देशों की संख्या ज्यादा है, सिर्फ इसके चलते

अमीर देश अपने हितों का नुकसान नहीं होने दे सकते।

(घ) भारत जैसे बड़े देशों की आवाज का अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में ज्यादा वजन होना ही चाहिए।

उत्तर:

(क) इस तथ्य का वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ाने में कोई योगदान नहीं है क्योंकि प्रत्येक देश और इसके नागरिकों को बिना उसकी सम्पन्नता एवं विपन्नता का भेद किए बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए।

(ख) संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा लिए गए निर्णयों का असर विश्व के सभी देशों पर पड़ता है। चूँकि छोटे तथा गरीब देशों को अपने विकास के लिए अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहायता की आवश्यकता होती है, उनकी आवाज को सम्मान के साथ सुना जाना चाहिए। सुरक्षा परिषद् के 5 स्थायी सदस्यों के (UPBoardSolutions.com) पास ‘वीटो’ शक्ति का होना अलोकतांत्रिक है क्यों? उनमें से कोई भी देश अपनी इस शक्ति के प्रयोग से संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी भी निर्णय को रोक सकता है। अनेक अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे—अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (I.M.F.) तथा विश्व बैंक (World Bank) भी लोकतांत्रिक सिद्धान्तों के आधार पर कार्य नहीं कर रहे हैं।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर धनी देशों को अधिक वरीयता देना किसी भी तरह से लोकतंत्र को बढ़ावा नहीं देगा। अमीर एवं गरीब देश के बीच लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए कोई विभेद नहीं होना चाहिए। यह वैश्विक स्तर पर सामाजिक-आर्थिक सहायता लाने में किसी तरह सहायक नहीं होगा, जो कि लोकतन्त्र के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। वैश्विक स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए धनी एवं निर्धन देशों के बीच समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए।

(घ) यह तर्क भी वैश्विक स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में किसी प्रकार सहायक नहीं हैं।

प्रश्न 8.

नेपाल के संकट पर हुई एक टीवी चर्चा में व्यक्त किए गए तीन विचार कुछ इस प्रकार के थे। इनमें से आप किसे सही मानते हैं और क्यों?

वक्ता 1 : भारत एक लोकतांत्रिक देश है इसीलिए राजशाही के खिलाफ और लोकतन्त्र के लिए संघर्ष करने वाले नेपाली लोगों के समर्थन में भारत सरकार को ज्यादा दखल देना चाहिए।

वक्ता 2 : यह एक खतरनाक तर्क है। हम उस स्थिति में पहुँच जाएँगे जहाँ इराक के मामले में अमेरिका पहुँचा है। किसी भी बाहरी शक्ति के सहारे लोकतन्त्र नहीं आ सकता।

वक्ता 3 : लेकिन हमें किसी देश के आंतरिक मामलों की चिंता ही क्यों करनी चाहिए? हमें वहाँ अपने व्यावसायिक हितों की चिंता करनी चाहिए लोकतंत्र की नहीं।

उत्तर:

हम वक्ता-2 के विचारों से सहमत हैं। भारत द्वारा नेपाल के आन्तरिक मामले में दखल देने से भारत के सम्मुख वही स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जो इराक में संयुक्त राज्य अमेरिका की है। यह सर्वमान्य सत्य है कि जब तक किसी देश के लोग स्वयं देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करने (UPBoardSolutions.com) को तत्पर नहीं होते हैं तब तक कोई बाहरी देश लाख कोशिश करके भी उस देश में लोकतंत्र के आधार को सुदृढ़ नहीं कर सकता। साथ ही किसी देश के नागरिक और वहाँ की शासन व्यवस्था यह कभी नहीं चाहती कि कोई बाहरी देश वहाँ हस्तक्षेप करें। अतः किसी अन्य देश द्वारा किसी भी देश में लोकतंत्र को बलपूर्वक थोपा नहीं जा सकता है।

प्रश्न 9.

एक काल्पनिक देश आनंदलोक में लोग विदेशी शासन को समाप्त करके पुराने राजपरिवार को

सत्ता सौंपते हैं। वे कहते हैं, ‘आखिर जब विदेशियों ने हमारे ऊपर राज करना शुरू किया तब इन्हीं के पूर्वज हमारे राजा थे। यह अच्छा है कि हमारा एक मजबूत शासक है जो हमें अमीर और ताकतवर बनने में मदद कर सकता है। जब किसी ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की बात की तो वहाँ के सयाने लोगों ने कहा कि यह तो एक विदेशी विचार है। हमारी लड़ाई विदेशियों और उनके विचारों को देश से खदेड़ने की थी। जब किसी ने मीडिया की आजादी की माँग की तो बड़ेबुजुर्गों ने कहा कि शासन की ज्यादा आलोचना करने से नुकसान होगा और इससे अपने जीवन स्तर को सुधारने में कोई मदद नहीं मिलेगी। “आखिर महाराज दयावान (UPBoardSolutions.com) हैं और अपनी पूरी प्रजा के कल्याण में बहुत दिलचस्पी लेते हैं। उनके लिए मुश्किलें क्यों पैदा की जाएँ? क्या हम सभी खुशहाल नहीं होना चाहते?”

उपर्युक्त उद्धरण को पढ़ने के बाद चमन, चंपा और चंदू ने कुछ इस तरह के निष्कर्ष निकालेचमन

चमन:आनंदलोक एक लोकतांत्रिक देश है क्योंकि लोगों ने विदेशी शासकों को उखाड़ फेंका और राजा का शासन बहाल किया।

चंपा : आनंद्रलोक लोकतांत्रिक देश नहीं है क्योंकि लोग अपने शासन की आलोचना नहीं कर सकते। राजा अच्छा हो सकता है और आर्थिक समृद्धि भी ला सकता है लेकिन राजा लोकतांत्रिक शासन नहीं ला सकता।

चंदू : लोगों को खुशहाली चाहिए इसलिए वे अपने शासन को अपनी तरफ से फैसले लेने देना चाहते हैं। अगर लोग खुश हैं तो वहाँ का शासन लोकतांत्रिक ही है।

इन तीनों कथनों के बारे में आपकी क्या राय है? इस देश में सरकार के स्वरूप के बारे में आपकी क्या राय है?

उत्तर:

लोकतांत्रिक देश में शासन की सत्ता लोगों के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में होनी चाहिए जबकि आनन्दलोक में ऐसा नहीं है, क्योंकि आनन्दलोक लोकतांत्रिक देश नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में वयस्क मतदाताओं द्वारा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव किया जाता है। आनन्दलोक में राजा का निर्वाचन नहीं होता है। उसके पूर्वज राजा थे, इसलिए उसे राजा निर्वाचित किया गया। आनन्दलोक में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली अस्तित्व समकालीन विश्व में लोकतन्त्र 267 में थी। यदि आनन्दलोक का राजा जनता के कल्याण के लिए (UPBoardSolutions.com) भी कार्य करता है तो इस शासन प्रणाली को लोकतांत्रिक प्रणाली नहीं कहा जा सकता है। एक व्यक्ति द्वारा शासित शासन को कभी भी लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में संचार माध्यमों को कार्य करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए और सभी नागरिकों को संसार की आलोचना करने का पूरा अधिकार होना चाहिए तभी लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हो सकती है।

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

म्यांमार की लोकतांत्रिक नेता आंग सान सू की’ को कितने वर्ष बाद नजरबंदी से मुक्त किया गया?

उत्तर:

म्यांमार की तानाशाही सरकार ने इन्हें 15 वर्ष की नजरबंदी के बाद 13 नवम्बर, 2010 ई. को मुक्त किया।

![]()

प्रश्न 2.

दक्षिण अफ्रीका में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार कब लागू किया गया?

उत्तर:

दक्षिण अफ्रीका में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार 1994 ई. में लागू किया।

प्रश्न 3.

पोलैण्ड में 1981 ई. में कौन शासक था?

उत्तर:

1981 ई. में जनरल जारुजेल्स्की पोलैण्ड का शासक था।

प्रश्न 4.

पोलैण्ड में ‘मार्शल लॉ’ कब घोषित किया गया?

उत्तर:

दिसम्बर, 1981 ई. में पोलैण्ड में मार्शल लॉ घोषित किया गया।

प्रश्न 5.

‘लेनिन जहाज कारखाना’ के हड़ताल करने वाले मजदूरों का नेता कौन था?

उत्तर:

‘लेनिन जहाज कारखाना’ के हड़ताली मजदूरों का नेता ‘लेक वालेशा’ था।

प्रश्न 6.

पोलैण्ड में ‘लेनिन जहाज कारखाना’ के मजदूरों ने कब हड़ताल की?

उत्तर:

पोलैण्ड में ‘लेनिन जहाज कारखाना’ के मजदूरों ने 14 अगस्त, 1980 ई. को हड़ताल की।

प्रश्न 7.

‘ट्रेड यूनियन’ से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

मजदूरों के संघ को ट्रेड यूनियन’ कहा जाता है। ट्रेड यूनियन का उद्देश्य श्रमिकों के हितों का संरक्षण करना है।

प्रश्न 8.

कूप (Coup) किसे कहते हैं?

उत्तर:

जब किसी सरकार को अचानक गैर-कानूनी ढंग से हटा दिया जाता है तो उसे कूप कहते हैं।

![]()

प्रश्न 9.

संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्यों के नाम लिखिए।

उत्तर:

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इंग्लैण्ड, फ्रांस, रूस और चीन सुरक्षा परिषद् के 5 स्थायी सदस्य हैं।

प्रश्न 10.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संस्था कितनी है?

उत्तर:

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के सदस्यों की संख्या 15 है जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं।

प्रश्न 11.

संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गयी?

उत्तर:

संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर, 1945 ई. को की गयी।

प्रश्न 12.

विश्व के किस महान् देश का विघटन 15 भागों में हुआ और सभी 15 स्वतन्त्र देश बन गए?

उत्तर:

सन् 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और 15 स्वतन्त्र देश अस्तित्व में आए।

प्रश्न 13.

घाना किस वर्ष स्वतन्त्र हुआ? उत्तर- घाना सन् 1957 में एक स्वतन्त्र देश बना।

प्रश्न 14.

लोकतन्त्र शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के किस शब्द से हुई और उसका क्या अर्थ है?

उत्तर:

लोकतन्त्र शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों (जिसे अंग्रेजी में Democracy कहते हैं) डिमोस (Demos) ती) सामाजिक विज्ञान कक्षा-IX तथा क्रेशिया (Cretia) से हुई है। ‘डिमोस’ का अर्थ है जनता तथा ‘क्रेशिया’ का अर्थ है सत्ता।

अतः लोकतन्त्र वह शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता जनता के हाथों में होती है।

प्रश्न 15.

लोकतन्त्र की कोई दो परिभाषाएँ लिखें।

उत्तर:

लोकतन्त्र की दो परिभाषाएँ इस प्रकार हैं

- अब्राहिम लिंकन के अनुसार, “लोकतन्त्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है।”

- गैटेल के शब्दों में, “लोकतन्त्र एक ऐसी सरकार है जिसमें सत्ता के प्रयोग में समस्त जनता को भाग लेने का अधिकार है।”

![]()

प्रश्न 16.

मार्शल लॉ किसे कहते हैं? पोलैण्ड में मार्शल लॉ कब लागू किया गया?

उत्तर:

जब किसी देश में सेना का शासन हो तो सेना द्वारा लागू किए गए कानूनों को मार्शल लॉ कहा जाता है। पोलैण्ड में दिसम्बर, 1981 ई. में मार्शल लॉ घोषित किया गया।

प्रश्न 17.

संयुक्त राष्ट्र संघ से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व भर के लोगों का एक वैश्विक संगठन है जो विश्व शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने तथा युद्ध को रोकने के लिए सन् 1945 में गठित किया गया था। यह विश्व के विभिन्न देशों के बीच परस्पर सहयोग स्थापित करने में सहायता करता है। आरम्भ में, विश्व के 51 देश इसके सदस्य थे परन्तु अब इनकी संख्या 193 हो गई है।

प्रश्न 18.

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं?

उत्तर:

एक विशेष आयु प्राप्त करने पर किसी देश में सभी नागरिकों को बिना किसी प्रकार के भेदभाव के मतदान (वोट) करने का अधिकार दे दिया जाए तो उस प्रणाली को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं।

प्रश्न 19.

विश्व के उन दो देशों के नाम बताइए जहाँ एक राजनीतिक दल की तानाशाही पायी जाती है।

उत्तर:

विश्व के उन दो देशों के नाम हैं- चीन और उत्तर कोरिया।

प्रश्न 20.

वह अफ्रीकी देश जो सबसे पहले स्वतन्त्र हुआ।

उत्तर:

1957 ई. में सर्वप्रथम स्वतन्त्र होने वाला अफ्रीकी देश घाना था।

![]()

प्रश्न 21.

वर्ष 2006 में किसे चिली का राष्ट्रपति चुना गया?

उत्तर:

चिली में वर्ष 2006 में राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में मिशेल वेशलेट को देश का राष्ट्रपति चुना गया। चिली

में राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने वाली वे प्रथम महिला हैं।

प्रश्न 22.

चिली में सैन्य शासक जनरल आगस्टो पिनोशा के शासन काल में कब जनमत संग्रह कराया गया और उसका क्या परिणाम निकला?

उत्तर:

चिली में वर्ष 1988 में जनरल पिनोशा की सरकार ने जनमत संग्रह करवाया। चिली के लोगों ने पिनोशा के शासन के विरुद्ध मतदान किया। तत्पश्चात् चिली में लोकतन्त्र की स्थापना हुई।

प्रश्न 23.

किसके नेतृत्व में हुई सैनिक क्रान्ति ने चिली के राष्ट्रपति आयंदे का तख्ता पलट दिया था?

उत्तर:

चिली में 11 सितम्बर, 1973 ई. को जनरल आगस्टो पिनोशा के नेतृत्व में हुई सैनिक क्रान्ति में राष्ट्रपति आयंदे का तख्ता पलट दिया गया। इस सैन्य क्रान्ति में राष्ट्रपति आयंदे मारा गया।

प्रश्न 24.

लोकतंत्र के दो लक्षण बताइए।

उत्तर:

- स्वतंत्र न्यायपालिका- न्यायपालिका की स्वतन्त्रता लोकतन्त्र का एक महत्त्वपूर्ण लक्षण है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का आशय है कि न्यायपालिका विधानमण्डल अथवा कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त होकर

कार्य करे। - निर्वाचित प्रतिनिधि- लोकतंत्र में जनता द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि शासन का संचालन करते हैं।

प्रश्न 25.

विश्व के दो प्रमुख देशों के नाम बताइए जहाँ अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र विद्यमान हो।

उत्तर:

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व के दो बड़े अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश हैं।

समकालीन विश्व में लोकतन्त्र

प्रश्न 26.

विश्व के उस देश का नाम बताइए जहाँ प्रत्यक्ष लोकतन्त्र विद्यमान हों।

उत्तर:

प्रत्यक्ष लोकतन्त्र वाला देश स्विट्जरलैण्ड है।

प्रश्न 27.

लोकतांत्रिक व्यवस्था के दो प्रमुख प्रकार बताइए।

उत्तर:

लोकतांत्रिक व्यवस्था के दो प्रमुख प्रकार-

- प्रत्यक्ष लोकतन्त्र और

- अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र।

![]()

प्रश्न 28.

मिली-जुली सरकार किसे कहते हैं?

उत्तर:

जब कई राजनीतिक दल मिलकर समझौता करके सरकार का गठन करते हैं तो इस प्रकार गठित सरकार को मिली जुली सरकार कहते हैं।

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

लोकतन्त्र के किन्हीं पाँच लक्षणों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

लोकतन्त्र के पाँच प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं

- निर्वाचित प्रतिनिधि- लोकतन्त्र में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि कानूनों का निर्माण तथा नीतियों का निर्धारण करते हैं।

- निर्वाचन ( चुनाव)– लोकतन्त्र में जन-प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु चुनाव करवाए जाते हैं। प्रत्येक वयस्क मतदाता को चुनाव में मतदान करने का अधिकार दिया जाता है। चुनाव स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष होने चाहिए और निश्चित समय पर होने चाहिए। एक निश्चित आयु पूरी करने पर सभी नागरिकों को चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए।

- अधिकार एवं स्वतंत्रताएँ- लोकतन्त्र में देश के सभी नागरिकों को अधिकार एवं स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। नागरिकों को भाषण देने, विचार प्रकट करने, संघ बनाने तथा राजनैतिक दल गठित करने के अधिकार होते हैं।

- कानून का शासन- लोकतन्त्र का एक महत्त्वपूर्ण लक्षण कानून का शासन है। कानून की दृष्टि में सभी नागरिक समान होते हैं और कानून सबसे ऊपर होता है, किसी भी व्यक्ति को सजा केवल कानून का उल्लंघन करने पर ही दी जा सकती है शासक की मर्जी से नहीं। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होता। स्वतन्त्र न्यायपालिका- स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्र का एक महत्त्वपूर्ण (UPBoardSolutions.com) लक्षण है। न्यायपालिका न्याय का वितरण करती है और सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षक होती है। नागरिकों की स्वतन्त्रता के लिए यह आवश्यक है कि न्यायाधीश बिना किसी पक्षपात के निडर होकर स्वतंत्र रूप से न्याय प्रदान

करें।

प्रश्न 2.

पश्चिम अफ्रीकी देश घाना में तानाशाही की स्थापना का विवेचन कीजिए।

उत्तर:

पूर्व में ब्रिटेन के उपनिवेश रहे पश्चिम अफ्रीकी देश ‘घाना’ को पहले गोल्ड कोस्ट कहते थे। गोल्ड कोस्ट 1957 ई. में स्वतन्त्र हुआ। औपनिवेशिक शासन से मुक्त होने वाला पहला अफ्रीकी देश घाना ही था। घाना की स्वतन्त्रता ने अन्य अफ्रकी देशों को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने को प्रेरित किया। एक सुनार के पुत्र और पेशे से शिक्षक वामे एनकूमा ने देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभायी।

स्वतन्त्रता के बाद एनळूमा घाना के पहले प्रधानमंत्री और फिर राष्ट्रपति बने। उन्होंने अपने आपको आजीवन राष्ट्रपति के रूप में चुनवा लिया।

लेकिन थोड़े समय बाद ही 1966 ई. में सेना ने उनका तख्तापलट कर दिया। घाना की तरह ही अफ्रीका के उन अधिकांश देशों का रिकॉर्ड इसी तरह का मिश्रित रहा जिन्होंने आजादी के बाद लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनाई थी। वहाँ लोकतन्त्र लम्बे समय तक नहीं चल पाया। (UPBoardSolutions.com) सन् 1973 में चिले (Chile) में भी जनता द्वारा निर्वाचित सरकार का तख्तापलट दिया गया और वहाँ पर सैनि: शाही की स्थापन हो गई।

प्रश्न 3.

चिली की वर्तमान राष्ट्रपति वेशलेट की सरकार की दो विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर:

वेशलेट सरकार की है। प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं

- इस सरकार द्वारा देश के सभी नागरिकों को राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान की गयी है। देश ने बहुदलीय जी) सामाजिक विज्ञान कक्षा-IX लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार किया है। देश के नागरिकों को किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष में मतदान करने की स्वतन्त्रता है।

- चिली में शासक का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है।

प्रश्न 4.

पोलैण्ड में जनरल जेलस्काई की सरकार की दो विशेषताएँ बताइए।

उत्तर:

- पोलैण्ड के लोगों को राजनैतिक अधिकार एवं स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं थी।

- उन्हें सरकार की आलोचना करने का भी अधिकार नहीं था।

- पोलैण्ड में सैनिक तानाशाही थी। शासक का निर्वाचन नहीं होता था।

प्रश्न 5.

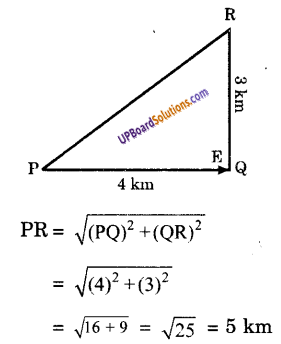

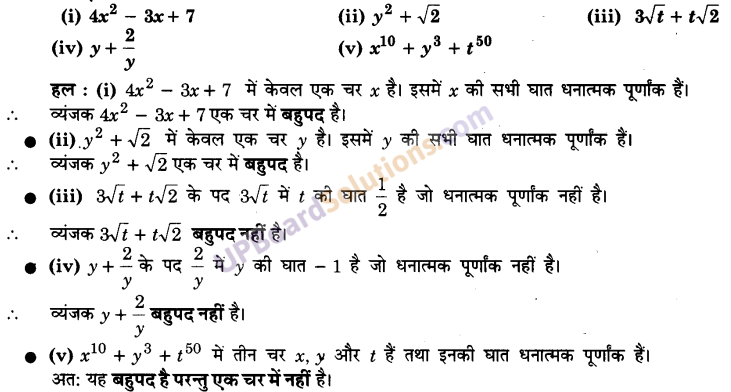

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् लोकतन्त्र में विस्तार का विवरण दीजिए।

उत्तर:

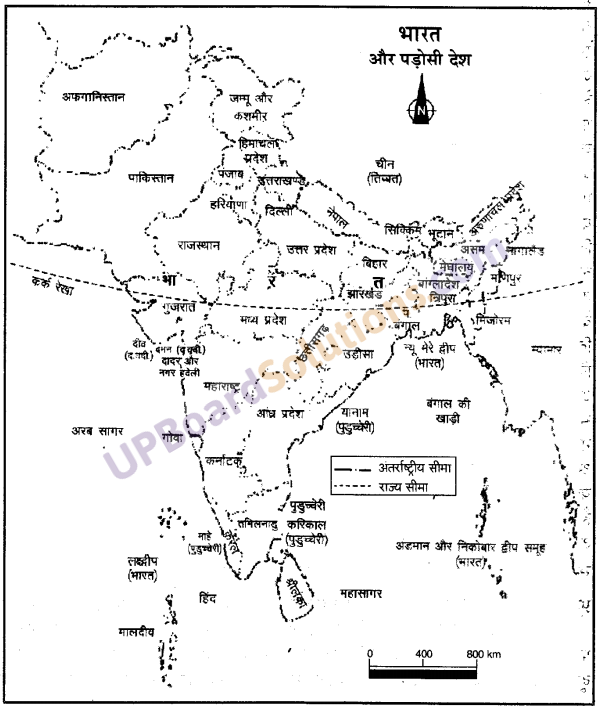

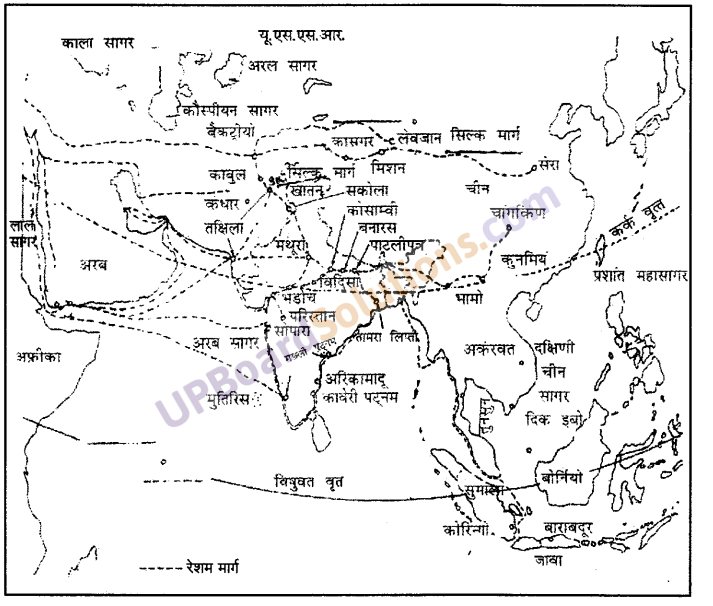

द्वितीय विश्व युद्ध की 1945 ई. में समाप्ति के बाद विश्व में लोकतन्त्र के विस्तार की एक लहर सी चली। एशिया तथा अफ्रीका के अनेक देश जो औपनिवेशिक शासन के अधीन थे, स्वतन्त्रता प्राप्ति का संघर्ष तेज कर दिया। ये लोग न केवल अपने विदेशी शासन से मुक्ति चाहते थे बल्कि अपने शासक को निर्वाचन के माध्यम से चुनाव भी करना चाहते थे।

ऐसे देशों में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और घाना (UPBoardSolutions.com) को शामिल किया जा सकता है। ऐसे देशों की संख्या एक बार 36 तक पहुँच गयी थी। इन देशों में से अधिकांश ने स्वतन्त्र होने के पश्चात् अपने यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखा किन्तु कुछ देशों में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकारों का तख्ता-पलट दिया गया और वहाँ पर अलोकतांत्रिक सरकारों की स्थापना की गयी।

![]()

प्रश्न 6.

अमेरिका और ब्रिटेन आदि सहयोगी देशों ने इराक पर क्या आरोप लगाकर आक्रमण किया था?

उत्तर:

अमेरिका और ब्रिटेन आदि के सहयोगी देशों ने इराक पर आरोप लगाया कि उसके पास परमाणु हथियार और रासायनिक हथियारों का जखीरा है, जिससे विश्व को बहुत खतरा है।।

प्रश्न 7.

नेपाल में किस प्रकार लोकतन्त्र भंग हुआ और किस तरह लोकतन्त्र की पुनः वापसी हुई?

उत्तर:

2005 ई. में नेपाल के राजा ज्ञानेन्द्र ने चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया और पिछले दशक में लोगों को दी गई राजनैतिक आजादी को समाप्त कर दिया। इसके लिए नेपाल में सेवन पार्टी एलायन्स द्वारा आन्दोलन चलाए गए। अन्त में राजा को लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करनी पड़ी। चुनाव के बाद नेपाल में राजा के पद को खत्म कर दिया गया।

प्रश्न 8.

घाना में लोकतन्त्र किस प्रकार समाप्त हुआ?

उत्तर:

घाना 1957 ई. में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतन्त्र हुआ। स्वतन्त्रता के बाद एनक्रूमा घाना के प्रथम प्रधानमंत्री और फिर राष्ट्रपति बनें। एनळूमा ने अपने को आजीवन राष्ट्रपति चुनवा लिया। किन्तु इसके कुछ वर्ष बाद ही सेना ने एनळूमा का तख्ता पलट दिया।

प्रश्न 9.

अमेरिका द्वारा इराक पर आक्रमण किस मूलभूत प्रश्नों को उठाता है?

उत्तर:

अमेरिका द्वारा इराक पर आक्रमण कई मूलभूत प्रश्नों को उठाता है

- क्या यह लोकतन्त्र को बढ़ावा देने का सही तरीका है। क्या किसी देश में लोकतन्त्र की स्थापना करने के लिए किसी लोकतांत्रिक देश को उस देश पर आक्रमण कर देना चाहिए।

- अंगर बाहरी दखल से किसी देश में लोकतंत्र कायम भी हो जाता है तो क्या वह टिकाऊ होगा। क्या इसे अपने नागरिकों का समर्थन प्राप्त होगा?

- कोई बाहरी शक्ति लोकतन्त्र कायम कर दे क्या यह विचार लोकतन्त्र की बुनियादी भावना के एकदम उलट नहीं है।

प्रश्न 10.

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के क्या कार्य हैं? इसके कितने सदस्य देश हैं? मुद्रा कोष के करीब आधे वोटों को अधिकार किन देशों के पास है?

उत्तर:

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दुनिया के किसी भी देश को उधार और ऋण देने वाली सबसे बड़ी संस्था है। पर इसके सभी 173 सदस्य देशों को समान मताधिकार प्राप्त नहीं हैं। हर देश इस कोष में जितने धन का योगदान करता है उसी अनुपात में उसके वोट का वजन भी तय होता है। मुद्रा कोष के करीब आधे वोटों पर सिर्फ सात देशों अमेरिका, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, सऊदी अरब, चीन और रूस का अधिकार है।

प्रश्न 11.

सेंसरशिप से क्या तात्पर्य है?

उत्तर:

ऐसी शर्त जिसके अन्तर्गत अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता छिन जाती है, यदि सरकार को कोई चीज गलत लगती है तो उसे न तो प्रकाशित किया जा सकता है और न (UPBoardSolutions.com) ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाया जा सकता है।

![]()

प्रश्न 12.

वीटो पॉवर क्या है? वीटो पॉवर विश्व के किन-किन देशों को प्राप्त है?

उत्तर:

किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र को मिला यह अधिकार कि वह किसी कानून को अकेले रोक सकता है। वीटो किसी फैसले को रोकने का असीमित अधिकार देता है, उसे लागू कराने का नहीं। वीटो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है “मैं मना करता हूँ।” वीटो पॉवर विश्व के अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस को प्राप्त है।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

‘यदि विश्व के प्रत्येक देश में लोकतन्त्र की स्थापना हो जाए तो विश्व स्वयं लोकतांत्रिक बन जाएगा।

क्या यह कथन अध्याय में किए गए विचार से मेल खाता है?

उत्तर:

विश्व के अधिकांश देशों में लोकतन्त्र की स्थापना हो चुकी है, लेकिन आज भी अनेक देश तानाशाही, एक दलीय शासन व्यवस्था एवं वंशानुगत् शासन प्रणाली से ग्रस्त हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सबसे बड़ा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना विश्व-शान्ति की स्थापना करने तथा युद्ध को रोकने के लिए की गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी महत्त्वपूर्ण फैसले सुरक्षा परिषद् में लिए जाते हैं। सुरक्षा परिषद् के कुल 15 सदस्य हैं जिनमें से 5 बड़े राज्य (संयुक्त-राज्य अमेरिका, रूस, इंग्लैण्ड, चीन तथा फ्रांस) इसके स्थायी सदस्य हैं जिनके पास ‘वीटो करने की शक्ति है। सुरक्षा परिषद् में तब तक कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता जब तक कि यह पाँचों देश उससे सहमत न हों। दूसरे शब्दों में इन पाँचों देशों में से कोई भी एक देश अपनी ‘वीटो’ शक्ति का प्रयोग करके किसी भी निर्णय को रोक सकता है।

इस प्रकार सुरक्षा परिषद् के पास ‘वीटो’ (Veto) का अधिकार अलोकतंत्रीय हैं। इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (I.M.F.) विश्व के किसी भी देश को ऋण देने वाली सबसे बड़ी संस्था है। इस संगठन की कार्यप्रणाली भी अलोकतंत्रीय है क्योंकि इसके सभी 173 सदस्य देशों को समान मताधिकार प्राप्त नहीं है। प्रत्येक देश इस कोष में जितने धन का योगदान करता है, उसी अनुपात में उसके वोट का वजन भी तय होता है। इस प्रकार मुद्रा कोष के लगभग आधे वोटों पर केवल 7 देशों (अमेरिका, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, सऊदी अरब, चीन तथा रूस) का अधिकार है। (UPBoardSolutions.com) जब सरकारों को पैसे की जरूरत होती है तो उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक उधार देते हैं। उधार देने से पहले ये संस्थाएँ सरकार से अपना हिसाब-किताब दिखाने को कहती हैं और उनकी आर्थिक नीतियों में परिवर्तन का निर्देश देती हैं।

प्रश्न 2.

संयुक्त राष्ट्र जैसा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन भी लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं करता।’ इस कथन के संदर्भ में आपका क्या मत है?

उत्तर:

वैश्विक संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में 193 सदस्य हैं। इनमें से प्रत्येक के पास संयुक्त राष्ट्र सामान्य सभा में एक वोट है। यह सदस्य देशों के प्रतिनिधियों में से निर्वाचित सचिव के अधीन प्रतिवर्ष नियमित बैठकों का आयोजन करती है। सामान्य सभा एक संसद की भाँति है जहाँ सभी प्रकार की चर्चा होती है। इस सन्दर्भ में संयुक्त राष्ट्र एक लोकतांत्रिक संगठनु प्रतीत होगा। किन्तु सामान्य सभा कुछ देशों की इच्छा के विरुद्ध कोई निर्णय नहीं ले सकती।

संयुक्त राष्ट्र की 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद् अति महत्त्वपूर्ण निर्णय लेती है। इस परिषद् में 5 स्थायी सदस्य हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस एवं चीन। शेष 10 सदस्यों का चुनाव सामान्य सभा द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। वास्तविक शक्ति 5 स्थायी सदस्यों के पास है। स्थायी (UPBoardSolutions.com) सदस्य विशेषकर अमेरिका संयुक्त राष्ट्र के संचालन के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराता है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा लिए गए निर्णयों में उसका दखल अधिक होता है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व के किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा ऋणदाताओं में से एक है तथा यह संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है। इसके 173 सदस्य देशों को मतदान के समान अधिकार नहीं हैं। प्रत्येक देश अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (I.M.F.) में जितने धन का योगदान देता है उसी अनुपात में उसके वोट का वजन भी तय होता है। विश्व बैंक में भी मतदान का यही तरीका अपनाया जाता है। विश्व बैंक का अध्यक्ष हमेशा ही कोई अमेरिकी नागरिक होता है। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र जैसा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन भी लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं करता।

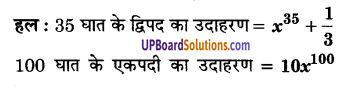

प्रश्न 3.

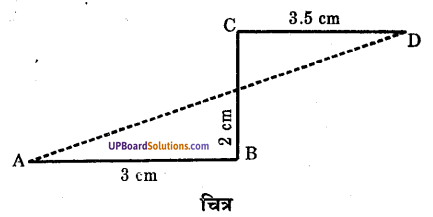

लोकतन्त्र के विस्तार के कारणों को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

यह सामान्य धारणा है कि विश्व में लोकतन्त्र के प्रसार का प्रमुख कारण यह है कि लोग अन्य शासन प्रणालियों की तुलना में लोकतन्त्र को श्रेष्ठ मानते हैं। साथ ही लोगों ने राजतंत्र, औपनिवेशिक तन्त्र तथा तानाशाही व्यवस्था से मुक्ति एवं लोकतंत्र की स्थापना के लिए लम्बे समय तक संघर्ष किया है, (UPBoardSolutions.com) क्योंकि इससे उन्हें सामान्य मानवाधिकार की भी प्राप्ति होती है। लोकतंत्र की स्थापना एवं विस्तार में किसी देश की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियाँ भी उत्तरदायी होती हैं।

इसके अतिरिक्त कई बार बाहरी परिस्थितियों ने भी एक देश में लोकतन्त्र की स्थापना में योगदान दिया है। इनमें प्रमुख हैं-

- द्वितीय विश्व युद्ध,

- उपनिवेशवाद की समाप्ति (End of Colonialism) तथा

- सोवियत संघ का विघटन। परन्तु यह बात ध्यान देने योग्य है कि लोकतंत्र की स्थापना में बाहरी परिस्थितियाँ केवल उसी समय सहायक होती हैं जब देश के अन्दर भी इसके लिए परिस्थितियाँ मौजूद होती हैं।

हाल ही में विश्व के कुछ शक्तिशाली देशों (संयुक्त-राज्य अमेरिका) ने भी लोकतन्त्र की स्थापना को प्रोत्साहित किया है। कई बार तो शक्तिशाली देशों ने अलोकतान्त्रिक राज्यों पर आक्रमण करके भी वहाँ पर लोगों को तानाशाही शासन से छुटकारा दिलाने तथा लोकतंत्र की स्थापना करने का प्रयत्न किया है। संयुक्त-राज्य अमेरिका द्वारा इराक पर आक्रमण इसका एक जीताजागता उदाहरण है।

कई बार अलोकतंत्रीय राज्यों के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध (Economic sanctions) लगाकर उन्हें लोकतन्त्र की स्थापना करने के लिए मजबूर किया जाता है। पाकिस्तान तथा नाइजेरिया के विरुद्ध इस प्रकार की कार्यवाही की गयी थी, परन्तु लोकतन्त्र की स्थापना का यह उचित तरीका नहीं है।

वास्तव में बाहरी परिस्थितियाँ केवल उसी समय लाभकारी हो सकती हैं जब आंतरिक परिस्थितियाँ इसके लिए अनुकूल हों अन्यथा बाहरी हस्तक्षेप बहुत (UPBoardSolutions.com) ही खतरनाक साबित हो सकता है। अतः सैनिक शक्ति के बल पर किसी अन्य देश के नागरिकों को लोकतन्त्र का तोहफा देना स्वयं लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध है।

![]()

प्रश्न 4.

वर्ष 1980 के बाद वैश्विक स्तर पर लोकतन्त्र के विस्तार को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र के विस्तार का अगला पड़ाव वर्ष 1980 के बाद और विशेष रूप से 1991 ई. में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात् शुरू हुआ। सन् 1980 में पोलैण्ड (Poland) पर पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी (Polish United Workers Party) का शासन था। यह पार्टी उन साम्यवादी दलों में से एक थी जो तब पूर्वी यूरोप के अनेक देशों पर शासन करते थे। इन देशों में किसी अन्य राजनीतिक दल को राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। लोग साम्यवादी दल के या शासन के पदाधिकारियों का चुनाव आजाद ढंग से नहीं कर सकते थे। नेताओं, पार्टी या सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को जेल में डाल दिया जाता था। पोलैण्ड की सरकार को एक बड़े साम्यवादी देश, सोवियत संघ का समर्थन हासिल था और वही इस पर नियंत्रण भी करता था।

पोलैण्ड के ग्लांस्क शहर स्थित ‘लेनिन जहाज कारखाना’ के मजदूरों ने 14 अगस्त, 1980 ई. को हड़ताल कर दी। उस समय पोलैण्ड के अधिकांश कारखाने सरकारी नियंत्रण में थे। ‘लेनिन जहाज कारखाना’ भी सरकारी नियंत्रण में था। एक महिला क्रेन चालक को गलत ढंग से नौकरी से (UPBoardSolutions.com) निकाला जाना हड़ताल का तात्कालिक कारण था। हड़तालियों की माँग थी कि इस महिला को काम पर वापस लिया जाए। कानून के अनुसार हड़ताल की इजाजत नहीं थी क्योंकि देश में शासक दल से अलग किसी स्वतन्त्र मजदूर संघ की अनुमति नहीं थी।

हड़ताल जारी रही और फिर पहले काम से निकाला गया एक इलेक्ट्रिशियन बंदरगाह की दीवार लांघकर अन्दर पहुँचा और हड़ताली कर्मचारियों के संग हो लिया। इस आदमी का नाम था लेक वालेशा और बहुत जल्दी ही, यह हड़ताली कर्मचारियों का नेता बन गया। हड़ताल का समर्थन बढ़ता गया और जल्दी ही यह पूरे शहर में फैल गई। अब मजदूरों ने ज्यादा बड़ी माँगें करनी शुरू कर दीं। उन्होंने स्वतंत्र मजदूर संध बनाने की माँग की। उन्होंने यह भी माँग की कि राजनैतिक बन्दियों को रिहा किया जाए और प्रेस पर लगी सेंसरशिप हटाई जाए।

आंदोलन की बढ़ती लोकप्रियता के कारण सरकार को झुकना पड़ा। लेक वालेशा के नेतृत्व में मजदूरों ने सरकार के साथ 21 सूत्रीय समझौता किया और हड़ताल समाप्त हुई। डांस्क संधि के बाद एक नया मजदूर संगठन ‘सोलिडरनोस्क’ (जिसका अंग्रेजी अर्थ होगा सोलिडेरिटी) बना। किसी भी साम्यवादी देश में पहली बार एक स्वतन्त्र मजदूर संघ का गठन हुआ। एक वर्ष के अन्दर ही सोलिडेरिटी का विस्तार पूरे देश में हो गया और इसकी सदस्य संख्या एक करोड़ के करीब पहुँच गई। सन् 1989 में सरकार को विवश होकर लेक वालेशा के साथ एक और समझौता करना पड़ा जिसके अनुसार स्वतंत्र चुनाव कराने की माँग मान ली गई। सोलिडेरिटी (Solidarity) ने सीनेट की सभी 100 सीटों के लिए चुनाव लड़ा और उसे 99 सीटों पर सफलता मिली। अक्टूबर, 1990 ई. में पोलैण्ड में राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम बार चुनाव हुए जिसमें एक से अधिक ‘राजनैतिक दल भाग ले सकते थे। लेक वालेशा को पोलैण्ड का राष्ट्रपति चुन लिया गया और इस प्रकार पोलैण्ड एक लोकतंत्रीय राज्य बन गया।

भारत के पड़ोसी देशों में भी अनेक परिवर्तन घटित हुए। वर्ष 1990 में नेपाल और पाकिस्तान दोनों में लोकतंत्र की बहाली हुई। नेपाल के राजा ने अपने विशेषाधिकार एवं शक्तियों को काफी हद तक परित्याग कर दिया और वह संवैधानिक राजा बन गया। किन्तु ये परिवर्तन स्थायी नहीं रहे। (UPBoardSolutions.com) पाकिस्तान और नेपाल में पुनः तानाशाही की स्थापना हो गयी। लेकिन इस कालखण्ड में अनेक देशों में लोकतन्त्र की स्थापना हुई। सन् 2002 में विश्व के लगभग 140 देशों में बहुदलीय आधार पर लोकतांत्रिक चुनाव कराए जा रहे थे। लेकिन आज भी विश्व के अनेक देशों में लोगों को अपनी इच्छानुरूप लोकतांत्रिक सरकार चुनने तथा सार्वजनिक रूप से अपने विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रता नहीं है। ऐसे देशों में संचार माध्यमों पर या सेंसर होता है या वे सरकार के नियंत्रण में होते हैं। उन्हें वही समाचार छापने या दिखाने होते हैं जिन्हें सरकार प्रदर्शित करना चाहती है।

प्रश्न 5.

विभिन्न देशों द्वारा वैश्विक स्तर पर किस प्रकार लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जा रहा? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

वर्तमान में विश्व के शक्तिशाली देशों ने जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि देश शामिल हैं, ने शेष विश्व में लोकतन्त्र को बढ़ावा देने का बीड़ा उठाया। इन देशों ने न केवल वैश्विक स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा दिया बल्कि उन देशों में भी लोकतंत्र की स्थापना के लिए दखल दिया जहाँ अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी। ‘इराक’ इस तरह का एक प्रमुख उदाहरण है। । सन् 1932 में ब्रिटिश (UPBoardSolutions.com) औपनिवेशिक शासन से मुक्त इराक एक पश्चिम एशियाई देश है। स्वतंत्रता के तीन दशक बाद इराक में सैन्य अधिकारियों ने इराक की सत्ता पर नियंत्रण कर लिया। 1968 से इराक में ‘बाथ पार्टी के नेता सद्दाम हुसैन का शासन था। सद्दाम ने 1968 ई. के तख्ता पलट में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जिससे बाथ पार्टी सत्ता में आयी थी। 1979 ई. में सत्तारूढ़ होने के बाद सद्दाम हुसैन ने इराक में तानाशाही शासन की स्थापना की तथा अपने विरोधियों का क्रूरतापूर्वक दमन किया।

अमेरिका तथा उसके मित्र देशों जिसमें ब्रिटेन, पोलैण्ड, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया आदि ने सम्मिलित रूप से इराक पर आक्रमण करके 2003 में इराक पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। अमेरिका और उसके मित्र देशों का ऐसा विश्वास था कि इराक के पास परमाणु हथियार और जनसंहार के अनेक हथियार थे जिनसे पूरे विश्व की सुरक्षा को खतरा था।

अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को अपदस्थ कर वहाँ अपने पसन्द की उदारवादी सरकार बनवा दी किन्तु अभी भी इराक में स्वस्थ लोकतंत्रे पूरी तरह स्थापित नहीं हो पाया है।

Hope given UP Board Solutions for Class 9 Social Science Civics Chapter 1 are helpful to complete your homework.

If you have any doubts, please comment below. UP Board Solutions try to provide online tutoring for you.