UP Board Solutions for Class 10 Commerce Chapter 21 व्यय एवं बचत are the part of UP Board Solutions for Class 10 Commerce. Here we have given UP Board Solutions for Class 10 Commerce Chapter 21 व्यय एवं बचत.

| Board | UP Board |

| Class | Class 10 |

| Subject | Commerce |

| Chapter | Chapter 21 |

| Chapter Name | व्यय एवं बचत |

| Number of Questions Solved | 23 |

| Category | UP Board Solutions |

UP Board Solutions for Class 10 Commerce Chapter 21 व्यय एवं बचत

बहुविकल्पीय प्रश्न (1 अंक)

प्रश्न 1.

“आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से सन्तुष्ट करने के लिए आये का उपयोग करना ही व्यय कहलाता है।” यह कथन है।

(a) प्रो. बसु का

(b) प्रो. केन्ज का

(c) प्रो. पेन्सन का

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(d) प्रो. बसु का

प्रश्न 2.

निम्नलिखित में से व्यक्तिगत व्यय कौन-कौन से है?

(a) भोजन पर व्यय

(b) स्वास्थ्य पर व्यय

(c) बच्चों की शिक्षा पर व्यय

(d) ये सभी

उत्तर:

(d) ये सभी

प्रश्न 3.

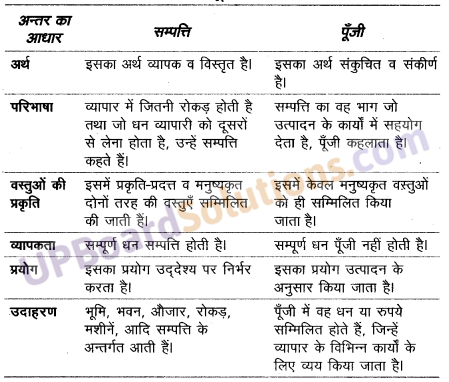

सम्पत्ति का जो भाग उत्पादन में लगाया जाता है, उसे कहते हैं (2012)

(a) बचत

(b) संचय

(c) पूँजी

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(d) बचत

![]()

प्रश्न 4.

पूँजी का निर्माण निर्भर करता है

(a) व्यय पर

(b) आय पर

(c) बचत पर

(d) ये सभी

उत्तर:

(c) बेचत पर

प्रश्न 5.

अधिक बचत करने से आय

(a) बढ़ती है

(b) घटती है

(c) सामान्य रहती है

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(a) बढ़ती है

निश्चित उत्तरीय प्रश्न (1 अंक)

प्रश्न 1.

व्यय से वर्तमान/भावी आवश्यकताओं की सन्तुष्टि होती है।

उत्तर:

वर्तमान

![]()

प्रश्न 2.

क्या व्यय आवश्यकता की सन्तुष्टि प्रत्यक्ष रूप से करता है।

उत्तर:

हाँ

प्रश्न 3.

क्या व्यय तथा बचत दोनों आय के भाग होते हैं।

उत्तर:

हाँ

प्रश्न 4.

क्या बैंक में धन को जमा करना बचत कहलाता है।

उत्तर:

हाँ

प्रश्न 5.

क्या बचत समाज के लिए लाभदायक होती है।

उत्तर:

हाँ

प्रश्न 6.

बचत करने से पूँजी में कमी/वृद्धि होती है।

उत्तर:

वृद्धि होती है

प्रश्न 7.

बचत से रहन-सहन का स्तर घटता/बढ़ता है।

उत्तर:

बढ़ती है

प्रश्न 8.

क्या निःसंचय का पूँजी के निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

उत्तर:

हाँ

![]()

प्रश्न 9.

व्यय तथा बचत दोनों एक-दूसरे के पूरक होते हैं,नहीं होते हैं।

उत्तर:

होते हैं।

प्रश्न 10.

अधिक बचत से देश में पूँजी का निर्माण होता है/नहीं होता है।

उत्तर:

होता है।

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न (2 अंक)

प्रश्न 1.

व्यय कितने प्रकार के होते हैं?

उत्तर:

व्यय निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं-

- व्यक्तिगत व्यय

- सामाजिक व्यय

प्रश्न 2.

बचत का सामाजिक महत्त्व बताइए। (2017)

अथवा

समाज में बचत के महत्व का वर्णन कीजिए। (2015, 11, 09, 08)

उत्तर:

बचत (संचय) करने वाले व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठित (UPBoardSolutions.com) व्यक्ति माने जाते हैं। निरन्तर बचत (संचय) करने से व्यक्ति को संकट के समय समाज में किसी दूसरे व्यक्ति के सामने अपनी व्यथा रखने की आवश्यकता नहीं होती, जिससे उसको एक सकारात्मक परिणाम मिलता है तथा उसकी प्रतिष्ठा समाज में बनी रहती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाज में बचत का अत्यधिक महत्त्व है।

![]()

प्रश्न 3.

बचत से होने वाली दो हानियाँ बताइए।

उत्तर:

बचत से होने वाली दो हानियाँ निम्नलिखित हैं

- पैतृक रूप में मिली सम्पत्ति भावी पीढ़ी को निकम्मा बना देती है।

- भविष्य के लिए अधिक धन बचाने के स्वार्थ में वर्तमान की आवश्यकता सन्तुष्ट नहीं हो पाती है, जिससे व्यक्ति के जीवन-स्तर में विकास नहीं हो पाता है।

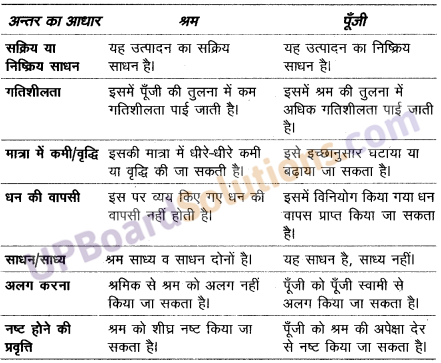

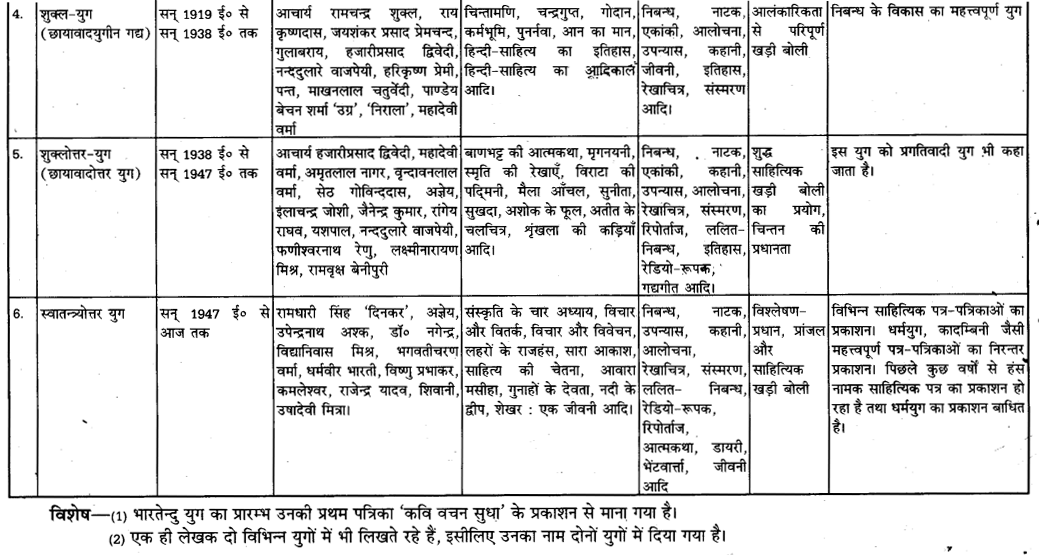

प्रश्न 4.

बचत एवं निःसंचय में अन्तर स्पष्ट कीजिए। (2016)

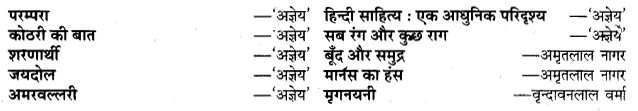

बचत एवं नि:संचय में अन्तर

![]()

लघु उत्तरीय प्रश्न (4 अंक)

प्रश्न 1.

व्यय किसे कहते हैं? व्यय कितने प्रकार के होते हैं? (2007)

उत्तर:

व्यय से आशय व्यय, आय का वह भाग होता है, जिसे मनुष्य अपनी वर्तमान आवश्यकताओं की सन्तुष्टि हेतु उपयोग में लेता है। सरल शब्दों में, आय का वह भाग, जो तात्कालिक आवश्यकताओं की सन्तुष्टि हेतु उपभोग में लिया जाता है, व्यय (Expenditure) (UPBoardSolutions.com) कहलाता है। प्रो. बसु के अनुसार, “आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से सन्तुष्ट करने के लिए आय का उपभोग करना ही ‘व्यय’ कहलाता है।”

व्यय के प्रकार व्यय के निम्नलिखित प्रकार होते हैं

1. व्यक्तिगत या निजी व्यय आय का वह हिस्सा, जिसे मनुष्य द्वारा अपनी वर्तमान आवश्यकताओं की सन्तुष्टि के लिए प्रयोग में लिया जाता है, ‘व्यक्तिगत व्यय’ या ‘निजी व्यय’ (Personal Expenses) कहलाता है, जैसे-बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, मकान का किराया, आदि पर किया जाने वाला व्यय।

2. सामाजिक व्यय मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के कारण समाज में रहकर कुछ सुविधाएँ व संम्मान प्राप्त करता है। मनुष्य की आय का वह भाग, जो सामाजिक आवश्यकताओं या समाज के ऊपर खर्च किया जाता है, ‘सामाजिक व्यय’ (Social Expenses) कहलाता है।

सामाजिक व्यय निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं-

- अनिवार्य सामाजिक व्यय मनुष्य की आय का वह भाग, जिसे समाज के लिए अनिवार्य रूप से खर्च करना पड़ता है, ‘अनिवार्य सामाजिक व्यंय’ कहलाते हैं। इन व्ययों से समाज का हित होता है; जैसे-केन्द्रीय या प्रादेशिक कर।

- ऐच्छिक सामाजिक व्यय मनुष्य की आय का वह भाग, जिसे मनुष्य अपनी इच्छा से समाज के लिए खर्च करता है, ‘ऐच्छिक सामाजिक व्यय कहलाते हैं; जैसे–मन्दिर, अस्पताल या धार्मिक संस्थाओं को चन्दा देना।

प्रश्न 2.

व्यय क्या है? व्यय और बचत के पारस्परिक सम्बन्धों का वर्णन कीजिए। (2014)

अथवा

व्यय से क्या आशय है? व्यय का बचत से क्या सम्बन्ध है? (2006)

अथवा

व्यय और बचत में क्या सम्बन्ध है? (2018)

उत्तर:

व्यय से आशय व्यय, आय का वह भाग होता है, जिसे मनुष्य अपनी वर्तमान आवश्यकताओं की सन्तुष्टि हेतु उपयोग में लेता है। सरल शब्दों में, आय का वह भाग, जो तात्कालिक आवश्यकताओं की सन्तुष्टि हेतु उपभोग में लिया जाता है, व्यय (Expenditure) (UPBoardSolutions.com) कहलाता है। प्रो. बसु के अनुसार, “आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से सन्तुष्ट करने के लिए आय का उपभोग करना ही ‘व्यय’ कहलाता है।”

व्यय के प्रकार व्यय के निम्नलिखित प्रकार होते हैं

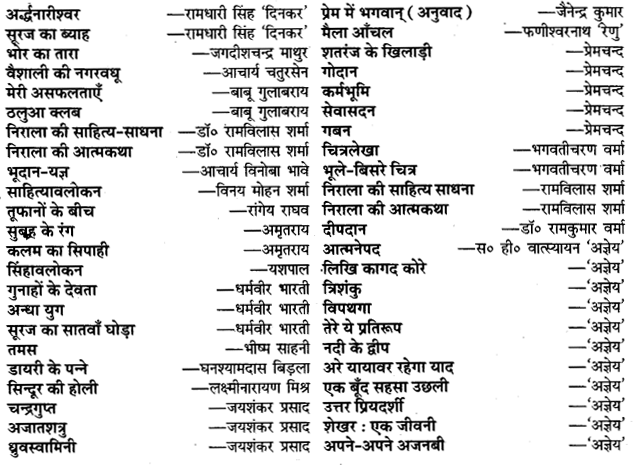

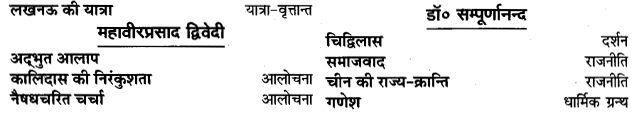

![]()

1. व्यक्तिगत या निजी व्यय आय का वह हिस्सा, जिसे मनुष्य द्वारा अपनी वर्तमान आवश्यकताओं की सन्तुष्टि के लिए प्रयोग में लिया जाता है, ‘व्यक्तिगत व्यय’ या ‘निजी व्यय’ (Personal Expenses) कहलाता है, जैसे-बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, मकान का किराया, आदि पर किया जाने वाला व्यय।

2. सामाजिक व्यय मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के कारण समाज में रहकर कुछ सुविधाएँ व संम्मान प्राप्त करता है। मनुष्य की आय का वह भाग, जो सामाजिक आवश्यकताओं या समाज के ऊपर खर्च किया जाता है, ‘सामाजिक व्यय’ (Social Expenses) कहलाता है।

सामाजिक व्यय निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं-

- अनिवार्य सामाजिक व्यय मनुष्य की आय का वह भाग, जिसे समाज के लिए अनिवार्य रूप से खर्च करना पड़ता है, ‘अनिवार्य सामाजिक व्यंय’ कहलाते हैं। इन व्ययों से समाज का हित होता है; जैसे-केन्द्रीय या प्रादेशिक कर।

- ऐच्छिक सामाजिक व्यय मनुष्य की आय का वह भाग, जिसे मनुष्य अपनी इच्छा (UPBoardSolutions.com) से समाज के लिए खर्च करता है, ‘ऐच्छिक सामाजिक व्यय कहलाते हैं; जैसे–मन्दिर, अस्पताल या धार्मिक संस्थाओं को चन्दा देना।

व्यय और बचत को पारस्परिक सम्बन्ध व्यय और बचत दोनों हमारे जीवन के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अंग होते हैं। इन दोनों में परस्पर गहरा सम्बन्ध होता है। व्यय के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से आवश्यकताओं की सन्तुष्टि होती है, जबकि बचत में परोक्ष रूप से धन का प्रयोग किया जाता है। व्यय में धन के द्वारा वस्तुएँ एवं सेवाएँ प्राप्त करके आवश्यकताओं की सन्तुष्टि प्रत्यक्ष रूप से की जाती है, जबकि बचत में धन के द्वारा वस्तुओं व सेवाओं की प्राप्ति धन उत्पादन के लिए की जाती है। मार्शल ने व्यय और बचत की कैंची के दो फलकों से तुलना की है। जिस प्रकार कपड़े काटने के लिए कैंची के दो फलकों की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार समाज की उन्नति के लिए व्यय और बचत दोनों ही आवश्यक होते हैं। ये एक-दूसरे के विरोधी न होकर पूरक होते हैं। प्रो. मेन्सन के अनुसार, “व्यय तथा बचत दोनों ही मनुष्य की (UPBoardSolutions.com) आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।”

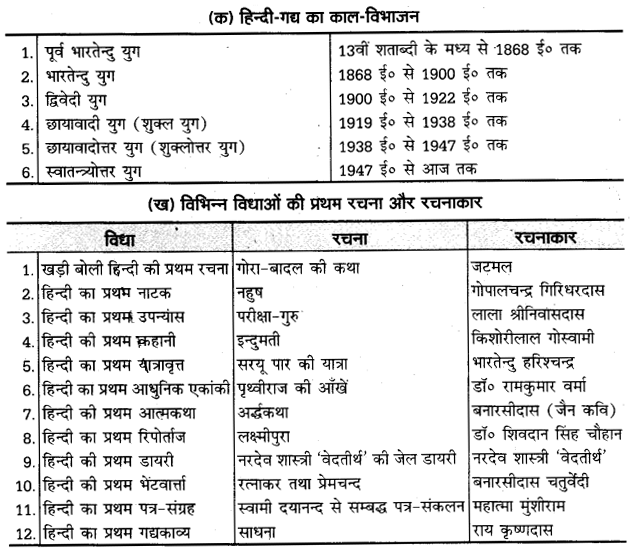

प्रश्न 3.

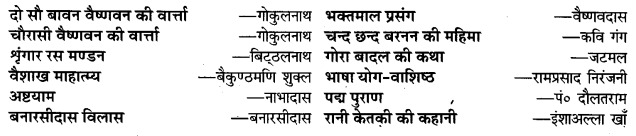

व्यय और बचत में अन्तर बताइए। (2016)

उत्तर:

व्यय और बचत में अन्तर

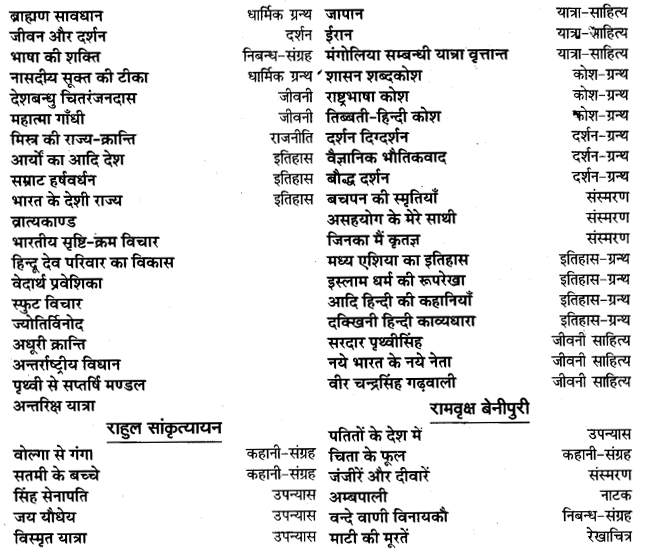

![]()

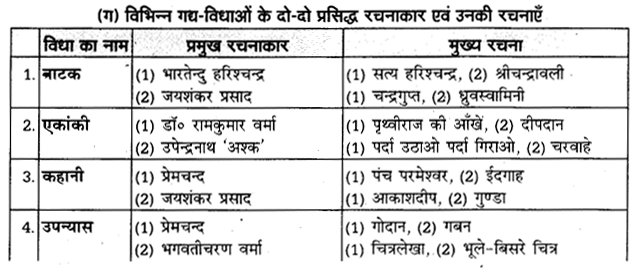

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (8 अंक)

प्रश्न 1.

व्यय तथा बचत से आप क्या समझते हैं? व्यय व बचत के महत्त्व का वर्णन कीजिए। (2015)

अथवा

व्यय से क्या आशय है? आर्थिक विकास में व्यय के महत्व का वर्णन कीजिए। (2007)

उत्तर:

व्यय से आशय व्यय, आय का वह भाग होता है, जिसे मनुष्य अपनी वर्तमान आवश्यकताओं की सन्तुष्टि हेतु उपयोग में लेता है। सरल शब्दों में, आ का वह भाग, जो तत्कालिक आवश्यकताओं की सन्तुष्टि हेतु उपभोग में लिया जाता है, व्यय (Expenditure) कहलाता है। प्रो. बसु के अनुसार, “आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से सन्तुष्ट करने के लिए आय का उपभोग करना ही ‘व्यय’ कहलाता है।”

व्यय का महत्त्व मनुष्य को आय कमाने की अपेक्षा व्यय करना कठिन होता है। मनुष्य को अपनी आय सोच-समझकर खर्च करनी चाहिए। व्यय के महत्त्व निम्नलिखित हैं

1. जीवन-स्तर में वृद्धि व्यय करने से मनुष्य के उपभोग स्तर में वृद्धि होती है, जिससे लोगों का जीवन-स्तर उच्च होता है। उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। इससे देश का आर्थिक विकास होता है।

2. रोजगार के अवसरों में वृद्धि अधिक उत्पादन किए जाने से रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जा सकती है, इससे बेरोजगारी की समस्या का अन्त किया जा सकता है।

3. वस्तुओं की माँग में वृद्धि अधिक व्यय किए जाने से उपभोग स्तर में वृद्धि होती है, फलस्वरूप वस्तुओं की माँग में वृद्धि होती है, जिनके लिए अधिक धनोत्पादन किया जाता है।

4. आय में वृद्धि व्यय से देश के प्रत्येक क्षेत्र की आर्थिक प्रगति होती है व साथ ही (UPBoardSolutions.com) समाज के सभी वर्गों की आय में भी वृद्धि होती है।

5. आर्थिक विकास में सहायक व्यय के कारण व्यक्ति का उपभोग स्तर ऊँचा होता है, जिससे माँग में वृद्धि के फलस्वरूप उद्योगों की स्थापना होती है, जो देश के सर्वांगीण आर्थिक विकास में सहायक है।

बचत से आशय प्रत्येक व्यक्ति अपनी सम्पूर्ण आय को वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करने में व्यय नहीं करता है। वह अपनी आय का कुछ भाग भविष्य की आवश्यकताओं के आकस्मिक व्ययों के लिए बचाकर रखता है, जिसे बचत (Savings) कहते हैं अर्थात् मनुष्य की आय का वह भाग जो भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रखा जाता है, बचत कहलाता है। इसे बैंक या डाकघर में जमा करा सकते हैं या इससे किसी कम्पनी के अंश या ऋणपत्र क्रय कर सकते हैं। केन्ज के अनुसार, “बचत एक निश्चित समय की आय में से उसी समय होने वाले व्यय का अन्तर होता है।” डॉ. बसु के अनुसार, “उत्पादन कार्यों के लिए धन का पूँजी में परिवर्तन करना बचत कहलाता है।

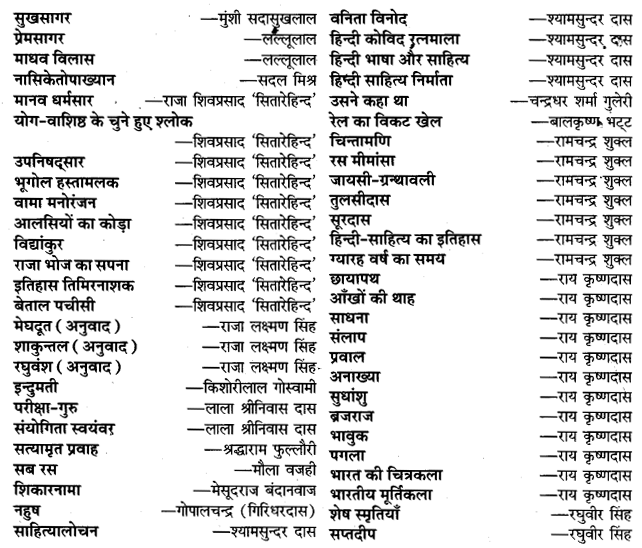

बचत का महत्त्व बचत के महत्त्व को दो दृष्टिकोणों में विभक्त किया जा सकता है

![]()

1. व्यक्तिगत दृष्टिकोण व्यक्तिगत दृष्टिकोण से बचत निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती है

- आय वृद्धि के लिए बचत करने से व्यक्ति की आय बढ़ती है। बचत के पुरस्कार के रूप में ब्याज, लाभांश, आदि की प्राप्ति होती है।

- पारिवारिक दायित्वों को निभाने के लिए बचत के द्वारा ही पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन किया जा सकता है; जैसे-बच्चों की शिक्षा, सामाजिक कार्य, आदि।

- मितव्ययिता के लिए बचत करने से व्यक्ति में मितव्ययिता की भावना उत्पन्न होती है। बचत करने से अनावश्यक व्ययों पर नियन्त्रण किया जा सकता है। इससे अपव्ययिता पर रोक लगती है।

- सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए बचत करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, जिससे व्यक्ति समाज के विकास के लिए योगदान दे सकता है। इससे व्यक्ति का समाज में सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहती है।

- वृद्धावस्था के लिए वृद्धावस्था के समय व्यक्ति के लिए बचत ही सबसे (UPBoardSolutions.com) महत्त्वपूर्ण सहारा होती है। पर्याप्त बचत होने पर व्यक्ति वृद्धावस्था में सरलता से जीवन-निर्वाह कर सकता है।

- आकस्मिक अवसर के लिए मनुष्य के जीवन में अनेक ऐसे आकस्मिक अवसर आते हैं, जब सामान्य व्यय से अतिरिक्त आवश्यक व्यय की आवश्यकता होती है; जैसे-बीमारी, बेरोजगारी, मृत्यु, विवाह, आदि।

2. सामाजिक दृष्टिकोण सामाजिक दृष्टिकोण से बचत निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती है

- बैंकिंग व बीमा व्यवसाय का विकास बचत की राशि को लोग बैंकों में जमा कराते हैं या बीमा व्यवसाय में इसका निवेश करते हैं। इससे देश में बैंकिंग व बीमा व्यवसाय का विकास एवं विस्तार होता है।

- देश की आर्थिक विकास बचत से पूँजी का संचय होता है, जिससे औद्योगिक विकास, जन-जीवन का विकास, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, सामाजिक क्षेत्र का विकास (रेल, तार, सड़कें, स्कूल, अस्पताल, आदि का निर्माण) होता है। इससे देश के आर्थिक विकास में वृद्धि होती है।

- पूँजी में वृद्धि पूँजी, बचत का ही परिणाम है। जितनी अधिक बचत होगी, उतनी ही पूँजी में वृद्धि होती है। अधिक पूँजी होने पर बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है।

- जीवन-स्तर में वृद्धि बचत करने से पूँजी का निर्माण होता है। पूँजी निर्माण से उत्पादन कार्यों में वृद्धि होती है। इससे लोगों को रोजगार मिलता है व प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है और लोगों के रहन-सहने का स्तर भी ऊँचा होता है।

- राष्ट्र का शक्तिशाली होना बचत के द्वारा देश के आर्थिक विकास को गति मिलती है। इससे देश की राजनीतिक व सैनिक शक्ति में वृद्धि होती है। वर्तमान में आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न देश को शक्तिशाली राष्ट्र माना जाता है। आर्थिक दृष्टिकोण से देश की रक्षा-शक्ति भी बढ़ती है।

प्रश्न 2.

व्यय क्या है? बचत के सामाजिक महत्त्व का संक्षेप में वर्णन कीजिए। (2013)

अथवा

समाज में बचत के महत्त्व का वर्णन कीजिए। (2011)

अथवा

बचत से क्या आशय है? बचत के सामाजिक महत्त्व पर प्रकाश डालिए। (2010)

अथवा

बचत क्या है? बचत के सामाजिक महत्त्व का वर्णन कीजिए। (2009)

अथवा

बचत का क्या अर्थ है? बचत के सामाजिक महत्त्व का वर्णन कीजिए। (2008)

अथवा

व्यय और बचत से आप क्या समझते हैं? बचत के सामाजिक महत्त्व का वर्णन कीजिए। (2006)

उत्तर:

व्यय से आशय व्यय, आय का वह भाग होता है, जिसे मनुष्य अपनी वर्तमान आवश्यकताओं की सन्तुष्टि हेतु उपयोग में लेता है। सरल शब्दों में, आ का वह भाग, जो तत्कालिक आवश्यकताओं की सन्तुष्टि हेतु उपभोग में लिया जाता है, व्यय (Expenditure) (UPBoardSolutions.com) कहलाता है। प्रो. बसु के अनुसार, “आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से सन्तुष्ट करने के लिए आय का उपभोग करना ही ‘व्यय’ कहलाता है।”

![]()

व्यय का महत्त्व मनुष्य को आय कमाने की अपेक्षा व्यय करना कठिन होता है। मनुष्य को अपनी आय सोच-समझकर खर्च करनी चाहिए। व्यय के महत्त्व निम्नलिखित हैं

1. जीवन-स्तर में वृद्धि व्यय करने से मनुष्य के उपभोग स्तर में वृद्धि होती है, जिससे लोगों का जीवन-स्तर उच्च होता है। उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। इससे देश का आर्थिक विकास होता है।

2. रोजगार के अवसरों में वृद्धि अधिक उत्पादन किए जाने से रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जा सकती है, इससे बेरोजगारी की समस्या का अन्त किया जा सकता है।

3. वस्तुओं की माँग में वृद्धि अधिक व्यय किए जाने से उपभोग स्तर में वृद्धि होती है, फलस्वरूप वस्तुओं की माँग में वृद्धि होती है, जिनके लिए अधिक धनोत्पादन किया जाता है।

4. आय में वृद्धि व्यय से देश के प्रत्येक क्षेत्र की आर्थिक प्रगति होती है व साथ ही समाज के सभी वर्गों की आय में भी वृद्धि होती है।

5. आर्थिक विकास में सहायक व्यय के कारण व्यक्ति का उपभोग स्तर ऊँचा होता है, जिससे माँग में वृद्धि के फलस्वरूप उद्योगों की स्थापना होती है, जो देश के सर्वांगीण आर्थिक विकास में सहायक है।

बचत से आशय प्रत्येक व्यक्ति अपनी सम्पूर्ण आय को वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करने में व्यय नहीं करता है। वह अपनी आय का कुछ भाग भविष्य की आवश्यकताओं के आकस्मिक व्ययों के लिए बचाकर रखता है, जिसे बचत (Savings) कहते हैं (UPBoardSolutions.com) अर्थात् मनुष्य की आय का वह भाग जो भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रखा जाता है, बचत कहलाता है। इसे बैंक या डाकघर में जमा करा सकते हैं या इससे किसी कम्पनी के अंश या ऋणपत्र क्रय कर सकते हैं। केन्ज के अनुसार, “बचत एक निश्चित समय की आय में से उसी समय होने वाले व्यय का अन्तर होता है।” डॉ. बसु के अनुसार, “उत्पादन कार्यों के लिए धन का पूँजी में परिवर्तन करना बचत कहलाता है।

बचत का सामाजिक महत्त्व

बचत का महत्त्व बचत के महत्त्व को दो दृष्टिकोणों में विभक्त किया जा सकता है

![]()

1. व्यक्तिगत दृष्टिकोण व्यक्तिगत दृष्टिकोण से बचत निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती है

- आय वृद्धि के लिए बचत करने से व्यक्ति की आय बढ़ती है। बचत के पुरस्कार के रूप में ब्याज, लाभांश, आदि की प्राप्ति होती है।

- पारिवारिक दायित्वों को निभाने के लिए बचत के द्वारा ही पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन किया जा सकता है; जैसे-बच्चों की शिक्षा, सामाजिक कार्य, आदि।

- मितव्ययिता के लिए बचत करने से व्यक्ति में मितव्ययिता की भावना उत्पन्न होती है। बचत करने से अनावश्यक व्ययों पर नियन्त्रण किया जा सकता है। इससे अपव्ययिता पर रोक लगती है।

- सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए बचत करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, जिससे व्यक्ति समाज के विकास के लिए योगदान दे सकता है। इससे व्यक्ति का समाज में सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहती है।

- वृद्धावस्था के लिए वृद्धावस्था के समय व्यक्ति के लिए बचत ही सबसे महत्त्वपूर्ण सहारा होती है। पर्याप्त बचत होने पर व्यक्ति वृद्धावस्था में सरलता से जीवन-निर्वाह कर सकता है।

- आकस्मिक अवसर के लिए मनुष्य के जीवन में अनेक ऐसे आकस्मिक (UPBoardSolutions.com) अवसर आते हैं, जब सामान्य व्यय से अतिरिक्त आवश्यक व्यय की आवश्यकता होती है; जैसे-बीमारी, बेरोजगारी, मृत्यु, विवाह, आदि।

![]()

2. सामाजिक दृष्टिकोण सामाजिक दृष्टिकोण से बचत निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती है

- बैंकिंग व बीमा व्यवसाय का विकास बचत की राशि को लोग बैंकों में जमा कराते हैं या बीमा व्यवसाय में इसका निवेश करते हैं। इससे देश में बैंकिंग व बीमा व्यवसाय का विकास एवं विस्तार होता है।

- देश की आर्थिक विकास बचत से पूँजी का संचय होता है, जिससे औद्योगिक विकास, जन-जीवन का विकास, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, सामाजिक क्षेत्र का विकास (रेल, तार, सड़कें, स्कूल, अस्पताल, आदि का निर्माण) होता है। इससे देश के आर्थिक विकास में वृद्धि होती है।

- पूँजी में वृद्धि पूँजी, बचत का ही परिणाम है। जितनी अधिक बचत होगी, उतनी ही पूँजी में वृद्धि होती है। अधिक पूँजी होने पर बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है।

- जीवन-स्तर में वृद्धि बचत करने से पूँजी का निर्माण होता है। पूँजी निर्माण से उत्पादन कार्यों में वृद्धि होती है। इससे लोगों को रोजगार मिलता है व प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है और लोगों के रहन-सहने का स्तर भी ऊँचा होता है।

- राष्ट्र का शक्तिशाली होना बचत के द्वारा देश के आर्थिक विकास को (UPBoardSolutions.com) गति मिलती है। इससे देश की राजनीतिक व सैनिक शक्ति में वृद्धि होती है। वर्तमान में आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न देश को शक्तिशाली राष्ट्र माना जाता है। आर्थिक दृष्टिकोण से देश की रक्षा-शक्ति भी बढ़ती है।

We hope the UP Board Solutions for Class 10 Commerce Chapter 21 व्यय एवं बचत help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 10 Commerce Chapter 21 व्यय एवं बचत, drop a comment below and we will get back to you at the earliest.