UP Board Solutions for Class 12 Economics Chapter 30 Index Numbers (सूचकांक) are part of UP Board Solutions for Class 12 Economics. Here we have given UP Board Solutions for Class 12 Economics Chapter 30 Index Numbers (सूचकांक).

| Board |

UP Board |

| Textbook |

NCERT |

| Class |

Class 12 |

| Subject |

Economics |

| Chapter |

Chapter 30 |

| Chapter Name |

Index Numbers (सूचकांक) |

| Number of Questions Solved |

24 |

| Category |

UP Board Solutions |

UP Board Solutions for Class 12 Economics Chapter 30 Index Numbers (सूचकांक)

विस्तृत उत्तरीय प्रश्न (6 अंक)

प्रश्न 1

सूचकांक क्या होते हैं ? इनको परिभाषित करते हुए इनके प्रकारों पर प्रकाश डालिए।

उत्तर:

सूचकांक मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को नापने का एक साधन है। इसके द्वारा मूल्य के स्तर की केन्द्रीय प्रवृत्ति को मापा जा सकता है। सामान्य मूल्य-स्तर में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर ही हम मुद्रा की क्रय-शक्ति में होने वाले परिवर्तनों को जान सकते हैं। बढ़ता हुआ सूचकांक हमें यह बताता है कि सामान्य मूल्य-स्तर बढ़ रहा है तथा मुद्रा का मूल्य गिर रहा है। इसके विपरीत, यदि सूचकांक गिरता है तो वह इस बात का संकेत देता है कि सामान्य मूल्य-स्तर गिर रहा है और मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है। सूचकांक मुद्रा के मूल्य की निरपेक्ष माप प्रस्तुत नहीं करते। उनके द्वारा केवल मुद्रा के मूल्य में होने वाले सापेक्षिक परिवर्तनों को मापा जा सकता है तथा विभिन्न समय में मूल्य-स्तर की तुलना की जा सकती है। किसी निश्चित समय पर मूल्य-स्तर कितना है, इसे सूचकांक द्वारा नहीं बताया जा सकता अपितु किसी दूसरे समय की अपेक्षा यह कितना बढ़ गया है अथवा कम हो गया है, इसे हम सूचकांकों की सहायता से जान सकते हैं।

मान लीजिए कि भारत में 2014 ई० में गेहूं का भाव ₹1,5000 प्रति क्विण्टल था तथा 2016 ई० में बढ़कर ₹1,600 प्रति क्विण्टल हो गया, तो 2014 ई० की तुलना में 2016 ई० में गेहूँ के भाव में 10% की वृद्धि हुई। इस प्रकार के तुलनात्मक दृष्टिकोण से प्राप्त प्रतिशतों को ही निर्देशांक या सूचकांक कहा जाता है। सूचकांक का आविष्कार इटली निवासी काल ने 1764 ई० में किया था।

विभिन्न विद्वानों द्वारा सूचकांक या निर्देशांक को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है

डॉ० बाउले के अनुसार, “सूचकांक किसी मात्रा में होने वाले ऐसे परिवर्तनों की माप करते हैं, जिनका हम प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन नहीं कर सकते हैं।”

वेसेल, विलेट तथा सिमोन के अनुसार, “सूचकांक एक विशिष्ट प्रकार का माध्य है जो समय या स्थान के आधार पर होने वाले सापेक्ष परिवर्तनों का मापन करता है।”

होरेस सेक्रिस्ट के अनुसार, “सूचकांक अंकों की एक ऐसी श्रेणी है, जिसके द्वारा किसी भी । तथ्य के परिमाण में होने वाले परिवर्तनों को समय या स्थान के अनुसार मापा जा सकता है।’

मरे स्पाइगल के अनुसार, “सूचकांक एक सांख्यिकीय माप है जो समय, भौगोलिक स्थिति अथवा अन्य विशेषताओं के आधार पर किसी चर मूल्य अथवा सम्बन्धित चर मूल्यों के समूह में होने वाले परिवर्तनों को प्रदर्शित करता है।”

चैण्डलर के अनुसार, “कीमतों का सूचकांक आधार वर्ष की औसत कीमतों की ऊँचाई की तुलना में किसी अन्य समय पर उनकी ऊँचाई को प्रकट करने वाली संख्या होता है।”

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि सूचकांक के द्वारा हम किसी समय के मूल्य-स्तर की तुलना आधार वर्ष के मूल्य-स्तर के साथ करके यह पता लगा सकते हैं कि वर्तमान समय में कीमतें आधार वर्ष की अपेक्षा कितनी बढ़ गयी हैं अथवा कम हो गयी हैं। सूचकांकों को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य – परिवर्तनों को सूचित करने वाले सांख्यिकी औसत भी कहा जाता है।

सूचकांकों के प्रकार

सूचकांक विभिन्न उद्देश्यों को लेकर बनाये जाते हैं। इनके द्वारा हम केवल मुद्रा की क्रय-शक्ति को ही नहीं मापते, वरन् उनकी सहायता से आर्थिक जीवन की विभिन्न क्रियाओं को भी माप सकते हैं। विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार के सूचकांकों का निर्माण किया जाता है, जिनमें से निम्नलिखित मुख्य हैं

1. सामान्य मूल्य सूचकांक – इस सूचकांक का निर्माण मुद्रा की क्रय-शक्ति में होने वाले परिवर्तनों को मापने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के सूचकांकों को बनाने के लिए उन वस्तुओं तथा सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है, जो लोगों के द्वारा सामान्यतः उपभोग की जाती हैं। विभिन्न वस्तुओं को उन पर व्यय की जाने वाली आय के अनुपात में भार दिया जाता है। इसका निर्माण करते समय, उपभोग की जाने वाली समस्त वस्तुओं को सम्मिलित करना सम्भव नहीं होता, इसलिए इसे केवल प्रतिनिधि वस्तुओं के आधार पर ही बनाया जाता है। इस प्रकार के सूचकांक बनाते समय मुख्यतया थोक मूल्यों का प्रयोग किया जाता है। इसे बनाना अत्यधिक कठिन होता है और इनकी उपयोगिता भी सीमित है, क्योंकि ये मुद्रा की क्रय-शक्ति में होने वाले परिवर्तनों का सही अनुमान नहीं दे पाते।

2. श्रमिकों के जीवन-निर्वाह व्यय सूचकांक – यह सूचकांक मजदूरों के रहन-सहन के व्यय में होने वाले परिवर्तनों को मापने के लिए बनाये जाते हैं। इनकी सहायता से हम श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में होने वाले परिवर्तनों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। रहन-सहन व्यय सूचकांक बनाने के लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को लिया जाता है, जिन पर श्रमिक वर्ग प्रायः अपनी आय को व्यय करता है। विभिन्न वस्तुओं को उनके महत्त्व के अनुसार भार दिया जाता है। वस्तुओं को दिये जाने वाले भार किसी विशेष मण्डल द्वारा निश्चित किये जाते हैं।

3. थोक कीमतों के सूचकांक – इस प्रकार के सूचकांक वस्तुओं के थोक मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को मापने के लिए बनाये जाते हैं। इन्हें बनाते समय कच्चे माल, अर्द्धनिर्मित वस्तुओं तथा तैयार माल के मूल्यों को सम्मिलित किया जाता है। विभिन्न वस्तुओं को देश की अर्थव्यवस्था में उनके तुलनात्मक महत्त्व के अनुसार भार दिया जाता है, जो उत्पत्ति की गणना के आधार पर निश्चित किये जाते हैं। इन सूचकांकों का प्रयोग भी मुद्रा की क्रय-शक्ति को नापने के लिए किया जाता है, किन्तु इस कार्य के लिए वे पूर्णतया सन्तोषजनक नहीं होते। वे केवल थोक मूल्यों के आधार पर बनाये जाते हैं, जबकि उपभोक्ता अपनी वस्तुओं को फुटकर मूल्य पर खरीदते हैं। इसलिए ये उपभोक्ताओं के लिए मुद्रा की क्रय-शक्ति में होने वाले परिवर्तनों को नहीं बता सकते।

4. औद्योगिकीय सूचकांक – इन सूचकांकों का प्रयोग देश की औद्योगिक स्थिति में परिवर्तन तथा विभिन्न उद्योगों की प्रगति को जानने के लिए किया जाता है। प्रायः विभिन्न उद्योगों की उत्पत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए इन्हें बनाया जाता है। सर्वप्रथम आधार वर्ष में भिन्न-भिन्न उद्योगों के उत्पादन सम्बन्धी आँकड़े इकट्ठे किये जाते हैं और फिर अन्य वर्षों की उत्पत्ति के आँकड़े इकट्ठे करते हैं। आधार वर्ष के उत्पादन को 100 मानकर अन्य वर्षों के उत्पादन की उससे तुलना की जाती है। उत्पादन सूचकांक में जितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, उसी अनुपात में उस उद्योग का उत्पादन बढ़ा हुआ होता है।

उपर्युक्त प्रकार के सूचकांकों के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार के सूचकांक भी होते हैं; जैसे-आय सूचकांक, आर्थिक स्थिति के सूचकांक, अन्तर्राष्ट्रीय सूचकांक आदि। वास्तव में, सूचकांकों का प्रयोग प्रत्येक आर्थिक घटना के तुलनात्मक परिवर्तनों को नापने के लिए किया जा सकता है।

प्रश्न 2

सूचकांकों की विशेषताएँ और सीमाओं पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। [2009]

उत्तर:

सूचकांकों की विशेषताएँ

सूचकांकों की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं

(1) सूचकांक हमेशा सापेक्षिक माप के रूप में ही कार्य करते हैं, क्योंकि निरपेक्ष रूप में प्रस्तुतीकरण की स्थिति में उसका तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जा सकता; अतः तुलनात्मक अध्ययन करने हेतु इन्हें सापेक्षिक बनाया जाता है।

(2) सूचकांक परिवर्तन की दिशा को औसत के रूप में व्यक्त करता है। ये किसी एक वस्तु के मूल्यों में परिवर्तन की केवल एक ही दिशा का मापन नहीं करते बल्कि सामान्य रूप से परिवर्तन की दिशा का

सूचकांक 379 मापन करते हैं। उदाहरण के लिए-यदि कुछ वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं तो सम्भव है कि कुछ की कीमतें घट भी रही हों, पर सामान्य या औसत प्रवृत्ति बढ़ने की हो। इस प्रकार सूचकांक सामान्य या औसत प्रवृत्ति को बताते हैं।

(3) सूचकांक केवल संख्या में ही व्यक्त किये जाते हैं; अर्थात् ये केवल ऐसे उच्चावचनों एवं परिवर्तनों को प्रदर्शित करते हैं जो अंकों या संख्याओं में व्यक्त किये जा सकें। किसी तथ्य में होने वाले परिवर्तन की वर्णात्मक व्याख्या सूचकांक नहीं करते।

(4) सूचकांक एक विशेष प्रकार के माध्य होते हैं जो परिवर्तनों को औसत रूप में मापते हैं। साधारण माध्य में समंक एक रूप में होते हैं तथा उनकी मापन इकाई समान होती है, लेकिन सूचकांकों में विभिन्न इकाइयों में व्यक्त समंकों का माध्य लिया जाता है। वास्तव में, सूचव मल्यानपातों का औसत है; अतः ये विशेष प्रकार के माध्य हैं।

(5) निर्देशांक या सूचकांक का प्रयोग केवल मूल्य-स्तर के मापन हेतु ही नहीं किया जाता, वरन् ऐसे सभी तथ्यों के लिए किया जाता है जिनकी निरपेक्ष माप या प्रत्यक्ष माप सम्भव नहीं होती। आधुनिक युग में सामान्यत: सरकार की नीतियों के आधार सूचकांक ही होते हैं। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों, नीतियों तथा गतिविधियों का संचालन सूचकांकों के आधार पर ही किया जाता है। आज अनेक देशों ने नियोजन को विकास को आधार बनाया है और नियोजन का आधार निर्देशांक या सूचकांक होते हैं।

सूचकांकों की सीमाएँ

सूचकांक यद्यपि एक उपयोगी सांख्यिकीय उपकरण है, किन्तु इसकी कुछ सीमाएँ भी हैं। इन सीमाओं को जाने बिना सूचकांकों के निष्कर्ष भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं। ये सीमाएँ निम्नलिखित हैं

- सूचकांक परिवर्तन की केवल औसत प्रवृत्ति को ही प्रकट करते हैं; अतः इनसे परिवर्तनों की पूर्ण वास्तविकता का पता नहीं चलता।

- सूचकांकों के निष्कर्ष समूह पर सामान्य रूप से ही लागू होते हैं। यह भी सम्भव है कि किन्हीं एक या अधिक इकाइयों पर वे निष्कर्ष लागू न हो।

- सूचकांक बनाने की विभिन्न रीतियाँ हैं; अत: एक ही उद्देश्य के लिए विभिन्न रीतियों से बनाये गये सूचकांक भिन्न-भिन्न हो सकते हैं।

- आधार वर्ष का ठीक चुनाव न होने की स्थिति में सूचकांक भ्रामक निष्कर्ष दे सकते हैं।

- सूचकांकों की गणना करते समय वस्तु के गुणात्मक पक्ष की ओर ध्यान नहीं दिया जाता।

- सूचकांकों की रचना नमूनों के आधार पर की जाती है; अतः इसके निष्कर्ष पूर्ण शुद्ध न होकर शुद्धता के निकट होते हैं।

प्रश्न 3

निर्देशांकों का अर्थ एवं महत्त्व बताइए। [2008, 11]

या

सूचकांक क्या है? इसका क्या उपयोग है? [2009, 10]

या

सूचकांकों के महत्त्व और उपयोगों पर प्रकाश डालिए। [2013, 15]

या

सूचकांकों का अर्थ समझाइए। इनके महत्त्व का वर्णन कीजिए। [2014, 15, 16]

या

निर्देशांक को परिभाषित कीजिए। इसकी किन्हीं चार विशेषताओं की विवेचना कीजिए। [2015]

उत्तर:

निर्देशांकों या सूचकांकों का अर्थ

निर्देशांक मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को मापने का एकमात्र साधन है। इनके द्वारा मूल्य-स्तर की केन्द्रीय प्रवृत्ति को मापा जा सकता है। सामान्य मूल्य-स्तर में होने वाले परिर्वतनों के आधार पर ही इस मुद्रा की क्रय-शक्ति में होने वाले परिवर्तनों को जान सकते हैं।

चैण्डलर के अनुसार, “कीमतों का सूचंकाक आधार वर्ष की औसत कीमतों की ऊँचाई की तुलना में किसी अन्य समय पर उसकी ऊँचाई को प्रकट करने वाली संख्या होती है।”

सूचकांकों का महत्त्व या उपयोग

वर्तमान समय में आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों के मापन तथा उनके विश्लेषण की दृष्टि से सूचकांक अथवा निर्देशांक एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक उपकरण बन चुका है। यही कारण है कि सूचकांकों को आर्थिक वायुमापक यन्त्र कहकर सम्बोधित किया गया है। सूचकांक का महत्त्व आर्थिक, व्यावसायिक एवं राजनीतिक सभी दृष्टिकोणों से है।

सूचकांकों के अभाव में उपभोग, उत्पादन, मुद्रा का मूल्य, वस्तुओं का मूल्य, माँग-पूर्ति जैसी प्रमुख समस्याओं का व्यापक अध्ययन व समाधान असम्भव ही है।

सूचकांकों के महत्त्व या उपयोग को निम्नलिखित बिन्दुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है

- किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय की वास्तविकता का ज्ञान सूचकांकों के द्वारा ही होता है। सूचकांकों के द्वारा यह जानकारी प्राप्त हो जाती है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय में परिवर्तन की सामान्य प्रवृत्ति क्या है? इसके ज्ञात होने पर ही आर्थिक विकास के नियोजित कार्यक्रमों की रूपरेखा बनायी जा सकती है।

- सूचकांकों के माध्यम से सामान्य मूल्य-स्तर में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जा सकता है, अर्थात् इसके माध्यम से मुद्रा की क्रय-शक्ति में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जा सकता है।

- निर्वाह व्यय सूचकांकों द्वारा मजदूरी के परिवर्तनों को जाना जाता है। इसी आधार पर मजदूरी, महँगाई भत्ते आदि में वृद्धि या कमी की जाती है। वर्तमान समय में मजदूरी एवं महँगाई भत्तों के निर्धारण में सूचकांक ही आवश्यक सूचनाएँ प्रदान करते हैं।

- सूचकांक आर्थिक जगत् में होने वाले परिवर्तनों का ज्ञान कराते हैं। इसके आधार पर ही सरकार करारोपण, सार्वजनिक व्यय, ऋण, बैंक साख, ब्याजदर सम्बन्धी नीतियों का निर्धारण करती है। सरकार को बजट-निर्माण में भी इससे सहायता मिलती है।

- सूचकांकों की सहायता से जटिलतम एवं कठिनतम तथ्यों को भी सरल रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। उदाहरण के लिए-व्यापारिक क्रियाओं का मापन केवल किसी एक तथ्य के अध्ययन से सम्भव नहीं होता वरन् इसके लिए उत्पादन, आयात-निर्यात, लाभ, बैंकिंग एवं यातायात से सम्बन्धित अनेक तथ्यों का अध्ययन करना होता है जो कि केवल सूचकांक की सहायता से ही हो सकता है।

- सूचकांक सापेक्ष परिवर्तनों को मापते हैं; अत: इनकी सहायता से तुलनात्मक अध्ययन सुविधाजनक हो जाता है। यह तुलना विभिन्न स्थानों या समयों के बीच भी की जा सकती है।

- विश्व के सभी राष्ट्रों के द्वारा सूचकांक तैयार किये जाते हैं। मूल्यों में परिवर्तन, उत्पादनों, व्यावसायिक परिवर्तनों आदि के सूचकांक की रचना करके अन्य राष्ट्रों से उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। विश्व बैंक मुद्रा कोष द्वारा भी विभिन्न राष्ट्रों से सम्बन्धित आर्थिक स्थिति में परिवर्तन के सूचकांक तैयार किये जाते हैं।

- सूचकांक अनेक प्रकार के होते हैं एवं इनकी रचना अनेक प्रकार से की जाती है। अतः विभिन्न प्रकार के सूचकांक जनसाधारण को अनेक प्रकार से लाभ पहुंचाते हैं। सूचकांकों द्वारा प्रदत्त सूचनाओं के आधार पर ही लोग भावी परिवर्तन का पूर्वानुमान लगाते हैं। उन्हें आय की वास्तविक क्रय-शक्ति की जानकारी भी सूचकांकों के माध्यम से ही प्राप्त होती है।

- सूचकांकों द्वारा भूतकाल को आधार मानकर वर्तमान का अध्ययन किया जाता है, जिससे प्राप्त निष्कर्षों में भावी प्रवृत्तियों की एक झलक भी छिपी रहती है जिसके आधार पर विद्वान् भावी योजनाओं व प्रवृत्तियों का निर्माण एवं पूर्वानुमान करते हैं।

संक्षेप में, सूचकांक राष्ट्र की आर्थिक गतिविधियों के उतार-चढ़ाव के सूचक होते हैं। सिम्पसन एवं काफ्का के शब्दों में, “वर्तमान में सूचकांक सर्वाधिक प्रयुक्त सांख्यिकीय विधि है। इसका प्रयोग अर्थव्यवस्था की नाड़ी देखने में किया जाता है।

प्रश्न 4

सूचकांक बनाते समय आप क्या-क्या सावधानियाँ बरतेंगे? [2007, 16]

उत्तर:

सूचकांक बनाते समय अग्रलिखित सावधानियाँ बरती जानी चाहिए

(1) सूचकांक की रचना करने से पूर्व यह जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए कि उसका उद्देश्य क्या है; क्योंकि प्रत्येक उद्देश्य के लिए अलग-अलग प्रकार के कीमत सूचकांक बनाये जाते हैं; जैसे – मुद्रा की क्रय-शक्ति में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए थोक कीमत सूचकांक’ का निर्माण किया जाता है तथा ‘मुद्रा के मूल्य परिवर्तन का उपभोक्ता पर क्या प्रभाव होगा’ इसके लिए

फुटकर कीमतों का सूचकांक अर्थात् जीवन-निर्वाह सूचकांक का निर्माण किया जाता है।

(2) सूचकांक बनाने के लिए सबसे पहले उस वर्ष का चुनाव करना पड़ता है जिसकी कीमतों से वर्तमान वर्ष की कीमतों की तुलना करनी है। इस वर्ष को आधार वर्ष कहते हैं तथा वर्तमान वर्ष को चालू वर्ष। आधारवर्ष हमेशा एक सामान्य वर्ष होना चाहिए, जिसमें सामान्य कीमत-स्तर सामान्य रहा हो, अर्थात् न तो बहुत अधिक और न ही बहुत कम। आधार वर्ष बहुत पुराना नहीं होना चाहिए तथा उससे सम्बन्धित समस्त सूचनाएँ उपलब्ध होनी चाहिए अन्यथा तुलनात्मक परिणाम सही ज्ञात नहीं होंगे।

(3) सूचकांक बनाते समय देश में उत्पादित सभी वस्तुओं व सेवाओं को सम्मिलित नहीं किया जा सकता; अतः प्रतिनिधि वस्तुओं का चयन करना आवश्यक होता है।

(4) प्रतिनिधि वस्तुओं का चयन करने के पश्चात् उनसे सम्बन्धित कीमत के आँकड़ों का संकलन मण्डियों, दुकानों, सरकार तथा व्यापारिक संस्थाओं द्वारा प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं से कर लिया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक के लिए थोक मूल्य लिये जाते हैं। सही प्रचलित कीमतों को ही

सूचकांकों की गणना में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

(5) विभिन्न वस्तुओं की महत्ता को महत्त्व देने के लिए भारों का प्रयोग किया जाता है। सूचकांकों की रचना करने से पहले विभिन्न वस्तुओं के भार निश्चित करने के लिए विभिन्न मानदण्ड निश्चित किये जाते हैं। विभिन्न महत्त्व एवं उपयोगिता वाली वस्तुओं को समान भार देने पर गणना से प्राप्त सूचकांक असत्य होंगे।

(6) जब सूचकांकों की गणना में दो से अधिक वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है तब सही माध्य का चयन किया जाना आवश्यक होता है। भिन्न-भिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न-भिन्न माध्यों का चयन किया जाना चाहिए। एक ही माध्य सभी उद्देश्यों की समस्या का समाधान नहीं कर सकता।

प्रश्न 5

भार के आधार पर सूचकांक को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? सरल सूचकांक बनाने की रीतियों को उदाहरण सहित समझाइए।

उत्तर:

भार के आधार पर सूचकांक को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है

(1) सरल अथवा साधारण सूचकांक तथा

(2) भारित सूचकांक

सभी वस्तुओं को समान महत्त्व दिया जाए तो उसे सरल यो साधारण सूचकांक कहते हैं। जब विभिन्न वस्तुओं से सम्बन्धित भार को ध्यान में रखकर सूचकांक तैयार किये जाते हैं तो इसे भारित सूचकांक कहते हैं।

सरल सूचकांक की रचना – सरल सूचकांक बनाने की निम्नलिखित दो विधियाँ हैं

1. सरल मूल्यानुपात माध्य रीति- सरल सूचकांक की रचना की पहली रीति को सरल मूल्यानुपात माध्य रीति के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के सूचकांक की रचना में सर्वप्रथम प्रत्येक वस्तु के मूल्यानुपात (R = [latex]\frac { { P }_{ 1 } }{ { P }_{ 0 } }[/latex] x 100) ज्ञात करने होते हैं। इसके लिए चालू वर्ष के मूल्य में आधार वर्ष के मूल्य का भाग देकर 100 से गुणा करते हैं। इन मूल्यानुपातों के योग में वस्तुओं की संख्या का भाग दे देते हैं। प्राप्त परिणाम ही सूचकांक होता है।

2. सरल समूही रीति – इस रीति में चुनी हुई विभिन्न वस्तुओं के मूल्य प्रति इकाई में दिये होते हैं। आधार वर्ष और चालू वर्ष की सभी वस्तुओं के मूल्यों का अलग-अलग योग ज्ञात कर लेते हैं। चालू वर्ष के योग में आधार वर्ष के योग का भाग देकर प्राप्त संख्या को 100 से गुणा कर दिया जाता है। इस सूचकांक द्वारा वर्तमान वर्ष के कुल मूल्य की तुलना आधार वर्ष के कुल मूल्य से की जाती है। इस प्रकार के सूचकांकों की रचना सरल होती है तथा इनको समझना भी आसान होता है। परन्तु वस्तुओं की मात्रा पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता तथा मूल्य भी वस्तुओं की इकाई के लिए होते हैं;

अतः ये तुलनीय नहीं होते। यदि इकाई बदल जाए तो सूचकांक का मान भी बदल सकता है।

सूत्र – सूचकांक P01 = [latex]\frac { { SigmaP }_{ 1 } }{ { SigmaP }_{ 2 } }[/latex] = x 100

यहाँ, P1 = चालू वर्ष की कीमत तथा

P0 = आधार वर्ष की कीमत

उदाहरण 1

निम्नलिखित आँकड़ों से सरल मूल्यानुपात तथा सरल समूही रीति से सूचकांक ज्ञात कीजिए

हल:

सरल मूल्यानुपात रीति (समान्तर माध्य) को प्रयोग करते हुए

सरल समूही रीति का प्रयोग करते हुए

2002 के लिए 2001 के आधार पर कीमत सूचकांक

प्रश्न 6

भारित सूचकांक बनाने की कौन-कौन-सी विधियाँ हैं? प्रत्येक को उदाहरण सहित समझाइए।

उत्तर:

भारित सूचकांक बनाने की मुख्य रूप से दो विधियाँ हैं

1. भारित माध्य मूल्य अनुपात विधि – इस विधि में सबसे पहले मूल्य अनुपात (R) ज्ञात किये जाते हैं। इसके बाद प्रत्येक मूल्य अनुपात को संगत भार (W) से गुणा किया जाता है। भार प्रायः वस्तुओं की मात्रा के रूप में होते हैं या अन्य उद्देश्य के अनुसार निर्धारित होते हैं। उसके बाद गुणनफलों के योग से भाग दे दिया जाता है। संकेत रूप में,

सूचकांक,

उदाहरण 2

नीचे दिये गये आँकडों से वर्ष 2001 की कीमतों को आधार मानकर वर्ष 2002 का सूचकांक ज्ञात कीजिए

हल:

2. भारित समूही मूल्य विधि – इस विधि में प्रत्येक वस्तु का संगत भार लिया जाता है जिसे निर्धारित करने के बहुत-से तरीके हैं। यहाँ संगत भार को w से प्रदर्शित किया जाता है। इस चालू वर्ष की कीमत (p1) को w से गुणा करके उनका जोड़ (Σp1w) ज्ञात किया जाता है। फिर आधार वर्ष की कीमत (p0) को w से गुणा करके उनका जोड़ (Σp0W) ज्ञात किया जाता है। चालू वर्ष के योग Σp0W को आधार वर्ष के योग Σp1w से भाग दिया जाता है। इस भागफल को 100 से गुणा कर दिया जाता है। इस प्रकार,

अभीष्ट सूचकांक = [latex]\frac { { SigmaP }_{ 1 }W }{ { SigmaP }_{ 2 }W }[/latex] x 100

उदाहरण 3

निम्नलिखित आँकड़ों से भारित समूही रीति द्वारा वर्ष 1999 को आधार मानकर वर्ष 2001 के लिए सूचकांक तैयार कीजिए

हल:

प्रश्न 7

भारित सूचकांक बनाने की अन्य कौन-कौन-सी विधियाँ हैं? संक्षेप में उदाहरण सहित समझाइए।

उत्तर:

विभिन्न विद्वानों ने सूचकांक की रचना करने के लिए भार देने की अलग-अलग विधियों का प्रतिपादन किया है। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं

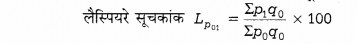

1. लैस्पियरे की विधि (Laspeyre’s Method) – प्रो० लैस्पियरे ने आधार 1 वर्ष की मात्रा q0 को दोनों वर्षों के लिए भार माना है। लैस्पियरे का सूत्र इस प्रकार है

जहाँ, p1 = चालू वर्ष का मूल्य p0 = आधार वर्ष का मूल्य q0= आधार वर्ष की मात्रा

2. पाशे विधि (Paache’s Method) – इस विधि के अन्तर्गत चालू वर्ष तथा आधार वर्ष दोनों के लिए चालू वर्ष की मात्रा का भार माना जाता है। सूत्र के अनुसार,

जहाँ, p = चालू वर्ष का मूल्य, q1 = चालू वर्ष की मात्रा, q0 = आधार वर्ष का मूल्य

3. फिशर विधि (Fisher’s Method) – इस विधि के अन्तर्गत लैस्पियरे तथा पाशे के सूत्रों का गुणोत्तर माध्य लिया जाता है। इसे फिशर का आदर्श सूचकांक कहा जाता है। सूत्र के अनुसार,

यह सूचकांक लैस्पियरे सूचकांक तथा पाशे सूचकांक का गुणोत्तर माध्य होता है अर्थात्

उदाहरण 4

निम्नलिखित आँकड़ों से लैस्पियरे, पाशे तथा फिशर सूचकांकों की रचना कीजिए

हल:

उदाहरण 5

निम्न समंकों से खाद्य पदार्थों के लिए 1980 को आधार वर्ष मानकर वर्ष 1990 के लिए भारित सूचकांक ज्ञात कीजिए

हल:

लघु उत्तरीय प्रश्न (4 अंक)

प्रश्न 1

नीचे दी गयी तालिका में वर्ष 2000 और 2001 में छः वस्तुओं के अलग-अलग मूल्य दिये गये हैं। सरल समूही रीति और सरल मूल्यानुपात रीति का प्रयोग करते हुए साधारण सूचकांक की गणना कीजिए

हल:

सूचकांकों की गणना

प्रश्न 2

निम्नलिखित आँकड़ों से वर्ष 1990 को आधार मानते हुए वर्ष 2001 तथा 2002 के लिए भारित मूल्य सूचकांक की गणना मूल्य अनुपात विधि से ज्ञात कीजिए

हल:

भारित मूल्य सूचकांक की मूल्य अनुपात विधि से गणना

प्रश्न 3

निम्नलिखित आँकड़ों से वर्ष 2002 का भारित समूह रीति द्वारा उत्पादन सूचकांक ज्ञात कीजिए

हल:

भारित समूही रीति द्वारा सूचकांक की गणना

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न (2 अंक)

प्रश्न 1

सूचकांकों का निर्माण करते समय हमें क्या-क्या प्रक्रियाएँ करनी पड़ती हैं? समझाइए।

उत्तर

सामान्यतः सूचकांकों का निर्माण करते समय हमें निम्नलिखित प्रक्रियाएँ अपनानी पड़ती हैं

- सर्वप्रथम, हमें एक ऐसे आधार-वर्ष को निश्चित करना होता है जिसके साथ वर्तमान मूल्य-स्तर की तुलना की जाती है।

- सूचकांक बनाने के लिए हमें कुछ प्रतिनिधि वस्तुओं तथा सेवाओं को चुनना होता है। क्योंकि सब वस्तुओं के मूल्यों को लेकर सूचकांक बनाना सम्भव नहीं है।

- प्रतिनिधि वस्तुओं के चुनाव के पश्चात् हमें इनके मूल्यों को इकट्ठा करना होता है। आधार वर्ष तथा वर्तमान वर्ष में इन वस्तुओं की मूल्य सूची तैयार की जाती है।

- प्रतिनिधि वस्तुओं के मूल्यों को इकट्ठा करने के पश्चात् उनका औसत निकाला जाता है।

प्रश्न 2

उपभोक्ता कीमत सूचकांक क्या है? इनकी क्या उपयोगिता है?

उत्तर:

उपभोक्ता कीमत सूचंकाक के सूचकांकों को बनाने के लिए उन वस्तुओं तथा सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। जो लोगों के द्वारा सामान्यत: उपभोग की जाती है। विभिन्न वस्तुओं को उन पर व्यय की जाने वाली आय के अनुपात में भार दिया जाता है। इनका निर्माण करते समय, उपभोक्ता की जाने वाली समस्त वस्तुओं को सम्मिलित करना सम्भव नहीं होता, इसलिए इन्हें केवल प्रतिनिधि वस्तुओं के आधार पर ही बनाया जाता है। इस प्रकार के सूचकांकों बनाते समय मुख्यतया थोक मूल्यों का प्रयोग किया जाता है।

महत्त्व – इन सूचकांकों का निर्माण मुद्रा की क्रयशक्ति में होने वाले परिवर्तनों को मापने के लिए किया जाता है, परन्तु इनकी उपयोगिता सीमित है क्योंकि ये मुद्रा की क्रयशक्ति में होने वाले परिवर्तनों का सही अनुमान नहीं दे पाते हैं।

प्रश्न 3

साधारण सूचकांक का निर्माण किस प्रकार किया जाता है?

उत्तर:

साधारण सूचकांक निर्माण करने के लिए सर्वप्रथम आधार-वर्ष का चुनाव कर लिया जाता है, तत्पश्चात् प्रतिनिधि वस्तुओं का चुनाव करके उनके मूल्य एकत्रित कर लिये जाते हैं तथा उनका औसत ज्ञात कर लिया जाता है। इन सब बातों को निश्चित करने के पश्चात् प्रत्येक प्रतिनिधि वस्तु आधार-वर्ष के मूल्यों को 100 के बराबर कर लिया जाता है और उन सबको जोड़कर वस्तुओं की संख्या से भाग दे देते हैं। इस प्रकार आधार-वर्ष के मूल्यों का गणितात्मक औसत प्राप्त हो जाता है जो आधार-वर्ष का सूचकांक होता है। आधार-वर्ष का सूचकांक प्रत्येक दशा में 100 आता है। इसके पश्चात् वर्तमान वर्ष के मूल्यों को लेकर उनके मूल्य सम्बन्धी (Price relatives) निकाले जाते हैं जो वस्तुओं के वर्तमान मूल्यों को आधार-वर्ष के मूल्यों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। इस प्रकार प्राप्त होने वाले सब वस्तुओं के मूल्य सम्बन्धियों को जोड़कर वस्तुओं की संख्या से भाग दे देते हैं और इस प्रकार वर्तमान वर्ष का सूचकांक ज्ञात हो जाता है।

प्रश्न 4

सूचकांकों की चार सीमाएँ बताइए। [2008]

उत्तर:

(1) सूचकांक मुद्रा के मूल्य परिवर्तनों का बिल्कुल सही माप प्रस्तुत नहीं करते हैं।

(2) सूचकांकों की सहायता से दो देशों के सम्बन्ध में किसी प्रकार की तुलना करना काफी कठिन है।

(3) सूचकांक केवल वर्ग विशेष के लिए ही मूल्य परिवर्तनों को माप सकते हैं।

(4) भार निर्धारण अवैज्ञानिक होता है।

निश्चित उत्तरीय प्रश्न (1 अंक)

प्रश्न 1

सूचकांक क्या होते हैं? [2007, 09, 15, 16]

उत्तर:

सूचकांक मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को मापने का एकमात्र साधन है। उनके द्वारा मूल्य-स्तर की केन्द्रीय प्रवृत्ति को मापा जा सकता है।

प्रश्न 2

सूचकांक कितने प्रकार के होते हैं?

उत्तर:

सूचकांक सामान्यत: चार प्रकार के होते हैं

- सामान्य मूल्य सूचकांक,

- श्रमिकों के जीवन-निर्वाह व्यय सूचकांक,

- थोक कीमतों के सूचकांक,

- औद्योगिक सूचकांक।

प्रश्न 3

सूचकांक के निर्माण की प्रक्रिया बताइए।

उत्तर:

(1) आधार-वर्ष का चुनाव करना,

(2) प्रतिनिधि वस्तुओं का चुनाव,

(3) वस्तुओं के मूल्यों को इकट्ठा करना तथा

(4) औसत ज्ञात करना।

प्रश्न 4

सूचकांक बनाते समय उत्पन्न होने वाली चार कठिनाइयाँ लिखिए। [2009]

उत्तर:

(1) आधार-वर्ष के चुनने में कठिनाई।

(2) प्रतिनिधि वस्तुओं के चुनाव में कठिनाई।।

(3) मूल्यों को इकट्ठा करने में कठिनाई।

(4) भार देने में कठिनाई।

प्रश्न 5

आधार वर्ष का निर्देशांक क्या होना चाहिए? [2014]

उत्तर:

आधार वर्ष का सूचकांक (निर्देशांक) 100 होना चाहिए।

प्रश्न 6

सूचकांक के आर्थिक उपयोग बताइए। [2008]

उत्तर:

सूचकांक आर्थिक जगत में होने वाले परिवर्तनों का ज्ञान कराते हैं। इसके आधार पर ही सरकार करारोपण सार्वजनिक व्यय, ऋण, बैंक-साख ब्याज दर सम्बन्धी नीतियों का निर्धारण करती है। इसी कारण सूचकांकों को आर्थिक वायुमापक यन्त्र कहकर सम्बोधित किया गया है।

प्रश्न 7

सूचकांक का अर्थ स्पष्ट कीजिए। [2013]

उत्तर:

सूचकांक मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को नापने का एक साधन है। इसके द्वारा मूल्य के स्तर की केन्द्रीय प्रवृत्ति को मापा जा सकता है। सामान्य मूल्य-स्तर में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर ही हम मुद्रा की क्रय-शक्ति में होने वाले परिवर्तनों को जान सकते हैं। बढ़ता हुआ सूचकांक हमें यह बताता है कि सामान्य मूल्य-स्तर बढ़ रहा है तथा मुद्रा का मूल्य गिर रहा है। इसके विपरीत, यदि सूचकांक गिरता है तो वह इस बात का संकेत देता है कि सामान्य मूल्य-स्तर गिर रहा है और मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है। सूचकांक मुद्रा के मूल्य की निरपेक्ष माप प्रस्तुत नहीं करते। उनके द्वारा केवल मुद्रा के मूल्य में होने वाले सापेक्षिक परिवर्तनों को मापा जा सकता है तथा विभिन्न समय में मूल्य-स्तर की तुलना की जा सकती है। किसी निश्चित समय पर मूल्य-स्तर कितना है, इसे सूचकांक द्वारा नहीं बताया जा सकता अपितु किसी दूसरे समय की अपेक्षा यह कितना बढ़ गया है अथवा कम हो गया है, इसे हम सूचकांकों की सहायता से जान सकते हैं।

बहुविकल्पीय प्रश्न (1 अंक)

प्रश्न 1

श्रृंखला मूल्यानुपात

उत्तर:

प्रश्न 2

“सूचकांक की श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है, जो अपने झुकाव तथा उच्चावचनों द्वारा जिस परिमाण से सम्बन्धित है, में होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट करती है। यह परिभाषा दी है

(क) प्रो० चैण्डलर ने

(ख) प्रो० बाउले ने

(ग) किनले ने

(घ) हार्पर ने ।

उत्तर:

(ख) प्रो० बाउले ने।

प्रश्न 3

‘कीमत का सूचकांक आधार-वर्ष की तुलना में किसी अन्य समय में कीमतों की औसत ऊँचाई को प्रकट करने वाली संख्या है।” यह परिभाषा दी है

(क) प्रो० चैण्डलर ने

(ख) प्रो० बाउले ने

(ग) किनले ने

(घ) हार्पर ने

उत्तर:

(क) प्रो० चैण्डलर ने।

We hope the UP Board Solutions for Class 12 Economics Chapter 30 Index Numbers (सूचकांक) help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 12 Economics Chapter 30 Index Numbers (सूचकांक), drop a comment below and we will get back to you at the earliest.