UP Board Solutions for Class 10 Home Science Chapter 14 रसोईघर की व्यवस्था, देख-रेख तथा सफाई

These Solutions are part of UP Board Solutions for Class 10 Home Science . Here we have given UP Board Solutions for Class 10 Home Science Chapter 14 रसोईघर की व्यवस्था, देख-रेख तथा सफाई.

विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1:

रसोईघर से आप क्या समझती हैं ? रसोईघर की व्यवस्था में मुख्य रूप से ध्यान में रखने योग्य बातों का वर्णन कीजिए।

या

रसोईघर की व्यवस्था आप कैसे करेंगी ? विस्तारपूर्वक समझाइए। [2010]

या

रसोईघर की व्यवस्था एवं सजावट आप कैसे करेंगी? वर्णन कीजिए। [2016]

या

आदर्श रसोईघर क्या है? [2008, 11, 12]

या

रसोईघर की सफाई, व्यवस्था एवं देख-रेख के समय आप किन-किन बातों का ध्यान रखेंगी? [2007, 13]

या

एक आदर्श रसोईघर/आधुनिक रसोईघर की व्यवस्था के बारे में लिखिए। [2012, 13, 15, 16]

उत्तर:

रसोईघर का अर्थ

परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए प्रतिदिन भोजन तैयार किया जाता है। भोजन पकाना एवं तैयार करके रखना एक महत्त्वपूर्ण घरेलू कार्य है। इस महत्त्वपूर्ण कार्य को करने के लिए घर पर एक अलग स्थान निर्धारित किया जाता है। इस स्थान को ही रसोईघर (UPBoardSolutions.com) कहते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि घर का वह भाग या कक्ष रसोईघर कहलाता है, जहाँ भोजन पकाया तथा पकाए गए भोजन को संगृहीत किया जाता है। रसोईघर में ही विभिन्न खाद्य-सामग्रियों को एकत्र करके रखा जाता है। रसोईघर, घर का विशेष महत्त्वपूर्ण भाग होता है। इसके मुख्य रूप से दो कारण हैं- प्रथम कारण यह है कि रसोईघर में ही परिवार के सभी सदस्यों के लिए भोजन पकाया जाता है। इसके अतिरिक्त दूसरा कारण है कि गृहिणी को दिनभर में काफी अधिक समय तक रसोईघर में ही रहना पड़ता है। यही कारण है कि अब रसोईघर की व्यवस्था को विशेष महत्त्व दिया जाता है।

![]()

रसोईघर की व्यवस्था के अन्तर्गत ध्यान रखने योग्य बातें

रसोईघर की सुव्यवस्था बनाये रखना गृहिणी का परम कर्तव्य माना जाता है। प्रत्येक सुगृहिणी का रसोईघर अत्यधिक सुव्यवस्थित होता है। रसोईघर की व्यवस्था को देखकर गृहिणी की रुचि एवं कार्य-निपुणता का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। यदि रसोईघर की व्यवस्था सही होती है, तो गृहिणी को भोजन पकाने, परोसने तथा समेटने में पर्याप्त सुविधा होती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए ही आजकल रसोईघर की व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दिया जाने लगा है। रसोईघर की व्यवस्था के अन्तर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए

1. सभी वस्तुएँ निर्धारित स्थान पर रखें:

रसोईघर की व्यवस्था के अन्तर्गत सबसे मुख्य बात यह है कि सभी वस्तुएँ सही एवं निर्धारित स्थान पर ही रखी जानी चाहिए। प्रत्येक वस्तु ऐसे स्थान पर रखी जानी चाहिए, जहाँ से उसे प्रयोग करने के लिए सुविधापूर्वक उठाया जा सके। उदाहरण के लिए-तवा, चिमटा, चाकू, छलनी, कद्दूकस आदि वस्तुओं का स्थान निर्धारित होना चाहिए तथा प्रयोग करने के उपरान्त पुनः उन्हें उनके निर्धारित स्थान पर रख देना चाहिए। वस्तुओं के अतिरिक्त रसोईघर के कूड़े को भी जहाँ-तहाँ नहीं फेंकना चाहिए। रसोईघर के कूड़े को वहीं कोने में रखे एक ढक्कनदार डिब्बे में डालते रहना चाहिए। चोकर, सब्जी.एवं फलों के छिलके, जूठन आदि को शीघ्र ही इस डिब्बे में डाल देना चाहिए।

2. ईंधन के साधन की उचित व्यवस्था:

रसोईघर की व्यवस्था में चूल्हे अथवा स्टोव या कुकिंग गैस का विशेष महत्त्व है। यदि चूल्हे पर भोजन बनाने की व्यवस्था है तो चूल्हा बिल्कुल ठीक होना चाहिए, उसका कोई एक कोना अथवा अन्य कोई भाग टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। चूल्हे को नित्य ही मिट्टी से पोतकर साफ रखना चाहिए। यदि मिट्टी के तेल के स्टोव पर कार्य करना है तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्टव ठीक हो। प्रायः घरों में स्टोव खराब या बिगड़े ही रहते हैं। स्टोव में मैला तेल डालने से वे बार-बार बन्द हो जाते हैं। स्टोव को खोलने के लिए बार-बार पिन का प्रयोग करना पड़ता है। इससे झुंझलाहट भी होती है तथा परेशानी भी। अत: रसोईघर की व्यवस्था के अन्तर्गत ध्यान रहे कि आपका स्टोव सदैव ठीक रहे। खाना पकाना प्रारम्भ करने से पूर्व ही देख लेना चाहिए कि स्टोव में पर्याप्त तेल है या नहीं। यदि तेल कम हो तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व स्टोव में तेल डाल लेना चाहिए। यदि खाना बनाते समय बीच में ही तेल समाप्त हो जाए तो अत्यन्त असुविधा होती है। स्टोव के अतिरिक्त अनेक घरों में गैस के चूल्हे अथवा बिजली के हीटर पर भी खाना बनाया जाता है। गृहिणी को चाहिए कि इन उपकरणों पर कार्य करने से पहले इनकी जॉच भली-भाँति कर लें। इनका प्रयोग करने में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा कभी-कभी दुर्घटना होने की भी आशंका रहती है।

3. खाद्य-सामग्री को सँभालकर रखना:

रसोईघर की व्यवस्था के अन्तर्गत सभी प्रकार की खाद्य-सामग्री को सँभालकर रखने का भी विशेष महत्त्व है। सभी वस्तुओं को ढककर रखना चाहिए। घरों में प्राय: बिल्ली, चूहे अथवा चिड़िया आदि पक्षी रसोईघर के आस-पास मँडराते रहते हैं। अत: यदि आपकी खाद्य-सामग्री सुरक्षित नहीं है तो ये घरेलू-जीव उसमें मुँह मार सकते हैं। इसी प्रकार कॉकरोच, छिपकली आदि कीटों से खाद्य-वस्तुओं को बचाकर रखना भी रसोईघर की व्यवस्था में ही सम्मिलित है। रसोईघर में अनेक (UPBoardSolutions.com) वस्तुएँ डिब्बों में भी रखी जाती हैं। डिब्बे साफ एवं करीने से रखे रहने चाहिए। डिब्बे पर कागज का लेबिल चिपकाकर, उसमें रखी गयी वस्तु का नाम अवश्य लिख देना चाहिए। ऐसा करने से ढूँढ़ने की परेशानी नहीं होती तथा समय भी बच जाता है।

![]()

4. बर्तनों की सफाई:

रसोईघर की व्यवस्था के अन्तर्गत बर्तनों की सफाई की व्यवस्था का भी उल्लेखनीय महत्त्व है। सामान्यतया घरों में, बर्तन रसोईघर में ही या उसके निकट के बरामदे अथवा आँगन में माँजने का स्थान निर्धारित किया जाता है। बर्तन साफ करने का स्थान पक्का होना चाहिए। यदि बैठकर बर्तन साफ करने हों, तो फर्श पर एक हौदी या मुंडेर-सी बना लेनी चाहिए, जिससे बर्तन धोने पर गन्दा पानी सब ओर न फैलने पाये। बर्तन रोख, साबुन, विम अथवा सोडे से साफ किये जाते हैं। स्टील के बर्तनों को विम से ही साफ करना चाहिए। इससे उन पर खरोंचे नहीं पड़तीं तथा उनकी चमक भी फीकी नहीं पड़ती। बर्तन धोने के पाउडर, टिकिया आदि को किसी प्लास्टिक के डिब्बे में रखना चाहिए। विम आदि को गीला होने से बचाकर रखना चाहिए, जिससे वह जमकर गाँठयुक्त न हो जाए। राख को भी सूखा रखने का प्रयास करना चाहिए। वैसे आजकल अधिकांश घरों में बर्तन साफ करने के लिए आधुनिक ढंग ही प्राय: अधिक पसन्द किये जाते हैं जिसके अन्तर्गत खड़े होकर ही बर्तन साफ किये जाते हैं। खड़े होकर बर्तन साफ करने के लिए दीवार के साथ एक सीमेण्ट अथवा चीनी-मिट्टी की साफ-सुथरी सिंक लगी रहती है। सिंक के साथ ही नल होता है। सभी बर्तन सिंक में ही ए जाते हैं। सिंक के निचले भाग में एक पाइप लगा रहता है जहाँ से गन्दा पानी बाहर निकल जाता है। सिंक पर बर्तन साफ करने से बड़ी सुविधा होती है। इससे न तो कपड़े खराब होते हैं और (UPBoardSolutions.com) न ही झुककर बैठना पड़ता है।

उपर्युक्त विवरण द्वारा रसोईघर की व्यवस्था का संक्षिप्त परिचय प्राप्त हो जाता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि वह रसोईघर व्यवस्थित कहलाएगा जिसमें कार्य करना सुविधाजनक हो तथा सब ओर स्वच्छता एवं सुथरापन प्रतीत हो। ऐसे रसोईघर में कार्य करना भी अच्छा लगता है, देखने वालों को प्रसन्नता होती है तथा गृहिणी की भी प्रशंसा होती है।

प्रश्न 2:

भारतीय एवं पाश्चात्य शैली की व्यवस्था के रसोईघरों के गुण-दोषों का वर्णन कीजिए।

या

भारतीय व विदेशी शैली के रसोईघर की व्यवस्था में क्या अन्तर है? स्पष्ट कीजिए। [2011]

या

या

आधुनिक रसोईघर का वर्णन कीजिए। [2016]

या

रसोईघर की देशी और विदेशी शैलियों की व्यवस्था की विवेचना कीजिए। [2009]

या

रसोईघर की आधुनिक शैली और भारतीय शैली में अन्तर बताइए। [2012, 13, 14, 15, 16, 18]

उत्तर:

रसोईघर के प्रकार

घर में अन्य कमरों के समान ही रसोईघर भी मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रकार के रसोईघर को भारतीय शैली का रसोईघर तथा द्वितीय प्रकार के रसोईघर को विदेशी या पाश्चात्य शैली का रसोईघर कहा जाता है। रसोईघरों के इन दोनों प्रकारों का सामान्य परिचय निम्नलिखित है

1. भारतीय शैली का रसोईघर:

भारतीय पद्धति में गृहिणी पटरे या भूमि पर बैठकर खाना बनाती थी। खाना पकाने के लिए चूल्हे का प्रयोग किया जाता था। प्राचीनकाल में प्रत्येक घर में इस पद्धति का प्रयोग किया जाता था। आजकल यह पद्धति गाँवों तथा निर्धन परिवारों तक ही सीमित होकर रह गयी है। भारतीय (UPBoardSolutions.com) शैली में सदस्यों को भूमि पर बैठकर भोजन परोसा जाता है। बर्तन इत्यादि की सफाई के लिए रसोईघर में एक ओर नल अथवा पानी का प्रबन्ध होता है, जहाँ पर पटरे पर बैठकर गृहिणी बर्तनों की सफाई करती है। बर्तन, मसाले व खाद्य-सामग्री रखने के लिए कम ऊँचाई की अलमारियाँ प्रयोग में लायी जाती हैं।

दोष-भारतीय शैली के रसोईघर में निम्नलिखित दोष हैं

- पटरे पर बैठकर भोजन पकाने से गृहिणी के पेट पर दबाव पड़ता है।

- गृहिणी को बीच-बीच में सामान लेने के लिए उठना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप उसे थकान अधिक होती है।

- चूल्हे व अँगीठी के प्रयोग में धुआँ उत्पन्न होता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तथा बर्तनों इत्यादि को काला करता है।

- घर के सदस्य प्रायः भोजन करने के समय जूते, चप्पल आदि पहनकर रसोईघर में आ जाते हैं, जिससे गन्दगी फैलती है।

![]()

नियम:

भारतीय पद्धति के रसोईघर के उपर्युक्त दोषों के निवारण के लिए निम्नलिखित नियमों का कठोरतापूर्वक पालन किया जाना चाहिए

(i) रसोईघर में वायु के पारगमन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

(ii) धुएँ के निष्कासन के लिए उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए।

(iii) घर के सदस्यों को जूते वे चप्पल उतारकर रसोईघर में प्रवेश करना चाहिए।

2. विदेशी शैली का रसोईघर:

विदेशी पद्धति में गृहिणी रसोईघर में खड़े होकर भोजन तैयार करती है। रसोईघर के पास भोजन-कक्ष होता है, जहाँ पर घर के सदस्य खामा खाने के लिए मेज व कुर्सियों का उपयोग करते हैं। इस प्रकार के रसोईघर में गृहिणी की कमर की ऊँचाई तक की मेज अथवा स्लैब होती है, जिस पर गैस का चूल्हा रखा होता है। स्लैब के बाईं ओर बर्तन इत्यादि धोने के लिए एक सिंक लगी होती है तथा दूसरी ओर खाद्य-सामग्री, मसाले, दाल इत्यादि रखने के लिए अलमारी अथवा रेक्स (UPBoardSolutions.com) बनी होती हैं। अन्य रेक्स में काँच के बर्तन व अन्य सम्बन्धित सामग्री रखी होती है। सफाई की दृष्टि से स्लैब्स प्रायः चिकने पत्थर के बनाए जाते हैं।

गुण:

आधुनिक गृहिणी प्रायः विदेशी शैली का रसोईघर ही पसन्द करती है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं

- खड़े होकर खाना बनाने में थकान कम होती है।

- बार-बार उठने-बैठने की बचत होने के कारण गृहिणी को अपेक्षाकृत कम श्रम करना पड़ता है।

- सिंक में बर्तन धोने से तथा स्लैब्स चिकने पत्थर के बने होने से रसोईघर में सफाई की उत्तम व्यवस्था रहती है।

- खाना पकाने की गैस के उपयोग से रसोईघर में धुआँ नहीं उत्पन्न होता है; अत: बर्तन आदि कम काले होते हैं।

उपर्युक्त विवरण द्वारा भारतीय एवं विदेशी शैली के रसोईघरों का अन्तर स्पष्ट हो जाता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि भारतीय शैली के रसोईघर में सभी कार्य बैठकर किए जाते हैं, जबकि विदेशी शैली के रसोईघर में सभी कार्य खड़े होकर किए जाते हैं। विदेशी शैली को रसोईघर अधिक साफ, सुविधाजनक तथा व्यवस्थित होता है, अत: अधिकांश गृहिणियाँ विदेशी शैली के रसोईघर ही

अधिक पसन्द करती हैं।

प्रश्न 3:

रसोईघर में प्रयुक्त किए जाने वाले चूल्हों का वर्णन कीजिए।

या

विभिन्न प्रकार के ईंधनों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। दोषपूर्ण ईंधन का गृहिणी के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है?

या

कुकिंग गैस के प्रयोग में क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? [2008, 10, 11]

या

गैस स्टोव का प्रयोग करने गैस स्टोव का प्रयोग करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? [2010, 11, 12, 14, 16]

या

गैस के चूल्हे के क्या लाभ हैं? [2008, 10, 12]

या

रसोई गैस की उपयोगिता लिखिए। [2015]

या

गैस स्टोव पर खाना पकाते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? [2010, 11, 12, 13, 14, 16]

उत्तर:

भोजन पकाने अर्थात् पाक-क्रिया में सर्वाधिक आवश्यक साधन ईंधन है। ईंधन से उत्पन्न ताप द्वारा ही पाक-क्रिया चलती है। ईंधन व चूल्हे का परस्पर गहन सम्बन्ध होता है। ईंधन के प्रकार के

आधार पर चूल्हे का प्रयोग किया जाता है।

1. चूल्हे:

हमारे देश में विभिन्न प्रकार के चूल्हे प्रयोग में लाए जाते हैं, जिनमें मुख्य निम्नलिखित हैं

(क) साधारण चूल्हा:

यह अंग्रेजी भाषा के अक्षर ‘यू’ के आकार में मिट्टी अथवा ईंटों से बनाया जाता है। चूल्हे के ऊपर पकाने की सामग्री किसी बर्तन में डालकर रखी जाती है तथा नीचे लकड़ियाँ जलाई जाती हैं। यह चूल्हा धुआँ उत्पन्न करने के कारण गृहिणी व अन्य सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

(ख) हैदराबादी चूल्हा:

यह चूल्हा अंग्रेजी भाषा के अक्षर ‘एल’ के आकार का होता है। इसको मिट्टी की बन्द नाली के समान बनाया जाता है। इसका एक सिरा लकड़ियाँ लगाने के लिए खुला रखा जाता है तथा दूसरा । सिरा बन्द रहता है। बन्द सिरे के ऊपर एक चिमनी लगाई जाती है, जोकि रसोई की छत से (UPBoardSolutions.com) बाहर तक गई होती है। चिमनी के ऊपरी सिरे पर एक छतरी लगाई जाती है, जोकि पानी तथा कूड़ा-करकट इत्यादि को चिमनी में जाने से रोकती है। इसकी सतह पर तीन या चार स्थानों पर छिद्र होते हैं, जिन पर विभिन्न वस्तुएँ एक ही समय में पकाई जा सकती हैं।

विशेषताएँ:

यह चूल्हा अन्य सभी चूल्हों से निम्नलिखित विशेषताओं के कारण उत्तम रहता है

- इससे उत्पन्न धुआँ चिमनी द्वारा रसोईघर से बाहर निकल जाता है।

- इस चूल्हे की सम्पूर्ण ऊष्मा उपयोग में आने के

- इस चूल्हे पर एक ही समय में कई वस्तुओं को पकाया जा सकता है। | लकड़ी का चल्हे के ईंधन के रूप में उपयोग-ईंधन का मुख्य स्रोत लकडियाँ सहज ही उपलब्ध हो जाता है तथा अनुपयोगी लकड़ियों का भी ईंधन के रूप में उपयोग हो जाता है, परन्तु लकड़ी का ईंधन धुआँ उत्पन्न करने के कारण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है तथा कई बार उपयोगी लकड़ियों की बर्बादी भी हो जाती है। लकड़ियों का ईंधन के रूप में उपयोग करने से वन उन्मूलन को बढ़ावा मिलता है तथा पर्यावरण असन्तुलन की समस्या में वृद्धि होती है।

![]()

2. अँगीठी:

विभिन्न उपयोगों के लिए छोटे-बड़े आकार की अँगीठियों का उपयोग किया जाता है। अँगीठी प्राय: ढोल के समान होती है जिसकी ऊँचाई के मध्य में लोहे की जाली लगी होती है। जिसको नीचे से ईंधन को जलने के लिए आवश्यक वायु मिलती है। अँगीठी में कच्चा कोयला (लकड़ी का कोयला) तथा पत्थर का कोयला (खनिज कोयला) ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। प्रारम्भ में यह धुआँ देता है जिसका निष्कासन प्राय: रसोईघर के बाहर किया जाता है। अत: अँगीठी के प्रयोग से धुएँ से होने वाली हानियों से बचा जा सकता है।

कोयले का अँगीठी के ईंधन के रूप में उपयोग:

खनिज कोयला ऊर्जा का महत्त्वपूर्ण स्रोत है। अनेक उद्योग एवं रेलवे खनिज कोयले पर निर्भर करते हैं; अत: इसका अनावश्यक उपयोग समाज के लिए हानिकारक है। घरों तथा होटलों में इसका उपयोग लाभकारी है। कोयला अधिक ऊष्मा देर तक उत्पन्न करता है; अत: भोज्य पदार्थ इसमें पकने में कम समय लेते हैं। कोयले के ज्वलन से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी विषैली गैस निकलती है; अत: अँगीठी उपयोग करते समय रसोईघर अथवा कमरे की खिड़कियाँ एवं रोशनदान खुले होने चाहिए अन्यथा दुर्घटना की आशंका रहती है।

3. स्टोव:

स्टोव में मिट्टी के तेल (केरोसीन तेल) का ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। ये प्रायः दो प्रकार के होते हैं

(क) बत्तियों वाला स्टोव:

यह टिन का बना हुआ ऐसा स्टोव होता है जिसमें लैम्प के समान सूत से बनी एक या कई बत्तियाँ लगी होती हैं। बत्तियों का निचला सिरा तेल में डूबा रहता है तथा । स्टोव में एक ओर बत्तियों को ऊपर-नीचे करने की यान्त्रिक व्यवस्था होती है। स्टोव के मध्य में बत्तियों के घेरे के अन्दर की ओर एक जालीदार डिब्बा तथा बाहर की ओर ऊपर व नीचे की ओर से खुला टिन का छिद्रमय घेरा लगा होता है। एक ओर बड़ा घेरा इससे बाहर होता है, जो कि तेज वायु को (UPBoardSolutions.com) अन्दर जाने से रोकता है। यदि सावधानीपूर्वक व नियमानुसार इस स्टोव का प्रयोग किया। जाए, तो यह धुआँरहित होता है तथा पर्याप्त ऊष्मा देता है।

(ख) पम्प वाला स्टोव:

इसमें तेल की टंकी के ऊपर एक बर्नर लगा होता है। टंकी में हवा भरने के लिए एक ओर एक पिस्टन लगा होता है। अधिक वायु को निष्कासित करने के लिए टंकी में एक यान्त्रिक वाल्व लगा होता है। स्टोव का प्रयोग करने के समय बर्नर को लाल होने तक गर्म किया जाता है। अब वायु के दबाव के कारण टंकी का तेल बर्नर तक पहुँचकर गैस में बदल जाता है, तो यह नीले रंग की ज्वाला देता है। यह एक धुआँरहित स्टोव है जो कि बर्तन काले नहीं करता है।

मिटटी के तेल का स्टोव के ईंधन के रूप में उपयोग:

महत्त्वपूर्ण ईंधन होने के कारण मिट्टी के तेल का अनेक उद्योगों में उपयोग होता है। अतः इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण इसे सावधानीपूर्वक प्रयोग में लाना चाहिए। प्रयोग करते समय यह हाथों में तथा भोज्य पदार्थों में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यह दुर्गन्धयुक्त व स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक होता है। मिट्टी के तेल के जलने से विषैली गैस निष्कासित होती है; अतः बन्द कमरे में स्टोव आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए।

![]()

4. गैस का चूल्हा:

आधुनिक ईंधन के रूप में कुकिंग गैस का उपयोग सर्वाधिक लोकप्रिय है। इसके लिए विशेष प्रकार के बर्नर वाला चूल्हा प्रयोग में लाया जाता है। घरेलू चूल्हे में सामान्यतया दो बर्नर होते हैं। चूल्हा रबड़ की नली द्वारा गैस सिलिण्डर से जुड़ा होता है। एक विशिष्ट यान्त्रिक रचना (रेगुलेटर) के द्वारा चूल्हे में गैस का आदान-प्रदान नियन्त्रित किया जाता है। प्रत्येक बर्नर के लिए गैस को कम अथवा अधिक करने की अलग-अलग व्यवस्था होती है।

कुकिंग गैस (एल० पी०जी०) का ईंधन के रूप में उपयोग:

एल०पी०जी० एक अत्यन्त उपयोगी ईंधन है। धुआँरहित होने के कारण इसके उपयोग से बर्तन काले नहीं होते। गैस के चूल्हे का ताप इच्छानुसार कम अथवा अधिक किया जा सकता है तथा इसकी सफाई करना भी सरल है। कुकिंग गैस एक अत्यन्त ज्वलनशील पदार्थ है; अतः इसे उपयोग

करते समय निम्नलिखित सावधानियों का पालन करना आवश्यक है

- बर्नर में गैस प्रवाहित करते समय इसे तुरन्त जलाना चाहिए।

- प्रयोग के बाद चूल्हे की नॉब’च रेगुलेटर द्वारा गैस का सिलिण्डर बन्द कर देना चाहिए।

- गैस के रिसने की स्थिति में गैस सप्लाई एजेन्सी के किसी जिम्मेदार व्यक्ति को तुरन्त सूचना देनी चाहिए।

- गैस की दुर्गन्ध आने पर रसोईघर की खिड़कियाँ व दरवाजे खोल देने चाहिए। इस संमय विद्युत बटन खोलने या बन्द करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में हल्का-सा भी स्पार्क दुर्घटना का कारण बन सकता है।

- छोटे बच्चों को गैस के चूल्हे का प्रयोग नहीं करने देना चाहिए।

5. विद्युत चूल्हा:

विद्युत ऊर्जा ईंधन का सहज ही उपलब्ध स्रोत है; अत: अनेक घरों में इसे भी प्रयोग में लाया जाता है। बाजार में बने-बनाए विद्युत चूल्हे (हीटर) मिलते हैं। इनमें चीनी-मिट्टी की विशेष प्रकार की प्लेट में एक विशिष्ट धातु का फिलामेण्ट लगा होता है। चीनी की प्लेट विभिन्न (UPBoardSolutions.com) आकार एवं प्रकार के टिन अथवा ढले हुए लोहे के खोल में लगी होती है। विद्युत प्रवाह होने पर फिलामेण्ट रक्त-तप्त अथवा लाल होने तक गर्म होकर ऊष्मा देता है, जिससे भोजन पकाना सम्भव हो पाता है।

विद्युत का ईंधन के रूप में उपयोग-छोटे:

बड़े लगभग सभी प्रकार के उद्योगों में ऊर्जा-प्राप्ति के लिए विद्युत का प्रयोग होता है। घरों में ईंधन के रूप में विद्युत का उपयोग एक सामान्य बात है। विद्युत का उपयोग करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है

(i) हीटर का उपयोग जल्दबाजी में एवं असावधानी से न करें।

(ii) गीले हाथों से अथवा गीले स्थान पर हीटर का उपयोग न करें।

(iii) किसी विद्युत कुचालक (लकड़ी का पटरा) पर बैठकर ही हीटर पर भोजन बनाएँ।

(iv) उपयोग के बाद हीटर का प्लग सॉकेट से निकाल दें।

![]()

प्रश्न 4:

रसोईघर को सुविधाजनक बनाने के लिए आप किन-किन आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करेंगी?

या

मिक्सी के प्रयोग के समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। कैसे? [2009, 12]

या

आधुनिक रसोईघर में समय और शक्ति के बचाव के लिए कौन-कौन से उपकरण काम में लाये जाते हैं ? विवेचना कीजिए। [2007, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 18]

या

भोजन पकाने में श्रम एवं समय बचाने वा उपकरणों का चित्र सहित वर्णन कीजिए। [2011, 16]

या

रसोईघर में प्रयोग आने वाले समय और शक्ति बचाने वाले प्रमुख उपकरणों के नाम लिखिए। फ्रिज की देखभाल आप किस प्रकार करेंगी? [2009]

या

रेफ्रिजरेटर की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। [2018]

उत्तर:

रसोईघर के लिए उपयोगी आधुनिक उपकरण

आधुनिक युग विज्ञान एवं तकनीक का है। अब जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सुविधा एवं सुगमता के लिए नए-नए यन्त्रों एवं उपकरणों को खोजा एवं अपनाया जाने लगा है। आधुनिक युग में रसोईघर के कार्य को भी सरल एवं सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न आधुनिक उपकरणों को अपनाया जाने लगा है। इनमें से कुछ यन्त्र अथवा उपकरण विद्युतचालित हैं तथा कुछ अन्य साधूनों से। इन उपकरणों को अपनाने से गृहिणी का कार्य वैज्ञानिक ढंग से होता है तथा उसमें समय एवं परिश्रम भी कम लगता है। रसोईघर के लिए उपयोगी मुख्य उपकरणों का संक्षिप्त परिचय अग्रवर्णित है

1. कुकर:

यह खाद्य-पदार्थों को पकाने का आधुनिक एवं लोकप्रिय,उपकरण है जिसके अन्दर के बन्द स्थान में गर्मी अथवा भाप से भोजन पकाया जाता है। ये प्रायः निम्न प्रकार के होते हैं

(क) प्रेशर कुकर:

यह एक विशेष धातु का बना भगोने जैसा बर्तन होता है, जिसर का ढक्कन पूर्ण रूप से वायुरोधक होता है। भगोने व ढक्कन को वायुरोधक रूप में जोड़ने का कार्य रबर के छल्ले को लगाकर किया जाता है। खाद्य-वस्तुओं को कुकर के अन्दर रखकर तथा थोड़ा पानी। डालकर कुकर को वायुरोधक रूप से बन्द कर देते हैं। अब कुकर को चूल्हे पर चढ़ा दिया जाता है। कुकर के। अन्दर भाप बनती है जिसका ताप लगभग 110° सेण्टीग्रेडतथा दाब 15 पौण्ड होता है। भाप का दबाव अधिक बढ़ जाने पर अतिरिक्त भाप सुरक्षा-वाल्व के द्वारा कुकर से बाहर निकल जाती है।

इस प्रकार प्रेशर कुकर भोजन पकाने का सबसे सुरक्षित उपकरण है। भाप की ऊष्मा से केवल कुछ मिनटों में ही भोजन भली प्रकार से पक जाता है। अतः प्रेशर कुकर के उपयोग से समय एवं ईंधन की पर्याप्त बचत होती है।

(ख) इकमिक कुकर:

यह एक धातु का बना खोल होता है जिसमें पानी डालकर गर्म करने पर भाप बनती है। इसके खाली स्थान में एक से तीन तक की संख्या में भगोने रखे जा सकते हैं, जिसके फलस्वरूप तीन प्रकार तक के भोज्य पदार्थ एक साथ पकाये जा सकते हैं। कुकर के निचले भाग में अँगीठी बनी होती है। इसमें भी ईंधन की बचत होने के साथ ही भोजन भी स्वादिष्ट बनता है।

![]()

(ग) जलरहित आनन्द कुकर:

इसमें भी । इकमिक कुकर के समान कई वस्तुएँ एक साथ पकायी जा सकती हैं। इसके निचले भाग में अँगीठी होती है। जिसके नीचे भूनी (रोस्ट) जाने वाली वस्तुएँ रखी जा सकती हैं। इस कुकर में पानी रखने की कोई व्यवस्था नहीं होती तथा भोजन शुष्क गर्मी द्वारा पकता है।

2. विद्युत उपकरण:

विद्युतचालित अनेक उपयोगी उपकरण भोजन तैयार करने व उसके संरक्षण में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं। इनके मुख्य उदाहरण निम्नलिखित हैं

(क) विद्युत केतली:

पानी गर्म करने तथा चाय इत्यादि बनाने के लिए विद्युत केतली एक उपयोगी उपकरण है। इसमें केतली के निचले भाग में हीटर लगा होता है। विद्युत प्रवाह करने पर हीटर का फिलामेण्ट गर्म होकर केतली में भरे पानी को ऊष्मा प्रदान करता है।

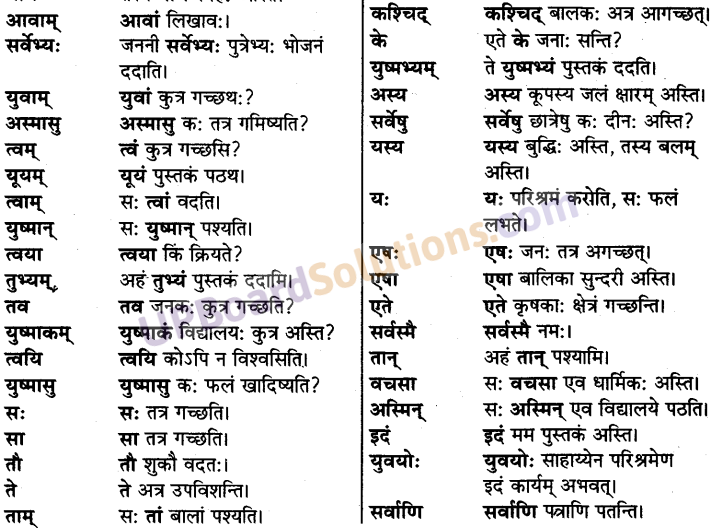

(ख) विद्युत टोस्टर:

इस यन्त्र में ब्रेड-टोस्ट रखने के लिए जालीदार स्थान होते हैं जिनके बीच में फिलामेण्ट होता है। विद्युत प्रवाह करने पर फिलामेण्ट गर्म हो जाता है, जिससे टोस्ट सिक जाते हैं। इस प्रकार एक बार में अनेक टोस्ट सेंके जा सकते हैं।

(ग) विद्युत स्टोव:

खाना पकाने के लिए विभिन्न आकार व प्रकार के स्टोव (हीटर) बाजार में मिलते हैं। इसमें चीनी मिट्टी की प्लेट में फिलानेण्ट लगा रहता है, जो कि विद्युत प्रवाह होने पर गर्म होकर भोजन पकाने के लिए ऊष्मा प्रदान करता है।

(घ) बर्तन धोने की मशीन:

इस प्रकार की मशीन का प्रचलन अभी हमारे देश में केवल बड़े-बड़े घरों अथवा पंचसितारा होटलों तक ही सीमित है। जूठी प्लेट व अन्य बर्तन इस मशीन के अन्दर रख दिए जाते हैं तथा इन पर साबुन का पानी डाल दिया जाता है। विद्युत प्रवाह करने पर बर्तन भली प्रकार से (UPBoardSolutions.com) साफ हो जाते हैं। यह मशीन महँगी अवश्य है, परन्तु इससे समय व शक्ति दोनों की बचत होती है।

![]()

(ङ) खाना पकाने की मशीन या कुकिंग रेन्ज:

विद्युत एवं कुकिंग गैस दोनों से चालित कुकिंग रेन्ज बाजार में उपलब्ध है। कुकिंग रेन्ज धातु के बड़े डिब्बे के समान होती है जिसमें एक से अधिक बर्नर लगे होते हैं। इन पर एक अथवा एक साथ कई वस्तुएँ इच्छानुसार पकाई जा सकती हैं। कुकिंग रेन्ज में पकाने की कई विधियों का एक साथ उपयोग किया जा सकता है।

(च) मिक्सर व ग्राइण्डर:

यह मसाले, चटनी, दाल आदि पीसने अथवा मथने के लिए। एक उपयोगी उपकरण है। इसमें स्टील के ब्लेड लगे होते हैं जो कि विद्युत प्रवाह होने पर तीव्र गति से घूमकर उपर्युक्त कार्य को सम्पन्न करते हैं। ये ब्लेड एक विद्युत मोटर द्वारा घुमाये जाते हैं। मोटर को रेगुलेटर द्वारा नियन्त्रित कर ब्लेडों के घूमने की गति कम अथवा अधिक की जा सकती है। मिक्सर में पीसने एवं मथने के लिए अलग-अलग आकार के जार होते हैं। उत्तम प्रकार के मिक्सर में फलों एवं सब्जियों का रस निकालने की व्यवस्था भी अलग से होती है। इसे रस निकालने का यन्त्र अथवा जूसर कहते मिक्सर एवं ग्राइण्डर एक ऐसा उपकरण है जिसके प्रयोग से मिक्सर-ग्राइण्डर समय एवं श्रम दोनों की बहुत अधिक बचत होती है। इसके अतिरिक्त वस्तु को इच्छानुसार मोटा या बारीक पीसा या मथा जा सकता है।

(छ) रेफ्रिजरेटर:

विभिन्न प्रकार के भोज्य-पदार्थों को अधिक समय तक सुरक्षित रूप से संगृहीत रखने के लिए रेफ्रिजरेटर एक महत्त्वपूर्ण उपकरण है। रेफ्रिजरेटर के ऊपरी भाग में बृर्फ जमाने का खाना (फ्रीजर) होता है तथा दरवाजे के साथ पानी ठण्डा करने के लिए बोतलों, दूध की बोतल व अण्डे आदि रखने के लिए खाने बने होते हैं। फ्रीजर के नीचे तीन या चार खाने बने होते हैं जिनमें बचा हुआ खाना, दही, फल, मांस मछली व सब्जियाँ सुरक्षित रखी जा सकती हैं। रेफ्रिजरेटर की ठण्डे होने की व्यवस्था स्वयं नियन्त्रित होती है, जिसके अन्तर्गत एक निश्चित तापक्रम हो जाने पर मोटर का संचालन स्वयं रुक जाता है तथा कुछ समय बाद तापक्रम बढ़ जाने पर मोटर फिर से चालू होकर रेफ्रिजरेटर को वांछित तापक्रम तक ठण्डा करती है। इस प्रकार रेफ्रीजरेटर में रखे भोज्य-पदार्थ लम्बी अवधि तक

प्रश्न 5:

रसोईघर की दैनिक, साप्ताहिक, मासिक एवं वार्षिक सफाई का संक्षेप में परिचय दीजिए।

या

रसोईघर की सफाई क्यों आवश्यक है? रसोईघर की दैनिक व मासिक सफाई कैसे करेंगी? विस्तार से लिखिए। [2008, 09, 13]

या

पाक-कक्ष की सफाई क्यों आवश्यक है? [2011, 16, 18]

या

रसोईघर की सफाई व्यवस्था एवं देख-रेख के विषय में विस्तारपूर्वक लिखिए। [2010, 11]

या

रसोईघर की सफाई कब और कैसे करनी चाहिए ? सफाई में प्रयोग होने वाले चार उपकरणों के नाम लिखिए। [2009]

या

रसोईघर की सफाई का स्वास्थ्य से क्या सम्बन्ध है? [2013]

या

रसोईघर की व्यवस्था कितने भागों में बाँटी जा सकती है? किन्हीं दो का वर्णन कीजिए। [2015]

या

रसोईघर की सफाई क्यों आवश्यक है?[ 2018]

उत्तर:

रसोईघर की सफाई

समस्त घर के साथ रसोईघर की सफाई भी अनिवार्य रूप से आवश्यक है। रसोईघर की स्वच्छता का जहाँ परिजनों के स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है वहीं यह गृहिणी के कौशल का भी द्योतक है। वास्तव में भोजन पकाने का स्थान सर्वाधिक स्वच्छ होना चाहिए। यदि पाक-कक्ष की नियमित रूप से सफाई नहीं होती तो पानी, अन्न-कण एवं सब्जी के छिलके आदि गिरने से गन्दगी बढ़ जाती है। इस गन्दगी में विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया उत्पन्न होने लगते (UPBoardSolutions.com) हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। अतः स्पष्ट है कि पाक-कक्ष की सफाई परम आवश्यक है। यूँ तो रसोईघर की सफाई नित्य-प्रति ही की जाती है, परन्तु फिर भी पूरी सफाई एक ही दिन नहीं हो सकती। इसी कारण से रसोईघर की सफाई साप्ताहिक, मासिक एवं वार्षिक रूप से यथायोग्य की जाती है, जिसका संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है

![]()

दैनिक सफाई:

रसोईघर एक ऐसा स्थान है जहाँ की सफाई कार्योपरान्त प्रतिदिन की जानी चाहिए। नित्य ही खाना बनाने के बाद रसोईघर की पूरी तरह से सफाई की जानी चाहिए। जहाँ खाना बनाया जाता है, वहाँ अन्न-कण एवं सब्जी के छींटे आदि पड़ जाते हैं। इनकी सफाई तुरन्त कर देनी चाहिए। यदि भारतीय शैली का रसोईघर है, तो उसे पटरे को जहाँ बैठकर खाना बनाया जाता है, अवश्य साफ रखना चाहिए। कुछ घरों में रसोईघर में ही बैठकर भोजन ग्रहण भी किया जाता है। ऐसे रसोईघर में बैठने के लिए पीढ़ी अथवा आसन आदि प्रयुक्त किए जाते हैं, उन सबको झाड़कर साफ करके यथास्थान रखना चाहिए। रसोईघर में यदि चूल्हा इस्तेमाल किया जाता है, तो उसे पोतकर साफ रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त, रसोईघर में इस्तेमाल होने वाले अन्य उपकरणों; जैसे चाकू-छुरी, चकला-बेलन एवं कद्दूकस आदि; को धोकर यथास्थान रख देना चाहिए। रसोईघर में सबसे प्रमुख दैनिक सफाई है बर्तनों की। नित्य ही खाने के लिए विभिन्न बर्तन इस्तेमाल होते हैं। इन सभी जूठे बर्तनों को रोज ही माँजकर साफ रखना पड़ता है। बर्तनों को माँजने से पूर्व इनमें पानी डाल देना चाहिए।

इससे जूठने घुल जाती है तथा बर्तनों की सफाई सरलता से हो जाती है। यदि बर्तनों की सफाई के लिए किसी सेविका को नियुक्त किया गया हो, तो उसका समय इस प्रकार से नियोजित होना चाहिए कि यह कार्य घर के सभी सदस्यों के खाना खा चुकने के बाद सम्पन्न हो। जूठे बर्तनों को एक निर्धारित स्थान पर रख देना चाहिए। बर्तनों की जूठन को निकालकर एक डिब्बे में डाल देना चाहिए जिसे बाद में कूड़ेदान में डाल देना चाहिए। बर्तनों को माँजकर, धोकर एवं सुखाकर टाँड पर या अलमारी में यथास्थान रख देना चाहिए। सबसे बाद में रसोईघर के फर्श को साफ करना चाहिए। इसके लिए झाड़ लगाकर सारा कूड़ा साफ कर देना चाहिए। आवश्यकता समझने पर फर्श को पानी से धोकर अथवा गीले कपड़े का पोंछा लगाकर पूरी तरह साफ कर देना चाहिए। यदि रसोईघर की दैनिक सफाई ध्यानपूर्वक कर दी जाए तो बाद में कोई परेशानी नहा हा.

साप्ताहिक सफाई:

रसोईघर की कुछ वस्तुओं की सफाई न तो नित्य-प्रति सम्भव है और न ही नित्य उसकी आवश्यकता होती है। ऐसी वस्तुओं की सफाई सप्ताह में एक बार अवश्५ कर देन चाहिए। उदाहरण के लिए स्टोर को साफ करना, गैस के चूल्हे को साफ करना, दाल आदि के डिब्बों को साफ करना, अचार आदि की बोतलों को साफ करना रसोईघर की साप्ताहिक सफाई के अन्तर्गत आते हैं। सामान्य रूप से यह सफाई साप्ताहिक छुट्टी के दिन ही करनी चाहिए। रसोईघर की। नाली में भी इस दिन फिनायल आदि डाली जा सकती है।

मासिक सफाई:

रसोईघर की मासिक सफाई के अन्तर्गत केवल मुख्य रूप से विभिन्न खाद्यान्नों की सफाई एवं देखभाल की जाती है। दालों एवं मसालों के डिब्बों को खोलकर देखा जाता है। यदि कोई खाद्यान्न खराब होने वाला हो, तो उसे धूप में रखकर सुखा देना चाहिए। इसी दिन भण्डार-गृह का अवलोकन करना चाहिए। सभी वस्तुओं को झाड़-पोंछकर सही रूप में रखना चाहिए। इसी समय यह भी देखना चाहिए कि कोई वस्तु समाप्त तो नहीं हो रही है। यदि कोई वस्तु समाप्त हो चुकी है, तो उसे भी बाजार से मँगाने की व्यवस्था करनी चाहिए। इस अवसर पर अप्रयुक्त खाली बोतल एवं डिब्बे भी कबाड़ी को बेच देने चाहिए।

वार्षिक सफाई:

रसोईघर की कुछ खास प्रकार की सफाई वर्ष में एक बार करवानी ही काफी होती है। वार्षिक सफाई के अन्तर्गत रसोईघर की सभी वस्तुओं को बाहर निकालकर उन्हें पूर्णतः साफ करना चाहिए। इसी समय रसोई की पुताई एवं दरवाजे, खिड़कियों पर रंग-रोगन कर लेना चाहिए। रसोईघर में इस्तेमाल होने वाले सभी डिब्बों का निरीक्षण भी करना चाहिए। यदि कोई डिब्बा टूट गया हो या उसमें जंग लग गया हो, तो उसे भी बदल देना चाहिए। इस अवसर पर रसोईघर का समस्त कूड़ा एवं बेकार की वस्तुएँ भी फेंक देनी चाहिए।

![]()

सफाई के उपकरण: घर की सफाई के कार्य में निम्नलिखित उपकरणों का प्रयोग किया जाता है

- झाडू,

- कपड़ा व झाड़न,

- ब्रश,

- सफाई के यन्त्र।

प्रश्न 6:

रसोईघर के विभिन्न प्रकार के बर्तनों की सफाई की विधियाँ लिखिए। [2009, 11]

या

विभिन्न धातुओं के बर्तनों की सफाई आप किस प्रकार करेंगी? [2008, 10]

या

पीतल व काँच के बर्तनों की सफाई आप कैसे करेंगी? [2015]

उत्तर:

विभिन्न प्रकार के बर्तनों की सफाई की विधियाँ

रसोईघर के विभिन्न प्रकार के बर्तनों की सफाई की विधियाँ निम्नलिखित हैं

(1) पीतल के बर्तन:

पीतल के बर्तन जल्दी गन्दे हो जाते हैं। इनको धोकर बिना पोंछे रख देने से इन पर पानी के धब्बे पड़ जाते हैं, जो कभी-कभी हरे रंग के हो जाते हैं। दागरहित बर्तनों को सूखी राख से रगड़कर साफ करना चाहिए। यदि बर्तनों पर काले व हरे धब्बे पड़ गये हों, तो उनमें खटाई अथवा नींबू मलकर 5-10 मिनट छोड़ देना चाहिए। फिर राख से माँजकर, धोकर, पोंछकर रखना चाहिए। काँसे व फूल के बर्तनों की सफाई भी इसी प्रकार की जाती है।

(2) ताँबे के बर्तन:

इनका प्रयोग रसोईघर में केवल पानी भरने के लिए अथवा पूजा के बर्तनों के रूप में किया जाता है। आजकल भोजन पकाने के बर्तनों को भारी करने के लिए इनके नीचे की सतह पर ताँबे की परत चढ़ाई जाती है। इन्हें यदि कुछ दिनों तक साफ न किया जाए, तो ये काले (UPBoardSolutions.com) पड़ जाते हैं। इन्हें साफ करने के लिए इन पर नींबू व पिसा नमक मलकर थोड़ी देर रख देना चाहिए। इसके पश्चात् राख या विम रगड़कर साफ करना चाहिए, फिर बर्तन को पानी से धोकर साफ कपड़े से पोंछ देना चाहिए। इस विधि से बर्तन चमकने लगते हैं।

(3) ऐलुमिनियम के बर्तन:

इनको साफ करने के लिए सिरके या नींबू को पानी में डालकर उबाल लेते हैं। फिर उस पानी से बर्तन को साफ करके ठण्डे पानी से धो देते हैं। यदि बर्तनों पर दाग

लगे हों, तो इन पर पिसा हुआ नमक अच्छी तरह मलकर ठण्डे पानी से धो देना चाहिए।

(4) स्टील के बर्तन:

आजकल रसोईघर में मुख्यत: स्टील के बर्तनों को ही प्रचलन है। ये सुन्दर व टिकाऊ होते हैं तथा आसानी से साफ भी हो जाते हैं। इन बर्तनों को विम व गर्म पानी से माँजना चाहिए। बड़े बर्तनों को माँजते समय उनके नीचे पटरा या लकड़ी का चौकोर टुकड़ा रख देना चाहिए। इससे बर्तन घिसते नहीं। इसके बाद बर्तनों को कपड़े से पोंछकर यथास्थान रख देना चाहिए।

(5) कॉच व चीनी-मिट्टी के बर्तन:

इनको अन्य धातुओं के बर्तन से अलग हटाकर रखना चाहिए। इनको सबसे पहले साफ करके हटा देना चाहिए। इन्हें विम या सर्फ के गुनगुने पानी से रगड़कर साफ करना चाहिए। नक्काशी के बर्तनों के लिए ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। कॉच व चीनी-मिट्टी के बर्तनों को प्रयोग के तुरन्त बाद धो देना चाहिए तथा पतले कपड़े से पोंछकर रख देना चाहिए।

![]()

(6) लोहे के बर्तन:

रसोईघर में तवा, कड़ाही, चिमटा आदि लोहे का होता है। इनको साफ करने के लिए विम व ईंट का प्रयोग किया जाता है। यदि इनमें जंग लग गया हो, तो सरसों का तेल व चूना मलकर कुछ देर के लिए रख देना चाहिए। इसके बाद ईंट से रगड़कर साफ कर देना चाहिए। इसके बाद पानी से धोकर तथा पोंछकर रख देना चाहिए।

(7) मिट्टी के बर्तन:

इनका प्रयोग दही जमाने व मक्खन निकालने में किया जाता है। इन्हें गर्म पानी, नारियल की जटा या प्लास्टिक के जूने से साफ किया जाता है।

(8) प्लास्टिक के बर्तन:

प्लास्टिक के मेग, जग, बाल्टी, कटोरे आदि का प्रयोग आजकल अत्यधिक हो रहा है। इन्हें साबुन या सोडे और गुनगुने पानी से तथा तोरई या प्लास्टिक की जाली से साफ करना चाहिए, फिर ठण्डे पानी से धो देना चाहिए। इससे इनकी पॉलिश खराब नहीं होती है।

(9) थर्मस को साफ करना:

इसको साफ करने के लिए गुनगुने पानी में साबुन, विम या सर्फ के घोल का प्रयोग करना चाहिए। कभी-कभी अमोनिया की दो-चार बूंद भी डाल देनी चाहिए। ब्रश से धीरे-धीरे साफ करके ठण्डे पानी से धो देना चाहिए।

(10) क्रोमियम या कलई के बर्तन:

इन बर्तनों को विम या साबुन के घोल से साफ करना चाहिए। मिट्टी या राख से इनकी सफाई (UPBoardSolutions.com) नहीं करनी चाहिए। यदि बर्तन अधिक गन्दे हों, तो उन्हें कपड़े से छनी हुई राख से साफ करना चाहिए।

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1:

पाक-कक्ष को धुआँरहित रखने के लिए आप क्या उपाय करेंगी?

उत्तर:

पाक-कक्ष को निम्नलिखित उपाय अपनाकर धुएँ से सुरक्षित रखा जा सकता है

- धुआँरहित हैदराबादी चूल्हे का प्रयोग करने से ईंधन के जलने से उत्पन्न धुआँ चिमनी द्वारा पाक-कक्ष से बाहर निकल जाता है।

- निर्वातक पंखा (एक्जॉस्ट फैन) लगाने से पाक-कक्ष को धुआँ आसानी से बाहर निकल जाता है।

- धुआँरहित ईंधन (विद्युत, कुकिंग गैस आदि) का प्रयोग करने से पाक-कक्ष में धुआँ उत्पन्न नहीं होता है।

प्रश्न 2:

स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की सफाई पर एक टिप्पणी लिखिए। [2009, 12]

उत्तर:

स्टेनलेस स्टील के बर्तनों को पहले स्वच्छ व गर्म पानी से धोना चाहिए जिससे कि गन्दगी व चिकनाई सरलता से दूर हो सके। अब इन्हें विम अथवा अन्य किसी साबुन के पाउडर अथवा घोल से धोकर तथा नरेम व शुष्क कपड़े से पोंछकर चमकाना चाहिए। ध्यान रहे कि कड़े व खुरदरे कपड़े से इन पर खरोंच आ जाती है।

![]()

प्रश्न 3:

शीशे के बर्तनों की सफाई आप किस प्रकार करेंगी?

उत्तर:

रसोईघर में धातु इत्यादि के बर्तनों के अतिरिक्त शीशे के बर्तन भी प्रयोग में लाए जाते हैं। इनके टूटने का भय रहता है। इसीलिए इनका प्रयोग करते समय, विशेषकर सफाई करते समय, विशेष ध्यान रखना होता है। ये बर्तन रेत, मिट्टी, राख इत्यादि से साफ नहीं किये जाते हैं। साबुन, सोडा अथवा किसी वाशिंग पाउडर आदि से इन्हें साफ किया जा सकता है। इन बर्तनों की सफाई गर्म पानी से अधिक होती है। अधिक गन्दे होने पर गर्म पानी में अमोनिया की कुछ बूंदें डालकर इन्हें भली-भाँति साफ किया जा सकता है। सँकरे मुंह वाले बर्तनों; जैसे-दूध की बोतल आदि; को साफ करने के लिए गर्म पानी डालकर वाशिंग पाउडर के साथ ब्रश का प्रयोग किया जाना चाहिए।

प्रश्न 4:

पाक-कक्ष की व्यवस्था पर एक टिप्पणी लिखिए। [2008, 09]

उत्तर:

कार्य की सरलता, श्रम व समय की बचत तथा स्वच्छ एवं पौष्टिक आहार तैयार करना आदि पाक-कक्ष की व्यवस्था के मुख्य उद्देश्य होते हैं। पाक-कक्ष की सही स्थितिं एवं बनावट व्यवस्था के दो महत्त्वपूर्ण बिन्दु होते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति एवं इच्छा के अनुसार (UPBoardSolutions.com) पाक-कक्ष को भारतीय अथवा विदेशी शैली के अनुसार निर्मित किया जाना चाहिए। रसोईघर अथवा पाक-कक्ष की आवश्यक सामग्री (चूल्हा व ईंधन) तथा पाक-क्रिया में सहायक आधुनिक उपकरणों के चयन एवं व्यवस्था को मूल आधार भी सम्बन्धित परिवार की आर्थिक स्थिति ही होती है। इस प्रकार परिवार की आर्थिक स्थिति के अनुसार पाक-कक्ष की व्यवस्था इस प्रकार की जानी चाहिए कि गृहिणी के श्रम व समय की यथेष्ठ बचत हो सके।

प्रश्न 5:

फ्रिज की सुरक्षा आप किस प्रकार करेंगी? [2009, 15, 18]

या

रेफ्रिजरेटर की सफाई और देखभाल आप कैसे करेंगी? [2016]

उत्तर:

रेफ्रिजरेटर एक महँगा परन्तु उपयोगी उपकरण है। निम्नलिखित नियमों का पालन करने से न केवल इसे सुरक्षित रखा जा सकता है, बल्कि एक लम्बी अवधि तक इसे आकर्षक बनाये रखा जा सकता है

- रेफ्रिजरेटर को सदैव वोल्टेज-नियन्त्रक का प्रयोग करे चलाना चाहिए।

- आवश्यकतानुसार ही इसे खोलना चाहिए।

- इसे दीवार से लगभग एक फीट की दूरी पर रखना चाहिए, जिससे कि इसके मोटर को ठण्डा रहने के लिए पर्याप्त वायु मिल सके।

- सप्ताह में एक बार इसे डीफ्रॉस्ट कर इसकी सफाई करनी चाहिए।

- शीत ऋतु में इसे कम ताप पर चलाना चाहिए परन्तु बन्द नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक लम्बी अवधि तक बन्द रखने पर इसकी गैस जम सकती है।

- इसे खरोंच लगने से बचाना चाहिए तथा पॉलिश से इसे चमकाते रहना चाहिए।

![]()

प्रश्न 6:

रसोईघर में परिश्रम व समय बचाने के आधुनिक यन्त्रों के नाम बताइए। [2008, 11, 12, 16]

उत्तर:

रसोईघर में परिश्रम व समय बचाने के आधुनिक यन्त्र निम्नलिखित हैं

- कुकर (प्रेशर कुकर, इकमिक कुकर आदि),

- विद्युत टोस्टर,

- विद्युत केतली,

- बर्तन धोने की मशीन,

- कुकिंग रेन्ज,

- मिक्सर तथा

- रेफ्रिजरेटर आदि।

प्रश्न 7:

प्रेशर कुकर की क्या उपयोगिता है? [2008, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16]

या

प्रेशर कुकर में भोजन पकाने के लाभ लिखिए। [2012, 14, 15, 17]

या

भोजन पकाने के लिए प्रेशर कुकिंग क्यों उत्तम मानी जाती है? [2012]

या

प्रेशर कुकर से समय और श्रम की बचत होती है, कैसे? [2016]

या

प्रेशर कुकर में भोजन शीघ्र क्यों पक जाता है? [2007, 08, 09, 10, 11, 12, 18]

उत्तर:

- प्रेशर कुकर में भाप बनती है जिसका ताप लगभग 110° सेण्टीग्रेड व दाब 15 पौण्ड होता है। यही भाप भोजन पकाती है। इस प्रकार पके भोजन के विटामिन आदि तत्त्व नष्ट नहीं होने पाते।

- भाप का दबाव अधिक होने पर अतिरिक्त भाप सुरक्षा वाल्व द्वारा बाहर निकल जाती है;

अतः प्रेशर कुकर एक सुरक्षित उपकरण है। - प्रेशर कुकर में भोजन शीघ्र पक जाता है; अतः समय व ईंधन दोनों की बचत होती है।

प्रश्न 8:

प्रेशर कुकर के प्रयोग में क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? [2010, 11, 13, 14, 15, 16, 18]

उत्तर:

प्रेशर कुकर के प्रयोग में निम्नलिखित सावधानियाँ बरतनी चाहिए

- प्रेशर कुकर के ऊपरी ढक्कन की रबड़ के रिंग तथा सेफ्टी वाल्व की उचित देखभाल करना हिए।

- चूल्हे पर रखने से पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि प्रेशर कुकर का ढक्कन ठीक से बन्द हो गया है या नहीं। इसके लिए ढक्कन तथा कुकर पर बने तीर के चिह्नों को मिला लेना चाहिए।

- खाद्य सामग्री के पक जाने पर कुकर को आँच से उतारकर नीचे रख देना चाहिए, परन्तु उसके ढक्कन को तब तक खोलने का प्रयास नहीं करना चाहिए जब तक कि उसके अन्दर भाप का दबाव समाप्त न हो जाए।

- कुकर के भाप-अवरोधक रिंग तथा सेफ्टी वाल्व आदि की समय-समय पर जाँच करते रहना चाहिए तथा दोषपूर्ण होने की स्थिति में उन्हें बदल देना चाहिए।

- कुकर की सफाई का भी सदैव ध्यान रखना चाहिए। कुकर को सदैव किसी अच्छे (UPBoardSolutions.com) पाउडर से ही साफ करना चाहिए।

- कुकर के ढक्कन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि यदि गिरने या किसी अन्य कारण से कुकर के ढक्कन को कोई किनारा दब जायेगा, तो कुकर के अन्दर की भाप वहीं से निकलने लगेगी।

![]()

प्रश्न 9:

रसोईघर की व्यवस्था अच्छी होने से गृहिणी को क्या लाभ होता है? [2011, 13, 15, 16]

उत्तर:

रसोईघर की उचित तथा अच्छी व्यवस्था होने से गृहिणी को निम्नलिखित लाभ होते हैं

- गृहिणी को कम श्रम करना पड़ता है जिससे उसे थकान कम होती है।

- गृहिणी को रसोईघर का काम निपटाने में कम समय लगता है; अत: वह घर के अन्य कामों को भी शीघ्र निपटाकर आराम कर सकती है।

- समुचित आराम मिलने से गृहिणी का स्वास्थ्य ठीक रहता है और पारिवारिक माहौल भी खुशनुमा रहता है।

- व्यवस्थित रसोई होने से गहिणी के कपड़े भी कम खराब होते हैं।

- वह परिवार को समय से भोजन तैयार करके दे सकती है।

प्रश्न 10:

रसोईघर का चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ? [2015, 16]

या

रसोईघर में प्रकाश तथा हवा की उचित व्यवस्था क्यों होनी चाहिए? [2012, 14, 15, 16, 17]

उत्तर:

घर में रसोईघर का विशेष महत्त्व होता है; अत: रसोईघर के लिए घर में उपयुक्त स्थान को चुनाव बहुत ही सोच-समझकर किया जाना चाहिए। रसोईघर ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ हवा एवं प्रकाश की समुचित व्यवस्था हो। रसोईघर यदि पूरब-पश्चिम दिशा में स्थित हो तो अच्छा रहता है। इसका कारण यह है कि उत्तरी भारत में अधिकांशतया पूरब-पश्चिम दिशा में ही वायु की गति होती है। इससे रसोईघर में उत्तम संवातन बना रहता है। पाक-कक्ष में सूर्य का प्रकाश अवश्य जाना चाहिए। इससे स्वच्छता बनी रहती है। यदि रसोईघर में धुएँ वाला ईंधन प्रयोग करना हो तो रसोईघर को घर के पिछले भाग में बनाना चाहिए इससे घर में धुआँ नहीं फैलता। (UPBoardSolutions.com) यदि धुआँरहित ईंधन या धुआँरहित चूल्हा प्रयोग करना हो तो रसोईघर को खाने के कमरे के निकट बनाना चाहिए। रसोईघर की एक खिड़की घर के बाहर की ओर खुलनी चाहिए।

रसोईघर का आकार न बहुत छोटा होना चाहिए और न ही अत्यधिक बड़ा। इसका आकार इतना अवश्य होना चाहिए जिसमें आवश्यक सामान रखा जा सके तथा सुविधापूर्वक बैठा जा सके। रसोईघर का फर्श पक्का एवं ढलावदार होना चाहिए, जिससे फर्श पर पानी न रुकने पाये। पाक-कक्ष के दरवाजे में जाली अवश्य लगी होनी चाहिए। इससे मक्खी-मच्छर से बचाव रहता है। रसोईघर में बिजली प्रकाश की भी सही व्यवस्था होनी चाहिए।

![]()

प्रश्न 11:

आकार के अनुसार रसोईघर के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। [2014]

उत्तर:

आकार के अनुसार रसोईघर के मुख्य प्रकार हैं

- एक दीवार वाला रसोईघर,

- दो दीवार वाली रसोईघर,

- यू-आकार वाला रसोईघर,

- एल-आकार वाला रसोईघर,

- द्वीप रसोईघर,

- प्रायद्वीप रसोईघर,

- (तारक योजना रसोईघर तथा

- पृथक् केन्द्र रसोईघर।

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1:

रसोईघर की व्यवस्था के सिद्धान्त क्या हैं?

उत्तर:

कार्य की सरलता, श्रम व समय की बचत तथा स्वच्छ एवं पौष्टिक आहार तैयार करना रसोईघर की व्यवस्था के मुख्य सिद्धान्त हैं।

प्रश्न 2:

रसोईघर की व्यवस्था पर दो बिन्दु लिखिए।

उत्तर:

रसोईघर की व्यवस्था में सबसे महत्त्वपर्ण बात है-हर प्रकार की सफाई को ध्यान रखना। इसके अतिरिक्त रसोईघर में सभी वस्तुओं को यथास्थान रखना चाहिए।

प्रश्न 3:

हैदराबादी चूल्हे की क्या विशेषताएँ हैं? [2009]

उत्तर:

हैदराबादी चूल्हे की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं

- यह धुआँरहित होता है,

- इसमें कई. वस्तुओं को एक साथ पकाया जा सकता है तथा

- इसके उपयोग से ईंधन की बचत होती है।

प्रश्न 4:

भोजन पकाने में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न ईंधन कौन-कौन से हैं?

उत्तर:

भोजन पकाने में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न ईंधन निम्नलिखित हैं

- लकड़ियाँ,

- कोयला,

- मिट्टी का तेल,

- कुकिंग गैस,

- गोबर गैस तथा

- विद्युत आदि।

प्रश्न 5:

फलों व सब्जियों को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए कौन-सा उपकरण प्रयुक्त होता है?

उत्तर:

इस उपकरण का नाम है रेफ्रिजरेटर। इसमें फल तथा सब्जियाँ अधिक समय तक तरोताजा रहती हैं।

![]()

प्रश्न 6:

फ्रिज की क्या उपयोगिता है? [2007, 10, 12]

उत्तर:

फ्रिज में दूध, सब्जियाँ, फल आदि भोज्य-पदार्थ अधिक समय तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं। इससे ठण्डा पानी, बर्फ तथा आइसक्रीम भी प्राप्त किए जा सकते हैं।

प्रश्न 7:

गीजर क्या है?

या

गीजर की क्या उपयोगिता है? [2013, 12, 13, 16]

उत्तर:

गीजर बिजली से चलने वाला एक उपकरण है जो पानी गर्म करने के काम आता है। यह रसोईघर तथा स्नानगृह के लिए विशेष उपयोगी उपकरण है।

प्रश्न 8:

रसोईघर की व्यवस्था कितने प्रकार की हो सकती है? [2007, 10]

उत्तर:

यह दो प्रकार की होती है

- भारतीय शैली में तथा

- विदेशी शैली में।

प्रश्न 9:

खड़े होकर भोजन पकाने से क्या सुविधा है?

उत्तर:

खड़े होकर भोजन पकाने में निम्नलिखित सुविधाएँ होती हैं

- गृहिणी के कपड़े खराब नहीं होते।

- बार-बार उठना-बैठना नहीं पड़ता, जिससे थकान कम होती है।

- भोजन परोसने में सुविधा होती है।

- रसोईघर में गन्दगी कम होती है।

प्रश्न 10:

भाप के दबाव में भोजन कैसे पकता है?

उत्तर:

अधिक दबाव पर भोजन कम ताप पर भी शीघ्र पक जात कुकर में भोजन पकाने का सिद्धान्त यही है।

प्रश्न 11:

घर पर ही केक-पेस्ट्री तथा बिस्किट आदि बनाने के लिए उपयोगी उपकरण का नाम बताएँ।

उत्तर:

ओवन नामक उपकरण द्वारा घर पर ही केक-पेस्ट्री तथा बिस्किट आदि बनाए जा सकते हैं।

प्रश्न 12:

रसोईघर में बर्तन धोने की क्या व्यवस्था होनी चाहिए?

उत्तर:

विभिन्न प्रकार से प्रयुक्त होने वाले बर्तनों को अलग-अलग नियमानुसार गर्म पानी, विम, साबुन अथवा राख से तुरन्त साफ कर तथा पोंछकर यथास्थान रखना चाहिए।

प्रश्न 13:

गृहिणी का मुख्य कार्य-क्षेत्र रसोईघर क्यों है?

उत्तर:

शक्ति एवं स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ, पोषक एवं रुचिपूर्ण भोजन आवश्यक है। अतः गृह-संचालिका होने के कारण रसोईघर प्रत्येक गृहिणी का मुख्य कार्य-क्षेत्र है।

प्रश्न 14:

रसोईघर में प्रयुक्त आधुनिक यन्त्रों का क्या महत्त्व है?

उत्तर:

रसोईघर में प्रयुक्त आधुनिक यन्त्रों की सहायता से कम समय एवं श्रम व्यय करके (UPBoardSolutions.com) अधिक शीघ्रता से भोजन पकाया जा सकता है तथा भोजन के आवश्यक तत्त्व, विटामिन आदि भी कम-से-कम नष्ट होते हैं।

![]()

प्रश्न 15:

रसोईघर से सम्बन्धित गृहिणी के दो मुख्य कार्य बताइए। [2008]

उत्तर:

रसोईघर में गृहिणी के अनेक कार्य होते हैं। एक गृहिणी का दिन का आधा भाग तो रसोईघर में ही व्यतीत होता है। रसोई व बर्तन साफ करना तथा भोजन पकाना, ये गृहिणी के दो प्रमुख कार्य हैं।

प्रश्न 16:

आदर्श रसोईघर क्या है? [2015, 17]

उत्तर:

हर प्रकार से सुव्यवस्थित, सही आकार के, साफ-सुथरे तथा प्रकाश एवं संवातनयुक्त रसोईघर को आदर्श रसोईघर माना जाता है।

प्रश्न 17:

ओवन (Oven) की सुरक्षा आप कैसे करेंगी? [2009, 11]

उत्तर:

ओवन का सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि उसमें पकने वाली वस्तु जल न जाए। ओवन की तार आदि ठीक रखनी चाहिए तथा उसकी सफाई का ध्यान

रखना चाहिए।

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न-निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्पों का चुनाव कीजिए

1. स्टील के बर्तनों की सफाई करनी चाहिए [2007, 08]

(क) राख से

(ख) चूने से

(ग) विम से

(घ) साबुन से

2. पीतल के बर्तनों को साफ करना चाहिए

(क) नींबू पर नमक छिड़ककर

(ख) नारियल की जटा से रगड़कर

(ग) क्षार से धोकर

(घ) विम से रगड़कर

3. रसोईघर की व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है

(क) समय व्यर्थ नष्ट करना

(ख) स्वच्छ एवं पौष्टिक भोजन

(ग) मांसाहारी भोजन

(घ) ऐश्वर्य प्रदर्शन

4. लोकप्रिय आधुनिक ईंधन है [2016]

(क) कुकिंग गैस

(ख) गोबर गैस

(ग) मिट्टी का तेल

(घ) सौर-ऊर्जा

5. रसोईघर में खिड़कियों का होना आवश्यक है।

(क) बाहर के दृश्य देखने के लिए

(ख) सूर्य के प्रकाश के लिए

(ग) वायु के पारगमन के लिए

(घ) पड़ोस में बात करने के लिए

![]()

6. पाक-कक्ष में आधुनिक उपकरण प्रयुक्त करने से अधिक बचत होती है

(क) धन की

(ख) समये व शक्ति की

(ग) ईंधन की

(घ) भोज्य पदार्थों की

7. जूठे बर्तनों को साफ करने के लिए सबसे उत्तम है

(क) पीली मिट्टी

(ख) राख

(ग) साबुन

(घ) विम

8. चीनी-मिट्टी के बर्तनों के दाग साफ करने के लिए

(क) चूने की सफेदी का घोल प्रयोग करते हैं

(ख) सिरका लगाकर साफ करते हैं

(ग) इमली के पानी से साफ करते हैं

(घ) इन सभी से

9. रसोईघर के सबसे अधिक निकट होना चाहिए [2012, 16]

(क) ड्राइंगरूम

(ख) भोजन-कक्ष

(ग) शयन-कक्ष

(घ) बच्चों का कमरा

10. भोजन बनाने के लिए उत्तम उपकरण है

(क) लकड़ी का चूल्हा

(ख) गैस स्टोव

(ग) कुकिंग रेन्ज

(घ) बिजली का स्टोव

11. सब्जियाँ पकाने का सबसे उत्तम माध्यमे कौन-सा है?

(क) उबालकर

(ख) भूनकर

(ग) तलकर

(घ) भाप द्वारी

![]()

12. आदर्श रसोईघर कौन-सा होता है? [2008]

(क) एक दीवार का

(ख) दो दीवार का

(ग) एल-आकार का

(घ) यू-आकार का

13. रसोईघर के निकट नहीं होना चाहिए [2016]

(क) शौचालय

(ख) शयनकक्ष

(ग) बच्चों का कमरा

(घ) भोजन कक्ष

उत्तर:

1. (ग) विम से,

2. (ख) नारियल की जटा से रगड़कर,

3. (ख) स्वच्छ एवं पौष्टिक भोजन,

4. (क) कुकिंग गैस,

5. (ग) वायु के पारगमन के लिए,

6. (ख) समय व शक्ति की,

7. (घ) विम,

8. (ख) सिरका लगाकर साफ करते हैं,

9. (ख) भोजन-कक्ष,

10. (ग) कुकिंग रेन्ज,

11. (घ) भाप द्वारा,

12. (ग) एल-आकार का,

13. (क) शौचालय।

We hope the UP Board Solutions for Class 10 Home Science Chapter 14 रसोईघर की व्यवस्था, देख-रेख तथा सफाई help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 10 Home Science Chapter 14 रसोईघर की व्यवस्था, देख-रेख तथा सफाई, drop a comment below and we will get back to you at the earliest.