UP Board Solutions for Class 10 Social Science Chapter 8 प्रथम विश्वयुद्ध-कारण तथा परिणाम (अनुभाग – एक)

These Solutions are part of UP Board Solutions for Class 10 Social Science. Here we have given UP Board Solutions for Class 10 Social Science Chapter 8 प्रथम विश्वयुद्ध-कारण तथा परिणाम (अनुभाग – एक)

विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

प्रथम विश्वयुद्ध के क्या कारण थे ? संक्षेप में लिखिए।

या

प्रथम विश्वयुद्ध के दो प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। [2013]

या

प्रथम विश्वयुद्ध के लिए उत्तरदायी कारकों अथवा परिस्थितियों का वर्णन कीजिए।

या

सन् 1914 ई० में यूरोप में संघर्ष के मुख्य कारण क्या थे ?

या

प्रथम विश्वयुद्ध का तात्कालिक कारण क्या था ? [2011, 12, 17]

या

प्रथम विश्वयुद्ध के तीन कारण लिखिए। [2013, 17]

या

प्रथम विश्वयुद्ध में बाल्कन की समस्या क्या थी ?

उत्तर

प्रथम विश्वयुद्ध के कारण

प्रथम विश्वयुद्ध के मूल कारण निम्नलिखित हैं –

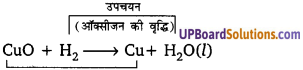

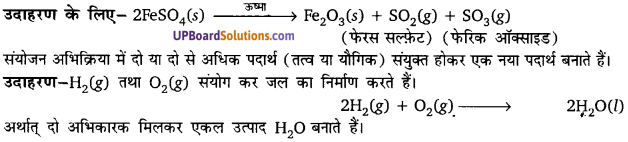

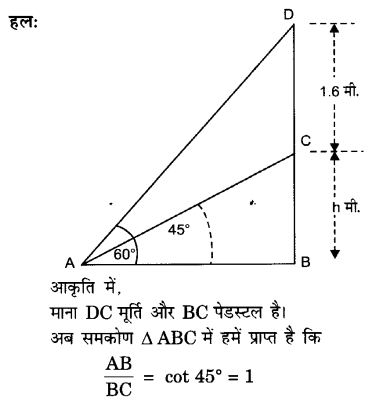

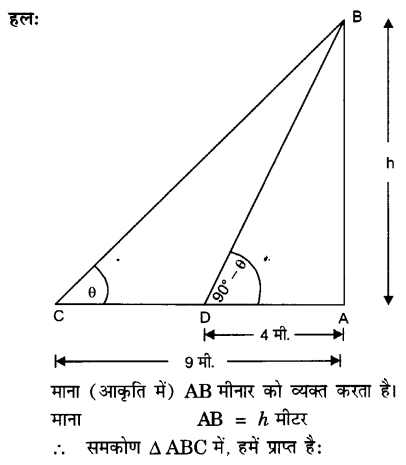

1. गुप्त सम्धियाँ – प्रथम विश्वयुद्ध का मुख्य कारण गुप्त सन्धियाँ थीं। इन सन्धियों के कारण ही 1914 ई० से पूर्व सम्पूर्ण यूरोप दो शक्तिशाली गुटों में बँट चुका था। जर्मनी के प्रधानमन्त्री बिस्मार्क ने सर्वप्रथम फ्रांस को यूरोपीय (UPBoardSolutions.com) राज्यों से अलग रखने के लिए गुटबन्दी प्रथा को जन्म दिया।

2. सैनिकवाद – फ्रांस की राज्य-क्रान्ति (1789 ई०) के बाद फ्रांस में अनिवार्य सैनिक शिक्षा और सैनिक सेवा लागू हो गयी थी। फ्रांस के इस सैनिकवाद ने यूरोप के विभिन्न देशों में सैनिकवाद की भावना को प्रोत्साहन दिया। सैनिकवाद के इस विकास ने यूरोपीय राज्यों की जनता में एक उत्तेजना फैला दी और यूरोपीय शासकों ने सैनिकवाद को अपनी राष्ट्रीय नीति का आधार बना लिया। यह मानसिकता भी प्रथम विश्वयुद्ध का कारण बनी।

![]()

3. उग्र राष्ट्रीयता – सन् 1870 ई० से 1914 ई० के काल में यूरोप के इंग्लैण्ड, पुर्तगाल, स्पेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैण्ड आदि देशों में राष्ट्रीयता की भावनाएँ प्रबल थीं। इस भावना के कारण ही प्रत्येक यूरोपीय राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने और अन्य राष्ट्रों के हितों की अवहेलना करने के लिए तत्पर हो चुका था।

4. साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का प्रसार – औद्योगिक क्रान्ति ने यूरोप में साम्राज्यवाद को विशेष प्रोत्साहन दिया। फलस्वरूप यूरोपीय राष्ट्र अपना साम्राज्य विस्तृत करने की ओर आकर्षित हुए। उन्हें अपने उद्योग-धन्धों को संचालित करने के लिए कच्चे माल की तथा पक्के माल की बिक्री के लिए, बाजारों की आवश्यकता अनुभव हुई। इसलिए वे अपने उपनिवेशों की स्थापना में जुट गये। उपनिवेशवाद की यह दौड़ यूरोप में युद्ध का वातावरण तैयार करने में बड़ी सहायक सिद्ध हुई।

5. अल्सेस-लॉरेन का प्रश्न –अल्सेस-लॉरेन का औद्योगिक प्रदेश फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में था। सेडॉन के युद्ध (1871 ई०) में फ्रांस की पराजय के बाद इस प्रदेश पर जर्मनी ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। अन्ततः फ्रांस और जर्मनी की यह कटुता प्रथम विश्वयुद्ध के विस्फोट का कारण बन गयी।

6. बोस्निया और हर्जेगोविना की समस्या – बाल्कन क्षेत्र में स्थित बोस्निया और हर्जेगोविना के क्षेत्र टर्की के ऑटोवान साम्राज्य के अधीन चले आ रहे थे। बर्लिन कांग्रेस (1878 ई०) के निर्णयानुसार इन प्रदेशों पर ऑस्ट्रिया का प्रशासनिक नियन्त्रण कर दिया गया था, परन्तु इन पर प्रभुत्व टर्की का ही कायम रखा गया था। लेकिन 1908 ई० में ऑस्ट्रिया ने बोस्निया और हर्जेगोविना को अपने साम्राज्य का अंग बना लिया। सर्बिया (UPBoardSolutions.com) ने इन प्रदेशों पर अपने अधिकार का दावा किया। इससे ऑस्ट्रिया और सर्बिया के सम्बन्धों में तनाव उत्पन्न हो गया, जो आगे चलकर प्रथम विश्वयुद्ध का कारण बना।

7. मोरक्को संकट – सन् 1904 ई० में इंग्लैण्ड और फ्रांस की मित्रता-सन्धि से जर्मनी बहुत असन्तुष्ट हो गया था, क्योंकि इस मैत्री समझौते ने मोरक्को में उसके हितों पर पानी फेर दिया था। जर्मन सम्राट कैसर विलियम द्वितीय ने फ्रांस के समक्ष दो माँगें-फ्रांस के विदेश मन्त्री देल्कासे की पदच्युति और एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मोरक्को की समस्या पर विचार-रख दीं, अन्यथा युद्ध छेड़ देने की धमकी दे दी। इसी बीच 1907 ई० में इंग्लैण्ड, रूस और फ्रांस में एक मैत्री सन्धि हो गयी। इस सन्धि ने जर्मनी का रोष और भी अधिक बढ़ा दिया। सन् 1911 ई० में पुनः मोरक्को का संकट उपस्थित हो गया।

8. बाल्कन समस्या – बाल्कन प्रदेश में रूस ने पान-स्लाव आन्दोलन को प्रोत्साहन दिया था, जिसके परिणामस्वरूप बाल्कन राष्ट्रों की ईसाई जनता टर्की की अधीनता से मुक्त होने के लिए संघर्षरत हो गयी। दूसरी ओर बर्लिन सन्धि के बाद से टर्की पर जर्मनी का प्रभाव बढ़ने लगा। टर्की के सुल्तान की अयोग्यता का लाभ उठाकर 1911 ई० में इटली ने ट्रिपोली पर अधिकार कर लिया। इससे उत्साहित होकर बाल्कन राज्यों (यूनान, सर्बिया, मॉण्टीनीग्रो तथा बुल्गारिया) ने 1912 ई० में टर्की पर आक्रमण कर उसको बुरी तरह पराजित कर दिया। युद्ध के बाद बाल्कन राज्यों में परस्पर संघर्ष छिड़ गया, जिसमें बुल्गारिया को पराजय का मुँह देखना पड़ा। इन बाल्कन युद्धों ने टर्की में जर्मनी के बढ़ते हुए प्रभाव को रोक दिया। इस प्रकार बाल्कन समस्या ने यूरोप में प्रथम विश्वयुद्ध का वातावरण तैयार कर दिया।

9. तात्कालिक कारण : सेराजेवो हत्याकाण्ड – बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में ऑस्ट्रिया-हंगरी साम्राज्य के उत्तराधिकारी युवराज आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेण्ड तथा उसकी पत्नी को कुछ आतंकवादियों ने 28 जून, 1914 ई० को बम से उड़ा दिया। इसके लिए ऑस्ट्रिया-हंगरी ने सर्बिया सरकार को दोषी ठहराया और उसे कुछ अपमानजनक शर्ते स्वीकार करने का आदेश दिया। सर्बिया ने ऑस्ट्रिया की शर्ते स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ऑस्ट्रिया-हंगरी ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया और 28 जुलाई, 1914 ई० को युद्ध की घोषणा भी प्रकाशित करवा दी। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि जर्मनी, (UPBoardSolutions.com) ऑस्ट्रिया, रूस, इंग्लैण्ड तथा फ्रांस की स्वार्थपरता, महत्त्वाकांक्षा और पारस्परिक कटुता ही प्रथम विश्वयुद्ध के विस्फोट के लिए उत्तरदायी थी।

![]()

प्रश्न 2.

प्रथम विश्वयुद्ध की प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए तथा बताइए कि रूस युद्ध से अलग क्यों हो गया ?

उत्तर

प्रथम विश्वयुद्ध की प्रमुख घटनाएँ

प्रथम विश्वयुद्ध की प्रमुख घटनाएँ निम्नलिखित हैं –

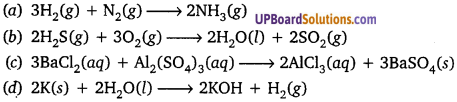

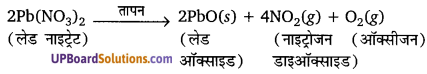

1. जर्मनी का फ्रांस तथा रूस के विरुद्ध संघर्ष – जर्मनी को यह आशा थी कि वह बेल्जियम के मार्ग से फ्रांस पर अचानक आक्रमण करके उसे परास्त कर देगा और फिर रूस से निपट लेगा। जर्मन सैनिक पेरिस से केवल 20 किलोमीटर दूर ही रह गये थे कि रूस ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया पर आक्रमण आरम्भ कर दिये। इसलिए जर्मन सैनिकों को पूर्वी मोर्चे पर भेजनी आवश्यक हो गया और जर्मन । सैनिकों का फ्रांस की ओर (UPBoardSolutions.com) बढ़ना रुक गया। इसी बीच संसार के अन्य कई भागों (पश्चिमी एशिया, अफ्रीका तथा सुदूर पूर्व) में लड़ाइयाँ आरम्भ हो गयीं।

2. नये अस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग – प्रथम विश्वयुद्ध में नयी विधियों और अस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग किया गया। पहले सेनाएँ खुले मैदान में लड़ती थीं, अब युद्धरत सेनाओं ने खाइयाँ खोदकर एक-दूसरे पर धावा बोलना आरम्भ कर दिया। अनेक प्रकार के नये हथियारों का भी प्रयोग हुआ। मशीनगन तथा तरल अग्नि नये हथियार थे। अंग्रेजों ने टैंक तथा जर्मनी ने यू-नौका नामक पनडुब्बियों का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया। युद्ध में जहरीली गैस का भी प्रयोग किया गया।

![]()

3. युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका का सम्मिलित होना – संयुक्त राज्य अमेरिका त्रिदेशी सन्धि के देशों को युद्ध-सामग्री प्रदान कर रहा था। अमेरिकी जनता ब्रिटेन, फ्रांस तथा रूस के प्रति सहानुभूति रखती थी, परन्तु देश के आर्थिक हितों के कारण अमेरिका युद्ध में तटस्थ रहा। जब जर्मनी की यू-नौकाओं ने अमेरिकी नागरिक ले जाने वाले जहाजों को डुबो दिया, तो अमेरिका जर्मनी के विरुद्ध 6 अप्रैल, 1917 ई० को युद्ध में कूद पड़ा। अमेरिका के युद्ध में प्रवेश करते ही युद्ध का पासा पलट गया और अमेरिकी सेनाओं के समक्ष जर्मनी के पैर लड़खड़ाने लगे।

4. रूस का युद्ध से हटना – सन् 1917 ई० में युद्ध में एक महत्त्वपूर्ण घटना यह हुई कि रूस युद्ध से अलग हो गया। रूसी क्रान्तिकारी आरम्भ से ही लड़ाई का विरोध कर रहे थे। रूस के 6 लाख से भी अधिक सैनिक मारे जा चुके थे; अत: रूसी क्रान्ति के सफल होने के अगले दिन ही बोल्शेविक सरकार ने शान्ति सम्बन्धी एक समादेश (Decreeon Peace) जारी किया। मार्च, 1918 ई० में रूस ने जर्मनी के साथ शान्ति सन्धि पर हस्ताक्षर कर दिये तथा जर्मनी द्वारा प्रस्तुत सन्धि की कठोर शर्तों को भी स्वीकार कर लिया।

5. उपनिवेशों में युद्ध – अफ्रीका में जर्मनी तथा हॉलैण्ड की सेनाओं में उपनिवेशों के लिए अनेक स्थानों पर युद्ध हुआ। दक्षिणी अफ्रीका के सभी जर्मन उपनिवेशों पर ब्रिटिश सेना ने अधिकार कर लिया, परन्तु दक्षिण-पूर्वी अफ्रीका में अनेक स्थानों पर जर्मन (UPBoardSolutions.com) सैनिकों ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिये। लेकिन 1917 ई० के बाद ब्रिटिश सेना जर्मन सैनिकों पर हावी होती गयी तथा अन्त में इंग्लैण्ड अफ्रीका के जर्मन उपनिवेशों को अपने अधिकार में लेने में सफल रहा।

प्रश्न 3.

प्रथम विश्वयुद्ध के क्या परिणाम हुए ? इस युद्ध का पराजित देशों पर क्या प्रभाव पड़ा ?

या

“प्रथम विश्वयुद्ध के परिणाम जहाँ विनाशकारी थे, वहीं गुणकारी भी थे।” इस कथन की समीक्षा कीजिए।

या

प्रथम विश्वयुद्ध का एक राजनीतिक और एक आर्थिक परिणाम लिखिए। प्रथम विश्वयुद्ध के परिणामों (प्रभावों) का वर्णन कीजिए। [2015, 16, 17]

उत्तर

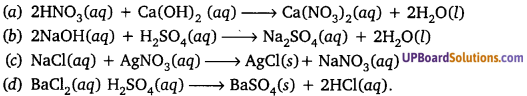

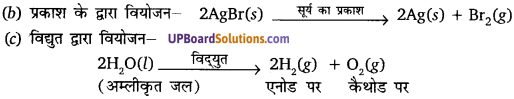

प्रथम विश्वयुद्ध के परिणाम प्रथम विश्वयुद्ध बीसवीं शताब्दी की एक भयंकर तथा विनाशकारी घटना थी। इसकी चपेट में लगभग 30 देश आ गये थे। इसके परिणाम अधिकांशत: विनाशकारी सिद्ध हुए, किन्तु कुछ परिणाम गुणकारी भी थे। इनका विवरण निम्नलिखित है –

![]()

1. जन-धन की हानि – इस महायुद्ध में प्रथम बार बड़े पैमाने पर तबाही हुई। इस युद्ध में केन्द्रीय शक्तियों (जर्मनी और साथी देश) के 33 लाख सैनिक मारे गये तथा 82 लाख 50 हजार सैनिक घायल हुए, जबकि मित्रराष्ट्रों (इंग्लैण्ड, फ्रांस, इटली और (UPBoardSolutions.com) साथी देश) के 51 लाख 50 हजार सैनिक मारे गये तथा लगभग 1 करोड़ 28 लाख सैनिक घायल हुए। हवाई हमलों, महामारियों तथा अकालों के कारण गैर-सैनिक लोगों की भी बड़ी संख्या में जानें गयीं। अनेक नगर ध्वस्त हो गये और अनेक देशों की अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गयी।

2. आर्थिक परिणाम – प्रथम विश्वयुद्ध में धन के अपार विनाश ने अनेक देशों को अमेरिका को कर्जदार बना दिया। विभिन्न देशों की मुद्राओं का अवमूल्यन हो जाने से संसार में भयानक आर्थिक मन्दी फैल गयी। दिसम्बर, 1922 ई० में जर्मनी के मार्क का मूल्य इतना अधिक गिर गया था कि 1 पौण्ड के बदले 34,000 मार्क प्राप्त किये जा सकते थे। बेकारी बढ़ने लगी तथा व्यापार नष्ट होने से यूरोप की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ गयी। रूस दिवालिया होने के कगार पर पहुँच गया। सबसे भयानक आर्थिक परिणाम जर्मनी पर पड़े। उसके अधिकार के अल्सेस-लॉरेन क्षेत्र तथा सार घाटी की कोयला खानें फ्रांस को दे दी गयीं। उसे 6 अरब 50 करोड़ पौण्ड को हर्जाना देने को विवश किया गया।

3. राजनीतिक परिणाम – प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् यूरोप के मानचित्र में अनेक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए तथा एक नवीन युग का प्रारम्भ हुआ। इस युद्ध के प्रमुख राजनीतिक परिणाम निम्नलिखित थे

- निरंकुश राज्यों का अन्त-ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी तथा रूस के राजवंशों का अन्त हो गया। बुल्गारिया तथा टर्की का निरंकुश शासन भी समाप्त हो गया था। सन् 1917 ई० में रूस की जनता ने अपने सम्राट जार के विरुद्ध क्रान्ति करके उसके शासन को समाप्त कर दिया। तत्पश्चात् रूस में लेनिन के नेतृत्व में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई।

- अधिनायकवाद का उदय – युद्ध के पश्चात् उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों के कारण जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन में अधिनायकवाद का जन्म हुआ।

- नवीन गणतन्त्रों की स्थापना – प्रथम विश्वयुद्ध से पूर्व केवल फ्रांस, पुर्तगाल तथा स्विट्जरलैण्ड इन तीन देशों में गणतन्त्र की स्थापना हो सकी थी, किन्तु युद्ध के पश्चात् कई देशों में नवीन गणतन्त्रों की स्थापना हुई।

- राष्ट्रीय भावनाओं का विकास – इस महायुद्ध के पश्चात् राष्ट्रीयता एवं आत्म-निर्णय के सिद्धान्तों को व्यापक मान्यता दी गयी। कई स्थानों पर जनता को सार्वजनिक मतदान का अधिकार दिया गया। राष्ट्रों के निर्माण के सम्बन्ध में एक जाति तथा एक राज्य का सिद्धान्त भी लागू किया गया। इसके आधार पर यूरोप में आठ नये देशों (जैसे—यूगोस्लाविया, पोलैण्ड, चेकोस्लोवाकिया आदि) का निर्माण किया गया।

- अमेरिका के प्रभाव में वृद्धि – इस महायुद्ध में मित्र-राष्ट्रों की विजय (UPBoardSolutions.com) युद्ध में अमेरिका के प्रवेश से हुई थी। इससे यूरोप की राजनीति में अमेरिका का प्रभाव बढ़ गया। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने वर्साय की सन्धि में प्रमुख भूमिका निभायी थी।

- वर्साय की सन्धि – इस युद्ध में केन्द्रीय शक्तियाँ (जर्मनी, टर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी) पराजित हुईं। युद्ध के बाद जर्मनी को एक अपमानजनक सन्धि पर हस्ताक्षर करने पड़े, जिसे वर्साय की सन्धि (1919) कहते हैं। प्रथम विश्वयुद्ध के लिए जर्मनी को दोषी ठहराया गया और उसके कई इलाके और उपनिवेश छीनकर बेल्जियम, पोलैण्ड, चेकोस्लोवाकिया और विजेता देशों में बाँट दिये गये। जर्मनी को अल्सेस-लॉरेन प्रान्त फ्रांस को वापस करना पड़ा। साथ ही जर्मनी की ‘सार’ की कोयले की खानों के उपयोग करने का अधिकार भी 15 वर्ष के लिए फ्रांस को दिया गया। युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए बहुत बड़ी धनराशि जर्मनी द्वारा फ्रांस को देनी पड़ी। जर्मनी की सैन्य-शक्ति में कमी करने के लिए कई शर्ते निश्चित की गयीं।

- अन्य सन्धियाँ – ऑस्ट्रिया-हंगरी को सेण्ट जर्मेन की सन्धि पर हस्ताक्षर करने पड़े। इसे सन्धि द्वारा ऑस्ट्रिया और हंगरी को दो अलग-अलग राज्यों में बाँट दिया गया। ऑस्ट्रिया के कुछ प्रदेश पोलैण्ड, चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया को दे दिये गये तथा उसे इन प्रदेशों की स्वतन्त्रता को मान्यता देने के लिए बाध्य किया गया। उसकी सैन्य शक्ति को क्षीण कर दिया गया तथा उस पर भविष्य में जर्मनी से आर्थिक-राजनीतिक सम्बन्ध रखने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। टर्की को सेवर्स की सन्धि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया गया। इसे सन्धि ने टर्की साम्राज्य को बिल्कुल छिन्न-भिन्न कर दिया। टर्की के अधिकृत प्रदेश सीरिया (फ्रांस), फिलीस्तीन, मेसोपोटामिया (ब्रिटेन), अरब आदि मित्रराष्ट्रों के संरक्षण में आ गये। इस प्रकार प्रथम विश्वयुद्ध के बाद यूरोप का मानचित्र (UPBoardSolutions.com) पूर्ण रूप से बदल गया।

- लीग ऑफ नेशन्स की स्थापना – विश्व के कुछ नेताओं ने भविष्य में युद्ध को रोकने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के गठन को आवश्यक समझा। फलस्वरूप वर्साय की सन्धि के अन्तर्गत 10 जनवरी, 1920 ई० को ‘राष्ट्र संघ’ (लीग ऑफ नेशन्स) का जन्म हुआ।

धार्मिक परिणाम – यह युद्ध मित्रराष्ट्रों और जर्मनी व उसके सहयोगी राष्ट्रों के मध्य हुआ था। दोनों ही ओर ईसाई जाति के लोग थे। इन देशों के धर्माचार्य अपने-अपने देशों की विजय के लिए प्रार्थना करने में लगे हुए थे। इससे यूरोप में ईसाई धर्म में लोगों की आस्था को आघात पहुँचा।

![]()

प्रश्न 4.

पेरिस के शान्ति सम्मेलन की सन्धियों का उल्लेख कीजिए। वर्साय की सन्धि अस्थायी क्यों सिद्ध हुई ?

या

पेरिस के शान्ति सम्मेलन 1919 ई० की अध्यक्षता किसने की ? इसमें कितने सदस्य थे? [2011]

या

वर्साय सन्धि को द्वितीय विश्वयुद्ध के लिए उत्तरदायी क्यों माना जाता है ?

या

“जर्मनी के साथ की गयी वर्साय सन्धि जर्मनवासियों में अत्यधिक अलोकप्रिय थी।” तर्क देकर पुष्टि कीजिए।

या

वर्साय की सन्धि के जर्मनी पर पड़ने वाले दो प्रभावों को समझाइए।

या

“यदि जर्मनी के साथ वर्साय की सन्धि न होती तो जर्मनी में नाजीवाद व हिटलर का उदय न होता।” इस कथन के पक्ष में वर्साय की सन्धि की किन्हीं दो शर्तों को समाजहिए

उत्तर

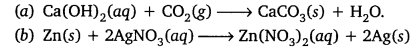

पेरिस का शान्ति सम्मेलन प्रथम विश्वयुद्ध के समाप्त होने पर मित्रराष्ट्रों ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक शान्ति सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में पराजित देशों तथा रूस के प्रतिनिधियों को आमन्त्रित नहीं किया गया। इस सम्मेलन में 32 देशों के 70 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 18 जनवरी, 1919 ई० को सम्मेलन का आयोजन करने के लिए एक सर्वोच्च कार्यपालिका परिषद् गठित हुई, जिसमें पाँच प्रमुख विजेता राष्ट्रों के प्रतिनिधिक्लीमेन्सो (फ्रांस), वुडरो विल्सन (संयुक्त राज्य अमेरिका), लॉयड जॉर्ज (इंग्लैण्ड), ऑरलैण्डो (इटली) तथा सोओन्जी (जापान)–सम्मिलित थे। सम्मेलन की कार्यवाही की अध्यक्षता (UPBoardSolutions.com) क्लीमेन्सो को मिलने पर जापान सम्मेलन से अलग हो गया। क्लीमेन्सो की पराजित राष्ट्रों से प्रतिकार लेने की नीति से रुष्ट होकर ऑरलैण्डो भी सम्मेलन से अलग हो गया। अब सम्मेलन के कर्ता-धर्ता तीन बड़े (Three Bigs) बन् गये। सम्मेलन की सम्पूर्ण कार्यवाही क्लीमन्सो की इच्छानुसार संचालित हुई, जिसने विल्सन के चौदह सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए पराजित राष्ट्रों को अपमानजनक सन्धियों को स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। इस प्रकार पेरिस शान्ति सम्मेलन से विल्सन के आदर्शवाद तथा यूरोपियन भौतिकवाद में प्रबल टकराव हुआ, जिसमें अन्तिम विजय भौतिकवाद की हुई।

पेरिस के शान्ति सम्मेलन में मित्रराष्ट्रों ने पराजित राष्ट्रों से निम्नलिखित सन्धियाँ कीं –

इन सन्धियों में जर्मनी के साथ हुई वर्साय की सन्धि सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण तथा प्रतिशोधात्मक थी, जो आगे चलकर द्वितीय विश्वयुद्ध का एक प्रमुख कारण बनी।

![]()

वर्साय की सन्धि

मित्रराष्ट्रों ने सर्वप्रथम जर्मनी को विश्वयुद्ध का अपराधी बताकर जर्मनी के प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में वर्साय सन्धि का मसविदा तैयार किया। 17 मई, 1919 ई० को सन्धि का मसविदा जर्मन प्रतिनिधियों को सौंप दिया गया और उन्हें धमकी दी गयी कि यदि वे इस मसविदे पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो उन्हें युद्ध करना पड़ेगा! इस सन्धि-पत्र में 15 भाग और 440 धाराएँ थीं।

मित्रराष्ट्रों ने पराजित जर्मनी को पूरी तरह शक्तिहीन तथा अपमानित करने के लिए सन्धि के मसविदे में बड़ी ही कठोर तथा अनुचित शर्तों का समावेश किया था। यह सन्धि एकपक्षीय और आरोपित सन्धि थी। मित्रराष्ट्रों ने बलपूर्वक जर्मनी को सन्धि की शर्ते स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था। इस सन्धि द्वारा जर्मनी को राजनीतिक दृष्टि से अस्थिर, सैनिक दृष्टि से दुर्बल, सामाजिक दृष्टि से अपमानित तथा आर्थिक दृष्टि से पंगु बना दिया गया था। वास्तव में वर्साय की सन्धि बड़ी ही कठोर, अपमानजनक और प्रतिशोधात्मक थी। इसने उन लोगों की आशाओं पर पानी फेर दिया जो यह कहते थे कि युद्ध का अन्त शान्ति का सन्देश लाएगा। यह सही अर्थों में शान्ति सन्धि नहीं थी, वरन् यह तो दूसरे विश्वयुद्ध की घोषणा सिद्ध हुई। जनरल फॉच ने तो सन्धि-पत्र के निर्माण के समय ही कह दिया था कि, (UPBoardSolutions.com) “वर्साय की सन्धि, सन्धि न होकर बीस वर्षों का एक विराम-काल है।” जनरल फॉच की यह भविष्यवाणी सही निकली और वर्साय सन्धि के ठीक 20 वर्ष बाद ही विश्व को द्वितीय महायुद्ध की ज्वाला में जलना पड़ा।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि वर्साय की सन्धि कठोर, अपमानजनक, आरोपित, एकपक्षीय तथा अन्यायपूर्ण थी। यह सन्धि मित्रराष्ट्रों द्वारा बदले की भावना से जर्मनी पर थोपी गयी थी। इसलिए वर्साय की सन्धि के साथ-साथ पेरिस सम्मेलन की अन्य सभी सन्धियाँ अस्थायी सिद्ध हुईं और जर्मनी में हिटलर को उदय हुआ, जिसने वर्साय सन्धि-पत्र को फाड़कर द्वितीय विश्वयुद्ध का विस्फोट कर दिया।

![]()

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

प्रथम विश्वयुद्ध में जर्मनी की पराजय के कारणों का उल्लेख कीजिए। [2012, 13]

उत्तर

प्रथम विश्वयुद्ध में जर्मनी की पराजय के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे –

- जर्मनी को लम्बे समय तक मित्रराष्ट्रों से युद्ध करना पड़ा, जिससे उसके पास साधनों की कमी होने लगी। इसके विपरीत मित्रराष्ट्रों को अमेरिका की सहायता निरन्तर प्राप्त हो रही थी।

- जर्मनी ने मित्रराष्ट्रों की शक्ति को अपने मुकाबले बहुत कम करके आँका और इसकी परिणति उसकी पराजय में हुई।

- जर्मनी की नौसेना इंग्लैण्ड की नौसेना के मुकाबले अत्यन्त कमजोर थी, जिससे वह प्रथम विश्वयुद्ध में पराजित हो गया।

- जिस समय जर्मनी फ्रांस पर भारी पड़ रहा था, ठीक (UPBoardSolutions.com) उसी समय अमेरिका मित्रराष्ट्रों की ओर से युद्ध में कूद पड़ा जिससे मित्रराष्ट्रों की ताकत और हिम्मत बढ़ गयी तथा फ्रांस व इंग्लैण्ड हार के नजदीक पहुँचकर भी विजेता हो गये।

- जर्मन राजनीतिज्ञ तथा सेनापति का अनुमान था कि जर्मन सेनाएँ दो-तीन महीने में ही फ्रांस तथा रूस को हथियार डालने के लिए विवश कर देंगी, लेकिन उनका अनुमान गलत निकला। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि अमेरिका द्वारा मित्रराष्ट्रों को सतत सहयोग तथा अन्तिम समय में मित्रराष्ट्रों की ओर से युद्ध में प्रवेश ने जर्मनी की हार को सुनिश्चित कर दिया।

प्रश्न 2.

राष्ट्र संघ की स्थापना के क्या उद्देश्य थे ?

या

राष्ट्र संघ की स्थापना कब और क्यों हुई ?

या

प्रथम विश्वयुद्ध के बाद स्थायी शक्ति स्थापित करने के लिए क्या प्रयास किये गये ? चौदह-सूत्री सुझाव किसने दिये थे ? (2013)

या

संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? इसका मुख्यालय कहाँ है? [2018]

उत्तर

प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् 10 जनवरी, 1920 ई० में एक विश्व संस्था की नींव जेनेवा (स्विट्जरलैण्ड) में रखी गयी, जो राष्ट्र संघ या लीग ऑफ नेशन्स के नाम से प्रसिद्ध हुई। ऐसी एक विश्व संस्था का परामर्श अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने अपने चौदह सूत्री कार्यक्रम में जनवरी, 1918 ई० को रखा था। इस प्रकार जो संस्था लीग ऑफ नेशन्स के नाम से अस्तित्व में आयी उसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे –

- भविष्य में युद्धों को रोकने के लिए सभी राष्ट्रों को निरस्त्रीकरण के लिए प्रोत्साहित करना।

- विश्व के सभी राष्ट्रों में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करना।

- राष्ट्रों के आपसी झगड़ों को शान्तिपूर्ण तरीकों से हल करना और अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों एवं समझौतों का पालन करवाना।

- श्रमिकों की दशा में सुधार करना।

- महामारी तथा संक्रामक रोगों की रोकथाम करना तथा ग्रस्त क्षेत्रों के विस्तार को रोकना व स्वास्थ्य सुरक्षा के उपाय करना।

![]()

प्रश्न 3.

राष्ट्र संघ की असफलता के कारणों का विवेचन कीजिए [2015, 18]

या

राष्ट्र संघ (लीग ऑफ नेशन्स) की असफलता के तीन कारण बताइए। [2014, 15]

उत्तर

राष्ट्र संघ की असफलता के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे –

- राष्ट्र संघ का जन्मदाता स्वयं इसका सदस्य नहीं बना।

- सदस्य राष्ट्रों ने अपने स्वार्थों को सर्वोपरि रखा।

- संघ के सदस्यों द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया।

- हिटलर की तानाशाही के आगे संघ (UPBoardSolutions.com) की निष्क्रियता।

- राष्ट्र संघ के घोषणा-पत्र के उपबन्धों का अत्यधिक लचीला होना

- राष्ट्र संघ में सैनिक शक्ति का अभाव।

उपर्युक्त त्रुटियाँ होने के बावजूद राष्ट्र संघ ने राष्ट्रीयता, जातीय स्वशासन और अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा हेतु जो कार्य किये वो निश्चय ही प्रशंसनीय थे। इस अन्तर्राष्ट्रीय संस्था ने विश्व में पहली बार विभिन्न राष्ट्रों के लोगों को अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्त्व का ज्ञान कराया। इसी आधार पर द्वितीय विश्वयुद्ध के उपरान्त वर्तमान संयुक्त राष्ट्र संघ (U.N.O) का निर्माण सम्भव हो सका।

![]()

प्रश्न 4.

वुडरो विल्सन के 14 सिद्धान्त क्या थे? वर्णन कीजिए। (2015)

उत्तर

राष्ट्रपति विल्सन के चौदह सूत्र या सिद्धान्त

वुडरो विल्सन संयुक्त राज्य अमेरिका के 27वें राष्ट्रपति थे। वे नैतिकता और आध्यात्मिकता के पुजारी तथा विश्व-शान्ति के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने विश्व-शान्ति के निम्नांकित 14 सिद्धान्तों या सूत्रों का निर्माण किया था –

- सभी राष्ट्र गुप्त सन्धियाँ व समझौते न करें।

- समुद्रों की स्वतन्त्रता सभी देश स्वीकार करें।

- सभी देश नि:शस्त्रीकरण का पालन करें।

- अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की कठिनाइयों को दूर किया जाए।

- औपनिवेशिक देशों की जनता की इच्छा का ध्यान रखा जाए।

- रूस को पूर्ण विकास के अवसर दिए जाएँ।

- जर्मनी, बेल्जियम को छोड़कर अपनी प्राचीन अवस्था ग्रहण कर ले।

- फ्रांस भी अपनी पुरानी अवस्था पर पहुँच जाए।

- इटली की सीमाएँ राष्ट्रीयता के सिद्धान्त के आधार पर निश्चित की जाएँ।

- ऑस्ट्रिया-हंगरी को स्वायत्त शासन का अधिकार प्रदान किया जाए।

- रूमानिया, सर्बिया तथा मॉण्टीनीग्रो से सेनाएँ हटा ली जाएँ।

- तुर्की साम्राज्य के विरुद्ध तुर्की प्रदेशों (UPBoardSolutions.com) की सम्प्रभुता सुरक्षित रखी जाए।

- पोलैण्ड को समुद्र तट तक जाने का मार्ग दिया जाए।

- लीग ऑफ नेशन्स की स्थापना की जाए।

वुडरो विल्सन के उपर्युक्त सिद्धान्त विश्व शान्ति और मानव जाति की सुरक्षा के लिए बड़े महत्त्वपूर्ण और उपयोगी थे। लेकिन यूरोप की महाशक्तियों ने जर्मनी से बदला लेने की भावना से प्रेरित होकर इन सिद्धान्तों की खुलकर खिल्ली उड़ाई और उनकी घोर उपेक्षा की। इसी कारण मानव जाति को शीघ्र ही द्वितीय विश्व युद्ध की आग में जलना पड़ा।

![]()

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

प्रथम विश्वयुद्ध किन-किन देशों के बीच हुआ ?

उत्तर

प्रथम विश्वयुद्ध दो गुटों के बीच हुआ था। पहले गुट में जर्मनी, ऑस्ट्रिया-हंगरी व टर्की थे तथा दूसरे गुट में इंग्लैण्ड, फ्रांस, इटली व अमेरिका थे।

प्रश्न 2.

प्रथम विश्व युद्ध में पहली बार प्रयुक्त दो नये शस्त्रों के नाम लिखिए।

या

प्रथम विश्वयुद्ध उससे पहले लड़े गये युद्धों से किस प्रकार भिन्न था ? [2009]

उत्तर

प्रथम विश्वयुद्ध में पहली बार मशीनगन और टैंक तथा शत्रु के ठिकानों पर बमबारी करने के लिए पहली बार ही हवाई जहाजों का भी प्रयोग किया गया। इस प्रकार यह युद्ध इससे पहले लड़े गये युद्धों से भिन्न था।

प्रश्न 3.

‘त्रिगुट’ का संस्थापक कौन था ? इसके सदस्य देशों के नाम लिखिए।

उत्तर

‘त्रिगुट’ का संस्थापक बिस्मार्क था। इसके सदस्य देश थे

- जर्मनी

- ऑस्ट्रिया-हंगरी तथा (UPBoardSolutions.com)

- टर्की (तुर्की)

प्रश्न 4.

त्रि-राष्ट्रीय मैत्री गुट के सदस्य कौन-कौन से देश थे ?

उत्तर

त्रि-राष्ट्रीय मैत्री गुट के सदस्य देश इंग्लैण्ड, फ्रांस तथा इटली थे।

प्रश्न 5.

वर्साय सन्धि कब और किसके बीच हुई ?

उत्तर

वर्साय सन्धि मित्रराष्ट्रों और जर्मनी के बीच 28 जून, 1919 ई० को हुई थी।

![]()

प्रश्न 6.

वुडरो विल्सन कौन था ? वह क्यों प्रसिद्ध है ?

उत्तर

वुडरो विल्सन अमेरिका का राष्ट्रपति था। उसने जनवरी, 1918 ई० में विश्व शान्ति का एक ‘चौदह-सूत्री कार्यक्रम’ पेश किया। इस कार्यक्रम के कारण ही विल्सन विख्यात हुआ।

प्रश्न 7.

त्रिगुट (ट्रिपल एलायंस) तथा त्रि-देशीय सन्धियों (ट्रिपल आन्तान्त) में कौन-कौन से देश सम्मिलित थे ?

उत्तर

त्रिगुट में जर्मनी, ऑस्ट्रिया व हंगरी एवं (UPBoardSolutions.com) त्रिमैत्री गुट में ब्रिटेन, फ्रांस व रूस थे।

प्रश्न 8.

प्रथम विश्वयुद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका किस वर्ष सम्मिलित हुआ ?

उत्तर

संयुक्त राज्य अमेरिका 6 अप्रैल, 1917 को प्रथम विश्वयुद्ध में सम्मिलित हुआ।

![]()

प्रश्न 9.

लीग ऑफ नेशन्स (राष्ट्र संघ) की स्थापना कब और कहाँ हुई ? इसके दो प्रमुख उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। [2009, 12, 14]

उत्तर

लीग ऑफ नेशन्स (राष्ट्र संघ) की स्थापना 10 जनवरी, 1920 ई० को जेनेवा (स्विट्जरलैण्ड) में हुई थी। उद्देश्य

- भविष्य में युद्धों को रोकने के लिए सभी राष्ट्रों को नि:शस्त्रीकरण के लिए प्रोत्साहित करना।

- विश्व के सभी राष्ट्रों में अन्तर्राष्ट्रीय (UPBoardSolutions.com) सहयोग स्थापित करना।

प्रश्न 10.

पेरिस शान्ति सम्मेलन (1919) का अध्यक्ष कौन था ? [2011]

उत्तर

पेरिस शान्ति सम्मेलन (1919) का अध्यक्ष क्लीमेन्सो (फ्रांस) था।

प्रश्न 11.

जर्मनी के साथ कौन-सी सन्धि हुई ?

उत्तर

जर्मनी के साथ वर्साय की सन्धि हुई।

![]()

प्रश्न 12.

प्रथम विश्वयुद्ध के बाद भविष्य में युद्धों को रोकने के लिए किस संस्था की स्थापना की गयी ? [2010]

उत्तर

प्रथम विश्वयुद्ध के बाद भविष्य में युद्धों को रोकने के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की गयी।

प्रश्न 13.

लीग ऑफ नेशन्स के महत्व को समझाइए। [2012]

उत्तर

‘लीग ऑफ नेशन्स’ की स्थापना अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक रचनात्मक एवं महत्त्वपूर्ण प्रयास अवश्य था, क्योंकि इस संस्था ने संसार को पहली बार संकुचित दृष्टिकोण के स्थान पर व्यापक हितों के संरक्षण को प्रोत्साहित किया तथा (UPBoardSolutions.com) अल्पसंख्यकों के हितों को संरक्षण प्रदान किया। कालान्तर में इसी नींव पर संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी महत्त्वपूर्ण संस्था की आधारशिला रखी जा सकी।

प्रश्न 14.

लीग ऑफ नेशन्स की स्थापना कब की गई थी? इसके किन्हीं दो कार्यों पर प्रकाश डालिए। [2014]

उत्तर

लीग ऑफ नेशन्स की स्थापना 10 जनवरी, 1920 ई० को की गई थी।

कार्य

- राष्ट्रों के आपसी झगड़ों को शान्तिपूर्वक तरीकों से हल कराना।

- श्रमिकों की दशा सुधारना।

प्रश्न 15.

प्रथम विश्वयुद्ध कब प्रारम्भ हुआ और कब समाप्त हुआ? उसकी ऐसी दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए जो पिछले युद्धों से भिन्न हों। [2014, 17]

उत्तर

प्रथम विश्व युद्ध का आरम्भ 28 जुलाई, 1914 को तथा अन्त 11 नवम्बर, 1918 को हुआ।

विशेषताएँ

- प्रथम विश्वयुद्ध अपने पूर्ववर्ती सभी युद्धों में सबसे लम्बी समयावधि तक चला।

- प्रथम विश्वयुद्ध में पहली बार आधुनिक (UPBoardSolutions.com) हथियारों; जैसे-वायुयान, पनडुब्बी, टैंक आदि का प्रयोग किया गया।

![]()

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. वुडरो विल्सन कहाँ के राष्ट्रपति थे? (2016)

(क) फ्रांस

(ख) सं० रा० अमेरिका

(ग) इंग्लैण्ड

(घ) जापान

2. प्रथम विश्वयुद्ध का आरम्भ कब हुआ?

(क) 28 जुलाई, 1914 ई० को

(ख) 1 अगस्त, 1914 ई० को

(ग) 3 अगस्त, 1914 ई० को ।

(घ) 15 मई, 1915 ई० को

3. संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रथम विश्वयुद्ध में कब प्रवेश किया?

(क) 1915 ई० में

(ख) 1916 ई० में

(ग) 1917 ई० में

(घ) 1918 ई० में

4. पेरिस के शान्ति सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी?

(क) लॉयड जॉर्ज ने

(ख) क्लीमेन्सो ने

(ग) मैटरनिख ने

(घ) ओरलैण्डो ने

5. वर्साय की सन्धि कब हुई?

(क) 18 जनवरी, 1919 ई० को

(ख) 4 जून, 1919 ई० को

(ग) 20 जून, 1919 ई० को

(घ) 28 जून, 1919 ई० को

6. वर्साय की सन्धि की गयी थी [2015, 16]

(क) रूस के साथ

(ख) अमेरिका के साथ

(ग) जर्मनी के साथ

(घ) इटली के साथ

![]()

7. प्रथम विश्वयुद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? [2011, 13]

(क) विल्सन

(ख) लिंकन

(ग) कैनेडी

(घ) वाशिंगटन

8. त्रि-राष्ट्रीय मैत्री की स्थापना हुई थी [2012]

(क) 1882 ई० में

(ख) 1907 ई० में

(ग) 1914 ई० में।

(घ) 1918 ई० में

9. प्रथम विश्वयुद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ? [2012, 15]

(क) 1917

(ख) 1918

(ग) 1919

(घ) 1920

10. लीग ऑफ नेशन्स की स्थापना कब हुई? [2013]

(क) 10 जनवरी, 1920 ई० में

(ख) 15 फरवरी, 1920 ई० में

(ग) 20 अगस्त, 1924 ई० में

(घ) 10 जुलाई, 1924 ई० में

11. निम्नलिखित में से कौन-सा ‘लीग ऑफ नेशन्स’ का अंग नहीं था? [2012]

(क) साधारण सभा

(ख) सुरक्षा परिषद्

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय

(घ) सचिवालय

![]()

12. लीग ऑफ नेशन्स की स्थापना में निम्नलिखित में से कौन सम्बन्धित था? [2018]

(क) बिस्मार्क

(ख) लेनिन

(ग) वुडरो विल्सन

(घ) लॉयड जॉर्ज

उत्तरमाला

Hope given UP Board Solutions for Class 10 Social Science Chapter 8 are helpful to complete your homework.

If you have any doubts, please comment below. UP Board Solutions try to provide online tutoring for you.