UP Board Solutions for Class 10 Social Science Chapter 13 विकसित तथा विकासशील देश एवं उनकी विशेषताएँ (अनुभाग – तीन)

These Solutions are part of UP Board Solutions for Class 10 Social Science. Here we have given UP Board Solutions for Class 10 Social Science Chapter 13 विकसित तथा विकासशील देश एवं उनकी विशेषताएँ (अनुभाग – तीन).

विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

विकसित देशों की प्रमुख विशेषताओं (लक्षणों) का वर्णन कीजिए।

या

विकसित देशों की किन्हीं तीन विशेषताओं की विवेचना कीजिए। [2010, 11, 12, 13, 15, 16, 17]

या

विकसित देशों में यातायात एवं संचार-व्यवस्था पर टिप्पणी लिखिए।

उत्तर :

विकसित देशों की प्रमुख विशेषताएँ (लक्षण)

जिन राष्ट्रों ने प्राकृतिक संसाधनों तथा तकनीकी ज्ञान के बल पर पर्याप्त आर्थिक विकास कर लिया है, वे विकसित राष्ट्र कहलाते हैं; उदाहरणार्थ-ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान व जर्मनी। विकसित राष्ट्रों

की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

1. उन्नत विज्ञान तथा तकनीकी द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग – प्राकृतिक संसाधन किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास की आधारशिला होते हैं। पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन राष्ट्र के आर्थिक विकास की कुंजी हैं। विकसित देश उन्नत विज्ञान तथा तकनीकी द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। जापान तथा इंग्लैण्ड ने बड़ी मात्रा में कच्चे माले का आयात करके मात्र विज्ञान एवं उन्नत तकनीकी का समुचित उपयोग करके तीव्रता से विकास किया है।

2. वृहत् स्तर पर औद्योगीकरण – सभी विकसित राष्ट्रों ने आर्थिक स्तर को प्राप्त करने की दृष्टि से बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना विशाल स्तर पर कर ली है। ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी आदि देशों ने औद्योगीकरण की ओर विशेष ध्यान दिया है। इन देशों में लोहा-इस्पात उद्योग, रसायन उद्योग, इन्जीनियरिंग उद्योग, मोटरगाड़ी निर्माण उद्योग, पोत व वायुयान निर्माण उद्योग आदि का तीव्र गति से विकास हुआ है।

3. कृषि का यन्त्रीकरण – विकसित देशों ने उद्योगों के लिए कृषि से कच्चे माल प्राप्त करने हेतु कृषि में मशीनों का प्रयोग प्रारम्भ कर दिया है। बड़े पैमाने पर मशीनों से कृषि की जाती है। कृषि के यन्त्रीकरण ने विकसित देशों की प्रगति के द्वार खोल दिये हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, हॉलैण्ड आदि विकसित देशों में कृषि का यन्त्रीकरण हो चुका है। इन देशों में बड़े-बड़े फार्मों , (UPBoardSolutions.com) में मशीनों की सहायता से विस्तृत, सघन खेती की जाती है तथा बड़े स्तर पर व्यापारिक कृषि की जाती है तथा कृषि उत्पादन के पर्याप्त भाग का निर्यात कर दिया जाता है।

![]()

4. व्यापारिक आधार पर उद्यानों का विकास – विकसित देशों में बड़े-बड़े महानगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या के लिए फल एवं सब्जियों के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर उद्यानों का विकास किया गया है। इस प्रकार की कृषि को बाजार के लिए बागवानी या फलों की कृषि कहते हैं। अमेरिका एवं यूरोप के बड़े-बड़े नगरों के चारों ओर ऐसे ही उद्यान स्थित हैं।

5. उन्नत स्तर पर पशुपालन तथा दुग्ध-व्यवसाय का विकास – शीतोष्ण जलवायु, उत्तम चरागाह तथा उत्तम नस्ल के पशुओं के कारण विकसित देशों में पशुपालन तथा दुग्ध-व्यवसाय बहुत प्रगति कर गया है। पशुओं से दूध, मांस, चमड़ा,ऊन आदि पदार्थ प्राप्त होते हैं; अत: डेनमार्क, हॉलैण्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैण्ड, ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण अमेरिका के कई देशों में पशुपालन का खूब विकास हुआ है। दूध से मक्खन, पनीर, दुग्ध-चूर्ण (milk-powder) आदि वस्तुएँ तैयार की जाती हैं। कई देश इनका बड़ी मात्रा में निर्यात करते हैं।

6. अत्यधिक विकसित यातायात एवं संचार-व्यवस्था – विकसित देशों में यातायात एवं संचार-व्यवस्था का विकास उच्च स्तर पर कर लिया गया है। इन देशों में सड़क तथा वृहत् रेल-पथों का जाल बिछा है। ट्रान्स-साइबेरियन रेलमार्ग विश्व की सबसे लम्बा रेलमार्ग है। इन देशों में रेल तथा वायु परिवहन का भी विकास कर लिया गया है। जल परिवहन नदियों, झीलों तथा नहरों द्वारा सम्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त, इन देशों में (UPBoardSolutions.com) स्वचालित मोटरगाड़ियों, विद्युत रेलगाड़ियों, पनडुब्बियों, आधुनिक जलयानों तथा तीव्रगामी हवाई जहाजों ने भी इन देशों को एक-दूसरे के निकट ला दिया है। इन देशों में संचार साधनों का भी अत्यधिक विकास हुआ है।

7. अधिक प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय – विकसित राष्ट्रों में कृषि, उद्योग और व्यापार में वृद्धि होने के कारण प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय अधिक होती है, जो कि इनकी सम्पन्नता के मापदण्ड हैं। इससे इन देशों के निवासियों का जीवन-स्तर ऊँचा होता है।

8. नारी की स्थिति – विकसित देशों में स्त्रियाँ शिक्षित तथा रोजगार में संलग्न हैं तथा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं। विकसित देशों में नारी का स्थान पुरुषों के बराबर समझा जाता है। इन देशों में नारी साक्षरता का प्रतिशत ऊँचा है। अधिकांश स्त्रियाँ स्वस्थ हैं तथा राष्ट्र के निर्माण व अभ्युन्नति में सक्रिय योगदान देती हैं।

9. अन्य विशेषताएँ–

- वृहत् स्तर पर औद्योगीकरण के कारण विकसित देशों में नगरों तथा नगरीय जनसंख्या की अधिकता पायी जाती है।

- विकसित देशों में उच्च साक्षरता पायी जाती है।

- जनसंख्या में नियन्त्रित वृद्धि होती है।

- विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में आधुनिक तकनीकी ज्ञान ‘ तथा वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 2.

विकासशील देशों की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करते हुए उनके समाधान के उपाय लिखिए।

या

विकासशील देशों की किन्हीं दो समस्याओं का वर्णन कीजिए। [2010, 11, 14]

या

विकासशील देशों की प्रमुख तीन समस्याओं का उल्लेख कीजिए। [2014, 15, 18]

या

विकासशील देशों में तीव्र विकास हेतु कोई दो सुझाव लिखिए। [2010, 11]

या

विकासशील देशों की किन्हीं दो आर्थिक समस्याओं का वर्णन कीजिए। [2015]

या

विकासशील देशों के आर्थिक विकास की छः समस्याओं का वर्णन कीजिए। [2016]

उत्तर :

विकासशील देशों की प्रमुख समस्याएँ विकासशील देशों की समस्याएँ अनगिनत होती हैं, जिनके कारण इन देशों के विकास-मार्ग में अनेक बाधाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। इन समस्याओं के उचित समाधान के बिना इनका आर्थिक विकास सम्भव नहीं है। विकासशील देशों की प्रमुख समस्याएँ निम्नलिखित हैं|

1. पूँजी की कमी – विकास-कार्यक्रमों को कार्यान्वित तथा पूर्ण करने (UPBoardSolutions.com) के लिए अधिक मात्रा में पूँजी की आवश्यकता पड़ती है। किन्तु विकासशील देशों में राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय के कम होने के कारण यथेष्ट मात्रा में बचत नहीं हो पाती, फलत: पूँजी-निर्माण नहीं हो पाता। इन देशों में कम आय, कम बचत तथा कम पूँजी का विषैला चक्र चलता रहता है। घरेलू पूँजी के अभाव में इन्हें विकसित देशों से पूँजी उधार लेनी पड़ती है। जो न तो सदैव उपलब्ध होती है और न ही उसकी ऋण शर्ते राष्ट्रहित में होती हैं।

![]()

2. जनसंख्या की समस्या – अधिकांश विकासशील देशों की एक प्रमुख समस्या जनसंख्या की समस्या है। परिणामतः कई देशों में ‘जनसंख्या विस्फोट’ की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण विकासशील देशों में अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो गयी हैं

- गरीबी तथा भुखमरी की समस्या,

- बेरोजगारी में वृद्धि,

- कृषि-भूमि पर जनसंख्या-भार में निरन्तर वृद्धि,

- विकासकार्यक्रमों हेतु पूँजी की कमी।

अतः राष्ट्र की पहली आवश्यकता जनसंख्या की आधारभूत एवं निर्वाह-मूल की आवश्यकताओं की पूर्ति बन जाती है। इससे विकास-कार्यक्रम गौण हो जाते हैं।

3. अल्प-विकसित यातायात तथा संचार-व्यवस्था – विकासशील देशों में, उनके क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की आवश्यकता को देखते हुए, परिवहन के साधनों की कमी है। इन देशों में यातायात के साधनों का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। इन देशों के अनेक क्षेत्रों में सड़कें तथा रेलमार्ग ही नहीं हैं। लोग पैदल तथा पशुओं की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते-जाते हैं; उदाहरणार्थ-चीन, मनीला, फिलीपाइन्स आदि देशों में आज (UPBoardSolutions.com) भी अनेक पहाड़ी तथा जंगली क्षेत्र यातायात-साधनों से अछूते हैं। परिणामतः इन देशों में श्रम की गतिशीलता कम है तथा कृषि, उद्योग-धन्धों तथा व्यापार का विकास सीमित मात्रा में हो पाया है। आधुनिक वैज्ञानिक तथा तकनीकी – ज्ञान की कमी के कारण विकासशील देशों में कुशल संचार-व्यवस्था का भी अभाव है।

4. अविकसित उद्योग – विकासशील देशों में उद्योग-धन्धों का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। इन देशों में आधारभूत तथा आधुनिक विशाल-स्तरीय उद्योगों का अभाव है। इनमें मुख्यतया कुटीर तथा लघु उद्योग पाये जाते हैं, जिनमें श्रम-शक्ति के अधिक प्रयोग किये जाने के कारण उत्पादन अपेक्षाकृत कम मात्रा में हो पाता है। अधिकांश उद्योगों में उपभोक्ता-वस्तुओं तथा कृषि सम्बन्धी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। परिणामत: विश्व की 67% जनसंख्या वाले विकासशील देश विश्व के कुल औद्योगिक उत्पादन में केवल 20% का ही योगदान कर पाते हैं।

![]()

5. नारी की दशा – विकासशील देशों में नारी की दशा शोचनीय है। रूढ़िवादी प्रवृत्तियों से ग्रस्त समाज में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को कम महत्त्व दिया जाता है, वरन् अधिकांश विकासशील देशों में पर्दा-प्रथा, निरक्षरता, बाल-विवाह, बहु-विवाह, दहेज-प्रथा आदि सामाजिक कुरीतियों ने स्त्रियों के जीवन को अत्यन्त दयनीय बना दिया है। यद्यपि इन देशों में स्त्री-पुरुष अनुपात लगभग बराबर है। तथापि कार्यशील जनसंख्या के रूप में नारी का प्रतिशत अपेक्षाकृत बहुत कम है।

6. पिछड़ा हुआ औद्योगिक ढाँचा – अधिकांश विकासशील देशों में आधुनिक तथा विशालस्तरीय उद्योगों का अभाव है, जिस कारण इन देशों में औद्योगिक उत्पादन बहुत कम हो पाता है। राष्ट्रीय आय में उद्योगों का योगदान बहुत कम है। उद्योगों की कमी के कारण इन देशों में मशीनों तथा अन्य पूँजीगत माल.को बहुत कम उत्पादन हो पाता है। आवश्यक मशीनों की प्राप्ति के लिए इन्हें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है।

7. निम्नकोटि का परिवहन – विकासशील देशों में उनके क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की आवश्यकता को देखते हुए, परिवहन के साधनों का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। द्रुतगामी परिवहन-साधनों के अभाव में उत्पादन के साधनों (कच्चा माल, मशीनरी, (UPBoardSolutions.com) श्रमिक आदि) को उत्पादन-क्षेत्रों तक पहुँचाने में समय एवं पूँजी का अपव्यय होता है। इसका विकास-प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

8. अल्प-साक्षरता तथा तकनीकी शिक्षा की कमी – अधिकांश विकासशील देश अनेक वर्षों तक विकसित देशों के उपनिवेश रहे हैं। इस कारण इन देशों में शिक्षा का विकास धीमी गति से हुआ है और तकनीकी शिक्षा का तो नितान्त अभाव रहा है। इसके परिणामस्वरूप इन देशों में कुशल एवं प्रशिक्षित

श्रमिकों, प्रबन्धकों तथा विशेषज्ञों की कमी रही है।

9. प्राकृतिक संसाधनों का कम उपयोग – अधिकांश विकासशील देशों में पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन पाये जाते हैं, किन्तु पूँजी व तकनीकी ज्ञान की कमी, कुशल एवं प्रशिक्षित श्रमिकों की कमी, विशेषज्ञों के अभाव, परिवहन-साधनों की कमी आदि के कारण ये अपने प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं कर पाये हैं।

10. सामाजिक पिछड़ापन – अनेक विकासशील देशों में सामाजिक रूढ़ियाँ तथा अन्धविश्वास लोगों को इस प्रकार जकड़े हुए हैं कि वे नवीन परिस्थितियों, तकनीकी ज्ञान तथा आधुनिक उत्पादन- प्रणालियों को ग्रहण नहीं कर पाते। निरक्षरता तथा निर्धनता के कारण उत्पादन-कार्य प्राचीन विधियों से ही किया

जा रहा है। सामाजिक पिछड़ेपन के कारण इन देशों में श्रम की गतिशीलता की कमी है।

![]()

11. कृषि का पिछड़ापन – यद्यपि अधिकांश विकासशील राष्ट्रों का प्रमुख व्यवसाय कृषि है तथापि यहाँ, कृषि अत्यन्त पिछड़ी हुई अवस्था में है। भूमि पर जनसंख्या का दबाव, कृषि-जोतों का उपविभाजन तथा विखण्डन, खेती की प्राचीन विधियों का प्रचलन, (UPBoardSolutions.com) साख-सुविधाओं की कमी, किसानों की रूढ़िवादिता व अन्धविश्वास, विपणन सुविधाओं का अभाव आदि ऐसी समस्याएँ हैं, जो कृषि को पिछड़ी अवस्था में रखे हुए हैं।

12. अन्य समस्याएँ–

- बैंकिंग-सुविधाओं की कमी,

- कुशल उद्यमियों का अभाव,

- अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता,

- जनता में राजनीतिक जागरूकता का अभाव,

- ईमानदार तथा कुशल कर्मचारियों का अभाव,

- विदेशी व्यापार में विकसित राष्ट्रों से प्रतिस्पर्धा आदि।

समस्याओं के समाधान के लिए उपाय (सुझाव)

विकासशील देश अपनी समस्याओं के समाधान के लिए निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं

- अधिक पूंजी निर्माण के लिए बचतों में वृद्धि पर बल दिया जाए।

- जनसंख्या में तीव्र वृद्धि पर रोक लगायी जाए।

- सामाजिक कुरीतियों को दूर किया जाए।

- शिक्षा का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।

- विज्ञान एवं तकनीक का विकास किया जाए।

- परिवहन तथा संचार के साधनों का (UPBoardSolutions.com) विकास तथा विस्तार किया जाए।

- कृषि के समुचित विकास हेतु उन्नत बीज, रासायनिक खाद, आधुनिक यन्त्र, सिंचाई सुविधाओं आदि की व्यवस्था की जाए।

- लघु व कुटीर उद्योग-धन्धों तथा ग्रामीण शिल्प-कला का विकास किया जाए।

- अधिकाधिक बैंकों तथा साख-संस्थाओं की स्थापना की जाए।

- नारी की स्थिति में सुधार करके उसे कार्यशील बनाया जाए तथा आर्थिक विकास में उसकी सहभागिता सुनिश्चित की जाए।

- प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों के कुशलतम एवं अधिकतम दोहन पर बल दिया जाए।

- योजनाबद्ध रूप में आर्थिक विकास को गतिशील बनाया जाए।

- आजीविका के साधनों में अधिकाधिक वृद्धि की जाए।

- निर्यात व्यापार को अधिक प्रोत्साहन दिया जाए तथा निर्यात में प्रसंस्कृत वस्तुओं के अंशदान पर बल दिया जाए।

- सभी क्षेत्रों का सन्तुलित एवं सुनिश्चित विकास किया जाए।

![]()

प्रश्न 3.

‘विकासशील देशों में आर्थिक विकास की पर्याप्त सम्भावनाएँ हैं।’ इस कथन की व्याख्या कीजिए।

उत्तर :

विकासशील देशों में आर्थिक विकास की सम्भावनाएँ।

आधुनिक विश्व में विकासशील राष्ट्रों के तीव्र आर्थिक विकास की सम्भावनाएँ पहले की अपेक्षा बहुत अधिक हैं। वर्तमान अनुकूल अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए अब अल्प-विकसित राष्ट्रों के लिए विकास-मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना (UPBoardSolutions.com) अत्यन्त कठिन नहीं रहा है। निम्नलिखित तथ्य अल्प-विकसित राष्ट्रों में विकास की प्रबल सम्भावनाओं को प्रकट करते हैं

1. कृषि विकास की सम्भावना – विकासशील देशों में कृषि की उन्नति की पूरी सम्भावनाएँ हैं, क्योंकि, इनमें–

- विशाल क्षेत्रों में उपजाऊ भूमि उपलब्ध है,

- कृषि के लिए उपयुक्त जलवायु-दशाएँ पायी जाती हैं,

- मैदानी भागों में सिंचाई-सुविधाओं के विकास के लिए पर्याप्त जल-साधन उपलब्ध हैं,

- पर्याप्त मात्रा में कृषि श्रम उपलब्ध हैं आदि।

![]()

विकासशील देशों में अभी तक समस्त कृषि-योग्य भूमि का उपयोग नहीं हो पाया है। अनेक देशों में लाखों एकड़ भूमि वनों तथा दलदलों से ढकी है और बेकार पड़ी है। इस समस्त भूमि का समुचित उपयोग करके इसे कृषि योग्य बनाया जा सकता है। उन्नत बीज व रासायनिक खाद का प्रयोग, सिंचाई-सुविधाओं में वृद्धि, साख-सुविधाओं में वृद्धि, आधुनिक विधियों तथा कृषि-यन्त्रों का प्रयोग आदि उपायों के द्वारा ये राष्ट्र कृषि के क्षेत्र में तीव्रता से विकास कर सकते हैं।

2. उद्योगों के विकास की सम्भावना – उद्योग-धन्धों का विकास मूलतः खनिज पदार्थों, शक्ति के साधनों, श्रम-शक्ति, पूँजी की उपलब्धता आदि बातों पर निर्भर करता है। अधिकांश विकासशील देश प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से धनी हैं। चीन, भारत, मिस्र तथा ब्राजील में कोयले और लौह-अयस्क के विशाल भण्डार हैं। इराक, ईरान, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, नाइजीरिया तथा चीन में खनिज तेल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। (UPBoardSolutions.com) इन देशों में यदि आधारभूत तथा अन्य उद्योगों का विकास कर लिया जाए तो इनके विकास की गति तीव्र हो सकती है। अब अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। अब ये देश अपने साधनों का योजनाबद्ध ढंग से उपयोग करके तीव्रता से अपना औद्योगिक विकास कर सकते हैं।

3. विकसित राष्ट्रों के अनुभव से शिक्षा – अमेरिका, इंग्लैण्ड, फ्रांस तथा जापान जो आज अत्यधिक विकसित राष्ट्र हैं, भ में अविकसित थे या उनके सामने भी अनगिनत समस्याएँ थीं। अपनी समस्याओं का दृढ़तापूर्वक समाधान करके अब जापान भी विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में सम्मिलित हो गया है। जापान की असाधारण सफलता से शिक्षा ग्रहण करके विकासशील राष्ट्र भी विकास-मार्ग पर तीव्रता से अग्रसर हो सकते हैं।

4. प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग – वर्तमान युग में साधनों की बहुलता इतनी अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं है, जितना कि उनका समुचित उपयोग। विश्व के कुछ राष्ट्रों ने प्राकृतिक साधनों के अल्प मात्रा में उपलब्ध होने के बावजूद तीव्रता से आर्थिक विकास किया है। जापान तथा इजराइल इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं। अधिकांश अल्प-विकसित राष्ट्रों में तो प्राकृतिक साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, जिनका कुशलतम उपयोग न कर पाने के कारण ये राष्ट्र अपना समुचित विकास नहीं कर सके हैं। ये राष्ट्र श्रमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि, परिवहन एवं बैंकिंग सुविधाओं का विकास एवं विस्तार तथा तकनीकी ज्ञान में वृद्धि करके प्राकृतिक संसाधनों का समुचित दोहन कर सकते हैं।

5. विदेशी सहायता – आजकल विकसित राष्ट्र अल्प-विकसित राष्ट्रों के विकास हेतु उन्हें पूँजी, तकनीकी ज्ञान, विशेषज्ञों की सेवाएँ आदि के रूप में सहायता प्रदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक आदि अन्तर्राष्ट्रीय (UPBoardSolutions.com) संस्थाएँ विकासशील राष्ट्रों को बड़ी मात्रा में ऋण प्रदान कर रही हैं। अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग ने विकासशील देशों की विकास सम्भावनाओं में पर्याप्त वृद्धि कर दी है।

![]()

प्रश्न 4.

विकासशील देशों में जनसंख्या की समस्या पर एक टिप्पणी लिखिए।

उत्तर :

विकासशील देशों में जनसंख्या की समस्या

अधिकांश विकासशील देशों में जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि की समस्या विद्यमान है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में चीन का प्रथम तथा भारत का द्वितीय स्थान है। विकासशील देशों में जनसंख्या-वृद्धि की दर 2 से 3% वार्षिक है, जब कि विकसित देशों में वृद्धि-दर केवल 1% ही है। विकासशील देशों में जनसंख्या सम्बन्धी प्रमुख समस्याएँ निम्नलिखित हैं–

1. जनाधिक्य की स्थिति – विकासशील देशों में विश्व की लगभग 67% (UPBoardSolutions.com) जनसंख्या निवास करती है। अनेक देशों में जनसंख्या में निरन्तर तीव्र वृद्धि के कारण जनाधिक्य की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। इन देशों में शिक्षा तथा चिकित्सा सुविधाओं में सुधार होने से मृत्यु दर में कमी तथा औसत आयु में वृद्धि हो गयी है, किन्तु जन्म-दर में कोई विशेष कमी नहीं हो पायी हैं। परिणामत: जनसंख्या-वृद्धि की दर बढ़ती गयी है।

2. कार्यशील जनसंख्या का अभाव – अधिकांश विकासशील देशों की समस्त जनसंख्या में 35-40% तक बच्चे हैं, जब कि विकसित देशों में 20-25% ही बच्चे हैं। परिणामतः विकासशील देशों में जनसंख्या का एक बड़ा भाग कार्यशील जनसंख्या पर भार बना हुआ है।

3. भूमि पर भार में वृद्धि – जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण भूमि पर जनसंख्या का भार बढ़ता गया है। परिवार के सदस्यों में वृद्धि से भूमि का उपविभाजन तथा विखण्डन बढ़ता जा रहा है और खेतों का आकार छोटा तथा अनार्थिक होता जा रहा है।

4. जनोपयोगी सेवाओं पर अधिक व्यय – जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण इन देशों की सरकारों को परिवहन, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, भवन-निर्माण, जल-आपूर्ति आदि जनोपयोगी सेवाओं पर लगातार अधिकाधिक धनराशि व्यय करनी पड़ती है। इससे पूँजी की कमी के कारण विकास-योजनाओं को पूर्ण करने में कठिनाई आती है।

5. बेरोजगारी – जनाधिक्य की स्थिति के कारण अनेक अल्पविकसित देशों में (UPBoardSolutions.com) बेरोजगारी तथा अर्द्ध-बेरोजगारी की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है। कृषि में छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

6. निम्न औसत आयु – अधिकांश विकासशील देशों में औसत आयु 35 से 45 वर्ष है, जबकि विकसित देशों में औसत आयु 65 से 75 वर्ष तक है।

7. शहरी जनसंख्या तथा समस्याओं में वृद्धि – जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण लोग रोजगार के लिए गाँवों को छोड़कर शहरों में आ रहे हैं, जिससे शहरों की जनसंख्या में भी तेजी से वृद्धि हुई है। इससे शहरों में भीड़-भाड़, मकानों की कमी, गन्दगी व प्रदूषण, गन्दी बस्तियों में वृद्धि, अपराधों में वृद्धि आदि समस्याएँ तथा बुराइयाँ बढ़ती जा रही हैं।

![]()

प्रश्न 5.

विकासशील देशों में उन्नत कृषि की सम्भावनाओं पर विचार प्रकट कीजिए।

उत्तर :

विकासशील देशों में उन्नत कृषि की सम्भावनाएँ

विश्व के लगभग सभी विकासशील देशों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। इन देशों की लगभग 60% जनसंख्या कृषि-कार्यों में संलग्न है, किन्तु फिर भी इन देशों में कृषि पिछड़ी हुई अवस्था में है। इन देशों में कृषि के विकास की पूरी सम्भावनाएँ हैं; जैसा कि निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट है

- इन देशों में बड़ी मात्रा में उपजाऊ भूमि उपलब्ध है।

- कृषि के लिए उपयुक्त जलवायु-दशाएँ पायी जाती हैं।

- मैदानी भागों में सिंचाई-सुविधाओं में वृद्धि की पर्याप्त सम्भावनाएँ हैं, क्योंकि ये राष्ट्र अपने जल-साधनों का समुचित उपयोग नहीं कर पाये हैं।

- इन देशों में प्रचुर मात्रा में कृषि श्रम उपलब्ध है।

- अनेक देशों में लाखों एकड़ भूमि वनों तथा दलदल से ढकी है। आधुनिक वैज्ञानिक विधियों द्वारा इस भूमि को कृषि-योग्य बनाया जा सकता है।

- विकसित देशों में कृषि का यन्त्रीकरण किया जा चुका (UPBoardSolutions.com) है तथा कृषि-उत्पादन व्यापारिक आधार पर किया जाता है। इसके विपरीत, विकासशील देशों में जीवन-निर्वाह के आधार पर खेती की जाती है।

- अनेक विकासशील देशों में आज भी प्राचीन विधियों तथा यन्त्रों से खेती की जा रही है, जिस कारण भूमि की उर्वरा शक्ति का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सका है।

![]()

विकासशील राष्ट्र निम्नलिखित उपायों के द्वारा अपने कृषि व्यवसाय का विकास करके इसे उन्नत स्वरूप प्रदान कर सकते हैं

- सिंचाई-सुविधाओं का विकास तथा विस्तार किया जाए।

- उन्नत बीजों तथा रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाए।

- कृषि का यन्त्रीकरण किया जाए।

- किसानों को कृषि की आधुनिक विधियों का ज्ञान कराया जाए।

- सरकार तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा किसानों को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाए।

- भूमि-सुधारों को भली-भाँति लागू किया जाए।

- भूमि-कटाव को रोकने के लिए गम्भीर प्रयास किये जाएँ।

- बेकार पड़ी भूमि को कृषि-योग्य बनाया जाए।

- पौध संरक्षण पर समुचित ध्यान दिया जाए।

- कृषि-उपज की बिक्री व्यवस्था में सुधार किया जाए।

- व्यापारिक आधार पर बागानी कृषि की जाए।

प्रश्न 6.

विकासशील देशों की विशेषताएँ क्या हैं ? भारत को छोड़कर विश्व के किसी एक विकासशील देश का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत कीजिए

(क) स्थिति तथा (ख) कृषि-विकास।

या

विकासशील देशों की किन्हीं पाँच विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

या

विकासशील देशों की किन्हीं तीन विशेषताओं का वर्णन कीजिए। [2015, 16, 17]

या

किसी एक विकासशील देश का वर्णन कीजिए। [2018]

उत्तर :

विकासशील देशों की विशेषताएँ (लक्षण)

जो राष्ट्र आर्थिक विकास की प्रक्रिया में विकसित देशों की तुलना में पिछड़े हुए हैं, विकासशील राष्ट्र कहे जाते हैं। विकास की पर्याप्त सम्भावनाएँ, परन्तु विकास की मन्द गति होने के कारण इन्हें विकासशील राष्ट्र कहा जाता है। विकासशील राष्ट्रों की प्रमुख विशेषताएँ अग्रलिखित हैं

1. उन्नत कृषि की सम्भावनाएँ – विश्व के लगभग सभी (UPBoardSolutions.com) विकासशील देशों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। इन देशों में कृषि के विकास की पूरी सम्भावनाएँ हैं। इन देशों में बड़ी मात्रा में उपजाऊ भूमि उपलब्ध है। तथा कृषि के लिए उपयुक्त जलवायु-दशाएँ पायी जाती हैं। मैदानी भागों में सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि की पर्याप्त सम्भावनाएँ हैं, परन्तु ये राष्ट्र अपने संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं कर पाये हैं। इसी कारण इनके विकास की गति धीमी है। अनेक विकासशील देशों में आज भी प्राचीन विधियों तथा यन्त्रों से खेती की जा रही हैं, जिस कारण भूमि की उर्वरा शक्ति का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सका है।

![]()

2. उद्योगों में कम उत्पादन – विकासशील राष्ट्रों में औद्योगिक उत्पादन भी कम होता है। पूँजी का अभाव, पुरानी उत्पादन विधियाँ, घटिया मशीनें तथा छोटे पैमाने के उद्योग कम उत्पादन का कारण हैं। अशिक्षा, राजनीतिक अस्थिरता तथा निम्नस्तरीय आर्थिक नियोजन भी कम उत्पादन के कारण हैं।

3. अविकसित यातायात एवं संचार-व्यवस्था – परिवहन व्यवस्था पर राष्ट्र का आर्थिक विकास टिका होता है। विकासशील राष्ट्रों में उसका समुचित विकास नहीं हो पाया है। इस प्रकार अविकसित यातायात एवं संचार-व्यवस्था विकासशील राष्ट्रों की मुख्य कमजोरी है। इनके अभाव में कृषि एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग भली प्रकार नहीं हो पाया है।

4. अल्प-विकसित प्राकृतिक संसाधन – विकासशील देशों की प्रमुख समस्या प्राकृतिक संसाधनों का अल्प-विकास है। पूँजी, तकनीक तथा परिवहन के साधनों के अंभाव में यहाँ प्राकृतिक संसाधन अल्प-विकसित अवस्था में पड़े हैं। निरर्थक रूप में पड़े प्राकृतिक संसाधन आर्थिक विकास में सहयोगी नहीं हो पा रहे हैं।

5. जनसंख्या में तीव्र वृद्धि – सभी विकासशील राष्ट्र जनसंख्या की तीव्र वृद्धि की गम्भीर समस्या से ग्रसित हैं। उत्पादन पर बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव इतना अधिक होता है कि सरकार को बढ़ी हुई जनसंख्या के पोषण के लिए प्रति वर्ष (UPBoardSolutions.com) अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ती है। जनसंख्या विस्फोट विकासशील राष्ट्रों की प्रमुख विशेषता है।

6. साक्षरता एवं तकनीकी का निम्न स्तर – विकासशील राष्ट्रों में साक्षरता और तकनीकी का स्तर भी नीचा पाया जाता है। ये राष्ट्र इन क्षेत्रों में प्रगति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं।

7. नारी की हीन दशा – विकासशील राष्ट्रों में नारी की हीने स्थिति देखने को मिलती है। अशिक्षा, अज्ञानता, रूढ़ियाँ तथा अधिक बच्चों को जन्म देने के कारण यहाँ नारी की स्थिति खराब है। पुरुष-प्रधान समाज तथा आर्थिक परतन्त्रता ने यहाँ नारी की दशा को और भी बिगाड़ दिया है। धीरे-धीरे नारी को आर्थिक विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है।

भारत और ब्राजील दो विकासशील देशों के उदाहरण हैं। दोनों ही राष्ट्र विकास के स्तर को प्राप्त करने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील हैं।

![]()

मिस्र : एक विकासशील देश के रूप में

स्थिति –मिस्र विश्व की आदि सभ्यता वाला अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर-पूर्वी भाग में स्थित एक प्रमुख विकासशील देश है। इसका कुल क्षेत्रफल 9,97,667 वर्ग किमी है। मिस्र की राजभाषा अरबी है तथा 94% जनसंख्या मुस्लिम है। मिस्र की जनसंख्या लगभग 5.10 करोड़ है। काहिरा मिस्र की राजधानी है। मिस्र को ‘नील

नदी का वरदान’ कहा जाता है, क्योंकि इस देश की अर्थव्यवस्था में नील नदी का महत्त्वपूर्ण स्थान है।

कृषि-विकास- मिस्र एक कृषिप्रधान देश है, जहाँ पूर्णतः नील नदी द्वारा सिंचाई के सहारे कृषि फसलों को उत्पादन किया जाता है। नील नदी पर कई स्थानों पर बाँध बनाकर जलविद्युत उत्पादन किया जाता है। राष्ट्रीय आय का 45% भाग कृषि-उत्पादों से प्राप्त होता है। यहाँ की लगभग 50% जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। गेहूं, चावल, मोटे अनाज तथा कपास यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। विश्व में कपास उत्पादन में मिस्र का प्रमुख स्थान है।

खनिज पदार्थों की दृष्टि से मिस्र एक धनी राष्ट्र है। यहाँ लौह-अयस्क, फॉस्फेट, सोना, सल्फेट, मैग्नीशियम, कोयला तथा खनिज तेल के पर्याप्त भण्डार हैं। फलस्वरूप योजनाबद्ध रूप से मिस्र ने अपने संसाधनों का दोहन किया है, इसलिए यहाँ सूती वस्त्र, सीमेण्ट, काँच, रासायनिक उर्वरक, कागज, सिगरेट, पेट्रोलियम परिष्करण, विद्युत उपकरण, चीनी, टायर, रेफ्रीजरेटर, वातानुकूलित उपकरण तथा दूरसंचार के उपकरणों के उत्पादन में (UPBoardSolutions.com) तीव्र गति से वृद्धि हुई है। औद्योगीकरण के साथ-साथ यहाँ यातायात के क्षेत्रों में भी तीव्र गति से विकास किया जा रहा है। स्वेज नहर, जो विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर है, मिस्र के ही अधिकार में है। यह लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। इस प्रकार मिस्र का स्वेज पत्तन पूर्व से पश्चिम को जोड़ने वाली एक कड़ी के रूप में विकसित हुआ है।

प्रश्न 7.

ब्राजील को विकासशील देश क्यों कहा जाता है ? किन्हीं पाँच कारणों द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए।

उत्तर :

जो देश विकास की प्रक्रिया में विकसित देशों की तुलना में पिछड़े हुए हैं, विकासशील देश कहे जाते हैं। इन देशों में विकास की पर्याप्त सम्भावनाएँ होती हैं, परन्तु विकास की गति मन्द होती है। ब्राजील, भारत की तरह एक विकासशील देश है। ब्राजील को विकासशील देश कहे जाने के पाँच कारण निम्नलिखित हैं

1. उद्योगों का धीमा विकास – ब्राजील में औद्योगिक विकास हो रहा है, यद्यपि विकास की गति धीमी है। औद्योगिक विकास की मन्द गति इस तथ्य से जानी जा सकती है कि 1960 ई० तक ब्राजील अनेक वस्तुओं; जैसे–स्टील, भारी मशीनरी, पेट्रो-केमिकल्स, हथियार आदि का आयात करता था, जबकि अब ये सभी चीजों का अपने यहाँ निर्माण करता है। आज ब्राजील के बने वायुयान अमेरिका में उड़ते हैं, तो यहाँ बने कम्प्यूटर्स चीन में प्रयोग किये जा रहे हैं। एक समय था जब ब्राजील की अर्थव्यवस्था का आधार उसके कृषि-उत्पादों का निर्यात था, परन्तु अब स्थिति बदल रही है और ब्राजील की अर्थव्यवस्था में उद्योगों ने प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया है।

2. पूँजी की कमी तथा विदेशी कर्ज – अधिकतर विकासशील देशों के समान ब्राजील को भी अपने औद्योगिक विकास के लिए विश्व के अन्य देशों, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका से, आर्थिक ऋण लेने पड़े। आज ब्राजील विश्व के सबसे अधिक कर्जदार देशों में से एक है। उस पर कर्ज की राशि इतनी अधिक है कि ब्राजील की निर्यात आय इस कर्ज का ब्याज चुकाने में ही लग जाती है। ब्राजील की धीमी गति के विकास का यह मुख्य कारण है।

![]()

3. अल्प-विकसित प्राकृतिक संसाधन – ब्राजील में खनिज पर्याप्त मात्रा में विद्यमान हैं, जिनमें अभ्रक, मैंगनीज, सोना, टिन, गैस एवं खनिज तेल मुख्य हैं। ब्राजील अपनी प्राकृतिक खनिज सम्पदा के बल पर विकास की ओर अग्रसर है।

4. कृषि आधारित अर्थव्यवस्था – ब्राजील की अर्थव्यवस्था अभी भी कृषि (UPBoardSolutions.com) पर आधारित है। यहाँ से कॉफी, सोयाबीन, सन्तरा, चीनी तथा सन्तरे का जूस पर्याप्त मात्रा में निर्यात किये जाते हैं।

5. साक्षरता एवं तकनीकी का निम्न स्तर – ब्राजील में साक्षरता की दर अभी भी वांछित स्तर नहीं प्राप्त कर पायी है। इसी प्रकार तकनीकी दृष्टि से भी अभी यह देश उन्नत स्थिति में नहीं आ पाया है। यह स्वीकार करना पड़ेगा कि दोनों ही क्षेत्रों में विकास के लिए, ब्राजील प्रयत्नशील है। साक्षरता दर 82% से ऊपर पहुँच चुकी है। तकनीकी ज्ञान भी धीरे-धीरे बढ़ रहा है, जिसके कारण वायुयान और कम्प्यूटर जैसी चीजें अब वहाँ भी बन रही हैं।

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

विकासशील देशों में उद्योग-धन्धों के पिछड़ेपन के क्या कारण हैं ?

उत्तर :

विकासशील देशों में उद्योग-धन्धों के पिछड़ेपन के निम्नलिखित कारण हैं

- दीर्घ अवधि तक विदेशी शासन के अधीन रहने के कारण अधिकांश विकासशील देशों में औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थापना नहीं हो पायी है।

- पूँजी एवं तकनीकी ज्ञान के अभाव के कारण इन देशों में औद्योगीकरण की गति अत्यन्त मन्द रही है।

- इन देशों में उद्योग-धन्धे कृषि पर आधारित हैं; अतः यहाँ वृहत् उद्योगों के स्थान पर लघु एवं कुटीर उद्योग-धन्धों का विकास अधिक हुआ है।

- आर्थिक नियोजन के अभाव में भी विकासशील देशों में उद्योगों के विकास की गति मन्द रही है तथा इनमें कम उत्पादन होता है।

![]()

प्रश्न 2.

विकासशील एवं विकसित देशों में नारी की दशा का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत कीजिए।

उत्तर :

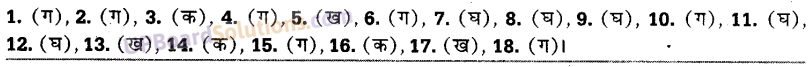

विकासशील एवं विकसित देशों में नारी की स्थिति का तुलनात्मक विवरण अग्रलिखित है–

प्रश्न 3.

विकसित देशों में कृषि के यन्त्रीकरण के लाभों का वर्णन कीजिए।

उत्तर :

विकसित देशों में हरित क्रान्ति के आलोक में कृषि के यन्त्रीकरण को ग्रहण किया गया है। कृषि के यन्त्रीकरण से आशय पशु एवं मानव शक्ति के स्थान पर यन्त्रों के प्रयोग द्वारा कृषि उत्पादन से लगाया जाता है। विकसित देशों में बड़े पैमाने पर कृषि का (UPBoardSolutions.com) यन्त्रीकरण किया गया है। इससे इन देशों को निम्नलिखित लाभ हुए हैं

- कृषि यन्त्रीकरण के कारण विकसित देशों के कृषि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

- कृषि यन्त्रीकरण के कारण विकसित देशों के उद्योगों को कच्चे माल सुलभ हो गये हैं।

- कृषि उत्पादन बढ़ने से इन राष्ट्रों में प्रति व्यक्ति और राष्ट्रीय आय में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

- कृषि यन्त्रीकरण के फलस्वरूप विकसित देशों के निर्यातों में भारी वृद्धि हो गयी है।

![]()

प्रश्न 4.

विकासशील देश किसे कहते हैं ? स्पष्ट कीजिए।

उत्तर :

जो देश आर्थिक विकास का उच्च स्तर पाने के लिए प्रयत्नशील हैं, विकासशील देश कहलाते हैं। पारम्परिक विकास का मार्ग छोड़कर द्रुतगति से औद्योगिक तथा कृषि उपज बढ़ाना ही इनको विकासशील देश की श्रेणी में लाकर खड़ा करता है। प्राय: इन देशों में जनसंख्या का घनत्व अधिक होने के कारण इनका सार्थक विकास दृष्टिगोचर नहीं होता। चीन, भारत, मिस्र, ब्राजील, श्रीलंका, बांग्लादेश आदि विकासशील देश हैं, जब कि जापान विकसित देश है।

प्रश्न 5.

‘जायरे को विकासशील देश कहा जाता है। क्यों ? कोई दो कारण दीजिए।

उत्तर :

जो देश आर्थिक विकास का उच्च स्तर पाने के लिए प्रयत्नशील है, विकासशील देश कहे जाते हैं। जायरे एक अफ्रीकी देश है, जो विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। इसको विकासशील देश स्वीकार करने के दो मुख्य कारण निम्नवत् हैं

- जल-विद्युत उत्पादन की अनन्त क्षमता-जायरे नदी और उसकी सहायक नदियाँ, जायरे में जल-विद्युत उत्पादन की अनन्त क्षमताएँ उपलब्ध कराती हैं, जो संसार के किसी अन्य देश में उपलब्ध नहीं हैं।

- खनिज के अनन्त भण्डारजायरे कॉपर, कोबाल्ट एवं औद्योगिक हीरे के उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश है। दक्षिणी जायरे में लिथियम, चाँदी, सोना, टिन तथा मैंगनीज के अपार भण्डार उपलब्ध

![]()

उपर्युक्त दोनों उपलब्ध संसाधन किसी भी देश को विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए वांछित ही नहीं महत्त्वपूर्ण रूप से सहायक भी हैं।

प्रश्न 6.

क्या कारण है कि जापान को पूर्व का ब्रिटेन कहते हैं ?

या

आप कैसे कह सकते हैं कि जापान एक विकसित देश है ? इसके चार प्रमुख लक्षण/कारण बताइए।

उत्तर :

औद्योगिक दृष्टि से जापान विश्व का एक अग्रणी देश है और एशिया में तो उसका प्रथम स्थान है। इस क्षेत्र में इसने यूरोप को भी पीछे छोड़ दिया है। केवल ब्रिटेन ही इसका समकक्ष प्रतीत होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् मात्र पच्चीस वर्षों में इसने इतनी प्रगति की कि सारा विश्व आश्चर्यचकित रह गया। इसका कारण यहाँ के लोगों के द्वारा रात-दिन परिश्रम, ईमानदारी और लगन से काम में लगे रहना ही रहा है। (UPBoardSolutions.com) तकनीकी प्रगति के फलस्वरूप इसके उत्पाद इतनी उच्च श्रेणी के तथा सस्ते होते हैं कि इसका कोई मुकाबला नहीं कर पाता। दुनिया के कार-बाजार तथा इलेक्ट्रॉनिक बाजार पर तो यह छाया हुआ है। यहाँ के प्रसिद्ध उद्योग हैं-इलेक्ट्रॉनिक सामान, रसायन, कपड़ा, लौह-इस्पात।

अपनी औद्योगिक प्रगति के कारण ही यह विकसित देश कहलाता है। यहाँ पर याकोहामा, ओसाका, नगोया तथा नागासाकी सघन औद्योगिक क्षेत्र हैं, जहाँ जाकर लगता है कि हम किसी दूसरी दुनिया में ही पहुँच गये हों। पश्चिम के ब्रिटेन जैसी उन्नति करने के कारण ही जापान को ‘पूर्व का ब्रिटेन’ भी कहा जाता है। प्रमुख लक्षण/कारण

- जापान में उच्च कोटि का औद्योगीकरण हो गया है।

- जापान उन्नत यातायात एवं संचार व्यवस्था की दृष्टि से एक मजबूत देश है।

- जापान में व्यापारिक स्तर पर विभिन्न उद्यमों का विकास बहुत तेजी से हुआ है।

- जापान आर्थिक क्षेत्र में सम्पन्नता एवं आत्मनिर्भरता के बहुत ऊँचे शिखर पर है।

- जापान में प्रति व्यक्ति आय बहुत अच्छी है।

![]()

प्रश्न 7.

विकासशील देश प्राकृतिक साधनों के होते हुए भी गरीब हैं। क्यों ?

या

प्रचुर संसाधनों के बावजूद विकासशील देश अधिक पिछड़े हैं; क्यों ? चार कारण बताइए।

या

विकासशील देशों में पर्याप्त संसाधन होते हुए भी प्रगति धीमी है। कारण सहित लिखिए।

उत्तर :

अधिकांश विकासशील देशों में प्राकृतिक तथा मानवीय (UPBoardSolutions.com) संसाधनों की प्रचुरता है, फिर भी इन , देशों में गरीबी व्याप्त है। इन देशों की गरीबी के लिए मुख्यतया निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं—

- जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि।

- पूँजी का अभाव।

- सामान्य तथा तकनीकी शिक्षा की कमी।

- कुशल श्रमिकों, प्रबन्धकों तथा उद्यमियों की कमी।

- आधुनिक तकनीकी ज्ञान की कमी।

- परिवहन तथा संचार के साधनों का अपर्याप्त विकास।

- कृषि-जोतों का उपविभाजन तथा विखण्डन।

- दोषपूर्ण आर्थिक नियोजन।

- सामाजिक पिछड़ापन (जाति-प्रथा, रूढ़िवादिता, प्राचीन रीति-रिवाज व परम्पराएँ, अन्ध- विश्वास आदि।)

- अनेक देशों पर दीर्घकाल तक विदेशी शासन का बने रहना।

- सरकारी तन्त्र की अकुशलता।

प्रश्न 8.

संयुक्त राज्य अमेरिका को विकसित देश क्यों कहा जाता है ? इसके चार कारण लिखिए।

उत्तर :

विकसित देशों की श्रेणी में संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैण्ड, फ्रांस, जर्मनी, रूस, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली आदि देशों को रखा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका को विकसित देश कहे जाने के चार प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं

1. वृहत् स्तर पर औद्योगीकरण – वैसे तो सभी विकसित राष्ट्रों ने अपना विकास करने के लिए बड़े .. पैमाने पर उद्योग-धन्धों की स्थापना की है, परन्तु संयुक्त राज्य अमेरिका ने औद्योगीकरण पर विशेष ध्यान दिया है। यहाँ पर लोहा-इस्पात उद्योग, रसायन उद्योग (विश्व में प्रथम स्थान), इन्जीनियरिंग उद्योग, मोटरगाड़ी-निर्माण उद्योग (विश्व में प्रथम स्थान), पोत व वायुयान-निर्माण उद्योग का तीव्र गति से विकास हुआ है।

2. कृषि का यन्त्रीकरण – संयुक्त राज्य अमेरिका में कृषि का पूर्ण यन्त्रीकरण हो चुका है। यहाँ बड़े-बड़े फार्मों में मशीनों की सहायता से विस्तृत तथा सघन खेती की जाती है। बड़े स्तर पर व्यापारिक खेती की जाती है तथा कृषि उत्पादन के पर्याप्त (UPBoardSolutions.com) भाग का निर्यात किया जाता है।

3. यातायात के विकसित साधन – संयुक्त राज्य अमेरिका में तीनों साधनों-स्थल, जल एवं वायु का तीव्र गति से विकास हुआ है। इस देश में सड़कों तथा रेलमार्गों का जाल बिछा हुआ है। जल परिवहन नदियों, नहरों तथा झीलों द्वारा सम्पन्न होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के बीच जल यातायात सुपीरियर, मिशिगन, घूरने तथा ओण्टेरियो झीलों द्वारा सम्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ स्वचालित गाड़ियों, विद्युत रेलगाड़ियों, स्वचालित पनडुब्बियों, तीव्रगामी हवाई जहाजों व जलयानों का आविष्कार किया गया है।

![]()

4. विकसित संचार-व्यवस्था – इस देश में संचार के साधनों का भी अत्यधिक विकास हुआ है। विश्व में सर्वाधिक टेलीफोन, तार सेवाएँ आदि का प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। यहाँ टेलीविजन व्यवस्था अत्यधिक विकसित है।

प्रश्न 9.

विकसित एवं विकासशील देशों के अन्तर को स्पष्ट कीजिए। [2018]

या

विकसित एवं विकासशील देशों में कोई दो अन्तर लिखिए।[2010]

उत्तर :

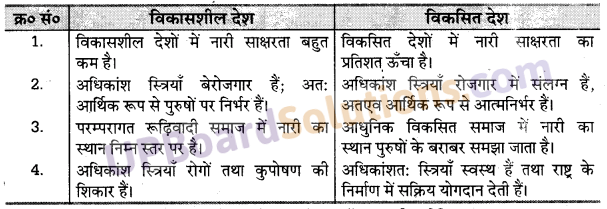

विकसित तथा विकासशील देशों में अन्तर

प्रश्न 10.

कनाडा को विकसित देश कहा जाता है ? इसके दो प्रमुख कारण लिखिए। कनाडा एक विकसित देश है। क्यों ? दो कारण लिखिए। [2011]

उत्तर :

विकसित देशों की श्रेणी में वे ही देश आते हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय अधिक हो, जहाँ औद्योगीकरण का स्तर ऊँचा हो, जहाँ विज्ञान तथा तकनीकी ज्ञान का विकास हो चुका हो तथा अन्य ऐसी ही विशेषताएँ विद्यमान हों। कनाडा को एक विकसित देश कहे जाने के कई कारण हैं, जिनमें से मुख्य दो निम्नलिखित हैं

1. कृषि का यन्त्रीकरण – कनाडा में कृषि का यन्त्रीकरण हो चुका है। इस देश के प्रेयरी प्रदेश में विशाल फार्म देखने को मिलते हैं, जहाँ बड़ी-बड़ी मशीनों की सहायता से विस्तृत तथा सघन खेती की जाती है। यहाँ बड़े स्तर पर व्यापारिक कृषि की जाती है (UPBoardSolutions.com) तथा कृषि उत्पाद के पर्याप्त भाग का निर्यात किया जाता है।

2. प्रति व्यक्ति आय – कनाडा की प्रति व्यक्ति आय लगभग 34,000 डॉलर है। केवल संयुक्त राज्य, अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय ही इससे अधिक है। एशिया के एकमात्र विकसित देश की प्रति व्यक्ति आय लगभग 31,500 डॉलर है।

![]()

प्रश्न 11.

इंग्लैण्ड को विकसित देश क्यों कहा जाता है ? दो कारण लिखिए।

उत्तर :

विकसित देशों की श्रेणी में संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैण्ड, फ्रांस, जर्मनी, रूस, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली आदि देशों को रखा जाता है। निम्नलिखित दो विशेषताओं के आधार पर इंग्लैण्ड को विकसित देश कहा जाता है

- प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग–इंग्लैण्ड ने विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति की है। उसने नवीनतम उत्पादन विधियों तथा यन्त्रों के प्रयोग द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का समुचित प्रयोग करके तीव्र गति से आर्थिक विकास किया है। इंग्लैण्ड ने बड़ी मात्रा में कच्चे माल (कपास, लौह-अयस्क आदि) का आयात करके अपनी कुशल श्रम-शक्ति द्वारा उसका समुचित – उपयोग करके तीव्रता से विकास किया है।

- बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण-इंग्लैण्ड ने औद्योगीकरण पर (UPBoardSolutions.com) विशेष ध्यान देकर, पूरे विश्व को एक दिशा प्रदान की है। यहाँ लोहा-इस्पात उद्योग, वायुयान-निर्माण उद्योग, कपड़ा उद्योग, रसायन उद्योग सुदृढ़ अवस्था में हैं, जो इंग्लैण्ड को एक मजबूत आर्थिक आधार प्रदान करते हैं।

प्रश्न 12.

मिस्र को नील नदी का वरदान क्यों कहा जाता है ? कारण लिखिए। [2010]

या

किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है ?

उत्तर :

मिस्र विश्व की आदि सभ्यता वाला अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर-पूर्वी भाग में स्थित एक प्रमुख विकासशील देश है। मिस्र देश की अर्थव्यवस्था में नील नदी का महत्त्वपूर्ण स्थान है, इसी कारण मिस्र को ‘नील नदी का वरदान’ कहा जाता है। मिस्र को ‘नील नदी का वरदान’ कहे जाने के अन्य कारण निम्नलिखित हैं

- मिस्र का अधिकतर भाग मरुस्थलीय एवं पठारी है, जो कृषि एवं मानव निवास के प्रतिकूल है, परन्तु नील नदी ने कृषि-सिंचाई में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। यहाँ नील नदी ही कृषि-सिंचाई का एकमात्र साधन है।

- नील नदी मिस्र के लगभग मध्य से होकर बहती है। अत: नील नदी पर अनेक बाँध बनाकर जलविद्युत का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार नील नदी मिस्र को जलविद्युत की सुविधा भी प्रदान करती है।

- नील नदी सदानीरा है; अत: यह परिवहन में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।। इस प्रकार नील नदी मिस्र की सम्पूर्ण आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अत: मिस्र को नील नदी का वरदान उचित ही कहा गया है।

![]()

प्रश्न 13.

भारत को विकासशील देश क्यों कहा जाता है ? कोई चार कारण लिखिए। [2014]

उत्तर :

विकसित देश, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, कनाडा (UPBoardSolutions.com) आदि देशों की अपेक्षा भारत में प्रति व्यक्ति आय कम है तथा जनसंख्या का जीवन-स्तर निम्न है। अत: इसे विकासशील देश कहा जाता है। इस देश को विकासशील देश मानने के चार प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं–

- जन्म-दर, मृत्यु-दर की अपेक्षा अधिक होने के कारण जनसंख्या वृद्धि-दर अधिक है।

- कृषि अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है।

- औद्योगिक विकास का स्तर निम्न है।

- आर्थिक विकास की दर निम्न है।

प्रश्न 14.

विकासशील देशों में कृषि की नीची उत्पादकता के किन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर :

विकासशील देशों में कृषि की नीची (निम्न) उत्पादकता के दो कारण निम्नलिखित हैं

- विकासशील देशों की जनसंख्या प्रायः अधिक होती है, जिसके कारण कृषि-जोतों का उपविभाजन और विखण्डन लगातार होता रहता है। इसके कारण कृषि भूमि पर अत्याधुनिक यान्त्रिक विधियों द्वारा खेती नहीं की जा पाती। परिणामस्वरूप उत्पादकता निम्न रह जाती है।

- विकासशील देशों के किसान मुख्य रूप से निर्धन होते हैं। (UPBoardSolutions.com) कृषि की उत्पादकता में वृद्धि करने वाले उन्नत बीज, उर्वरक, अच्छी सिंचाई आदि तत्त्वों का; धन व साख-सुविधाओं की कमी के कारण; प्रयोग नहीं कर पाते। इसके परिणामस्वरूप उत्पादकता कम रह जाती है।

![]()

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

विश्व के किन्हीं चार विकसित देशों के नाम लिखिए।

उत्तर :

कनाडा, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान विकसित देश हैं।

प्रश्न 2.

विश्व के पाँच विकासशील देशों के नाम लिखिए। [2018]

उत्तर :

विश्व के पाँच विकासशील देश हैं-भारत, चीन, मिस्र, ब्राजील तथा जायरे।

प्रश्न 3.

विकासशील देशों की आजीविका का साधन लिखिए।

उत्तर :

विकासशील देशों की आजीविका का साधन कृषि है।

प्रश्न 4.

विकासशील देश किसे कहते हैं? विश्व के किन्हीं दो विकासशील देशों के नाम लिखिए। [2010, 11]

उत्तर :

जो देश आर्थिक विकास का उच्च स्तर पाने के लिए (UPBoardSolutions.com) प्रयत्नशील होते हैं, विकासशील देश कहलाते हैं। भारत और ब्राजील विकासशील देश हैं।

![]()

प्रश्न 5.

विकासशील देशों की प्रमुख खाद्य फसलों के नाम लिखिए।

उत्तर :

गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार और बाजरा विकासशील देशों की प्रमुख खाद्य फसलें हैं।

प्रश्न 6.

विकासशील देशों की प्रमुख व्यापारिक फसलों के नाम लिखिए।

उत्तर :

चाय, कपास, कहवा, जूट, तम्बाकू, रबड़ तथा काजू विकासशील देशों की प्रमुख व्यापारिक फसलें हैं।

प्रश्न 7.

विकासशील देशों में पेट्रोलियम किन-किन देशों में प्राप्त होता है ?

उत्तर :

ईरान, इराक, अरब, कुवैत, ब्राजील, चीन (UPBoardSolutions.com) आदि विकासशील देशों में पेट्रोलियम प्राप्त होता है।

प्रश्न 8.

विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन-सा है ?

उत्तर :

विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश चीन है।

![]()

प्रश्न 9.

चार विकसित देशों के नाम उस महाद्वीप के नाम सहित लिखिए जिसमें वे स्थित हैं।

उत्तर :

चार विकसित देशों के नाम उसके महाद्वीपों के साथ हैं—

- जापान (एशिया),

- संयुक्त राज्य अमेरिका (उत्तरी अमेरिका),

- ब्रिटेन (यूरोप) तथा

- ऑस्ट्रेलिया (ऑस्ट्रेलिया)।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. विकसित देशों में नारी की स्थिति कैसी है?

(क) पुरुषों से उत्तम

(ख) पुरुषों से निम्न

(ग) पुरुषों के समान

(घ) इनमें से कोई नहीं

2. निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषता विकासशील देशों की नहीं है?

(क) अल्प-विकसित यातायात

(ख) निम्नकोटि का औद्योगीकरण

(ग) अत्यधिक जनसंख्या

(घ) नारी की उन्नत दशा

3. विकासशील देशों का प्रधान व्यवसाय है

(क) कृषि

(ख) उद्योग

(ग) व्यापार

(घ) पशुपालन

4. विकासशील देशों में सबसे गम्भीर समस्या है|

(क) पूँजी का अभाव

(ख) तीव्र जनसंख्या-वृद्धि

(ग) कृषि की हीन दशा

(घ) निम्न स्तर का औद्योगीकरण

5. विकासशील देशों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है

(क) भारत

(ख) जापान

(ग) चीन

(घ) इण्डोनेशिया

![]()

6. कौन-सा देश विकासशील देशों की श्रेणी में नहीं आता है? [2011]

(क) भारत

(ख) चीन

(ग) जापान

(घ) ब्राजील

7. निम्नलिखित देशों में से कौन-सा देश विकासशील देश है? [2014]

(क) कनाडा

(ख) चिली

(ग) जर्मनी

(घ) जापान

8. निम्नलिखित देशों में से कौन-सा विकसित देश है?

(क) भारत

(ख) ब्राजील

(ग) कनाडा

(घ) चीन

9. निम्नलिखित में से विकसित देश की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता कौन-सी है?

(क) मुख्य व्यवसाय कृषि

(ख) मुख्य व्यवसाय उद्योग-धन्धे

(ग) प्रति व्यक्ति आय अधिक

(घ) अत्यधिक जनसंख्या

![]()

10. निम्नलिखित में से कौन-सा देश विकासशील देश है? [2016]

(क) सं०रा०अमेरिका

(ख) जापान

(ग) मिस्र

(घ) कनाडा

11. निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषता विकसित देशों की नहीं है? [2013]

(क) प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम एवं कुशलतम उपयोग

(ख) प्रति व्यक्ति उच्च आय

(ग) जनसंख्या की अधिकता ।

(घ) उच्च प्राविधिकी का प्रयोग

12. निम्नलिखित में से कौन विकासशील देश है? [2013]

(क) फ्रांस

(ख) कनाडा

(ग) बांग्लादेश

(घ) जापान

![]()

13. निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषता विकासशील देशों की नहीं है? [2013]

(क) उच्च प्रौद्योगिकी का प्रयोग

(ख) प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर

(ग) निम्न कृषि उत्पादकता स्तर

(घ) जनाधिक्य

14. निम्नलिखित में से कौन विकसित देश नहीं है? [2013]

(क) जापान

(ख) सं० रा० अमेरिका

(ग) भारत

(घ) फ्रांस

15. निम्न में से कौन विकासशील देश है? [2014]

(क) दक्षिणी कोरिया

(ख) जापान

(ग) जर्मनी

(घ) सं० रा० अमेरिका

16. निम्नलिखित में से कौन-सा देश विकसित देश है? [2016]

(क) चीन

(ख) श्रीलंका

(ग) फ्रांस

(घ) मिस्र

![]()

17. निम्नलिखित में से कौन एक विकसित देश नहीं है? [2018]

(क) नार्वे

(ख) ब्राजील

(ग) कनाडा

(घ) फ्रांस

18. निम्न देशों में से कौन विकसित देश है? [2018]

(क) जायरे

(ख) भारत

(ग) चीन

(घ) जापान

19. विकसित देश नहीं है

(क) जापान

(ख) चीन

(ग) संयुक्त राज्य अमेरिका

(घ) कनाडा

उत्तरमाला

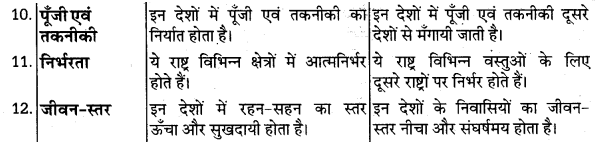

1. (ग), 2. (घ), 3. (क), 4. (ख), 5. (ग), 6. (ग), 7. (ख), 8. (ग), 9. (ख), 10. (ग), 11. (ग), 12. (ग), 13. (क), 14. (ग), 15. (क) 16. (ग), 17. (क), 18. (घ), 19. (ख)।

We hope the UP Board Solutions for Class 10 Social Science Chapter 13 विकसित तथा विकासशील देश एवं उनकी विशेषताएँ (अनुभाग – तीन) help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 10 Social Science Chapter 13 विकसित तथा विकासशील देश एवं उनकी विशेषताएँ (अनुभाग – तीन), drop a comment below and we will get back to you at the earliest