UP Board Solutions for Class 10 Social Science Chapter 7 आर्थिक विकास में राज्य की भूमिका (अनुभाग – चार)

These Solutions are part of UP Board Solutions for Class 10 Social Science. Here we have given UP Board Solutions for Class 10 Social Science Chapter 7 आर्थिक विकास में राज्य की भूमिका (अनुभाग – चार)

विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को निर्धारित करने वाले तत्वों की विवेचना कीजिए।

या

किसी अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास में राज्य का महत्त्वपूर्ण योगदान है। स्पष्ट कीजिए।

या

आर्थिक विकास में राज्य की क्या भूमिका होती है?

उत्तर :

अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को निर्धारित करने वाले तत्त्व

विकासशील देश में अनेक आर्थिक अवरोध आर्थिक विकास की गति को अवरुद्ध करते हैं। देश में पूँजी का अभाव, प्राकृतिक साधनों का अल्प दोहन, बचत एवं विनियोग की कमी, औद्योगीकरण का अभाव, पूँजी निर्माण की कमी, बढ़ती बेरोजगारी आदि अनेक समस्याएँ विकासशील देशों में आर्थिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में अवरोध खड़े करती हैं; अत: इन विकासशील देशों में सरकार का दायित्व होता है कि वह देश के प्राकृतिक साधनों का उचित दोहन सुनिश्चित करने के लिए पूँजी, कुशल श्रमिक; उद्यमता, तकनीकी ज्ञान, परिवहन एवं संचार के साधन, शक्ति एवं ऊर्जा के साधन आदि (UPBoardSolutions.com) उपलब्ध कराये। सरकार इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक नीतिगत उपयोग; जैसे—राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, औद्योगिक नीति, श्रम नीति आदि से आर्थिक विकास हेतु अनुकूल वातावरण बनाने में अपना योगदान देती है। देश में बचत-विनियोग को प्रोत्साहित करने व औद्योगीकरण को बढ़ावा देने, कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने आदि सभी कार्यों में सरकार निर्णायक भूमिका निभाती है। इस प्रकार आर्थिक विकास के लिए एक योजनाबद्ध रणनीति बनाने और उसका क्रियान्वयन करके आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति करने में सरकार का महत्त्वपूर्ण योगदान है। राज्य के नियन्त्रण के अभाव में सुनियोजित आर्थिक विकास सम्भव ही नहीं है। हमारे संविधान में राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों में आर्थिक सुरक्षा सम्बन्धी तत्त्वों को प्रमुख स्थान दिया गया है। ये तत्त्व प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था के संचालन में सरकार की जिम्मेदारी की सीमा को निश्चित करते हैं। संविधान में वर्णित महत्त्वपूर्ण नीति-निदेशक सिद्धान्त जो हमारे आर्थिक जीवन को प्रभावित करते हैं, निम्नलिखित हैं –

- सभी नागरिकों के लिए जीविका के पर्याप्त साधन जुटाना।

- सामान्य हित के लिए समाज के भौतिक साधनों का उचित वितरण।

- एक उचित सीमा से अधिक धन के केन्द्रीकरण पर रोक।

- स्त्रियों और पुरुषों दोनों के समान काम के लिए समान वेतन।

- श्रमिकों की शक्ति व स्वास्थ्य की रक्षा तथा श्रमिकों को (UPBoardSolutions.com) उनकी अपनी आयु एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अधिक खतरनाक कार्यों को स्वीकार करने के लिए बाध्य करने वाली परिस्थितियों को हटाना।

- बच्चों की शोषण से रक्षा करना।

- काम और शिक्षा का अधिकार तथा बेकारी, बीमारी और वृद्धावस्था में सार्वजनिक सहायता उपलब्ध कराना।

- काम के उचित वातावरण को सुरक्षित बनाना।

- रोजगार और जीवन को उचित स्तर दिलाना।

- कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लोगों के आर्थिक हितों को प्रोत्साहन देना।

- वैज्ञानिक आधार पर कृषि एवं पशुपालन को संगठित करना।

![]()

प्रश्न 2.

आर्थिक विकास प्रक्रिया में राजकीय हस्तक्षेप एवं विधियों की विस्तृत विवेचना कीजिए।

या

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सफल क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाने चाहिए? कोई दो सुझाव दीजिए। (2013)

या

औद्योगिक लाइसेन्सिग व्यवस्था को समझाइए तथा इसके उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। मौद्रिक नीति का अर्थ एवं उद्देश्य लिखिए।

या

विकासशील देशों के आर्थिक विकास के लिए दो उपाय सुझाइए। [2010]

या

राजकोषीय नीति से आप क्या समझते हैं? अर्थव्यवस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए करारोपण के महत्त्व को लिखिए।

या

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाने में सरकार द्वारा किए गए प्रयास लिखिए। भारतीय रिजर्व बैंक के किन्हीं चार प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। [2013]

या

उत्पादन और वितरण पर नियन्त्रण हेतु राज्य कौन-से उपाय करता है? स्पष्ट कीजिए।

उत्तर :

राज्य द्वारा हस्तक्षेप : हस्तक्षेप के प्रकार एवं विधियाँ

भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र दोनों ही साथ-साथ कार्य करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र को उद्देश्य ‘सामाजिक हित में वृद्धि करना है, किन्तु निजी क्षेत्र का उद्देश्य ‘अधिकतम लाभ अर्जित करना है। इस (UPBoardSolutions.com) उद्देश्य की पूर्ति हेतु निजी उत्पादक उपभोक्ताओं व श्रमिकों का अनेक प्रकार से शोषण करते हैं। राज्य का दायित्व समाज को उनके शोषण से बचाना है। इसके लिए सरकार आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप करती है। यह हस्तक्षेप निम्नलिखित तीन विधियों द्वारा किया जाता है

- राजकोषीय नीति

- मौद्रिक नीति एवं

- उत्पादन एवं वितरण पर भौतिक नियन्त्रण।

![]()

1. राजकोषीय नीति

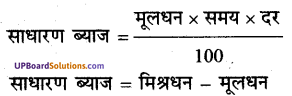

सामान्यतः राजकोषीय नीति से अभिप्राय सार्वजनिक व्यय व सार्वजनिक ऋण से सम्बन्धित नीतियों से लगाया जाता है। प्रो० आर्थर स्मिथीज के शब्दों में, ‘राजकोषीय नीति वह नीति है, जिसमें सरकार अपने व्यय तथा आगम के कार्यक्रम को राष्ट्रीय (UPBoardSolutions.com) आय, उत्पादन अथवा रोजगार पर वांछित प्रभाव डालने और अवांछित प्रभावों को रोकने के लिए प्रयुक्त करती है।’ राजकोषीय नीति आर्थिक नीति का एक प्रभावशाली यन्त्र है और आर्थिक स्थायित्व का एक सशक्त साधन है।

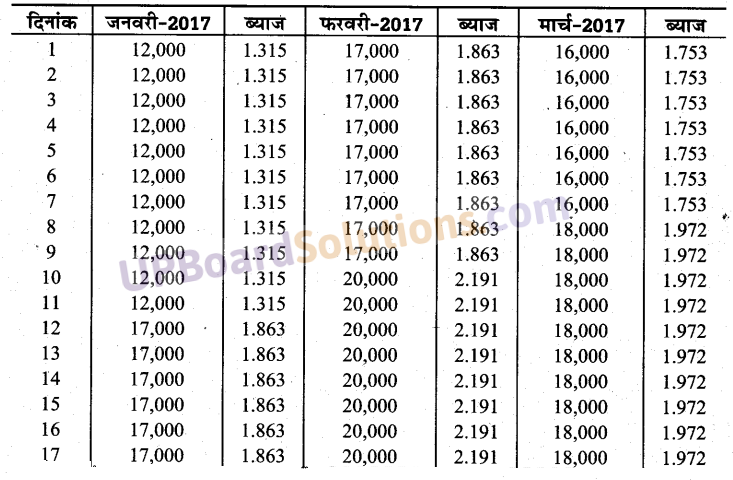

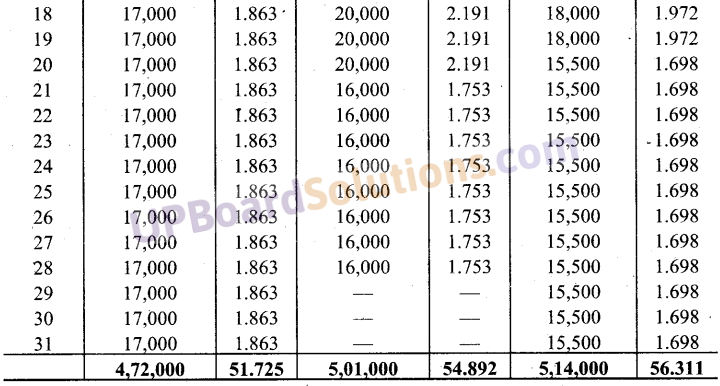

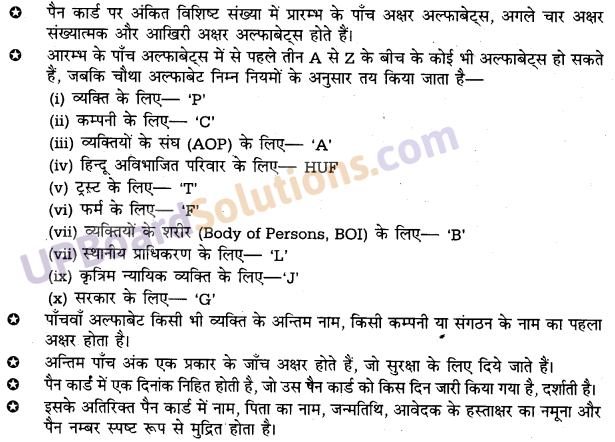

इस प्रकार राजकोषीय नीति के अन्तर्गत सरकार सार्वजनिक आय (करारोपण), सार्वजनिक व्यय तथा सार्वजनिक ऋण के द्वारा अर्थव्यवस्था पर वांछित प्रभाव डालने का प्रयास करती है। राजकोषीय नीति के प्रमुख उपकरण निम्नलिखित हैं –

(i) करारोपण कर – एक अनिवार्य अंशदान है, जिसे प्रत्येक करदाता के अनिवार्य रूप से सरकार के कर विभाग को देना होता है। एक नीति के उपकरण के रूप में कर अर्थव्यवस्था को निम्न प्रकार प्रभावित करते हैं –

- अमीर व्यक्तियों की आय पर अपेक्षाकृत अधिक कर लगाकर आय एवं धन के वितरण की, विषमताएँ कम की जा सकती हैं।

- ऐसा कर-ढाँचा, जिसमें कर की दरें क्रमशः बढ़ती जाती हैं (प्रगतिशील कर-प्रणाली), एक न्यूनतम आय के स्तर को करमुक्त रखते हुए, आय की असमानता को कम रखने में सहायक है।

- विलासिता की वस्तुओं पर ऊँचे कर लगाकर आय की असमानता को कम किया जा सकता है।

- ऊँचे प्रत्यक्ष कर आयातों को हतोत्साहित करते हैं।

- अप्रत्यक्ष करों में कमी औद्योगिक विकास को गति प्रदान करती है।

- कर विकास के लिए आवश्यक पूँजी जुटाते हैं।

- करों द्वारा प्राप्त आय के परिणामस्वरूप सार्वजनिक (UPBoardSolutions.com) निवेश में वृद्धि आर्थिक एवं सामाजिक आधारिक संरचना के विकास में सहायक है।

(ii) सार्वजनिक व्यय – केन्द्र, राज्य व स्थानीय संस्थाओं द्वारा किए गए व्यय को सार्वजनिक व्यय कहते हैं। आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक व्यय का निम्नलिखित प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है

- सार्वजनिक व्यय द्वारा उपभोग स्तर, जीवन स्तर, कार्यक्षमता का स्तर और अन्तत: उत्पादकता के स्तर में वृद्धि की जा सकती है।

- सार्वजनिक व्यय आर्थिक साधनों के स्थानान्तरण को प्रभावित करता है।

- प्रगतिशील सार्वजनिक व्यय की पद्धति अपनाकर आर्थिक विषमताओं को कम किया जा सकता है।

- सार्वजनिक व्यय द्वारा सार्वजनिक निर्माण कार्य की योजनाओं को आरम्भ करके रोजगार में वृद्धि की जा सकती है।

- सार्वजनिक व्यय द्वारा आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

![]()

(iii) सार्वजनिक ऋण – जब सरकार अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को अपनी आय की सामान्य मदों से पूरा नहीं कर पाती, तो उसे सार्वजनिक ऋण का सहारा लेना पड़ता है। इस प्रकार सार्वजनिक ऋण सरकार के व्ययों की पूर्ति करने (UPBoardSolutions.com) का एक साधन है। अत: सरकार द्वारा लिया गया ऋण सार्वजनिक ऋण कहलाता है। यह ऋण अपने ही देश में अथवा विदेश से लिया जा सकता है। सार्वजनिक ऋण अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित प्रभाव डालते हैं –

- उत्पादक कार्यों पर व्यय किया गया सार्वजनिक ऋण उत्पादन शक्ति में वृद्धि करता है।

- सरकारी ऋण सुरक्षित व सुविधाजनक होते हैं। अतः ये बचत को प्रोत्साहित करते हैं।

- यदि ऋण निर्धन व्यक्तियों के लाभार्थ व्यय किया जा सकता है तो इससे आर्थिक असमानताएँ कम होती हैं।

- ऋण वर्तमान में उपभोग को घटाते हैं।

- ऋण द्वारा उद्योग और व्यापार में वांछनीय परिवर्तन लाए जा सकते हैं।

2. मौद्रिक नीति

सामान्यतया मौद्रिक नीति से आशय सरकार अथवा केन्द्रीय बैंक की उस नियन्त्रण नीति से लगाया जाता है, जिसके अन्तर्गत कुछ निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मुद्रा की मात्रा, उसकी लागत (ब्याज दर) तथा उसके उपयोग को नियन्त्रित करने के उपाय किए जाते हैं। प्रो० हैरी जी० जॉन्सन के शब्दों में, “मौद्रिक नीति का अर्थ केन्द्रीय बैंक की उस नियन्त्रण नीति से है, जिसके द्वारा केन्द्रीय बैंक सामान्य आर्थिक नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से मुद्रा की पूर्ति पर नियन्त्रण करता है।

मौद्रिक नीति साख की पूर्ति और उसके उपयोग को प्रभावित करके, स्फीति का मुकाबला करके तथा भुगतान सन्तुलन के साम्य को स्थापित करके आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने में सहायक होती है। इसके माध्यम से निजी उपयोग अथवा सरकारी व्यय के साधनों के प्रवाह को घटाया-बढ़ाया जा सकता है तथा विनियोग और पूँजी-निर्माण के लिए उपलब्ध साधनों की मात्रा में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है (UPBoardSolutions.com) और इस प्रकार कृषि व उद्योगों की मुद्रा एवं साख की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। किसी भी देश की एक उपयुक्त मौद्रिक नीति बचत व विनियोग के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करती है, साख की लागत को कम करके बचत व विनियोग को प्रोत्साहित करती है, मौद्रिक संस्थाओं की स्थापना करके निष्क्रिय साधनों को गतिशील बनाती है, स्फीति के दबाव को नियन्त्रित करके अतिरिक्त विनियोग के लिए उपयुक्त वातावरण पैदा करती है और हीनार्थ प्रबन्ध द्वारा विकासात्मक विनियोग के लिए अतिरिक्त । साधन उपलब्ध कर सकती है।

![]()

भारत में मौद्रिक नीति का संचालक-भारतीय रिजर्व बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केन्द्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल, 1935 ई० को की गई थी। 1 अप्रैल, 1949 ई० को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। यह बैंक मुख्यतः निम्नलिखित कार्यों को सम्पन्न करता है –

- पत्र मुद्रा का निर्गमन करना।

- बैंकों के बैंक का कार्य करना।

- सरकार के बैंकर, एजेण्ट तथा सलाहकार के रूप में कार्य करना।

- विनियम दर को स्थिर बनाए रखना।

- कृषि व उद्योग की साख की व्यवस्था करना।

- आँकड़े संकलित करना तथा इन्हें प्रकाशित करना।

- मुद्रा व साख पर नियन्त्रण रखना।

3. उत्पादन एवं वितरण पर भौतिक नियन्त्रण

सरकार उत्पादन एवं वितरण के क्षेत्रों में भौतिक हस्तक्षेप के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था पर नियन्त्रण लगाती है।

(i) उत्पादन के क्षेत्र में नियन्त्रण – सरकार औद्योगिक नीति व लाइसेन्सिंग प्रक्रिया के माध्यम से अर्थव्यवस्था के औद्योगिक क्षेत्र को नियन्त्रित करती है।

औद्योगिक लाइसेन्सिंग – सरकार आर्थिक क्रियाओं पर आवश्यकतानुसार हस्तक्षेप करती है उत्पादन के क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप का प्रथम स्वरूप औद्योगिक लाइसेन्स रहा है। भारतीय संसद ने ‘औद्योगिक नीति प्रस्ताव, 1948’ के बाद 1951 ई० में औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम लागू किया था। इसके अन्तर्गत भारत में समस्त विनिर्माण इकाइयों को सरकार के पास पंजीकृत कराना अनिवार्य था। वर्तमान औद्योगिक नीति (1991 ई०) के प्रस्तावों के अनुसार, अब कुछ इकाइयों को छोड़कर जो सुरक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं, अन्यों को पंजीकृत कराना अनिवार्य नहीं है।

पुरानी व्यवस्था में लाइसेन्सिग नियमों को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए अपनाया गया था –

- उद्योगों का सन्तुलित क्षेत्रीय विकास।

- बड़े व्यावसायिक घरानों की और अधिक वृद्धि पर रोक।

- नए उद्योगों को संरक्षण।

- लघु उद्योगों के लिए कुछ क्षेत्रों को रिजर्व करना।

कठोर नियमों एवं प्रशासनिक नियन्त्रणों में वृद्धि के कारण निजी क्षेत्र हतोत्साहित हो रहा था। अब इस नीति में उदारता औद्योगिक विकास की ओर एक सराहनीय कदम है।

1991 ई० में घोषित उदारवादी औद्योगिक नीति एवं बाद में किए गए संशोधनों (UPBoardSolutions.com) के अन्तर्गत, अब केवल 5 उद्योगों के लिए लाइसेन्स लेना अनिवार्य है, विदेशी पूँजी विनियोग को प्रोत्साहन दिया गया है, विदेशी तकनीक के अनेक समझौतों के स्वत: अनुमोदन की व्यवस्था की गई है और निजी क्षेत्र के विस्तार को प्रोत्साहित किया गया है।

![]()

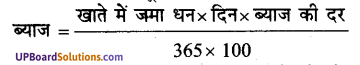

(ii) सार्वजनिक वितरण प्रणाली – अर्थव्यवस्था पर सरकार का भौतिक नियन्त्रण सार्वजनिक वितरण और राशनिंग प्रणाली के रूप में भी होता है। जैसा कि हम जानते हैं, माँग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों द्वारा निर्धारित मूल्य सामाजिक दृष्टि से सदैव वांछनीय नहीं होते। वस्तुओं की पूर्ति के कम होते ही, उनके मूल्य तेजी से बढ़ने लगते हैं। हमारे देश में अनिवार्य वस्तुओं की प्रायः कमी रहती है। इसके तीन प्रमुख कारण हैं –

- हम खाद्यान्नों जैसी अनिवार्य एवं विपणन योग्य वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर पाते।

- उत्पादित माल के भण्डारण एवं विपणन में पर्याप्त दोष हैं।

- बड़े व्यवसायी सट्टा बाजारी के लिए खाद्यान्नों का संग्रह कर लेते हैं।

माँग पक्ष की दृष्टि से भारतीय उपभोक्ताओं की क्रय-शक्ति में बहुत असमानताएँ हैं। निर्धन लोगों के पास क्रय-शक्ति का अभाव रहता है। अत: यदि खाद्यान्नों को माँग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के सहारे छोड़ दिया जाए तो क्रय-शक्ति के अभाव के कारण हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग इन्हें खरीद नहीं पाएगा। फलस्वरूप एक ओर तो कुपोषण एवं भुखमरी होगी और दूसरी ओर अपव्यय एवं अति उपभोग की स्थिति होगी। अत: यह आवश्यक है कि सरकार खाद्यान्न, मिट्टी का तेल और इसी प्रकार की अन्य अनिवार्य वस्तुओं की वसूली, कीमत-निर्धारण और वितरण इस प्रकार करे कि उसकी माँग और पूर्ति के दबावों से रक्षा की जा सके। इसके लिए सरकार तीन कदम उठा सकती है –

1. प्राथमिक उत्पादक को उसकी उपज की पर्याप्त कीमत अवश्य दी जानी चाहिए, अन्यथा वह उत्पादन बढ़ाने में हिचकिचाएगा। अतः सरकार को एक ऐसी कीमत की घोषणा के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए, जिस पर वह सार्वजनिक वसूली के माध्यम से किसान के अतिरिक्त माल को खरीद सके। हमारे देश में केन्द्र सरकार कृषि मूल्य आयोग के सुझावों के आधार पर कृषि वस्तुओं के वसूली मूल्य की घोषणा करके कृषि को खरीदती है।

2. वसूल किए गए स्टॉक के लिए पर्याप्त भण्डारण सुविधाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। इससे सरकार के पास बड़ा सुरक्षित भण्डार भौजूदं रहेगा, बाजार में कीमत-स्थिरता बनी रहेगी और सट्टे बाजारी की प्रवृत्ति हतोत्साहित होगी। सार्वजनिक वितरण-प्रणाली (UPBoardSolutions.com) के माध्यम से बनी वस्तुओं का विक्रय किया जाता है।

3. सम्पूर्ण देश में सरकरी नियन्त्रण वाले वितरण केन्द्रों अथवा ‘उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से अनिवार्य वस्तुओं की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाया जाता है।

भारत में खाद्यान्न, चीनी, मिट्टी का तेल आदि का वितरण ‘उचित मूल्य की दुकानों से होता है। नियन्त्रित वस्तुओं की बिक्री उपभोक्ता सहाकरी समितियों के माध्यम से की जाती है। खाद्यान्नों एवं चीनी की सार्वजनिक वितरण की व्यवस्था आंशिक राशनिंग की योजना के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों द्वारा की जाती है। उपभोक्ताओं के लिए प्रति व्यक्ति कोटा निर्धारित कर दिया जाता है। इस प्रकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अल्प आय या निम्न वर्ग के उपभोक्ताओं को उपभोग संरक्षण देना है।

![]()

प्रश्न 3.

‘वैट’ (मूल्यवर्द्धित कर) से आप क्या समझते हैं? भारत में वैट की आवश्यकता बताइए।

उत्तर :

मूल्यवर्द्धित कर

जिस कर की वसूली मूल्यवृद्धि के प्रत्येक चरण (उत्पादन या वितरण) द्वारा की जाती है, उसे मूल्यवर्द्धित कर (VAT) कहते हैं। जैसाकि इसके नाम से भी स्पष्ट होता है कि यह मूल्यवर्धन (value addition) पर लगाया गया कर है, जो भारत में राज्यों द्वारा लगाया जाता है।

कर लगाने की ‘वैट’ विधि एक बेहतर कर-व्यवस्था है; क्योंकि इसमें कर की वसूली मूल्यवर्धन के प्रत्येक स्तर पर की जाती है, इस कारण इसे ‘बहु-बिन्दु कर’ (multi-point tax) व्यवस्था भी कहते हैं। इसके विपरीत गैट-वैट विधि में ‘एकल-बिंदु कर’ (single-point tax) व्यवस्था होती है जिससे ‘कर पर कर (tax upon tax) लगने लगता है तथा मुद्रास्फीति पर इसका ‘क्रमपाती प्रभाव’ (Cascading Effect) पड़ता है और इस कारण महँगाई बढ़ती है। भारत जैसे देश में, जहाँ एक बहुत बड़ी जनसंख्या क्रयशक्ति निम्न होने के कारण बेहतर जीवन-स्तर से नीचे गुजर-बसर करती है, कर वसूलने (UPBoardSolutions.com) की व्यवस्था वैट पद्धति (VAT Method) पर होना अति तर्कसंगत है। यह कर प्रणाली बिना ‘धनी-विरोधी’ (anti-ich) होते हुए भी ‘गरीबी-मित्रवत् (prop-poor) है।

भारत में वैट’ की आवश्यकता

विश्व के 150 से अधिक देश अपने अप्रत्यक्ष करों का संग्रहण मूल्यवर्धित कर (वैट) पद्धति पर ही करते हैं। जिससे वैश्वीकरण की प्रक्रिया में हो रही अर्थव्यवस्थाओं की समेकन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए भी भारत को इस प्रणाली को अपनाने की जरूरत प्रतीत हो रही थी। भारत में भी अप्रत्यक्ष करों की वसूली के लिए वैट’ विधि को अपनाना आवश्यक है। इसे हम निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं –

(i) चूंकि गैर-वैट पद्धति में कर की वसूली.एक ही बिन्दु पर की जाती है जिस कारण कर पर कर लगाने से मूल्य वृद्धि होती जाती है, जो गरीब-विरोधी (anti-poor) है। अतः वैट को अपनाने से यह मूल्य-वृद्धि नहीं होगी जिससे गरीबों की भी क्रयशक्ति बढ़ेगी तथा उनके जीवन-स्तर में सुधार होगा।

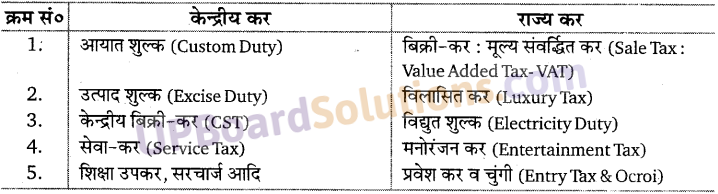

(ii) भारत एक संघीय राजव्यवस्था है, जहाँ केन्द्र सरकार के अलावा राज्य सरकारों द्वारा भी कई प्रकार के अप्रत्यक्ष करों की वसूली की जाती है। यद्यपि केन्द्र द्वारा आरोपित अप्रत्यक्ष कर पूरे देश में एकसमान हैं, लेकिन राज्यों के अप्रत्यक्ष करों (उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, मनोरंजन कर इत्यादि) में हमेशा से ही भिन्नता रही है। इस प्रकार भारत के अलग-अलग राज्यों में अप्रत्यक्ष करों का भार भी अलग-अलग है। अर्थात् यह कह सकते हैं कि भारत का बाजार एकीकृत (unified) नहीं है जिससे भारत में उत्पादन और व्यापार करना काफी मुश्किल कार्य रहा है। यही कारण था कि ‘वैट’ के माध्यम से राज्यों के अप्रत्यक्ष कर में समानता लाने के लिए राज्य वैट’ (वैट) (UPBoardSolutions.com) की शुरुआत की गयी जिसने राज्यों के बिक्री करों का स्थान लिया तथा इसकी वसूली मूल्यवर्द्धित पद्धति पर प्रारंभ हुई। इस प्रक्रिया को ही ‘समरूप वैट’ (Uniform VAT) की शुरुआत भी कहते हैं।

![]()

(iii) इसके अलावा आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया के फलीभूत होने के लिए भारत के बाजार को एकरूप या समरूप करना आवश्यक था जिसकी शुरुआत ‘वैट’ से की गयी।

(iv) भारतीय संघीय व्यवस्था में आर्थिक रूप से मजबूत संघ एवं कमजोर राज्यों का उद्भव हुआ, इस | कारण राज्य जिस स्थानीय विकास कार्य के प्रति उत्तरदायी थे, उसमें निरंतर ह्रास हुआ। चूंकि वैट विधि में राज्यों की कर वसूली बढ़ती है; अत: भारत में इस प्रणाली को अपनाना आवश्यक है।

(v) हालाँकि भारत में अप्रत्यक्ष करों की भारी चोरी होती रही है, परन्तु वैट विधि के लागू होने से कर चोरी घटी है; क्योंकि इस विधि में किसी भी स्तर पर किए गए मूल्यवर्द्धन की पुष्टि के लिए पूर्व में की गयी खरीद की रसीद दिखलाना आवश्यक है। इस विधि द्वारा करों की दोहरी संवीक्षा’ (double check) संभव है और कर की चोरी रोकना स्वतः संभव हो जाता है।

(vi) ‘राज्य वैट में राज्यों के अन्य अप्रत्यक्ष करों एवं केन्द्र के कई अप्रत्यक्ष करों को शामिल कर दिया जाए तो कर की व्यवस्था काफी सरल’ (Simple) और ‘दक्ष’ (Efficient) भी हो जाएगी। ऐसे ही भविष्य के कर को ‘एकल वैट’ (Single VAT) कहा जाएगा जिसकी कोशिश ‘वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax-GST) द्वारा करने की कोशिश की गई है। इस प्रकार, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर कर सुधार (चेलिया कमेटी एवं केलकर कमेटी) (UPBoardSolutions.com) शुरू किए गए जिनमें एक सीमा तक सफलता भी मिली है और इन्हें आगे जारी रखने का प्रोत्साहन मिला है। विदित हो कि वर्ष 1996 में केन्द्र सरकार ने वैट पद्धति से उत्पाद शुल्क वसूलना शुरू किया था और इस कर को एक नया नाम सेनवैट (CENVAT’) दिया गया था।

हालाँकि कमेटी का एक अन्य प्रस्ताव राज्यों के उत्पाद शुल्क एवं बिक्री कर को एक कर, राज्य वैट (State VAT) अथवा वैट को मिला देने का था, लेकिन राज्यों की इच्छाशक्ति के अभाव में यह संभव नहीं हो सका। अन्ततः राज्यों के केवल बिक्री कर का नाम बदलकर वैट कर दिया गया और इसकी वसूली वैट पद्धति पर की जाने लगी। कुछ राज्यों ने इसे लागू नहीं किया, जबकि कुछ ने बाद में लागू किया, यद्यपि इसका अनुभव उत्साहजनक रहा।

![]()

प्रश्न 4.

सेवा कर क्या है? वस्तु एवं सेवाकर का वर्णन कीजिए।

उत्तर :

सेवा कर

पिछले दशक में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ती रही है। वर्ष 1994-95 में भारत सरकार ने सेवा कर लागू किया जिससे उसके कर राजस्व में वृद्धि होती रही है। सेवा कर एक प्रकार को अप्रत्यक्ष कर है; क्योंकि इसमें सेवा प्रदाता कर देता है और वह इसकी प्रतिपूर्ति करयोग्य वस्तुओं को खरीदने वालों या प्राप्तकर्ताओं से करता है।

वर्ष 1994 में केवल तीन सेवाओं से शुरू होकर आज सेवाकर 100 से अधिक सेवाओं पर लागू है। संघीय बजट 2015-16 में सेवा कर को बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया जिसमें शिक्षा उपकर भी शामिल है, जबकि पहले यह शिक्षा उपकर सहित 12.36 प्रतिशत था, (UPBoardSolutions.com) परन्तु 15 नवम्बर, 2015 को सेवा कर की दर को स्वच्छ भारत उपकर जोड़कर 14.5% कर दिया गया। इसके बाद 1 जून, 2016 से सभी करयोग्य सेवाओं पर 0.5 कृषि कल्याण उपकर लगाया गया है जिससे सेवा कर की दर बढ़कर 15% हो गयी है। यह परिवर्तन केन्द्र एवं राज्यों दोनों स्तरों पर सेवाओं पर करारोपण को सुगम बनाने के लिए किया गया।

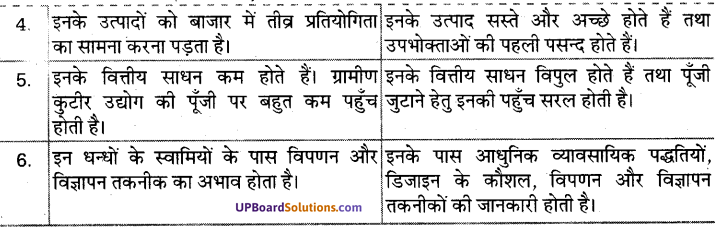

वस्तु एवं सेवा कर

वस्तु एवं सेवाकर (जी०एस०टी०) एक ऐसा कर है, जो राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी वस्तु या सेवा के निर्माण, बिक्री और प्रयोग पर लगाया जाता है। इस कर व्यवस्था के लागू होने के बाद उत्पाद शुल्क, केन्द्रीय बिक्री कर, सेवा कर जैसे केन्द्रीय कर तथा राज्य स्तर के बिक्री कर या वैट, एण्ट्री टैक्स, लॉटरी टैक्स, स्टॉम्प ड्यूटी, टेलीकॉम लाइसेन्स फीस, टर्नओवर टैक्स इत्यादि समाप्त हो जाएँगे। इस कर व्यवस्था में वस्तु एवं सेवा की खरीद पर दिए गए कर को उनकी सप्लाई के (UPBoardSolutions.com) समय दिए जाने वाले कर के मुकाबले समायोजित कर दिया जाता है, हालाँकि यह कर भी अन्त में ग्राहक को ही देना होता है; क्योंकि वही सप्लाई चेन में खड़ा अन्तिम व्यक्ति होता है।

सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में सुधारों की शुरुआत वर्ष 2003 में केलकर समिति ने की थी, इसके बाद संप्रग सरकार ने वर्ष 2006 में जी०एस०टी० विधेयक प्रस्तावित किया था तथा पहली बार यह विधेयक वर्ष 2011 में लाया गया था। जी०एस०टी० व्यवस्था विश्व के 140 देशों में लागू है। वर्ष 1954 में जी०एस०टी० लागू करने वाला फ्रांस विश्व का पहला देश है। भारत की तरह की दोहरी जी०एस०टी० व्यवस्था ब्राजील और कनाडा में भी है। वर्ष 2000 में तत्कालीन वाजपेयी सरकार ने जी०एस०टी० पर विचार के लिए विशेष अधिकारप्राप्त समिति का गठन किया था तथा समिति का अध्यक्ष पश्चिम बंगाल के तत्कालीन वित्त मंत्री असीम दासगुप्ता को बनाया तथा असीम दासगुप्ता समिति को जी०एस०टी० के लिए मॉडल तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी।

![]()

वर्ष 2005 में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आम बजट में जी०एस०टी० के विचार को सार्वजनिक तौर पर सामने रखा था। इसके अलावा वर्ष 2009 में जी०एस०टी० के बारे में एक विमर्श-पत्र रखा गया तथा बाद में सरकार ने राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक अधिकारसम्पन्न समिति बनाई थी। हालाँकि वर्ष 2014 में तत्कालीन संप्रग सरकार ने इससे सम्बन्धित विधेयक तैयार किया था, किन्तु लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने के कारण यह विधेयक पारित नहीं हो सका। वर्तमान सरकार इसे लोकसभा में लेकर आई और इसे स्थायी समिति में भेजा गया।

वस्तु एवं सेवा कर (जी०एस०टी०) से सम्बन्धित संविधान संशोधन (122वाँ) विधेयक 8 अगस्त, 2016 को लोकसभा में पारित हो गया तथा सभी सदस्यों ने इस बिल के पक्ष में मतदान किया। हालाँकि राज्यसभा ने 3 अगस्त, 2016 को जी०एस०टी० विधेयक को सर्वसम्मति के साथ पारित कर दिया था। इस संविधान संशोधन विधेयक का राष्ट्रपति की स्वीकृति से पूर्व आधे से अधिक राज्यों के विधानमण्डलों द्वारा समर्थन किया जाना था, इसी क्रम में असम देश का पहला राज्य था जिसकी विधानसभा ने सर्वप्रथम इस विधेयक का समर्थन किया। तत्पश्चात् बिहार, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, नागालैण्ड, महाराष्ट्र, हरियाणा, सिक्किम, मिजोरम, तेलंगाना, गोवा, ओडिशा, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश राज्यों की विधानसभाओं द्वारा इस विधेयक को पारित किए (UPBoardSolutions.com) जाने के बाद 8 सितम्बर, 2016 को राष्ट्रपति द्वारा इस विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इसी के साथ संविधान संशोधन (101वाँ) अधिनियम, 2016 लागू हुआ। इस अधिनियम का क्रियान्वयन 1 जुलाई, 2017 से प्रारम्भ किया गया जिसमें वस्तु एवं सेवाकर की दरों को चार स्तरों में बाँटा गया है, जो क्रमश: 5%, 12%, 18% तथा 28% हैं।

इस कर व्यवस्था में केन्द्र और राज्यों, दोनों के कर केवल बिक्री के समय वसूले जाएँगे, साथ ही ये दोनों ही कर निर्माण लागत (मैन्यूफैक्चरिंग कॉस्ट) के आधार पर तय होंगे जिससे वस्तु और सेवाओं के दाम कम होंगे और आम उपभोक्ताओं को लाभ होगा।

गरीबों के लिए जरूरी चीजों को जी०एस०टी० के दायरे से बाहर रखा गया है, इससे गरीबी दूर करने में भी मदद मिलेगी, बैंकों में भी पारदर्शिता आएगी। छोटे उद्यमियों को भी उनके रिकॉर्ड के हिसाब से आसानी से कर्ज मिल सकेगा जिससे उनके व्यापार में भी आशातीत वृद्धि हो सकेगी। इसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा कुछ केन्द्रीय एवं कुछ राज्य के अप्रत्यक्ष करों को समाहित किया गया है जिनका विवरण निम्नलिखित है –

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

अर्थव्यवस्था में राज्य का हस्तक्षेप क्यों आवश्यक है ?

उत्तर :

अर्थव्यवस्था के संचालन में राज्य की निर्णायक भूमिका होती है। राज्य के नियन्त्रण के बिना सुनियोजित आर्थिक विकास सम्भव नहीं है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पायी जाती है, जिसमें निजी तथा सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्र साथ-साथ विद्यमान हैं। भारतीय संविधान में राज्य का एक प्रमुख उद्देश्य ‘समाजवादी’ गणतन्त्र की स्थापना करना है, यह तभी सम्भव है जब अर्थव्यवस्था पर राज्य का सम्पूर्ण नियन्त्रण स्थापित हो।

पूँजीवादी अर्थव्यवस्था का बाजार तन्त्र सामाजिक उद्देश्यों की अवहेलना करता है और केवल स्व-लाभ की भावना से प्रेरित होकर उत्पादन क्रिया सम्पादित करता है। अर्थव्यवस्था में बढ़ते धन और आय के वितरण की असमानताओं को कम करने (UPBoardSolutions.com) और समाज़ में अधिकतम लोक-कल्याण की दृष्टि से सरकार अर्थव्यवस्था में अनेक प्रकार के नियन्त्रण लगाकर हस्तक्षेप करती है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में आवश्यकतानुसार नियन्त्रण उपायों को अपनाना सरकारी हस्तक्षेप कहलाता है। कराधान, मौद्रिक नीति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राशनिंग आदि सरकारी हस्तक्षेप के उदाहरण हैं।

![]()

अर्थव्यवस्था में राज्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता एक अन्य कारण से भी है। देश के आर्थिक विकास हेतु आवश्यक निवेश के लिए राज्य को साधन जुटाने की आवश्यकता होती है। शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार, ऊर्जा आदि सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं को प्रदान करने के लिए राज्य को धन की आवश्यकता होती है। इसलिए राज्य को अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना आवश्यक होता है। यह कार्य राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति तथा उत्पादन एवं वितरण पर भौतिक नियन्त्रण द्वारा सम्पादित किया जाता है। इस प्रकार राज्य के हस्तक्षेप का मुख्य उद्देश्य आर्थिक असमानता को समाप्त करना तथा आर्थिक न्याय की स्थापना करना है।

प्रश्न 2.

देश में मौद्रिक नियन्त्रण स्थापित करने वाली किन्हीं दो संस्थाओं का वर्णन कीजिए।

उत्तर :

मौद्रिक नीति का अभिप्राय ऐसी नीति से है जिसे मौद्रिक अधिकारी द्वारा देश में साख और मुद्रा की मात्रा को नियमित एवं नियन्त्रित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। देश का केन्द्रीय बैंक मौद्रिक नीति लागू करने के लिए अधिकृत होता है। भारत में देश का केन्द्रीय बैंक ‘भारतीय रिजर्व बैंक’ मौद्रिक नीति का नियमन करता है। भारतीय रिजर्व बैंक अनेक उपायों द्वारा देश में साख-मुद्रा की पूर्ति को नियन्त्रित करता है। इन उपायों में प्रमुख हैं –

1. बैंक दर नीति – वह ब्याज की दर, जिस पर केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बैकों को ऋण प्रदान करता है, बैंक दर कहलाती है। यदि बैंक दर अधिक होती है, तो व्यापारिक बैंक भी ऊँची ब्याज की दर पर रुपया उधार देंगे। यदि बैंक दर नीची होगी, तो व्यापारिक बैंक व्यापारियों को कम ब्याज की दर पर रुपया उधार देंगे। इस प्रकार बैंक दर और ब्याज दरे में प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है। बैंक दर में वृद्धि से साख की मात्रा कम होती है और बैंक दर में कमी से साख की मात्रा बढ़ती है।

2. खुले बाजार की कार्यवाही – खुले बाजार की कार्यवाही से तात्पर्य, केन्द्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय करना है। जब केन्द्रीय बैंक प्रतिभूतियों को खरीदता है, तो इससे व्यापारिक बैंकों के जमा कोष बढ़ते हैं और इससे अधिक साख का सृजन किया जा सकता है। जब साख की मात्रा में विस्तार करना होता है, तो केन्द्रीय बैंक प्रतिभूतियों को खरीदता है। साख की मात्रा को कम करने के लिए केन्द्रीय बैंक खुले बाजार में प्रतिभूतियों को बेचता है।

प्रश्न 3.

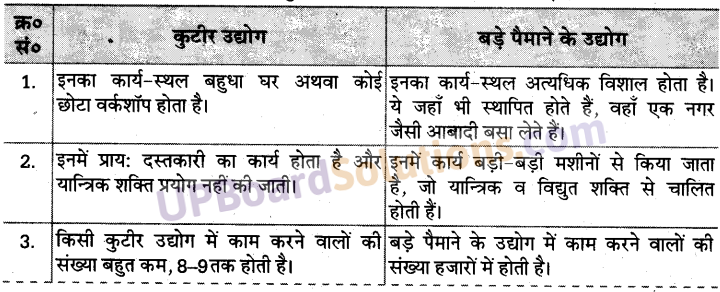

राजकोषीय नीति तथा मौद्रिक नीति में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर :

राजकोषीय नीति – राजकोषीय नीति से अभिप्राय सरकार द्वारा अपने बजट, कराधान, व्यय तथा ऋण नीति की ऐसी व्यवस्था से है, जिसका उद्देश्य सरकार द्वारा आर्थिक विकास प्राप्त करना है।

मौद्रिक नीति – मौद्रिक नीति से अभिप्राय ऐसी नीति से है, जिसे मौद्रिक अधिकारी द्वारा देश में मुद्रा तथा साख की मात्रा को नियमित एवं नियन्त्रित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है।

![]()

प्रश्न 4.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है ? इसके दो महत्त्व/लाभ बताइए। [2009]

या

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्या तात्पर्य है? इसके दो लाभों को-उल्लेख कीजिए। [2014]

या

भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दो उद्देश्यों/लाभ का वर्णन कीजिए। [2017]

या

भारत में राशनिंग व्यवस्था के दो महत्त्व बताइए।

या

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के किन्हीं तीन महत्त्वों को बताइट। [2015]

उत्तर :

माँग और आपूर्ति की शक्तियाँ अर्थव्यवस्था में उत्पादन व वितरण के प्रश्नों का हमेशा ही सामाजिक दृष्टि से एक वांछनीय हल प्रस्तुत नहीं कर पातीं। हमारे देश में भोजन, ईंधन और कपड़े जैसी अनिवार्य वस्तुओं की माँग और पूर्ति के मामले में दोष व्याप्त हैं।

पूर्ति की ओर से समस्या वस्तु की दुर्लभता की है। इस दुर्लभता के कारण-अपर्याप्त उत्पादन, उत्पादन के भण्डारण व विपणन में कमियाँ तथा सट्टे एवं कालाबाजारी के लाभों के लिए जमाखोरी की प्रवृत्ति हो सकते हैं।

माँग की ओर से समस्या गरीबी और उपभोक्ताओं की क्रय-शक्ति में पर्याप्त असमानताओं की है। उदाहरण के लिए, यदि खाद्यान्नों को; माँग और पूर्ति की मुक्त शक्तियों द्वारा; निर्धारित कीमतों पर बेचने दिया जाए तो वे व्यावहारिक रूप में हमारी जनसंख्या के एक बहुत (UPBoardSolutions.com) बड़े भाग की पहुँच से बाहर हो जाएँगे। ऐसे में एक ओर तो कुपोषण एवं भुखमरी की स्थिति होगी तथा दूसरी ओर अपव्यय एवं अति उपभोग की।

इस समस्या से निबटने के तीन प्रभावी उपायों में से एक है—सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसके अन्तर्गत समूचे देश में सरकारी नियन्त्रण वाले वितरण केन्द्रों अथवा उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से अनिवार्य वस्तुओं का वितरण किया जाता है। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्यान्न और चीनी की बिक्री करने वाली उचित मूल्य की दुकानों के तन्त्र के माध्यम से सफलतापूर्वक काम करती है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रथम उद्देश्य माँग और पूर्ति के मध्य की खाई को पाटना है। इसका दूसरी उद्देश्य यह है कि इसने अनिवार्य खाद्य और अनिवार्य वस्तुओं की जमाखोरी को दूर करने में अहम् भूमिका निभाई है।

![]()

प्रश्न 5.

आर्थिक विकास हेतु सरकार को कर लगाने चाहिए। इसके पक्ष में कोई दो तर्क लिखिए।

उत्तर :

आर्थिक विकास हेतु सरकार को कर लगाने चाहिए, इसके पक्ष में दो तर्क हैं –

- विकास के लिए आवश्यक पूँजी जुटाने का कार्य सरकार करों द्वारा ही करती है।

- करों द्वारा प्राप्त आय के परिणामस्वरूप सार्वजनिक निवेश में वृद्धि आर्थिक एवं सामाजिक आधारिक संरचना के विकास में सहायक है।

प्रश्न 6.

मौद्रिक नीति से क्या अभिप्राय है ? इसके उद्देश्य लिखिए।

या

भारत की मौद्रिक नीति के किन्हीं दो उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। [2009]

उत्तर :

मौद्रिक नीति का अभिप्राय ऐसी नीति से है, जिसे मौद्रिक अधिकारी द्वारा देश में साख और मुद्रा की मात्रा को नियमित एवं नियन्त्रित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

- बचत व विनियोग के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना।

- साख की लागत को कम करके बचत व विनियोग को प्रोत्साहित करना।

- मौद्रिक संस्थाओं की स्थापना करके निष्क्रिय साधनों को गतिशील बनाना।

- स्फीति के दबाव को नियन्त्रित करके अतिरिक्त विनियोग के लिए उपयुक्त वातावरण पैदा करना।

- हीनार्थ प्रबन्धन द्वारा विकासात्मक विनियोग के लिए अतिरिक्त साधन उपलब्ध करना।

प्रश्न 7.

जी०एस०टी० के लाभ बताइए।

उत्तर :

जी०एस०टी० के लाभ (Benefits of GST)-जी०एस०टी० एक अधिक सटीक कर पद्धति है जिसका अनुपालन निष्पक्ष तथा वितरण अधिक आकर्षक है। जी०एस०टी० मौजूदा टैक्स ढाँचे की तरह कई स्थानों पर न लगकर केवल गन्तव्य स्थान (Destination Point) पर लगेगा। मौजूदा व्यवस्था के अनुसार किसी सामान पर फैक्टरी से निकलते समय टैक्स लगता है और फिर खुदरा स्थान पर भी, जब वह बिकता है तो वहाँ भी उस पर टैक्स जोड़ा जाता है। (UPBoardSolutions.com) जानकारों का मानना है कि इस नई व्यवस्था से जहाँ भ्रष्टाचार में कमी आएगी, वहीं लाल फीताशाही भी कम होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी, पूरा देश एक साझा व्यापार बढ़ाने में सहायक होगा।

सरकार को लाभ-जी०एस०टी० के तहत कर संरचना आसान होगी और ‘कर-आधार’ बढ़ेगा। इसके दायरे से बहुत कम सामान और सेवाएँ बच पाएँगे। एक अनुमान के अनुसार, जी०एस०टी० व्यवस्था लागू होने के बाद निर्यात, रोजगार और आर्थिक विकास में बढ़ोतरी होगी, इससे देश को सालाना के ₹ 15 अरब की अतिरिक्त आमदनी होगी।

कम्पनियों को लाभ-वस्तुओं और सेवाओं के दाम कम होने से उनकी खपत बढ़ेगी, इससे कम्पनियों का लाभ बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त उन पर टैक्स का औसत बोझ कम होगा। कर केवल बिक्री के स्थान पर लगने से उत्पादन लागत (प्रोडक्शन कॉस्ट) कम होगी जिससे निर्यात बाजार में कम्पनियों की प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ेगी।

जनता को लाभ-इस कर व्यवस्था में केन्द्र और राज्यों दोनों के कर केवल बिक्री के समय वसूले (UPBoardSolutions.com) जाएँगे। साथ ही ये दोनों ही कर निर्माण लागत (मैन्यूफैक्चरिंग कॉस्ट) के आधार पर तय होंगे, इससे वस्तु और सेवाओं के दाम कम होंगे और आम उपभोक्ताओं को लाभ होगा।

![]()

गरीबों के लिए जरूरी चीजों को जी०एस०टी० के दायरे से बाहर रखा गया है। इससे गरीबी दूर करने में भी मदद मिलेगी। बैंकों में भी पारदर्शिता आएगी, वे गरीबों को कर्ज देने में आनाकानी नहीं करेंगे। छोटे उद्यमियों को भी उनके रिकॉर्ड के हिसाब से आसानी से कर्ज मिलेगा; क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाईन होगा।

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका किन बातों पर निर्भर करती है ?

उत्तर :

अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है

- राज्य द्वारा स्वीकृत सिद्धान्त तथा

- अर्थव्यवस्था में निर्णय लेने वाले व्यक्ति।

प्रश्न 2.

मिश्रित अर्थव्यवस्था को परिभाषित कीजिए। [2010]

उत्तर :

श्री दूधनाथ चतुर्वेदी के अनुसार, “मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र, दोनों का पर्याप्त मात्रा में सह-अस्तित्व होता है। दोनों के कार्यों का क्षेत्र निर्धारित कर दिया जाता है, परन्तु निजी क्षेत्र की प्रमुखता रहती है। दोनों अपने-अपने क्षेत्र में इस प्रकार कार्य करते हैं कि बिना शोषण के देश के सभी वर्गों के आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो तथा तीव्र आर्थिक विकास प्राप्त हो सके।

प्रश्न 3.

एक पूर्णतया समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुख्य निर्णयकर्ता कौन होता है ?

उत्तर :

एक पूर्णतया समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुख्य निर्णयकर्ता राज्य होता है।

प्रश्न 4.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बिक्री की जाने वाली किन्हीं दो प्रमुख वस्तुओं के नाम लिखिए।

उत्तर :

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत बिक्री की जाने वाली दो प्रमुख वस्तुओं के नाम हैं

- चीनी तथा

- मिट्टी का तेल।

![]()

प्रश्न 5.

उन तीन विधियों का नाम लिखिए जिनके द्वारा राज्य एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करता है।

या

आर्थिक क्रियाओं में राज्य सरकार के हस्तक्षेप की किन्हीं दो विधियों के नाम लिखिए। [2011]

या

भारतीय अर्थव्यवस्था के किन्हीं तीन क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए जिनमें राज्य हस्तक्षेप करता है। [2015]

उत्तर :

- राजकोषीय नीति द्वारा

- मौद्रिक नीति द्वारा

- उत्पादन एवं वितरण पर भौतिक नियन्त्रण द्वारा।

प्रश्न 6.

भारत में आवश्यक वस्तुओं की कमी के क्या कारण हैं ?

उत्तर :

भारत में आवश्यक वस्तुओं की कमी के मुख्य दो कारण निम्नलिखित हैं –

- उत्पादन का अपर्याप्त होना तथा

- भण्डारण एवं विपणन सुविधाओं में कमी।

प्रश्न 7.

बाजार में माँग और पूर्ति की शक्तियाँ किसके पक्ष में होती हैं ?

उत्तर :

बाजार में माँग और पूर्ति की शक्तियाँ उन्हीं के पक्ष में (UPBoardSolutions.com) होती हैं जो अधिक खर्च करने की स्थिति में होते हैं।

प्रश्न 8.

व्यावसायिक बैंकों को दिशा देना एवं नियन्त्रित करना किसका काम है ?

उत्तर :

व्यावसायिक बैंकों को दिशा देने और नियन्त्रित करने का काम भारतीय रिजर्व बैंक का है।

![]()

प्रश्न 9.

भारतीय रिजर्व बैंक के चार प्रमुख कार्य लिखिए। [2014, 15]

उत्तर :

भारतीय रिजर्व बैंक के तीन प्रमुख कार्य हैं—

- पत्र-मुद्रा का निर्गमन

- विनिमय दर को स्थिर बनाये रखना

- सरकार के बैंकर का कार्य तथा

- बैंकों का बैंक।

प्रश्न 10.

विदेशी विनिमय की खरीद व बिक्री को कौन-सी संस्था नियन्त्रित करती है ?

उत्तर :

भारतीय रिजर्व बैंक।

प्रश्न 11.

भारत के केन्द्रीय बैंक का नाम बताइए। इसकी स्थापना व राष्ट्रीयकरण कब-कब किया गया ?

उत्तर :

भारत के केन्द्रीय बैंक का नाम भारतीय रिजर्व बैंक (रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया) है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल, 1935 ई० को हुई थी और 1 अप्रैल, 1949 ई० को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।

![]()

प्रश्न 12.

भारत में मौद्रिक नीति का नियन्त्रण कौन करता है ?

उत्तर :

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया।

प्रश्न 13.

राशनिंग का एक महत्त्व लिखिए। [2009]

उत्तर :

इससे वस्तु की कीमतें स्थिर रहती हैं तथा सट्टे, कालाबाजारी व जमाखोरी की भी रोकथाम हो जाती है।

प्रश्न 14.

आर्थिक विकास से क्या आशय है?

उत्तर :

आर्थिक विकास एक निरन्तर चलती रहने वाली प्रक्रिया है, (UPBoardSolutions.com) जिससे वास्तविक राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में दीर्घकालीन वृद्धि होती है।

प्रश्न 15.

सरकारी हस्तक्षेप से आप क्या समझते हैं?

उत्तर :

अर्थव्यवस्था में बढ़ते धन और आय के वितरण की असमानताओं को कम करने, विकास की दृष्टि से आवश्यक निवेशों के लिए साधन जुटाने और समाज में अधिकतम लोक-कल्याण की दृष्टि से सरकार अर्थव्यवस्था में अनेक प्रकार के नियन्त्रण लगाकर हस्तक्षेप करती है। (UPBoardSolutions.com) इस प्रकार अर्थव्यवस्था में आवश्यकतानुसार नियन्त्रण उपायों को अपनाना सरकारी हस्तक्षेप कहलाता है।

![]()

प्रश्न 16.

अर्थव्यवस्था में राज्य किन तरीकों से हस्तक्षेप करता है ?

उत्तर :

अर्थव्यवस्था में राज्य निम्नलिखित तरीकों से हस्तक्षेप कर सकता है –

- कराधान

- मौद्रिक नीति तथा

- सार्वजनिक वितरण एवं राशनिंग।

प्रश्न 17.

राशनिंग व्यवस्था से आप क्या समझते हैं?

उत्तर :

राशनिंग से आशय है-सरकारी नियन्त्रण की दुकानों द्वारा उचित मूल्य पर खाद्यान्न व आवश्यक वस्तुओं का प्रति व्यक्ति निर्धारित कोटा उपलब्ध कराना।

प्रश्न 18.

औद्योगिक लाइसेन्सिग का क्या अभिप्राय है?

उत्तर :

औद्योगिक लाइसेन्स प्रणाली के अन्तर्गत औद्योगिक विकास एवं नियमन (UPBoardSolutions.com) अधिनियम (1951) लागू किया गया, जिसके अधीन भारत की सभी विनिर्माण औद्योगिक इकाइयों को पंजीकृत करवाना अनिवार्य किया गया।

प्रश्न 19.

औद्योगिक लाइसेन्सिग के दो प्रमुख उद्देश्य लिखिए।

उतर :

- उद्योगों का क्षेत्रीय स्तर पर सन्तुलित विकास करना।

- नव-संचालित उद्योगों का संरक्षण करना।

प्रश्न 20.

पंजीकरण औद्योगिक लाइसेन्सिंग का क्या अभिप्राय है ? [2010]

उत्तर :

भारतीय संसद ने ‘औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948’ के बाद 1951 ई० में औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम” लागू किया। इसी को पंजीकरण औद्योगिक लाइसेन्सिग प्रणाली का नाम दिया गया।

![]()

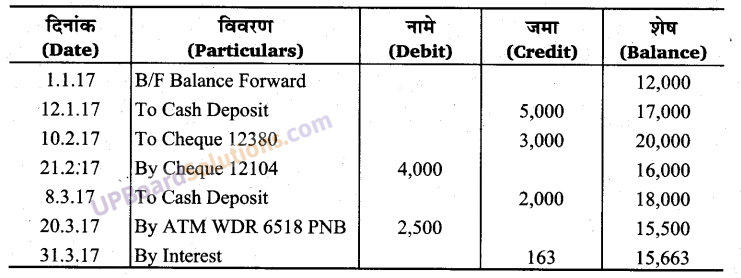

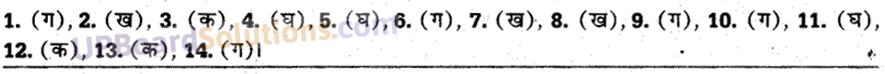

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. हमारी (भारतीय) अर्थव्यवस्था है [2009, 16]

(क) पूँजीवादी

(ख) समाजवादी

(ग) मिश्रित

(घ) साम्यवादी

2. औद्योगिक लाइसेन्स आवश्यक नहीं है

(क) लघु उद्योगों की स्थापना के लिए।

(ख) कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिए।

(ग) उद्योगों के विस्तार के लिए

(घ) नयी इकाई लगाने के लिए।

3. मौद्रिक नियन्त्रण किया जाता है [2014]

या

भारत में मौद्रिक नीति कौन नियन्त्रित करता है? [2013, 16]

(क) रिजर्व बैंक द्वारा।

(ख) वित्तीय संस्थाओं द्वारा

(ग) राज्य सरकार द्वारा

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा।

4. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्या उद्देश्य है?

(क) उत्पादन संरक्षण

(ख) विदेशी विनिमय संरक्षण

(ग) मजदूरी संरक्षण

(घ) उपभोक्ता संरक्षण

5. सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सम्मिलित नहीं है

(क) खाद्यान्न

(ख) चीनी

(ग) मिट्टी का तेल

(घ) डीजल

![]()

6. निम्नलिखित में से भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य कौन-सा है?

(क) केवल मुद्रा का लेन-देन करना

(ख) केवल ऋण सुविधा उपलब्ध कराना।

(ग) केवल विदेशी विनिमय एवं क्रय-विक्रय का नियन्त्रण

(घ) केवल आयात-निर्यात पर नियन्त्रण करना।

7. भारत में विदेशी विनिमय की खरीद एवं बिक्री पर नियन्त्रण कौन-सा बैंक करता है? [2009]

या

भारत में विदेशी विनिमय को नियन्त्रित करने वाला निम्नलिखित में से कौन है? [2013, 16]

(क) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया

(ख) रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया

(ग) सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया

(घ) यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया

8. भारत में मौद्रिक नीति का संचालन व नियन्त्रण कौन-सा बैंक करता है? [2009,14]

(क) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया

(ख) रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया

(ग) सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया

(घ) बैंक ऑफ इण्डिया

9. निम्नलिखित में से भारत का केन्द्रीय बैंक कौन है? [2015, 18]

(क) पंजाब नेशनल बैंक

(ख) पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक

(घ) सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया

10. सरकारी हस्तक्षेप का उदाहरण है

(क) राजकोषीय नीति

(ख) मौद्रिक नीति

(ग) सरकारी नियन्त्रण

(घ) ये सभी

11. नई औद्योगिक नीति की घोषणा हुई थी

(क) 1950 में

(ख) 1982 में

(ग) 1986 में

(घ) 1991 में

![]()

12. भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी [2011, 15, 17]

(क) 1935 में

(ख) 1940 में

(ग) 1945 में

(घ) 1950 में

13. भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? [2017]

(क) 1 अप्रैल, 1949

(ख) 26 जनवरी, 1950

(ग) 1 अप्रैल, 1951

(घ) 1 जनवरी, 1948

14. भारत में आर्थिक उदारीकरण की नीति कब आरम्भ हुई? [2017, 18]

(क) 1981 ई० में

(ख) 1998 ई० में

(ग) 1991 ई० में।

(घ) 1988 ई० में

उत्तरमाला

Hope given UP Board Solutions for Class 10 Social Science Chapter 7 are helpful to complete your homework.

If you have any doubts, please comment below. UP Board Solutions try to provide online tutoring for you.