UP Board Solutions for Class 10 Hindi समस्या-आधारित निबन्ध

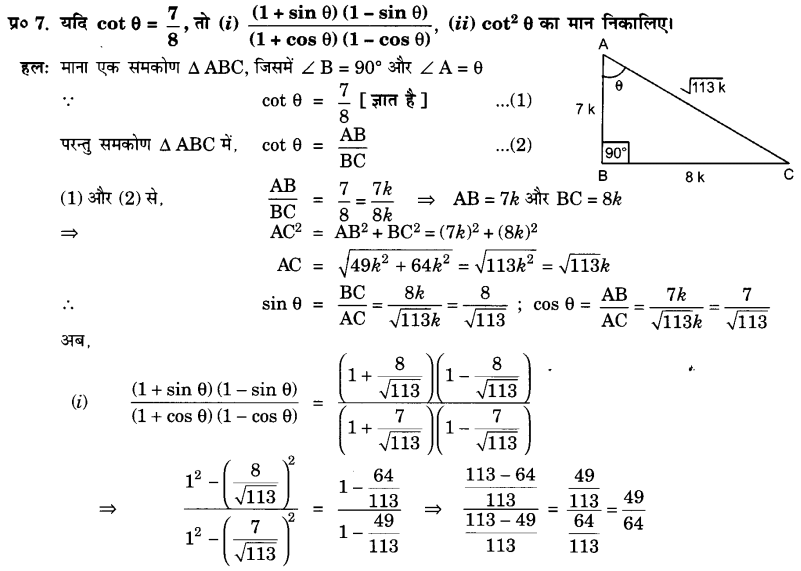

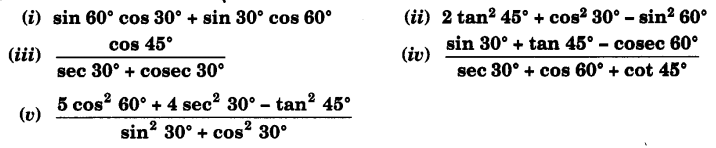

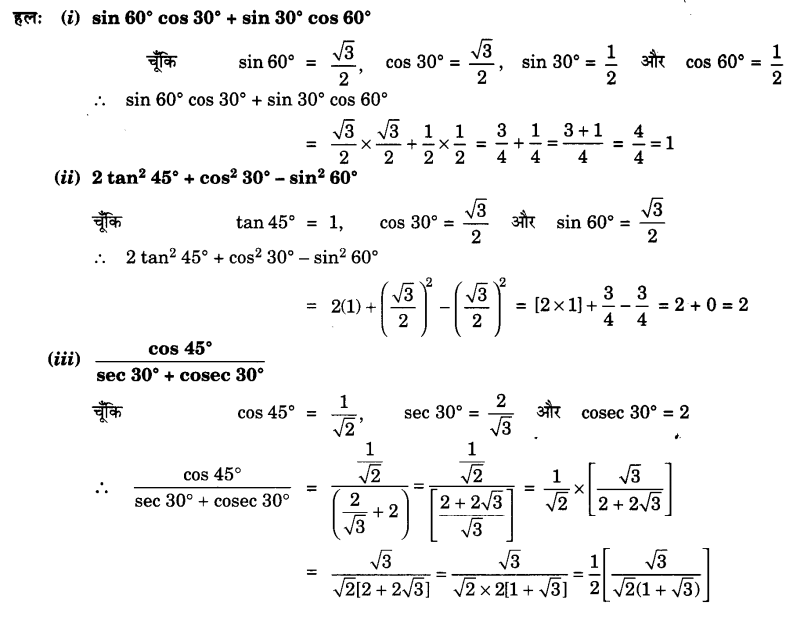

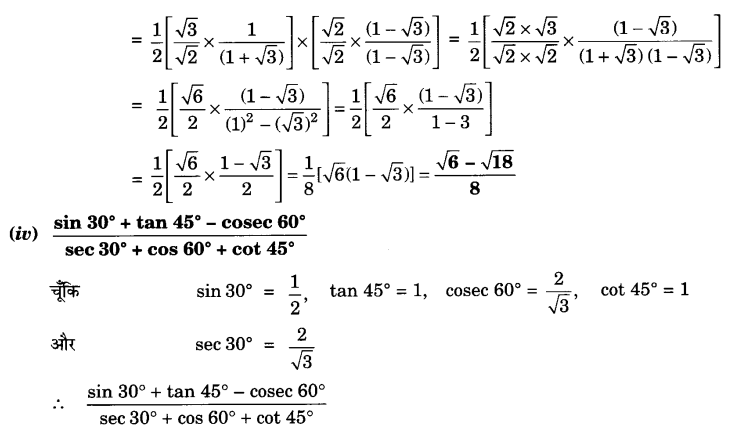

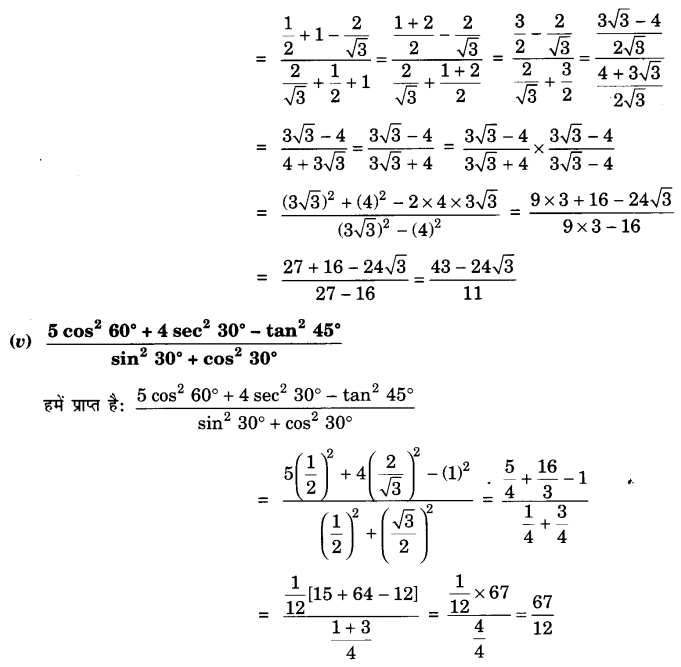

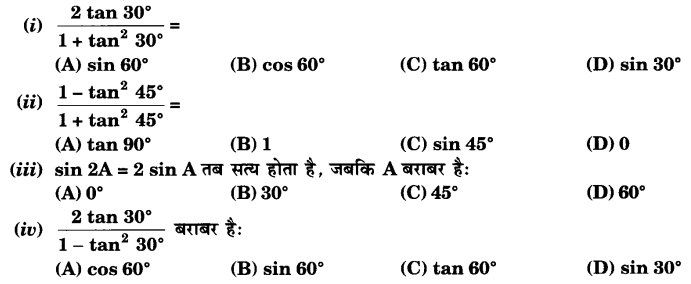

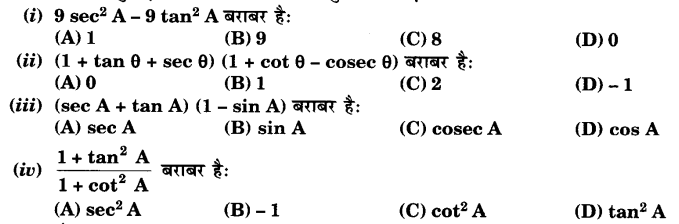

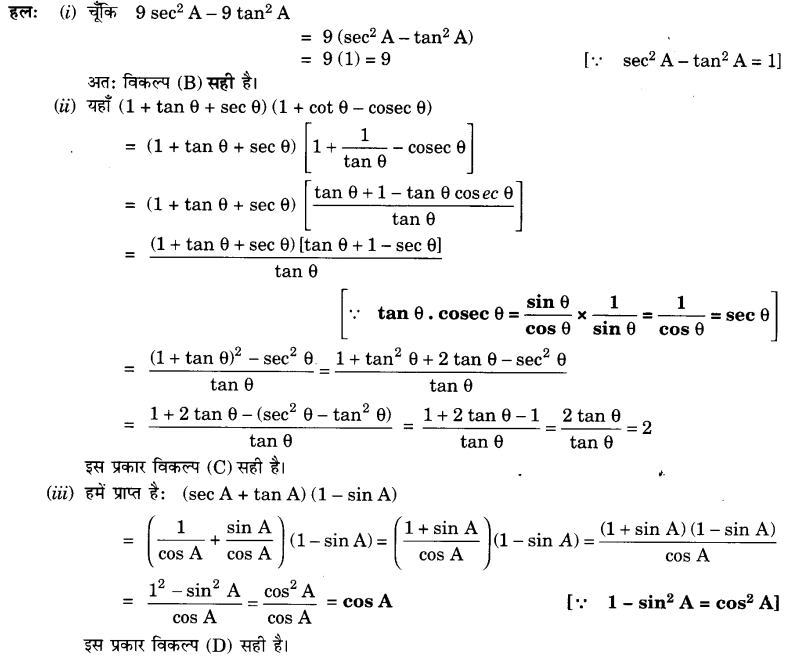

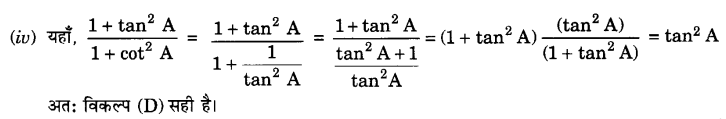

These Solutions are part of UP Board Solutions for Class 10 Hindi. Here we have given UP Board Solutions for Class 10 Hindi समस्या-आधारित निबन्ध.

समस्या-आधारित निबन्ध

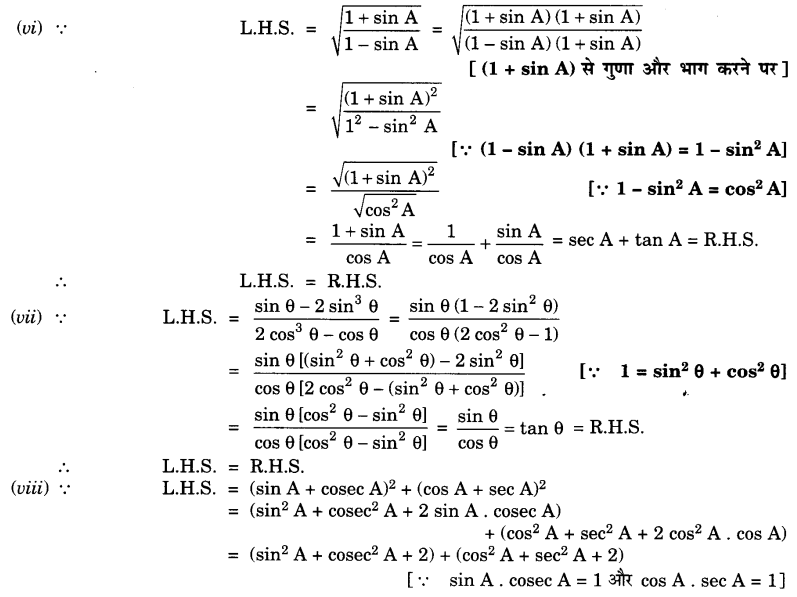

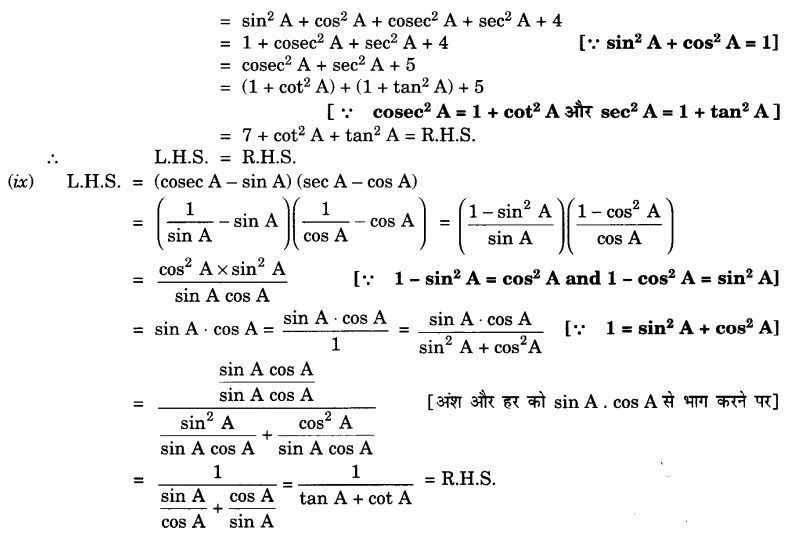

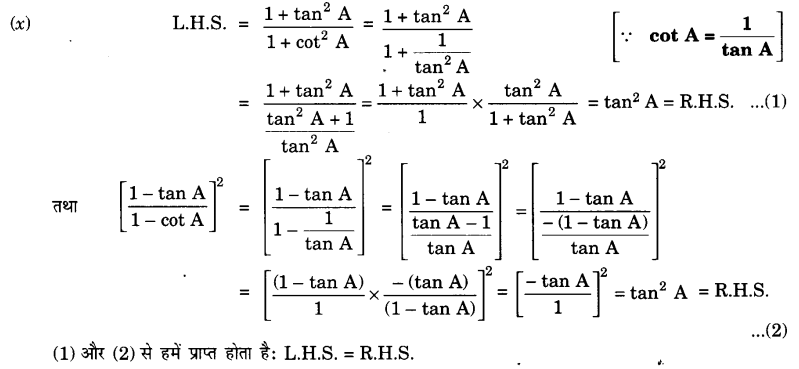

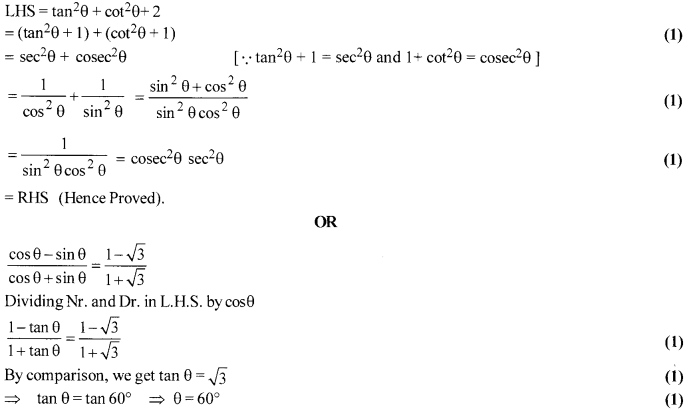

18. शिक्षा की वर्तमान समस्याएँ

सम्बद्ध शीर्षक

- वर्तमान शिक्षा प्रणाली : गुण-दोष [2010]

- 10 + 2 + 3 शिक्षा-प्रणाली

- वर्तमान शिक्षा पालो [2011]

- शिक्षा स्तर में गिरावट [2017]

रूपरेखा-

- प्रस्तावना,

- विभिन्न स्तरों के पाठ्यक्रम में आकांक्षाओं के विपरीत परिवर्तन,

- कक्षा में अधिक छात्र-संख्या होना,

- शिक्षकों की कमी,

- शिक्षा को रोजगारपरक न होना,

- अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जुड़ाव न होना,

- अभिभावक-अध्यापक में अर्थपूर्ण विचार-विमर्श का अभाव,

- उपसंहार।

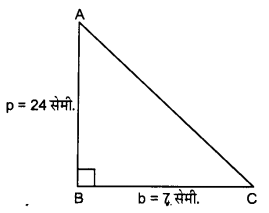

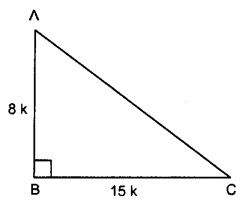

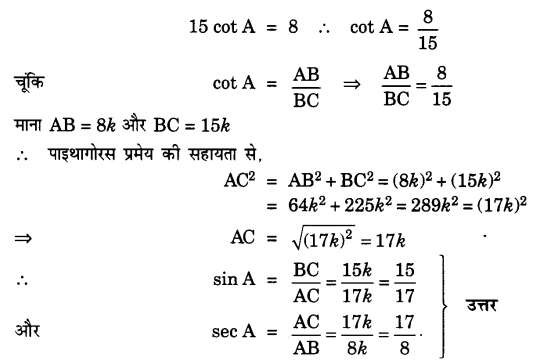

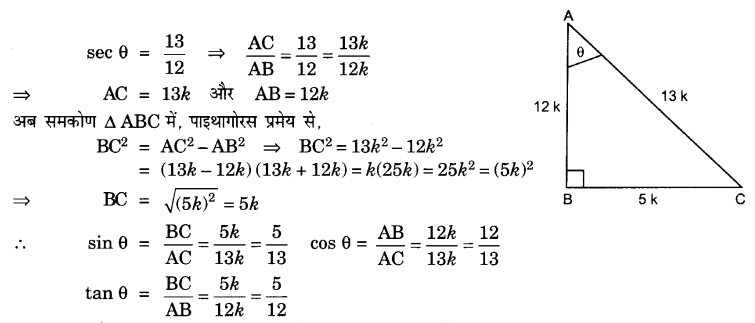

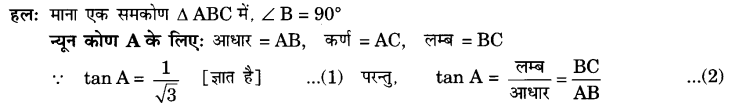

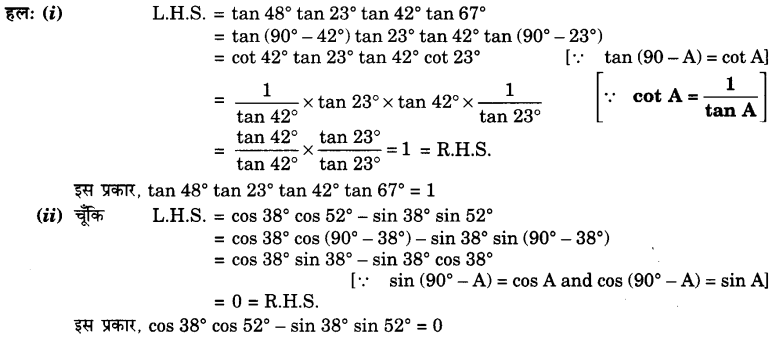

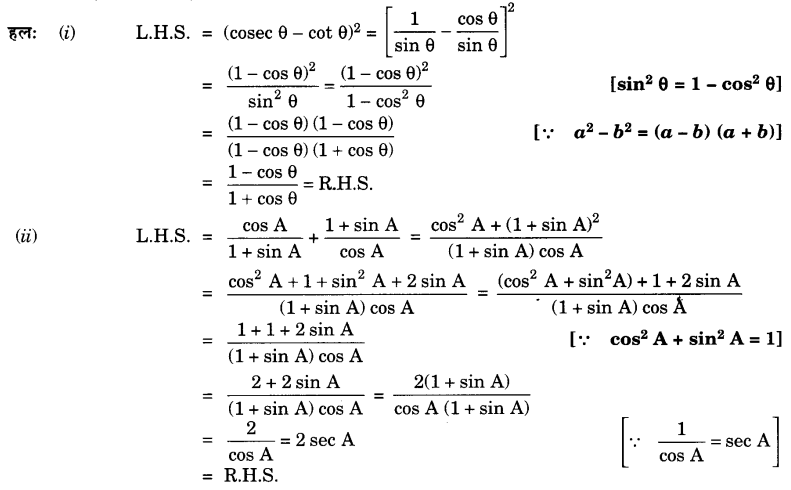

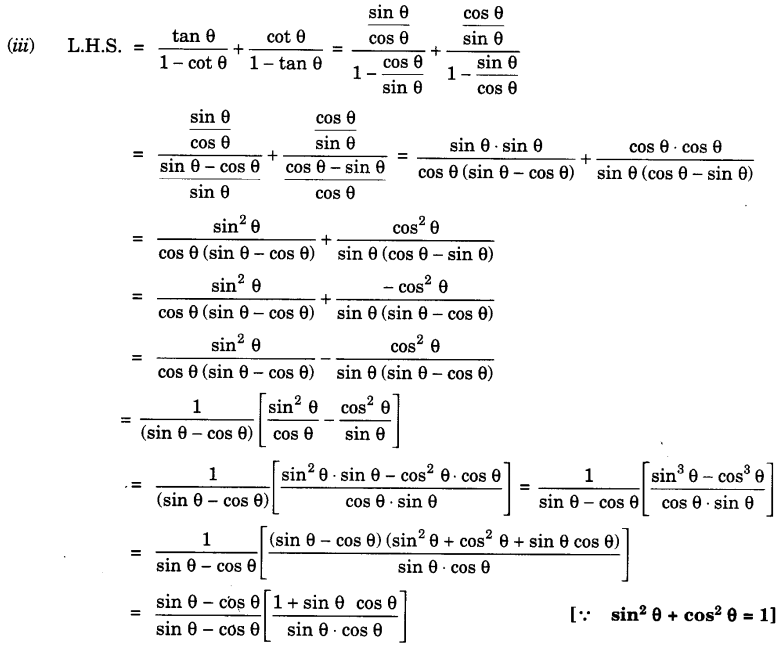

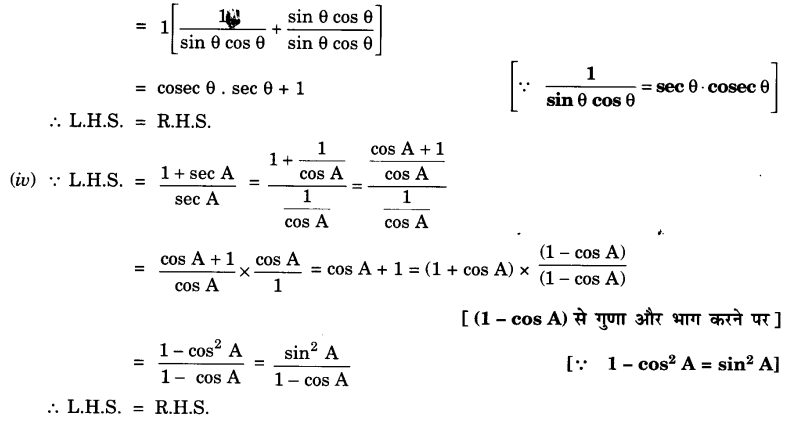

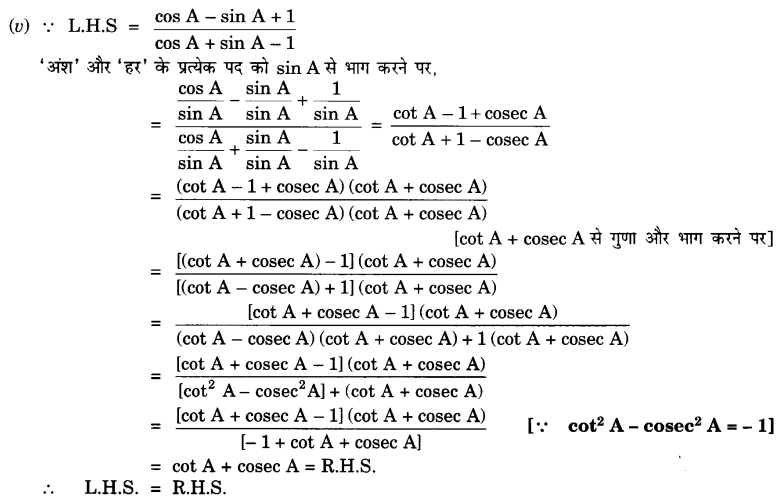

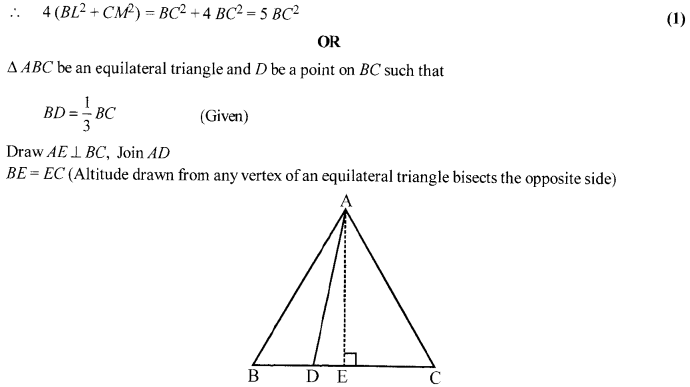

प्रस्तावना–शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व-विकास को एक समग्र और अनिवार्य प्रक्रिया है, जिससे शिक्षक और शिक्षार्थी ही नहीं, वरन् अभिभावक, समाज और राज्य भी सम्बद्ध हैं। शिक्षा वह प्रक्रिया है, जिससे मनुष्य का सन्तुलित रूप से शारीरिक, (UPBoardSolutions.com) मानसिक और आध्यात्मिक विकास तो होता ही है, साथ ही उसमें सामाजिकता का गुण भी विकसित होता है। यद्यपि शिक्षा-व्यवस्था में सुधार के लिए मुदालियर कमीशन, डॉ० राधाकृष्णन कमीशन और कोठारी आयोग जैसे अनेक आयोगों ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं, तथापि आजादी के छः दशक बीत जाने के क्लाद भी वर्तमान शिक्षा में अनेक • समस्याएँ आज भी बनी हुई हैं और जिस सीमा तक इसमें परिवर्तन होने चाहिए थे, वे अभी तक नहीं हो पाये हैं।

![]()

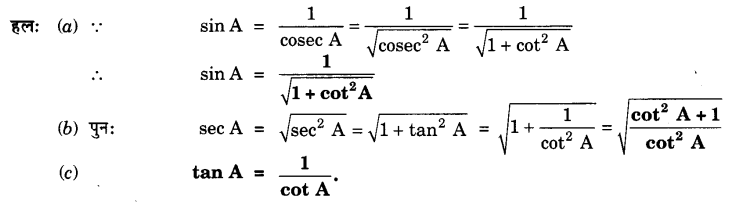

विभिन्न स्तरों के पाठ्यक्रम में आकांक्षाओं के विपरीत परिवर्तन–आज जो विभिन्न स्तरों के पाठ्यक्रम हैं, वे वैसे ही नहीं हैं, जैसे आज से चार-पाँच दशक पहले हुआ करते थे। इसमें परिवर्तन हुए हैं, जैसे कि व्यवसायपरक शिक्षा, 10 + 2 + 3 को शिक्षा, तीन वर्षीय डिग्री कोर्स, एकीकृत कोर्स आदि। लेकिन हमारी मानसिकता शिक्षा के महत्त्व और हमारी आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं बन सकी। यह वर्तमान शिक्षा की प्रमुख समस्या है; क्योंकि जब तक समाज की मानसिकता और उसके दृष्टिकोण में आवश्यक और अनुकूल परिवर्तन नहीं होंगे, तब तक शासकीय स्तर पर लाख प्रयास करने के बाद भी हम सफल नहीं हो सकते। इसके लिए समुदाय अभिभावक, शिक्षक और प्रशासवः, सभी को शिक्षा की गुणवत्ता और महत्त्व के प्रति विशेष जागरूक होना पड़ेगा।

कक्षा में अधिक छात्र-संख्या होना-कक्षा में अधिक छात्र-संख्या का होना भी एक समस्या है। कभी-कभी 100 से 125 तक छात्र एक ही कक्षा में हो जाते हैं, जो शिक्षा के निर्धारित मानक से बहुत अधिक होते हैं। प्रायः विद्यालयों में इतने बड़े कमरे नहीं होते, जहाँ 100 से 125 छात्रों के बैठने की समुचित व्यवस्था हो सके। इससे अव्यवस्था फैलती है और शिक्षण-कार्य समुचित रूप से नहीं हो पाता।।

शिक्षकों की कमी-विद्यालयों में शिक्षकों की कमी भी आज की शिक्षा की मुख्य समस्या है। अब अधिकतर विद्यालयों में द्विपाली व्यवस्था में शिक्षण होता है, पर शिक्षक उतने ही हैं, जितने एक पाली व्यवस्था में थे। ऐसी स्थिति में उचित रूप से अध्यापन नहीं हो सकता है। अध्यापकों को अधिकांश समय पढ़ाना ही होता है; अत: उनके पास पर्याप्त समय नहीं बचता। अतः छात्रों में सुधार की सम्भावना नहीं रह जाती है।

शिक्षा का रोजगारपरक न होना–वर्तमान शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह छात्रों को रोजगार दिलाने में असमर्थ है। बी०ए० और एम०ए० करने के बाद छात्र शारीरिक श्रमयुक्त कार्यों को करना नहीं चाहते और उचित रोजगार की अपनी सीमितताएँ भी हैं। इस प्रकार छात्र दिग्भ्रमित होकर समाजविरोधी कार्यों में संलग्न होने लगते हैं।

अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जुड़ावन होना-अपनी मूल सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जुड़ाव न होना भी आज की शिक्षा की एक मुख्य समस्या है। आज समाज में और छात्रों में शिक्षकों के प्रति वैसी श्रद्धा नहीं है, जैसी हमारी प्राचीन संस्कृति में हुआ करती थी। आज शिक्षकों में भी वह त्याग-भाव नहीं है, जैसा पहले हुआ करता था। इसका कारण भौतिकवादी संस्कृति का बोलबाला है, जिससे छात्रों का चरित्र-निर्माण नहीं हो पा रहा है।

अभिभावक-अध्यापक में अर्थपूर्ण विचार-विमर्श का अभाव-एक बड़ी समस्या यह भी है। कि अभिभावकों को अध्यापकों से छात्रों के सम्बन्ध में उचित विचार-विमर्श नहीं हो पाता। आज का अभिभावक अपने पुत्र को विद्यालय में प्रवेश दिलाने के बाद कभी कक्षाध्यापक या विषयाध्यापक (UPBoardSolutions.com) से यह पूछने नहीं जाता कि उसका पाल्य विद्यालय में नियमित रूप से आ भी रहा है या नहीं ? उसकी प्रगति कैसी है। या हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, जिससे वह सम्मानसहित उत्तीर्ण हो सके ? अपसंस्कृति के प्रचार में संलग्न दूरदर्शन के विदेशी चैनेलों ने छात्रों के भविष्य को अन्धकारमय बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

![]()

उपसंहार-यदि हमें शिक्षा की समस्याओं से छुटकारा पाना है तो इसके लिए सुविधा की उपलब्धता, सहभागिता, प्रक्रिया और प्रबन्धन में समन्वय स्थापित करना ही होगा। शिक्षकों को भी अपने कार्य के प्रति समर्पित होना होगा और ट्यूशन की महामारी से बचकर अपना पूरा ध्यान शिक्षण-कार्य में लगाना होगा। यदि शिक्षक अपने कार्य के प्रति समर्पित होगा, तो उसके हाथों से निर्मित नयी पीढ़ी के व्यक्तित्व का उचित विकास हो सकेगा और समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा, किन्तु यह दायित्व केवल शिक्षक का नहीं है। यह छात्र, अभिभावक, प्रशासन, समाज और सरकार का भी दायित्व है कि शिक्षा की वर्तमान समस्याओं से अति शीघ्र निबटा जाए।

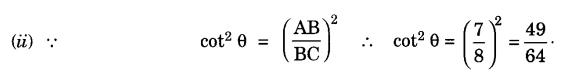

19. दहेज-प्रथा : एक आभशाप [2012, 13, 15]

सम्बद्ध शीर्षक

- दहेज प्रथा का प्रभाव

- दहेज-प्रथा : कारण और निवारण

रूपरेखा

- प्रस्तावना,

- दहेज-प्रथा का स्वरूप,

- दहेज-प्रथा की विकृति के कारण,

- दहेज-प्रथा से हानियाँ,

- दहेज-प्रथा को समाप्त करने के उपाय,

- उपसंहार।

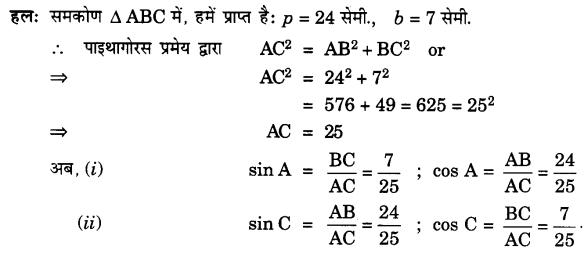

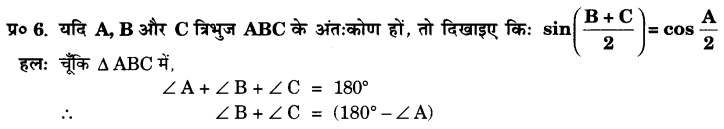

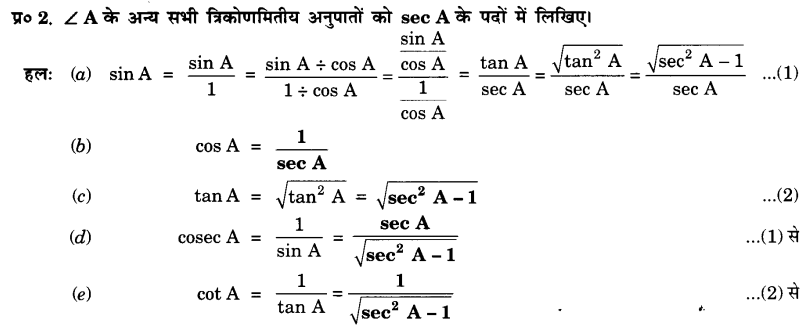

प्रस्तावना-दहेज-प्रथा यद्यपि प्राचीन काल से ही चली आ रही है, परन्तु वर्तमान काल में इसने जैसा विकृत रूप धारण कर लिया है, उसकी कल्पना भी किसी ने न की थी। हिन्दू समाज के लिए आज यह एक अभिशाप बन गया है, जो समाज को अन्दर से खोखला करता (UPBoardSolutions.com) जा रहा है। अनेक समाज-सुधारकों द्वारा इसे रोकने के भरसक प्रयत्न किये गये, परन्तु भौतिक उन्नति के साथ-साथ यह कुप्रथा विकराल रूप धारण करती जा रही है। अत: इस समस्या के स्वरूप, कारणों एवं समाधान पर विचार करना नितान्त आवश्यक है।

दहेज-प्रथा का स्वरूप-कन्या के विवाह के अवसर पर कन्या के माता-पिता वर-पक्ष के सम्मानार्थ जो दान-दक्षिणा भेटस्वरूप देते हैं, वह दहेज कहलाता है। यह प्रथा बहुत प्राचीन है। ‘श्रीरामचरितमानस’ के अनुसार, जानकी जी को विदा करते समय महाराज जनक ने भी प्रचुर दहेज दिया था, जिसमें धन-सम्पत्ति, हाथी-घोड़े, खाद्य-पदार्थ आदि के साथ दास-दासियाँ भी थीं। यही दहेज का वास्तविक स्वरूप है, किन्तु आज इसका स्वरूप अत्यधिक विकृत हो चुका है। आज वर-पक्ष अपनी माँगों की लम्बी सूची कन्या-पक्ष के सामने रखता है, जिसके पूरा न होने पर विवाह टूट जाता है। आज तो स्थिति यहाँ तक विकृत हो चुकी है कि इच्छित दहेज पाकर भी कई पति अपनी पत्नी को प्रताड़ित करते हैं और उसे आत्महत्या तक के लिए विवश कर देते हैं।

![]()

दहेज-प्रथा की विकृति के कारण–दहेज-प्रथा का जो विकृततम रूप आज दीख पड़ता है, उसके अनेक कारण हैं, जिनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं–

(क) भौतिकवादी जीवन-दृष्टि–अंग्रेजी शिक्षा के अन्धाधुन्ध प्रचार के फलस्वरूप लोगों का जीवन पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर घोर भौतिकवादी बन गया है, जिसमें धन और सांसारिक सुख-भोग की ही प्रधानता हो गयी है। यही दहेज-प्रथा की विकृति का सबसे प्रमुख कारण है।

(ख) वर-चयन का क्षेत्र सीमित-हिन्दुओं में विवाह अपनी ही जाति में करने की प्रथा है। फलतः वर-चयन का क्षेत्र बहुत सीमित हो जाता है। अपनी कन्या के लिए अधिकाधिक योग्य वर प्राप्त करने की चाहत, लड़के वालों को दहेज माँगने हेतु प्रेरित करती है।

(ग) विवाह की अनिवार्यता–हिन्दू-समाज में कन्या का विवाह माता-पिता का पवित्र दायित्व माना जाता है। यदि कन्या अधिक आयु तक अविवाहित रहे तो समाज माता-पिता की निन्दा करने लगता है। फलतः कन्या के हाथ पीले करने की चिन्ता वर-पक्ष द्वारा उनके शोषण के रूप में सामने आती है।

दहेज-प्रथा से हानियाँ-दहेज-प्रथा की विकृति के कारण आज सारे समाज में एक भूचाल-सा आ गया है। इससे समाज को भीषण आघात पहुँच रहा है। इससे होने वाली प्रमुख हानियाँ निम्नलिखित हैं

(क) नवयुवतियों का प्राण-नाश-समाचार-पत्रों में प्राय: प्रतिदिन ही दहेज के कारण किसीन-किसी नवविवाहिता को जीवित जला डालने अथवा मार डालने के एकाधिक हृदयविदारक समाचार निकलते ही रहते हैं। इस कुप्रथा के कारण न जाने कितनी ललनाओं का जीवन नष्ट हो गया है।

(ख) ऋणग्रस्तता-दहेज जुटाने की विवशता के कारण कितने ही माता-पिताओं की कमर आर्थिक दृष्टि से टूट जाती है, उनके रहने के मकान बिक जाते हैं या वे ऋणग्रस्त हो जाते हैं और इस प्रकार कितने ही सुखी परिवारों की सुख-शान्ति सदा के लिए नष्ट हो जाती है।

(ग) भ्रष्टाचार को बढ़ावा-इस प्रथा के कारण भ्रष्टाचार को भी प्रोत्साहन मिला है। कन्या के दहेज के लिए अधिक धन जुटाने की विवशता में पिता भ्रष्टाचार का आश्रये लेता है।

(घ) अविवाहित रहने की विवशता-दहेजरूपी दानव के कारण कितनी ही सुयोग्य लड़कियाँ अविवाहित जीवन बिताने को विवश हो जाती हैं। अक्सर माता-पिता को अपनी सुन्दर-सुयोग्य-सुशिक्षिता कन्या को किसी कुरूप-अयोग्य अल्पशिक्षित युवक से ब्याहना पड़ता है जिससे उसका जीवन नीरस हो जाती है।

दहेज-प्रथा को समाप्त करने के उपाय-दहेज स्वयं में गर्हित वस्तु नहीं, यदि वह स्वेच्छया प्रदत्त हो। पर आज जो उसका विकृत रूप दीख पड़ता है, वह अत्यधिक निन्दनीय है। इसे मिटाने के लिए निम्नलिखिते उपाय उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं

(क) जीवन के भौतिकवादी दृष्टिकोण में परिवर्तन-जीवन के घोर भौतिकवादी दृष्टिकोण को बदलना होगा। अपरिग्रह और त्याग की भावना पैदा करनी होगी। इसके लिए हम बंगाल, महाराष्ट्र एवं दक्षिण का उदाहरण ले सकते हैं। ऐसी घटनाएँ इन प्रदेशों में प्रायः सुनने को नहीं मिलती।

(ख) कन्या को स्वावलम्बी बनाना–वर्तमान भौतिकवादी परिस्थिति में कन्या को उचित शिक्षा देकर आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनाना भी नितान्त प्रयोजनीय है। इससे यदि उसे योग्य और मनोनुकूल वर नहीं मिल पाता तो वह अविवाहित रहकर भी स्वाभिमानपूर्वक अपना जीवनयापन कर सकती है।

(ग) नवयुवकों को स्वावलम्बी बनाना-दहेज की माँग प्रायः युवक के माता-पिता करते हैं। इसलिए युवक को स्वावलम्बी बनने की प्रेरणा देकर उसमें आदर्शवाद जगाया जा सकता है। इससे वधू के मन में भी अपने पति के लिए सम्मान पैदा होगा।

(घ) वर-चयन में यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना-कन्या के माता-पिता को चाहिए कि वे अपनी कन्या के रूप, गुण, शिक्षा, समता एवं अपनी आर्थिक स्थिति का विचार करके ही यथार्थवादी दृष्टि से वर का चुनाव करें।

(ङ) विवाह-विच्छेद के नियम अधिक उदार बनाना–हिन्दू-विवाह के विच्छेद का कानून पर्याप्त जटिल और समयसाध्य है। नियम इतने सरल होने चाहिए कि पति-पत्नी में तालमेल न बैठने की स्थिति में दोनों को सम्बन्ध-विच्छेद सुविधापूर्वक हो सके।

(च) कठोर दण्ड और सामाजिक बहिष्कार—अक्सर देखने में आता है कि दहेज के अपराधी कानूनी जटिलताओं के कारण साफ बच जाते हैं। अत: समाज को भी इतना जागरूक बनना पड़ेगा कि जिस घर में बहू की हत्या की गयी हो उसका पूर्ण सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाए।

![]()

उपसंहार-निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि दहेज-प्रथा एक अभिशाप है, जिसे मिटाने के लिए समाज और शासन के साथ-साथ प्रत्येक युवक और युवती को भी कटिबद्ध होना पड़ेगा। जब तक समाज में जागृति नहीं आएगी, दहेज-प्रथा के दैत्य से मुक्ति पाना कठिन है। (UPBoardSolutions.com) राजनेताओं, समाज-सुधारकों तथा युवक-युवतियों सभी के सहयोग से दहेज-प्रथा का अन्त हो सकता है। सम्प्रति, समाज में नव-जागृति आयी है और इस दिशा में सक्रिय कदम उठाये जा रहे हैं।

20. आतंकवाद

सम्बद्ध शीर्षक

- मानवता के लिए एक चुनौती

- भारत में आतंकवाद की समस्या

- आतंकवाद और नागरिक सुरक्षा [2010]

- आतंकवाद और देश की सुरक्षा [2010]

- आतंकवाद से मुक्ति के उपाय [2010]

- आतंकवाद का समाधान

- आतंकवाद : कारण और निवारण [2011]

रूपरेखा—

- प्रस्तावना,

- आतंकवाद का अर्थ,

- आतंकवाद : एक विश्वव्यापी समस्या,

- भारत में आतंकवाद,

- आतंकवाद के विविध रूप,

- आतंकवाद का समाधान,

- उपसंहा।

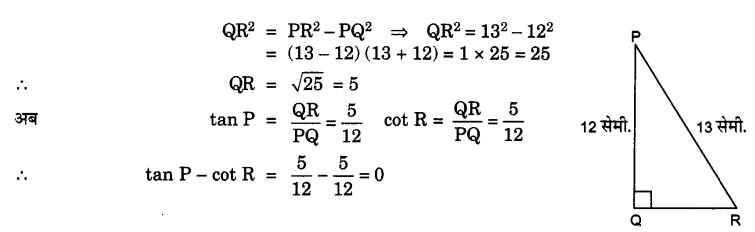

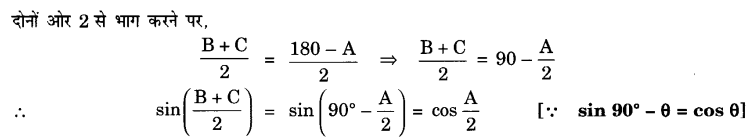

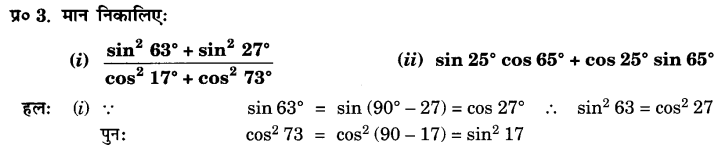

प्रस्तावना – मनुष्य भय से निष्क्रिय और पलायनवादी बन जाता है, इसीलिए लोगों में भय उत्पन्न करके कुछ असामाजिक तत्त्व अपने नीच स्वार्थों की पूर्ति करने का प्रयास करने लगते हैं। इस कार्य के लिए वे हिंसापूर्ण साधनों का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थितियाँ ही आतंकवाद का आधार हैं। आतंक फैलाने वाले आतंकवादी कहलाते हैं। ये कहीं से बनकर नहीं आते; ये भी समाज के एक ऐसे अंग हैं जिनका काम आतंकवाद के माध्यम से किसी धर्म, समाज अथवा राजनीति का समर्थन कराना होता है। ये शासन को विरोध करने में बिलकुल नहीं हिचकते तथा जनता को अपनी बात मनवाने के लिए विवश करते रहते हैं।

आतंकवाद का अर्थ-‘आतंक + वाद’ से बने इस शब्द का सामान्य अर्थ है-आतंक का सिद्धान्त। यह्ग्रे जी के ‘टेररिज्म’ शब्द का हिन्दी रूपान्तर हैं। ‘आतंक’ का अर्थ होता है-पीड़ा, डर, आशंका। इस प्रकार आतंकवाद एक ऐसी विचारधारा है, जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के (UPBoardSolutions.com) लिए बल-प्रयोग में विश्वास रखती है। ऐसा वल-प्रयोग प्राय: विरोधी वर्ग, समुदाय या सम्प्रदाय को भयभीत करने और उस पर । अपनी प्रभुता स्थापित करने की दृष्टि से किया जाता है।

आतंकवाद : एक विश्वव्यापी समस्या–आज लगभग समस्त विश्व में आतंकवादी सक्रिय हैं। ये आतंकवादी समस्त विश्व में राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक हिंसा और हत्याओं का सहारा ले रहे हैं। भौतिक दृष्टि से विकसित देशों में तो आतंकवाद की इस प्रवृत्ति ने विकराल रूप ले लिया है। कुछ आतंकवादी गुटों ने तो अपने अन्तर्राष्ट्रीय संगठन बना लिए हैं। जे० सी० स्मिथ अपनी बहुचर्चित पुस्तक ‘लीगल कण्ट्रोल ऑफ इण्टरनेशनल टेररिज्म’ में लिखते हैं कि इस समय संसार में जैसा तनावपूर्ण वातावरण बना हुआ है, उसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भविष्य में अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद में और तेजी आएगी, किसी देश द्वारा अन्य देशों में आतंकवादी गुटों को समर्थन देने की घटनाएँ बढ़ेगी; राजनीतिज्ञों की हत्याएँ, विमान-अपहरण की घटनाएँ बढ़ेगी और रासायनिक हथियारों का प्रयोग अधिक तेज होगा। जापान में रेड आर्मी, भारत में स्वतन्त्र कश्मीर चाहने वालों, माओवादियों, नक्सलवादियों आदि के हिंसात्मक संघर्ष जैसे क्रियाकलाप आतंकवाद की श्रेणी में आते हैं।

![]()

भारत में आतंकवाद-स्वाधीनता के पश्चात् भारत के विभिन्न भागों में अनेक आतंकवादी संगठनों द्वारा आतंकवादी हिंसा फैलायी गयी। इन्होंने बड़े-बड़े सरकारी अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया और इतना आतंक फैलाया कि अनेक अधिकारियों ने सेवा से त्याग-पत्र दे दिये। भारत के पूर्वी राज्यों-नागालैण्ड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और असम (असोम) में भी अनेक बार उग्र आतंकवादी हिंसा फैली; किन्तु अब यहाँ असम (असोम) के बोडो आतंकवाद को छोड़कर शेष सभी शान्त हैं। बंगाल के नक्सलवाड़ी से जो नक्सलवादी आतंकवाद पनपा था, वह बंगाल से बाहर भी खूब फैला। बिहार तथा आन्ध्र प्रदेश अभी भी उसकी भयंकर आग से झुलस रहे हैं।

कश्मीर घाटी में भी पाकिस्तानी तत्त्वों द्वारा प्रेरित आतंकवादी प्राय: राष्ट्रीय पर्वो (15 अगस्त, 26 : जनवरी, 2 अक्टूबर आदि) पर भयंकर हत्याकाण्ड कर अपने अस्तित्व की घोषणा करते रहते हैं। स्वातन्त्र्योत्तर आतंकवादी गतिविधियों में सबसे भयंकर रहा पंजाब का आतंकवाद। बीसवीं शताब्दी की नवीं दशाब्दी में पंजाब में जो कुछ हुआ, उससे पूरा देश विक्षुब्ध और हतप्रभ हो उठा। श्रीमती इन्दिरा गाँधी की । हत्या के बाद श्री राजीव गाँधी को भी इसी प्रकार के आतंकवादी षड्यन्त्र का शिकार होना पड़ा। .

आतंकवाद के विविध रूप-भारत के ‘आतंकवादी गतिविधि निरोधक कानून, 1985 में । आतंकवाद पर विस्तार से विचार किया गया है और आतंकवाद को तीन भागों में बाँटा गया है–

(1) समाज के एक वर्ग-विशेष को अन्य वर्गों से अलग-थलग करने और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच व्याप्त आपसी सौहार्द को खत्म करने के लिए की गयी हिंसा।।

(2) ऐसा कोई कार्य, जिसमें ज्वलनशील बम तथा आग्नेयास्त्रों का प्रयोग किया गया हो।

(3) ऐसी हिंसात्मक कार्यवाही, जिसमें एक या उससे अधिक व्यक्ति मारे गये हों या घायल हुए हों, आवश्यक सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो तथा सम्पत्ति को हानि पहुँची हो।

आतंकवाद का समाधान-भारत में विषमतम स्थिति तक पहुँचे आतंकवाद के समाधान पर सम्पूर्ण देश के विचारकों और चिन्तकों ने अनेक सुझाव रखे, किन्तु यह समस्या अभी भी अनसुलझी ही है।

इस समस्या का वास्तविक हल ढूँढ़ने के लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि साम्प्रदायिकता (UPBoardSolutions.com) का लाभ उठाने वाले सभी राजनीतिक दलों की गतिविधियों में परिवर्तन हो। साम्प्रदायिकता के दोष से आज भारत के सभी राजनीतिक दल न्यूनाधिक रूप में दूषित अवश्य हैं।

दूसरे, सीमा-पार से प्रशिक्षित आतंकवादियों के प्रवेश और वहाँ से भेजे जाने वाले हथियारों व विस्फोटक पदार्थों पर कड़ी चौकसी रखनी होगी तथा सुरक्षा बलों को आतंकवादियों की अपेक्षा अधिक अत्याधुनिक अस्त्र-शस्त्रों से लैस करनी होगा।

तीसरे, आतंकवाद को महिमामण्डित करने वाली युवकों की मानसिकता बदलने के लिए आर्थिक सुधार करने होंगे।

चौथे, राष्ट्र की मुख्य धारा के अन्तर्गत संविधान का पूर्णतः पालन करते हुए पारस्परिक विचारविमर्श से सिक्खों, कश्मीरियों और असमियों की माँगों का न्यायोचित समाधान करना होगा और तुष्टीकरण की नीति को त्याग कर समग्र राष्ट्र एवं राष्ट्रीयता की भावना को जाग्रत करना होगा।

यदि सम्बन्धित पक्ष इन बातों का ईमानदारी से पालन करें तो इस महारोग से मुक्ति सम्भव है।

![]()

उपसंहार–यह एक विडम्बना ही है कि महावीर, बुद्ध, गुरु नानक और महात्मा गाँधी जैसे महापुरुषों की जन्मभूमि पिछले कुछ दशकों से सबसे अधिक अशान्त हो गयी है। देश की 125 करोड़ जनता ने हिंसा की सत्ता को स्वीकार करते हुए इसे अपने दैनिक जीवन का अंग मान लिया है। भारत के विभिन्न भागों में हो। रही आतंकवादी गतिविधियों ने देश की एकता और अखण्डता के लिए संकट उत्पन्न कर दिया है। आतंकवाद का समूल नाश ही इस समस्या का समाधान है। टाडा के स्थान पर भारत सरकार द्वारा एक नया आतंकवाद निरोधक कानून लाया गया है। लेकिन ये सख्त और व्यापक कानून भी आतंकवाद को समाप्त करने की गारण्टी नहीं है। आतंकवाद पर सम्पूर्णता से अंकुश लगाने की इच्छुक सरकार को अपने उस प्रशासनिक तन्त्र को भी बदलने पर विचार करना चाहिए, जो इन कानूनों पर (UPBoardSolutions.com) अमल करता है, तब ही इस समस्या का स्थायी समाधान निकल पाएगा। .

21. जनसंख्या-वृद्धि की समस्या

सम्बद्ध शीर्षक

- जनसंख्या वृद्धि : एक राष्ट्रीय समस्या

- बढ़ती आबादी-घटती सुविधाएँ [2009, 16]

- जनसंख्या नियोजन

- बढ़ती आबादी : एक समस्या

- जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण

- भारत में बढ़ती जनसंख्या : एक विकराल समस्या [2016]

रूपरेखा

- प्रस्तावना,

- जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएँ,

- जनसंख्या वृद्धि के कारण,

- जनसंख्या वृद्धि को नियन्त्रित करने के उपाय,

- उपसंहारी

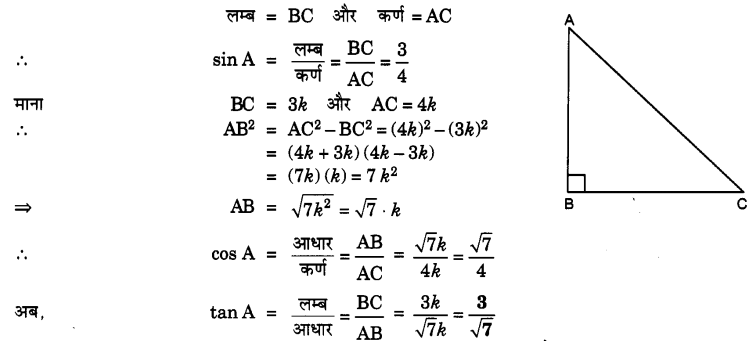

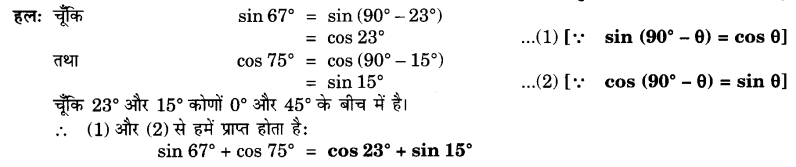

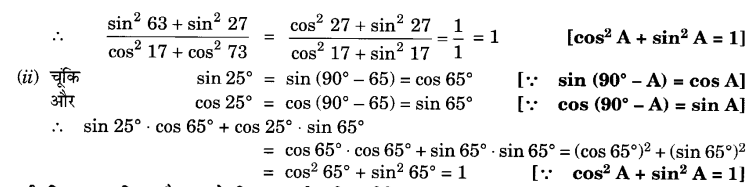

प्रस्तावना-जनसंख्या वृद्धि की समस्या भारत के सामने विकराल रूप धारण करती जा रही है। सन् 1930-31 में अविभाजित भारत की जनसंख्या 20 करोड़ थी, जो अब केवल भारत में ही 125 करोड़ से ऊपर पहुँच चुकी है। जनसंख्या की इस अनियन्त्रित वृद्धि के साथ दो समस्याएँ मुख्य रूप से जुड़ी हुई हैं(1) सीमित भूमि तथा (2) सीमित आर्थिक संसाधन। अनेक अन्य समस्याएँ भी इसी समस्या से अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हैं; जैसे—समस्त नागरिकों की (UPBoardSolutions.com) शिक्षा, स्वच्छता, चिकित्सा एवं अच्छा वातावरण उपलब्ध कराने की समस्या। इन समस्याओं का निदान न होने के कारण भारत क्रमश: एक अजायबघर बनता जा रहा है जहाँ चारों ओर व्याप्त अभावग्रस्त, अस्वच्छ एवं अशिष्ट परिवेश से किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को विरक्ति हो उठती है और मातृभूमि की यह दशा लज्जा का विषय बन जाती है।

जनसंख्या-वृद्धि से उत्पन्न समस्याएँ-विनोबा जी ने कहा था, “जो बच्चा एक मुँह लेकर पैदा होती है, वह दो हाथ लेकर आता है।” आशय यह है कि दो हाथों से पुरुषार्थ करके व्यक्ति अपना एक मुँह तो भर ही सकता है। पर यह बात देश के औद्योगिक विकास से जुड़ी है। यदि देश की अर्थव्यवस्था बहुत सुनियोजित हो तो वहाँ रोजगार के अवसरों की कमी नहीं रहती। अब बड़ी मशीनों और उनसे भी अधिक शक्तिशाली कम्प्यूटरों के कारण लाखों लोग बेरोजगार हो गये और अधिकाधिक होते जा रहे हैं। आजीविका की समस्या के अतिरिक्त जनसंख्या वृद्धि के साथ एक ऐसी समस्या भी जुड़ी हुई है जिसका समाधान किसी के पास नहीं और वह है भूमि सीमितता की समस्या। भारत का क्षेत्रफल विश्व भू-भाग को कुल 2.4 प्रतिशत ही है, जब कि यहाँ की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की लगभग 17 प्रतिशत है; अत: कृषि के लिए भूमि का अभाव हो गया है। इसके परिणामस्वरूप भारत की सुख-समृद्धि में योगदान देने वाले अमूल्य जंगलों को काटकर लोग उससे प्राप्त भूमि पर खेती करते जा रहे हैं, जिससे अमूल्य वन-सम्पदा का विनाश, दुर्लभ वनस्पतियों का अभाव, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, वर्षा पर कुप्रभाव एवं अमूल्य जंगली जानवरों के वंशलोप का भय उत्पन्न हो गया है।

![]()

जनसंख्या-वृद्धि के कारण प्राचीन भारत में आश्रम-व्यवस्था द्वारा मनुष्य के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन को नियन्त्रित कर व्यवस्थित किया गया था। सौ वर्ष की सम्भावित आयु का केवल चौथाई भाग (25 वर्ष) ही गृहस्थाश्रम के लिए था। व्यक्ति का शेष जीवन शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों के विकास तथा समाज-सेवा में ही बीतता था। गृहस्थ जीवन में भी संयम पर बल दिया जाता था। इस प्रकार प्राचीन भारत का जीवन मुख्यत: आध्यात्मिक और सामाजिक था, जिसमें व्यक्तिगत सुख-भोग की गुंजाइश कम थी। आज परिस्थिति उल्टी है। आश्रम-व्यवस्था के नष्ट हो जाने के कारण लोग युवावस्था से लेकर मृत्युपर्यन्त गृहस्थ ही बने रहते हैं, जिससे सन्तानोत्पत्ति में वृद्धि हुई है। दूसरे, हिन्दू धर्म में पुत्र-प्राप्ति को मोक्ष या मुक्ति में सहायक माना गया है। इसलिए पुत्र न होने पर सन्तानोत्पत्ति का क्रम जारी (UPBoardSolutions.com) रहता है तथा अनेक पुत्रियों का जन्म हो जाता है।

ग्रामों में कृषि-योग्य भूमि सीमित है। सरकार द्वारा भारी उद्योगों को बढ़ावा दिये जाने से हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग चौपट हो गये हैं, जिससे गाँवों को आर्थिक ढाँचा लड़खड़ा गया है और ग्रामीण युवक नगरों की ओर भाग रहे हैं, जो कृत्रिम पाश्चात्य जीवन-पद्धति का प्रचार कर वासनाओं को उभारता है। इसके अतिरिक्त बाल-विवाह, गर्म जलवायु, रूढ़िवादिता, चिकित्सा-सुविधाओं के कारण मृत्यु-दर में कमी आदि भी जनसंख्या वृद्धि की समस्या को विस्फोटक बनाने में सहायक सिद्ध हुए हैं।

जनसंख्या-वृद्धि को नियन्त्रित करने के उपाय-जनसंख्या वृद्धि को नियन्त्रित करने का सबसे स्वाभाविक और कारगर उपाय तो संयम या ब्रह्मचर्य ही है; किन्तु वर्तमान भौतिकवादी युग में, जहाँ अर्थ और काम ही जीवन का लक्ष्य बन गये हैं, ब्रह्मचर्य-पालन आकाश-कुसुम सदृश हो गया है। अशिक्षा और बेरोजगारी इसे हवा दे ही रही हैं। फलतः सबसे पहले आवश्यकता इस बात की है कि भारत अपने प्राचीन स्वरूप को पहचानकर अपनी प्राचीन संस्कृति को उज्जीवित करे। इससे नैतिकता को बल मिलेगा।

भारी उद्योग उन्हीं देशों के लिए उपयोगी हैं जिनकी जनसंख्या बहुत कम है। भारत जैसे विपुल जनसंख्या वाले देश में लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, जिससे अधिकाधिक लोगों को रोजगार मिल सके। इससे लोगों की आय बढ़ने के साथ-साथ उनका जीवन-स्तर भी सुधरेगा और सन्तानोत्पत्ति में पर्याप्त कमी आएगी।

जनसंख्या-वृद्धि को नियन्त्रित करने के लिए लड़के-लड़कियों की विवाह-योग्य आयु बढ़ाना भी उपयोगी रहेगा। पुत्र-प्राप्ति के लिए सन्तानोत्पत्ति का क्रम बनाये रखने की अपेक्षा छोटे परिवार को ही सुखी जीवन का आधार बनाया जाना चाहिए।

वर्तमान युग में जनसंख्या की अति त्वरित-वृद्धि पर तत्काल प्रभावी नियन्त्रण के लिए गर्भ-निरोधक ओषधियों एवं उपकरणों का प्रयोग आवश्यक हो गया है। सरकार ने अस्पतालों और चिकित्सालयों में नसबन्दी की व्यवस्था की है तथा परिवार नियोजन से सम्बद्ध कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए केन्द्र एवं राज्य स्तर पर अनेक प्रशिक्षण संस्थान भी खोले हैं।

उपसंहार-जनसंख्या वृद्धि को नियन्त्रित करने का वास्तविक स्थायी उपाय तो सरल और सात्त्विक जीवन-पद्धति अपनाने में ही निहित है, जिसे प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को ग्रामों के आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वस्तुत: ग्रामों के सहज प्राकृतिक वातावरण में संयम जितना सरल है, उतना शहरों के घुटन भरे आडम्बरयुक्त जीवन में नहीं । शहरों में भी प्रचार माध्यमों द्वारा प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रचार एवं स्वदेशी भाषाओं की शिक्षा पर ध्यान देने के साथ-साथ ही परिवार नियोजन के कृत्रिम उपायों . पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि जनसंख्या-वृद्धि की दर घटाना (UPBoardSolutions.com) आज के युग की सर्वाधिक जोरदार माँग है, जिसकी उपेक्षा आत्मघाती होगी।

![]()

22. बेरोजगारी की समस्या [2016]

सम्बद्ध शीर्षक

- बेकारी : कारण और निवारण

- बेकारी : एक अभिशाप

- बेरोजगारी की समस्या और समाधान [2011,16]

रूपरेखा-

- प्रस्तावना,

- बेरोजगारी से तात्पर्य,

- समस्या के कारण,

- समस्या का समाधान,

- उपसंहार

प्रस्तावना-स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद से ही हमारे देश को अनेक समस्याओं का सामना करना • पड़ा है। इनमें से कुछ समस्याओं का तो समाधान कर लिया गया है, किन्तु कुछ समस्याएँ निरन्तर विकट रूप लेती जा रही हैं। बेरोजगारी की समस्या भी ऐसी ही एक समस्या है। हमारे यहाँ अनुमानत: लगभग 50 लाख व्यक्ति प्रति वर्ष बेरोजगारों की पंक्ति में खड़े हो जाते हैं। हमें शीघ्र ही ऐसे उपाय करने होंगे, जिससे इस समस्या की तीव्र गति को रोका जा सके।

बेरोजगारी से तात्पर्यबेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है, जब व्यक्ति अपनी जीविका के उपार्जन के । लिए काम करने की इच्छा और योग्यता रखते हुए भी काम प्राप्त नहीं कर पाता। यह स्थिति जहाँ एक ओर पूर्ण बेरोजगारी के रूप में पायी जाती है, वहीं दूसरी ओर यह अल्प बेरोजगारी या मौसमी बेरोजगारी के रूप में भी देखने को मिलती है। अल्प तथा मौसमी बेरोजगारी के अन्तर्गत या तो व्यक्ति को, जो सामान्यत: 8 घण्टे कार्य करना चाहता है, 2 या 3 (UPBoardSolutions.com) घण्टे ही कार्य मिलता है या वर्ष में 3-4 महीने ही उसके पास काम रहता है। दफ्तरों में कार्य पाने के इच्छुक शिक्षित बेरोजगारों की संख्या भी करोड़ों में है, जिसमें लगभग एक करोड़ स्नातक तथा उससे अधिक शिक्षित हैं।

समस्या के कारण-भारत में बेरोजगारी की समस्या के अनेक कारण हैं, जो निम्नलिखित हैं

(क) जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि–बेरोजगारी का पहला और सबसे मुख्य कारण जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि का होना है, जब कि रिक्तियों की संख्या उस अनुपात में नहीं बढ़ पाती है। भारत में जनसंख्या लगभग 2.0% वार्षिक की दर से बढ़ रही है, जिसके लिए 50 लाख व्यक्तियों को प्रतिवर्ष रोजगार देने की आवश्यकता है, जबकि रोजगार प्रतिवर्ष केवल 5-6 लाख लोगों को ही उपलब्ध हो पाता है।

(ख) दोषपूर्ण शिक्षा-प्रणाली—हमारी शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है, जिसके कारण, शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। यहाँ व्यवसाय-प्रधान शिक्षा का अभाव है। हमारे स्कूल और कॉलेज केवल लिपिकों को पैदा करने वाले कारखाने-मात्र बन गये हैं।

(ग) लघु तथा कुटीर उद्योगों की अवनति–बेरोजगारी की वृद्धि में लघु और कुटीर उद्योगों की अवनति का भी महत्त्वपूर्ण योगदान है। अंग्रेजों ने अपने शासन-काल में ही भारत के कुटीर उद्योगों को पंगु बना दिया था। इसलिए इन कामों में लगे श्रमिक धीरे-धीरे इन उद्योगों को छोड़ रहे हैं। इससे भी बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है।

(घ) यन्त्रीकरण और औद्योगिक क्रान्ति–यन्त्रीकरण ने असंख्य लोगों के हाथों से काम छीनकर उन्हें बेरोजगार बना दिया है। अब देश में स्वचालित मशीनों की बाढ़-सी आ गयी है। एक मशीन कई श्रमिकों को कार्य स्वयं निपटा देती है। हमारा देश कृषिप्रधान देश है। कृषि में भी यन्त्रीकरण हो रहा है, जिसके फलस्वरूप बहुत बड़ी संख्या में कृषक-मजदूर भी रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं।

![]()

उपर्युक्त कारणों के अतिरिक्त और भी अनेक कारण इस समस्या को विकराल रूप देने में उत्तरदायी रहे हैं; जैसे—त्रुटिपूर्ण नियोजन, उद्योगों व व्यापार का अपर्याप्त विकास तथा विदेशों से भारतीयों का निकाला जाना। महिलाओं द्वारा नौकरी में प्रवेश से भी पुरुषों में बेरोजगारी बढ़ी हैं।

समस्या का समाधान–बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये जा सकते हैं

(क) जनसंख्या-वृद्धि पर नियन्त्रण बेरोजगारी को कम करने का सर्वप्रमुख उपाय जनसंख्यावृद्धि पर रोक लगाना है। इसके लिए जन-साधारण को छोटे परिवार की अच्छाइयों की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए। ऐसा करने पर बेरोजगारी की बढ़ती गति में अवश्य ही कमी आएगी।

(ख) शिक्षा-प्रणाली में परिवर्तन-भारत में शिक्षा-प्रणाली को परिवर्तित कर उसे रोजगारउन्मुख बनाया जाना चाहिए। इसके लिए व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा का विस्तार किया जाना चाहिए, जिससे शिक्षा पूर्ण करने के बाद विद्यार्थी को अपनी योग्यतानुसार जीविकोपार्जन (UPBoardSolutions.com) का कार्य मिल सके।

(ग) कुटीर और लघु उद्योगों का विकास–बेरोजगारी कम करने के लिए यह अति आवश्यक है। कि कुटीर तथा लघु उद्योगों का विकास किया जाए। सरकार द्वारा धन, कच्चा माल, तकनीकी सहायता देकर तथा इनके तैयार माल की खपत कराकर इन उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(घ) कृषि के सहायक उद्योग-धन्धों का विकास–कृषिप्रधान देश होने के कारण भारत में कृषि में अर्द्ध-बेरोजगारी वे मौसमी बेरोजगारी है। इसको दूर करने के लिए मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, दुग्ध व्यवसाय, बागवानी आदि को कृषि के सहायक उद्योग-धन्धों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।

(ङ) निर्माण कार्यों का विस्तार–सरकार को सड़क निर्माण, वृक्षारोपण, सिंचाई के लिए नहरों के निर्माण आदि की योजनाओं को कार्यान्वित करते रहना चाहिए, जिससे बेरोजगार व्यक्तियों को काम मिल सके और देश भी विकास के पथ पर अग्रेसर हो सके।

इनके अतिरिक्त, बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए सरकार को प्राकृतिक साधनों और भण्डारों की खोज करनी चाहिए और उन सम्भावनाओं का पता लगाना चाहिए, जिनसे नवीन उद्योग स्थापित किये जा सकें। गाँवों में बिजली की सुविधाएँ प्रदान की जाएँ, जिससे वहाँ छोटे-छोटे लघु उद्योग पनप सकें।

उपसंहार-संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जन्म-दर में कमी करके, शिक्षा का व्यवसायीकरण करके तथा देश के स्वायत्तशासी ढाँचे और लघु उद्योग-धन्धों के प्रोत्साहन से ही बेरोजगारी की समस्या का स्थायी समाधान सम्भव है। जब तक इस समस्या का उचित समाधान नहीं होगा, तब तक समाज में न तो सुख-शान्ति रहेगी और ने राष्ट्र का व्यवस्थित एवं अनुशासित ढाँचा खड़ा हो सकेगा। अत: इस दिशा में प्रयत्न कर रोजगार बढ़ाने के स्रोत खोजे जाने चाहिए; क्योंकि आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ नागरिक ही एक प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माणकर्ता होते हैं।

23. भारत में भ्रष्टाचार की समस्या [2013, 14, 15]

सम्बद्ध शीर्षक

- सामाजिक बुराई : भ्रष्टाचार [2014]

- भ्रष्टाचार : एक राष्ट्रीय समस्या [2011]

- भ्रष्टाचार : कारण और निवारण [2012, 13, 14]

- भ्रष्टाचार के निराकरण के उपाय [2011, 12]

- भ्रष्टाचार उन्मूलन [2012, 14]

- भ्रष्टाचार देश के विकास में बाधक है। [2017]

रूपरेखा-

- प्रस्तावना,

- भ्रष्टाचार के विविध रूप,

- भ्रष्टाचार के कारण,

- भ्रष्टाचार दूर करने के उपाय,

- उपसंहार।

![]()

प्रस्तावना–भ्रष्टाचार देश की सम्पत्ति की आपराधिक दुरुपयोग है। ‘भ्रष्टाचार का अर्थ है–‘भ्रष्ट आचरण’ अर्थात् नैतिकता और कानून के विरुद्ध आचरण। जब व्यक्ति को न तो अन्दर की लज्जा या धर्माधर्म का ज्ञान रहता है (जो अनैतिकता है) और न बाहर का डर रहता है (UPBoardSolutions.com) (जो कानून की अवहेलना है) तो वह संसार में जघन्य-से-जघन्य पाप कर सकता है, अपने देश, जाति व समाज को बड़ी-से-बड़ी हानि पहुँचा सकता है और मानवता को भी कलंकित कर सकता है। दुर्भाग्य से आज भारत इस भ्रष्टाचाररूपी सहस्रों मुख वाले दानव के जबड़ों में फंसकर तेजी से विनाश की ओर बढ़ता जा रहा है।

भ्रष्टाचार के विविध रूप-पहले किसी घोटाले की बात सुनकर देशवासी चौंक जाते थे, आज नहीं चौंकते। पहले घोटालों के आरोपी लोक-लज्जा के कारण अपना पद छोड़ देते थे, पर आज पकड़े जाने पर भी वे इस शान से जेल जाते हैं, जैसे किसी राष्ट्र-सेवा के मिशन पर जा रहे हों। इसीलिए समूचे प्रशासन-तन्त्र में भ्रष्ट आचरण धीरे-धीरे सामान्य बनता जा रहा है। आज भारतीय जीवन का कोई भी क्षेत्रं सरकारी या गैर-सरकारी, सार्वजनिक या निजी ऐसा नहीं जो भ्रष्टाचार से अछूता हो। यद्यपि भ्रष्टाचार इतने अगणित रूपों में मिलता है कि उसे वर्गीकृत करना सरल नहीं है, फिर भी उसे मुख्यत: निम्नलिखित वर्गों में बाँटा जा सकता है ।

(क) राजनीतिक भ्रष्टाचार–भ्रष्टाचार का सबसे प्रमुख रूप राजनीति है जिसकी छत्रछाया में भ्रष्टाचार के शेष सारे रूप पनपते और संरक्षण पाते हैं। संसार में ऐसा कोई भी कुकृत्य, अनाचार या हथकण्डा नहीं है, जो भारतवर्ष में चुनाव जीतने के लिए न अपनाया जाता हो। देश की वर्तमान दुरवस्था के लिए ये भ्रष्ट राजनेता ही दोषी हैं, जिनके कारण अनेकानेक घोटाले हुए हैं।

(ख) प्रशासनिक भ्रष्टाचार-इसके अन्तर्गत सरकारी, अर्द्ध-सरकारी, गैर-सरकारी संस्थाओं, संस्थानों, प्रतिष्ठानों या सेवाओं में बैठे वे सारे अधिकारी आते हैं जो जातिवाद, भाई-भतीजावाद, किसी प्रकार के दबाव या अन्यान्य किसी कारण से अयोग्य व्यक्तियों की नियुक्तियाँ करते हैं, उन्हें पदोन्नत करते हैं, स्वयं अपने कर्तव्य की अवहेलना करते हैं और ऐसा करने वाले अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रश्नय देते हैं। या अपने किसी भी कार्य या आचरण से देश को किसी मोर्चे पर कमजोर बनाते हैं।

(ग) व्यावसायिक भ्रष्टाचार-इसके अन्तर्गत विभिन्न पदार्थों में मिलावट करने वाले, घटियां माल तैयार करके बढ़िया के मोल बेचने वाले, निर्धारित दर से अधिक मूल्य वसूलने वाले, वस्तु-विशेष का कृत्रिम अभाव पैदा करके जनता को दोनों हाथों से लूटने वाले, कर चोरी करने वाले तथा अन्यान्य भ्रष्ट तौर-तरीके अपनाकर देश और समाज को कमजोर बनाने वाले व्यवसायी आते हैं।

(घ) शैक्षणिक भ्रष्टाचार-शिक्षा जैसा पवित्र क्षेत्र भी भ्रष्टाचार के संक्रमण से अछूता नहीं रहा। आज योग्यता से अधिक सिफारिश व चापलूसी का बोलबाला है। परिश्रम से अधिक बल धन में होने के कारण शिक्षा का निरन्तर पतन हो रहा है।

भ्रष्टाचार के कारण-भ्रष्टाचार सबसे पहले उच्चतम स्तर पर पनपता है और तब क्रमशः नीचे की ओर फैलता जाता है। कहावत है-‘यथाराजा तथा प्रजा’। आज यह समस्त भारतीय जीवन में ऐसा व्याप्त हो गया है कि लोग ऐसे किसी कार्यालय या व्यक्ति की कल्पना तक नहीं कर पाते, जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो।

भ्रष्टाचार का कारण है-वह भौतिकवादी जीवन-दर्शन, जो अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से पश्चिम से आया है। यह जीवन-पद्धति विशुद्ध भोगवादी है—‘खाओ, पीओ और मौज करो’ ही इसका मूलमन्त्र है। सांसारिक सुख-भोग के लिए सर्वाधिक आवश्यक वस्तु है धन-अकूत धन, (UPBoardSolutions.com) किन्तु धर्मानुसार जीवनयापन करता हुआ कोई भी व्यक्ति अमर्यादित धन कदापि एकत्र नहीं कर सकता। किन्तु जब वह देखती है कि हर वह व्यक्ति, जो किसी महत्त्वपूर्ण पद पर बैठा है, हर उपाय से पैसा बटोरकर चरम सीमा तक विलासिता का जीवन जी रहा है, तो उसका मन भी डाँवाँडोल होने लगता है।

![]()

भ्रष्टाचार दूर करने के उपाय-भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाये जाने चाहिए—

(क) प्राचीन भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहन-जब तक अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भोगवादी पाश्चात्य संस्कृति प्रचारित होती रहेगी, भ्रष्टाचार कम नहीं हो सकता। अत: सबसे पहले देशी भाषाओं की शिक्षा अनिवार्य करनी होगी, जो जीवन-मूल्यों की प्रचारक और पृष्ठपोषक हैं। इससे भारतीयों में धर्म का भाव सुदृढ़ होगा और सभी लोग धर्मभीरु व ईमानदार बनेंगे।

(ख) चुनाव प्रक्रिया में परिवर्तन-वर्तमान चुनाव पद्धति के स्थान पर ऐसी पद्धति अपनानी पड़ेगी, जिसमें जनता स्वयं अपनी इच्छा से भारतीय जीवन-मूल्यों के प्रति समर्पित ईमानदार व्यक्तियों को चुने सके। अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जाए, जो विधायक या सांसद अवसरवादिता के कारण दल बदलें, उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाए, जाति और धर्म के नाम पर वोट माँगने वालों को प्रतिबन्धित कर दिया जाए। विधायकों-सांसदों के लिए भी (UPBoardSolutions.com) अनिवार्य योग्यता निर्धारित की जानी चाहिए।

(ग) कर-प्रणाली का सरलीकरण–सरकार ने हजारों प्रकार के कर और कोटा-परमिट प्रतिबन्ध लगा रखे हैं। फलतः व्यापारी को अनैतिक हथकण्डे अपनाने को विवश होना पड़ता है; अतः सैकड़ों करों और प्रतिबन्धों को समाप्त करके कुछ गिने-चुने कर ही लगाने चाहिए। कर-वसूली की प्रक्रिया भी इतनी सरल बनानी चाहिए कि अल्पशिक्षित व्यक्ति भी अपना कर सुविधापूर्वक जमा कर सके।

(घ) शासन और प्रशासन व्यय में कटौती-आज देश के शासन और प्रशासन (जिसमें विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास भी सम्मिलित हैं), पर इतना अन्धाधुन्ध व्यय हो रहा है कि जनता की कमर टूटती जा रही है। इस व्यय में तत्काल कटौती की जानी चाहिए।

(ङ) देशभक्ति को प्रेरणा देना सबसे महत्त्वपूर्ण है कि वर्तमान शिक्षा-पद्धति में आमूल-चूल परिवर्तन कर विद्यार्थी को, चाहे वह किसी भी धर्म, मत या समुदाय का अनुयायी हो, उसे देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए।

(च) आर्थिक क्षेत्र में स्वदेशी चिन्तन अपनाना-पंचवर्षीय योजनाओं, विराट बाँधों, बड़ी विद्युत्-परियोजनाओं आदि के साथ-साथ स्वदेशी चिन्तन-पद्धति अपनाकर अपने देश की प्रकृति, परम्पराओं और आवश्यकताओं के अनुरूप विकास-योजनाएँ बनायी जानी चाहिए।

(छ) कानून को अधिक कठोर बनाना–भ्रष्टाचार के विरुद्ध कानून को भी अधिक कठोर बनाया जाए और प्रधानमन्त्री तक को उसकी जाँच के घेरे में लाया जाना चाहिए।

उपसंहार-भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे को आता है, इसलिए जब तक राजनेता देशभक्त और सदाचारी न होंगे, भ्रष्टाचार का उन्मूलन असम्भव है। उपयुक्त राजनेताओं के चुने जाने के बाद ही पूर्वोक्त सारे उपाय अपनाये जा सकते हैं, जो भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने में पूर्णत: प्रभावी सिद्ध होंगे। यह तभी सम्भव है जब चरित्रवान् तथा सर्वस्व-त्याग और देश-सेवा की भावना से भरे लोग राजनीति में आएँगे और लोक-चेतना के साथ जीवन को जोड़ेंगे।

![]()

24. प्राकृतिक आपदाएँ

रूपरेखा-

- भूमिका,

- आपदा का अर्थ,

- प्रमुख प्राकृतिक आपदाएँ : कारण और निवारण,

- आपदा प्रबन्धन हेतु संस्थानिक तन्त्र,

- उपसंहार।

भूमिका-पृथ्वी की उत्पत्ति होने के साथ मानव सभ्यता के विकास के समान प्राकृतिक आपदाओं का इतिहास भी बहुत पुराना है। मनुष्य को अनादि काल से ही प्राकृतिक प्रकोपों का सामना करना पड़ा है। ये प्रकोप भूकम्प, ज्वालामुखीय उद्गार, चक्रवात, सूखा (अकाल), बाढ़, भू-स्खलन, हिम-स्खलन आदि विभिन्न रूपों में प्रकट होते रहे हैं तथा मानव-बस्तियों के विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करते रहे हैं। इनसे हजारों-लाखों लोगों की जाने चली जाती हैं तथा उनके मकान, सम्पत्ति आदि को पर्याप्त क्षति पहुँचती है। आज हम वैज्ञानिक रूप से कितने ही उन्नत क्यों न हो गये हों, प्रकृति के विविध प्रकोप हमें बार-बार यह स्मरण कराते हैं कि उनके समक्ष मानव कितना असहाय है।

आपदा का अर्थ—प्राकृतिक प्रकोप मनुष्यों पर संकट बनकर आते हैं। इस प्रकार संकट प्राकृतिक या मानवजनित वह भयानक घटना है, जिसमें शारीरिक चोट, मानव-जीवन की क्षति, सम्पत्ति की क्षति, दूषित वातावरण, आजीविका की हानि होती है। इसे मनुष्य द्वारा संकट, विपत्ति, विपदा, आपदा आदि अनेक रूपों में जाना जाता है। आपदा का सामान्य अर्थ संकट या विपत्ति है, जिसका अंग्रेजी पर्याय ‘disaster’ है, जो फ्रेन्च भाषा के शब्द ‘desastre’ से लिया गया है, जिसका अर्थ है-बुरा या अनिष्टकारी तारा। हम प्राकृतिक खतरे (natural hazard) तथा प्राकृतिक आपदा (natural disaster) शब्दों का प्रयोग प्रायः एक ही अर्थ में करते हैं, (UPBoardSolutions.com) परन्तु इन दोनों शब्दों में पर्याप्त अन्तर है। किसी निश्चित स्थान पर भौतिक घटना का घटित होना, जिसके कारण हानि की सम्भावना हो, प्राकृतिक खतरे के रूप में जाना जाता है; जैसे–भूकम्प, भू-स्खलन, त्वरित बाढ़, हिम-स्खलन, बादल फटना आदि। प्राकृतिक आपदा का अर्थ उन प्राकृतिक घटनाओं से है, जो मनुष्य के लिए विनाशकारी होती हैं और सम्पूर्ण सामाजिक ढाँचों एवं विद्यमान व्यवस्था को ध्वस्त कर देती हैं।

![]()

प्रमुख प्राकृतिक आपदाएँ : कारण और निवारण–प्राकृतिक आपदाएँ अनेक हैं, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं

(क) भूकम्प–भूकम्प भूतल की आन्तरिक शक्तियों में से एक है। भूगर्भ में प्रतिदिन कम्पन होते हैं; लेकिन जब ये कम्पन अत्यधिक तीव्र होते हैं तो ये भूकम्प कहलाते हैं। साधारणतया भूकम्प एक प्राकृतिक एवं आकस्मिक घटना है, जो भू-पटल में हलचल अथवा लहर पैदा कर देती है।

भूगर्भशास्त्रियों ने ज्वालामुखीय उद्गार, भू-सन्तुलन में अव्यवस्था, जलीय भार, भू-पटल में सिकुड़न, प्लेट विवर्तनिकी आदि को भूकम्प आने के कारण बताये हैं।

भूकम्प ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसे रोक पाना मनुष्य के वश में नहीं है। मनुष्य केवल भूकम्पों की भविष्यवाणी करने व सम्पत्ति को होने वाली क्षति को कम करने में कुछ अंशों तक सफल हुआ है।

(ख) ज्वालामुखी–ज्वालामुखी एक आश्चर्यजनक व विध्वंसकारी प्राकृतिक घटना है। यह भूपृष्ठ पर प्रकट होने वाली एक ऐसी विवर (क्रेटर या छिद्र) है जिसका सम्बन्ध भूगर्भ से होता है। इससे तप्त लावा, पिघली हुई शैलें तथा अत्यन्त तप्त गैसें समय-समय पर निकलती रहती हैं। इससे निकलने वाले पदार्थ भूतल पर शंकु (Cone) के रूप में एकत्र होते हैं, जिन्हें ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ज्वालामुखी एक आकस्मिक तथा प्राकृतिक घटना है जिसकी रोकथाम करना मानव के वश में नहीं है।

(ग) भू-स्खलन-भूमि के एक सम्पूर्ण भाग अथवा उसके विखण्डित एवं विच्छेदित खण्डों के रूप में खिसक जाने अथवा गिर जाने को भू-स्खलन कहते हैं। यह भी बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में, भू-स्खलन एक व्यापक प्राकृतिक आपदा है।

भू-स्खलन अनेक प्राकृतिक और मानवजनित कारकों के परस्पर मेल के परिणामस्वरूप (UPBoardSolutions.com) होता है। वानस्पतिक आवरण में वृद्धि इसको नियन्त्रित करने का सर्वाधिक प्रभावशाली, सस्ता व उपयोगी रास्ता है, क्योंकि यह मृदा अपरदन को रोकता है।

(घ) चक्रवात–चक्रवात भी एक वायुमण्डलीय विक्षोभ है। चक्रवात का शाब्दिक अर्थ हैचक्राकार हवाएँ। वायुदाब की भिन्नता से वायुमण्डल में गति उत्पन्न होती है। अधिक गति होने पर वायुमण्डल की दशा अस्थिर हो जाती है और उसमें विक्षोभ उत्पन्न होता है। चक्रवातों का व्यास सैकड़ों मीलों से लेकर हजारों मीलों तक का हो सकता है। इसकी गति सौ किलोमीटर प्रति घण्टा से भी अधिक हो सकती है।

चक्रवात मौसम से जुड़ी आपदा है। इसके वेग को बाधित करने के लिए इसके आने के मार्ग में ऐसे वृक्ष लगाये जाने चाहिए जिनकी जड़ें मजबूत हों तथा पत्तियाँ नुकीली व पतली हों।

(ङ) बाढ़-वर्षाकाल में अधिक वर्षा होने पर प्रायः नदियों को जल तटबन्धों को तोड़कर आस-पास के निचले क्षेत्रों में फैल जाता है, जिससे वे क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं। इसी को बाढ़ कहते हैं। बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है। भारी मानसूनी वर्षा तथा चक्रवातीय वर्षा बाढ़ों के प्रमुख कारण हैं।

बाढ़ की स्थिति से बचाव के लिए जल-मार्गों को यथासम्भव सीधी रखना चाहिए तथा बाढ़ सम्भावित क्षेत्रों में कृत्रिम जलाशयों तथा आबादी वाले क्षेत्रों में बाँध का निर्माण किया जाना चाहिए।

(च) सूखा-सूखा वह स्थिति है जिसमें किसी स्थान पर अपेक्षित तथा सामान्य वर्षा से कम वर्षा होती है। यह गर्मियों में भयंकर रूप धारण कर लेता है। यह एक मौसम सम्बन्धी आपदा है, जो किसी अन्य विपत्ति की अपेक्षा धीमी गति से आता है।

प्रकृति तथा मनुष्य दोनों ही सूखे के मूल कारणों में हैं। अत्यधिक चराई, जंगलों की कटाई, ग्लोबल वार्मिंग, कृषियोग्य समस्त भूमि का अत्यधिक उपयोग तथा वर्षा के असमान वितरण के कारण सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है। हरित पट्टियों के निर्माण के लिए भूमि का आरक्षण, कृत्रिम उपायों द्वारा जल संचय, विभिन्न नदियों को आपस में जोड़ना आदि सूखे के निवारण के प्रमुख उपाय हैं।।

(छ) समुद्री लहरें-समुद्री लहरें कभी-कभी विनाशकारी रूप धारण कर लेती हैं और इनकी ऊँचाई कभी-कभी 15 मीटर तथा इससे भी अधिक तक होती है। ये तट के आस-पास की बस्तियों को तबाह कर देती हैं। इन विनाशकारी समुद्री लहरों को ‘सूनामी’ कहा जाता है।

![]()

समुद्र तल के पास या उसके नीचे भूकम्प आने पर समुद्र में हलचल पैदा होती है और यही हलचल विनाशकारी सूनामी का रूप धारण कर लेती है।

सूनामी लहरों की उत्पत्ति को रोकना मनुष्य के वश में नहीं है। सूनामीटर के द्वारा समुद्र तल में होने वाली (UPBoardSolutions.com) हलचलों का पता लगाकर एवं समय से इसकी चेतावनी देकर जान व सम्पत्ति की रक्षा की जा सकती

आपदा प्रबन्धन हेतु संस्थानिक तन्त्र-प्राकृतिक आपदाओं को रोक पाना सम्भव नहीं है, परन्तु जोखिम को कम करने वाले कार्यक्रमों के संचालन हेतु संस्थानिक तन्त्र की आवश्यकता व कुशल संचालन के लिए सन् 2004 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन नीति’ बनायी गयी है, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपात स्थिति प्रबन्धन प्राधिकरण तथा सभी राज्यों में राज्य स्तरीय आपात स्थिति प्रबन्ध प्राधिकरण’ का गठन किया गया है। ये प्राधिकरण केन्द्र व राज्य स्तर पर आपदा प्रबन्धन हेतु समस्त कार्यों की दृष्टि से शीर्ष संस्था हैं। ‘राष्ट्रीय संकट प्रबन्धन संस्थान, दिल्ली भारत सरकार का एक संस्थान है, जो सरकारी अफसरों, पुलिसकर्मियों, विकास एजेन्सियों, जन-प्रतिनिधियों तथा अन्य व्यक्तियों को संकट प्रबन्धन हेतु प्रशिक्षण प्रदान करता है।

उपसंहार-‘विद्यार्थियों को आपदा प्रबन्धन का ज्ञान दिया जाना चाहिए इस विचार के अन्तर्गत सभी पाठ्यक्रमों में आपदा प्रबन्धन को सम्मिलित किया जा रहा है। यह प्रयास है कि पारिस्थितिकी के अनुकूल आपदा प्रबन्धन में विद्यार्थियों का ज्ञानवर्धन होता रहे; क्योंकि आपदा प्रबन्धन के लिए विद्यार्थी उत्तम एवं प्रभावी यन्त्र है, जिसका योगदान आपदा प्रबन्धन के विभिन्न चरणों; यथा-आपदा से पूर्व, आपदा के समय एवं आपदा के बाद; की गतिविधियों में लिया जा सकता है। इसके लिए विद्यार्थियों को जागरूक एवं संवेदनशील बनाना चाहिए।

25. प्रदूषण की समस्या और समाधान [2014, 15, 16, 17]

सम्बद्ध शीर्षक

- पर्यावरण प्रदूषण [2010, 11, 12, 14]

- पर्यावरण की सुरक्षा [2014]

- जनसंख्या-वृद्धि और पर्यावरण

- पर्यावरण एवं स्वास्थ्य [2016]

- पर्यावरण संरक्षण [2009, 10, 13]

- प्रदूषण : कारण और निवारण [2011, 12, 13]

- प्रदूषण : पर्यावरण और मानव-जीवन [2012, 13]

- प्रदूषण : एक अभिशाप [2016]

रूपरेखा

- प्रस्तावना,

- प्रदूषण का अर्थ,

- प्रदूषण के प्रकार,

- प्रदूषण की समस्या तथा इससे हानियाँ,

- समस्या का समाधान,

- उपसंहार।

![]()

प्रस्तावना-आज का मानव औद्योगीकरण के जंजाल में फँसकर स्वयं भी मशीन का एक ऐसा . निर्जीव पुर्जा बनकर रह गया है कि वह अपने पर्यावरण की शुद्धता का ध्यान भी न रख सका। अब एक और नयी समस्या उत्पन्न हो गयी है-वह है प्रदूषण की समस्या। इस समस्या की ओर आजकल सभी देशों का ध्यान केन्द्रित है। इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने की है; क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। इसलिए (UPBoardSolutions.com) प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण का महत्त्व बताया जाना चाहिए, क्योंकि यही हमारे अस्तित्व का आधार है। यदि हमने इस असन्तुलन को दूर नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियाँ अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य होंगी और पता नहीं, तब मानव-जीवन होगा भी या नहीं।

प्रदूषण का अर्थ-सन्तुलित वातावरण में ही जीवन का विकास सम्भव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक घटक आ जाते हैं तो वे वातावरण का सन्तुलन बिगाड़कर उसको दूषित कर देते हैं। यह गन्दा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। इस प्रकार वातावरण के दूषित हो जाने को ही प्रदूषण कहते हैं। जनसंख्या की असाधारण वृद्धि और औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है और आज इसने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि उससे मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है।

प्रदूषण के प्रकार-आज के वातावरण में प्रदूषण निम्नलिखित रूपों में दिखाई देता है

(अ) वायु प्रदूषण-वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु अर्थात् ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिस कारण वायुमण्डल में इसकी विशेष अनुपात में उपस्थिति आवश्यक है। जीवधारी साँस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाईऑक्साइड छोड़ता है। पेड़-पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इससे वायुमण्डल में शुद्धता बनी रहती है। आजकल वायुमण्डल में ऑक्सीजन गैस का सन्तुलन बिगड़ गया है। और वायु अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो गयी है।

(ब) जल प्रदूषण-जल को जीवन कहा जाता है और यह भी माना जाता है कि जल में ही सभी देवता निवास करते हैं। इसके बिना जीव-जन्तु और पेड़-पौधों का भी अस्तित्व नहीं है। फिर भी बड़े-बड़े नगरों के गन्दे नाले और सीवर नदियों में मिला दिये जाते हैं। कारखानों का सारा मैला बहकर नदियों के जल में आकर मिलता है। इससे जल प्रदूषित हो गया है और उससे भयानक बीमारियाँ उत्पन्न हो रही हैं, जिससे लोगों का जीवन ही खतरे में पड़ गया है।

(स) ध्वनि प्रदूषण-ध्वनि-प्रदूषण भी आज की नयी समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटरकार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के सायरन, मशीनें तथा लाउडस्पीकर ध्वनि के सन्तुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। अत्यधिक ध्वनि-प्रदूषण से मानसिक विकृति, तीव्र क्रोध, अनिद्रा एवं चिड़चिड़ापन जैसी मानसिक समस्याएँ तेजी से बढ़ रही हैं।

(द) रेडियोधर्मी प्रदूषण-आज के युग में वैज्ञानिक परीक्षणों का (UPBoardSolutions.com) जोर है। परमाणु परीक्षण निरन्तर होते ही रहते हैं। इसके विस्फोट से रेडियोधर्मी पदार्थ सम्पूर्ण वायुमण्डल में फैल जाते हैं और अनेक प्रकार से जीवन को क्षति पहुँचाते हैं।

(य) रासायनिक प्रदूषण-कारखानों से बहते हुए अपशिष्ट द्रव्यों के अतिरिक्त रोगनाशक तथा कीटनाशक दवाइयों से और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये पदार्थ पानी के साथ बहकर जीवन को अनेक प्रकार से हानि पहुँचाते हैं।

प्रदूषण की समस्या तथा इससे हानियाँ-बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगीकरण ने विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। कारखानों के धुएँ से, विषैले कचरे के बहाव से तथा जहरीली गैसों के रिसाव से आज मानव-जीवन समस्याग्रस्त हो गया है। इस प्रदूषण से मनुष्यं जानलेवा बीमारियों का शिकार हो रहा है। कोई अपंग होता है तो कोई बहरा, किसी की दृष्टि-शक्ति नष्ट हो जाती है तो किसी का जीवन। विविध प्रकार की शारीरिक विकृतियाँ, मानसिक कमजोरी, असाध्य कैंसर आदि सभी रोगों का मूल कारण विषैला वातावरण ही है।

समस्या का समाधान वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। वृक्षों के अधिक कटान पर भी रोक लगायी जानी चाहिए। कारखाने और मशीनें लगाने की अनुमति उन्हीं लोगों को दी जानी चाहिए, जो औद्योगिक कचरे और मशीनों के धुएँ को बाहर निकालने की समुचित व्यवस्था कर सकें। संयुक्त राष्ट्र संघ को चाहिए कि वह परमाणु परीक्षणों को नियन्त्रित करने की दिशा में उचित कदम उठाये। तेज ध्वनि वाले वाहनों पर साइलेन्सर आवश्यक रूप से लगाये जाने चाहिए तथा सार्वजनिक रूप से लाउडस्पीकरों आदि के प्रयोग को नियन्त्रित किया जाना चाहिए। जल-प्रदूषण को नियन्त्रित करने के लिए औद्योगिक संस्थानों में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि व्यर्थ पदार्थों एवं जल को उपचारित करके ही बाहर निकाला जाए तथा इनको जल-स्रोतों में मिलने से रोका जाए।

![]()

उपसंहार–प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। उसने सन् 1974 ई० में ‘जल-प्रदूषण निवारण अधिनियम’ लागू किया था। इसके अन्तर्गत एक ‘केन्द्रीय बोर्ड तथा प्रदेशों में प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड’ गठित किये गये हैं। इसी प्रकार नये उद्योगों को लाइसेन्स देने और वनों की कटाई रोकने की दिशा में कठोर नियम बनाये गये हैं। इस बात के भी प्रयास किये जा रहे हैं कि नये वन-क्षेत्र बनाये जाएँ और जन-सामान्य को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। न्यायालय द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को महानगरों से बाहर ले जाने के आदेश दिये गये हैं। यदि जनता भी अपने ढंग से इन कार्यक्रमों में सक्रिय सहयोग दे और यह संकल्प ले कि जीवन में आने वाले प्रत्येक शुभ अवसर पर कम-से-कम एक वृक्ष अवश्य लगाएगी तो निश्चित ही हम प्रदूषण के दुष्परिणामों से बच सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को भी इसकी (UPBoardSolutions.com) काली छाया से बचाने में समर्थ हो सकेंगे।

26. गंगा प्रदूषण

सम्बद्ध शीर्षक

- जल-प्रदूषण [2014]

रूपरेखा

- प्रस्तावना,

- गंगा-जल के प्रदूषण के प्रमुख कारण-औद्योगिक कचरा व रसायन तथा मृतक एवं उनकी अस्थियों का विसर्जन

- गंगा प्रदूषण दूर करने के उपाय,

- उपसंहार।

प्रस्तावना-देवनदी गंगा ने जहाँ जीवनदायिनी के रूप में भारत को धन-धान्य से सम्पन्न बनाया है। वहीं माता के रूप में इसकी पावन धारा ने देशवासियों के हृदयों में मधुरता तथा सरसता का संचार किया है। गंगा मात्र एक नदी नहीं, वरन् भारतीय जन-मानस के साथ-साथ समूची भारतीयता की आस्था का जीवंत प्रतीक है। हिमालय की गोद में पहाड़ी घाटियों से नीचे कल्लोल करते हुए मैदानों की राहों पर प्रवाहित होने वाली गंगा पवित्र तो है ही, वह मोक्षदायिनी के रूप में भी भारतीय भावनाओं में समाई है। भारतीय सभ्यता-संस्कृति का विकास गंगा-यमुना जैसी अनेकानेक पवित्र नदियों के आसपास ही हुआ है। गंगा-जल वर्षों तक बोतलों, डिब्बों (UPBoardSolutions.com) आदि में बन्द रहने पर भी खराब नहीं होता था। आज वही भारतीयता की मातृवत पूज्या गंगा प्रदूषित होकर गन्दे नाले जैसी बनती जा रही है, जोकि वैज्ञानिक परीक्षणगत एवं अनुभवसिद्ध तथ्य है। गंगा के बारे में कहा गया है

![]()

नदी हमारी ही है गंगा, प्लावित करती मधुरस-धारा,

बहती है क्या कहीं और भी, ऐसी पावन कल-कल धारा।।

गंगा-जल के प्रदूषण के प्रमुख कारण–पतितपावनी गंगा के जल के प्रदूषित होने के बुनियादी कारणों में से एक कारण तो यह है कि प्राय: सभी प्रमुख नगर गंगा अथवा अन्य नदियों के तट पर और उसके आस-पास बसे हुए हैं। उन नगरों में आबादी का दबाव बहुत बढ़ गया है। वहाँ से मूल-मूत्र और गन्दे पानी की निकासी की कोई सुचारु व्यवस्था न होने के कारण इधर-उधर बनाये गये छोटे-बड़े सभी गन्दे नालों के माध्यम से बहकर वह गंगा या अन्य नदियों में आ मिलता है। (UPBoardSolutions.com) परिणामस्वरूप कभी खराब न होने वाला गंगाजल भी आज बुरी तरह से प्रदूषित होकर रह गया है।

औद्योगिक कचरा व रसायन-वाराणसी, कोलकाता, कानपुर आदि न जाने कितने औद्योगिक नगर गंगा के तट पर ही बसे हैं। यहाँ लगे छोटे-बड़े कारखानों से बहने वाला रासायनिक दृष्टि से प्रदूषित पानी, कचरा आदि भी ग़न्दे नालों तथा अन्य मार्गों से आकर गंगा में ही विसर्जित होता है। इस प्रकार के तत्त्वों ने जैसे वातावरण को प्रदूषित कर रखा है, वैसे ही गंगाजल को भी बुरी तरह प्रदूषित कर दिया है।

मृतक एवं उनकी अस्थियों का विसर्जन-वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि सदियों से आध्यात्मिक भावनाओं से अनुप्राणित होकर गंगा की धारा में मृतकों की अस्थियाँ एवं अवशिष्ट राख तो बहाई जा ही रही है, अनेक लावारिस और बच्चों के शव भी बहा दिये जाते हैं। बाढ़ आदि के समय मरे पशु भी धारा में से मिलते हैं। इन सबने भी गंगा-जल-प्रदूषण की स्थितियाँ पैदा कर दी हैं। गंगा के प्रवाह स्थल और आसपास से वनों का निरन्तर कटाव, वनस्पतियों, औषधीय तत्त्वों का विनाश भी प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है। गंगा-जल को प्रदूषित करने में न्यूनाधिक इन सभी का योगदान है।

गंगा प्रदूषणं दूर करने के उपाय–विगत वर्षों में गंगा-जल का प्रदूषण समाप्त करने के लिए एक योजना बनाई गई थी। योजना के अन्तर्गत दो कार्य मुख्य रूप से किए जाने का प्रावधान किया गया था। एक , तो यह कि जो गन्दे नाले गंगा में आकर गिरते हैं या तो उनकी दिशा मोड़ दी जाए या फिर उनमें जलशोधन करने वाले संयन्त्र लगाकर जल को शुद्ध साफ कर गंगा में गिरने दिया जाए। शोधन से प्राप्त मलबा बड़ी उपयोगी खाद का काम दे सकता है। दूसरा यह कि (UPBoardSolutions.com) कल-कारखानों में ऐसे संयन्त्र लगाए जाएँ जो उस जल का शोधन कर सकें तथा शेष कचरे को भूमि के भीतर दफन कर दिया जाए। शायद ऐसा कुछ करने का एक सीमा तक प्रयास भी किया गया, पर काम बहुत आगे नहीं बढ़ सका, जबकि गंगा के साथ जुड़ी भारतीयता का ध्यान रख इसे पूर्ण करना बहुत आवश्यक है।

आधुनिक और वैज्ञानिक दृष्टि अपनाकर तथा अपने ही हित में गंगा-जल में शव बहाना बन्द किया जा सकता है। धारा के निकास स्थल के आसपास वृक्षों, वनस्पतियों आदि का कटाव कठोरता से प्रतिबंधित कर कटे स्थान पर उनका पुनर्विकास कर पाना आज कोई कठिन बात नहीं रह गई है। अन्य ऐसे कारक तत्त्वों का भी थोड़ा प्रयास करके निराकरण किया जा सकता है, जो गंगा-जल को प्रदूषित कर रहे हैं। भारत

सरकार भी जल-प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है और इसने सन् 1974 में ‘जल-प्रदूषण निवारण अधिनियम’ भी लागू किया है।

उपसंहार- आध्यात्मिक एवं भौतिक प्रकृति के अद्भुत संगम भारत के भूलोक को गौरव तथा प्रकृति का पुण्य स्थल कहा गया है। इस भारत- भूमि तथा भारतवासियों में नये जीवन तथा नयी शक्ति का संचार करने का श्रेय गंगा नदी को जाता है।

![]()

गंगा आदि नदियों के किनारे भीड़ छवि पाने लगी।

मिलकर जल-ध्वनि में गल-ध्वनि अमृत बरसाने लगी।

सस्वर इधर श्रुति-मंत्र लहरी, उधर जल लहरी कहाँ

तिस पर उमंगों की तरंगें, स्वर्ग में भी क्या रहा?”

गंगा को भारत की जीवन-रेखा तथा गंगा की कहानी को भारत की कहानी माना जाता है। गंगा की महिमा (UPBoardSolutions.com) अपार है। अत: गंगा की शुद्धता के लिए प्राथमिकता से प्रयास किये जाने चाहिए।

27. साम्प्रदायिकता : एक अभिशाप

सम्बद्ध शीर्षक

- साम्प्रदायिक सद्भाव [2014]

रूपरेखा-

- प्रस्तावना,

- भारत में साम्प्रदायिकता का इतिहास,

- विदेशी साम्प्रदायिकता का प्रभाव,

- साम्प्रदायिकता : एक अभिशाप,

- भारत में साम्प्रदायिकता का ताण्डव,

- देश की अखण्डता को खतरा,

- उपसंहार।

प्रस्तावनी–भारत में विभिन्न सम्प्रदायों के लोग रहते हैं। जब एक सम्प्रदाय के लोग अपने को श्रेष्ठ समझकर उसका गुणगान करने लगते हैं तथा अन्य सम्प्रदायों की अनदेखी करते हैं अथवा उसे हीन समझते हैं तो यह साम्प्रदायिकता कहलाती है। साम्प्रदायिकता देश व राष्ट्रीयता के लिए भयंकर समस्या है और मानव-समाज के लिए कलंक है।

भारत में साम्प्रदायिकता का इतिहास-भारत में साम्प्रदायिकता का इतिहास बहुत पुराना है। इसके पीछे मुख्य कारण देश में कई सम्प्रदाय के लोगों का रहना है। प्राचीन काल में भारत में बौद्धों, हिन्दुओं, वैष्णव तथा शैवों व शाक्तों के मध्य वाद-विवाद तथा हिंसा होती रहती थी। विभिन्न सम्प्रदायों के लोग अपने धर्म व आचार-विचार को श्रेष्ठ समझ दूसरे सम्प्रदाय के लोगों को हेय दृष्टि से देखते रहे हैं। आजकल भारत में साम्प्रदायिकता की एक नयी व्याख्या पनपी है। (UPBoardSolutions.com) धर्म धीरे-धीरे सम्प्रदाय का रूप ले रहा है। हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई अब धर्म नहीं सम्प्रदाय बन गये हैं। यदि देश में कोई दंगा हो तो उसे साम्प्रदायिक दंगा ही कहा जाता है।

![]()

विदेशी साम्प्रदायिकता का प्रभाव-मुगल काल में इस्लाम के नाम पर हिन्दुओं पर इतने जुल्म ढाये गये थे कि उनको इतिहास पढ़कर आज भी आँखें भर आती हैं। राणा प्रताप या शिवाजी की कहानी हममें एक नयी स्फूर्ति का संचार करती है। राष्ट्रीयता का समर्थक कभी भी साम्प्रदायिक नहीं हो सकता। राष्ट्र का समर्थक प्रत्येक जाति, धर्म, प्रान्त और भाषा-भाषी को एक ही परिवार और समान दृष्टि से देखेगा। भारत में अनादिकाल से ही विभिन्न जातियों या धर्म के लोग रहते हैं। इनमें से कुछ भारत की भूमि से आकर्षित हो यहीं रह गये और कुछ यहाँ आक्रान्ता बनकर आए। अरब व इंग्लैण्ड के लोग यहाँ की सम्पत्ति लूटने के लिए ही आए थे जिनमें से अधिकांश अपने देश वापस चले गये लेकिन भारत को कमजोर करने के लिए साम्प्रदायिक की विष-बेल को रोप गये, जो अब वटे-वृक्ष का रूप ले चुकी है।

साम्प्रदायिकता : एक अभिशाप-साम्प्रदायिकता हमारे देश के लिए अभिशाप है। हर धर्म की अपनी मान्यताएँ हैं और उनके आपस में टकराव हैं। आज धार्मिक कट्टरता के साथ राजनीति जुड़ चुकी है। धर्म के अन्धे भक्त तथा चालाक राजनीतिज्ञ इस साम्प्रदायिकता से लाभ उठाते हैं। साधारण, अज्ञानी तथा निरीह-निर्दोष लोग हिंसा, आगजनी, लूट तथा विध्वंस के शिकार बनते हैं। ऐसे कथित धर्मात्मा तथा समाज के अपराधी वर्ग मिलकर देश में सदैव नये विध्वंस की तैयारी छिपे तथा खुले रूप से करते रहते हैं।

भारत में साम्प्रदायिकता का ताण्डव–स्वतन्त्रता-प्राप्ति से अब तक साम्प्रायिकता की आग में लाखों लोग भस्म हो चुके हैं। अरबों की सम्पत्ति नष्ट हुई है। लाखों बच्चे अनाथ हो गये हैं, लाखों औरतें विधवा हो गयी हैं तथा एक बार में हजारों लोग हताहत हो रहे हैं। मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारे आदि के झगड़े में इस देश को साम्प्रदायिक शक्तियाँ तहस-नहस कर रही हैं और हमारे ही नेता ऐसी शक्तियों की सहायता करते हैं। इस देश का बँटवारा केवल साम्प्रदायिकता के आधार पर हुआ था तथा पाकिस्तान की नींव रखी। गयी थी। लोगों का यह विचार था कि इस बँटवारे से साम्प्रदायिकता का शैतान दफन होगा, लेकिन सारी बातें विपरीत हो गयीं।

देश की अखण्डता को खतरा-इस साम्प्रदायिकता के चलते हिन्दू, मुसलमान तथा सिख धर्म के अनुयायियों में भाईचारा समाप्त हो रहा है। देश की एकता-अखण्डता नष्ट हो रही है, परस्पर अविश्वास का वातावरण पैदा हो रहा है, देश की सुख-शान्ति छिन रही है तथा सारा वातावरण हिंसक घटनाओं से दूषित हो रहा है।

उपसंहार–साम्प्रदायिकता से छुटकारा पाने के लिए सरकार के साथ-साथ नागरिकों का भी कर्तव्य है कि वह इसके विरोध में विशेष रूप से सजग रहे। राजनीतिक दल भी वोटों की राजनीति के चलते साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं तथा जाति, धर्म, क्षेत्रीयता और भाषा के नाम पर राष्ट्रीय (UPBoardSolutions.com) निष्ठा को अँगूठा दिखा रहे हैं। धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र में राजनीतिज्ञों की यह नीति देश के लिए घातक है।

साम्प्रदायिकता मानव जाति के लिए अभिशाप तथा देश के लिए भयंकर समस्या है। इसके लिए विभिन्न राजनीतिक दलों को वोटों की राजनीति छोड़कर कड़े प्रबन्ध करने होंगे अन्यथा धर्मनिरपेक्ष भारत में लोगों को धर्म, जाति, भाषा अथवा क्षेत्रीयता के नाम पर राष्ट्रीय निष्ठा के साथ खिलवाड़ देश की स्वतन्त्रता के लिए घातक सिद्ध होगा।

![]()

28. धरती का रक्षा-कवच : ओजोन

रूपरेखा—

- प्रस्तावना,

- पृथ्वी पर बढ़ता तापमान,

- ओजोन की आवश्यकता,

- रासायनिक संघटन,

- मुख्य कारण,

- उपसंहार।

प्रस्तावना-हमारे सौर परिवार में धरती एक विशिष्ट ग्रह है जिस पर जीवनोपयोगी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति में सूर्य का सबसे अधिक योगदान है। सूर्य ने ही प्रकाश-संश्लेषण से ऑक्सीजन को वायुमण्डल में फैलाया और इसी ने ऑक्सीजन को ओजोन में बदल कर धरती के चारों ओर सोलह से पैंतीस किलोमीटर के बीच फैला दिया। धरातल से तेईस किलोमीटर ऊपरं यह गैस सबसे अधिक सघन है। इसी ओजोन को हमारे जीवन की रक्षक गैस के रूप में जाना जा सकता है। हल्के नीले रंग की तीखी गन्ध वाली यह गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों को धरती पर आने से रोकती है जिससे हानिकारक ऊष्मा से धरतीवासियों का बचाव होता है।

पृथ्वी पर बढ़ता तापमान-मनुष्य अपने जीवन में सुखों की प्राप्ति के लिए तरह-तरह के प्रयोग करता रहा है। अन्य ग्रहों तथा अन्तरिक्ष की खोज करने के लिए उसने आकाश में रॉकेट भेजे हैं जिसके कारण धरती के रक्षा-कवच को गहरी क्षति पहुँची है। इसमें कई जगह बड़े-बड़े छिद्र हो गये हैं जिनसे सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें बिना रोक-टोक सीधी धरती पर आने लगी हैं। यदि यह क्रिया अनवरत कुछ वर्षों तक चलती रही तो धरती के चारों ओर का तापमान (UPBoardSolutions.com) बढ़ जाएगा। पिछले दस वर्षों में धरती के चारों ओर की वायु का तापमान एक डिग्री सेण्टीग्रेड बढ़ चुका है। इसके निरन्तर बढ़ने से खेत और वनस्पतियाँ झुलसने लगेंगी, ध्रुवों पर जमी बर्फ के पिघलने से समुद्रों का जलस्तर बढ़ने लगेगा, जिससे समुद्र के समीप स्थित स्थलीय क्षेत्र पानी में डूबने लगेंगे।

![]()

ओजोन की आवश्यकता-धरती पर जीवन के लिए ओजोन की उपस्थिति बहुत आवश्यक है। इसकी कमी से हमारा जीवन दूभर हो जाएगा। सबसे पहले ओजोन की मोटी परत में छिद्र अण्टार्कटिका के ऊपर पाये गये थे, लेकिन अब इन छिद्रों को उत्तरी गोलार्द्ध की घनी बस्ती वाले क्षेत्रों में भी पाया गया है। वैज्ञानिकों की मान्यता है कि मनुष्य अपने वैज्ञानिक अन्वेषणों तथा सुख-सुविधाओं के लिए जिन रसायनों का प्रयोग करता है, उससे क्लोरीन निकलकर धरती के ऊपरी मण्डल में इकट्ठी होती जाती है, जो ओजोन । की तह को नष्ट करने में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यदि ऐसा ही होता रहा तो सारे विश्व के लिए गम्भीर संकट उत्पन्न हो जाएगा। |

रासायनिक संघटन–ओजोन ऑक्सीजन का अस्थिर रूप है। इसमें ऑक्सीजन के तीन परमाणु परस्पर संयोजित होते हैं। वास्तव में ओजोन गैस मनुष्य के लिए जहरीली है। यदि यह शरीर में प्रवेश कर जाए तो दमा, कैंसर जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं लेकिन धरती के चारों ओर रहकर यह हमारे लिए

रक्षा-कवच का कार्य करती है। सूर्य की किरणों में उपस्थित पराबैंगनी किरणें जीव-जन्तुओं, पेड़-पौधों तथा जलीय-जीवन को गहरा प्रभावित करती हैं। इसके प्रभाव से हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। जो पराबैंगनी किरणें हमारे लिए इतनी हानिकारक हैं, वे ही ओजोन की सृष्टि करती हैं। पराबैंगनी किरणों के द्वारा बाह्य वायुमण्डल में विद्यमान ऑक्सीजन के अणु दो मुक्त (UPBoardSolutions.com) परमाणुओं में विघटित हो जाते हैं। और शीघ्र ही एक और ऑक्सीजन के परमाणु को साथ मिलाकर ओजोन का रूप ले लेते हैं। यही ओजोन सूर्य की पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य करने लगती है।

मुख्य कारण-रेफ्रीजिरेटरों, वायुयानों, कारों, रेलों, मोटरों, सैनिक शस्त्रों, प्रसाधन सामग्रियों आदि ने जहाँ हमारे जीवन को सुख प्रदान किया है, वहाँ ओजोन की परत को कम करने में भी हाथ बँटाया है। विज्ञान की यह नयी दुनिया ही ओजोन को कम करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है।

ओजोन को कम करने वाले अनेक कारण हैं, लेकिन सबसे खतरनाक कारण क्लोरो-फ्लोरो कार्बन नामक रासायनिक पदार्थ है, जिसका प्रयोग अनेक उपकरणों में होता है। एयरकण्डीशनर्स से इसे डिफ्यूज्ड अवस्था में वायुमण्डल में छोड़ा जाता है, जिससे ओजोन की परत गहरी प्रभावित होती है। सन् 1970 में इसका उत्पादन छः लाख टन था जबकि सन् 1981 में एक अरब टन। यदि इसी गति से इस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग होता रहा तो ओजोन की परत में शीघ्र बहुत-से छिद्र हो जाएँगे। विश्व के अधिकांश विकसित देश ही इस समस्या के कारण हैं। चीन और भारत में सारी दुनिया की लगभग एक-तिहाई जनसंख्या रहती है लेकिन ये दोनों देश केवल तीन प्रतिशत क्लोरो-फ्लोरो कार्बन का प्रयोग करते हैं जबकि अमेरिका, रूस, जापान तथा पश्चिमी देश इसका 97%।।

![]()

उपसंहार–सन् 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो डि जेनेरो में एक भूमण्डलीय शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसमें इस रासायनिक पदार्थ पर नियन्त्रण के लिए अनेक सुझाव दिये गये थे लेकिन अधिकांश विकसित देश इससे कन्नी काट रहे हैं; क्योंकि क्लोरो-फ्लोरो कार्बन का विकल्प बहुत महँगा है। फिर भी 115 देशों द्वारा मिलकर इस पर नियन्त्रण पाने हेतु, अनेक योजनाएँ बनायी गयी हैं। देखना यह है कि बनायी गयी योजनाओं को कितने प्रभावशाली ढंग से पूरा किया जाता है। भारत सरकार ने भी इस दिशा में कुछ महत्त्वपूर्ण कदम उठाये हैं। आशा है कि सारे विश्व के सामूहिक प्रयत्नों से धरती के रक्षा-कवच ‘ओजोन की रक्षा की जा सकेगी, जिससे धरती का भविष्य सुरक्षित रहेगा।

29. मूल्य-वृद्धि की समस्या [2010]

सम्बद्ध शीर्षक

- महँगाई की समस्या : कारण, परिणाम और निदान [2013]

- बढ़ती महँगाई : समस्या और समाधान [2014]

रूपरेखा

- भूमिका,

- मूल्य वृद्धि के कारण,

- मूल्य वृद्धि से हानि,

- दूर करने के उपाय,

- उपसंहार।

भूमिका—प्रत्येक स्थिति और अन्नस्था के दो पक्ष होते हैं-आन्तरिक और बाह्य। बाह्य स्थिति को तो मनुष्य कृत्रिमता अथवा बनावटीपन से सुधार भी सकता है; परन्तु आन्तरिक स्थिति के बिगड़ने पर मनुष्य का । सर्वनाश ही हो जाता है। बाहर के शत्रुओं की मानव उपेक्षा भी कर सकता है परन्तु आन्तरिक शत्रु को वश में करना बड़ा आवश्यक हो जाता है। यह नियम हमारे देश की स्थिति के साथ भी लागू होता है। हमारे देश की बाह्य स्थिति चाहे कितनी ही सुन्दर क्यों न हो, विदेशों में हमारा कितना ही सम्मान क्यों न हो, हमारी विदेशनीति कितनी ही सफल क्यों न हो, हमारी सीमा सुरक्षा कितनी ही दृढ़ क्यों न हो, परन्तु यदि देश की आन्तरिक स्थिति मजबूत (UPBoardSolutions.com) नहीं है, तो निश्चय ही एक-न-एक दिन देश पतन के गर्त में गिर जाएगा। देश की आन्तरिक स्थिति धन-धान्य और अन्न-वस्त्र पर निर्भर करती है। आज मानव-जीवन के दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं की महार्य्यता (बढ़ी हुई कीमतें) देश के सामने सबसे बड़ी समस्या है। समस्त देश का जीवन अस्त-व्यस्त हुआ जा रहा है। वस्तुओं के मूल्य उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहे हैं, अत: आज के मनुष्य के समक्ष जीवन-निर्वाह भी एक मुख्य समस्या बनी हुई है।

मूल्य-वृद्धि के कारण–दीर्घकालीन परतन्त्रता के बाद हमें अपना देश बहुत ही जर्जर हालत में मिला। हमें नये सिरे से सारी व्यवस्था करनी पड़ रही है। नयी-नयी योजनाएँ बनाकर अपने देश को सँभालने में समय लगता ही है। कुछ लोग इस स्थिति का लाभ उठाने का प्रयत्न करते हैं, जिसके कारण सबको हानि उठानी पड़ती है। सरकार इस विषय में सतत प्रयास कर रही है। इस देश में काले धन की भी कमी नहीं है। उस धन से लोग मनमानी मात्रा में वस्तु खरीद लेते हैं और फिर मनमाने भावों पर बेचते हैं। अत: निहित स्वार्थ वाले जमाखोरों, मुनाफाखोरों और चोर बाजारी करने वालों के एक विशेष वर्ग ने समाज को भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है। उन्होंने सामाजिक जीवन को तो दूभर बना ही दिया है, राष्ट्रीय और जातीय जीवन को भी दूषित कर दिया है। समूचे देश के इस नैतिक पतन ने ही आज मूल्यवृद्धि की भयानक समस्या खड़ी कर दी है। यह तो रहा मूल्यवृद्धि का मुख्य कारण, इसके साथ-साथ अन्य कई कारण और भी हैं। राष्ट्र की आय का साधन विभिन्न राष्ट्रीय उद्योग एवं व्यापार ही होते हैं। देश की उन्नति के लिए विगत सभी पंचवर्षीय योजनाओं में बहुत-सा धन लगा। कुछ हमने विदेशों से लिया और कुछ देश में से ही एकत्र किया। सरकारी कर्मचारियों के वेतन बढ़े, पड़ोसी शत्रुओं से देश के सीमान्त की रक्षा के लिए सुरक्षा पर अधिक व्यय करना पड़ा, इस सबके ऊपर देश के विभिन्न भागों में सूखा और बाढ़ों का प्राकृतिक प्रकोप तथा देश में खाद्यान्नों की कमी आदि बहुत-सी बातें ऐसी हैं, जिन पर हमने अपनी शक्ति से अधिक धन लगाया है और लगा रहे हैं। सरकार के पास यह धन करों के रूप में जनता से ही आता है। इन सबके परिणामस्वरूप मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है।

![]()

मूल्य-वृद्धि से हानि–आज जनता में असन्तोष बहुत बढ़ गया है। देश के एक कोने से दूसरे कोने तक मूल्य वृद्धि से लोग परेशान हैं। विरोधी दल इस स्थिति से लाभ उठा रहे हैं। कहीं वे मजदूरों को भड़काकर हड़ताल कराते हैं, तो कहीं मध्यम वर्ग को भड़काकर जुलूस और जलसे करते हैं। लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। इस देश की आम जनता जो खेती नहीं करती, शहरों में निवास करती है और शारीरिक-मानसिक श्रम करके सामान्य रूप से अपना (UPBoardSolutions.com) जीवनयापन करती है, उसकी स्थिति तो सर्वाधिक विषम है। छठे वेतन आयोग को लागू किये जाने के बाद बढ़ी भीषणतम महँगाई ने तो निम्न मध्यम वर्ग, जो देश की जनसंख्या में सबसे अधिक है, की तो आर्थिक रूप से कमर ही तोड़कर रख दी है।

दूर करने के उपाय–वर्तमान मूल्य वृद्धि की समस्या को रोकने का एकमात्र उपाय यही है कि जनता का नैतिक उत्थान किया जाए। उसको ऐसी शिक्षा दी जाए, जिसका हृदय पर प्रभाव हो। बिना हृदयपरिवर्तन के यह समस्या सुलझने की नहीं। अपना-अपना स्वार्थ-साधन ही आज प्रायः प्रत्येक भारतीय का प्रमुख जीवन-लक्ष्य बना हुआ है। उसे न राष्ट्रीय भावना का ध्यान है और न देशहित का। दूसरा उपाय है, शासक दल का कठोर नियन्त्रण। जो भी भ्रष्टाचार करे, मिलावट करे या ज्यादा भाव में सामान बेचे उसे कठोर दण्ड दिया जाए। जिस अधिकारी का आचरण भ्रष्ट पाया जाए, उसे नौकरी से हटा दिया जाए या फिर कठोर कारावास दे दिया जाए। मूल्य वृद्धि के सम्बन्ध में जनसंख्या की वृद्धि या जीवन-स्तर आदि कारण भी महत्त्वपूर्ण हैं।।

वर्तमान मूल्यवृद्धि पर हर स्थिति में नियन्त्रण लगाना चाहिए। इसके लिए सरकार भी चिन्तित है और बड़ी तत्परता से इसको रोकने के उपाय सोचे जा रहे हैं, परन्तु उन्हें कार्य रूप में परिणत करने का प्रयत्न ईमानदारी से नहीं किया जा रहा है। वास्तविकता यह है कि यदि सरकार देश की स्थिति में सुधार और , स्थायित्व लाना चाहती है, तो उसे अपनी नीतियों में कठोरता और स्थिरता लानी होगी, तभी वर्तमान मूल्य-वृद्धि पर विजय पाना सम्भव है अन्यथा नहीं।

![]()

उपसंहार-इस दिशा में सरकारी प्रयत्नों को और गति देने की (UPBoardSolutions.com) आवश्यकता है, जिससे शीघ्र ही जनता को राहत मिल सके। यदि देश में अन्न-उत्पादन इसी गति से होता रहा, जन-कल्याण के लिए शासन का अंकुश कठोर न रहा और जनता में जागरूकता न रही तो मूल्यवृद्धि को रोका नहीं जा सकता।

We hope the UP Board Solutions for Class 10 Hindi समस्या-आधारित निबन्ध help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 10 Hindi समस्या-आधारित निबन्ध, drop a comment below and we will get back to you at the earliest.