UP Board Solutions for Class 12 Geography Chapter 22 Industries (उद्योग धन्धे) are part of UP Board Solutions for Class 12 Geography. Here we have given UP Board Solutions for Class 12 Geography Chapter 22 Industries (उद्योग धन्धे).

| Board | UP Board |

| Textbook | NCERT |

| Class | Class 12 |

| Subject | Geography |

| Chapter | Chapter 22 |

| Chapter Name | Industries (उद्योग धन्धे) |

| Number of Questions Solved | 49 |

| Category | UP Board Solutions |

UP Board Solutions for Class 12 Geography Chapter 22 Industries (उद्योग धन्धे)

विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1

भारत के औद्योगिक विकास पर एक निबन्ध लिखिए। [2010]

उत्तर

पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास

Industrial Development in Five Year Plans

स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत सरकार ने देश के औद्योगीकरण के लिए ठोस कदम उठाये। 6 अप्रैल, 1948 ई० को औद्योगिक नीति प्रस्तावित की गयी जिसको उद्देश्य “देशवासियों को शिक्षा एवं सार्वजनिक सुविधाएँ विकसित करके देश के प्राकृतिक संसाधनों का विकास एवं देशवासियों का जीवन-स्तर ऊँचा उठाना था।

पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान उद्योगों का विकास निम्नलिखित प्रकार से हुआ –

प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में उद्योग – प्रथम योजना कृषि-प्रधान थी। द्वितीय योजना में देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था विकसित करने के लिए उद्योगों पर विशेष बल दिया गया। लोहा-इस्पात, भारी रसायन, उर्वरक, इंजीनियरिंग तथा मशीन निर्माण उद्योगों की स्थापना पर विशेष ध्यान दिया गया। परिणामतः वर्ष 1960-61 में औद्योगिक सूचकांक (वर्ष 1950-51 में = 100) बढ़कर 194 हो गया। अनेक औद्योगिक नगर स्थापित हुए।

तृतीय एवं वार्षिक योजनाओं में उद्योग – तृतीय योजना में कृषि तथा उद्योग के मध्य सन्तुलन लाने का प्रयास किया गया; अतः उद्योगों के क्षेत्र में धीमी प्रगति हुई जो वार्षिक योजनाओं के दौरान स्थिरप्रायः हो गयी। धीमी औद्योगिक प्रगति के अनेक कारण थे-भारत-पाकिस्तान युद्ध, वर्ष 1965-67′ के अकाल, विदेशी सहायता बन्द होना आदि। केवल ऐलुमिनियम, मोटर-वाहन, विद्युत ट्रांसफार्मर, सूती वस्त्र, मशीन उपकरण, चीनी, जूट तथा पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन लक्ष्य ही पूरे किये जा सके। इस्पात, उर्वरक तथा औद्योगिक रसायनों के उत्पादन में बहुत गिरावट आयी।

चौथी योजना में उद्योग – इस अवधि में औद्योगिक उत्पादन तथा पूँजी निवेश दोनों ही कम रहे। लौह धातु, पेट्रोलियम तथा पेट्रो-रसायन उद्योगों में तो पूँजी निवेश सन्तोषजनक रहा, किन्तु इस्पात, अलौह धातुओं, उर्वरक, चीनी तथा कोयले में कमी रही। औद्योगिक इकाइयों में क्षमता के अनुरूप उत्पादन नहीं हो सका, किन्तु मिश्र धातुओं, ऐलुमिनियम, टायर, पेट्रोल शोधन, इलेक्ट्रॉनिक्स; मशीनी उपकरण, ट्रैक्टर, विद्युत उपकरण सम्बन्धी उद्योगों की प्रगति सन्तोषजनक रही।

पाँचवीं योजना में उद्योग – पाँचवीं योजना में आधारभूत उपभोक्ता तथा निर्यात सम्बन्धी उद्योगों को विशेष महत्त्व दिया गया। खाद्यान्नों, उर्वरकों तथा पेट्रोलियम के मूल्यों में तीव्र वृद्धि के कारण उद्योगों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा। औद्योगिक योजनाओं में तदनुसार संशोधन करना पड़ा। सार्वजनिक क्षेत्र में । 39,303 करोड़ में से हैं 10,201 करोड़ (लगभग 26%) खनिज व उद्योगों के लिए प्रावधान किया गया।

छठी योजना में उद्योग – इस योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के कुल १ 97,500 करोड़ में से है 20,407 करोड़ (लगभग 21%) का प्रावधान बड़े उद्योगों कोयला, पेट्रोलियम तथा खनिजों के लिए किया गया। छठी योजना में उत्पादक इकाइयों का पूर्ण क्षमता उपभोग, उपभोक्ता, पूँजीगत व अन्य पदार्थों के उत्पादन की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। ऐलुमिनियम, जिंक, सीसा, थर्मोप्लास्टिक, पेट्रो-रसायन, विद्युत उपकरण, मोटर वाहन, उपभोक्ता पदार्थों के उत्पादन लक्ष्य प्राप्त हुए किन्तु कोयला, इस्पात, अलौह धातुओं, सीमेण्ट, टेक्सटाइल, जूट, व्यापारिक वाहन, रेल वैगन, चीनी आदि का उत्पादन लक्ष्य से कम रहा। छठी योजना की निम्नलिखित प्राविधिक उपलब्धियाँ उल्लेखनीय हैं-500 मेगावाट शक्ति उत्पादन की इकाई का आरम्भ, 500 मेगावाट टब-जेनरेटर तथा बॉयलर का उत्पादन, 800 cc वाली (कम पेट्रोल खपत वाली) मारुति कार, 1,350 टने प्रतिदिन क्षमता का उर्वरक प्लाण्ट आदि। इस्पात, इलेक्ट्रॉनिक आदि के क्षेत्र में भी विशेष उपलब्धियाँ प्राप्त की गयीं।

सातवीं योजना में उद्योग – इस अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र के कुल १ 1,80,000 करोड़ में से 30% ऊर्जा पर, 11% बड़े व मध्यम उद्योगों पर तथा 1.5% छोटे व घरेलू उद्योगों पर व्यय करने का प्रावधान किया गया। इस योजना में समेकित विकास द्वारा उपभोक्ता उद्योगों, प्राविधिक सुधार, इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के विकास द्वारा निर्यात में वृद्धि तथा रोजगार के पर्याप्त अवसर विकसित करने के उद्देश्य निर्धारित किये गये। सातवीं योजना में औद्योगिक क्षेत्र में 8.7% वार्षिक वृद्धि की दर निश्चित की गयी।

आठवीं योजना में उद्योग – इस अवधि में सभी क्षेत्र के उद्योगों में सुधार हुआ। विनिर्माण के 17 क्षेत्रों में उच्च वृद्धि दर्ज की गयी। 5.7% की वार्षिक वृद्धि दर निर्धारित की गयी।

नौवीं योजना में उद्योग – इस योजना में उद्योगों तथा खनिजों के लिए है 69,972 करोड़ का प्रावधान किया गया जो कुल आयोजना व्यय का 8% से अधिक था। उद्योगों में उदारीकरण तथा वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया तथा विदेशी पूँजी विनिवेश को उदार बनाया गया। कम्प्यूटर, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक, संचार, परिवहन उपस्कर आदि उद्योगों को अधिक प्रोत्साहन दिया गया। मोटर वाहन उद्योग में विशेष रूप से बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को भारत में उद्योग स्थापित करने का अवसर दिया गया।

दसवीं योजना में उद्योग – इस योजना में ग्रामीण तथा लघु उद्योगों में नीतिगत सुधार तथा लघु उद्योग को चरणबद्ध रूप में आरक्षण देना, बिजली-कोयला तथा संचार विधेयकों को लागू कराना, सूचना प्रौद्योगिकी का विकास आदि प्राथमिकताएँ निर्धारित की गयी हैं।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में उद्योग – इस योजना में निर्माण के सिलसिले में योजना आयोग ने संवृद्धि में सभी राज्यों तथा समाज के सभी वर्गों को उचित भागीदारी देने की बात कही है तथा Inclusive growth की अवधारणा सामने रखी है। इसी सन्दर्भ में सबकी पहुँच बुनियादी सेवाओं तक बनाने पर जोर दिया गया है। सबको शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल आदि प्राप्त होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य चुनौतियाँ भी निर्धारित की गयी हैं; जो निम्नलिखित हैं –

- कृषि क्षेत्र के विकास में गत्यात्मकता लाना

- विनिर्माण के क्षेत्र को प्रतिस्पर्धात्मक बनाना

- मानव संसाधनों को विकसित करना

- पर्यावरण की सुरक्षा आदि।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना में उद्योग – भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के निर्माण की दिशा का मार्ग अक्टूबर, 2011 में उस समय प्रशस्त हो गया जब इस योजना के दृष्टि पत्र (दृष्टिकोण पत्र/दिशा पत्र/Approach Paper ) को राष्ट्रीय विकास परिषद् (NDC) ने स्वीकृति प्रदान कर दी। 1 अप्रैल, 2012 से प्रारम्भ हो चुकी इस पंचवर्षीय योजना के दृष्टि पत्र को योजना आयोग की 20 अगस्त, 2011 की बैठक में स्वीकार कर लिया गया था तथा केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् ने इसका अनुमोदन 15 सितम्बर, 2011 की अपनी बैठक में किया था। तत्कालीन प्रधानमन्त्री डॉ० मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय विकास परिषद् की नई दिल्ली में 22 अक्टूबर, 2011 को सम्पन्न हुई इस 56वीं बैठक में दिशा पत्र को कुछेक शर्तों के साथ स्वीकार किया गया। राज्यों द्वारा सुझाए गए कुछ संशोधनों का समायोजन योजना दस्तावेज तैयार करते समय योजना आयोग द्वारा किया जायेगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना में वार्षिक विकास दर का लक्ष्य 9 प्रतिशत है।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्यों के सहयोग की अपेक्षा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह ने की है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि, उद्योग व सेवाओं के क्षेत्र में क्रमश: 4.0 प्रतिशत, 9.6 प्रतिशत व 10.0 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि प्राप्त करने के लक्ष्य तय किये गये हैं। इनके लिए निवेश दर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की 38.7 प्रतिशत प्राप्त करनी होगी। बचत की दर जीडीपी के 36.2 प्रतिशत प्राप्त करने का लक्ष्य दृष्टि पत्र में निर्धारित किया गया है। समाप्त हुई 11वीं पंचवर्षीय योजना में निवेश की दर 36.4 प्रतिशत तथा बचत की दर 34.0 प्रतिशत रहने का अनुमान था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में वार्षिक विकास दर 8.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में थोक मूल्य सूचकांक (Wholesale Price Index) में औसत वार्षिक वृद्धि लगभग 6.0 प्रतिशत अनुमानित था, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना में 4.5-5.0 प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य है। योजनावधि में केन्द्र सरकार का औसत वार्षिक राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3.25 प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य इस योजना के दृष्टि पत्र में निर्धारित किया गया है।

प्रश्न 2

उद्योग के मुख्य केन्द्रों का उल्लेख करते हुए भारत में लोहा तथा इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण के कारकों की विवेचना कीजिए।

या

भारत के लौह-इस्पात उद्योग का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत कीजिए –

(क) स्थानीयकरण के कारक, (ख) वितरण। [2013]

या

भारत में लोहा-इस्पात उद्योग का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत कीजिए –

(क) उद्योग का महत्त्व, (ख) स्थानीयकरण के कारण, (ग) उद्योग के प्रमुख क्षेत्र। [2008, 14, 15]

या

भारत में लौह तथा इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण के कारकों की विवेचना कीजिए तथा दो प्रमुख उत्पादन केन्द्रों का वर्णन कीजिए। [2008]

या

भारत में लौह-अयस्क के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। [2014, 15, 16]

उत्तर

भारत में लोहा-इस्पात उद्योग का विकास

Development of Iron-steel Industry in India

लोहा-इस्पात उद्योग वर्तमान युग में एक आधारभूत उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य सभी उद्योगों एवं वस्तुओं के निर्माण में आवश्यक होते हैं। इसी उद्योग से देश के औद्योगिक विकास की नींव पड़ती है।

भारत में लोहा गलाने, ढालने तथा इस्पात तैयार करने का कार्य अति प्राचीन काल से किया जा रहा है, परन्तु पश्चिमी देशों में आधुनिक ढंग के उद्योग स्थापित हो जाने से भारतीय लोहे के कुटीर उद्योग को बड़ा धक्का लगा तथा भारत निर्यातक से आयातक देश बन गया। सर्वप्रथम 1874 ई० में पश्चिम बंगाल में झरिया कोयला क्षेत्र में कुल्टी नामक स्थान पर बाराकर लौह कम्पनी की स्थापना की गयी। 1889 ई० में इस कारखाने पर बंगाल लोहा-इस्पात कम्पनी का अधिकार हो गया था। इसके बाद 1907 ई० में झारखण्ड के सांकची नामक स्थान पर प्रसिद्ध व्यवसायी श्री जमशेद जी टाटा द्वारा टाटा आयरन एवं इस्पात कम्पनी (TISCO) की स्थापना की गयी।

इसके पश्चात् 1918 ई० में एक और कारखाना पश्चिम बंगाल में भारतीय लोहा-इस्पात कम्पनी के नाम से आसनसोल के निकट हीरापुर में स्थापित किया गया। 1937 ई० में बर्नपुर में स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना की गयी। वर्तमान में कुल्टी, हीरापुर एवं बर्नपुर के कारखाने भारतीय लोहा और इस्पात कम्पनी (IISCO) के अधिकार में हैं। 1932 ई० में दक्षिणी भारत के मैसूर नगर में मैसूर लोहा और इस्पात कारखाने की स्थापना की गयी। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद भारत में लोहा-इस्पात उद्योग का विकास तीव्र गति से किया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में तीन नये कारखाने स्थापित करने के लिए ‘हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी’ की स्थापना की गयी।

इस कम्पनी के तत्त्वावधान में 10-10 लाख टन की क्षमता के तीन कारखाने भिलाई, राउरकेला एवं दुर्गापुर में स्थापित किये गये तथा TISCO एवं IISCO की उत्पादन क्षमता क्रमशः 20 लाख टन और 10 लाख टन इस्पात बनाने की निर्धारित की गयी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में एक नया कारखाना बोकारो में खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना में सलेम, विजयनगर एवं विशाखापट्टनम् में तीन नये कारखाने स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया। 1978 ई० में सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात इकाइयों के लिए ‘स्टील ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया’ की स्थापना की गयी जिसके अधिकार में TISCO को छोड़कर अन्य पाँचों इकाइयाँ हैं।

भारत में लोहा-इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण के लिए उत्तरदायी भौगोलिक कारक

Geographical Factors of Localisation of Iron-steel Industry in India

लोह्म-इस्पात उद्योग मूलत: कच्चे माल पर आधारित उद्योग है। बाजार की निकटता का इस पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके स्थानीयकरण में अग्रलिखित कारक सहायक हैं –

(1) लौह-अयस्क एवं कोयले की एक-दूसरे के निकट प्राप्ति – इस उद्योग में लोहा एवं कोयला कच्चे माल के रूप में सबसे अधिक प्रयुक्त किये जाते हैं, जो दोनों ही भारी पदार्थ हैं। भारत के झारखण्ड राज्य में कोयला तथा निकटवर्ती राज्य में ओडिशा में लौह-अयस्क निकाली जाती है। इस प्रकार दोनों खनिज पदार्थों के लगभग एक ही स्थान पर उपलब्ध होने के कारण यहाँ लोहा-इस्पात उद्योग की स्थापना में बहुत सुविधा रही है।

(2) अन्य खनिज पदार्थों की सुलभता – लोहा-इस्पात उद्योग में लौह-अयस्क तथा कोयले के अतिरिक्त मैंगनीज, डोलोमाइट तथा चूना-पत्थर आदि अधात्विक खनिज प्रयुक्त किये जाते हैं। भारत में ये पदार्थ भी बिहार एवं ओडिशा राज्यों में ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।

(3) सस्ती एवं सुलभ जल-विद्युत शक्ति – लोहा-इस्पात कारखानों में भारी-भारी मशीनों के संचालन के लिए तथा भट्टियों में लौह-अयस्क को पिघलाने के लिए शक्ति संसाधन के रूप में सस्ती जल-विद्युत शक्ति सुलभ होनी चाहिए। भारत ने जल-विद्युत के उत्पादन में पर्याप्त प्रगति की है। अतः लोहा-इस्पात उद्योग को सस्ती जल-विद्युत शक्ति सुगमता से मिल जाती है।

(4) स्वच्छ जल की आपूर्ति – लोहा-इस्पात उद्योग के लिए काफी मात्रा में स्वच्छ जल की भी आवश्यकता होती है। कारखानों के समीप ही सदावाहिनी नदियाँ इस उद्योग को स्वच्छ जल प्रदान करती हैं।

(5) विस्तृत बाजार – भारत एक विकासशील देश है। यहाँ नये-नये कारखाने, बाँध एवं भवननिर्माण के अनेक कार्य निरन्तर क्रियान्वित किये जा रहे हैं, जिनमें लौह-इस्पात की भारी माँग रहती है। भारत लोहा-इस्पात के सामान का निर्यात भी करता है। पर्याप्त माँग होने के कारण यहाँ लोहा-इस्पात उद्योग का विकास तीव्र गति से हुआ है।

(6) सस्ते एवं कुशल श्रमिक – लोहा-इस्पात उद्योग में कार्य करने के लिए पर्याप्त संख्या में सस्ते एवं कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। सघन जनसंख्या के समीपवर्ती भागों में लोहा-इस्पात केन्द्र स्थापित किये जाने के कारण इस उद्योग को पर्याप्त संख्या में सस्ते एवं कुशल श्रमिक आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। भारत में श्रमिकों को कुशल तथा प्रशिक्षित करने के लिए भी अनेक संस्थान खोले गये हैं।”

(7) परिवहन के सस्ते एवं सुलभ साधन – लोहा-इस्पात एक भारी पदार्थ है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने, मशीनों को लाने, कच्चा माल एकत्र करने तथा तैयार माल को बाहर भेजने में सस्ते परिवहन साधनों की आवश्यकता पड़ती है। भारत में ये साधन सुलभ एवं सस्ते हैं; अत: लौह-इस्पात उद्योग की स्थापना में इनसे बड़ी सहायता मिली है।

(8) पर्याप्त पूँजी – लोहा-इस्पात उद्योग में बड़े-बड़े संयन्त्र लगाने आवश्यक होते हैं। इनके स्थापन के लिए अरबों रुपयों की आवश्यकता होती है। भारत के साहसी उद्योगपतियों ने इस उद्योग के लिए पर्याप्त पूँजी जुटाकर इस उद्योग की स्थापना में बहुत सहयोग दिया है। भारत सरकार भी इस उद्योग को पर्याप्त अनुदान एवं आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

(9) सरकारी संरक्षण एवं सहायता – भारत में लोहा-इस्पात के अधिकांश कारखाने सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किये गये हैं जिन्हें सरकार ने संरक्षण एवं संहायता प्रदान की है, जिससे लोहा-इस्पात उद्योग की स्थापना में बहुत प्रोत्साहन मिला है।

भारत में लोहा-इस्पात का उत्पादन तथा वितरण

Production and Distribution of Iron-steel in India

भारत में लोहा-इस्पात उद्योग का महत्त्वपूर्ण स्थान है। भारत में जमशेदपुर के इस्पात कारखाने को छोड़कर शेष सभी इस्पात केन्द्र सार्वजनिक क्षेत्र में हैं। देश में इस्पात पिण्डों की स्थापित क्षमता 200 लाख टनं वार्षिक है, जबकि इनका वास्तविक उत्पादन 180 लाख टन है। भारत में लोहा और इंस्पात । तैयार करने वाली इकाइयों का विवरण अग्रलिखित है –

(1) टाटा आयरन एण्ड स्टील, कम्पनी (TISCO) – भारत में यह एक बड़ा तथा महत्त्वपूर्ण लोहा-इस्पात का कारखाना है जो कि अकेला ही निजी क्षेत्र में है। यह एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है। यह कारखाना झारखण्ड राज्य के सिंहभूम जिले में कोलकाता-नागपुर रेलमार्ग पर कोलकाता से 240 किमी उत्तर-पश्चिम में झारखण्ड राज्य के सांकची (जमशेदपुर) नामक स्थान पर 1907 ई० में प्रसिद्ध उद्योगपति जमशेद जी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था। इसके उत्तर में स्वर्ण रेखा और पश्चिम में खोरकाई नदियाँ प्रवाहित होती हैं।

इस कारखाने में लोहे की सलाखें, गर्डर, रेल के डिब्बे, पहिये एवं पटरियाँ, चादरें, स्लीपर तथा फिश प्लेटें बनाई जाती हैं। इसके निकटवर्ती भागों में टिन प्लेट, कास्ट लोहे की पटरियाँ, इंजीनियरिंग

और मशीन कम्पनी, फाउण्ड्री, कृषि के उपकरण, रेलवे इन्जन तथा विद्युत तार के उद्योग-धन्धे स्थापित किये गये हैं। इस कारखाने की उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष 40 लाख टन इस्पात की है।

स्थानीयकरण के कारक – इस इस्पात केन्द्र को अनेक भौगोलिक सुविधाएँ प्राप्त हैं, जो निम्नलिखित हैं –

- इस कारखाने के लिए लोहा पार्श्ववर्ती गुरुमहिसानी की पहाड़ियों से प्राप्त होता है जो यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर हैं।

- कोयला झरिया की खानों से मिलता है, जो केवल 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं।

- चूना 320 किलोमीटर की दूरी से आता है, विशेषकर विरमित्रापुर, हाथीबारी, बिसरा, कटनी और बाराद्वार से।

- पागपोश की डोलोमाइट की खानें यहाँ से 480 किलोमीटर दूर हैं तथा उत्तम श्रेणी का मैंगनीज और अन्य रासायनिक पदार्थ निकट ही प्राप्त हो जाते हैं। क्वार्ट्जाइट एवं क्रोमाइट वाली शैलें भी यहाँ मिलती हैं।

- लोहा इस्पात के लिए मीठे और स्वच्छ जल की आवश्यकता पूर्ति के लिए नदियों के जल को बड़े हौजों में एकत्रित कर लिया जाता है। स्वर्णरेखा नदी की बालू मिट्टी लोहा ढालने के लिए उपयुक्त है।

- जमशेदपुर का कारखाना दक्षिणी-पूर्वी रेलमार्ग द्वारा कोलकाता तथा मुम्बई से जुड़ा है, जहाँ निर्मित माल सुविधापूर्वक भेजा जा सकता है।

- कोलकाता के निकट अनेक इन्जीनियरिंग उद्योग स्थित हैं जहाँ विभिन्न प्रकार के लोहे की खपत होती है। यहाँ श्रमिक न केवल संथाली लोग हैं वरन् बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोग भी हैं।

(2) भारतीय लोहा एवं इस्पात कम्पनी (IISCO) – इस कम्पनी के तीन कारखाने हैं—पहला बर्नपुर में, दूसरा कुल्टी में तथा तीसरा हीरापुर में स्थापित किया गया है। यह कम्पनी भारत में सबसे अधिक लोहा ढलाई का कार्य करती है। 1952 ई० से इन तीनों कारखानों को भारतीय लोहा एवं इस्पात कम्पनी के अधीन कर दिया गया है। 1976 ई० से यह कम्पनी भारत सरकार के अधिकार में है। हीरापुर में केवल लोहे की ढलाई का कार्य किया जाता है। इसकी उत्पादन क्षमता 13 लाख टन ढलवाँ लोहा वार्षिक की है। यहाँ से ढलवाँ लोहा कुल्टी की इकाई को इस्पात निर्माण के लिए भेज दिया जाता है। जिसकी उत्पादन क्षमता 10 लाख टन वार्षिक इस्पात की है। बर्नपुर में इस्पात की ढलाई की जाती है। यहाँ नल एवं रेलवे स्लीपर तैयार किये जाते हैं। भविष्य में इस कारखाने की उत्पादन क्षमता 23 लाख टन किये जाने का प्रस्ताव है।

(3) विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड (VISL) – इस कारखाने की स्थापना 1923 ई० में कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में भद्रावती नामक स्थान पर भद्रा नदी के किनारे की गयी थी। 1961 ई० से यह कारखाना कर्नाटक राज्य तथा भारत सरकार के संयुक्त स्वामित्व में है। प्रारम्भ में इस कारखाने का उद्देश्य केमानगुण्डी एवं बाबाबूदन की खानों से लौह-अयस्क प्राप्त करना था जो कि इसके अधिकार क्षेत्र में है। इन खानों से प्रति वर्ष 250 लाख टन लौह-अयस्क प्राप्त की जाती है। इस कारखाने की वार्षिक उत्पादन क्षमता एक लाख टन ढलवाँ लोहा तथा 2 लाख टन इस्पात पिण्ड तैयार करने की है। भविष्य में इसकी उत्पादन क्षमता 3 लाख टन इस्पात तैयार किये जाने का प्रस्ताव है।

(4) राउरकेला इस्पात संयन्त्र (Rourkela Steel Plant) – हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का यह कारखाना कोलकाता-मुम्बई रेलमार्ग पर कोलकाता से 431 किमी दूर स्थित है। जर्मनी की सहायता से प्रथम धमन भट्टी 1959 ई० से प्रारम्भ की गयी थी। यहाँ पर अधिकतर चपटे आकार की वस्तुएँ, अलग-अलग मोटाई की प्लेट, चादरें, पत्तियाँ, टिन की चादरें आदि बनाई जाती हैं। इस कारखाने की उत्पादन क्षमता बढ़ाकर 35 लाख टन कर दी गयी है।

(5) भिलाई इस्पात संयन्त्र (Bhilai Steel Plant) – हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का यह कारखाना मध्य प्रदेश में भिलाई नामक स्थान पर रायपुर से 21 किमी दूर पश्चिम में दुर्ग-रायपुर रेलमार्ग पर सन् 1955 में स्थापित किया गया था। इस कारखाने की स्थापना रूस के सहयोग से की गयी है। यहाँ पर इस्पात का उत्पादन सन् 1959 से प्रारम्भ किया गया है। इस कारखाने में रेलों में प्रयुक्त अनेक प्रकार का सामान-छड़े, स्लीपर, शहतीर, लोहे की कतरनें आदि तैयार की जाती हैं। वर्तमान समय में इस कारखाने की उत्पादन क्षमता 25 लाख टन से बढ़ाकर 50 लाख टन कर दी गयी है।

(6) दुर्गापुर इस्पात संयन्त्र लिमिटेड (Durgapur Steel Plant Ltd.) – हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का यह कारखाना पश्चिम बंगाल राज्य में दामोदर नदी-घाटी में कोलकाता-आसनसोल रेलमार्ग पर कोलकाता के उत्तर-पश्चिम में 160 किमी दूर दुर्गापुर में ब्रिटिश सरकार के सहयोग से सन् 1956 में स्थापित किया गया था। यहाँ इस्पात का उत्पादन सन् 1962 से प्रारम्भ किया गया था।

अधिकांशतः इस कारखाने में पहिये, धुरे, पटरियाँ, छड़े, इस्पात की कतरनें, बिलेट आदि का निर्माण किया जाता है। इस कारखाने की वार्षिक उत्पादन क्षमता 16 लाख टन इस्पात तथा 3.6 लाख टनं ढलवाँ लोहे की है।

(7) बोकारो इस्पात संयन्त्र (Bokaro Steel Plant) – चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में लोहा-इस्पात का एक नया कारखाना 1964 ई० में रूस के सहयोग से झारखण्ड के बोकारो नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। इसकी प्रारम्भिक क्षमता 40 लाख टन इस्पात उत्पादन की थी जिसे भविष्य में 60 लाख टन तक बढ़ाया जा सकेगा। इसमें 1972 ई० से उत्पादन प्रारम्भ हो गया है।

निर्यात व्यापार – भारत ने लोहा-इस्पात के निर्यात में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। इस्पात का भारी सामान अब रूस को भी निर्यात किया जाने लगा है। भारतीय इस्पात के अन्य प्रमुख ग्राहक न्यूजीलैण्ड, मलेशिया, बांग्लादेश, कुवैत, ईरान, श्रीलंका, म्यांमार, तंजानिया, संयुक्त अरब अमीरात, कीनिया आदि देश हैं। भारत लगभग 15 लाख टन इस्पात के विशेषीकृत उत्पादों को विदेशों से आयात भी करता है, परन्तु देश से इस्पात निर्यात की भावी सम्भावनाएँ वृद्धि की ओर व्यक्त की जा सकती हैं।

प्रश्न 3

भारत में सीमेण्ट उद्योग की अवस्थिति एवं विकास के कारकों की विवेचना कीजिए।

या

भारत में सीमेण्ट उद्योग के स्थानीयकरण के कारकों की विवेचना कीजिए तथा इसके उत्पादन के प्रमुख केन्द्रों का उल्लेख कीजिए। [2011]

या

भारत में सीमेण्ट उद्योग का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत कीजिए –

(क) स्थानीयकरण के कारक, (ख) प्रमुख केन्द्र, (ग) व्यापार। [2013, 16]

या

भारत में सीमेण्ट उद्योग का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों में कीजिए –

(क) स्थानीयकरण के कारक, (ख) उत्पादन, (ग) उद्योग के प्रमुख केन्द्र। [2013, 16]

उत्तर

सीमेण्ट उद्योग का विकास

Development of Cement Industry

भारत में संगठित रूप से सीमेण्ट तैयार करने का श्रेय चेन्नई को जाता है, जहाँ सन् 1904 में समुद्री सीपियों से सीमेण्ट बनाने का प्रयास किया गया था, परन्तु इसमें पूर्ण सफलता नहीं मिल सकी। इस उद्योग का वास्तविक विकास वर्ष 1912-13 में हुआ, जबकि मध्य प्रदेश में कटनी, राजस्थान में लखेरी-बूंदी तथा गुजरात में पोरबन्दर में तीन कारखाने स्थापित किये गये। इनमें सन् 1914 से उत्पादन प्रारम्भ हुआ। देश में इस उद्योग की प्रगति का श्रेय एसोसिएटिड सीमेण्ट कम्पनी (ए०सी०सी०), कंक्रीट एसोसिएशन ऑफ इण्डिया एवं सीमेण्ट मार्केटिंग कम्पनी को दिया जा सकता है।

सीमेण्ट वर्तमान युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए सीमेण्ट उद्योग का विकास अति आवश्यक है। यह अनेक उद्योगों के विकास की कुंजी है। भारत संसार का सातवाँ बड़ा सीमेण्ट उत्पादक देश है। इस उद्योग में लगभग 90,000 व्यक्ति कार्यरत हैं। सन् 2012 में सीमेण्ट उत्पादन 210 मिलियन टन हुआ।

सीमेण्ट उद्योग के स्थानीयकरण के भौगोलिक कारक

Geographical Factors of Localisation of Cement Industry

(1) कच्चा माल – सीमेण्ट उद्योग में अधिकांशतः भारी वस्तुओं-चूने का पत्थर, जिप्सम तथा कोयले का उपयोग अधिक किया जाता है। अतः इन्हें ढोने में अधिक व्यय करना पड़ता है। इसी कारण सीमेण्ट उद्योग कच्चे पदार्थों की प्राप्ति के निकटवर्ती स्थानों पर स्थापित किया जाता है। भारत में कोई भी सीमेण्ट कारखाना चूना-पत्थर की खानों से 50 किमी से अधिक दूरी पर स्थित नहीं है। अब सीमेण्ट बनाने के लिए धमन भट्टी का कचरा भी प्रयुक्त किया जाने लगा है।

(2) ऊर्जा – इस उद्योग के लिए ऊर्जा की बहुत आवश्यकता होती है। तमिलनाडु के सीमेण्ट कारखानों को छोड़कर देश के अन्य सभी कारखानों द्वारा यही कोयला काम में लाया जाता है। अब जलविद्युत शक्ति का भी प्रयोग किया जाने लगा है।

(3) पर्याप्त जल।

(4) सस्ता तथा कुशल श्रम – मध्य प्रदेश एवं झारखण्ड राज्य सीमेण्ट उद्योग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्र हैं, क्योंकि यहाँ पर कोयला एवं चूने का पत्थर लगभग स्थानीय रूप से उपलब्ध हो जाते हैं। इन क्षेत्रों से पश्चिम बंगाल एवं बिहार के औद्योगिक क्षेत्र भी दूर नहीं पड़ते। कोसी, दामोदर एवं महानदी नदियों की घाटियों में विकसित बहुमुखी परियोजनाओं से सस्ती जल-विद्युत शक्ति प्राप्त हो जाती है।

(5) सस्ते एवं कुशल श्रमिक।

(6) परिवहन के साधन।

(7) पूँजी की उपलब्धता।

(8) सरकारी नीति।

गुजरात, राजस्थान तथा कर्नाटक में कच्चा माल उपलब्ध है।

उपर्युक्त भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए सीमेण्ट उद्योग का स्थापन मुख्यत: राजस्थान के पूर्व से लेकर उत्तरी मध्य प्रदेश होता हुआ झारखण्ड तक विस्तृत एक पेटी के रूप में फैला है।

सीमेण्ट का उत्पादन एवं वितरण

Production and Distribution of Cement

सीमेण्ट उद्योग का वितरण विकेन्द्रित है। अधिकांश कारखाने देश के पश्चिमी तथा दक्षिणी भागों में विकसित हुए हैं, जबकि सीमेण्ट की अधिकांश माँग उत्तरी एवं पूर्वी क्षेत्रों में अधिक है। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक एवं आन्ध्र प्रदेश राज्य देश का 74% सीमेण्ट उत्पन्न करते हैं, जबकि कुल उत्पादित क्षमता का 86% भाग इन्हीं राज्यों में केन्द्रित है। निम्नलिखित राज्यों का सीमेण्ट उत्पादन में महत्त्वपूर्ण स्थान है –

(1) मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ – मध्य प्रदेश राज्य देश का 15% सीमेण्ट उत्पन्न करता है। यहाँ सीमेण्ट के 8 विशाल कारखाने हैं। कटनी, कैमूर, सतना, जबलपुर, दुर्ग, बनमोर एवं दमोह में प्रमुख कारखाने हैं। इस राज्य में सीमेण्ट के 5 नये कारखाने प्रस्तावित हैं। यहाँ कोयला झारखण्ड से तथा शेष कच्चा माल स्थानीय रूप से उपलब्ध है।’. ”

(2) तमिलनाडु – इंसे राज्य को सीमेण्ट के उत्पादन में दूसरा स्थान है। यहाँ पर सीमेण्ट के 7 कारखाने हैं जो बड़े आकार के हैं तथा देश का 12% सीमेण्ट उत्पन्न करते हैं। चूना-पत्थर की पूर्ति स्थानीय क्षेत्रों के साथ-साथ कर्नाटक एवं आन्ध्र प्रदेश सज्यों से भी की जाती है। तुलुकापट्टी, तिलाईयुथू, : तिरुनलवेली, डालमियापुरम, राजमलायम, संकरी दुर्ग एवं मधुकराई प्रमुख सीमेण्ट उत्पादक केन्द्र हैं।

(3) आन्ध्र प्रदेश – आन्ध्र प्रदेश में सीमेण्ट के 18 कारखाने हैं, जो गुण्टूर, कर्नूल, नालगोण्डा, मछलीपट्टनम्, हैदराबाद एवं विजयवाड़ा में केन्द्रित हैं। इस राज्य की सीमेण्ट उत्पादन क्षमता 45 लाख टन तक पहुँच गयी है।

(4) राजस्थान – सीमेण्ट के उत्पादन में राजस्थान राज्य का चौथा स्थान है। यहाँ अरावली पहाड़ियों में चूने-पत्थर के पर्याप्त भण्डार हैं। यहाँ सीमेण्ट उत्पादन के 10 कारखाने हैं, जो लखेरी (बूंदी), सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़, चुरू, नीम्बाहेड़ा एवं उदयपुर में हैं।

(5) बिहार – इस राज्य में सीमेण्ट के 10 बड़े कारखाने हैं। सभी कारखाने कोयला एवं चूना-पत्थर क्षेत्रों के समीप पड़ते हैं। डालमियानगर, सिन्द्री, बनजारी, चायबासी, खलारी, जापला एवं कल्याणपुर प्रमुख केन्द्र हैं। बिहार राज्य में सीमेण्ट के दो कारखाने और लगाये जाने प्रस्तावित हैं।

(6) कर्नाटक – इस राज्य में बीजापुर, भद्रावती, गुलबर्गा, उत्तरी कनारा, तुमुकुर एवं बंगलुरु . प्रमुख सीमेण्ट उत्पादक केन्द्र हैं। यहाँ सीमेण्ट उत्पादन के 8 बड़े संयन्त्र स्थापित किये गये हैं।

(7) गुजरात – गुजरात राज्य में सीमेण्ट के 10 कारखाने हैं। सीमेण्ट उद्योग का प्रारम्भ इसी राज्य से किया गया था। चूना-पत्थर और समुद्री सीपों का उपयोग यहाँ पर सीमेण्ट बनाने में किया जाता है। सिक्का (जामनगर), अहमदाबाद, राणाबाव, बड़ोदरा, पोरबन्दर, सेवालिया, ओखामण्डल एवं द्वारका प्रमुख सीमेण्ट उत्पादक केन्द्र हैं। यहाँ 20 लाख टन सीमेण्ट का वार्षिक उत्पादन किया जाता है।

(8) अन्य राज्य – हरियाणा में सूरजपुर एवं डालमिया-दादरी; केरल में कोट्टायम; उत्तर प्रदेश में चुर्क एवं चोपन; ओडिशा में राजगंगपुर एवं हीराकुड; जम्मू-कश्मीर में वुयाने तथा असम में गुवाहाटी अन्य प्रमुख सीमेण्ट उत्पादक केन्द्र हैं। सन् 1985 के बाद से उत्तर प्रदेश राज्य में लघु संयन्त्रों की स्थापना की ओर विशेष ध्यान आकर्षित हुआ है तथा यहाँ94 लघु संयन्त्र स्थापन की अनुमति प्रदान की जा चुकी है।

भारत में सीमेण्ट उद्योग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ कुल उत्पादन क्षमता का 84% सीमेण्ट का ही उत्पादन किया जाता है। सन् 1965 में इस उद्योग के विकास एवं विस्तार हेतु सीमेण्ट निगम की स्थापना की गयी थी। इस निगम का प्रमुख कार्य कच्चे माल के नये क्षेत्रों का पता लगाना तथा इस उद्योग से सम्बन्धित समस्याओं को हल करना था। निगम द्वारा मन्धार (मध्य प्रदेश) तथा करकुन्ता (कर्नाटक) में सीमेण्ट के कारखाने स्थापित किये गये हैं। बोकाजन (असम), पॉवटा साहिब (हिमाचल प्रदेश), अलकतरा एवं नीमच (मध्य प्रदेश), तन्दूर, अदिलाबाद एवं येरागुन्तला (आन्ध्र प्रदेश) तथा बरूवाला (उत्तर प्रदेश) केन्द्रों में नवीन सीमेण्ट कारखाने स्थापित किये गये हैं।

व्यापार Trade

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय देश में सीमेण्टे का उत्पादन बहुत कम था परन्तु तब से अब तक उसके उत्पादन में निरन्तर प्रगति हुई है। भारत समय-समय पर विदेशों को सीमेण्ट का निर्यात भी करता रहा है। यह निर्यात मुख्यतः पश्चिमी एशियाई देशों को हुआ है। कुछ वर्षों पूर्व तक हम अपनी आवश्यकता का भी सीमेण्ट उत्पादित नहीं कर पाते थे परन्तु अब हम सीमेण्ट उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गए हैं। सन् 1997-98 में भारत ने 42.5 लाख टन, सन् 2001-02 में 51.4 लाख टन तथा सन् 2012 में 210 मिलियन टन सीमेण्ट विदेशों को निर्यात किया था। उत्तम क्वालिटी के कारण भारतीय सीमेण्ट ने बंगलादेश, इण्डोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, म्यांमार, अफ्रीका तथा पश्चिमी व दक्षिणी एशिया के देशों के बाजार में महत्त्वपूर्ण स्थान बनाया है।

प्रश्न 4.

भारत में चीनी उद्योग के स्थानीयकरण के कारकों एवं विकास का विवरण दीजिए।

या

भारत में चीनी उद्योग का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों में कीजिए –

(क) उत्पादन की प्रवृत्ति, (ख) उत्पादक क्षेत्र। [2011]

या

भारत में चीनी उद्योग का भौगोलिक विवरण निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत दीजिए –

(अ) स्थानीयकरण के कारक, (ब) वितरण प्रतिरूप। [2007, 10]

या

भारत में चीनी उद्योंग के स्थानीयकरण के कारकों की विवेचना कीजिए तथा उद्योग के दो प्रमुख केन्द्रों का विवरण दीजिए। [2008]

या

भारत में चीनी उद्योग का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत कीजिए –

(क) स्थानीयकरण के कारक, (ख) उद्योग के प्रमुख केन्द्र। [2014, 16]

उत्तर

चीनी उद्योग कृषि पर आधारित भारत का दूसरा सबसे बड़ा संगठित उद्योग है। सन् 1982 से भारत का इस उद्योग में विश्व में प्रथम स्थान है। इस उद्योग में ₹ 1,250 करोड़ की पूँजी लगी है तथा इससे 2.86 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। इसके साथ ही देश के लाखों किसानों एवं श्रमिकों को गन्ना उत्पादन से आजीविका प्राप्त होती है।

भारत में चीनी उद्योग का विकास – भारत में चीनी उद्योग का वास्तविक विकास 20वीं शताब्दी से आरम्भ होता है। सन् 1931 तक इसका विकास काफी मन्द रहा, परन्तु इसके बाद सरकार ने चीनी के आयात पर नियन्त्रण लगाकर इस उद्योग के विकास को प्रोत्साहन दिया। सन् 1951 में भारत में चीनी की 138 मिलें थीं जिनकी उत्पादन क्षमता 15 लाख टन थी, परन्तु उत्पादन केवल 11 लाख टन ही हो पाया। वर्तमान में भारत में 453 चीनी मिलें हैं जिनमें 134 निजी क्षेत्र में, 67 सार्वजनिक क्षेत्र में तथा 252 सहकारी क्षेत्र में हैं। इसके बाद इस उद्योग को तीव्र गति से विकास हुआ, जिसकी

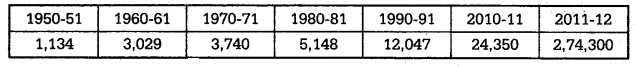

प्रगति निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हो जाती है –

तालिका : चीनी उत्पादन की प्रगति

चीनी उद्योग के स्थानीयकरण के भौगोलिक कारक

Geographical Factors of Localisation of Sugar Industry

भारत में चीनी उद्योग के लगभग 65% कारखाने उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्यों में केन्द्रित हैं, जहाँ से कुल चीनी उत्पादन का लगभग दो-तिहाई भागे प्राप्त होता है। इस उद्योग के स्थानीयकरण के निम्नलिखित कारण हैं –

- गंगा नदी-घाटी की उर्वरा-शक्ति अधिक है जहाँ पर कांप मिट्टी में बहुत ही कम व्यय में गन्ने का उत्पादन भारी मात्रा में किया जाता है।

- गन्ना तोल में घट जाने वाला पदार्थ है; अत: इसके अधिकांश कारखाने गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में स्थापित किये गये हैं।

- चीनी उद्योग में शक्ति की प्राप्ति गन्ने को पेरने से प्राप्त खोई से की जाती है। उत्तरी भारत में तराई क्षेत्र से लकड़ी भी प्राप्त हो जाती है।

- शुद्ध जल की प्राप्ति नहरों अथवा नलकूपों द्वारा प्राप्त कर ली जाती है।

- गंगा घाटी के सघन बसे होने के कारण पर्याप्त संख्या में कम मजदूरी पर श्रमिक उपलब्ध हो जाते हैं।

- संघने जनसंख्या के कारण पर्याप्त मात्रा में चीनी की आवश्यकता पड़ती है; अत: स्थानीय रूप से बाजार की सुविधा उपलब्ध हो जाती है।

- उत्तरी भारत में गन्ना उत्पादन के लिए पर्याप्त सिंचाई की सुविधाएँ हैं।

- उत्तरी भारत में गन्ना ही एक प्रमुख व्यापारिक एवं नकदी फसल है। यहाँ गन्ना उत्पादक क्षेत्र रेल एवं सड़क मार्गों द्वारा जुड़े हैं। इस प्रदेश में कोई भी चीनी मिल गन्ना उत्पादक क्षेत्रों से 20 किमी से अधिक दूरी पर स्थित नहीं है।

दक्षिणी भारत में चीनी उद्योग की स्थापना के भौगोलिक कारक

Geographical Factors for Establishment of Sugar Industry in South India

देश में चीनी उद्योग अब धीरे-धीरे दक्षिणी भारत की ओर पलायन कर रहा है। दक्षिण भारत में इस उद्योग के विकसित होने के अग्रलिखित कारक उत्तरदायी रहे हैं –

- दक्षिणी भारत में उत्तरी भारत की अपेक्षा गन्ने का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है तथा इसमें रस की मात्रा भी अधिक होती है।

- समुद्री जलवायु के कारण दक्षिणी भारत में गन्ना उत्पादन के लिए भौगोलिक परिस्थितियाँ उत्तरी भारत की अपेक्षा अधिक अनुकूल हैं।

- दक्षिणी भारत के अधिकांश कारखाने अपने ही कृषि फार्मों पर गन्ने का उत्पादन करते हैं; अतः कच्चे माल के रूप में गन्ने की प्राप्ति सुगम रहती है।

- दक्षिणी भारत की चीनी मिलें गन्ना पेराई के मौसम के बाद मूंगफली से तेल निकालने का कार्य करती हैं; अत: इन्हें दोहरा लाभ प्राप्त होता है।

भारत में चीनी उत्पादक राज्य

Sugar Producing States in India

भारत में निम्नलिखित राज्य चीनी के उत्पादन में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं –

(1) महाराष्ट्र – महाराष्ट्र राज्य ने चीनी के उत्पादन में पिछले कुछ वर्षों से भारी प्रगति की है। चीनी के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। यहाँ 100 चीनी मिलें हैं जिनमें देश की लगभग 35% चीनी उत्पादित की जाती है। गोदावरी, प्रवरा, मूला-मूठा, नीरा एवं कृष्णा नदियों की घाटियों में चीनी मिलें केन्द्रित हैं। मनमाड़, नासिक, पुणे, अहमदनगर, शोलापुर, कोल्हापुर, औरंगाबाद, सतारा एवं सांगली प्रमुख चीनी उत्पादक जिले हैं।

(2) उत्तर प्रदेश – इस राज्य का चीनी के उत्पादन में द्वितीय स्थान है। इस प्रदेश में 105 चीनी मिलें हो गयी हैं। उत्तर प्रदेश में उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ही चीनी मिलों का केन्द्रीकरण हुआ है। यह राज्य देश की 24% चीनी का उत्पादन करता है यद्यपि अभी भी यहाँ देश का सर्वाधिक गन्ना उगाया जाता है। यहाँ चीनी उत्पादन के निम्नलिखित तीन क्षेत्र प्रमुख हैं –

- ऊपरी गंगा-यमुना दोआब – पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यह क्षेत्र राज्य की एक-तिहाई चीनी तैयार करता है। यहाँ पर अधिकांश चीनी की मिलें रेलमार्गों के सहारे-सहारे स्थित केन्द्रों में स्थापित हुई हैं। सृहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद एवं बुलन्दशहर जिले प्रमुख चीनी उत्पादक हैं।

- तराई क्षेत्र – तराई क्षेत्र पश्चिम में बिजनौर जिले से लेकर पूर्व में देवरिया जिले तक विस्तृत है। देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, रामपुर, पीलीभीत, बहराइच एवं बिजनौर जिले प्रमुख चीनी उत्पादक हैं।

- मध्यवर्ती एवं अन्य क्षेत्र – रुहेलखण्ड, फैजाबाद, कानपुर एवं लखनऊ मण्डलों में इस क्षेत्र का विस्तार है। सीतापुर, हरदोई, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा, कानपुर, शाहजहाँपुर, बरेली एवं इलाहाबाद प्रमुख चीनी उत्पादक जिले हैं।

(3) कर्नाटक – चीनी के उत्पादन में कर्नाटक राज्य का तीसरा स्थान है। यहाँ पर चीनी उद्योग के 27 केन्द्र हैं जिनमें देश की 9% चीनी उत्पन्न की जाती है। बेलगाम, मांडया, बीजापुर, बेलारी, शिमोगा एवं चित्रदुर्ग महत्त्वपूर्ण चीनी उत्पादक जिले हैं।

(4) तमिलनाड – इस राज्य का चीनी के उत्पादन में चौथा स्थान है जहाँ 22 चीनी मिलें हैं। यहाँ देश की लगभग 8% चीनी उत्पादित की जाती है। मदुराई, उत्तरी एवं दक्षिणी अर्काट, कोयम्बटूर एवं तिरुचिरापल्ली प्रमुख चीनी उत्पादक जिले हैं।

(5) आन्ध्र प्रदेश – यहाँ पर चीनी की 32 मिलें हैं जो प्रमुखत: प्रदेश के उत्तरी भागों में स्थित हैं। पूर्वी एवं पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, विशाखापट्टनम्, निजामाबाद, मेंडक, हास्पेट, बोबीलो, अनाकापाले, सामलकोट, पीठापुरम्, हैदराबाद, विजयवाड़ा और चित्तूर जिलों में चीनी के कारखाने स्थापित हुए हैं।

(6) बिहार – बिहार भारत का एक महत्त्वपूर्ण चीनी उत्पादक राज्य है जहाँ देश की 5% चीनी का उत्पादन किया जाता है। यहाँ चीनी की 29 मिलें हैं जो विशेष रूप से सारन, चम्पारन, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि उत्तरी जिलों के गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में केन्द्रित हैं। पटना, गया, शाहाबाद जिलों में भी चीनी का उत्पादन किया जाता है।

(7) अन्य उत्पादक राज्य – चीनी उत्पादक अन्य राज्यों में गुजरात, हरियाणा, पंजाब, केरल, . मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं पश्चिम बंगाल मुख्य हैं।

व्यापार – भारत चीनी का निर्यातक देश है और विश्व के चीनी निर्यात व्यापार में भारत 0.6% का हिस्सा रखता है। देश की आवश्यकता को पूरी करने के उपरान्त केवल 2 लाख टन चीनी निर्यात के लिए शेष बचती है, परन्तु निर्यात की मात्रा घटती-बढ़ती रहती है।

प्रश्न 5

भारत के सूती वस्त्र उद्योग की विवेचना निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत कीजिए –

(i) स्थानीयकरण के कारक, (ii) उद्योग के क्षेत्र, (iii) कोई दो समस्याएँ। [2009]

या

भारत में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण का विवरण दीजिए। [2008]

या

भारत में सूती वस्त्रोद्योग के स्थानीयकरण के कारक बताइए तथा इस उद्योग के दो प्रमुख केन्द्रों का उल्लेख कीजिए। [2009, 11]

या

भारत में सूती वस्त्र उद्योग का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत कीजिए –

(अ) स्थानीयकरण के कारक, (ब) प्रमुख केन्द्र। [2014, 16]

उत्तर

भारत में सूती वस्त्र उद्योग का विकास

Development of Cotton Textile Industry in India

सूती वस्त्र उद्योग भारत का एक प्राचीन उद्योग है। यह एक ऐसा उद्योग है जिसने लगभग सौ वर्ष पूर्व भारत में औद्योगीकरण का आधार प्रस्तुत किया था। देश का यह सबसे बड़ा उद्योग है। सन् 1854 में प्रथम भारतीय सूती वस्त्र कारखाना मुम्बई में स्थापित किया गया तथा भारतीय वस्त्र उद्योग प्रारम्भ हुआ। सन् 1900 तक भारत में 193 मिलें खुल चुकी थीं। सन् 1945 में 417 मिलें हो गयी थीं जिनमें 10.2 करोड़ तकुएँ तथा2 लाख करघे कार्य कर रहे थे। सन् 1947 में विभाजन के फलस्वरूप देश के 15 कारखाने तथा 73% कपास उत्पादक क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण 402 मिलें ही भारत में रह गयी थीं।

सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के कारक

Factors of Localization of Cotton Textile Industry

सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास एक शुद्ध कच्चा माल है जो निर्माण प्रक्रिया में अपना अस्तित्व नहीं खोता। इसी कारण सूती वस्त्र उद्योग का स्थापन केवल कच्चे माल के क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहा। इसका स्थापन उन क्षेत्रों में भी हो गया है जहाँ पर इस उद्योग के लिए अन्य सुविधाएँ; जैसे—बाजार, श्रमिक, शक्ति-संसाधन, रासायनिक पदार्थ आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इसी कारण यह उद्योग बाजार की समीपता से प्रभावित होता है न कि कच्चे माल की निकटता से। भारत में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना में निम्नलिखित कारक उत्तरदायी रहे हैं –

(1) कपास के रूप में शुद्ध कच्चे माल की स्थानीय प्राप्ति – सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में पर्याप्त मात्रा में कपास की आवश्यकता होती है। यह कच्चा माल इस उद्योग को आसानी से उपलब्ध हो जाता है। प्रायद्वीपीय पठार की लावा निर्मित काली मिट्टी के क्षेत्र में देश का सर्वाधिक कपास उत्पादन किया जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात तथा पंजाब राज्य मिलकर देश के कुल उत्पादन का 55% से भी अधिक कपास का उत्पादन करते हैं। कपास के अन्य महत्त्वपूर्ण उत्पादक राज्य हैं-आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक आदि। तमिलनाडु राज्य में कपास के आर्थिक उत्पादन तथा पायकारा परियोजना से सस्ती जल-विद्युत की उपलब्धता के कारण देश की संर्वाधिक (439) मिलों की स्थापना की गयी है, जिनमें से अधिकांश केवल सूत का ही निर्माण करती हैं। इसके अतिरिक्त उत्तम रेशे की कपास मिस्र, सूडान एवं संयुक्त राज्य अमेरिका से भी आसानी से उपलब्ध हो जाती है।

(2) आर्द्र जलवायु का होना।

(3) पर्याप्त संख्या में सस्ते एवं कुशल श्रमिकों की प्राप्ति।

(4) कपास उत्पादक क्षेत्रों का देश के अन्य भागों से तीव्रगामी परिवहन साधनों द्वारा जुड़ा होना।

(5) शक्ति-संसाधनों के रूप में जल-विद्युत शक्ति का पर्याप्त विकास तथा कोयले की उपलब्धि।

(6) सघन जनसंख्या के कारण पर्याप्त खपत तथा विदेशों में भी भारी माँग।

(7) उद्योग के लिए रासायनिक पदार्थों की सुलभता।

(8) सरकारी संरक्षण एवं अनुदानों की उपलब्धि।

(9) विदेशी सूती वस्त्रों पर भारी आयात कर का लगाया जाना।

(10) विदेशों से मिलों के लिए मशीनों एवं उपकरणों का आयात।

(11) निर्यात व्यापार से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति।

इस प्रकार यह उद्योग कच्चे माल के उत्पादन क्षेत्रों में ही सीमित न रह सका, बल्कि बाजार एवं शक्ति जैसी सुविधाओं ने वस्त्र उद्योग के कारखानों को अपनी ओर आकर्षित किया है। दिल्ली, कानपुर व कोलकाता जैसे महानगरों में यह उद्योग इन्हीं कारणों से पनपा है। देश में सूती वस्त्रों की अधिक माँग होने के कारण सघन जनसंख्या ने यह उद्योग गंगा के मैदान में भी आकर्षित किया है, जबकि यहाँ पर कच्चे माल का उत्पादन नगण्य ही है। कपास के व्यापार ने ही मुम्बई के सूती वस्त्र उद्योग को विकसित करने में सुविधा प्रदान की है।

भारत में सूती वस्त्रों का उत्पादन एवं वितरण

Production and Distribution of Cotton Textile in India

सूती वस्त्र उद्योग भारत का एक विकेन्द्रीकृत उद्योग है। महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य सूती वस्त्र उद्योग में अग्रणी हैं। देश में सूती वस्त्र उत्पादक राज्यों का विवरण निम्नलिखित है –

(1) गुजरात – गुजरात भारत में प्रथम बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य है, जहाँ सूती वस्त्रों की 120 मिलें हैं। इस राज्य द्वारा देश के एक-तिहाई सूती वस्त्रों का उत्पादन किया जा रहा है। अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी है, जहाँ पर 72 मिलें केन्द्रित हैं। इसे ‘भारत का मानचेस्टर’ कहा जाता है। राजकोट, मोरवी, बीरमगाँव, कलोल, नवसारी, भावनगर, अंजार सिद्धपुर, नाडियाड, सूरत, भड़ौंच, पोरबन्दर एवं बड़ोदरा अन्य प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक केन्द्र हैं।

(2) महाराष्ट्र – इस राज्य का सूती वस्त्र उत्पादन में दूसरा स्थान है, जहाँ 112 मिलों में वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है। देश के एक-चौथाई सूती वस्त्र इसी राज्य में तैयार किये जाते हैं। अकेले मुम्बई महानगर में ही सूती वस्त्र की 62 मिले हैं। इसी कारण इसे ‘सूती वस्त्रों की राजधानी’ कहा जाता है। महाराष्ट्र राज्य के इस उद्योग में 3 लाख से अधिक श्रमिक कार्य करते हैं। बरसी, अकोला, अमरावती, वर्धा, शोलापुर, पुणे, ठाणे, हुबली, सतारा, कोल्हापुर, जलगाँव, सांगली, बिलमोरिया, नागपुर, आलमेनेर इस उद्योग के अन्य प्रधान केन्द्र हैं। यहाँ पर लट्ठा, मलमल, वॉयले, छींट, चद्दर, सूटिंग एवं शर्लिंग, धोतियाँ आदि अनेक प्रकार के रंगीन कपड़ों का निर्माण किया जाता है।

(3) पश्चिम बंगाल – पश्चिम बंगाल राज्य का देश के सूती वस्त्र उत्पादन में तीसरा स्थान है। इस राज्य में बाजार की सुविधा (जनाधिक्य) ने इस उद्योग को आकर्षित किया है। यहाँ सूती वस्त्र की 45 मिले हैं। यहाँ पर कुछ प्रमुख अनुकूल भौगोलिक सुविधाएँ पायी जाती हैं; जैसे-शक्ति संसाधनों के रूप में रानीगंज एवं झरिया की खानों से कोयला; कोलकाता पत्तन की निकटता से मशीनें मँगाने की सुविधा, पूँजी एवं अन्य व्यापारिक सुविधाएँ, सघन जनसंख्या के कारण उपभोक्ता बाजार की सुविधा, वस्त्र उद्योग के अनुकूल जलवायु आदि, परन्तु कपास देश के अन्य भागों से आयात की जाती है। श्यामनगर, पानीहाटी, कोलकाता, सिरामपुर, मौरीग्राम, शिवपुर, पाल्टा, फूलेश्वर, लिलुआ, रिशरा, बेलघरिया, घुसरी प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक केन्द्र हैं।

(4) उत्तर प्रदेश – सूती वस्त्र के उत्पादन की दृष्टि से इस राज्य का चौथा स्थान है। सम्पूर्ण प्रदेश में मिलों की संख्या 41 है। कानपुर इस उद्योग का प्रमुख केन्द्र है जहाँ सूती वस्त्र की 14 मिलें हैं तथा यह उत्तरी भारत को मानचेस्टर’ कहलाता है। यहाँ गंगा घाटी में छोटे रेशे वाली कपास उगायी जाती है; अत: मोटा कपड़ा ही अधिक बनाया जाता है। मुरादाबाद, वाराणसी, आगरा, बरेली, अलीगढ़, मोदीनगर, हाथरस, सहारनपुर, रामपुर, इटावा, लखनऊ आदि अन्य प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक केन्द्र हैं। उत्तर प्रदेश में बाजार एवं यातायात की सुविधाओं के कारण इस उद्योग का विकास हुआ है।

(5) तमिलनाडु – भारत में सूती वस्त्र की मिलें तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक मिलती हैं। जिनकी संख्या 215 है, परन्तु उत्पादन की दृष्टि से इस राज्य का देश में पाँचवाँ स्थान है। यहाँ सूती वस्त्र उद्योग का विकास पायकारा जल-विद्युत परियोजना से सस्ती जलशक्ति की प्राप्ति, कपास का स्थानीय उत्पादन, पर्याप्त श्रमिक तथा उपभोक्ता सुविधाओं के कारण हुआ है। कोयम्बटूर इस राज्य की वस्त्र राजधानी है, जहाँ 105 सूती वस्त्र की मिले हैं। अन्य प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक केन्द्र मदुराई, सलेम, चेन्नई, पेराम्बूर, तिरुचिरापल्ली, रामनाथपुरम्, तूतीकोरिन, तंजौर, काकीनाडा एवं तिरुनेलवेली हैं।

(6) मध्य प्रदेश – मध्य प्रदेश राज्य में वर्धा एवं पूर्णा नदियों की घाटियों में पर्याप्त मात्रा में कपास का उत्पादन किया जाता है। आदिवासी जनसंख्या की अधिकता के कारण श्रमिक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हो जाते हैं। रामकोला एवं तातापानी की खानों से कोयले की प्राप्ति तथा चम्बल परियोजना से सस्ती जलविद्युत शक्ति की प्राप्ति होती है। रतलाम, इन्दौर, ग्वालियर, देवास, निमाड़, सतना, भोपाल, उज्जैन, बुरहानपुर, अचलपुर एवं जबलपुर प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक केन्द्र हैं। यहाँ पर सूती वस्त्रों की 24 मिलें हैं।

(7) अन्य राज्य – आन्ध्र प्रदेश में 21, कर्नाटक में 32, केरल में 26, राजस्थान में 19, पंजाब में 9, ओडिशा में 5, बिहार में 6, दिल्ली में 4, असोम में 2 तथा गोआ में 1 सूती वस्त्र की मिलें हैं।

निर्यात व्यापार – भारत से सूती कपड़े का निर्यात मुख्यतः अदन, म्यांमार, सूडान, कीनिया, तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया, इण्डोनेशिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, सिंगापुर, इराक, ईरान, सीरिया, थाईलैण्ड, अरब देश, रूस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, नेपाल, नाइजीरिया, बांग्लादेश आदि देशों को किया जाता है। देश के कुल निर्यात का 90 से 92 प्रतिशत कपड़ा मोटा एवं मध्यम श्रेणी का होता है जिसे आयातक देश पुनर्निर्यात के लिए मॅगाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका व रूस भारतीय सूती वस्त्र के प्रमुख ग्राहक हैं।

सूती वस्त्रोद्योग की समस्याएँ – सूती वस्त्रोद्योग की प्रमुख समस्याएँ निम्नलिखित हैं –

- भारत में उत्तम किस्म की लम्बे और मुलायम रेशे वाली कपास का अभाव है। अधिकतर राज्यों में घटिया किस्म की कपास ही उगायी जाती है, जिससे उत्पादन भी घटिया ही होता है।

- उत्पादन प्रक्रिया में आज भी अधिकांश कारखानों में उत्पादन प्रक्रिया में परम्परागत तकनीकी का ही प्रयोग हो रहा है जिससे उत्पादित माल को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है।

- भारतीय सूती मिलों की मशीनें पुरानी व निम्न स्तर की हैं जो आये दिन खराब होती रहती हैं, जिससे उत्पादन कम होता है।

- भारतीय सूती वस्त्र महँगा और घटिया होने के कारण विदेशी वस्त्रों की टक्कर में नहीं टिक पाता है।

- भारतीय मिलों में काम करने वाले मजदूरों को उचित पारिश्रमिक नहीं दिया जाता, जिससे वे अपनी माँगों को लेकर हड़ताल कर देते हैं और उत्पादन कई दिनों तक बन्द रहता है।

प्रश्न 6

भारत में कागज उद्योग के दो प्रमुख केन्द्रों के नाम बताइए तथा उनमें इस उद्योग के स्थानीयकरण के भौगोलिक कारकों की विवेचना कीजिए।

या

भारत में कागज उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारकों तथा वितरण का वर्णन कीजिए।

उत्तर

भारत में कागज उद्योग का विकास

Development of Paper Industry in India

कागज आधुनिक सभ्यता का मूलाधार है। ऐसा माना जाता है कि ईसा से 300 वर्ष पूर्व कागज निर्माण की कला का विकास सर्वप्रथम चीन में हुआ था। भारत में कागज का निर्माण अति प्राचीन काल से

कुटीर उद्योग के रूप में किया जा रहा है जिसके प्रमुख केन्द्र कालपी, मथुरा एवं सांगानेर तथा आरवल में थे। आधुनिक ढंग का प्रथम प्रयास 1716 ई० में ट्रंकुबार (चेन्नई के समीप) नामक स्थान पर किया गया, परन्तु इसमें असफलता हाथ लगी। 1840 ई० में हुगली नदी के किनारे सिरामपुर में भी असफलता ही मिली, परन्तु इस उद्योग का वास्तविक विकास तब हुआ जब 1879 ई० में लखनऊ में अपर इण्डिया पेपर मिल्स तथा 1881 ई० में पश्चिम बंगाल में टीटागढ़ पेपर मिल्स की स्थापना की गयी। इसके बाद कारखानों की संख्या में वृद्धि होती गयी। शिक्षा में प्रगति के साथ-साथ कागज की माँग में भी वृद्धि होती रही है; फलतः उत्पादन में भी वृद्धि हुई। वर्तमान में देश में कागज के 380 कारखाने कार्यरत हैं।

कागज उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक

Geographical Factors Affecting to Localisation of Paper Industry

भारत में कागज उद्योग परम्परागत कच्चे माल (वन-आधारित लकड़ी) से मुक्त है, क्योंकि बाजार का 62% कागज गैर-परम्परागत कच्चे माल से तैयार किया जाता है। इनमें कृषि-कचरा एवं पुनः उपयोग में आने वाला कागज सम्मिलित है। देश में कागज उद्योग को निम्नलिखित भौगोलिक सुविधाएँ

उपलब्ध हैं –

(1) कच्चा माल – कागज उद्योग की स्थापना में कच्चे माल का महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। कागज बनाने में सवाईघास, गन्ने की खोई,फटे-पुराने चीथड़े, रद्दी कागज, बाँस तथा कोमल लकड़ी प्रयुक्त की जाती है। भारत के तराई क्षेत्र में कागज उद्योग में प्रयुक्त की जाने वाली घास अधिक उगती हैं। इनसे लगभग 9% लुग्दी तैयार की जाती है। उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र में गन्ने की खोई पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है जिससे लगभग 4% लुग्दी तैयार की जाती है। पश्चिम बंगाल तथा दक्षिणी भारत में बाँस की लुगदी से कागज बनाया जाता है। यह कागज मोटा और घटिया किस्म का होता है। भारत में कोमल लकड़ी के वृक्ष कम उगते हैं; अत: केवल घास से ही कागज बनाया जाता है। अल्प मात्रा में लुगदी पश्चिमी यूरोपीय देशों से आयात की जाती है।

(2) स्वच्छ जल – कागज उद्योग के लिए स्वच्छ जल की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। कागज उद्योग में प्रयुक्त पदार्थों को गलाने व साफ करने में स्वच्छ जल उपयोग में लाया जाता है। यही कारण है कि यहाँ पर अधिकांश कारखानों की स्थापना नदियों के किनारे पर की गयी है।

(3) रासायनिक पदार्थ – कच्चे माल के साथ-साथ कागज उद्योग में अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। विभिन्न पदार्थों का रंग उड़ाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर, गन्धक, सोडाएश, कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन गैस, अमोनियम सल्फेट, चूना तथा नमक आदि की आवश्यकता होती है। ये सभी पदार्थ भारत में पर्याप्त मात्रा में स्थानीय रूप से उपलब्ध हैं।

(4) शक्ति संसाधन – कागज उद्योग में चालक शक्ति के रूप में जल-विद्युत अथवा ताप विद्युत- शक्ति (कोयला) की आवश्यकता होती है। कोयला एक भारी पदार्थ है; अत: उसे दूरवर्ती स्थानों तक ले जाने में कठिनाई तथा अधिक व्यय करना पड़ता है। भारत में जल-विद्युत के उत्पादन में कमी होने के कारण, कागज के कारखानों में उत्पादन बहुत घट गया है। पश्चिम बंगाल में अनेक कारखाने जल-विद्युत के अभाव में बन्द हो गये हैं या आंशिक रूप से चल रहे हैं। वर्तमान समय में 125 कागज मिलें इसी कारण बन्द पड़ी हैं अथवा आंशिक रूप से चल रही हैं। अत: इस उद्योग के विकास में पर्याप्त सस्ती जल-विद्युत शक्ति की अत्यन्त आवश्यकता है।

(5) सस्ते एवं कुशल श्रमिक – कागज की मिलों में कार्य करने के लिए अधिक संख्या में सस्ते एवं कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। भारत में प्राचीन काल से ही कागज उद्योग कुटीर उद्योग के रूप में चलाया जाता रहा है; अतः कुशल तथा अनुभवी श्रमिक यहाँ पर्याप्त संख्या में सुगमता से उपलब्ध हो जाते हैं। भारत की सघन जनसंख्या इस उद्योग को सस्ते श्रमिक उपलब्ध करा देती है।

(6) परिवहन के साधन – कागज की मिलों तक कच्चा माल लाने तथा तैयार कागज को बाहर भेजने के लिए परिवहन के सस्ते एवं सुगम साधनों की आवश्यकता पड़ती है। यही कारण है कि भारत में कागज के कारखाने प्रायः रेलवे लाइनों, नदियों अथवा सड़कों के सहारे-सहारे स्थापित किये गये हैं।

(7) पर्याप्त माँग – भारत में कागज की खपत बहुत अधिक है। इस विशाल देश में विद्यालयों तथा कार्यालयों के लिए कागज की पर्याप्त माँग रहती है। भारत का कागज उद्योग देश की माँग की पूर्ति (केवल 90%) भी नहीं कर पाता है।

(8) सरकारी सहायता एवं संरक्षण – भारत सरकार ने कागज उद्योग को सन् 1982 से संरक्षण प्रदान किया है जिसके फलस्वरूप इस उद्योग में आशातीत प्रगति हुई है। इसके अतिरिक्त सरकार कागज उद्योग को वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।

भारत में कागज का उत्पादन एवं वितरण

Production and Distribution of Paper in India

कागज के उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में बीसवाँ स्थान है। कागज एक विस्तृत उद्योग है। देश का 70% से भी अधिक कागज का उत्पादन पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं मध्य प्रदेश राज्यों से प्राप्त होता है। कागज के उत्पादन का कुछ भाग हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, केरल एवं गुजरात राज्यों से प्राप्त होता है। प्रमुख कागज उत्पादक राज्यों का विवरण निम्नवत् है –

(1) पश्चिम बंगाल – पश्चिम बंगाल राज्य देश का लगभग 20% कागज उत्पन्न कर प्रथम स्थान बनाये हुए है। इस राज्य में कागज की 19 मिले हैं। टीटागढ़, रानीगंज, नैहाटी, त्रिवेणी, कोलकाता, काकिनाड़ा, चन्द्रहाटी (हुगली), आलम बाजार (कोलकाता), बड़ा नगर, बांसबेरिया तथा शिवफूली कागज उद्योग के प्रमुख केन्द्र हैं। टीटागढ़ में देश की सबसे बड़ी कागज मिल है जिसमें बाँस का कागज निर्मित किया जाता है।

(2) महाराष्ट्र – यह दूसरा बड़ा कागज उत्पादक राज्य है। यहाँ पर 14 कागज एवं 3कागज-गत्ते के सम्मिलित कारखाने हैं जो देश का लगभग 13% कागज का उत्पादन करते हैं। यहाँ पर कोमल लकड़ी की लुगदी विदेशों से आयात की जाती है। इसके अतिरिक्त बाँस, खोई एवं फटे-पुराने चिथड़ों का उपयोग कागंज बनाने में किया जाता है। गन्ने की खोई एवं धान की भूसी से गत्ता बनाया जाता है। पुणे, खोपोली, मुम्बई, बल्लारपुर, चन्द्रपुर, ओगेलवाडी, चिचवाडा, रोहा, कराड़, कोलाबा, कल्याण, वाड़ावाली, काम्पटी, नन्दुरबार, पिम्परी, भिवंडी एवं वारसनगाँव कागज उद्योग के प्रधान केन्द्र हैं। बल्लारपुर एवं सांगली में अखबारी कागज की मिलें भी स्थापित की गयी हैं।।

(3) आन्ध्र प्रदेश – कागज के उत्पादन में आन्ध्र प्रदेश राज्य का देश में तीसरा स्थान है, जहाँ देश का 12% कागज तैयार किया जाता है। कागज उद्योग के लिए बॉस इस राज्य का प्रमुख कच्चा माल है; अतः यहाँ पर यह उद्योग इसी कच्चे माल पर आधारित है। सिरपुर, कागजनगर, तिरुपति तथा राजमहेन्द्री प्रमुख कागज उत्पादक केन्द्र हैं।

(4) मध्य प्रदेश – इस राज्य में वनों का विस्तार अधिक है। यहाँ बाँस एवं सवाई घास पर्याप्त मात्रा में उगती है। इस राज्य में इन्दौर, भोपाल, सिहोर, शहडोल, रतलाम, मण्डीद्वीप, अमलाई एवं विदिशा प्रमुख कागज उत्पादक केन्द्र हैं। नेपानगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना स्थापित है।

(5) उत्तर प्रदेश – उत्तर प्रदेश राज्य का यह उद्योग शिवालिक एवं तराई क्षेत्रों में सवाई, भाबर एवं मूंज घास तथा बॉस की प्राप्ति के ऊपर निर्भर करता है। यहाँ देश का 4.3% कागज उत्पन्न किया जाता है। लखनऊ, गोरखपुर एवं सहारनपुर कागज उत्पादन के प्रमुख केन्द्र हैं। इनके अतिरिक्त मेरठ, मुजफ्फरनगर, उझानी, पिपराइच, मोदीनगर, नैनी, लखनऊ तथा सहारनपुर प्रमुख गत्ता उत्पादक केन्द्र हैं।

(6) कर्नाटक – इस राज्य में भद्रावती, बेलागुला तथा डांडेली केन्द्रों पर कागज की मिलें हैं।

(7) अन्य राज्य – भारत के अन्य कागज उत्पादक राज्यों में बिहार, गुजरात, ओडिशा, केरल, हरियाणा एवं तमिलनाडु प्रमुख हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार – भारत में कागज का उपभोग निरन्तर बढ़ता जा रहा है। अतः उत्पादन की कमी की पूर्ति विदेशों से कागज का आयात कर की जाती है। यह आयात नॉर्वे, स्वीडन, जापान, हॉलैण्ड, पोलैण्ड, जर्मनी, कनाडा आदि देशों से किया जाता है। भारत थोड़ी मात्रा में कागज का निर्यात भी करता है। यह निर्यात अफ्रीकी एवं दक्षिणी-पूर्वी एशियाई देशों को किया जाता है। वर्ष 2001-2002 में भारत ने ₹ 2,131 करोड़ मूल्य के कागज का आयात किया। इस आयात को देखते हुए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भविष्य में कागज उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के लिए देश के भीतर ही सम्भावित स्थानों पर कागज की मिलों का विस्तार किया जाना चाहिए।

प्रश्न 7

उत्तर प्रदेश के चमड़ा उद्योग का विवरण लिखिए।

उत्तर

चमड़ा उद्योग पूर्ण रूप से पशुओं पर आधारित उद्योग है। विश्व के लगभग एक-तिहाई पशु भारत में पाले जाते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक पशु पाले जाते हैं जिनसे खाल एवं चमड़ा पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। पशुपालन व्यवसाय में इस राज्य का भारत में प्रथम स्थान है। इसी कारण यहाँ चमड़ा उद्योग काफी प्रगति कर गया है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में चमड़ा एवं उससे निर्मित पदार्थों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। उत्तर प्रदेश राज्य में यह उद्योग कुटीर उद्योग के रूप में विकसित हुआ है।

चमड़ा उद्योग का वर्गीकरण निम्नलिखित चार मुख्य विभागों में किया जा सकता है –

- चाम एवं खालों का कमाना।

- जूते बनाना।

- यात्रा में काम आने वाले सामान।

- मशीनों के पट्टे तथा उद्योगों में काम आने वाले यन्त्रों एवं उपकरणों का निर्माण।

उत्तर प्रदेश राज्य में चमड़े के लगभग 80 कारखाने हैं जिनमें चमड़ा पकाकर एवं कमाकर तैयार किया जाता है। कानपुर चमड़ा उद्योग का प्रधान केन्द्र है जहाँ इसके 25 कारखाने हैं। यहाँ जूते, चप्पल, सूटकेस, अटैचियाँ एवं सैनिक सामान बनाया जाता है। कानपुर में चमड़े की वस्तुओं को प्रोत्साहन देने हेतु (Finished Leather and Leather Manufacturers Council) की स्थापना की गयी है।

आगरा इस उद्योग का दूसरा बड़ा केन्द्र है, जहाँ इसके 25 कारखाने कार्यरत हैं। इनमें जूते, चप्पल अधिक बनाये जाते हैं। ये देश में ही नहीं, बल्कि विदेशों को भी निर्यात किये जाते हैं। मेरठ खेल को सामान बनाने में देशव्यापी प्रसिद्ध केन्द्र है। यहाँ पर चमड़े से निर्मित खेल के सामान की पूर्ति देश भर में की जाती है। अन्य केन्द्रों में बरेली, अलीगढ़, इलाहाबाद एवं सहारनपुर प्रमुख हैं। यहाँ जूते विशेष रूप से बनाये जाते हैं।

उत्तर प्रदेश में जूते बनाने की 5 बड़ी इकाइयाँ हैं जिनमें कपूर एलन एण्ड कम्पनी, कानपुर; मॉडल इण्डस्ट्रीज, दयालबाग; आगरा तथा कर्जन शू फैक्ट्री, आगरा बहुत ही प्रसिद्ध हैं। प्रदेश में जितना चमड़ा बनता है उसका दो-तिहाई भाग जूता उद्योग में खप जाता है। वैसे तो यह उद्योग घरेलू स्तर पर छोटे-बड़े सभी नगरीय केन्द्रों में किया जाता है, परन्तु वृहत् स्तर पर पश्चिमी ढंग के जूते बनाने के केवल 5 कारखाने प्रदेश में स्थापित हैं, जबकि देश में कुल 15 कारखाने हैं। इस प्रदेश में निर्मित जूते, चप्पल, ब्रीफकेस, अटैचियाँ, खेल का सामान, सैनिक साज-सामान की माँग देश भर में रहती है।

जूता उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल – जूता उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल चाम एवं खाले हैं। प्रयोग करने से पहले इसे कमाया जाता है। देश में चमड़ा कमाने के 40 कारखाने हैं। इस व्यवसाय में १ 15 करोड़ की पूँजी लगी है। इनमें से लगभग 10% कारखाने उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित हैं। इन कच्ची खालों की उपलब्धि गाय एवं भैंसों से होती है, परन्तु देश के विभाजन के कारण कच्ची खालों की उपलब्धता में कुछ कमी आयी तथा खालों के कुछ केन्द्र पाकिस्तान में रह गये तथा खाल कमाने के कुछ कारखाने भारत में आये। चमड़ा कमाने के इस देशी उद्योग पर इस स्थिति का काफी प्रभाव पड़ा। भेड़-बकरियों की खाले अन्य कच्चा माल है जिसकी उपलब्धि आवश्यकता से भी अधिक है। अतः इनका विदेशों को निर्यात कर दिया जाता है।

चमड़ा कमाने में काम आने वाली वनस्पति में देश आत्मनिर्भर नहीं है। इस वनस्पति में बबूल की छाल एवं उसका सत महत्त्वपूर्ण है तथा इसका आयात पूर्वी अफ्रीका से किया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य में बबूल का उत्पादन उत्तरी-पश्चिमी भाग में किया जाता है। चमड़ा कमाने में काम आने वाली अन्य प्रमुख वनस्पति, आँवला एवं उसका सत, हर्र, बहेड़ा की छाल हैं। ये वनस्पति पदार्थ प्रदेश के शिवालिक की पहाड़ियों एवं दक्षिणी पठारी भागों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। अन्य पदार्थों में चूना, सोडियम सल्फाइड, बोरिक एसिड, बाइक्रोमेट ऑफ सोडा, गन्धक का तेजाब मुख्य हैं। इनमें से अधिकांश वस्तुओं में देश आत्मनिर्भर है। इनके अतिरिक्त कॉड, हैरिंग एवं सील मछलियों का तेल भी काम में लाया जाता है। छाल एवं रासायनिक पदार्थों के अतिरिक्त ऐलुमिनियम, अण्डे की जर्दी एवं जैतून का तेल भी चमड़ा शोधन के काम में आता है। इस प्रकार अधिकांश चमड़ा कमाने के कच्चे पदार्थ देश में ही उपलब्ध हैं। कुछ रासायनिक पदार्थों का विदेशों से आयात किया जाता है। प्रदेश का यह उद्योग सफलता की ओर अग्रसर है।

भारतीय चमड़े की माँग प्रमुखतया ब्रिटेन 45%, जर्मनी 10%, फ्रांस 7% एवं संयुक्त राज्य अमेरिका 9% देशों में रहती है। इटली, जापान, बेल्जियम एवं पूर्ववर्ती यूगोस्लाविया अन्य प्रमुख आयातक देश हैं।

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1

भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर उद्योगों की महत्ता को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर

भारतीय अर्थतन्त्र कृषि पर आधारित है। देश की 72% जनसंख्या गाँवों में बसती है तथा कृषि द्वारा आजीविका निर्वाह करती है। कृषि एक मौसमी व्यवसाय है, जिससे कृषकों को पर्याप्त रोजगार प्राप्त नहीं होता। अतएव कृषि पर आधारित कुटीर उद्योगों; जैसे-हथकरघा द्वारा सूती धागा तथा वस्त्र बनाना, खाद्य तेल प्रसंस्करण, गुड़, शक्कर बनाना, चटाई, बान, रस्सी आदि बनाना बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। इन उद्योगों से जहाँ ग्रामीण जनसंख्या को आजीविका के साधन प्राप्त होते हैं, वहीं अर्थतन्त्र में भी सुधार होता है। इसी प्रकार, नगरों में भी अनेक कुटीर उद्योग लोगों की पारिवारिक आय का साधन होते हैं। इनसे श्रमिकों को रोजगार की प्राप्ति होती है।

प्रश्न 2

भिलाई में लौह-इस्पात उद्योग के स्थापित होने के दो कारणों पर प्रकाश डालिए।

उत्तर

भिलाई में लौह-इस्पात उद्योग के स्थापित होने के दो कारण निम्नलिखित हैं –

(1) कच्चे लोहे की निकट उपलब्धता – इस कारखाने के लिए कच्चा लोहा बस्तर, करघाली व राजहरा की पहाड़ियों से उपलब्ध हो जाता है। इसके अतिरिक्त झरिया और बोकारो का मिश्रित कोयला धातुशोधन के उपयुक्त बनाया जाता है। कोरबा ताप शक्ति-गृह से 90,000 किलोवाट बिजली भी उपलब्ध होती है।

(2) चूना व डोलोमाइट की निकट उपलब्धता – इस कारखाने के लिए चुना निकट ही दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर जिलों से प्राप्त हो जाता है। डोलोमाइट भी निकट ही भानेवर, कासोंदी, पारसोदा, खरिया, रामतोला और हरदी (बिलासपुर) और भाटापारा (रायपुर) से प्राप्त हो जाता है।

प्रश्न 3

भारत में लौह तथा इस्पात उद्योग के चार केन्द्रों का उल्लेख कीजिए।

या

बोकारो भारत के किस राज्य में स्थित है तथा यह किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? [2010,14]

उत्तर

भारत में लौह तथा इस्पात उद्योग के चार केन्द्र निम्नलिखित हैं –

- राउरकेला इस्पात लिमिटेड – हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के तत्वावधान में 1955 ई० में ओडिशा राज्य के सुन्दरगढ़ जिले में राउरकेला नामक स्थान पर जर्मनी की क्रुप्स डिमॉग कम्पनी के सहयोग से इस कारखाने की स्थापना की गयी थी। वर्तमान में इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 30.10 लाख टन इस्पात तैयार करने की है।

- भिलाई इस्पात लिमिटेड – इस कारखाने की स्थापना 1953 ई० में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई नामक स्थान पर की गयी थी। इस कारखाने पर भी हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का अधिकार है। वर्तमान में इस कारखाने की वार्षिक उत्पादन क्षमता 40 लाख टन इस्पात तैयार करने की है।

- दुर्गापुर इस्पात लिमिटेड – हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के तत्त्वावधान में इस कारखाने की स्थापना सन् 1956 में पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर नामक स्थान पर ब्रिटिश सरकार की सहायता से की गयी है। इस कारखाने की वार्षिक उत्पादन क्षमता 28 लाख टन है।

- बोकारो इस्पात लिमिटेड – चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सन् 1964 में पश्चिमी झारखण्ड के धनबाद जिले के बोकारो नामक स्थान पर इस कारखाने की स्थापना की गयी थी। इसके निर्माण में पूर्व सोवियत संघ की सरकार से सहायता ली गयी थी। इस कारखाने की उत्पादन क्षमता 40 लाख टन थी, जिसे बाद में 60 लाख टन तक बढ़ाया गया है।

प्रश्न 4

भारत में चीनी उद्योग के विकास की समस्याओं का उल्लेख कीजिए।

उत्तर

भारत में चीनी उद्योग के विकास की प्रमुख समस्याएँ निम्नलिखित हैं –

- भारत में गन्ने का लागत मूल्य अधिक है; अत: चीनी उत्पादन महँगा पड़ता है।

- चीनी की मिलों में पुराने उपकरण तथा मशीनें होने से उत्पादन कम होता है।

- चीनी उद्योग पर सरकार ने भारी कर लगा रखे हैं।

- श्रमिकों की हड़तालें भी चीनी उत्पादन में बाधक हैं।

प्रश्न 5

भारत के सूती वस्त्र उद्योग के किसी एक राज्य में स्थानीयकरण के कारकों का वर्णन कीजिए।

उत्तर

महाराष्ट्र – यहाँ 119 कारखानों में से 40 कताई मिल तथा 79 सम्मिश्रित कारखाने हैं। अकेले मुम्बई में 54 कारखाने स्थापित हैं। नागपुर, पुणे, वर्धा, अमरावती, अकोला, कोल्हापुर, शोलापुर एवं सांगली प्रमुख केन्द्र हैं। राज्य में सूती वस्त्रोद्योग के विकास में निम्नलिखित कारक उत्तरदायी रहे हैं –

- दक्कन लावा के मिट्टी क्षेत्र में कपास की खेती उत्तम होती है।

- मुम्बई पत्तन से मिस्र, अमेरिका आदि से कपास तथा यूरोप से मशीनरी आयात की सुविधा है।

- राज्य में सघन आबादी के कारण पर्याप्त श्रमिक उपलब्ध हैं।

- राज्य में उद्योग के पूर्वारम्भ के कारण श्रमिक कुशल हो गये हैं।

- मुम्बई नगर प्रमुख व्यापार केन्द्र होने के कारण पूँजी की सुविधा प्राप्त है।

- मुम्बई भीतरी भागों से रेलों एवं सड़कों द्वारा जुड़ा है।

- मुम्बई की आर्द्र जलवायु सूती वस्त्र बनाने के लिए उपयुक्त है। कारखानों के भीतर कृत्रिम नमी उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

- जल-विद्युत एवं परमाणु विद्युत का विकास होने के कारण विदेशों से कोयलों के आयात की आवश्यकता नहीं पड़ती।

- अनेक प्रकार के विशिष्ट वस्त्र (लट्ठा, मलमल, वायल, छींट, सूटिंग, शर्लिंग, धोती, साड़ी, चादरें आदि) तैयार किये जाते हैं।

- उद्योग के पूर्वारम्भ के कारण मुम्बई को ‘सूती वस्त्रों की राजधानी’ (Cottonopolis) कहा जाता है।

प्रश्न 6

उद्योगों के स्थानीयकरण के लिए किन्हीं चार भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए

उत्तर

उद्योगों के स्थानीकरण के चार भौगोलिक कारकों का विवरण निम्नवत् है –

- कच्चे माल की उपलब्धता – किसी स्थान पर कच्चे माल की उपलब्धता वहाँ सम्बन्धित उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारक है। ऐसा न होने पर कच्चा माल अन्यत्र दूरस्थ स्थान पर ले जाने में समय व धन का अपव्यय होता है। यही कारण है कि चीनी के उद्योग का उत्तर प्रदेश में, लौह-इस्पात उद्योग का झारखण्ड में, सूती वस्त्र उद्योग को महाराष्ट्र में स्थानीयकरण हुआ है।

- जलवायु – किसी भी उद्योग के लिए किसी स्थान पर उपयुक्त जलवायु होना भी स्थानीयकरण का कारक है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए आर्द्र जलवायु आवश्यक है तो चीनी उद्योग के लिए उष्ण-आर्द्र। यही कारण है कि सूती वस्त्र उद्योग का महाराष्ट्र व गुजरात में स्थानीयकरण हुआ है।

- जल की उपलब्धता – अधिकांश विनिर्माण उद्योगों में जल की आवश्यकता बड़ी मात्रा में पड़ती है। सीमेण्ट उद्योग, कागज उद्योग, चीनी उद्योग ऐसे उद्योगों के उदाहरण हैं। ये उद्योग उन्हीं स्रोतों पर केन्द्रित हैं जहाँ जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

- श्रम-शक्ति की उपलब्धता – लगभग सभी उद्योगों में पर्याप्त तथा कुशल श्रम-शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। किसी जल-विहीन या निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाले स्थान पर उद्योगों के लिए श्रम-शक्ति का अभाव होता है। अन्य स्थानों से श्रम-शक्ति को लाकर बसाना महँगा व असुविधाजनक होती है। अत: उद्योगों के स्थानीयकरण में श्रम-शक्ति की उपलब्धता एक महत्त्वपूर्ण कारक है।

प्रश्न 7

भारत में सूती वस्त्रोद्योग के स्थानीयकरण के कोई चार कारक बताइए। [2007]

उत्तर

विस्तृत उत्तरीय प्रश्न संख्या 5 के अन्तर्गत ‘सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के कारक शीर्षक देखें।

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1

भारत की इस्पात नगरी किसे कहते हैं? उत्तर भारत के झारखण्ड राज्य के सिंहभूम जिले में सांकची (जमशेदपुर) नामक स्थान पर प्रसिद्ध उद्योगपति जमशेदं जी टाटा द्वारा स्थापित “टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, जमशेदपुर को भारत की इस्पात नगरी कहा जाता है।

प्रश्न 2

सलेम का इस्पात संयन्त्र किस राज्य में है?

उत्तर

सलेम का इस्पात संयन्त्र भारत के तमिलनाडु के सलेम जिले में है।

प्रश्न 3

सीमेण्ट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन-सा है?

उत्तर

भारत में सीमेण्ट का सर्वाधिक उत्पादन आन्ध्र प्रदेश राज्य (देश का 15%) में होता है।

प्रश्न 4

एशिया का सबसे बड़ा सीमेण्ट कारखाना कहाँ स्थित है?

उत्तर

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में चुर्क तथा चुनार कजराहट में स्थित है।

प्रश्न 5

भारत का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य कौन-सा है? उत्तर गुजरात भारत का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य है।

प्रश्न 6

‘उत्तरी भारत का मानचेस्टर’ किसे कहा जाता है?

उत्तर

उत्तर प्रदेश का कानपुर नगर सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केन्द्र होने के कारण ‘उत्तरी भारत का मानचेस्टर’ कहा जाता है।

प्रश्न 7

भारत की सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलें किस राज्य में स्थित हैं?

उत्तर

भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलें तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं।

प्रश्न 8

भारत का सर्वाधिक चीनी उत्पादक राज्य कौन-सा है?

उत्तर

उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक चीनी उत्पादक राज्य है।

प्रश्न 9

वर्तमान में भारत में कितनी चीनी मिलें हैं?

उत्तर

वर्तमान में भारत में 435 चीनी मिलें हैं।

प्रश्न 10

छत्तीसगढ़ के सीमेण्ट उद्योग के केन्द्रों के नाम लिखिए।

उत्तर

छत्तीसगढ़ में सीमेण्ट उद्योग केन्द्र हैं—जामुला, मंधार, तिलदा, मोदीग्राम, अलकतरा एवं रायगढ़।

प्रश्न 11

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के कारखाने कहाँ-कहाँ स्थित हैं?

उत्तर

‘हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के कारखाने जलाहाजी, बंगलुरु, पिंजौर, कालामसेरी और हैदराबाद आदि स्थानों पर स्थित हैं।

प्रश्न 12

भारत में उत्पन्न होने वाले विभिन्न रेशमों का नामोल्लेख कीजिए।

उत्तर

शहतूत का रेशम, टशर रेशम, मूंगा रेशम तथा ईरी रेशम।

प्रश्न 13

टशर रेशम क्या है? इसके प्रमुख उत्पादक राज्यों का नामोल्लेख कीजिए।

उत्तर

यह शहतूत पर पाले गये कीड़ों से प्राप्त किया जाता है। यह रेशम कुछ घटिया किस्म का माना जाता है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य झारखण्ड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ हैं।

प्रश्न 14

पश्चिम बंगाल की कृषि पर आधारित प्रमुख उद्योग का नाम बताइए तथा उसके प्रमुख केन्द्रों के नाम लिखिए। [2008]

उत्तर

पश्चिम बंगाल में कृषि पर आधारित प्रमुख फसल जूट है। जूट उद्योग के प्रमुख केन्द्र टीटागढ़, शिवपुर, हावड़ा, श्यामनगर, बाटानगर, सियालदाह, बिरलापुर, बैरकपुर आदि हैं।

![]()

प्रश्न 15

भिलाई भारत के किस राज्य में स्थित है तथा यह किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? [2008, 14]

उत्तर

भिलाई भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है तथा यह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जो यहाँ सन् 1953 में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था।

प्रश्न 16

गुजरात के सूती वस्त्र उद्योग के किन्हीं दो केन्द्रों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर

गुजरात के सूती वस्त्र उद्योग के दो केन्द्र हैं-अहमदाबाद तथा सूरत।

प्रश्न 17

उद्योगों के स्थानीयकरण के लिए किन्हीं दो कारकों के नाम लिखिए। [2007]

उत्तर

- कच्चे माल की उपलब्धता तथा

- यातायात के साधनों की उपलब्धता।

प्रश्न 18

पश्चिम बंगाल के दो प्रमुख कागज उद्योग-केन्द्रों के नाम लिखिए। [2007]

उत्तर

- टीटागढ़ तथा

- रानीगंज।

प्रश्न 19

भारत के दो प्रमुख लौह तथा इस्पात संयन्त्रों के नाम बताइए। [2008, 09, 16]

उत्तर

- भिलाई इस्पात लिमिटेड तथा

- बोकारो इस्पात लिमिटेड।

प्रश्न 20

भारत में लौह-अयस्क भण्डार के दो प्रमुख राज्यों का उल्लेख कीजिए। [2014]

उत्तरं

- झारखण्ड तथा

- छत्तीसगढ़।

प्रश्न 21

भारत के सूती वस्त्र उद्योग के अधिक विकास वाले दो राज्यों के नाम लिखिए। [2008]

या

भारत के सूती वस्त्र उद्योग के दो केन्द्रों के नाम लिखिए। [2013]

उत्तर

- गुजरात तथा

- महाराष्ट्र।

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न 1

भारत के जूट उद्योग का सबसे मुख्य क्षेत्र है –

(क) पश्चिम बंगाल में हुगली नदी का किनारा

(ख) उत्तर प्रदेश में शहजनता

(ग) बिहार में दरभंगा

(घ) मध्य प्रदेश में रायगढ़

उत्तर

(क) पश्चिम बंगाल में हुगली नदी का किनारा।

प्रश्न 2

भारत का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य है –

(क) महाराष्ट्र

(ख) गुजरात

(ग) बंगाल

(घ) मध्य प्रदेश

उत्तर

(ख) गुजरात।

प्रश्न 3

सूती वस्त्र उत्पादन में पूर्व का बोस्टन कहलाता है –

(क) गुजरात का अहमदाबाद

(ख) उत्तर प्रदेश का कानपुर

(ग) महाराष्ट्र का कोल्हापुर

(घ) पश्चिम बंगाल का कोलकाता

उत्तर

(क) गुजरात का अहमदाबाद।

प्रश्न 4

स्टील ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया लि० की स्थापना किस वर्ष हुई?

(क) 1963 ई० में

(ख) 1971 ई० में

(ग) 1973 ई० में

(घ) 1976 ई० में

उत्तर

(ग) 1973 ई० में।

प्रश्न 5

भारत का लोहा-इस्पात कारखाना जो निजी क्षेत्र में स्थापित है –

(क) विशाखापट्टनम् स्टील प्लाण्ट

(ख) सलेम स्टील प्लाण्ट

(ग) टाटा आयरन एण्ड स्टील प्लाण्ट

(घ) दुर्गापुर स्टील प्लाण्ट

उत्तर

(ग) टाटा आयरन एण्ड स्टील प्लाण्ट

प्रश्न 6

निम्नलिखित केन्द्रों में से कौन लोहा-इस्पात उद्योग का केन्द्र नहीं है?

(क) बोकारो

(ख) रेनुकूट

(ग) भिलाई

(घ) राउरकेला

उत्तर

(ख) रेनुकूट।

![]()

प्रश्न 7

निम्नलिखित में से भारत की कौन-सी लौह-इस्पात इकाई सबसे पुरानी है?

(क) भद्रावती

(ख) बोकारो

(ग) जमशेदपुर

(घ) दुर्गापुर

उत्तर

(ग) जमशेदपुर।

प्रश्न 8

निम्नलिखित इस्पात केन्द्रों में से कौन छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है?

(क) भिलाई

(ख) राउरकेला

(ग) दुर्गापुर

(घ) बोकारो

उत्तर

(क) भिलाई।

प्रश्न 9

पंजाब का कौन-सा नगर हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है?

(क) गुरदासपुर

(ख) लुधियाना

(ग) अमृतसर

(घ) जालन्धर

उत्तर

(ख) लुधियाना।

प्रश्न 10

देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ?

(क) कर्नाटक

(ख) आन्ध्र प्रदेश

(ग) पंजाब

(घ) झारखण्ड तर

उत्तर

(क) कर्नाटक।

प्रश्न 11

टाटा का लोहा तथा इस्पात संयन्त्र स्थित है – [2010,14]

(क) बिहार में

(ख) मध्य प्रदेश में

(ग) झारखण्ड में

(घ) छत्तीसगढ़ में

उत्तर

(ग) झारखण्ड में।

![]()

प्रश्न 12

निम्नलिखित में से कौन-सा औद्योगिक नगर है? [2012]

(क) जमशेदपुर

(ख) वाराणसी

(ग) लखनऊ

(घ) मथुरा

उत्तर

(क) जमशेदपुर।

प्रश्न 13

भिलाई लौह-इस्पात संयन्त्र अवस्थित है – [2015, 16]

(क) मध्य प्रदेश में

(ख) झारखण्ड में

(ग) छत्तीसगढ़ में

(घ) ओडिशा में

उत्तर

(ग) छत्तीसगढ़ में।

प्रश्न 14

‘जमशेदपुर’ सम्बन्धित है – [2016]

(क) सूती वस्त्र उद्योग से।

(ख) चीनी उद्योग से

(ग) सीमेण्ट उद्योग से

(घ) लोहा एवं इस्पात उद्योग से

उत्तर

(घ) लोहा एवं इस्पात उद्योग से।

We hope the UP Board Solutions for Class 12 Geography Chapter 22 Industries (उद्योग धन्धे) help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 12 Geography Chapter 22 Industries (उद्योग धन्धे), drop a comment below and we will get back to you at the earliest.