UP Board Solutions for Class 12 Geography Chapter 12 Sectors of Economy : Primary Occupations (अर्थव्यवस्था के क्षेत्र : प्राथमिक व्यवसाय) are part of UP Board Solutions for Class 12 Geography. Here we have given UP Board Solutions for Class 12 Geography Chapter 12 Sectors of Economy : Primary Occupations (अर्थव्यवस्था के क्षेत्र : प्राथमिक व्यवसाय).

| Board |

UP Board |

| Textbook |

NCERT |

| Class |

Class 12 |

| Subject |

Geography |

| Chapter |

Chapter 12 |

| Chapter Name |

Sectors of Economy : Primary Occupations (अर्थव्यवस्था के क्षेत्र : प्राथमिक व्यवसाय) |

| Number of Questions Solved |

20 |

| Category |

UP Board Solutions |

UP Board Solutions for Class 12 Geography Chapter 12 Sectors of Economy : Primary Occupations (अर्थव्यवस्था के क्षेत्र : प्राथमिक व्यवसाय)

विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1

दुग्ध उद्योग के अनुकूल भौगोलिक सुविधाओं का वर्णन कीजिए। यह उद्योग विश्व में कहाँ-कहाँ होता है?

या

संसार में डेयरी उद्योग के प्रमुख देशों का उल्लेख कीजिए।

या

डेनमार्क में दुग्ध उद्योग के विकसित होने के उत्तरदायी कारकों की समीक्षा कीजिए।

या

टिप्पणी लिखिए-न्यूजीलैण्ड का डेयरी उद्योग।

या

टिप्पणी लिखिएडेनमार्क का डेयरी उद्योग।

या

डेनमार्क में दुग्ध-व्यवसाय की समीक्षा उपयुक्त भौगोलिक दशाओं तथा उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में कीजिए।

उत्तर

दुग्ध व्यवसाय Dairying

दुग्ध व्यवसाय पालतू पशुओं पर आधारित एक महत्त्वपूर्ण उद्योग है। दूध की गणना सन्तुलित एवं पौष्टिक आहार के रूप में की जाती है। दूध का उपयोग मक्खन, घी, पनीर आदि बनाने में किया जाता है। दूध को सुखाकर उससे दुग्ध-चूर्ण भी बनाया जाता है। शाकाहारी लोगों के भोजन का यह मुख्य एवं आवश्यक अंग है। जिन देशों के निवासी मांसाहारी नहीं होते, वे अपने आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति दूध एवं उससे निर्मित पदार्थों से करते हैं। शीत भण्डारण व्यवस्था प्रारम्भ हो जाने के बाद इस उद्योग ने बहुत प्रगति की है। अब यह व्यवसाय उपभोक्ता केन्द्रों से दूरवर्ती स्थानों पर भी किया जाने लगा है। दूध मुख्य रूप से भेड़, बकरी, गाय तथा भैंसों से प्राप्त किया जाता है। दूध को गाढ़ा करके जमाकर या सुखाकर डिब्बों में बन्द कर विदेशों को भी निर्यात किया जाता है। इसे डेयरी उद्योग के नाम से पुकारा जाता है।

दुग्ध उद्योग के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएँ

Favourable Geographical Conditions for Dairying

दुग्ध उद्योग केवल उन्हीं देशों में किया जाता है, जहाँ इस उद्योग के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएँ उपलब्ध हैं। इस उद्योग के लिए निम्नलिखित भौगोलिक दशाएँ होनी चाहिए –

(1) समशीतोष्ण जलवायु – दुग्ध उद्योग के लिए शीतशीतोष्ण तथा समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। यह उद्योग शीतकाल में 10° से 17°सेग्रे ताप वाले प्रदेशों या आर्द्र जलवायु वाले प्रदेशों में अधिक विकसित होता है। इसके निम्नलिखित कारण हैं –

- आर्द्र जलवायु में पशु अधिक हृष्ट-पुष्ट रहते हैं।

- यह जलवायु मुलायम एवं हरी घास को उपजाने में सहायक होती है।

- इस जलवायु में दूध तथा उससे निर्मित पदार्थ बहुत समय तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं, क्योंकि शीतशीतोष्ण एवं समशीतोष्ण जलवायु इन्हें खराब होने से बचाती है।

- समुद्री नम जलवायु पशुओं की वृद्धि एवं विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है, क्योंकि ऐसी जलवायु में पशु वर्ष भर खुले मैदानों एवं चरागाहों में स्वच्छन्द रूप से विचरण करते रहते हैं तथा उनके रख-रखाव पर अधिक व्यय नहीं करना पड़ता।

(2) उत्तम नस्ल के पशु – दुग्ध उद्योग पालतू पशुओं पर आधारित है। पशु जितनी अच्छी नस्ल के एवं दुधारू होंगे, दुग्ध उद्योग उतनी ही तीव्रगति से विकसित होगा। भारत में कम दूध देने वाले पशुओं के कारण ही दुग्ध उद्योग अभी तक बहुत अच्छी दशा में विकसित नहीं हो पाया है, जबकि डेनमार्क एवं न्यूजीलैण्ड में दुधारू गायों के कारण यह उद्योग बहुत अधिक विकसित हुआ है। इन देशों में एक गाय प्रतिदिन 40 से 50 लीटर दूध दे देती है।

(3) उत्तम चरागाह – हरी घास पशुओं का प्रिय खाद्य पदार्थ है। पशु चरागाहों में स्वच्छन्द रूप से घास चरते एवं विचरण करते रहते हैं। यही कारण है कि जिन देशों में उत्तम तथा विस्तृत चरागाह पाये जाते हैं, वहाँ दुग्ध उद्योग बहुत उन्नत दशा में है। डेनमार्क, नार्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैण्ड आदि देश इसके उत्तम उदाहरण हैं।

(4) पौष्टिक चारा – हरी घास के अतिरिक्त पशुओं को हरा चारा (गाजर, शलजम, चुकन्दर), भूसा, खली आदि पौष्टिक तत्त्व भी पर्याप्त मात्रा में मिलने चाहिए। पशुओं से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए उन्हें जौ, जई तथा मक्का आदि खाद्य पदार्थ खिलाये जाते हैं। पौष्टिक चारा खाकर पशु अधिक दूध देने लग जाते हैं। भारत में पौष्टिक चारे के अभाव के कारण चौपाये कम दूध देते हैं।

(5) खपत – दूध एवं दूध से बने पदार्थों की माँग अर्थात् खपत, दूध उत्पादक क्षेत्रों के निकटवर्ती भागों में ही होनी चाहिए जिससे यथाशीघ्र दुग्ध पदार्थों को बाजारों में भेजा जा सके। डेनमार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं न्यूजीलैण्ड में दुग्ध उद्योग की उन्नति का यह महत्त्वपूर्ण कारण है।

(6) आवागमन के सुलभ साधन – दूध एवं दूध से बने पदार्थों को उत्पादन केन्द्रों से उनके बाजार एवं खपत केन्द्रों तक भेजने के लिए सस्ते, द्रुतगामी एवं सुलभ परिवहन के साधन होने चाहिए। जिन देशों में यह सुविधा उपलब्ध है, वहाँ दुग्ध उद्योग उन्नत दशा में है। विदेशों को दूध से बने पदार्थ । निर्यात करने के लिए जल यातायात सुलभ होना चाहिए; क्योंकि यह अन्य साधनों से सस्ता एवं सुगम रहता है।

(7) शीत भण्डारों की व्यवस्था – दूध एवं दूध से बने पदार्थों को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए देश में ही पर्याप्त शीत भण्डारों की व्यवस्था होनी चाहिए। डेनमार्क में शीत भण्डारों की पर्याप्त व्यवस्था की गयी है।

(8) स्वच्छ पेयजल की उपलब्धि – पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में पीने तथा उनसे सम्बन्धित अन्य कार्यों के लिए स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। यह जल नदियों एवं झीलों में आसानी से उपलब्ध हो जाता है; अत: दुग्ध व्यवसाय के लिए स्वच्छ जल की उपलब्धि का होना अत्यावश्यक है।

(9) सहायक उद्योगों की स्थापना – दुग्ध उद्योग उन क्षेत्रों में शीघ्रता से विकसित हो जाता है, जहाँ पशुओं पर आधारित मांस, चमड़ा, खाद, घी, मक्खन एवं पनीर बनाने के उद्योग केन्द्रित हो जाते हैं। सहायक उद्योगों के विकसित होने पर दुग्ध पदार्थों की लागत व्यय घट जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा डेनमार्क में सहायक उद्योगों की स्थापना के कारण डेयरी उद्योग का तीव्रगामी विकास हुआ है।

विश्व के प्रमुख दुग्ध उत्पादक देश

Main Milk Producing Countries in the World

दुग्ध उत्पादन एवं उसके उपभोग में भारी विषमता पायी जाती है। इसका उत्पादन विरल आबाद क्षेत्रों में एवं उपभोग सघन आबाद क्षेत्रों में अधिक होता है। मोटे तौर पर सम्पूर्ण विश्व के दुग्ध उत्पाद का 34.5% यूरोप से, 30% एंग्लो-अमेरिका से, 20% CIS देशों से, 12.8% एशियाई देशों से, 3.7% ओशेनिया व 2.1% अफ्रीका से प्राप्त होता है।

(1) भारत – 1966 के बाद से भारत दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लि० प्रयास कर रहा था परन्तु इस देश को सफलता 1970 में लागू श्वेत क्रान्ति के बाद मिली। वर्तमान समय में यह विश्व का प्रथम दुग्ध उत्पादक देश है। भारत में गुजरात एवं उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्य हैं। सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्र में यह व्यवसाय निरन्तर उन्नति कर रहा है।

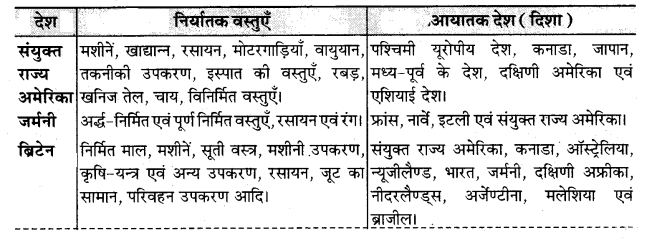

(2) संयुक्त राज्य अमेरिका – यहाँ विश्व का 15% दूध, 8% मक्खन एवं 18% से अधिक पनीर उत्पादन किया जाता है। देश में 2.5 करोड़ से अधिक गाय हैं। विस्कांसिन, मिनीसोटा, न्यूजर्सी, न्यूयॉर्क, पेन्सिलवेनिया, ओहियो, मिशिगन, मैरीलैण्डे तथा डेलावेयर राज्यों में दुग्ध उत्पादन विशेष विकसित है। यहाँ विस्तृत चरागाह, खाद्यान्नों को चारे के रूप में उपयोग, उत्तम पशु नस्लों का विकास, उत्तम वैज्ञानिक साधन एवं प्राविधिकी का प्रयोग, दुग्ध पदार्थों के निर्यात की सुविधाएँ आदि सुलभ होने के कारण दुग्ध व्यवसाय उन्नत है। यहाँ कुल दूध का 45% ताजे दूध, 35% मक्खन, 6% पनीर, 5% पाउडर, 6% संघनित (Condensed) रूप एवं आइसक्रीम बनाने में तथा शेष 3% पशुओं को पिलाने में प्रयुक्त होता है।

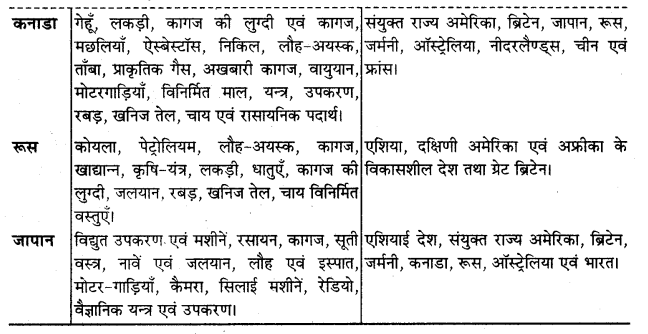

(3) पूर्व सोवियत संघ – यहाँ विश्व का 20% से अधिक दुग्ध, 18% से अधिक मक्खन एवं 13% से अधिक पनीर उत्पादन होता है। विशाल दुग्ध संयन्त्रों में क्रीम, दही, मक्खन, पनीर, गाढ़ा दूध एवं पाउडर दूध बनाये जाते हैं। यूक्रेन, अजरबैजान, जार्जिकया, एस्टोनिया आदि देशों में दुग्ध व्यवसाय विशेषत: प्रचलित है। पुगाचेव तथा कुइबी शेव में दुग्ध पाउडर बनाने के संयन्त्र स्थापित हैं।

(4) फ्रांस – यहाँ विश्व का 5% दूध तथा मक्खन एवं 10% पनीर उत्पादन होता है। औद्योगिक व सघन आबाद देश होने के कारण यहाँ दूध की बहुत माँग रहती है। शीतोष्ण जलवायु गो-पालन के लिए उपयुक्त है।

(5) जर्मनी – इस औद्योगिक, सघन आबाद देश में भी दूध की भारी माँग रहती है। वैज्ञानिक ढंग से गो-पालन करने से अधिक मात्रा में दूध उत्पादन होता है। यहाँ समस्त विश्व का लगभग 6% दूध प्राप्त होता है।

(6) पोलैण्ड – शीतोष्ण जलवायु तथा स्टेपी घास के प्रदेश होने के कारण यह देश गौ-पालन में यूरोप में तृतीय तथा दूध उत्पादन में (विश्व का 2.5% दूध) विश्व का दसवाँ देश है।

(7) हॉलैण्ड – प्राचीन काल से ही यहाँ रेतीली व दलदली पोल्डर भूमि में चरागाहों की प्रचुरता के कारण दुग्ध व्यवसाय विकसित है। इस देश का ‘एडाम पनीर’ विश्व विख्यात है। यहाँ विश्व का 2% दूध उत्पादन होता है। रॉटरडम के उत्तर में गोदा स्थान पर पनीर व्यवसाय उन्नत है। मक्खन, पनीर व संघनित दूध देश के प्रमुख निर्यात हैं।

(8) डेनमार्क – यूरोपीय देशों में डेनमार्क का दुग्ध व्यवसाय विख्यात है। यहाँ पदार्थों की मात्रा के बजाय गुण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यहाँ डेयरी व्यवसाय सहकारिता पर आधारित है। अनुर्वर भूमि होने के कारण यहाँ कृषि अविकसित है, खनिज संसाधनों का भी अभाव है; अतएव देश की अर्थव्यवस्था में दुग्ध व्यवसाय का विशेष महत्त्व है। मक्खन व पनीर के निर्यात से राष्ट्रीय आय का बड़ा भोग प्राप्त होता है। कुल दूध उत्पादन का 88% मक्खन तथा 10% पनीर बनाने व शेष की घरेलू खपत है।”

डेनमार्क में दुग्ध उद्योग की उन्नति के महत्त्वपूर्ण कारण निम्नलिखित हैं –

- डेनमार्क की समशीतोष्ण जलवायु दुग्ध उद्योग एवं पशुधन विकास के लिए बहुत श्रेष्ठ एवं अनुकूल है। ऐसी जलवायु में दूध एवं उससे निर्मित पदार्थ शीघ्र खराब नहीं होते।

- डेनमार्क में हरी घास के विस्तृत चरागाह पाये जाते हैं, क्योकि डेनमार्क का पहाड़ी-पठारी धरातल घास उत्पादन के अधिक अनुकूल है तथा वहाँ घास उगाने की पूर्ण व्यवस्था कर ली गयी है।

- यहाँ पर छोटे-छोटे खेत कृषि-कार्य के लिए अनुपयुक्त हैं; अतः उन पर चारे वाली फसलें ही अधिक उगायी जाती हैं। इस प्रकार पशुओं को पौष्टिक चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाता है।

- डेनमार्क में उत्तम नस्ल की अधिक दूध देने वाली गायें पाली जाती हैं। एक गाय औसतन एक दिन में 40-50 लिटर दूध देती है। इन गायों का दूध मशीनों से दूहा जाता है।

- डेनमार्क में दुग्ध उद्योग का 90% कार्य 9 हजार सहकारी समितियों द्वारा किया जाता है; अतः यहाँ उत्पादन की श्रेष्ठता पर विशेष ध्यान रखा जाता है।।

- डेनमार्क में दुग्ध उत्पादित मक्खन एवं पनीर की माँग विदेशों में बहुत अधिक रहती है, जिससे इस उद्योग को बहुत प्रोत्साहन मिला है।

- यहाँ का लगभग 80% दूध मक्खन बनाने में तथा 10% दूध पनीर में प्रयुक्त किया जाता है।

(9) ऑस्ट्रेलिया – ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया व न्यू साउथ वेल्स प्रान्तों में व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक विधियों द्वारा गौ-पालन किया जाता है। यहाँ विस्तृत पशु फार्म, उत्तम नस्लें, प्रशीतन सुविधाओं तथा विस्तृत कृषि द्वारा चारा उगाने की व्यवस्था है। इसी कारण दुग्ध पदार्थों के निर्यात में ऑस्ट्रेलिया को विश्व में चतुर्थ स्थान प्राप्त है।

(10) न्यूजीलैण्ड – न्यूजीलैण्ड में दूध व्यवसाय का विकास उत्तरी द्वीप के आर्द्र भागों में हुआ है। टारानाकी मैदान, जिसबोर्न तथा ऑकलैण्ड क्षेत्र में, विशेष रूप से दुग्ध व्यवसाय विकसित है। इस द्वीपीय देश की आर्द्र शीतोष्ण जलवायु, विस्तृत चरागाह, उत्तम नस्लों की गाय, विरल जनसंख्या, ब्रिटिश पूँजी तथा संरक्षण का लाभ प्राप्त होने के कारण यह व्यवसाय उन्नत हो गया है। दुग्ध पदार्थों के निर्यात से राष्ट्रीय आय की प्राप्ति होती है।

(11) दक्षिणी अमेरिका के देशों में प्रतिवर्ष 2 करोड़ 46 लाख मीट्रिक टन दूध उत्पादन होता है। महाद्वीप के कुल उत्पादन का 35% ब्राजील में तथा 30% के लगभग अर्जेण्टाइना में होता है। अधिक जनसंख्या के कारण ब्राजील में स्थानीय उपभोग अधिक होता है। अर्जेण्टाइना विश्व में दुग्ध पदार्थों के व्यापार में प्रमुख देश है। यहाँ पम्पा के समशीतोष्ण धारा के प्रदेशों में बड़े-बड़े पशु फार्मों पर व्यवस्थित ढंग से पशुपालन किया जाता है।

अन्य देशों में चीन, टर्की, मलेशिया, मैक्सिको, युगाण्डा, केन्या, तन्जानिया आदि में दुग्ध व्यवसाय विकसित किया जा रहा है।

प्रश्न 2

विश्व में मांस व्यवसाय के लिए आवश्यक दशाओं तथा उत्पादक देशों का वर्णन कीजिए।

उत्तर

गोमांस Beef

विश्व में कुल मांस का 47% गाय व बछड़ों से प्राप्त होता है। गोमांस उत्पादन के लिए वे सभी भौगोलिक दशाएँ उपयुक्त होती हैं जो दुग्ध व्यवसाय के लिए आवश्यक हैं; संयुक्त राज्य, पूर्व सोवियत संघ, अर्जेण्टाइना, ब्राजील, चीन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया एवं पश्चिमी जर्मनी प्रमुख गोमांस उत्पादक देश हैं।

(1) संयुक्त राज्य अमेरिका – यहाँ विश्व का 20.7% से अधिक गोमांस उत्पादन होता है। गो-पालन का पूर्वारम्भ यहाँ देश के उत्तरी-पूर्वी (न्यू-इंग्लैण्ड) राज्यों में किया गया, जो क्रमशः पश्चिमी मैदान की ओर स्थानान्तरित हुआ। मक्का की पेटी एवं टैक्सास राज्य में मांस वाले मवेशियों की संख्या अधिक है। शिकागो विश्व की सबसे बड़ी मांस की मी हाँ प्रति घण्टे 2,500 पशु वध की व्यवस्था है। ओमाहा, कन्सास फ्टिी, साउथ सेन्टपॉल, डेनवर आदिनमर गोमांस के प्रमुख केन्द्र हैं।

(2) ब्राजील – गौमांस उत्पादन में ब्राज़ील विश्व में द्वितीय स्थान पर है, यद्यपि कुल मांस उत्पादन में कालस्थान है।हाँ विश्व का लगभग 12.2% गोमांस प्राप्त होता है। देश के दक्षिणी भाग, ब्राजीलिया पठारावे, तटीय-भाग मुख्य पशुपालक प्रदेश हैं। रायोग्रान्डे में पैकिंग संयन्त्र स्थापित हैं तथा अधिकांश निर्यात अहीसे होता है।

(3) चीन – यहाँ विश्व को 11.4% से अधिक गोमांस उत्पादन होता है। अधिकांश उत्पादन यहाँ स्थानीय उपभोग के लिए होता है।

(4) भारत – विश्व के गोमांस उत्पादकों में भारत चौथे स्थान पर है। यद्यपि भारत में गायों की संख्या अधिक है तथापि धार्मिक कारणों से यहाँ विश्व का लगभग 4.6% गोमांस ही उत्पादित होता है।

(5) अर्जेण्टाइना – मांस उत्पादन में विश्व का पाँचवाँ गोमांस उत्पादक देश है। यहाँ विश्व का 4.6% से अधिक गोमांस उत्पादन होता है जो देश के कुल मांस का 80% है। यहाँ मांस वाले मवेशी अधिक संख्या में पाले जाते हैं। अधिक मांस प्रदान करने वाली उत्तम नस्लों को प्राथमिकता दी जाती है। चाको व पम्पा प्रदेश की शीतोष्ण जलवायु, विस्तृत चरागाह, अल्प जनसंख्या, अल्फाल्फा चारे का उत्पादन आदि उत्तम भौगोलिक सुविधाएँ ही मांस उत्पादन के लिए प्रेरक हैं। यह देश संसार के कुल मांस का 30% निर्यात व्यापार करता है। ब्यूनस आयर्स तथा रोजारियो मांस की प्रमुख मण्डियाँ हैं।

(6) ऑस्ट्रेलिया – यह गोमांस उत्पादन में विश्व में सातवें स्थान पर है। यहाँ विश्व का % गोमांस उत्पादन होता है। क्वीन्सलैण्ड राज्य के पूर्वी तटीय भाग, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विस्तृत पशु फार्म पाये जाते हैं। एक फार्म में प्राय: 50 हजार पशु रखे जाते हैं। विन्ढम तथा टाउन्स विले प्रमुख गोमांस की मण्डियाँ हैं। जनसंख्या अल्प होने के कारण मांस के निर्यात व्यापार में ऑस्ट्रेलिया का विशेष योगदान है।

(7) CIS देश – यहाँ विश्व का 4% गोमांस उत्पादन होता है। यूरोपीय रूस में क्रास्नोदर, विन्नित्सा, ब्रियांस्क, लेनिनग्राड, मास्को आदि एवं एशिया में कारागण्डा, अल्माटुआटा, दुशानबे, फुन्जे, खाबरोव्स्क, अशखाबाद, इर्कुट्स्क, ओमस्क, पेट्रोपावलोव्स्क, सेमि-पलातिंस्क, ओर्क, स्वर्डलोव्स्क, लेनिनाबाद, बाकू आदि प्रमुख गोमांस केन्द्र हैं। यहाँ मांस हिमीकरण (freezing), डिब्बाबन्दी (canning), तथा पैकिंग के संयन्त्र स्थित हैं।

(8) फ्रांस – यहाँ विश्व का लगभग 3% गोमांस प्राप्त होता है।

(9) जर्मनी – यहाँ विश्व का 2.5% गोमांस प्राप्त होता है।

(10) न्यूजीलैण्ड – यहाँ गो-पालन मांस के उद्देश्य से अधिक किया जाता है। उत्तरी द्वीप की जलवायु गायों के लिए उपयुक्त है। ऑकलैण्ड एवं वेलिंगटन मांस की प्रमुख मण्डियाँ व पत्तन हैं।

अन्य उत्पादकों में कनाडा, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान आदि हैं।

विश्व व्यापार World Trade

गोमांस के निर्यातक देशों में अर्जेण्टाइना प्रथम है। न्यूजीलैण्ड, ऑस्ट्रेलिया, डेनम, संयुक्त राज्य अन्य निर्यातक देश हैं। यूरोपीय देश मांस के प्रमुख आयातक हैं। जर्मनी, फ्रांस, इटली व ब्रिटेन प्रमुख आयातक हैं।

सूअर का मांस Pork

विश्व के कुल मांस उत्पादन में लगभग 44% सूअर का मांस ही है। धार्मिक कारणों से मुस्लिम देशों को छोड़कर विश्व में सर्वत्र सूअर पालन होता है। प्रायः सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में सूअर पालन अधिक प्रचलित है, क्योंकि इसकी प्रजनन शक्ति तीव्र होती है, यह सड़े-गले फेंके गये भोजन, विष्ठा, मलआदि से पेट भर लेता है। डेयरी व्यवसाय वाले क्षेत्रों में मक्खन-रहित दूध तथा मक्का खिलाकर व्यवस्थित रूप से सूअर पालन किया जाता है।

सूअर पालन के क्षेत्र – विश्व के प्रमुख सूअरपालक देश चीन, सोवियत रूस, संयुक्त राज्य, यूरोपीय देश एवं दक्षिणी अमेरिकी देशों में ब्राजील तथा अर्जेण्टाइना हैं।

- चीन – विश्व में सूअर मांस उत्पादकों में चीन का प्रथम स्थान है। यहाँ विश्व का लगभग 47% सूअर मांस उत्पादन होता है। देश का 80% मांस सूअर से ही प्राप्त होता है। चीन के सभी प्रान्तों में सूअर पालन होता है, किन्तु अनाहवेई, क्वांगतुंग, जेचवान तथा होपे प्रान्तों में विशेष रूप से सूअर पाले जाते हैं। प्राय: प्रत्येक कृषक परिवार अपनी खाद्य आवश्यकता की पूर्ति के लिए सूअर पालता है।

- संयुक्त राज्य – मक्का की पेटी के क्षेत्र में सूअरपालन अधिक किया जाता है। ओहियो का सिनसिनाती नगर सूअर मांस की विश्व प्रसिद्ध मण्डी है। आयोवा, इलीनोयस, कन्सास, नेब्रास्का व इण्डियाना राज्य भी सूअर मांस उत्पादन में उल्लेखनीय हैं। मांस पैकिंग के प्रमुख केन्द्र सिनसिनाती, शिकागो, सेंट लुई, कन्सास सिटी, ओकलाहीमा तथा मिलबँकी हैं। यहाँ से चर्बी (lard) का भी निर्यात किया जाता है। लार्ड हॉग केन्द्र से संयुक्त राज्य का 30% तथा विश्व का 9.5% सूअर मांस प्राप्त होता है।

- रूस – यह विश्व का द्वितीय सूअर मांस उत्पादक देश है। यहाँ से विश्व का 14% सूअर मांस प्राप्त होता है जो देश के कुल मांस उत्पादन का 40% है। यूरोपीय रूस में सूअर पालन अधिक प्रचलित है।

यूरोपीय देशों में जर्मनी, ब्रिटेन, पोलैण्ड, फ्रांस, डेनमार्क, स्पेन व यूगोस्लाविया आदि देश सूअर पालन में उल्लेखनीय हैं। जर्मनी के दक्षिणी-पश्चिमी वन प्रदेशों में, यूगोस्लाविया के ओक तथा बीच के वनों में, बाल्टिक तटवर्ती जौ उत्पादक क्षेत्रों में, दक्षिणी-पश्चिमी फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, दक्षिणी इंग्लैण्ड तथा वेल्स में सूअर मांस उत्पादन होता है।

अन्य उत्पादकों में ब्राजील, मैक्सिको, दक्षिणी अफ्रीका, अर्जेण्टाइना, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैण्ड हैं। भारत में भी सूअर पालन किया जाता है।

विश्व व्यापार World Trade

सूअर-मांस के मुख्य निर्यातक देश संयुक्त राज्य, जर्मनी, न्यूजीलैण्ड, अर्जेण्टाइना व ऑस्ट्रेलिया हैं। आयातक देशों में ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम व अन्य यूरोपियन देश हैं। सूअर के बालों के निर्यात में चीन तथा पूर्व सोवियत संघ महत्त्वपूर्ण देश हैं।

भेड़ व बकरी का मांस Mutton

भेड़ तथा बकरीपालन के तीन उद्देश्य होते हैं-

- दूध

- ऊन तथा

- मांस प्राप्ति।

बकरी से दूध व मांस तथा भेड़ से मांस व ऊन प्राप्त होती है। विभिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न किस्म की भेड़े पाली जाती हैं। 90% मांस (Mutton) भेड़ से प्राप्त होता है। भेड़पालन का कार्य मुख्य रूप से विश्व के शुष्क तथा अर्द्ध-शुष्क मरुस्थलीय पठार एवं पर्वतीय भागों में किया जाता है। प्रायः विरल जनसंख्या तथा विस्तृत क्षेत्रफल वाले देशों में भेड़पालन किया जाता है। भेड़ का मांस गोमांस तथा सूअर के मांस की अपेक्षा कम महत्त्वपूर्ण होता है।

संसार में मांस उत्पादन के क्षेत्र

Production Areas of Mutton in World

मांस तथा ऊन वाली भेड़े पृथक् नस्लों की होती हैं, किन्तु अब दोगली नस्लें विकसित की गयी हैं। जिनसे ऊन व मांस दोनों ही प्राप्त होते हैं। मटन उत्पादक देशों में न्यूजीलैण्ड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेण्टाइना, संयुक्त राज्य, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, दक्षिणी अफ्रीका संघ तथा उरुग्वे प्रमुख हैं। भेड़पालन विरल आबाद क्षेत्रों में प्रचलित है, क्योंकि-

- भेड़ शुष्क, अनुर्वर, असमतल तथा बीहड़ क्षेत्रों में भी रह सकती है।

- अत्यन्त छोटी व कठोर घास पर भी यह गुजर कर लेती है।

- ये तीव्र पहाड़ी ढालों पर भी चर सकती हैं। भेड़ के अतिरिक्त केवल बकरी ही ऐसे क्षेत्रों में चर सकती है।

- भेड़ के लिए प्राकृतिक चारा ही पर्याप्त होता है। इसे अन्न नहीं खिलाना पड़ता।

- इसे चराने में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता नहीं है।

- फाकलैण्ड, आइसलैण्ड, पैटेगोनिया और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जैसे क्षेत्रों में कृषि या अन्य व्यवसाय पनप नहीं सके, भेड़पालन ही आजीविका को मुख्य साधन है।

CIS देश – यूरोपीय भाग में काकेशियाई प्रदेश तथा एशियाई भाग में रूसी तुर्किस्तान में दोगली नस्लों द्वारा मांस तथा ऊन प्राप्त किया जाता है। कजाकिस्तान, उजबेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किरगिजस्तान, जार्जिया, अजरबैजान एवं साइबेरिया के दक्षिणी भाग तथा यूराल प्रदेश भेड़पालन के मुख्य क्षेत्र हैं।

- चीन – यहाँ विश्व का 56% भेड़-मांस प्राप्त किया जाता है। चीनी-तुर्किस्तान, भीतरी मंगोलिया, मंचूरिया तथा युन्नान के पठार पर भेड़पालन अधिक किया जाता है।

- ऑस्ट्रेलिया – यहाँ विश्व की सर्वाधिक भेड़े पाली जाती हैं, किन्तु यहाँ भेड़पालन का मुख्य उद्देश्य ऊन प्राप्ति है। अतः यहाँ मांस उत्पादन कम होता है। फिर भी यहाँ विश्व का लगभग 9% भेड़-मांस उत्पन्न किया जाता है जो यहाँ के कुल मांस उत्पादन का 21% है। यहाँ पश्चिमी अर्द्ध-मरुस्थल एवं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पर्वतीय भाग पर पशुपालन किया जाता है।

- न्यूजीलैण्ड – यह छोटा सा द्वीपीय देश संसार में मटन उत्पादन में तृतीय स्थान पर है। यहाँ विश्व का 7% से अधिक मटन उत्पन्न होता है, जो इस देश के कुल मांस उत्पादन को 53% है। यह विश्व के प्रमुख मटन निर्यातक देशों में से है। दक्षिणी द्वीप के केन्टरबरी मैदान में उत्तम चरागाहों में मटने वाली एवं उत्तरी द्वीप के दक्षिणी भाग में भी ऊन वाली भेड़े पाली जाती हैं।

- संयुक्त राज्य – यहाँ विश्व का लगभग 2% भेड़ मांस प्राप्त किया जाता है। यहाँ पश्चिमी पर्वतीय तथा पठारी भागों पर भेड़े चराई जाती हैं। टैक्सास राज्य का एडवर्ड पठार भी भेड़ चारण के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। संयुक्त राज्य में भेड़पालन मुख्यतः ऊन प्राप्ति के लिए होता है। यहाँ भेड़ों को मक्का, जौ, विशिष्ट घासे खिलाकर हृष्ट-पुष्ट किया जाता है। भेड़ मांस उत्पादन में इलिनोयस, ओहियो, इण्डियाना, आयोवा, टैक्सास, कैलीफोर्निया तथा कोलोरेडो राज्य महत्त्वपूर्ण हैं।

अन्य उत्पादकों में अर्जेण्टाइना, दक्षिणी अफ्रीका, भारत, बोलीविया, मैक्सिको, पीरू, टर्की, पाकिस्तान, ईरान आदि हैं। यूरोपीय देशों में, ग्रीस, इटली, स्पेन, पुर्तगाल व रोमानिया मुख्य भेड़पालक देश हैं।

विश्व व्यापार World Trade

मटन के निर्यातक देशों में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, अर्जेण्टाइना, दक्षिणी अफ्रीका व संयुक्त राज्य हैं। आयातक देशों में फ्रांस व ब्रिटेन आदि यूरोपीय देश प्रमुख हैं।

प्रश्न 3

विश्व में ऊन व्यवसाय का वर्णन कीजिए।

या

ऑस्ट्रेलिया के भेड़-पालन का वर्णन कीजिए। [2007, 13]

उत्तर

ऊन – पशुओं से अनेक प्रकार के रेशेदार पदार्थ प्राप्त होते हैं जिनमें ऊन सबसे महत्त्वपूर्ण है। ऊन से वस्त्र, कम्बल, कालीन, गलीचे, शाल-दुशाले, नमदे आदि बनाये जाते हैं। ऊन प्रदान करने वाले पशुओं में भेड़, बकरी, ऊँट, याक, अल्पाका, लामा तथा विकुना आदि हैं। संसार की 90% से अधिक ऊन भेड़ से ही प्राप्त होती है।

भेड़पालन का कार्य अनेक प्रकार की जलवायु में किया जाता है। उत्तम ऊन वाली भेड़ों के लिए चूना पत्थरयुक्त भूमि तथा शुष्क उपोष्ण अथवा शीतोष्ण जलवायु उपयुक्त रहती है। इनके लिए 10°C शीतकालीन तापमान, 20°C से 40°C ग्रीष्मकालीन तापमान, 50 से 75 सेमी वर्षा उपयुक्त रहती है। 25 सेमी से कम वर्षा होने पर घास सूख जाती है तथा 75 सेमी से अधिक वर्षा होने पर भेड़ को खुरपका नामक रोग लग जाता है। उत्तम ऊन इंग्लिश, मेरिनो एवं दोगली नस्ल की भेड़ों से प्राप्त होती है।

ऊन के उत्पादक क्षेत्र

Production Areas of Wool

विश्व के समस्त ऊन उत्पादन का 30% अकेले ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त होता है। अन्य प्रमुख ऊन उत्पादक देश चीन, न्यूजीलैण्ड, अर्जेण्टाइना, ब्रिटेन, यूक्रेन, रूस, दक्षिणी अफ्रीका, उरुग्वे, तुर्की, भारत आदि हैं।

विश्व में ऊन का वार्षिक उत्पादन

Annual Production of Wool in the World

दक्षिणी गोलार्द्ध के देश संसार का लगभग 2/3 ऊन उत्पादन करते हैं। यहाँ शीतोष्ण व शुष्क पठारी भागों की जलवायु भेड़पालन के लिए उपयुक्त है। यहाँ विस्तृत चरागाह एवं विरल जनसंख्या के कारण कृषि या अन्य व्यवसायों की अपेक्षा पशुचारण विकसित है। इन देशों में यूरोपीय उपनिवेशकों द्वारा वैज्ञानिक तथा प्राविधिक ज्ञान एवं पूँजी की सहायता से व्यवस्थित सबसे अधिक पशुचारण का विकास हुआ है।

(1) ऑस्ट्रेलिया – यहाँ विस्तृत फार्मों पर भेड़पालन किया जाता है। भेड़ों की सुरक्षा के लिए फार्मों पर लोहे के तार तथा जालियाँ लगाई जाती हैं। यहाँ अधिकांश भेड़े ग्रेट डिवाइडिंग रेन्ज के पश्चिम की ओर एक अर्द्ध-चन्द्राकार क्षेत्र में केन्द्रित हैं। यहाँ अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ऊन उद्योग पर्याप्त विकसित है। ऑस्ट्रेलिया में अधिकांश भेड़े उत्तम ऊन-प्राप्ति के उद्देश्य से पाली जाती हैं। न्यूसाउथ वेल्स, विक्टोरिया तथा क्वीन्सलैण्ड राज्यों में भेड़पालन अधिक होता है। ऊन उत्पादन के मुख्य केन्द्र सिडनी, मेलबोर्न, जीलॉग, एलबरी, ब्रिस्बेन आदि हैं। समस्त उत्पादन का 85% ऊन निर्यात कर दिया जाता है, जिसका आधा भाग ब्रिटेन आयात करता है।

(2) न्यूजीलैण्ड – यहाँ विश्व की 16.4% ऊन प्राप्त होती है। दक्षिणी द्वीप के केन्टरबरी मैदान तथा दक्षिणी आल्प्स के पूर्वी ढलानों पर भेड़े चराई जाती हैं। विरल जनसंख्या, शीतोष्ण जलवायु एवं विषम धरातल के कारण यहाँ पशुचारण व्यवसाय समुन्नत है। यहाँ अंग्रेज रोमनीमार्श तथा लीसेस्टर नस्लें लाये थे। तदुपरान्त मेरिनो व इंग्लिश नस्लों के मिश्रण से दोगली नस्लें विकसित की गयीं। अधिकांश ऊन ब्रिटेन को निर्यात होती है।

(3) चीन – यहं विश्व का तीसरा बड़ा ऊन उत्पादक देश है। यहाँ विश्व का लगभग 11.2% ऊन प्राप्त किया जाता है। सीक्यांग, आन्तरिक मंगोलिया, मंचूरिया, शांतुंग एवं युन्नान प्रान्तों में भेड़पालन अधिक किया जाता है।

(4) यूनाइटेड किंगडम – यहाँ भेड़पालन तथा ऊन उत्पादन बहुत प्राचीन समय से प्रचलित रहा है। पिनाइन प्रदेश, वेल्स पर्वत, दक्षिणी-पूर्वी इंग्लैण्ड के खड़िया (Chalk) तथा चूना-पत्थर (Limestone) के प्रदेश एवं स्कॉटिश उच्च प्रदेश पर भेड़पालन किया जाता है। यहाँ की इंग्लिश नस्लों की भेड़े विश्वविख्यात हैं। यहाँ विश्व की 2.5% ऊन प्राप्त होती है।

(5) अर्जेण्टाइना – यह विश्व का पाँचवाँ प्रमुख ऊन उत्पादक देश है। यहाँ विश्व की 2.3% ऊन प्राप्त होती है। पैटेगोनिया के पठारी भाग भेड़पालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्र हैं।

(6) दक्षिणी अफ्रीकां – यहाँ विश्व की लगभग 4% ऊन प्राप्त होती है। यहाँ मेरिनो जाति की उत्तम भेड़े पाली जाती हैं। ड्रेकन्सबर्ग पर्वतों की तलहटी तथा कास के शुष्क पठारी भागों में भेड़पालन किया जाता है। केप प्रान्त, ट्रांसवाल, ऑरेन्ज फ्री-स्टेट आदि राज्यों में ऊन उत्पादन किया जाता है। केपटाउन, डरबन तथा पोर्ट एलिजाबेथ पत्तनों से ऊन निर्यात की जाती है।

(7) तुर्की – यहाँ विश्व की 1.3% ऊन प्राप्त होती है। यहाँ भी उत्तम किस्म की मेरिनो भेड़े पाली जाती हैं। एशिया माइनर के पठारी भाग भेड़ चराने के लिए उत्तम हैं।

प्रश्न 4

मत्स्याखेट के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए तथा विश्व में मछली पकड़ने वाले प्रमुख क्षेत्र भी बताइए। [2007]

या

उत्तरी गोलार्द्ध के प्रमुख मत्स्य क्षेत्रों का विवरण लिखिए।

या

विश्व में मत्स्य उद्योग का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत कीजिए –

(i) दो प्रमुख मत्स्य उद्योग क्षेत्र,

(ii) उत्पादन,

(iii) व्यापार। [2010]

या

उत्तरी प्रशान्त महासागर के प्रमुख मत्स्य क्षेत्रों का विवरण लिखिए। [2008]

या

विश्व के मत्स्य संसाधनों का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत कीजिए –

(क) अनुकूल दशाएँ

(ख) विश्व के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार।

उत्तर

मत्स्याखेट के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएँ

Favourable Geographical Conditions for Fishing

मछली-व्यवसाय के लिए निम्नलिखित भौगोलिक (दशाएँ) सुविधाएँ आवश्यक होती हैं –

- समशीतोष्ण जलवायु – समशीतोष्ण जल मछलियों का प्रमुख निवास स्थान है तथा इस जल- राशि की मछलियाँ अधिक पौष्टिक एवं स्वादिष्ट होती हैं। पश्चिमी यूरोपीय तट इसका मुख्य उदाहरण है।

- सागर का उथला होना – महाद्वीपीय मग्न तट पर, जिनकी गहराई 180 मीटर तक होती है, मछलियों की उत्पत्ति के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र होते हैं। विश्व में ऐसे सागर तटों पर सबसे अधिक मछलियाँ पकड़ी जाती हैं।

- ताजे जल की प्राप्ति – जिन भागों में नदियाँ सागरों से मिलती हैं, वहाँ सदैव ताजे जल का स्रोत बना रहता है। इस क्षेत्र के जल में फॉस्फेट तथा नाइट्रोजन की काफी मात्रा मिली रहती है। ये क्षेत्र मछलियों के अण्डे देने के प्रमुख क्षेत्र होते हैं; अतः यहाँ पर मछलियों को पकड़ना बड़ा ही सुविधाजनक होता है।

- खाद्य सामग्री की उपलब्धि – ‘प्लैंकटन’ (Plankton) एक प्रकार की काई है, जो मछली का प्रिय भोजन होता है। छिछले सागरीय जल में जहाँ सूर्य की किरणें नीचे तल तक (180 मीटर की गहराई तक) पहुँच जाती हैं, वहाँ प्लैंकटने भारी मात्रा में उत्पन्न होती है। यह नदियों के मुहानों पर अधिक मिलती है। अत: इन भागों में मछलियों को अधिक पकड़ा जाता है।

- सूर्य के प्रकाश की प्राप्ति – सूर्य का प्रकाश जल में 180 मीटर की गहराई तक ही पहुँच पाता है; अत: इस भाग में ‘प्लैंकटन’ की उत्पत्ति पर्याप्त मात्रा में होती है। यही कारण है कि छिछले सागर तटों पर मछलियाँ अधिक पकड़ी जाती हैं।

- गर्म एवं ठण्डी जलधाराओं का मिलन-स्थल – गर्म एवं ठण्डी जलधाराओं के मिलन-स्थल मछली पकड़ने के महत्त्वपूर्ण क्षेत्र बन गये हैं। इनके मिलन से मछलियों के भोज्य पदार्थ-‘प्लैंकटन’- की पर्याप्त मात्रा में उत्पत्ति होती है। उदाहरणार्थ-जापान के तट पर क्यूरोसिवो की गर्म एवं क्यूराइल की ठण्डी जलधाराओं के मिलने से कोहरे की उत्पत्ति होती है। इस वातावरण में मछलियाँ पर्याप्त विकसित होती हैं तथा ये क्षेत्र मछलियों के अक्षय भण्डार बन गये हैं।

- कटे-फटे तट का होना – व्यापारिक रूप से बड़े-बड़े स्टीमर तथा जलयानों को ठहराने के लिए कटे-फटे तटों पर सुरक्षित पोताश्रयों एवं प्राकृतिक पत्तनों का निर्माण बड़ा ही सुविधाजनक रहता है। सुरक्षित एवं प्राकृतिक पत्तनों का विकास ऐसे ही भागों में किया जा सकता है। अतः इन भागों में सुविधापूर्वक मछलियों को एकत्रित किया जा सकता है।

- कुशल एवं साहसिक नाविक कला का विकास – मछलियों को पकड़ने के लिए कुशल एवं साहसिक नाविकों एवं मछुआरों का होना अति आवश्यक है जो जोखिम उठाकर भी दूरवर्ती भागों से मछलियाँ पकड़ सकें। जापानी नाविक बड़े ही साहसी होते हैं, जो दूरवर्ती भागों में जाकर गहरे सागरों से भी मछलियाँ पकड़ लेते हैं।

- स्थानीय एवं विदेशी माँग – मछलियाँ पकड़ने वाले क्षेत्रों के निकटवर्ती भागों में पर्याप्त खपत क्षेत्रों का होना अति आवश्यक है, क्योंकि मछली शीघ्र खराब होने वाली वस्तु है; अत: स्थानीय माँग का बने रहना मछली व्यवसाय को प्रोत्साहन देती रहता है।

- नवीन वैज्ञानिक विधियों एवं उपकरणों का विकास – मछलियों को भारी मात्रा में पकड़ने के लिए आधुनिक नवीन विधियों-नावें, स्टीमर, ट्रालर, ड्रिफ्टर्स एवं जाल आदि–की सहायता से पकड़ा जाना चाहिए। इन उपकरणों के न होने से दूरवर्ती एवं गहरे सागरों से मछलियाँ पकड़ना सम्भव नहीं हो पाता।

इनके अतिरिक्त शीत-भण्डारण व्यवस्था, तीव्र परिवहन साधनों की सुलभता, सहायक उद्योगों का विकास, मछली खाने में धार्मिक बाधाओं को न होना आदि तथ्य मछली व्यवसाय को सुचारु रूप से गति प्रदान करने के लिए अति आवश्यक होते हैं।

विश्व के प्रधान मछली उत्पादक क्षेत्र

Main Fishing Areas of the World

व्यापार के लिए अधिकांश मछलियाँ शीतोष्ण कटिबन्धीय सागरों से पकड़ी जाती हैं। औद्योगिक क्रान्ति से प्रभावित देशों ने मत्स्य-व्यवसाय में विशेष प्रगति की है, परन्तु भौगोलिक सुविधाओं के कारण यह व्यवसाय कुछ सीमित क्षेत्रों में ही पनप सका है। विश्व के मछली उत्पादन का 88% भाग सागरों से प्राप्त होता है जो व्यापारिक दृष्टि से अति महत्त्वपूर्ण है।

विश्व में 25,000 से 30,000 तक मछली की किस्में पायी जाती हैं, जिनमें सालमन, सारडाइन, कॉड, हैडाक, मैकेरैल, बोनिटो, कटल फिश, विलिण्डसटर, टूना, यलोटेल, सोलब्रीम, ह्वेल आदि मुख्य हैं। कुल मछली उत्पादन का 73% भाग (24° उत्तरी अक्षांश से 664° उत्तरी अक्षांश तक) उच्च कटिबन्धीय क्षेत्रों से प्राप्त होता है। मध्य अक्षांशों में 20° से 40° अक्षांशों के मध्य दोनों गोलाद्ध में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। कुल मछली उत्पादन का 12% भाग आन्तरिक महाद्वीपीय भागों से प्राप्त होता है। मछली उत्पादन के निम्नलिखित क्षेत्र मुख्य स्थान रखते हैं –

(1) उत्तरी-पूर्वी एशियाई देश – उत्तरी-पूर्वी प्रशान्त महासागर का तटीय क्षेत्र विश्व के मछली उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, जहाँ विश्व की 34% मछली का उत्पादन किया जाता है। इस प्रदेश का विस्तार उत्तर में बेरिंग जलडमरूमध्य से लेकर दक्षिण में दक्षिणी चीन तक विस्तृत है। इसके अन्तर्गत जापान, चीन, कोरिया, पूर्वी सोवियत संघ एवं सखालीन द्वीप के क्षेत्र सम्मिलित हैं। सालमन, सारडाइने, टूना, बोनिटो, मैकेरैल, कॉड तथा सील पकड़ी जाने वाली मुख्य मछलियाँ हैं।

जापान प्रतिवर्ष लगभग 60 लाख टन मछली पकड़ता है जो विश्व उत्पादन का लगभग 20% भाग है। जापान की 10% जनसंख्या इसी व्यवसाय में लगी हुई है। यहाँ से विदेशों को मछलियाँ निर्यात की जाती हैं। जापान के उत्तरी क्षेत्र में हेल मछली पकड़ी जाती है। यहाँ मछलियों को सुखाने, तेल निकालने एवं खाद बनाने के अनेक कारखाने हैं। जापान के बाद चीन, दक्षिणी कोरिया एवं ताईवान मछली पकड़ने में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस प्रदेश को मत्स्याखेट के लिए निम्नलिखित भौगोलिक सुविधाएँ प्राप्त हैं –

- क्यूरोसिवो एवं क्यूराइल की गर्म व ठण्डी जलधाराओं का मिलन-स्थल,

- प्रारम्भ से कुशल एवं विकसित नाविक कला,

- अधिकांश नदियों का पूर्वी ढालों पर गिरना, जिससे भारी मात्रा में प्लैंकटने की उत्पत्ति होती है,

- समशीतोष्ण जलवायु,

- औद्योगीकरण के साथ-साथ मछली की माँग में वृद्धि, तथा

- तकनीकी एवं परिवहन के विकसित साधन।।

जापान का मत्स्य उत्पादन – उत्तर-पूर्वी एशिया के तटीय या उत्तर-पूर्वी प्रशान्त क्षेत्र में जापान मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से सबसे महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ विश्व की लगभग 13% मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। जापान में मछुआरों की बस्तियाँ कटी-फटी, समुद्री तट रेखा के किनारे-किनारे बसी हुई हैं। क्यूराइले की ठण्डी व क्यूरोसिवो की गर्म जलधारा जापान के पश्चिमी तट पर मिलती है तथा मत्स्य विकास में सहायक हुई है। जापान में मत्स्य उद्योग के विकास हेतु निम्नलिखित सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

- जापान एक द्वीपीय देश है तथा चारों तरफ से जल से घिरा है, जिसमें बहुतायत में मछलियाँ पनपती हैं।

- जापान की तट रेखा कटी-फटी है।

- जापान में कृषि-योग्य भूमि का अभाव है; अतः जापानियों को प्रमुख भोजन मछली है।

- जापान में स्वचालित नौकाएँ हैं तथा तकनीकी विकास भी अधिक है जिस कारण मछली की माँग अधिक रहती है।

- विस्तृत स्थानीय बाजार की सुविधा उपलब्ध है।

- जापान में मत्स्य उद्यम को सरकारी सहयोग व संरक्षण प्राप्त है।

- यहाँ की जलवायु शीतोष्ण है; अत: मछलियाँ शीघ्र नष्ट नहीं होती हैं तथा भण्डारण की भी पर्याप्त सुविधा है।

(2) उत्तरी-पश्चिमी यूरोपीय देश – यह विश्व का महत्त्वपूर्ण मत्स्य संग्रहण क्षेत्र है, जो पुर्तगाल से लेकर श्वेत सागर तक विस्तृत है। यह क्षेत्र विश्व की 25% मछली उत्पन्न करता है। यहाँ पर मछली पकड़ने के अनेक चबूतरे (Banks) स्थापित हुए हैं। इनमें उत्तरी सागर का डॉगर बैंक, बिस्के की खाड़ी, बाल्टिक सागर, बैरेण्ट सागर, इंग्लिश चैनल आदि महत्त्वपूर्ण हैं। ब्रिटेन, नार्वे, स्वीडन, आइसलैण्ड, डेनमार्क, हॉलैण्ड, बेल्जियम, फ्रांस आदि प्रमुख मछली-उत्पादक देश हैं।

यहाँ का वार्षिक उत्पादन 80 लाख मीट्रिक टन है। हैरिंग, कॉड, हेक, स्कैट, प्रॉन, टूना, मैकेरैल, हेलीबुट, सालमन, सारडाइन आदि पकड़ी जाने वाली मुख्य मछलियाँ हैं। इस प्रदेश में ब्रिटेन एवं नार्वे मुख्य मत्स्य उत्पादक देश हैं। विश्व की 66% कॉड मछलियाँ इसी क्षेत्र से पकड़ी जाती हैं। प्रमुख देशों का उत्पादन इस प्रकार है-ब्रिटेन- 23%, नार्वे-22%, स्पेन-11%, आइसलैण्ड-8%, जर्मनी–7%, फ्रांस-6%, पुर्तगाल-6%, नीदरलैण्ड–5%, डेनमार्क-4% एवं स्वीडन–4%। मछली पकड़ने के लिए इन क्षेत्रों को निम्नलिखित भौगोलिक सुविधाएँ प्राप्त हैं –

- उथला सागरीय क्षेत्र होने के कारण मछली पकड़ने के सागरीय चबूतरों (Sea banks) की अधिकता है।

- औद्योगिक क्षेत्रों में सघन जनसंख्या होने के कारण मछली की माँग अधिक रहती है।

- मछली का उपभोग खाद्यान्नों के विकल्प के रूप में किया जाता है।

- सागरीय तट कटा-फटा है।

- उत्तरी अटलाण्टिक उष्ण जलधारा का इस प्रदेश के ठण्डे जल से मिलना।

- पूर्व से ही सागरीय सम्पर्क के कारण कुशल एवं साहसी नाविक।

- मछलियों के लिए भोजन के रूप में पर्याप्त ‘प्लैंकटन की उत्पत्ति।

- शीत भण्डार-गृहों का विकास।

- मछली पर आधारित सहायक उद्योगों का विकास; जैसे–नार्वे में विश्व को 50% ह्वेल मछली का तेल निकाला जाता है।

(3) उत्तरी-पूर्वी अमेरिकी तटीय क्षेत्र – मछली पकड़ने वाला यह क्षेत्र कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे-सहारे न्यूफाउण्डलैण्ड से संयुक्त राज्य के कैरोलिना राज्य तक, विस्तृत है। इस प्रदेश का महाद्वीपीय मग्न-तट काफी विस्तृत एवं चौड़ा है, जहाँ मछली पकड़ने के अनेक बैंक स्थित हैं। ग्राण्ड बैंक इस प्रदेश का मुख्य मछली संग्रहण केन्द्र है। इसका क्षेत्रफल 92,000 वर्ग किमी है। सालमन, कॉड, हैरिंग, मैकेरैल, लोबस्टर, आयस्टर, सारडाइन पकड़ी जाने वाली प्रमुख मछलियाँ हैं। कनाडा से डिब्बों में बन्द कर सालमन मछली का निर्यात किया जाता है। कॉड से तेल निकाला जाता है। न्यूफाउण्डलैण्ड में लोगों का यह मुख्य व्यवसाय है। सैण्टजॉन यहाँ को मछली पकड़ने का सबसे बड़ा केन्द्र है। इस प्रदेश को मछली पकड़ने के लिए निम्नलिखित भौगोलिक सुविधाएँ प्राप्त हैं –

- कनाडा के अधिकांश भूभाग का पठारी होना।

- औद्योगीकरण के कारण मछली की बढ़ती हुई माँग।

- विकसित उच्च तकनीकी।

- ठण्डी लैब्रेडोर एवं गर्म गल्फस्ट्रीम जलधाराओं का मिलने।

- सागरीय तट का कटा-फटा होना।

- गर्म एवं ठण्डी जलधाराओं के मिलने से प्लैंकटन की उत्पत्ति।

- मछलियों पर आधारित सहायक उद्योगों का विकास।

(4) उत्तरी-पश्चिमी अमेरिकी तटीय क्षेत्र – यह क्षेत्र उत्तरी अमेरिका के उत्तरी-पश्चिमी तटीय क्षेत्र में प्रशान्त तट के सहारे-सहारे विस्तृत है। इस क्षेत्र का विस्तार बेरिंग जलडमरूमध्य से लेकर दक्षिण में संयुक्त राज्य के कैलीफोर्निया तट तक है। इस प्रदेश में अलास्का, ब्रिटिश-कोलम्बिया, वाशिंगटन तथा कैलीफोर्निया तट मुख्य हैं। सालमन, हैरिंग, पिलकार्ड, कॉड, हैलीबुट पकड़ी जाने वाली मुख्य मछलियाँ हैं। फ्रेजर एवं कोलम्बिया नदियों के मुहानों पर सर्वाधिक मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। सिएटल तथा प्रिंस-रूपर्ट मछली उद्योग के प्रधान केन्द्र हैं। इस प्रदेश को सभी भौगोलिक सुविधाएँ प्राप्त हैं। यहाँ मछलियों को सुखाकर डिब्बों में बन्द कर विदेशों को निर्यात किया जाता है।

इन प्रदेशों के अतिरिक्त मध्य अक्षांशों में दक्षिणी-उत्तरी अमेरिकी देश, भूमध्यसागरीय देश, ताईवान एवं चीन तटीय क्षेत्र एवं उत्तरी कैलीफोर्निया प्रदेश; उच्च अक्षांशों में केरेबियन सागरीय प्रदेश, चिली को तटवर्ती प्रदेश, मध्य अफ्रीका के तटवर्ती प्रदेश एवं दक्षिणी भारत और पूर्वी द्वीप समूह प्रमुख हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार – मछली शीघ्र खराब होने वाली वस्तु है; अतः इसकी स्थानीय खपत अधिक है। आधुनिक युग में शीतगृहों तथा वैज्ञानिक विधियों की खोज ने इसे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की वस्तु बना दिया है।

निर्यातक देश – न्यूफाउण्डलैण्ड, कनाडा, जापान, नार्वे, चिली, कोरिया, आइसलैण्ड, डेनमार्क आदि।

आयातक देश – ब्रिटेन, सं० रा० अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, चीन, पुर्तगाल आदि।

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1

न्यूजीलैण्ड के डेयरी उद्योग पर एक टिप्पणी लिखिए।

उतर

आधुनिक युग में दुग्ध उद्योग के क्षेत्र में इस देश ने अपना महत्त्वपूर्ण स्थान बना लिया है। यहाँ की शीतोष्ण जलवायु, विस्तृत चरागाह, पहाड़ी भूमि, उत्तम नस्ल के दुधारू पशु, वैज्ञानिक प्रगति तथा विदेशी मॉग ने दुग्ध उद्योग के विकास में बहुत योगदान दिया है। यहाँ दुग्ध उद्योग तरांकी के मैदान, थेम्स, ओटागो के पठार तथा ऑकलैण्ड प्रायद्वीप में फैला हुआ है। डेनमार्क के बाद मक्खन और पनीर बनाने में इसका विश्व में दूसरा स्थान है। न्यूजीलैण्ड से भारी मात्रा में मक्खन, पनीर तथा दुग्ध चूर्ण को विदेशों को निर्यात किया जाता है। दुग्ध उत्पादों का निर्यात न्यूजीलैण्ड की अर्थव्यवस्था का महत्त्वपूर्ण अंग है। ग्लैक्सो मार्का दूध पाउडर न्यूजीलैण्ड का ही उत्पाद है।

प्रश्न 2

विश्व के किन्हीं दो प्रमुख मत्स्य क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। [2010, 11, 12, 13, 15]

उत्तर

विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 4 के अन्तर्गत देखें।

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1

विश्व के पालतू पशुओं को कितने वर्गों में बाँटा जा सकता है?

उत्तर

विश्व के पालतू पशुओं को निम्नलिखित दो वर्गों में बाँटा जा सकता है –

- चौपाये – पालतू गाय, भैंस, बकरी, सूअर आदि जो मनुष्य के भोजन के साधन हैं।

- लद्दू – घोड़ा, खच्चर, बैल, गधे, रेण्डियर, याक, लामा, ऊँट, हाथी जो मनुष्य की सवारी और बोझा लादने के काम आते हैं।

प्रश्न 2

दुग्ध उत्पादन के लिए आवश्यक सहायक तत्त्व बताइए।

उत्तर

दुग्ध उद्योग के लिए शीतोष्ण जलवायु, विस्तृत चरागाह, पहाड़ी भूमि, उत्तम नस्ल के दुधारू पशु, वैज्ञानिक प्रगति तथा विदेशी मॉग आवश्यक तत्त्व हैं।

प्रश्न 3

डेनमार्क में एक गाय औसतन प्रतिदिन कितना दूध देती है?

उत्तर

डेनमार्क में एक गाय औसतन 40-50 किग्रा दूध प्रतिदिन देती है।

प्रश्न 4

विश्व में मांस-प्राप्ति के लिए किन पशुओं को पाला जाता है?

उतर

विश्व में मांस-प्राप्ति के लिए मुख्यतः गाय, बछड़े, सूअर, भैंस, भेड़, बकरी को पाला जात है।

प्रश्न 5

कोई एक कारण बताइए कि आर्द्र जलवायु वाले प्रदेशों में डेयरी उद्योग क्यों पनपता है?

उत्तर

आर्द्र जलवायु में पशु अधिक हृष्ट-पुष्ट रहते हैं तथा यह जलवायु मुलायम व हरी घास को उपजाने में सहायक होती है। इसलिए आर्द्र जलवायु वाले प्रदेशों में डेयरी उद्योग पनपता है।

प्रश्न 6

डेनमार्क में दुग्ध उद्योग की उन्नति के दो कारण बताइए।

- डेनमार्क की समशीतोष्ण जलवायुदुग्ध उद्योग एवं पशुधन विकास के लिए श्रेष्ठ व अनुकूल है।

- डेनमार्क में हरी घास के विस्तृत चरागाह पाये जाते हैं।

प्रश्न 7

विश्व के प्रमुख सूअरपालक देशों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर

विश्व के प्रमुख सूअरपालक देश चीन, रूस, संयुक्त राज्य, यूरोपीय देश एवं दक्षिणी अमेरिकी देशों में ब्राजील तथा अर्जेण्टाइना हैं।

प्रश्न 8

भेड तथा बकरीपालन के क्या उद्देश्य हैं?

उत्तर

भेड़ तथा बकरीपालन के तीन उद्देश्य हैं- दूध, ऊन तथा मांस-प्राप्ति।

प्रश्न 9

विश्व के दो प्रमुख ऊन उत्पादक देशों के नामों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर

विश्व के दो प्रमुख ऊन उत्पादक देश हैं-ऑस्ट्रेलिया तथा चीन।

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न 1

विश्व का सर्वोत्तम मक्खन उत्पादक देश है –

(क) ऑस्ट्रेलिया

(ख) न्यूजीलैण्ड

(ग) नीदरलैण्ड

(घ) डेनमार्क

उत्तर

(घ) डेनमार्क।

प्रश्न 2

ग्लैक्सो मार्क दूध-पाउडर उत्पाद है –

(क) ऑस्ट्रेलिया का

(ख) न्यूजीलैण्ड का

(ग) डेनमार्क का

(घ) नीदरलैण्ड का

उत्तर

(ख) न्यूजीलैण्ड का।

प्रश्न 3

विश्व में दुग्ध उत्पादन में कौन-सा देश प्रथम स्थान रखता है?

(क) भारत

(ख) संयुक्त राज्य अमेरिका

(ग) कनाडा

(घ) डेनमार्क

उत्तर

(क) भारत।

प्रश्न 4

निम्नांकित देशों में से किसका पनीर उत्पादन में प्रथम स्थान है?

(क) डेनमार्क

(ख) न्यूजीलैण्ड

(ग) कनाडा

(घ) सं० रा० अमेरिका

उत्तर

(घ) सं० रा० अमेरिका।

प्रश्न 5

विश्व में मांस की सबसे बड़ी मण्डी कौन-सी है? [2008]

(क) सिडनी

(ख) ओटावा

(ग) शिकागो

(घ) मास्को

उत्तर

(ग) शिकागो।

We hope the UP Board Solutions for Class 12 Geography Chapter 12 Sectors of Economy : Primary Occupations (अर्थव्यवस्था के क्षेत्र : प्राथमिक व्यवसाय) help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 12 Geography Chapter 12 Sectors of Economy : Primary Occupations (अर्थव्यवस्था के क्षेत्र : प्राथमिक व्यवसाय), drop a comment below and we will get back to you at the earliest.

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()