UP Board Solutions for Class 12 Geography Chapter 11 Minerals and Energy Resources (खनिज एवं ऊर्जा के संसाधन) are part of UP Board Solutions for Class 12 Geography. Here we have given UP Board Solutions for Class 12 Geography Chapter 11 Minerals and Energy Resources (खनिज एवं ऊर्जा के संसाधन).

| Board | UP Board |

| Textbook | NCERT |

| Class | Class 12 |

| Subject | Geography |

| Chapter | Chapter 11 |

| Chapter Name | Minerals and Energy Resources (खनिज एवं ऊर्जा के संसाधन) |

| Number of Questions Solved | 41 |

| Category | UP Board Solutions |

UP Board Solutions for Class 12 Geography Chapter 11 Minerals and Energy Resources (खनिज एवं ऊर्जा के संसाधन)

विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1

लौह-अयस्क के प्रकार बताइए तथा विश्व में लोहे के उत्पादक देशों का वर्णन कीजिए।

या

विश्व के लौह-अयस्क के वितरण का भौगोलिक विवरण दीजिए।

या

लौह एवं इस्पात उद्योग के स्थानीकरण के कारकों की विवेचना कीजिए एवं विश्व में इस उद्योग के प्रमुख केन्द्रों का उल्लेख कीजिए। [2014]

उत्तर

लौह-अयस्क विश्व में प्राप्त होने वाले सभी खनिज पदार्थों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। यह वर्तमान वैज्ञानिक एवं औद्योगिक विकास की धुरी है। सूई से लेकर विशालकाये इंजन, जलपोत तथा बड़े-बड़े संयन्त्रों में लोहे का प्रयोग होता है। इसी कारण आधुनिक युग ‘लोहा-इस्पात युग’ के नाम से पुकारा जाता है। लोहा आधारभूत खनिज है। इसका उपयोग यन्त्रों, मशीनों, अनेक कल-पुर्जा, परिवहन साधनों एवं उपकरणों, रेल की पटरियों एवं बिजली के खम्भों, संचार के साधनों, कारखानों एवं मिलों के ढाँचों, पुलों, वायुयानों, जलयानों आदि के निर्माण में किया जाता है। सुरक्षा के लिए अस्त्र-शस्त्र, टैंक, तोप, गोले, पनडुब्बी, रॉकेट आदि के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है।

वर्तमान समय में किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास के स्तर को नापने का श्रेय इस्पात उत्पादन को ही दिया जाता है। जिस देश में जितना अधिक लोहे एवं इस्पात का उत्पादन होता है, उसे उतना ही उन्नत माना जाता है। विश्व में अन्य धातुओं की अपेक्षा लोहे के भण्डार सबसे अधिक हैं। सभी धातुओं में लोहा सबसे सस्ता है। इसके प्रमुख गुण इसकी कठोरता, दृढ़ता, लचीलापन एवं स्थायित्व हैं। लौह-अयस्क में अनेक अशुद्धियाँ मिली होती हैं; अत: कच्ची धातु को भट्टियों में गलाकर शुद्ध एवं परिष्कृत किया जाता है। इसे कच्चा लोहा कहा जाता है। कच्चे लोहे में मैंगनीज, चूना, टंगस्टन आदि मिलाकर इसे कठोर अर्थात् इस्पात का निर्माण किया जाता है।

लौह-अयस्क के प्रकार

Types of Iron-ore

लोहे की कच्ची धातु निम्नलिखित चार प्रकार की होती है –

- हेमेटाइट – यह लाल एवं भूरे अथवा कत्थई रंग की धातु है। इसमें लोहांश की मात्रा 60 से 70% तक होती है। आग्नेय एवं रूपान्तरित शैलों से इस प्रकार की धातु प्राप्त होती है। विश्व में सबसे अधिक यही अयस्क प्राप्त होती है। यह धातु सर्वोत्तम मानी जाती है, क्योंकि यह आसानी से साफ हो जाती है। इसमें लोहे एवं ऑक्सीजन का मिश्रण होता है।

- मैगनेटाइट – हरी या भूरी झलक लिये काले रंग की इस धातु में लोहांश की मात्रा 72.4% तक होती है। इसमें गन्धक, फॉस्फोरस, टाइटेनियम आदि तत्त्व मिले होते हैं जिससे इसकी उपयोगिता सीमित हो जाती है। इसमें चुम्बकीय गुण होता है। उत्तरी स्वीडन में इस प्रकार का लोहा मिलता है।

- लिमोनाइट – पीलापन लिये भूरे रंग की यह धातु लोहांश की मात्रा 30% से 60% रखती है। परतदार चट्टानों में इसके जमाव पाये जाते हैं। यह लोहे, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन का मिश्रण होती है। लोहांश की कमी के कारण विश्व में इस धातु का खनन कम ही किया जाता है।

- सिडेराइट – इस लौह-अयस्क में कार्बन का मिश्रण होता है जिससे इसका रंग राख के समान हो जाता है। इस अयस्क में लोहांश की मात्रा 10% से 48% तक होती है। इसमें अनेक अशुद्धियाँ मिली होती हैं।

विश्व में लोहे के प्रमुख उत्पादक देश

Main Iron Producing Countries in the World

लौह-अयस्क उत्पादक प्रमुख देशों का विवरण निम्नलिखित है –

(1) CIS देश ( पूर्व सोवियत संघ ) – 1970 ई० से ही यह विश्व की अग्रणी इस्पात उत्पादक देश है। यहाँ विश्व का 20% से अधिक इस्पात तैयार होता है। इस्पात उत्पादन निम्नलिखित क्षेत्रों में अधिक विकसित है –

(i) यूक्रेन अथवा डोनबास क्षेत्र – यहाँ रूस का 1/2 ढला हुआ लोहा व इस्पात तैयार किया जाता है। डोनेज बेसिन की खदानों से कोयला तथा क्रिवोईराग व क्रीमिया में स्थित किर्क की खानों से लौह-धातु एवं नीपर नदी से विद्युत शक्ति तथा स्वच्छ जल की प्राप्ति होती है। इसी क्षेत्र में विश्व के विशालतम मैंगनीज भण्डार हैं। इस क्षेत्र में लौह-इस्पात उद्योग का विशेषीकरण पाया जाता है। कृषि उपकरण– रोस्टोव व ओडेसा में; इन्जीनियरिंग वस्तुएँ-नीप्रोपेट्रोवस्क, कीव, खारकोव तथा स्टालिनो में; मोटर वाहन-वोरोशिलोवग्राड में; इस्पात की विभिन्न वस्तुएँ–क्रिवोईराग व स्टालिनग्राड में तैयार होती हैं। अन्य महत्त्वपूर्ण इस्पात केन्द्र किर्क जैपीरोझी व टोगनरॉग हैं।

(ii) मॉस्को-टुला क्षेत्र – यह क्षेत्र सोवियत रूस का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ टुला की खदानों में घटिया कोयला, कुर्क से लौह धातु तथा वोल्गा नदी से सस्ते जल परिवहन की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इस क्षेत्र में इस्पात उद्योग का विशेषीकरण हो गया है। मॉस्को, टुला व गोर्की में-कृषि उपकरण, मोटरवाहन व ट्रैक्टर बनाये जाते हैं। कालूगा में कृषि उपकरण व ट्रैक्टर तथा किलोमना में-रेल के डिब्बे व इंजन बनाये जाते हैं। टुला लोहे-इस्पात का एक विशाल केन्द्र है। इसे ‘रूस का बर्मिंघम’ कहते हैं। लिपेस्क, लेनिनग्राड, गोर्की आदि अन्य महत्त्वपूर्ण केन्द्र हैं।

(iii) यूराल क्षेत्र – यह रूस का प्राचीन औद्योगिक व सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ ओर्क, मैग्नीटोगोर्क व जलाटूस्ट की खदानों से कोयला, साइबेरिया के कारागाण्डा व कुजबास क्षेत्रों की खदानों से लौह धातु, बाकू क्षेत्र से पेट्रोलियम एवं नदियों से जल-विद्युत प्राप्त होती है। यहाँ रेल के वैगन तथा अस्त्र-शस्त्र बनाये जाते हैं। चिल्याबिंस्क, स्वर्डलोवस्क, उस्र्क, बेलोरेस्क, निझनीतागिल व मैग्नीटोमेस्र्क महत्त्वपूर्ण इस्पात केन्द्र हैं।

(iv) कुजवास क्षेत्र – पश्चिमी साइबेरिया के कुजनेत्स्क बेसिन में यह क्षेत्र स्थित है। यहाँ प्राचीन काल से ही कुशल लुहार कारीगरों की बस्तियों की स्थापना के कारण यह क्षेत्र ‘कुजनेत्स्क’ (लुहारों की नगरी) कहलाता है। यहाँ पर्याप्त कोयला, गोरनाया शोरिया से लौह धातू व निकट ही मैंगनीज प्राप्त होता है। साइबेरिया के औद्योगिक क्षेत्रों के कारण बाजार की सुविधा भी प्राप्त है। नोवोकुजनेत्स्क, नोवोसिबिस्र्क, कामेन, टोमस्क आदि प्रमुख इस्पात केन्द्र हैं। यहाँ यन्त्र तथा भारी मशीनरी निर्मित होते हैं।

(v) अन्य क्षेत्र – सोवियत संघ में वोल्गा क्षेत्र, काकेशस क्षेत्र, बैकाल क्षेत्र, सुदूर पूर्व आदि क्षेत्रों में भी लोहा-इस्पात उद्योग विकसित हुआ है।

(2) चीन – आधुनिक स्तर पर लोहा-इस्पात उद्योग का विकास यहीं सन् 1950 के पश्चात् आरम्भ हुआ। यहाँ तीन क्षेत्रों में इस्पात उद्योग विकसित है- दक्षिणी मंचूरिया, उत्तरी चीन तथा यांग्टीसी की निम्न घाटी। वुहान, फुकिंग, पाओतो, आनशान आदि प्रमुख केन्द्र हैं। अब यह विश्व का वृहत्तम इस्पात उत्पादक देश है। यहाँ विश्व का 17% इस्पात बनता है।

(3) जापान – यह एशिया का महान् औद्योगिक देश है। लोहा-इस्पात उद्योग में यह विश्व में द्वितीय स्थान पर है। यहाँ विश्व का 16% इस्पात तैयार किया जाता है। यहाँ लौह धातु व कोयले की बहुत कमी है। यहाँ चीन, भारत व मलेशिया से लौह धातु, ऑस्ट्रेलिया व संयुक्त राज्य से कोयला तथा विदेशों से धातु शोधक पदार्थ आयात करने पड़ते हैं। यहाँ समुद्री परिवहन तथा सघनी आबादी एवं औद्योगिक विकास के लिए पर्याप्त माँग तथा प्रचुर श्रमिकों की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। पर्वतीय देश होने के कारण तीव्रगामी नदियों से जल विद्युत एवं स्वच्छ जल प्राप्त होता है।

(4) संयुक्त राज्य अमेरिका – यह विश्व का तीसरा वृहत्तम लोहा-इस्पात उत्पादक देश है। यहाँ विश्व का 13% से अधिक इस्पात निर्मित होता है। यहाँ इस्पात उद्योग निम्नलिखित क्षेत्रों में अधिक विकसित है –

(i) उत्तरी अप्लेशियन क्षेत्र – यह संयुक्त राज्य का सबसे महत्त्वपूर्ण इस्पात उत्पादक क्षेत्र है। इसका विस्तारै ओहियो नदी-घाटी में है। यहाँ देश का 1/3 इस्पात तैयार किया जाता है। इस क्षेत्र को सुपीरियर झील क्षेत्र से लौह धातु तथा सस्ता जल परिवहन-अप्लेशियन क्षेत्र से कोयला तथा निकट ही चूना-पत्थर प्राप्त होता है। पूर्वी संयुक्त राज्य की सघन औद्योगिक जनसंख्या के कारण लोहा-इस्पात की माँग भी अधिक है। इस प्रदेश में लोहा-इस्पात उद्योग का विकास दो केन्द्रों पर अधिक हुआ है –

- पिट्सबर्ग क्षेत्र – यह विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक केन्द्र है। इस क्षेत्र के कारखाने ओहियो, अलघनी व मोनानधेला नदियों की घाटियों में स्थित हैं।

- यंग्सटाउन क्षेत्र – इस क्षेत्र के कारखाने महोनिंग व शैननगो नदियों की घाटियों में स्थित हैं। उत्तरी अप्लेशियन क्षेत्र के प्रमुख इस्पात केन्द्र पिट्सबर्ग, कारनेगी, एशलैण्ड, मिडिलटन, आयरटन, शैरोन पोर्ट्समाउथ व जॉन्सटन आदि हैं।

(ii) महान झील क्षेत्र – यह क्षेत्र सुपीरियर, मिशिगन व ईरी झीलों के मध्य स्थित है। यहाँ देश का 45% इस्पात तैयार किया जाता है। यहाँ इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण की निम्नलिखित सुविधाएँ प्राप्त हैं –

- सस्ते जल परिवहन द्वारा अप्लेशियन क्षेत्र से कोयला व झील क्षेत्र से लौह धातु आयात की जाती है।

- मिशिगन राज्य में चूना-पत्थर प्राप्त होता है।

- रेतीली अनुर्वर भूमि के कारण यहाँ कृषि अविकसित है किन्तु समतल व सस्ती भूमि कारखानों की स्थापना के लिए प्राप्त है।

- इस क्षेत्र में सघन औद्योगिक आबादी के कारण प्रचुर श्रमिक प्राप्त होते हैं।

- स्थानीय माँग व पूँजी भी उपलब्ध है। इस क्षेत्र को तीन उपक्षेत्रों में बाँटा जा सकता है –

- ईरी क्षेत्र – बफैलो से टोलैडो व डेट्रॉयड तक विस्तृत इस क्षेत्र में ईरी, बफैलो, डेट्रॉयड, लॉरेन, वारेन, टोलेडो, क्लीवलैण्ड आदि प्रमुख इस्पात केन्द्र हैं। यहाँ इन्जीनियरिंग उद्योगों में इस्पांत की अधिक खपत होती है। यहाँ सुपीरियर झील क्षेत्र से लोहा व उत्तरी अप्लेशियन से कोयला प्राप्त होता है।

- मिशिगन क्षेत्र – यहाँ स्थानीय रूप से उत्तम लोहा व चूना तथा अप्लेशियन से कोयला प्राप्त होता है। शिकागो, गैरी, सेण्ट लुई व मिलावॉकी प्रमुख इस्पात केन्द्र हैं।

- सुपीरियर झील क्षेत्र – मैसाबी श्रेणी से प्रचुर मात्रा में उत्तम लोहा, अप्लेशियन से कोयला तथा सस्ते जल परिवहन की सुविधाओं के कारण यहाँ इस्पात उद्योग विकसित है। डुलुथ व सुपीरियर प्रमुख इस्पात केन्द्र हैं।

(iii) मध्य अटलांटिक क्षेत्र – यह क्षेत्र मैसाबुलेट्स से मैरीलैण्ड राज्य तक विस्तृत है। अधिकांश लौह धातु ब्राजील, स्पेन, वेनेजुएला व कनाडा से तथा कोयला अप्लेशियन क्षेत्र से मँगाया जाता है। चूना-पत्थर स्थानीय रूप से उपलब्ध होता है। तटीय स्थिति एवं समुद्री व्यापार की सुविधा के करण यहाँ इस्पात उद्योग विशेषतः विकसित हुआ है। वाशिंगटन से बोस्टन तक बाल्टीमोर, ट्रेन्टन, मॉरिसविले, स्पैरोपॉइन्ट, बेथलेहम, स्टीलटन, फिलोडेलफिया, वोरसेस्टर, वाटरबरी आदि अनेक इस्पात केन्द्र स्थापित हैं।

(iv) अलबामा क्षेत्र – इस क्षेत्र का विस्तार अलबामा राज्य में है। यहाँ कम्बरलैण्ड तथा दक्षिणी अलघनी पठार के भागों से बिटुमिनस कोयले के विशाल भण्डार पाये जाते हैं। लोहा व चूना भी निकट ही मिलते हैं। श्रमिक, भी यहाँ प्रचुर व सस्ते हैं। प्रमुख इस्पात केन्द्र बर्मिंघम, फ्लोरेन्स, शाटानुगा तथा वर्जीनिया हैं। बर्मिंघम “दक्षिण का पिट्सबर्ग” कहलाता है।

(v) पश्चिमी क्षेत्र – इस क्षेत्र में इस्पात उद्योग का विकास समिरिक दृष्टि से किया गया है। कोलोरेडो राज्य में– प्युबलो, ऊटाह में-जेनेवा तथा प्रशान्त तट पर– सानफ्रांसिस्को, लॉस एंजिल्स आदि प्रमुख केन्द्र हैं।

संयुक्त राज्य में इस्पात उद्योग का अत्यधिक विशेषीकरण हुआ है- जलयान निर्माण-न्यूयॉर्क, फिलाडेलफिया, बाल्टीमोर, न्यूपोर्ट तथा विलिंगटन में; मोटर गाड़ियाँ तथा वाहन-क्लीवलैण्ड, फिलाडेलफिया, डेट्रॉयड, इण्डियानापोलिस, कोनर्सविले, न्यूयॉर्क, टोलैडो तथा बफेलो में; रेल के इंजन एवं विद्युत मशीनरी-न्यूयॉर्क, फिलाडेलफिया, पिट्सबर्ग, शिकागो तथा मिलावॉकी में; कृषि उपकरण– शिकागो, इलिनोयस व मिनियापोलिस में तथा कपड़ा बुनने की मशीनरी– बोस्टन, वोरसेस्टर तथा फिलाडेलफिया में विकसित हैं।

(5) जर्मनी – इसका विश्व में लोहा-इस्पात उद्योग में छठा स्थान है। यहाँ लौह धातु, कोयला, उन्नत वैज्ञानिक, प्राविधिकी, औद्योगिक विकास के कारण लोहा-इस्पात की माँग, श्रमिक, परिवहन आदि की सुविधाएँ प्राप्त हैं। यहाँ लोहा-इस्पात निम्नलिखित क्षेत्रों में विकसित है

- रूर क्षेत्र – राइन नदी की निचली घाटी में स्थित इस क्षेत्र का विस्तार ड्यूसबर्ग से डार्टमण्ड तक है। यहाँ वेस्टफालिया क्षेत्र से उत्तम कोकिंग कोयला, रूर क्षेत्र के दक्षिण में सीजरलैण्ड, लानडिल, बेजिल्सबर्ग आदि से लौह धातु प्राप्त होती है। यहाँ उत्तम व सस्ते जलमार्गों द्वारा स्वीडन, लक्जमबर्ग, स्पेन तथा फ्रांस के लॉरेन क्षेत्र से लोहा आयात करने की सुविधाएँ प्राप्त हैं। बोखम, आकेन, एसेन, गैल्सन, किरचेन, ड्यूसबर्ग, डुसेलडोर्फ, सोलिंजन, मह्महीम डार्टमण्ड आदि प्रमुख इस्पात केन्द्र हैं।

- साइलीशिया क्षेत्र – देश के पूर्वी भाग में इस क्षेत्र का विस्तार है। यहाँ कच्ची धातु आयात होती है, किन्तु कोयला पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। ड्रेस्डन, लिपजिग, चिमनीज आदि प्रमुख इस्पात केन्द्र हैं।

(6) ग्रेट ब्रिटेन – लोहा-इस्पात उत्पादन में ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में चतुर्थ तथा विश्व में आठवें स्थान पर है। 1750 ई० तक यहाँ विश्व का 70% इस्पात उत्पादन होता था। अब यहाँ विश्व का केवल 3% इस्पात उत्पन्न किया जाता है। यहाँ लौह धातु सीमित मात्रा में उपलब्ध है; अतः इसे स्वीडन, स्पेन, अल्जीरिया, कनाडा आदि देशों से लौह धातु आयात करनी पड़ती है। अधिकांश कोयला क्षेत्रों में स्थित पत्तन ही इस्पात के प्रमुख केन्द्र हैं, क्योंकि विदेशी व्यापार की सुविधा उन्हें प्राप्त है।

(7) पोलैण्ड – अपर साइलीशिया कोयला क्षेत्र में इस्पात उद्योग विशेष विकसित है। यहाँ लौह धातु रूस, चेक एवं स्लोवाकिया तथा स्वीडन से आयात की जाती है। प्रमुख इस्पात केन्द्र-कैटोवाइस तथा बिटम हैं।

(8) बेल्जियम – ईसा के आरम्भ से ही यहाँ लीज नगर इस्पात बनाने के लिए विख्यात रहा है। यहाँ कोयला पर्याप्त मात्रा में प्राप्त है। लौह धातु फ्रांस, लक्जमबर्ग व स्वीडन से प्राप्त की जाती है। देश के प्रमुख इस्पात केन्द्र लीज, नामूर शालेराय, मोंज तथा वरवियर्स हैं।

(9) इटली – कोयले के अभाव तथा लोहे की कमी के बावजूद इस देश ने इस्पात उद्योग में भारी प्रगति की है। यहाँ जलविद्युत शक्ति का उपयोग अधिक किया जाता है। जर्मनी से कोकिंग कोयलां व स्वीडन से लौह धातु आयात की जाती है। स्क्रैप लोहे का भी प्रयोग होता है। औद्योगिक देश होने के कारण इस्पात की स्थानीय खपत अधिक है। प्रमुख इस्पात केन्द्र-जेनेवा, मिलान, ट्रिएस्ट, टर्की, लोम्बार्डी, लिगुरिया आदि हैं।

(10) भारत – एशियाई देशों में चीन व जापान के पश्चात् भारत तीसरा प्रमुख इस्पात उत्पादक देश है। यहाँ झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में यह उद्योग विकसित है; क्योंकि इन्हीं क्षेत्रों में भारत का अधिकांश कोयला, लौह धातु, चूना व डोलोमाइट, धातुः शोधक पदार्थ व मैंगनीज तथा सिलिकन आदि प्राप्त होते हैं। प्रमुख इस्पात केन्द्र-जमशेदपुर, कुल्टी, हीरापुर, भद्रावती, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो, सेलम, विशाखापट्टनम आदि हैं।

(11) कनाडा – यहाँ पर्याप्त कोयला, लौह धातु व जल प्राप्ति के कारण तीन प्रमुख क्षेत्रों में इस्पात उद्योग विकसित हुआ है-

- ओटेरिया झील के पश्चिमी भाग

- साल्टमेरी क्षेत्र व

- नोवास्कोशिया क्षेत्र। देश के प्रमुख इस्पात केन्द्र हैमिल्टन, पोर्ट कोलबोर्न, बेलैन्ड, साल्ट सिटी, सेण्टमैरी व सिडन हैं।

(12) ऑस्ट्रेलिया – आयरन नॉब के क्षेत्र में उत्तम लौह धातु परिवहन की सुविधाएँ, अधिक जनसंख्या के कारण श्रमिकों की सुविधाएँ प्राप्त हैं। कोयला व चूना-पत्थर आयात कर लिया जाता है। यहाँ के प्रमुख इस्पात केन्द्र-न्यूकैसिल, लिथगो, पोर्टकैम्बला, बाइला, क्वीनाना हैं।

(13) दक्षिणी अफ्रीका गणतन्त्र – यहाँ लोहा वे कोयला पर्याप्त मात्रा में मिलता है किन्तु स्थानीय माँग अधिक नहीं है। ट्रांसवाल में प्रिटोरिया वे वैरीनीसींग तथा नैटाल में न्यूकैसिल प्रमुख इस्पात केन्द्र हैं।

(14) ब्राजील – दक्षिणी अमेरिकी देशों में ब्राजील में लोहा-इस्पात उद्योग सर्वाधिक विकसित हुआ है। सबसे बड़ा इस्पात केन्द्र पराइबो नदी-घाटी में वोल्टा रेडोण्डा स्थान पर है। लघु इस्पात केन्द्र मिनासगिरेस तथा साओपॉलो राज्यों में स्थित हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार International Trade

आधारभूत उद्योग होने के कारण लौह-इस्पात का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार काफी महत्त्वपूर्ण है। तैयार माल के प्रमुख निर्यातक देश जापान, पश्चिमी जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य व इटली हैं।

अफ्रीकी, पश्चिमी व दक्षिणी-पूर्वी एशियाई व दक्षिणी अमेरिकी देश प्रमुख आयातक हैं।

प्रश्न 2

विश्व में कोयले के उत्पादन, वितरण तथा आर्थिक महत्त्व का मूल्यांकन कीजिए।

या

विश्व में कोयला संसाधनों का वर्णन कीजिए तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के तीन प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों का विवरण दीजिए। [2011]

या

संसार में कोयले के प्रमुख उत्पादक देशों के नाम बताइए तथा किसी एक देश में उसके वितरण एवं उत्पादन का वर्णन कीजिए। [2009, 10]

या

विश्व के किन्हीं दो देशों में कोयले के उत्पादन व वितरण का वर्णन कीजिए। [2008]

या

विश्व में कोयले का वितरण एवं उत्पादन का वर्णन कीजिए। [2013, 14, 15]

या

विश्व के प्रमुख कोयला उत्पादक देशों का विवरण दीजिए। [2011]

उत्तर

कोयले का महत्त्व Importance of Coal

बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में विश्व की औद्योगिक शक्ति का 90% भाग कोयले पर आधारित था। द्वितीय महायुद्ध से पूर्व विश्व की समस्त यान्त्रिक शक्ति का दो-तिहाई भाग कोयले से प्राप्त होता था। कोयले को ही आधार बनाकर ब्रिटेन ने उन्नीसवीं शताब्दी में औद्योगिक प्रमुखता प्राप्त की थी। कोयले का ही उपयोग कर बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत संघ ने औद्योगिक एवं व्यापारिक प्रमुखता प्राप्त की है। चीन एवं भारत की औद्योगिक प्रगति का आधार भी कोयला ही रहा है। वर्तमान समय में भी विश्व की 40% शक्ति कोयले से ही प्राप्त होती है, जब कि अब जेल-विद्युत के उपयोग पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जलविद्युत एवं अणु शक्ति के प्रयोग से कोयले का उपभोग वर्तमान समय में कम होता जा रहा है, फिर भी दो उद्योग ऐसे हैं जिनमें कोयला ही प्रधान है-

- लोहा एवं इस्पात तथा

- ताप-विद्युत उत्पादन में।

अतः ऐसी आशा की जाती है कि भविष्य में भी लम्बे समय तक कोयले द्वारा ही शक्ति प्राप्त की जाती रहेगी।

कोयले की उत्पत्ति Origin of Coal

कोयला, भूपटल की अवसादी शैलों से प्राप्त होता है। इसमें कुछ गैसें; जैसे-ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन तथा कुछ अन्य पदार्थ भी मिले होते हैं। प्राचीन युग में भूतल के विभिन्न भागों में दलदली वन छाये हुए थे जो भूगर्भीय हलचलों के कारण भूमि के नीचे दब गये। दबाव की प्रक्रिया के कारण यह दलदली वनस्पति कालान्तर में कोयले में परिणत हो गयी। करोड़ों वर्षों बाद बहुत-से क्षेत्रों में भूपटल में उत्थानिक क्रियाएँ होने के कारण कोयले की परतें ऊपरी सतह पर आ गयीं। इस प्रकार भूगर्भ में कोयला-निर्माण की प्रक्रिया के दो काल हैं –

- कार्बोनीफेरस युग एवं

- टर्शियरी युग।

विश्व में तीन-चौथाई से भी अधिक कोयला कार्बोनीफेरस युग का है। भारत में लगभग 98% कोयला गोण्डवाना युग (कार्बोनीफेरस युग का समकालीन) का मिलता है।

कोयले के प्रकार Types of Coal

कोयले में कार्बन की मात्रा तथा उसकी ऊर्जा-क्षमता के आधार पर उसे निम्नलिखित चार भागों में विभाजित किया जा सकता है –

(1) एन्थ्रासाइट (Anthracite) – यह कोयला सर्वोत्तम, अति कठोर, चमकदार, स्वच्छ एवं रवेदार होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 90 से 95% तक होती है। वाष्प की मात्रा बहुत ही कम होती है; अतः जलने पर धुआँ नहीं के बराबर देता है तथा ताप बहुत अधिक देता है। विश्व में एन्थ्रासाइट के भण्डारे कुछ सीमित क्षेत्रों में हैं जिनमें संयुक्त राज्य का पेंसिलवानिया, ग्रेट ब्रिटेन का दक्षिण वेल्स क्षेत्र, रूस, जर्मनी, बेल्जियम तथा चीन प्रमुख हैं।

(2) बिटुमिनस (Biturminus) – इस कोयले में कार्बन की मात्रा 70 से 90% तक होती है। इसका रंग काला, चमकदार एवं हाथ काला करने वाला होता है। इसमें वाष्पशील तत्त्वों की मात्रा अधिक होती है; अतः जलने पर धुआँ देता है। कोलतार निकलने के कारण इसे बिटुमिनस कहा जाता है। विश्व में इस कोयले के भण्डार संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, चीन, पोलैण्ड आदि देशों में पाये जाते हैं।

(3) लिग्नाइट (Ligmite) – इसे भूरा कोयला भी कहते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा 45 से 70% तक होती है। यह जलने में अपेक्षाकृत अधिक धुआँ छोड़ता है तथा इसमें राख भी अधिक होती है। यह नवीन युग का कोयला है जिसमें वनस्पति अंशों की प्रधानता होती है। इसका उपयोग स्टीम बनाने तथा ताप-विद्युत के उत्पादन में किया जाता है। रूस तथा जर्मनी में इसके विशाल भण्डार हैं। चेकोस्लोवाकिया, हंगरी एवं भारत में भी लिग्नाइट की खाने पायी जाती हैं।

(4) पीट (Peat) – मौलिक वनस्पति से थोड़ा भिन्न यह कोयला सबसे नवीन युग का है। इसमें कार्बन की मात्रा 35 से 45% तक होती है। यह प्रायः लकड़ी की भाँति ही जलता है तथा जलने में बहुत अधिक धुआँ देता है। इसका अधिकांश उपयोग घरों में जलाने के लिए किया जाता है। इससे ताप-विद्युत अधिक बनायी जाती है। इसके अधिकांश भण्डार रूस, नार्वे, स्वीडन, पोलैण्ड, जर्मनी आदि देशों में हैं।

विश्व में कोयले की संचित राशि – विश्व में कोयले के संचित भण्डार रूस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन तथा अन्य यूरोपीय देशों में हैं। भारत, कनाडा, दक्षिणी अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया में अपनी आवश्यकता के लिए पर्याप्त कोयले के भण्डार सुरक्षित हैं।

कोयले का विश्व वितरण

World Distribution of Coal

विश्व के प्रमुख कोयला उत्पादक देश निम्नलिखित हैं –

(1) संयुक्त राज्य अमेरिका – विश्व में कोयले की संचित राशि के दृष्टिकोण से संयुक्त राज्य अमेरिका, क्षीसरा स्थान रखता है, परन्तु वार्षिक उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। यहाँ विश्व का 28.5% कोयले का उत्पादन किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कोयले के प्रमुख भण्डार अप्लेशियन के पश्चिम एवं झीलों के दक्षिण में स्थित हैं, जो औद्योगिक निर्माण केन्द्रों के समीप पड़ते हैं। इन्हीं के समीपवर्ती क्षेत्रों में संयुक्त राज्य अमेरिका की 70% जनसंख्या निवास करती है। कोयला उत्पादन के मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं –

- अप्लेशियन कोयला क्षेत्र – संयुक्त राज्य अमेरिका का यह प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। इस कोयला क्षेत्र के तीन उपक्षेत्र हैं, जो निम्नानुसार हैं –

- उत्तरी अप्लेशियन कोयला क्षेत्र – इस क्षेत्र का विस्तार पेंसिलवेनिया राज्य में है। यहाँ एन्थ्रासाइट और बिटुमिनस प्रकार का कोयला प्राप्त होता है।

- मध्य अप्लेशियन कोयला क्षेत्र – उत्तरी अप्लेशियन कोयला क्षेत्र के 800 किलोमीटर दक्षिण में यह कोयला क्षेत्र पश्चिमी वर्जीनिया राज्य में स्थित है। इस राज्य में 75 प्रतिशत धरातल के नीचे कोयले की परतें पायी जाती हैं।

- दक्षिणी अप्लेशियन कोयला क्षेत्र अथवा अलबामा क्षेत्र – अलबामा राज्य में बर्मिंघम के निकट कोयले की खाने हैं। यहाँ प्रत्येक वर्ष लगभग 270 लाख टन कोयला निकाला जाता है।

- अन्तर्रदेशीय कोयला क्षेत्र – संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य भाग में मिसौरी और मिसीसिपी नदियों की घाटी में कोयले के प्रचुर भण्डार हैं। कन्सास, मिसौरी, इण्डियाना, इलिनायस राज्यों में कोयले की खाने हैं।

- उत्तरी मैदान का कोयला क्षेत्र – कनाडा की सीमा के निकट कोयला निकाला जाता है।

- रॉकी पर्वत कोयला क्षेत्र – रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर कोयले की खानें स्थित हैं।

- खाड़ी तटीय कोयला क्षेत्र – दक्षिणी अलबामा से टेक्सास राज्य तक खाड़ी तट के सहारे लिग्नाइट किस्म का कोयला निकाला जाता है।

- प्रशान्त तटीय कोयला क्षेत्र – लिग्नाइट किस्म का कोयला वाशिंगटन राज्य में निकाला जाता है।

(2) भारत – एशिया महाद्वीप के कोयला भण्डारों में भारत का दूसरा स्थान है। यहाँ अधिकांश कोयला बिटुमिनस प्रकार का है। भूगर्भवेत्ताओं के एक अनुमानानुसार भारत में 600 मीटर की गहराई तक कोयले की संचित राशि लगभग 17,633 करोड़ मीटरी टन है, जब कि सामान्यतया 13,800 करोड़ मीटरी टन के भण्डार अनुमानित किये गये हैं। विश्व में भारत का कोयला उत्पादन में चौथा स्थान है। यहाँ विश्व का 8% से अधिक कोयला उत्पादन होता है। यहाँ निम्नलिखित दो कोयला पेटियाँ हैं –

- गोण्डवाना कोयला क्षेत्र – इस क्षेत्र में भारत के बिटुमिनस कोयले के 98.5% भण्डार हैं, जो बिहार, प० बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश की नदियों के बेसिनों में स्थित हैं।

- टर्शियरी कोयला क्षेत्र – असम, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर एवं तमिलनाडु में लिग्नाइट कोयला निकाला जाता है, जो कुल उत्पादन का 1.5% भाग है।

(3) चीन – चीन में कोयले के विशाल भण्डार विद्यमान हैं तथा उसका विश्व कोयला-उत्पादन में तीसरा स्थान है। यहाँ 27.5% कोयले का उत्पादन किया जाता है। चीन में 30 से भी अधिक स्थानों से कोयला निकाला जाता है। ह्वांगहो तथा यांगटिसीक्यांग नदियों के बेसिन मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं –

- शांसी क्षेत्र या लोयस उच्च प्रदेश

- शैन्सी क्षेत्र

- जेचवान बेसिन

- कांसू क्षेत्र

- मंचूरिया को आन्हेई प्रान्त

- शाटुंग प्रायद्वीपीय क्षेत्र

- होनान प्रान्त एवं

- होपे क्षेत्र।

(4) रूस – इस देश के कोयला भण्डारों का लगभग 90% भाग एशियाई रूस में स्थित है। वर्तमान समय में यूरोपीय रूस तथा मध्य एशिया की खाने उत्पादन में मुख्य स्थान रखती हैं। विश्व के कोयला उत्पादन में इसका छठा स्थान है तथा यहाँ विश्व का 4.4% कोयले का उत्पादन होता है। यहाँ लगमा 80 स्थानों से कोयले का खनन किया जाता है, परन्तु निम्नलिखित क्षेत्र उत्पादन में प्रमुख स्थान रखते हैं –

- डोनबास

- कुजबास

- यूराल

- मास्को-तुला

- इटस्क या बैकाल झील

- बुर्रिस्क

- कारागण्डा

- मध्य एशिया या फरगना बेसिन

- बुरेइन्स्क या आमूर बेसिन

- कान्स्क

- पैचोरा

- टुंगस्का या टुंगस

- नीना या याकूतिया

- कोलिमा एवं

- काकेशस।

(5) जर्मनी – जर्मनी के पूर्व में कोयले के भण्डार सेक्सोनी, रूर एवं सार की खानों में हैं, जहाँ बिटुमिनस कोयला निकाला जाता है। यहाँ की प्रमुख खाने हल्ले, मेगडेनबर्ग तथा लिपजिग की निम्न भूमि में स्थित हैं। साइलेशिया क्षेत्र से भी कोयला प्राप्त किया जाता है। इस क्षेत्र में 20 करोड़ टन वार्षिक से भी अधिक कोयला उत्पन्न किया जाता है।

(6) ग्रेट ब्रिटेन – ब्रिटेन में उन्नीसवीं शताब्दी का औद्योगिक आधार कोयला ही था। यहाँ पर उत्तम किस्म का बिटुमिनस कोयला निकाला जाता है। औद्योगिक केन्द्र भी कोयला क्षेत्रों के निकट स्थापित हुए हैं। उदाहरण के लिए, लंकाशायर क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योग, यार्कशायर में ऊनी वस्त्रे तथा डर्बीशायर में लौह-इस्पात उद्योग। ब्रिटेन में कोयला उत्पादन के क्षेत्र प्रमुख हैं –

- लंकाशीयर

- यार्कशायर

- डर्बीशायर

- नार्थम्बरलैण्ड

- डरहम

- मिडलैण्ड्स

- उत्तरी वेल्स

- दक्षिणी वेल्स

- ब्रिस्टल

- कम्बरलैण्ड

- कैंट एवं

- स्कॉटलैण्ड की घाटी।

किन्तु अब ग्रेट ब्रिटेन का विश्व के कोयला उत्पादकों में बारहवाँ स्थान है। यहाँ विश्व का 1.1% कोयले का उत्पादन होता है।

(7) अन्य यूरोपीय देश – यूरोप महाद्वीप में कोयला उत्पादक अन्य देश निम्नलिखित हैं –

- चेक एवं स्लोवाकिया (पिलजेन तथा दक्षिणी साइलेशिया)

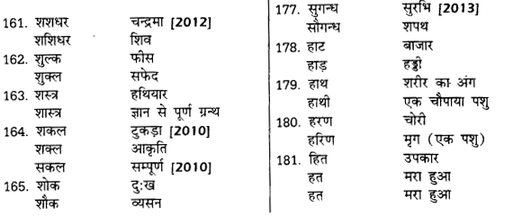

- बुल्गारिया

- यूगोस्लाविया

- हंगरी

- रोमानिया एवं

- उत्तरी स्पेन।

(8) अन्य देश – अन्य उत्पादक देशों में जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका संघ, रोडेशिया, नाइजीरिया तथा अल्जीरिया प्रमुख हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार – अधिक भारी होने के कारण विश्व के कुल कोयला उत्पादन का 10% भाग ही व्यापार में प्रयुक्त किया जाता है।

निर्यातक देश – संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जर्मनी, पोलैण्ड एवं ऑस्ट्रेलिया।

आयातक देश – जापान, कनाडा, डेनमार्क, इटली, नीदरलैण्ड्स, फ्रांस, स्पेन, नार्वे, बेल्जियम, भारत एवं अर्जेण्टाइना।

कोयले का संरक्षण

Conservation of Coal

वर्तमान समय में कोयला महत्त्वपूर्ण शक्ति या ऊर्जा का स्रोत है। यह खनिज शक्ति स्रोत क्षयी संसाधन है। यदि वर्तमान क्षमता से कोयले का उपयोग होता रहा तो सभी कोयले के क्षेत्र 200 वर्षों में समाप्त हो जाएँगे और विश्व के समक्ष एक जटिल समस्या उत्पन्न हो जाएगी, जब कि वास्तविक स्थिति यह है कि कोयले का उत्पादन प्रतिवर्ष 7.5 से 10% बढ़ रहा है।

अत: यह आवश्यक है कि कोयला उत्पादन, उपयोग एवं संरक्षण के लिए एक सन्तुलन स्थापित किया जाए और उसकी सुरक्षा की जाए। औद्योगिक प्रगति को निरन्तर बनाये रखने के लिए खनन विधियों में निरन्तर सुधार, कोयले की खानों में लगी आग पर नियन्त्रण, घटिया किस्म के कोयले की अधिकतम धातु-शोषण एवं अन्य उद्योगों में उपयोग, कोयले के स्थानापन्न के रूप में जल-विद्युत, आणविक ऊर्जा और सौर आदि के उपयोग को बढ़ावा देने के प्रयास तेजी से क्रियान्वित किये जाने चाहिए।

प्रश्न 3

विश्व में खनिज तेल उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों की विवेचना कीजिए। उसके महत्त्व तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को भी बताइए। (2007, 10)

या

दक्षिणी-पश्चिमी एशिया में खनिज तेल के वितरण एवं उत्पादन का वर्णन कीजिए। [2008, 09, 16]

या

एशिया में पेट्रोलियम के वितरण, उत्पादन एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का वर्णन कीजिए। [2008]

या

विश्व में खनिज तेल के वितरण एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विवरण प्रस्तुत कीजिए। [2009]

या

खनिज तेल के उत्पादन, वितरण तथा विश्व व्यापार की विवेचना कीजिए। [2014]

या

विश्व में पेट्रोलियम के वितरण एवं उत्पादन का विवरण दीजिए। [2011, 12, 13, 14, 16]

उत्तर

खनिज तेल का महत्त्व Importance of Mineral Oil

ऊर्जा के संसाधनों में खनिज तेल का महत्त्व सर्वाधिक व्यापक है। कोयले की अपेक्षा इसमें ताप-शक्ति कई गुना अधिक होती है। युद्ध काल में खनिज तेल का महत्त्व और भी अधिक बढ़ जाता है। खनिज तेल का उपयोग निम्नलिखित कार्यों में किया जाता है –

- खनिज तेल ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है।

- कारखानों एवं मिलों में इंजनों को चलाने के लिए, भट्टियों को ताप-शक्ति देने के लिए तथा ताप-विद्युत के उत्पादन में खनिज तेल प्रयोग किया जाता है।

- मोटरगाड़ियों, रेलगाड़ियों, जलयानों एवं वायुयानों को चलाने के लिए खनिज तेल शक्तिसंसाधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है।

- तेज गति से चलने वाली मशीनों के पुर्षों की ग्रीसिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।

- कुछ रासायनिक उद्योगों में खनिज तेल कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इससे निम्नलिखित प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है –

- कृत्रिम रबड़-टायर, ट्यूब, बैल्ट आदि

- अनेक प्रकार के कृत्रिम रेशों का निर्माण

- कृषि के लिए रासायनिक उर्वरकों का निर्माण

- विभिन्न प्रकार के अन्य चिकने तेलों का निर्माण तथा

- ओषधियों का निर्माण।

विश्व में खनिज तेल की संचित मात्रा एवं उत्पादन

Reserve Quantity and Production of Mineral Oil in the World

1. संचित मात्रा – विश्व में खनिज तेल के ज्ञात भण्डार सर्वाधिक फारस की खाड़ी के समीपवर्ती अर्थात् पश्चिमी एशियाई देशों में हैं, जिसे ‘मध्य-पूर्व’ (Middle-East) के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ विश्व की 60% खनिज तेल की संचित राशि है। इसके समीप में ही रूस के तेल-भण्डार स्थित हैं। इस प्रकार कैस्पियन सागर, काला सागर, लाल सागर एवं फारस की खाड़ी से घिरा यह क्षेत्र विश्व के खनिज तेल भण्डार का सबसे प्रमुख क्षेत्र है। अन्य बड़े भण्डारों में संयुक्त राज्य, कैरेबियन सागरीय प्रदेश तथा उत्तरी अफ्रीका के अल्जीरिया एवं लीबिया देश हैं। इण्डोनेशिया, चीन, भारत, जापान, म्यांमार तथा ऑस्ट्रेलिया में भी तेल के छोटे-छोटे भण्डार विस्तृत हैं।

2. वार्षिक उत्पादन – विश्व के पेट्रोलियम उत्पादकों में सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ईरान, चीन, मैक्सिको, वेनेजुएला, नावें, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, कनाडा आदि क्रमशः स्थान रखते हैं। तेल के प्रमुख उत्पादक देशों का विवरण निम्नलिखित है –

मध्य-पूर्व एशिया के देश

Mid-East Asian Countries

खनिज तेल के उत्पादन ने फारस की खाड़ी के मरुस्थली एवं निर्धन देशों को सुखी एवं धनी बना दिया है। कुवैत का 100%, सऊदी अरब का 99%, ईरान का 85% तथा इराक का 90% निर्यात; खनिज तेल एवं उससे निर्मित पदार्थों पर आधारित है तथा अर्थव्यवस्था को प्रमुख आधार है। प्रमुख उत्पादक देश निम्नलिखित हैं –

(1) सऊदी अरब – खनिज तेल के ज्ञात भण्डारों में सऊदी अरब का विश्व में दूसरा स्थान है। तथा उत्पादन में प्रथम स्थान है। यहाँ विश्व का 13.28% पेट्रोलियम उत्पादन होता है। प्रमुख तेल-क्षेत्रों में धहरान, दम्माम, अबक्वैक, आइनेदार, कातिफ एवं घवर हैं, जो 5 लाख वर्ग किमी क्षेत्रफल में विस्तृत हैं। यहाँ का तेल रासतनूरा शोधनशाला में साफ किया जाता है तथा वहाँ से 1,700 किमी लम्बी पाइप लाइन द्वारा भूमध्यसागरीय तट पर स्थित लेबनान के पत्तन सिदोन को भेज दिया जाता है। तेल का उत्पादन अरब-अमेरिकन कम्पनियाँ करती हैं।

(2) ईरान-मध्य – पूर्व का सर्वप्रथम तेल-क्षेत्र 1904 ई० में ईरान में खोजा गया था। यह क्षेत्र फारस की खाड़ी के उत्तर में 600 किमी की दूरी पर स्थित है। सर्वप्रथम 1908 ई० में एंग्लो-ईरानियन कम्पनी ने तेल उत्पादन का कार्य आरम्भ किया था। मस्जिदे-सुलेमान तेल उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। अन्य क्षेत्रों में नफ्तेशाह, कर्मनशाह, लाली, गाचसरन, कुम, हफ्तकेल, आगाजरी, नफ्दसफीद एवं खानकिन मुख्य हैं। अबादान एवं कर्मनशाह यहाँ की प्रमुख शोधनशालाएँ हैं। अबादान में विश्व की सबसे बड़ी शोधनाला है। ईरान विश्व का चौथा बड़ा तेल उत्पादक देश है। यहाँ विश्व का 4.77% पेट्रोलियम उत्पादन होता है।

(3) इराक – इराक के प्रमुख तेल-क्षेत्र उत्तरी भाग में 112 किमी लम्बी पेटी में किरकुक तथा मोसुल के समीपवर्ती भागों-किरकुक, नफ्तखान, बुटमाह, बसरा, जुबैर एवं रूमाइला- में हैं। यहाँ के तेल को पाइप लाइन द्वारा त्रिपोली (लेबनान) एवं बनियास (सीरिया) को भेजा जाता है। दक्षिण में जुबैर क्षेत्र से पाइप लाइन द्वारा तेल फारस की खाड़ी पर स्थित फाओ पत्तन को भेज दिया जाता है जहाँ से तेल का विदेशों को निर्यात किया जाता है। यहाँ विश्व का 3.75% पेट्रोलियम उत्पादन होता है।

(4) संयुक्त अरब अमीरात – इस तटीय पेटी में तेल का वार्षिक उत्पादन लगभग 10 करोड़ मीटरी टन है जो विश्व के उत्पादन का 3.32% है।

(5) कुवैत – कुवैत एक छोटा-सा देश है, परन्तु यहाँ विश्व का तीसरा प्रमुख तेल भण्डार है। यहाँ विश्व का 2.96% पेट्रोलियम उत्पादन होता है। यहाँ से तेल का उत्पादन सन् 1946 से प्रारम्भ किया गया था। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र बुरघान, अलअहमदी, सर्विया तथा गिनागिश हैं। अलअहमदी में तेल-शोधनशाला स्थापित की गयी है। कुवैत पत्तन से तेल का निर्यात किया जाता है।

(6) ओमान – ओमान में ट्रशियल का वार्षिक उत्पादन लगभग 3 करोड़ मीटरी टन तथा न्यूट्रल जोन का वार्षिक उत्पादन 25 करोड़ मीटरी टन है।

(7) बहरीन दीप – यहाँ तेल का उत्पादन 1934 ई० से प्रारम्भ किया गया था तथा इसका वार्षिक उत्पादन लगभग 1 करोड़ मीटरी टन है।

(8) कतर – यहाँ पर तेल का उत्पादन 1948 ई० से प्रारम्भ किया गया था। इसका वार्षिक उत्पादन लगभग 1 करोड़ मीटरी टन है।

(9) संयुक्त अरब गणराज्य (मिस्र) – मिस्र में लाल सागर तटीय पेटी में हुरघदा एवं रास-गरीब प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। इनका वार्षिक उत्पादन 4.6 करोड़ मीटरी टन है। तेल का शोधन स्वेज पत्तन की शोधनशाला में किया जाता है।

रूस Russia

रूस विश्व का दूसरा प्रमुख तेल उत्पादक देश है। यहाँ 30 करोड़ मीटरी टन वार्षिक उत्पादन होता है, जो विश्व के कुल उत्पादन का 12.65% है। रूस में अवसादी शैलों का विस्तार काकेशस प्रदेश से आर्कटिक सागर तक है। यहाँ पर प्रमुख तेल-क्षेत्र निम्नलिखित हैं –

1. वोल्गा-यूराल क्षेत्र – सन् 1950 के बाद से इस क्षेत्र का तेल उत्पादन में प्रथम स्थान है। रूस के तेल उत्पादन का 75% इसी क्षेत्र से प्राप्त होता है। मास्को के पूर्व में इस तेल-क्षेत्र का विस्तार वोल्गा नदी एवं यूराल पर्वत के मध्य में है। इस क्षेत्र को द्वितीय बाकू के नाम से पुकारा जाता है। पर्म, उफा तथा कुईबाईशेव इस क्षेत्र के प्रमुख तेल उत्पादक केन्द्र हैं। देश के अधिकांश क्षेत्र को तेल की आपूर्ति इसी क्षेत्र से की जाती है। यहाँ से 3,700 किमी लम्बी पाइप लाइन इटस्क को तेल ले जाती है जो विश्व की सबसे लम्बी पाइप लाइन है।

2. बाकू क्षेत्र – इसे काकेशस तेल-क्षेत्र भी कहते हैं। बाकू, माकचकाला, ग्रोझनी, माइकोप, रकूशा एवं कौसाहागिल प्रमुख तेल उत्पादक केन्द्र हैं। यहाँ से पाइप लाइन द्वारा तेल बातूम, तुआपसे, त्रुदोक्या. एवं ओर्क शोधनकेन्द्रों को भेजा जाता है। सन् 1950 से पहले इसका उत्पादन में प्रथम स्थान था जो इस समय द्वितीय स्थान पर आ गया है।

3. अन्य क्षेत्र – अन्य मुख्य क्षेत्र इस प्रकार हैं-

- ऐम्बा क्षेत्र

- पश्चिमी तुर्कमान क्षेत्र (नेबितदाग, कुमदाग, चेलेकिन आदि)

- मैंगिशलाक प्रायद्वीप

- बोरिस्लाव

- सखालीन द्वीप

- पेचोरा क्षेत्र

- फरगना घाटी क्षेत्र एवं

- पश्चिमी साइबेरिया में ओबे और यनीसी नदियों के बेसिन (भण्डारों का निर्धारण अभी तक नहीं हो पाया है)।

रूस अपनी आवश्यकता को पूरा करने के बाद पूर्वी यूरोप के मित्रराष्ट्रों को खनिज तेल निर्यात कर रहा है। वार्षिक उत्पादन के विचार से इसका विश्व में तीसरा स्थान है।

संयुक्त राज्य अमेरिका

United State of America

खनिज तेल के उत्पादन में संयुक्त राज्य का विश्व में तीसरा स्थान है। यहाँ तेल का वार्षिक उत्पादन लगभग 32 करोड़ मीटरी टन है जो विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 10.74% है। तेल के उत्पादन में अग्रलिखित क्षेत्र मुख्य स्थान रखते हैं –

- टेक्सास क्षेत्र – इसके अन्तर्गत टेक्सास, दे०-१० अरकन्सास एवं प० लुजियानी राज्य सम्मिलित हैं। टेक्सास एवं मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र, दोनों मिलकर संयुक्त राज्य का 60% खनिज तेल उत्पन्न करते हैं।

- गल्फतटीय क्षेत्र – इस क्षेत्र में लुजियाना, मिसीसिपी, टेक्सास, अलबामा तथा फ्लोरिडा राज्यों के भाग सम्मिलित हैं। तेल के उत्पादन में यह दूसरा स्थान रखता है।

- कैलीफोर्निया क्षेत्र – यह तेल के उत्पादन का तीसरा प्रमुख क्षेत्र है। हंटिंगटने-बीच, लौंग-बीच, सान्ताफे-स्प्रिंग्स प्रमुख उत्पादक केन्द्र हैं।

- मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र – इस क्षेत्र का विस्तार पश्चिमी टेक्सास, ओक्लोहामा एवं द०-पू० कन्सास राज्यों में है।

- इण्डियाना तेल-क्षेत्र – दक्षिणी इलीनॉयस एवं दक्षिणी इण्डियाना राज्यों में विस्तृत यह तेल क्षेत्र संयुक्त राज्य का 5% तेल उत्पन्न करता है।

- रॉकी तेल-क्षेत्र – यहाँ पर केवल 3% खनिज तेल का उत्पादन होता है। यह औद्योगिक केन्द्रों से दूर पड़ने के कारण विकसित नहीं हो पाया है। भविष्य में यहाँ तेल के बड़े भण्डार मिलने की सम्भावना व्यक्त की गयी है।

- अप्लेशियन तेल-क्षेत्र – प्रारम्भ में इसी तेल-क्षेत्र का विकास किया गया था। अधिक शोषण कर लिये जाने के कारण इसका तेल समाप्ति की ओर अग्रसर है। यहाँ केवल 1% तेल का उत्पादन ही होता है।

अन्य देशों में खनिज तेल का उत्पादन

Production of Mineral Oil in Other Countries

इण्डोनेशिया – इण्डोनेशिया के प्रमुख उत्पादक सुमात्रा, बोर्नियो, जावा एवं सारावक द्वीप हैं। कुछ तेल सेलेबीज द्वीप से भी निकाला जाता है। इसकी विशेष सुविधा यह है कि यह दक्षिण-पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले देशों-भारत, जापान, बांग्लादेश आदि के समीप स्थित है, जहाँ तेल की माँग अधिक है।

चीन – विश्व के तेल उत्पादन में चीन का पाँचवाँ स्थान है, जहाँ विश्व का 4.56% तेल उत्पन्न किया जाता है। चीन में तेल के प्रमुख भण्डार निम्नलिखित हैं –

- कान्सू

- जंगेरिया

- जेचवान बेसिन

- सैदाम बेसिन

- यूमेन

- औंसी तथा

- कारामाई।

भारत – भारत के खनिज तेल-क्षेत्रों का विवरण निम्नलिखित है –

(अ) असम में लखीमपुर क्षेत्र –

- डिगबोई (माकूम क्षेत्र)

- नांहर-कटिया

- रीजन-मोरेन

- बप्पापयॉग एवं

- हस्सापाँग क्षेत्र।

(ब) असम में सुरमा घाटी क्षेत्र –

- बदरपुर

- मसीमपुर एवं

- पथरिया क्षेत्र।

(स) गुजरात –

- खम्भात की खाड़ी में लुनेज क्षेत्र,

- अंकलेश्वर क्षेत्र एवं

- कलोल क्षेत्र।

(द) बॉम्बे हाई तेल-क्षेत्र (अरब सागर में)।

(य) तमिलनाडु के समीप पुदुचेरी तेल-क्षेत्र।

(र) पंजाब का ज्वालामुखी-क्षेत्र।

भारत में भू – वैज्ञानिकों द्वारा नये तेल-क्षेत्रों की खोज का कार्य किया जा रहा है। विशेष रूप से कच्छ के प्रायद्वीपीय क्षेत्र, कोरोमण्डल, पश्चिम बंगाल एवं नदियों की घाटियों में तेल मिलने की सम्भावनाएँ व्यक्त की गयी हैं।

म्यांमार – इस देश में इरावदी नदी की घाटी में तेल के भण्डार पाये जाते हैं। पेनांगयांग, सिंगू, येनांगयात एवं अक्याब प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं।

खनिज तेल का विश्व-व्यापार

World Trade of Mineral Oil

खनिज तेल का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्त्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसका उत्पादन कुछ सीमित देशों द्वारा किया जाता है, जब कि उपभोग लगभग सभी देशों द्वारा किया जाता है।

आयातक देश – तेल के प्रमुख आयातक विकसित देशों में सं० रा० अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैण्ड, ऑस्ट्रिया, इटली, चीन, जापान, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कोरिया, वियतनाम, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी एवं मध्य अफ्रीकी देश प्रमुख हैं।

निर्यातक देश – तेल के प्रमुख निर्यातक देश सऊदी अरब, रूस, ईरान, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन, ओमान, वेनेजुएला, कोलम्बिया, लीबिया, अफ्रीका एवं इण्डोनेशिया हैं।

प० यूरोप में ब्रिटेन, नीदरलैण्ड आदि देश कच्चे तेल का आयात कर और उसे अपनी शोधनशालाओं में साफ कर पेट्रोलियम पदार्थ विदेशों को निर्यात करते हैं।

प्रश्न 4

जल-विद्युत शक्ति के उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए तथा विश्व में इसके उत्पादन पर प्रकाश डालिए।

या

विश्व के किसी एक प्रमुख देश में जल-विद्युत के महत्त्व और उत्पादन का वर्णन कीजिए।

उत्तर

जल-विद्युत का महत्त्व

Importance of Hydro-electricity

जल-विद्युत शक्ति को ऊर्जा का अक्षय स्रोत माना जाता है। जब तक धरातल पर नदियाँ प्रवाहित होती रहेंगी, तब तक अनवरत गति से जल-विद्युत शक्ति का उत्पादन होता रहेगा। वास्तव में वर्तमान समय में जल-विद्युत शक्ति किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास एवं प्रगति का द्योतक है। अन्य शक्ति के संसाधनों की अपेक्षा यह शक्ति अधिक सस्ती एवं सुगम पड़ती है, क्योंकि इसके उत्पादन के लिए एक ही बार व्यय करना पड़ता है। इसके बाद अनवरत गति से उत्पादन प्राप्त होता रहता है। इसे दूरवर्ती उपभोक्ता केन्द्रों तक तारों की सहायता से सुगमतापूर्वक भेजा जा सकता है।

जल-विद्युत शक्ति उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएँ

Necessary Geographical Conditions for Producing Hydro-electricity

(अ) भौतिक दशाएँ Physical Conditions

- जलप्रपातयुक्त धरातलीय बनावट – प्राकृतिक जलप्रपात, कृत्रिम प्रपातों की अपेक्षा जल-शक्ति के लिए उत्पादन के अधिक अनुकूल होते हैं। इसकी सहायता से बहता हुआ जल ऊँचाई से गिरक़र अपने धक्के से टरबाइन को घुमाता रहता है। अतः प्रपातों की ऊँचाई जितनी अधिक होगी, उतनी ही अधिक मात्रा में शक्ति का उत्पादन सम्भव होगा।

- अत्यधिक वर्षा का होना – नदियों के उद्गम क्षेत्रों में भारी वर्षा होनी अति आवश्यक है, जिससे नदियों में पर्याप्त मात्रा में जल सतत रूप से प्रवाहित होता रहे।

- जल की समान मात्रा का प्रवाहित होना – नदियों में प्रवाहित जल की मात्रा एकसमान रहनी चाहिए। जल को नियन्त्रित करने के लिए मार्गों में जलाशयों एवं बाँधों का निर्माण किया जाना अत्यावश्यक है।

- ढाल की तीव्रता – तीव्र ढाल की स्थिति में नदियों की घाटियों में कई स्थानों पर प्रपातों की सहायता से जल-विद्युत शक्ति को उत्पादन सुगमता से कर लिया जाता है।

- शीतोष्ण जलवायु – जल-विद्युत उत्पादन क्षेत्रों का तापमान शीत ऋतु में भी हिमांक से ऊपर रहना चाहिए, जिससे नदियों का जल हिम में परिणत न हो सके। इसी कारण इसके लिए शीतोष्ण जलवायु उपयुक्त रहती है।

- जलधाराओं के मार्ग में झीलों की उपस्थिति – यदि बहते हुए जल के मार्ग में हिमानियों द्वारा निर्मित झीलें पड़ जाएँ तो वे बहुत ही उपयुक्त रहती हैं। इन झीलों द्वारा तलछट (अवसाद) को रोक लिया जाता है, जिससे जल स्वच्छ हो जाता है।

- अन्य शक्ति संसाधनों का अभाव – यदि किसी प्रदेश में शक्ति के अन्य संसाधन; जैसे- कोयला, खनिज तेल, गैस आदि न हों तो जल-विद्युत शक्ति के विकास की अधिक सम्भावनाएँ रहती हैं। एवं इसके उत्पादन का भी सतत प्रयत्न किया जाता है।

(ब) आर्थिक दशाएँ Economic Conditions

- उपभोक्ता क्षेत्रों की समीपता – जल-शक्ति उत्पादक केन्द्रों के समीप ही विद्युत की माँग के क्षेत्र होने चाहिए। इसके लिए सघन जनसंख्या, उद्योग-धन्धे एवं व्यापारिक केन्द्र अधिक उपयुक्त रहते हैं। जल विद्युत शक्ति 400-500 किमी से अधिक दूरी पर नहीं भेजी जा सकती, क्योंकि इससे अधिक दूरी पर विद्युत का ह्रास तीव्रता से होना आरम्भ हो जाता है।

- पर्याप्त पूँजी की उपलब्धि – जल-विद्युत शक्ति के उत्पादन में बहुत अधिक पूँजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि नदियों पर बाँध बनाने, जलाशयों का निर्माण करने, शक्ति-गृहों का निर्माण करने, खम्भे, तार, टरबाईन, जेनरेटर, इन्जीनियर आदि की आवश्यकता होती है। इसके लिए सार्वजनिक पूँजी लगाई जा सकती है, क्योंकि इसमें निजी पूँजी व्यय करना असम्भव है।।

- आवागमन के साधनों का विकास – विद्युत-शक्ति के उत्पादन के लिए बाँधों, जलाशयों, शक्ति-गृहों, खम्भे, तार आदि को ढोने के लिए तीव्र आवागमन के साधनों की अधिक आवश्यकता पड़ती है; अतः इन साधनों का विकास किया जाना अति आवश्यक है।

- तकनीकी ज्ञान – जल-शक्ति उत्पादन के लिए मशीनरी, तकनीशियन एवं इन्जीनियर आदि आवश्यक होते हैं; अतः आधुनिक तकनीकी विकसित होनी चाहिए।

विश्व में जल-विद्युत शक्ति का उत्पादन

Production of Hydro-electricity in the World

विभिन्न देशों में जल-विद्युत उत्पादन की क्षमता अलग-अलग पायी जाती है, परन्तु इसके उत्पादन की क्षमता सबसे अधिक अफ्रीका महाद्वीप में निहित है, जब कि यहाँ पर उत्पादन बहुत ही कम होता है। जल-शक्ति का सबसे अधिक उत्पादन कनाडा में किया जाता है। द्वितीय स्थान संयुक्त राज्य का है। मानसूनी देशों में भी जल-शक्ति उत्पादन के अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ पायी जाती हैं। आर्थिक विकास के साथ-साथ जल-विद्युत शक्ति का विकास भी विकसित देशों में अधिक हुआ है। वर्तमान । समय में विश्व में 2077 अरब किलोवाट घण्टा जलविद्युत शक्ति का उत्पादन किया जा रहा है। निम्नलिखित देशों का जल-विद्युत शक्ति उत्पादन में प्रमुख स्थान है-

कनाडा – जल-विद्युत शक्ति के उत्पादन में विश्व में कनाडा का प्रथम स्थान है। यहाँ जलविद्युत शक्ति उत्पादन की सभी आदर्श भौगोलिक सुविधाएँ विद्यमान हैं। पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र इस शक्ति के उत्पादन में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। न्याग्रा प्रपात (संयुक्त राज्य व कनाडा के साझे में), ओण्टेरियो, क्यूबेक एवं ब्रिटिश कोलम्बिया क्षेत्र प्रमुख जल-शक्ति उत्पादक हैं।

रूस – यहाँ विश्व की जलविद्युत शक्ति उत्पादन का 6% भाग विद्यमान है तथा विश्वें में पाँचवाँ स्थान रखता है। यहाँ दक्षिणी सीमा के सहारे-सहारे मध्य एशिया से सुदूरपूर्व तक पर्वत-श्रेणियाँ फैली हैं, जो जल-विद्युत उत्पादन के लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं। यहाँ जल-शक्ति के निम्नलिखित केन्द्र प्रमुख हैं –

- सिम्ल्यान्सकाया

- म्यूमुश

- नीपर प्रोजेक्ट

- बर्खने-स्विर (लेनिनग्राड)

- मिंगेचौर (अजरबेजान)

- कामा

- कारगेव (नीपर नदी पर)

- गोर्की (वोल्गा नदी पर)

- नेर्वा

- क्यूबीशेव

- वोल्गाग्राद (वोल्गा नदी पर)

- बोत्कन्स्क (कामा नदी पर)

- क्रास्नोयार्क (यनीसी नदी पर) एवं

- ब्रास्क प्रोजेक्ट (विश्व का सबसे बड़ा विद्युत केन्द्र)।

संयुक्त देशों के राष्ट्रकुल की नदियों – नीपर, नीस्टर, डॉन, वोल्गा, दिवना, नीमेन, इर्टिश, ओबे, यनीसी, अंगारा आदि पर जलविद्युत उत्पादन केन्द्रों की स्थापना की गयी है। यहाँ पर जल-विद्युत उत्पादन का 85% भाग साइबेरियाई नदियों पर स्थित विद्युत-गृहों से प्राप्त होता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका – विश्व की जल-शक्ति उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरा स्थान है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जल-विद्युत का विकास सर्वप्रथम न्यू-इंग्लैण्ड राज्य में किया गया था। इसके बाद 1960 ई० से अन्य राज्यों में विकास किया गया। यहाँ प्रमुख जल-विद्युत उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित हैं –

- न्याग्रा प्रपात – जिस पर कई विद्युत शक्ति-गृहों की स्थापना की गयी है।

- मिनियापोलिस में सेंट अन्थोनी प्रपात।।

- अप्लेशियन प्रदेश – पेंसिलवानिया से अलबामा तक। यहाँ प्रपात-रेखा पर बहुत से जलविद्युत उत्पादक केन्द्र स्थापित किये गये हैं–कोलम्बिया, रैले, रिचमण्ड, हार्टफोर्ड, लावेल, मानचेस्टर, फॉलॅरिवर, लारेंस, ट्रेण्टन, वाशिंगटन, बाल्टीमोर, फिलाडेल्फिया, पेटरसन आदि।

- टेनेसी घाटी – नोरिस, बाट्सबरी, कोल्टर, शोल, चिकमंगा, ह्वीलर, विल्सन बाँध आदि।

- कोलम्बिया नदी बेसिन – यहाँ पर लगभग 200 विद्युत उत्पादक केन्द्र स्थापित किये गये हैं, जिनमें ग्राण्ड कूली बाँध, चीफ जोजेफ, केकनेरी, डलेस, जोहनडे एवं बोनविले बाँध मुख्य हैं।

- हूवर बाँध योजना – (कोलोरेडो नदी पर)।

- मिसौरी घाटी परियोजना – यह योजना टेनेसी घाटी योजना की अपेक्षा 6 गुने क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति करती है।

- शास्ता बाँध (सेक्रोमेण्टो नदी पर)।

- सैन-ज्वाकिन बाँध (कैलीफोर्निया)।

यूरोपीय देश – पश्चिमी यूरोपीय देश विश्व की 27% जल-विद्युत शक्ति का उत्पादन करते हैं। प्रमुख उत्पादक देशों का विवरण निम्नलिखित है –

- इटली – आल्प्स पर्वत के दक्षिणी ढालों तथा एपीनाइन पर्वत के ढालों पर प्रवाहित नदियों से। विद्युत शक्ति का उत्पादन किया जाता है।

- फ्रांस – आल्प्स पर्वत की रोन घाटी में मध्य पठारी भाग तथा पिरेनीज पर्वत-श्रेणी की घाटी में जल-विद्युत शक्ति का उत्पादन किया जाता है।

- स्विट्जरलैण्ड – यहाँ कोयले एवं खनिज तेल की कमी है। इसीलिए यहाँ आल्प्स पर्वत से प्रवाहित नदियों से जल-विद्युत का उत्पादन किया जाता है।

- जर्मनी – जर्मनी ने अपनी जल-विद्युत उत्पादन क्षमता का पूर्ण विकास कर लिया है तथा यहाँ 19 अरब किलोवाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है।

- नार्वे तथा स्वीडन – इन दोनों देशों में जल-विद्युत शक्ति का भरपूर विकास किया गया है। यहाँ कोयला, खंनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस आदि शक्ति-संसाधनों का पूर्ण अभाव है। विश्व में प्रति । व्यक्ति विद्युत-शक्ति नार्वे में सबसे अधिक उपलब्ध है, जहाँ 99% जनसंख्या को यह शक्ति प्राप्त हो। गयी है। यहाँ पर इस शक्ति पर आधारित रासायनिक उद्योग, कृत्रिम नाइट्रोजन; स्वीडन में लोहा-इस्पात आदि उद्योगों का विकास कर लिया गया है।

एशियाई देश – एशिया महाद्वीप में जल-विद्युत शक्ति के प्रमुख उत्पादक देश निम्नलिखित हैं –

(i) जापान – एशिया की जल-शक्ति उत्पादन में जापान का महत्त्वपूर्ण स्थान है। जापान में। 1,500 जलविद्युत उत्पादक केन्द्र हैं, जिनमें से 1,000 होशू द्वीप में विकसित हैं। अन्य शक्ति संसाधनों के अभाव के फलस्वरूप जापान ने जल-विद्युत शक्ति का विकास ऊर्जा के वैकल्पिक संसाधन के रूप में किया है। ऊबड़-खाबड़ पठारी धरातल एवं सदावाहिनी सरिताओं के कारण जल-शक्ति के उत्पादन को बल मिला है। जापान ने अपनी सम्भावित जल-शक्ति का पूर्ण विकास कर लिया है, परन्तु माँग के अनुसार पूर्ति नहीं हो पाती; अतः ताप विद्युत भी उत्पन्न की जाती है।

(ii) चीन – जल-विद्युत शक्ति उत्पादन में चीन विश्व में चौथे स्थान पर है। चीन में 20% विद्युत शक्ति जल से तथा 80% कोयले से उत्पन्न की जाती है। ह्वांग्हो, यांगटिसीक्यांग, सीक्यांग तथा उनकी सहायक नदियों पर जल-विद्युत केन्द्रों की स्थापना की गयी है। जलविद्युत शक्ति उत्पादन में चीन के निम्नलिखित केन्द्र मुख्य हैं –

- उत्तरी चीन में सुंगारी नदी पर फैंगमैन केन्द्र

- ह्वांगहो नदी पर सानमेन बाँध

- ल्यूकिया बाँध

- बीजिंग के निकट मुंगतिंग नदी पर कुऑतिंग विद्युत-गृह

- जेचवान प्रान्त में शिल्सेतान केन्द्र

- दक्षिणी चीन में ल्यूची नदी पर शांग्यू विद्युत केन्द्र

- सिनांन बाँध

- आह्नवे बाँध एवं

- सीक्यांग बाँध।

(iii) भारत – भारत में जल-शक्ति के विशाल भण्डार हैं, परन्तु अभी तक उनका पूर्ण विकास नहीं हो पाया है। सन् 1950 के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से बहुत-सी बहुउद्देशीय नदी-घाटी परियोजनाओं का विकास किया गया है। एशिया महाद्वीप में जल-विद्युत का सर्वप्रथम उत्पादन भारत में कर्नाटक राज्य के शिवसमुद्रम् नामक स्थान पर 1902 ई० में आरम्भ किया गया था। कोयना, शिवसमुद्रम्, पायकारा, मैटूर, पापनाशम, पेरियार, पल्लीवासल, निजाम सागर, नागार्जुन सागर, हीराकुड, दामोदर घाटी, कोसी व शारदा योजना, माताटीला, रिहन्द, रामगंगा योजना, चम्बल योजना, भाखड़ा-नॉगल योजना आदि प्रमुख बहुध्येयी नदी-घाटी योजनाएँ हैं। जल-विद्युत शक्ति की बढ़ती हुई माँग को देखते हुए भारत सरकार इसके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निजी क्षेत्रों के सहयोग पर भी विचार कर रही है। यहाँ विश्व की 3.1% जल-विद्युत शक्ति उत्पन्न की जाती है।

अफ्रीकी देश – अधिकांश अफ्रीकी देश विषुवतरेखीय जलवायु प्रदेश में स्थित हैं तथा इन देशों की धरातलीय रचना भी जलविद्युत उत्पादन के अनुकूल है। इस प्रकार अफ्रीका महाद्वीप में जल-विद्युत शक्ति की सम्भावनाएँ विश्व में सर्वाधिक हैं, परन्तु आर्थिक एवं तकनीकी पिछड़ेपन के कारण इसे शक्ति का विकास नहीं हो पाया है। यहाँ सम्भावित जल-शक्ति का केवल 0.3% भाग का ही विकास हो सका है, परन्तु अब कुछ देशों ने आयातित तकनीकी द्वारा जल-विद्युत शक्ति का उत्पादन आरम्भ किया है, जिनमें मिस्र, दक्षिणी रोडेशिया, जायरे, जाम्बिया आदि देश प्रमुख हैं।

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1

खनिज तेल के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर एक टिप्पणी लिखिए। [2009]

उत्तर

खनिज तेल का भौगोलिक वितरण असमान होने के कारण विश्व के अनेक देशों; जैसे-पश्चिमी यूरोपीय देश, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि में पेट्रोलियम की बहुत कमी है। अतएव पेट्रोलियम को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत महत्त्वपूर्ण है, किन्तु इस व्यापार का स्वरूप निश्चित नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो पेट्रोल का एक बड़ा निर्यातक देश है, समीपस्थ देश जैसे वेनेजुएला और कोलम्बिया से तथा दूरस्थ देशों जैसे मध्य-पूर्व, नीदरलैण्ड और इण्डोनेशिया से कच्चा तेल और परिष्कृत तेल आयात भी करता है।

यूरोपीय देश अधिकांश तेल मध्य-पूर्व तथा उत्तरी अफ्रीका से आयात करते हैं। ब्रिटेन और नीदरलैण्ड जैसे देशों के पास अपनी माँग के अनुरूप पर्याप्त तेल नहीं है; अतः वे कच्चा तेल आयात कर परिष्कृत पदार्थों का निर्यात करते हैं। एशिया में भारत, जापान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोरिया, वियतनाम, श्रीलंका आदि देश भी तेल का आयात करते हैं। इसी प्रकार दक्षिणी तथा मध्य अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैण्ड भी तेल के आयातक देश हैं।

प्रमुख तेल निर्यातक देश हैं-

- मध्य-पूर्व के देश; जैसे-सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, इराक, कतर, बहरीन, ओमान आदि,

- कैरेबियन देश; जैसे-वेनेजुएला, कोलम्बिया आदि,

- अफ्रीकी देश; जैसे-लीबिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया तथा

- इण्डोनेशिया।

प्रश्न 2

किन्हीं दो गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों का उल्लेख कीजिए

उत्तर

दो गैर-परम्परागत ऊर्जा के स्रोत अग्रलिखित हैं –

- पवन ऊर्जा – तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र आदि राज्यों में पवन ऊर्जा विकसित की गयी है।

- लहरी ऊर्जा – समुद्री लहरों से ऊर्जा प्राप्त करने का संयन्त्र केरल में तिरुवनन्तपुरम के निकट विजिंगम स्थान पर लगाया गया है।

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1

कोयला किससे प्राप्त होता हैं?

उत्तर

कोयला भूपटल की अवसादी शैलों से प्राप्त होता है।

प्रश्न 2

विश्व में खनिज तेल का सर्वाधिक भण्डार कहाँ पाया जाता है?

उत्तर

विश्व में खनिज तेल के ज्ञात भण्डार सर्वाधिक फारस की खाड़ी के समीपवर्ती अर्थात् पश्चिमी एशियाई देशों में हैं।

प्रश्न 3

भारत में खनिज तेल के प्राप्ति-स्थान लिखिए।

उत्तर

भारत में खनिज तेल के प्राप्ति-स्थान हैं-असम के लखीमपुर एवं सुरमा घाटी क्षेत्र, गुजरात के खम्भात, अंकलेश्वर एवं कलौल क्षेत्र, बॉम्बे हाई तथा तमिलनाडु के कावेरी बेसिन तथा अपतटीय क्षेत्र।

प्रश्न 4

विश्व में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? [2011]

उत्तर

विश्व में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश सऊदी अरब है।

प्रश्न 5

विश्व में कोयले के चार प्रमुख उत्पादक देशों के नाम लिखिए। [2013, 14]

उत्तर

- संयुक्त राज्य अमेरिका

- चीन

- ऑस्ट्रेलिया तथा

- भारत।

प्रश्न 6

लौह-इस्पात उद्योग के स्थानीकरण की चार आवश्यक दशाओं का उल्लेख कीजिए। [2014]

उत्तर

- कच्चे माल अर्थात् लौह-अयस्क की सुविधा

- शक्ति संसाधनों की उपलब्धता

- उपभोक्ता बाजार की समीपता

- परिवहन साधनों की सुलभता।

प्रश्न 7

एशिया के दो प्रमुख खनिज तेल उत्पादन देशों के नाम लिखिए।

उत्तर

- सऊदी अरब तथा

- कुवैत।

प्रश्ना 8

विश्व में सर्वाधिक सम्भाव्य जल-शक्ति किस महाद्वीप पर पायी जाती है?

उत्तर

विश्व में सर्वाधिक सम्भाव्य जल-शक्ति (41%) अफ्रीका महाद्वीप पर मिलती है।

प्रश्न 9

विश्व में सर्वाधिक विकसित जल-शक्ति किस महाद्वीप पर पायी जाती है?

उतर

विश्व में सबसे अधिक विकसित जल-शक्ति (40% से अधिक) उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर पायी जाती है।

प्रश्न 10

विश्व के चार अग्रणी जल-विद्युत उत्पादक देशों के नाम लिखिए।

उत्तर

- कनाडा

- संयुक्त राज्य अमेरिका

- ब्राजील तथा

- चीन।

प्रश्न 11

संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी एक खनिज तेल-क्षेत्र का वर्णन कीजिए।

उत्तर

टेक्सास क्षेत्र अमेरिका का प्रमुख खनिज तेल-क्षेत्र है। इसके अन्तर्गत टेक्सास, दक्षिण-पूर्वी अरकन्सास एवं प० लुशियाना राज्य सम्मिलित हैं। ।

प्रश्न 12

शक्ति के प्रमुख संसाधनों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर

शक्ति के प्रमुख संसाधन कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, जल-शक्ति तथा आणविक शक्ति हैं।

प्रश्न 13

कोयले की अपेक्षा पेट्रोलियम का महत्त्व अधिक क्यों है?

उत्तर

आधुनिक युग में कोयले की अपेक्षा पेट्रोलियम का अधिक महत्त्व है, क्योंकि यह केवल शक्ति का साधन ही नहीं, अपितु अनेक पेट्रो-रसायन उद्योगों के लिए कच्चा माल भी है।

प्रश्न 14

विश्व में जल-विद्युत शक्ति का महत्त्व क्यों बढ़ रहा है?

उत्तर

जल-विद्युत शक्ति ऊर्जा का अक्षय स्रोत है, जब कि कोयला तथा पेट्रोलियम क्षयशील संसाधन हैं। अत: विश्व में जल-विद्युत शक्ति का महत्त्व बढ़ रहा है।

प्रश्न 15

जल-विद्युत उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का उल्लेख कीजिए।

उत्तर

जलविद्युत उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएँ निम्नलिखित हैं –

- जल-प्रपात

- अधिक वर्षा

- सदावाहिनी नदियाँ तथा ढाल की तीव्रता।

प्रश्न 16

उन दो उद्योगों के नाम बताइए जिनमें कोयला प्रधान भूमिका निभाता है?

उत्तर

लोहा व इस्पात तथा ताप विद्युत उत्पादन।

प्रश्न 17

भारत में कोयला प्रमुख रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है?

उत्तर

भारत में कोयला प्रमुख रूप से गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है जहाँ भारत के बिटुमिनसे कोयले के 98.5% भण्डार हैं।

प्रश्न 18

विश्व के खनिज तेल उत्पादक दो क्षेत्रों के नाम बताइए। [2007, 11, 15, 16]

उत्तर

- दम्माम क्षेत्र (सऊदी अरब) तथा

- बाकू क्षेत्र (रूस)।

प्रश्न 19

संयुक्त राज्य अमेरिका के दो प्रमुख कोयला उत्पादक प्रदेशों के नाम लिखिए। [2008]

उत्तर

- अप्लेशियन कोयला क्षेत्र तथा

- अन्तर्रदेशीय कोयला क्षेत्र।

प्रश्न 20

इटाबिरा की खान किस देश में स्थित है और क्यों प्रसिद्ध है?

उत्तर

इटाबिरा की खान ब्राजील में स्थित है। यह लौह-अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है।

प्रश्न 21

भारत में लोहे के चार उत्पादक क्षेत्रों के नाम लिखिए।

उत्तर

- छत्तीसगढ़-बस्तर, दुर्ग।

- ओडिशा-क्योंझर, सुन्दरगढ़।

- झारखण्ड-सिंहभूम।

- कर्नाटक-बिलारी।

प्रश्न 22

विश्व के चार अग्रणी लौह-अयस्क उत्पादक देशों के नाम लिखिए। [2011]

उत्तर

- ब्राजील

- चीन

- ऑस्ट्रेलिया तथा

- भारत।

प्रश्न 23

दक्षिण अमेरिका के चार लौह-अयस्क उत्पादक देशों के नाम लिखिए ।

उत्तर

दक्षिणी अमेरिका के चार लौह-अयस्क उत्पादक देश हैं- ब्राजील, वेनेजुएला, चिली तथा पीरू।

प्रश्न 24

यूरोप के प्रमुख लौह-अयस्क उत्पादक देशों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर

यूरोप के प्रमुख लौह-अयस्क उत्पादक देश हैं- स्वीडन, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, ब्रिटेन तथा रूस।

प्रश्न 25

संयुक्त राज्य अमेरिका के दो प्रमुख लौह-अयस्क उत्पादक क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर

- सुपीरियर झील क्षेत्र तथा

- अप्लेशियन क्षेत्र।

प्रश्न 26

विश्व के लौह-अयस्क उत्पादन के क्षेत्रों के नाम लिखिए। [2013, 14]

उत्तर

- सुपीरियर झील क्षेत्र (संयुक्त राज्य अमेरिका) तथा

- यूक्रेन अथवा डोनबास क्षेत्र (रूस)।

प्रश्न 27

दक्षिण-पश्चिम एशिया के किन्हीं चार खनिज तेल उत्पादक देशों के नाम लिखिए। [2014]

उत्तर

- ईरान

- इराक

- कुवैत तथा

- कतर।

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न 1

कोयला पाया जाता है –

(क) अवसादी शैलों में

(ख) रूपान्तरित शैलों में

(ग) आग्नेय शैलों में

(घ) इनमें से कोई नहीं

उत्तर

(क) अवसादी शैलों में।

प्रश्न 2

पेट्रोलियम पाया जाता है –

(क) आग्नेय शैलों में

(ख) अवसादी शैलों में

(ग) कायान्तरित शैलों में

(घ) इन सभी में

उत्तर

(ख) अवसादी शैलों में।

प्रश्न 3

पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है – [2009]

या

विश्व में निम्नांकित देशों में कौन-सा खनिज तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? [2015]

(क) रूस

(ख) चीन

(ग) सऊदी अरब

(घ) सं० रा० अमेरिका

उत्तर

(ग) सऊदी अरब।

प्रश्न 4

निम्नलिखित में से कौन-सा देश खनिज तेल का सर्वाधिक आयातक है? [2010]

(क) इराक

(ख) पेरू

(ग) संयुक्त राज्य अमेरिका

(घ) कुवैत

उत्तर

(ग) संयुक्त राज्य अमेरिका।

प्रश्न 5

निम्नलिखित में से कौन-सा देश खनिज तेल का निर्यातक नहीं है? [2007]

(क) वेनेजुएला

(ख) कुवैत

(ग) इराक

(घ) इंग्लैण्ड

उत्तर

(घ) इंग्लैण्ड।

प्रश्न 6

मेसाबी, बरमीलियन, कुयुना, मारक्वेट, गोजेबिक तथा मिनोमिनी लौह श्रेणियाँ स्थित हैं –

(क) कनाडा में

(ख) संयुक्त राज्य अमेरिका में

(ग) मैक्सिको में

(घ) यूक्रेन में

उत्तर

(ख) संयुक्त राज्य अमेरिका में।

![]()

प्रश्न 7

निम्नलिखित में से कौन-सा देश लौह-अयस्क का भारी आयातक है?

(क) जापान

(ख) ब्राजील

(ग) भारत

(घ) दक्षिणी अफ्रीका संघ

उत्तर

(क) जापान।

प्रश्न 8

झारखण्ड का कोडरमा क्षेत्र प्रसिद्ध है – (2017)

(क) बॉक्साइट के लिए

(ख) अभ्रक के लिए

(ग) ताँबे के लिए।

(घ) मैंगनीज के लिए

उत्तर

(ख) अभ्रक के लिए।

We hope the UP Board Solutions for Class 12 Geography Chapter 11 Minerals and Energy Resources (खनिज एवं ऊर्जा के संसाधन) help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 12 Geography Chapter 11 Minerals and Energy Resources (खनिज एवं ऊर्जा के संसाधन), drop a comment below and we will get back to you at the earliest.