UP Board Solutions for Class 12 Chemistry Chapter 14 Biomolecules (जैव-अणु) are part of UP Board Solutions for Class 12 Chemistry. Here we have given UP Board Solutions for Class 12 Chapter 14 Biomolecules (जैव-अणु).

| Board | UP Board |

| Textbook | NCERT |

| Class | Class 12 |

| Subject | Chemistry |

| Chapter | Chapter 14 |

| Chapter Name | Biomolecules |

| Number of Questions Solved | 96 |

| Category | UP Board Solutions |

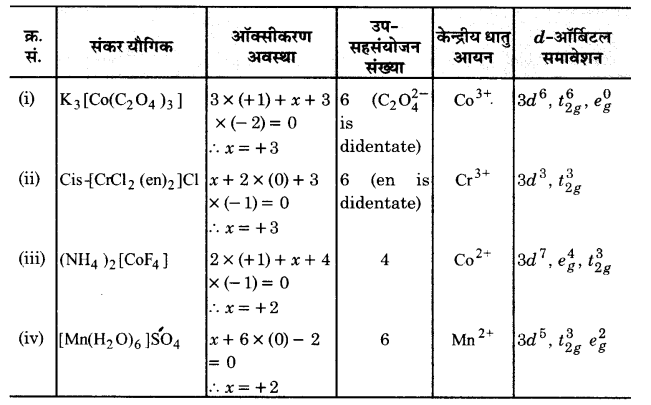

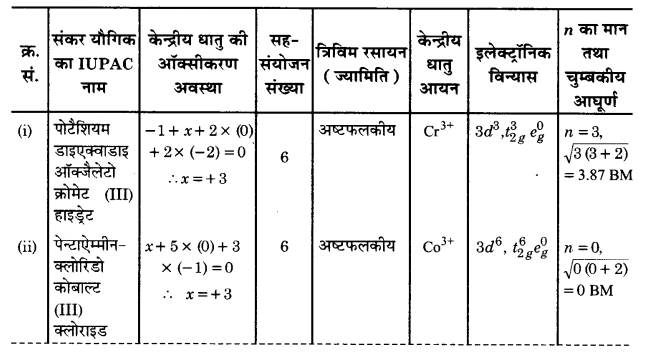

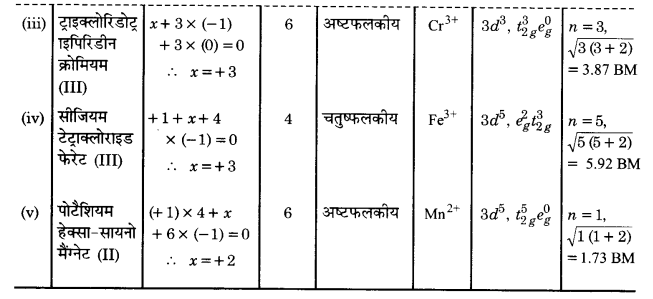

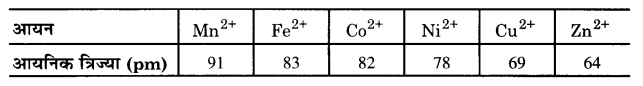

UP Board Solutions for Class 12 Chemistry Chapter 14 Biomolecules (जैव-अणु)

अभ्यास के अन्तर्गत दिए गए प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

ग्लूकोस तथा सुक्रोस जल में विलेय हैं, जबकि साइक्लोहेक्सेन अथवा बेन्जीन (सामान्य छह सदस्यीय वलय युक्त यौगिक) जल में अविलेय होते हैं। समझाइए।

उत्तर :

ग्लूकोस तथा सुक्रोस में क्रमश: 5 तथा 8 –OH समूह होते हैं। ये जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन आबन्ध बनाते हैं। अत्यधिक H- आबन्धन के कारण ग्लूकोस तथा सुक्रोस जल में विलेय हैं। दूसरी ओर, साइक्लोहेक्सेन में –OH समूह नहीं होते हैं। यह जल के साथ हाइड्रोजन आबन्ध नहीं बनाता है, अतएव इसमें अविलेय रहता है।

प्रश्न 2.

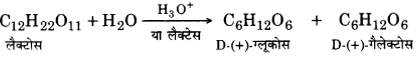

लैक्टोस के जल-अपघटन से किन उत्पादों के बनने की अपेक्षा करते हैं?

उत्तर :

जल-अपघटन पर लैक्टोस मोनोसैकेराइड के दो अणु देता है अर्थात् D – (+) – ग्लूकोस तथा D – (+) गैलेक्टोस का एक-एक अणु।

प्रश्न 3.

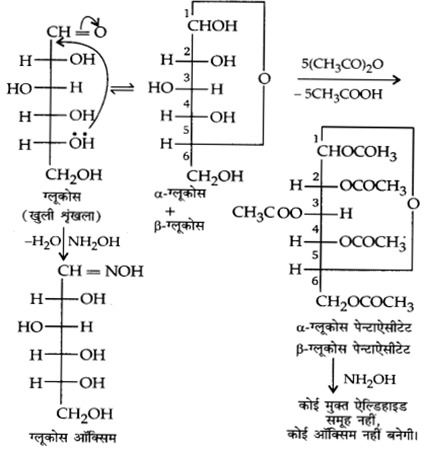

D – ग्लूकोस के पेन्टाऐसीटेट में आप ऐल्डिहाइड समूह की अनुपस्थिति को कैसे । समझाएँगे?

उत्तर :

ग्लूकोस ऐल्डोहेक्सोस होने के कारण ऐल्डिहाइड समूह की लाक्षणिक अभिक्रियाएँ देता है; जैसे -NH2OH, टॉलेन अभिकर्मक तथा फेहलिंग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। ग्लूकोस के ऐसीटिक ऐनहाइड्राइड के साथ ऐसिलीकरण से प्राप्त ग्लूकोस पेण्टाऐसीटेट इन अभिक्रियाओं को नहीं देता है।

इसका अभिप्राय है कि ग्लूकोस पेण्टाऐसीटेट में ऐल्डिहाइड समूह या तो अनुपस्थित होता है या इन अभिक्रियाओं के लिए उपलब्ध नहीं रहता है। वास्तव में D – ग्लूकोस के पेण्टाऐसीटेट में ऐल्डिहाइड समूह हेमीऐसीटल संरचना का भाग होता है, अतएव इन अभिक्रियाओं में भाग लेने के लिए उपलब्ध नहीं रहता है।

प्रश्न 4.

ऐमीनो अम्लों के गलनांक एवं जल में विलेयता सामान्यतः संगत हैलो अम्लों की तुलना में अधिक होती है। समझाइए।

उत्तर :

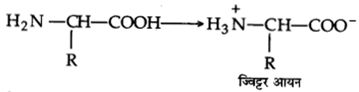

ऐमीनो अम्ल ज्विट्टर आयन (H3 [latex]\overset { + }{ N } { H }_{ 3 }[/latex] -CHR-COO–) के रूप में पाए जाते हैं। द्विध्रुवीय लवण सदृश लक्षण के कारण इनमें प्रबल द्विध्रुव-द्विध्रुव अथवा स्थिर-विद्युत आकर्षण बल पाए जाते हैं, अतएव ऐमीनो अम्लों के क्वथनांक उच्च होते हैं। ऐमीनो अम्ल H20 अणुओं के साथ प्रबल अन्योन्यक्रिया करते हैं। तथा इसमें विलेय होते हैं। हैलो अम्लों की लवण सदृश्य संरचना नहीं होती है, अत: इनके क्वथनांक निम्न होते हैं। हैलोअम्ल ऐमीनो अम्लों की तरह H20 अणुओं के साथ प्रबलता के साथ अन्योन्यक्रिया नहीं करते हैं, अत: जल में ऐमीनो अम्लों की विलेयता हैलोअम्लों से अधिक होती है।

प्रश्न 5.

अण्डे को उबालने पर उसमें उपस्थित जल कहाँ चला जाता है?

उत्तर :

उबालने पर अण्डे में उपस्थित प्रोटीनों का पहले विकृतिकरण और फिर स्कंदन हो जाता है। इन स्कंदित प्रोटीनों द्वारा जल अवशोषित या अधिशोषित हो जाता है।

प्रश्न 6.

हमारे शरीर में विटामिन C संचित क्यों नहीं होता?

उत्तर :

विटामिन C (ऐस्कॉर्बिक अम्ल) जल में विलेय होता है। यह शीघ्र ही मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है तथा हमारे शरीर में संचित नहीं रह सकता है।

प्रश्न 7.

यदि DNA के थायमीनयुक्त न्यूक्लियोटाइड का जल-अपघटन किया जाए तो कौन-कौन से उत्पाद बनेंगे?

उत्तर :

2-डीऑक्सी-D-राइबोस, फॉस्फोरिक अम्ल तथा थायमीन।

प्रश्न 8.

जब RNA का जल-अपघटन किया जाता है तो प्राप्त क्षारकों की मात्राओं के मध्य कोई सम्बन्ध नहीं होता। यह तथ्य RNA की संरचना के विषय में क्या संकेत देता है?

उत्तर :

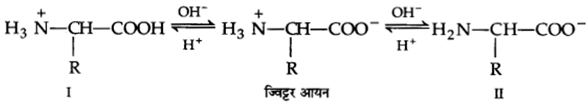

DNA अणु में दो कुण्डलिनियों (strands) में चार पुरक क्षारक परस्पर युग्म बनाए रखते हैं जैसे साइटोसीन (C) सदैव ग्वानीन (G) के साथ युग्म बनाता है, जबकि थायमीन (T) सदैव ऐडेनीन के साथ युग्म बनाता है। इसलिए जब एक DNA अणु जल-अपघटित होता है, तब साइटोसीन की मोलर मात्राएँ सदैव ग्वानीन के तुल्य तथा इसी प्रकार ऐडेनीन की सदैव थायमीन के तुल्य होती हैं। RNA में भी चार क्षारक होते हैं जिनमें प्रथम तीन DNA के समान, परन्तु चौथा क्षारक यूरेसिल (U) होता है। चूंकि RNA में प्राप्त चारों क्षारकों (C,G, A तथा U) की मात्राओं के मध्य कोई सम्बन्ध नहीं होता है, इसलिए क्षारक-युग्मन सिद्धान्त (अर्थात् A के साथ U तथा C के साथ G का युग्म) का पालन नहीं होता है, इससे यह संकेत मिलता है कि DNA के विपरीत RNA में एक कुण्डलिनी होती है।

अतिरिक्त अभ्यास

प्रश्न 1.

मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? (2018)

उत्तर :

वे कार्बोहाइड्रेट जो छोटे अणुओं में जल – अपघटित नहीं हो सकते, मोनोसैकेराइड कहलाते हैं।

प्रश्न 2.

अपचायी शर्करा क्या होती है?

उत्तर :

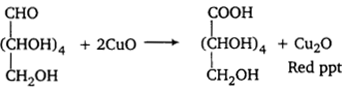

कार्बोहाइड्रेट जो टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित करते हैं तथा फेहलिंग विलयन के साथ लाल अवक्षेप देते हैं, अपचायी शर्कराएँ कहलाते हैं। सभी मोनोसैकेराईड (ऐल्डोस तथा कीटोस) तथा डाइसैकेराइड (सुक्रोस को छोड़कर) अपचायी शर्कराएँ हैं।

प्रश्न 3.

पौधों में कार्बोहाइड्रेटों के दो मुख्य कार्यों को लिखिए।

उत्तर :

(i) पादप कोशिका भित्तियों का संरचनात्मक पदार्थ (Structural material for plant cell walls)

उदाहरणार्थ :

पॉलीसैकेराइड सेलुलोस पादप कोशिका भित्ति का प्रमुख संरचनात्मक पदार्थ होता है।

(ii) जैव ईंधन (Bio fuels) कार्बोहाइड्रेट जैसे :

ग्लूकोस, फ्रक्टोस, शर्करा, स्टार्च तथा ग्लाइकोजन जैव ईंधनों के रूप में कार्य करते हैं तथा जैव तन्त्रों में विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं।

उदाहरणार्थ :

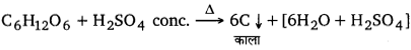

![]()

प्रश्न 4.

निम्नलिखित को मोनोसैकेराइड तथा डाइसैकेराइड में वर्गीकृत कीजिएराइबोस, 2-डिऑक्सीराइबोस, माल्टोस, गैलेक्टोस, फ्रक्टोस तथा लैक्टोस

उत्तर :

- मोनोसैकेराइड :राइबोस, 2-डीऑक्सीराइबोस, गैलेक्टोस, तथा फ्रक्टोस।

- डाइसैकेराइड :माल्टोस तथा लैक्टोस।

प्रश्न 5.

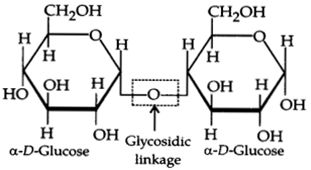

ग्लाइकोसाइडी बन्ध से आप क्या समझते हैं?

उत्तर :

दो मोनोसैकेराइड अणु परस्पर ऑक्सीजन आबन्ध द्वारा जुड़े होते हैं जिसका निर्माण जल के अणु की हानि से होता है। दो मोनोसैकेराइड इकाइयों के मध्य ऑक्सीजन से होकर आबन्ध ग्लाइकोसाइडिक आबन्ध कहलाते हैं।

उदाहरणार्थ :

माल्टोस अणु में ग्लाइकोसाइडिक आबन्ध नीचे प्रदर्शित है

प्रश्न 6.

ग्लाइकोजन क्या होता है तथा ये स्टार्च से किस प्रकार भिन्न है?

उत्तर :

जन्तुओं के शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता हैं। इसे जन्तु स्टार्च भी कहते हैं, क्योंकि इसकी संरचना ऐमाइलोपेक्टिन के समान होती है, लेकिन यह इससे अत्यधिक शाखित होता है। यह यकृत तथा पेशियों में संचित रहता है। जब हमारे शरीर को ग्लूकोस की आवश्यकता होती है तब एन्जाइम ग्लाइकोजन को ग्लूकोस में परिवर्तित कर देते हैं। दूसरी ओर, स्टार्च ऐमाइलोस (15-20%) जो कि जल में विलेय होता है तथा ऐमाइलोपेक्टिन (80-85%) जो कि जल में अविलेय होता है का मिश्रण होता है। ग्लाइकोजन तथा ऐमाइलोपेक्टिन दोनों α -D.ग्लूकोस के शाखित बहुलक होते हैं। स्टार्च पौधों का प्रमुख संचित पॉलीसैकेराइड होता है।

प्रश्न 7.

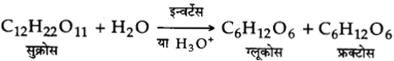

(अ) सुक्रोस तथा

(ब) लैक्टोस के जल-अपघटन से कौन-से उत्पाद प्राप्त होते हैं?

उत्तर :

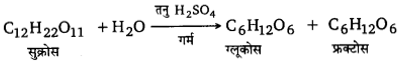

(अ) सुक्रोस जल :

अपघटित होकर 1-अणु ग्लूकोस तथा 1-अणु फ्रक्टोस देता है।

(ब) लैक्टोस जल :

अपघटित होकर D-ग्लूकोस तथा D-गैलेक्टोस का सममोलर मिश्रण देता है।

प्रश्न 8.

स्टार्च तथा सेलुलोस में मुख्य संरचनात्मक अन्तर क्या है?

उत्तर :

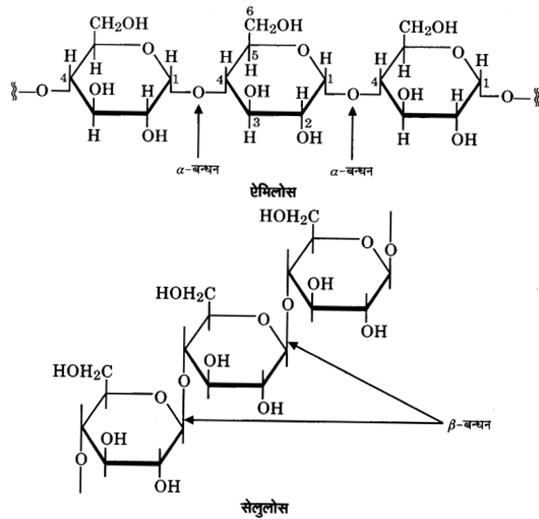

स्टार्च ऐमिलोस तथा ऐमिलोपेक्टिन से मिलकर बनता है। ऐमिलोस α – D -ग्लूकोस का रेखीय बहुलक होता है, जबकि सेलुलोस β – D-ग्लूकोस का रेखीय बहुलक होता है। ऐमिलोस में एक ग्लूकोस इकाई का C-1 अन्य ग्लूकोस इकाई के C-4 से α – ग्लाइकोसाइडी बन्ध द्वारा जुड़ा रहता है। इसे अग्रांकित चित्र में देखा जा सकता है

सेलुलोस, β – D -ग्लूकोस से बनी ऋजु शृंखलायुक्त पॉलिसैकेराइड है जिसमें एक ग्लूकोस इकाई के C-1 तथा दूसरी ग्लूकोस इकाई के C-4 के मध्य β ग्लाइकोसाइडी बन्ध बनता है।

प्रश्न 9.

क्या होता है जब D-ग्लूकोस की अभिक्रिया निम्नलिखित अभिकर्मकों से करते हैं?

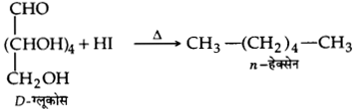

(i) HI

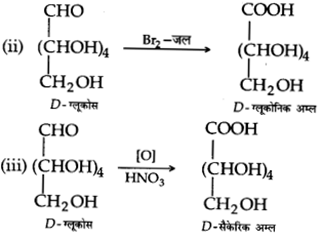

(ii) ब्रोमीन जल

(iii) HNO3.

उत्तर :

(i)

प्रश्न 10.

ग्लूकोस की उन अभिक्रियाओं का वर्णन कीजिए जो इसकी विवृत श्रृंखला संरचना के द्वारा नहीं समझाई जा सकतीं।

उत्तर :

निम्नलिखित अभिक्रियाएँ ग्लूकोस की विवृत श्रृंखला संरचना के द्वारा नहीं समझाई जा सकती हैं, इन्हें बॉयर ने प्रस्तावित किया था

- ऐल्डिहाइड समूह उपस्थित होते हुए भी ग्लूकोस 2 , 4 – DNP परीक्षण तथा शिफ़-परीक्षण नहीं देता एवं यह NaHSO3 के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड योगज उत्पाद नहीं बनाता।

- ग्लूकोस का पेन्टाऐसीटेट, हाइड्रॉक्सिलऐमीन के साथ अभिक्रिया नहीं करता जो मुक्त —CHO समूह की अनुपस्थिति को इंगित करता है।

- जब D-ग्लूकोस को शुष्क हाइड्रोजन क्लोराईड गैस की उपस्थिति में मेथेनॉल के साथ अभिकृत कराया जाता है, तब यह दो समावयव मोनोमेथिल व्युत्पन्न देता है जिन्हें मेथिल -α – D-ग्लूकोसाइड तथा मेथिल β-D-ग्लूकोसाइड के नाम से जाना जाता है। ये ग्लूकोसाइड फेहलिंग विलयन को अपचयित नहीं करते तथा हाइड्रोजन सायनाइड अथवा हाइड्रॉक्सिलऐमीन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं तथा मुक्त -CHO समूह की अनुपस्थिति को इंगित करते हैं।

प्रश्न 11.

आवश्यक तथा अनावश्यक ऐमीनो अम्ल क्या होते हैं? प्रत्येक प्रकार के दो उदाहरण दीजिए।

उत्तर :

(i) आवश्यक ऐमीनो अम्ल (Essential amino acids) :

ऐमीनो अम्ल जिनकी आवश्यकता मानव स्वास्थ्य तथा वृद्धि के लिए होती है, लेकिन इनका संश्लेषण मनुष्य के शरीर में नहीं होता है, आवश्यक ऐमीनो अम्ल कहलाते हैं; जैसे-वेलिन, ल्यूसीन, फेनिलऐलानीन आदि।

(ii) अनावश्यक ऐमीनो अम्ल (Non-essential amino acids) :

ऐमीनो अम्ल जिनकी आवश्यकता मानव स्वास्थ्य तथा वृद्धि के लिए होती है तथा जिनका संश्लेषण मानव शरीर में होता है, अनावश्यक ऐमीनो अम्ल कहलाते हैं; जैसे-ग्लाइसीन, ऐलानीन, ऐस्पार्टिक अम्ल आदि।

प्रश्न 12.

प्रोटीन के सन्दर्भ में निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए

(i) पेप्टाइड बन्ध

(ii) प्राथमिक संरचना

(iii) विकृतीकरण। (2015)

उत्तर :

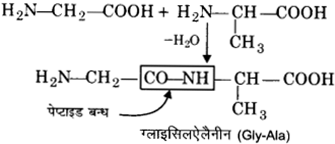

(i) पेप्टाइड बन्ध (Peptide bond) :

रासायनिक रूप से पेप्टाइड आबन्ध, -COOH समूह तथा -NH2, समूह के मध्य बना एक आबन्ध होता है। दो एक जैसे अथवा भिन्न ऐमीनो अम्लों के अणुओं के मध्य अभिक्रिया एक अणु के ऐमीनो समूह तथा दूसरे अणु के कार्बोक्सिल समूह के मध्य संयोग से होती है जिसके फलस्वरूप एक जल का अणु मुक्त होता है तथा पेप्टाइड आबन्ध -CO-NH- बनता है। चूँकि उत्पाद दो ऐमीनो अम्लों के द्वारा बनता है, अत: इसे डाइपेप्टाइड कहते हैं। उदाहरणार्थ :

जब ग्लाइसीन का कार्बोक्सिल समूह, ऐलेनीन के ऐमीनो समूह के साथ संयोग करता है तो हमें एक डाइपेप्टाइड, ग्लाइसिलऐलैनीन प्राप्त होता है।

(ii) प्राथमिक संरचना (Primary structure) :

प्रोटीन में एक अथवा अनेक पॉलिपेप्टाइड श्रृंखलाएँ उपस्थित हो सकती हैं। किसी प्रोटीन के प्रत्येक पॉलिपेप्टाइड में ऐमीनो अम्ल एक विशिष्ट क्रम में संयुक्त होते हैं। ऐमीनो अम्लों का यह विशिष्ट क्रम प्रोटीन्स की प्राथमिक संरचना बनाता है। प्राथमिक संरचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अर्थात् ऐमीनो अम्लों के क्रम में परिवर्तन से भिन्न प्रोटीन उत्पन्न होती हैं।

(iii) विकृतीकरण (Denaturation) :

जैविक निकाय में पायी जाने वाली विशेष त्रिविम संरचना तथा जैविक सक्रियता वाली प्रोटीन, प्राकृत प्रोटीन कहलाती हैं। जब प्राकृत प्रोटीन में भौतिक परिवर्तन जैसे ताप में परिवर्तन अथवा रासायनिक परिवर्तन करते हैं (जैसे-pH में परिवर्तन आदि) तो हाइड्रोजन आबन्धों में अस्तव्यस्तता उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण गोलिका (ग्लोब्यूल) खुल जाती है तथा हेलिक्स अकुण्डलित हो जाती है तथा प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता को खो देती है। इसे प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। विकृतीकरण के दौरान 2° तथा 3° संरचनाएँ नष्ट हो जाती हैं, परन्तु 1° संरचना अप्रभावित रहती है। उबालने पर अण्डे की सफेदी का स्कन्दन विकृतीकरण का एक सामान्य उदाहरण है। एक अन्य उदाहरण दही का जमना है जो दूध में उपस्थित बैक्टीरिया द्वारा लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होने के कारण होता है।

प्रश्न 13.

प्रोटीन की द्वितीयक संरचना के सामान्य प्रकार क्या हैं?

उत्तर :

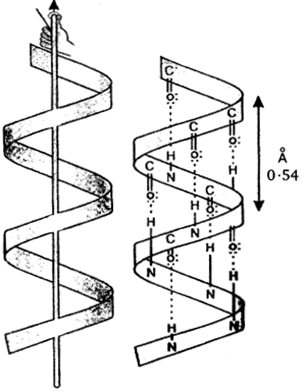

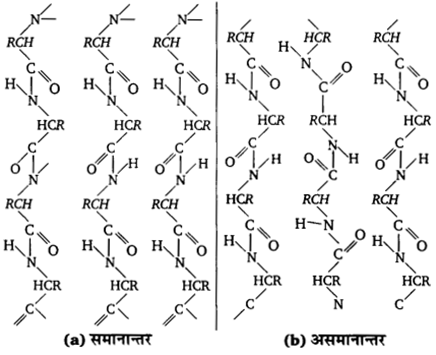

किसी प्रोटीन की द्वितीयक संरचना का सम्बन्ध उस आकृति से है जिसमें पॉलिपेप्टाइड श्रृंखला विद्यमान होती है। यह दो भिन्न प्रकार की संरचनाओं में विद्यमान होती हैं α – हेलिक्स तथा β – प्लीटेड शीट संरचना। ये संरचनाएँ पेप्टाइड आबन्ध के

[latex]\\ \begin{matrix} O \\ \parallel \\ -C- \end{matrix}[/latex]

तथा – NH -समूह के मध्य हाइड्रोजन आबन्ध के कारण पॉलिपेप्टाइड की मुख्य श्रृंखला के नियमित कुण्डलन में उत्पन्न होती हैं।

प्रश्न 14.

प्रोटीन की -हेलिक्स संरचना के स्थायीकरण में कौन-से आबन्ध सहायक होते हैं?

उत्तर :

प्रोटीन की z-हेलिक्स संरचना एक ऐमीनो अम्ल अवशिष्ट के C=0 तथा चतुर्थ ऐमीनो अम्ल अवशेष के N – H के मध्य अन्तरा – आणविक H-आबन्ध द्वारा स्थायित्व प्राप्त करती है।

प्रश्न 15.

रेशेदार तथा गोलिकाकार (globular) प्रोटीन को विभेदित कीजिए।

उत्तर :

(i) रेशेदार प्रोटीन (Fibrous proteins) :

जब पॉलिपेप्टाइड श्रृंखलाएँ समानान्तर होती हैं। तथा हाइड्रोजन एवं डाइसल्फाइड आबन्धों द्वारा संयुक्त रहती हैं तो रेशासम (रेशे जैसी) संरचना बनती है। इस प्रकार के प्रोटीन सामान्यत: जल में अविलेय होती हैं। रेशेदार प्रोटीन जन्तु ऊतकों की प्रमुख संरचनात्मक पदार्थ होती हैं। कुछ सामान्य उदाहरण किरेटिन (बाल, ऊन तथा रेशम में उपस्थित) तथा मायोसिन (मांसपेशियों में उपस्थित) आदि हैं।

(ii) गोलिकाकार प्रोटीन (Globular proteins) :

जब पॉलिपेप्टाइड की श्रृंखलाएँ कुण्डली बनाकर गोलाकृति प्राप्त कर लेती हैं तो ऐसी संरचनाएँ प्राप्त होती हैं। ये सामान्यतः जल में विलेय होती हैं क्योकि इनके अणु दुर्बल अन्तराअणुक बलों द्वारा जुड़े रहते हैं। इन्सुलिन तथा ऐल्बुमिन इनके सामान्य उदाहरण

प्रश्न 16.

ऐमीनो अम्लों की उभयधर्मी प्रकृति को आप कैसे समझाएँगे? (2016, 18)

उत्तर :

ऐमीनो अम्ल में एक कार्बोक्सिल समूह (अम्लीय) तथा एक ऐमीन समूह (क्षारीय) समान अणु में पाए जाते हैं। जलीय विलयन में -COOH समूह एक H+ खोता है तथा —NH2, समूह इसे स्वीकार करता है। इस प्रकार ज्विट्टर आयन (zwitter ion) का निर्माण होता है।

द्विध्रुवीय या ज्विट्टर आयन संरचना के कारण ऐमीनो अम्ल उभयधर्मी (amphoteric) प्रकृति के होते हैं। ऐमीनो अम्ल की अम्लीय प्रकृति [latex]\overset { + }{ N } { H }_{ 3 }[/latex] के कारण होती है तथा क्षारीय प्रकृति COO– समूह के कारण होती है।

प्रश्न 17.

एन्जाइम क्या होते हैं? (2016, 17, 18)

उत्तर :

एन्जाइम जैव-उत्प्रेरक होते हैं। जीवधारियों में होने वाली विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में समन्वयन के कारण ही जीवन सम्भव होता है।

उदाहरणार्थ :

भोजन का पाचन, उपयुक्त अणुओं का अवशोषण तथा अन्तत: ऊर्जा का उत्पादन। इस प्रक्रम में अभिक्रियाएँ एक अनुक्रम में होती हैं तथा ये सभी अभिक्रियाएँ शरीर में मध्यम परिस्थितियों में सम्पन्न होती हैं। यह कुछ जैव-उत्प्रेरकों की सहायता से होता है। इन्हीं जैव-उत्प्रेरकों को एन्जाइम कहा जाता है। रासायनिक रूप में लगभग सभी एन्जाइम गोलिकाकार प्रोटीन होते हैं। एन्जाइम किसी विशेष अभिक्रिया अथवा विशेष क्रियाधार के लिए विशिष्ट होते हैं अर्थात् प्रत्येक जैव-तन्त्र के लिए भिन्न एन्जाइम की आवश्यकता होती है, इसलिए एन्जाइम अन्य प्रचलित उत्प्रेरकों से भिन्न होते हैं। ये अत्यन्त सक्रिय होते हैं तथा इनकी अत्यन्त सूक्ष्म मात्रा की ही आवश्यकता होती है। ये अनुकूल ताप (310K) तथा pH(7.4) एवं एक वायुमण्डलीय दाब पर कार्य करते हैं।

प्रश्न 18.

प्रोटीन की संरचना पर विकृतीकरण का क्या प्रभाव होता है?

उत्तर :

प्रोटीन ऊष्मा, खनिज अम्ल, क्षार आदि की क्रिया के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। गर्म करने या खनिज अम्लों की क्रिया कराने पर गोलिकामय प्रोटीन (विलेय प्रोटीन) स्कन्दित या अवक्षेपित होकर तन्तुमय प्रोटीन देते हैं जोकि जल में अविलेय होते है जिसके परिणामस्वरूप प्रोटीन की जैव सक्रियता समाप्त हो जाती है। रासायनिक रूप से विकृतिकरण प्राथमिक संरचना को परिवर्तित नहीं करता है, लेकिन प्रोटीन की द्वितीयक तथा तृतीयक संरचनाएँ परिवर्तित हो जाती हैं।

प्रश्न 19.

विटामिनों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? रक्त के थक्के जमने के लिए जिम्मेदार विटामिन का नाम दीजिए। (2016)

उत्तर :

विटामिनों को जल या वसा में विलेयता के आधार पर दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है

- जल में विलेय विटामिन (Water soluble vitamins) : विटामिन B-कॉम्प्लेक्स तथा विटामिन Cl

- वसा में विलेय विटामिन (Fat soluble vitamins) : विटामिन A, D, E, K आदि। विटामिन K रक्त के थक्के जमने के लिए उत्तरदायी है।

प्रश्न 20.

विटामिन A व C हमारे लिए आवश्यक क्यों हैं? उनके महत्त्वपूर्ण स्रोत दीजिए।

उत्तर :

विटामिन A की कमी से जीरोफ्थैल्मिया (xerophthalmia) तथा रतौंधी (night blindness) हो जाते हैं, अत: इसका प्रयोग हमारे लिए आवश्यक होता है।

(i) स्रोत (Sources) :

मछली के यकृत का तेल, गाजर, मक्खन तथा दूध। विटामिन C की कमी से स्कर्वी (scurvy) तथा पायरिया हो जाता है।

(ii) स्रोत (Sources) :

नींबू, आँवला, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, अंकुरित अनाज आदि।

प्रश्न 21.

न्यूक्लीक अम्ल क्या होते हैं? इनके दो महत्त्वपूर्ण कार्य लिखिए। (2016, 17)

उत्तर :

न्यूक्लीक अम्ल वे जैव-अणु होते हैं जो सभी जीवित कोशिकाओं के नाभिकों में न्यूक्लियो- प्रोटीन अथवा क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं। न्यूक्लीक अम्ल मुख्यत: दो प्रकार के होते हैं—डिऑक्सीराइबोस न्यूक्लीक अम्ल (DNA) तथा राइबोसन्यूक्लीक अम्ल (RNA)। चूंकि न्यूक्लीक अम्ल न्यूक्लियोटाइडों की लम्बी श्रृंखला वाले बहुलक होते हैं, अतः इन्हें पॉलिन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। न्यूक्लीक अम्लों के दो महत्त्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं

(i) DNA आनुवंशिकता का रासायनिक आधार है तथा इसे आनुवंशिक सूचनाओं के संग्राहक के रूप में जाना जाता है। DNA लाखों वर्षों से किसी जीव की विभिन्न प्रजातियों की पहचान बनाए रखने के लिए विशिष्ट रूप से उत्तरदायी है। कोशिका विभाजन के समय एक DNA अणु स्वप्रतिकरण (self replication) में सक्षम होता है तथा पुत्री कोशिका में समान DNA रज्जुक का अन्तरण होता है।

(ii) न्यूक्लीक अम्ल (DNA तथा RNA) का दूसरा महत्त्वपूर्ण कार्य कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण है। वास्तव में कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण विभिन्न RNA अणुओं द्वारा होता है, परन्तु किसी विशेष प्रोटीन के संश्लेषण का सन्देश DNA में उपस्थित होता है।

प्रश्न 22.

न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में क्या अन्तर होता है? (2012)

उत्तर :

1. न्यूक्लियोसाइड (Nucleosides) :

न्यूक्लियोसाइड में न्यूक्लिक अम्ल के दो आधारीय घटक होते हैं—पेण्टोस शर्करा तथा एक नाइट्रोजनी क्षारक।

नाइट्रोजनी क्षारक + पेन्टोस शर्करा → न्यूक्लियोसाइड

उपस्थित शर्करा के आधार पर न्यूक्लियोसाइड राइबोसाइड तथा डीऑक्सीराइबोसाइड प्रकार के होते हैं।

2. न्यूक्लियोटाइड (Nucleotides) :

न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लिक अम्लों के तीनों घटक अर्थात् H3 PO4, पेण्टोस शर्करा तथा नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं।

नाइट्रोजनी क्षारक + पेन्टोस शर्करा + H3 PO4 → न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड + H3 PO4 → न्यूक्लियोटाइड

उपस्थित शर्करा के प्रकार के आधार पर न्यूक्लियोटाइड दो प्रकार के होते हैं

- राइबोन्यूक्लियोटाइड

- डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटइड।

प्रश्न 23.

DNA के दो रज्जुक समान नहीं होते, अपितु एक-दूसरे के पूरक होते हैं। समझाइए।

उत्तर :

DNA अणु में दो रज्जुक, एक रज्जुक के प्यूरीन क्षारक तथा अन्य के पिरिमिडीन क्षारक के मध्य या इसके विपरीत के मध्य हाइड्रोजन आबन्धों के द्वारा जुड़े रहते हैं। क्षारकों के विभिन्न आकारों एवं ज्यामितियों के कारण DNA में एकमात्र सम्भव युग्मन G (ग्वानीन) तथा C (साइटोसीन) के मध्य तीन हाइड्रोजन आबन्धों द्वारा हो सकता है। दूसरे शब्दों में क्षारकों A (ऐडीनीन) तथा T (थायमीन) के मध्य दो हाइड्रोजन आबन्धों द्वारा युग्मन सम्भव होता है।

इस क्षारक-युग्मन सिद्धान्त के कारण एक रज्जुक में क्षारकों का अनुक्रम दूसरे रज्जुक में क्षारकों के अनुक्रम को स्वत: व्यवस्थित कर देता है। अत: DNA के दो रज्जुक समान नहीं होते, अपितु एक-दूसरे के पूरक होते हैं।

प्रश्न 24.

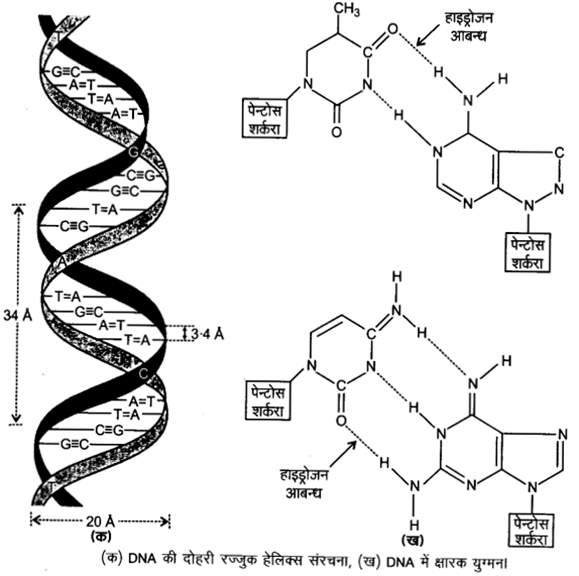

DNA तथा RNA में महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अन्तर लिखिए।

उत्तर :

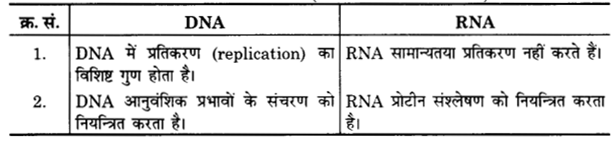

संरचनात्मक अन्तर (Structural Difference)

क्रियात्मक अन्तर (Functional Difference)

प्रश्न 25.

कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के RNA कौन-से हैं?

उत्तर :

कोशिका में तीन प्रकार के RNA पाए जाते हैं

- राइबोसोमल RNA (r-RNA)

- सन्देशवाहक RNA (m-RNA)

- स्थानान्तरण RNA (t-RNA)

परीक्षोपयोगी प्रश्नोत्तर

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न 1.

यौगिकों का युग्म जिसमें दोनों यौगिक टॉलेन्स अभिकर्मक के साथ धनात्मक परीक्षण देते (2016)

(i) ग्लूकोस तथा सुक्रोस

(ii) फ्रक्टोस तथा सुक्रोस

(iii) ग्लूकोस तथा फ्रक्टोस

(iv) ये सभी

उत्तर :

(iii) ग्लूकोस तथा फ्रक्टोस

प्रश्न 2.

सुक्रोस (sucrose) है एक (2017)

(i) मोनोसैकेराइड

(ii) डाइसैकेराइड

(iii) ट्राइसैकेराइड

(iv) पॉलिसैकेराइड

उत्तर :

(i) डाइसैकेराइड

प्रश्न 3.

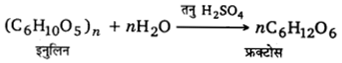

इन्युलिन के जल-अपघटन से प्राप्त होता है (2017)

(i) ग्लूकोस

(ii) फ्रक्टोस

(iii) ग्लूकोस तथा फ्रक्टोस

(iv) लैक्टोस

उत्तर :

(ii) फ्रक्टोस

प्रश्न 4.

सेलुलोस (cellulose) है एक (2017)

(i) मोनोसैकेराइड

(ii) डाइसैकेराइड

(iii) ट्राइसैकेराइड

(iv) पॉलिसैकेराइड

उत्तर :

(iv) पॉलिसैकेराइड

प्रश्न 5.

ग्लूकोस में ऐल्डिहाइड समूह के अतिरिक्त होता है

(i) एक द्वितीयक तथा चार प्राथमिक –OH समूह

(ii) एक प्राथमिक तथा चार द्वितीयक –OH समूह

(iii) दो प्राथमिक -OH तथा तीन द्वितीयक –OH समूह

(iv) तीन प्राथमिक –OH तथा दो द्वितीयक –OH समूह

उत्तर :

(ii) एक प्राथमिक तथा चार द्वितीयक –OH समूह

प्रश्न 6.

लैक्टोस के तनु अम्ल के साथ जल-अपघटन में प्राप्त होता है

(i) D-ग्लूकोस तथा D.ग्लूकोस का सममोलर मिश्रण।

(ii) D-ग्लूकोस तथा D-गैलेक्टोस को सममोलर मिश्रण

(iii) D-ग्लूकोस तथा D-फ्रक्टोस का सममोलर मिश्रण

(iv) L-ग्लूकोस तथा D.फ्रक्टोस को सममोलर मिश्रण

उत्तर :

(ii) D-ग्लूकोस तथा D-गैलेक्टोस का सममोलर मिश्रण

प्रश्न 7.

ग्लूकोस फेनिलहाइड्राजीन के आधिक्य से क्रिया करके बनाता है

(i) ग्लूकोसाजोन

(ii) ग्लूकोस फेनिलहाइड्राजीन

(iii) ग्लूकोस ऑक्सिम

(iv) सोरबिटॉल

उत्तर :

(i) ग्लूकोसाजोन

प्रश्न 8.

मेथिल α – D-ग्लूकोसाइड तथा मेथिल β -D-ग्लूकोसाइड हैं

(i) ऐपीमर

(ii) एनोमर

(iii) एनेन्शियोमर

(iv) डाइस्टीरियोमर

उत्तर :

(ii) एनोमर

प्रश्न 9.

वह कार्बोहाइड्रेट, जो मनुष्यों के पाचन तन्त्र में नहीं पचता है, है (2014)

(i) स्टार्च

(ii) सेलुलोस

(iii) ग्लाइकोजन

(iv) ग्लूकोस

उत्तर :

(ii) सेलुलोस

प्रश्न 10.

निम्न में से कौन-सा यौगिक बाइयूरेट परीक्षण नहीं देता है? (2014)

(i) कार्बोहाइड्रेट

(ii) पॉलीपेप्टाइड

(iii) यूरिया

(iv) प्रोटीन

उत्तर :

(i) कार्बोहाइड्रेट

प्रश्न 11.

दूध में शर्करा होती है

(i) सुक्रोस

(ii) माल्टोस

(iii) ग्लूकोस

(iv) लैक्टोस

उत्तर :

(iv) लैक्टोस

प्रश्न 12.

शरीर में आरक्षित ग्लूकोस के रूप में कार्य करने वाला कार्बोहाइड्रेट है (2017)

(i) सुक्रोस

(ii) स्टार्च

(iii) ग्लाइकोजन

(iv) फ्रक्टोस

उत्तर :

(iii) ग्लाइकोजन

प्रश्न 13.

इन्सुलिन किसके उपापचय को नियन्त्रित करता है?

(i) खनिज

(ii) ऐमीनो अम्ल

(iii) ग्लूकोस

(iv) विटामिन

उत्तर :

(iii) ग्लूकोस

प्रश्न 14.

शर्करा के किस कार्बन परमाणु पर हाइड्रॉक्सिल समूह की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति RNA तथा DNA में विभेद करती है?

(i) दूसरे

(ii) तीसरे

(iii) चौथे

(iv) पहले

उत्तर :

(i) दूसरे

प्रश्न 15.

बायर अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है (2016)

(i) ऑक्सीकरण के लिए

(ii) द्वि-बन्ध की जाँच के लिए

(iii) ग्लूकोस की जाँच के लिए

(iv) अपचयन के लिए।

उत्तर :

(i) ऑक्सीकरण के लिए

प्रश्न 16.

प्रोटीनों में पाये जाने वाले ऐमीनो अम्ल जिन्हें मानव शरीर संश्लेषित करता है, हैं

(i) 20

(ii) 10

(iii) 5

(iv) 4

उत्तर :

(ii) 10

प्रश्न 17.

निम्न में से कौन-सा परीक्षण प्रोटीनों के लिए नहीं किया जाता है?

(i) मिलन परीक्षण

(ii) मोलिश परीक्षण

(iii) बाइयूरेट परीक्षण

(iv) निनहाइडूिन परीक्षण

उत्तर :

(ii) मोलिश परीक्षण

प्रश्न 18.

मानव शरीर में संश्लेषित हो सकने वाला ऐमीनो अम्ल है

(i) लाइसीन

(ii) हिस्टीडीन

(iii) वेलीन

(iv) ऐलानीन

उत्तर :

(iv) ऐलानीन

प्रश्न 19.

α -ऐमीनो अम्ल जिसमें ऐरोमैटिक पाश्र्व श्रृंखला होती है, है

(i) प्रोलीन

(ii) टाइरोसीन

(iii) वेलीन

(iv) ट्रिप्टोफेन

उत्तर :

(iv) ट्रिप्टोफेन

प्रश्न 20.

ऐमीनो अम्लों के सन्दर्भ में निम्न में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

(i) ये सभी प्रोटीनों के घटक होते हैं

(ii) ये सभी उच्च गलनांक वाले होते हैं

(iii) प्राकृतिक रूप में पाये जाने वाले ऐमीनो अम्लों का D-विन्यास होता है।

(iv) इनके अभिलाक्षणिक आइसोइलेक्ट्रिक बिन्दु होते हैं।

उत्तर :

(iii) प्राकृतिक रूप में पाये जाने वाले ऐमीनो अम्लों का D-विन्यास होता है।

प्रश्न 21.

ऐमीनो अम्ल निम्न में से किसके निर्माण की इकाई होते हैं? (2011, 12)

(i) कार्बोहाइड्रेट के

(ii) प्रोटीन के

(iii) वसा के

(iv) विटामिन के

उत्तर :

(ii) प्रोटीन के

प्रश्न 22.

एन्जाइम होते हैं (2017)

(i) तेल

(ii) वसा-अम्ल

(iii) प्रोटीन

(iv) खनिज

उत्तर :

(iii) प्रोटीन

प्रश्न 23.

विटामिन B1, का रासायनिक नाम है (2016, 18)

(i) एस्कॉर्बिक अम्ल

(ii) रिबोफ्लेविन

(iii) थायमिन

(iv) पाइरीडॉक्सीन

उत्तर :

(iii) थायमिन

प्रश्न 24.

मानव शरीर में निम्न में से किसका निर्माण नहीं हो सकता है?

(i) एन्जाइम

(ii) DNA

(iii) विटामिन्स

(iv) हॉर्मोन्स

उत्तर :

(iii) विटामिन्स

प्रश्न 25.

कैल्सीफेरॉल कहलाता है (2011)

(i) विटामिन A

(ii) विटामिन B

(iii) विटामिन C

(iv) विटामिन D

उत्तर :

(iv) विटामिन D

प्रश्न 26.

विटामिन A की कमी से होता है (2012)

(i) स्कर्वी

(ii) बेरी-बेरी

(iii) रतौंधी

(iv) अरक्तता

उत्तर :

(iii) रतौंधी

प्रश्न 27.

निम्नलिखित में से कौन-सा विटामिन स्कर्वी रोग के लिए उत्तरदायी है? (2011)

(i) A

(ii) C

(iii) K

(iv) D

उत्तर :

(ii) C

प्रश्न 28.

ऐस्कॉर्बिक अम्ल है (2010)

(i) प्रोटीन

(ii) एन्जाइम

(iii) हॉर्मोन

(iv) विटामिन

उत्तर :

(iv) विटामिन

प्रश्न 29.

बन्ध्यारोधी विटामिन है

(i) विटामिन D

(ii) विटामिन B समूह

(iii) विटामिन E

(iv) विटामिन A

उत्तर :

(iii) विटामिन E

प्रश्न 30.

वसा के साथ आँत में अवशोषित होने वाले विटामिन हैं

(i) A, D

(ii) B, C

(iii) A, C

(iv) B, D

उत्तर :

(i) A, D

प्रश्न 31.

बायोटीन यीस्ट में पाये जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। इसे अन्य किस नाम से पुकारते हैं?

(i) विटामिन H

(ii) विटामिन K

(iii) विटामिन E

(iv) विटामिन B12

उत्तर :

(i) विटामिन H

प्रश्न 32.

वह विटामिन जो न तो जल में और न ही वसा में विलेय है, है

(i) बायोटीन

(ii) थायमीन

(iii) कैल्सीफेरॉल

(iv) ये सभी

उत्तर :

(i) बायोटीन

प्रश्न 33.

निम्न में से प्यूरीन व्युत्पन्न है

(i) साइटोसीन

(ii) ग्वानीन

(iii) यूरेसिल

(iv) थायमीन

उत्तर :

(ii) ग्वानीन

प्रश्न 34.

DNA की द्विकुण्डलीत संरचना का कारण है

(i) स्थिर विद्युत आकर्षण

(ii) वाण्डरवाल्स बल

(iii) द्विध्रुव-द्विध्रुव अन्योन्यक्रियाएँ

(iv) हाइड्रोजन आबन्धन

उत्तर :

(iv) हाइड्रोजन आबन्धन

प्रश्न 35.

DNA में पाये जाने वाले पिरीमिडीन क्षार हैं

(i) साइटोसीन तथा ऐडेनीन

(ii) साइटोसीन तथा ग्वानीन

(iii) साइटोसीन तथा थायमीन

(iv) साइटोसीन तथा यूरेसिल

उत्तर :

(iii) साइटोसीन तथा थायमीन

प्रश्न 36.

निम्न में से कौन-सा अंग फाइट या फ्लाइट हॉर्मोन स्रावित करता है?

(i) ऐड्रीनेलिन

(ii) ऐड्रीनल

(iii) पिट्यूटरी

(iv) वृक्क

उत्तर :

(ii) ऐड्रीनल

प्रश्न 37.

निम्न में से किस हॉर्मोन में आयोडीन होती है?

(i) टेस्टेस्टोरेन

(ii) ऐड्रीनेलिन

(iii) थायरोक्सिन

(iv) इन्सुलिन

उत्तर :

(iii) थायरोक्सिन

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए। (2016, 17)

उत्तर :

कार्बोहाइड्रेट ध्रुवण घूर्णक पॉलीहाइड्रॉक्सी ऐल्डिहाइड या कीटोन होते हैं या वे पदार्थ होते हैं जो जल-अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के कई अणु देते हैं।

प्रश्न 2.

स्टार्च तथा सेलुलोस के मोनोमरों में संरचनात्मक अन्तर क्या होता है।

उत्तर :

स्टार्च ऐमाइलोस (20%) तथा ऐमाइलोपेक्टिन (80%) से बना होता है तथा ये दोनों α – D -ग्लूकोस से बने होते हैं। सेलुलोस β – D -ग्लूकोस अणुओं का रैखिक (linear) बहुलक (polymer) होता है।

प्रश्न 3.

मानव शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट्स का महत्त्व क्या है? (2017)

उत्तर :

- कार्बोहाइड्रेट्स पौधों तथा जन्तुओं दोनों के लिये आवश्यक हैं ये भोजन का मुख्य घटक हैं।

- मोनोसैकेराइड शरीर की उपापचयी क्रियाओं में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- ये शारीरिक ईंधन के रूप में कार्य करते हैं।

- ग्लूकोस शरीर के रक्त का एक मुख्य घटक है।

- कार्बोहाइड्रेट संचित ऊर्जा के रूप में कार्य करता है।

प्रश्न 4.

ग्लूकोस के दो रासायनिक परीक्षण लिखिए। (2009)

उत्तर :

- शुष्क परखनली में ग्लूकोस गर्म करने पर पिघलता है और फिर भूरा पड़ जाता है तथा जली शर्करा की-सी गन्ध आती है।

- अमोनियामय सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ ग्लूकोस चाँदी का दर्पण देता है।

प्रश्न 5.

मोलिश परीक्षण क्या है? (2012, 17, 18)

उत्तर :

यह कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण है। एक परखनली में ग्लूकोस का जलीय विलयन लेकर उसमें 2 मिली 2-नैफ्थॉल का ऐल्कोहॉलिक विलयन मिलाकर उसमें कुछ बूंद सान्द्र H2SO4 की डालने पर दो द्रवों के बीच बैंगनी रंग का वलय बनता है।

प्रश्न 6.

सुक्रोस का रासायनिक सूत्र लिखिए। शुष्क अवस्था में गर्म करने का इस पर क्या प्रभाव होता है? (2010)

उत्तर :

सुक्रोस का रासायनिक सूत्र C12H22O11 है। शुष्क अवस्था में गर्म करने पर यह भूरे रंग का पदार्थ बनाता है।

प्रश्न 7.

इनुलिन क्या है ? इनुलिन से फ्रक्टोस कैसे प्राप्त करते हैं। समीकरण दीजिए। (2009, 17, 18)

उत्तर :

इनुलिन डहेलिया के पौधे की गाँठों से प्राप्त एक प्रकार का स्टार्च है। इनुलिन को तनु H2SO4 के साथ जल-अपघटित करने पर फ्रक्टोस औद्योगिक मात्रा में बनता है।

प्रश्न 8.

किस बैक्टीरिया की सहायता से पशु सेलुलोस को पचाते हैं। (2014)

उत्तर :

- फाइब्रोबैक्टर सक्सिनोजिनस (Fibrobactor succinoginus)।

- रूमिनोकस फ्लेवीफेशियन्स (Ruminocus flacifaciens)।

प्रश्न 9.

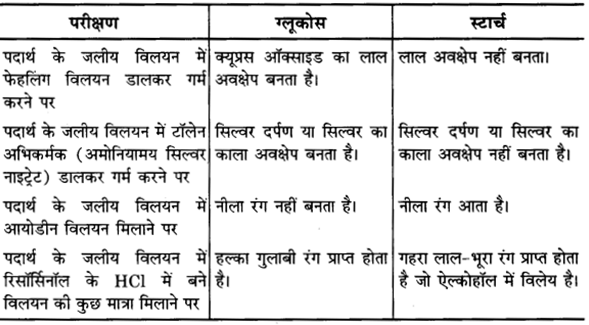

स्टार्च तथा ग्लूकोस में दो अन्तर बताइए। (2016)

उत्तर :

स्टार्च तथा ग्लूकोस में प्रमुख अन्तर निम्नवत् हैं

- स्टार्च फेहलिंग विलयन के साथ गर्म करने पर क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप नहीं बनाता है, जबकि ग्लूकोस बनाता है।

- स्टार्च टॉलेन अभिकर्मक के साथ गर्म करने पर सिल्वर दर्पण नहीं बनाता है जबकि ग्लूकोस बनाता

प्रश्न 10.

प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या हैं? इनमें पाये जाने वाले विभिन्न तत्त्वों के नाम लिखिए। प्रोटीन का हमारे भोजन में क्या महत्त्व है? (2009, 10, 11, 13, 15, 18)

उत्तर :

मुख्य स्रोत : दूध, अण्डा, दालें, मछली, माँस आदि।

मुख्य तत्त्व : C, H, N, 0, S हैं। महत्त्व-प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं। ये हमारे शरीर में नये ऊतकों का निर्माण करते हैं तथा पुराने ऊतकों की टूट-फूट को ठीक करते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करते हैं, परन्तु यह कार्य कार्बोहाइड्रेट तथा वसा की अनुपस्थिति में होता है। प्रोटीन संकीर्ण नाइट्रोजनयुक्त यौगिक हैं। ये हमारे शरीर में पाये जाने वाले खून आदि का pH भी ठीक रखते हैं।

प्रश्न 11.

प्रोटीन क्या हैं? इनके महत्त्वपूर्ण उपयोग लिखिए। (2009, 16, 17)

उत्तर :

प्रोटीन :

प्रोटीन उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक हैं जो वनस्पति तथा जन्तु दोनों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और जल अपघटन पर 2-ऐमीनो अम्ल देते हैं। ये सभी जीव-जन्तुओं के शरीर का प्रमुख अवयव हैं। जन्तु शरीर का लगभग 19% भाग प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीनों के उपयोग

- आहार के रूप में : यह भोजन का आवश्यक अंग हैं; जैसे-अण्डा, मांस, दाल इत्यादि।

- एन्जाइम : समस्त एन्जाइम प्रोटीन हैं।

- हॉर्मोन : शरीर की अनेक आवश्यक क्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थ प्रोटीन ही हैं।

- वस्त्रों में : केसीन (casein) का उपयोग कृत्रिम ऊन और रेशम के बनाने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त केसीन प्लास्टिक का उपयोग बटन बनाने में किया जाता है।

- औषधियों में : जिलेटिन का उपयोग कैप्सूल (capsules) और फोटोग्राफी की फिल्म तथा प्लेट बनाने में किया जाता है। दवाइयों में प्रयुक्त होने वाले ऐमीनो अम्ल प्रोटीन से प्राप्त किए जाते हैं।

- चमड़ा उद्योग में : चमड़े का निर्माण जानवरों की खालों की प्रोटीनों की कमाई (tanning) करके किया जाता है।

प्रश्न 12.

विटामिन A का अणुसूत्र क्या है ? इसकी कमी से क्या हानि होती है? (2010)

उत्तर :

विटामिन A का अणुसूत्र C20H29OH है। इसकी कमी से शरीर की वृद्धि रुक जाती है और रतौंधी नामक नेत्र रोग हो जाता है।

प्रश्न 13.

उन बीमारियों के नाम बताइए जो विटामिन ‘B’ की कमी के कारण उत्पन्न होती हैं। इसके दो स्रोत भी लिखिए। या विटामिन B का क्या महत्त्व है? या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। (2012)

उत्तर :

विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जल में विलेय कई विटामिनों B, B2, B6, B12 आदि का जटिल मिश्रण है। आजतक लगभग 12 विटामिन B ज्ञात हैं और इनको B1, B2,…., B6…. B12आदि कहा जाता है। बेरी-बेरी का रोग विटामिन B1 के अभाव से होता है। विटामिन B2 की कमी से त्वचा के रोग हो जाते हैं। विटामिन B12 की कमी से ऐनीमिया हो जाता है। अधिक कमी होने पर स्नायविक दोष हो जाते हैं। इनकी कमी से बच्चों का शारीरिक विकास रुक जाता है। यह विटामिन खमीर में अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त दाल, अनाज, पत्तेदार तरकारियाँ, दूध के पदार्थ, माँस, कलेजी, अण्डे आदि इसके मुख्य स्रोत हैं।

प्रश्न 14.

विटामिन C का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र लिखिए। शरीर में इस विटामिन की कमी होने पर क्या हानि होती है? (2009, 11, 15, 16)

उत्तर :

विटामिन C का रासायनिक नाम ऐस्कॉर्बिक ऐसिड है तथा इसका अणुसूत्र C6H806 है। इस विटामिन के अभाव से स्कर्वी रोग हो जाता है, हड्डियाँ भंगुर होने लगती हैं तथा मसूड़े फूल जाते हैं और उनमें से रक्त आने लगता है तथा दाँत ढीले होकर गिरने लगते हैं। गर्म करने पर यह विटामिन नष्ट हो जाता है परन्तु आँवले में पाया जाने वाला विटामिन C गर्मी से नष्ट नहीं होता है। जल में अत्यधिक विलेय होने के कारण यह मूत्र के साथ शीघ्र उत्सर्जित हो जाता है तथा हमारे शरीर में संचित नहीं हो पाता। स्रोत-नींबू, आँवला, नारंगी, टमाटर, फल आदि।

प्रश्न 15.

विटामिन A तथा विटामिन D के क्या स्रोत हैं? शरीर में इनकी कमी से कौन-सी बीमारियाँ हो सकती हैं? (2009, 10, 15, 17)

उत्तर :

(i) विटामिन A के मुख्य स्रोत :

दूध, कॉड मछली का तेल, पालक, पपीता, गाजर, टमाटर आदि। इसकी कमी से शरीर की वृद्धि रुक जाती है और रतौंधी नामक नेत्ररोग हो जाता है।

(ii) विटामिन D के मुख्य स्रोत :

सूर्य का प्रकाश, मक्खन, घी, अण्डे, मछली का तेल आदि। विटामिन D की कमी से हड्डियाँ कमजोर, लचीली और टेढ़ी पड़ जाती हैं और रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। इसकी कमी से दाँत भी कमजोर हो जाते हैं।

प्रश्न 16.

सूर्य की किरणों की उपस्थिति में त्वचा के द्वारा कौन-सा विटामिन संश्लेषित होता है और कैसे? (2009)

उत्तर :

सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में स्थित अगस्टीरॉल, अल्ट्रा-वायलेट किरणों के प्रभाव में विटामिन D2 में परिवर्तित हो जाता है।

प्रश्न17.

विटामिन E की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए तथा इसके दो स्रोत लिखिए। (2014)

उत्तर :

विटामिन E की कमी से पेशियों में अपह्यसन होता है तथा जन्तुओं में बन्ध्यता रोग उत्पन्न होता है। विटामिन E गेहूँ के अंकुर के तेल, बिनौले के तेल आदि में पाया जाता है।

प्रश्न 18.

लिपिड क्या हैं? इनके मुख्य कार्य क्या हैं? (2014, 16)

उत्तर :

वे वसा और तेल जो जन्तुओं एवं वनस्पतिओं से प्राप्त होते हैं उन्हें लिपिड वर्ग के अन्तर्गत रखा गया है। लिपिड जल में अविलेय कार्बनिक पदार्थ हैं जो निम्न ध्रुवण के कार्बनिक विलायकों (जैसे-ईथर, क्लोरोफॉर्म) में विलेय होते हैं। कुछ महत्त्वपूर्ण लिपिड इस प्रकार हैं

- वसा और तेल

- फॉस्फोलिपिड

- स्टेरॉयड

- टर्मीन्स

लिपिड के कार्य :

- कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन के अभाव में शरीर को ऊर्जा प्रदान करना।

- शरीर के ताप को नियन्त्रित करना।

- स्टेरॉयड कोशिका झिल्ली के घटक हैं।

- ये हॉर्मोन्स विकास, वृद्धि, पोषण, जनन क्षमता को नियन्त्रित करते हैं।

प्रश्न 19.

मानव शरीर के लिए वसा का क्या महत्त्व है? ।

उत्तर :

वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। शरीर के कोमल भागों की रक्षा करती है और शरीर को बाहरी सर्दी, गर्मी से बचाती है।

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड तथा पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट से आप क्या समझते हैं? इनमें कैसे विभेद कीजिएगा? । (2012) कार्बोहाइड्रेटों को उदाहरण देते हुए वर्गीकृत कीजिए। (2011, 12, 13, 17) या मोनोसैकेराइड एवं पॉलीसैकेराइड से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित वर्णन (2018) कीजिए।

उत्तर :

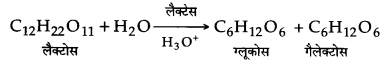

कार्बोहाइड्रेटों का वर्गीकरण-कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण उनकी आणविक जटिलता या उनके जल-अपघटन पर उत्पन्न पदार्थों पर आधारित है। कार्बोहाइड्रेटों को निम्नलिखित मुख्य वर्गों में बाँटा गया है।

1. मोनोसैकेराइड :

ये सरल शक्कर होती हैं। इनका जल-अपघटन नहीं किया जा सकता है। इसके अणु में कार्बन परमाणु 6 से अधिक नहीं होते हैं, जैसे कि- C6H12O6 (ग्लूकोस), C6H12O6 (फ्रक्टोस) आदि।

2. ओलिगोसैकेराइड :

जो शर्कराएँ जल-अपघटित करने पर मोनोसैकेराइड के कुछ अणु (2 से 10 अणु ) देती हैं ओलिगोसैकेराइड कहलाती हैं। ये शर्कराएँ डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड आदि प्रकार की होती हैं।

3. डाइसैकेराइड :

ये वे शक्करें हैं जो जल-अपघटने पर मोनोसैकेराइडों के दो अणु देती हैं; जैसे कि— C12H22O11 (सुक्रोस), C12H22O11 (माल्टोस) आदि।

4. ट्राइसैकेराइड :

ये वे शक्करें हैं जो जल-अपघटन पर मोनोसैकेराइडों के तीन अणु देती हैं, जैसे कि– C18H32O16 (रैफिनोस)।

![]()

5. पॉलीसैकेराइड :

ये स्वाद में मीठे नहीं होते हैं; अत: इन्हें शक्कर नहीं कहते हैं। ये जल-अपघटन पर मोनोसैकेराइडों के बहुत अधिक अणु बनाते हैं। इनका सामान्य सूत्र (C6H10O5)n, है। इनका अणुभार बहुत अधिक होता है, जैसे कि स्टार्च, सेलुलोस आदि।

![]()

प्रश्न 2.

(i) ग्लूकोस और स्टार्च में विभेद के परीक्षण लिखिए।

(ii) फ्रक्टोस फेहलिंग विलयन को अपचयित कर देता है, जबकि उसमें कीटोन समूह होता है। (2016)

उत्तर :

(i) ग्लूकोस और स्टार्च में विभेद के परीक्षण निम्नवत् हैं

(ii) फ्रक्टोस, टॉलेन अभिकर्मक तथा फेहलिंग विलयन द्वारा ऑक्सीकृत होकर क्रमशः रजत दर्पण तथा लाल अवक्षेप बनाता है। इसका कारण यह है कि दोनों अभिकर्मकों में उपस्थित क्षार की उपस्थिति में फ्रक्टोस का ग्लूकोस में पुनर्विन्यास हो जाता है, इस प्रकार प्राप्त ग्लूकोस की टॉलेन अभिकर्मक तथा फेहलिंग विलयन से अभिक्रिया के फलस्वरूप क्रमशः रजत दर्पण तथा लाल अवक्षेप प्राप्त होते हैं।

प्रश्न 3.

ग्लूकोस तथा सुक्रोस में विभेद करने वाले दो रासायनिक समीकरण लिखिए। (2016)

उत्तर :

1. ग्लूकोस सान्द्रH2SO4 के साथ ठण्डे में नहीं झुलसता परन्तु गर्म करने पर काला हो जाता है।

2. सुक्रोस सान्द्र H2SO4 के साथ ठण्डे में झुलसकर काली हो जाती है।

![]()

प्रश्न 4.

डाइसैकेराइड क्या हैं? इनके प्रकार तथा किसी एक के रासायनिक परीक्षण भी लिखिए। (2017)

उत्तर :

डाइसैकेराइड (Disaccharides) :

जो कार्बोहाइड्रेट जल अपघटित करने पर मोनोसैकेराइड के दो अणु देते हैं, डाइसैकेराइड कहलाते हैं

उदाहरण :

सुक्रोस, नाटोस, लैक्टोस। डाइसैकेराइड दो प्रकार के होते हैं

- अपचायी शर्कराएँ : जो शर्करा फेहलिंग विलयन को अपचयित करते हैं उन्हें अपचायी शर्करा कहते हैं; जैसे—माल्टोज और लैक्टोस

- अनपचयी शर्कराएँ : जो शर्करा फेहलिंग विलयन को अपचयित नहीं करते हैं उन्हें अनपचयी शर्करा कहते हैं; जैसे-सुक्रोस

परीक्षण :

- डाइसैकेराइड भी अन्य कार्बोहाड्रेट की तरह मॉलिश परीक्षण देते हैं।

- सुक्रोस फेहलिग विलयन को अपचयित नहीं करता जबकि माल्टोस और लेक्टोस फेहलिंग विलयन को अपचयित करता है।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

ग्लूकोस का संरचना सूत्र लिखिए। इसकी तीन रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्णन कीजिए जिनसे इसके पॉलीहाइड्रॉक्सी ऐल्डिहाइड का होना सिद्ध होता है। (2015) या उस रासायनिक समीकरण का उल्लेख कीजिए जिससे ज्ञात होता है कि ग्लूकोस में पाँच हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित हैं। (2014, 15, 16)

उत्तर :

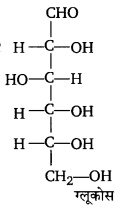

ग्लूकोस की संरचना

(i) ग्लूकोस में –OH समूह की उपस्थिति :

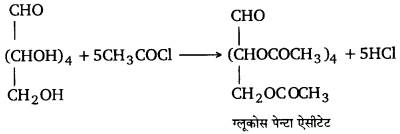

ग्लूकोस की CH3,COCI के साथ क्रिया कराने पर ग्लूकोस पेन्टा ऐसीटेट बनता है जिससे यह सिद्ध होता है कि ग्लूकोस में 5(–OH) समूह उपस्थित

(ii) ग्लूकोस में कार्बोनिल समूह की उपस्थिति :

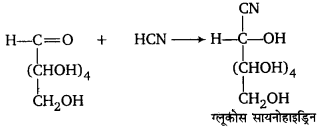

ग्लूकोस की HCN के साथ क्रिया कराने पर ग्लूकोस सायनोहाइड्रिन बनता है।

(iii) ग्लूकोस में-CHO समूह की उपस्थिति :

ग्लूकोस फेहलिंग विलयन एवं टॉलेन अभिकर्मक को अपचयितं करता है।

उपर्युक्त अभिक्रियाओं से यह प्रदर्शित होता है कि ग्लूकोस पॉलिहाइड्रॉक्सी ऐल्डिहाइड है।

प्रश्न 2.

ऐमीनो अम्ल क्या हैं? इनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। उदाहरण देकर समझाइए। (2015)

उत्तर :

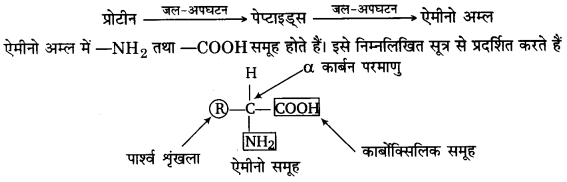

ऐमीनो अम्ल-ऐमीनो अम्लों के अणु प्रोटीन अणुओं की निर्माण की इकाई या एकलक इकाइयाँ हैं।

जहाँ R ऐल्किल या ऐरिल समूह है।

ऐमीनो अम्लों का वर्गीकरण

1.

प्रकृति के आधार पर

(i) उदासीन ऐमीनो अम्ल :

वे ऐमीनो अम्ल जिनमें -NH2, तथा —COOH समूह की संख्या समान होती है, उन्हें उदासीन ऐमीनो अम्ल कहते हैं।

उदाहरण :

-NH2-CH2-COOH

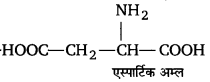

(ii) अम्लीय ऐमीनो अम्ल :

वे ऐमीनो अम्ल जिनमें प्रत्येक अणु में केवल एक ऐमीनो (-NH2) समूह तथा एक से अधिक कार्बोक्सिल (-COOH) समूह होते हैं।

उदाहरण :

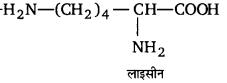

(iii) क्षारीय ऐमीनो अम्ल :

इनमें एक-COOH समूह तथा एक से अधिक -NH2, समूह होते हैं।

उदाहरण :

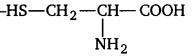

(iv) सल्फरयुक्त ऐमीनो अम्ल :

इनमें सल्फर उपस्थित होता है।

उदाहरण :

2.

हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर

(i) ऐलिफैटिक ऐमीनो अम्ल :

इनमें पार्श्व श्रृंखला भाग R ऐल्किल समूह होता है।

उदाहरण :

ग्लाइसीन, ऐलानीन आदि।

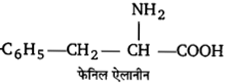

(ii) ऐरोमैटिक ऐमीनो अम्ल :

इनमें पार्श्व श्रृंखला भाग R ऐरिल समूह होता है।

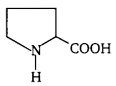

(iii) विषम चक्रीय ऐमीनो अम्ल :

इनमें पार्श्व श्रृंखला भाग R विषम चक्रीय होता है।

उदाहरण :

प्रोलीन

प्रश्न 3.

प्रोटीन की द्वितीयक संरचना से आप क्या समझते हैं। प्रोटीन की संरचना को स्थायित्व प्रदान करने वाले कारकों को लिखिए। (2016)

उत्तर :

प्रोटीन की द्वितीयक संरचना-किसी प्रोटीन की द्वितीयक (2°) संरचना का सम्बन्ध उस आकृति से है जिसमें पॉलिपेप्टाइड श्रृंखला पायी जाती हैं। ये दो प्रकार की संरचनाएँ हैं α -हैलिक्स तथा β-प्लीटेड शीट संरचना।

1.α -हैलिक्स संरचना :

इस संरचना में पॉलिपेप्टाइड श्रृंखला दक्षिणावर्ती पेंच के समान मुड़ी रहती है। इसमें प्रत्येक ऐमीनो अम्ल अवशिष्ट का – NH समूह, कुण्डली के अगले मोड़ पर स्थित (- C = O) समूह के साथ हाइड्रोजन आबन्ध बनाता है। हैलिक्स संरचना को 3-613हैलिक्स भी कहते हैं क्योंकि हैलिक्स के प्रत्येक घुमाव में 3- 6 ऐमीनो अम्ल अवशेष रहते हैं। हैलिक्स विभिन्न भागों में C = O तथा —NH समूहों के मध्य H – आबन्ध द्वारा 13 सदस्य वलय बनाती है। बालों व ऊन जैसी रेशेदार प्रोटीनों की संरचना इस प्रकार की होती है।

2. β -प्लीटेड शीट संरचना :

इस प्रकार की संरचना में सभी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएँ खुली हुई अवस्था में एक-दूसरे के पार्श्व में स्थित होती हैं तथा परस्पर अन्तराण्विक हाइड्रोजन बन्धों द्वारा

जुड़ी होती हैं। अत: इस प्रकार की संरचना वाली प्रोटीन मुलायम होती है। रेशम की संरचना ऐसी ही होती है।

प्रोटीन की संरचना को स्थायित्व प्रदान करने वाले कारक प्रोटीन की संरचना को स्थायित्व प्रदान करने वाले प्रमुख कारक निम्न हैं

-

- आयनिक आबन्ध या लवण आबन्ध

- हाइड्रोजन आबन्ध

- हाइड्रोफोबिक आबन्ध (जलविरोधी बन्ध)

- डाइसल्फाइड आबन्ध

We hope the UP Board Solutions for Class 12 Chemistry Chapter 14 Biomolecules (जैव-अणु) help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 12 Chemistry Chapter 14 Biomolecules (जैव-अणु), drop a comment below and we will get back to you at the earliest.

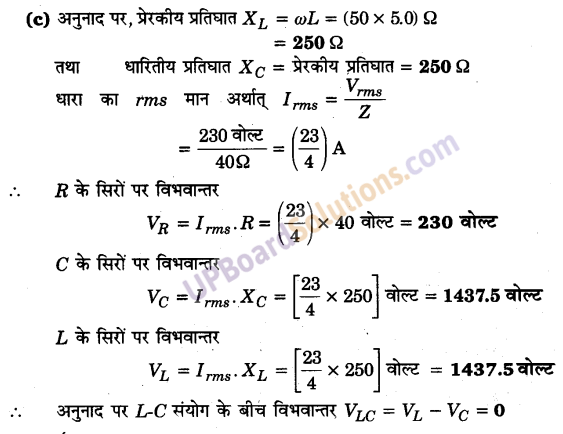

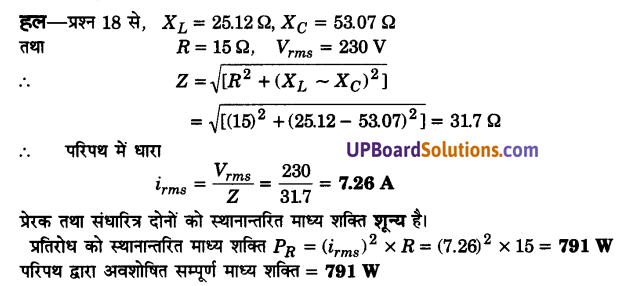

जहाँ r को ‘परिणमन-अनुपात’ (transformation ratio) कहते हैं। उच्चायी ट्रांसफॉर्मर के लिए r का मान r से अधिक तथा अपचायी ट्रांसफॉर्मर के लिए 1 से कम होता है।

जहाँ r को ‘परिणमन-अनुपात’ (transformation ratio) कहते हैं। उच्चायी ट्रांसफॉर्मर के लिए r का मान r से अधिक तथा अपचायी ट्रांसफॉर्मर के लिए 1 से कम होता है।