UP Board Solutions for Class 12 Physics Chapter 7 Alternating Current (प्रत्यावर्ती धारा) are part of UP Board Solutions for Class 12 Physics. Here we have given UP Board Solutions for Class 12 Physics Chapter 7 Alternating Current (प्रत्यावर्ती धारा).

| Board | UP Board |

| Textbook | NCERT |

| Class | Class 12 |

| Subject | Physics |

| Chapter | Chapter 7 |

| Chapter Name | Alternating Current (प्रत्यावर्ती धारा) |

| Number of Questions Solved | 85 |

| Category | UP Board Solutions |

UP Board Solutions for Class 12 Physics Chapter 7 Alternating Current (प्रत्यावर्ती धारा)

अभ्यास के अन्तर्गत दिए गए प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

एक 100 Ω का प्रतिरोधक 220 V, 50 Hz आपूर्ति से संयोजित है।

(a) परिपथ में धारा का rms मान कितना है?

(b) एक पूरे चक्र में कितनी नेट शक्ति व्यय होती है?

प्रश्न 2.

(a) ac आपूर्ति का शिखर मान 300 V है। rms वोल्टता कितनी है?

(b) ac परिपथ में धारा का rms मान 10 A है। शिखर धारा कितनी है?

प्रश्न 3.

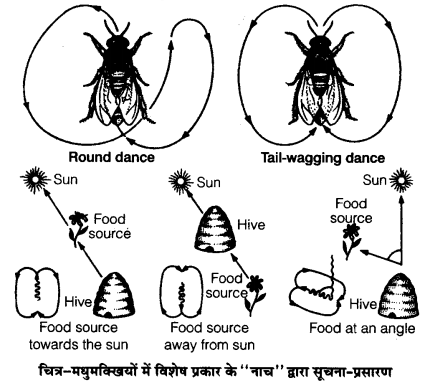

एक 44 mH को प्रेरित्र 220 V, 50 Hz आपूर्ति से जोड़ा गया है। परिपथ में धारा के rms मान को ज्ञात कीजिए।

प्रश्न 4.

एक 60 µF का संधारित्र 110 V, 60 Hz ac आपूर्ति से जोड़ा गया है। परिपथ में धारा के rms मान को ज्ञात कीजिए।

![]()

प्रश्न 5.

प्रश्न 3 व 4 में एक पूरे चक्र की अवधि में प्रत्येक परिपथ में कितनी नेट शक्ति अवशोषित होती है? अपने उत्तर का विवरण दीजिए।

हल-

प्रश्न 3 व 4 दोनों में ही पूरे चक्र में नेट शून्य शक्ति व्यय होती है।

विवरण- शुद्ध प्रेरित्र तथा शुद्ध धारिता दोनों में धारा तथा विभवान्तर के बीच 90° का कलान्तर होता है।

शक्ति गुणांक cos φ = cos 90° = 0

प्रत्येक में नेट शक्ति व्यय P = Vrms x irms x cos φ = 0

प्रश्न 6.

एक LCR परिपथ की, जिसमें L = 2.0 H, C = 32 µF तथा R = 10 Ω अनुनाद आवृत्ति ωr परिकलित कीजिए। इस परिपथ के लिए Q का क्या मान है?

हल-

दिया है, L = 2.0 हेनरी

C = 32 x 10-6 फैराडे

R = 10 ओम

प्रश्न 7.

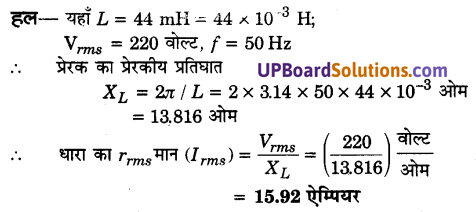

30 µF का एक आवेशित संधारित्र 27 mH के प्रेरित्र से जोड़ा गया है। परिपथ के मुक्त दोलनों की कोणीय आवृत्ति कितनी है?

हल-

दिया है,

C = 30 µF = 30 x 10-6 F, L = 27 mH = 27 x 10-3 H

प्रारम्भिक आवेश, q0 = 6 mC = 6 x 10-3 C

प्रश्न 8.

कल्पना कीजिए कि प्रश्न 7 में संधारित्र पर प्रारम्भिक आवेश 6 mC है। प्रारम्भ में परिपथ में कुल कितनी ऊर्जा संचित होती है? बाद में कुल ऊर्जा कितनी होगी?

हल-

दिया है, C = 30 x 10-6 F, Q0 = 6 x 10-3 C

प्रारम्भ में परिपथ में संचित ऊर्जा

E = संधारित्र की ऊर्जा + प्रेरित्र की ऊर्जा

परिपथ में कोई प्रतिरोध नहीं जुड़ा है तथा शुद्ध धारिता तथा शुद्ध प्रेरक में ऊर्जा हानि नहीं होती है। अतः बाद में परिपथ में कुल 0.6 J ऊर्जा ही बनी रहेगी।

![]()

प्रश्न 9.

एक श्रेणीबद्ध LCR परिपथ को, जिसमें R = 20 Ω, L = 1.5 H तथा C = 35 µF, एक परिवर्ती आवृत्ति की 200V ac आपूर्ति से जोड़ा गया है। जब आपूर्ति की आवृत्ति परिपथ की मूल आवृत्ति के बराबर होती है तो एक पूरे चक्र में परिपथ को स्थानान्तरित की गई माध्य शक्ति कितनी होगी?

हल-

जब आपूर्ति की आवृत्ति = परिपथ की मूल आवृत्ति, तो परिपथ (L-C-R) अनुनादी परिपथ होगा जिसकी प्रतिबाधा Z = ओमीय प्रतिरोध R = 20 ओम

प्रश्न 10.

एक रेडियो को MW प्रसारण बैण्ड के एक खण्ड के आवृत्ति परास के एक ओर से दूसरी ओर (800 kHz से 1200 kHz) तक समस्वरित किया जा सकता है। यदि इसके LC परिपथ का प्रभावकारी प्रेरकत्व 200 µH हो तो उसके परिवर्ती संधारित्र की परास कितनी होनी चाहिए?

[संकेत : समस्वरित करने के लिए मूल आवृत्ति अर्थात् LC परिपथ के मुक्त दोलनों की आवृत्ति रेडियो तरंग की आवृत्ति के समान होनी चाहिए]

प्रश्न 11.

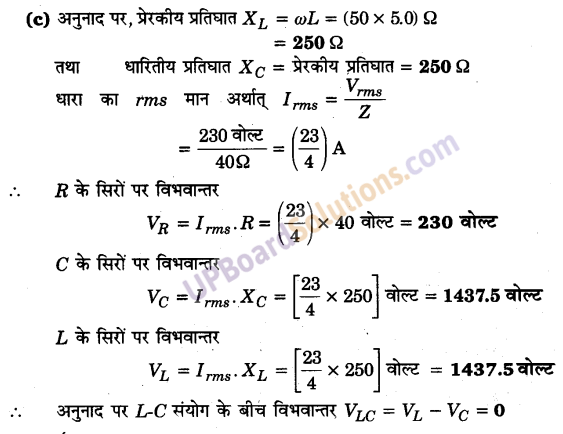

चित्र 7.1 में एक श्रेणीबद्ध LCR परिपथदिखलाया गया है जिसे परिवर्ती आवृत्ति के 230 V के स्रोत से जोड़ा गया है। L = 5.0 H, C = 80 µF, R = 40 Ω.

(a) स्रोत की आवृत्ति निकालिए जो परिपथ में अनुनाद उत्पन्न करे।

(b) परिपथ की प्रतिबाधा तथा अनुनादी आवृत्ति पर धारा का आयाम निकालिए।

(c) परिपथ के तीनों अवयवों के सिरों पर विभवपात के rms मानों को निकालिए। दिखलाइए कि अनुनादी आवृत्ति पर LC संयोग के सिरों पर विभवपात शून्य है।

प्रश्न 12.

किसी LC परिपथ में 20 mH का एक प्रेरक तथा 50 uF का एक संधारित्र है जिस पर प्रारम्भिक आवेश 10 mC है। परिपथ का प्रतिरोध नगण्य है। मान लीजिए कि वह क्षण जिस पर परिपथ बन्द किया जाता है t = 0 है।

(a) प्रारम्भ में कुल कितनी ऊर्जा संचित है? क्या यह LC दोलनों की अवधि में संरक्षित है?

(b) परिपथ की मूल आवृत्ति क्या है?

(c) किस समय पर संचित ऊर्जा ।

(i) पूरी तरह से विद्युत है (अर्थात वह संधारित्र में संचित है)?

(ii) पूरी तरह से चुम्बकीय है (अर्थात प्रेरक में संचित है)?

(d) किन समयों पर सम्पूर्ण ऊर्जा प्रेरक एवं संधारित्र के मध्य समान रूप से विभाजित है?

(e) यदि एक प्रतिरोधक को परिपथ में लगाया जाए तो कितनी ऊर्जा अन्ततः ऊष्मा के रूप में क्षयित होगी?

![]()

प्रश्न 13.

एक कुण्डली को जिसका प्रेरण 0.50 H तथा प्रतिरोध 100 Ω है, 240 V व 50 Hz की एक आपूर्ति से जोड़ा गया है।

(a) कुण्डली में अधिकतम धारा कितनी है?

(b) वोल्टेज शीर्ष व धारा शीर्ष के बीच समय-पश्चता (time lag) कितनी है?

प्रश्न 14.

यदि परिपथ को उच्च आवृत्ति की आपूर्ति (240V, 10 kHz) से जोड़ा जाता है तो प्रश्न 13 (a) तथा (b) के उत्तर निकालिए। इससे इस कथन की व्याख्या कीजिए कि अति उच्च आवृत्ति पर किसी परिपथ में प्रेरक लगभग खुले परिपथ के तुल्य होता है। स्थिर अवस्था के पश्चात किसी dc परिपथ में प्रेरक किस प्रकार का व्यवहार करता है?

प्रश्न 15.

40 Ω प्रतिरोध के श्रेणीक्रम में एक 100 μF के संधारित्र को 110 V, 60 Hz की आपूर्ति से जोड़ा गया है।

(a) परिपथ में अधिकतम धारा कितनी है?

(b) धारा शीर्ष व वोल्टेज शीर्ष के बीच समय-पश्चता कितनी है?

प्रश्न 16.

यदि परिपथ को 110 V, 12 kHz आपूर्ति से जोड़ा जाए तो प्रश्न 15 (a) व (b) का उत्तर निकालिए। इससे इस कथन की व्याख्या कीजिए कि अति उच्च आवृत्तियों पर एक संधारित्र चालक होता है। इसकी तुलना उस व्यवहार से कीजिए जो किसी dc परिपथ में एक संधारित्र प्रदर्शित करता है।

प्रश्न 17.

स्रोत की आवृत्ति को एक श्रेणीबद्ध LCR परिपथ की अनुनासी आवृत्ति के बराबर रखते हु तीन अवयवों L c तथा को समान्तर क्रम में लगाते हैहाल्ल्शाइए किसमान्तर LCR परिपथ में इस आवृत्ति पर कुल धारा न्यूनतम है। इस आवृति के लिए प्रश्न 11 में निर्दिष्ट स्रोत तथा अवयवों के लिए परिपथ की हर शाखा में धारा के rms मान को परिकलित। कीजिए।

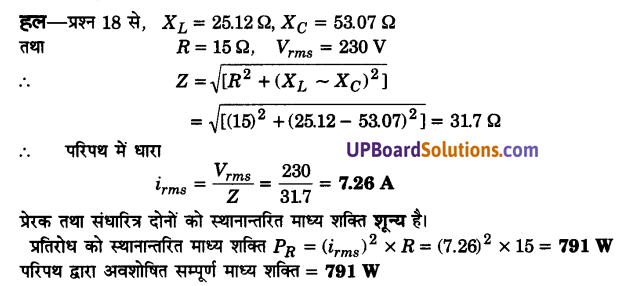

प्रश्न 18.

एक परिपथ को जिसमें 80 mH का एक प्रेरक तथा 60 µF का संधारित्र श्रेणीक्रम में है, 230V, 50 Hz की आपूर्ति से जोड़ा गया है। परिपथ का प्रतिरोध नगण्य है।

(a) धारा का आयाम तथा rms मानों को निकालिए।

(b) हर अवयव के सिरों पर विभवपात के rms मानों को निकालिए।

(c) प्रेरक में स्थानान्तरित माध्य शक्ति कितनी है?

(d) संधारित्र में स्थानान्तरित माध्य शक्ति कितनी है?

(e) परिपथ द्वारा अवशोषित कुल माध्य शक्ति कितनी है?

[‘माध्य में यह समाविष्ट है कि इसे पूरे चक्र के लिए लिया गया है।]

![]()

प्रश्न 19.

कल्पना कीजिए कि प्रश्न 18 में प्रतिरोध 15 Ω है। परिपथ के हर अवयव को स्थानान्तरित माध्य शक्ति तथा सम्पूर्ण अवशोषित शक्ति को परिकलित कीजिए।

प्रश्न 20.

एक श्रेणीबद्ध LCR परिपथ को जिसमें L = 0.12 H, C = 480 nF, R = 23 Ω, 230 V परिवर्ती आवृत्ति वाल स्रोत से जोड़ा गया है।

(a) स्रोत की वह आवृत्ति कितनी है जिस पर धारा आयाम अधिकतम है? इस अधिकतम मान को निकालिए।

(b) स्रोत की वह आवृत्ति कितनी है जिसके लिए परिपथ द्वारा अवशोषित माध्य शक्ति अधिकतम है?

(c) स्रोत की किस आवृत्ति के लिए परिपथ को स्थानान्तरित शक्ति अनुनादी आवृत्ति की शक्ति की आधी है?

(d) दिए गए परिपथ के लिए Q कारक कितना है?

प्रश्न 21.

एक श्रेणीबद्ध LCR परिपथ के लिए जिसमें L = 3.0 H, C = 27 µF तथा R = 7.4 Ω अनुनादी आवृत्ति तथा ९कारक निकालिए। परिपथ के अनुनाद की तीक्ष्णता को सुधारने की इच्छा से “अर्ध उच्चिष्ठ पर पूर्ण चौड़ाई” को 2 गुणक द्वारा घटा दिया जाता है। इसके लिए उचित उपाय सुझाइए।

अर्ध उच्चिष्ठ पर पूर्ण चौड़ाई को आधा करने अथवा समान आवृत्ति के लिए Q को दोगुना करने हेतु प्रतिरोध R का आधा कर देना चाहिए।

प्रश्न 22.

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

- क्या किसी ac परिपथ में प्रयुक्त तात्क्षणिक वोल्टता परिपथ में श्रेणीक्रम में जोड़े गए अवयवों के सिरों पर तात्क्षणिक वोल्टताओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है? क्या यही बात rms वोल्टताओं में भी लागू होती है?

- प्रेरण कुण्डली के प्राथमिक परिपथ में एक संधारित्र का उपयोग करते हैं।

- एक प्रयुक्त वोल्टता संकेत एक dc (UPBoardSolutions.com) वोल्टता तथा उच्च आवृत्ति के एक ac वोल्टता के अध्यारोपण से निर्मित है। परिपथ एक श्रेणीबद्ध प्रेरक तथा संधारित्र से निर्मित है। दर्शाइए कि dc संकेत C तथा ac संकेत L के सिरे पर प्रकट होगा।

- एक लैम्प से श्रेणीक्रम में जुड़ी चोक को एक dc लाइन से जोड़ा गया है। लैम्प तेजी से चमकता है। चोक में लोहे के क्रोड को प्रवेश कराने पर लैम्प की दीप्ति में कोई अन्तर नहीं पड़ता है। यदि एक ac लाइन से लैम्प का संयोजन किया जाए तो तदनुसार प्रेक्षणों की प्रागुक्ति कीजिए।

- ac मेंस के साथ कार्य करने वाली फ्लोरोसेंट ट्यूब में प्रयुक्त चोक कुण्डली की आवश्यकता क्यों होती है? चोक कुण्डली के स्थान पर सामान्य प्रतिरोधक का उपयोग क्यों नहीं होता?

उत्तर-

- हाँ, परन्तु यह तथ्य rms वोल्टताओं के लिए सत्य नहीं है क्योंकि विभिन्न अवयवों की rms वोल्टताएँ समान कला में नहीं होती।

- संधारित्र को जोड़ने से, परिपथ को तोड़ते समय चिनगारी देने वाली धारा संधारित्र को आवेशित करती है; अतः चिनगारी नहीं निकल पाती।

- संधारित्र dc सिग्नल को रोक देता है; अत: dc सिग्नल वोल्टता संधारित्र के सिरों पर प्रकट होगा जबकि ac सिग्नल प्रेरक के सिरों पर प्रकट होगा।

- dc लाइन के लिए V = 0

अतः चोक की प्रतिबाधा XL = 2πvL = 0

अतः चोक दिष्ट धारा के मार्ग में कोई रुकावट नहीं डालती, इससे लैम्प तेज चमकता है। ac लाइन में चोक उच्च प्रतिघात उत्पन्न करती है (L का (UPBoardSolutions.com) मान अधिक होने के कारण); अतः लैम्प में धारा घट जाती है और उसकी चमक मद्धिम पड़ जाती है। - चोक कुण्डली एक प्रेरक का कार्य करती है और बिना शक्ति खर्च किए ही धारा को कम कर देती है। यदि चोक के स्थान पर प्रतिरोधक का प्रयोग करें तो वह धारा को कम तो कर देगा परन्तु इसमें विद्युत शक्ति ऊष्मा के रूप में व्यय होती रहेगी।

![]()

प्रश्न 23.

एक शक्ति संप्रेषण लाइन अपचायी ट्रांसफॉर्मर में जिसकी प्राथमिक कुण्डली में 4000 फेरे हैं, 2300 वोल्ट पर शक्ति निवेशित करती है। 230V की निर्गत शक्ति प्राप्त करने के लिए द्वितीयक में कितने फेरे होने चाहिए?

प्रश्न 24.

एक जल विद्युत शक्ति संयंत्र में जल दाब शीर्ष 300 m की ऊँचाई पर है तथा उपलब्ध जल प्रवाह 100 m3s-1 है। यदि टरबाइन जनित्र की दक्षता 60% हो तो संयंत्र से उपलब्ध विद्युत शक्ति का आकलन कीजिए, g = 9.8 m s-2

हल-

दिया है, h = 300m, g = 9.8m/s, जल का आयतन V = 100 m3, समय t = 1 s, जनित्र की दक्षता = 60%

जल विद्युत शक्ति = जल-स्तम्भ का दाब x प्रति सेकण्ड प्रवाहित जल का आयतन

= hvg x V= 300 x 10 x 9.8 x 100 = 29.4 x 107 W

जनित्र द्वारा उत्पन्न विद्युत शक्ति = कुल शक्ति x दक्षता

= 29.4 x 107 x [latex]\frac { 60 }{ 100 }[/latex]

= 176.4 x 106 W = 176.4 MW

प्रश्न 25.

440V पर शक्ति उत्पादन करने वाले किसी विद्युत संयंत्र से 15 km दूर स्थित एक छोटे से कस्बे में 220 V पर 800 kW शक्ति की आवश्यकता है। विद्युत शक्ति ले जाने वाली दोनों तार की लाइनों का प्रतिरोध 0.5 Ω प्रति किलोमीटर है। कस्बे को उप-स्टेशन में लगे 4000-220V अपचायी ट्रांसफॉर्मर से लाइन द्वारा शक्ति पहुँचती है।

(a) ऊष्मा के रूप में लाइन से होने वाली शक्ति के क्षय का आकलन कीजिए।

(b) संयंत्र से कितनी शक्ति की आपूर्ति की जानी चाहिए, यदि क्षरण द्वारा शक्ति का क्षय नगण्य है।

(c) संयंत्र के उच्चायी ट्रांसफॉर्मर की विशेषता बताइए।

हल-

(a) तार की लाइनों का प्रतिरोध R = 30 km x 0.5 Ω km-1 = 15 Ω

उप-स्टेशन पर लगे ट्रांसफॉर्मर के लिए Vp = 4000 V, Vs = 220 v माना।

प्राथमिक परिपथ में धारा = ip

द्वितीयक परिपथ में धारा = is

ट्रांसफॉर्मर द्वारा द्वितीयक परिपथ में दी गई शक्ति

यह धारा सप्लाई लाइन से होकर गुजरती है।

लाइन में होने वाला शक्ति क्षय P = ip2 x R = (200)2 x 15 W = 600 kW

(b) संयंत्र द्वारा आपूर्ति की जाने वाली शक्ति = 800 kW + 600 kW = 1400 kW

(c) सप्लाई लाइन पर विभवपात V = ip x R = 200 x 15 = 3000 V

उप-स्टेशन पर लगा अपचायी ट्रांसफॉर्मर 4000 V – 220 V प्रकार का है;

अतः इस ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक कुण्डली पर विभवपात = 4000 V

संयंत्र पर लगे उच्चायी ट्रांसफॉर्मर द्वारा प्रदान की जाने वाली वोल्टता = 3000 + 4000 = 7000 V

अत: यह ट्रांसफॉर्मर 440 V – 7000 V प्रकार का होना चाहिए।

सप्लाई लाइन में प्रतिशत शक्ति क्षय = [latex]\frac { 600 kW }{ 1400 kW }[/latex] x 100 = 42.86 %

प्रश्न 26.

प्रश्न 25 को पुनः कीजिए। इसमें पहले के ट्रांसफॉर्मर के स्थान पर 40,000-220 V का अपचायी ट्रांसफॉर्मर है। [पूर्व की भाँति क्षरण के कारण हानियों को नगण्य मानिए। यद्यपि अब यह सन्निकटन उचित नहीं है, क्योंकि इसमें उच्च वोल्टता पर संप्रेषण होता है] अतः समझाइए कि क्यों उच्च वोल्टता संप्रेषण अधिक वरीय है?

(b) संयंत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली शक्ति = 800 kW + 6 kW = 808 W

(c) सप्लाई लाइन पर विभवपात V = Ip x R = 20 x 15 = 300 V

उपस्टेशन पर लगा ट्रांसफॉर्मर 40000 V – 220 V प्रकार का है; अतः इसकी।

प्राथमिक कुण्डली पर विभवपात = 40000 V

संयंत्र पर लगे उच्चायी ट्रांसफॉर्मर द्वारा प्रदान की जाने वाली

वोल्टता = 40000 V + 300 V = 40300 V

संयंत्र पर लगा ट्रांसफॉर्मर 440 V – 40300 V प्रकार का होना चाहिए।

सप्लाई लाइन में प्रतिशत शक्ति क्षय = [latex]\frac { 6 }{ 806 }[/latex] x 100 = 0.74%

प्रत्यावर्ती धारा 247 प्रश्न 25 व 26 के हलों से स्पष्ट है कि विद्युत शक्ति उच्च वोल्टता पर सम्प्रेषित करने से सप्लाई लाइन में होने वाला शक्ति क्षय बहुत घट जाता है। यही कारण है (UPBoardSolutions.com) कि विद्युत उत्पादन संयंत्रों से विद्युत शक्ति का सम्प्रेषण उच्च वोल्टता पर किया जाता है।

परीक्षोपयोगी प्रश्नोत्तर

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न 1.

वोल्टमीटर द्वारा मापे गए प्रत्यावर्ती धारा के मेन्स का विभव 200 वोल्ट प्राप्त होता है, तो इस विभव का वर्ग-माध्य-मूल मान होगा- (2017)

(i) 200√2 वोल्ट

(ii) 100√2 वोल्ट

(iii) 200 वोल्ट

(iv) 400/π वोल्ट

उत्तर-

(iii) 200 वोल्ट

![]()

प्रश्न 2.

एक ऐमीटर का प्रत्यावर्ती परिपथ में पाठ्यांक 4 ऐम्पियर है। परिपथ में धारा का शिखर मान है- (2014)

(i) 4 ऐम्पियर

(ii) 8 ऐम्पियर

(iii) 4√2 ऐम्पियर

(iv) 2√2 ऐम्पियर

उत्तर-

(iii) 4√2 ऐम्पियर

प्रश्न 3.

विशुद्ध प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान है- (2011)

(i) शून्य

(ii) 0.1

(iii) 1

(iv) अनन्त

उत्तर-

(i) शून्य

प्रश्न 4.

एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम प्रतिघात का प्रेरकत्व श्रेणीक्रम में लगे हैं। परिपथ की प्रतिबाधा होगी

(i) 2 ओम

(ii) 10 ओम

(iii) 14 ओम

(iv) 14√2 ओम

उत्तर-

(ii) 10 ओम

प्रश्न 5.

अनुनाद की स्थिति में L-C परिपथ की आवृत्ति है- (2010, 17)

(i) 2π√LC

(ii) [latex s=2]\frac { 1 }{ 2\Pi } \sqrt { LC }[/latex]

(iii) [latex s=2]\frac { 1 }{ 2\Pi } \sqrt { \frac { 1 }{ LC } }[/latex]

(iv) [latex s=2]2\Pi \sqrt { \frac { 1 }{ LC } }[/latex]

उत्तर-

(iii) [latex s=2]\frac { 1 }{ 2\Pi } \sqrt { \frac { 1 }{ LC } }[/latex]

![]()

प्रश्न 6.

एक श्रेणी अनुनादी LCR परिपथ में धारिता C से 4C परिवर्तित की जाती है। उतनी ही अनुनादी आवृत्ति के लिए प्रेरकत्व Lको परिवर्तित करना चाहिए- (2016)

(i) 2L

(ii) [latex]\frac { L }{ 2 }[/latex]

(iii) 4L

(iv) [latex]\frac { L }{ 4 }[/latex]

उत्तर-

(iv) [latex]\frac { L }{ 4 }[/latex]

प्रश्न 7.

एक L-C-R परिपथ को प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत से जोड़ा गया है। अनुनाद की स्थिति में लगाये गये विभवान्तर एवं प्रवाहित धारा में कलान्तर होगा- (2017)

(i) शून्य

(ii) [latex s=2]\frac { \Pi }{ 4 }[/latex]

(iii) [latex s=2]\frac { \Pi }{ 2 }[/latex]

(iv) π

उत्तर-

(i) शून्य

प्रश्न 8.

किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज V तथा धारा i हो तब शक्ति क्षय- (2014)

(i) Vi

(ii) [latex]\frac { 1 }{ 2 }[/latex] Vi

(ii) [latex s=2]\frac { 1 }{ \surd 2 }[/latex] Vi

(iv) V तथा के बीच कला कोण पर निर्भर करता है।

उत्तर-

(iv) V तथा i के बीच कला कोण पर निर्भर करता है।

प्रश्न 9.

किसी ट्रांसफॉर्मर में क्या सम्भव नहीं है ? (2010)

(i) भंवर धारा

(ii) दिष्ट धारा

(iii) प्रत्यावर्ती धारा

(iv) प्रेरित धारा

उत्तर-

(ii) दिष्ट धारा

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवान्तर का वंर्ग-माध्य-मूल मान 220 V है। विभव का शिखर मान क्या है? (2014)

हल-

विभव का शिखर मान V0 = Vrms √2 = 200√2 वोल्ट.

![]()

प्रश्न 2.

किसी प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग-माध्य-मूल मान 8 ऐम्पियर है। इसका शिखर मान ज्ञात कीजिए। (2013)

हल-

धारा का शिखर मान i0 = irms √2 = 8√2 ऐम्पियर

प्रश्न 3.

किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का शीर्ष मान √2 A है। धारा का वर्ग-माध्य-मूल (rms) मान ज्ञात कीजिए। (2015)

हल-

धारा का वर्ग-माध्य-मूल (rms) मान

प्रश्न 4.

एक प्रत्यावर्ती विभव E = 240√2 sin300πt से प्रदर्शित है। विभव का वर्ग-माध्य-मूल मान एवं आवृत्ति ज्ञात कीजिए।

हल-

प्रत्यावर्ती विभव के समीकरण E = 240√2 sin300πt की तुलना E = E0 sinωt से करने पर

प्रश्न 5.

एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण i = 4 sin (100πt – θ) है। धारा का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। (2017)

हल-

समीकरण i = 4 sin (100πt – θ) की समीकरण i = i0 sin (2πft – θ) से तुलना करने पर

2πft = 100πt

f = 50 हर्ट्ज़

धारा का आवर्तकाल T = [latex]\frac { 1 }{ f }[/latex] = [latex]\frac { 1 }{ 50 }[/latex] = 0.2 सेकण्ड

![]()

प्रश्न 6.

एक प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण V = 100√2 sin (100πt) है। वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। (2017)

प्रश्न 7.

प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरण प्रतिघात का अर्थ समझाइए। (2013)

उत्तर-

प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न प्रभावी प्रतिरोध परिपथ को प्रेरण प्रतिघात कहलाता है। इसे XL से व्यक्त करते हैं तथा

XL = ωL = 2πfL

प्रश्न 8.

100 mH प्रेरकत्व की कुण्डली में 50 Hz आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रही है। कुण्डली का प्रेरण प्रतिघात ज्ञात कीजिए। (2013)

हल-

L = 100 mH = 100 x 10-3 H = 0.1 H

f = 50 Hz

प्रेरण प्रतिघात XL = 2πfL = 2 x 3.14 x 50 x 0.1 = 31.4 ओम

प्रश्न 9.

निम्न चित्र से प्रेरक कुण्डली के प्रतिघात की गणना कीजिए- (2012)

हल-

दी गयी समीकरण V = 10 sin 1000 t की समीकरण V = V0 sinωt है से तुलना करने पर

ω = 1000 सेकण्ड-1

कुण्डली का प्रतिघात XL = ωL = 1000 x 20 x 10-3 Ω = 20 Ω

प्रश्न 10.

किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध 6 ओम प्रतिघात के प्रेरकत्व से श्रेणीक्रम में जुड़ा है। परिपथ के प्रतिबाधा की गणना कीजिए। (2015)

![]()

प्रश्न 11.

एक कुण्डली की प्रतिबाधा 141.4 Ω तथा प्रतिरोध 100 Ω है। उसका प्रतिघात कितना होगा ? (2010)

प्रश्न 12.

L-R परिपथ के शक्ति गुणांक का सूत्र लिखिए। (2011)

प्रश्न 13.

कुण्डली में उत्पन्न वैद्युत वाहक बल का व्यंजक कोणीय चाल के पदों में लिखिए। (2014)

उत्तर-

कुण्डली में उत्पन्न वैद्युत वाहक बल e = NBAω sinωt

sinωt की महत्तम मान 1 होता है तब वैद्युत वाहक बल e = NBAω

प्रश्न 14.

प्रत्यावर्ती धारा तथा प्रत्यावर्ती वोल्टेज के समीकरण लिखिए जब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से एक संधारित्र जोड़ा जाता है। (2013)

उत्तर-

i = i0 sin(ωt + 90°) तथा V = V0 sin ωt.

इन दोनों समीकरणों से स्पष्ट है कि धारा i वोल्टता V से 90° कलान्तर अग्रगामी है।

प्रश्न 15.

एक LC परिपथ अनुनाद की स्थिति में है। यदि C = 1.0 x 10-6 F तथा L = 0.25 H हो, तो परिपथ में दोलन की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। (2015)

हल-

परिपथ में दोलन की आवृत्ति

प्रश्न 16.

RC का विमीय समीकरण निकालिए जबकि R प्रतिरोध तथा C धारिता है। (2017)

हल-

RC की विमा = [R की विमा] [C की विमा]

= [ML2T-3A-2][M-1L-2T4A2]

= [M0L0T]

![]()

प्रश्न 17.

एक L-C-R परिपथ के शक्ति गुणांक का व्यंजक क्या है? इसका अधिकतम और न्यूनतम मान क्या है? (2014, 17, 18)

प्रश्न 18.

नीचे दिए गए प्रत्यावर्ती परिपथ (i), (ii) व (iii) में आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज की आवृत्ति बढ़ाने पर धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? (2012, 14)

उत्तर-

परिपथ (i) में धारा घट जायेगी क्योंकि परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध XL (= ωL) आवृत्ति बढ़ने पर बढ़ जायेगा। परिपथ (ii) में वही धारा रहेगी क्योंकि प्रतिरोध R वोल्टेज की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। परिपथ (ii) में धारा बढ़ जायेगी क्योंकि इसका प्रभावी प्रतिरोध XC = ([latex s=2]\frac { 1 }{ \omega c }[/latex]) आवृत्ति बढ़ाने पर घट जायेगा।

प्रश्न 19.

L-C-Rपरिपथ में अनुनाद की दशा में शक्ति गुणांक का मान कितना होता है? (2014)

उत्तर-

L-C-R परिपथ में अनुनाद की दशा में शक्ति गुणांक का मान 1 होता है।

![]()

प्रश्न 20.

चित्र 7.4 में प्रत्यावर्ती वोल्टमीटर द्वारा नापे गए विभवान्तर VL, VC तथा VR क्रमशः 20 V, 11 V तथा 12 V प्राप्त हुए। परिणामी विभवान्तर तथा परिपथ धारा में कलान्तर ज्ञात कीजिए। (2013)

हल-

परिणामी विभवान्तर तथा परिपथ धारा में कलान्तर

प्रश्न 21.

दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती स्रोत का विद्युत वाहक बल तथा परिपथ का शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए। (2017, 18)

प्रश्न 22.

वैद्युत अनुनाद से आप क्या समझते हैं? (2015)

उत्तर-

किसी वैद्युत परिपथ की वह स्थिति, जब किसी विशेष अनुनादी आवृत्ति पर उस परिपथ की प्रतिबाधाओं या प्रवेश्यता के मान परस्पर निरस्त हो जाएँ, ‘वैद्युत अनुनाद’ कहलाती है।

प्रश्न 23.

दिष्ट धारा परिपथ में ट्रांसफॉर्मर का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? (2012)

उत्तर-

दिष्ट धारा परिपथ में ट्रांसफॉर्मर का उपयोग (UPBoardSolutions.com) नहीं किया जा सकता क्योंकि दिष्ट धारा से क्रोड में परिवर्ती चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो सकता।

प्रश्न 24.

एक उच्चायी ट्रांसफॉर्मर 220 वोल्ट पर कार्य करता है तथा एक लोड में 3 ऐम्पियर धारा देता है। प्राथमिक तथा द्वितीयक फेरों की संख्या का अनुपात 1:15 है। प्राथमिक कुण्डली में धारा की गणना कीजिए। (2009)

लघु उत्तरीय प्रश्न

![]()

प्रश्न 1.

प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग-माध्य-मूल मान का व्यंजक प्राप्त कीजिए। किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10√2 ऐम्पियर है। धारा का वर्ग-माध्य-मूल मान ज्ञात कीजिए। (2015, 17, 18)

हल-

प्रत्यावर्ती धारा की एक पूर्ण साइकिल के लिए धारा के वर्ग i2 के औसत मान के वर्गमूल को धारी का ‘वर्ग-माध्य-मूल मान’ (rms value) कहते हैं। इसे irms से प्रदर्शित करते हैं।

एक पूर्ण साइकिल के लिए i2 का माध्य (औसत) मान

प्रश्न 2.

प्रत्यावर्ती वोल्टता के वर्ग-माध्य-मूल मान की परिभाषा लिखिए। एक प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण V = 300√2 sin500πt वोल्ट है। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग-माध्य-मूल मान एवं आवृत्ति की गणना कीजिए। (2016)

उत्तर-

प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग-माध्य-मूल मान- (UPBoardSolutions.com) प्रत्यावर्ती वोल्टेज की एक पूर्ण साइकिल के लिए वोल्टेज के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को वोल्टता का वर्ग-मध्य-मूल मान कहते हैं। इसे Vrms से प्रदर्शित करते हैं।

प्रश्न 3.

0.21 हेनरी का प्रेरक तथा 12 ओम का प्रतिरोध 220 वोल्ट एवं 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती आवृत्ति धारा स्रोत से जुड़े हैं। परिपथ में धारा का मान और धारा एवं स्रोत के विभवान्तर में कलान्तर ज्ञात कीजिए। (2014)

प्रश्न 4.

दिए गए वैद्युत परिपथ में प्रतिबाधा, ऐमीटर का पाठ्यांक एवं शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए। (2016)

हल-

यहाँ, R = 40 Ω, L = 0.1 हेनरी

दी गई समीकरण V = 200 sin300t की तुलना

समीकरण V = V0 sinωt से करने पर,

V0 = 200 वोल्ट, ω = 300 रेडियन/सेकण्ड

प्रेरण प्रतिघात = XL = ωL = 300 x 0.1 = 30 Ω

प्रश्न 5.

0.1 हेनरी का प्रेरकत्व तथा 30 ओम प्रतिरोध को श्रेणीक्रम में V = 10 sin400t प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जोड़ा गया है। परिपथ में प्रेरण प्रतिघात, प्रतिबाधा, धारा का शिखर मान एवं वोल्टेज और धारा के बीच कलान्तर ज्ञात कीजिए। (2014)

हल-

दी गयी समीकरण V = 10 sin400t वोल्ट की प्रत्यावर्ती वोल्टता समीकरण V= V0sinωt से तुलना करने पर,

प्रश्न 6.

प्रतिघात का विमीय समीकरण लिखिए। दिए गये परिपथ में ज्ञात कीजिए-

(i) परिपथ में प्रवाहित धारा का अधिकतम मान

(ii) परिपथ में प्रवाहित धारा का वर्ग-माध्य-मूल मान

(iii) वोल्टता एवं धारा में कलान्तर। (2013)

![]()

प्रश्न 7.

प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए औसत शक्ति का व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा वाटहीन धारा को समझाइए। (2010, 12)

या

वाटहीन धारा क्या है ? (2012, 15, 17)

या

किसी प्रत्यावर्ती धारा की शक्ति के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। शक्ति गुणांक किसे कहते हैं? (2013)

या

प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में व्यय शक्ति का सूत्र लिखिए। (2018)

उत्तर-

LR परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की औसत शक्ति-यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध है तथा प्रेरकत्व L दोनों हैं तो धारा i वोल्टता V से कला में पश्चगामी होती (UPBoardSolutions.com) है। यदि धारा और वोल्टता के बीच का कलान्तर φ है तो परिपथ के लिए किसी क्षण वोल्टता तथा धारा के मान निम्नलिखित समीकरणों से व्यक्त कर सकते हैं।

प्रश्न 8.

चोक कुण्डली का कार्य-सिद्धान्त समझाइए। चोक कुण्डली में वाटहीन धारा के महत्त्व को समझाइए। (2010, 12, 14, 17)

उत्तर-

चोक कुण्डली- प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वैद्युत ऊर्जा का ह्रास हुए बिना धारा को कम करने का एक साधन उपलब्ध है जिसे चोक कुण्डली कहते हैं। यह एक ऊँचे (UPBoardSolutions.com) प्रेरकत्व की कुण्डली होती है जो एक पृथक्कृत (insulated) ताँबे के मोटे तार को बहुत-से फेरों में लोहे की पटलित क्रोड पर लपेटकर बनायी जाती है। इस कुण्डली का ओमीय प्रतिरोध लगभग शून्य रहता है। इसका प्रेरकत्व काफी ऊँचा रहता है।

इस प्रकारे समी० (1) के अनुसार चोक कुण्डली में औसत शक्ति लगभग शून्य होगी। इस प्रकार चोक कुण्डली का कार्य-सिद्धान्त वाटहीन धारा के सिद्धान्त पर आधारित है। अतः प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में चोक कुण्डली के उपयोग से ऊर्जा क्षय में पर्याप्त कमी हो जाती है।

प्रश्न 9.

10 वोल्ट, 2 कीटंक बल्ब को 100 वोल्ट, 40 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जलाना है। बल्ब के श्रेणीक्रम में जोड़े जाने हेतु आवश्यक चोक-कुण्डली के प्रेरकत्व की गणना कीजिए। (2014)

![]()

प्रश्न 10.

एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 100 हर्टज आवृत्ति पर सप्लाई विभवान्तर 80 वोल्ट है। एक संधारित्र को श्रेणीक्रम में 10 ओम प्रतिरोधक के साथ इस परिपथ में जोड़ा जाता है तो परिपथ का शक्ति गुणांक 0.5 हो जाता है। इस संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। (2015)

प्रश्न 11.

एक 50 वाट 100 वोल्ट के वैद्युत लैम्प को 200 वोल्ट, 60 हर्ट्ज के विद्युत मेन्स से जोड़ना है। लैम्प के श्रेणी क्रम में आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। (2017)

प्रश्न 12.

दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए (i) ऐमीटर (A) का पाठ्यांक (ii) वोल्टमीटर (V) का पाठ्यांक (iii) शक्ति-गुणांक। (2013, 17)

प्रश्न 13.

एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व (L), संधारित्र (C) तथा प्रतिरोध (R) श्रेणीक्रम में जोड़े गये हैं। परिपथ से L को हटा देने पर वोल्टता तथा विद्युत धारा के बीच 1/3 का कलान्तर होता है। यदि के बजाय परिपथ सेc को हटा दें तब भी कलान्तर [latex s=2]\frac { \Pi }{ 3 }[/latex] रहता है। परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा? (2015)

प्रश्न 14.

एक प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रतिरोध, संधारित्र तथा प्रेरण कुण्डली एक प्रत्यावर्ती स्रोत से श्रेणीक्रम में संयोजित हैं। इनके सिरों के विभवान्तर क्रमशः 40 वोल्ट, 20 वोल्ट तथा 50 वोल्ट हैं। परिपथ में प्रत्यावर्ती स्रोत का विभव एवं परिपथ का शक्ति-गुणांक ज्ञात कीजिए। (2012, 15)

![]()

प्रश्न 15.

एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व, संधारित्र तथा प्रतिरोध श्रेणीक्रम में जोड़े गये हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा धारा के समीकरण दिये गये हैं।

ज्ञात कीजिए-

(i) प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति

(ii) V तथा i के मध्य कलान्तर

(iii) परिपथ की प्रतिबाधा। (2013)

हल-

धारा तथा वोल्टता के समीकरणों से स्पष्ट है कि

V0 = 200 वोल्ट, i0 = 5 ऐम्पियर

तथा ω = 314 रेडियन/सेकण्ड

प्रश्न 16.

एक श्रेणी L-C-R परिपथ, जिसमें L = 10.0 H, C = 40 µF तथा R = 60 Ω को 240 V के परिवर्ती आवृत्ति के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा गया है। गणना कीजिए-

(i) स्रोत की कोणीय आवृत्ति जो परिपथ को अनुनाद की अवस्था में लाता है।

(ii) अनुनादी आवृत्ति पर धारा। (2014)

प्रश्न 17.

चित्र 7.12 में प्रदर्शित प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध R, संधारित्र C तथा प्रेरक कुण्डली L के सिरों के बीच उपलब्ध विभवान्तर प्रदर्शित किए गए हैं। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के विद्युत वाहक बले की गणना कीजिए। (2015)

प्रश्न 18.

अनुनादी परिपथ से क्या अभिप्राय है? श्रेणी व समान्तर अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक प्रतिबन्ध तथा प्रत्येक अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति का व्यंजक लिखिए। इनमें अन्तर भी स्पष्ट कीजिए। (2010)

उत्तर-

अनुनादी परिपथ (Resonant Circuits)- वे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जो अपने पर आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवृत्ति के एक विशेष मान के संगत प्रत्यावर्ती धारा को अपने अन्दर से प्रवाहित होने देते हैं अथवा प्रवाहित होने से रोक देते हैं, अनुनादी परिपथ कहलाते हैं। ये निम्न दो प्रकार के होते हैं-

1. श्रेणी अनुनादी परिपथ (Series Resonant Circuit)- वह प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें प्रेरकत्व L, धारिता C तथा प्रतिरोध R परस्पर श्रेणीक्रम में जुड़े होते हैं तथा यह परिपथ इस पर आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवृत्ति के एक विशेष मान fo के संगत अधिकतम प्रत्यावर्ती धारा (UPBoardSolutions.com) को अपने अन्दर से प्रवाहित होने देता है, श्रेणी अनुनादी परिपथ कहलाता है।

2. समान्तर अनुनादी परिपथ (Parallel Resonant Circuit)- वह प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें कुण्डली (प्रेरकत्व = L) व संधारित्र (धारिता = C) प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से समान्तर क्रम में जुड़े हों तथा यह परिपथ इस पर आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवृत्ति के विशेष मान fo के संगत धारा को अपने अन्दर से प्रवाहित नहीं होने देता हो; समान्तर अनुनादी परिपथ कहलाता है। यह विशेष आवृत्ति fo इसकी अनुनादी आवृत्ति कहलाती है। यह (L-C) परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति होती है।

प्रश्न 19.

L-C-R संयोजन के लिए श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ बनाइए। इस परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का सूत्र प्राप्त कीजिए। (2017)

या

एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत V = V0 sinωt से प्रेरकत्व L संधारित्र C तथा प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। वेक्टर आरेख खींचकर परिपथ की प्रतिबाधा तथा कला कोण के सूत्र निकालिए। (2016)

या

किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में L, C और R श्रेणीक्रम में जुड़े हैं। इस परिपथ का आरेख बनाइए। परिपथ की प्रतिबाधा एवं अनुनादी आवृति के लिए सूत्र लिखिए। यदि परिपथ में लगा प्रत्यावर्ती विभव 300 वोल्ट हो, प्रेरण प्रतिघात 50 ओम, धारितीय प्रतिघात 50 ओम तथा ओमीय प्रतिरोध 10 ओम हों तो परिपथ की प्रतिबाधा तथा L, C व R के सिरों के बीच विभवान्तर ज्ञात कीजिए।

या

प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत V = V0 sinωt से विप्रेरक L संधारित C तथा प्रतिरोध R तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। सिद्ध कीजिए कि परिपथ की प्रतिबाधा Z का मान

हल-

माना प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, प्रेरकत्व L की एक कुण्डली, धारिता C का संधारित्र तथा प्रतिरोध R को श्रेणीक्रम में जोड़कर प्रत्यावर्ती धारा-स्रोत V = V0 sinωt से जोड़ देते हैं [चित्र 7.15 (a)]। इस दशा में प्रतिरोध R के सिरों के बीच प्रेरित विभवान्तर VR तथा धारा i समान कला में होंगे, (UPBoardSolutions.com) प्रेरकत्व L के सिरों के बीच प्रेरित विभवान्तर VL, धारा i से कला में 90° अग्रगामी होगा तथा धारिता C सिरों के बीच प्रेरित विभवान्तर VC, धारा i से कला में 90° पश्चगामी होगा। [चित्र 7.15 (b) ]। अतः VL तथा VC का परिणामी विभवान्तर VL – VC होगा। यदि L-C-R परिपथ में परिणामी विभवान्तर V हो, तब

प्रश्न 20.

एक आदर्श ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक एवं द्वितीयक कुण्डलियों में फेरों की संख्या क्रमशः 1100 एवं 110 है। प्राथमिक कुण्डली में सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है। यदि द्वितीयक कुण्डली से जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा 220 ओम हो, तो प्राथमिक कुण्डली द्वारा ली गई धारा का मान ज्ञात कीजिए। (2014)

प्रश्न 21.

220 वोल्ट आपूर्ति से किसी आदर्श ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक कुण्डली द्वारा उस समय कितनी धारा ली जाती है जब यह 110V-550 W के रेफ्रिजरेटर को शक्ति प्रदान करता (2017)

![]()

प्रश्न 22.

एक उच्चायी ट्रांसफॉर्मर में प्राथमिक तथा द्वितीयक कुण्डलियों में फेरों की संख्याओं का अनुपात 1 : 200 है। यदि इसे 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा की मेन लाइन से जोड़ दें तो द्वितीयक में प्राप्त वोल्टता ज्ञात कीजिए। यदि प्राथमिक में धारा का मान 2.0 ऐम्पियर हो तो द्वितीयक में प्रवाहित अधिकतम धारा का मान ज्ञात कीजिए। (2013)

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

ट्रांसफॉर्मर की रचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। (2017)

या

ट्रांसफॉर्मर का नामांकित चित्र बनाइए तथा उसके परिणमन अनुपात का सूत्र व्युत्पादित कीजिए। (2010)

या

ट्रांसफॉर्मर का सिद्धान्त क्या है? (2018)

उत्तर-

ट्रांसफॉर्मर (Transformer)- अन्योन्य प्रेरण (mutual induction) के सिद्धान्त पर आधारित यह एक ऐसी युक्ति है जिससे प्रत्यावर्ती धारा के विभव को कम अथवा अधिक किया जाता है। ट्रांसफॉर्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा या विभव को ही परिवर्तित करने के काम आते हैं, दिष्ट धारा या विभव के परिवर्तन में नहीं। ये दो प्रकार के होते हैं-

- उच्चायी ट्रांसफॉर्मर (Step-up Transformer)- इनके द्वारा कम विभवे वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को ऊँचे विभव वाली निर्बल धारा में बदला जाता है।

- अपचायी ट्रांसफॉर्मर (Step-down Transformer)- इनके द्वारा ऊँचे विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को कम विभव वाली प्रबल धारा में बदला जाता है।

रचना- इसमें कच्चे लोहे की आयताकार गोलाकार मुड़ी हुई पत्तियाँ एक पटलित क्रोड (laminated core) के रूप में होती हैं। ये पत्तियाँ एक-दूसरे के ऊपर वार्निश से जोड़ दी जाती हैं जिससे कि ये एक-दूसरे से पृथक्कृत रहें। फलतः क्रोड में कम भंवर धाराएँ उत्पन्न होती हैं और वैद्युत ऊर्जा का ह्रास घट जाता है। इस क्रोड पर ताँबे के तार की दो कुण्डलियाँ इस प्रकार लपेटी जाती हैं कि वे एक-दूसरे से (UPBoardSolutions.com) तथा लोहे की क्रोड से पृथक्कृत रहें [चित्र 7.16 (a)] इनमें से एक पर ताँबे के मोटे तार के कम फेरे होते हैं तथा दूसरी में ताँबे के पतले तार के अधिक फेरे होते हैं। इनमें एक को प्राथमिक कुण्डली (Primary coil) और दूसरी को ‘द्वितीयक कुण्डली’ (Secondary coil) कहते हैं। उच्चायी ट्रांसफॉर्मर में मोंटे तार की कम फेरों वाली प्राथमिक कुण्डली होती है, और पतले तार की अधिक फेरों वाली कुण्डली द्वितीयक कुण्डली होती है [चित्र 7.16 (b)] अपचायी ट्रांसफॉर्मर में इसके विपरीत होता है [चित्र 7.16 (c)]]

कार्यविधि- जिस वि० वा० बल को परिवर्तित करना होता है, उसे सदैव प्राथमिक कुण्डली से जोड़ते हैं। जब प्राथमिक कुण्डली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो धारा के प्रत्येक चक्कर में क्रोड एक बार एक दिशा में चुम्बकित होती है तथा दूसरी बार दूसरी दिशा में। अतः क्रोड में एक परिवर्ती चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार प्राथमिक कुण्डली की वैद्युत-ऊर्जा का क्रोड में चुम्बकीय ऊर्जा के रूप में स्थानान्तरण हो जाता है। चूंकि द्वितीयक कुण्डली इस क्रोड पर लिपटी रहती है, अतः क्रोड के बार-बार चुम्बकन तथा विचुम्बकन होने की क्रिया से इस कुण्डली से बद्ध चुम्बकीय-फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार (UPBoardSolutions.com) वैद्युत-चुम्बकीय प्रेरण के प्रभाव से द्वितीयक कुण्डली में उसी आवृत्ति का प्रत्यावर्ती वि० वा० बल उत्पन्न हो जाता है। इस प्रेरित वि० वा० बल का मान दोनों कुण्डलियों के फेरों की संख्या के अनुपात तथा प्राथमिक कुण्डली को दिये गये वि० वा० बल पर निर्भर करता है। माना कि प्राथमिक एवं द्वितीयक कुण्डलियों में तार के फेरों की संख्या क्रमशः N, और N, हैं। मान लो कि चुम्बकीय फ्लक्स का कोई क्षरण (leakage) नहीं होता है जिससे कि दोनों कुण्डलियों के प्रत्येक फेरे में से समान फ्लक्स गुजरता है। माना कि किसी क्षण कुण्डलियों के प्रत्येक फेरे से बद्ध फ्लक्स का मान ऎ है। तब फैराडे के वैद्युत-चुम्बकीय प्रेरण के नियमानुसार प्राथमिक कुण्डली में उत्पन्न प्रेरित वि० वा० बल

यदि प्राथमिक परिपथ का प्रतिरोध नगण्य हो तथा ऊर्जा का कोई क्षय न हो तो प्राथमिक कुण्डली में प्रेरित वि० वा० बल ep, का मान प्राथमिक परिपथ में लगाये गये विभवान्तर Vp के तुल्य (लगभग) होगा। इसके अतिरिक्त यदि द्वितीयक परिपथ खुला हो (अर्थात् प्रतिरोध अनन्त हो) तो द्वितीयक कुण्डली के सिरों के बीच विभवान्तर Vs उसमें उत्पन्न प्रेरित वि० वा० बल es के तुल्य होगा। इन आदर्श परिस्थितियों में

जहाँ r को ‘परिणमन-अनुपात’ (transformation ratio) कहते हैं। उच्चायी ट्रांसफॉर्मर के लिए r का मान r से अधिक तथा अपचायी ट्रांसफॉर्मर के लिए 1 से कम होता है।

जहाँ r को ‘परिणमन-अनुपात’ (transformation ratio) कहते हैं। उच्चायी ट्रांसफॉर्मर के लिए r का मान r से अधिक तथा अपचायी ट्रांसफॉर्मर के लिए 1 से कम होता है।

यदि ट्रांसफॉर्मर द्वारा वैद्युत विभव को बढ़ाना है तो विद्युत वाहक बल के स्रोत को उस कुण्डली से सम्बन्धित करते हैं जिसके तार मोटे हैं और जिसमें फेरों की संख्या कम होती है। उपर्युक्त सूत्र से स्पष्ट है। कि इस दशा में Vs, Vp से बड़ा होगा; अर्थात् r का माने 1 से अधिक होगा। (UPBoardSolutions.com) वैद्युत-विभव को कम करने के लिए विद्युत वाहक बल के स्रोत को पतले तार से बनी अधिक फेरों वाली कुण्डली से जोड़ते हैं। स्पष्ट है कि इस दशा में Vs का मान Vp से कम होगा जिसके फलस्वरूप r का मान 1 से कम होगा।

![]()

प्रश्न 2.

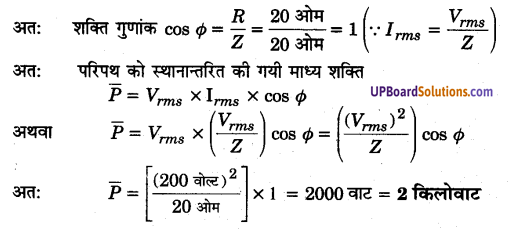

एक समांग चुम्बकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लम्बवत् किसी अक्ष के परितः कोणीय वेग से घूमती हुई आयताकार कुण्डली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र निगमित कीजिए। प्रेरित विद्युत वाहक बल कब महत्तम होगा और कब शून्य? (2011)

उत्तर-

माना एक कुण्डली के तल का क्षेत्रफल A है तथा इसमें तार के N फेरे हैं। इस कुण्डली को एक नियत कोणीय वेग ω से चित्र 7.17 (a) की भाँति एक ऊर्ध्वाधर अक्ष YY’ के परितः एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र B में दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया जा रहा है।

माना किसी क्षण कुण्डली के तल पर खींचा गया अभिलम्ब अर्थात् कुण्डली का अक्ष चित्र 7.17 (b) की भाँति [latex s=2]\vec { B }[/latex] की दिशा के साथ θ कोण (UPBoardSolutions.com) बनाता है। इस क्षण चुम्बकीय क्षेत्र B का कुण्डली के तल के लम्बवत् घटक B cosθ से होगा।

e = NBAω sinωt …(1)

प्रेरित वि० वी० बल के लिए सूत्र (1) से स्पष्ट है कि प्रेरित वि० वा० बल का मान समय t के साथ-साथ निरन्तर बदलता रहेगा परन्तु sinωt का अधिकतम मान 1 होता है। अतः प्रेरित विद्युत वाहक बल e का

अधिकतम मान = NBAω होगा। यदि इसको e0 से प्रदर्शित किया जाए तो प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए सूत्र (1) को निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जाता है।

e = e0 sinωt …(2)

जहाँ e का अधिकतम मान e0 = NBAω

उपर्युक्त सूत्र (2) से स्पष्ट है कि जब किसी कुण्डली (UPBoardSolutions.com) को चुम्बकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जो ज्या-वक्र (sine curve) की भाँति बदलता रहता है। इसका मान कुण्डली के घुमाव कोण θ = ωt पर निर्भर करता है।

जब कुण्डली का तल चुम्बकीय क्षेत्र के लम्बवत् होता है तब से θ = 0°

अतः e = e0 sin 0° = 0

अर्थात् e का मान शून्य होता है। यह कुण्डली की प्रारम्भिक स्थिति है तथा प्रत्येक चक्कर के पश्चात् यही स्थिति होती है।

जब कुण्डली चौथाई चक्कर घूम जाती है तो θ = 90°

तथा इस दशा में e = e0 sin 90° = e0 (अधिकतम)

यही स्थिति कुण्डली के तीन-चौथाई चक्कर घूमने पर आती है परन्तु विपरीत दिशा में प्रेरित विद्युत वाहक बल अधिकतम होता है।

अर्थात् e = – e0

इस प्रकार कुण्डली के पहले आधे चक्कर में कुण्डली में उत्पन्न प्रेरित वि० वी० बल शून्य से बढ़कर अधिकतम मान को प्राप्त करता है तथा पुनः घटकर शून्य हो (UPBoardSolutions.com) जाता है, जबकि शेष आधे चक्कर में यह विपरीत दिशा में अधिकतम मान को प्राप्त करता है तथा पुनः घटकर शून्य हो जाता है। यही क्रिया बार-बार दोहरायी जाती है।

प्रश्न 3.

ए०सी० जनित्र की रचना एवं कार्यविधि समझाइए। दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा के क्या लाभ हैं जिनके कारण अब आमतौर पर प्रत्यावर्ती धारा ही प्रयोग की जाती है?

हल-

प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धान्त तथा कार्य-प्रणाली चित्र द्वारा समझाइए। (2014)

उत्तर-

प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा डायनमो

विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की क्रिया का सबसे महत्त्वपूर्ण उपयोग विद्युत जनित्र अथवा डायनमो में किया गया है। यह एक ऐसी विद्युत चुम्बकीय मशीन है जिसके द्वारा यान्त्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करने के लिये प्रत्यावर्ती-धारा डायनमो तथा दिष्ट धारा को उत्पन्न करने के लिए दिष्ट-धारा डायनमो का उपयोग होती है।

सिद्धान्त- जब किसी बन्द कुण्डली को चुम्बकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से गुजरने वाली फ्लक्स-रेखाओं की संख्या में लगातार परिवर्तन होता रहता है। जिसके (UPBoardSolutions.com) कारण कुण्डली में वैद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। कुण्डली को घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है (अर्थात् यान्त्रिक ऊर्जा व्यय होती है) वही कुण्डली में वैद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है।

रचना- इसके तीन मुख्य भाग होते हैं (चित्र 7.18)।

(i) क्षेत्र चुम्बक (Field Magnet)- यह एक शक्तिशाली चुम्बक NS होता है। इसके द्वारा उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र की बल रेखाएँ चुम्बक के ध्रुव N से S की ओर होती हैं।

(ii) आर्मेचर (Armature)- चुम्बक के ध्रुवों के N बीच में पृथक्कृत ताँबे के तारों की एक कुण्डली ABCD होती है, जिसे आर्मेचर कुण्डली कहते सर्दी-वलय हैं। कुण्डली कई फेरों की होती है तथा ध्रुवों के बीच क्षैतिज अक्ष पर जल के टरबाइन से घुमाई जाती है।

(iii) सप वलय तथा ब्रुश (Slip Rings and Brushes)- कुण्डली के सिरों का सम्बन्ध अलग-अलग दो ताँबे के छल्लों से होता है जो आपस में एक-दूसरे को स्पर्श नहीं करते और कुण्डली के साथ उसी अक्ष पर घूमते हैं। इन्हें ‘सप वलय’ कहते हैं। इन छल्लों को दो कार्बन की ब्रुश X तथा ? स्पर्श करती रहती हैं। ये ब्रुश स्थिर रहती हैं तथा छल्ले इन ब्रुशों के नीचे फिसलते हुए घूमते हैं। इन ब्रुशों का सम्बन्ध उस बाह्य परिपथ से कर देते हैं जिसमें वैद्युत धारा भेजनी होती है।

क्रिया- जब आमेचर-कुण्डली ABCD घूमती है तो कुण्डली में से होकर जाने वाली फ्लक्स-रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। अत: कुण्डली में धारा प्रेरित हो जाती है। मान लो कुण्डली दक्षिणावर्त (clockwise) दिशा में घूम रही है तथा किसी क्षण क्षैतिज अवस्था में है (चित्र 7.18)। इस क्षण कुण्डली की भुजा AB ऊपर उठ रही है तथा भुजा CD नीचे आ रही है। फ्लेमिंग के दायें हाथ के नियम अनुसार, (UPBoardSolutions.com) इन भुजाओं में प्रेरित धारा की दिशा वही है जो चित्र में दिखाई गई है। अत: धारा ब्रुश X से बाहर जा रही है (अर्थात् यह ब्रुश धन ध्रुव है) तथा ब्रुश Y पर वापस आ रही है (अर्थात् यह ब्रुश ऋण ध्रुव है)। जैसे ही कुण्डली अपनी ऊध्र्वाधर स्थिति से गुजरेगी, भुजा AB नीचे की ओर आने लगेगी तथा CD ऊपर की ओर जाने लगेगी। अतः अब धारा ब्रुश Y से बाहर जायेगी तथा ब्रुश X पर वापस आयेगी। इस प्रकार आधे चक्कर के बाद बाह्य परिपथ में धारा की दिशा बदल जायेगी। अत: परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा’ (alternating current) उत्पन्न होती है।

प्रत्यावर्ती धारा की-दिष्ट-धारा की तुलना में उपयोगिता आजकल घरेलू व औद्योगिक कार्यों में प्रत्यावर्ती धारा का ही उपयोग होता है क्योंकि दिष्ट-धारा की तुलना में इसके निम्न लाभ हैं|

(i) प्रत्यावर्ती धारा को पावर हाऊस से किसी स्थान पर ट्रांसफॉर्मर की सहायता से उच्च वोल्टेज पर भेजा जा सकता है तथा वहाँ इसे पुन: निम्न वोल्टेज पर लाया जा सकता है। इस प्रकार भेजने में लागत भी कम आती है तथा ऊर्जा ह्रास भी बहुत घट जाता है। ट्रांसफॉर्मर का उपयोग दिष्ट-धारा के लिए नहीं किया जा सकता। अत: दिष्ट-धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में ऊर्जा ह्रास भी होता है तथा लागत भी अधिक आती है।

(ii) प्रत्यावर्ती धारा को चोक-कुण्डली द्वारा बहुत कम ऊर्जा ह्रास पर नियन्त्रित किया जा सकता है, जबकि दिष्ट-धारा ओमीय प्रतिरोध द्वारा ही नियन्त्रित की जा सकती है जिसमें अत्यधिक ऊर्जा ह्रास होता है।

(iii) प्रत्यावर्ती धारा वाले यन्त्र; जैसे-वैद्युत मोटर, दिष्ट-धारा वाले यन्त्रों की तुलना में सुदृढ़ व सुविधाजनक होते हैं।

(iv) जहाँ दिष्ट धारा की आवश्यकता होती है (जैसे-विद्युत अपघटन में, संचायक सेलों को आवेशित करने में, वैद्युत चुम्बक बनाने में) वहाँ दिष्टकारी (rectifer) द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को सुगमता से | दिष्ट-धारा में बदल लिया जाता है।

![]()

प्रश्न 4.

एक कुण्डली 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज वाले प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से 20 ऐम्पियर धारा तथा 200 वाट शक्ति लेती है। कुण्डली का प्रतिरोध तथा प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। (2017)

हल-

कुण्डली में शक्ति-क्षय P, केवल इसके ओमीय प्रतिरोध R के कारण है। अतः

We hope the UP Board Solutions for Class 12 Physics Chapter 7 Alternating Current (प्रत्यावर्ती धारा) help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 12 Physics Chapter 7 Alternating Current (प्रत्यावर्ती धारा), drop a comment below and we will get back to you at the earliest.