UP Board Solutions for Class 11 Economics Statistics for Economics Chapter 6 Measures of Dispersion (परिक्षेपण के माप)

पाठ्य-पुस्तक के प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

किसी बारम्बारता वितरण के समझने में परिक्षेपण का माप केन्द्रीय मान का एक अच्छा सम्पूरक है।’ टिप्पणी करें।

उत्तर :

परिक्षेपण यह दर्शाता है कि वितरण का मान उसके औसत मान से कितना भिन्न है। केन्द्रीय माप अथवा औसत प्रतिनिधि माप तो होता है किन्तु यह मान आँकड़ों में विद्यमान परिवर्तनशीलता को नहीं दर्शाता है। दूसरे शब्दों में, औसत वितरण के केवल एक पहलू के बारे में बताता है अर्थात् यह मूल्यों का एक प्रतिनिधि आकार है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए मूल्यों अथवा मानों के प्रसरण को जानना अत्यन्त

आवश्यक है। इसके विपरीत, परिक्षेपण के माप आँकड़ों में बिखराव अथवा फैलाव के बारे में बताते हैं और वितरण के मामले में बेहतर जानकारी प्रदान करते हैं। अतः परिक्षेपण की माप आँकड़ों के वितरण को समझने में केन्द्रीय प्रवृत्ति की माप का एक अच्छा सम्पूरक है।

प्रश्न 2.

परिक्षेपण का कौन-सा माप सर्वोत्तम है और कैसे?

उत्तर :

परिक्षेपण के चार प्रमुख माप हैं

(क) परास (विस्तर),

(ख) चतुर्थक विचलन,

(ग) माध्य विचलन तथा

(घ) प्रमाप मानक विचलन।

उपर्युक्त में से कोई भी परिक्षेपण की माप-सीमाओं से परे नहीं है। प्रत्येक परिक्षेपण माप’ की अपनी विशेषताएँ एवं कमियाँ हैं। फिर भी मानक विचलन परिक्षेपण की मापों में सर्वाधिक उपयुक्त माप है, क्योंकि

- यह सभी मानों पर आधारित होता है। इसलिए किसी भी माने में परिवर्तन, मानक विचलन के मान को प्रभावित करता है।

- यह उद्गम से स्वतन्त्र है परन्तु पैमाने से नहीं।

- यह कुछ उच्च सांख्यिकीय विधियों में भी प्रयुक्त होता है।

- इसका बीजगणितीय विवेचन सम्भव है।

प्रश्न 3.

‘परिक्षेपण के कुछ माप मानों के प्रसरण पर निर्भर करते हैं, लेकिन कुछ, केन्द्रीय मान से | मानों के विचरण को परिकलित करते हैं। क्या आप सहमत हैं?

उत्तर :

परिक्षेपण के माप दो प्रकार के होते हैं-

1. परिक्षेपण के निरपेक्ष माप तथा

2. परिक्षेपण के सापेक्ष माप।

1. परिक्षेपण के निरपेक्ष माप – ये हैं–विस्तार, चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन और प्रमाप विचलन। ये माप उसी इकाई में होते हैं जिसमें मौलिक मूल्य होते हैं। इसलिए जब मूल्यों में ज्यादा बिखराब पाया जाता है तो ये माप आँकड़ों के वितरण के बारे में भ्रम पैदा कर सकते हैं।

2. परिक्षेपण के सापेक्ष माप – ये हैं–विस्तार गुणांक, चतुर्थक विचलन गुणांक, माध्य विचलन गुणांक, मानक विचलन गुणांक एवं विचरण गुणांक। इन मूल्यों की इकाई नहीं होती। परिक्षेपण के निरपेक्ष माप आँकड़ों के बिखराव से प्रभावित होते हैं जबकि परिक्षेपण के सापेक्ष माप केन्द्रीय प्रवृत्ति से विचरण को मापते हैं।

प्रश्न 4.

एक कस्बे में 25% लोग हैं 45,000 से अधिक आय अर्जित करते हैं जबकि 75% लोग 18,000 से अधिक आय अर्जित करते हैं। परिक्षेपण के निरपेक्ष एवं सापेक्ष मानों का परिकलन कीजिए।

उत्तर :

अर्जित आय का अधिकतम मूल्य = ₹ 45,000

अर्जित आय का न्यूनतम मूल्य = 18,000

विस्तार = L – S

= 45,000 -18,000 = ₹ 27,000

विस्तार गुणंख = [latex s=2]\frac { l-S }{ l-S } =\frac { 45,000-18,000 }{ 45,000+18,000 }[/latex]

= [latex s=2]\frac { 27,000 }{ 63,000 } or\frac { 27 }{ 63 } or\frac { 3 }{ 7 }[/latex]

=0.43

परिक्षेपण का निरपेक्ष मान = ₹ 27,000

परिक्षेपण का सापेक्ष मान = ₹ 0.43.

प्रश्न 5.

एक राज्य के 10 जिलों की प्रति एकड़ गेहूँ व चावल फसल की उपज निम्नवत है|

प्रत्येक फसल के लिए परिकलन करें

(क) परास

(ख) चतुर्थक विचलन

(ग) माध्य से माध्य विचलन

(घ) मध्यिका से माध्य विचलन

(ङ) मानक विचलन

(च) किस फसल में अधिक विचरण है?

(छ) प्रत्येक फसल के लिए विभिन्न मापों के मानों की तुलना कीजिए।

उत्तर :

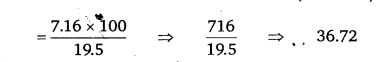

(क) परास

(i) गेहूँ

वितरण का अधिकतम मूल्य (L) = 25

वितरण का न्यूनतम मूल्य (S) = 9

परास = L-S

= 25 – 9 = 16

∴ गेहूं की फसल का परास = 16,

(ii) चावल

वितरण का अधिकतम मूल्य (L) = 34

वितरण का न्यूनतम मूल्य (S) = 12

परास = L – S

= 25 – 12 = 22

∴ चावल की फसल को परास = 22

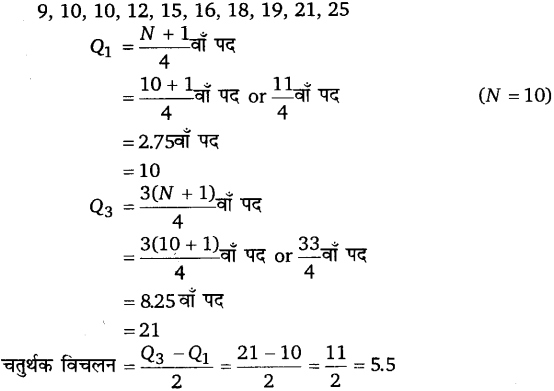

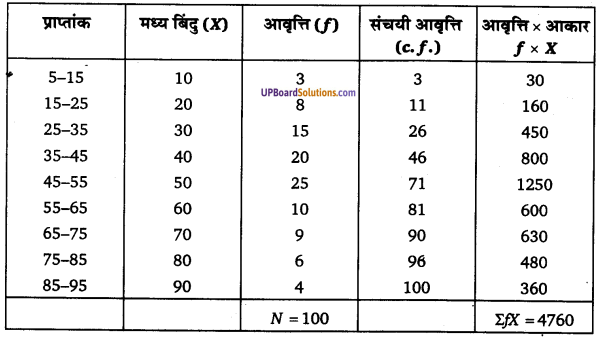

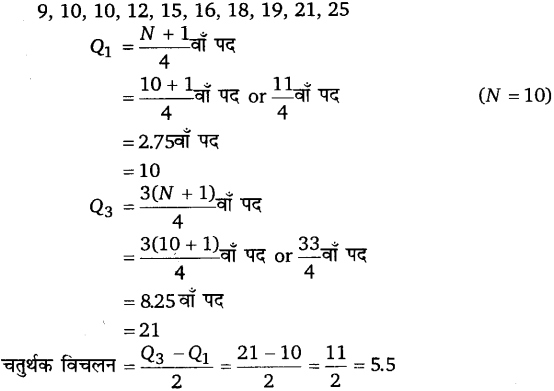

(ख) चतुर्थक विचलन

(i) गेहूँ

गेहूं के उत्पादन का बढ़ता क्रम

(ii) चावल

चावल के उत्पादन का बढ़ता क्रम

(ग) माध्य से माध्य विचलन

(i) गेहूं

माध्य से माध्य विचलन

(i) गेहूँ के लिए 4.3

(ii) चाल के लिए =6

(घ) मध्यिका से माध्य विचलन

(i) गेहूँ

मध्यिका से माध्य विचलन

(i) गेहूँ के लिए = 4.3

(ii) चावल के लिए = 5.7

(ङ) मानक विचलन

(i) गेहूँ

मानक विचलन –

- गेहूँ के लिए = 4,94

- चावल के लिए = 7.16

(च) किस फसल में अधिक विचरण है?

(i) गेहूँ

अतः चावल की उपज में विचरण अधिक है।

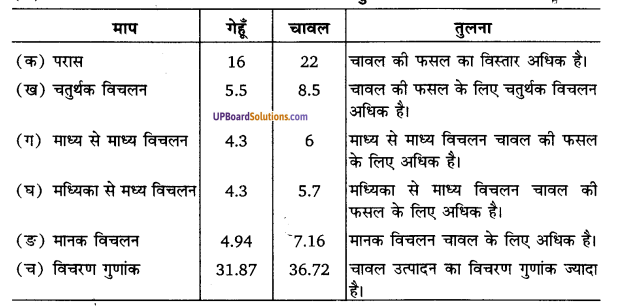

(छ) प्रत्येक फसल के लिए विभिन्न मापों के मानों की तुलना

प्रश्न 6.

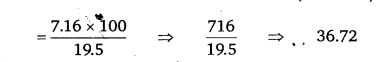

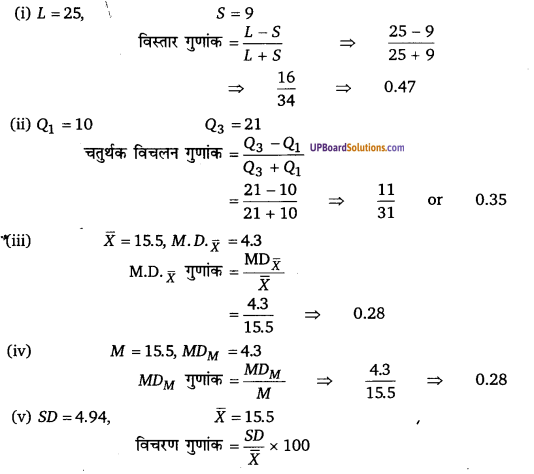

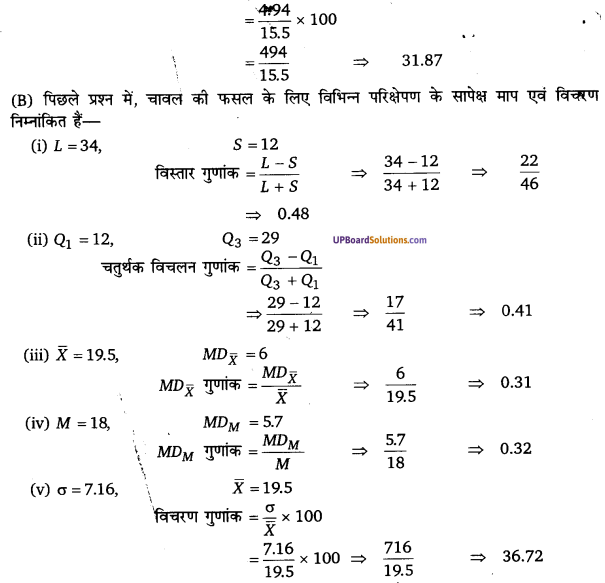

पूर्ववर्ती प्रश्न में, विचरण के सापेक्ष मापों को परिकलित कीजिए और वह मान बताइए जो आपके विचार से सर्वाधिक विश्वसनीय हो।

उत्तर :

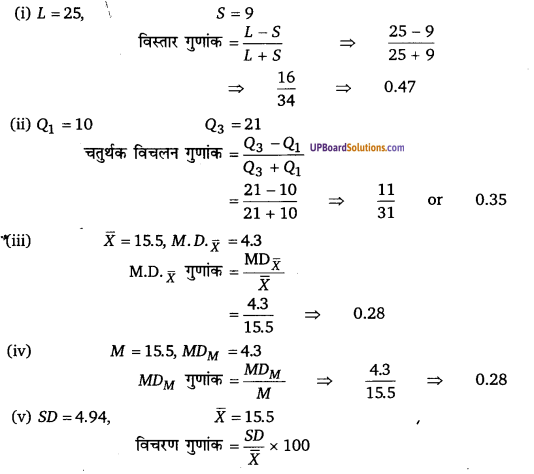

(A) पिछले प्रश्न में, गेहूं की फसल के लिए विभिन्न परिक्षेपण के सापेक्ष माप एवं विचरण निम्न प्रकार हैं|

∴ मानक विचलन से विचरण गुणांक ज्यादा विश्वसनीय है।

प्रश्न 7.

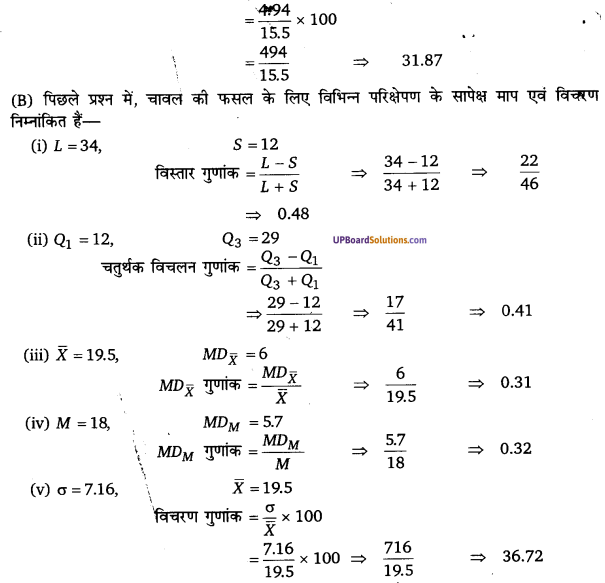

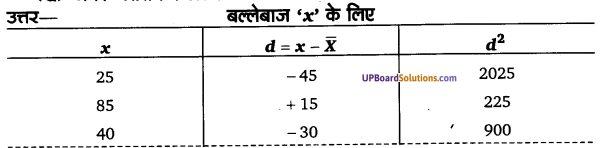

किसी क्रिकेट टीम के लिए एक बल्लेबाज का चयन करना है। यह चयन x और y के बीच पाँच पूर्ववर्ती स्कोर के आधार पर करना है जो निम्नवत् है

किस बल्लेबाज को टीम में चुना जाना चाहिए

(क) अधिक रन स्कोर करने वाले को, या

(ख) अधक भरोसेमन्द बल्लेबाज को।

उत्तर :

उत्तर :

(क) ‘x’ का औसत स्कोर बल्लेबाज y की तुलना में ज्यादा है। अत: अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज के रूप में ‘x का चयन होना चाहिए।

(ख) विचरण गुणांक बल्लेबाज ‘x की तुलना में y का अधिक है। अत: विश्वसनीयता के आधार पर y का चयन किया जाना चाहिए।

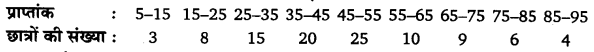

प्रश्न 8.

दो ब्राण्डों के बल्बों की गुणवत्ता जाँचने के लिए, ज्वलन अवधि घण्टों में उनके जीवन-काल को, प्रत्येक ब्राण्ड के 100 बल्बों के आधार पर निम्नानुसार अनुमानित किया गया है–

(क) किस ब्राण्ड का जीवनकाल अधिक है?

(ख) कौन-सा ब्राण्ड अधिक भरोसेमन्द है?

उत्तर :

उत्तर :

- औसत जीवनकाल बल्ब ‘क’ का ज्यादा है।

- विचरण गुणांक का मान बल्ब ‘ख’ के लिए कम है; अत: बल्ब ‘क’ की तुलना में बल्ब ‘ख’ ज्यादा विश्वसनीय है।

प्रश्न 9.

एक कारखाने के 50 मजदूरों की औसत दैनिक मजदूरी ₹ 200 तथा मानक विचलन ₹ 40 था। प्रत्येक मजदूर की मजदूरी में है 20 की वृद्धि की गई। अब मजदूरों की औसत दैनिक मजदूरी एवं मानक विचलन क्या है? क्या मजदूरी में समानता आई है?

उत्तर :

‘सजदूरों की संख्या = ₹ 50

औसत दैनिक मजदूरी = ₹ 200

कुल मजदूरी = मजदूरों की संख्या × औसत मजदूरी

= 50 × 200 = ₹ 10,000

प्रत्येक मजदूर की मजदूरी में वृद्धि = ₹ 20, कुल वृद्धि = ₹ 50 × 20 = ₹ 1000

नई कुल मजदूरी = ₹ 10,000 + ₹ 1000= ₹ 11,000

प्रश्न 10.

पूर्ववर्ती प्रश्न में, यदि प्रत्येक मजदूर की मजदूरी में 10% की वृद्धि की जाए, तो माध्य एवं मानक विचलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर :

पूर्ववर्ती प्रश्न में,

औसत मजदूरी = ₹ 200

मानक मजदूरी = ₹ 40

मजदूरी में वृद्धि = ₹ 200 का 10%

= 200 x [latex s=2]\frac { 10 }{ 100 }[/latex] = ₹ 20

माध्य तथा मानक विचलन पर वही प्रभाव पड़ेगा जो पिछले प्रश्न में पड़ा था।

प्रश्न 11.

निम्नलिखित वितरण के लिए, माध्य से माध्य विचलन और मानक विचलन का परिकलन कीजिए

हल :

माध्य = 948

मानक विचलन = 26.17

प्रश्न 12.

10 मानों का योग 100 है और उनके वर्गों का योग 1090 है। विचरण गुणांक ज्ञात कीजिए।

उत्तर :

मानों की संख्या (N) = 10

10 मानों का योग = 100

परीक्षोपयोगी प्रश्नोत्तर

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न 1.

“अपकिरण पदों के विचरण या अंतर को माप है।” यह परिभाषा किसने दी है?

(क) मार्शल

(ख) प्रो० एली

(ग) डॉ० बाउले

(घ) कॉनर

उत्तर :

(ग) डॉ०. बाउले।

प्रश्न 2.

किसी समंकमाला में सबसे बड़े पद’ तथा ‘सबसे छोटे पद’ के मूल्य के अंतर को क्या कहते हैं?

(क) विस्तार

(ख) प्रमाप

(ग) विचरण

(घ) बहुलक

उत्तर :

(क) विस्तार।

प्रश्न 3.

‘प्रथम अपकिरण घात’ कहते हैं

(क) बहुलक को

(ख) माध्य विचलन को

(ग) समान्तर माध्य को

(घ) अपकिरण को

उत्तर :

(ख) माध्य विचलन को।

प्रश्न 4.

प्रमाप विचलन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया?

(क) कार्ल पियर्सन ने

(ख) प्रो० माल्थस ने

(ग) मिल ने

(घ) प्रो० मार्शल ने

उत्तर :

(क) कार्ल पियर्सन ने।

प्रश्न 5.

‘लॉरेंज वक्र का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था?

(क) प्रो० मार्शल ने

(ख) कार्ल पियर्सन ने

(ग) आरूकेण्ड्यू पिट ने

(घ) डॉ० मैक्स लॉरेंज ने

उत्तर :

(घ) डॉ० मैक्स लॉरेंज ने।

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

अपकिरण की परिभाषा दीजिए।

उत्तर :

“अपकिरण मदों के विचरण का माप है।”

प्रश्न 2.

औसत व अपकिरण में क्या अंतर है?

उत्तर :

औसत किसी श्रेणी की केन्द्रीय प्रवृत्ति है जबकि अपकिरण विभिन्न मदों तथा केन्द्रीय प्रवृत्ति के बिखराव के विस्तार को मापता है।।

प्रश्न 3.

अपकिरण के निरपेक्ष माप से क्या आशय है?

उत्तर :

अपकिर का निरपेक्ष माप वह होता है जो श्रृंखला की मौलिक इकाई में ही व्यक्त किया जाता है।

प्रश्न 4.

अपकिर के सापेक्ष माप से क्या आशय है?

उत्तर :

अपकिर क; सापेक्ष माप वह होता है जिसमें आँकड़ों के अंतर को अनुपात या प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।

प्रश्न 5.

विस्तार (Range) किसे कहते हैं?

उत्तर :

किसी श्रेणी के सबसे बड़े मूल्य (L) और सबसे छोटे मूल्य (S) के अंतर को विस्तार कहते हैं। (L – S)

प्रश्न 6.

विस्तार गुणांक (Coefficient of Range) क्या है?

उत्तर :

विस्तार गुणांक श्रेणी के सबसे बड़े मूल्य तथा सबसे छोटे मूल्य के अंतर तथा इनके योग का अनुपात है। [latex s=2](\frac { L-S }{ L+S } )[/latex]

प्रश्न 7

अंतर चतुर्थक विस्तार (InterQuartile Range) किसे कहते हैं?

उत्तर :

किसी श्रेणी के तृतीय (Q3) तथा प्रथम चतुर्थक Q5) के अंतर को अंतर चतुर्थक विस्तार कहते हैं। (Q3 – Q1)

प्रश्न 8.

चतुर्थक विचलन (Quartile Deviation) क्या है?

उत्तर :

चतुर्थक विचलन अंतर चतुर्थक विस्तार का आधा होता है। [latex s=2](\frac { { Q }_{ 3 }-{ Q }_{ 1 } }{ 2 } )[/latex]

प्रश्न 9.

चतुर्थक विचलने गुणांक (CoefficientofQuartile Deviation) किसे कहते हैं?

उत्तर :

यह अपकिरण की सापेक्ष माप है। इसका उपयोग दो या दो से अधिक श्रेणी पदों की तुलना के लिए किया जाता है। [latex s=2](\frac { { Q }_{ 3 }-{ Q }_{ 1 } }{ { Q }_{ 3 }+{ Q }_{ 1 } } )[/latex]

प्रश्न 10.

माध्य विचलने (Mean Deviation) की परिभाषा दीजिए।

उत्तर :

“श्रृंखला के किसी सांख्यिकीय माध्य (समान्तर माध्य, मध्यिका या भूयिष्ठक) से निकाले गए विभिन्न मूल्यों के विचलनों के समान्तर माध्य को उसका माध्य विचलन कहा जाता है।”

प्रश्न 11.

माध्य विचलन का गुणांक कैसे निकाला जाता है?

उत्तर :

माध्य विचलन का गुणांक निकालने के लिए माध्य विचलन को उसके औसत से भाग कर दिया जाता है।

पश्न 12.

माध्य विचलन को प्रमुख दोष बताइए।

उत्तर :

इसमें श्रेणी के औसत मूल्य से प्राप्त सभी विचलनों को धनात्मक मान लिया जाता है जबकि कुछ विचलन ऋणात्मक भी होते हैं।

प्रश्न 13.

प्रमाप विचलन को परिभाषित कीजिए।

उत्तर :

“प्रमाप विचलन समान्तर माध्य से श्रृंखला के विभिन्न मूल्यों के विचलनों के वर्गों के माध्य को वर्गमूल है।”

प्रश्न 14.

प्रमाप विचलन का गुणांक (Coefficient of Standard Deviation) क्या है?

उत्तर :

प्रमाप विचलन का गुणांक प्रमाप विचलन तथा समान्तर माध्य का अनुपात है। [latex s=2](\frac { \sigma }{ \overline { X } } )[/latex]

प्रश्न 15.

विचरण गुणांक (Coefficient of variation) क्या है?

उत्तर :

विचरण गुणांक प्रमाप विचलन का प्रतिशत रूप है। [latex s=2](\frac { \sigma }{ \overline { X } } \times 100)[/latex]

प्रश्न 16.

विचरण गुणांक और प्रमाप विचलन में क्या अंतर है?

उत्तर :

विचरण गुणंक माध्य में होने वाला प्रतिशत विचरण है जबकि प्रमाप विचलन माध्य में होने वाला कुल विचरण है।

प्रश्न 17.

लॉरेंज वक्र (Lorenz Curve) क्या है?

उत्तर :

लॉरेंज वक्र समान वितरण रेखा से वास्तविक वितरण के विचलन का बिन्दुरेखीय माप है।

प्रश्न 18.

समान वितरण रेखा किसे कहते हैं?

उत्तर :

OX अक्ष के O मापदण्ड को OY अक्ष के मापदण्ड से मिलाने से जो रेखा खींची जाती है, उसे समान वितरण रेखा कहते हैं।

प्रश्न 19.

लॉरेंज वक्र का दूसरा क्या नाम है?

उत्तर :

लॉरेंज वक्र का दूसरा नाम ‘संचयी प्रतिशत वक्र’ है।

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

अपकिरण किसे कहते हैं? अपकिरण की माप के उद्देश्य बताइए।

उत्तर :

अपकिरण

अपकिरण शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। प्रथम अर्थ में, अपकिरण से तात्पर्य समंक श्रेणी के सीमांत मूल्यों के अंतर या सीमा विस्तार से है। दूसरे अर्थ में-“अपकिरण श्रेणी के माध्य से निकाले गए विभिन्न पदों के विचलनों का माध्य है।”

डॉ. बाउले के अनुसार – “अपकिरण पदों के विचरण या अंतर का माप है।”

अपकिरण की माप के उद्देश्य

अपकिरण की माप के निम्नलिखित उद्देश्य हैं

- श्रेणी के माध्य से विभिन्न पद मूल्यों की औसत दूरी ज्ञात करना;

- श्रेणी की बनावट के बारे में सूचना प्राप्त करना;

- पद मूल्यों का सीमा विस्तार ज्ञात करना;

- तुलनात्मक अध्ययन द्वारा यह जानना कि किसमें विचरण की मात्रा अधिक है;

- यह देखना कि माध्य द्वारा श्रेणी का किस सीमा तक प्रतिनिधित्व होता है।

प्रश्न 2.

परास या विस्तार (Range) क्या है? इसके गुण व दोष बताइए।

उत्तर :

किसी समंकमाला के सबसे बड़े और सबसे छोटे मूल्य के अंतर को विस्तार या परास (Range) कहते हैं। इसमें श्रेणी के अधिकतम मूल्य और न्यूनतम मूल्य ज्ञात किए जाते हैं। सूत्र रूप में

R = L -S

यहाँ, R = परास या विस्तार

L = श्रेणी का अधिकतम मूल्य

S = श्रेणी का निम्नतम मूल्य

विस्तार के गुण

- यह अपकिरण की सबसे सरल माप है।

- यह उन सीमाओं को स्पष्ट कर देता है जिसके मध्य ही समंकमाला के समस्त मूल्य फैले रहते हैं।

- गुण नियंत्रण, मूल्यों के उच्चावचन तथा भौगोलिक अध्ययनों में यह बहुत उपयोगी है।

विस्तार के दोष

- इससे समंकमाला के केवल उच्चतम और न्यूनतम मूल्य पर ही ध्यान दिया जाता है तथा अन्य मूल्यों की उपेक्षा की जाती है।

- यह अपकिरण की एक संतोषजनक माप नहीं है।

- इसके द्वारा श्रेणी की बनावट के बारे में जानकारी नहीं होती है।

- यह अपकिरण की एक अस्थिर माप है।

प्रश्न 3.

निम्नलिखित का अर्थ एवं गुणन क्रिया समझाइए

(i) अंतर चतुर्थक विस्तार,

(ii) चतुर्थक विचलन,

(iii) चतुर्थक विचलन गुणांक।

उत्तर :

(i) अंतर चतुर्थक विस्तार

समंक श्रेणी के तृतीय चतुर्थक और प्रथम चतुर्थक के अंतर को ‘अंतर चतुर्थक विस्तार’ कहते हैं। गणन क्रिया निम्नलिखित प्रकार से है

- पहले दोनों चतुर्थक ज्ञात किए जाते हैं।

- निम्नांकित सूत्र का प्रयोग किया जाता है

I.R. =Q3 – Q1

(ii) चतुर्थक विचलन

तृतीय चतुर्थक वः प्रथम चतुर्थक के अंतर के आधे को चतुर्थक विचलन’ (Quartile deviation) या ‘अर्द्ध-अंतर चतुर्थक विस्तार’ (Semi-inter quartile range) कहते हैं। सूत्र रूप में

QD =Q3 – Q1

(iii) चतुर्थक विचलन गुणांक

विभिन्न श्रेणियों के चतुर्थक विचलन की तुलना करने के लिए इसका सापेक्ष माप निकाला जाता है। यह सापेक्ष माप चतुर्थक विचलन गुणांक’ कहलाता है। सूत्र निम्न प्रकार है

Coeffi. of QD = [latex s=2]\frac { { Q }_{ 3 }-{ Q_{ 1 } } }{ { Q }_{ 3 }+{ Q_{ 1 } } }[/latex]

प्रश्न 4.

माध्य विचलन (Mean Deviation) किसे कहते हैं? माध्य विचलन के गुण व दोष बताइए।

उत्तर :

किसी श्रेणी का माध्य विचलन श्रेणी के सभी पद मूल्यों के वास्तविक माध्य से लिए गए विचलनों कैं। समान्तर माध्य होता है। मूल्यों के विचलन निकालते समय + चिह्नों को छोड़ दिया जाता है।

माध्य विचलन के गुण-

- माध्य विचलन एक उत्तम विधि है क्योंकि यह किसी भी माध्य द्वारा निकाला जा सकता है।

- यह विचलन ज्ञात करने की एक सरल विधि है।

- माध्य विचलन श्रेणी के सभी पदों पर आधारित होने के कारण अन्य मापों से श्रेष्ठ होता है।

- इस माध्य द्वारा श्रेणी की बनावट के बारे में भी मालूम किया जा सकता है।

- यह प्रमाप विचलने की तुलना में चरम मूल्यों से कम प्रभावित होता है।

- यह वितरण के महत्त्व को स्पष्ट करने वाली माप है।

- इसका प्रयोग आर्थिक, व्यापारिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में पर्याप्त होता है।

माध्य विचलन के दोष-

- चूँकि यह विभिन्न माध्यों से ज्ञात किया जाता है; अत: यह एक अनिश्चित माप है।

- इसमें (+) और (-) चिह्नों को छोड़ दिया जाता है, इसलिए यह माप गणितीय दृष्टि से अशुद्ध है।

- इसका बीजीय विवेचन संभव नहीं है।

- विभिन्न माध्यों से ज्ञात माध्य विचलनों में समानता नहीं होती।

प्रश्न 5.

प्रमाप विचलन किसे कहते हैं? प्रमाप विचलन की विशेषताएँ बताइए।

उत्तर :

प्रमाप विचलन अपकिरण की एक आदर्श माप है। इसका आशय उसा माप से होता है जो कि पदों के समान्तर माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों के समान्तर माध्य का वर्गमूल है। विशेषताएँ-

- इसके अंतर्गत विचलन सदैव समान्तर माध्य से ही लिए जाते हैं क्योंकि यह माध्य से केन्द्रीय प्रवृत्ति का सर्वश्रेष्ठ माप समझा जाता है।

- इस माप के अंतर्गत बीजगणितीय चिह्न (+) तथा (-) को छोड़ा नहीं जाता बल्कि मूल्यों का वर्ग करने पर वे स्वयं ही धनात्मक हो जाते हैं।

- विचलनों के वर्गों के योग में पदों की संख्या का भाग दिया जाता है तथा प्राप्त मूल्य का वर्गमूल निकाला जाता है। यही प्रमाप विचलन होता है।

प्रश्न 6.

प्रमाप विचलन के गुण व दोष बताइए।

उत्तर :

प्रेमाप विचलन के गुण-

- यह श्रेणी के सभी मूल्यां पर आधारित होता है।

- यह विशुद्ध गणितीय विधि पर आधारित है; अत: उच्चतर गणितीय रीतियों में इसका काफी प्रयोग होता है।

- अपकिरण की अन्य मापों की अपेक्षा प्रमाप विचलन पर निदर्शन परिवर्तनों का सबसे कम प्रभाव होता है।

- यह अपकिरण का एक स्पष्ट और निश्चित माप है जो प्रत्येक स्थिति में ज्ञात किया जा सकता है।

- इसके द्वारा सामान्य वक्र के क्षेत्र का निर्धारण स्पष्ट रूप से हो जाता है।

- इसका बीजीय विवेचन संभव है।

- अपकिरण का निम्नलिखित क्षेत्रों में अत्यधिक उपयोग किया जाता है

- विभिन्न समूहों के विचरण की तुलना करने में।

- दैव न्यादर्शों में विभिन्न मापों की अर्थपूर्णता की जाँच करने में।

- प्रसामान्य वक्र के अधीनस्थ क्षेत्रफल की जाँच करने में।

- सहसंबंध विश्लेषण में।

- श्रेणी में मूल्य वितरण की सीमाएँ निर्धारित करने में।

प्रमाप विचलन के दोष-

- अन्य मापों की अपेक्षा समझने में यह कठिन है।

- यह चरम मूल्यों को अत्यधिक महत्त्व देता है।

प्रश्न 7.

लॉरेज वक्र क्या है? इसके गुण व दोष बताइए।

उत्तर :

लॉरेंज वक्र अपकिरण ज्ञात करने की एक बिंदुरेखीय रीति है। इसे संचयीप्रतिशत वक्र भी कहते हैं।

गुण –

- यह आकर्षक व प्रभावशाली होता है।

- यह समझने में सरल है।

- इसकी सहायता से दो या दो से अधिक श्रेणियों की अपकिरण की मात्रा की तुलना की जा सकती है।

- इससे मस्तिष्क पर बोझिल अंकों का भार नहीं पड़ता।

दोष –

- इससे अपकिरण का अंकात्मक माप ज्ञात नहीं होता।

- इसे बनाने की क्रिया कठिन है और इसे बनाने से पहले श्रेणी में काफी संशोधन करना पड़ता है।

प्रश्न 8.

विचरण गुणांक क्या है? इसका सूत्र लिखिए।

उत्तर :

विचरण गुणांक,Coefficient of Variation)-दो या दो से अधिक श्रेणियों में विचलन की तुलना करने के लिए विचरण गुणांक का प्रयोग किया जाता है। यह माप विचलन गुणांक का प्रतिशत रूप है। दूसरे शब्दों में, प्रमाप विचलन को समान्तर माध्य से भाग देकर भजनफल में 100 की गुणा करने से प्राप्त प्रतिशत ही ‘विचरण गुणांक’ होता है। सूत्र रूप में

Coeffi. of V. = [latex s=2]\frac { \sigma }{ \overline { X } } \times 100[/latex]

निर्वचन – जिस समंक श्रेणी का विचरण गुणांक अधिक होता है उसमें विचरण अधिक होता है और वह श्रेणी अधिक अस्थिर व असंगत मानी जाती है। इसके विपरीत, जिस श्रेणी में विचरण गुणांक कम होता है, वह अधिक स्थिर व संगत मानी जाती है।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

अपकिरण अथवा परिक्षेपण का क्या अर्थ है? अपकिरण को माप करने की कौन-कौन सी

विधियाँ हैं?

या

अपकिरण का अर्थ एवं उददेश्य बताइए। सापेक्ष व निरपेक्ष अपकिरण से क्या आशय है?

अपकिरण के माप द्वितीय श्रेणी के माध्य क्यों कहलाते हैं?

उत्तर :

अपकिरण का अर्थ एवं परिभाषा

अपकिरण शब्द का दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है। प्रथम अर्थ में, अपकिरण से तात्पर्य समंक श्रेणी के सीमान्त मूल्यों के अन्तर या सीमा विस्तार से है। दूसरे अर्थ में, अपकिरण श्रेणी के मध्य से निकाले गए विभिन्न पदों के विचलनों का माध्य’ है। अपकिरण की प्रमुख परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं

1. डॉ० बाउले के अनुसार-“अपकिरण पदों के विचरण या अन्तर का माप है।”

2. कॉनर के अनुसार-“जिस सीमा तक व्यक्तिगत पद मूल्यों में भिन्नता होती है, उसके माप को अपकिरण कहते हैं।’

द्वितीय श्रेणी के माध्य – अपकिरण के माप ज्ञात करते समय पहले श्रेणी का सांख्यिकीय माध्य निकाला जाता है, फिर उस माध्य से विभिन्न मूल्यों के विचलनों का माध्य ज्ञात किया जाता है। माध्य से निकाले गए विचलनों का माध्य होने के कारण अपकिरण माप ‘द्वितीय श्रेणी के माध्य’ कहलाते हैं।

निरपेक्ष व सापेक्ष अपकिरण

जब किसी श्रेणी के विचरण का माप निरपेक्ष रूप में उस श्रेणी की इकाई में ही ज्ञात किया जाता है तो वह अपकिरण का निरपेक्ष माप कहलाता है। इस निरपेक्ष माप को सम्बन्धित माध्य से भाग देने पर जो अनुपात या प्रतिशत आता है, वह ‘अपकिरण का सापेक्ष माप’ कहलाता है।

अपकिरण के उद्देश्य

अपकिरण के माप के निम्नलिखित उद्देश्य हैं

- श्रेणी के माध्य से विभिन्न पद मूल्यों की औसत दूरी ज्ञात करना।

- श्रेणी की बनावट के बारे में सूचना प्राप्त करना।

- पद मूल्यों का सीमा विस्तार ज्ञात करना।

- तुलनात्मक अध्ययन द्वारा यह जानना कि किसमें विचरण की मात्रा अधिक हैं।

- यह देखना कि माध्य द्वारा श्रेणी का किस सीमा तक प्रतिनिधित्व होता है।

अपकिरण ज्ञात करने की रीतियाँ

अपकिरण ज्ञात करने की निम्नलिखित रीतियाँ हैं

(अ) सीमा रीति (Methods of limits)–

1. विस्तार या परास (Range),

2. अन्तर चतुर्थक विस्तार (Inter quartile range),

3. शतमक विस्तार (Percentile range)।

(ब) विचलन माध्य रीति (Method of averaging deviations)

1. चतुर्थक विचलन (Quartile deviation),

2. माध्य विचलन (Mean deviation),

3. प्रमाप विचलन (Standard deviation),

4. विचरण गुणांक (Coefficient of variation)।

(स) बिन्दुरेखीय रीति (Graphic method),

लॉरेंज वक्र (Lorenz curve)।

प्रश्न 2.

विस्तार (परास) एवं विस्तार गुणांक क्या है? उदाहरणों की सहायता से इसकी गणन प्रक्रिया को समझाइए।

उत्तर :

विस्तार अथवा परास (Range)

किसी समंकमाला में सबसे बड़े पद’ तथा ‘सबसे छोटे पद’ के मूल्य के अन्तर को ‘विस्तार’ कहते हैं। यह अपकिरण की प्रारम्भिक माप है।

इसे दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है-

- समंकमाला के सबसे अधिक मूल्य तथा सबसे कम मूल्य के अन्तर के रूप में अथवी

- समंकमाला के सबसे अधिक तथा सबसे कम मूल्य के रूप में।

उदाहरण के लिए, एक फार्म में 50 कर्मचारी कार्य करते हैं जिनके मासिक वेतन 1200 से लेकर ₹400 तक हैं, तो कहा जा सकता है कि वेतनों का विस्तार 1200 – 400 = ₹ 800 है। सूत्र रूप में

विस्तार = अधिकतम मूल्य – न्यूनतम मूल्य

(Range = Largest Value – Smallest Value)

अर्थात् R = L – S = 1200 – 400 = 800

विस्तार गुणांक (Coefficient of Range) – विस्तार अपकिरण की निरपेक्ष माप है जबकि विस्तार गुणांक अपकिरण की सापेक्ष माप है। विस्तार गुणांक श्रृंखलाओं को तुलनीय बनाता है। यह श्रृंखला के सबसे बड़े मूल्य (L) तथा सबसे छोटे मूल्य (S) के अन्तर (L – S) तथा इनके योग (L+ S) का अनुपात है। इसका सूत्र निम्न प्रकार है

विस्तार गुणांक (CR) – [latex s=2]\frac { L-S }{ L+S } [/latex]

यहाँ, L = श्रृंखला का अधिकतम मूल्य

S = श्रृंखला का न्यूनतम मूल्य

उपर्युक्त उदाहरण के अनुसार,

CR = [latex s=2]\frac { 1200-400 }{ 1200+400 } =\frac { 800 }{ 1600 } =0.5[/latex]

CR=0.5

विभिन्न सांख्यिकीय श्रृंखलाओं के विस्तार तथा विस्तार गुणांक की गणना

1. व्यक्तिगत श्रृंखला और विस्तार – सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर ही विस्तार (Range) कहलाता है।

उदाहरण 1. निम्नलिखित समंकों में विस्तार व विस्तार गुणांक ज्ञात कीजिए

10 72 36 85 35 52 76

हल :

विस्तार (R) = L – S

यहाँ, L = 85, S = 35

अतः विस्तार = 85 -35 = 50

R=50

विस्तार गणंख (CR) = [latex s=2]\frac { L-S }{ L+S } =\frac { 85-35 }{ 85+35 }[/latex]

= [latex s=2]\frac { 50 }{ 120 } =0.417[/latex]

CR = 0.417

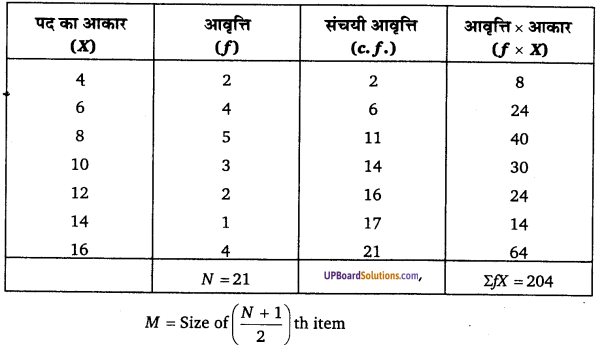

2. खण्डित आवृत्ति श्रृंखला और विस्तार इसमें सबसे बड़ी मद (Items) एवं सबसे छोटी मद का अंतर निकाला जाता है। इसमें आवृत्तियों पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

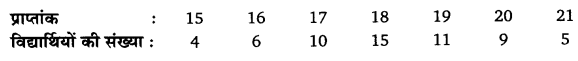

उदाहरण 2. निम्नलिखित श्रेणी से विस्तार और विस्तार गुणांक ज्ञात कीजिए

3. अखण्डित श्रृंखला में विस्तार – इस श्रृंखला में विस्तार ज्ञात करने के लिए दो विधियों का प्रयोग किया जाता है

(अ) प्रथम विधि – इस विधि में सर्वप्रथम मदों के वर्गांतर के मध्य मूल्य को ज्ञात किया जाता है। मध्य मूल्यों की अधिकतम तथा न्यूनतम संख्याओं का अंतर ही विस्तार कहलाता है।

उदाहरण 3. निम्नलिखित श्रेणी में विस्तार व विस्तार गुणक ज्ञात कीजिए

(ब) द्वितीय विधि – इसमें आवृत्ति वितरण की प्रथम वर्गांतर की निचली सीमा तथा अन्तिम वर्गातर की. उच्चतम सीमा का अंतर निकाल लिया जाता है। इन दोनों सीमाओं के अंतर को विस्तार कहते हैं।

नोट – खण्डित तथा अखण्डित श्रेणी में विस्तार व विस्तार गुणांक ज्ञात करने के लिए आवृत्तियों का उपयोग नहीं होता। यदि अखण्डित श्रेणी समावेशी आधार पर दी हुई है तो उसे पहले समावेशी बना लेनी चाहिए।

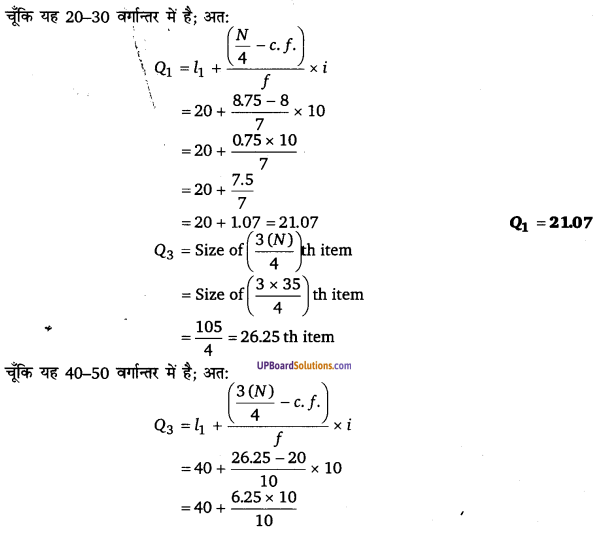

प्रश्न 3.

अंतर चतुर्थक विस्तार (QR), चतुर्थक विचलन (QD) तथा चतुर्थक विचलन गुणांक (CQD) क्या हैं? उदाहरणों की सहायता से इनकी गणन प्रक्रिया समझाइए।

उतर :

अंतर चतुर्थक विस्तार (Inter Quartile Range)

सूत्र – IQR = Q3 – Q1

यहाँ, IQR = अंतर चतुर्थक विस्तार

Q3 = तृतीय चतुर्थक

Q1 = प्रथम चतुर्थक

गणन विधि –

- सर्वप्रथम तृतीय व प्रथम चतुर्थक ज्ञात किए जाते हैं।

- उपर्युक्त सूत्र का प्रयोग करके अंतर चतुर्थक विस्तार ज्ञात किया जाता है।

चतुर्थक विचलन

चतुर्थक विचलन श्रेणी के चतुर्थ मूल्यों (तृतीय, चतुर्थक एवं प्रथम चतुर्थक) पर आधारित एक माप है। यह श्रेणी के तृतीय व प्रथम चतुर्थक के अंतर का आधा होता है। [latex s=2]QD=\frac { Q_{ 3 }-Q_{ 1 } }{ 2 }[/latex]

चतुर्थक विचलन गुणांक

चतुर्थक विचलन गुणांक अपकिरण की सापेक्ष माप है। इसे ज्ञात करने के लिए तीसरे तथा पहले चतुर्थकों के अंतर के आधे को इनके योग के आधे से भाग कर देते हैं। [latex s=2]CQD=\frac { Q_{ 3 }-Q_{ 1 } }{ Q_{ 3 }+Q_{ 1 } }[/latex]

चतुर्थक विचलन तथा चतुर्थक विचलन गुणांक की विभिन्न

सांख्यिकीय श्रृंखलाओं में गणना

1. व्यक्तिगत श्रृंखला – व्यक्तिगत श्रृंखला में चतुर्थक विचलन निकालने के लिए पहले प्रथम चतुर्थक तथा तृतीय चतुर्थक को निम्नलिखित सूत्रों की सहायता से ज्ञात किया जाता है

इसके पश्चात् निम्नलिखित सूत्रों की सहायता से चतुर्थक विचलन तथा चतुर्थक विचलन गुणांक ज्ञात किया जाता है

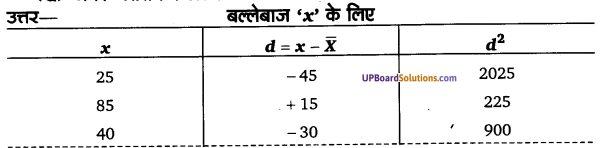

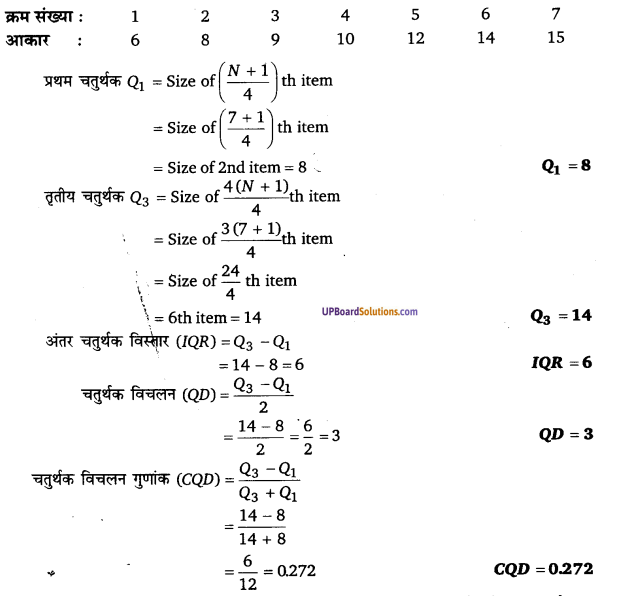

उदाहरण 1. निम्नलिखित आँकड़ों का अंतर चतुर्थक विस्तार, चतुर्थक विचलन तथा चतुर्थक विचलन गुणांक ज्ञात कीजिए

आकार: 15 12 9 8 6 14 10

हल :

सर्वप्रथम श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में रखेंगे और उसके उपरांत गणन क्रिया आरंभ करेंगे। अतः

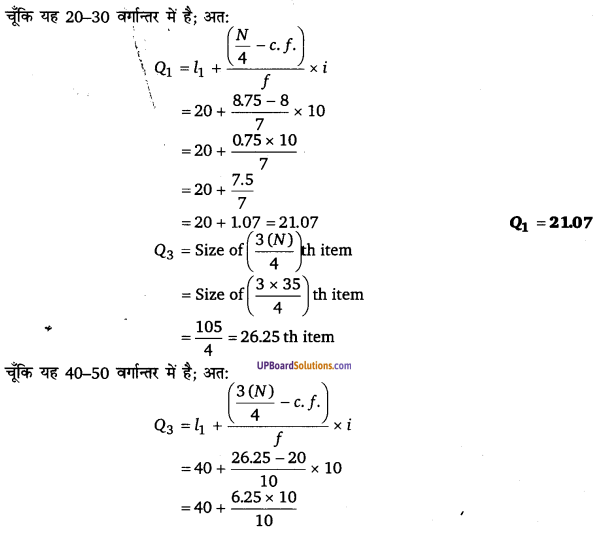

2. खण्डित आवृत्ति श्रृंखला – खण्डित श्रृंखला में Q तथा Q5 संचयी आवृत्तियों की सहायता से ज्ञात की जाती हैं। सूत्र व्यक्तिगत श्रृंखला की भाँति ही है।

उदाहरण 2. निम्नलिखित समंकों से अंतर चतुर्थक विस्तार, चतुर्थक विचलन तथा चतुर्थक विचलन गुणांक ज्ञात कीजिए

हल :

सर्वप्रथम संचयी आवृत्ति ज्ञात की जाएगी।

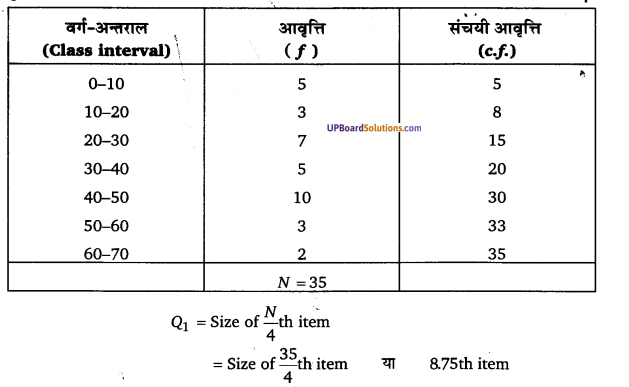

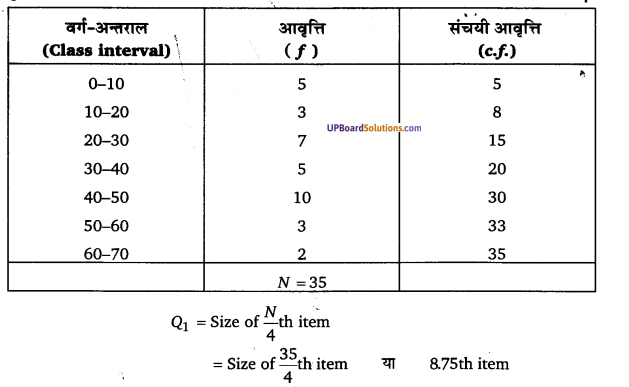

3. अखण्डित श्रृंखला – इसकी प्रक्रिया को निम्नांकित उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया गया है

उदाहरण 3. निम्नलिखित समंकों में अंतर चतुर्थक विस्तार, चतुर्थक विचलन तथा चतुर्थक विचलन गुणांक ज्ञात कीजिए

हल :

प्रश्न 4.

माध्य विचलन (Mean Deviation) व माध्य विचलन गुणांक (Coeff. of Mean Deviation) किसे कहते हैं? उदाहरणों की सहायता से माध्य विचलन की प्रक्रिया को समझाइए।

उत्तर :

माध्य विचलन (Mean Deviation)

माध्य विचलने का अभिप्राय विचलनों के समान्तर माध्य से होता है। जब किसी श्रेणी या समूह के किसी औसत (माध्य, मध्यिका या भूयिष्ठक) से उस श्रेणी के व्यक्तिगत पदों के विचलन लिए जाते हैं और विचलनों का समान्तर माध्य ज्ञात किया जाता है तो उसे ‘माध्य विचलन’ कहते हैं। माध्य विचलन को ‘प्रथम अपकिरण घात’ (First movement of dispersion) भी कहते हैं। क्लार्क तथा शैकाडे के अनुसार-“श्रृंखला के किसी सांख्यिकीय माध्य (समान्तर माध्य,मध्यिका या भूयिष्ठक) से निकाले गए विभिन्न मूल्यों के विचलनों के समान्तर माध्य को उसका माध्य विचलन कहा जाता है।”

नोट – माध्य विचलनकीगणनकेलिए सभी विचलनों को धनात्मक माना जाता है।

माथ्य विचलन गुणांक

माध्य विचलन गुणांक अपकिरण की सापेक्ष माप है। इसकी गणना के लिए माध्य विचलने को उसके माध्य या मध्यिका या भूयिष्ठक से भाग कर दिया जाता है। जिसके द्वारा माध्य विचलन की गणना की जाती है।

सूत्रे – माध्य से माध्य विचलन गुणांक

(i) C. of [latex]MD_{ \overline { X } }=\frac { M{ D }_{ X } }{ \overline { X } } [/latex]

(ii) C. of MDM = [latex s=2]\frac { MD_{ M } }{ M }[/latex]

(ii) C. of MDZ = [latex s=2]\frac { MD_{ Z } }{ Z }[/latex]

विभिन्न श्रृंखलाओं में माध्य विंचलन व माध्य विचलन गुणांक की गणना

1. व्यक्तिगत श्रेणी

व्यक्तिगत श्रेणी में माध्य विचलन ज्ञात करने की प्रक्रिया निम्नवत् है

- सर्वप्रथम उस श्रेणी का समान्तर माध्य, मध्यिका या भूयिष्ठक निकाला जाता है।

- प्राप्त माध्यों में से किसी भी माध्य द्वारा श्रेणी के व्यक्तिगत पदों से विचलन लिए जाते हैं।

- विचलन लेते समय + और – चिह्नों को छोड़ दिया जाता है अर्थात् निरेपक्ष विचलन ज्ञात किए जाते हैं।

- सभी विचलनों के योग को श्रेणी के पदों की संख्या से विभाजित कर दिया जाता है। यही माध्य विचलन कहलाता है।

- सूत्रानुसार

नोट – सुविधा की दृष्टि से माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए मध्यिका (Median) का ही प्रयोग करना चाहिए।

माध्य विचलन गुणांक

माध्य विचलन के निरपेक्ष माप को उसी माध्य से भाग देने पर जिससे कि विचलन लिए गए हैं, माध्य विचलन गुणांक प्राप्त हो जाता है।

सूत्रानुसार

(i) समान्तर माध्य से माध्य विचलन गुणांक = [latex s=2]\frac { MX_{ \overline { X } } }{ \overline { X } }[/latex]

(ii) मध्यिका से माध्य विचलन गुणांक =[latex s=2]\frac { MD_{ M } }{ M }[/latex]

(iii) बहुलक से माध्य विचलन गुणांक = [latex s=2]\frac { MD_{ z } }{ Z }[/latex]

उदाहरण 1. निम्नलिखित वेतनों में मध्य विचलन और इसके गुणांक की गणना कीजिए–

103, 50, 68, 110, 108, 105, 174, 103, 150, 200, 200, 225 103

हल :

सर्वप्रथम इन मूल्यों को आरोही क्रम में लिखा जाएगा

लघु रीति – व्यक्तिगत श्रेणी में माध्य विचलन लघु रीति द्वारा भी ज्ञात किया जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है

मध्यिका से माध्य विचलन निकालना

- सर्वप्रथम मध्यिका की गणना की जाती है जिससे विचलन लेने हैं।

- मध्यिका मूल्य से अधिक मूल्यों का योग (∑XA) ज्ञात कर लिया जाता है। इसी प्रकार मध्यिका पद से कम मूल्यों का योग (∑Xg) ज्ञात कर लिया जाता है।

- निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है

[latex s=2]MD_{ M }=\frac { \Sigma X_{ A }-\Sigma X_{ B } }{ N }[/latex]

मध्यिका के बाद के मूल्यों का योग

मध्यिका से पहले के मूल्यों का योग

समान्तर माध्य विचलन निकालना

- सर्वप्रथम समान्तर माध्य (X) ज्ञात किया जाता है।

- समान्तर माध्य से अधिक आकार वाले मूल्यों का जोड़ (EXA) तथा उससे कम आकार वाले मूल्यों का जोड़ (EXp) ज्ञात किया जाता है।

- समान्तर माध्य से अधिक आकार वाले पदों की संख्या (NA) तथा उससे कम आकार वाले पदों की संख्या (Ng) ज्ञात की जाती है।

सूत्रानुसार – [latex s=2]MD_{ \overline { X } }=\frac { \Sigma X_{ A }-\Sigma X_{ B }-(N_{ A }-N_{ B })X }{ N }[/latex]

उदाहरण 2. निम्नलिखित कीमतों के लिए माध्य और मध्यिका से माध्य विचलन तथा इसका गुणांक ज्ञात कीजिए

210 220 225 225 225 235 240 250 270 280

हल :

उदाहरण 3. लघु रीति द्वारा माध्य विचलन ज्ञात कीजिए

हल :

2. खण्डित अथवा विच्छिन्न श्रेणी में माध्य विचलन ज्ञात करना

प्रत्यक्ष रीति – गणन क्रिया निम्नलिखित प्रकार से है

- सर्वप्रथम वह माध्य ज्ञात किया जाता है जिससे विचलन निकालना है।

- उस माध्य से प्रत्येक आकार को चिह्न रहित विचलन निकाल लिया जाता है। (| dM |) या (| dx |)

- विचलनों में आवृत्तियों की गुणा करके योग [Σƒ | dM| या Σƒ | dx|] लगा लिया जाता है।

- अंत में निम्नलिखित सूत्र को प्रयोग किया जाता है

माध्य विचलन गुणांक – माध्य विचलन गुणांक निकालने के लिए निरपेक्ष माप को उस माध्य से भाग दे दिया जाता है जिससे विचलन ज्ञात किए गए हैं; यथा

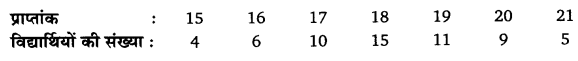

उदाहरण 4. निम्नलिखित समंकों से-

- अपकिरण का मध्यिका गुणांक (Median coefficient of dispersion) तथा

- अपकिरण का माध्य गुणांक (Mean coefficient of dispersion) निकालिए

हल :

प्रत्यक्ष रीति – सर्वप्रथम मध्यिका तथा समान्तर माध्य का परिगणन किया जाएगा

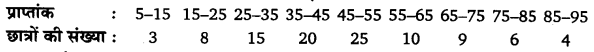

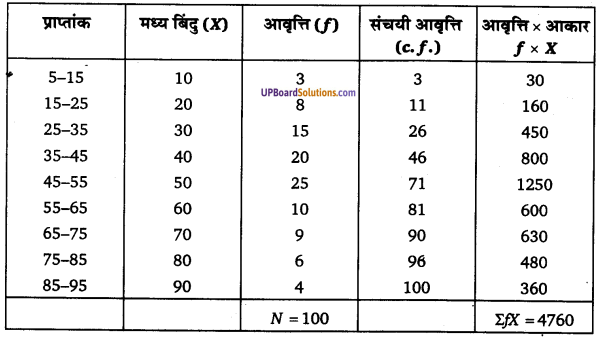

3. अविच्छिन्न श्रेणी

उदाहरण 5. 500 पात्रों के निम्न प्राप्तांक बंटन की सहायता से-

- माध्यिका से और

- समान्तर माध्य से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए

हल :

सर्वप्रियम समांतर व माधियक की गणना की जाएगी

प्रश्न 5.

विचरण गुणांक (Coefficient of variation) किसे कहते हैं? उदाहरण की सहायता से इसकी गणना विधि को समझाइए।

उत्तर :

विचरण गुणांक

विचरण गुणांक प्रमाप विचलन का प्रतिशत रूप है। यह किसी श्रृंखला पर आधारित अपकिरण गुणांक का 100 गुना होता है। दो या दो से अधिक श्रेणियों में अपकिरण की तुलना करने के लिए विचरण गुणांक का सहारा लिया जाता है। प्रमाप विचलन को समान्तर माध्य से भाग देकर भजनफल में 100 की गुणा करने से प्राप्त प्रतिशत विचरण गुणांक होता है।

कार्ल पियरसन के शब्दों में – “विचरण गुणांक माध्य में होने वाला प्रतिशत विचरण है। इसके लिए निम्नांकित सूत्र का प्रयोग किया जाता है

C.V. = [latex s=2]\frac { \sigma }{ \overline { X } } \times 100[/latex]

C.V. = Coeffi. of ox 100

नोट – जिस समंक श्रेणी का विचरण गुणांक अधिक होता है, उसमें विचरण अधिक होता है और वह श्रेणी अधिक अस्थिर अथवा असंगत मानी जाती है। इसके विपरीत, जिस श्रेणी में विचरण गुणांक कम होता है, वह अधिक स्थिर, एकरूप, सजातीय अथवा संगत मानी जाती है। प्रमाप विचलन के विभिन्न उदाहरणों में दी गई तालिका के आधार पर हम विचरण गुणांक की गणना इस प्रकार कर सकते हैं

उदाहरण 6. A तथा B टीम ने फुटबॉल मैच में निम्न प्रकार गोल किए

अपने खेल में कौन-सी टीम अधिक स्थिर है?

हल :

अत: टीम B अपने खेल में अधिक स्थिर है।

प्रश्न 6.

लॉरेंज वक्र किसे कहते हैं? इसके गुण व दोष बताइए। एक उदाहरण की सहायता से उसकी गणन क्रिया व निर्माण विधि को समझाइए।

उत्तर :

लॉरेंज वक्र (Lorenz Curve)

लॉरेंज वक्र अपकिरण ज्ञात करने की एक बिंदुरेखीय रीति है। इसे संचयी प्रतिशत वक्र (Cumulative Percentage Curve) भी कहते हैं। इसका प्रयोग सर्वप्रथम डॉ० मैक्स लॉरेंज ने आय और धन के वितरण का अध्ययन करने के लिए किया था।

गणन क्रिया व निर्माण विधि

- मूल्यों या मध्ये मूल्यों के संचयी योग ज्ञात करते हैं। फिर अन्तिम संचयी योग को 100 मानकर प्रत्येक संचयी मूल्य को प्रतिशत में बदल देते हैं।

- आवृत्तियों के संचयी योग ज्ञात करते हैं। फिर अन्तिम संचयी योग को 100 मानकर सभी आवृत्तियों को प्रतिशत में बदल देते हैं।

- संचयी मूल्यों के प्रतिशत y-axis पर तथा संचयी आवृत्तियों के प्रतिशत x-axis पर रखे जाते हैं।

- y-axis का माप 0-100 तक तथा x-axis का माप 100-0 तक लिखा जाता है।

- x.axis के 0 तथा y-axis के 100 को एक सीधी रेखा द्वारा मिला दिया जाता है। इसे समान वितरण की रेखा (Line of Equal Distribution) कहते हैं।

- संचयी आवृत्तियों के प्रतिशत और संचयी मूल्यों के प्रतिशत बिन्दुओं को मिला दिया जाता है। इस प्रकार जो वक्र तैयार होता है, उसे लॉरेंज वक्र कहते हैं।

निर्वचन (Interpretation) – लॉरेंज वक्र समान वितरण की रेखा से जितना अधिक दूर होगा, अपकिरण या वितरण में असमानता उतनी ही अधिक होगी। इसके विपरीत, यह वक्र समान वितरण की रेखा से जितना अधिक निकट होगा, अपकिरण की मात्रा उतनी ही कम होगी।

गुण –

- यह आकर्षक व प्रभावशाली होता है।

- यह समझने में सरल है।

- इसकी सहायता से दो या दो से अधिक श्रेणियों की अपकिरण की मात्रा की तुलना की जा सकती है।

- इससे मस्तिष्क पर बोझिल अंकों का भार नहीं पड़ता।

दोष –

- इससे अपकिरण का अंकात्मक माप ज्ञात नहीं होता।

- इसे बनाने की क्रिया कठिन है और इसे बनाने से पहले श्रेणी में काफी संशोधन करना पड़ता है।

उदाहरण 1. दो कारखानों में मजदूरी वितरण की असमानताओं की तुलना करने के लिए लॉरेंज वक्र की रचना कीजिए

![]()